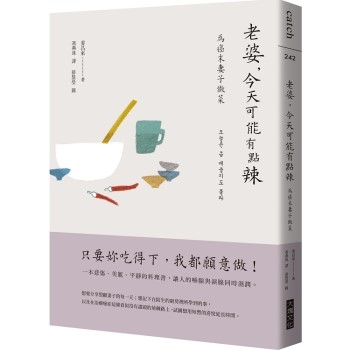

偏在

02/14 吳曉樂說起各種「可是我偏偏不喜歡」的時候,有一種腰桿堅挺的氣勢。 而且帶著動作。雙手攀扶摸索,向上。她想站直,正在站直,站上屬於她的位置,最終氣宇軒昂。 令我欽敬的意志續航力。 是世代差嗎?差一個年級,女人承擔的形象依然近似,掙脫的姿勢和力道卻大有不同。除了她,還有母親。她與母親之間的拉扯,特別吸引我注意。在韓國釜山得男佛前,她們在立心上拉扯。母親明白求子不可得的辛苦,希望她能預先置備庇蔭,要用就有,不用也無傷。女兒不肯,因為當年就是這種立心,傷了母親。此心不可立,不可縱,不可不戰,即使要戰的是整個世界。 這份心意,母親們跟上了嗎? 世上最嚴酷的警總,在女人心裡。但不是每個女人都意識得到自己一人分飾司令與嫌犯,刑求與招認,傾軋與窒息。父權社會對女人採取電擊項圈式訓練,多數女性早年就能學會,在一趟鼻息之間完成自審自囚的程序,不僭越世道不肯給的權益,而且因為發生得頻繁,久之還當是呼吸的一部分,行有餘力並且不忘提點她人凡事自罪,這個「她人」得用女字旁。 二人以上參與的審查和拘提,難免出現掙扎抗拒,而這二人的組合,因為社會結構的緣故,經常是母女,越是害怕觸電的母親,越常囚禁女兒,因為捨不得心愛的孩子在行走間受到更大的傷,乾脆自己先打,打怕她。母親們經常忘記兩件事實,一是女兒活的是她自己的命,二是女兒年輕,而且強壯。女兒未必遇得上母親曾經遭遇的電擊,即使遇上,未必經不住,有些人甚至智勇雙全,能挺著疼痛找出電源開關,一拳捶爆那些傷害過自己母親的東西。 能夠如此相互明白的母女,是最強大的支持團體,但「相互明白」不是一席話說完就能開花結果,要磨。書裡常能看到吳曉樂與母親的相互砥磨,也許直面,也許背對,但始終不曾中斷凝望。無論是笑是淚,她們在心裡一直看著彼此。她的躊躇,是她的堅毅;她的決斷,是她的牽掛。 人無法預測前路,卻能練習步伐。幼時的吳曉樂曾經埋怨母親不願為她放下正在閱讀的書本,日後卻領悟,能有個偏偏不願放下心之所向的母親,不是每個人生下來都配給得到的行路教練。人可以偏偏要,偏偏喜歡,也可以偏偏不要,偏偏不喜歡。倘若無論如何都有人叫好,卻也有人看壞,選自己甘心好樂的事來偏偏,總是不虧的。 一個人能站起來,不只是一個人的起來,尤其女人。行路有伴當然好,但最好的,終究是能站直來走,不必人扶。愛牽誰牽誰,不想牽的時候,任止任行,遠近高低熱鬧寂寞全由自己。想自由自在,首要條件是自己得在,無論別人如何不給不許,自己偏偏得在。吳曉樂,偏偏就是在。