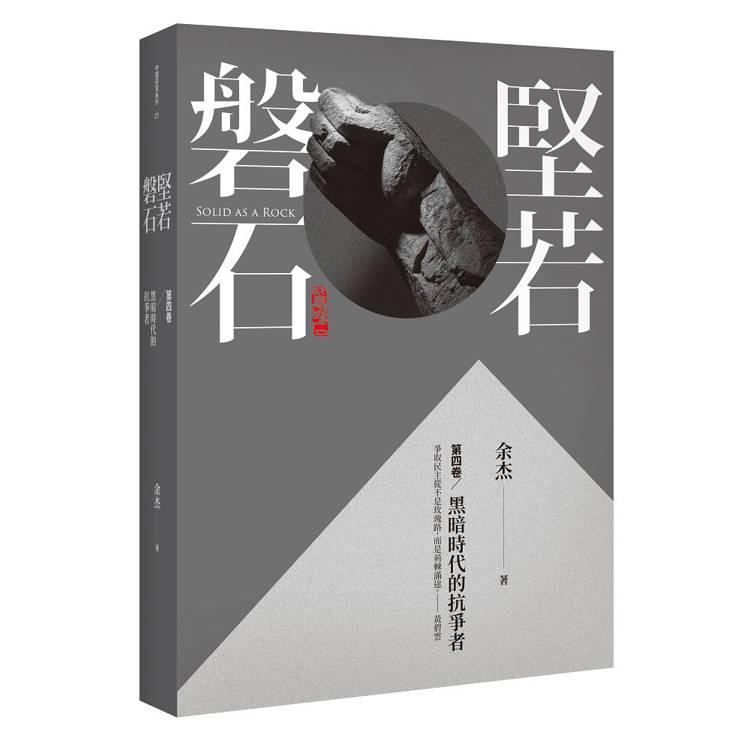

堅若磐石:黑暗時代的抗爭者第四卷

活動訊息

內容簡介

《黑暗時代的抗爭者》系列是一部記錄當代中國抗爭者的心靈史。即使在這至暗時刻,仍有一群抗爭者挺身而出,不甘接受「韭菜」或「人礦」的命運。他們猶如神話中的西西弗斯,推著巨石奮力前行;他們更如同普羅米修斯,在黑暗中燃起火焰,印證了法國思想家卡繆(Albert Camus)所說:「反抗,讓人擺脫孤獨狀態,奠 定人類首要價值的共通點。我反抗,故我們存在。」

《堅若磐石》是《黑暗時代的抗爭者》系列的第四卷,記錄了五十位抗爭者的故事,涵蓋了中國本土、圖博、東突厥斯坦、香港、海外華人,和外籍人士,包括:張先玲、彼得·納瓦羅、黃之鋒、李和平、何俊仁等。這些抗爭者具有各種不同的專業及背景,有教授、作家、記者、前官員、律師、藝術家,牧師、和尚,也有學生、農夫、工人、和殘障人士。他們跨越世代,年長者與年輕者相差七十歲,信仰各異,他們都心懷赤子之心並愛人如己、追求民主自由而輕視權力。

這些抗爭者以多種形式反抗中共極權政府,卻遭受不同形式的迫害,包括開除學籍、取消教職、吊銷律師執業資格、關閉企業、剝奪工作機會,甚至遭受監控、拘留、折磨和判刑入獄等。他們的生命或許只是滄海一粟, 但他們的存在讓中國的未來有走向民主自由的希望,成為一民主自由,重視人權的國家。本書希望成為一座橋梁,連接中國本土和海外的「抗爭者」,讓他們得以相互激勵,更讓這些勇士得到廣大讀者的肯定與支持。

《堅若磐石》是《黑暗時代的抗爭者》系列的第四卷,記錄了五十位抗爭者的故事,涵蓋了中國本土、圖博、東突厥斯坦、香港、海外華人,和外籍人士,包括:張先玲、彼得·納瓦羅、黃之鋒、李和平、何俊仁等。這些抗爭者具有各種不同的專業及背景,有教授、作家、記者、前官員、律師、藝術家,牧師、和尚,也有學生、農夫、工人、和殘障人士。他們跨越世代,年長者與年輕者相差七十歲,信仰各異,他們都心懷赤子之心並愛人如己、追求民主自由而輕視權力。

這些抗爭者以多種形式反抗中共極權政府,卻遭受不同形式的迫害,包括開除學籍、取消教職、吊銷律師執業資格、關閉企業、剝奪工作機會,甚至遭受監控、拘留、折磨和判刑入獄等。他們的生命或許只是滄海一粟, 但他們的存在讓中國的未來有走向民主自由的希望,成為一民主自由,重視人權的國家。本書希望成為一座橋梁,連接中國本土和海外的「抗爭者」,讓他們得以相互激勵,更讓這些勇士得到廣大讀者的肯定與支持。

目錄

序:但全螻蟻命,敢鬥虎狼牙

1930年代人

01|王西麟(1936—):用音樂抗議共產暴政,用音樂記載世紀苦難

02|張先玲(1937—):真相、賠償和追責是我們堅定的訴求

1940年代人

03|陳達鉦(1944—): 看到弱人被欺負,看到惡人囂張,當然會挺身而出

04|楊靖(1946—):爭取民主的事業是美好的、充滿人性的事業

05|彼得.納瓦羅(1949—):我們正在與共產主義中國打一場戰爭

1950年代人

06|謝長發(1951—): 我的目標是在中國實現多黨競爭和憲政民主

07|何俊仁(1951—): 當香港變得如此不公正時,監獄就變成了我們的正義之地

08|侯芷明(1952—):屠殺百姓是中共政權的真面目

09|尤維潔(1953—):我們即使尚存一人,都永不言棄

10|呂洪來(1953—):民主運動已經成為我生命的一部分

11|高勤榮(1955—):我是一把永不捲刃的投槍匕首

12|呂耿松(1956—):只要我一息尚存,我就為民主戰鬥到底

13|佘萬寶(1958—): 我做的事情是為了中國儘快走向民主,我無怨無悔

14|董廣平(1958—):為中國軍人贖罪,為六四死難者招魂

15|黃碧雲(1959—):爭取民主從來不是玫瑰路,而是荊棘滿途

1960年代人

16|范燕瓊(1960—):面對獨裁暴政,我一直揚起高昂的頭

17|聖觀(1961—): 進監獄,就當閉關修行;殺頭,我乘願再來,繼續反共

18|徐秦(1962—):人權工作就是以德抗位

19|董郁玉(1962—):中國終將來到共和制的起點,重新出發

20|張春雷(1964—):我安心坐牢,願我的生命如梔子花

21|李必豐(1964—):我是一塊煤炭,用燃燒的生命來反抗黑暗

22|任建平(1964—):推牆就是推翻中國共產黨的領導

23|上官雲開(1966—): 前面的勇士倒掉以後,無盡的黑暗就會來臨

24|李懷慶(1966—): 當局強加的煽動顛覆國家政權罪,是我的榮譽

25|于世文(1967—):我願用生命捍衛六四的尊貴和尊嚴

1970年代人

26|陳建芳(1970—):憲政民主是根治腐敗的唯一特效藥

27|陳家坪(1970—):多年來我只有暗中湧流的血

28|雷秀銀(1970—): 我寧願被毀謗,遭患難,也不丟棄勇敢的心

29|李和平(1970—): 我竭盡全力為正義、法治、人權作艱苦卓絕的戰鬥

30|望雲和尚(1972—):於善盡心力,於惡不妥協

31|盧思位(1973—):為政治犯的辯護,並不局限於法庭

32|劉艷麗(1975—):有人用槍征服世界,有人用筆記錄世界

33|謝文飛(1976—):在烏鴉的世界裡,潔白的羽毛是有罪的

34|季孝龍(1976—):新時代公民應勇做國家與社會的啄木鳥

35|林卓廷(1977—): 為了不可推卸的責任,我選擇艱巨凶險的人生

36|崗吉.珠巴嘉(1979—): 我能給雪域獻一滴汗水,就是一種快樂

1980年代人

37|王一飛(1985—): 在反專制的過程中,要有一股力量勇往直前、異軍突起

38|何方美(1985—):一名柔弱的母親與毒疫苗的戰爭

39|甄江華(1985—):像黑暗中沉默而堅韌的燈塔

40|喬鑫鑫(1986—): 全世界網友聯合起來,拆除中共網路柏林圍牆

41|楊雪盈(1986—):我們必須守護的是對社會公義的信念

42|余慧明(1987—):初衷無忘,抗爭無降

43|何啟明(1988—):對付極權,反抗是唯一出路

44|余江帆(1989—):父親讓我帶著他的頭顱去維權

1990年代人

45|陳品霖(1991—):記住醜惡,才能心向光明

46|黃之鋒(1996—): 我們將奪回屬於我們的民主,因為時間在我們這一邊

47|黃子悅(1997—): 就是暴動罪,也無法阻止我追求自由和公義的那份倔強

2000年代人

48|鍾翰林(2001—): 我將堅定不移、無所畏懼地推動香港的自決

49|卡米萊.瓦依提(2004—):中國政府最怕人們知道真相

50|張晞晴(2005—): 我將我的青春都用在反對港府的暴政上

1930年代人

01|王西麟(1936—):用音樂抗議共產暴政,用音樂記載世紀苦難

02|張先玲(1937—):真相、賠償和追責是我們堅定的訴求

1940年代人

03|陳達鉦(1944—): 看到弱人被欺負,看到惡人囂張,當然會挺身而出

04|楊靖(1946—):爭取民主的事業是美好的、充滿人性的事業

05|彼得.納瓦羅(1949—):我們正在與共產主義中國打一場戰爭

1950年代人

06|謝長發(1951—): 我的目標是在中國實現多黨競爭和憲政民主

07|何俊仁(1951—): 當香港變得如此不公正時,監獄就變成了我們的正義之地

08|侯芷明(1952—):屠殺百姓是中共政權的真面目

09|尤維潔(1953—):我們即使尚存一人,都永不言棄

10|呂洪來(1953—):民主運動已經成為我生命的一部分

11|高勤榮(1955—):我是一把永不捲刃的投槍匕首

12|呂耿松(1956—):只要我一息尚存,我就為民主戰鬥到底

13|佘萬寶(1958—): 我做的事情是為了中國儘快走向民主,我無怨無悔

14|董廣平(1958—):為中國軍人贖罪,為六四死難者招魂

15|黃碧雲(1959—):爭取民主從來不是玫瑰路,而是荊棘滿途

1960年代人

16|范燕瓊(1960—):面對獨裁暴政,我一直揚起高昂的頭

17|聖觀(1961—): 進監獄,就當閉關修行;殺頭,我乘願再來,繼續反共

18|徐秦(1962—):人權工作就是以德抗位

19|董郁玉(1962—):中國終將來到共和制的起點,重新出發

20|張春雷(1964—):我安心坐牢,願我的生命如梔子花

21|李必豐(1964—):我是一塊煤炭,用燃燒的生命來反抗黑暗

22|任建平(1964—):推牆就是推翻中國共產黨的領導

23|上官雲開(1966—): 前面的勇士倒掉以後,無盡的黑暗就會來臨

24|李懷慶(1966—): 當局強加的煽動顛覆國家政權罪,是我的榮譽

25|于世文(1967—):我願用生命捍衛六四的尊貴和尊嚴

1970年代人

26|陳建芳(1970—):憲政民主是根治腐敗的唯一特效藥

27|陳家坪(1970—):多年來我只有暗中湧流的血

28|雷秀銀(1970—): 我寧願被毀謗,遭患難,也不丟棄勇敢的心

29|李和平(1970—): 我竭盡全力為正義、法治、人權作艱苦卓絕的戰鬥

30|望雲和尚(1972—):於善盡心力,於惡不妥協

31|盧思位(1973—):為政治犯的辯護,並不局限於法庭

32|劉艷麗(1975—):有人用槍征服世界,有人用筆記錄世界

33|謝文飛(1976—):在烏鴉的世界裡,潔白的羽毛是有罪的

34|季孝龍(1976—):新時代公民應勇做國家與社會的啄木鳥

35|林卓廷(1977—): 為了不可推卸的責任,我選擇艱巨凶險的人生

36|崗吉.珠巴嘉(1979—): 我能給雪域獻一滴汗水,就是一種快樂

1980年代人

37|王一飛(1985—): 在反專制的過程中,要有一股力量勇往直前、異軍突起

38|何方美(1985—):一名柔弱的母親與毒疫苗的戰爭

39|甄江華(1985—):像黑暗中沉默而堅韌的燈塔

40|喬鑫鑫(1986—): 全世界網友聯合起來,拆除中共網路柏林圍牆

41|楊雪盈(1986—):我們必須守護的是對社會公義的信念

42|余慧明(1987—):初衷無忘,抗爭無降

43|何啟明(1988—):對付極權,反抗是唯一出路

44|余江帆(1989—):父親讓我帶著他的頭顱去維權

1990年代人

45|陳品霖(1991—):記住醜惡,才能心向光明

46|黃之鋒(1996—): 我們將奪回屬於我們的民主,因為時間在我們這一邊

47|黃子悅(1997—): 就是暴動罪,也無法阻止我追求自由和公義的那份倔強

2000年代人

48|鍾翰林(2001—): 我將堅定不移、無所畏懼地推動香港的自決

49|卡米萊.瓦依提(2004—):中國政府最怕人們知道真相

50|張晞晴(2005—): 我將我的青春都用在反對港府的暴政上

序/導讀

作者序/但全螻蟻命,敢鬥虎狼牙

1936年6月13日,德國漢堡布洛姆福斯船廠。當天,船廠正在為海軍訓練船霍斯特.威塞爾號舉行盛大的下水儀式。聲望如日中天的元首希特勒親臨船廠,工人們集體舉起手臂行納粹禮,如同一篇壯觀的森林。

這張照片只是納粹時代無數的宣傳資料之一,似乎不足為奇。但仔細察看就會發現,人群中有一位工人雙手交叉在胸前,臉上露出不屑的表情,冷冷地站在那裡,並沒有向希特勒行納粹禮。這種「雖千萬人吾往矣」的舉動,在那個時刻相當不同尋常。

這位公然對抗希特勒的工人名叫奧古斯特.蘭德梅賽。他與猶太裔女子伊爾瑪希相愛並結婚,受到納粹黨和社會輿論的打壓與歧視。他多次奮不顧身地保護妻子,反對納粹黨對猶太人的迫害。這一次,他有了公然表達反抗立場的機會。

幸運的是,當時處於極端亢奮狀態的工人們並未注意到身邊這名工友形同叛逆的舉動。而拍下這張照片的記者也沒有對其仔細甄別。這張照片被收入一份檔案袋中,躲過了戰爭的硝煙,隨後被塵封了五十五年—這個細節再次表明,納粹黨統治的嚴密和嚴酷程度遠不如中國共產黨—首先,在中國共產黨治下,其黨魁出席任何一場群眾活動,每個參與者事先都必須通過嚴格的背景審查,絕對不會允許像奧古斯特這樣的反對者混入其中。其次,如果中共的攝影師拍攝到類似的照片,一定會立即徹查「害群之馬」,將其送入監獄或精神病院,不會像納粹這樣「吞舟是漏」。

直到1991年,一位研究二戰史的學者在查閱資料時,無意中發現了這張照片,並發現照片中有一名與周遭氛圍格格不入的「不從國教者」,被這個男人不合群的勇氣深深震撼,於是將照片投稿到《時代週刊》。隨後,這位「孤獨的勇士」如「坦克人」一樣被家喻戶曉。但他究竟是誰呢?

直到今天,「坦克人」依然撲朔迷離,但這位德國工人卻被五十四歲的艾琳.埃克勒認出—他正是自己的父親奧古斯特。艾琳.埃克勒是奧古斯特與伊爾瑪希的第二個女兒,出生在集中營中,九死一生地倖存下來。

1937年,為了給伊爾瑪希和女兒平靜的生活,奧古斯特帶著全家試圖逃亡丹麥,但在德國邊境被捕。奧古斯特被以玷污雅利安血統的罪名下獄,一年後獲釋。但伊爾瑪希被關進奧拉寧堡集中營,在集中營,她生下女兒艾琳.埃克勒。

1938年,奧古斯特計畫潛入集中營去營救妻子和女兒,但因救援計畫失敗,他再度被捕。從此,原本幸福的一家,被分隔四地—奧古斯特在薩克森州集中營,伊爾瑪希被送進拉文斯布呂克女子集中營,大女兒英格麗德與外婆同住,小女兒艾琳.埃克勒被一戶人家收養。奧古斯特與伊爾瑪希此生再未相見。

1942年2月,伊爾瑪希和其他一萬四千名猶太囚徒在集中營被毒氣殺害。奧古斯特出獄後,被安排到一家運輸公司工作。1944年2月,二戰進入尾聲,奧古斯特和其他反納粹人士以及叛逃者被編入納粹懲戒營,拉往克羅埃西亞戰場充當炮灰,最終陣亡,年僅三十四歲。

父母雙亡後,英格麗德和艾琳.埃克勒姊妹倆成了孤兒。戰爭結束後不久,姊妹倆的外婆也去世了,兩姊妹一起被安置在養父母家。

對於父親的印象,只存在於兩姐妹僅存的幾張照片中。沒想到,1991年意外發表的那張照片,讓艾琳.埃克勒一眼認出人群中的那名勇士,正是父親奧古斯特。

1996年,艾琳.埃克勒將父母那段淒美的愛情故事寫成一篇文章,普通人的勇氣,穿越時空,激勵人心。

中國也有很多像奧古斯特那樣的孤膽英雄。我撰寫的「抗爭者系列」和「民主英烈傳系列」中的若干人物,都是跟奧古斯特比肩而立、攜手而行的英雄。在某一特定時空中,他們固然是少數,是少數中的少數,但他們並非孤立無援的獨行俠。即便被中共封鎖、隔絕、消音,他們還是有友人和支持者。為了突破中共的封鎖、隔絕、消音,為了讓他們在茫茫人海中被看見,他們需要更多地被談論、被傳揚、被稱頌。多一個人相濡以沫,多一個人肝膽相照,就能形成合力,推倒高牆。這也正是我書寫和出版這兩個系列叢書的宗旨所在。

過去三年來,「抗爭者系列」已陸續出版了《當代英雄》、《勇者無懼》和《永不屈服》三卷。「民主英烈傳系列」也陸續出版了《美好的仗,已經打過》和《當跑的路,已經跑過》兩卷。本冊《堅如磐石》為「抗爭者系列」之第四卷,與此前的三卷相比,有如下之特點:

書中人物的階層和身分更為廣泛。比如,有些抗爭者出身中共特權階層與家族,卻在民主和自由價值的感召下,背棄原有的階層與家族,投身反抗運動,成為中共政權的敵人—作為將軍之子的董廣平、作為銀行副行長的佘萬寶、作為銀行職員的劉艷麗、作為警察學院教師的呂耿松、作為外企高管的季孝龍,以及作為成功商人和富豪的李必豐、李懷慶、于世文⋯⋯他們在中國是受人尊敬的「成功」人士,如果安於現狀,就能在「楚門的世界」中過「食有魚、出有車的優渥生活」。但他們對「成功」的定義與世俗觀念截然相反,他們努力尋求自由的、有尊嚴的生活方式,必然與專制體制發生矛盾乃至激烈衝撞,最後無一例外地經歷牢獄之災。

本卷的主人公,有若干出身社會底層者,他們經過艱苦卓絕的打拚,成為各個領域中頗有成就的專業人士。但他們並沒有像《紅與黑》的主人公于連那樣拚命「躋身上流」,他們堅持「不為帝王唱頌歌,只為蒼生說人話」,他們不惜以身涉險,挑戰強權,從而失去原有的社會地位乃至鋃鐺入獄、一無所有。比如,從西單民主牆時代就投身民主運動的楊靖、呂洪來;湖南民主黨先驅謝長發;詩人和紀錄片製作人陳家坪、律師李和平和盧思位⋯⋯他們被監控、受酷刑、受審、入獄,歷盡滄桑,身體健康嚴重受損,但始終無怨無悔。

本書中所寫的人物,有不少一直掙扎在社會底層,其抗爭事蹟基本不為外人所知。通常情況下,西方媒體趨炎附勢,記者盯著有名的抗爭者報導,大都不會離開北京、上海、廣州等大城市。因此,大城市之外的底層抗爭者的故事更應當被記錄和書寫。比如,本卷中的范燕瓊、徐秦、陳建芳、王一飛、何方美、余江帆等人,或是房屋被強拆、土地被侵占的基層維權者,或是為家人及本人的冤屈而屢屢上訪,或是致力於捍衛言論自由、網路資訊自由,被中共政權迫害、追殺,遠遁海外仍被綁架回中國。他們被構陷入獄,出獄後仍處於嚴密監控之下,也許一輩子都不能過上正常的生活。

二十年前,劉曉波就撰文指出,中共對異議人士的打壓有精緻化之趨勢,對不同的人物有不同的處理方法。如今,中共的維穩體制更為精密,逐漸呈現「客制化」之趨勢。而且,各地的國安、國保及公安、政府部門,對不同人物實行「對症下藥」式的維穩,有的軟,有的硬,有的軟硬兼施,不一而足,此乃「獨裁者的進化」。中共向來欺軟怕硬又極其世故,在抗爭者中,越是無名者、底層者,中共對其的迫害手段便越是肆無忌憚、無所不用其極—如株連九族、上訴後加刑、長期非法羈押、利用牢頭獄霸來間接折磨等等。中共認為,無名者、底層者不為世人尤其是西方世界所知,不會出現在西方媒體的頭版頭條上,在對他們維穩時,就不會有任何的顧忌。因此,讓底層和基層的抗爭者的故事被記載、被講述、被傳播,就是對他們最大的支持和幫助。而這樣的工作一直少有人來做。

抗爭的第一步是用真話反對謊言,傳播真相,捍衛真理。在本卷的人物中,有用音樂記載苦難和控訴暴政的作曲家王西麟,有天安門母親的重要成員張先玲和尤維潔,有報導真相的記者高勤榮、董郁玉、上官雲開,有紀錄片製作人陳家坪、陳品霖,有人權網站創辦人甄江華,有努力推牆的任建平、喬鑫鑫⋯⋯他們如同酵母,能將麵團發酵。

抗爭的最後一步是組黨。在組黨被視為最危險的事的共產中國,從毛時代到習時代,一直不乏捨生取義的組黨活躍人士,如謝長發、呂洪來、呂耿松、佘萬寶、任建平、王一飛等人,他們前赴後繼,風雨前行。唯有突破黨禁,中國的民主轉型才能真正啟動,中國必將迎來多黨競爭的時代。

本卷力圖呈現抗爭者不同的宗教和民族背景,以顯示在不同族群中都有抗爭者,中共的統治並非鐵桶一般。中共秉承馬克思主義對宗教信仰的定義,將宗教信仰視為麻醉人心的鴉片,但馬克思主義才是一種將人變成喪屍的邪教。在中共對各種宗教團體的嚴酷打壓之下,宗教信仰者為了宗教信仰自由而奮起與中共對抗。中土佛教大都順服世俗權力,但近年來亦有聖觀法師、望雲和尚等出家人走上抗爭之路。在基督教家庭教會,有張春雷、雷秀銀等牧師、長老,或宣教,或從事慈善事業,以非暴力抗爭方式踐行信仰。在藏傳佛教和藏人中,有作家崗吉.珠巴嘉秉筆直書;在維吾爾人中,有年輕的女大學生卡米萊.瓦依提在網上傳播白紙抗議的真相。

中國的民主化和自由化,不僅是中國人自身的事業,也得到很多外國友人的支持和援助—法國學者侯芷明數十年如一日支持中國民主運動,翻譯了大量中國民主活動人士的作品;美國經濟學家彼得.納瓦羅是看到「致命中國」真相的第一人,並對川普政府的扭轉過去數十年的對華綏靖主義政策產生重大影響。

魯迅曾在《紀念劉和珍君》一文中稱讚像劉和珍這樣的女性抗爭者:「雖然是少數,但看那幹練堅決,百折不回的氣概,曾經屢次為之感嘆。至於這一回在彈雨中互相救助,雖殞身不恤的事實,則更足為中國女子的勇毅,雖遭陰謀祕計,壓抑至數千年,而終於沒有消亡的明證了。」本卷的五十位主人公中,有十四位女性抗爭者:張先玲、侯芷明、尤維潔、范燕瓊、徐秦、陳建芳、劉艷麗、何方美、楊雪盈、余慧明、余江帆、黃子悅、卡米萊.瓦依提、張晞晴,比此前三卷中女性抗爭者的人數更多。

隨著香港日漸淪為警察城市,被捕入獄或流亡海外的香港抗爭者也成為新的抗爭者族群。單單是民主派初選案就涉及四十七位民主派政治活動人士。本卷中收入不同世代、彼此具有一定張力的抗爭者的故事—陳達鉦、何俊仁、黃碧雲、林卓廷、楊雪盈、余慧明、何啟明、黃之鋒、黃子悅、鍾翰林、張晞晴等十一人。香港雖已淪為警察城市,但香港抗爭者的故事並未結束,「時代革命、光復香港」,終將實現。

在中共眼中,少數抗爭者自不量力、螳臂當車,並不能動搖其固若金湯的極權體制。然而,正如哈維爾所說,「有時我們一定要走進苦難的深淵才能領悟真理,正如我們在光天化日下,一定要跑到井底去才能看見星光」。哈維爾多番強調,異見賴以生長的土壤是一個「前政治」的隱蔽域,這片隱蔽域首先就由一群尋常過活的人開闢而成。植根尋常,不卑不亢,拒絕在雜貨店前掛宣傳標語,最終自成獨立社會,用人性來藐視謊言,這就是「無權力者的權力」。在此意義上,活在真實中,就是一種抗爭,在捷克、波蘭、韓國、台灣發生的民主轉型,也必將在中國發生。越來越多的中國人正在抗爭的過程中脫離奴隸狀態,一旦抗爭者、覺醒者與奴隸、韭菜、人礦的比例發生逆轉,中共的末日就將降臨。

1936年6月13日,德國漢堡布洛姆福斯船廠。當天,船廠正在為海軍訓練船霍斯特.威塞爾號舉行盛大的下水儀式。聲望如日中天的元首希特勒親臨船廠,工人們集體舉起手臂行納粹禮,如同一篇壯觀的森林。

這張照片只是納粹時代無數的宣傳資料之一,似乎不足為奇。但仔細察看就會發現,人群中有一位工人雙手交叉在胸前,臉上露出不屑的表情,冷冷地站在那裡,並沒有向希特勒行納粹禮。這種「雖千萬人吾往矣」的舉動,在那個時刻相當不同尋常。

這位公然對抗希特勒的工人名叫奧古斯特.蘭德梅賽。他與猶太裔女子伊爾瑪希相愛並結婚,受到納粹黨和社會輿論的打壓與歧視。他多次奮不顧身地保護妻子,反對納粹黨對猶太人的迫害。這一次,他有了公然表達反抗立場的機會。

幸運的是,當時處於極端亢奮狀態的工人們並未注意到身邊這名工友形同叛逆的舉動。而拍下這張照片的記者也沒有對其仔細甄別。這張照片被收入一份檔案袋中,躲過了戰爭的硝煙,隨後被塵封了五十五年—這個細節再次表明,納粹黨統治的嚴密和嚴酷程度遠不如中國共產黨—首先,在中國共產黨治下,其黨魁出席任何一場群眾活動,每個參與者事先都必須通過嚴格的背景審查,絕對不會允許像奧古斯特這樣的反對者混入其中。其次,如果中共的攝影師拍攝到類似的照片,一定會立即徹查「害群之馬」,將其送入監獄或精神病院,不會像納粹這樣「吞舟是漏」。

直到1991年,一位研究二戰史的學者在查閱資料時,無意中發現了這張照片,並發現照片中有一名與周遭氛圍格格不入的「不從國教者」,被這個男人不合群的勇氣深深震撼,於是將照片投稿到《時代週刊》。隨後,這位「孤獨的勇士」如「坦克人」一樣被家喻戶曉。但他究竟是誰呢?

直到今天,「坦克人」依然撲朔迷離,但這位德國工人卻被五十四歲的艾琳.埃克勒認出—他正是自己的父親奧古斯特。艾琳.埃克勒是奧古斯特與伊爾瑪希的第二個女兒,出生在集中營中,九死一生地倖存下來。

1937年,為了給伊爾瑪希和女兒平靜的生活,奧古斯特帶著全家試圖逃亡丹麥,但在德國邊境被捕。奧古斯特被以玷污雅利安血統的罪名下獄,一年後獲釋。但伊爾瑪希被關進奧拉寧堡集中營,在集中營,她生下女兒艾琳.埃克勒。

1938年,奧古斯特計畫潛入集中營去營救妻子和女兒,但因救援計畫失敗,他再度被捕。從此,原本幸福的一家,被分隔四地—奧古斯特在薩克森州集中營,伊爾瑪希被送進拉文斯布呂克女子集中營,大女兒英格麗德與外婆同住,小女兒艾琳.埃克勒被一戶人家收養。奧古斯特與伊爾瑪希此生再未相見。

1942年2月,伊爾瑪希和其他一萬四千名猶太囚徒在集中營被毒氣殺害。奧古斯特出獄後,被安排到一家運輸公司工作。1944年2月,二戰進入尾聲,奧古斯特和其他反納粹人士以及叛逃者被編入納粹懲戒營,拉往克羅埃西亞戰場充當炮灰,最終陣亡,年僅三十四歲。

父母雙亡後,英格麗德和艾琳.埃克勒姊妹倆成了孤兒。戰爭結束後不久,姊妹倆的外婆也去世了,兩姊妹一起被安置在養父母家。

對於父親的印象,只存在於兩姐妹僅存的幾張照片中。沒想到,1991年意外發表的那張照片,讓艾琳.埃克勒一眼認出人群中的那名勇士,正是父親奧古斯特。

1996年,艾琳.埃克勒將父母那段淒美的愛情故事寫成一篇文章,普通人的勇氣,穿越時空,激勵人心。

中國也有很多像奧古斯特那樣的孤膽英雄。我撰寫的「抗爭者系列」和「民主英烈傳系列」中的若干人物,都是跟奧古斯特比肩而立、攜手而行的英雄。在某一特定時空中,他們固然是少數,是少數中的少數,但他們並非孤立無援的獨行俠。即便被中共封鎖、隔絕、消音,他們還是有友人和支持者。為了突破中共的封鎖、隔絕、消音,為了讓他們在茫茫人海中被看見,他們需要更多地被談論、被傳揚、被稱頌。多一個人相濡以沫,多一個人肝膽相照,就能形成合力,推倒高牆。這也正是我書寫和出版這兩個系列叢書的宗旨所在。

過去三年來,「抗爭者系列」已陸續出版了《當代英雄》、《勇者無懼》和《永不屈服》三卷。「民主英烈傳系列」也陸續出版了《美好的仗,已經打過》和《當跑的路,已經跑過》兩卷。本冊《堅如磐石》為「抗爭者系列」之第四卷,與此前的三卷相比,有如下之特點:

書中人物的階層和身分更為廣泛。比如,有些抗爭者出身中共特權階層與家族,卻在民主和自由價值的感召下,背棄原有的階層與家族,投身反抗運動,成為中共政權的敵人—作為將軍之子的董廣平、作為銀行副行長的佘萬寶、作為銀行職員的劉艷麗、作為警察學院教師的呂耿松、作為外企高管的季孝龍,以及作為成功商人和富豪的李必豐、李懷慶、于世文⋯⋯他們在中國是受人尊敬的「成功」人士,如果安於現狀,就能在「楚門的世界」中過「食有魚、出有車的優渥生活」。但他們對「成功」的定義與世俗觀念截然相反,他們努力尋求自由的、有尊嚴的生活方式,必然與專制體制發生矛盾乃至激烈衝撞,最後無一例外地經歷牢獄之災。

本卷的主人公,有若干出身社會底層者,他們經過艱苦卓絕的打拚,成為各個領域中頗有成就的專業人士。但他們並沒有像《紅與黑》的主人公于連那樣拚命「躋身上流」,他們堅持「不為帝王唱頌歌,只為蒼生說人話」,他們不惜以身涉險,挑戰強權,從而失去原有的社會地位乃至鋃鐺入獄、一無所有。比如,從西單民主牆時代就投身民主運動的楊靖、呂洪來;湖南民主黨先驅謝長發;詩人和紀錄片製作人陳家坪、律師李和平和盧思位⋯⋯他們被監控、受酷刑、受審、入獄,歷盡滄桑,身體健康嚴重受損,但始終無怨無悔。

本書中所寫的人物,有不少一直掙扎在社會底層,其抗爭事蹟基本不為外人所知。通常情況下,西方媒體趨炎附勢,記者盯著有名的抗爭者報導,大都不會離開北京、上海、廣州等大城市。因此,大城市之外的底層抗爭者的故事更應當被記錄和書寫。比如,本卷中的范燕瓊、徐秦、陳建芳、王一飛、何方美、余江帆等人,或是房屋被強拆、土地被侵占的基層維權者,或是為家人及本人的冤屈而屢屢上訪,或是致力於捍衛言論自由、網路資訊自由,被中共政權迫害、追殺,遠遁海外仍被綁架回中國。他們被構陷入獄,出獄後仍處於嚴密監控之下,也許一輩子都不能過上正常的生活。

二十年前,劉曉波就撰文指出,中共對異議人士的打壓有精緻化之趨勢,對不同的人物有不同的處理方法。如今,中共的維穩體制更為精密,逐漸呈現「客制化」之趨勢。而且,各地的國安、國保及公安、政府部門,對不同人物實行「對症下藥」式的維穩,有的軟,有的硬,有的軟硬兼施,不一而足,此乃「獨裁者的進化」。中共向來欺軟怕硬又極其世故,在抗爭者中,越是無名者、底層者,中共對其的迫害手段便越是肆無忌憚、無所不用其極—如株連九族、上訴後加刑、長期非法羈押、利用牢頭獄霸來間接折磨等等。中共認為,無名者、底層者不為世人尤其是西方世界所知,不會出現在西方媒體的頭版頭條上,在對他們維穩時,就不會有任何的顧忌。因此,讓底層和基層的抗爭者的故事被記載、被講述、被傳播,就是對他們最大的支持和幫助。而這樣的工作一直少有人來做。

抗爭的第一步是用真話反對謊言,傳播真相,捍衛真理。在本卷的人物中,有用音樂記載苦難和控訴暴政的作曲家王西麟,有天安門母親的重要成員張先玲和尤維潔,有報導真相的記者高勤榮、董郁玉、上官雲開,有紀錄片製作人陳家坪、陳品霖,有人權網站創辦人甄江華,有努力推牆的任建平、喬鑫鑫⋯⋯他們如同酵母,能將麵團發酵。

抗爭的最後一步是組黨。在組黨被視為最危險的事的共產中國,從毛時代到習時代,一直不乏捨生取義的組黨活躍人士,如謝長發、呂洪來、呂耿松、佘萬寶、任建平、王一飛等人,他們前赴後繼,風雨前行。唯有突破黨禁,中國的民主轉型才能真正啟動,中國必將迎來多黨競爭的時代。

本卷力圖呈現抗爭者不同的宗教和民族背景,以顯示在不同族群中都有抗爭者,中共的統治並非鐵桶一般。中共秉承馬克思主義對宗教信仰的定義,將宗教信仰視為麻醉人心的鴉片,但馬克思主義才是一種將人變成喪屍的邪教。在中共對各種宗教團體的嚴酷打壓之下,宗教信仰者為了宗教信仰自由而奮起與中共對抗。中土佛教大都順服世俗權力,但近年來亦有聖觀法師、望雲和尚等出家人走上抗爭之路。在基督教家庭教會,有張春雷、雷秀銀等牧師、長老,或宣教,或從事慈善事業,以非暴力抗爭方式踐行信仰。在藏傳佛教和藏人中,有作家崗吉.珠巴嘉秉筆直書;在維吾爾人中,有年輕的女大學生卡米萊.瓦依提在網上傳播白紙抗議的真相。

中國的民主化和自由化,不僅是中國人自身的事業,也得到很多外國友人的支持和援助—法國學者侯芷明數十年如一日支持中國民主運動,翻譯了大量中國民主活動人士的作品;美國經濟學家彼得.納瓦羅是看到「致命中國」真相的第一人,並對川普政府的扭轉過去數十年的對華綏靖主義政策產生重大影響。

魯迅曾在《紀念劉和珍君》一文中稱讚像劉和珍這樣的女性抗爭者:「雖然是少數,但看那幹練堅決,百折不回的氣概,曾經屢次為之感嘆。至於這一回在彈雨中互相救助,雖殞身不恤的事實,則更足為中國女子的勇毅,雖遭陰謀祕計,壓抑至數千年,而終於沒有消亡的明證了。」本卷的五十位主人公中,有十四位女性抗爭者:張先玲、侯芷明、尤維潔、范燕瓊、徐秦、陳建芳、劉艷麗、何方美、楊雪盈、余慧明、余江帆、黃子悅、卡米萊.瓦依提、張晞晴,比此前三卷中女性抗爭者的人數更多。

隨著香港日漸淪為警察城市,被捕入獄或流亡海外的香港抗爭者也成為新的抗爭者族群。單單是民主派初選案就涉及四十七位民主派政治活動人士。本卷中收入不同世代、彼此具有一定張力的抗爭者的故事—陳達鉦、何俊仁、黃碧雲、林卓廷、楊雪盈、余慧明、何啟明、黃之鋒、黃子悅、鍾翰林、張晞晴等十一人。香港雖已淪為警察城市,但香港抗爭者的故事並未結束,「時代革命、光復香港」,終將實現。

在中共眼中,少數抗爭者自不量力、螳臂當車,並不能動搖其固若金湯的極權體制。然而,正如哈維爾所說,「有時我們一定要走進苦難的深淵才能領悟真理,正如我們在光天化日下,一定要跑到井底去才能看見星光」。哈維爾多番強調,異見賴以生長的土壤是一個「前政治」的隱蔽域,這片隱蔽域首先就由一群尋常過活的人開闢而成。植根尋常,不卑不亢,拒絕在雜貨店前掛宣傳標語,最終自成獨立社會,用人性來藐視謊言,這就是「無權力者的權力」。在此意義上,活在真實中,就是一種抗爭,在捷克、波蘭、韓國、台灣發生的民主轉型,也必將在中國發生。越來越多的中國人正在抗爭的過程中脫離奴隸狀態,一旦抗爭者、覺醒者與奴隸、韭菜、人礦的比例發生逆轉,中共的末日就將降臨。

試閱

張先玲:祖籍安徽桐城,出生於浙江杭州。其祖上是清代名臣張英、張廷玉,安徽桐城的大宅子被稱為「相府」。祖父張傳縉曾捐過候補知府,祖母黃玉檀是浙江布政使黃祖絡的女兒。抗戰爆發後,父母帶著她從杭州輾轉回到桐城老家。

1952年,張先玲畢業於華東郵電學校(現為南京郵電學院),分配到北京電信局五分局工作。後調到清華大學電話總機房任技術員,文革中因出身不好,調至清華大學木工廠做小工。1973年,申請調至北京第二分析儀器廠,從事儀表製作研究和工廠管理工作。1983年調航天部標準化學研究所,從事電話機房維護及總機系統管理。

1970年,張先玲生下小兒子王楠。

1989年,胡耀邦去世引發學運。王楠是月壇中學高二學生,熱衷於照相,常常到天安門照相。剛開始,他說聽不懂大學生們在講什麼。後來,去多了,就回來對張先玲說:「媽,我知道他們說的是什麼,他們的行為是正確的,應該支持他們,他們是為了國家好。」

張先玲告訴兒子:「你不要去。學生運動早晚是要被鎮壓的,或是被利用。」王楠卻說:「學生運動會被利用,但是,學生運動是推動社會進步的動力。」王楠認為媽媽太膽小了。張先玲又說:「你還是趕快讀書的好,明年就要高考了。」1949年之後歷次政治運動,她都經歷過,知道共產黨整人的厲害,不願孩子參與學運。但王楠還是被大學生的熱情感動,積極參與其中。在五一七大遊行時,王楠與同學在學校組織了支持大學生的活動。

6月3日晚,母子倆最後有一次交談。王楠問:「媽媽,你說會開槍嗎?」張先玲回答:「不會吧,四人幫的時候都沒有開槍,今天會開槍嗎?」她再三叮囑兒子:「晚上千萬不要出去。四五運動時有人拿大棒子打人,打到頭上也會有生命危險。」王楠說:「我不會出去,媽媽放心吧。」兒子平常比較聽話,張先玲就放心了。當時,王楠自己住在旁邊一棟樓的一間公寓。這番交談後,王楠就回公寓去溫習功課了。

張先玲真的以為兒子沒有出去。第二天早晨,她六點起來到兒子的房間去看,卻發現床上看起來不像睡過,兒子留了一張紙條說去找同學。她趕緊打電話詢問兒子的同學,對方說,王楠在前一天晚上 11 時 20 分左右出門前打過一個電話,告訴同學,他要出去記錄歷史的真實情況,有人說會開槍,有人說不會開槍,他要去看看到底是開槍還是不開槍。他走時,還將朋友留在其住處的頭盔戴在頭上(大概是因為他聽媽媽說警察有可能拿棍棒打人,要保護頭部,卻沒有想到軍人會開槍,頭盔抵擋不了子彈),騎著自行車、帶著照相機出去了。結果,一去不返。

張先玲和丈夫心急如焚,四處尋找兒子,一無所獲。一直到6月12日,學校開學了,學校來通知說,有小孩的屍體在護國寺中醫院,說是公安局送過來的。起先他們以為是戒嚴部隊戰士,戒嚴部隊來看了幾次都說不是。當時王楠穿了一身軍訓時發的軍服,繫了一根新發的武裝帶,還有編號,他們以為是軍隊士兵。因為幾所學校報中學生失蹤,西城分局就找到學校,學校就通知張先玲去辨認屍體。

於是,一個學生陪張先玲去醫院。一開始,這個學生死活不讓張先玲去看屍體,他去看了之後告訴張先玲說,確認是王楠。張先玲聞訊,痛不欲生。

醫院的一位姓張的醫生告知,這個學生是從天安門附近、南長街南口的第二十八中學門口挖出來的。一個坑埋了三個人。這個孩子是其中一個,挖出來的都是無名屍,身上沒有證件,證件都被戒嚴部隊收走。因為別的大醫院的太平間都沒有地方了,他們這個醫院還有個冰凍的格子,就把屍體放在裡面。

張先玲整天痛哭。但她還是比大部分父母冷靜和理性,慢慢恢復了一些。隨即,她發現,兒子屍體的頭上包著繃帶,繃帶還有血跡,就追問:「他怎麼頭上包著繃帶,說明有人救過他啊,那怎麼人不在醫院,怎麼又埋起來了呢?」她開始追尋兒子遇難的真相。

經過多方查證,張先玲得知,屍體是由戒嚴部隊跟警察一起埋的,上面有命令,6月4日7點以前必須把長安街上的屍體全部處理掉,就是打掃戰場的意思。還說7點鐘有西方衛星開動,如果不把屍體隱蔽起來,就會被衛星拍到。中共當局謊稱雋水沒開槍,沒死一個人。於是,很多屍體在附近就地掩埋。王楠等三人的屍體被埋在二十八中門口的草地下。但過了幾天,下雨後,就有味道了。學校12日要開學,8日派人去挖出來,然後送到醫院。

張先玲後來接受外媒訪問說:「除了我的兒子,那兩具無名屍體恐怕到現在家屬都沒有找到。我們天安門母親難屬群體兩百多個遇難者中,有十幾個都是生不見人、死不見屍,這是多麼殘酷,人被打死了,還不讓被抬到醫院,不讓家屬來認,還把人埋掉。我認為還不止二十八中外面,可能在人民大會堂外面也埋了人。」

張先玲聽說,兒子學校傳達室的一位老先生接到過一個電話,是一位聲稱在現場救治過王楠的名叫吳先的醫生打來的。她找了很多線索,才打聽吳先畢業分到北大工作,就給對方寫了一封信。

1989年12月,四名醫學院學生來到張先玲家,告知當時的詳情。其中一個女學生是吳先的女友,三位男學生都在現場救助過王楠。他們是北大醫學院的學生,分配在協和醫院或北大醫院實習,臨時在西單組織起來參與救護工作,自稱「北大協和聯合救護隊」,跟在戒嚴部隊後面,從西單一直跟到南長安街南口,一路救了不少人。他們發現南長街有三位中彈者,其中一個就是王楠,王楠當時還有體溫。他們聽到旁邊的群眾說,王楠是一點多左右,部隊開槍過來,他去照相,被打中的。打中以後,老百姓湧過去把他拉到牆後。戒嚴部隊拿槍對著老百姓說,你們不准拉他,他是暴徒,你們要是想拉他,我們就槍斃你們。老百姓只好縮回去了。

這時,南長街北口開過來救護車,救護車想要到長安街救人,戒嚴部隊不准過去。之後,有大夫下車說:「你不讓車過去,我們人過去,把受傷的人抬回來,可以吧?」但那也不行,不准大夫過去。張先玲感嘆說:「這種行為是很卑鄙的。兩國打仗,傷者也該救啊,共產黨都不讓救。」

於是,這幾位醫學生只好在現場幫王楠包紮。然後,他們準備將王楠還有另外兩個受傷的孩子抬走,因為他們還有體溫。來了一個上校軍官,有一些同情的樣子,但還是說不能抬走,只能就地搶救。他們幫王楠包紮以後,人工呼吸也沒用,到三點鐘,人就死亡了。他們又要求把遺體抬走:「我們把遺體抬出去送到醫院,家人可以找。」軍人仍然不准。這時,又來了一個年輕的少尉軍官,很凶狠地說:「你們馬上離開,不走就把你們抓起來。」這幾位醫學生只好離開。

離開前,這幾位醫學生拿到王楠口袋裡的證件,就在一張紙上寫下死亡年齡、身分、什麼時候中彈、什麼時候死亡、中彈部位在哪兒等,寫得很清楚,然後將這張紙放在孩子的口袋中。但後來護國寺中醫院的醫生再挖出屍體以後,王楠口袋裡沒有這個證明,說明埋屍體的戒嚴部隊或警察把證明拿走了。

在找王楠的過程中,張先玲瞭解到不少人家裡出了類似的事。後來,她將王楠的骨灰放在萬安公墓的骨灰堂,並且在走道的地方擺了一張很大的照片。她希望讓更多的人看到。果然,尤維潔看到了,她留了一張小紙條,說自己的丈夫也是六四遇難的,希望和張先玲聯繫。後來,張先玲、尤維潔、丁子霖三位難屬最先連結到一起。然後,又找到六四罹難者楊燕生的妻子黃金平。就這樣,天安門母親群體慢慢形成。在最初階段,張先玲和丁子霖在尋找難屬上出力最多。

孩子遇難後,張先玲從單位病休,直至1992年正式從單位退休。作為天安門母親核心成員,張先玲夫婦成為中共重點維穩對象。每到所謂「敏感日子」前夕,有三路人馬便出現在她家門口:一路是國保,一路是派出所,一路是社區。他們一般是兩人一組二十四小時值守,樓下有一個警員和一輛警車。她雖然出去是自由的,但警察的的車或人在後面寸步不離地跟著,有特殊情況如外國重要人物來訪,還強迫她坐警察的車出門,除司機外還有一人同行。警察禁止她去天安門等敏感的地方,也攔截前來訪問的外國記者。在她家門口值班的警方人員會仔細查驗來客的身分證。警察明確告知:「我們來你門前設崗,就是因為你見記者。如果你答應不見記者,我們就不設崗位。」張先玲說:「那我不可能答應你。我的底線就是任何時間、任何地點、任何媒體、任何人,他只要來採訪,我肯定接受,我說的就是六四的事。」警察就說:「那不行,那我們只好設崗。」

張先玲的丈夫王範地是一位音樂家,此前很少關心政治。身為六四難屬,仍處處被當局針對。2013年5月底,王範地受宋慶齡基金會邀請,到香港擔任一場琵琶比賽的專家顧問。他預計28日抵達香港,6月1日返回北京。張先玲則因為需要照顧患有心臟病的丈夫,而陪伴同行。兩人本來就沒有計畫出席香港舉行的悼念六四活動,卻遭到北京當局多番阻撓因而被迫取消行程。

張先玲當時告訴《蘋果日報》,中共曾力阻她陪伴丈夫來港,「大概一週前,警察來找我,說六四快到啦,你能不能不去香港,香港很緊張,很多人籌備活動」。張先玲說,丈夫有心臟病,身體不好,要有人照顧,「還未到六四,我們6月1日就回來啦,我去就是去照顧王老師的身體,你們不必如此恐慌」。但警方沒有接受她的解釋,強行阻止他們夫婦赴香港,還說即便他們到了機場,也會被攔下。王範地與張先玲對事件表示憤怒,「一個文化交流活動,完全沒任何政治色彩,人家精心準備這麼長時間,卻被粗暴取消」。

2017年12月8日,王範地去世。那時,張先玲精神、身體都很不好,警方卻仍然在門口設崗,強迫前來探望的友人出示身分證,使張先玲在精神和身體上都受到嚴重傷害。張先玲說,兒子冤案未雪,老伴去世的時候死不瞑目:「他非常遺憾,他走前跟我說,我的擔子就交給你了,以後你要保重好身體,爭取看到兒子昭雪那一天。」張先玲說,作為殺人凶手,政府現在還不承認,你還怎麼說你要社會和諧、要人們有幸福感呢?幸福感從何而來?這麼大一個殺人慘案,你都不敢面對,那誰還能相信你們呢?中國政府堅持不道歉不改變,這說明他們內心的怯懦和恐懼,就是一種殺人犯的心態:「哪個殺了人的人,心裡不害怕?但是作為一個執政黨,應該考慮到,這麼大的一個慘案你不承認,不等於不存在,只有把這個問題解決了,別人才能相信你。」

每年六四這一天,張先玲都會與多名親人骨灰放置在萬安公墓的難屬,到萬安公墓舉辦一場公祭,並發布一份聲明。張先玲表示:「六四是一個在全世界眾目睽睽之下國家犯的屠殺的刑事案件,因為是政府調動正規軍,荷槍實彈的用真槍實彈來殺害和平示威的學生和平民。這是國家犯罪。殺了人怎麼能夠這麼多年都不追查呢?」

天安門母親的第一個要求就是真相。什麼是真相?你殺人了沒有?為什麼要殺人?你殺了多少人?這就是真相。當局必須將真相說清楚。

其次,是賠償。天安門母親要求政府通過立法,來做出道歉、積極賠償。

第三,是追責。交通肇事還要追查責任。政府軍公開的開槍殺人,這麼大一個刑事案件,不可能遮掩過去。必須追究責任者的刑事責任。誰指示的、誰決定的、誰動用軍隊來殺老百姓。張先玲表示:「三十年來我們一直為這件事情抗議。要求政府與我們天安門母親群體對話。這是我們一貫的要求,我們主張和平的、理性的抗爭。我們主張在法律的道路上解決問題。」

張先玲有兩位地位顯赫的近親,他們對六四屠殺態度迥異,形成極為鮮明的對照。

一位近親是丁關根—曾任中共中央宣傳部部長、政治局委員、書記處書記,是所謂「副國級」的黨和國家領導人。丁關根靠陪同鄧小平打橋牌而在中共黨內平步青雲,擔任中宣部部長時,嚴厲控制傳媒,被民間人士譏諷為「盯緊」、「關緊」、「跟緊」。丁關根的妻子是張先玲的親妹妹。張先玲家有三姊妹,張先玲是老大,其中一個妹妹就是丁關根的妻子,還有一個妹妹在南方工作。據傳,王楠死訊傳出,丁關根眼中噙滿淚水,這個侄兒是他從小看著長大的。但時間一長,尤其是張先玲參與「天安門母親」,成為黨國眼中的「敵對分子」,丁關根夫婦的態度就發生了一百八十度的轉變,斷絕了與張先玲一家的來往。大家都住在北京,但形同陌路。可見,中共這個政黨完全是邪教,一旦加入中共,就泯滅人性、六親不認。

張先玲的另一位近親是其大表哥余英時。余英時在1993年9月7、8日的《中國時報》發表一篇題為〈一位母親的來信〉的長文,詳細披露了這段淵源:「在數以千計的天安門死難者之中竟包括了我自己的近親在內。我有一位至親,1945至1946年我曾在她家住過一年,那時她才上小學。我們重逢是在1978年的北京,她已是幾個孩子的母親了。1992年初她給我寫了一封信,託人轉寄,但這封信一直最近才交到我的手中。這是一個孩子的母親用血和淚寫成的關於天安門屠殺的一個鏡頭,任何註釋都是多餘的。四年以來,我讀了無數篇關於天安門屠殺的記載和評論,但這一切文字加起來也比不上這封短信給我的震動之大,哀痛之深。由母親親筆寫兒子在天安門被屠殺的經過,這是我所讀到的第一篇文字,也是迄今為止唯一的文字。信中還附了死者的一張照片和北京廣播電台轉播過的死者在高中一年級時所寫的一封公開信。從這封信中,我們知道死者生前和他的母親之間存在著一種非常慈愛而又互相瞭解的關係。他因此希望天下的父母也都能和子女成為朋友,這樣才能消弭代溝於無形。這明明是一個充滿著推己及人的愛心的好孩子,但這樣一個剛剛開始茁壯的幼苗卻活生生地為北京屠夫扼殺了。他中彈倒下去的時候竟『不准搶救』,我想不出世界上還有什麼野蠻的政權能做出這樣傷天害理的事。他死的時候只有十九歲吧。⋯⋯照片上的他笑得很甜,透著清秀、聰慧和溫厚。難道這樣一個可愛的孩子竟是中共宣傳中所說的『挑起反革命動亂的暴徒』嗎?⋯⋯天安門前已乾的血和我的體內尚在流動的血竟有一部分是同源的。這個十九歲的高中生為了『伸張正義』,為了『記錄下歷史的真實鏡頭』,獻出了他的寶貴生命。這將是我此生永不能忘懷的一個悲痛記憶。我不可能而且也不配對大陸的民主運動作出任何直接的貢獻,但是為了不能愧對這個孩子,為了不能讓這個孩子的血白流,至少,我必須『記錄下歷史的真實鏡頭』。這個孩子只是數以千計的天安門前被屠殺中的一個,不用說,其他的許多死者也必然同樣會留下無數的記憶—在他們的親人和朋友的心裡,甚至在更多的不相識者的心裡。世界上沒有比記憶更偉大的力量,這個力量便是大陸民主運動的最後保證。」

余英時去世後,張先玲於2021年11月10日寫了一篇名為〈在北京包餃子的期望—憶英時表哥二、三事〉的悼念文章,談到1940年代中期與「面黃體瘦」表哥的交往,再次見面已是1978年,「表哥到北京之後,我和母親帶著兩個孩子王楊、王楠去北京飯店與他見面」。然後就是六四屠殺發生,余英時奮筆疾書,寫下〈一位母親的來信〉一文,披露孩子遇難的事實,譴責中共的暴行。「對於我參與『天安門母親』群體的事,他十分理解,並囑咐我注意安全。1990年代後期,他曾將一筆稿費捐贈給群體中困難的老人。」最後一次見面是在華府,2000年11月,張先玲隨王範地到美國參加一個藝術活動,兩對夫婦得以在華府會面,「他們對王楠遇難表達了深切的關心和哀悼,對六四屠殺十分憤概。表哥說:『六四慘案不解決,我不會去大陸!』」他們還相約,如果中國民主化了,「到那時請他們來北京包餃子」。可惜,他們未能在北京重逢。

1952年,張先玲畢業於華東郵電學校(現為南京郵電學院),分配到北京電信局五分局工作。後調到清華大學電話總機房任技術員,文革中因出身不好,調至清華大學木工廠做小工。1973年,申請調至北京第二分析儀器廠,從事儀表製作研究和工廠管理工作。1983年調航天部標準化學研究所,從事電話機房維護及總機系統管理。

1970年,張先玲生下小兒子王楠。

1989年,胡耀邦去世引發學運。王楠是月壇中學高二學生,熱衷於照相,常常到天安門照相。剛開始,他說聽不懂大學生們在講什麼。後來,去多了,就回來對張先玲說:「媽,我知道他們說的是什麼,他們的行為是正確的,應該支持他們,他們是為了國家好。」

張先玲告訴兒子:「你不要去。學生運動早晚是要被鎮壓的,或是被利用。」王楠卻說:「學生運動會被利用,但是,學生運動是推動社會進步的動力。」王楠認為媽媽太膽小了。張先玲又說:「你還是趕快讀書的好,明年就要高考了。」1949年之後歷次政治運動,她都經歷過,知道共產黨整人的厲害,不願孩子參與學運。但王楠還是被大學生的熱情感動,積極參與其中。在五一七大遊行時,王楠與同學在學校組織了支持大學生的活動。

6月3日晚,母子倆最後有一次交談。王楠問:「媽媽,你說會開槍嗎?」張先玲回答:「不會吧,四人幫的時候都沒有開槍,今天會開槍嗎?」她再三叮囑兒子:「晚上千萬不要出去。四五運動時有人拿大棒子打人,打到頭上也會有生命危險。」王楠說:「我不會出去,媽媽放心吧。」兒子平常比較聽話,張先玲就放心了。當時,王楠自己住在旁邊一棟樓的一間公寓。這番交談後,王楠就回公寓去溫習功課了。

張先玲真的以為兒子沒有出去。第二天早晨,她六點起來到兒子的房間去看,卻發現床上看起來不像睡過,兒子留了一張紙條說去找同學。她趕緊打電話詢問兒子的同學,對方說,王楠在前一天晚上 11 時 20 分左右出門前打過一個電話,告訴同學,他要出去記錄歷史的真實情況,有人說會開槍,有人說不會開槍,他要去看看到底是開槍還是不開槍。他走時,還將朋友留在其住處的頭盔戴在頭上(大概是因為他聽媽媽說警察有可能拿棍棒打人,要保護頭部,卻沒有想到軍人會開槍,頭盔抵擋不了子彈),騎著自行車、帶著照相機出去了。結果,一去不返。

張先玲和丈夫心急如焚,四處尋找兒子,一無所獲。一直到6月12日,學校開學了,學校來通知說,有小孩的屍體在護國寺中醫院,說是公安局送過來的。起先他們以為是戒嚴部隊戰士,戒嚴部隊來看了幾次都說不是。當時王楠穿了一身軍訓時發的軍服,繫了一根新發的武裝帶,還有編號,他們以為是軍隊士兵。因為幾所學校報中學生失蹤,西城分局就找到學校,學校就通知張先玲去辨認屍體。

於是,一個學生陪張先玲去醫院。一開始,這個學生死活不讓張先玲去看屍體,他去看了之後告訴張先玲說,確認是王楠。張先玲聞訊,痛不欲生。

醫院的一位姓張的醫生告知,這個學生是從天安門附近、南長街南口的第二十八中學門口挖出來的。一個坑埋了三個人。這個孩子是其中一個,挖出來的都是無名屍,身上沒有證件,證件都被戒嚴部隊收走。因為別的大醫院的太平間都沒有地方了,他們這個醫院還有個冰凍的格子,就把屍體放在裡面。

張先玲整天痛哭。但她還是比大部分父母冷靜和理性,慢慢恢復了一些。隨即,她發現,兒子屍體的頭上包著繃帶,繃帶還有血跡,就追問:「他怎麼頭上包著繃帶,說明有人救過他啊,那怎麼人不在醫院,怎麼又埋起來了呢?」她開始追尋兒子遇難的真相。

經過多方查證,張先玲得知,屍體是由戒嚴部隊跟警察一起埋的,上面有命令,6月4日7點以前必須把長安街上的屍體全部處理掉,就是打掃戰場的意思。還說7點鐘有西方衛星開動,如果不把屍體隱蔽起來,就會被衛星拍到。中共當局謊稱雋水沒開槍,沒死一個人。於是,很多屍體在附近就地掩埋。王楠等三人的屍體被埋在二十八中門口的草地下。但過了幾天,下雨後,就有味道了。學校12日要開學,8日派人去挖出來,然後送到醫院。

張先玲後來接受外媒訪問說:「除了我的兒子,那兩具無名屍體恐怕到現在家屬都沒有找到。我們天安門母親難屬群體兩百多個遇難者中,有十幾個都是生不見人、死不見屍,這是多麼殘酷,人被打死了,還不讓被抬到醫院,不讓家屬來認,還把人埋掉。我認為還不止二十八中外面,可能在人民大會堂外面也埋了人。」

張先玲聽說,兒子學校傳達室的一位老先生接到過一個電話,是一位聲稱在現場救治過王楠的名叫吳先的醫生打來的。她找了很多線索,才打聽吳先畢業分到北大工作,就給對方寫了一封信。

1989年12月,四名醫學院學生來到張先玲家,告知當時的詳情。其中一個女學生是吳先的女友,三位男學生都在現場救助過王楠。他們是北大醫學院的學生,分配在協和醫院或北大醫院實習,臨時在西單組織起來參與救護工作,自稱「北大協和聯合救護隊」,跟在戒嚴部隊後面,從西單一直跟到南長安街南口,一路救了不少人。他們發現南長街有三位中彈者,其中一個就是王楠,王楠當時還有體溫。他們聽到旁邊的群眾說,王楠是一點多左右,部隊開槍過來,他去照相,被打中的。打中以後,老百姓湧過去把他拉到牆後。戒嚴部隊拿槍對著老百姓說,你們不准拉他,他是暴徒,你們要是想拉他,我們就槍斃你們。老百姓只好縮回去了。

這時,南長街北口開過來救護車,救護車想要到長安街救人,戒嚴部隊不准過去。之後,有大夫下車說:「你不讓車過去,我們人過去,把受傷的人抬回來,可以吧?」但那也不行,不准大夫過去。張先玲感嘆說:「這種行為是很卑鄙的。兩國打仗,傷者也該救啊,共產黨都不讓救。」

於是,這幾位醫學生只好在現場幫王楠包紮。然後,他們準備將王楠還有另外兩個受傷的孩子抬走,因為他們還有體溫。來了一個上校軍官,有一些同情的樣子,但還是說不能抬走,只能就地搶救。他們幫王楠包紮以後,人工呼吸也沒用,到三點鐘,人就死亡了。他們又要求把遺體抬走:「我們把遺體抬出去送到醫院,家人可以找。」軍人仍然不准。這時,又來了一個年輕的少尉軍官,很凶狠地說:「你們馬上離開,不走就把你們抓起來。」這幾位醫學生只好離開。

離開前,這幾位醫學生拿到王楠口袋裡的證件,就在一張紙上寫下死亡年齡、身分、什麼時候中彈、什麼時候死亡、中彈部位在哪兒等,寫得很清楚,然後將這張紙放在孩子的口袋中。但後來護國寺中醫院的醫生再挖出屍體以後,王楠口袋裡沒有這個證明,說明埋屍體的戒嚴部隊或警察把證明拿走了。

在找王楠的過程中,張先玲瞭解到不少人家裡出了類似的事。後來,她將王楠的骨灰放在萬安公墓的骨灰堂,並且在走道的地方擺了一張很大的照片。她希望讓更多的人看到。果然,尤維潔看到了,她留了一張小紙條,說自己的丈夫也是六四遇難的,希望和張先玲聯繫。後來,張先玲、尤維潔、丁子霖三位難屬最先連結到一起。然後,又找到六四罹難者楊燕生的妻子黃金平。就這樣,天安門母親群體慢慢形成。在最初階段,張先玲和丁子霖在尋找難屬上出力最多。

孩子遇難後,張先玲從單位病休,直至1992年正式從單位退休。作為天安門母親核心成員,張先玲夫婦成為中共重點維穩對象。每到所謂「敏感日子」前夕,有三路人馬便出現在她家門口:一路是國保,一路是派出所,一路是社區。他們一般是兩人一組二十四小時值守,樓下有一個警員和一輛警車。她雖然出去是自由的,但警察的的車或人在後面寸步不離地跟著,有特殊情況如外國重要人物來訪,還強迫她坐警察的車出門,除司機外還有一人同行。警察禁止她去天安門等敏感的地方,也攔截前來訪問的外國記者。在她家門口值班的警方人員會仔細查驗來客的身分證。警察明確告知:「我們來你門前設崗,就是因為你見記者。如果你答應不見記者,我們就不設崗位。」張先玲說:「那我不可能答應你。我的底線就是任何時間、任何地點、任何媒體、任何人,他只要來採訪,我肯定接受,我說的就是六四的事。」警察就說:「那不行,那我們只好設崗。」

張先玲的丈夫王範地是一位音樂家,此前很少關心政治。身為六四難屬,仍處處被當局針對。2013年5月底,王範地受宋慶齡基金會邀請,到香港擔任一場琵琶比賽的專家顧問。他預計28日抵達香港,6月1日返回北京。張先玲則因為需要照顧患有心臟病的丈夫,而陪伴同行。兩人本來就沒有計畫出席香港舉行的悼念六四活動,卻遭到北京當局多番阻撓因而被迫取消行程。

張先玲當時告訴《蘋果日報》,中共曾力阻她陪伴丈夫來港,「大概一週前,警察來找我,說六四快到啦,你能不能不去香港,香港很緊張,很多人籌備活動」。張先玲說,丈夫有心臟病,身體不好,要有人照顧,「還未到六四,我們6月1日就回來啦,我去就是去照顧王老師的身體,你們不必如此恐慌」。但警方沒有接受她的解釋,強行阻止他們夫婦赴香港,還說即便他們到了機場,也會被攔下。王範地與張先玲對事件表示憤怒,「一個文化交流活動,完全沒任何政治色彩,人家精心準備這麼長時間,卻被粗暴取消」。

2017年12月8日,王範地去世。那時,張先玲精神、身體都很不好,警方卻仍然在門口設崗,強迫前來探望的友人出示身分證,使張先玲在精神和身體上都受到嚴重傷害。張先玲說,兒子冤案未雪,老伴去世的時候死不瞑目:「他非常遺憾,他走前跟我說,我的擔子就交給你了,以後你要保重好身體,爭取看到兒子昭雪那一天。」張先玲說,作為殺人凶手,政府現在還不承認,你還怎麼說你要社會和諧、要人們有幸福感呢?幸福感從何而來?這麼大一個殺人慘案,你都不敢面對,那誰還能相信你們呢?中國政府堅持不道歉不改變,這說明他們內心的怯懦和恐懼,就是一種殺人犯的心態:「哪個殺了人的人,心裡不害怕?但是作為一個執政黨,應該考慮到,這麼大的一個慘案你不承認,不等於不存在,只有把這個問題解決了,別人才能相信你。」

每年六四這一天,張先玲都會與多名親人骨灰放置在萬安公墓的難屬,到萬安公墓舉辦一場公祭,並發布一份聲明。張先玲表示:「六四是一個在全世界眾目睽睽之下國家犯的屠殺的刑事案件,因為是政府調動正規軍,荷槍實彈的用真槍實彈來殺害和平示威的學生和平民。這是國家犯罪。殺了人怎麼能夠這麼多年都不追查呢?」

天安門母親的第一個要求就是真相。什麼是真相?你殺人了沒有?為什麼要殺人?你殺了多少人?這就是真相。當局必須將真相說清楚。

其次,是賠償。天安門母親要求政府通過立法,來做出道歉、積極賠償。

第三,是追責。交通肇事還要追查責任。政府軍公開的開槍殺人,這麼大一個刑事案件,不可能遮掩過去。必須追究責任者的刑事責任。誰指示的、誰決定的、誰動用軍隊來殺老百姓。張先玲表示:「三十年來我們一直為這件事情抗議。要求政府與我們天安門母親群體對話。這是我們一貫的要求,我們主張和平的、理性的抗爭。我們主張在法律的道路上解決問題。」

張先玲有兩位地位顯赫的近親,他們對六四屠殺態度迥異,形成極為鮮明的對照。

一位近親是丁關根—曾任中共中央宣傳部部長、政治局委員、書記處書記,是所謂「副國級」的黨和國家領導人。丁關根靠陪同鄧小平打橋牌而在中共黨內平步青雲,擔任中宣部部長時,嚴厲控制傳媒,被民間人士譏諷為「盯緊」、「關緊」、「跟緊」。丁關根的妻子是張先玲的親妹妹。張先玲家有三姊妹,張先玲是老大,其中一個妹妹就是丁關根的妻子,還有一個妹妹在南方工作。據傳,王楠死訊傳出,丁關根眼中噙滿淚水,這個侄兒是他從小看著長大的。但時間一長,尤其是張先玲參與「天安門母親」,成為黨國眼中的「敵對分子」,丁關根夫婦的態度就發生了一百八十度的轉變,斷絕了與張先玲一家的來往。大家都住在北京,但形同陌路。可見,中共這個政黨完全是邪教,一旦加入中共,就泯滅人性、六親不認。

張先玲的另一位近親是其大表哥余英時。余英時在1993年9月7、8日的《中國時報》發表一篇題為〈一位母親的來信〉的長文,詳細披露了這段淵源:「在數以千計的天安門死難者之中竟包括了我自己的近親在內。我有一位至親,1945至1946年我曾在她家住過一年,那時她才上小學。我們重逢是在1978年的北京,她已是幾個孩子的母親了。1992年初她給我寫了一封信,託人轉寄,但這封信一直最近才交到我的手中。這是一個孩子的母親用血和淚寫成的關於天安門屠殺的一個鏡頭,任何註釋都是多餘的。四年以來,我讀了無數篇關於天安門屠殺的記載和評論,但這一切文字加起來也比不上這封短信給我的震動之大,哀痛之深。由母親親筆寫兒子在天安門被屠殺的經過,這是我所讀到的第一篇文字,也是迄今為止唯一的文字。信中還附了死者的一張照片和北京廣播電台轉播過的死者在高中一年級時所寫的一封公開信。從這封信中,我們知道死者生前和他的母親之間存在著一種非常慈愛而又互相瞭解的關係。他因此希望天下的父母也都能和子女成為朋友,這樣才能消弭代溝於無形。這明明是一個充滿著推己及人的愛心的好孩子,但這樣一個剛剛開始茁壯的幼苗卻活生生地為北京屠夫扼殺了。他中彈倒下去的時候竟『不准搶救』,我想不出世界上還有什麼野蠻的政權能做出這樣傷天害理的事。他死的時候只有十九歲吧。⋯⋯照片上的他笑得很甜,透著清秀、聰慧和溫厚。難道這樣一個可愛的孩子竟是中共宣傳中所說的『挑起反革命動亂的暴徒』嗎?⋯⋯天安門前已乾的血和我的體內尚在流動的血竟有一部分是同源的。這個十九歲的高中生為了『伸張正義』,為了『記錄下歷史的真實鏡頭』,獻出了他的寶貴生命。這將是我此生永不能忘懷的一個悲痛記憶。我不可能而且也不配對大陸的民主運動作出任何直接的貢獻,但是為了不能愧對這個孩子,為了不能讓這個孩子的血白流,至少,我必須『記錄下歷史的真實鏡頭』。這個孩子只是數以千計的天安門前被屠殺中的一個,不用說,其他的許多死者也必然同樣會留下無數的記憶—在他們的親人和朋友的心裡,甚至在更多的不相識者的心裡。世界上沒有比記憶更偉大的力量,這個力量便是大陸民主運動的最後保證。」

余英時去世後,張先玲於2021年11月10日寫了一篇名為〈在北京包餃子的期望—憶英時表哥二、三事〉的悼念文章,談到1940年代中期與「面黃體瘦」表哥的交往,再次見面已是1978年,「表哥到北京之後,我和母親帶著兩個孩子王楊、王楠去北京飯店與他見面」。然後就是六四屠殺發生,余英時奮筆疾書,寫下〈一位母親的來信〉一文,披露孩子遇難的事實,譴責中共的暴行。「對於我參與『天安門母親』群體的事,他十分理解,並囑咐我注意安全。1990年代後期,他曾將一筆稿費捐贈給群體中困難的老人。」最後一次見面是在華府,2000年11月,張先玲隨王範地到美國參加一個藝術活動,兩對夫婦得以在華府會面,「他們對王楠遇難表達了深切的關心和哀悼,對六四屠殺十分憤概。表哥說:『六四慘案不解決,我不會去大陸!』」他們還相約,如果中國民主化了,「到那時請他們來北京包餃子」。可惜,他們未能在北京重逢。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價