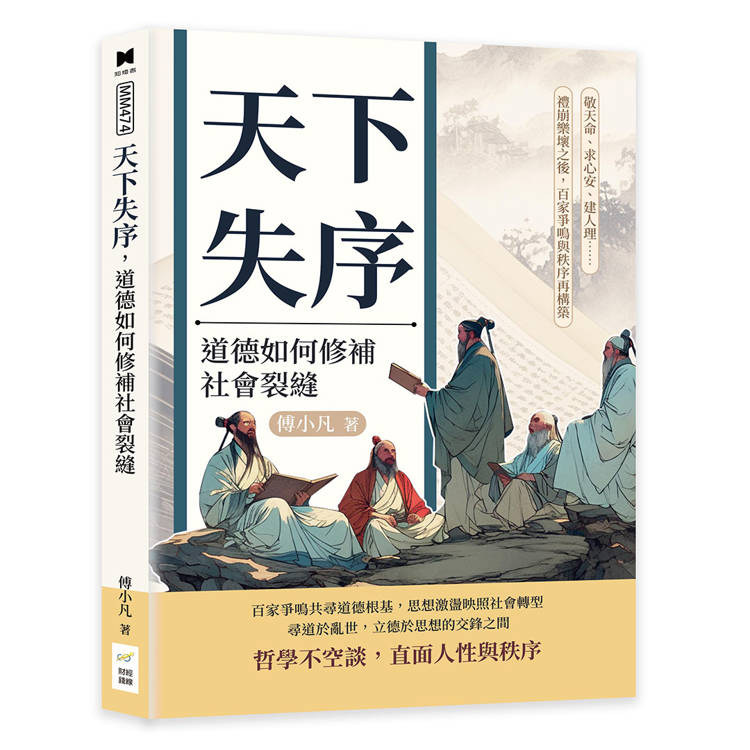

天下失序,道德如何修補社會裂縫:敬天命、求心安、建人理……禮崩樂壞之後,百家爭鳴與秩序再構築

活動訊息

內容簡介

百家爭鳴共尋道德根基,思想激盪映照社會轉型

尋道於亂世,立德於思想的交鋒之間

哲學不空談,直面人性與秩序

⚑ 天命與性善的道德根基

孔子強調敬天命、守禮制,並從親情與羞恥心中尋求內在的道德依據,主張道德是對天命的回應,也是人心安頓之道。孟子進一步提出「性善論」,以「四端」與「良知良能」奠定道德行為的主體基礎,強調人內心的誠意與理想追求可與天道契合。

⚑ 順應自然,追求心靈自由

道家以「自然無為」為理想,對現實社會道德秩序提出根本性的質疑。老子主張順應天道,以清靜無為作為個體與統治者的修為標準,強調貴生保命與少私寡欲,提出政治應無為而治,以達成社會自然和諧。莊子則更進一步,否定現有道德規範的正當性,提倡「無用之用」、超越生死與社會功利,以自由與精神愉悅作為終極追求。

⚑ 兼愛互利的社會倫理

墨子在動盪時代中提出「兼相愛、交相利」的道德理想,主張以天志、鬼神與人民意志三重權威作為倫理規範的正當性依據。他認為道德行為的動因可來自信仰天意、懼怕鬼神懲罰,或是出於功利性互利。墨家注重道德的實用性與社會效果,強調制定統一標準來維護社會秩序,並透過賞善罰惡鼓勵道德行為。

⚑ 法治與權力的道德否定

法家則從現實政治出發,主張嚴刑峻法、重視制度與權威,對道德本身持懷疑態度。韓非子等人強調人性本私利,必須以法制與權力來制衡。秦朝的統一便是法家思想的實踐,但由於缺乏道德哲學的補充,最終導致制度僵化、政權速亡。

⚑ 從戰爭正義到倫理實踐

兵家以戰爭為現實手段,但同時建立在正義與道德基礎之上。兵家講求賞罰分明、上下有節,重視將軍忠誠與士兵勇敢,實際上形成一套軍事道德規範。戰爭作為社會秩序重建的一環,兵家思想在春秋戰國的歷史語境中,扮演推動政權更替與社會轉型的重要角色,對後來中央集權的建立亦有深遠影響。

⚑ 歷史思辨與思想整合

本書透過分析五大思想流派,揭示先秦至漢代中國社會由奴隸制向封建制過渡時期的道德哲學思維,並指出漢代道統整合的歷史意義。它不僅是思想史的研究,更是對「道德為何可能」的系統追問,具有深刻的理論價值與現實啟示。

本書特色:本書以「道德何以可能」為核心問題,深度剖析中國從先秦到西漢社會轉型期間各家思想的道德哲學基礎。透過儒、道、墨、法等諸子百家思想,探討道德規範的建構條件、主體接受機制與社會功能,並論證漢代儒家系統如何融合百家觀點,成為中國封建社會的主流思想,是理解中國古代道德與制度演化的重要著作。

尋道於亂世,立德於思想的交鋒之間

哲學不空談,直面人性與秩序

⚑ 天命與性善的道德根基

孔子強調敬天命、守禮制,並從親情與羞恥心中尋求內在的道德依據,主張道德是對天命的回應,也是人心安頓之道。孟子進一步提出「性善論」,以「四端」與「良知良能」奠定道德行為的主體基礎,強調人內心的誠意與理想追求可與天道契合。

⚑ 順應自然,追求心靈自由

道家以「自然無為」為理想,對現實社會道德秩序提出根本性的質疑。老子主張順應天道,以清靜無為作為個體與統治者的修為標準,強調貴生保命與少私寡欲,提出政治應無為而治,以達成社會自然和諧。莊子則更進一步,否定現有道德規範的正當性,提倡「無用之用」、超越生死與社會功利,以自由與精神愉悅作為終極追求。

⚑ 兼愛互利的社會倫理

墨子在動盪時代中提出「兼相愛、交相利」的道德理想,主張以天志、鬼神與人民意志三重權威作為倫理規範的正當性依據。他認為道德行為的動因可來自信仰天意、懼怕鬼神懲罰,或是出於功利性互利。墨家注重道德的實用性與社會效果,強調制定統一標準來維護社會秩序,並透過賞善罰惡鼓勵道德行為。

⚑ 法治與權力的道德否定

法家則從現實政治出發,主張嚴刑峻法、重視制度與權威,對道德本身持懷疑態度。韓非子等人強調人性本私利,必須以法制與權力來制衡。秦朝的統一便是法家思想的實踐,但由於缺乏道德哲學的補充,最終導致制度僵化、政權速亡。

⚑ 從戰爭正義到倫理實踐

兵家以戰爭為現實手段,但同時建立在正義與道德基礎之上。兵家講求賞罰分明、上下有節,重視將軍忠誠與士兵勇敢,實際上形成一套軍事道德規範。戰爭作為社會秩序重建的一環,兵家思想在春秋戰國的歷史語境中,扮演推動政權更替與社會轉型的重要角色,對後來中央集權的建立亦有深遠影響。

⚑ 歷史思辨與思想整合

本書透過分析五大思想流派,揭示先秦至漢代中國社會由奴隸制向封建制過渡時期的道德哲學思維,並指出漢代道統整合的歷史意義。它不僅是思想史的研究,更是對「道德為何可能」的系統追問,具有深刻的理論價值與現實啟示。

本書特色:本書以「道德何以可能」為核心問題,深度剖析中國從先秦到西漢社會轉型期間各家思想的道德哲學基礎。透過儒、道、墨、法等諸子百家思想,探討道德規範的建構條件、主體接受機制與社會功能,並論證漢代儒家系統如何融合百家觀點,成為中國封建社會的主流思想,是理解中國古代道德與制度演化的重要著作。

目錄

序言

儒家:善的可能,天的權威

道家:追求自由,順應自然

墨家:兼愛互利,天鬼人意

法家:賞罰可行,趨吉避凶

兵家:勵眾勝敵,戰必以義

《易傳》:厚德載物,自強不息

《呂氏春秋》:民欲可用,自然權威

《春秋繁露》:相容統一,多元綜合

儒家:善的可能,天的權威

道家:追求自由,順應自然

墨家:兼愛互利,天鬼人意

法家:賞罰可行,趨吉避凶

兵家:勵眾勝敵,戰必以義

《易傳》:厚德載物,自強不息

《呂氏春秋》:民欲可用,自然權威

《春秋繁露》:相容統一,多元綜合

試閱

儒家:善的可能,天的權威

在古代中國逐漸邁向封建制的轉型時期,面對春秋以降「禮崩樂壞」的局面,對於將來新的社會形態究竟為何的爭論之中,儒家顯然是觀點鮮明、影響巨大的一個派別。其中以孔子、孟子和荀子為代表。他們三人經歷了從戰國初期到末期、共一百多年的時間,觀點自然有很大的變化。從「道德何以可能」這個角度,探討他們三人的道德哲學,其相同或相似之處在於:一方面強調外在權威對人的心靈與行為的約束,另一方面又尋找內心的先天依據和情感基礎。然而,他們之間的不同也十分鮮明:孔子主張外敬天命,內求心安,甚至也訴諸人們貴生保命的欲求;孟子則更注重主體的自覺和自願,尋找先天的「善端」與「良知良能」作為道德的出發點,以人的理想追求和人生價值的實現為道德的歸宿;荀子則吸納了法家的思想,使其思想出現理想與現實之間的巨大矛盾,他的「道德何以可能」問題的解決,則主要取決於這一項矛盾的最終解答,人性雖然惡,但法與道德教化卻可以使人向善,最終實現「性偽合而天下治」的理想。

一 孔子:外敬天命,內求心安

作為儒家思想創始人的孔子,雖然沒有以「道德何以可能」這樣的方式提出問題,但對這一類問題的確有著深入的思考和回答。整體而言,孔子從兩個角度切入此問題,或者說孔子心目中道德的依據有兩類。一是上天的權威,二是先天的人性。

(一) 上天權威

「天」在孔子心目中是至高無上的,雖然這個「天」既不是宗教意義的神靈,也不是普遍本質意義的哲學本體,但是它具有最高標準、理想原則和最高規範等含義。在孔子的道德哲學中,道德的標準在天,自我的證明也在天。它是安頓心靈的理想原則,也是確立倫理規範的根本依據。在孔子看來,周王朝的禮儀制度是穩定和諧的社會秩序的典範,所以它是天意的展現。要維護周王朝大一統的禮制,首先必須具有對權威的敬畏感,這是確立倫理規範的基本前提。所以孔子才會說君子有三畏:「畏天命,畏大人,畏聖人之言」 。人們的心中有敬畏感,天意與理想原則的權威性才是有效的。

人們為什麼會對天有敬畏感呢?孔子說:「唯天為大,唯堯則之。」天首先是最高原則的根據,是人類社會規範必須效法的對象。所以,堯帝以天為標準,治理人類社會,只有效法天,人才能有效地管理社會。這個天究竟是什麼?「蕩蕩乎,民無能名焉」。一般人無法用語言來描繪和形容它,這種無以言表的無形存在,是形成對其敬畏的外在條件。然而,這種無形的存在,卻有著巨大的功能和力量:「巍巍乎,其有成功也」。人們不僅能夠看到它的功能和作用,而且它還是美的存在:「煥乎,其有文章」 。所以,順應這樣的天,自然會為人類帶來豐厚的功利價值。

天不僅可以帶給人功利價值,而且還能因人對天的敬畏態度,給予人保佑。這是人們服從上天權威性的重要理由。比如,據《論語》記載:

子畏於匡。曰:「文王既沒,文不在茲乎?天之將喪斯文也,後死者不得與於斯文也;天之未喪斯文也,匡人其如予何? 」

孔子認為自周文王之後,他是文化的繼承和發揚者,這種使命自然是稟承天意的,天意如果不願喪失文化的傳承,就不會容許任何人傷害孔子。天意既然有如此大的力量,人們自然會選擇對天之權威的服從。孔子對天的力量的信仰,是他的精神支柱,使他在人生道路的困苦階段,可以坦然面對。

正是由於深信自己的言行與天意的一致性,所以他才會說:「不怨天,不尤人。下學而上達。知我者其天乎!」 孔子知道自己稟承天意而行事,所以無論順境還是逆境,無論成功與失敗,無論是否能有機會在世間實現自己的理想與抱負,都是天命所在,所以他不怨天。不怨天的人,自然也不會尤人,因為自己的命運是天的意志,常人又如何能左右得了!他以天為自己的心靈力量的泉源,他也真誠地相信天理解他,否則稟承天意便無從談起。

在孔子看來,天並非保佑所有的人,天之所以選中他,正是由於他在人間好學而為仁,是因為他自己的道德行為和為道而獻身的個人努力。或者說,他選擇了對天道的信仰與對天道的宣揚,所以天便護佑他。天會護佑有道德的人,那麼不講道德的人,天自然會拋棄或討厭他,正是基於這種信念,所以孔子才會常常指天為誓,以證明自己的清白。比如孔子會見南子的故事。南子是一個名聲不好的女人,她慕孔子之名而邀請孔子相見,孔子並沒有因為她不好的名聲而拒絕邀請。孔子的學生,性格爽直的子路為此而不高興,並且以為孔子居然也會對這種女人感興趣。孔子知道子路誤會了,所以指天發誓:「予所否者,天厭之!天厭之!」

有一次孔子生病,他的學生為他焚香禱告。孔子不以為然地說:「丘之禱久矣。」 他所謂的「禱」當然不是徒具形式的焚香和事到臨頭的禱告,而是稟承天意,選擇了與天道一致的道德生活和追求仁的理想。也正是在這個意義上,他說:「獲罪於天,無所禱也。」 當然,孔子也有對天意不滿的時候,因為他最喜歡的得意門生顏淵不幸英年早逝,痛失愛徒的悲哀所致,孔子不禁仰天長嘆:「噫!天喪予!天喪予!」 悲哀中也透露出對不可抗拒的天意的些許無奈。

在古代中國逐漸邁向封建制的轉型時期,面對春秋以降「禮崩樂壞」的局面,對於將來新的社會形態究竟為何的爭論之中,儒家顯然是觀點鮮明、影響巨大的一個派別。其中以孔子、孟子和荀子為代表。他們三人經歷了從戰國初期到末期、共一百多年的時間,觀點自然有很大的變化。從「道德何以可能」這個角度,探討他們三人的道德哲學,其相同或相似之處在於:一方面強調外在權威對人的心靈與行為的約束,另一方面又尋找內心的先天依據和情感基礎。然而,他們之間的不同也十分鮮明:孔子主張外敬天命,內求心安,甚至也訴諸人們貴生保命的欲求;孟子則更注重主體的自覺和自願,尋找先天的「善端」與「良知良能」作為道德的出發點,以人的理想追求和人生價值的實現為道德的歸宿;荀子則吸納了法家的思想,使其思想出現理想與現實之間的巨大矛盾,他的「道德何以可能」問題的解決,則主要取決於這一項矛盾的最終解答,人性雖然惡,但法與道德教化卻可以使人向善,最終實現「性偽合而天下治」的理想。

一 孔子:外敬天命,內求心安

作為儒家思想創始人的孔子,雖然沒有以「道德何以可能」這樣的方式提出問題,但對這一類問題的確有著深入的思考和回答。整體而言,孔子從兩個角度切入此問題,或者說孔子心目中道德的依據有兩類。一是上天的權威,二是先天的人性。

(一) 上天權威

「天」在孔子心目中是至高無上的,雖然這個「天」既不是宗教意義的神靈,也不是普遍本質意義的哲學本體,但是它具有最高標準、理想原則和最高規範等含義。在孔子的道德哲學中,道德的標準在天,自我的證明也在天。它是安頓心靈的理想原則,也是確立倫理規範的根本依據。在孔子看來,周王朝的禮儀制度是穩定和諧的社會秩序的典範,所以它是天意的展現。要維護周王朝大一統的禮制,首先必須具有對權威的敬畏感,這是確立倫理規範的基本前提。所以孔子才會說君子有三畏:「畏天命,畏大人,畏聖人之言」 。人們的心中有敬畏感,天意與理想原則的權威性才是有效的。

人們為什麼會對天有敬畏感呢?孔子說:「唯天為大,唯堯則之。」天首先是最高原則的根據,是人類社會規範必須效法的對象。所以,堯帝以天為標準,治理人類社會,只有效法天,人才能有效地管理社會。這個天究竟是什麼?「蕩蕩乎,民無能名焉」。一般人無法用語言來描繪和形容它,這種無以言表的無形存在,是形成對其敬畏的外在條件。然而,這種無形的存在,卻有著巨大的功能和力量:「巍巍乎,其有成功也」。人們不僅能夠看到它的功能和作用,而且它還是美的存在:「煥乎,其有文章」 。所以,順應這樣的天,自然會為人類帶來豐厚的功利價值。

天不僅可以帶給人功利價值,而且還能因人對天的敬畏態度,給予人保佑。這是人們服從上天權威性的重要理由。比如,據《論語》記載:

子畏於匡。曰:「文王既沒,文不在茲乎?天之將喪斯文也,後死者不得與於斯文也;天之未喪斯文也,匡人其如予何? 」

孔子認為自周文王之後,他是文化的繼承和發揚者,這種使命自然是稟承天意的,天意如果不願喪失文化的傳承,就不會容許任何人傷害孔子。天意既然有如此大的力量,人們自然會選擇對天之權威的服從。孔子對天的力量的信仰,是他的精神支柱,使他在人生道路的困苦階段,可以坦然面對。

正是由於深信自己的言行與天意的一致性,所以他才會說:「不怨天,不尤人。下學而上達。知我者其天乎!」 孔子知道自己稟承天意而行事,所以無論順境還是逆境,無論成功與失敗,無論是否能有機會在世間實現自己的理想與抱負,都是天命所在,所以他不怨天。不怨天的人,自然也不會尤人,因為自己的命運是天的意志,常人又如何能左右得了!他以天為自己的心靈力量的泉源,他也真誠地相信天理解他,否則稟承天意便無從談起。

在孔子看來,天並非保佑所有的人,天之所以選中他,正是由於他在人間好學而為仁,是因為他自己的道德行為和為道而獻身的個人努力。或者說,他選擇了對天道的信仰與對天道的宣揚,所以天便護佑他。天會護佑有道德的人,那麼不講道德的人,天自然會拋棄或討厭他,正是基於這種信念,所以孔子才會常常指天為誓,以證明自己的清白。比如孔子會見南子的故事。南子是一個名聲不好的女人,她慕孔子之名而邀請孔子相見,孔子並沒有因為她不好的名聲而拒絕邀請。孔子的學生,性格爽直的子路為此而不高興,並且以為孔子居然也會對這種女人感興趣。孔子知道子路誤會了,所以指天發誓:「予所否者,天厭之!天厭之!」

有一次孔子生病,他的學生為他焚香禱告。孔子不以為然地說:「丘之禱久矣。」 他所謂的「禱」當然不是徒具形式的焚香和事到臨頭的禱告,而是稟承天意,選擇了與天道一致的道德生活和追求仁的理想。也正是在這個意義上,他說:「獲罪於天,無所禱也。」 當然,孔子也有對天意不滿的時候,因為他最喜歡的得意門生顏淵不幸英年早逝,痛失愛徒的悲哀所致,孔子不禁仰天長嘆:「噫!天喪予!天喪予!」 悲哀中也透露出對不可抗拒的天意的些許無奈。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價