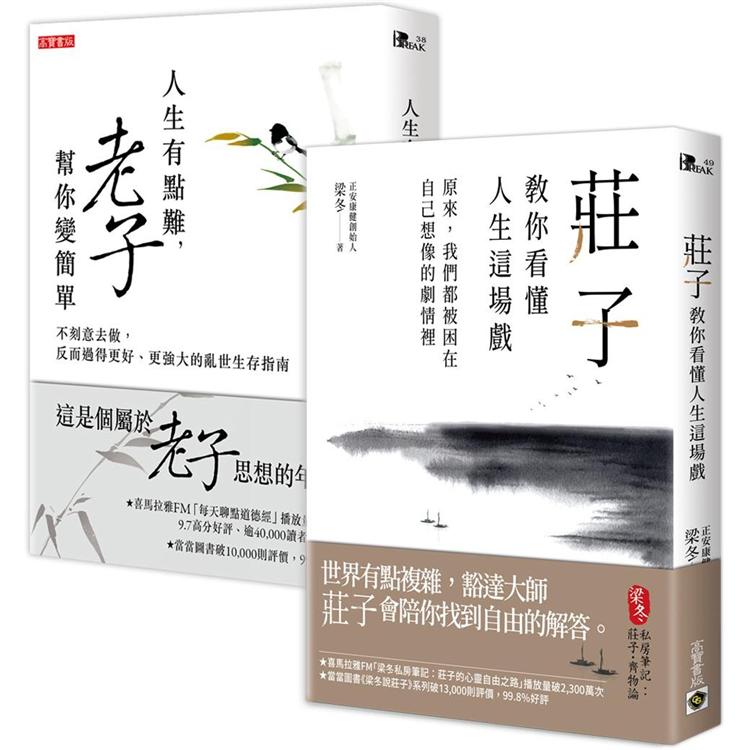

人生的難,老莊幫你變簡單(套書)

世界越亂,越需要讀老莊活動訊息

內容簡介

《人生有點難,老子幫你變簡單》

★甫上市即登上各大排行榜、銷量破10,000冊!

★喜馬拉雅FM「每天聊點道德經」播放量破1.6億、9.7高分好評、逾60,000讀者熱烈推薦,人人看得懂、用得上、最好讀的《道德經》解讀本!

每天都很厭世,覺得人生好難?很努力卻諸事不順,搞得心好累?總是太在意別人,活得好有壓力?

生活在鼓勵人們「不停追求」的世界,我們都在不知不覺中被外在環境左右,忘了傾聽自己的內心,於是開始捨不得、放不下、想不通,接著感到情緒低落、內心不安、憤怒不已,有時連健康都出了問題。

其實,你所經歷的煩惱,兩千年前的古人也一樣煩!

而活得更從容、更自在、更強大的答案,就在不敗經典《道德經》裡。

為了讓更多人認識《道德經》,羅大倫博士從修養身心的角度出發,用最貼近你我生活的故事,逐句逐字解讀,幫助我們了解老子的智慧,解決各種人生的疑難雜症,讓人生如有神助,越來越順遂。

◎覺得自己是魯蛇時,老子提醒你:

人生就是在「有」和「無」之間尋找平衡,沒有經過沉澱,就不可能知道生命有多精彩,不需要因為暫時處在不好的狀態就感到焦慮。

◎太在意別人的想法時,老子告訴你:

好壞、美醜、胖瘦的標準都是相對的,今天的批評也許是明天的誇獎,不需要比較與糾結,坦然生活就對了。

◎碰到挫折、失敗時,老子鼓勵你:

逆境往往是成長的養分,若能跳出來換位思考,學習擁抱不美好,你將會不斷成長,事情也會慢慢變好。

◎在人生的十字路口,選擇障礙發作時,老子教你:

保持安靜的狀態,仔細觀察、客觀分析,才能做出正確的選擇,發現最適合自己的機遇。

世界越快,越要跟隨老子,學會卸下包袱,放慢腳步,照著自己的步調,活出真正想要的生活。

古今中外讚譽

《道德經》像一個永不枯竭的井泉,滿載寶藏。── 尼采

老子的雋語,像粉碎的寶石,不需裝飾便可閃耀。──林語堂

行商數十載,唯獨《道德經》不曾離身。──馬雲

老子的著作,尤其是《道德經》,最受世人崇仰。── 黑格爾

《莊子教你看懂人生這場戲》

★喜馬拉雅FM「梁冬私房筆記:莊子的心靈自由之路」播放量破2,300萬次

★當當圖書《梁冬說莊子》系列破13,000則評價,99.8%好評

世界有點複雜,豁達大師莊子會陪你找到自由的解答。

面對做不完的工作、趕不上的進度,你是否很爆炸,好想喊「我受夠了」?

碰到愛批評、愛爭論、愛比較的人,你是否很崩潰,好想說「小人退散」?

不斷與機會和成功擦身而過,你是否感到沮喪,好想問「是我不夠好嗎」?

人生中會遇到的各種想不通、放不下、過不去,

莊子早就透過一幕又一幕的超現實短劇告訴你怎麼做了。

►被情緒綁架時,請提醒自己──

所有情緒反應,都只是出於內心預設立場的習慣而已;不如深呼吸一口氣,換個角度看事情,或許反而能看見轉機。

►碰到用嘴巴刷存在感的人時,請記得──

對方除了證明你是錯的而他是對的以外,什麼也證明不了。請盡快遠離這種人,否則你一定會充滿挫折感。

►事情不如預期時,請告訴自己──

任何事物的好壞對錯都不是永遠的,此刻看似不好的結果,未來也可能變成好結果;不妨盡情享受過程中的風景。

在《齊物論》的世界裡,所有事物都是同一個生命體,

而我們的所見所聞,只是不同攝影機拍到的各種角度而已。

世界越亂,越需要讀莊子,

練習不隨波逐流,從今天起好好過生活。

目錄

序/導讀

《人生有點難,老子幫你變簡單》作者序

一個中醫學者,為什麼要講《道德經》

《道德經》是中國最偉大的經典之一,它參與塑造了中國人的性格,它的影響遍及全球。在看歐洲哲學家的著作時,你會發現他們少有不提及《道德經》的。

可是,我作為一個中醫學者,為什麼要講《道德經》呢?

最主要的原因,就是我發現現代人身體的疾病,多數來自於心靈的失調,比如各種「看不開」、「想不通」、「放不下」……這些不良情緒會導致身體鬱結,氣血流動紊亂,最終使身體出現各種問題。此時,單獨使用藥物調整身體的效果不佳。這些問題在現代醫學中叫身心疾病,現在世界醫學界公認這是我們健康的大敵。可是,到底該怎麼解開我們心靈的鬱結呢?我曾經做過很多探索,最終發現在我們古老的哲學思想中,有太多寶貴的智慧可以指導我們的人生,讓我們進入更好的精神狀態。而在這裡面最令我受益良多的,就是偉大的《道德經》了。

因此,我用了一年半的時間,每天免費為大家講解一小段《道德經》,在我的公眾號「大倫書院」和喜馬拉雅FM播出,結果受到了廣大的歡迎。我的公眾號連載播出《道德經》講解時,每天會有一萬多人收聽,現在喜馬拉雅FM的總播放量也已達五千多萬次(編注:目前已破一億次)。最讓人開心的是,很多網友反應聽完我的講解以後,他們心中不再糾結,原本看不開的,現在都能看開了;身體上的疾病,居然也都逐漸消失了!

這樣的留言越來越多,令我非常開心。這說明身心疾病從身體和心靈兩個方面下手是正確的。

因為我一直在一些商學院講授中國傳統文化,因此會把《道德經》的思想和管理工作結合起來分享給大家。在每一句的解讀中,我都力圖從身體健康和工作事業兩個角度來分析。

在和大家分享《道德經》的過程中,我對老子的思想進行了重新解讀,其中最主要的觀點是,老子並不是消極避世思想的代表人物,他恰恰是在告訴我們,如何用「出世」的狀態,做好「入世」的事;如何放下包袱,輕裝前進,進而把事情做得更好。老子《道德經》的出發點是講管理法則,講領導者如何真正帶領團隊走向成功與幸福。其實,這個法則是世間通用的,我們可以用它來生活,也可以用來養生。

需要說明的是,我對於《道德經》的講解可能和一些常規的講法有所不同。但是沒有關係,無論哪種講解,只要能啟發人心就是有用的。就像一座大山,從不同的角度看,一定會有不同的觀感,而這也正是大山的偉大之處吧。

最後,我要認真感謝出版同仁給我的巨大幫助,以及在我講解的過程中一直支持、鼓勵我的聽眾朋友!

「大道至簡」,希望我們都能在《道德經》思想的啟發下,走向幸福人生。

《莊子教你看懂人生這場戲》序

入戲要深,出戲要快

*好事和壞事是同時存在的

我覺得,莊子就是一位達觀的、不講究絕對對錯的人。什麼是達觀呢?莊子告訴我們,一件事情的正面和反面加在一起才是全面,悲觀和樂觀加在一起才是達觀,悲觀的時候應該樂觀,樂觀的時候應該悲觀。

怎麼判斷一個人是悲觀的還是樂觀的呢?悲觀的人是他在眼前生存環境很好的時候也戰戰兢兢、如履薄冰;樂觀的人在很慘的時候不管是蟄伏還是低頭,總是充滿生機,頑強不息。巴菲特說,別人貪婪的時候我恐懼,別人恐懼的時候我貪婪。其實說的就是這個意思。

也就是說,世間一切雖然充滿不定的變數,但自在源於無常,無常才是常態,無智才是智。

我現在越來越覺得莊子是道家裡的孔子,你看他幾乎在每一篇裡都拿孔子來講,事實上幫我們還原了一個真正的孔子。起碼在莊子的視角裡,孔子是一位更達觀、更不糾結的人,而且孔子對於人世間的種種人性,是很瞭解的,而且很洞察。對於人性,他並不那麼悲觀,而且樂知天命。

從某種程度上來說,莊子做到了孔子後來想明白的事情,而孔子做了很多莊子暗暗想做但又沒去做的事。對於這一點,我以前不瞭解,讀《莊子》讀多了以後才發現其實莊子是很愛孔子的。錢穆先生也這麼認為,他認為基本上來說莊子是道家學派裡的儒家,儒家學派裡的道家;而愛新覺羅.毓鋆老師在解讀莊子的時候更是用《大學》和《中庸》的精神來作注解。

在某種程度上,莊子的內心隱隱存在著對做事情的一番羡慕,只不過由於外界的原因導致他最後悟出了一種道,收穫了一種超越世間的達觀。

《齊物論》本質上講的就是「道可,道非,常道」這六個字。

具體體現在我們生活中是什麼樣子呢?我的一位朋友,年輕的時候離了婚,後來一個人把孩子養大,她女兒告訴我,媽媽常說離婚是自己人生中做的唯一正確的事情——好和壞真的要看站在什麼層面上講,有些時候她在跟別人討論作為一個單身媽媽的經歷時,那些閨密、女同伴,或者剛剛認識的女士都會報以某種同情,好像她很慘。但是當她分享完自己的日常生活以後,居然絕大部分女人都悄悄跟她說,「其實我覺得你真讓人羡慕」。

所以,我們很多時候都很難理解好事和壞事之間其實是一個轉換,轉換的本質就是時間和角度。同樣一件事情,或者是任何一件事情,換個時間、換個角度看,它都呈現出我們在世間看到的價值判斷的另一面可能性。

我還有一位老朋友,他是很驕傲的人,九十年代上過富比士富豪榜,是到現在為止為數不多的沒進去、沒下去、沒上去、沒出去,而且電話號碼還沒換的人。那些進去的、下去的、上去的、出去的人,當年也是非常令我們羡慕的人物。所以我們又怎麼知道這些進去、下去、出去的結局不是從某人成為富豪榜榜單裡的人物那個時候開始的呢?

所以,任何一件事情,你反過來看它,都會讓你產生截然相反的感覺,就好比快樂和悲傷的情緒。我們以前總是說,好事隱藏在壞事的裡面,壞事隱藏在好事的裡面,這其實還是站在好事的角度看壞事,站在壞事的角度看好事,全然沒有瞭解好事和壞事是同時存在的。

我們常常由於自己視野的狹隘,很容易把注意力聚焦在一件事情的好或者壞上面,這其實是人類進化或者人類演化的一個結果。

當我們迅速地對一個人進行好壞分析的時候,就不至於讓我們總是處在一種無所適從的狀況。就像我們很小的時候就培養出一種看電影的習慣——先不看劇情,也不看裡面的矛盾,只看這是好人還是壞人(我們常常問媽媽這個人是好人還是壞人)。我們不知道這是如何形成的,可能是人類的一種自我保護機制。

簡單地把事情分成好事壞事,把人分成好人壞人,有助於我們判斷,令我們可以趨利避害。但其實,壞人也有很多好朋友,好人也幹了很多齷齪事——起碼想了很多齷齪事,他只是沒有膽量、沒有機會、沒有因緣做壞事而已。

*如何判斷一件事情的好壞呢?

我們對好壞怎麼判斷呢?一言以蔽之,我們都是世界的一面鏡子,這個世界本身就是一體的。我們就像全息照片一樣,每一個人經歷的每一件事情、每一個狀況,都是借由時間和空間的投射,而呈現出來的我們內心價值觀的判斷的物件,並擁有了非常大的偶然性和片面性。

當我們能夠站在一個全息的十方維度來看事情(十方就是上下、前後、左右、過去、未來、生死,生死也可以用陰陽來取代),你就建立起了一種全息視角。

全息視角是我們大部分人所缺乏的一種視角,因為人的眼睛長在鼻子上面,是平著長的,大部分人只能看180°的範圍;而馬的眼睛因為是長在兩側的,所以它就可以看到更寬廣的世界;蒼蠅就更厲害了,它是複眼,幾乎能看到360°範圍內的物體。

再比如,假設我們的眼睛能同時看二十五個攝影機拍攝的影像,有的攝影機在身體裡面,有的攝影機在身體外面,有的攝影機在身體上面,有的攝影機在身體下面,有的攝影機在下一個街角,有的攝影機在你的未來,還有的攝影機在你的過去……,同時聚集在你面前的螢幕上,你會看到什麼?這仿佛是大廈保全的視角,當大廈保全看見一個人走進來的時候,他在不同的顯示器裡面看見這個人的屁股,看見這個人的禿頭,看見這個人的腳,看見這個人上二樓,看見這個人拐進了隔壁張阿姨的家……

如果我們能夠像保全一樣看見世界,問世界問題:你是誰?你從哪裡來?你到哪裡去?我們就能夠從過去、未來、正面、反面、上面、下面,全然地看到一個人的立體圖像。這時候,就會產生一種對全然不好不壞的同情。一切盡在不好不壞的淡定中,它不會太好,也不會太壞,如是這般,就是分解成為每一幀每一幀的畫面。

在看過這些不同維度之後,你會產生一種「全然感」,這種全然感會幫助我們產生了了分明、如如不動的情緒反應。如果你不站在過去、未來,不站在裡面、外面,不站在宏觀的、全然的視角看問題,就會一驚一乍,一會兒覺得高興,一會兒覺得興奮,一會兒覺得無聊,一會兒又覺得有懸念……。但是如果你能夠有機會全方位地把一件事看完,就會產生一種不說話的沉默感,因為你知道故事的劇情會反轉、反轉、反轉……

我們從另外一個角度來看,如果一尊泥菩薩的眼睛已經被裝上了攝影機,耳朵也被裝上了監聽器,而且每一個來跪拜菩薩的人走出去以後都被沿街的攝影機拍下其故事,這些故事全部彙集到「雲端」,被中央處理器處理。比如,有人希望兒子成績能考好,有人希望貪污腐敗不要被抓到,有人希望自己趕緊離婚,還可能有人希望自己不離婚等等;同時,又能知道這些希望的背後有著什麼真實目的。

也就是說,如果你作為一個人工智慧,一個集合了大資料的菩薩,你看到了所有人的訴求,你會怎麼辦?

如果你看了一千年,你會發現原來所有人祈求的事情歸攏起來就二十種,你會怎麼辦?

如果你看到這些人後來各自的人生結局,有些人放了一百塊錢,結果沒有達成他的目的,就在心裡暗暗地說「這菩薩一點都不靈」;還有些人想著先給一些訂金,等事成之後再多給一些……。如果這些念頭也通過一種無線Wi-Fi的方式上傳到「雲端」,被菩薩接收到,你覺得他會怎麼樣,會怨恨這個人嗎?

如果一百個人裡面有九十多個都是類似的想法,那菩薩會怎麼樣?他最後一定只會做一件事情,就是對他們感到無奈,並覺得很無聊。

菩薩知道這些人其實只不過是未開悟的,還活在自己糾結的世界裡面的普通人,他心懷慈悲地想要讓這些普通人站在一個更宏觀的角度,希望他們不要被自己短時間的訴求所綁架。同時,對於菩薩這樣一個與宇宙「連接」的「終端接收器」來說,看到的不僅是人,也許他還能聽到蟲子,甚至是一個蒲團的聲音(你怎麼知道一個蒲團沒有意識?你怎麼知道一根房梁沒有意識?你怎麼知道一盞燈沒有意識?如果它們都擁有了人工智慧,並且已經聯網,產生一種所謂的「意識」以後,它們都會有自己的語言),他把這些都彙聚起來的時候,就會感受到「諸漏皆苦」——人生的一切歡喜和痛苦背後都是無常的苦——每個人來祈求都是因為他苦,一個特別開心的人是不會來祈求的。

菩薩感受到了每個人在時間、空間,以及周遭關係連接的集合產生的集群效應,他感受到了無聊、無奈,然後保持沉默。最後,他對於世間的無常充滿了整體的、全然的瞭解、洞察和接受。

*我們的傲慢就來自於偏見

如果我們能夠理解資訊被全部採集之後在雲端進行大資料處理的這個過程,就像看了無數個顯示幕的大廈保安,會產生什麼感覺?那肯定是最接近佛性的人,因為他看到了人間所有的夢想、所有的貪婪、所有的愚蠢、所有的悲傷、所有的自以為是、所有的勾心鬥角……,最後就會保持一種全然的接受。

這種全然的接受是因為他看到了所有,而且他看見了連接,甚至看到了自己和這個世界的連接(當然也看見了別人和世界的連接),他看見了人和物的連接,就像物聯網一樣,關鍵是這些所有的「全然」最後會產生的結果,就是三個字——「整體感」。

這個整體感用莊子的話來說叫「齊物」。所有的情緒波動,都是基於我們對世界認知的思維活動的偏向,是偏見帶來的,我們的傲慢就來自於偏見,我們的謙卑來自於真正的對「全象世界」的洞察,這個洞察就叫「般若」(如實認知一切事物和萬物本源的智慧),有了般若之後,才會由無奈生出同情,從同情生出願意幫助大家的願力。所以智慧和慈悲是並行的,有了智慧和慈悲之後,才會發大願;有了大願之後才有大行(大智菩薩是文殊菩薩,大慈大悲菩薩是觀世音菩薩,大願菩薩是地藏王菩薩,大行菩薩是普賢菩薩)。所以文殊菩薩、觀音菩薩、地藏王菩薩、普賢菩薩其實不是四個人,是四種不同的「宇宙投影」,而且他們不是簡單地從一到二,從二到三,從三到四的次第關係,而是你中有我、我中有你的全然關係。只不過為了方便表述,人們把它表述成四個方面。

因為我們的語言是單向性的,大部分人的頭腦運轉只接受單向運轉,我們的世界觀完全受制於我們語言表述的局限,這就是為什麼太智慧的人往往會出現一種情況——無語。因為他會語塞,同時有八十句話湧到喉嚨,而這八十句話是矛盾的,先說哪句後說哪句?他一下子不知道該怎麼辦了,所以這叫「戒定慧」。

「戒」是克制自己對某一件事情的執著,或者是克制自己偏狹的角度。我們對錢財很渴望,其實是因為我們偏狹地認為錢可以解決一切問題,這才是我們對財物那麼執著的主要原因;我們對愛情有那麼強烈的要求,是因為我們害怕自己終將孤獨,而大部分人沒有接受過孤獨的訓練,所以很害怕孤獨以後無所事事;我們對於生命的執著是因為大部分人沒有「死」的經驗,所有的經驗來自於「生」,而死是我們不知道的事情,於是就產生了恐懼。我們每天晚上入睡,尤其是很多人會睡得很「死」(完全無知覺的時候),為什麼不感到恐懼呢?因為你知道第二天早上還會醒來,所以你就沒有擔憂了。但你又怎麼知道,在人生的大夢過程當中,這一次的死亡不是一場夢呢?你又怎麼知道,你現在活著的世間不是另外一個更深層次的夢的一個片段呢?

*《齊物論》是《莊子》所有篇目的總綱

我認為《齊物論》是莊子的「宇宙全息論」的展現。

在《莊子》中,我個人最喜歡的一篇就是《齊物論》,它是《莊子》所有篇目的總綱。沒有《齊物論》做基礎,你無從瞭解不生不滅,無從瞭解不好不壞,無從瞭解不垢不淨,無從瞭解「其大無外,其小無內」,因為宇宙的任何一個點,都包含了整個宇宙的投影。

只有我們把世界作為資訊流的時候,才能夠想像,一個晶片大小的地方,可以容納整個世界。因為它不僅僅是自己的存儲量很大,更重要的是它還可以生發一個連結,一個與雲端記憶體相連的連結。而每一個受理終端,就是我們每個人;人生的每一個「相」,就是我們經歷的每一個片段的相。每一個相都只是一部分,都只代表了本質的一個角度;而另外的部分,就是這個相的「分相」,所以「見諸相非相,即見如來」。

「如來」就是那個事物的本體,從這個角度上來說,好壞、長短、大小、生死、快樂悲傷,全部都是一個整體同時存在的不同面。當你理解這件事情之後,才能說是無好無壞,無生無死,無壽者相。無無明(無明就是陰暗),亦無無明盡(就是連陰暗的盡頭也沒有)。無老死,亦無老死盡。所以才會有了無苦集滅道,無智亦無得,以無所得故。

以上所有的論述都在一個假設和前提之下,那就是,世界是一個巨大的全息投影,而我們是這個全息投影的一個切片。所以,世界即我——我們是世界的投影,世界也是我們的投影。這個世界是所有人投影的集合,就像互聯網只是所有節點的集合一樣,這個世界本身是一堆相互投影的集合。所以,我在本書裡講的就是世界是你的投影,你也是世界的投影,而這個互相投影的過程,即我們看世界、看彼此的角度隨時會變化。

(節錄)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價