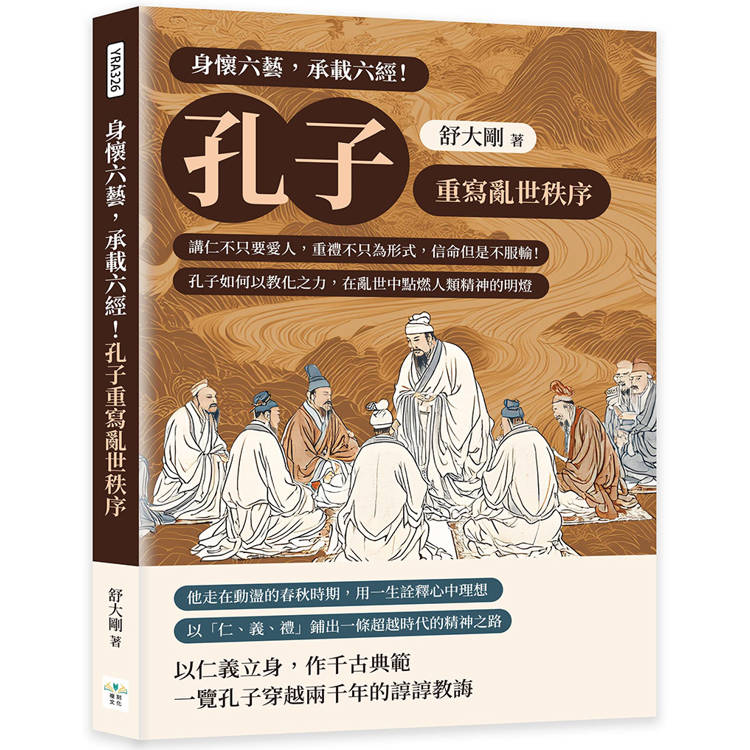

身懷六藝,承載六經!孔子重寫亂世秩序:講仁不只要愛人,重禮不只為形式,信命但是不服輸!孔子如何以教化之力,在亂世中點燃人類精神的明燈

活動訊息

內容簡介

他走在動盪的春秋時期,用一生詮釋心中理想

以「仁、義、禮」鋪出一條超越時代的精神之路

以仁義立身,作千古典範

一覽孔子穿越兩千年的諄諄教誨

【孔子其人:聖賢的歷史定位】

本書以春秋亂世為背景,鋪陳孔子在歷史中橫空出世的文化意義。從孤兒出身、寒門自學,到位列大司寇、周遊列國,書中細緻刻畫孔子一生的行誼與精神追求。不同於神化處理,書中重視孔子作為「凡間聖人」的真實面貌,突顯他不屈於命運、不妥協於權勢的堅毅人格。透過史料與《論語》對話的交錯鋪陳,讀者能深刻感受孔子如何在時代的夾縫中,堅守道義,播種思想,並最終成為儒學之宗。

【儒家核心:仁義禮的思想架構】

全書以深入分析「仁、義、禮」三大概念為思想主軸,解釋孔子如何透過這些價值構築一套安身立命與治理社會的倫理系統。「仁」為愛人之本,是人格自覺;「義」為行事之準,是道德自律;「禮」則是制度與規範的落實。作者從孔子語錄、歷代詮釋及現實處境出發,剖析這些概念的邏輯關連與操作原則,並指出它們如何回應春秋時期的崩解與失序。此段落既有理論深度,也兼顧理解門檻,讓讀者得以掌握儒家思想的核心骨架。

【治與教的實踐理想】

書中也著重展現孔子在政治與教育兩方面的實踐理想。政治上,他主張德治與仁政,強調以道德感召而非刑罰懲治來維繫社會秩序;教育上,他提倡「有教無類」、因材施教,首開私人講學之風,奠定後世教育制度的基礎。這一部分不僅論述孔子理念的理想性,也直面其現實困境與歷史遭遇。透過對孔子仕魯從政與十四年周遊列國的描述,作者呈現其理念與現實的緊張關係,突顯「知其不可而為之」的精神意志。

【思想傳承與歷史迴響】

最後一部分點出孔子思想在中華文化中所產生的長遠影響。自漢武帝罷黜百家、獨尊儒術以降,儒家逐步成為社會價值與制度設計的主幹,其根源即來自孔子的教化精神與學術規範。書中也反思,儒學雖歷經不同時代的詮釋與發展,其核心價值仍對後世政教倫理、家庭關係、學術制度等產生深遠作用。作者不以膜拜姿態書寫孔子,而是試圖引導讀者理解這位古人的思想如何成為中華文化長河中的一大部分。

本書特色:本書深入淺出地闡述孔子的生平、思想與精神遺產,融合歷史背景、經典文獻與現代觀點,構建出一幅立體的孔子形象。全書以「仁、義、禮、中庸、德治」等儒家核心概念為主軸,不僅挖掘儒家思想與社會秩序、個人修養之關連,亦強調孔子在教育史上的開創精神與仁政理想的現代價值,是一部兼具知識性與可讀性的作品。

以「仁、義、禮」鋪出一條超越時代的精神之路

以仁義立身,作千古典範

一覽孔子穿越兩千年的諄諄教誨

【孔子其人:聖賢的歷史定位】

本書以春秋亂世為背景,鋪陳孔子在歷史中橫空出世的文化意義。從孤兒出身、寒門自學,到位列大司寇、周遊列國,書中細緻刻畫孔子一生的行誼與精神追求。不同於神化處理,書中重視孔子作為「凡間聖人」的真實面貌,突顯他不屈於命運、不妥協於權勢的堅毅人格。透過史料與《論語》對話的交錯鋪陳,讀者能深刻感受孔子如何在時代的夾縫中,堅守道義,播種思想,並最終成為儒學之宗。

【儒家核心:仁義禮的思想架構】

全書以深入分析「仁、義、禮」三大概念為思想主軸,解釋孔子如何透過這些價值構築一套安身立命與治理社會的倫理系統。「仁」為愛人之本,是人格自覺;「義」為行事之準,是道德自律;「禮」則是制度與規範的落實。作者從孔子語錄、歷代詮釋及現實處境出發,剖析這些概念的邏輯關連與操作原則,並指出它們如何回應春秋時期的崩解與失序。此段落既有理論深度,也兼顧理解門檻,讓讀者得以掌握儒家思想的核心骨架。

【治與教的實踐理想】

書中也著重展現孔子在政治與教育兩方面的實踐理想。政治上,他主張德治與仁政,強調以道德感召而非刑罰懲治來維繫社會秩序;教育上,他提倡「有教無類」、因材施教,首開私人講學之風,奠定後世教育制度的基礎。這一部分不僅論述孔子理念的理想性,也直面其現實困境與歷史遭遇。透過對孔子仕魯從政與十四年周遊列國的描述,作者呈現其理念與現實的緊張關係,突顯「知其不可而為之」的精神意志。

【思想傳承與歷史迴響】

最後一部分點出孔子思想在中華文化中所產生的長遠影響。自漢武帝罷黜百家、獨尊儒術以降,儒家逐步成為社會價值與制度設計的主幹,其根源即來自孔子的教化精神與學術規範。書中也反思,儒學雖歷經不同時代的詮釋與發展,其核心價值仍對後世政教倫理、家庭關係、學術制度等產生深遠作用。作者不以膜拜姿態書寫孔子,而是試圖引導讀者理解這位古人的思想如何成為中華文化長河中的一大部分。

本書特色:本書深入淺出地闡述孔子的生平、思想與精神遺產,融合歷史背景、經典文獻與現代觀點,構建出一幅立體的孔子形象。全書以「仁、義、禮、中庸、德治」等儒家核心概念為主軸,不僅挖掘儒家思想與社會秩序、個人修養之關連,亦強調孔子在教育史上的開創精神與仁政理想的現代價值,是一部兼具知識性與可讀性的作品。

目錄

總序

序

第一章 孔子:聖人的風采

第二章 仁:人格的自覺

第三章 義:道德的自律

第四章 禮:仁義之路

第五章 中庸:處世哲學

第六章 天人:孔子的天命觀

第七章 德治:孔子的君德論

第八章 仁政:帝王智慧

第九章 刑:仁者之思

第十章 孝:中華國粹

第十一章 鬼神:理性思考

第十二章 修身:從士人到君子

序

第一章 孔子:聖人的風采

第二章 仁:人格的自覺

第三章 義:道德的自律

第四章 禮:仁義之路

第五章 中庸:處世哲學

第六章 天人:孔子的天命觀

第七章 德治:孔子的君德論

第八章 仁政:帝王智慧

第九章 刑:仁者之思

第十章 孝:中華國粹

第十一章 鬼神:理性思考

第十二章 修身:從士人到君子

試閱

第一章 孔子:聖人的風采

民族因聖人而昌盛,文化因聖人而輝煌。豈不是嗎?歐洲因為有耶穌基督而文明,印度因為有釋迦牟尼而神聖,阿拉伯人因為有穆罕默德而輝煌,中華文化也因為有自己的精神領袖──孔子而偉大。

孔子是中華的至聖先師,他的思想和智慧獨具特色,自成體系,流傳廣泛,影響深遠,是中華智慧的精神泉源,是中華文化塑造的典範。宋代蜀人說:「天不生仲尼,萬古如長夜!」孔子的教誨驅散了愚昧的迷霧,孔子的思想照亮了黑暗的時代。

耶穌基督、釋迦牟尼、穆罕默德都成了宗教教主而被神化,也越來越脫離凡塵俗世,孔子卻始終保持其人間智者、萬世師表、凡世聖人的本色,一直與世人親切相處,無微不至地影響著華人的教育活動、思維活動以及其他精神生活。他是一位哲學家、思想家,又是一位教育家和道德實踐家。

身為一位智者,他給予人滿腔熱忱的教誨,給予人豐富多彩的智慧,也給人如沐春風般的關切。華夏人民世世代代崇敬他、紀念他和學習他,他的思想也走出國門,施教八方,贏得世界範圍的榮譽和愛戴。他被推為對人類文化有卓越貢獻和深遠影響的世界「十大思想家」之一,並榮居榜首。

第一節 從孤兒到良師

孔子事蹟,在《史記》有傳,稱〈孔子世家〉。孔子,名丘,字仲尼,西元前551年出生於魯國陬邑昌平鄉。昌平鄉在今山東曲阜東南30公里的尼山附近。尼山西南有昌平山,山腳有昌平亭,山下昌平之魯源村。

孔子祖先本是宋國公族,是殷代「三仁」之一微子啟的後裔。孔子祖先一系本是微子嫡傳,至弗父何讓位於弟弟宋厲公,遂由公室降為輔政公族。六世祖孔父嘉在政治鬥爭中失利,遭到殺身奪妻之禍。《左傳》桓公二年記載,「宋華父督見孔父(嘉)之妻於路,目逆而送之曰:『美而豔。』二年春,宋督攻孔氏,殺孔父而取其妻。(宋殤)公怒,(華父)督懼,遂弒殤公」。據此,孔父嘉與華父督的矛盾似為奪妻,但同年三月《左傳》又曰,「宋殤公立,十年十一戰,民不堪命。孔父嘉為司馬(掌兵),(華父)督為大宰(執政),故因民之不堪命,先宣言曰:『司馬則然。』已殺孔父而弒殤公」。可見孔父嘉的失敗,實為政治上的失誤被人構陷所致。

子弟畏於仇家,逃難於魯國,世居陬邑,於是成為魯國人。古代得姓的原因很多,其中有「以王父之字為姓」之制。「孔父嘉」,「孔父」是字,「嘉」才是名,就像前面的「弗父何」、後面的「叔梁紇」一樣,「弗父」、「叔梁」都是字,「何」、「紇」才是名。孔父嘉的後人以「孔」為姓,孔父嘉就成了孔子這一支的遠祖。

《孔子家語.本姓解》載:「孔父生子木金父,金父生睪夷,睪夷生防叔,避華氏之禍而奔魯。」似乎孔父嘉之後,至曾孫孔防叔時,孔氏子孫始奔魯國,不確。崔述《考信錄》云:「孔父為華督所殺,其子避禍奔魯可也。防叔其曾孫也,其世當宋襄、成間,於時華氏稍衰,初無構亂之事,防叔安得避華氏之禍?」崔氏所疑有理。孔子祖先之奔魯,應在木金父之時。

在魯國,孔氏子孫四代皆不顯,直到孔子父親叔梁紇,才稍有事蹟見稱於史籍。叔梁紇身強力壯、勇武有謀,是頗有名氣的武士,累功積勳,升為陬邑大夫,故又稱「陬人紇」。後世以孔子貴,封為「梁公」。

叔梁紇先娶施氏女為妻,生有九女;再娶一妾,生子孟皮,病足。晚年乃與顏氏女徵在結合而生孔子。關於孔子出生,《史記.孔子世家》曾記載說:「紇與顏氏女野合而生孔子。」何為「野合」?司馬貞《索隱》注云,「《家語.本姓》云:『梁紇娶魯之施氏,生九女。其妾生孟皮。孟皮病足,乃求婚於顏氏,徵在以父命為婚。』其文甚明。今此云『野合』者,蓋謂梁紇老而徵在少,非當壯室初笄之禮,故云野合,謂不合禮儀」。張守節《正義》:「男八月生齒,八歲毀齒,二八十六陽道通,八八六十四陽道絕。女七月生齒,七歲毀齒,二七十四陰道通,七七四十九陰道絕。婚姻過此者,皆為野合。……據此,婚過六十四矣。」根據兩家注釋,「野合」是指結婚年齡懸殊,不合禮儀。亦有人認為「野合」是上古求子的婚俗,以為男女的野外結合,容易得子,但這不能說孔子是「私生子」。因為那也是合乎古代婚俗的。

孔子生來頭上圩頂,有似阿丘,故取名為丘。孔子生前,其父母曾禱於尼丘之山,故取字仲尼。在尼丘山東麓至今尚有坤靈洞,相傳當年叔梁紇、顏徵在即祈禱於此,並於洞中生下孔子。洞內原有石刻孔子像、夫子几、夫子床等物件。

不幸的是,孔子剛三歲,父親叔梁紇就死了,孔子隨母移居曲阜闕里。

孔子少年時代生活十分艱苦,自幼年起即幫助孀居的母親做些工作,他後來回憶說:「吾少也賤,故多能鄙事。」(《論語.子罕》)因而他體知下情,關心民瘼,也多才多藝,技能全面。

民族因聖人而昌盛,文化因聖人而輝煌。豈不是嗎?歐洲因為有耶穌基督而文明,印度因為有釋迦牟尼而神聖,阿拉伯人因為有穆罕默德而輝煌,中華文化也因為有自己的精神領袖──孔子而偉大。

孔子是中華的至聖先師,他的思想和智慧獨具特色,自成體系,流傳廣泛,影響深遠,是中華智慧的精神泉源,是中華文化塑造的典範。宋代蜀人說:「天不生仲尼,萬古如長夜!」孔子的教誨驅散了愚昧的迷霧,孔子的思想照亮了黑暗的時代。

耶穌基督、釋迦牟尼、穆罕默德都成了宗教教主而被神化,也越來越脫離凡塵俗世,孔子卻始終保持其人間智者、萬世師表、凡世聖人的本色,一直與世人親切相處,無微不至地影響著華人的教育活動、思維活動以及其他精神生活。他是一位哲學家、思想家,又是一位教育家和道德實踐家。

身為一位智者,他給予人滿腔熱忱的教誨,給予人豐富多彩的智慧,也給人如沐春風般的關切。華夏人民世世代代崇敬他、紀念他和學習他,他的思想也走出國門,施教八方,贏得世界範圍的榮譽和愛戴。他被推為對人類文化有卓越貢獻和深遠影響的世界「十大思想家」之一,並榮居榜首。

第一節 從孤兒到良師

孔子事蹟,在《史記》有傳,稱〈孔子世家〉。孔子,名丘,字仲尼,西元前551年出生於魯國陬邑昌平鄉。昌平鄉在今山東曲阜東南30公里的尼山附近。尼山西南有昌平山,山腳有昌平亭,山下昌平之魯源村。

孔子祖先本是宋國公族,是殷代「三仁」之一微子啟的後裔。孔子祖先一系本是微子嫡傳,至弗父何讓位於弟弟宋厲公,遂由公室降為輔政公族。六世祖孔父嘉在政治鬥爭中失利,遭到殺身奪妻之禍。《左傳》桓公二年記載,「宋華父督見孔父(嘉)之妻於路,目逆而送之曰:『美而豔。』二年春,宋督攻孔氏,殺孔父而取其妻。(宋殤)公怒,(華父)督懼,遂弒殤公」。據此,孔父嘉與華父督的矛盾似為奪妻,但同年三月《左傳》又曰,「宋殤公立,十年十一戰,民不堪命。孔父嘉為司馬(掌兵),(華父)督為大宰(執政),故因民之不堪命,先宣言曰:『司馬則然。』已殺孔父而弒殤公」。可見孔父嘉的失敗,實為政治上的失誤被人構陷所致。

子弟畏於仇家,逃難於魯國,世居陬邑,於是成為魯國人。古代得姓的原因很多,其中有「以王父之字為姓」之制。「孔父嘉」,「孔父」是字,「嘉」才是名,就像前面的「弗父何」、後面的「叔梁紇」一樣,「弗父」、「叔梁」都是字,「何」、「紇」才是名。孔父嘉的後人以「孔」為姓,孔父嘉就成了孔子這一支的遠祖。

《孔子家語.本姓解》載:「孔父生子木金父,金父生睪夷,睪夷生防叔,避華氏之禍而奔魯。」似乎孔父嘉之後,至曾孫孔防叔時,孔氏子孫始奔魯國,不確。崔述《考信錄》云:「孔父為華督所殺,其子避禍奔魯可也。防叔其曾孫也,其世當宋襄、成間,於時華氏稍衰,初無構亂之事,防叔安得避華氏之禍?」崔氏所疑有理。孔子祖先之奔魯,應在木金父之時。

在魯國,孔氏子孫四代皆不顯,直到孔子父親叔梁紇,才稍有事蹟見稱於史籍。叔梁紇身強力壯、勇武有謀,是頗有名氣的武士,累功積勳,升為陬邑大夫,故又稱「陬人紇」。後世以孔子貴,封為「梁公」。

叔梁紇先娶施氏女為妻,生有九女;再娶一妾,生子孟皮,病足。晚年乃與顏氏女徵在結合而生孔子。關於孔子出生,《史記.孔子世家》曾記載說:「紇與顏氏女野合而生孔子。」何為「野合」?司馬貞《索隱》注云,「《家語.本姓》云:『梁紇娶魯之施氏,生九女。其妾生孟皮。孟皮病足,乃求婚於顏氏,徵在以父命為婚。』其文甚明。今此云『野合』者,蓋謂梁紇老而徵在少,非當壯室初笄之禮,故云野合,謂不合禮儀」。張守節《正義》:「男八月生齒,八歲毀齒,二八十六陽道通,八八六十四陽道絕。女七月生齒,七歲毀齒,二七十四陰道通,七七四十九陰道絕。婚姻過此者,皆為野合。……據此,婚過六十四矣。」根據兩家注釋,「野合」是指結婚年齡懸殊,不合禮儀。亦有人認為「野合」是上古求子的婚俗,以為男女的野外結合,容易得子,但這不能說孔子是「私生子」。因為那也是合乎古代婚俗的。

孔子生來頭上圩頂,有似阿丘,故取名為丘。孔子生前,其父母曾禱於尼丘之山,故取字仲尼。在尼丘山東麓至今尚有坤靈洞,相傳當年叔梁紇、顏徵在即祈禱於此,並於洞中生下孔子。洞內原有石刻孔子像、夫子几、夫子床等物件。

不幸的是,孔子剛三歲,父親叔梁紇就死了,孔子隨母移居曲阜闕里。

孔子少年時代生活十分艱苦,自幼年起即幫助孀居的母親做些工作,他後來回憶說:「吾少也賤,故多能鄙事。」(《論語.子罕》)因而他體知下情,關心民瘼,也多才多藝,技能全面。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價