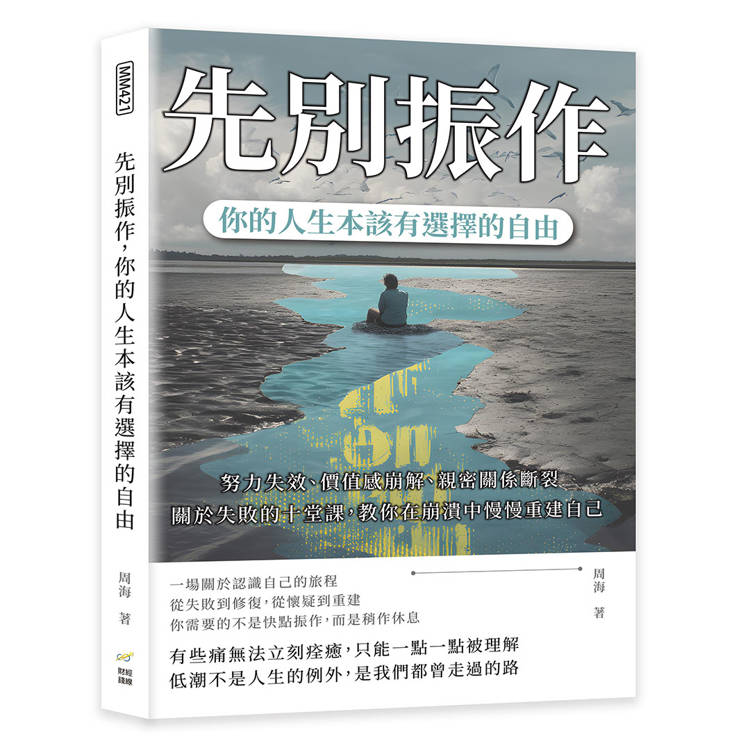

先別振作,你的人生本該有選擇的自由:努力失效、價值感崩解、親密關係斷裂……關於失敗的十堂課,教你在崩潰中慢慢重建自己

活動訊息

內容簡介

一場關於認識自己的旅程

從失敗到修復,從懷疑到重建

你需要的不是快點振作,而是稍作休息

有些痛無法立刻痊癒,只能一點一點被理解

低潮不是人生的例外,是我們都曾走過的路

【深入剖析心理經驗】

本書聚焦十種現代人常見的心理困境,包括失敗、自我懷疑、角色失落、關係斷裂、心理創傷、情緒壓抑、停滯焦慮、夢想幻滅、職涯失序與身分重建等議題。每一章皆從具體生活情境切入,解析人們在面對突變與低潮時,內在常見的情緒反應與思維盲點。書中內容貼近日常,適合在變動時代中尋求心理整理與自我理解的讀者閱讀。

【融合心理學理論與真實故事】

全書以心理學理論為基礎,輔以大量真實人物經歷與自我對話式書寫,建立出兼具專業與情感厚度的內容。無論是關於「敘事認同」、「控制錯覺」、「依附理論」,或是創傷後成長與自我接納等概念,皆以淺白、具象的語言呈現,並搭配當代人物案例,使抽象理論變得生動,幫助讀者理解背後的心理機制與行為邏輯。

【引導讀者展開自我提問】

本書強調不是「告訴你該怎麼做」,而是透過提問與觀點引導,讓讀者自己看見問題的本質,重新連接內在感受與價值。每章皆設計多個內在對話的切入點,例如「這段失落真正奪走的是什麼?」、「我是否將自我價值綁在角色上?」、「這份情緒是為誰而存在?」透過這樣的閱讀節奏,引導讀者從被動的情緒經歷,轉為主動的理解與回應。

【為處於低潮的讀者而寫】

本書適合對自我心理狀態有興趣,或正在經歷低潮、角色轉變、生活迷惘的讀者。無論是剛畢業、面對職涯轉型、中年迷惘、關係斷裂、或創傷復原中的你,書中都能提供具辨識度的內容與陪伴式視角。它不是快速修復的工具書,而是一套溫和而深刻的心理探問路徑,幫助你在混亂中找到可以信任的內在語言與方向。

本書特色:本書旨在陪伴讀者穿越人生中的低谷與困境,透過心理學觀點、真實人物經歷與細膩的自我對話,引導你重新理解失敗、自我懷疑、情緒壓抑與身分迷失等生命議題,並提醒你每一次跌倒與迷惘,都是重新認識自己的機會。本書希望讓你學會傾聽自己、擁抱脆弱,進而在破碎中重構信念與力量,走出屬於自己的修復之路。

從失敗到修復,從懷疑到重建

你需要的不是快點振作,而是稍作休息

有些痛無法立刻痊癒,只能一點一點被理解

低潮不是人生的例外,是我們都曾走過的路

【深入剖析心理經驗】

本書聚焦十種現代人常見的心理困境,包括失敗、自我懷疑、角色失落、關係斷裂、心理創傷、情緒壓抑、停滯焦慮、夢想幻滅、職涯失序與身分重建等議題。每一章皆從具體生活情境切入,解析人們在面對突變與低潮時,內在常見的情緒反應與思維盲點。書中內容貼近日常,適合在變動時代中尋求心理整理與自我理解的讀者閱讀。

【融合心理學理論與真實故事】

全書以心理學理論為基礎,輔以大量真實人物經歷與自我對話式書寫,建立出兼具專業與情感厚度的內容。無論是關於「敘事認同」、「控制錯覺」、「依附理論」,或是創傷後成長與自我接納等概念,皆以淺白、具象的語言呈現,並搭配當代人物案例,使抽象理論變得生動,幫助讀者理解背後的心理機制與行為邏輯。

【引導讀者展開自我提問】

本書強調不是「告訴你該怎麼做」,而是透過提問與觀點引導,讓讀者自己看見問題的本質,重新連接內在感受與價值。每章皆設計多個內在對話的切入點,例如「這段失落真正奪走的是什麼?」、「我是否將自我價值綁在角色上?」、「這份情緒是為誰而存在?」透過這樣的閱讀節奏,引導讀者從被動的情緒經歷,轉為主動的理解與回應。

【為處於低潮的讀者而寫】

本書適合對自我心理狀態有興趣,或正在經歷低潮、角色轉變、生活迷惘的讀者。無論是剛畢業、面對職涯轉型、中年迷惘、關係斷裂、或創傷復原中的你,書中都能提供具辨識度的內容與陪伴式視角。它不是快速修復的工具書,而是一套溫和而深刻的心理探問路徑,幫助你在混亂中找到可以信任的內在語言與方向。

本書特色:本書旨在陪伴讀者穿越人生中的低谷與困境,透過心理學觀點、真實人物經歷與細膩的自我對話,引導你重新理解失敗、自我懷疑、情緒壓抑與身分迷失等生命議題,並提醒你每一次跌倒與迷惘,都是重新認識自己的機會。本書希望讓你學會傾聽自己、擁抱脆弱,進而在破碎中重構信念與力量,走出屬於自己的修復之路。

目錄

前言

第一章 失敗不是終點,而是重組的起點

第二章 懷疑自己時,更要看清自己

第三章 身分瓦解後,該怎麼重建自己?

第四章 關係斷裂後,孤單是重新連結的起點

第五章 不是每一道傷都需要原諒

第六章 當所有人都在前進,我該往哪走?

第七章 夢碎之後,還能不能再相信自己?

第八章 當工作被奪走,人生不必一起崩塌

第九章 堅強不等於壓抑,也不是義務

第十章 從困境中長出力量,而不是倖存而已

第一章 失敗不是終點,而是重組的起點

第二章 懷疑自己時,更要看清自己

第三章 身分瓦解後,該怎麼重建自己?

第四章 關係斷裂後,孤單是重新連結的起點

第五章 不是每一道傷都需要原諒

第六章 當所有人都在前進,我該往哪走?

第七章 夢碎之後,還能不能再相信自己?

第八章 當工作被奪走,人生不必一起崩塌

第九章 堅強不等於壓抑,也不是義務

第十章 從困境中長出力量,而不是倖存而已

試閱

第一章 失敗不是終點,而是重組的起點

1. 跌倒之後,我們真正失去的是什麼?

多數人以為,挫敗最大的打擊,是失去機會或現實的劇變。但真正讓人動搖的,往往是更隱晦的疑問──那句悄悄浮現心頭的話:「我,還是原來的我嗎?」

當人生某個部分猝然崩塌──例如職涯中斷、計畫夭折或關係瓦解──我們常用「沒關係,我會再來過」、「失敗是成長的契機」來安慰自己。這些話或許真誠,卻也可能只是逃避心底那份茫然。那麼,失落真正奪走的是什麼?我們已準備好直視了嗎?

自我動搖並非孤立經驗,許多創作人也曾歷經這種掙扎。日本導演是枝裕和曾談到,早年在富士電視臺製作紀錄片時,屢次遭到提案退回、作品刪減,甚至辛苦完成的計畫也難逃腰斬命運。他形容那段日子充滿挫敗與懷疑,甚至讓他開始質疑:「我所堅持的價值觀,是否根本無法被這個世界接納?」他不是一夕放棄,而是在現實一再否定中,漸漸感受到自己的敘事正在崩解。他說,正因為那段模糊與遲疑,才逼得他找出新的方向,也才拍出後來如《小偷家族》那樣關於邊緣與失序家庭的電影。這些作品不只是創作的成果,更是他在失敗中慢慢重構自己信念的軌跡。

心理學研究指出,在挫敗經驗後,個體最先出現的並非「目標感缺失」,而是對自我定義的懷疑。當我們曾經相信「我是某種有能力、有價值的人」,但事件與結果反覆傳遞相反訊息時,便會出現「敘事斷裂」的心理困境。這不是單純的情緒低潮,而是一種核心身分與價值觀的動搖。

這類經驗並非藝術家獨有。在我們每一個人身上,對自我認同的信念,多半不是單獨存在,而是與我們的社會角色、他人評價、成功記錄綁在一起。心理學家丹.麥克亞當斯(Dan P. McAdams)稱這種自我理解為「敘事認同」(Narrative Identity)──我們如何透過編織個人故事,來理解自己是誰。然而,當這段敘事某個重要章節被突如其來的變故打斷,我們會產生一種強烈的內在失衡感,不只是難過或焦慮,而是找不到下一句要如何延續故事。

一位在科技業任職超過15年的中階主管,曾在企業重組中被資遣。被問到最痛的感受,他說:「不是失業本身,而是突然不知道,沒有這個職位,我還是誰。」他曾以為自信源自專業實力,卻在失去角色後發現,那份信心有很大一部分是建立在組織的肯定上。一旦組織消失,肯定也隨之抽離,他被迫面對一個深層的問題:「如果我不是這個角色,那我還剩下什麼?」

心理學家艾倫.蘭格(Ellen Langer)早在1975年就提出「控制錯覺」(Illusion of Control)的概念,指出人們常高估自己對生活結果的掌控力。尤其面對挫折時,更容易將責任歸咎於自身努力不夠或判斷失誤。然而,許多失敗並非全由個人決定,也可能源自結構限制、環境條件,甚至純粹的運氣。當我們執著於「本來可以控制」,便容易陷入自責,而這種執著本身,才是苦的根源。

心理學家巴瑞.施瓦茨(Barry Schwartz)在《選擇的悖論》(The Paradox of Choice)中談到「價值失序」現象──當社會強調自由與卓越,我們便以為只要努力,就能打造理想人生。然而,當選項過多、期待過高,我們反而容易落入一種沉重的責任幻覺:如果我沒有成功,是不是代表我根本不夠好?這種思維,讓失敗不再只是一次挫折,而是一整套自我價值的否定。

承認失敗之所以困難,不只是因為怕丟臉,更因為一旦說出口,我們就得直視那個尚未重新定義的自己。那段模糊未明的時期,是心理上最難捱的時光。沒有角色、沒有敘事、沒有方向,一切彷彿暫停。我們不再是「有故事的人」,而只是「曾經失敗的人」。

然而,正是在這段空白裡,重建才開始成為可能。心理學家詹姆斯.潘尼貝克(James Pennebaker)提出「表達性寫作療法」(Expressive Writing Therapy),就是一種透過書寫重建意義的方式。他的研究發現,即使每天只花15分鐘書寫創傷與失落經驗,也能有效減輕壓力、增強心理穩定。他指出,語言能協助人們整理經驗、轉化意義──當痛苦成為故事的一部分,我們就重新握回與過去對話的主導權。

這與《接納與承諾療法》(Acceptance and Commitment Therapy, ACT)中的核心概念相互呼應。其創始人史蒂文.海耶斯(Steven C. Hayes)指出,心理困擾常來自於我們對「經驗該是什麼樣子」的執著。當我們嘗試壓抑、否定或逃避痛苦時,反而將自己困在對抗之中;唯有學會與失敗同在,並放下對完美劇本的執念,才能騰出空間來書寫新的敘事版本。

是枝裕和沒有在失敗中停滯,也沒有試圖擦掉那段低谷。他選擇讓那段經歷成為創作的一部分,並說:「我拍這些片子,是想告訴大家,就算不是主流世界裡的人,也有存在的價值。」在人生的故事裡,那些未竟之事、無聲的轉折,或許正是我們學會成為自己的契機。

人生中的跌倒不一定伴隨疼痛的當下,但會在很久以後,讓你發現自己其實失去了某種更深層的東西。而重新站起來的第一步,從來不是行動,而是承認──承認故事斷了、承認你失落、承認你正在尋找下一句該怎麼寫。

1. 跌倒之後,我們真正失去的是什麼?

多數人以為,挫敗最大的打擊,是失去機會或現實的劇變。但真正讓人動搖的,往往是更隱晦的疑問──那句悄悄浮現心頭的話:「我,還是原來的我嗎?」

當人生某個部分猝然崩塌──例如職涯中斷、計畫夭折或關係瓦解──我們常用「沒關係,我會再來過」、「失敗是成長的契機」來安慰自己。這些話或許真誠,卻也可能只是逃避心底那份茫然。那麼,失落真正奪走的是什麼?我們已準備好直視了嗎?

自我動搖並非孤立經驗,許多創作人也曾歷經這種掙扎。日本導演是枝裕和曾談到,早年在富士電視臺製作紀錄片時,屢次遭到提案退回、作品刪減,甚至辛苦完成的計畫也難逃腰斬命運。他形容那段日子充滿挫敗與懷疑,甚至讓他開始質疑:「我所堅持的價值觀,是否根本無法被這個世界接納?」他不是一夕放棄,而是在現實一再否定中,漸漸感受到自己的敘事正在崩解。他說,正因為那段模糊與遲疑,才逼得他找出新的方向,也才拍出後來如《小偷家族》那樣關於邊緣與失序家庭的電影。這些作品不只是創作的成果,更是他在失敗中慢慢重構自己信念的軌跡。

心理學研究指出,在挫敗經驗後,個體最先出現的並非「目標感缺失」,而是對自我定義的懷疑。當我們曾經相信「我是某種有能力、有價值的人」,但事件與結果反覆傳遞相反訊息時,便會出現「敘事斷裂」的心理困境。這不是單純的情緒低潮,而是一種核心身分與價值觀的動搖。

這類經驗並非藝術家獨有。在我們每一個人身上,對自我認同的信念,多半不是單獨存在,而是與我們的社會角色、他人評價、成功記錄綁在一起。心理學家丹.麥克亞當斯(Dan P. McAdams)稱這種自我理解為「敘事認同」(Narrative Identity)──我們如何透過編織個人故事,來理解自己是誰。然而,當這段敘事某個重要章節被突如其來的變故打斷,我們會產生一種強烈的內在失衡感,不只是難過或焦慮,而是找不到下一句要如何延續故事。

一位在科技業任職超過15年的中階主管,曾在企業重組中被資遣。被問到最痛的感受,他說:「不是失業本身,而是突然不知道,沒有這個職位,我還是誰。」他曾以為自信源自專業實力,卻在失去角色後發現,那份信心有很大一部分是建立在組織的肯定上。一旦組織消失,肯定也隨之抽離,他被迫面對一個深層的問題:「如果我不是這個角色,那我還剩下什麼?」

心理學家艾倫.蘭格(Ellen Langer)早在1975年就提出「控制錯覺」(Illusion of Control)的概念,指出人們常高估自己對生活結果的掌控力。尤其面對挫折時,更容易將責任歸咎於自身努力不夠或判斷失誤。然而,許多失敗並非全由個人決定,也可能源自結構限制、環境條件,甚至純粹的運氣。當我們執著於「本來可以控制」,便容易陷入自責,而這種執著本身,才是苦的根源。

心理學家巴瑞.施瓦茨(Barry Schwartz)在《選擇的悖論》(The Paradox of Choice)中談到「價值失序」現象──當社會強調自由與卓越,我們便以為只要努力,就能打造理想人生。然而,當選項過多、期待過高,我們反而容易落入一種沉重的責任幻覺:如果我沒有成功,是不是代表我根本不夠好?這種思維,讓失敗不再只是一次挫折,而是一整套自我價值的否定。

承認失敗之所以困難,不只是因為怕丟臉,更因為一旦說出口,我們就得直視那個尚未重新定義的自己。那段模糊未明的時期,是心理上最難捱的時光。沒有角色、沒有敘事、沒有方向,一切彷彿暫停。我們不再是「有故事的人」,而只是「曾經失敗的人」。

然而,正是在這段空白裡,重建才開始成為可能。心理學家詹姆斯.潘尼貝克(James Pennebaker)提出「表達性寫作療法」(Expressive Writing Therapy),就是一種透過書寫重建意義的方式。他的研究發現,即使每天只花15分鐘書寫創傷與失落經驗,也能有效減輕壓力、增強心理穩定。他指出,語言能協助人們整理經驗、轉化意義──當痛苦成為故事的一部分,我們就重新握回與過去對話的主導權。

這與《接納與承諾療法》(Acceptance and Commitment Therapy, ACT)中的核心概念相互呼應。其創始人史蒂文.海耶斯(Steven C. Hayes)指出,心理困擾常來自於我們對「經驗該是什麼樣子」的執著。當我們嘗試壓抑、否定或逃避痛苦時,反而將自己困在對抗之中;唯有學會與失敗同在,並放下對完美劇本的執念,才能騰出空間來書寫新的敘事版本。

是枝裕和沒有在失敗中停滯,也沒有試圖擦掉那段低谷。他選擇讓那段經歷成為創作的一部分,並說:「我拍這些片子,是想告訴大家,就算不是主流世界裡的人,也有存在的價值。」在人生的故事裡,那些未竟之事、無聲的轉折,或許正是我們學會成為自己的契機。

人生中的跌倒不一定伴隨疼痛的當下,但會在很久以後,讓你發現自己其實失去了某種更深層的東西。而重新站起來的第一步,從來不是行動,而是承認──承認故事斷了、承認你失落、承認你正在尋找下一句該怎麼寫。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價