其實他沒那麼討厭!:用性格統計學讀懂說話風格差異,人際溝通不再心累

活動訊息

內容簡介

覺得和人溝通好難嗎?

不是你不好,也不是他故意,而是彼此的「說話風格不同」!

4型性格解析 × 3步驟接納法,

帶你破解誤會,不再為一句話氣炸或心累!

◆◆◆

★破解「說話風格差異」的實用指南,幫你化解誤會與衝突。

★16年研究 × 4大性格模型,精準剖析日常溝通困境。

★職場、家庭、伴侶皆適用,50+真實案例,教你讀懂彼此、減壓相處。

你是否常有這樣的心聲?

「為什麼他總是聽不懂我的意思?」

「明明是好意,卻被誤會成壞心眼。」

「我只是想安慰,對方卻覺得我冷漠。」

其實,問題不在性格不合,而是——說話風格不同。

我們常常預設「對方和我想的一樣」,卻因此陷入誤會與衝突。

▌四大性格,揭開溝通誤會的真相

稻場真由美透過長達16年的觀察研究,提出「性格統計學」,將人分為四種溝通風格:

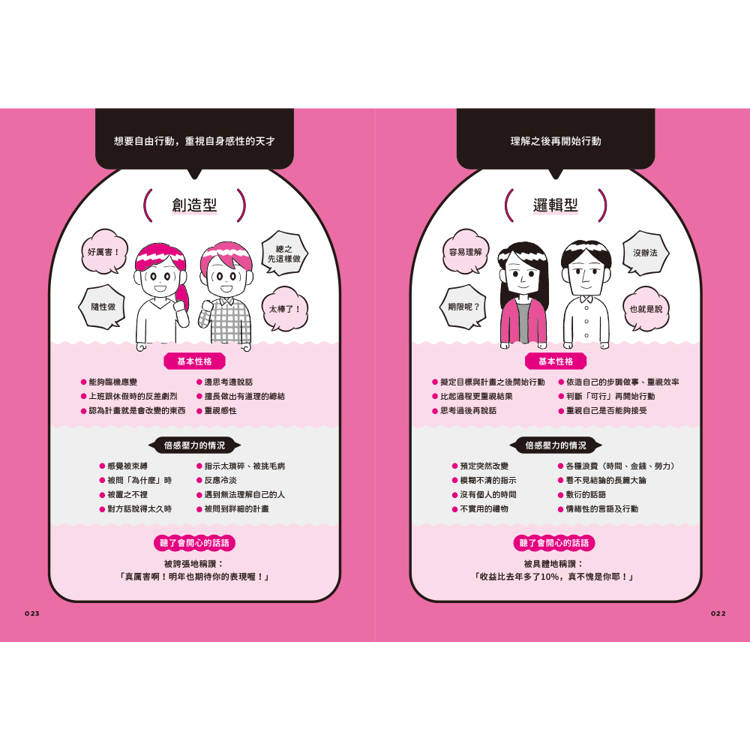

①邏輯型:重視效率與計畫,最怕臨時變動。

②創造型:靈活有創意,卻怕被冷淡忽視。

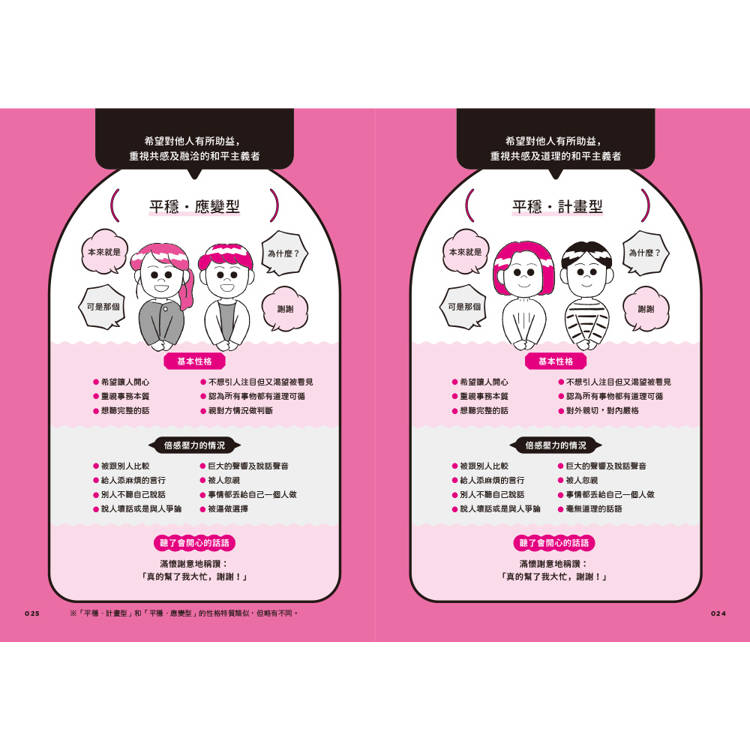

③平穩・計畫型:重視秩序與關係,最怕被比較或忽視。

④平穩・應變型:希望大家都開心,擔心被逼著做選擇。

當說話風格不合拍時,即使是最親近的人,也可能讓你心累。

▌生活裡最常見的誤會

‧「氣氛正好時卻潑冷水」、「工作都丟給我做!」→感覺不爽

‧「話說一堆卻沒有結論」、「交代的工作不馬上做」→感到困擾

‧「渴望安慰卻被冷漠對待」、「連一句謝謝都沒有」→感覺受傷

‧「只是詢問理由就發怒」、「送上好禮卻不見開心」→無法理解

看似「對方故意」,其實只是說話風格不同!

▌讀懂彼此,從「接納」開始

本書不是要你改變別人,而是教你換個角度去看人:

認識自己 → 理解對方 → 承認差異。

只要改變「接收訊息」的方式,就能讓誤會消散,讓溝通變得輕鬆自在。

你會發現——「原來,他不是故意的!」、「其實他沒那麼討厭!」

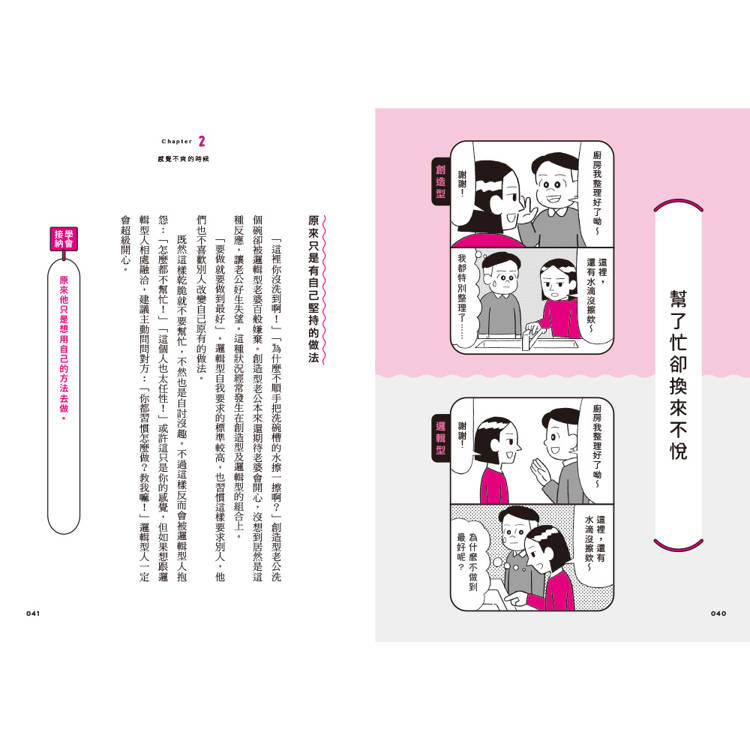

案例①「工作全部丟給我」

創造型以為是信任,邏輯型卻需要具體指示。

→學會接納:原來他是想讓我自由發揮。

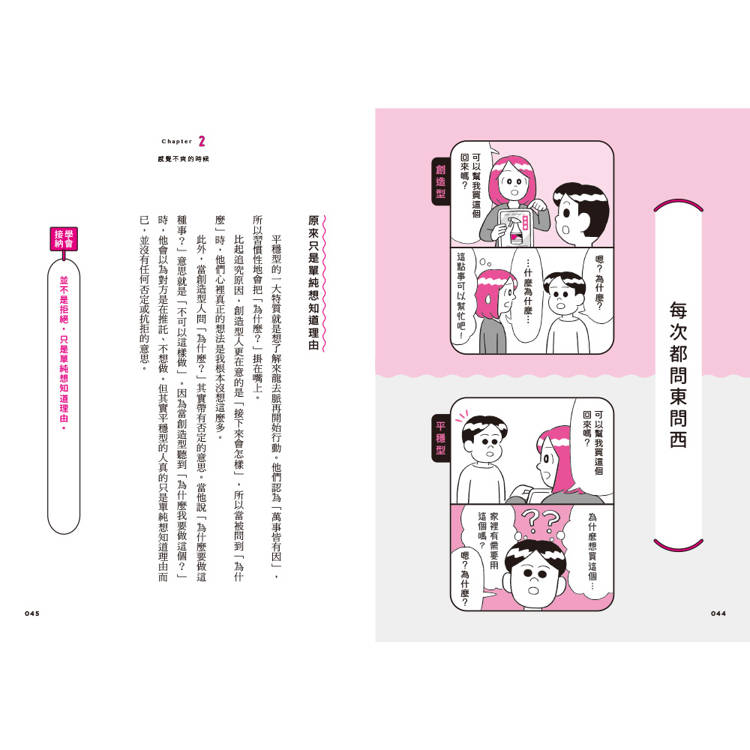

案例②「每次都問東問西」

平穩型只是想了解原因,創造型卻覺得被否定。

→學會接納:他只是想知道理由,不是拒絕我。

案例③「沒有計畫就出門」

計畫型需要目的地,應變型享受隨興過程。

→學會接納:原來他很享受討論的樂趣。

案例④「渴望安慰卻被冷漠對待」

平穩型需要情感支持,邏輯型卻只想給建議。

→學會接納:他其實很認真在幫我想辦法。

案例⑤「反應冷淡讓人洩氣」

創造型重視回應,邏輯型不擅長表現情緒,但內心是開心的。

→學會接納:雖然反應不大,但不代表他不開心。

◎結論:人際關係不必是消耗,而可以是理解。

學會接納,就能讓「討厭的人」變得可愛,讓誤會不再糾纏。

【本書特色】

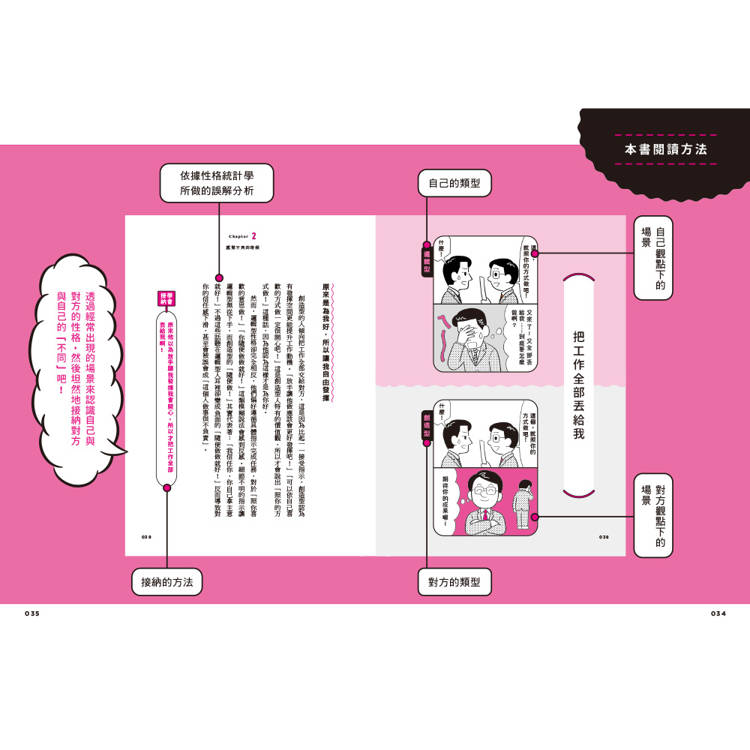

‧圖解實用情境,分析差異性

大量生活、職場案例,幫你找到最常見的誤解來源。

‧三步驟接納法,輕鬆上手

認識自己→理解對方→接納差異,學會輕鬆化解衝突。

‧科學分類模型,簡單易懂

首創「性格統計學」,透過四型性格立即判斷最佳溝通模式。

‧改善人際壓力,不用強迫

不必改變別人,只要換個角度,就能擁有自在的人際關係。

【適合閱讀對象】

✔在職場上常覺得同事、上司難以理解的你

✔在家庭或伴侶關係裡,常因小事爭吵的你

✔喜歡透過具體案例學習溝通技巧的人

✔想減輕人際壓力、提升自我肯定感的人

不是你不好,也不是他故意,而是彼此的「說話風格不同」!

4型性格解析 × 3步驟接納法,

帶你破解誤會,不再為一句話氣炸或心累!

◆◆◆

★破解「說話風格差異」的實用指南,幫你化解誤會與衝突。

★16年研究 × 4大性格模型,精準剖析日常溝通困境。

★職場、家庭、伴侶皆適用,50+真實案例,教你讀懂彼此、減壓相處。

你是否常有這樣的心聲?

「為什麼他總是聽不懂我的意思?」

「明明是好意,卻被誤會成壞心眼。」

「我只是想安慰,對方卻覺得我冷漠。」

其實,問題不在性格不合,而是——說話風格不同。

我們常常預設「對方和我想的一樣」,卻因此陷入誤會與衝突。

▌四大性格,揭開溝通誤會的真相

稻場真由美透過長達16年的觀察研究,提出「性格統計學」,將人分為四種溝通風格:

①邏輯型:重視效率與計畫,最怕臨時變動。

②創造型:靈活有創意,卻怕被冷淡忽視。

③平穩・計畫型:重視秩序與關係,最怕被比較或忽視。

④平穩・應變型:希望大家都開心,擔心被逼著做選擇。

當說話風格不合拍時,即使是最親近的人,也可能讓你心累。

▌生活裡最常見的誤會

‧「氣氛正好時卻潑冷水」、「工作都丟給我做!」→感覺不爽

‧「話說一堆卻沒有結論」、「交代的工作不馬上做」→感到困擾

‧「渴望安慰卻被冷漠對待」、「連一句謝謝都沒有」→感覺受傷

‧「只是詢問理由就發怒」、「送上好禮卻不見開心」→無法理解

看似「對方故意」,其實只是說話風格不同!

▌讀懂彼此,從「接納」開始

本書不是要你改變別人,而是教你換個角度去看人:

認識自己 → 理解對方 → 承認差異。

只要改變「接收訊息」的方式,就能讓誤會消散,讓溝通變得輕鬆自在。

你會發現——「原來,他不是故意的!」、「其實他沒那麼討厭!」

案例①「工作全部丟給我」

創造型以為是信任,邏輯型卻需要具體指示。

→學會接納:原來他是想讓我自由發揮。

案例②「每次都問東問西」

平穩型只是想了解原因,創造型卻覺得被否定。

→學會接納:他只是想知道理由,不是拒絕我。

案例③「沒有計畫就出門」

計畫型需要目的地,應變型享受隨興過程。

→學會接納:原來他很享受討論的樂趣。

案例④「渴望安慰卻被冷漠對待」

平穩型需要情感支持,邏輯型卻只想給建議。

→學會接納:他其實很認真在幫我想辦法。

案例⑤「反應冷淡讓人洩氣」

創造型重視回應,邏輯型不擅長表現情緒,但內心是開心的。

→學會接納:雖然反應不大,但不代表他不開心。

◎結論:人際關係不必是消耗,而可以是理解。

學會接納,就能讓「討厭的人」變得可愛,讓誤會不再糾纏。

【本書特色】

‧圖解實用情境,分析差異性

大量生活、職場案例,幫你找到最常見的誤解來源。

‧三步驟接納法,輕鬆上手

認識自己→理解對方→接納差異,學會輕鬆化解衝突。

‧科學分類模型,簡單易懂

首創「性格統計學」,透過四型性格立即判斷最佳溝通模式。

‧改善人際壓力,不用強迫

不必改變別人,只要換個角度,就能擁有自在的人際關係。

【適合閱讀對象】

✔在職場上常覺得同事、上司難以理解的你

✔在家庭或伴侶關係裡,常因小事爭吵的你

✔喜歡透過具體案例學習溝通技巧的人

✔想減輕人際壓力、提升自我肯定感的人

目錄

【前言】請用我的話來說

Chapter 1 用「接納」看待,人際關係就會變輕鬆

那句話,真的有傳達到嗎?

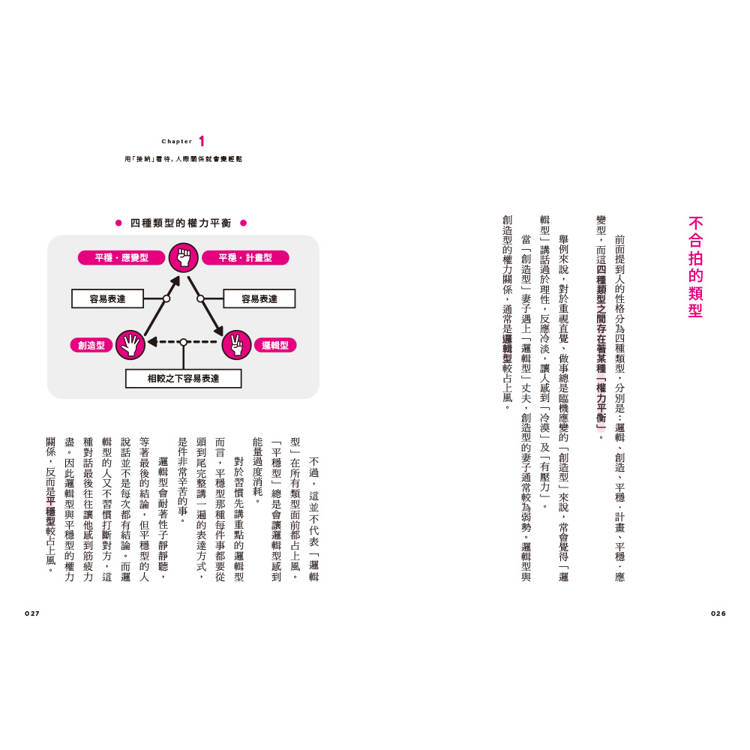

四大性格類型

兩軸線看性格

不合拍的類型

在「表達」之前先學會「接納」

本書閱讀方法

Chapter 2 感覺不爽的時候

把工作全部丟給我

幫了忙卻換來不悅

到了約定時間才連絡

每次都問東問西

氣氛正好時卻潑冷水

「總之就先這樣」的敷衍

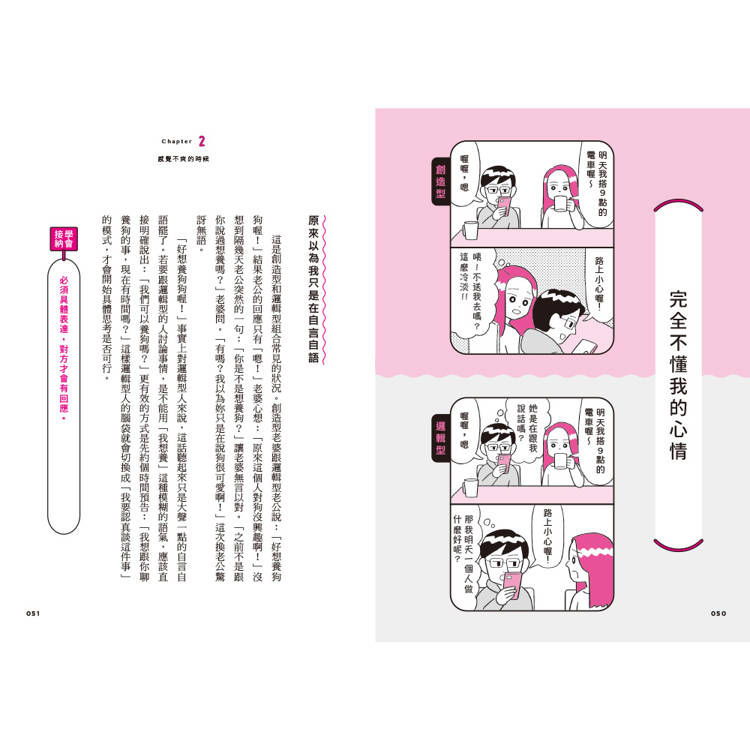

完全不懂我的心情

總想一起行動

無法確認回來時間

看不出真心話

外出時緊迫盯人

老把「但是」、「可是」掛在嘴上

Chapter 3 感到困擾的時候

未經思考就衝動行事

話說一堆卻沒有結論

交代的工作不馬上做

沒有計畫就出門

總想把時間和順序安排清楚

一句「你決定」讓我好困擾

突然過來搭話

總是被問接下來的計畫

不依指示行動

不讓人把話說完

所有一切都想共享

無法拒絕只能接受

話題總是突然跳開

總是拿我跟別人比較

Chapter 4 感覺受傷的時候

特別過來卻叫我回去

渴望安慰卻被冷漠對待

總是敷衍地讚美

連一句謝謝也沒有

被冷淡對待

回應總是冷冰冰

明明約好卻以其他事情優先

在人前讚美我

把我的事擺在後面

被說「很冷淡」

特別做的事卻被嫌多此一舉

一催促就生氣

認真教導卻換來臭臉

聽見有人說壞話或爭吵時

從細節裡挑毛病

光憑外表就下結論

被築起心牆而感到寂寞

感覺被忽視了

Chapter 5 無法理解的時候

只是詢問理由就發怒

反應冷淡讓人洩氣

不先說明用意

期待討論卻遲遲不開口

時間快到才開始行動

想溝通時卻沉默

完全不聽勸告

只是想要你的共鳴

送上好禮卻不見開心

沒有合理順序的行事

還沒做就先說「沒辦法」

收到手作禮物

只是改變計畫就生氣

【結語】你感受到「換個角度接納」的力量了嗎?

Chapter 1 用「接納」看待,人際關係就會變輕鬆

那句話,真的有傳達到嗎?

四大性格類型

兩軸線看性格

不合拍的類型

在「表達」之前先學會「接納」

本書閱讀方法

Chapter 2 感覺不爽的時候

把工作全部丟給我

幫了忙卻換來不悅

到了約定時間才連絡

每次都問東問西

氣氛正好時卻潑冷水

「總之就先這樣」的敷衍

完全不懂我的心情

總想一起行動

無法確認回來時間

看不出真心話

外出時緊迫盯人

老把「但是」、「可是」掛在嘴上

Chapter 3 感到困擾的時候

未經思考就衝動行事

話說一堆卻沒有結論

交代的工作不馬上做

沒有計畫就出門

總想把時間和順序安排清楚

一句「你決定」讓我好困擾

突然過來搭話

總是被問接下來的計畫

不依指示行動

不讓人把話說完

所有一切都想共享

無法拒絕只能接受

話題總是突然跳開

總是拿我跟別人比較

Chapter 4 感覺受傷的時候

特別過來卻叫我回去

渴望安慰卻被冷漠對待

總是敷衍地讚美

連一句謝謝也沒有

被冷淡對待

回應總是冷冰冰

明明約好卻以其他事情優先

在人前讚美我

把我的事擺在後面

被說「很冷淡」

特別做的事卻被嫌多此一舉

一催促就生氣

認真教導卻換來臭臉

聽見有人說壞話或爭吵時

從細節裡挑毛病

光憑外表就下結論

被築起心牆而感到寂寞

感覺被忽視了

Chapter 5 無法理解的時候

只是詢問理由就發怒

反應冷淡讓人洩氣

不先說明用意

期待討論卻遲遲不開口

時間快到才開始行動

想溝通時卻沉默

完全不聽勸告

只是想要你的共鳴

送上好禮卻不見開心

沒有合理順序的行事

還沒做就先說「沒辦法」

收到手作禮物

只是改變計畫就生氣

【結語】你感受到「換個角度接納」的力量了嗎?

序/導讀

【前言】請用我的話來說

「為什麼要這樣說?」

「為什麼就是不懂我?」

你是不是也對誰有過這樣的感受?

在日常生活與人互動時,

總會遇到一些讓人驚訝的情況,讓你忍不住想說:

「怎麼會變成這樣!?」

對方完全無法理解你的話、

用出乎意料的反應傷害了你,

有時甚至被對方耍得團團轉。

你應該經常有這種感覺到有疙瘩的時候吧。這的以為,認為「對方用的是跟我一樣的語言」。

這樣的煩悶感,大家或多或少都曾有過吧?

然而或許那背後其實只是你自己的某種「預設立場」。

例如:「對方也一定和我有相同的語言/想法。」

當你心裡想著:「為什麼要這樣說?」

其實意思是:「為什麼不這樣說呢?」

當你說:「為什麼就是不懂我?」

其實意思是:「為什麼聽不懂我說的話呢?」

這些話語背後都有個前提──「請用我的語言來與我對話」。

若我們先放下這個前提,試著窺探對方的真心話,

就能逐漸發現自己與對方的「不同」。

「什麼嘛,原來你是這樣想的啊!」

只要能夠這樣思考,心情應該也會變得輕鬆許多吧!

讓我們學習如何更準確地理解自己,也溫柔地接納他人吧!

「為什麼要這樣說?」

「為什麼就是不懂我?」

你是不是也對誰有過這樣的感受?

在日常生活與人互動時,

總會遇到一些讓人驚訝的情況,讓你忍不住想說:

「怎麼會變成這樣!?」

對方完全無法理解你的話、

用出乎意料的反應傷害了你,

有時甚至被對方耍得團團轉。

你應該經常有這種感覺到有疙瘩的時候吧。這的以為,認為「對方用的是跟我一樣的語言」。

這樣的煩悶感,大家或多或少都曾有過吧?

然而或許那背後其實只是你自己的某種「預設立場」。

例如:「對方也一定和我有相同的語言/想法。」

當你心裡想著:「為什麼要這樣說?」

其實意思是:「為什麼不這樣說呢?」

當你說:「為什麼就是不懂我?」

其實意思是:「為什麼聽不懂我說的話呢?」

這些話語背後都有個前提──「請用我的語言來與我對話」。

若我們先放下這個前提,試著窺探對方的真心話,

就能逐漸發現自己與對方的「不同」。

「什麼嘛,原來你是這樣想的啊!」

只要能夠這樣思考,心情應該也會變得輕鬆許多吧!

讓我們學習如何更準確地理解自己,也溫柔地接納他人吧!

試閱

●那句話,真的有傳達到嗎?

A君把主管交辦的資料完成後交出去。

「喔!做得很好啊!」主管對A君大力稱讚。

然而,A君不僅看起來不高興,甚至一臉不服氣。

為什麼A君會不高興?知道原因嗎?

人們常常會把自己聽了會開心的話,拿來對別人說。

然而,對你來說,什麼樣的話語才算是「稱讚」呢?

如果你是一個聽到「你好厲害!」就會很開心的人,那麼在稱讚別人時,也很可能會說出「你好厲害!」這句話;而如果你喜歡聽到「謝謝你」,那你在表達感謝或讚美時,也很可能會說「謝謝你」。

無論是誰,都以為只要是自己聽了開心的話語,對方也一定會開心。

當對方反應不如預期,也就表示那是我們「自己的以為」。

「他會很開心吧」,當主管以為自己說的話會讓下屬開心,但對A君來說卻不是稱讚。

你也曾經有過這樣煩惱吧!覺得沒辦法把自己的話好好傳達給對方,又或者是無法理解對方所說的話?

・明明大力稱讚,對方的反應卻很差!

・「隨便做做就好」,主管含糊不清的指示讓人困擾不已。

・一句「謝謝」都沒有讓人好失望!

雖然都是些小事,但當對方反應不如預期,就容易心生不滿。這樣的經驗,應該每個人都有過吧!

當人際關係出現不公平或不滿的情緒時,問題往往不在於對方的性格,而是在於我們自以為對方跟自己「一樣」。

前面的例子之所以會讓人感到不爽,其實都是因為我們心裡有這樣的預設:

「大力稱讚的話,任誰聽到都會開心吧!」

「工作當然是指示愈明確愈容易進行啊!」

「經常說『謝謝』是理所當然的吧!」

我們總是理所當然地認為,對方的價值觀和自己是一樣的,也在這種思維模式下進行著溝通,問題正是由此而來。

我過去也曾這樣深信不疑。

對我而言,「你真厲害!」就是讚美,所以總是積極地對身旁的人這樣說。然而有一次對方卻回我:「我不知道你覺得哪裡厲害,這句話聽起來只覺得是隨便看看。」我當場愣住,腦袋一片空白。

「我明明這麼努力地在讚美,卻完全無法傳達給對方……」

那時我才第一次意識到,原來對我來說是讚美的話語,聽在對方耳裡卻是負面的意思。當我發現這件事時,已經有不少部屬默默疏遠我了。

「不能再這樣下去!」當意識到自己那種自以為的想法,我決定徹底改變做法。針對讚美語言的差異、工作風格的不同,我開始透過各種觀點研究「溝通」方式。

經過十六年的調查與觀察,我發現人的性格大致可以區分為四大類型,每一種類型都有自己獨特的溝通方式。

我將這個理論稱為「性格統計學」,透過它,不僅可以認識自己的性格,也能判斷對方的性格,進而掌握彼此之間的差異。

透過認知到彼此不同,即使對方的性格不變,我們也能改變自己接收與解讀對方的方式。

例如:無法把「真厲害!」當作讚美的人,那是因為他們更在乎被「具體評價」。

與其聽到:「你把浴室刷得亮晶晶,真厲害!」更希望聽到:「不只是浴缸,就連窗戶都擦得好乾淨,每個細節都注意到了,做得真好!」像這樣具體的評價,對他們來說才是真正的讚美。

一開始提到的A君也是如此。當他聽到主管說「真厲害!」時,因為不明白說的是哪個部分,導致他以為「主管根本就沒認真看我做的資料」。

只要理解這個不同,就能把A君從「被稱讚還不開心的可惡小子」,變成一個「期待聽到具體評價的人」。下次對他說的話也會不一樣,人際關係就會有所改善。

我們只要活著就會遇見各式各樣的人。

強勢的人、煩人的人、任性的人、沒幹勁的人、冷漠的人、沉重的人……

每天都有可能在某個瞬間對某人產生:「怎麼會這樣?」的困惑或不滿。

但這或許只是你一廂情願的誤會呢?

或許那些反常行為的背後,其實藏著對方未曾說出口的真心話呢?

只要理解對方話中之意,日常中那些不爽、受傷、煩躁的情緒就會減少。

只要改變自己「接收訊息」的方式,人際關係中所產生的壓力,也能大大減輕。

A君把主管交辦的資料完成後交出去。

「喔!做得很好啊!」主管對A君大力稱讚。

然而,A君不僅看起來不高興,甚至一臉不服氣。

為什麼A君會不高興?知道原因嗎?

人們常常會把自己聽了會開心的話,拿來對別人說。

然而,對你來說,什麼樣的話語才算是「稱讚」呢?

如果你是一個聽到「你好厲害!」就會很開心的人,那麼在稱讚別人時,也很可能會說出「你好厲害!」這句話;而如果你喜歡聽到「謝謝你」,那你在表達感謝或讚美時,也很可能會說「謝謝你」。

無論是誰,都以為只要是自己聽了開心的話語,對方也一定會開心。

當對方反應不如預期,也就表示那是我們「自己的以為」。

「他會很開心吧」,當主管以為自己說的話會讓下屬開心,但對A君來說卻不是稱讚。

你也曾經有過這樣煩惱吧!覺得沒辦法把自己的話好好傳達給對方,又或者是無法理解對方所說的話?

・明明大力稱讚,對方的反應卻很差!

・「隨便做做就好」,主管含糊不清的指示讓人困擾不已。

・一句「謝謝」都沒有讓人好失望!

雖然都是些小事,但當對方反應不如預期,就容易心生不滿。這樣的經驗,應該每個人都有過吧!

當人際關係出現不公平或不滿的情緒時,問題往往不在於對方的性格,而是在於我們自以為對方跟自己「一樣」。

前面的例子之所以會讓人感到不爽,其實都是因為我們心裡有這樣的預設:

「大力稱讚的話,任誰聽到都會開心吧!」

「工作當然是指示愈明確愈容易進行啊!」

「經常說『謝謝』是理所當然的吧!」

我們總是理所當然地認為,對方的價值觀和自己是一樣的,也在這種思維模式下進行著溝通,問題正是由此而來。

我過去也曾這樣深信不疑。

對我而言,「你真厲害!」就是讚美,所以總是積極地對身旁的人這樣說。然而有一次對方卻回我:「我不知道你覺得哪裡厲害,這句話聽起來只覺得是隨便看看。」我當場愣住,腦袋一片空白。

「我明明這麼努力地在讚美,卻完全無法傳達給對方……」

那時我才第一次意識到,原來對我來說是讚美的話語,聽在對方耳裡卻是負面的意思。當我發現這件事時,已經有不少部屬默默疏遠我了。

「不能再這樣下去!」當意識到自己那種自以為的想法,我決定徹底改變做法。針對讚美語言的差異、工作風格的不同,我開始透過各種觀點研究「溝通」方式。

經過十六年的調查與觀察,我發現人的性格大致可以區分為四大類型,每一種類型都有自己獨特的溝通方式。

我將這個理論稱為「性格統計學」,透過它,不僅可以認識自己的性格,也能判斷對方的性格,進而掌握彼此之間的差異。

透過認知到彼此不同,即使對方的性格不變,我們也能改變自己接收與解讀對方的方式。

例如:無法把「真厲害!」當作讚美的人,那是因為他們更在乎被「具體評價」。

與其聽到:「你把浴室刷得亮晶晶,真厲害!」更希望聽到:「不只是浴缸,就連窗戶都擦得好乾淨,每個細節都注意到了,做得真好!」像這樣具體的評價,對他們來說才是真正的讚美。

一開始提到的A君也是如此。當他聽到主管說「真厲害!」時,因為不明白說的是哪個部分,導致他以為「主管根本就沒認真看我做的資料」。

只要理解這個不同,就能把A君從「被稱讚還不開心的可惡小子」,變成一個「期待聽到具體評價的人」。下次對他說的話也會不一樣,人際關係就會有所改善。

我們只要活著就會遇見各式各樣的人。

強勢的人、煩人的人、任性的人、沒幹勁的人、冷漠的人、沉重的人……

每天都有可能在某個瞬間對某人產生:「怎麼會這樣?」的困惑或不滿。

但這或許只是你一廂情願的誤會呢?

或許那些反常行為的背後,其實藏著對方未曾說出口的真心話呢?

只要理解對方話中之意,日常中那些不爽、受傷、煩躁的情緒就會減少。

只要改變自己「接收訊息」的方式,人際關係中所產生的壓力,也能大大減輕。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價