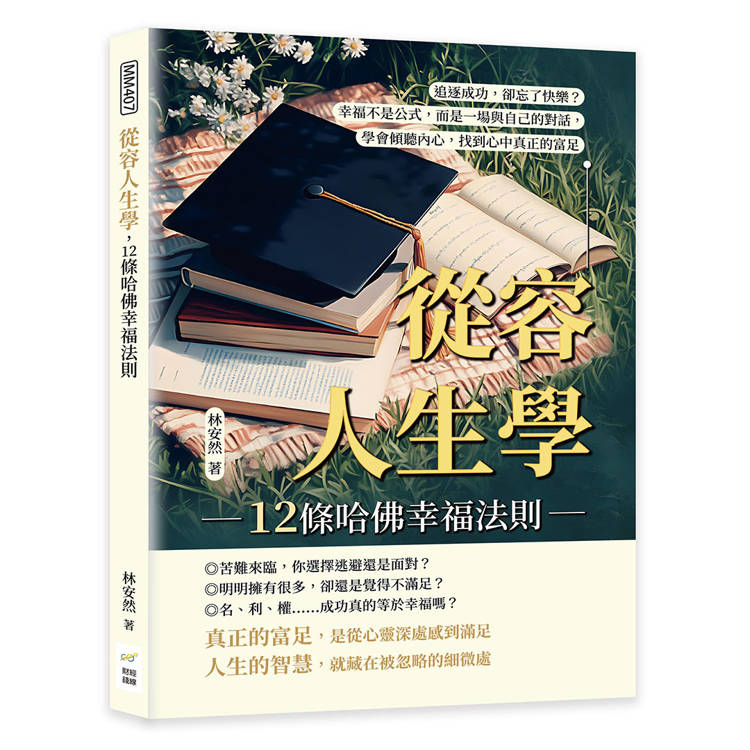

從容人生學,12條哈佛幸福法則:追逐成功,卻忘了快樂?幸福不是公式,而是一場與自己的對話,學會傾聽內心,找到心中真正的富足

活動訊息

內容簡介

◎苦難來臨,你選擇逃避還是面對?

◎明明擁有很多,卻還是覺得不滿足?

◎名、利、權……成功真的等於幸福嗎?

真正的富足,是從心靈深處感到滿足

人生的智慧,就藏在被忽略的細微處

【幸福的真諦】

成功並非衡量人生價值的唯一標準,真正的幸福是來自內心的滿足與平靜,而非外在的名利財富。作者透過深入心理學研究,揭示許多人之所以不快樂,是因為過度追逐外在成就,忽略了內心真正的需求。本書以豐富的故事與生動的案例,提出人生真正的意義應該建立在熱愛生活、珍惜當下,以及發揮個人優勢上。唯有認清幸福來自內心,我們才能獲得持續而深刻的快樂。

【在逆境中成長】

每個人的一生都無法避免挫折與挑戰,但正是這些困難塑造了我們的韌性與成熟。本書提醒讀者,挫折與苦難不應被視為生命中的障礙,而是通往更豐盈人生的養分。書中列舉許多真實故事,包括名人與普通人如何從人生的低谷中站起,重新定義自我,找到內在的力量。面對困難時,我們能選擇的是自己的態度,學會忍耐,掌控情緒,並從困境中汲取智慧,這些都是通往成功與幸福的重要關鍵。

【放下比較與執念】

人們經常陷入和他人的比較中,導致內心焦慮與失落。無謂的比較和過多的欲望只會增加內心的不安,真正的幸福在於對自身價值的肯定與內在的平靜。書中引用豐富的心理學研究與生動的寓言故事,教導我們如何從比較的束縛中解脫,培養內心的平常心,懂得淡泊名利,珍惜已經擁有的一切。作者強調,當我們放下執念,轉念看待世界時,幸福將如影隨形,讓生活更為輕盈自在。

【善待自己與他人】

幸福不只是個人的內心感受,更存在於我們與他人互動的過程中。本書提出,幸福的人生來自良好的情緒管理、人際關係、家庭關係,以及健康的生活方式。書中提供有效的情緒管理技巧,包括如何樂觀面對挑戰、學習控制衝動情緒,以及透過感恩與欣賞自我,達到身心和諧。此外,作者特別強調人際互動的重要性,透過寬容、善待他人,建立深厚而正向的關係,從而創造長久且穩定的快樂。

本書特色:本書以深入淺出的心理學理論與豐富生動的實際案例,引導讀者重新思考成功與幸福的真諦。作者融合心理學研究和日常故事,揭示內心的滿足與快樂遠比外在名利更重要。本書鼓勵讀者透過轉變心態、放下執念、掌控情緒,從而培養感恩與知足,享受簡單純粹的生活樂趣,學會珍惜當下,才能真正邁向快樂的人生。

◎明明擁有很多,卻還是覺得不滿足?

◎名、利、權……成功真的等於幸福嗎?

真正的富足,是從心靈深處感到滿足

人生的智慧,就藏在被忽略的細微處

【幸福的真諦】

成功並非衡量人生價值的唯一標準,真正的幸福是來自內心的滿足與平靜,而非外在的名利財富。作者透過深入心理學研究,揭示許多人之所以不快樂,是因為過度追逐外在成就,忽略了內心真正的需求。本書以豐富的故事與生動的案例,提出人生真正的意義應該建立在熱愛生活、珍惜當下,以及發揮個人優勢上。唯有認清幸福來自內心,我們才能獲得持續而深刻的快樂。

【在逆境中成長】

每個人的一生都無法避免挫折與挑戰,但正是這些困難塑造了我們的韌性與成熟。本書提醒讀者,挫折與苦難不應被視為生命中的障礙,而是通往更豐盈人生的養分。書中列舉許多真實故事,包括名人與普通人如何從人生的低谷中站起,重新定義自我,找到內在的力量。面對困難時,我們能選擇的是自己的態度,學會忍耐,掌控情緒,並從困境中汲取智慧,這些都是通往成功與幸福的重要關鍵。

【放下比較與執念】

人們經常陷入和他人的比較中,導致內心焦慮與失落。無謂的比較和過多的欲望只會增加內心的不安,真正的幸福在於對自身價值的肯定與內在的平靜。書中引用豐富的心理學研究與生動的寓言故事,教導我們如何從比較的束縛中解脫,培養內心的平常心,懂得淡泊名利,珍惜已經擁有的一切。作者強調,當我們放下執念,轉念看待世界時,幸福將如影隨形,讓生活更為輕盈自在。

【善待自己與他人】

幸福不只是個人的內心感受,更存在於我們與他人互動的過程中。本書提出,幸福的人生來自良好的情緒管理、人際關係、家庭關係,以及健康的生活方式。書中提供有效的情緒管理技巧,包括如何樂觀面對挑戰、學習控制衝動情緒,以及透過感恩與欣賞自我,達到身心和諧。此外,作者特別強調人際互動的重要性,透過寬容、善待他人,建立深厚而正向的關係,從而創造長久且穩定的快樂。

本書特色:本書以深入淺出的心理學理論與豐富生動的實際案例,引導讀者重新思考成功與幸福的真諦。作者融合心理學研究和日常故事,揭示內心的滿足與快樂遠比外在名利更重要。本書鼓勵讀者透過轉變心態、放下執念、掌控情緒,從而培養感恩與知足,享受簡單純粹的生活樂趣,學會珍惜當下,才能真正邁向快樂的人生。

目錄

前言

第一章 成功的價值—幸福才是終極目標

第二章 在挫折中前行—困境是成長的動機

第三章 少一點名利,多一點幸福

第四章 情緒管理—學會轉念,擁抱樂觀

第五章 享受生活—珍惜自己,放下比較

第六章 人際關係—善待他人,成就自己

第七章 友誼的真諦—放下刻薄,溫暖待人

第八章 家庭的羈絆—珍惜當下,莫待遺憾

第九章 讓愛情自由,留給彼此喘息的空間

第十章 用心工作,才能真正快樂

第十一章 學習之道—認真學,瀟灑玩

第十二章 健康為本,打造幸福人生

第一章 成功的價值—幸福才是終極目標

第二章 在挫折中前行—困境是成長的動機

第三章 少一點名利,多一點幸福

第四章 情緒管理—學會轉念,擁抱樂觀

第五章 享受生活—珍惜自己,放下比較

第六章 人際關係—善待他人,成就自己

第七章 友誼的真諦—放下刻薄,溫暖待人

第八章 家庭的羈絆—珍惜當下,莫待遺憾

第九章 讓愛情自由,留給彼此喘息的空間

第十章 用心工作,才能真正快樂

第十一章 學習之道—認真學,瀟灑玩

第十二章 健康為本,打造幸福人生

試閱

第一章 成功的價值──幸福才是終極目標

如果你總是盯著自己的缺點,沉浸於過去的失敗,那麼人生回報給你的,絕不會是美酒般的甘甜。

──富蘭克林.羅斯福

成功和幸福都要擁有

許多人將成功視為人生的終極目標,認為只要功成名就,就能獲得幸福。然而,成功與幸福並不完全劃上等號。如果一個人全心投入追逐成功,卻忽略了日常生活中的快樂,那麼最終可能發現,成功並未帶來真正的滿足感。

隨著社會競爭日益激烈,人們對成功的渴望與日俱增,認為成功代表著財富、名聲、地位,甚至是人生的意義。然而,成功究竟是什麼呢?它通常被定義為實現目標的過程,無論是賺取財富、發表論文,還是創立企業,成功的標準多數與外在成就有關。然而,這種成功的衡量方式,真的能帶來持久的快樂嗎?

幸福的定義則更為主觀,它是一種內心的感受,是在日常生活中找到滿足感的能力。幸福可以來自與親友共度時光、漫步於山間林道、靜靜地閱讀一本好書,甚至只是沉浸在當下的寧靜之中。幸福並非來自於單純的成就,而是來自於對生活的熱愛與珍惜。

心理學家馬丁.賽里格曼指出,成功雖然能帶來短暫的快樂,但真正的幸福來自於更深層的心理狀態,例如擁有正向的人際關係、對人生的意義感、以及持續的自我成長。

企業家亞歷山大年輕時是一名金融分析師,畢業於世界知名的商學院,進入投資銀行工作後,他以為高薪與職場成功能帶來快樂。然而,當他達成目標,晉升為管理階層後,卻發現自己日漸疲憊,生活被無止境的會議與壓力填滿。他擁有財富與名聲,卻失去了內心的寧靜。

有一天,他偶然參加了一場藝術展覽,看到了一幅畫作──畫中的老者坐在湖邊垂釣,臉上洋溢著平靜與滿足。這讓他開始思考:「難道這才是真正的幸福嗎?」最終,他選擇辭去高薪的職位,搬到小鎮開始自己的藝術創作,並將投資經驗應用於幫助新創公司發展。他發現,當自己不再執著於外在成就,而是尋找真正熱愛的事物時,內心才開始感受到快樂。

心理學研究顯示,許多人誤以為獲得更多的財富、地位或權力,就能帶來更大的幸福。然而,諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾.康納曼(Daniel Kahneman)的研究顯示,當收入超過一定程度後,額外的財富並不會顯著提升幸福感。相反地,收入較高的人往往承受更大的壓力,反而難以真正享受生活。

這說明,當我們過度追求成功,卻忽略了生活本身的價值時,可能會陷入「成功的陷阱」──即便我們實現了目標,內心仍舊感到空虛。這正是許多人在人生高峰時,仍然感到不滿足的原因。

在我們的社會中,「成功」往往被定義為擁有財富、權力或社會地位,而「幸福」則被視為成功的附屬品。然而,這種觀念值得重新審視。真正的幸福,來自於對生活的熱愛、對關係的珍惜,以及對內在價值的肯定。

心理學家愛德華.迪西(Edward Deci)與理查德.萊恩(Richard Ryan)提出的「自我決定理論」(Self-Determination Theory)指出,人類的幸福來自於三個核心需求:自主性(Autonomy)、能力感(Competence)與關聯性(Relatedness)。換句話說,當我們能夠自主決定自己的人生,感受到自身的能力,並擁有深厚的人際關係時,才會真正感到幸福。

有一位年輕的小提琴家,從小夢想成為世界頂尖的音樂家。他日以繼夜地練習,甚至犧牲了與朋友、家人相處的時間,只為了達成心中的目標。然而,在某次比賽獲得冠軍後,他卻發現自己的內心並未因此感到真正的快樂。這時,他的一位老師告訴他:「如果拉琴讓你快樂,那麼你已經成功了,為什麼還要用別人的標準來衡量自己的成就呢?」

這句話讓他開始反思,他意識到,自己真正熱愛的是音樂本身,而非獲獎帶來的榮耀。從那時起,他改變了練習的心態,不再為了競爭而彈奏,而是為了享受音樂的美好。他發現,當自己放下對「成功」的執念時,內心反而獲得了更多的自由與快樂。

在人生的旅程中,成功固然重要,但幸福才是最終的目標。我們應該學會欣賞當下,珍惜眼前的人與事,而非盲目追逐社會賦予的成功標準。當我們真正理解並接受這一點時,或許會發現,幸福早已在我們身邊,等待我們去發掘。

如果你總是盯著自己的缺點,沉浸於過去的失敗,那麼人生回報給你的,絕不會是美酒般的甘甜。

──富蘭克林.羅斯福

成功和幸福都要擁有

許多人將成功視為人生的終極目標,認為只要功成名就,就能獲得幸福。然而,成功與幸福並不完全劃上等號。如果一個人全心投入追逐成功,卻忽略了日常生活中的快樂,那麼最終可能發現,成功並未帶來真正的滿足感。

隨著社會競爭日益激烈,人們對成功的渴望與日俱增,認為成功代表著財富、名聲、地位,甚至是人生的意義。然而,成功究竟是什麼呢?它通常被定義為實現目標的過程,無論是賺取財富、發表論文,還是創立企業,成功的標準多數與外在成就有關。然而,這種成功的衡量方式,真的能帶來持久的快樂嗎?

幸福的定義則更為主觀,它是一種內心的感受,是在日常生活中找到滿足感的能力。幸福可以來自與親友共度時光、漫步於山間林道、靜靜地閱讀一本好書,甚至只是沉浸在當下的寧靜之中。幸福並非來自於單純的成就,而是來自於對生活的熱愛與珍惜。

心理學家馬丁.賽里格曼指出,成功雖然能帶來短暫的快樂,但真正的幸福來自於更深層的心理狀態,例如擁有正向的人際關係、對人生的意義感、以及持續的自我成長。

企業家亞歷山大年輕時是一名金融分析師,畢業於世界知名的商學院,進入投資銀行工作後,他以為高薪與職場成功能帶來快樂。然而,當他達成目標,晉升為管理階層後,卻發現自己日漸疲憊,生活被無止境的會議與壓力填滿。他擁有財富與名聲,卻失去了內心的寧靜。

有一天,他偶然參加了一場藝術展覽,看到了一幅畫作──畫中的老者坐在湖邊垂釣,臉上洋溢著平靜與滿足。這讓他開始思考:「難道這才是真正的幸福嗎?」最終,他選擇辭去高薪的職位,搬到小鎮開始自己的藝術創作,並將投資經驗應用於幫助新創公司發展。他發現,當自己不再執著於外在成就,而是尋找真正熱愛的事物時,內心才開始感受到快樂。

心理學研究顯示,許多人誤以為獲得更多的財富、地位或權力,就能帶來更大的幸福。然而,諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾.康納曼(Daniel Kahneman)的研究顯示,當收入超過一定程度後,額外的財富並不會顯著提升幸福感。相反地,收入較高的人往往承受更大的壓力,反而難以真正享受生活。

這說明,當我們過度追求成功,卻忽略了生活本身的價值時,可能會陷入「成功的陷阱」──即便我們實現了目標,內心仍舊感到空虛。這正是許多人在人生高峰時,仍然感到不滿足的原因。

在我們的社會中,「成功」往往被定義為擁有財富、權力或社會地位,而「幸福」則被視為成功的附屬品。然而,這種觀念值得重新審視。真正的幸福,來自於對生活的熱愛、對關係的珍惜,以及對內在價值的肯定。

心理學家愛德華.迪西(Edward Deci)與理查德.萊恩(Richard Ryan)提出的「自我決定理論」(Self-Determination Theory)指出,人類的幸福來自於三個核心需求:自主性(Autonomy)、能力感(Competence)與關聯性(Relatedness)。換句話說,當我們能夠自主決定自己的人生,感受到自身的能力,並擁有深厚的人際關係時,才會真正感到幸福。

有一位年輕的小提琴家,從小夢想成為世界頂尖的音樂家。他日以繼夜地練習,甚至犧牲了與朋友、家人相處的時間,只為了達成心中的目標。然而,在某次比賽獲得冠軍後,他卻發現自己的內心並未因此感到真正的快樂。這時,他的一位老師告訴他:「如果拉琴讓你快樂,那麼你已經成功了,為什麼還要用別人的標準來衡量自己的成就呢?」

這句話讓他開始反思,他意識到,自己真正熱愛的是音樂本身,而非獲獎帶來的榮耀。從那時起,他改變了練習的心態,不再為了競爭而彈奏,而是為了享受音樂的美好。他發現,當自己放下對「成功」的執念時,內心反而獲得了更多的自由與快樂。

在人生的旅程中,成功固然重要,但幸福才是最終的目標。我們應該學會欣賞當下,珍惜眼前的人與事,而非盲目追逐社會賦予的成功標準。當我們真正理解並接受這一點時,或許會發現,幸福早已在我們身邊,等待我們去發掘。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價