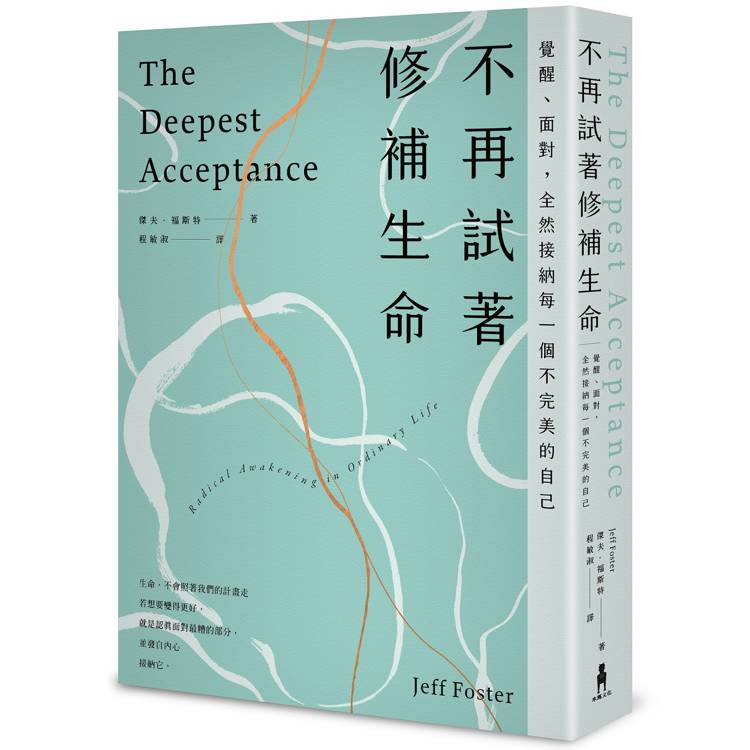

不再試著修補生命:覺醒、面對,全然接納每一個不完美的自己(四版)

The Deepest Acceptance

活動訊息

內容簡介

「世界百大最具精神影響力人物」代表作

★亞馬遜書店四.六星好評★

生命,不會照著我們的計畫走,

若想要變得更好,

就是認真面對最糟的部分,

並發自內心接納它。

在本書中,我們將探究內在的衝突根源,

因為衝突發生的地方,也將是它結束的地方。

「就像海洋接納每一道海浪,我們的意識,也早已容許和接納此刻發生的事。」

【本書適合】

◎覺得自己正在受苦、生命一片混沌的人

◎認為自己不夠完美,想擺脫一切壞情緒與壞念頭的人

◎渴望生命的完整與自由,欲探究生命意義的人

◎被工作、家庭、健康等各種壓力壓得喘不過氣的人

◎對生活充滿不安全感,害怕失去擁有一切的人

◆我們為什麼受苦?

當我們忘記「自我的本質」,多數人會企圖建構「故事」,並維持由錯誤概念構成的「自我形象」,導致我們不僅和當下的經驗對抗,更與他人、與宇宙對抗。而這股來自內在的衝突,便成為外在的衝突。

一旦我們和生命的本質對抗──逃離不適的感覺,逃離我們不喜歡的自己,各式各樣的苦難便由此而起。

◆你害怕失去什麼?

失去什麼會讓你覺得自己變得不完整?真正的自由不用向外尋求,真正的自由是不依賴外在的事物來讓你感覺完整。菸、性、靈性導師慈愛的眼神都不可能使你一輩子自由,只有當你把注意力轉一百八十度,回頭去看你急著想逃離的糟糕,你才有可能發現真正的自由與平靜就在你的感受中。

◆所有的苦難都是在邀請你回來接納現在

苦難、壓力或心理問題都不再是需要被超越或摧毁的邪惡,而是讓你看到自己內心仍在交戰或尋求的一個機會。在苦難中,你永遠都看得到這種爭戰,也永遠都找得到對接納的盲目。所以,心裡的爭戰在邀請你回到全然的接納,而苦難雖使你痛苦,卻也指引你回家的路。

◆從覺醒到實踐,展開「全然接納」的旅程

作者分享自身因憂鬱症與疾病纏身而展開心靈探索的過程,引領我們發掘真我,脫離受苦模式,體悟何謂「全然的接納,從日常生活中覺醒」。

若將我們的生命比喻為大海,海裡無數翻騰湧起的波浪,都是生命的一部分。我們無法挑剔波浪的美醜,正如我們無法抗拒生命中每一個未知的來臨。而真正的接納是承認此刻的真實。本書邀請你停止向外的無效追尋,全然接納此刻的完整:自由地面對自己,容許一切以原本樣貌出現,和生命的各種面貌保持親密。

不再試著修補生命,你或許能成為生命的助手;不再試著糾正別人,你或許能成為他們的祝福。或許真正的療癒,就發生在你放手的時候。

【專文推薦】

「我很喜歡這本書,它就像大海那樣撫慰了我。它用理性讓我明白,人生的突破口並不建立在壓抑、否認、掩飾或盲信之上,只要卸除抗拒的企圖,接納真實的狀況,那些緊繃的感覺全都能夠放鬆下來。就算一時做不到,就連這樣的心情也都可以被接納。

它在我脆弱的時候拉我一把,在我平靜自由的此刻仍賦予我力量。」

──李惠貞 獨角獸計劃主持人

「看了本書,悟了自己那個原本的心──當下、瞬間那種心靈的狀態,全然的接納,我相信不為何,只為有源頭活水,靈性覺醒美妙的矛盾之處,就在此時此地,面對當下,生命已全然完整、俱足圓滿。」

──陳秀蓉 臺灣師範大學教育心理與輔導學系教授

★亞馬遜書店四.六星好評★

生命,不會照著我們的計畫走,

若想要變得更好,

就是認真面對最糟的部分,

並發自內心接納它。

在本書中,我們將探究內在的衝突根源,

因為衝突發生的地方,也將是它結束的地方。

「就像海洋接納每一道海浪,我們的意識,也早已容許和接納此刻發生的事。」

【本書適合】

◎覺得自己正在受苦、生命一片混沌的人

◎認為自己不夠完美,想擺脫一切壞情緒與壞念頭的人

◎渴望生命的完整與自由,欲探究生命意義的人

◎被工作、家庭、健康等各種壓力壓得喘不過氣的人

◎對生活充滿不安全感,害怕失去擁有一切的人

◆我們為什麼受苦?

當我們忘記「自我的本質」,多數人會企圖建構「故事」,並維持由錯誤概念構成的「自我形象」,導致我們不僅和當下的經驗對抗,更與他人、與宇宙對抗。而這股來自內在的衝突,便成為外在的衝突。

一旦我們和生命的本質對抗──逃離不適的感覺,逃離我們不喜歡的自己,各式各樣的苦難便由此而起。

◆你害怕失去什麼?

失去什麼會讓你覺得自己變得不完整?真正的自由不用向外尋求,真正的自由是不依賴外在的事物來讓你感覺完整。菸、性、靈性導師慈愛的眼神都不可能使你一輩子自由,只有當你把注意力轉一百八十度,回頭去看你急著想逃離的糟糕,你才有可能發現真正的自由與平靜就在你的感受中。

◆所有的苦難都是在邀請你回來接納現在

苦難、壓力或心理問題都不再是需要被超越或摧毁的邪惡,而是讓你看到自己內心仍在交戰或尋求的一個機會。在苦難中,你永遠都看得到這種爭戰,也永遠都找得到對接納的盲目。所以,心裡的爭戰在邀請你回到全然的接納,而苦難雖使你痛苦,卻也指引你回家的路。

◆從覺醒到實踐,展開「全然接納」的旅程

作者分享自身因憂鬱症與疾病纏身而展開心靈探索的過程,引領我們發掘真我,脫離受苦模式,體悟何謂「全然的接納,從日常生活中覺醒」。

若將我們的生命比喻為大海,海裡無數翻騰湧起的波浪,都是生命的一部分。我們無法挑剔波浪的美醜,正如我們無法抗拒生命中每一個未知的來臨。而真正的接納是承認此刻的真實。本書邀請你停止向外的無效追尋,全然接納此刻的完整:自由地面對自己,容許一切以原本樣貌出現,和生命的各種面貌保持親密。

不再試著修補生命,你或許能成為生命的助手;不再試著糾正別人,你或許能成為他們的祝福。或許真正的療癒,就發生在你放手的時候。

【專文推薦】

「我很喜歡這本書,它就像大海那樣撫慰了我。它用理性讓我明白,人生的突破口並不建立在壓抑、否認、掩飾或盲信之上,只要卸除抗拒的企圖,接納真實的狀況,那些緊繃的感覺全都能夠放鬆下來。就算一時做不到,就連這樣的心情也都可以被接納。

它在我脆弱的時候拉我一把,在我平靜自由的此刻仍賦予我力量。」

──李惠貞 獨角獸計劃主持人

「看了本書,悟了自己那個原本的心──當下、瞬間那種心靈的狀態,全然的接納,我相信不為何,只為有源頭活水,靈性覺醒美妙的矛盾之處,就在此時此地,面對當下,生命已全然完整、俱足圓滿。」

──陳秀蓉 臺灣師範大學教育心理與輔導學系教授

名人推薦

【全心推薦】(依姓氏筆劃排序)

王浩威 榮格分析師、精神科醫師

光禹 飛碟聯播網《夜光家族》主持人

李惠貞 獨角獸計劃主持人

陳秀蓉 臺灣師範大學教育心理與輔導學系教授

游乾桂 作家

【國外好評】

「傑夫.佛斯特是一位誠實的追尋者,他憑藉對當下這片謙卑存在之地的忠實,解開了追尋過程中的種種陷阱。他的書是旅程上一位溫柔而有幫助的伴侶。」

──馬克.尼波(Mark Nepo),《每一天的覺醒》、《心靈任務》作者

「這本書裡蘊含著一種傳遞:一種鮮活而充滿慈悲的臨在,它邀請我們在此時此刻覺醒,無論我們的生命正發生什麼。」

──塔拉.布萊克(Tara Brach),《全然接受這樣的我》、《全然慈悲這樣的我》作者

「智慧、廣闊、充滿愛。這些教導能讓心靈獲得自由。」

——傑克・康菲爾德(Jack Kornfield),《原諒的禪修》、《踏上心靈幽徑-穿越困境的靈性生活指引》作者

「本書是一顆多面向的靈性寶石。書中每一頁都透明地照亮我們的真實本性──那無中心、自然接納的覺知。傑夫完成了一項偉大的工作,揭示了這份覺知作為生命已然存在的泉源,使我們得以用最慈愛、最有意義的方式來生活。我對傑夫懷有深切的感激,他以如此強而有力、充滿愛與敏銳的方式呈現了其教導的精髓。這是一本永恆的經典,將引領無數人觸及終極圓滿的源頭。」

──彼得・芬納(Peter Fenner, PhD),《Radiant Mind》、《The Edge of Certainty》作者

「這是一部文字優美的指南,引領我們無畏而簡單地全然活在每個當下。本書充滿傑夫・佛斯特深切體悟與生命實踐的力量與真實。他對生命的肯定,以及對人類完整經驗的慈悲,正是當代所亟需的貢獻。」

──朱迪絲・布萊克斯通(Judith Blackstone, PhD),《Belonging Here》、《The Intimate Life》作者

「這本書不斷邀請我們,不要把靈性覺醒停留在常見的層次──單純追求經驗、逃避生活的混亂,或沉溺於頭腦的遊戲。它邀請我們深入生命的每一個角落,不遺漏任何細節。」

──史考特・基洛比(Scott Kiloby),《Reflections of the One Life: Daily Pointers to Enlightenment》、《Natural Rest for Addiction》作者

「《不再試著修補生命》講述了一種慈悲的覺知,它為我們揭示心靈與生俱來的歸宿──那是我們本就注定要發現的。愛是最高形式的接納;評判則是不接納的運作機制。」

──史蒂芬・李文(Stephen Levine),《A Year to Live》作者

「以溫暖、謙遜,並帶著溫柔卻深刻的誠實,傑夫邀請讀者去探尋那些自己最想迴避的內在角落,並在心靈的深處發現他們原本尋覓的東西。而在文字被遺忘之後,那份蘊含智慧與愛的力量仍會長存,這才是這本美麗之書的真正禮物。」

──魯珀特・史派拉(Rupert Spira),《Presence: The Art and Peace of Happiness》作者

「傑夫以這本誠實而富洞見的著作達成了極為可貴的成就──它惠及我們每一個人,並為我們所稱的生命之謎帶來亟需的光芒。」

──史蒂芬・高崔(Stephen Gawtry),《Watkins Mind Body Spirit》雜誌主編

「在全書中,傑夫・佛斯特的句子一再以嶄新、令人振奮且改變生命的方式,穿透我們的心靈與思想。」

──拉斐爾・庫什尼爾(Raphael Cushnir),《The One Thing Holding You Back》與《Surfing Your Inner Sea》作者

王浩威 榮格分析師、精神科醫師

光禹 飛碟聯播網《夜光家族》主持人

李惠貞 獨角獸計劃主持人

陳秀蓉 臺灣師範大學教育心理與輔導學系教授

游乾桂 作家

【國外好評】

「傑夫.佛斯特是一位誠實的追尋者,他憑藉對當下這片謙卑存在之地的忠實,解開了追尋過程中的種種陷阱。他的書是旅程上一位溫柔而有幫助的伴侶。」

──馬克.尼波(Mark Nepo),《每一天的覺醒》、《心靈任務》作者

「這本書裡蘊含著一種傳遞:一種鮮活而充滿慈悲的臨在,它邀請我們在此時此刻覺醒,無論我們的生命正發生什麼。」

──塔拉.布萊克(Tara Brach),《全然接受這樣的我》、《全然慈悲這樣的我》作者

「智慧、廣闊、充滿愛。這些教導能讓心靈獲得自由。」

——傑克・康菲爾德(Jack Kornfield),《原諒的禪修》、《踏上心靈幽徑-穿越困境的靈性生活指引》作者

「本書是一顆多面向的靈性寶石。書中每一頁都透明地照亮我們的真實本性──那無中心、自然接納的覺知。傑夫完成了一項偉大的工作,揭示了這份覺知作為生命已然存在的泉源,使我們得以用最慈愛、最有意義的方式來生活。我對傑夫懷有深切的感激,他以如此強而有力、充滿愛與敏銳的方式呈現了其教導的精髓。這是一本永恆的經典,將引領無數人觸及終極圓滿的源頭。」

──彼得・芬納(Peter Fenner, PhD),《Radiant Mind》、《The Edge of Certainty》作者

「這是一部文字優美的指南,引領我們無畏而簡單地全然活在每個當下。本書充滿傑夫・佛斯特深切體悟與生命實踐的力量與真實。他對生命的肯定,以及對人類完整經驗的慈悲,正是當代所亟需的貢獻。」

──朱迪絲・布萊克斯通(Judith Blackstone, PhD),《Belonging Here》、《The Intimate Life》作者

「這本書不斷邀請我們,不要把靈性覺醒停留在常見的層次──單純追求經驗、逃避生活的混亂,或沉溺於頭腦的遊戲。它邀請我們深入生命的每一個角落,不遺漏任何細節。」

──史考特・基洛比(Scott Kiloby),《Reflections of the One Life: Daily Pointers to Enlightenment》、《Natural Rest for Addiction》作者

「《不再試著修補生命》講述了一種慈悲的覺知,它為我們揭示心靈與生俱來的歸宿──那是我們本就注定要發現的。愛是最高形式的接納;評判則是不接納的運作機制。」

──史蒂芬・李文(Stephen Levine),《A Year to Live》作者

「以溫暖、謙遜,並帶著溫柔卻深刻的誠實,傑夫邀請讀者去探尋那些自己最想迴避的內在角落,並在心靈的深處發現他們原本尋覓的東西。而在文字被遺忘之後,那份蘊含智慧與愛的力量仍會長存,這才是這本美麗之書的真正禮物。」

──魯珀特・史派拉(Rupert Spira),《Presence: The Art and Peace of Happiness》作者

「傑夫以這本誠實而富洞見的著作達成了極為可貴的成就──它惠及我們每一個人,並為我們所稱的生命之謎帶來亟需的光芒。」

──史蒂芬・高崔(Stephen Gawtry),《Watkins Mind Body Spirit》雜誌主編

「在全書中,傑夫・佛斯特的句子一再以嶄新、令人振奮且改變生命的方式,穿透我們的心靈與思想。」

──拉斐爾・庫什尼爾(Raphael Cushnir),《The One Thing Holding You Back》與《Surfing Your Inner Sea》作者

目錄

致謝

作者序

推薦序 像大海一樣遼闊 李惠貞

全然接納為有源頭活水來 陳秀蓉

第一部 對全然接納的覺醒

1 生命的完整性

2 我們為何受苦?

◆追尋未來的完整

◆對當下的抗拒

◆試著掌握此刻

3 無盡的接納

◆管理波浪

◆接納的真諦

4 探索對此刻的覺知

◆「都在你的心智或腦中」

◆世界的「故事」

◆我的「故事」

◆感覺和本質之分

◆沒有負面想法這回事

第二部 實踐全然的接納

1 痛苦和疾病

◆痛和苦的差別

◆痛苦與時間

◆受害者身分

2 愛、關係和徹底的誠實

◆關係的由來

◆尋找對的人

◆墜入愛河

◆權力遊戲

◆衝突就是邀請

◆坦誠相見

◆關於我們彼此的「故事」

◆從別人角度想

◆寬容邪惡

◆寬容我們的「大師」:不再向外尋求接納

◆誠實表達當下的感受

◆聽到別人的真實

3 成癮症

◆衝動、渴望、需求和欲望

◆遇見衝動

◆你的本質不是成癮者

4 尋求開悟

作者序

推薦序 像大海一樣遼闊 李惠貞

全然接納為有源頭活水來 陳秀蓉

第一部 對全然接納的覺醒

1 生命的完整性

2 我們為何受苦?

◆追尋未來的完整

◆對當下的抗拒

◆試著掌握此刻

3 無盡的接納

◆管理波浪

◆接納的真諦

4 探索對此刻的覺知

◆「都在你的心智或腦中」

◆世界的「故事」

◆我的「故事」

◆感覺和本質之分

◆沒有負面想法這回事

第二部 實踐全然的接納

1 痛苦和疾病

◆痛和苦的差別

◆痛苦與時間

◆受害者身分

2 愛、關係和徹底的誠實

◆關係的由來

◆尋找對的人

◆墜入愛河

◆權力遊戲

◆衝突就是邀請

◆坦誠相見

◆關於我們彼此的「故事」

◆從別人角度想

◆寬容邪惡

◆寬容我們的「大師」:不再向外尋求接納

◆誠實表達當下的感受

◆聽到別人的真實

3 成癮症

◆衝動、渴望、需求和欲望

◆遇見衝動

◆你的本質不是成癮者

4 尋求開悟

序/導讀

推薦序 像大海一樣遼闊

獨角獸計劃主持人 李惠貞

我在《成為自由人》前言裡引述過一個說法,「我喜歡的一本書把人生比喻作海洋,我們生活中發生的大小事,就像是一道道浪,不論我們如何評斷波浪,都不會改變大海的本質。波浪不是你,它只是你的一個經驗。」

「懷疑的時候,在心裡召喚真實,你不是那道波浪,你是海洋。」

後來這段話成為最多讀者給我的回饋之一。這本影響我至深的書是──《不再試著修補生命》。

我在人生非常低潮的時候和它相遇。那時經歷一連串失去,內心有很深的恐懼,想要緊抓住的,反而離我更遠。《不再試著修補生命》書裡一頁頁文字帶著我逐漸浮出水面,書閱畢時,雖不敢說已完全痊癒,但至少恢復了向前走的信心,並且對於自己因恐懼所做的錯誤決定有了更清晰的理解。我想,與其說是治癒了什麼,不如說是更坦誠地看見了自己真實的樣子。

作者以海洋為譬喻的說明方式,非常準確地解釋了一般人的心態。我們很常認同自己的某個面向──不論那是一項成就或失敗──然後用以解讀「我這個人」。有時是情緒,有時是具體的事件,有時甚至還沒發生,只是我們的預期,我們把那當作指標,認為那便代表了「我」。

生命中許多苦難由此而生。事件、情緒,都不會恆久,然而我們卻把自己限鎖在一種固著的狀態,因此看不到出口。作者說,人生的的每個經歷都像一道浪,浪確實短暫影響了海的形狀,但它不會改變海的本質。我們不會用一道浪定義一整片海洋,同樣,我們也不應該用某一段經歷定義自己全部的人生。

我很喜歡這本書,它就像大海那樣撫慰了我。它用理性讓我明白,人生的突破口並不建立在壓抑、否認、掩飾或盲信之上,只要卸除抗拒的企圖,接納真實的狀況,那些緊繃的感覺全都能夠放鬆下來。就算一時做不到,就連這樣的心情也都可以被接納。

「接納」這個詞在很多地方被濫用了,變得有點太縹渺,好像只是對自己的洗腦。《不再試著修補生命》卻清楚地說明了「接納」的意義和方法,每聽作者述說一次,就愈明瞭何謂接納,內心的不安和防衛就卸下了一層。所以我感覺讀這本書彷彿是一種變輕盈的過程。

「我們往往不知道自己在追求什麼,直到我們失去了什麼。失去是件可怕的事,但也可以是一個機會讓你看到,你根本不需要那些東西來使自己完整。」

回頭重讀,我才發現,這些年來的進步,有一些根本觀念可能是從這本書獲得而來。例如不再認同「You complete me」這樣的說法。

「某某人或某某成就能使我完整」這個概念,深深地削弱我們的力量。因為那代表失去對方或某個頭銜或身分,「我」就不完整、就有缺陷,這個人或這件事因此有了宰制我們的能力。為了不失去,我們必須扮演某種形象,以至於愈來愈看不清真實。這才是真正使我們無所遁逃的恐懼。

「你不會因感到醜陋而變得比較不完整,也不會因感到美麗而變得比較完整。你的本質不是美醜,你的本質同時容許美和醜存在,但不被它們所定義,就像海容納所有的浪,但不被任何浪所定義。」

讀這本書的時候,我不斷畫線,覺得作者一一擊破我的盲點。原來很多時候,我接受了,就自由了。原來我不是由任何經歷所定義,我一直都是海洋──比所有感受、事件、經驗加起來都還要廣闊的空間。

「我們的本質不怕攻擊,只有形象會怕。⋯⋯當你沒有需要捍衛的形象,各種想法都能被容許。然後你會看見每個想法都是真實的,或者說,每個想法其中都有真理存在。如果你夠誠實,就能從自己身上找到每件事,那時想法也不再是你的敵人。」

「真正的自由就是承認什麼才是真實的。」

真的很喜歡這本書,重讀一次仍是如此。它在我脆弱的時候拉我一把,在我平靜自由的此刻仍賦予我力量。有幾次看到身邊朋友遭逢失戀或失婚痛苦,我都以這本書作為禮物和橋樑,默默傳送我的祝福,因為作者比我更有說服力。

我相信《不再試著修補生命》能幫助到許多人。如果不用等到重大難關出現時才讀,在關係還在的時候就去學習看待的方式,或許是一件更美好的事。

記得,你不是那道波浪,你是海洋。

作者序

對我而言,我們所有的問題、苦難和衝突,不論是個人或普世的,都源於一個基本問題:我們對自己真我的無知。我們已經忘了我們和我們的生命是無法分割的,因此我們開始害怕生活,並且出於這份恐懼,我們以各種形式和它作戰。就在此時此刻,我們正在和我們的想法、感覺、情緒、身體作戰。當我們努力保護自己免於痛苦、恐懼、悲傷、不適、失敗,以及避開被制約後以為是不好的、負面的、黑暗的或危險的生活之後,我們已經不算是真正的活著了。

我們穿上用來保護自我不受完整生活經驗影響的盔甲,稱為「分離我」。但那盔甲並不能真的保護我們──它只讓我們麻木的舒服。

靈性的覺醒──了解你並非自己以為的那樣──是對這個人性基本問題的解答。近來市面上有很多關於這主題的書,而且比起以往似乎有更多人發現了過去只有少數人才能知道的古代教導。但這裡有一個陷阱,靈性很容易就成為我們的另一層盔甲。與其說它讓我們對生命開放,不如說它更容易讓我們對生命關起門。靈性的概念和陳腔濫調,如「沒有自我」、「這不是我的身體」或「二元性只是一種妄想」等,很容易成為我們攀附的新信念、逃避生命和推開世界的新方法,但那只會讓我們和所愛的人更痛苦。

我在本書所談的靈性覺醒並不是要你更保護自己,而是要你了解真正的你並不需要保護,真正的你是開放、自由、可愛的,並且接受生命會全然進入你的生活這個事實。生命並不能傷害你,因為你就是生命本身。因此此刻並不是你需要害怕的敵人,而是需要被擁抱的朋友。是的,真正的靈性並不是增強你抗拒生命的盔甲;反之,真正的靈性,會摧毀這抗拒生命的盔甲。

靈性的覺醒其實非常簡單。永遠認知到真正的你,覺知先於形體。但要真正把那樣的認知實踐在日常生活中,不忘記、不失去並且讓它進入你的腦子裡──這才是生命要真正展開冒險的起點,而這似乎也是很多人會掙扎的地方──就連靈性導師或追尋者也是。

當生活還很輕鬆,每件事都很順利時,知道你到底是誰是一回事。但當事物開始崩毀,生活變得一團糟,你的夢想化為塵土時,要記住這點則是另一回事。當我們處於身體和情緒的痛苦、成癮症、人際關係的衝突,以及世俗和精神上的挫敗中時,常常感受不到覺醒,並且感覺與生命、與他人,以及與我們的真我更加遙遠。我們對能夠得到開悟的快樂夢想可能很快就煙消雲散,而要能接納則似乎更加遙遠了。

我們可以把人類生活中每日的麻煩與美麗,看作是必須避免、超越,甚至根除的東西;或者,我們也可以洞察它的本質:一份神祕而持續不斷的邀請,希望你此刻醒來,即便我們認為自己昨天早就醒了。生命,在它無限的可能性下,不會讓我們滿足於現有的成就。

如果我早期的書都是靈性覺醒的描述,那麼這本書則提出更為重要的問題:如何在日常中活出那樣的覺醒?我們如何接受此刻,即使我們似乎完全無法接受?甚至「我們如何接受此刻」是對的提問嗎?我們是否在最初就已經和此刻分離了?

我教你們一件事,而且就只這麼一件事:對迎面而來的任何事深刻且無所畏懼的接納。這不是被動的屈服或是冷漠的抽離,而是明智且充滿創造力的出現在難以理解的當下之中。在傾聽眾多靈修的人們及和他們對話的多年後,我才孕育出這本書,聽他們的擔憂,回答他們充滿挑戰性的問題,在他們的痛苦、悲傷、日常掙扎及恐懼中與他們相遇,並且溫柔的指引他們。我並非指引他們隨即能有領悟,而是指引他們對此刻的經驗深層且無條件的接納,對自己存在的本身全然的接納。

親愛的探險家,歡迎來到日常生活──靈性覺醒待開發的最後一站。祝你勇敢踏上過去從未踏足之處!

帶著從你自己而來的愛。

獨角獸計劃主持人 李惠貞

我在《成為自由人》前言裡引述過一個說法,「我喜歡的一本書把人生比喻作海洋,我們生活中發生的大小事,就像是一道道浪,不論我們如何評斷波浪,都不會改變大海的本質。波浪不是你,它只是你的一個經驗。」

「懷疑的時候,在心裡召喚真實,你不是那道波浪,你是海洋。」

後來這段話成為最多讀者給我的回饋之一。這本影響我至深的書是──《不再試著修補生命》。

我在人生非常低潮的時候和它相遇。那時經歷一連串失去,內心有很深的恐懼,想要緊抓住的,反而離我更遠。《不再試著修補生命》書裡一頁頁文字帶著我逐漸浮出水面,書閱畢時,雖不敢說已完全痊癒,但至少恢復了向前走的信心,並且對於自己因恐懼所做的錯誤決定有了更清晰的理解。我想,與其說是治癒了什麼,不如說是更坦誠地看見了自己真實的樣子。

作者以海洋為譬喻的說明方式,非常準確地解釋了一般人的心態。我們很常認同自己的某個面向──不論那是一項成就或失敗──然後用以解讀「我這個人」。有時是情緒,有時是具體的事件,有時甚至還沒發生,只是我們的預期,我們把那當作指標,認為那便代表了「我」。

生命中許多苦難由此而生。事件、情緒,都不會恆久,然而我們卻把自己限鎖在一種固著的狀態,因此看不到出口。作者說,人生的的每個經歷都像一道浪,浪確實短暫影響了海的形狀,但它不會改變海的本質。我們不會用一道浪定義一整片海洋,同樣,我們也不應該用某一段經歷定義自己全部的人生。

我很喜歡這本書,它就像大海那樣撫慰了我。它用理性讓我明白,人生的突破口並不建立在壓抑、否認、掩飾或盲信之上,只要卸除抗拒的企圖,接納真實的狀況,那些緊繃的感覺全都能夠放鬆下來。就算一時做不到,就連這樣的心情也都可以被接納。

「接納」這個詞在很多地方被濫用了,變得有點太縹渺,好像只是對自己的洗腦。《不再試著修補生命》卻清楚地說明了「接納」的意義和方法,每聽作者述說一次,就愈明瞭何謂接納,內心的不安和防衛就卸下了一層。所以我感覺讀這本書彷彿是一種變輕盈的過程。

「我們往往不知道自己在追求什麼,直到我們失去了什麼。失去是件可怕的事,但也可以是一個機會讓你看到,你根本不需要那些東西來使自己完整。」

回頭重讀,我才發現,這些年來的進步,有一些根本觀念可能是從這本書獲得而來。例如不再認同「You complete me」這樣的說法。

「某某人或某某成就能使我完整」這個概念,深深地削弱我們的力量。因為那代表失去對方或某個頭銜或身分,「我」就不完整、就有缺陷,這個人或這件事因此有了宰制我們的能力。為了不失去,我們必須扮演某種形象,以至於愈來愈看不清真實。這才是真正使我們無所遁逃的恐懼。

「你不會因感到醜陋而變得比較不完整,也不會因感到美麗而變得比較完整。你的本質不是美醜,你的本質同時容許美和醜存在,但不被它們所定義,就像海容納所有的浪,但不被任何浪所定義。」

讀這本書的時候,我不斷畫線,覺得作者一一擊破我的盲點。原來很多時候,我接受了,就自由了。原來我不是由任何經歷所定義,我一直都是海洋──比所有感受、事件、經驗加起來都還要廣闊的空間。

「我們的本質不怕攻擊,只有形象會怕。⋯⋯當你沒有需要捍衛的形象,各種想法都能被容許。然後你會看見每個想法都是真實的,或者說,每個想法其中都有真理存在。如果你夠誠實,就能從自己身上找到每件事,那時想法也不再是你的敵人。」

「真正的自由就是承認什麼才是真實的。」

真的很喜歡這本書,重讀一次仍是如此。它在我脆弱的時候拉我一把,在我平靜自由的此刻仍賦予我力量。有幾次看到身邊朋友遭逢失戀或失婚痛苦,我都以這本書作為禮物和橋樑,默默傳送我的祝福,因為作者比我更有說服力。

我相信《不再試著修補生命》能幫助到許多人。如果不用等到重大難關出現時才讀,在關係還在的時候就去學習看待的方式,或許是一件更美好的事。

記得,你不是那道波浪,你是海洋。

作者序

對我而言,我們所有的問題、苦難和衝突,不論是個人或普世的,都源於一個基本問題:我們對自己真我的無知。我們已經忘了我們和我們的生命是無法分割的,因此我們開始害怕生活,並且出於這份恐懼,我們以各種形式和它作戰。就在此時此刻,我們正在和我們的想法、感覺、情緒、身體作戰。當我們努力保護自己免於痛苦、恐懼、悲傷、不適、失敗,以及避開被制約後以為是不好的、負面的、黑暗的或危險的生活之後,我們已經不算是真正的活著了。

我們穿上用來保護自我不受完整生活經驗影響的盔甲,稱為「分離我」。但那盔甲並不能真的保護我們──它只讓我們麻木的舒服。

靈性的覺醒──了解你並非自己以為的那樣──是對這個人性基本問題的解答。近來市面上有很多關於這主題的書,而且比起以往似乎有更多人發現了過去只有少數人才能知道的古代教導。但這裡有一個陷阱,靈性很容易就成為我們的另一層盔甲。與其說它讓我們對生命開放,不如說它更容易讓我們對生命關起門。靈性的概念和陳腔濫調,如「沒有自我」、「這不是我的身體」或「二元性只是一種妄想」等,很容易成為我們攀附的新信念、逃避生命和推開世界的新方法,但那只會讓我們和所愛的人更痛苦。

我在本書所談的靈性覺醒並不是要你更保護自己,而是要你了解真正的你並不需要保護,真正的你是開放、自由、可愛的,並且接受生命會全然進入你的生活這個事實。生命並不能傷害你,因為你就是生命本身。因此此刻並不是你需要害怕的敵人,而是需要被擁抱的朋友。是的,真正的靈性並不是增強你抗拒生命的盔甲;反之,真正的靈性,會摧毀這抗拒生命的盔甲。

靈性的覺醒其實非常簡單。永遠認知到真正的你,覺知先於形體。但要真正把那樣的認知實踐在日常生活中,不忘記、不失去並且讓它進入你的腦子裡──這才是生命要真正展開冒險的起點,而這似乎也是很多人會掙扎的地方──就連靈性導師或追尋者也是。

當生活還很輕鬆,每件事都很順利時,知道你到底是誰是一回事。但當事物開始崩毀,生活變得一團糟,你的夢想化為塵土時,要記住這點則是另一回事。當我們處於身體和情緒的痛苦、成癮症、人際關係的衝突,以及世俗和精神上的挫敗中時,常常感受不到覺醒,並且感覺與生命、與他人,以及與我們的真我更加遙遠。我們對能夠得到開悟的快樂夢想可能很快就煙消雲散,而要能接納則似乎更加遙遠了。

我們可以把人類生活中每日的麻煩與美麗,看作是必須避免、超越,甚至根除的東西;或者,我們也可以洞察它的本質:一份神祕而持續不斷的邀請,希望你此刻醒來,即便我們認為自己昨天早就醒了。生命,在它無限的可能性下,不會讓我們滿足於現有的成就。

如果我早期的書都是靈性覺醒的描述,那麼這本書則提出更為重要的問題:如何在日常中活出那樣的覺醒?我們如何接受此刻,即使我們似乎完全無法接受?甚至「我們如何接受此刻」是對的提問嗎?我們是否在最初就已經和此刻分離了?

我教你們一件事,而且就只這麼一件事:對迎面而來的任何事深刻且無所畏懼的接納。這不是被動的屈服或是冷漠的抽離,而是明智且充滿創造力的出現在難以理解的當下之中。在傾聽眾多靈修的人們及和他們對話的多年後,我才孕育出這本書,聽他們的擔憂,回答他們充滿挑戰性的問題,在他們的痛苦、悲傷、日常掙扎及恐懼中與他們相遇,並且溫柔的指引他們。我並非指引他們隨即能有領悟,而是指引他們對此刻的經驗深層且無條件的接納,對自己存在的本身全然的接納。

親愛的探險家,歡迎來到日常生活──靈性覺醒待開發的最後一站。祝你勇敢踏上過去從未踏足之處!

帶著從你自己而來的愛。

試閱

2 我們為何受苦?

「我們不該停止探尋,探尋的終點將回到出發的起點,那時見山又是山。」

——艾略特(T. S. Eliot),〈小吉丁〉(Little Gidding)

人生中的大部分時間,我都悲傷且寂寞,像是在生命汪洋中一朵抑鬱的浪花,感覺和大海格格不入,在心裡不斷和自己也和別人打架,從未感到片刻的放鬆。這麼多年來,我拚命的嘗試融入,努力有點作為,和他人建立更好的關係,找尋真愛,找到自己的立足之地,但儘管我盡了最大的努力,我的憂鬱卻只變得越來越嚴重。我把問題推到其他人事物頭上:基因、腦中的化學物質、生長環境、父母、朋友、老闆、現實的殘酷、金錢至上的社會、新聞媒體、肉食者、政客、財團、所有「做壞事的人」。感到悲慘不是我願意的,這只是對生命加注在我身上的壞事正常反應而已,我是這麼想的。生命是殘酷、無情、不公平的,我被詛咒了。我責怪命運帶給我的痛苦,並認為自己有權這麼做。「如果你也經歷我所經歷的,你也會變得跟我一樣!」我喜歡這樣為自己的悲慘感覺辯護。

生命沒有達到我的期待,旁人讓我失望,不管我多麼努力,我還是無法掌控我的生命。於是我終日賴床不肯起身,體重下降、噁心想吐、還想自殺,無法也不願面對流逝的每一天。起床的意義在哪裡?等在門外的只有更多的悲慘。我知道生命是怎麼一回事,我要不計任何代價避開它。生命是一連串的痛苦,而我不想感受痛苦。

我怎麼會變成這樣?簡而言之,在我的成長過程中,我建構了很多「人生該怎麼過」的想法,集合了對什麼是真實的信念,對什麼是事物本質的假設,對什麼是好什麼是壞的概念判斷。我對事物的是非、善惡、正常與適當與否有了許多既定的看法。

我也設法維持我的自我「形象」(image),對於我怎麼看自己,和別人怎麼看我都有很多要求。例如,要看起來是成功迷人、聰明善良、慷慨包容又有才華,但天總不從人願,我也總成為不了我想當的人。生活不如意,過去沒有人懂我,將來也不會有人懂!過去這些對生活期待的失意和永不止息的自我批評給我帶來痛苦,我痛恨並發誓不要再經歷它們。

然而,在我二十多歲時,我經歷了一系列深層的洞見,了解到我憂鬱的本質其實是來自於我對生命的極度抗拒。我並不是在經歷某個存於我之外的憂鬱感覺;憂鬱這東西也不像事件那般發生在我身上;我只是在內心和事物的本然如是打架罷了。而這場爭鬥的根源是由於我對自己真實面貌的無知。以前,我看不見生命的完整性,我忘記自己的本性,並走上和當下經驗敵對的道路。在不認識自我、將自己認知為一個分離本我的同時,我已經和當下的經驗作對了。

我的憂鬱和我怎麼看待世界有著絕對相關,如我對世界的評價、信念,及對此刻應該如何的要求。我試圖用思考來掌控生命,而潛藏其中的是我對改變、失去,以及最終對死亡的深切恐懼。我對生命的抗拒把我帶到了極端——自殺型的憂鬱。我們其實都或多或少將自己阻隔於完整之外。我們離完整有多遠,痛苦就有多深。我曾把自己完全的隔離,那折磨令人難以忍受。我曾是個行屍走肉,但並非命運使我如此,而是我讓自己變得如此——透過追尋那個存在於未來的完整性,而它永遠不會到來。

我的憂鬱源於感覺到自我的分裂,也就是說,身為一個個體,我和命運、和此刻都是各自獨立的。於是這個我,必須支撐、維持所謂的「我的生命」,精心安排它,讓它朝著我的目標前進,讓它在掌控之中。我從小就是如此被教導的,但這也成了世界對我的壓迫:我必須掌握自己的生活,必須知道我想要什麼,且有能力去得到它。別人似乎都知道他們自己是誰,想做什麼,要往哪裡去,但我似乎無法在實現自己故事的同時不被它壓垮。我因不能好好維持自己的生活而感到憂鬱,因而反被生活壓迫。

我現在明瞭我們都被生活上、成長經驗中及想像中的這些未來重擔壓迫著。在這個意義上,我們都有不同程度的憂鬱和沮喪。只是我們往往等到已承受不住那重量時才稱自己是憂鬱的,而想把自己從他人中劃分出來。雖然我們並不全是臨床上的憂鬱患者,我們卻都帶著各自的生命故事,也都嘗試讓命運符合我們的期望,然後某個程度上我們都失敗了,遠離了自己的本質。

我的折磨化身為憂鬱、存在焦慮、極度害羞和冷漠的人際關係。而每個人都遭遇不同的折磨。人都在受苦,我們可以視折磨為可怕的、必須不計代價去避免的東西;或是,我們可以凝視它的本質:一面清楚指引我們回家道路的指示牌。

在極度沮喪之中,我心中浮現另一種可能:或許我無法好好維持自己的生活並不是病,不是精神有問題,不是有障礙,更不是軟弱。或許,從一開始,這就不是我該設法維持的生活。或許我從未真正認識自己。或許真正的自由和讓自己變得更完美、成為大海中最美的浪花根本無關,而是要我們從原本自認為是個別不同波浪的夢幻中醒來,擁抱出現在當下經驗之海裡的萬事萬物。或許那才是我該做的,生命對我的真實召喚——不是設法維持錯誤的自我形象,而是全然接納現在,放下對現在樣貌的框架。

我對假扮別人、抗拒此刻已不再有興趣,轉而愛上了現在。我發現,全然的接納就在每個想法、感官和感覺當中,我的痛苦也因此不攻自破。我認知到自己並沒有做錯什麼,從來沒有,這世上的其他人也是一樣。

人類的苦難看似深不可測,令人困惑而無法掌握,是巨大而不可企及的難題。有時苦難看似沒有道理和邏輯,來得如此隨機且出乎意料,讓人不禁感覺「一定是我做錯了什麼」、「我一直都這麼糟」、「受苦就是我的命運」,或「一定是基因遺傳或腦中化學物質造成的」。

我不信有人天生就有問題,不信人注定要受苦,更不信悲慘命運是被預先決定或與生俱來的種種說法。

我看到的是許多人都在「追尋」(seek)。他們想逃離當下的感覺和想法;他們抗拒當下的經驗,但卻渾然不知自己正在做什麼。於是他們覺得受苦像是外來的事件,突然發生在他們身上,自己只是被動的受害者。但如果他們明瞭自己拒絕當下的程度,就不會用各種奇怪的理論來使自己的痛苦合理化,也不會為此而怪罪命運、自己、他人、環境,或是星球的排列、電磁力或宇宙能量、他們的因果報應、靈性導師,甚至上帝或魔鬼。他們將真正負起對自己的責任,如實的回應此刻的生命,而不是被自己想像出來的生命所折磨。

我所受的苦最後都成為祝福,而非詛咒。我所經歷的憂鬱則是以最戲劇化的方式讓我看見,自己是多麼拒絕面對生命。從這個角度想,苦難一直以來都是指引我們回歸完整的路標。

我們往往是感到受傷了才開始傾聽生命,而我們也不知怎麼的,總會在經歷恰到好處的苦難折磨後,才重新認識自己的真實樣貌。每道浪都是海洋的獨特表現,每道浪也會經歷各自的磨難,而你的痛苦便是海洋邀你回到懷抱的特別邀請。

我的憂鬱筆直的指向靈性覺醒,指向我沉寂許久的真實本質。它是一份要我放下對過去和未來故事過度編織的邀請。它邀請我從分離的夢境中覺醒,在當下的經驗裡好好休息。只是,我仍花了好一段時間才接受這邀請。

通往自由的鑰匙就是:明瞭沒有任何外在事物可以造成我們的苦難。環境不會使我們受苦,我們對環境的反應才是苦難的來源。只有當我們尋求、想逃離當下時才會覺得痛苦,而這麼做的時候,我們把自己和生命隔離,不僅和自己的內在,也和他人打架——有時以顯而易見的方式,有時則不然。受苦源於我們不願承認自己的感覺,不願面對我們正在經歷的事情。苦難就是我們和生命的本質在對抗。就深一層的意義來說,當我們忽視當下發生的所有事都早已被接納時,苦難便在等著我們。

* * *

人們對於「接納」(acceptance)這詞有許多困惑,因此在我們更深入探索之前,我要為它說幾句話。第一次接觸這訊息的人,其中一個反應是:「傑夫,你的意思是要我們接受每件事,如坐在家裡、無所事事,放棄去改變任何事嗎?如果我們只是接受發生的每件事,難道不會變得被動、抽離、沒行動力和無能嗎?」

接納,並不代表我們要放棄一切避免壞事發生的念頭,雖然你或許會這麼做。我也不是說在可以做點什麼的時候,我們仍無所事事只是看著壞事發生。沒有人希望自己所愛的人生病,沒有人想要弄丟錢或在車禍中受傷,沒有人希望自己的伴侶突然離開自己,也沒有人想要被襲擊。但這些事情會發生。生命不會照著我們的計畫走。即使我們有最好的立意,做了最周詳的計畫,正面思考,好好禱告,企圖彰顯我們的使命,順著我們的靈性發展且宣傳我們靈性上的進化,事情仍不如我們所願的發生。因此我們也才能一次又一次的看到,最終我們仍無法掌控這個我們稱為生命的東西。即使是最有智慧而且聰明的人,到頭來還是得躺在醫院的病床上,忍受著因腫瘤而帶來的巨大痛苦,要求更多的嗎啡。

我要說的是,如果我們要真正的自由,我們必須誠實的面對現實,不能再否認、冀求、期望,而是要如實的陳述生命。自由在於承認此刻的真實,不管和我們夢想、計畫的落差有多大。

最後,我要說的是,真實(不是我們自以為的那種)才是真正的掌權者。接納就是看清真相,看到本質,而不是看到我們對它們的期待和投射。當我們和它們一致的時候,我們便能自然而然的帶著愉悅、智慧且充滿創意的做事了。

我們時時刻刻都在評價生命。發生事情時,我們同意或不同意、接受或拒絕、判斷應該或不應該。或者,我們常把「生命很糟糕」、「生命很美好」、「生命是無意義的」,或「生命很殘酷」掛在嘴邊。有時,我們也說「我命真好」或「我命很差,總是得不到想要的」。但這些標籤都是後來我們的評價,生命本身不好也不壞,生命就是生命,一如它所展現的,不管我們稱它為好或壞。如《聖經》提過的,讓陽光同等的照耀善與惡。生命讓陽光閃耀,它就是閃耀的陽光,它亦是陽光所照射的萬物,包括那些我們不希望被陽光照射到的陰暗面。

* * *

接下來,我會花更多時間更深入的來談接納的本質。但現在,從看見生命的完美、並全然接納發生的各種事物開始,我們仍有完全的自由去做我們想做的事,如幫助別人、沿革舊習、創造改變。差別只在於,我們的行為不再基於那些假設:「真實是破碎的,需要修補」;或「人與生命相互隔絕」。任何以「生命已然破碎」為前提的行動,看似能療癒人心,反而只會加重心病。

本書談的不是要你對生命不採取任何行動,那是抽離,是另一種形式的隔離。本書談的是和生命的各種面貌保持親密,你可以說它是抽離之死。當你明白自己就是生命本身,就不會再有被動的態度。

覺醒不代表結束,反而是投入生命的開始。弔詭的是,當我們明白生命有多美好,萬物的發生有多麼的恰如其分時,我們反而能比以往更自在的去探索和改善世界。看到人們本性的美善後,你能更輕鬆的幫助他們重新看待自己認為的不完美處。你不再把人們看成是壞掉需修補的瑕疵品,你會放棄根深蒂固的假設,而看見他們與生俱來的完整。他們也因為你的深刻認知,回到最初的完整。奠基於這份完整,你能自由的全身心投入,並且和顯而易見的隔閡共舞。

不再試著修補生命,你或許能成為生命的助手;不再試著糾正別人,你或許能成為他們的祝福。或許真正的療癒就發生在你放手的時候。

或許生命最需要的是:人們不再只是看到問題,而是看見自己與世界的合一,並在全然的接納中,全身心投入於世界。接納萬物的本質與無懼的投入生命其實是一體的兩面,儘管難以用理性理解。

(本文未完)

「我們不該停止探尋,探尋的終點將回到出發的起點,那時見山又是山。」

——艾略特(T. S. Eliot),〈小吉丁〉(Little Gidding)

人生中的大部分時間,我都悲傷且寂寞,像是在生命汪洋中一朵抑鬱的浪花,感覺和大海格格不入,在心裡不斷和自己也和別人打架,從未感到片刻的放鬆。這麼多年來,我拚命的嘗試融入,努力有點作為,和他人建立更好的關係,找尋真愛,找到自己的立足之地,但儘管我盡了最大的努力,我的憂鬱卻只變得越來越嚴重。我把問題推到其他人事物頭上:基因、腦中的化學物質、生長環境、父母、朋友、老闆、現實的殘酷、金錢至上的社會、新聞媒體、肉食者、政客、財團、所有「做壞事的人」。感到悲慘不是我願意的,這只是對生命加注在我身上的壞事正常反應而已,我是這麼想的。生命是殘酷、無情、不公平的,我被詛咒了。我責怪命運帶給我的痛苦,並認為自己有權這麼做。「如果你也經歷我所經歷的,你也會變得跟我一樣!」我喜歡這樣為自己的悲慘感覺辯護。

生命沒有達到我的期待,旁人讓我失望,不管我多麼努力,我還是無法掌控我的生命。於是我終日賴床不肯起身,體重下降、噁心想吐、還想自殺,無法也不願面對流逝的每一天。起床的意義在哪裡?等在門外的只有更多的悲慘。我知道生命是怎麼一回事,我要不計任何代價避開它。生命是一連串的痛苦,而我不想感受痛苦。

我怎麼會變成這樣?簡而言之,在我的成長過程中,我建構了很多「人生該怎麼過」的想法,集合了對什麼是真實的信念,對什麼是事物本質的假設,對什麼是好什麼是壞的概念判斷。我對事物的是非、善惡、正常與適當與否有了許多既定的看法。

我也設法維持我的自我「形象」(image),對於我怎麼看自己,和別人怎麼看我都有很多要求。例如,要看起來是成功迷人、聰明善良、慷慨包容又有才華,但天總不從人願,我也總成為不了我想當的人。生活不如意,過去沒有人懂我,將來也不會有人懂!過去這些對生活期待的失意和永不止息的自我批評給我帶來痛苦,我痛恨並發誓不要再經歷它們。

然而,在我二十多歲時,我經歷了一系列深層的洞見,了解到我憂鬱的本質其實是來自於我對生命的極度抗拒。我並不是在經歷某個存於我之外的憂鬱感覺;憂鬱這東西也不像事件那般發生在我身上;我只是在內心和事物的本然如是打架罷了。而這場爭鬥的根源是由於我對自己真實面貌的無知。以前,我看不見生命的完整性,我忘記自己的本性,並走上和當下經驗敵對的道路。在不認識自我、將自己認知為一個分離本我的同時,我已經和當下的經驗作對了。

我的憂鬱和我怎麼看待世界有著絕對相關,如我對世界的評價、信念,及對此刻應該如何的要求。我試圖用思考來掌控生命,而潛藏其中的是我對改變、失去,以及最終對死亡的深切恐懼。我對生命的抗拒把我帶到了極端——自殺型的憂鬱。我們其實都或多或少將自己阻隔於完整之外。我們離完整有多遠,痛苦就有多深。我曾把自己完全的隔離,那折磨令人難以忍受。我曾是個行屍走肉,但並非命運使我如此,而是我讓自己變得如此——透過追尋那個存在於未來的完整性,而它永遠不會到來。

我的憂鬱源於感覺到自我的分裂,也就是說,身為一個個體,我和命運、和此刻都是各自獨立的。於是這個我,必須支撐、維持所謂的「我的生命」,精心安排它,讓它朝著我的目標前進,讓它在掌控之中。我從小就是如此被教導的,但這也成了世界對我的壓迫:我必須掌握自己的生活,必須知道我想要什麼,且有能力去得到它。別人似乎都知道他們自己是誰,想做什麼,要往哪裡去,但我似乎無法在實現自己故事的同時不被它壓垮。我因不能好好維持自己的生活而感到憂鬱,因而反被生活壓迫。

我現在明瞭我們都被生活上、成長經驗中及想像中的這些未來重擔壓迫著。在這個意義上,我們都有不同程度的憂鬱和沮喪。只是我們往往等到已承受不住那重量時才稱自己是憂鬱的,而想把自己從他人中劃分出來。雖然我們並不全是臨床上的憂鬱患者,我們卻都帶著各自的生命故事,也都嘗試讓命運符合我們的期望,然後某個程度上我們都失敗了,遠離了自己的本質。

我的折磨化身為憂鬱、存在焦慮、極度害羞和冷漠的人際關係。而每個人都遭遇不同的折磨。人都在受苦,我們可以視折磨為可怕的、必須不計代價去避免的東西;或是,我們可以凝視它的本質:一面清楚指引我們回家道路的指示牌。

在極度沮喪之中,我心中浮現另一種可能:或許我無法好好維持自己的生活並不是病,不是精神有問題,不是有障礙,更不是軟弱。或許,從一開始,這就不是我該設法維持的生活。或許我從未真正認識自己。或許真正的自由和讓自己變得更完美、成為大海中最美的浪花根本無關,而是要我們從原本自認為是個別不同波浪的夢幻中醒來,擁抱出現在當下經驗之海裡的萬事萬物。或許那才是我該做的,生命對我的真實召喚——不是設法維持錯誤的自我形象,而是全然接納現在,放下對現在樣貌的框架。

我對假扮別人、抗拒此刻已不再有興趣,轉而愛上了現在。我發現,全然的接納就在每個想法、感官和感覺當中,我的痛苦也因此不攻自破。我認知到自己並沒有做錯什麼,從來沒有,這世上的其他人也是一樣。

人類的苦難看似深不可測,令人困惑而無法掌握,是巨大而不可企及的難題。有時苦難看似沒有道理和邏輯,來得如此隨機且出乎意料,讓人不禁感覺「一定是我做錯了什麼」、「我一直都這麼糟」、「受苦就是我的命運」,或「一定是基因遺傳或腦中化學物質造成的」。

我不信有人天生就有問題,不信人注定要受苦,更不信悲慘命運是被預先決定或與生俱來的種種說法。

我看到的是許多人都在「追尋」(seek)。他們想逃離當下的感覺和想法;他們抗拒當下的經驗,但卻渾然不知自己正在做什麼。於是他們覺得受苦像是外來的事件,突然發生在他們身上,自己只是被動的受害者。但如果他們明瞭自己拒絕當下的程度,就不會用各種奇怪的理論來使自己的痛苦合理化,也不會為此而怪罪命運、自己、他人、環境,或是星球的排列、電磁力或宇宙能量、他們的因果報應、靈性導師,甚至上帝或魔鬼。他們將真正負起對自己的責任,如實的回應此刻的生命,而不是被自己想像出來的生命所折磨。

我所受的苦最後都成為祝福,而非詛咒。我所經歷的憂鬱則是以最戲劇化的方式讓我看見,自己是多麼拒絕面對生命。從這個角度想,苦難一直以來都是指引我們回歸完整的路標。

我們往往是感到受傷了才開始傾聽生命,而我們也不知怎麼的,總會在經歷恰到好處的苦難折磨後,才重新認識自己的真實樣貌。每道浪都是海洋的獨特表現,每道浪也會經歷各自的磨難,而你的痛苦便是海洋邀你回到懷抱的特別邀請。

我的憂鬱筆直的指向靈性覺醒,指向我沉寂許久的真實本質。它是一份要我放下對過去和未來故事過度編織的邀請。它邀請我從分離的夢境中覺醒,在當下的經驗裡好好休息。只是,我仍花了好一段時間才接受這邀請。

通往自由的鑰匙就是:明瞭沒有任何外在事物可以造成我們的苦難。環境不會使我們受苦,我們對環境的反應才是苦難的來源。只有當我們尋求、想逃離當下時才會覺得痛苦,而這麼做的時候,我們把自己和生命隔離,不僅和自己的內在,也和他人打架——有時以顯而易見的方式,有時則不然。受苦源於我們不願承認自己的感覺,不願面對我們正在經歷的事情。苦難就是我們和生命的本質在對抗。就深一層的意義來說,當我們忽視當下發生的所有事都早已被接納時,苦難便在等著我們。

* * *

人們對於「接納」(acceptance)這詞有許多困惑,因此在我們更深入探索之前,我要為它說幾句話。第一次接觸這訊息的人,其中一個反應是:「傑夫,你的意思是要我們接受每件事,如坐在家裡、無所事事,放棄去改變任何事嗎?如果我們只是接受發生的每件事,難道不會變得被動、抽離、沒行動力和無能嗎?」

接納,並不代表我們要放棄一切避免壞事發生的念頭,雖然你或許會這麼做。我也不是說在可以做點什麼的時候,我們仍無所事事只是看著壞事發生。沒有人希望自己所愛的人生病,沒有人想要弄丟錢或在車禍中受傷,沒有人希望自己的伴侶突然離開自己,也沒有人想要被襲擊。但這些事情會發生。生命不會照著我們的計畫走。即使我們有最好的立意,做了最周詳的計畫,正面思考,好好禱告,企圖彰顯我們的使命,順著我們的靈性發展且宣傳我們靈性上的進化,事情仍不如我們所願的發生。因此我們也才能一次又一次的看到,最終我們仍無法掌控這個我們稱為生命的東西。即使是最有智慧而且聰明的人,到頭來還是得躺在醫院的病床上,忍受著因腫瘤而帶來的巨大痛苦,要求更多的嗎啡。

我要說的是,如果我們要真正的自由,我們必須誠實的面對現實,不能再否認、冀求、期望,而是要如實的陳述生命。自由在於承認此刻的真實,不管和我們夢想、計畫的落差有多大。

最後,我要說的是,真實(不是我們自以為的那種)才是真正的掌權者。接納就是看清真相,看到本質,而不是看到我們對它們的期待和投射。當我們和它們一致的時候,我們便能自然而然的帶著愉悅、智慧且充滿創意的做事了。

我們時時刻刻都在評價生命。發生事情時,我們同意或不同意、接受或拒絕、判斷應該或不應該。或者,我們常把「生命很糟糕」、「生命很美好」、「生命是無意義的」,或「生命很殘酷」掛在嘴邊。有時,我們也說「我命真好」或「我命很差,總是得不到想要的」。但這些標籤都是後來我們的評價,生命本身不好也不壞,生命就是生命,一如它所展現的,不管我們稱它為好或壞。如《聖經》提過的,讓陽光同等的照耀善與惡。生命讓陽光閃耀,它就是閃耀的陽光,它亦是陽光所照射的萬物,包括那些我們不希望被陽光照射到的陰暗面。

* * *

接下來,我會花更多時間更深入的來談接納的本質。但現在,從看見生命的完美、並全然接納發生的各種事物開始,我們仍有完全的自由去做我們想做的事,如幫助別人、沿革舊習、創造改變。差別只在於,我們的行為不再基於那些假設:「真實是破碎的,需要修補」;或「人與生命相互隔絕」。任何以「生命已然破碎」為前提的行動,看似能療癒人心,反而只會加重心病。

本書談的不是要你對生命不採取任何行動,那是抽離,是另一種形式的隔離。本書談的是和生命的各種面貌保持親密,你可以說它是抽離之死。當你明白自己就是生命本身,就不會再有被動的態度。

覺醒不代表結束,反而是投入生命的開始。弔詭的是,當我們明白生命有多美好,萬物的發生有多麼的恰如其分時,我們反而能比以往更自在的去探索和改善世界。看到人們本性的美善後,你能更輕鬆的幫助他們重新看待自己認為的不完美處。你不再把人們看成是壞掉需修補的瑕疵品,你會放棄根深蒂固的假設,而看見他們與生俱來的完整。他們也因為你的深刻認知,回到最初的完整。奠基於這份完整,你能自由的全身心投入,並且和顯而易見的隔閡共舞。

不再試著修補生命,你或許能成為生命的助手;不再試著糾正別人,你或許能成為他們的祝福。或許真正的療癒就發生在你放手的時候。

或許生命最需要的是:人們不再只是看到問題,而是看見自己與世界的合一,並在全然的接納中,全身心投入於世界。接納萬物的本質與無懼的投入生命其實是一體的兩面,儘管難以用理性理解。

(本文未完)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價