令人著迷的生與死:耶魯大學最受歡迎的哲學課

最犀利風趣的生死學!顛覆你對於生命與死亡的想像與理解活動訊息

內容簡介

來自生命的最終邀請,上一堂人生最重要的必修課。

◎長春藤名校最受歡迎的三大公開課程之一,全球上億人次點閱!

◎最犀利風趣的生死學!顛覆你對於生命與死亡的想像與理解。

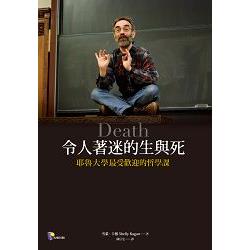

長春藤名校有三大最受歡迎的公開課程:哈佛桑德爾的《正義》、班夏哈的《更快樂》,以及耶魯雪萊‧卡根的《令人著迷的生與死》。猶如老頑童的卡根教授,留著落腮鬍,穿著牛仔褲與帆布鞋,盤腿坐在講台上,幽默熱情且手舞足蹈的與學生探討死亡的本質,讓哲學課一點也不枯燥,大師風采令人著迷。

卡根教授挑戰一般人對於死亡的普遍觀點,例如真的有靈魂嗎?死後還能繼續存在?永生是好事?自殺是不道德的?我們應該對死亡感到恐懼嗎?

他在書中援引古今哲學,並以日常生活事件為例,透過反覆辯證,以清晰的脈絡探討死亡的意義,進而帶領我們探索生命的價值,該以何種態度面對人生這趟旅程:思考死亡,才能了解生命的美好;當我們正視生與死的本質,才能擁有好好活著的勇氣,並且懷抱感激。

名人推薦

臺大哲學系教授苑舉正、精神科醫師王浩威 推薦

●臺大哲學系教授苑舉正:

我毫不保留地推薦此書,在卡根教授的犀利論證與生活例證中,我們會對這個人生的終極問題產生更深刻的理解。探索死亡的理解過程,不但是人生的重要課題,也是閱讀本書的最大回饋。

●讀者熱烈討論:

◎意料之外!閱讀本書前,從沒想過可以用這種方式思考死亡。

◎很羨慕耶魯大學上課的氛圍,透過本書間接吸收這類型課程的精髓,感到很滿足。

◎閱讀本書時,我跟著作者在無邊際的思考之旅中翱翔,再三咀嚼本書所探討的論點。如何能過好人生?希望我們每個人最終都能找到自己的方法。

◎本書並不是提出大道理來解釋死亡,而是將死亡視為增添生命價值的終點。死亡於人類而言,是對生命有幫助的句點。

目錄

推薦序 透過探索死亡,更能理解生命的價值 苑舉正

◎第一章 思考死亡

◎第二章 二元論與物理論:我們死後還能繼續存在?

肉體死亡之後,還能繼續存活?是否就像我們拿起音響,播放音樂,而後放開手讓音響掉落地面,摔壞了,無法再發揮正常功能,死亡也是如此嗎?

◎第三章 靈魂是否存在?

是什麼指引我們的肉體?無形的靈魂或肉體的某一特定部位?在我們出生之時就已經內建好一套指令?就如機器人能從事不同的工作,由體內的中央處理器控制著所有行動,是有目的性的,我們是否也需要某種身體以外的東西來為肉體設定程式,而這個東西就是「靈魂」?

◎第四章 笛卡兒的論證:心智與肉體是否各自不同?

心智有可能在沒有肉體的情況下獨自存在嗎?我們來想像一下,假設今天早上醒來,進入浴室,照著鏡子,結果在鏡子中什麼都沒看到!看不見自己的身體!趕緊伸手摸頭,卻什麼也沒摸到,這下真的慌了!不但手指感覺不到任何東西,也完全知覺不到自己的身體在哪裡……我的肉體其實存在,只是不曉得為什麼察覺不到它的存在,可是,那時候我的心智卻仍然存在,對不對?

◎第五章 柏拉圖對於靈魂不滅的論證

靈魂不滅的論證是否合理?不可見的東西能被摧毀嗎?例如「和聲」,假設心智類似和聲,而有一把七弦琴能夠發出優美的聲音,若是拿斧頭摧毀它,儘管和聲不可見,也會跟著被摧毀。若真是如此,一旦摧毀了心智所依附的肉體,心智就會跟著死亡嗎?

假設你的肉體想吃巧克力蛋糕,但你的靈魂卻可能不同意,告訴你:「不行,不行,你在節食,不要吃!」你的靈魂可以反對你的肉體。如果靈魂只是肉體的和聲,怎麼可能這麼做呢?

◎第六章 個人同一性:人如何繼續存在?

我能在肉體死亡後繼續存活?如果把肉體重新組裝起來呢?上帝在審判日重新組裝起來的肉體仍然是我的肉體嗎?假設我的錶故障了,我拿到鐘錶店修理,老闆把錶拆開,清潔所有零件之後再重新組裝起來。我回到鐘錶店,老闆把修好的錶交還給我,我對他說:「等一下,你這傢伙別想騙我,這不是我的錶。這個錶所有的零件雖然和我的錶相同,排列方式也完全一樣,但這不是我的錶!」

以此邏輯,你的肉體真的是你的肉體嗎?

◎第七章 肉體、人格,以及靈魂的關係

假設有個瘋狂科學家綁架了我和另一個人,要用他研發的心智轉換機器掉換我們的心智,從我的大腦中讀取所有的記憶、信念和渴望(以及其他種種東西),然後把大腦「抹除」得乾乾淨淨,再把另一人的一切植入我的大腦。手術結束後,我們兩個人醒過來,我將會擁有我的身體以及另一人的人格,到時候,我還是我嗎?如果科學家凌虐我們其中一人,誰會感到痛苦?

◎第八章 死亡的本質

死亡是什麼?假設我罹患某種可怕的疾病,它會摧毀我從事任何高階認知運作的能力,但肉體在後續的幾個月或幾年間仍然能夠正常運作。雖然肉體還能發揮功能,人格卻已經遭到摧毀,如果一個人存在的定義是人格必須存在,這樣還算是活著嗎?什麼時候算是死亡?

◎第九章 關於死亡的兩項出人意料的說法

我們所有人都是獨自死亡的嗎?這只是一種疏離的心理狀態,或是一個事實?若是死於睡夢中或突然發生意外而過世,在死亡那一刻真的會有任何孤獨感?

◎第十章 死亡有什麼不好?

請比較以下兩則故事。第一則故事:你的朋友將搭乘太空船去探索太陽系,要一百年後才會回來。更糟的是,太空船起飛二十分鐘後,就會與地球完全斷絕通訊,你從此再也不可能和朋友聯絡。第二則故事:太空船順利升空,起飛二十五分鐘後突然爆炸,所有人當場死亡,包括你的朋友在內。

哪一則故事更讓你難過?你與朋友分離讓你難過?或朋友就此死亡讓你難過?

◎第十一章 永生不死是好事嗎?

你能想像出一種值得擁有的恆久生活?在電影《迷魂陣》中,一個人遇到魔鬼,問道:「你為什麼要反叛上帝?」魔鬼答道:「好,我就讓你知道為什麼。我坐在這裡,你在我周圍載歌載舞,不斷說:『啊,讚美天主,祢真美好,祢真榮耀,祢真輝煌。』」那個人這麼做了一會兒,然後埋怨道:「這樣實在有點無聊,我們不能交換一下嗎?」魔鬼答道:「我就是這麼說的。」

請想像一下,什麼樣的生活能夠讓人永久感到心滿意足?不只是一百年,而是一千年或十億年。你能夠描述出一種存在,會讓你想要永遠處於那種狀況中嗎?

◎第十二章 生命的價值

什麼是美好人生的本質?假設死亡會剝奪往後的美好人生,那麼死亡就是不好的事情?如果死亡剝奪的是不好的人生,死亡就不是壞事,反倒是好事,對不對?

關鍵問題在於:接下來這一週、這一年或這十年的生命內容會是什麼模樣?你如何判斷之後過得好不好?

◎第十三章 死亡的其他面向

我在耶魯大學的生死學課堂上有個極度感人的例子。有個學生在大一就被診斷出癌症,只剩下兩、三年的壽命。他得知這一點之後問自己:「我該利用剩下這些時間做什麼?」他決定要完成耶魯大學的學業,並在大四下學期修了我這門課。他每一堂課都出席,直到病情已極為嚴重,必須回家。後來,耶魯大學指派一名校方人員趕在他去世之前,在病床上頒授學位給他。

若能知道自己還剩下多少時間可以活,會不會促使你全力追求自己的選擇,並以最有意義的方式完成你的生命?或者得知這一點會成為一個重擔?

◎第十四章 我們如何面對死亡而活?

許多人不想面對自己終將一死的事實,這是否是理性的反應?假設你正要喝一杯奶昔,室友突然衝進來說:「我對那杯奶昔有點懷疑,所以抽取一份樣本送到實驗室去檢驗,現在報告出來了。」你正要喝那杯奶昔。今天天氣很熱,你又很愛喝奶昔,可是你的室友說:「這個信封裡有一些關於這杯奶昔的事實,我可以向你保證,只要知道這些事實,就不會把那杯奶昔喝下肚。」結果你卻回答:「哦,謝天謝地,不要打開那個信封。」然後把奶昔喝進肚子裡,對那些事實置之不理。

這樣的反應恰當嗎?

◎第十五章 自殺是不道德的嗎?

人們能清楚判斷死了比活著好?想像你參加一種古怪的猜謎遊戲,身在一個有兩道門的房間裡。假設打開一號門,幾乎確定會遭到綁架,那些綁匪會凌虐你一個星期之後再把你放走。不過,你還是有極小的機會不會遭到綁架,而是被帶去享受美妙的熱帶假期,玩一個星期之後再回家,但是這樣的機會非常小。另一方面,如果打開二號門,保證會立刻睡著,陷入無夢的睡眠達一整個星期之久才會醒來。

你該選擇哪一道門?不論機率多低,都要爭取獲得那場美妙假期?

◎第十六章 結論:一份邀請

試閱

第一章 思考死亡

這是一本探討死亡的書。不過,這是一本哲學著作,意思是說,本書討論的主題和其他探討死亡的書籍所涵蓋的主題,可能不會相同。因此,我要做的第一件事情,就是先談談本書不會討論的若干議題,而這些都是讀者可以合理預期或希望一本探討死亡的書籍所會討論的議題,所以如果這本書不是你原本想看的那種書,你就可以立刻知道。

我主要想探討的是有關死亡本質或死亡現象的心理學與社會學問題。舉例來說,一本探討死亡的書可能會詳細討論死亡的過程或是接受自己不免一死的事實。本書不會談論這些東西。同樣的,本書也完全不會談論哀悼悲傷的過程。此外,本書不會討論美國的殯葬業,不會討論我們面對死亡的態度有多麼令人擔憂,也不會討論我們如何傾向於將瀕死之人隱藏於眾人的視線之外。這些都是非常重要的議題,但不是本書打算談論的議題。

那麼,本書究竟要談些什麼呢?我們將會討論死亡的本質所引發的哲學問題,例如,人死的時候會怎麼樣?不過,要談到這個問題之前,必須先思考這個問題:我們是什麼?人是什麼樣的個體?說得更確切一點,我們到底有沒有靈魂?

在本書的開頭,我不妨直接先說明清楚,本書提到的「靈魂」乃是哲學上的術語。我所謂的「靈魂」,指的是一種無形的東西,一種與肉體不同的東西。所以,本書將提出的問題是:我們是不是擁有無形的靈魂,一種會在肉體死亡後繼續存在的東西?如果沒有的話,那麼這對於死亡的本質帶有什麼意義?死亡的時候會怎麼樣?

接下來是本書將提出的另一個問題:我要怎麼樣才能夠在死後繼續存活下去?實際上,我們必須再問得更廣泛一點:所謂的存活到底是什麼意思?舉例來說,對我而言,活過今晚是什麼意思?且讓我針對這個問題大致解釋如下:明天下午將會有個人坐在我的電腦前面,撰寫這本書。我當然假定(也真心希望!)那個人會是我。不過,明天坐在這裡打字的那個人到底必須具備哪些條件,才會和今天坐在這裡打字的這個人算是同一個人?這個問題探討的是跨時間的個人同一性本質。顯而易見的是如果要適切思考死亡與存活的問題,以及人是否有可能在死後繼續存在,首先就必須搞清楚個人同一性的本質。這類問題,也就是關於靈魂的存在、死亡的本質,以及在死後繼續存活下來的可能性,將占用本書前半段的篇幅。然後,我們會把焦點轉向價值問題。死亡如果真的是終點,那麼死亡有可能是不好的嗎?當然,我們大多數人都直覺反應且強烈傾向於認為死亡的確是一件不好的事情。不過,死亡到底哪裡不好,卻有不少哲學謎題可供思考。

讓我簡單舉個例子,假設我死後不再存在。若你仔細想,其實很難看出死亡對我有什麼不好,畢竟一旦我死了,死亡顯然不可能對我有任何不好的影響:怎麼可能會有任何東西能夠對根本不存在的東西造成不好的效果呢?然而,死亡如果不可能在我死後對我造成不好的影響,那麼死亡怎麼可能會對我不好?畢竟,對於現在仍然活著的我而言,死亡顯然沒有任何不好的影響呀!

別擔心,我不打算說服你相信死亡不是一件不好的事情。不過,我們後續將會看到,其實必須花點心力才能確認死亡究竟哪裡不好,從而認定死亡的確是一件不好的事情(另外也值得一問的問題,則是死亡是否不只有一個不好的地方)。接著,如果死亡確實不好,我們可能也不免要納悶,永生難道就是一件好事嗎?這也是本書將會談及的另一個問題。在更廣泛的層面上,我們必須要問:我將不免一死的這件事實,對於我的生活方式會造成什麼影響?應該以什麼態度面對自己必然會死的現象?舉例而言,我該不該害怕死亡?該不該因為自己終將一死而感到絕望?

最後,本書將把焦點轉向自殺的問題。我們許多人都認為,生命既然是如此珍貴美好的東西,自殺絕對是一種不合理的行為。畢竟,這麼做就是拋棄了你能夠擁有的唯一生命。所以,在本書最後,我們將會檢視自殺的合理性與道德性(或許該說是不合理性與不道德性)。

以上就是本書的探討方向。對於熟悉相關哲學術語的讀者而言,我們可以粗略地這麼說:本書前半部探討的是形上學,後半部探討的是價值理論。

我認為,撰寫哲學書有兩種不同方式,尤其是像本書這樣的入門書籍。第一種方式是單純提出正反面的各種不同立場,但作者保持中立,不公開表明自己同意哪些立場。這是第一種方式。除此之外,還有另一種頗為不同的方式,而且我該警告你,我在本書中採取的是第二種方式。在第二種方式當中,作者確實會告訴讀者自己同意哪些觀點,也會為這些觀點辯護—竭盡全力加以辯護。這種作法比較接近於我撰寫本書的方式,我將會闡述和辯護一種特定的思維。也就是說,我對我們所要討論的議題懷有一套特定的觀點,而且在本書將會努力說服你接受這些觀點。

為了讓讀者能夠對這些觀點獲得簡要的理解,且讓我先描述另一套不同的觀點—一套受到許多人接納的觀點。你接下來將會看到,這種普遍的觀點涉及了幾項邏輯上互不相同的論點。因此,就邏輯上而言,你可以相信這套觀點的部分內容,但不可能全部一起相信。不過,許多人卻是全部相信,而且我認為你大概也很有可能至少相信這套觀點的部分內容。

以下就是這套普遍的觀點。首先,人有靈魂,也就是說,人不是只有肉體,不只是一團血肉與骨頭構成的東西。相反的,人有一個部分,也許是最重要的一部分,這部分不是物質,而是個無形的靈性部分。如同我提過的,這部分在本書中稱為靈魂。多數人都相信有靈魂的存在,說不定你也這麼認為。多數美國人無疑相信人具有某種無形的靈魂,普遍的觀點認為由於這種無形靈魂的存在,因此我們有可能(實際上是非常有可能)在死後繼續存活下去。死亡將會是肉體的毀滅,但由於靈魂是無形的,因此靈魂可以在死後繼續存在。當然,死亡有許多我們無法知道的事情,這畢竟是人生的終極謎團。不過,不論你是否相信有靈魂的存在,大概都至少會希望有靈魂的存在,因為這樣你才有可能在死後繼續存活下去,畢竟死亡不但是一件不好的事情,而且還恐怖得令人不禁希望可以永生。永生想必是一件美妙的事情,人們一旦有了靈魂,至少就有永生的可能性。無論如何,我們絕對希望如此,希望自己擁有永生的靈魂,不論知不知道實際上是否如此。如果沒有靈魂的存在,如果死亡真的是徹底的終點,這就是一件極度糟糕的事情,而明顯可見的反應,也就是最適當且放諸四海皆準的反應,就是以恐懼和絕望面對死亡的前景。最後,由於死亡極為恐怖,生命又極為美妙,因此拋棄生命絕對是一種不合理的行為。所以,自殺不但是絕對不理性,也絕對不道德。如同我說過的,我認為以上就是一般人對於死亡本質的普遍觀點。至於我接下來要做的事,也就是我在本書中要論述的重點,就是指出這套觀點從頭到尾錯得一塌糊塗。我將試著說服你幾件事情:靈魂並不存在、永生不是件好事、害怕死亡不是面對死亡的適當反應、死亡沒有特別神秘,而且在特定情況下,自殺可能在理性與道德上都具有正當性。如同我說過的,我認為一般的觀點大致上可說從頭到尾錯得一塌糊塗,所以我也會試著說服你認同這一點。至少,這是我的目標。

因此,可想而知,在你看完本書之後,我希望你會在這些事情上都同意我的觀點。畢竟,我認為我辯護的這些觀點都是真的,而且我也非常希望你終究會相信真相。

不過,我也要指出這一點:真正關鍵的重點不是你和我抱持相同的看法。真正關鍵的重點是讓你具備獨立思考的能力。我在本書最重要的目標,是邀請你仔細檢視死亡,以大多數人從來不曾採用過的方式面對和思考死亡。到了本書結尾,如果你在特定主張上還是不同意我的看法,那也沒關係。這樣我就滿足了。好吧,我不會完全滿足,不過至少我大致上會感到滿足,只要你對這些議題的正反面論點都真正進行了深入的思考。

在開始之前,我還需要再交代幾句話。首先,如同我已經說明過的,這是一部哲學著作,會利用自己的推理能力,非常仔細地思考我們對於死亡所能夠知道或者理解的事情。我們將會從理性的角度試圖思考死亡。

所以,我必須明白指出,有一種證據,或者說論點,是本書不會採用的,也就是訴諸宗教權威的說法。當然,你可能早就已經相信死後世界的存在,可能認為自己會在死後繼續存活下去,可能相信永生。當然,你之所以相信這一切,原因是你的教會這麼教導你。沒關係。我在本書的目的或意圖不是要說服你放棄宗教信仰,也不是要推翻你的宗教信仰。不過,我確實要表明我在本書中不會訴諸這類宗教論點,不論是上天的啟示、聖經的權威,還是其他任何這類東西。

你如果想要的話,可以把這本書視為一個大假設。如果我們必須從世俗觀點思考死亡的本質,會得出什麼樣的結論?如果只使用自己的推理能力,而不依賴任何天啟所提供的答案,會得出什麼樣的結論?你如果剛好相信天啟,那麼我們可以另外找時間加以討論,但是本書不會涉及那方面的辯論。最後,我必須解釋為什麼將本書稱為哲學入門書籍:意思是說本書不認定讀者在這項主題上具備任何背景,但並不表示本書的內容很簡單。實際上,本書的部分題材相當困難,有些觀念可能也不是第一次讀就能夠理解。老實說,你如果能夠撥出時間,將本書的部分內容重讀一遍,通常會很有幫助。當然,我不會真的預期你這麼做,但我還是要事先提出警告:哲學可以是很難讀的東西。

我也要強調,本書的入門性質還有第二重意義,也就是說本書的每一項主題都還有更多可以探究的內容。我們在本書中討論的每一項主題,都可以再用更長的篇幅加以探討。除了書中思考的論點之外,還有其他更進一步的論點,而且那些論點都可能會變得極度複雜,複雜得超出這類書籍所能夠討論的程度,這點對本書所檢視的每一項主題而言都是如此。

所以,請不要以為我在本書中提出的任何論點會是該項主題的定論。實際上,我提出的論點比較像是各項主題的序言,不過序言當然可以是思考問題的絕佳起點。

●第六章人如何繼續存在?

假設我的錶故障了,於是我把它拿到鐘錶店修理。為了清潔與修復我的錶,鐘錶店老闆把錶拆開,去除齒輪上的鐵鏽(現在的錶裡面還有齒輪嗎?假設這是一具老舊的懷錶)。他清潔了所有的零件,一一擦亮之後再重新組裝起來。一個星期後,我回到鐘錶店問道:「我的錶呢?」他把修好的錶交還給我。就這樣,一切看來都沒有問題。

不過,假設我對鐘錶店老闆說:「等一下,你這傢伙。別想騙我。這不是我的錶。這個錶所有的零件雖然都和我的錶相同,而且排列方式也完全一樣,但這不是我的錶。」這麼說顯然不對。相反的,我認為在這個例子裡,正確的說法應該是說那個錶的確是我的錶(當然,我的錶被拆開來了一段時間。說不定,我們應該說我的錶在那段時間不存在。不過,所幸它終究還是重新組裝了起來。而既然重新組裝了起來,那個錶就還是我的錶)。

如果這樣的說法對於錶而言是正確的,而且我確實認為這麼說是正確的,想必上帝也能夠在審判日做出同樣的事情。祂可以把我們散落於全球各地的分子收集起來,重新加以組裝,然後說:「哈!你的肉體回來了。」如果個人同一性的肉體理論沒錯,那麼那具肉體就會是我。至少我是這麼認為。不過,我們也必須擔心另一個不同的例子,這個例子反駁了肉體能夠分解之後再重新組裝起來的概念。提出這個例子的人是范因瓦根(PetervanInwagen),一位當代的形上學家。假設我的兒子用積木精心蓋出了一座高塔,蓋得非常漂亮。他對我說:「請在媽媽回家後讓她看我蓋的這座高塔。」然後,他就上床睡覺去了。在他睡著之後,我清掃家裡,卻不小心把那座高塔碰倒了。我心想:「老天,他一定會很生氣。我向他保證我會小心的。」於是,我撿起那些積木,重新蓋出一座高塔,和我兒子蓋的那一座形狀相同,結構也一模一樣。實際上,我蓋得非常仔細,也許積木上都有編號—連每一塊積木的所在位置都分毫不差。

好,我蓋好了(或者該說是重蓋)這座高塔。我太太回家之後,我對她說:「看我們兒子蓋了什麼東西。這是他蓋的高塔。」嗯⋯⋯聽起來不太對。這座高塔不是我們的兒子蓋的,而是我蓋的。這是我仿蓋而成的高塔。當然,我的兒子醒來之後,我如果不告訴他,他也不會知道這座高塔是一件複製品。不過,你一旦把一座積木高塔拆散,再把所有的積木按照原狀組裝起來,如此完成的高塔就不是原本的那座高塔。范因瓦根是這麼說的,而且我必須承認我覺得這種說法聽起來沒錯。我如果指向那座高塔,說:「那是我兒子蓋的。」或者「那座高塔就是我兒子蓋的那一座。」那麼我就是在撒謊。

於是,范因瓦根得出這項結論:你如果把一件物體拆解之後再重新組裝起來,這件物體就不再是原本的那一件物體。所以,就算審判日真的降臨,上帝把所有分子重新組裝起來,讓肉體復活,那具肉體也不會是你原本的肉體。而如果擁有相同的肉體是個人同一性的關鍵,那麼那個人就不會是同一個人。到了審判日,只會有我的複製品,但不會有我。如果肉體復活是這麼一回事,那麼范因瓦根就會這麼說。

我必須坦承:我不曉得該怎麼解釋這些形上問題。我一旦想到高塔的案例,確實覺得自己傾向於認同范因瓦根的觀點,認為那座高塔不是我兒子蓋的那一座。可是我一旦想到錶的案例,卻又覺得那個錶仍然是同一個。所以,我只能邀請你思考這兩件案例,並且詢問自己:我們該怎麼說?當然,如果有人認為那座高塔仍是同一座高塔,自然沒有任何問題。

這麼一來,我們就可以說,在這兩件案例中,包括錶與高塔,重新組裝而成的物體仍是原本的那個物體。因此,我們如果把肉體重新組裝起來,那具肉體想必就是同一具肉體。當然,如果有人認為范因瓦根的說法確實沒錯,並且因此斷定錶的案例也是如此,重新組裝而成的錶不是原本的那個錶,也同樣不會有什麼問題。這些人可以直接堅持復活的肉體不是原本的肉體。所以,在審判日醒來的那個人不會是我。

但你如果像我一樣,覺得錶是一回事,高塔又是另一回事,那該怎麼辦呢?我們能不能在錶與高塔的案例當中找出某種相關的不同,而能夠指出重新組裝的錶仍是同一個錶,但重新組裝的高塔卻不是同一座高塔?明顯可見,單是指稱這兩者有所不同是不夠的,我們需要解釋這兩者在重新組裝的情形當中為什麼不同。接著,我們當然也必須進一步探究肉體復活的案例。你一旦把一具肉體重新組裝起來,這具肉體到底比較像是錶的案例,還是比較像高塔的案例?

我必須坦承,我不知道最好的答案是什麼。我覺得自己傾向於這麼認為:重新組裝而成的錶是同一個錶;重新組裝而成的高塔卻是不同的高塔。說不定這兩者有所不同。我不知道。對於這兩者有什麼不同,我實在提不出足以令人信服的理論。而由於我不知道這兩者的差異何在,因此我也沒有立場認定重新組裝而成的肉體是不是同一具肉體。我實在不知道。所以,如果有人想要充分確立同一性理論,顯然仍有不少形上問題需要解決。

儘管如此,至少看起來可能的是:我們一旦確立了形上理論,即可知道復活的肉體會不會是同一具肉體。所以,我想至少還是有可能肉體復活的結果會是我。既然如此,我們如果接受肉體觀點的話,應該怎麼說呢?可不可能有死後的生命?我有沒有可能在肉體死亡之後繼續存活下去?就我所知,這種可能性看起來的確仍然存在,儘管其中確實有些我不曉得怎麼解開的謎團。請注意,這不是說我相信一定會有審判日,而且上帝會在那一天把肉體重新組裝起來。不過,至少這看起來像是個合乎邏輯的可能性。

這是一本探討死亡的書。不過,這是一本哲學著作,意思是說,本書討論的主題和其他探討死亡的書籍所涵蓋的主題,可能不會相同。因此,我要做的第一件事情,就是先談談本書不會討論的若干議題,而這些都是讀者可以合理預期或希望一本探討死亡的書籍所會討論的議題,所以如果這本書不是你原本想看的那種書,你就可以立刻知道。

我主要想探討的是有關死亡本質或死亡現象的心理學與社會學問題。舉例來說,一本探討死亡的書可能會詳細討論死亡的過程或是接受自己不免一死的事實。本書不會談論這些東西。同樣的,本書也完全不會談論哀悼悲傷的過程。此外,本書不會討論美國的殯葬業,不會討論我們面對死亡的態度有多麼令人擔憂,也不會討論我們如何傾向於將瀕死之人隱藏於眾人的視線之外。這些都是非常重要的議題,但不是本書打算談論的議題。

那麼,本書究竟要談些什麼呢?我們將會討論死亡的本質所引發的哲學問題,例如,人死的時候會怎麼樣?不過,要談到這個問題之前,必須先思考這個問題:我們是什麼?人是什麼樣的個體?說得更確切一點,我們到底有沒有靈魂?

在本書的開頭,我不妨直接先說明清楚,本書提到的「靈魂」乃是哲學上的術語。我所謂的「靈魂」,指的是一種無形的東西,一種與肉體不同的東西。所以,本書將提出的問題是:我們是不是擁有無形的靈魂,一種會在肉體死亡後繼續存在的東西?如果沒有的話,那麼這對於死亡的本質帶有什麼意義?死亡的時候會怎麼樣?

接下來是本書將提出的另一個問題:我要怎麼樣才能夠在死後繼續存活下去?實際上,我們必須再問得更廣泛一點:所謂的存活到底是什麼意思?舉例來說,對我而言,活過今晚是什麼意思?且讓我針對這個問題大致解釋如下:明天下午將會有個人坐在我的電腦前面,撰寫這本書。我當然假定(也真心希望!)那個人會是我。不過,明天坐在這裡打字的那個人到底必須具備哪些條件,才會和今天坐在這裡打字的這個人算是同一個人?這個問題探討的是跨時間的個人同一性本質。顯而易見的是如果要適切思考死亡與存活的問題,以及人是否有可能在死後繼續存在,首先就必須搞清楚個人同一性的本質。這類問題,也就是關於靈魂的存在、死亡的本質,以及在死後繼續存活下來的可能性,將占用本書前半段的篇幅。然後,我們會把焦點轉向價值問題。死亡如果真的是終點,那麼死亡有可能是不好的嗎?當然,我們大多數人都直覺反應且強烈傾向於認為死亡的確是一件不好的事情。不過,死亡到底哪裡不好,卻有不少哲學謎題可供思考。

讓我簡單舉個例子,假設我死後不再存在。若你仔細想,其實很難看出死亡對我有什麼不好,畢竟一旦我死了,死亡顯然不可能對我有任何不好的影響:怎麼可能會有任何東西能夠對根本不存在的東西造成不好的效果呢?然而,死亡如果不可能在我死後對我造成不好的影響,那麼死亡怎麼可能會對我不好?畢竟,對於現在仍然活著的我而言,死亡顯然沒有任何不好的影響呀!

別擔心,我不打算說服你相信死亡不是一件不好的事情。不過,我們後續將會看到,其實必須花點心力才能確認死亡究竟哪裡不好,從而認定死亡的確是一件不好的事情(另外也值得一問的問題,則是死亡是否不只有一個不好的地方)。接著,如果死亡確實不好,我們可能也不免要納悶,永生難道就是一件好事嗎?這也是本書將會談及的另一個問題。在更廣泛的層面上,我們必須要問:我將不免一死的這件事實,對於我的生活方式會造成什麼影響?應該以什麼態度面對自己必然會死的現象?舉例而言,我該不該害怕死亡?該不該因為自己終將一死而感到絕望?

最後,本書將把焦點轉向自殺的問題。我們許多人都認為,生命既然是如此珍貴美好的東西,自殺絕對是一種不合理的行為。畢竟,這麼做就是拋棄了你能夠擁有的唯一生命。所以,在本書最後,我們將會檢視自殺的合理性與道德性(或許該說是不合理性與不道德性)。

以上就是本書的探討方向。對於熟悉相關哲學術語的讀者而言,我們可以粗略地這麼說:本書前半部探討的是形上學,後半部探討的是價值理論。

我認為,撰寫哲學書有兩種不同方式,尤其是像本書這樣的入門書籍。第一種方式是單純提出正反面的各種不同立場,但作者保持中立,不公開表明自己同意哪些立場。這是第一種方式。除此之外,還有另一種頗為不同的方式,而且我該警告你,我在本書中採取的是第二種方式。在第二種方式當中,作者確實會告訴讀者自己同意哪些觀點,也會為這些觀點辯護—竭盡全力加以辯護。這種作法比較接近於我撰寫本書的方式,我將會闡述和辯護一種特定的思維。也就是說,我對我們所要討論的議題懷有一套特定的觀點,而且在本書將會努力說服你接受這些觀點。

為了讓讀者能夠對這些觀點獲得簡要的理解,且讓我先描述另一套不同的觀點—一套受到許多人接納的觀點。你接下來將會看到,這種普遍的觀點涉及了幾項邏輯上互不相同的論點。因此,就邏輯上而言,你可以相信這套觀點的部分內容,但不可能全部一起相信。不過,許多人卻是全部相信,而且我認為你大概也很有可能至少相信這套觀點的部分內容。

以下就是這套普遍的觀點。首先,人有靈魂,也就是說,人不是只有肉體,不只是一團血肉與骨頭構成的東西。相反的,人有一個部分,也許是最重要的一部分,這部分不是物質,而是個無形的靈性部分。如同我提過的,這部分在本書中稱為靈魂。多數人都相信有靈魂的存在,說不定你也這麼認為。多數美國人無疑相信人具有某種無形的靈魂,普遍的觀點認為由於這種無形靈魂的存在,因此我們有可能(實際上是非常有可能)在死後繼續存活下去。死亡將會是肉體的毀滅,但由於靈魂是無形的,因此靈魂可以在死後繼續存在。當然,死亡有許多我們無法知道的事情,這畢竟是人生的終極謎團。不過,不論你是否相信有靈魂的存在,大概都至少會希望有靈魂的存在,因為這樣你才有可能在死後繼續存活下去,畢竟死亡不但是一件不好的事情,而且還恐怖得令人不禁希望可以永生。永生想必是一件美妙的事情,人們一旦有了靈魂,至少就有永生的可能性。無論如何,我們絕對希望如此,希望自己擁有永生的靈魂,不論知不知道實際上是否如此。如果沒有靈魂的存在,如果死亡真的是徹底的終點,這就是一件極度糟糕的事情,而明顯可見的反應,也就是最適當且放諸四海皆準的反應,就是以恐懼和絕望面對死亡的前景。最後,由於死亡極為恐怖,生命又極為美妙,因此拋棄生命絕對是一種不合理的行為。所以,自殺不但是絕對不理性,也絕對不道德。如同我說過的,我認為以上就是一般人對於死亡本質的普遍觀點。至於我接下來要做的事,也就是我在本書中要論述的重點,就是指出這套觀點從頭到尾錯得一塌糊塗。我將試著說服你幾件事情:靈魂並不存在、永生不是件好事、害怕死亡不是面對死亡的適當反應、死亡沒有特別神秘,而且在特定情況下,自殺可能在理性與道德上都具有正當性。如同我說過的,我認為一般的觀點大致上可說從頭到尾錯得一塌糊塗,所以我也會試著說服你認同這一點。至少,這是我的目標。

因此,可想而知,在你看完本書之後,我希望你會在這些事情上都同意我的觀點。畢竟,我認為我辯護的這些觀點都是真的,而且我也非常希望你終究會相信真相。

不過,我也要指出這一點:真正關鍵的重點不是你和我抱持相同的看法。真正關鍵的重點是讓你具備獨立思考的能力。我在本書最重要的目標,是邀請你仔細檢視死亡,以大多數人從來不曾採用過的方式面對和思考死亡。到了本書結尾,如果你在特定主張上還是不同意我的看法,那也沒關係。這樣我就滿足了。好吧,我不會完全滿足,不過至少我大致上會感到滿足,只要你對這些議題的正反面論點都真正進行了深入的思考。

在開始之前,我還需要再交代幾句話。首先,如同我已經說明過的,這是一部哲學著作,會利用自己的推理能力,非常仔細地思考我們對於死亡所能夠知道或者理解的事情。我們將會從理性的角度試圖思考死亡。

所以,我必須明白指出,有一種證據,或者說論點,是本書不會採用的,也就是訴諸宗教權威的說法。當然,你可能早就已經相信死後世界的存在,可能認為自己會在死後繼續存活下去,可能相信永生。當然,你之所以相信這一切,原因是你的教會這麼教導你。沒關係。我在本書的目的或意圖不是要說服你放棄宗教信仰,也不是要推翻你的宗教信仰。不過,我確實要表明我在本書中不會訴諸這類宗教論點,不論是上天的啟示、聖經的權威,還是其他任何這類東西。

你如果想要的話,可以把這本書視為一個大假設。如果我們必須從世俗觀點思考死亡的本質,會得出什麼樣的結論?如果只使用自己的推理能力,而不依賴任何天啟所提供的答案,會得出什麼樣的結論?你如果剛好相信天啟,那麼我們可以另外找時間加以討論,但是本書不會涉及那方面的辯論。最後,我必須解釋為什麼將本書稱為哲學入門書籍:意思是說本書不認定讀者在這項主題上具備任何背景,但並不表示本書的內容很簡單。實際上,本書的部分題材相當困難,有些觀念可能也不是第一次讀就能夠理解。老實說,你如果能夠撥出時間,將本書的部分內容重讀一遍,通常會很有幫助。當然,我不會真的預期你這麼做,但我還是要事先提出警告:哲學可以是很難讀的東西。

我也要強調,本書的入門性質還有第二重意義,也就是說本書的每一項主題都還有更多可以探究的內容。我們在本書中討論的每一項主題,都可以再用更長的篇幅加以探討。除了書中思考的論點之外,還有其他更進一步的論點,而且那些論點都可能會變得極度複雜,複雜得超出這類書籍所能夠討論的程度,這點對本書所檢視的每一項主題而言都是如此。

所以,請不要以為我在本書中提出的任何論點會是該項主題的定論。實際上,我提出的論點比較像是各項主題的序言,不過序言當然可以是思考問題的絕佳起點。

●第六章人如何繼續存在?

假設我的錶故障了,於是我把它拿到鐘錶店修理。為了清潔與修復我的錶,鐘錶店老闆把錶拆開,去除齒輪上的鐵鏽(現在的錶裡面還有齒輪嗎?假設這是一具老舊的懷錶)。他清潔了所有的零件,一一擦亮之後再重新組裝起來。一個星期後,我回到鐘錶店問道:「我的錶呢?」他把修好的錶交還給我。就這樣,一切看來都沒有問題。

不過,假設我對鐘錶店老闆說:「等一下,你這傢伙。別想騙我。這不是我的錶。這個錶所有的零件雖然都和我的錶相同,而且排列方式也完全一樣,但這不是我的錶。」這麼說顯然不對。相反的,我認為在這個例子裡,正確的說法應該是說那個錶的確是我的錶(當然,我的錶被拆開來了一段時間。說不定,我們應該說我的錶在那段時間不存在。不過,所幸它終究還是重新組裝了起來。而既然重新組裝了起來,那個錶就還是我的錶)。

如果這樣的說法對於錶而言是正確的,而且我確實認為這麼說是正確的,想必上帝也能夠在審判日做出同樣的事情。祂可以把我們散落於全球各地的分子收集起來,重新加以組裝,然後說:「哈!你的肉體回來了。」如果個人同一性的肉體理論沒錯,那麼那具肉體就會是我。至少我是這麼認為。不過,我們也必須擔心另一個不同的例子,這個例子反駁了肉體能夠分解之後再重新組裝起來的概念。提出這個例子的人是范因瓦根(PetervanInwagen),一位當代的形上學家。假設我的兒子用積木精心蓋出了一座高塔,蓋得非常漂亮。他對我說:「請在媽媽回家後讓她看我蓋的這座高塔。」然後,他就上床睡覺去了。在他睡著之後,我清掃家裡,卻不小心把那座高塔碰倒了。我心想:「老天,他一定會很生氣。我向他保證我會小心的。」於是,我撿起那些積木,重新蓋出一座高塔,和我兒子蓋的那一座形狀相同,結構也一模一樣。實際上,我蓋得非常仔細,也許積木上都有編號—連每一塊積木的所在位置都分毫不差。

好,我蓋好了(或者該說是重蓋)這座高塔。我太太回家之後,我對她說:「看我們兒子蓋了什麼東西。這是他蓋的高塔。」嗯⋯⋯聽起來不太對。這座高塔不是我們的兒子蓋的,而是我蓋的。這是我仿蓋而成的高塔。當然,我的兒子醒來之後,我如果不告訴他,他也不會知道這座高塔是一件複製品。不過,你一旦把一座積木高塔拆散,再把所有的積木按照原狀組裝起來,如此完成的高塔就不是原本的那座高塔。范因瓦根是這麼說的,而且我必須承認我覺得這種說法聽起來沒錯。我如果指向那座高塔,說:「那是我兒子蓋的。」或者「那座高塔就是我兒子蓋的那一座。」那麼我就是在撒謊。

於是,范因瓦根得出這項結論:你如果把一件物體拆解之後再重新組裝起來,這件物體就不再是原本的那一件物體。所以,就算審判日真的降臨,上帝把所有分子重新組裝起來,讓肉體復活,那具肉體也不會是你原本的肉體。而如果擁有相同的肉體是個人同一性的關鍵,那麼那個人就不會是同一個人。到了審判日,只會有我的複製品,但不會有我。如果肉體復活是這麼一回事,那麼范因瓦根就會這麼說。

我必須坦承:我不曉得該怎麼解釋這些形上問題。我一旦想到高塔的案例,確實覺得自己傾向於認同范因瓦根的觀點,認為那座高塔不是我兒子蓋的那一座。可是我一旦想到錶的案例,卻又覺得那個錶仍然是同一個。所以,我只能邀請你思考這兩件案例,並且詢問自己:我們該怎麼說?當然,如果有人認為那座高塔仍是同一座高塔,自然沒有任何問題。

這麼一來,我們就可以說,在這兩件案例中,包括錶與高塔,重新組裝而成的物體仍是原本的那個物體。因此,我們如果把肉體重新組裝起來,那具肉體想必就是同一具肉體。當然,如果有人認為范因瓦根的說法確實沒錯,並且因此斷定錶的案例也是如此,重新組裝而成的錶不是原本的那個錶,也同樣不會有什麼問題。這些人可以直接堅持復活的肉體不是原本的肉體。所以,在審判日醒來的那個人不會是我。

但你如果像我一樣,覺得錶是一回事,高塔又是另一回事,那該怎麼辦呢?我們能不能在錶與高塔的案例當中找出某種相關的不同,而能夠指出重新組裝的錶仍是同一個錶,但重新組裝的高塔卻不是同一座高塔?明顯可見,單是指稱這兩者有所不同是不夠的,我們需要解釋這兩者在重新組裝的情形當中為什麼不同。接著,我們當然也必須進一步探究肉體復活的案例。你一旦把一具肉體重新組裝起來,這具肉體到底比較像是錶的案例,還是比較像高塔的案例?

我必須坦承,我不知道最好的答案是什麼。我覺得自己傾向於這麼認為:重新組裝而成的錶是同一個錶;重新組裝而成的高塔卻是不同的高塔。說不定這兩者有所不同。我不知道。對於這兩者有什麼不同,我實在提不出足以令人信服的理論。而由於我不知道這兩者的差異何在,因此我也沒有立場認定重新組裝而成的肉體是不是同一具肉體。我實在不知道。所以,如果有人想要充分確立同一性理論,顯然仍有不少形上問題需要解決。

儘管如此,至少看起來可能的是:我們一旦確立了形上理論,即可知道復活的肉體會不會是同一具肉體。所以,我想至少還是有可能肉體復活的結果會是我。既然如此,我們如果接受肉體觀點的話,應該怎麼說呢?可不可能有死後的生命?我有沒有可能在肉體死亡之後繼續存活下去?就我所知,這種可能性看起來的確仍然存在,儘管其中確實有些我不曉得怎麼解開的謎團。請注意,這不是說我相信一定會有審判日,而且上帝會在那一天把肉體重新組裝起來。不過,至少這看起來像是個合乎邏輯的可能性。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價