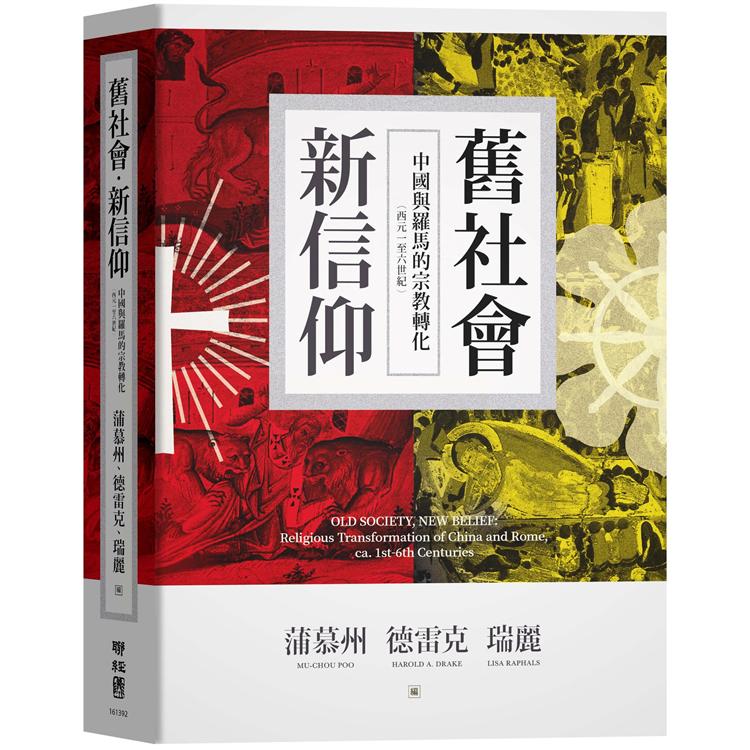

舊社會,新信仰:中國與羅馬的宗教轉化(西元一至六世紀)

活動訊息

內容簡介

羅馬人成為基督徒,但基督徒也成為羅馬人。

當新的宗教信仰、活動、機構與價值觀,傳播到有著深厚宗教傳統的舊社會時,無可避免會出現衝突、抵抗、交流和爭論等複雜的互動,讓雙方都產生深刻的改變。基督教和佛教進入歐洲和中國的過程,便是人類文明史上兩個最重要的案例。

歷來學者對兩者的研究可謂汗牛充棟,但很少著作能像《舊社會.新信仰〉一書,將兩者放在一起,做出既深入又全面的比較。本書作者群在這極端複雜的歷史中各自選擇主題,探詢新舊之間的交流、交融、衝突與轉化,到底有何異同?對了解這兩種宗教文化,又可能有什麼助益?

透過哲學、法律、建築、藝術與物質文化等不同面向的研究,他們指出,在中國和羅馬,新宗教都沒有簡單地掃除舊社會的信仰和習俗;而是在多個世紀的互動和對話中,舊社會改變了新宗教,而新宗教也改變了舊社會。

目錄

序

中譯本序

導論/蒲慕州、德雷克

第一章 「佛教入中國」於中古早期之中國/康若柏(Robert Ford Campany)

第二章 基督教和羅馬:權力關係的研究/德雷克(Harold A. Drake)

第三章 啟蒙的美學:羅馬建築詩學中的哲學延續和修辭創新/徐美羅(J. Mira Seo)

第四章 殉道者游斯丁和塔提安:基督徒對與希羅文化和對帝國政府迫害的反應/金顯真(Hyun Jin Kim)

第五章 當佛教遇上讖緯:中古早期中國的一次宗教邂逅/呂宗力

第六章 尊崇死者:佛教在中古早期中國重新發明紀念文學、儀式和物質文化/陳懷宇

第七章 佛教被挑戰、接納和偽裝:道教和佛教在中古中國的互動/李福(Gil Raz)

第八章 羅馬的籤卜和主教的挑選/斯圖爾特(Roberta Stewart)

第九章 將超自然殖民:神靈在古代後期怎樣被鬼魔化/溫司卡

第十章 早期佛教對鬼魂的馴服/蒲慕州

第十一章 生與死:北朝涅槃圖像的發展/顏娟英

第十二章 古代雕像、基督教城巿:君士坦丁堡和《歷史簡記》(Parastaseis Syntomoi Chronikai)/查特吉(Paroma Chatterjee)

第十三章 佛教在中國的適應與轉化:以寺院建築為例/周胤

第十四章 在轉變的宗教景觀中理解報應:顏之推(531-591年)的個案研究/賀耐嫻(Natasha Heller)

第十五章 從迷信到異端:法律和神的公義(西元四至五世紀)/薩爾茨曼(Michele Renee Salzman)

結論:對中國和羅馬的比較視角/瑞麗(Lisa Raphals)

原始文獻

二手研究

序/導讀

序

本書是一群學者長期合作的成果。2012年12月,一群學者聚集於加州大學洛杉磯分校的亞洲研究所(Asia Institute, UCLA),開了一個工作坊,名為「舊社會,新信仰:中古早期中國與歐洲的宗教相遇與文化認同」(Old Society, New Faith: Religious Encounter and Cultural Identity in Early Medieval China and Europe)。2014年6月,於香港中文大學召開了一個國際會議,名為「舊社會,新信仰:中國與羅馬的宗教轉化,西元一至六世紀」(Old Society, New Faith: Religious Transformation in China and Rome, 1-6 centuries CE)。本書中大部分的文章是由此次會議所發表的文章修改而成。這整個研究計畫是由當時香港中文大學人文學科研究所所長熊秉真教授所支持促成的。加州大學洛杉磯分校亞洲研究所王國斌教授亦提供支授。特別感謝Robert Gurval, Carol Bakhos, Lothar von Falkenhausen, Richard von Glahn, John Lagerwey, Tamara Chin,以及許多其他參與了兩次會議的學者。會議經費由香港佛光山道場及蔣經國國際學術文流基金會贊助,特此致謝。最後,牛津大學出版社資深編輯Stefan Vranka出力甚多,於本書之出版有關鍵作用。

蒲慕州

中譯本序

一般而言,人們以為古代研究是很難比較,或者沒法比較的。的確,在歷史研究中,古代研究學者很少談比較,因為,要能夠真正深入研究一個古文明,已經是相當困難的事,遑論比較?研究古代文明的學者,窮一生的精力去研究一個或一段古代文明,自然也會覺得他們所研究的文明是獨特的,無法比較,無需比較。

但當然也有人覺得比較研究是了解古文明的重要方法。從理論上說,比較是獲得知識的基本方法。因為認知活動的本質,是由已知推未知;比較已知與未知,才能有新知。全球化的當代趨勢逼使歷史學者不但在看待當代歷史時將眼光放大至關照全球,也重新從比較的角度看過去的歷史。要了解一個社會有何特殊性,比較是不可少的方法。因而也可以說,在歷史或者文化研究中,比較的眼光不是點心,而是主食。任何有關社會文化或歷史的理論或者宏觀的視野,必定也是帶有比較的眼光的看法,因為只有比較才能提供足夠的資料來反思舊習,開拓視野。

許多時候,不同地區人類社會可能面臨相似的問題,各自產生了相似或不同的解決辦法。為什麼如此?這就是比較研究所可以著力的地方。經由比較,一個地區舊的問題可能因為有了其它地區的經驗和解決辦法,可以得到新的解釋,這也就是說,全球視野在邏輯上必然要指向比較研究。正如一位歷史學者所說,「歷史的比較不僅是一種方法或者程序,也是對付那隨著偏執一個國家的歷史而來的褊狹主義(parochialism)的良藥。」但當然這不表示個別研究者可以沒有一個深入研究的範圍,因為沒有深入研究,沒有對複雜歷史現象的了解,比較的結果必然只能是表面的。

其實比較研究並非新的說法。社會學家及人類學家自從十九世紀末以來就已經實行比較研究。社會學及人類學的理論無一不需要比較的資料。因為所謂的理論,就是一套可以適用在不同社會中而可以提供某種解釋,或者了解那個社會的說法。

不過自1970年代以來,文化人類學者有一趨勢,認為每一個文化都是一個自滿自足的意義系統,只能就其自身來了解自身。但這當然是一個可以辯論的說法。就連什麼是文化這個問題,也必須經過比較不同的文化體系才能夠有所了解,因為文化不只是一個抽象的概念,而必須是體現在具體的文化載體之上,如宗教,文學,哲理,社會價值,社會組織,經濟結構,等等。從歷史學的角度看,文化在不同的歷史和地理環境中發展,因而必然有其特殊性。然而人類作為一個生物群體,亦有其共通的思維結構,物質需求,因而在人與環境,人與人的相互競爭中,必然有一些共同必須面對的問題。特殊性若沒有共同問題的凸顯,也就成不了其特殊之處。

如果我們同意比較是了解歷史文化的一種途徑,接下來的問題是,比較什麼,或什麼值得比較?又如何比較?

比較什麼?也就是說,如何選題?我有一些粗淺的看法:

選擇對不只一個文化都有意義,而且有重要性的問題,此問題在各自文化發展的脈絡和結構上都占有關鍵性的重要意義。必須考量的是,我們根據什麼判斷此問題有意義,在什麼文化環境中此問題有意義?對不同文化而言都有重要意義的問題,如果加以比較,應該會發現一些疑問:為何不同歷史文化情境有時可以產生相似的問題,相似的歷史情況又為何產生不同的問題?在回答這些疑問時,是否可以發現從前不曾注意到的新問題,或新的觀察角度?可以看出,什麼問題是值得比較的,取決於研究者本身對某些歷史時代的深入了解。一個問題是否在歷史文化的發展上占有關鍵地位,是靠研究者去琢磨出來的,而不是它自己跳出來的。

如何比較?可以大略分兩種來說。

一是在研究中帶入所謂比較的眼光。即研究者有一個主要的對象,但在考量其對象時,用其它文化中的例子來襯托出主要研究對象的一些特徵,或者指出主要研究對象與其它文化例子相似之處。在這種研究設計中,研究者需要廣泛閱讀其他文化中與自己研究相關的議題和研究成果,以找到有用的比較例證。這種比較的眼光,只要閱讀足夠深入,可以讓自己的研究提昇到一種新的境界,不再被自己原有的問題和討論方法所限制,因而有機會產生新的觀點,新的理解。

第二種是所謂全面的比較,指的是對比較各方都進行深度研究,再加以比較。研究者必需熟悉所有打算比較的對象,能夠有從事一手研究的能力。因而沒有一個主要研究對象,而是有一些地位平等的對象,彼此相互對照,互為比較的例子。理想上,全面比較研究的目標是要對所有比較對象都可以產生新的了解。這不止是簡單的「甲方有a b c d e,乙方有a b d e f,所以有同有異」式的了解。我們希望達成的效果是對所有被比較的對象都能夠都得到新的理解,而這些是不比較就不容易得到的。這當然是相當具有挑戰性的。

比較,有的人認為,是建立理論,或者證明理論的一種途徑。這在進行比較之初也許很難預料。當然,歷史學者的目的不見得是要建立理論。認為理論有用,並且依賴理論來解釋材料,也可能代表一種思想上的怠惰。

如果我們同意比較研究是一個值得探索的方向,而且方法上也是可能的,我們要採取什麼樣的策略去進行?誰可以去進行比較研究?我認為這可以有二種選擇。一是個人研究,一是集體研究。由於每個個別的學者所有能力進行的研究總是有他的限制,不論是文學、哲學、歷史、藝術、宗教,要能夠有能力研究一個以上的文化,基本上是很不容易的,因此邏輯上而言,個人的研究,比較可能進行我所說的第一種比較,即具有比較眼光的研究。但近些年來,有愈來愈多的年輕學者開始走這條路,他們或由中國出發,學習西方古典文字,或由西方出發,學習中國文史,並且取得博士學位,開始在大學中教書、研究、出版。

集體研究,則比較可能進行第二種比較,因為不同專長的學者可以結合起來共同探討一個比較的課題。即全面的比較。或者說,比較雙方均有相當的深度和廣度。如果我們要做這種計畫,那麼它很容易就成為一個國際合作計畫。本書就是這樣的一個例子。

西元二至七世紀間,中國的文化版圖隨著漢帝國的崩潰與佛教的傳入經歷了深刻的變遷。新的宗教不僅挑戰並改變了漢代知識份子遵循數世紀的宇宙觀與哲學思考,也逐漸滲透到整個社會,促成了一個新的群體的出現,即職業宗教從事者以及為他們提供物質支援與法律保障的追隨者。這種支援部分來自改信新宗教的統治階層,部分來自受其救贖觀念吸引的一般民眾。從長遠來看,佛教的觀念、術語以及傳統融入了中國人的心理、語言、文學、藝術中,成為文明整體的有機組成部分。

然而,佛教真的如一些學者宣稱的那樣征服了中國嗎?這是個值得思索的問題。我們該如何定義文化或宗教意義上的征服呢?一個宗教能否在自身不作出改變的情況下「征服」任何社會或民族,仍然存在疑問。在中國,長期以來,佛教──一種在異國土壤中萌發的宗教──的學說與實踐為包括知識分子和平民在內的大部分民眾所抵制,因其對他們文化認同立足點的否定。這些立足點包括天人相應的宇宙觀、對天地的崇拜、祖先崇拜、基於儒家理想的家庭與社會道德體系,以及帝國政府凌駕於民眾生活之上的絕對權威。

摒棄這些觀念,無異於徹底摧毀他們自身存在的意義。這些抵制有時甚至會轉變成公然的迫害:佛寺被強行關閉,僧侶被迫還俗。某些這種對佛教的疑慮直到近代仍然存在。因此,這遠不是一個征服與接納的簡單問題。

約在同一時期,一個發源於近東,原本名不見經傳的教派—基督教,在日漸衰落的羅馬帝國中取得了一席之地。至西元四世紀初,君士坦丁大帝於313年發布米蘭敕令後,基督教成為了官方認可的宗教,其後更是成為帝國範圍內唯一的合法宗教。基督教對羅馬帝國這種表面上的「征服」當然並非一切的終結,相反,它只是基督教與眾多本土傳統遷延日久的博弈之開始,尤其是精緻的希臘羅馬文化,其成熟的哲學思想與藝術表達形式、悠久的宗教傳統、自然形成的家庭與社會道德準則,數百年來支配著人們的生活實踐。基督教如何說服人們並改變了幅員遼闊的羅馬帝國中各個團體的人們,將他們凝聚成一個以希臘羅馬文化人群為核心,包括日爾曼人與猶太人的新社會?舊的社群又是如何從抵抗,協商,到重新闡釋基督教理念,而基督教信仰又是如何應對阻力,實現蛻變的呢?這個複雜的過程吸引了諸多近代西方學者的注意。

由此看來,中國與羅馬都曾在一個動盪的時期遭遇某種挑戰,也就是說,這兩種現象都代表著一種文化生態,包括新的種子試圖在異國土壤紮根,而舊的土壤嘗試抵抗、包容、接受且最終轉變入侵物種的各階段過程。儘管在此兩個領域中的研究成果頗豐,迄今為止仍很少有人嘗試將兩者相提並論,以比較的角度著手研究。例如,有何種精神或物質危機或機遇讓新的元素得以紮根?新與舊的文化價值觀之間有何相吸和相斥的地方?雖然佛教與基督教兩者都同時有著這樣的傾向,即一方面放棄現世、冀望天國或西方極樂世界,另一方面卻參與俗世事物,希望作出改變;但佛教與基督教在其早期發展階段,在一個新環境中的應對策略與應變能力有什麼不同呢?

考慮到佛教與基督教在中國與歐洲各自的歷史進程中所催生的複雜文化現象,我於2012和2014兩年組織了二次學術研討會,比較早期佛教在中國、基督教在歐洲的發展進程,希望由此獲得一些對兩種傳統的新感悟。鑒於此研究方向有多種可能的方法,我們在一開始就決點聚焦在一個特定主題:「宗教轉化與文化認同」。通過審視有關文化認同的問題,我們希望探討在新宗教進入舊社會的過程中,不同的舊社會如何應對相似的問題。這些問題可能是政治性的,譬如新的宗教權威怎樣被舊的政治權威承認、容納或拒絕;也許是哲學性的,即新的世界觀如何在舊有哲學傳統中間占有一席之地;或是社會性的,即一套新的社會實踐與道德準則怎樣對舊的社會規範造成衝擊;而最後,這些問題還可能是物質上的,即一套新的信仰系統如何改變了舊有社會的物質生活,包括藝術與建築、以及日常生活,後者又是怎樣反作用於前者。

以上的考量,是本書中各個章節所企圖處理的。可以發現,這些問題很難說已經在本書中都得到完滿的答案,因為事實上作者們各有其專注,各有其發揮。我們雖在導言和結論中設法將各章作者的貢獻串成一個故事,仍然離理想甚遠。不過,我們其實早已在計畫之初就已經認識到,早期佛教在中國,早期基督教在歐洲,是影響現代世界發展的重要歷史現象,不可能因為一本文集就解決了所有的問題。本書提出的是一種探索歷史的方向,一些嚐試的例證。最重要的,是點出比較研究的益處及其帶來的挑戰。我們期待於未來。本書英文版為我及德雷克(Harold A. Drake)和瑞麗(Lisa Raphals)兩位教授共同編輯,而中譯本之出版,得到聯經出版事業公司林載爵發行人之支持及協助,特此致謝。

蒲慕州

導論(節錄)

在歐亞大陸的兩端,兩個大帝國在大約相同的時間開始形成。在東方,秦始皇在西元前221年將「戰國七雄」征服,自稱「皇帝」。他短命的皇朝在西元前202年由漢取代,這個朝代在此後四百年統治著中國。同一年,西元前202年,羅馬城邦從與迦太基的戰爭中脫穎而出,成為地中海西部唯一的政權,五十年後更控制了地中海東部的諸希臘化王國。到了西元前146年,它已是地中海一帶唯一的超級大國。在這些征服之外,還有一連串西元前一世紀的內戰,最終帶來一個由凱撒的繼承人奧古斯都創造的王室系統。一系列的皇帝在以下五世紀統治西方,在地中海東方則再統治了一千年。

在時代上還有另一個巧合。西元一世紀,兩個帝國都受到新信仰系統的挑戰,這些信仰系統的形態和價值觀都與當地建立已久的社會和文化規範十分不同。在西方,宣教士開始傳播拿撒勒人耶穌的教導,教人放棄世俗的享樂,上帝所有子民基本上平等,以及在一個十分物質化、等級化和多神的社會中,拒絕敬拜除了獨一真神以外任何神明。在中國,傳教士帶來佛陀的教誨。他是一位印度王子,透過專注於儀式和冥想而覺悟。如同西方的基督,佛陀帶來的觀念、實踐和價值觀似乎威脅到中國文化的基礎。例如:它們挑戰本地固有的文化,如天人感應的宇宙論,王室對天地的崇拜,拜祭祖先,儒家關於家庭和社會倫理的觀念和實踐,以及王室政府對百姓的至高權威。但在幾個世紀內,這兩個新信仰能夠穩穩地站住腳,以致它們的名字幾乎與它們以陌生人身分進入的政體等同。

隨著世界歷史作為一門學問的發展,不少著作將羅馬和中國加以比較,至於比較佛教和基督教作為宗教系統則更早就開始。但人們相對較少留意比較這些新宗教和他們所進入的地區固有的宗教和文化傳統如何互動。這就是本書的主題。這是一個很大的題目,而且很容易變得概括化。為了避免這個陷阱,我們要求研究這兩個傳統的歷史專家提供具體的例子,詳細顯示每個宗教面對的障礙,以及它們怎樣跨越這些障礙。藉著將這兩個故事的線索連繫起來,我們想顯示比較歷史可以怎樣讓我們對兩種經驗有更新和更深刻的了解。

這種思路是基於一個命題:當新宗教信仰、活動、機構或價值觀傳到一個已經有悠久的信仰、活動、機構和價值觀的社會時,便無可避免會出現衝突、交流和爭論等複雜的互動,令新來的宗教和新的宿主文化都發生改變。將基督教和佛教研究並列,可以發現這些過程的某些方面是人們在單研究其中一個宗教時往往忽略的。

例如:羅馬和中國一個很容易被忽略的共同特點是,古代國家是宗教機構;它們的領袖的一個主要責任是與神聖力量打交道。這些新宗教與其他宗教不同,兩者都帶來對政教關係的新理解,有效地削弱了統治者的權威。但雖然有這些障礙,兩個宗教都在各自的帝國中說服和轉化不同群體的人,將他們交織到新的世界觀中。

為與世界史研究近來的趨勢同步,我們的方法既是主題性,又是比較性的。我們不宣稱就這些現象提供全面的研究,因為這即使可能,也超越了本書的範圍,而是提供一連串文章,集中在幾個主要問題上,是每個社會都表現出來的,如妥協、吸收和論辯等等非常複雜、多面的過程的某些特定方面。我們的目的不是提供最終的答案,而是刺激進一步的研究。這些文章也運用了多種分析方法。除了關注文本分析的歷史學者外,還有學者運用文學作品來剖析文化價值觀,另有一些文章則反映了經濟學家和宗教研究學者的方法。

歷史背景

在西元三至五世紀之間,隨著漢朝衰落(西元前202年至西元220年)和佛教的進入,中國的文化景觀經歷了基本的改變。這新宗教不單在思想層面挑戰漢朝知識分子運作了多個世紀的宇宙觀,和關於人性的哲學思想,也漸漸滲入整個社會,促成新的專業教士以及追隨者的產生,這些追隨者為他們提供物質支持和法律保障。這種支持來自各個社會階層的平信徒,由統治階層到平民都有,他們都被佛教救贖的信息和實踐方式所吸引,包括關於疾病和痛苦的來源的新觀點。

我們可以說,佛教到來的機運,是因為漢朝衰落引致的政治分裂和文化及宗教動盪,以及道教和懷疑主義的興起。政治分裂始於西元220至265年期間的三國分立,然後是晉朝短暫的統一(265-420)。不過,因為來自北方的游牧民族,也就是所謂「五胡」的入侵,晉朝被迫退到長江以南,而胡人則在中國北方建立他們的政權。晉朝(現在稱為東晉,317-420)之後是南朝(420-589)。北方的游牧國家中,最成功的是北魏(386-534,由鮮卑族建立),之後是西魏(535-557)、東魏(534-550)和它們的繼承者北周(557-581)和北齊(550-577)。在整個北朝時代(386-581),外國文化,主要是來自北方和西北方,包括佛教,都深入中國社會,永遠改變了中國的文化面貌。這本書討論的很多佛教文獻都屬於這個時期。本文所謂的中國,主要是一個地理上的指稱,指東亞大陸上人群及文化在歷史發展中形成的一個內容不斷變化的地區。

(節錄)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價