內容簡介

◎代理經銷 白象文化

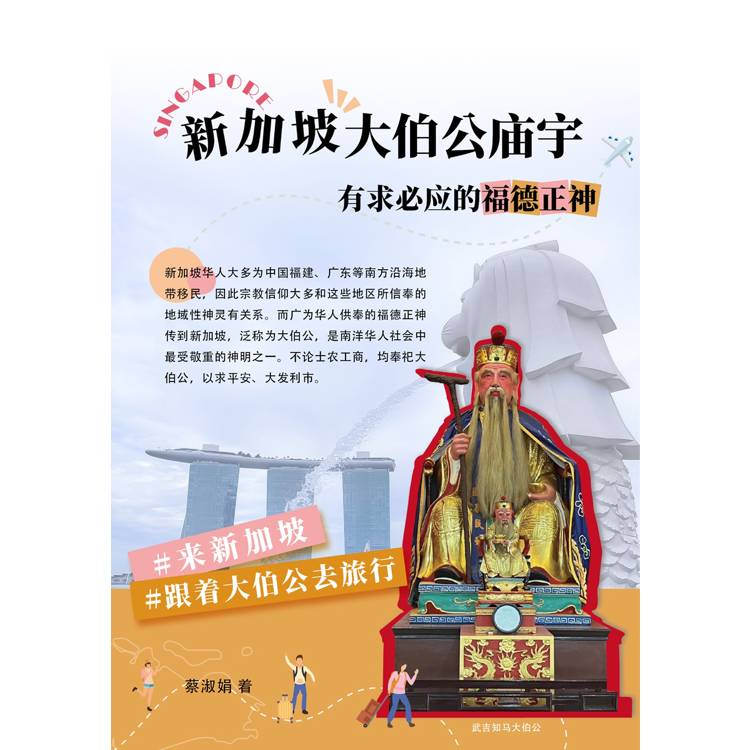

帶你走訪新加坡大伯公廟宇與景點,探索華人信仰與福德正神文化。

帶你走訪新加坡大伯公廟宇與景點,探索華人信仰與福德正神文化。

名人推薦

世界大伯公節聯誼會主席 本固魯孫春富 推薦序

從2011 年堅定並堅持辦理「第一屆國際福德文化學術研究會」開始,把大伯公民間文化置於神聖學術的殿堂,為往後的「福德文化學」( 或「大伯公學」) 奠下堅固的基礎,是我一生中重要的職志。我一直認為鼓動華裔學者們來研究自己族群的移民史以及流傳的民間信仰,藉由他們相對客觀的治學立場、搜尋典籍資訊與田野調查的專業度,研究成果必然是客觀及豐富的。經過多年不懈努力,福德正神及大伯公信仰文化交流與研究已從本土、跨國往全球發展的方向前進。

2017 年「國際福德文化節」正式更名「世界大伯公節」,並由「世界大伯公節聯誼會」來協助、傳承及支持各會員國辦理活動,而學術研討會更是「世界大伯公節」每年10 多個國家、數千會員的重要知識盛會。十多年來我們藉由砂拉越詩巫永安亭大伯公廟名義贊助不少地區的研究及專書出版,發現大伯公民間信仰及其發揮的社會功能,會因不同華族地區社會的結構、歷史背景,及種族組成而呈現出差異性及特殊性,而我們都非常尊重這種差異結果。

認識作者淑娟是從2014 年開始,那時她是臺灣桃園市土地公文化館的常設展策展人,她和我一樣,清楚福德正神文化的闡述不能只設限在( 臺灣) 本土,而應放諸世界華族的移動足跡,因此她將福德正神信仰的展示規劃拉到大陸地區與東南亞各國土地公、大伯公的場域。從2014 年淑娟到檳城作採訪後,多年來就一直義務擔任我們活動的觀察員,她心思靈巧,下筆活潑,每每也為活動留下完整鮮活的報導,可以說她對各地的福德正神文化有著跨國界的視野以及有溫度的使命感。

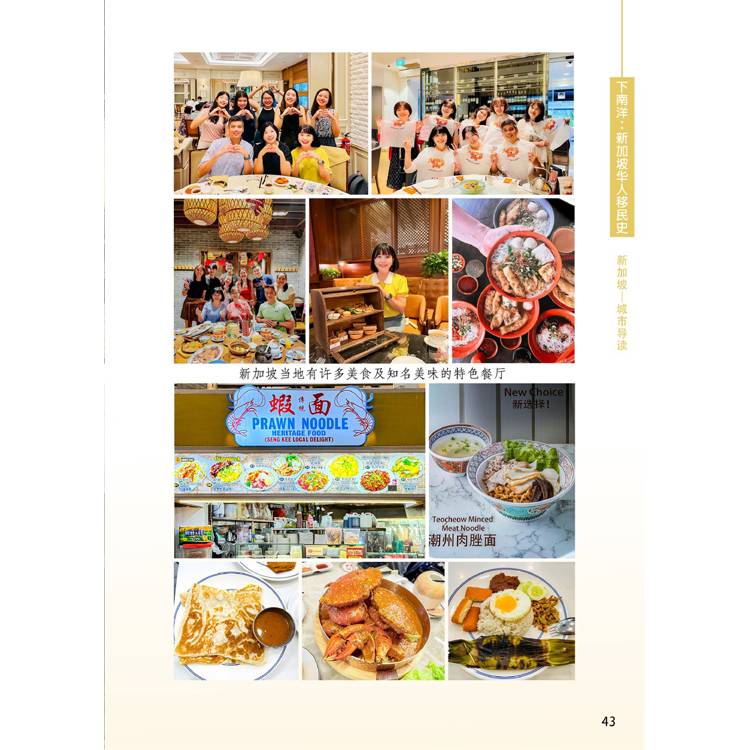

這次我很開心可以推薦淑娟這一本充滿陽光及旅行氣息的「新加坡大伯公廟宇」書籍的出版,她在輕鬆文字中帶出新加坡的移民歷史及新加坡大伯公廟宇的故事,書籍內豐富精美的紀錄相片,讓我們體驗出不同以往嚴肅的宗教文化撰述方式。走入書中,我被書中帶入各個神明的小故事及其能力所吸引,我想對「有廟就進,入廟就拜」的華人,這樣的引導模式,應可以提升對大伯公廟的多元功能有著更深刻的體會。

另外書中她將新加坡從漁村到現在國際城市風貌的演替,借著大伯公廟宇成立的歷史與背景不著痕跡的表現出來,也讓人驚豔。書中有幾個廟宇保存的非物質文化的活動紀錄,讓我們看到廟宇很重要的社會與文化功能,這應該是未來各國學者專家可以往下研究的主題之一。淑娟用她策展人的功力,讓這本書的每一章節都有著電影一般的流動畫面,她可愛的推薦大家去旅行、吃美食,就如她的個性一樣熱情且令人愉悅。

淑娟是一個認真努力的企業家,多年來我們看到她帶領的企業及產品一直獲獎,一直成長,並得到臺灣各級領袖頒獎與接見的榮耀。但同時我認為她也是一位文化的貢獻者,我很驚訝於她對新加坡廟宇文化及歷史投入的心力,也羡慕新加坡竟然有一位臺灣人自願默默為他們的宗教文化、歷史、地景留下紀錄並著書推廣。期待大家和我一樣可以愉快輕鬆地走入新加坡大伯公的各個廟宇,同時也感受到作者在書中傳達著信仰中的「愛」與「關懷」以及相伴而生的文化積累瑰寶。

孫春富

世界大伯公聯誼會主席

詩巫永安亭大伯公廟主席

2025.08.24 於馬來西亞

臺灣國立雲林科技大學文化資產維護系副教授 徐雨村博士 推薦序

在傳統華人社會,基於人民感念大地哺育給養之恩情,國家及地方崇奉社稷凝聚人群之儀典,土地 神成為各地可見、祠廟數量最多的神明。從十六世紀以來,隨著中國福建廣東的向外移民,土地神信仰逐漸擴展到臺灣與東南亞,落地生根而有豐富多樣的發展。土地神的正式標準化名稱為「福德正神」,在新加坡、馬來西亞、印尼一帶多稱為「大伯公」,在臺灣則稱為「土地公」。

本書從新加坡華人移民史切入,探討大伯公信仰的生根茁壯、建廟歷程、儀式特色、重要文化資產項目、對於大眾生活的重要意義、在國家政策變動下的應對之道等等,並與臺灣的土地神信仰做比較,呈現其共同性與獨特性。各位讀者將可透過淑娟深入淺出的筆觸,豐富圖片的呈現,一窺新加坡大伯公的堂奧,並跟著大伯公去旅行,輕鬆暢遊新加坡。

2009 年,馬來西亞砂拉越州詩巫永安亭大伯公廟發起,以砂拉越70 多座大伯公廟為核心,舉辦一年一度的「全砂大伯公節」,並籌組聯誼會。參與者迅速拓展到全馬來西亞各州,再加上新加坡、印尼、中國、臺灣、澳門、緬甸、越南各地宮殿的積極參與,2012年更名「馬來西亞大伯公節」、至2017 年成為「世界大伯公節」。這項節慶多次與廈門仙岳土地公廟主辦的「世界福德文化節」聯合主辦,各地的土地神廟宇代表齊聚一堂,並藉由聯誼會組織建立網脈。淑娟多次參與大伯公節的活動,並於聯誼會代表團在臺灣參訪行程當中,親自導覽解說她所策展的桃園市土地公文化館。

世界大伯公廟聯誼會主席本固魯孫春富與秘書長張如雲對於推廣福德正神學術研究不遺餘力,先後於2011 年與2017 年主辦兩次大型的國際福德文化研討會,個人有幸受聯誼會所託,邀請各地學者與會,編輯出版論文集。其中在節慶推廣與博物館實踐的主題,得力於淑娟甚多。淑娟在2018 年的研討會論文集出版《土地神信仰在華人移民地區發展的差異探索:臺灣桃園市土地公文化館策展的敘事概念》一文,她在策展過程及其後的日子裡,積極踏查世界各地的福德正神廟宇。如今淑娟再接再厲,基於她長年往返居住新加坡與臺灣的生活經歷,對於星洲大伯公廟宇信仰的濃厚情感與探索興趣,促成了本書的問世。

個人十分榮幸受淑娟之邀撰序,有緣先一步拜讀大作,運用暑期田野工作的空檔,與淑娟討論切磋細節。多年來在博物館、文化資產、客家文化展示等主題,以及國家重要民俗雲林六房媽過爐的展示案,皆與淑娟所率領的博士門團隊有著密切愉快的合作經驗。淑娟處事周延、兼具創意及行動力、嫻熟公私協力、跨足傳統與現代科技,實為本書之成功關鍵所在。我樂意藉此機會,恭喜淑娟這本新加坡大伯公研究與導覽書籍出版,並誠摯向各位讀者推薦本書。

徐雨村

國立雲林科技大學

文化資產維護系 副教授

從2011 年堅定並堅持辦理「第一屆國際福德文化學術研究會」開始,把大伯公民間文化置於神聖學術的殿堂,為往後的「福德文化學」( 或「大伯公學」) 奠下堅固的基礎,是我一生中重要的職志。我一直認為鼓動華裔學者們來研究自己族群的移民史以及流傳的民間信仰,藉由他們相對客觀的治學立場、搜尋典籍資訊與田野調查的專業度,研究成果必然是客觀及豐富的。經過多年不懈努力,福德正神及大伯公信仰文化交流與研究已從本土、跨國往全球發展的方向前進。

2017 年「國際福德文化節」正式更名「世界大伯公節」,並由「世界大伯公節聯誼會」來協助、傳承及支持各會員國辦理活動,而學術研討會更是「世界大伯公節」每年10 多個國家、數千會員的重要知識盛會。十多年來我們藉由砂拉越詩巫永安亭大伯公廟名義贊助不少地區的研究及專書出版,發現大伯公民間信仰及其發揮的社會功能,會因不同華族地區社會的結構、歷史背景,及種族組成而呈現出差異性及特殊性,而我們都非常尊重這種差異結果。

認識作者淑娟是從2014 年開始,那時她是臺灣桃園市土地公文化館的常設展策展人,她和我一樣,清楚福德正神文化的闡述不能只設限在( 臺灣) 本土,而應放諸世界華族的移動足跡,因此她將福德正神信仰的展示規劃拉到大陸地區與東南亞各國土地公、大伯公的場域。從2014 年淑娟到檳城作採訪後,多年來就一直義務擔任我們活動的觀察員,她心思靈巧,下筆活潑,每每也為活動留下完整鮮活的報導,可以說她對各地的福德正神文化有著跨國界的視野以及有溫度的使命感。

這次我很開心可以推薦淑娟這一本充滿陽光及旅行氣息的「新加坡大伯公廟宇」書籍的出版,她在輕鬆文字中帶出新加坡的移民歷史及新加坡大伯公廟宇的故事,書籍內豐富精美的紀錄相片,讓我們體驗出不同以往嚴肅的宗教文化撰述方式。走入書中,我被書中帶入各個神明的小故事及其能力所吸引,我想對「有廟就進,入廟就拜」的華人,這樣的引導模式,應可以提升對大伯公廟的多元功能有著更深刻的體會。

另外書中她將新加坡從漁村到現在國際城市風貌的演替,借著大伯公廟宇成立的歷史與背景不著痕跡的表現出來,也讓人驚豔。書中有幾個廟宇保存的非物質文化的活動紀錄,讓我們看到廟宇很重要的社會與文化功能,這應該是未來各國學者專家可以往下研究的主題之一。淑娟用她策展人的功力,讓這本書的每一章節都有著電影一般的流動畫面,她可愛的推薦大家去旅行、吃美食,就如她的個性一樣熱情且令人愉悅。

淑娟是一個認真努力的企業家,多年來我們看到她帶領的企業及產品一直獲獎,一直成長,並得到臺灣各級領袖頒獎與接見的榮耀。但同時我認為她也是一位文化的貢獻者,我很驚訝於她對新加坡廟宇文化及歷史投入的心力,也羡慕新加坡竟然有一位臺灣人自願默默為他們的宗教文化、歷史、地景留下紀錄並著書推廣。期待大家和我一樣可以愉快輕鬆地走入新加坡大伯公的各個廟宇,同時也感受到作者在書中傳達著信仰中的「愛」與「關懷」以及相伴而生的文化積累瑰寶。

孫春富

世界大伯公聯誼會主席

詩巫永安亭大伯公廟主席

2025.08.24 於馬來西亞

臺灣國立雲林科技大學文化資產維護系副教授 徐雨村博士 推薦序

在傳統華人社會,基於人民感念大地哺育給養之恩情,國家及地方崇奉社稷凝聚人群之儀典,土地 神成為各地可見、祠廟數量最多的神明。從十六世紀以來,隨著中國福建廣東的向外移民,土地神信仰逐漸擴展到臺灣與東南亞,落地生根而有豐富多樣的發展。土地神的正式標準化名稱為「福德正神」,在新加坡、馬來西亞、印尼一帶多稱為「大伯公」,在臺灣則稱為「土地公」。

本書從新加坡華人移民史切入,探討大伯公信仰的生根茁壯、建廟歷程、儀式特色、重要文化資產項目、對於大眾生活的重要意義、在國家政策變動下的應對之道等等,並與臺灣的土地神信仰做比較,呈現其共同性與獨特性。各位讀者將可透過淑娟深入淺出的筆觸,豐富圖片的呈現,一窺新加坡大伯公的堂奧,並跟著大伯公去旅行,輕鬆暢遊新加坡。

2009 年,馬來西亞砂拉越州詩巫永安亭大伯公廟發起,以砂拉越70 多座大伯公廟為核心,舉辦一年一度的「全砂大伯公節」,並籌組聯誼會。參與者迅速拓展到全馬來西亞各州,再加上新加坡、印尼、中國、臺灣、澳門、緬甸、越南各地宮殿的積極參與,2012年更名「馬來西亞大伯公節」、至2017 年成為「世界大伯公節」。這項節慶多次與廈門仙岳土地公廟主辦的「世界福德文化節」聯合主辦,各地的土地神廟宇代表齊聚一堂,並藉由聯誼會組織建立網脈。淑娟多次參與大伯公節的活動,並於聯誼會代表團在臺灣參訪行程當中,親自導覽解說她所策展的桃園市土地公文化館。

世界大伯公廟聯誼會主席本固魯孫春富與秘書長張如雲對於推廣福德正神學術研究不遺餘力,先後於2011 年與2017 年主辦兩次大型的國際福德文化研討會,個人有幸受聯誼會所託,邀請各地學者與會,編輯出版論文集。其中在節慶推廣與博物館實踐的主題,得力於淑娟甚多。淑娟在2018 年的研討會論文集出版《土地神信仰在華人移民地區發展的差異探索:臺灣桃園市土地公文化館策展的敘事概念》一文,她在策展過程及其後的日子裡,積極踏查世界各地的福德正神廟宇。如今淑娟再接再厲,基於她長年往返居住新加坡與臺灣的生活經歷,對於星洲大伯公廟宇信仰的濃厚情感與探索興趣,促成了本書的問世。

個人十分榮幸受淑娟之邀撰序,有緣先一步拜讀大作,運用暑期田野工作的空檔,與淑娟討論切磋細節。多年來在博物館、文化資產、客家文化展示等主題,以及國家重要民俗雲林六房媽過爐的展示案,皆與淑娟所率領的博士門團隊有著密切愉快的合作經驗。淑娟處事周延、兼具創意及行動力、嫻熟公私協力、跨足傳統與現代科技,實為本書之成功關鍵所在。我樂意藉此機會,恭喜淑娟這本新加坡大伯公研究與導覽書籍出版,並誠摯向各位讀者推薦本書。

徐雨村

國立雲林科技大學

文化資產維護系 副教授

目錄

作者簡介

世界大伯公節聯誼會主席 本固魯孫春富 推薦序

臺灣國立雲林科技大學文化資產維護系副教授 徐雨村博士 推薦序

作者的話

本書摘要

SUMMARY OF THE BOOK

第一篇 新加坡移民史及大伯公信仰及神明

1. 下南洋:話新加坡華人移民史

2. 新加坡廟宇特色及變遷

3. 新加坡福德正神大伯公信仰與神明

第二篇新加坡的大伯公廟宇

1. 武吉知馬大伯公宮

2. 福德祠

3. 梧槽大伯公廟

4. 正華村金福宮

5. 洛陽大伯公宮

6. 萬山福德祠

7. 烏敏島佛山亭大伯公廟

8. 順天宮大伯公廟

9. 大士伯公宮

10. 望海大伯公廟

11. 芋峽塘福德宮

12. 龍山亭大伯公宮(位於真龍宮內)

附錄 1 |參考書目

世界大伯公節聯誼會主席 本固魯孫春富 推薦序

臺灣國立雲林科技大學文化資產維護系副教授 徐雨村博士 推薦序

作者的話

本書摘要

SUMMARY OF THE BOOK

第一篇 新加坡移民史及大伯公信仰及神明

1. 下南洋:話新加坡華人移民史

2. 新加坡廟宇特色及變遷

3. 新加坡福德正神大伯公信仰與神明

第二篇新加坡的大伯公廟宇

1. 武吉知馬大伯公宮

2. 福德祠

3. 梧槽大伯公廟

4. 正華村金福宮

5. 洛陽大伯公宮

6. 萬山福德祠

7. 烏敏島佛山亭大伯公廟

8. 順天宮大伯公廟

9. 大士伯公宮

10. 望海大伯公廟

11. 芋峽塘福德宮

12. 龍山亭大伯公宮(位於真龍宮內)

附錄 1 |參考書目

序/導讀

作者的話

自2001 年來到新加坡設立第一個海外分公司並定居下來,有趣的是生活中我跟先輩移民一樣,依循臺灣家族習慣,在大年初一、土地公生或中元時帶著家人到本地廟宇參拜,祈謝神明在異鄉對我們的護佑,自此與新加坡的廟宇結下了初緣。因從事的是半導體及電子科技設備業務開發,需頻繁進出東南亞許多城市,那時便發現在東南亞只要有華人移民的地方,就可以看到奉祀福德正神的「大伯公」廟宇,那時旅途中尋訪各地土地公或大伯公廟宇及路邊神龕的蹤跡,並以鏡頭紀錄建築及慶典活動科儀,已經成為我在異鄉工作之餘的最大的樂趣。

2014 年因緣際會擔任臺灣桃園市政府土地公文化館的策展人工作,因在新加坡工作的經歷,便大膽將展示內容從臺灣土地神明的發展與樣貌,擴展到亞洲華人世界土地神明信仰,期間在臺灣各地、離島、香港、澳門及大陸的廣州、泉州、汕頭與廈門,東南亞的新加坡、泰國、馬來西亞的吉隆玻、檳城、柔佛、東馬的詩巫進行田野調查,並獲各區專家及廟宇大力協助。2017 年文化館正式開幕,成為全世界第一個以土地公為主題的專業博物館,之後也成為其他國家廟宇來臺灣認識福德正神信仰的行程之一。

土地公研究在臺灣已經成為一個顯學,已有上百篇研究,每年並持續增加,而臺灣之外,則有以馬來西亞為首,由十多個國家聯合組織「世界大伯公節聯誼會」全力推廣土地神明信仰與文化。聯誼會自2007 年起,除疫情時期停辦外,在馬來西亞與不同國家輪流舉辦「神與神、人與人」的盛大交流活動,並邀集各國學者專家及教授辦理學術研討會及出版論文,每次活動都有來自不同國家,上百廟宇及數千人參與,受到主辦國政府領導人及媒體的重視及大幅報導。2023 年疫情後的首次活動在東馬的沙巴亞庇舉辦「第12 屆世界大伯公節」,來自包含臺灣、印度尼西亞、新加坡、緬甸、中國、汶萊、越南、港澳、泰國等及地主國馬來西亞共11 個國家的福德正神、一百七十多個團體及三千多人共襄盛舉。作者因長期擔任活動觀察員,受聯誼會領袖孫春富本固魯主席的支持與啟發,數次在聯誼會發表論文及演說、作文記錄,因此與不同國家的代表建立深厚情誼。

2020 年疫情期間,我又接下了臺灣客家文化中心「客居南洋:新加坡客家展」的策展人工作,該展於2021 年3 月到2022 年6 月底,展期維持1 年3 個月。為此展我們策展團隊大量收集資料並進行多方訪談,對新加坡的歷史及不同方言移民幫群社會有了更多的瞭解。這場跨國的展出及文物借展,我們除獲得臺灣客家委員會強力支持,組成了包含新加坡國大黃賢強教授、臺師大的江柏煒、雲科大徐雨村及中央大學張翰璧等教授的專業知識支持及文獻把關顧問團隊外,我們更獲新加坡「茶陽會館」、「虎豹醫藥保健有限公司」熱情跨海外借文物,豐盈展出品質,而「新加坡國家圖書館管理局」與「新加坡國家檔案館」也協助了許多珍貴照片的授權。

多年來,都有要將在新加坡收集的大伯公廟宇資料及影像撰寫成冊的想法,但是一直無法下筆,是因為如果僅是廟宇的揭露,本書將會顯得單薄且不吸引人,新加坡整個國家就是明亮豔麗的,而廟宇是這片土地點綴的珍珠。所以如何顯示廟宇的信仰、歷史與文化,同時也呈現這個國家的蓬勃與快速前進的張力,是我極想突破的,當然我更希望有更多的年輕人能夠注意到在這塊土地上的瑰寶,所以書籍的編寫方式便是一個很具影響力的風向。

後來常在新加坡看到各地的年輕人來到新加坡旅遊,並且在打卡景點留下美麗的影像及快樂氛圍的畫面,於是我找到切入點,我想將旅遊景點與廟宇介紹放在一起,希望年輕人打卡的景點中有新加坡大伯公廟的影像,讓大伯公廟的演替與景點的歷史互相結合,給每一旅程留下更深層的旅遊及文化教育附加價值。所以我從新加坡歷史及移民史帶入大伯公廟宇,從大伯公廟宇與附近景點的歷史、景觀來連結新加坡人日常生活場景及一窺新加坡政府在旅遊及文化上的精心規劃巧思。

兩年多來,我重複再重複地走入書中的各個大伯公廟宇,也一步又一步地走入景點去思考如何表達,目前書籍的呈現雖不及我想像的百分之一,但我明白需要有一個暫時的截點,所以決定在新加坡建國60 年這年,為我在此土地的25 年,留下一個實質的紀錄與紀念。感謝20 多年來為這本書提供直接或間接協助的各地好友,而我的博士門公司行銷團隊夥伴,在書籍的設計與完成更給予莫大的助力,他們在半導體、生技等科技設備的國內外行銷活動中忙得不可開交,有一點點喘息時,一轉身跟我投入博物館、文化活動以及這本大伯公專書的世界拼搏,真是難為他們了,非常「感心」。

我的臺灣家人一直都是我最大的後盾,他們雖不明白為什麼這麼忙碌的我,還要傻傻的寫書,但就是挺著我,為著我的每一個產出而衷心喜悅。而在新加坡我最大、最直接的助力就是我的三個女兒又廷、又箴、又葳及我的表妹瓅文及妹婿謹維一家人,他們在忙碌的工作之餘,仍撥空陪伴我去每一個廟宇及景點踏點拍攝,並提供我新加坡最新的資訊,寫這本書的過程,我覺得我每天都在「長智慧」、「長慈悲心」,這是最大的收穫。

在這裡我真的要說新加坡以前真的是有鄉村、有漁港,有農夫、有漁夫的,新加坡真的曾經有種鳳梨、有種甘蔗、胡椒、有割膠的工人、也有燒磚、採礦的勞工,因為他們,所以新加坡留下許多珍貴的大伯公廟宇,我也要笑著跟我新加坡老友道益公司的蘇老闆說,我現在真的相信他說新加坡以前有很多老虎了,之前他說小時候他奶奶及家人去田裡割膠時,都要特別小心老虎,那時很多人帶繈褓小孩去田裡工作,把小孩吊掛樹下就被老虎叼走了!!雖然這是一本有關大伯公廟宇的書,但我希望大家不要為著信仰的差別而心生芥蒂,我自小家裡是做生意拜神佛的,小學時我就參加家裡附近基督教長老會的兒童聖經班,那裡曾是我人格成長及開始有自覺學習的童年基地。大學我是在天主教大學度過,在社團中跟著修女、神父打轉、畢業後第一位老闆就是美國神父。在進入公職時,接觸了古蹟業務,支持司裡宗教科的活動,對各宗教有了不同的認識。創業後,除科技設備產品外,我另一個公司裡更承辦了數十個策展工作,而各種宗教信仰都曾走入我的展覽中,所以我很期待大家能用開放及互相尊重的心來看看這本書。

最後衷心感謝徐雨村博士在極短時間內對本書諸多提點及修正。治學嚴謹、著作無數的他,在學術界屢獲榮耀,在大伯公學更有著重要的地位,他提出文中我所沒注意到的錯誤,希望我能嚴謹再嚴謹。才學有限的我,對本書的出世戰戰兢兢,但寫本書的初衷是希望本書有抛磚引玉的功能,讓更多人可以投入大伯公學的研究與寫出更多的好書,這樣才可以吸引及加速推動年輕族群對大伯公民俗信仰的認識及親近。所以書中若有不周嚴之處,還望各界前輩不吝賜教。

最後的最後,最最要感謝的人就是我的人生夥伴吳進明Jimmy,他永遠帶著微笑無盡的支持、包容與信任我,沒有他的盯促,就沒有這本書的誕生。

蔡淑娟

2025 年8 月9 日寫於新加坡60 週年國慶

自2001 年來到新加坡設立第一個海外分公司並定居下來,有趣的是生活中我跟先輩移民一樣,依循臺灣家族習慣,在大年初一、土地公生或中元時帶著家人到本地廟宇參拜,祈謝神明在異鄉對我們的護佑,自此與新加坡的廟宇結下了初緣。因從事的是半導體及電子科技設備業務開發,需頻繁進出東南亞許多城市,那時便發現在東南亞只要有華人移民的地方,就可以看到奉祀福德正神的「大伯公」廟宇,那時旅途中尋訪各地土地公或大伯公廟宇及路邊神龕的蹤跡,並以鏡頭紀錄建築及慶典活動科儀,已經成為我在異鄉工作之餘的最大的樂趣。

2014 年因緣際會擔任臺灣桃園市政府土地公文化館的策展人工作,因在新加坡工作的經歷,便大膽將展示內容從臺灣土地神明的發展與樣貌,擴展到亞洲華人世界土地神明信仰,期間在臺灣各地、離島、香港、澳門及大陸的廣州、泉州、汕頭與廈門,東南亞的新加坡、泰國、馬來西亞的吉隆玻、檳城、柔佛、東馬的詩巫進行田野調查,並獲各區專家及廟宇大力協助。2017 年文化館正式開幕,成為全世界第一個以土地公為主題的專業博物館,之後也成為其他國家廟宇來臺灣認識福德正神信仰的行程之一。

土地公研究在臺灣已經成為一個顯學,已有上百篇研究,每年並持續增加,而臺灣之外,則有以馬來西亞為首,由十多個國家聯合組織「世界大伯公節聯誼會」全力推廣土地神明信仰與文化。聯誼會自2007 年起,除疫情時期停辦外,在馬來西亞與不同國家輪流舉辦「神與神、人與人」的盛大交流活動,並邀集各國學者專家及教授辦理學術研討會及出版論文,每次活動都有來自不同國家,上百廟宇及數千人參與,受到主辦國政府領導人及媒體的重視及大幅報導。2023 年疫情後的首次活動在東馬的沙巴亞庇舉辦「第12 屆世界大伯公節」,來自包含臺灣、印度尼西亞、新加坡、緬甸、中國、汶萊、越南、港澳、泰國等及地主國馬來西亞共11 個國家的福德正神、一百七十多個團體及三千多人共襄盛舉。作者因長期擔任活動觀察員,受聯誼會領袖孫春富本固魯主席的支持與啟發,數次在聯誼會發表論文及演說、作文記錄,因此與不同國家的代表建立深厚情誼。

2020 年疫情期間,我又接下了臺灣客家文化中心「客居南洋:新加坡客家展」的策展人工作,該展於2021 年3 月到2022 年6 月底,展期維持1 年3 個月。為此展我們策展團隊大量收集資料並進行多方訪談,對新加坡的歷史及不同方言移民幫群社會有了更多的瞭解。這場跨國的展出及文物借展,我們除獲得臺灣客家委員會強力支持,組成了包含新加坡國大黃賢強教授、臺師大的江柏煒、雲科大徐雨村及中央大學張翰璧等教授的專業知識支持及文獻把關顧問團隊外,我們更獲新加坡「茶陽會館」、「虎豹醫藥保健有限公司」熱情跨海外借文物,豐盈展出品質,而「新加坡國家圖書館管理局」與「新加坡國家檔案館」也協助了許多珍貴照片的授權。

多年來,都有要將在新加坡收集的大伯公廟宇資料及影像撰寫成冊的想法,但是一直無法下筆,是因為如果僅是廟宇的揭露,本書將會顯得單薄且不吸引人,新加坡整個國家就是明亮豔麗的,而廟宇是這片土地點綴的珍珠。所以如何顯示廟宇的信仰、歷史與文化,同時也呈現這個國家的蓬勃與快速前進的張力,是我極想突破的,當然我更希望有更多的年輕人能夠注意到在這塊土地上的瑰寶,所以書籍的編寫方式便是一個很具影響力的風向。

後來常在新加坡看到各地的年輕人來到新加坡旅遊,並且在打卡景點留下美麗的影像及快樂氛圍的畫面,於是我找到切入點,我想將旅遊景點與廟宇介紹放在一起,希望年輕人打卡的景點中有新加坡大伯公廟的影像,讓大伯公廟的演替與景點的歷史互相結合,給每一旅程留下更深層的旅遊及文化教育附加價值。所以我從新加坡歷史及移民史帶入大伯公廟宇,從大伯公廟宇與附近景點的歷史、景觀來連結新加坡人日常生活場景及一窺新加坡政府在旅遊及文化上的精心規劃巧思。

兩年多來,我重複再重複地走入書中的各個大伯公廟宇,也一步又一步地走入景點去思考如何表達,目前書籍的呈現雖不及我想像的百分之一,但我明白需要有一個暫時的截點,所以決定在新加坡建國60 年這年,為我在此土地的25 年,留下一個實質的紀錄與紀念。感謝20 多年來為這本書提供直接或間接協助的各地好友,而我的博士門公司行銷團隊夥伴,在書籍的設計與完成更給予莫大的助力,他們在半導體、生技等科技設備的國內外行銷活動中忙得不可開交,有一點點喘息時,一轉身跟我投入博物館、文化活動以及這本大伯公專書的世界拼搏,真是難為他們了,非常「感心」。

我的臺灣家人一直都是我最大的後盾,他們雖不明白為什麼這麼忙碌的我,還要傻傻的寫書,但就是挺著我,為著我的每一個產出而衷心喜悅。而在新加坡我最大、最直接的助力就是我的三個女兒又廷、又箴、又葳及我的表妹瓅文及妹婿謹維一家人,他們在忙碌的工作之餘,仍撥空陪伴我去每一個廟宇及景點踏點拍攝,並提供我新加坡最新的資訊,寫這本書的過程,我覺得我每天都在「長智慧」、「長慈悲心」,這是最大的收穫。

在這裡我真的要說新加坡以前真的是有鄉村、有漁港,有農夫、有漁夫的,新加坡真的曾經有種鳳梨、有種甘蔗、胡椒、有割膠的工人、也有燒磚、採礦的勞工,因為他們,所以新加坡留下許多珍貴的大伯公廟宇,我也要笑著跟我新加坡老友道益公司的蘇老闆說,我現在真的相信他說新加坡以前有很多老虎了,之前他說小時候他奶奶及家人去田裡割膠時,都要特別小心老虎,那時很多人帶繈褓小孩去田裡工作,把小孩吊掛樹下就被老虎叼走了!!雖然這是一本有關大伯公廟宇的書,但我希望大家不要為著信仰的差別而心生芥蒂,我自小家裡是做生意拜神佛的,小學時我就參加家裡附近基督教長老會的兒童聖經班,那裡曾是我人格成長及開始有自覺學習的童年基地。大學我是在天主教大學度過,在社團中跟著修女、神父打轉、畢業後第一位老闆就是美國神父。在進入公職時,接觸了古蹟業務,支持司裡宗教科的活動,對各宗教有了不同的認識。創業後,除科技設備產品外,我另一個公司裡更承辦了數十個策展工作,而各種宗教信仰都曾走入我的展覽中,所以我很期待大家能用開放及互相尊重的心來看看這本書。

最後衷心感謝徐雨村博士在極短時間內對本書諸多提點及修正。治學嚴謹、著作無數的他,在學術界屢獲榮耀,在大伯公學更有著重要的地位,他提出文中我所沒注意到的錯誤,希望我能嚴謹再嚴謹。才學有限的我,對本書的出世戰戰兢兢,但寫本書的初衷是希望本書有抛磚引玉的功能,讓更多人可以投入大伯公學的研究與寫出更多的好書,這樣才可以吸引及加速推動年輕族群對大伯公民俗信仰的認識及親近。所以書中若有不周嚴之處,還望各界前輩不吝賜教。

最後的最後,最最要感謝的人就是我的人生夥伴吳進明Jimmy,他永遠帶著微笑無盡的支持、包容與信任我,沒有他的盯促,就沒有這本書的誕生。

蔡淑娟

2025 年8 月9 日寫於新加坡60 週年國慶

試閱

本書摘要

新加坡自1819 年開口以來200 餘年的歷史,從漁村走向現代化的國家,其中華族移民先輩,辛勤拓墾、在有成就時,又對這片土地知恩回報,功不可沒。先民蓽路藍縷在此落地生根的同時,將原鄉的信仰作為面臨挑戰的最大心靈依托。因此本書藉由新加坡大伯公信仰及廟宇的介紹,也同時回顧先輩、移民如何在新加坡這塊土地開花結果的歷程。

本書共分兩篇,其中第一篇包含三個主題,主要介紹新加坡的移民史、大伯公信仰、相關神明的形成。第二篇主要介紹新加坡的十二處大伯公廟宇,從其建廟歷史、到陪祀神明、廟宇保留的文化習俗特色、與重要節慶進行分類介紹,並將交通及附近相關的景點做一建議,以讓讀者可以有更好的行程規劃。

第一篇 新加坡移民史及大伯公信仰及神明

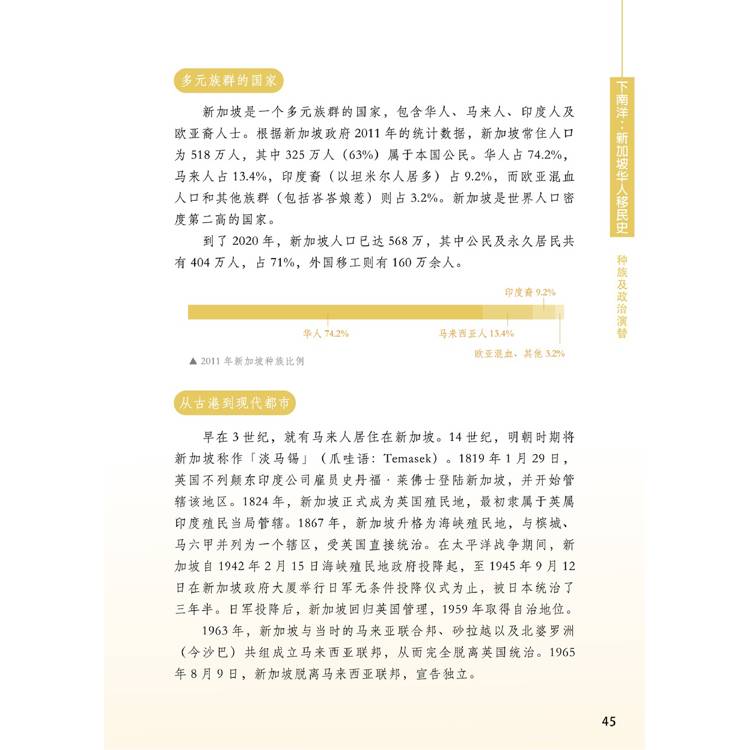

1. 下南洋:話新加坡華人移民史

14 世紀, 明朝時期將新加坡稱作「淡馬錫」(Temasek)。1824 年,新加坡成為英國殖民地。 1942 年2 月至1945 年9 月太平洋戰爭期間新加坡被日本統治,日軍投降後,新加坡回歸英國管理,1959 年取得自治地位。 1963 年,新加坡成為馬來西亞聯邦一員,完全脫離英國統治。 1965 年8 月9 日,新加坡脫離馬來西亞聯邦,宣告獨立。

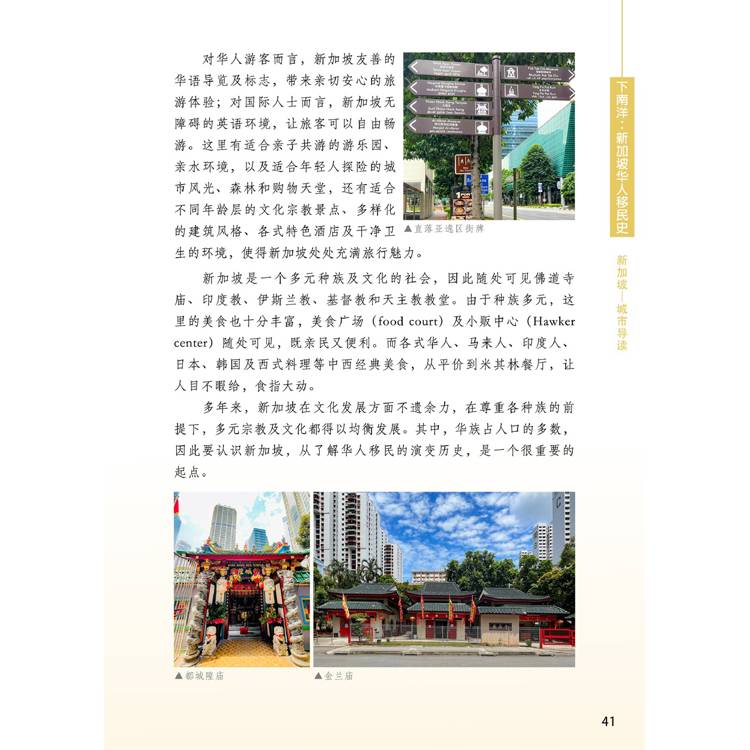

在1832 年新加坡成為英國海峽殖民地總部,越來越多華人移民新加坡。移民們以祖籍地、方言認同以及互助的目的,形成「幫群」生態並成立「會館」,讓移民到新加坡的鄉親面對生、老、病、死的生命歷程中,能夠有所依靠,直至落地生根、開枝散葉。十九世紀,新加坡華人移民社會有兩大幫群形態,一是實力最雄厚的福建幫,另一則是以廣、客為主力的廣、客、潮、瓊等幫群的聯合陣線。新加坡的各幫群設立廟宇,扮演與原鄉聯繫情誼的重要角色,另外也設立墳山,用以解決幫群移民的身後葬地問題。移民們透過「僑批」將儲蓄所得匯回家鄉以撫養家庭、善盡責任。根據2020 年6 月新加坡人口普查顯示,華人占總人口的74.34%,仍為新加坡最大的族群。200 多年來華族移民在新加坡的現代化及國際化歷程,扮演著最大的支撐力量。

2. 新加坡廟宇特色與變遷

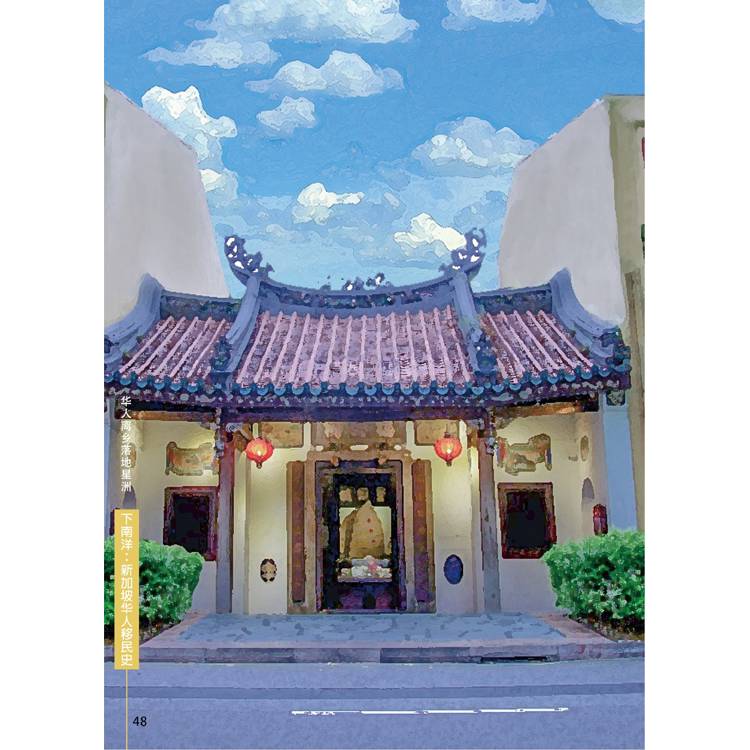

新加坡大大小小的華人廟宇林立,多達800 餘座。島上可謂廟宇林立。華人廟宇和其他宗教如基督教、伊斯蘭教、印度教等的崇拜場所也互不衝突,甚至與之相鄰、相對,但卻是和平共處。新加坡開埠之初,移民以農業、漁業為主,在鄉村中早期華人移民以幫群為單位,為心中神明設壇建廟,以護佑鄉親在異域能安居樂業、延綿子嗣、永保平安。在1980 年代,新加坡政府發展「居者有其屋」及各種經濟改革政策,廣泛徵用鄉村土地,致使許多廟宇面臨搬遷問題,於是一時之間由多座廟宇合組在一處的「聯合宮」,遍布新加坡全島東西南北。聯合宮內各個廟宇雖共駐於一個廟宇內,許多仍保存各自治理的團隊,辦理各自原生廟宇的節慶慶典活動。新加坡廟宇,有著各類佛、道、儒祇混合供奉在同一空間的常態現象。而「媽祖」和「大伯公」是新加坡的華人廟宇最早供奉的神明。另外特別的是多元種族神明一同奉祀於華人廟宇的現象。新加坡廟宇建築通常進深不大,較小巧且多是外觀純樸。一般廟宇都有簽詩的服務,且多為中英文表達; 燒金紙、酬神戲、社會服務也是廟務的常態,另外祭祀供品食物與內容多延續原鄉習俗。

3. 新加坡福德正神大伯公信仰與神明

新加坡與臺灣的華人大多沿襲福建、廣東,將安奉於神龕上的土地神,尊稱為「福德正神」。在新加坡各幫群對此神尊的俗稱是「大伯公」,臺灣則俗稱為「土地公」( 閩南) 或「伯公」( 客家)。但在新加坡在神龕下安奉了小尊的土地神或唐番地主神位,也有在地上或廟體外另設神龕的情況,稱為「土地公」或「地主公」。

在臺灣民間習以農曆二月初二為福德正神的聖誕節之日,俗稱「土地公生」,而農曆八月十五日,民間認為是土地公得道升天成神之日,同樣舉辦盛大慶典。新加坡則很特別,不同祖籍幫群的大伯公宮,所認定的大伯公聖誕千秋的日子也不盡相同。但相同的是神誕時,也是一樣會以酬神戲或搭臺進行歌舞表演來答謝神明保佑,通常他們以祖籍原鄉的戲曲來叩謝大伯公。另外新加坡大伯公寺廟內普遍配祀神祇眾多而且多元,許多神祇在臺灣也比較少敬奉,最普遍的配祀神明是“大爺伯”和“二爺伯”以及“虎爺”。另「五方五土龍神」、「唐番地主財神」、「五旗將軍」在大伯公廟宇也常可見,新加坡大伯公廟經常是民眾求財富的地方,但更多的大伯公廟現在都扮演著社會福利的社會關懷者角色。

第二篇 新加坡的大伯公廟宇

1. 武吉知馬大伯公宮 Bukit Timah Tua Pek Kong Temple

位於地鐵藍線DT5 美世界Beauty world 站出口,該大伯公宮系由潮州宗親在1937 年發起建造的廟宇,而先民信徒從中國潮州迎來大伯公神像至今仍被保存著。目前廟體現址是在2003 年大規模重建的,在這裡可看到自1937 年以來的各項信眾捐款紀錄。該大伯公宮所在武吉知馬區,早在1860 年代就因發生嚴重的虎患,留下許多在胡椒園工人被猛虎攻擊致死的紀錄。廟宇附近的武吉知馬保護區數十年來都是當地人運動健走的最佳選擇,也是新加坡最高的山峰武吉知馬山的所在處,高度為163.63 公尺。而2022 年開幕的「武吉知馬鐵路廊道」鐵道走廊全長24 公里,則成為該區最新的紀念性觀光景點。

2. 福德祠 Fuk Tak Chi

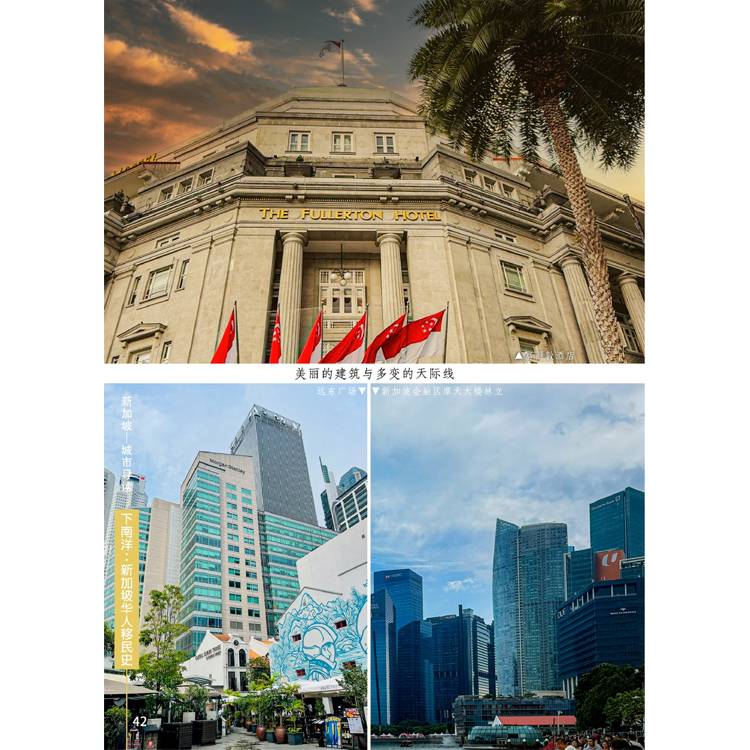

位於地鐵藍線DT18 直落亞逸Telok Ayer 站C 出口附近,建於1824年的福德祠是新加坡最早的大伯公廟宇之一,又稱海唇福德祠。是廣東和客家移民建立起來的神廟,早期臨海的福德祠, 現今填土造地已不見海景。福德祠在1990 年交由政府管理,為了保存這座建築豐富多彩的歷史,政府邀請來自中國和馬來西亞的工匠對福德祠進行徹底修復,廟宇於 1998 年變身為一座博物館。從廟裡留下來多件的石碑及匾額見證了在新加坡內不同的方言社群,透過該福德祠聚合在一起的歷程。福德祠離濱海區不遠,富麗敦酒店(Fullerton Hotel) 及魚尾獅公園(Merlion Park) 皆可順道去參觀打卡。

3. 梧槽大伯公廟 Goh Chor Tua Pek Kong Temple

在地鐵紅線NS21 紐頓Newton站轉公車,梧槽大伯公廟是由在甘蔗園工作的福建勞工於1847 年所建造的廟宇,該甘蔗園是美國首位駐新加坡領事約瑟夫馬里士他所擁有的。早期甘蔗園常有老虎出沒危害勞工性命,為祈求平安,才建了這座廟宇。目前廟宇還保留新加坡該島唯二的傳統戲臺,戲臺已有100 多年歷史,該廟也是福建會館屬下的四間廟宇之一。該廟位於馬里士他歷史區,馬里士他路有許多歷史建築物地標,包括具有殖民地風格的別墅、傳統店屋和廟宇,另外這裡也是新加坡傳統各方言族群美食集中的地方。

4. 正華村金福宮 Jin Fu Gong Temple

位於地鐵綠線EW28 先驅 Pioneer站附近,金福宮起於1968 年信眾在荒野拾獲一大伯公神像,建一木板廟屋開始受信眾膜拜,廟宇在1994 年,因為一把大火燒毀殆盡,但大伯公金身竟然奇跡似完好無損,此時廟地卻又被政府徵用,所以信徒捐款遷廟至廟體寬廣、金碧輝煌的現址。多年來該宮以一口古井井水可以為信徒帶來好運而聞名,信徒們深信用井水來洗手洗臉,可以帶走所有的黴運,而取井水洗車牌,據說可以保佑出入平安。正華村金福宮位於西部的住宅區,周圍有小販中心供應社區居民日常食物,物廉價美,該廟離南洋理工大學不遠,而南大主校區素來以美麗的校園而著稱,校園內的建築值得參訪。

5. 洛陽大伯公宮 Loyang Tua Pek Kong Temple

位於地鐵綠線EW2 淡濱尼Tampines 站附近,洛陽原是小漁村,1980 年漁夫在海中發現一尊漂流的大伯公神像,他拾起神像並放置在樹下供人膜拜,之後信眾又蓋一簡陋的小棚為神像遮風避雨。陸續又有神像被放到小棚內安奉,其中也包括興都教神像。 1996 年一場火災將廟宇燒毀但大伯公金身毫髮無傷。 2000年遷至羅央大道磚造新廟宇。後又遇政府土地徵收,所以廟宇遷移並重蓋,並於2007 年8 月完成莊嚴壯觀、金碧輝煌的「洛陽大伯公宮」新廟,位置仍在新加坡羅央大道。該廟最大的特點除了華族的神祇外、還供奉馬來當地巫族的拿督公和印度興都教的象神甘尼沙,是多元種族、多元宗教和諧共處的代表廟宇。廟宇附近工廠林立,也有小販中心,另外鄰近白沙公園,環境寧靜優雅、而新加坡最大的水上樂園Wild Wild Wet 也距洛陽大伯公宮不遠。

6. 萬山福德祠 Mun San Fook Tuck Chee

位於地鐵綠線EW8 巴耶利峇Paya Lebar 附近的沈氏通道上(Sims Drive), 沙崗萬山福德祠建於1860年以前,是廣東人在新加坡建立的最古老廟宇之一。 「萬山」就是百年前的加冷河流域,加冷一帶屬於新加坡初期工業區,有造磚廠、鋸木廠和造船廠等,磚窯造磚需取土、引水、生火,對於土地依賴及崇敬,萬山福德祠對磚窯者、製磚工人都是最重要的依靠心靈。廟宇在1901年,搬遷到芽籠現址。萬山福德祠仍稱大伯公為「土地爺爺」,在「土地爺爺」誕辰傍晚都會舉辦「舞稻草香火龍」助興,有消災祈福之寓意,也是該廟至今最廣為人知的節慶活動。地鐵巴耶利峇站附近的芽籠士乃巴剎、如切購物商場(Joo Chiat Complex) 是體驗馬來族的食、衣、住、行、育樂等日常的最佳去處。芽龍士乃(Geylang Serai) 是新加坡回教開齋節最主要的區域,齋戒一個月間從齋戒的第一天到結束,這裡每天舉行盛大的活動,充滿馬來節慶市集風情。

7. 烏敏島佛山亭大伯公廟 Pulau Ubin Fo Shan Teng Tua Pek Kong Temple

綠線EW4 丹那美拉Tanah Merah站換公車步行至碼頭搭乘郵輪,航程15 分鐘。烏敏島(Pulau Ubin)是新加坡的第二大外島,1869 年建廟,2018年為慶祝大伯公廟成立150 週年,廟宇展開了為期一年的重建工程、2019年5 月重新開放。廟宇有兩處、一處在山頂,一處靠近搭船碼頭,目前仍保有新加坡三座古老的廟宇戲臺之一。大伯公廟的戲臺除上演酬神戲外,也是島民的聯絡中心。烏敏島是體驗時光倒流,回到1960 年代新加坡甘榜( 鄉村) 時代的最佳選擇,在島上騎行自行車、露營、尋訪野生動植物、觀察生態復育成果、在濕地體驗豐富的海洋生物多樣化、享受昔日採石場行程的絕美湖泊的日落美景,是尋訪佛山亭大伯公廟另一種所得。

8. 順天宮大伯公廟 Sun Tian Gong Temple

在地鐵綠線EW9 阿裕尼Aljunied站附近, 創建於1821 年, 是新加坡第一座華人廟宇。1981 年9 月10 日因馬拉巴舊廟要搬至亞峇街暫時安厝時,在拆除舊廟牆壁上發現兩塊《重建順天宮碑記》, 記載建廟於嘉、道之間(1796-1821), 因此被認為應是新加坡最早的廟宇。1997 由路班讓( 現稱白沙浮) 遷移芽籠地區(Geylang)該址。芽籠以聚集幾百家寺廟、教堂和宗鄉會館及各式餐廳知名。在芽籠路(Geylang Road) 大啖美食、逛會館或搭地鐵到EW12 武起士Bugis 站著名的阿拉伯街(Arab Street)及活力十足、處處是彩繪牆和鮮豔建築的哈芝巷(Haji Ln),或者到馬來蘇丹回教堂、馬來文化館。一天內可以體驗到華族、馬來族及阿拉伯的不同風情與文化體驗。

9. 大士伯公宮 Tuas Pek Kong Keng Temple

在地鐵綠線EW26 湖畔Lakeside或EW24 裕廊東Jurong East 轉公車,該廟宇起源於1942 年,大士漁村因日軍南侵及無辜百姓為日軍殺害,村民合力建立一簡陋的伯公宮,以求心靈寄託,後該區因都市計畫徵收變成工業區,大士漁村居民多數遷居文禮區(Boon Lay),所以廟宇遷移至文禮。有著幽靜的廟體空間,緊鄰有文禮坊巴刹、小販中心、附近另有文禮購物中心,該區有相當完整新加坡近代的社區生活型態。附近的裕廊湖花園(Jurong Lake Garden) 是新加坡的第三個國家花園。園中包含湖濱花園(Lakeside Garden)、中國庭園( 裕華園Chinese Garden) 和日本花園(Japanese Garden) 三大區,秀麗湖光及豐富動植物生態,非常值得一遊。

10. 望海大伯公廟 Wang Hai Da Bo Gong Temple

在地鐵綠線EW15 丹戎巴葛Tanjong Pagar 站附近, 建立於1819年,是由新加坡嘉應五屬(五屬即廣東省的梅縣、興甯、五華、平遠、蕉嶺)與豐永大三屬公會(三屬即廣東省的豐順、永定、大埔)兩大客籍人士創辦的,所以又被稱為「客屬八邑福德祠」,又因位於丹戎巴葛金融區(Tanjong Pagar),又名「丹戎巴葛福德祠」,是新加坡最古老大伯公廟之一。廟宇與周圍國際化商業大廈成了鮮明對比,在2004 年登錄為國家古蹟。附近金融區有許多酒吧和異國餐廳,但已有130 年歷史的老巴刹美食區,不僅建築優美特殊,更可一次嘗盡新加坡當地小吃美食,享受喝啤酒、烤沙嗲的赤道風情,是必到景點。

11. 芋峽塘福德宮 Yu Xia Tang Fu De Gong Temple

在地鐵紅線NS21 紐頓Newton站轉公車,芋峽塘福德宮是一個典型的廣東人廟宇,在1940 年代深受新加坡黃埔地區(Whampoa) 的廣東人尊崇,廟裡同時供奉「土地爺爺」及「土地奶奶」,雖然廟名是大伯公宮,但廟宇活動仍稱為「土地公」,大伯公誕也稱為「土地公誕」,這和新加坡人認為大伯公和土地公是不同神祇的認知,有所不同。該宮仍保存廣東人搶炮傳統習俗文化。該廟宇在梧槽大伯公附近,同屬於馬里士他歷史區,適合走讀。

12. 龍山亭大伯公宮 Longshan Ting Tua Pek Kong Temple( 位於真龍宮 Zhen Ren Gong Temple 内 )

在地鐵綠線EW18 紅山RedHill站下車A 出口,龍山亭大伯公宮位於紅山區住宅區內的「真龍宮」內二樓,龍山亭與真龍宮都有百年以上的歷史,目前現址的廟宇是一個聯合宮,也是因為政府都市計畫的緣故,遷到該址,2022 年9 月翻新重建完工的真龍宮,內外仍然保有傳統廟宇建築形式的講究,進入廟內從龍柱、門神,從藻井、斗拱到木雕石雕裝飾,都相當華麗。龍山亭大伯宮除車站附近有許多餐廳外,附近有紅山市場,是完整的傳統市場,也有豐富的當地食物,是瞭解新加坡常民生活及最接地氣的地方。

新加坡自1819 年開口以來200 餘年的歷史,從漁村走向現代化的國家,其中華族移民先輩,辛勤拓墾、在有成就時,又對這片土地知恩回報,功不可沒。先民蓽路藍縷在此落地生根的同時,將原鄉的信仰作為面臨挑戰的最大心靈依托。因此本書藉由新加坡大伯公信仰及廟宇的介紹,也同時回顧先輩、移民如何在新加坡這塊土地開花結果的歷程。

本書共分兩篇,其中第一篇包含三個主題,主要介紹新加坡的移民史、大伯公信仰、相關神明的形成。第二篇主要介紹新加坡的十二處大伯公廟宇,從其建廟歷史、到陪祀神明、廟宇保留的文化習俗特色、與重要節慶進行分類介紹,並將交通及附近相關的景點做一建議,以讓讀者可以有更好的行程規劃。

第一篇 新加坡移民史及大伯公信仰及神明

1. 下南洋:話新加坡華人移民史

14 世紀, 明朝時期將新加坡稱作「淡馬錫」(Temasek)。1824 年,新加坡成為英國殖民地。 1942 年2 月至1945 年9 月太平洋戰爭期間新加坡被日本統治,日軍投降後,新加坡回歸英國管理,1959 年取得自治地位。 1963 年,新加坡成為馬來西亞聯邦一員,完全脫離英國統治。 1965 年8 月9 日,新加坡脫離馬來西亞聯邦,宣告獨立。

在1832 年新加坡成為英國海峽殖民地總部,越來越多華人移民新加坡。移民們以祖籍地、方言認同以及互助的目的,形成「幫群」生態並成立「會館」,讓移民到新加坡的鄉親面對生、老、病、死的生命歷程中,能夠有所依靠,直至落地生根、開枝散葉。十九世紀,新加坡華人移民社會有兩大幫群形態,一是實力最雄厚的福建幫,另一則是以廣、客為主力的廣、客、潮、瓊等幫群的聯合陣線。新加坡的各幫群設立廟宇,扮演與原鄉聯繫情誼的重要角色,另外也設立墳山,用以解決幫群移民的身後葬地問題。移民們透過「僑批」將儲蓄所得匯回家鄉以撫養家庭、善盡責任。根據2020 年6 月新加坡人口普查顯示,華人占總人口的74.34%,仍為新加坡最大的族群。200 多年來華族移民在新加坡的現代化及國際化歷程,扮演著最大的支撐力量。

2. 新加坡廟宇特色與變遷

新加坡大大小小的華人廟宇林立,多達800 餘座。島上可謂廟宇林立。華人廟宇和其他宗教如基督教、伊斯蘭教、印度教等的崇拜場所也互不衝突,甚至與之相鄰、相對,但卻是和平共處。新加坡開埠之初,移民以農業、漁業為主,在鄉村中早期華人移民以幫群為單位,為心中神明設壇建廟,以護佑鄉親在異域能安居樂業、延綿子嗣、永保平安。在1980 年代,新加坡政府發展「居者有其屋」及各種經濟改革政策,廣泛徵用鄉村土地,致使許多廟宇面臨搬遷問題,於是一時之間由多座廟宇合組在一處的「聯合宮」,遍布新加坡全島東西南北。聯合宮內各個廟宇雖共駐於一個廟宇內,許多仍保存各自治理的團隊,辦理各自原生廟宇的節慶慶典活動。新加坡廟宇,有著各類佛、道、儒祇混合供奉在同一空間的常態現象。而「媽祖」和「大伯公」是新加坡的華人廟宇最早供奉的神明。另外特別的是多元種族神明一同奉祀於華人廟宇的現象。新加坡廟宇建築通常進深不大,較小巧且多是外觀純樸。一般廟宇都有簽詩的服務,且多為中英文表達; 燒金紙、酬神戲、社會服務也是廟務的常態,另外祭祀供品食物與內容多延續原鄉習俗。

3. 新加坡福德正神大伯公信仰與神明

新加坡與臺灣的華人大多沿襲福建、廣東,將安奉於神龕上的土地神,尊稱為「福德正神」。在新加坡各幫群對此神尊的俗稱是「大伯公」,臺灣則俗稱為「土地公」( 閩南) 或「伯公」( 客家)。但在新加坡在神龕下安奉了小尊的土地神或唐番地主神位,也有在地上或廟體外另設神龕的情況,稱為「土地公」或「地主公」。

在臺灣民間習以農曆二月初二為福德正神的聖誕節之日,俗稱「土地公生」,而農曆八月十五日,民間認為是土地公得道升天成神之日,同樣舉辦盛大慶典。新加坡則很特別,不同祖籍幫群的大伯公宮,所認定的大伯公聖誕千秋的日子也不盡相同。但相同的是神誕時,也是一樣會以酬神戲或搭臺進行歌舞表演來答謝神明保佑,通常他們以祖籍原鄉的戲曲來叩謝大伯公。另外新加坡大伯公寺廟內普遍配祀神祇眾多而且多元,許多神祇在臺灣也比較少敬奉,最普遍的配祀神明是“大爺伯”和“二爺伯”以及“虎爺”。另「五方五土龍神」、「唐番地主財神」、「五旗將軍」在大伯公廟宇也常可見,新加坡大伯公廟經常是民眾求財富的地方,但更多的大伯公廟現在都扮演著社會福利的社會關懷者角色。

第二篇 新加坡的大伯公廟宇

1. 武吉知馬大伯公宮 Bukit Timah Tua Pek Kong Temple

位於地鐵藍線DT5 美世界Beauty world 站出口,該大伯公宮系由潮州宗親在1937 年發起建造的廟宇,而先民信徒從中國潮州迎來大伯公神像至今仍被保存著。目前廟體現址是在2003 年大規模重建的,在這裡可看到自1937 年以來的各項信眾捐款紀錄。該大伯公宮所在武吉知馬區,早在1860 年代就因發生嚴重的虎患,留下許多在胡椒園工人被猛虎攻擊致死的紀錄。廟宇附近的武吉知馬保護區數十年來都是當地人運動健走的最佳選擇,也是新加坡最高的山峰武吉知馬山的所在處,高度為163.63 公尺。而2022 年開幕的「武吉知馬鐵路廊道」鐵道走廊全長24 公里,則成為該區最新的紀念性觀光景點。

2. 福德祠 Fuk Tak Chi

位於地鐵藍線DT18 直落亞逸Telok Ayer 站C 出口附近,建於1824年的福德祠是新加坡最早的大伯公廟宇之一,又稱海唇福德祠。是廣東和客家移民建立起來的神廟,早期臨海的福德祠, 現今填土造地已不見海景。福德祠在1990 年交由政府管理,為了保存這座建築豐富多彩的歷史,政府邀請來自中國和馬來西亞的工匠對福德祠進行徹底修復,廟宇於 1998 年變身為一座博物館。從廟裡留下來多件的石碑及匾額見證了在新加坡內不同的方言社群,透過該福德祠聚合在一起的歷程。福德祠離濱海區不遠,富麗敦酒店(Fullerton Hotel) 及魚尾獅公園(Merlion Park) 皆可順道去參觀打卡。

3. 梧槽大伯公廟 Goh Chor Tua Pek Kong Temple

在地鐵紅線NS21 紐頓Newton站轉公車,梧槽大伯公廟是由在甘蔗園工作的福建勞工於1847 年所建造的廟宇,該甘蔗園是美國首位駐新加坡領事約瑟夫馬里士他所擁有的。早期甘蔗園常有老虎出沒危害勞工性命,為祈求平安,才建了這座廟宇。目前廟宇還保留新加坡該島唯二的傳統戲臺,戲臺已有100 多年歷史,該廟也是福建會館屬下的四間廟宇之一。該廟位於馬里士他歷史區,馬里士他路有許多歷史建築物地標,包括具有殖民地風格的別墅、傳統店屋和廟宇,另外這裡也是新加坡傳統各方言族群美食集中的地方。

4. 正華村金福宮 Jin Fu Gong Temple

位於地鐵綠線EW28 先驅 Pioneer站附近,金福宮起於1968 年信眾在荒野拾獲一大伯公神像,建一木板廟屋開始受信眾膜拜,廟宇在1994 年,因為一把大火燒毀殆盡,但大伯公金身竟然奇跡似完好無損,此時廟地卻又被政府徵用,所以信徒捐款遷廟至廟體寬廣、金碧輝煌的現址。多年來該宮以一口古井井水可以為信徒帶來好運而聞名,信徒們深信用井水來洗手洗臉,可以帶走所有的黴運,而取井水洗車牌,據說可以保佑出入平安。正華村金福宮位於西部的住宅區,周圍有小販中心供應社區居民日常食物,物廉價美,該廟離南洋理工大學不遠,而南大主校區素來以美麗的校園而著稱,校園內的建築值得參訪。

5. 洛陽大伯公宮 Loyang Tua Pek Kong Temple

位於地鐵綠線EW2 淡濱尼Tampines 站附近,洛陽原是小漁村,1980 年漁夫在海中發現一尊漂流的大伯公神像,他拾起神像並放置在樹下供人膜拜,之後信眾又蓋一簡陋的小棚為神像遮風避雨。陸續又有神像被放到小棚內安奉,其中也包括興都教神像。 1996 年一場火災將廟宇燒毀但大伯公金身毫髮無傷。 2000年遷至羅央大道磚造新廟宇。後又遇政府土地徵收,所以廟宇遷移並重蓋,並於2007 年8 月完成莊嚴壯觀、金碧輝煌的「洛陽大伯公宮」新廟,位置仍在新加坡羅央大道。該廟最大的特點除了華族的神祇外、還供奉馬來當地巫族的拿督公和印度興都教的象神甘尼沙,是多元種族、多元宗教和諧共處的代表廟宇。廟宇附近工廠林立,也有小販中心,另外鄰近白沙公園,環境寧靜優雅、而新加坡最大的水上樂園Wild Wild Wet 也距洛陽大伯公宮不遠。

6. 萬山福德祠 Mun San Fook Tuck Chee

位於地鐵綠線EW8 巴耶利峇Paya Lebar 附近的沈氏通道上(Sims Drive), 沙崗萬山福德祠建於1860年以前,是廣東人在新加坡建立的最古老廟宇之一。 「萬山」就是百年前的加冷河流域,加冷一帶屬於新加坡初期工業區,有造磚廠、鋸木廠和造船廠等,磚窯造磚需取土、引水、生火,對於土地依賴及崇敬,萬山福德祠對磚窯者、製磚工人都是最重要的依靠心靈。廟宇在1901年,搬遷到芽籠現址。萬山福德祠仍稱大伯公為「土地爺爺」,在「土地爺爺」誕辰傍晚都會舉辦「舞稻草香火龍」助興,有消災祈福之寓意,也是該廟至今最廣為人知的節慶活動。地鐵巴耶利峇站附近的芽籠士乃巴剎、如切購物商場(Joo Chiat Complex) 是體驗馬來族的食、衣、住、行、育樂等日常的最佳去處。芽龍士乃(Geylang Serai) 是新加坡回教開齋節最主要的區域,齋戒一個月間從齋戒的第一天到結束,這裡每天舉行盛大的活動,充滿馬來節慶市集風情。

7. 烏敏島佛山亭大伯公廟 Pulau Ubin Fo Shan Teng Tua Pek Kong Temple

綠線EW4 丹那美拉Tanah Merah站換公車步行至碼頭搭乘郵輪,航程15 分鐘。烏敏島(Pulau Ubin)是新加坡的第二大外島,1869 年建廟,2018年為慶祝大伯公廟成立150 週年,廟宇展開了為期一年的重建工程、2019年5 月重新開放。廟宇有兩處、一處在山頂,一處靠近搭船碼頭,目前仍保有新加坡三座古老的廟宇戲臺之一。大伯公廟的戲臺除上演酬神戲外,也是島民的聯絡中心。烏敏島是體驗時光倒流,回到1960 年代新加坡甘榜( 鄉村) 時代的最佳選擇,在島上騎行自行車、露營、尋訪野生動植物、觀察生態復育成果、在濕地體驗豐富的海洋生物多樣化、享受昔日採石場行程的絕美湖泊的日落美景,是尋訪佛山亭大伯公廟另一種所得。

8. 順天宮大伯公廟 Sun Tian Gong Temple

在地鐵綠線EW9 阿裕尼Aljunied站附近, 創建於1821 年, 是新加坡第一座華人廟宇。1981 年9 月10 日因馬拉巴舊廟要搬至亞峇街暫時安厝時,在拆除舊廟牆壁上發現兩塊《重建順天宮碑記》, 記載建廟於嘉、道之間(1796-1821), 因此被認為應是新加坡最早的廟宇。1997 由路班讓( 現稱白沙浮) 遷移芽籠地區(Geylang)該址。芽籠以聚集幾百家寺廟、教堂和宗鄉會館及各式餐廳知名。在芽籠路(Geylang Road) 大啖美食、逛會館或搭地鐵到EW12 武起士Bugis 站著名的阿拉伯街(Arab Street)及活力十足、處處是彩繪牆和鮮豔建築的哈芝巷(Haji Ln),或者到馬來蘇丹回教堂、馬來文化館。一天內可以體驗到華族、馬來族及阿拉伯的不同風情與文化體驗。

9. 大士伯公宮 Tuas Pek Kong Keng Temple

在地鐵綠線EW26 湖畔Lakeside或EW24 裕廊東Jurong East 轉公車,該廟宇起源於1942 年,大士漁村因日軍南侵及無辜百姓為日軍殺害,村民合力建立一簡陋的伯公宮,以求心靈寄託,後該區因都市計畫徵收變成工業區,大士漁村居民多數遷居文禮區(Boon Lay),所以廟宇遷移至文禮。有著幽靜的廟體空間,緊鄰有文禮坊巴刹、小販中心、附近另有文禮購物中心,該區有相當完整新加坡近代的社區生活型態。附近的裕廊湖花園(Jurong Lake Garden) 是新加坡的第三個國家花園。園中包含湖濱花園(Lakeside Garden)、中國庭園( 裕華園Chinese Garden) 和日本花園(Japanese Garden) 三大區,秀麗湖光及豐富動植物生態,非常值得一遊。

10. 望海大伯公廟 Wang Hai Da Bo Gong Temple

在地鐵綠線EW15 丹戎巴葛Tanjong Pagar 站附近, 建立於1819年,是由新加坡嘉應五屬(五屬即廣東省的梅縣、興甯、五華、平遠、蕉嶺)與豐永大三屬公會(三屬即廣東省的豐順、永定、大埔)兩大客籍人士創辦的,所以又被稱為「客屬八邑福德祠」,又因位於丹戎巴葛金融區(Tanjong Pagar),又名「丹戎巴葛福德祠」,是新加坡最古老大伯公廟之一。廟宇與周圍國際化商業大廈成了鮮明對比,在2004 年登錄為國家古蹟。附近金融區有許多酒吧和異國餐廳,但已有130 年歷史的老巴刹美食區,不僅建築優美特殊,更可一次嘗盡新加坡當地小吃美食,享受喝啤酒、烤沙嗲的赤道風情,是必到景點。

11. 芋峽塘福德宮 Yu Xia Tang Fu De Gong Temple

在地鐵紅線NS21 紐頓Newton站轉公車,芋峽塘福德宮是一個典型的廣東人廟宇,在1940 年代深受新加坡黃埔地區(Whampoa) 的廣東人尊崇,廟裡同時供奉「土地爺爺」及「土地奶奶」,雖然廟名是大伯公宮,但廟宇活動仍稱為「土地公」,大伯公誕也稱為「土地公誕」,這和新加坡人認為大伯公和土地公是不同神祇的認知,有所不同。該宮仍保存廣東人搶炮傳統習俗文化。該廟宇在梧槽大伯公附近,同屬於馬里士他歷史區,適合走讀。

12. 龍山亭大伯公宮 Longshan Ting Tua Pek Kong Temple( 位於真龍宮 Zhen Ren Gong Temple 内 )

在地鐵綠線EW18 紅山RedHill站下車A 出口,龍山亭大伯公宮位於紅山區住宅區內的「真龍宮」內二樓,龍山亭與真龍宮都有百年以上的歷史,目前現址的廟宇是一個聯合宮,也是因為政府都市計畫的緣故,遷到該址,2022 年9 月翻新重建完工的真龍宮,內外仍然保有傳統廟宇建築形式的講究,進入廟內從龍柱、門神,從藻井、斗拱到木雕石雕裝飾,都相當華麗。龍山亭大伯宮除車站附近有許多餐廳外,附近有紅山市場,是完整的傳統市場,也有豐富的當地食物,是瞭解新加坡常民生活及最接地氣的地方。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價