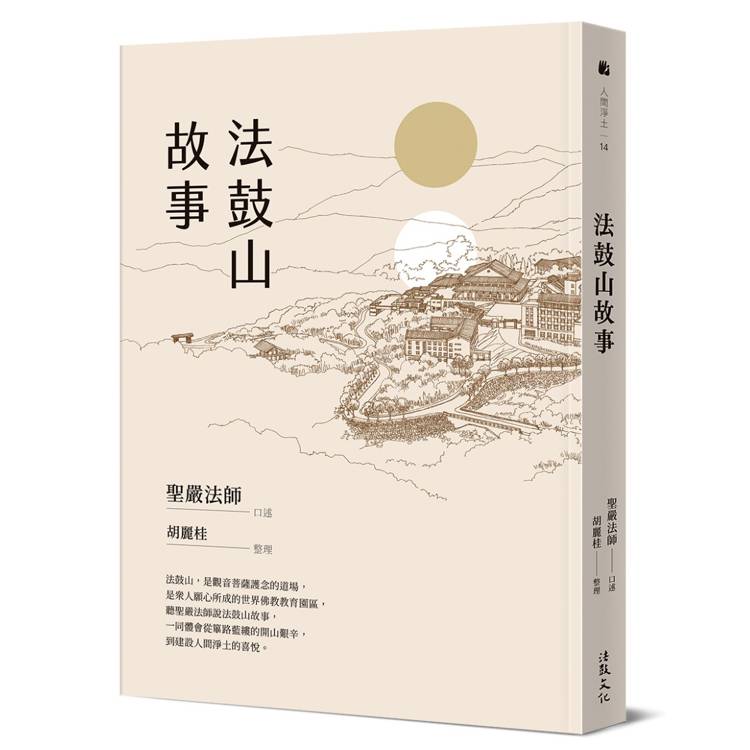

法鼓山故事(二版)

The Story of Dharma Drum Mountain

內容簡介

聖嚴法師口述歷史

只為堅持「本來面目」

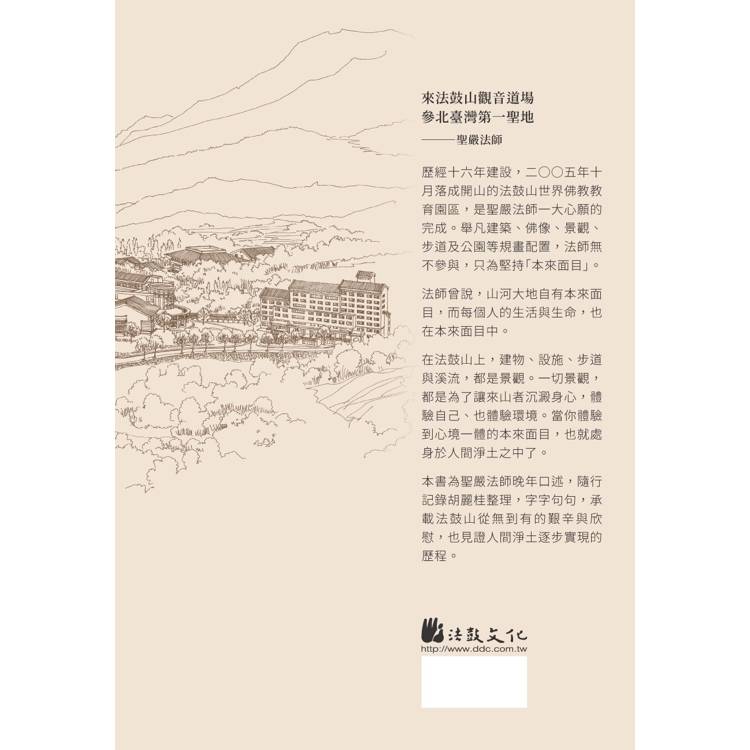

聖嚴法師曾說,山河大地自有本來面目,而每個人的生活與生命,也在本來面目中。法鼓山園區的建築、佛像、步道等規畫配置,法師無不參與,只為堅持「本來面目」。

本書為聖嚴法師晚年口述,隨行記錄胡麗桂整理。法鼓山是觀音菩薩護念的道場,聽聖嚴法師說法鼓山故事,字字句句,承載法鼓山從無到有的艱辛與欣慰,也見證人間淨土逐步實現的歷程。

★書中收錄諸多書法、攝影,皆為聖嚴法師親作★

*** ***

「很少有人知道,法鼓山建築的各種各式建材,從室內到戶外,自屋牆、地板到門窗所用的每一種材料,甚至是一塊小石頭,都是由我挑選的。」

「其實,我並沒有什麼一定的堅持,只是希望我們選用的建材能與金山的自然環境相調和;我也期待著,建材雖是時新的,卻能表現一種歲月的古感,使得建築物落成之初,就像是已經有人住過的老房子一般,不至顯得新穎、突兀;而且過了數十年之後,依然不會有太大的改變。」

「『祈願觀音』一詞,是由我新創,在佛經或者佛教文獻不曾見過。」

「至於誰來祈禱、誰來發願呢?當然是你我等凡夫眾生。」

「我們法鼓山有許多事都是誤傳,如果我不講,恐怕以後都是誤傳。」

「這本小書獻給所有關心法鼓山的讀者。」

只為堅持「本來面目」

聖嚴法師曾說,山河大地自有本來面目,而每個人的生活與生命,也在本來面目中。法鼓山園區的建築、佛像、步道等規畫配置,法師無不參與,只為堅持「本來面目」。

本書為聖嚴法師晚年口述,隨行記錄胡麗桂整理。法鼓山是觀音菩薩護念的道場,聽聖嚴法師說法鼓山故事,字字句句,承載法鼓山從無到有的艱辛與欣慰,也見證人間淨土逐步實現的歷程。

★書中收錄諸多書法、攝影,皆為聖嚴法師親作★

*** ***

「很少有人知道,法鼓山建築的各種各式建材,從室內到戶外,自屋牆、地板到門窗所用的每一種材料,甚至是一塊小石頭,都是由我挑選的。」

「其實,我並沒有什麼一定的堅持,只是希望我們選用的建材能與金山的自然環境相調和;我也期待著,建材雖是時新的,卻能表現一種歲月的古感,使得建築物落成之初,就像是已經有人住過的老房子一般,不至顯得新穎、突兀;而且過了數十年之後,依然不會有太大的改變。」

「『祈願觀音』一詞,是由我新創,在佛經或者佛教文獻不曾見過。」

「至於誰來祈禱、誰來發願呢?當然是你我等凡夫眾生。」

「我們法鼓山有許多事都是誤傳,如果我不講,恐怕以後都是誤傳。」

「這本小書獻給所有關心法鼓山的讀者。」

目錄

楔子

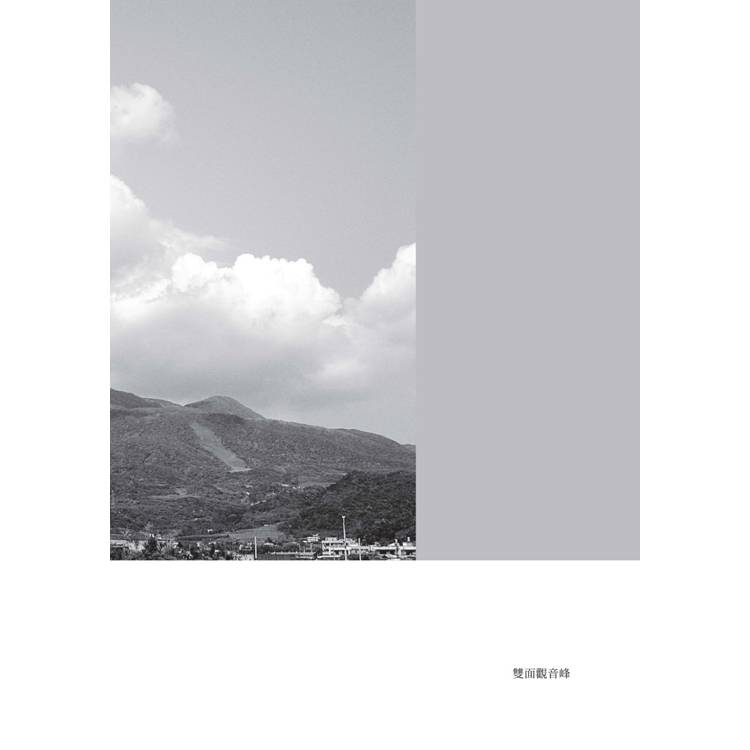

【土地篇】觀音菩薩道場

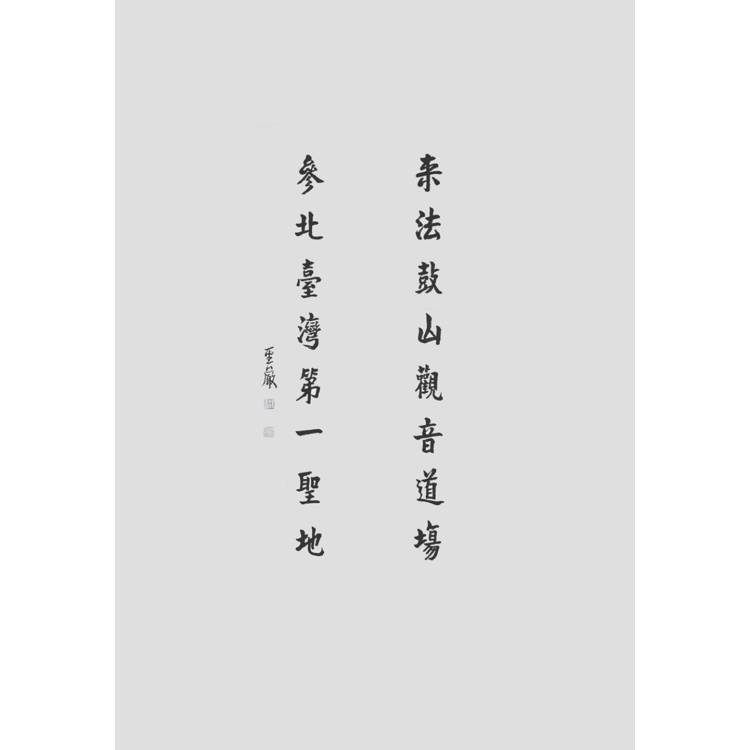

來法鼓山觀音道場,參北臺灣第一聖地

現成的一塊地等著我們

補「天窗」煞費周章

走自己的路

【建築篇】本來面目

法鼓山建築的一些想法

大好氣勢

忽然眼前一亮

建築師的承擔與挑戰

一個堅持

【佛像篇】慈悲的海洋

選擇佛像先考慮材質

獨一無二的大殿三佛

慈悲觀音和藥師古佛

【景觀篇】深心隨喜

無一處不是景觀

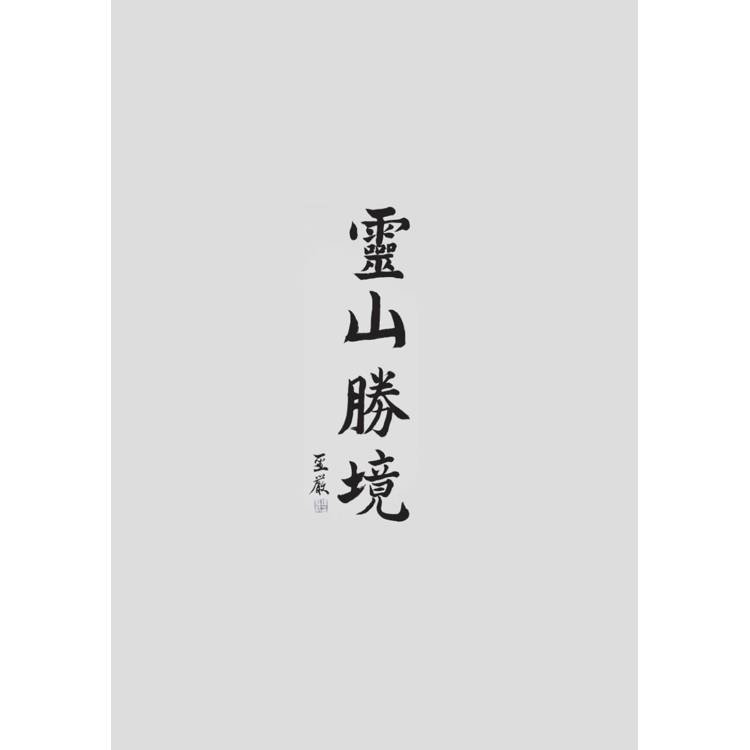

法華鐘鳴,靈山勝會

三個三門

【步道篇】走進人間淨土

走觀音大道,溯法印與曹源

步道、溪流與公園

山神廟增修一二記事

【修學篇】山居生活

菩薩上山來

我講的一堂課:「高僧行誼」

山的回響

【農禪篇】飲水思源

從一塊菜圃開始

農禪寺成為臺北市歷史建築

法鼓落成,農禪增建,雲來不思議

附錄

法鼓歌曲輯 詞╱聖嚴法師

禮讚法鼓山 詩、文╱鄭石岩

編輯後記 胡麗桂

【土地篇】觀音菩薩道場

來法鼓山觀音道場,參北臺灣第一聖地

現成的一塊地等著我們

補「天窗」煞費周章

走自己的路

【建築篇】本來面目

法鼓山建築的一些想法

大好氣勢

忽然眼前一亮

建築師的承擔與挑戰

一個堅持

【佛像篇】慈悲的海洋

選擇佛像先考慮材質

獨一無二的大殿三佛

慈悲觀音和藥師古佛

【景觀篇】深心隨喜

無一處不是景觀

法華鐘鳴,靈山勝會

三個三門

【步道篇】走進人間淨土

走觀音大道,溯法印與曹源

步道、溪流與公園

山神廟增修一二記事

【修學篇】山居生活

菩薩上山來

我講的一堂課:「高僧行誼」

山的回響

【農禪篇】飲水思源

從一塊菜圃開始

農禪寺成為臺北市歷史建築

法鼓落成,農禪增建,雲來不思議

附錄

法鼓歌曲輯 詞╱聖嚴法師

禮讚法鼓山 詩、文╱鄭石岩

編輯後記 胡麗桂

序/導讀

十二月初的傍晚,師父開始說法鼓山故事,而我是聽眾,專注且好奇:為什麼師父說法鼓山的一切,如果此刻不講,從此就要誤傳下去了?

師父談起的法鼓山故事,主題一個接著一個:提起最初找地的過程,提起法鼓山建築理念的開端,提起山上每一棟建築物的構思、設計、景觀,而哪些人優先來到這裡;最末,談起了法鼓山的來時之路——農禪寺的過去、現在與未來。

我則始終是一名聽眾,聽得愈多,感受愈深。我知道這樣的法鼓山故事,再也沒有任何人比師父經歷得更深刻;這樣對法鼓山的情感,也很難有任何一人比師父感受得更真更切;沒有人可以如此不斷不斷為了法鼓山,奔波、勞累,忘了自己,也忘了自己仍在病中。

那時,師父才剛經歷一場大病,出院後返回精舍靜養,不久即指示口述法鼓山故事,且希望我盡快整理出來。

可是我遲延了。因為在那種情況下聽師父講的法鼓山故事,令我覺得沉重,像十二月天的低溫情境,讓人不容易開朗。

時序漸入春夏,師父開始恢復爬山。假日前來法鼓山的訪客,如果早一點,或者晚一點,也許途中就能偶遇漫步經行的師父。四月,師父開始拍照!為此地的藍天白雲、青山碧水和祥和寧靜的建築群捕捉每一個生動的光影。就在四月一個晴日,師父為了取景到了鐘山山麓,在拍照的一剎那,忽然雲層堆疊的天空雲破日出,於是師父連按快門,捕捉一連串光陽下耀眼的法鼓山全景圖。

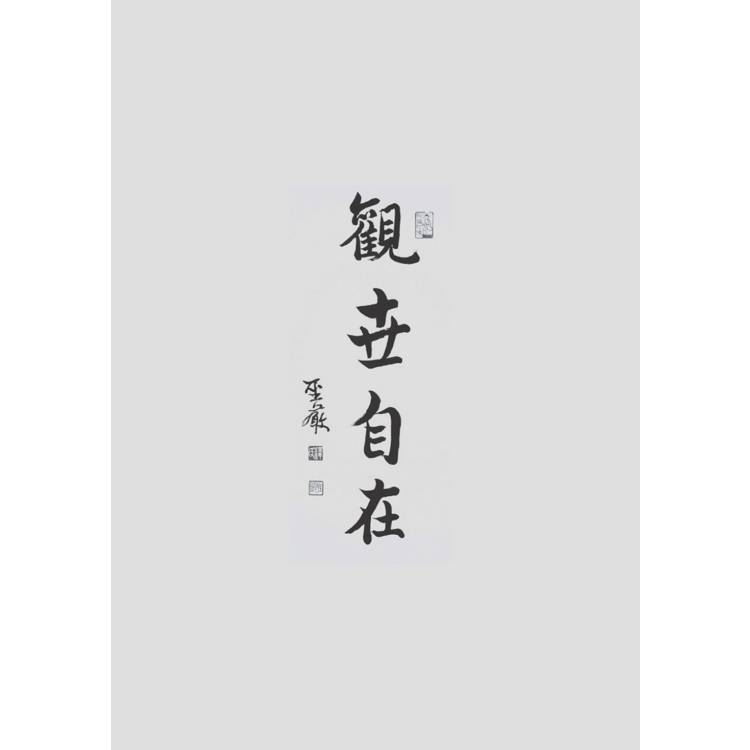

八月以後,師父應專案祕書室要求,提筆寫書法。這麼一寫,也把法鼓山的風景、建築、景觀、修行全寫進來;就像是以書法為法鼓山寫書,以書法為法鼓山寫生。

十二月,師父指示由我編輯此書,把終於成稿的文字分享讀者。其實我並不聰穎,編書的經驗非常有限,而師父讓我再一次體驗法鼓山故事,原因大概是我的職務略是特殊,要經常跟著師父的行程做記錄;因此,師父講的法鼓山故事我聽了許多,而我跟著師父走進的法鼓山步履,大概也不少。師父希望我聽了故事,要有回饋。於是我從一個聽眾轉成編輯,為未來的讀者做一點準備。

如果問我編輯此書最滿意的是什麼?那便是央求師父親筆寫了書的問候語:「以這本小書獻給所有關心法鼓山的讀者」。那是直接傳達了師父對於讀者的懇切心意,也是送給每一位讀者師父的親筆簽名。編輯此書,這事最讓我得意!(胡麗桂)

師父談起的法鼓山故事,主題一個接著一個:提起最初找地的過程,提起法鼓山建築理念的開端,提起山上每一棟建築物的構思、設計、景觀,而哪些人優先來到這裡;最末,談起了法鼓山的來時之路——農禪寺的過去、現在與未來。

我則始終是一名聽眾,聽得愈多,感受愈深。我知道這樣的法鼓山故事,再也沒有任何人比師父經歷得更深刻;這樣對法鼓山的情感,也很難有任何一人比師父感受得更真更切;沒有人可以如此不斷不斷為了法鼓山,奔波、勞累,忘了自己,也忘了自己仍在病中。

那時,師父才剛經歷一場大病,出院後返回精舍靜養,不久即指示口述法鼓山故事,且希望我盡快整理出來。

可是我遲延了。因為在那種情況下聽師父講的法鼓山故事,令我覺得沉重,像十二月天的低溫情境,讓人不容易開朗。

時序漸入春夏,師父開始恢復爬山。假日前來法鼓山的訪客,如果早一點,或者晚一點,也許途中就能偶遇漫步經行的師父。四月,師父開始拍照!為此地的藍天白雲、青山碧水和祥和寧靜的建築群捕捉每一個生動的光影。就在四月一個晴日,師父為了取景到了鐘山山麓,在拍照的一剎那,忽然雲層堆疊的天空雲破日出,於是師父連按快門,捕捉一連串光陽下耀眼的法鼓山全景圖。

八月以後,師父應專案祕書室要求,提筆寫書法。這麼一寫,也把法鼓山的風景、建築、景觀、修行全寫進來;就像是以書法為法鼓山寫書,以書法為法鼓山寫生。

十二月,師父指示由我編輯此書,把終於成稿的文字分享讀者。其實我並不聰穎,編書的經驗非常有限,而師父讓我再一次體驗法鼓山故事,原因大概是我的職務略是特殊,要經常跟著師父的行程做記錄;因此,師父講的法鼓山故事我聽了許多,而我跟著師父走進的法鼓山步履,大概也不少。師父希望我聽了故事,要有回饋。於是我從一個聽眾轉成編輯,為未來的讀者做一點準備。

如果問我編輯此書最滿意的是什麼?那便是央求師父親筆寫了書的問候語:「以這本小書獻給所有關心法鼓山的讀者」。那是直接傳達了師父對於讀者的懇切心意,也是送給每一位讀者師父的親筆簽名。編輯此書,這事最讓我得意!(胡麗桂)

試閱

來法鼓山觀音道場,參北臺灣第一聖地

法鼓山為何名為觀音道場,而要在三門上懸掛「觀音道場」四字匾額?這除了是我聖嚴一生修行觀音法門獲得許多感應,同時也由於觀音菩薩的靈驗,使得法鼓山這塊土地與我僧俗四眾結緣;特別是這塊土地上原先就有一座觀音殿,所供的玻璃纖維觀音巨像,便是今已翻成銅像,供於山端的開山觀音。

開山觀音坐鎮坐守,居高臨下,感應事蹟豐富,久為當地民眾及外縣市信眾祈願膜拜的信仰中心。沿著這條觀音信仰的命脈,法鼓山新鑄了另外兩尊觀音銅像,一尊是供於祈願觀音殿內的祈願觀音,一尊為聳立於象山鼻駝峰上的來迎觀音;此三尊觀音像,幾乎是由山頂至山麓,坐落於一條垂直線。

祈願觀音像,雖屬新塑新鑄,由於此原即是開山觀音供奉之處,加上開光之後,來到山上的信眾無不對之虔誠禮拜、許願求願,乞求〈大悲咒〉水;終年有人在此持誦〈大悲咒〉、念觀音聖號,朝禮供養。所以已是「千處祈求千處靈,萬人祈求萬人應」的一尊聖像。同時,祈願觀音殿的由內而外,共有三方匾額:分別是黃篤生居士寫的「入流亡所」、董陽孜居士寫的「大悲心起」,和我聖嚴寫的「觀世自在」;三者都是根據大乘經典所介紹的觀音菩薩功德。

「入流亡所」出自《楞嚴經》,是觀音菩薩自我修證的境界;是入所修法門之流,而亡失了法門與自我中心,即是能所合一而進入能所雙亡的解脫境。

「大悲心起」在諸觀音經、《大悲心陀羅尼》等,都說觀音以大悲心平等救濟一切眾生,故稱為「施無畏者」。「觀世自在」在《大日經》等可見到;觀音菩薩觀世間一切眾生的苦難音聲,尋聲救苦,遍應遍救,而以種種形象自在化世。

我們祈求觀音救助是絕對有用的;同時,也當於日常生活中,修行觀音法門的「入流亡所」、「大悲心起」,並且發願有一天也能「觀世自在」。這是法鼓山名為「觀音道場」的殊勝之處。

大家最容易做的,便是護持法鼓山推動佛教的各項教育事業,也等於在做淨化社會人心的工作,便是大悲心的學習與實踐。

至於「來迎觀音」,意思是觀音的本尊報身;是永遠不動不移地住於佛國淨土,也只有對聖位的佛菩薩做伴侶。觀音的千百億萬化身,是隨處祈求隨處現身的,也是主動到人世間來救苦救難的。不論是善人或惡人,不論平時信不信觀音,只要在危難時希望得到觀音的救助,觀音隨時隨地都會以妙化身在你身旁出現。這樣的觀音,就是隨時隨地主動來迎接你、歡迎你,使你平安,使你脫離各種苦難,因此稱為「來迎觀音」。

現成的一塊地等著我們

我們找到法鼓山這塊地,如大家所知,是持〈大悲咒〉感得的因緣。那是一九八九年春天一位熊清良醫師的建議。其實,觀音法門是我的根本,我經常是念觀音菩薩、持〈大悲咒〉;遇到任何狀況或者困難之時,我都是持〈大悲咒〉、念觀音菩薩,向觀音菩薩祈求的。正好那時,熊居士提起這意見,他是當時農禪寺念佛會的悅眾,由他發起,結果水到渠成。

事實上,就在我們持誦〈大悲咒〉的那天晚上,就有一位李昭男居士對農禪寺知客處講:「師父要找的地,三天內有好消息,土地是現成的!」翌日,另一位林顯政居士在北投佛恩寺巧遇了全度法師,全度法師提起有塊地要找人接管,林居士便說:「我的師父正在找地,不如就把地讓給我師父吧!」

全度法師當初為了這塊地相當費心,也接洽了不少人,卻因價錢問題始終無法定案。此外,全度法師在這裡起了廟,按照法令規定,廟產不能買賣,這塊地也就不能轉作其他用途。全度法師最初起的廟與墓園經營有關,便是類似金寶山一樣的從事靈骨塔和墓地的事業。因居民反對,及鄰近已有好幾個靈骨塔和基督教墓園,如果再做相同規畫,發展空間顯然有限。因此,全度法師轉而決定尋找合適的出家人才前來住持。

另一方面,原來公司的股東會尚未解散,便由他擔任公司的對外代表,洽談土地讓售事宜。那天當林顯政談起土地的事,全度法師表示,這塊地的背後還有許多股東,他們既然投資,總是想拿回本金。意思是說,要全部發心奉獻有其困難。全度法師找到這塊地的時候仍是在家身分。

眼看廟起好了,卻找不到合適的僧人,於是全度法師自己出家了,連同他的母親也一起落髮。那段期間就是他們母子倆照顧道場,很辛苦。

金山這塊地,共有十八甲,最初開價要一億多新臺幣。我是看了很喜歡,問題是我沒有錢,因此便向全度法師探詢價錢能不能再商量。全度法師說︰「這樣吧!如果法師願意接下道場,我就捐出我的一份,但是公司其他股東的股份絕不能少,否則我無法交代。」最後談妥新臺幣七千萬元,但有一個條件——餘款須在三個月內付清,否則訂金要沒收。我說這條件滿苛的!「因為太便宜了!」全度法師講。

十八甲地,七千萬元,平均一甲要四百萬。即便如此,我還是負擔不起。當時林顯政居士就講:「師父沒錢沒關係,弟子先幫您買下再說。」這句話讓我安心不少。他找了當時擔任護法理事會的理事長楊正菩薩,商量由他們一起把地買下,護持師父。楊正一時並沒有答應。而我在付了訂金以後,旋即前往美國三個月;但在出國前,我做了一些安排。

當時臺中有一位謝淑琴菩薩,本來要捐一塊地給我,我沒收下,她反而這麼說:「將來師父需要買地,我就捐一千萬。」等到我們買法鼓山這塊地,其中有一千萬元就是謝淑琴捐的款。臺中另外一位何周瑜芬菩薩,最初是由她和楊正的公司替我向銀行擔保,結果在我回國之前,這筆錢全付清了。這真是不可思議!如果我們沒有買地,這筆錢是不可能出現的。

關於買地的錢,還有一個故事。過去臺北中華路的老「中華商場」,有個叫「大超」的店家,老闆姓林名裕超,是專門做的古錢古幣的買賣生意。這位林老闆在臺北瑞芳山區有塊地將近兩甲,原來打算用來建關房,助人修行。後來聽說我要找地起廟,特別來北投看我,問我要不要那塊地?當時我為了找地訪遍全省,哪裡有地,我都去看的。「對我來說,只要有地就好!」聽我這麼一說,他就把那塊地無條件捐給我們了。

有了瑞芳這塊土地之後,我們一方面向地方政府申請開發,一邊計畫著把周邊的土地也買下來,準備在那裡開山。但有一個問題很棘手:那地方沒有進出路,將來不論建設或者經營都是難題。我曾經請託一位苗栗的明賢法師到那裡暫住觀察;這位明賢法師也叫我師父的,他說要在那地方建設道場確實辛苦。就在這當口,法鼓山這塊地出現,瑞芳的地反而用不上了。於是,我心底又想:「如果有誰買了瑞芳這塊地,我就可把錢用到金山這邊來。」我也徵求「大超」林居士的意見,他倒是很乾脆地講︰「土地既已捐給法師,一切由您自己決定吧!」

一邊有瑞芳的土地待轉手,一邊是金山的土地需用錢,怎麼辦呢?我還是念觀音菩薩!

不久,就有一位北投信眾帶了朋友來看我,問我那塊地賣不賣?我問他:「買地做什麼用?」他說自有用處。問我賣多少錢?我說:「我不懂價錢,就你開個數字。」結果他開的數字正是我希望的!這又是一樁不可思議的事!

我們為了買法鼓山這塊地,這裡借,那裡湊,「大超」的錢,也是其中一部分。

補「天窗」煞費周章

我們最初買下法鼓山這塊地,表面上看起來很完整,實則不然。裡頭有好幾塊零星地,是我們還沒有買進來的。再者,這十八甲地並不集中;真正的建築用地不足十八甲,卻在這裡、那裡開了天窗,是個麻煩事。怎麼辦呢?只能走一步算一步,一邊進行建築規畫,一邊填補「天窗」,陸續把周邊的土地買進來。

法鼓山為何名為觀音道場,而要在三門上懸掛「觀音道場」四字匾額?這除了是我聖嚴一生修行觀音法門獲得許多感應,同時也由於觀音菩薩的靈驗,使得法鼓山這塊土地與我僧俗四眾結緣;特別是這塊土地上原先就有一座觀音殿,所供的玻璃纖維觀音巨像,便是今已翻成銅像,供於山端的開山觀音。

開山觀音坐鎮坐守,居高臨下,感應事蹟豐富,久為當地民眾及外縣市信眾祈願膜拜的信仰中心。沿著這條觀音信仰的命脈,法鼓山新鑄了另外兩尊觀音銅像,一尊是供於祈願觀音殿內的祈願觀音,一尊為聳立於象山鼻駝峰上的來迎觀音;此三尊觀音像,幾乎是由山頂至山麓,坐落於一條垂直線。

祈願觀音像,雖屬新塑新鑄,由於此原即是開山觀音供奉之處,加上開光之後,來到山上的信眾無不對之虔誠禮拜、許願求願,乞求〈大悲咒〉水;終年有人在此持誦〈大悲咒〉、念觀音聖號,朝禮供養。所以已是「千處祈求千處靈,萬人祈求萬人應」的一尊聖像。同時,祈願觀音殿的由內而外,共有三方匾額:分別是黃篤生居士寫的「入流亡所」、董陽孜居士寫的「大悲心起」,和我聖嚴寫的「觀世自在」;三者都是根據大乘經典所介紹的觀音菩薩功德。

「入流亡所」出自《楞嚴經》,是觀音菩薩自我修證的境界;是入所修法門之流,而亡失了法門與自我中心,即是能所合一而進入能所雙亡的解脫境。

「大悲心起」在諸觀音經、《大悲心陀羅尼》等,都說觀音以大悲心平等救濟一切眾生,故稱為「施無畏者」。「觀世自在」在《大日經》等可見到;觀音菩薩觀世間一切眾生的苦難音聲,尋聲救苦,遍應遍救,而以種種形象自在化世。

我們祈求觀音救助是絕對有用的;同時,也當於日常生活中,修行觀音法門的「入流亡所」、「大悲心起」,並且發願有一天也能「觀世自在」。這是法鼓山名為「觀音道場」的殊勝之處。

大家最容易做的,便是護持法鼓山推動佛教的各項教育事業,也等於在做淨化社會人心的工作,便是大悲心的學習與實踐。

至於「來迎觀音」,意思是觀音的本尊報身;是永遠不動不移地住於佛國淨土,也只有對聖位的佛菩薩做伴侶。觀音的千百億萬化身,是隨處祈求隨處現身的,也是主動到人世間來救苦救難的。不論是善人或惡人,不論平時信不信觀音,只要在危難時希望得到觀音的救助,觀音隨時隨地都會以妙化身在你身旁出現。這樣的觀音,就是隨時隨地主動來迎接你、歡迎你,使你平安,使你脫離各種苦難,因此稱為「來迎觀音」。

現成的一塊地等著我們

我們找到法鼓山這塊地,如大家所知,是持〈大悲咒〉感得的因緣。那是一九八九年春天一位熊清良醫師的建議。其實,觀音法門是我的根本,我經常是念觀音菩薩、持〈大悲咒〉;遇到任何狀況或者困難之時,我都是持〈大悲咒〉、念觀音菩薩,向觀音菩薩祈求的。正好那時,熊居士提起這意見,他是當時農禪寺念佛會的悅眾,由他發起,結果水到渠成。

事實上,就在我們持誦〈大悲咒〉的那天晚上,就有一位李昭男居士對農禪寺知客處講:「師父要找的地,三天內有好消息,土地是現成的!」翌日,另一位林顯政居士在北投佛恩寺巧遇了全度法師,全度法師提起有塊地要找人接管,林居士便說:「我的師父正在找地,不如就把地讓給我師父吧!」

全度法師當初為了這塊地相當費心,也接洽了不少人,卻因價錢問題始終無法定案。此外,全度法師在這裡起了廟,按照法令規定,廟產不能買賣,這塊地也就不能轉作其他用途。全度法師最初起的廟與墓園經營有關,便是類似金寶山一樣的從事靈骨塔和墓地的事業。因居民反對,及鄰近已有好幾個靈骨塔和基督教墓園,如果再做相同規畫,發展空間顯然有限。因此,全度法師轉而決定尋找合適的出家人才前來住持。

另一方面,原來公司的股東會尚未解散,便由他擔任公司的對外代表,洽談土地讓售事宜。那天當林顯政談起土地的事,全度法師表示,這塊地的背後還有許多股東,他們既然投資,總是想拿回本金。意思是說,要全部發心奉獻有其困難。全度法師找到這塊地的時候仍是在家身分。

眼看廟起好了,卻找不到合適的僧人,於是全度法師自己出家了,連同他的母親也一起落髮。那段期間就是他們母子倆照顧道場,很辛苦。

金山這塊地,共有十八甲,最初開價要一億多新臺幣。我是看了很喜歡,問題是我沒有錢,因此便向全度法師探詢價錢能不能再商量。全度法師說︰「這樣吧!如果法師願意接下道場,我就捐出我的一份,但是公司其他股東的股份絕不能少,否則我無法交代。」最後談妥新臺幣七千萬元,但有一個條件——餘款須在三個月內付清,否則訂金要沒收。我說這條件滿苛的!「因為太便宜了!」全度法師講。

十八甲地,七千萬元,平均一甲要四百萬。即便如此,我還是負擔不起。當時林顯政居士就講:「師父沒錢沒關係,弟子先幫您買下再說。」這句話讓我安心不少。他找了當時擔任護法理事會的理事長楊正菩薩,商量由他們一起把地買下,護持師父。楊正一時並沒有答應。而我在付了訂金以後,旋即前往美國三個月;但在出國前,我做了一些安排。

當時臺中有一位謝淑琴菩薩,本來要捐一塊地給我,我沒收下,她反而這麼說:「將來師父需要買地,我就捐一千萬。」等到我們買法鼓山這塊地,其中有一千萬元就是謝淑琴捐的款。臺中另外一位何周瑜芬菩薩,最初是由她和楊正的公司替我向銀行擔保,結果在我回國之前,這筆錢全付清了。這真是不可思議!如果我們沒有買地,這筆錢是不可能出現的。

關於買地的錢,還有一個故事。過去臺北中華路的老「中華商場」,有個叫「大超」的店家,老闆姓林名裕超,是專門做的古錢古幣的買賣生意。這位林老闆在臺北瑞芳山區有塊地將近兩甲,原來打算用來建關房,助人修行。後來聽說我要找地起廟,特別來北投看我,問我要不要那塊地?當時我為了找地訪遍全省,哪裡有地,我都去看的。「對我來說,只要有地就好!」聽我這麼一說,他就把那塊地無條件捐給我們了。

有了瑞芳這塊土地之後,我們一方面向地方政府申請開發,一邊計畫著把周邊的土地也買下來,準備在那裡開山。但有一個問題很棘手:那地方沒有進出路,將來不論建設或者經營都是難題。我曾經請託一位苗栗的明賢法師到那裡暫住觀察;這位明賢法師也叫我師父的,他說要在那地方建設道場確實辛苦。就在這當口,法鼓山這塊地出現,瑞芳的地反而用不上了。於是,我心底又想:「如果有誰買了瑞芳這塊地,我就可把錢用到金山這邊來。」我也徵求「大超」林居士的意見,他倒是很乾脆地講︰「土地既已捐給法師,一切由您自己決定吧!」

一邊有瑞芳的土地待轉手,一邊是金山的土地需用錢,怎麼辦呢?我還是念觀音菩薩!

不久,就有一位北投信眾帶了朋友來看我,問我那塊地賣不賣?我問他:「買地做什麼用?」他說自有用處。問我賣多少錢?我說:「我不懂價錢,就你開個數字。」結果他開的數字正是我希望的!這又是一樁不可思議的事!

我們為了買法鼓山這塊地,這裡借,那裡湊,「大超」的錢,也是其中一部分。

補「天窗」煞費周章

我們最初買下法鼓山這塊地,表面上看起來很完整,實則不然。裡頭有好幾塊零星地,是我們還沒有買進來的。再者,這十八甲地並不集中;真正的建築用地不足十八甲,卻在這裡、那裡開了天窗,是個麻煩事。怎麼辦呢?只能走一步算一步,一邊進行建築規畫,一邊填補「天窗」,陸續把周邊的土地買進來。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價