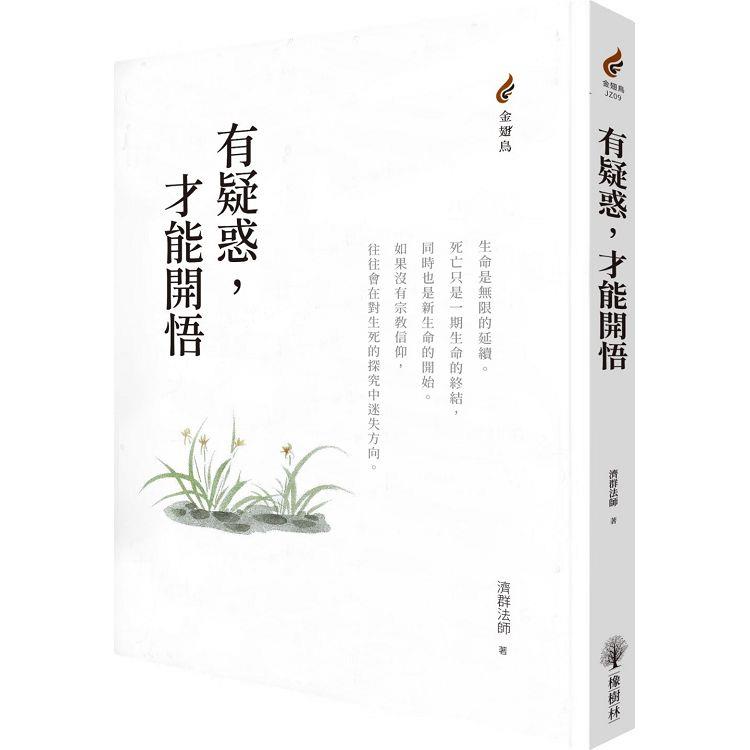

有疑惑,才能開悟

活動訊息

內容簡介

生命是無限的延續。

死亡只是一期生命的終結,同時也是新生命的開始。

如果沒有宗教信仰,往往會在對生死的探究中迷失方向。

現在的教育側重知識和技能,我們從學生時代就開始想著:

將來出社會要找份什麼工作?做番什麼事業?

卻很少考慮:人生的意義是什麼?到底應該怎麼做人?

人生如果缺乏這方面的思考,在一帆風順時可能不會出問題;

一旦遇到挫折或面對生死問題時,往往走不出逆境。

還有很多人年輕時忙於工作,無暇他顧,

退休後無所事事,精神生活乏善可陳,逃不開寂寞空虛。

這時候,唯有信仰才能幫助我們,找到人生的立足點和最終歸宿。

目錄

推薦序

1 認識佛教

認識佛教

正信與迷信

價值取向

2 京城論道

對「少林寺風波」怎麼看?

佛為什麼不保佑股民?

佛法與科學到底誰印證誰?

該不該放生?怎麼放?

穿上僧衣就是出家人嗎?

什麼是愛?

學佛應從哪兒入手?

網路能不能+寺院?

怎麼證明自己得到了解脫?

怎樣看待佛教的歷史新機遇?

怎麼看待神通?

出家人有沒有煩惱?

3 清涼山上話清涼

學佛與做人

調心之道

如理思維

身體力行

關愛生命

佛法在當代

修行與創作

其他

4 青春十問

問世間,情為何物?

小夥伴不學佛,還能好好相處嗎?

佛法這味藥,老了才要吃?

真有因果嗎?誰在斷善惡?

什麼該放下,什麼該堅持?

世間追求和學佛不能兼容嗎?

看到名利虛幻後,日子該怎麼過?

被他人的衝突所困擾,如何面對?

我很怕死啊,怎麼破?

明知是「空」的,為啥空不了?

安得雙全法,義工、學業兩不誤?

助人時,如何讓自己笑到最後?

為什麼三級修學能契合不同根機?

5 傳統文化的傳承與傳播

社會大學與佛教大學有何關係?

怎樣看待儒釋道之間的關係?

如何讓傳統文化發揚光大?

人生究竟該追求什麼?

入門典籍以何為宜?

怎樣才能把書讀進去?

生態問題說明了什麼問題?

6 西園夜話

走入佛門

憶念三寶

以戒為師

菩提路上

如理思維

緣起無我

人生正見

人際關係

心行成長

自利利他

工作即修行

生死和無常

弘法利生

三級修學

7 與企業家的問答集

走入佛門

如理思維

發心利他

智慧處世

安心工作

環保護生

調心之道

8 柏林夜話

辯證看佛典

弘法現代化

皈依及修學

以戒為師

出世與入世

何為菩薩

禪宗相關

認識輪迴

需求原理

其他

9 心靈啟示錄

走入佛門

心之種種

誘惑與需求

自利與利他

觀我.觀空

生死.抉擇

濟群法師著作系列

試閱

什麼是愛?

主持人:謝謝濟群法師這麼坦率和真誠的回答。下一個問題比剛剛簡短得多,只有四個字,什麼是愛?

濟群法師:愛的定義,彈性頗大,有愛情、親情,還有自私的愛、無私的愛,情況很多。從廣義來說,愛有慈悲的特點,不忍心看到對方痛苦,要幫助他、愛護他,希望對方更快樂。所以,愛是建立在同理心的基礎上,對他人抱著深深的同情,然後願意幫助他離苦得樂。但我們凡夫的愛會充滿黏著,從而帶來自私、占有、嫉妒等現象,這樣的愛就會變得很狹隘、很糾結、很痛苦。

佛教所說的愛,是佛菩薩的愛,是慈悲大愛,那就是要愛一切眾生。但僅僅慈悲還不夠,社會上有不少人也願意幫助他人,但最後幫助得苦苦惱惱,進退兩難。所以還要講智慧,具備無所得、無黏著的心。就像《金剛經》所說的,要「滅度無量眾生」,但在自己內心,「實無眾生得滅度者」。雖然在渡化眾生,但沒有對「我」的執著,也沒有對眾生的執著,也就是無我相、無人相、無眾生相。只要還有我或眾生的執著,這種愛就沒有跳出凡夫的貪著。有這個苦因在,總有一天會引發苦。

學佛應從哪兒入手?

主持人:這個問題是微信平台上轉來的,他說聽了法師上午的講座,覺得特別好,很想跟著法師好好學習智慧。但他好多詞都聽不懂,何況還有那麼多佛經,那麼多法師在說法,該怎麼選擇?換句話說,如何學習智慧?

濟群法師:修學佛法確實不容易。不容易的原因,一方面是現在的人心氣浮躁,每天都很忙碌;另一方面,佛法博大精深,經教這麼多,法門這麼多,很多人覺得無所適從,不知如何選擇。我在多年弘法過程中,雖然也到處講座,其實講完最多就是和大家結個緣,沒有提供後續的服務,就像撒了一把種子,然後就任它自生自滅了。

我看到,多數人學佛既缺乏氛圍,也沒有系統引導,很難學好。所以這幾年,我創了一套「三級修學」課程,就是希望大家學佛有氛圍,有次第,有方法,有引導。

首先是氛圍。學員有十五個人,每星期在一起學習、交流、討論。

其次是有方法。現在學佛有兩種情況,一是偏於玄談,學了很多道理但用不起來;二是盲修瞎練,每天忙著念經念咒,但不知道如何把佛法變成自己的認識,進而改變自己的心態和生命品質,可見方法很重要。在三級修學課程中,我們有一整套的學習方法,幫助你學習法義,站在理解的基礎上,進一步接受並運用,完成觀念、心態、生命品質的轉變。

第三是有次第。我們讀書是從小學到中學,然後大學、碩士、博士,如果沒有次第,就像一個人開始就學博士課程,學得上嗎?事實上,不少學佛人開始就讀《六祖壇經》《楞嚴經》,其實是很難切入的。還有一種情況,你拿著小學課本讀了二十年,結果怎麼樣?還是小學水準。所以在打好基礎後,還要不斷提高水準,而且是循序漸進地提高。

第四是有引導。所有課程都是經過精心設計的,有學習的書籍和音像資料,還有各種輔助教材,有輔導員陪伴大家共同學習。

這些學習主要是在線下,但我們也有一個「菩提書院」網站,上面不但有課程資料,還有大家修學後的改變。對各地真正有心想學佛的人,我們會為他們提供課程,幫助他們組成修學的團體,製造氛圍。我說的感覺像是在做廣告。

主持人:對,這是很明顯的廣告,而且置入時間很長。

濟群法師:這是公益廣告,你這是公益論壇。

主持人:這個廣告應該做,我再補充一點,大家可以上網搜尋「菩提書院」四個字,除了網站,還有微博、微信等各種平台。

佛法這味藥,老了才要吃?

問:在這個資訊發達的時代,年輕人會面對各種思想和觀點,往往難以判斷。比如我接觸到這樣的觀點,認為青年時應該以儒家文化為主導,積極入世;中老年時以道家文化為指南,道法自然,順應自然;晚年時則應該以佛法為歸屬,超脫生死。對這種針對人生不同階段的選擇,法師怎麼看?

答:中國在春秋戰國時有諸子百家,到漢魏之後,主流文化幾乎是儒釋道三家。佛教雖是外來文化,但傳入中國已有兩千多年歷史,和本土文化水乳交融,互相影響,早已成為傳統的重要組成部分。

佛教最初傳入時,曾和中國文化有過衝突的階段。比如儒家認為「身體髮膚受之父母,不敢毀傷,孝之始也」,而出家要剃除鬚髮;儒家認為「不孝有三,無後為大」,而出家要獨身禁欲。這些都被視為是和孝道相左的行為,使佛教受到排斥。但隨著了解的加深,佛教還是以其特有的智慧征服了國人。從南北朝到隋唐,尤其是宋元明清以來,很多文人士大夫,如謝靈運、王維、白居易、蘇東坡、王安石、柳宗元、劉禹錫等,既是儒者,積極入世為官,同時也是虔誠的佛教徒。

他們之所以推崇佛教,一方面,是因為佛教無所得、不執著等思想可以讓心安住,在世間和出世間中找到平衡。另一方面,佛教關於輪迴和心性的思想可以彌補中國文化的不足。

儒家關心現世,卻避談生命的歸宿,以「未知生,焉知死」不了了之。而佛教不僅關心今生,也關心生命的過去和未來。如果沒有輪迴的思想,我們對生命的認識是不完整的,是沒有長度的。此外,早期的儒家思想主要關注做人做事,直到宋明理學才開始重視心性,這一思想主要來自佛教。如果缺少關於心性的智慧,我們對生命的認識是沒有深度的。所以說,佛法讓我們對生命的認識有長度、有深度。

身為當代的年輕人,怎樣在瞬息萬變的社會安身立命?離不開做人和做事的修養,但這恰恰是當今教育中缺乏的。現在的教育側重知識性和技能性,在這樣的導向下,學生讀書後多半就想著:將來找份什麼工作,做個什麼事業;很少考慮:應該怎麼做人?人生的意義是什麼?

如果在這方面缺乏思考,在人生一帆風順時,我們可能還感覺不錯;一旦遇到挫折,或面對生死問題時,往往一片茫然,不知如何應對。還有很多人年輕時忙於事業,無暇旁顧,可在退休後,因為沒有精神生活,變得無所事事,空虛寂寞。

怎麼才能過上充實而有意義的人生?特別需要學習傳統文化。

西方在科學、技術、管理等方面確實有長處,但儒家關於做人做事的教育,佛教關於生命真相的思考,同樣值得我們深入學習。如果我們能立足於東方文化之上,再學習西方文化的技能,將兩者的長處結合起來,將受用無窮。

至於在不同年齡階段學什麼的說法,其實是對佛教的誤解。佛教並不是僅僅關注死亡的宗教,而是人生的大智慧。從大處說,可以引導我們明辨是非,建立正確的人生觀、世界觀、價值觀;從小處說,可以讓我們建立健康、環保的生活方式。從長遠說,可以幫我們樹立高尚的人生目標,成就佛菩薩那樣的生命特質;從眼前說,可以使我們安頓身心,而不是被社會潮流裹挾。

這樣的智慧,現在接受,現在就能受益。為什麼要等到老年呢?

真有因果嗎?誰在斷善惡?

問:我目前在讀研究所。一直以來有個問題困擾我:自古以來,人們就說「善惡自有報應」,但我從身邊看到的事實,包括很多新聞報導中所說的,未必是這樣。比如,有人收養被遺棄的孩子,結果卻活得貧困潦倒;而那些為富不仁的人,卻能透過高明的手段或鑽法律的漏洞,逍遙法外。這就讓我對善惡及其果報產生疑問。請法師開示,佛教是如何看待善和惡的?對善惡的評判標準是天定的,還是應該由道德、法治來決定?如果善行惡行的結果今生不能得見的話,會不會影響世人對平等、公正的理解,從而使他們內心動蕩?

答:這個問題頗具代表性。現在人相信一世論,沒有三世因果的觀念。對佛教所說的「善有樂報,惡有苦報」,很多人會根據自己的所見所聞,覺得現實中未必如此,就像剛才舉的例子那樣。

為什麼這些例子會對大家產生特別大的影響?其實正說明,人們對善惡自有報應還是有一份期待。我們會覺得,這人做了善事,一定要有好報;那人做了壞事,一定要受懲罰。當內心有了這份設定,再看到不符合設定的現象時,就會因為心理落差而印象深刻。甚至誇大這些見聞,似乎一個反證就能推翻很多證據。平心而論,對真正的好人,大家還是普遍認可並尊重的。反之,那些為非作歹者會被大眾唾棄,也會受到應有的懲罰。雖然不能說百分之百,但生活中還是能看到很多。如果有相關的大數據統計,可能比我們的感覺更客觀。

佛法講因果,也講緣起。從因果來說,犯罪都要招感苦果,但並不是說,每個犯罪行為都會在今生受到法律制裁。因為從犯罪到法律制裁的過程中,要有緣來成就。必須有人知道他犯罪,找到犯罪證據,才能訴諸法律。如果一時沒被發現,可能會暫時逃脫制裁,但不等於永遠逃脫,所謂「法網恢恢,疏而不漏」。同樣,佛教所說的因果不限於這一生,而是連貫生命的過去、現在和未來。報應可能在來生,也可能是幾十、幾百乃至更多生。就像種子,從種下到結果會有或長或短的過程,未必能馬上看到苦果的顯現。

剛才的問題還說到:到底誰在決定因果?是不是有某種外在力量?其實,佛教講的因果是客觀規律,並不是由神靈或造物主決定的。這個因就來自我們的行為,包括思想、語言、身體三種,又稱身語意三業。

那怎麼定義善惡呢?所謂善,就是沒有過失的健康心理,不會對自己構成傷害,也不會對別人構成傷害。所謂惡,就是有過失的不良心理,會對自己造成傷害,也會對別人造成傷害。這種傷害包括眼前的,也包括長遠的。

同時我們還要看到,每種行為都會帶來內外兩種結果。我們行善時,就是在培養健康心理,張揚內心善的力量,使人性和生命品質得到提升。而我們行不善時,就是在培養不良心理,使心靈和人格墮落。這種內在結果,在每個行為的當下就會產生,而不是像外在結果那樣,需要各種條件的和合。

單純說外在因果,因為多數人看不到那麼遠,接受起來可能有一定困難,所以我現在更強調心靈因果。這個結果,只要我們去體會,在自己的內心就可以感受,可以檢驗。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價