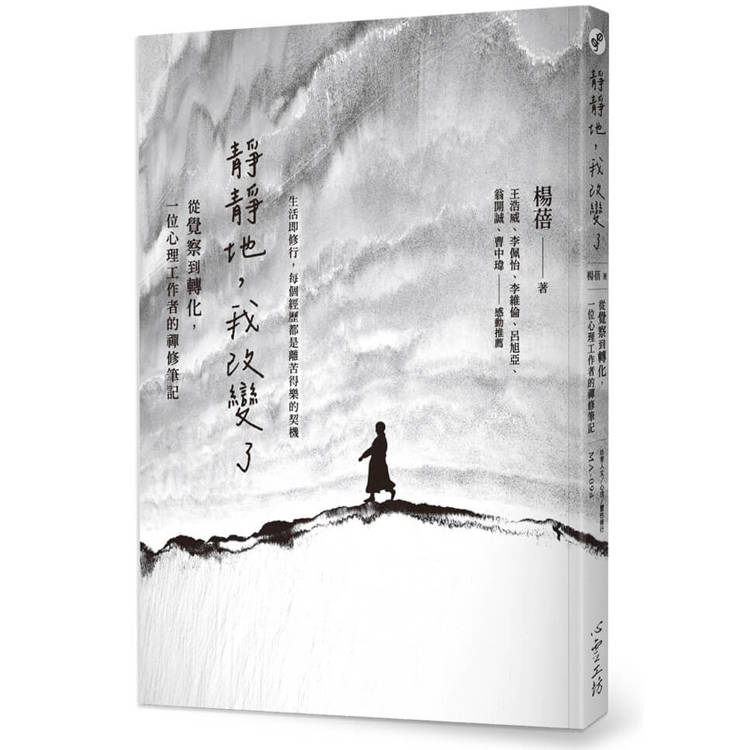

靜靜地,我改變了:從覺察到轉化,一位心理工作者的禪修筆記

活動訊息

內容簡介

★資深心理、社工工作者與禪修者楊蓓執筆,以現代心理學語彙,淺白解析難以言說的修行歷程。

★心理學與佛法較互為用,不限法門,以「角色」與「我」辯證互動解析修行帶來的轉化歷程。

★強調生活即修行,人人需要轉化,是一本能改變觀看世界的方式、帶人離苦得樂,提升生活品質的修行書。

修行的歷程表面上安安靜靜,

實則天人交戰,轟轟烈烈,

箇中滋味難以言說,

旁人只能在某個時刻突然驚覺:

咦!你怎麼不是以前的你了!

──楊蓓

踏上修行路,無非企盼離苦得樂。「知苦」方能離苦,問題是:苦從何而來?

本書作者,資深心理、社工工作者與法鼓山禪修者楊蓓發現,「苦」來自於人們承負眾多「角色」卻缺乏覺知。我們為人子女,為人父母、學生、主管……,以為努力扮好角色,就能成功幸福。然而,社會對不同角色的期待彼此矛盾,角色與我們真實的自我需求也斷裂疏離,於是我們受苦了──遭逢挫敗了,跌入深淵,才發現自己原來活得如此之苦,未曾真正活出自我……

楊蓓承襲聖嚴法師的教導,發現離苦的關鍵,就在於經歷「認識自我、肯定自我、成長自我、消融自我」的轉化歷程,這唯有持續的修行可以辦到。楊蓓為佛法的教導賦予心理學的理解,認為不管是蒲團上的禪修,或是其他方式的修行,重點都是「自我覺察」,找回自我的主體性,不再受困於角色。

如此一來,生活即修行,無處不是轉化的契機。楊蓓揉合禪修、社工、心理學專業與獨特的生命體驗,以現代人能懂的語彙將向來神祕難言的修行歷程娓娓道出,字字珠璣,處處引人共鳴。

在本書的闡述下,佛法裡的「空」、「無我」、「慈悲」有了淺白卻深刻的新意;心理學與佛法交互為用,修行者有了自我狀態的參照依憑;書中除了演繹「角色」與「我」的關係階段,也特別闡述親密關係如何能是修行的絕佳場域;書末提到放鬆和孤獨的重要,對緊繃又渴望他人關注的現代人,是切身不過的提醒。

楊蓓教授的《靜靜地,我改變了》一書,梳理社會結構下各個角色串聯起來的「自我」實相,以佛法因陀羅網概念引導讀者理解不同角色引發的罣礙,是如何牽動自我在關係裡受苦,讓我們明白:當自我願意感知苦,敲醒對苦處的覺察,藉由禪修方法讓自己靜靜地放鬆,方能在「此苦」與「彼苦」間乍現心靈智慧,以此調伏現代人煩躁僵固的習性,轉回本性的純然自在。

──李佩怡 /國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系教授任

書中許多智慧話語浮上腦海,眼眶就溼潤了。靜,心靜,人靜,萬物寂靜,帶動的卻是一種「變」與「化」,這歷程要花費多大的功夫才做得到!

──曹中瑋/資深諮商心理師

楊蓓把自身的兩個修心、修行系統揉捏在一起,讓佛教與心理學在她的世界開始對話,因而開展了一個很厲害的思想建構。她把心理學的人格理論與佛教修行結合,打開我們對心理與修行各自系統的可理解性。

──呂旭亞/榮格分析師、諮商心理師

本書篇幅不多,你可以快讀,但絕對需要慢想;需要被好好想一想的對象不是這本書的內容,而是你自己。

──李維倫/國立政治大學哲學系特聘教授

楊蓓與我,從我倆二十歲出頭初次認識,一起帶團體,我就體驗到她的泰然……之後每次相遇,仍然感染著她的泰然。希望各位也能透過閱讀這本書,欣賞到、感染到她這分泰然的形成過程。

──翁開誠/法鼓文理學院人文社會學群兼任副教授

感動推薦──

(依姓氏筆畫排列)

王浩威/實踐大學心理分析碩士在職專班副教授

李佩怡/國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系教授兼系主任

李維倫/國立政治大學哲學系特聘教授

呂旭亞/榮格分析師、諮商心理師

翁開誠/法鼓文理學院人文社會學群兼任副教授

曹中瑋/資深諮商心理師

★心理學與佛法較互為用,不限法門,以「角色」與「我」辯證互動解析修行帶來的轉化歷程。

★強調生活即修行,人人需要轉化,是一本能改變觀看世界的方式、帶人離苦得樂,提升生活品質的修行書。

修行的歷程表面上安安靜靜,

實則天人交戰,轟轟烈烈,

箇中滋味難以言說,

旁人只能在某個時刻突然驚覺:

咦!你怎麼不是以前的你了!

──楊蓓

踏上修行路,無非企盼離苦得樂。「知苦」方能離苦,問題是:苦從何而來?

本書作者,資深心理、社工工作者與法鼓山禪修者楊蓓發現,「苦」來自於人們承負眾多「角色」卻缺乏覺知。我們為人子女,為人父母、學生、主管……,以為努力扮好角色,就能成功幸福。然而,社會對不同角色的期待彼此矛盾,角色與我們真實的自我需求也斷裂疏離,於是我們受苦了──遭逢挫敗了,跌入深淵,才發現自己原來活得如此之苦,未曾真正活出自我……

楊蓓承襲聖嚴法師的教導,發現離苦的關鍵,就在於經歷「認識自我、肯定自我、成長自我、消融自我」的轉化歷程,這唯有持續的修行可以辦到。楊蓓為佛法的教導賦予心理學的理解,認為不管是蒲團上的禪修,或是其他方式的修行,重點都是「自我覺察」,找回自我的主體性,不再受困於角色。

如此一來,生活即修行,無處不是轉化的契機。楊蓓揉合禪修、社工、心理學專業與獨特的生命體驗,以現代人能懂的語彙將向來神祕難言的修行歷程娓娓道出,字字珠璣,處處引人共鳴。

在本書的闡述下,佛法裡的「空」、「無我」、「慈悲」有了淺白卻深刻的新意;心理學與佛法交互為用,修行者有了自我狀態的參照依憑;書中除了演繹「角色」與「我」的關係階段,也特別闡述親密關係如何能是修行的絕佳場域;書末提到放鬆和孤獨的重要,對緊繃又渴望他人關注的現代人,是切身不過的提醒。

楊蓓教授的《靜靜地,我改變了》一書,梳理社會結構下各個角色串聯起來的「自我」實相,以佛法因陀羅網概念引導讀者理解不同角色引發的罣礙,是如何牽動自我在關係裡受苦,讓我們明白:當自我願意感知苦,敲醒對苦處的覺察,藉由禪修方法讓自己靜靜地放鬆,方能在「此苦」與「彼苦」間乍現心靈智慧,以此調伏現代人煩躁僵固的習性,轉回本性的純然自在。

──李佩怡 /國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系教授任

書中許多智慧話語浮上腦海,眼眶就溼潤了。靜,心靜,人靜,萬物寂靜,帶動的卻是一種「變」與「化」,這歷程要花費多大的功夫才做得到!

──曹中瑋/資深諮商心理師

楊蓓把自身的兩個修心、修行系統揉捏在一起,讓佛教與心理學在她的世界開始對話,因而開展了一個很厲害的思想建構。她把心理學的人格理論與佛教修行結合,打開我們對心理與修行各自系統的可理解性。

──呂旭亞/榮格分析師、諮商心理師

本書篇幅不多,你可以快讀,但絕對需要慢想;需要被好好想一想的對象不是這本書的內容,而是你自己。

──李維倫/國立政治大學哲學系特聘教授

楊蓓與我,從我倆二十歲出頭初次認識,一起帶團體,我就體驗到她的泰然……之後每次相遇,仍然感染著她的泰然。希望各位也能透過閱讀這本書,欣賞到、感染到她這分泰然的形成過程。

──翁開誠/法鼓文理學院人文社會學群兼任副教授

感動推薦──

(依姓氏筆畫排列)

王浩威/實踐大學心理分析碩士在職專班副教授

李佩怡/國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系教授兼系主任

李維倫/國立政治大學哲學系特聘教授

呂旭亞/榮格分析師、諮商心理師

翁開誠/法鼓文理學院人文社會學群兼任副教授

曹中瑋/資深諮商心理師

目錄

推薦序1|在不同道路上的知心相遇/曹中瑋

推薦序2|一把跨文化、跨學門的整合金鑰/呂旭亞

推薦序3|我是不是遊民?—返身自知的存在之道/李維倫

推薦序4|諮商與心理治療是東西方相遇的橋樑/翁開誠

自序|一場關於人如何靜靜改變的探究旅程

第一篇 緣起

1.話說從頭

與佛法的相遇:一九九五遇到聖嚴師父時的困境

回溯思想發展的起源:從早期記憶的兩張圖象說起

留學時期開啟對時代、文化的反思

小結

2.因陀羅網中的照見與鏡中自我:映照、文化、形塑

人際間的互相照見

寶珠的差異性與無限性

3.煩惱、苦、角色

人生角色的平衡,是知苦的起點

覺知苦是修行的起點

修行是人生的必然

第二篇 探索

4.自我是什麼?

「我」是誰?

我如何活?

「我」原來是社會建構,也是因緣使然

活著的現象,需要被覺知、詮釋,我才能被建構

5.認識自我

因羅網中的角色映照

從角色認識自我的七階段

親密關係的發展階段

親密關係作為轉化之道

6.從認識自我到肯定自我

修行是自我轉化的歷程

禪修的自我四層次

禪修與心理學的交互為用

其實沒有我

第三篇 轉化

7.禪修作為修行的方法

修行到底在修什麼?

放鬆帶來不可思議的改變

在日常中練心

8.轉化如何可能

日常生活的自我對話

轉化的啟動

解析轉化

9.生命的轉化

孤獨之必要

與世界好好相處的孤獨

生命是不停轉化的過程

後記|讓修行前、後的世界參照對話

編輯後記|—願讀者領受寶珠照耀的光芒/呂佳燕

推薦序2|一把跨文化、跨學門的整合金鑰/呂旭亞

推薦序3|我是不是遊民?—返身自知的存在之道/李維倫

推薦序4|諮商與心理治療是東西方相遇的橋樑/翁開誠

自序|一場關於人如何靜靜改變的探究旅程

第一篇 緣起

1.話說從頭

與佛法的相遇:一九九五遇到聖嚴師父時的困境

回溯思想發展的起源:從早期記憶的兩張圖象說起

留學時期開啟對時代、文化的反思

小結

2.因陀羅網中的照見與鏡中自我:映照、文化、形塑

人際間的互相照見

寶珠的差異性與無限性

3.煩惱、苦、角色

人生角色的平衡,是知苦的起點

覺知苦是修行的起點

修行是人生的必然

第二篇 探索

4.自我是什麼?

「我」是誰?

我如何活?

「我」原來是社會建構,也是因緣使然

活著的現象,需要被覺知、詮釋,我才能被建構

5.認識自我

因羅網中的角色映照

從角色認識自我的七階段

親密關係的發展階段

親密關係作為轉化之道

6.從認識自我到肯定自我

修行是自我轉化的歷程

禪修的自我四層次

禪修與心理學的交互為用

其實沒有我

第三篇 轉化

7.禪修作為修行的方法

修行到底在修什麼?

放鬆帶來不可思議的改變

在日常中練心

8.轉化如何可能

日常生活的自我對話

轉化的啟動

解析轉化

9.生命的轉化

孤獨之必要

與世界好好相處的孤獨

生命是不停轉化的過程

後記|讓修行前、後的世界參照對話

編輯後記|—願讀者領受寶珠照耀的光芒/呂佳燕

序/導讀

|推薦序1|

在不同道路上的知心相遇

曹中瑋/資深諮商心理師

我好喜歡這本書的書名「靜靜地,我改變了:從覺察到轉化,一位心理工作者的禪修筆記」,當我一遍遍唸著它,書中許多智慧話語浮上腦海,眼眶就溼潤了。靜,心靜,人靜,萬物寂靜,帶動的卻是一種「變」與「化」,這歷程要花費多大的功夫才做得到!

我和楊蓓老師在年輕時就相識了,雖然後來各自忙於工作、家庭和進修,很少有機會相聚,卻也總有機緣在不同場合碰見彼此,我能體會到,我們一直以各種方式相互理解與支持。

曾有兩、三次被楊蓓的學生認錯為她,心中總是歡喜得很,能夠與一位不但心理專業能力強,在佛學修為上也深厚的人相像,實在榮幸。然看到書中所述,發現我們雖外表有些相似,但個性本質很不一樣,因此我們自然用了不一樣的生存策略在這社會價值中存活下來。其中最是鮮明的一點是,她說「我就是那種屁股好像長了錐子似的,總是坐不住」,看到這兒我不禁大笑,想起身邊人常說我,屁股似有黏膠,一坐到椅子上就沾住不動了。但是,這不同更讓我佩服坐不住的她能持續數十年的修行之路。

讀這本書心中除了很有共鳴,也一直是情緒滿滿,超激動的。

一是很羨慕楊蓓年輕時就有緣受教於聖嚴法師。每每看到書中寫到聖嚴法師充滿智慧的提點、教導和解惑,我似也能間接受教般,時而如醍醐灌頂、時而像是棒喝,也時而如受到慈父的包容與關心。

二是佩服楊蓓在佛教修為上的用心堅持與生活實踐,如今更能用淺顯易懂的文字和許多真實的事例,將修行的重要性和實踐的過程清楚闡述,讓有緣者都能受惠。

三是我終於覺得對「無我」、「空」的概念更「通透」了些。「要認識自我、肯定自我、成長自我,才能走到消融自我。」是呀!沒有「我」,如何消融「我」?我讀師專時,功課壓力不大,花很多時間看各式雜書,想了很多奇怪的問題,其中一個就是佛學中的「無我」。我所學的西方教育、心理相關理論都強調建立「自我」,那追尋沒有「我」是一種怎樣的狀態?我曾在參訪各家佛寺時向法師請益,可惜當時年紀輕,慧根不夠,沒能真的解惑。後來,學習諮商更是對此問題感到困惑、矛盾不已。

然自鑽研創始人有禪修經驗的完形治療,並修正與調整其理論內涵,使運作上能符合台灣現有的文化後,心中的疑惑似乎有些明朗。

我將完形治療中的兩極工作(人們內在矛盾衝突的特質,如勤勞和懶惰,總在心中打架,困住我們,完形治療會讓此相對的兩極特質對話,以取得平衡)加上了「主體性自我」這個位置,改由主體性自我來主導協調兩極衝突。因此,發展出「『我』王國」的概念,而主體性自我即為此王國之國王。也就是說,「我」這個人,就好似一個王國,內有我的各種特質、能力和情緒等子民,若國王能了解並接納、肯定與愛自己王國內的所有子民和官員,讓他們都各就其位、各掌其職,發揮各自的潛力和專長,逐漸長治久安後,國王即可無為而治。

從另一個角度觀之,「主體性自我」本就是「空的」,在「我王國」中,他是個虛位元首,沒有了國中的臣子、人民和國土領域,國王本身什麼都不是。於是,這就和「無我」或「放下我執」具異曲同工之妙了!

看到楊蓓用「角色行為」來闡述從認識自我到消融自我的修行歷程,我覺得比「『我』王國」的概念更為貼近生活,容易了解。

我們身在關係取向和他人取向的文化中,自出生起,「自我」就在關係裡生成,「我」所擁有的各個角色,自然都是由他人以及社會家庭的要求所形塑,以致角色行為與自我內在基本的需求、特質間,非常容易產生衝突,各類關係也經常遇到因個體差異而生的衝撞與糾結,還有意外和失落事件的干擾,人生之苦因此而生。書中提到,禪修就是培養「觀」的能力──「觀察自己、觀察關係、觀察情境」,讓我們重新找回「實有我」,從而能站在較高遠的距離回看各個角色的展現,領略什麼是「假」,或說領略到一切都是「必然」亦是「偶然」,而能不再受「角色我/假我」的控制。有了這樣「空」的知覺,而保有某種程度的清明理性狀態,即進入「消融自我」的階段,自然就容易解決衝突,煩惱亦可削減。

這和完形治療重視的「覺察」相似,覺察也是需要往內觀看,看清楚自身主觀經驗造成的僵固認知系統、固著行為模式、慣性逃避策略以及未竟事宜對感官知覺的蒙蔽等。懂得、明白後,才能與自己的需求和情緒感受真實接觸;更必須覺知與理解環境的限制和他人的狀態,之後才能為自己做出「你好我也好」的智慧選擇。

然而,這幾年我個人經歷不少無法掌控的大小事,無常感如影隨形,雖然完形治療的訓練讓我內在界限清明,能平靜專注在當下所要做的事情上,但當空閒下來,煩擾之事又會浮上心頭,無法時時保有寧靜的心,此時只能做些喜歡的休閒活動來轉移心情。

從這本書中,我得到新的領悟:我雖能常與自己相處,也勇於面對內在與外境的覺察,但缺乏禪修「夠長」的時間(三天、七天)來完整、安靜地與自己約會。少了這樣的磨練,心湖不易真正平靜而透徹,「轉」的改變做到了,但「化」的消融不足。因此,我需要開始用更多的時間練習禪修,期盼慢慢地體驗全然安穩與寧靜地只與自己在一起的狀態。

看完書,深深被觸動,如遇見知己般開心;更像尋著了提點我、啟發我的前輩般,心底歡喜。相信每位展書閱讀者,只要願意細細品味,並認真持續地去實踐禪修的方法,一定能領會到「靜靜地,改變和轉化」的境界。

|推薦序2|

一把跨文化、跨學門的整合金鑰

呂旭亞/榮格分析師

用心理學來理解自己,用心理工作的方法來助人離苦,是過去半個世紀才興起的現代解脫之道。如何將我們心儀的心理學理論貼近屬於我們的生活現場與工作對象,讓自己的所學所做可以為人心帶來真實的改變,是我輩心理人心心念念的大事。

而楊蓓的這本書恰恰回應了她對此一大事的所思所想。

她從自己的挫敗感開始詢問:「人的改變歷程中究竟是發生了什麼?」「專業助人工作究竟是想要改變什麼?」 這兩個問題,是心理專業助人者的良心自問,只是楊蓓找到了一把金鑰匙,一個跨越文化與學門的整合與實踐。

撰寫心理學術論文時,很多人會以文化比較作為題目,將儒、釋、道的文化脈絡與西方心理學的某一個理論作比較,再以某一個古典文本或當下的社會現象作為對象,書寫其中的同異。這不僅是到國外唸書的我輩尋常的論文操作方式,也是學術界的常規,只是這樣做的困境常常來自於,這是一種無法類比的宇宙觀或知識概念的拼貼,雖然後現代觀點對於這種拼貼並不排斥,甚至認為是一種重要的當下實況。可是如此一來,概念各自美麗,對話卻無法真正發生,這使得創造新觀點的意圖沒能開花結果,心理理論與生命實踐之間的落差,還是在我們的助人專業裡持續著。

楊蓓跟我談起此書,輕描淡寫地說這是將她這幾年的上課內容整理出版,而我卻看到其中的精彩。她把自身的兩個修心、修行系統揉捏在一起,讓佛教與心理學在她的世界開始對話,因而開展了一個很厲害的思想建構。她把心理學的人格理論與佛教修行結合,打開我們對心理與修行各自系統的可理解性。薩提爾與鮑溫的家族治療理論、榮格與現實治療的各個理論,都成了認識苦、解脫苦的法門,以心靈的苦境為師,正是對修行的現代性說明,如楊蓓所說:「知苦、面對苦,是開始檢視自己如何活成這個樣子的開端,這個起點是一個由外界視角轉為觀照自己內在世界的里程碑,也是開始認識自我的契機。」認識自我的心理學理論在此成為精神修練的基礎。

楊蓓將佛學與心理學融入修行經驗,以七個階段來建立她的「自我發展」理論,從個人生活角色到超越圓融之道,她說得真真切切:

我們從角色當中來修行、修練,隨著自己對角色的認識,越來越透澈,輔以禪修的觀照工夫,我們便開展了一個和自己對話、融合的過程,並從中建構起自我的主體性,然後慢慢地,再跟角色之間開始融合,同時自我的疆界也會越來越擴大。最後,雖然人還是活在角色當中,可是因為自我的疆界具有穿透性,也淡看角色之苦,而帶著心甘情願的態度,懷抱著生命的意義性,邁向老死。

每一句話都有著她自己修行的體悟。

我認為最珍貴的,是楊蓓用華嚴宗的因陀羅網來發展心靈結構的理論,它既與榮格原型理論相呼應,又是我們文化的象徵隱喻。每個人心靈都有如因陀羅網,每個心靈面向也都如一顆珍珠,映照著其他的珍珠,相互呼應。每個個體的心靈也與集體心靈交互輝映,既是心靈圖像,也是生命經驗,我們沒有一個人是孤立的。

一個人全力的投入自己心靈整全的工作是否是太過自私?榮格對這樣的詢問曾回應說:「一個人面對無意識,不是只為自己,而是為了人類整體。」他深信一個人的個體化之路是會引起千萬迴響的,在自己的修行裡走得夠深,它的影響在人類的這張珠網裡,就會映照得越廣,這與因陀羅網的概念全然契合。

楊蓓不只是個深刻的實修者,也是一個新的心理理論創建者。身為她多年好友,見她端出這本既深刻又有創見的小書,心中不禁呼喊:「楊蓓,好樣兒!」

|自序|

一場關於人如何靜靜改變的探究旅程

好奇的個性使然,自己一直對人的改變機制懷抱著探索的興趣,一九九五年經歷了法鼓山菁英禪修營後,一有機會,就會與周遭的好友討論自己的禪修歷程,同時,也向聖嚴師父請益,在心理與禪修兩個完全不同領域中,交互比對、印證、對話,日積月累、點點滴滴,逐漸匯集關於「人如何改變」的探究旅程知識。

這個旅程,如同摸著石頭過河,時而滑順,時而崎嶇;前路時而清晰,時而模糊,永遠不知道這一刻的覺受,在下一刻是不是還在。當我在不斷溯溪探源的過程中試著把這些體驗串連起來後,一張「因陀羅網」在我面前展開了:許多看似不起眼的小石頭,卻又或顯或隱的相互影響、映照著。原來那些都不是石頭,是寶珠呀!

但,為什麼寶珠在世人眼裡無法閃爍?

我想起了美國人本心理學家舒斯壯(Everett L. Shostrom)。他認為,我們每個人或多或少都是一個「操縱者」(manipulator):缺乏對自己的了解,壓抑情緒,隱藏真實想法,以「本能」去面對生活和與社會互動,因而逐漸失去對自我的真誠連結,進而陷入焦慮、空虛與疏離。如果一個人能對生活經驗有深刻的覺察,且能選擇適當的方式來表達自己,並為此選擇負起責任,則能將操控行為轉化為實現自我的行為,成為一個自己滿意的「人」。

禪修所鍛練出來的自我覺察能力,就是轉化的啟動開關,是我這顆石頭轉變為寶珠的開端,也是一個人從假我開始建立主體性,乃至確立實有我,最終邁向無我的起點。

經驗過禪境後,縱然有一些領會,我仍然活在這個世界上,我應該要怎麼和這個世界共處呢?我和世界的關係又是什麼樣的關係?這是一段好似兩個互有好感的男女在相互試探的階段,及到關係穩定了,我又回頭探問:「這過程中,我發生了什麼?

為什麼我會有這樣的變化?」我將其歸納為「角色與我七階段」,以簡要說明一個人在與社會互動過程中,隨著主體性發展,個人內在質地會發生的變化;這個變化並不是一成不變的,也不是一路向前的,它比較像是在跳探戈,有時前進,有時候退,有時還會轉圈。雖然沒有固定的狀態,但在變動、流動之間,實有我卻逐漸、逐漸地堅定了,於是我終能體會到佛家所說的「空」與「無常」。因為變動而無常,因為流動而緣起,因此「空」成為實相的本質。

要如何才能「空」裡有「我」?我認為「孤獨」是最重要的載體。因為孤獨時,充分地與自己在一起的品質,能夠讓我們很安定、很飽滿,再去面對這個世界的「苦」,那也是一個「中」的生活方式—雖有境,但既不把它當成與我對立,也不把它當成與我統一,對立與統一是相容的。

曾經因緣際會地答應了心靈工坊前總編輯桂花,要把這些年禪修的所思所感寫出來,但我還是一年拖過一年,直到嘉俊接任總編輯,又再度提起出書一事,甚至不辭舟車勞頓,偕同同事士尊到我所任教的法鼓文理學院面邀,我這才開始認真思考該如何呈現自己這三十年來關於修行與轉化的心得。

本書的內容主要整理自法鼓文理學院生命教育碩士學程所開設的「修行與自我轉化」、「生命課題與整合」、「修行與生命轉化專題」三門課程內容。課堂上,學生們報告將閱讀、修行與生活相互參照的結果,並提出相關疑問,使得原本難以描繪的歷程有了鮮活的例子,然後在佳燕、演真等人的協助下,逐漸形成了這本書;心靈工坊編輯團隊於文字上的雕琢與相關建議,則讓本書能以較完整的樣貌呈現,在此一併致謝。

修行對個人所促發的轉化,可能根本沒有普遍性的公式或通則,它是非常個人且客製化的歷程,因為每個人的生命經驗都獨一無二,有各自獨特的路徑。所以只能啟動它,掌握動力後,它才能和我們的生命、生活中的方方面面產生關係,相互連動、揉合、運作。這個歷程表面安安靜靜,內在卻如天人交戰般地轟轟烈烈,有時如龍困淺灘般左支右絀,有時又如晴空萬里般乾坤朗朗箇中滋味,難以言說,旁人只能在某個時刻突然驚覺:咦,你怎麼已經不是以前的你了?

這本書呈現的是一段關於我自己生命轉折的探究,是我們以目前現有的材料所能成形的樣貌,未臻完整,但也願能對所有有興趣探索生命轉化歷程的朋友們,提供一點參考上的助力。

祝福!

楊蓓 二○二五年五月

在不同道路上的知心相遇

曹中瑋/資深諮商心理師

我好喜歡這本書的書名「靜靜地,我改變了:從覺察到轉化,一位心理工作者的禪修筆記」,當我一遍遍唸著它,書中許多智慧話語浮上腦海,眼眶就溼潤了。靜,心靜,人靜,萬物寂靜,帶動的卻是一種「變」與「化」,這歷程要花費多大的功夫才做得到!

我和楊蓓老師在年輕時就相識了,雖然後來各自忙於工作、家庭和進修,很少有機會相聚,卻也總有機緣在不同場合碰見彼此,我能體會到,我們一直以各種方式相互理解與支持。

曾有兩、三次被楊蓓的學生認錯為她,心中總是歡喜得很,能夠與一位不但心理專業能力強,在佛學修為上也深厚的人相像,實在榮幸。然看到書中所述,發現我們雖外表有些相似,但個性本質很不一樣,因此我們自然用了不一樣的生存策略在這社會價值中存活下來。其中最是鮮明的一點是,她說「我就是那種屁股好像長了錐子似的,總是坐不住」,看到這兒我不禁大笑,想起身邊人常說我,屁股似有黏膠,一坐到椅子上就沾住不動了。但是,這不同更讓我佩服坐不住的她能持續數十年的修行之路。

讀這本書心中除了很有共鳴,也一直是情緒滿滿,超激動的。

一是很羨慕楊蓓年輕時就有緣受教於聖嚴法師。每每看到書中寫到聖嚴法師充滿智慧的提點、教導和解惑,我似也能間接受教般,時而如醍醐灌頂、時而像是棒喝,也時而如受到慈父的包容與關心。

二是佩服楊蓓在佛教修為上的用心堅持與生活實踐,如今更能用淺顯易懂的文字和許多真實的事例,將修行的重要性和實踐的過程清楚闡述,讓有緣者都能受惠。

三是我終於覺得對「無我」、「空」的概念更「通透」了些。「要認識自我、肯定自我、成長自我,才能走到消融自我。」是呀!沒有「我」,如何消融「我」?我讀師專時,功課壓力不大,花很多時間看各式雜書,想了很多奇怪的問題,其中一個就是佛學中的「無我」。我所學的西方教育、心理相關理論都強調建立「自我」,那追尋沒有「我」是一種怎樣的狀態?我曾在參訪各家佛寺時向法師請益,可惜當時年紀輕,慧根不夠,沒能真的解惑。後來,學習諮商更是對此問題感到困惑、矛盾不已。

然自鑽研創始人有禪修經驗的完形治療,並修正與調整其理論內涵,使運作上能符合台灣現有的文化後,心中的疑惑似乎有些明朗。

我將完形治療中的兩極工作(人們內在矛盾衝突的特質,如勤勞和懶惰,總在心中打架,困住我們,完形治療會讓此相對的兩極特質對話,以取得平衡)加上了「主體性自我」這個位置,改由主體性自我來主導協調兩極衝突。因此,發展出「『我』王國」的概念,而主體性自我即為此王國之國王。也就是說,「我」這個人,就好似一個王國,內有我的各種特質、能力和情緒等子民,若國王能了解並接納、肯定與愛自己王國內的所有子民和官員,讓他們都各就其位、各掌其職,發揮各自的潛力和專長,逐漸長治久安後,國王即可無為而治。

從另一個角度觀之,「主體性自我」本就是「空的」,在「我王國」中,他是個虛位元首,沒有了國中的臣子、人民和國土領域,國王本身什麼都不是。於是,這就和「無我」或「放下我執」具異曲同工之妙了!

看到楊蓓用「角色行為」來闡述從認識自我到消融自我的修行歷程,我覺得比「『我』王國」的概念更為貼近生活,容易了解。

我們身在關係取向和他人取向的文化中,自出生起,「自我」就在關係裡生成,「我」所擁有的各個角色,自然都是由他人以及社會家庭的要求所形塑,以致角色行為與自我內在基本的需求、特質間,非常容易產生衝突,各類關係也經常遇到因個體差異而生的衝撞與糾結,還有意外和失落事件的干擾,人生之苦因此而生。書中提到,禪修就是培養「觀」的能力──「觀察自己、觀察關係、觀察情境」,讓我們重新找回「實有我」,從而能站在較高遠的距離回看各個角色的展現,領略什麼是「假」,或說領略到一切都是「必然」亦是「偶然」,而能不再受「角色我/假我」的控制。有了這樣「空」的知覺,而保有某種程度的清明理性狀態,即進入「消融自我」的階段,自然就容易解決衝突,煩惱亦可削減。

這和完形治療重視的「覺察」相似,覺察也是需要往內觀看,看清楚自身主觀經驗造成的僵固認知系統、固著行為模式、慣性逃避策略以及未竟事宜對感官知覺的蒙蔽等。懂得、明白後,才能與自己的需求和情緒感受真實接觸;更必須覺知與理解環境的限制和他人的狀態,之後才能為自己做出「你好我也好」的智慧選擇。

然而,這幾年我個人經歷不少無法掌控的大小事,無常感如影隨形,雖然完形治療的訓練讓我內在界限清明,能平靜專注在當下所要做的事情上,但當空閒下來,煩擾之事又會浮上心頭,無法時時保有寧靜的心,此時只能做些喜歡的休閒活動來轉移心情。

從這本書中,我得到新的領悟:我雖能常與自己相處,也勇於面對內在與外境的覺察,但缺乏禪修「夠長」的時間(三天、七天)來完整、安靜地與自己約會。少了這樣的磨練,心湖不易真正平靜而透徹,「轉」的改變做到了,但「化」的消融不足。因此,我需要開始用更多的時間練習禪修,期盼慢慢地體驗全然安穩與寧靜地只與自己在一起的狀態。

看完書,深深被觸動,如遇見知己般開心;更像尋著了提點我、啟發我的前輩般,心底歡喜。相信每位展書閱讀者,只要願意細細品味,並認真持續地去實踐禪修的方法,一定能領會到「靜靜地,改變和轉化」的境界。

|推薦序2|

一把跨文化、跨學門的整合金鑰

呂旭亞/榮格分析師

用心理學來理解自己,用心理工作的方法來助人離苦,是過去半個世紀才興起的現代解脫之道。如何將我們心儀的心理學理論貼近屬於我們的生活現場與工作對象,讓自己的所學所做可以為人心帶來真實的改變,是我輩心理人心心念念的大事。

而楊蓓的這本書恰恰回應了她對此一大事的所思所想。

她從自己的挫敗感開始詢問:「人的改變歷程中究竟是發生了什麼?」「專業助人工作究竟是想要改變什麼?」 這兩個問題,是心理專業助人者的良心自問,只是楊蓓找到了一把金鑰匙,一個跨越文化與學門的整合與實踐。

撰寫心理學術論文時,很多人會以文化比較作為題目,將儒、釋、道的文化脈絡與西方心理學的某一個理論作比較,再以某一個古典文本或當下的社會現象作為對象,書寫其中的同異。這不僅是到國外唸書的我輩尋常的論文操作方式,也是學術界的常規,只是這樣做的困境常常來自於,這是一種無法類比的宇宙觀或知識概念的拼貼,雖然後現代觀點對於這種拼貼並不排斥,甚至認為是一種重要的當下實況。可是如此一來,概念各自美麗,對話卻無法真正發生,這使得創造新觀點的意圖沒能開花結果,心理理論與生命實踐之間的落差,還是在我們的助人專業裡持續著。

楊蓓跟我談起此書,輕描淡寫地說這是將她這幾年的上課內容整理出版,而我卻看到其中的精彩。她把自身的兩個修心、修行系統揉捏在一起,讓佛教與心理學在她的世界開始對話,因而開展了一個很厲害的思想建構。她把心理學的人格理論與佛教修行結合,打開我們對心理與修行各自系統的可理解性。薩提爾與鮑溫的家族治療理論、榮格與現實治療的各個理論,都成了認識苦、解脫苦的法門,以心靈的苦境為師,正是對修行的現代性說明,如楊蓓所說:「知苦、面對苦,是開始檢視自己如何活成這個樣子的開端,這個起點是一個由外界視角轉為觀照自己內在世界的里程碑,也是開始認識自我的契機。」認識自我的心理學理論在此成為精神修練的基礎。

楊蓓將佛學與心理學融入修行經驗,以七個階段來建立她的「自我發展」理論,從個人生活角色到超越圓融之道,她說得真真切切:

我們從角色當中來修行、修練,隨著自己對角色的認識,越來越透澈,輔以禪修的觀照工夫,我們便開展了一個和自己對話、融合的過程,並從中建構起自我的主體性,然後慢慢地,再跟角色之間開始融合,同時自我的疆界也會越來越擴大。最後,雖然人還是活在角色當中,可是因為自我的疆界具有穿透性,也淡看角色之苦,而帶著心甘情願的態度,懷抱著生命的意義性,邁向老死。

每一句話都有著她自己修行的體悟。

我認為最珍貴的,是楊蓓用華嚴宗的因陀羅網來發展心靈結構的理論,它既與榮格原型理論相呼應,又是我們文化的象徵隱喻。每個人心靈都有如因陀羅網,每個心靈面向也都如一顆珍珠,映照著其他的珍珠,相互呼應。每個個體的心靈也與集體心靈交互輝映,既是心靈圖像,也是生命經驗,我們沒有一個人是孤立的。

一個人全力的投入自己心靈整全的工作是否是太過自私?榮格對這樣的詢問曾回應說:「一個人面對無意識,不是只為自己,而是為了人類整體。」他深信一個人的個體化之路是會引起千萬迴響的,在自己的修行裡走得夠深,它的影響在人類的這張珠網裡,就會映照得越廣,這與因陀羅網的概念全然契合。

楊蓓不只是個深刻的實修者,也是一個新的心理理論創建者。身為她多年好友,見她端出這本既深刻又有創見的小書,心中不禁呼喊:「楊蓓,好樣兒!」

|自序|

一場關於人如何靜靜改變的探究旅程

好奇的個性使然,自己一直對人的改變機制懷抱著探索的興趣,一九九五年經歷了法鼓山菁英禪修營後,一有機會,就會與周遭的好友討論自己的禪修歷程,同時,也向聖嚴師父請益,在心理與禪修兩個完全不同領域中,交互比對、印證、對話,日積月累、點點滴滴,逐漸匯集關於「人如何改變」的探究旅程知識。

這個旅程,如同摸著石頭過河,時而滑順,時而崎嶇;前路時而清晰,時而模糊,永遠不知道這一刻的覺受,在下一刻是不是還在。當我在不斷溯溪探源的過程中試著把這些體驗串連起來後,一張「因陀羅網」在我面前展開了:許多看似不起眼的小石頭,卻又或顯或隱的相互影響、映照著。原來那些都不是石頭,是寶珠呀!

但,為什麼寶珠在世人眼裡無法閃爍?

我想起了美國人本心理學家舒斯壯(Everett L. Shostrom)。他認為,我們每個人或多或少都是一個「操縱者」(manipulator):缺乏對自己的了解,壓抑情緒,隱藏真實想法,以「本能」去面對生活和與社會互動,因而逐漸失去對自我的真誠連結,進而陷入焦慮、空虛與疏離。如果一個人能對生活經驗有深刻的覺察,且能選擇適當的方式來表達自己,並為此選擇負起責任,則能將操控行為轉化為實現自我的行為,成為一個自己滿意的「人」。

禪修所鍛練出來的自我覺察能力,就是轉化的啟動開關,是我這顆石頭轉變為寶珠的開端,也是一個人從假我開始建立主體性,乃至確立實有我,最終邁向無我的起點。

經驗過禪境後,縱然有一些領會,我仍然活在這個世界上,我應該要怎麼和這個世界共處呢?我和世界的關係又是什麼樣的關係?這是一段好似兩個互有好感的男女在相互試探的階段,及到關係穩定了,我又回頭探問:「這過程中,我發生了什麼?

為什麼我會有這樣的變化?」我將其歸納為「角色與我七階段」,以簡要說明一個人在與社會互動過程中,隨著主體性發展,個人內在質地會發生的變化;這個變化並不是一成不變的,也不是一路向前的,它比較像是在跳探戈,有時前進,有時候退,有時還會轉圈。雖然沒有固定的狀態,但在變動、流動之間,實有我卻逐漸、逐漸地堅定了,於是我終能體會到佛家所說的「空」與「無常」。因為變動而無常,因為流動而緣起,因此「空」成為實相的本質。

要如何才能「空」裡有「我」?我認為「孤獨」是最重要的載體。因為孤獨時,充分地與自己在一起的品質,能夠讓我們很安定、很飽滿,再去面對這個世界的「苦」,那也是一個「中」的生活方式—雖有境,但既不把它當成與我對立,也不把它當成與我統一,對立與統一是相容的。

曾經因緣際會地答應了心靈工坊前總編輯桂花,要把這些年禪修的所思所感寫出來,但我還是一年拖過一年,直到嘉俊接任總編輯,又再度提起出書一事,甚至不辭舟車勞頓,偕同同事士尊到我所任教的法鼓文理學院面邀,我這才開始認真思考該如何呈現自己這三十年來關於修行與轉化的心得。

本書的內容主要整理自法鼓文理學院生命教育碩士學程所開設的「修行與自我轉化」、「生命課題與整合」、「修行與生命轉化專題」三門課程內容。課堂上,學生們報告將閱讀、修行與生活相互參照的結果,並提出相關疑問,使得原本難以描繪的歷程有了鮮活的例子,然後在佳燕、演真等人的協助下,逐漸形成了這本書;心靈工坊編輯團隊於文字上的雕琢與相關建議,則讓本書能以較完整的樣貌呈現,在此一併致謝。

修行對個人所促發的轉化,可能根本沒有普遍性的公式或通則,它是非常個人且客製化的歷程,因為每個人的生命經驗都獨一無二,有各自獨特的路徑。所以只能啟動它,掌握動力後,它才能和我們的生命、生活中的方方面面產生關係,相互連動、揉合、運作。這個歷程表面安安靜靜,內在卻如天人交戰般地轟轟烈烈,有時如龍困淺灘般左支右絀,有時又如晴空萬里般乾坤朗朗箇中滋味,難以言說,旁人只能在某個時刻突然驚覺:咦,你怎麼已經不是以前的你了?

這本書呈現的是一段關於我自己生命轉折的探究,是我們以目前現有的材料所能成形的樣貌,未臻完整,但也願能對所有有興趣探索生命轉化歷程的朋友們,提供一點參考上的助力。

祝福!

楊蓓 二○二五年五月

試閱

親密關係的發展階段

除了親子關係之外,親密關係是所有角色關係中最不容易互相看見,卻又是訊息量最大的關係。本節就親密關係的理論,來釐清關係如何可以成為修行的道路之一。

讓我們再回到因陀羅網。寶珠之間的相互輝映除了讓我們從別人的言行舉止看到自己,不可或忘的是,我們所看見的他人也往往不是這個人真正的樣子,而是我們心像的投射。因此,當我們運用「鏡中自我」的鏡映功能認識自我時,我們也需要參照自己與對方關係所處位置的「重重影現」。這重重影現展示出角色之間的掌控與角力,背後無所不在地牽動角色之間的心理需求、關係位置和行為模式。

‧浪漫期:只看見心中的你

曾經有位非常資深的心理治療師跟我分享,她愛上了教她開車的教練。我問她:「教練有什麼吸引妳的地方?」她說:「老師,妳不知道,他在教我的時候,那個專注的樣子,真的好帥啊!」我一聽就笑了,反問她:「到底是他真的帥,還是妳心裡頭覺得他帥?」

其實就是這麼簡單的一個問題。當我們看到一個喜歡或討厭的人,是這個人真的讓我們喜歡或討厭,還是我們心裡頭本來就喜歡或討厭這樣的人?

在人跟人親密關係的浪漫期,眼見皆美,那是因為個人的心像投射到了對方的身上了。然後,想盡辦法符合對方的期待,努力對號入座,就想著如何有個穩定的位置,可以被看見、被喜歡,讓這分關係「算數」。

什麼樣的人會吸引我們,什麼樣的人不會吸引我們,是隨著我們從小到大被置入性行銷—童話故事、理想伴侶或父母的模樣……,而漸漸形成的。對於心目中的那個心像、那個理想的形態,其實是我們生命當中非常重大的夢想跟希望。每個人都希望找到一個伴侶,希望找到一個愛你,你也愛他的人,從此以後過著王子公主般的幸福生活。

所以,事實上,我們看上的是自己心中理想的人,並不是這個人真的是這個樣子的。而我們喜歡的人是不是就是我們喜歡的樣子,不一定。這就是許多男女結婚以後會抱怨「他/她以前都不是這個樣子!」的原因。這時候的自我就是在前述階段一的狀態,即便偶爾出現縫隙,但是仍然十分執著於自己的理想狀態。

過去在教書時,偶爾會給學生一個課題:情人節到了,可是,情人分身乏術,所以另外派了一個複製人來跟你約會。你同意嗎?

就像我那位老朋友後來繼續跟我分享的:「教練那樣專注的時候,很棒,可是只要下課了,我就知道我的幻想要破滅了。」我們愛上的是我們的心像,即使心裡清楚,也逃不掉,因為這心像是各種因緣條件共同建構起來的,但是不容易分析出所以然,所以常說這是「緣分」。

‧權力爭奪期:面對真實

在浪漫期的時候,我們花盡心思想辦法去瞭解對方、配合對方,對方也同樣賣力配合我們,然後,我們都會認為自己看清楚了,覺得這個人就是合適的伴侶,雖然雙方都有一些委屈,可是大致講起來還不錯。等到兩個人真正開始一起過日子的時候,雖然目標一致,可是,意見不同的時候,到底誰聽誰的?誰對誰錯、誰是誰非、誰多一點或少一點?這就是進入權力爭奪期了。尤其是有了婚姻制度的制約,許多不同的角色上身,關係益形複雜。

在權力爭奪期,隨著心像漸漸破滅,我們開始漸漸接觸對方真實的樣子。這個時候,如果可以理解到對方是個獨立的個體,是個跟我不一樣的人,且願意重新開始練習認識對方、好奇對方的種種反應,想辦法瞭解對方、接納對方,就有可能走入下一個階段。相反地,如果我們只是想要證明自己,期待對方變成我們想要的樣子,兩個人的關係就會開始破裂。冷漠、疏離,以為只要降低期待甚至不要期待就不會受傷,於是漸行漸遠,徒留角色的空殼子。

很多男女剛結婚後,吵吵鬧鬧,但隨著第一個孩子出世,兩個人的爭吵消失了。這是因為家庭裡多了一個共同的敵人,兩個人必得先互助合作,把眼前這個小孩搞定。這時候,兩人看似脫離權力爭奪期,實際上並沒有完成對伴侶的重新認識。於是,等到空巢期來臨,兩個人又開始大眼瞪小眼,因為原來在權力爭奪期裡面的課題,雖然經過了幾十年的歲月,但本質上若沒有變化,戰爭就會再次啟動,使得空巢期成為婚姻中離婚的第二個高峰。

這個階段正是上述角色與我的第二、三階段。如果這個過程能逐漸在角色中反思自我,拾起各種差異中的實相,以對方為鏡,進而調整對自己和對方的認知,這時,各自的對自己的認識已經漸趨穩定,並且也能肯定自己的存在價值,到了這樣的狀態,就有很大的機會步入第四階段。

‧整合期:眼中有我,所以看見你

整合期的特色就是,終於體認到每個人都是獨立的個體,具有各自的獨特性,兩個人的關係漸漸趨於平穩,不再有那麼多的我對你錯,可能更多一些的是接納、包容、理解。

很多人到了整合期的階段才會開始從生命的角度去尋找、思考「我是誰?」「我是一個什麼樣的人?」「我是怎麼長成現在這個樣子?」,而且人通常是開始看見自己是怎麼樣長成現在的樣子時,才能開始真正的看見別人是一個什麼樣的人;意識到自己是一個獨立自主的個體,對方跟我是不一樣的,然後開始想辦法去理解、包容、接納對方。也就是說,當一個人開始認識自己的時候,才會真正看見對方,否則,我們看見的他者都只是心像的投射,都不是真正的你或他,而是自己心目中想要看見的,所以一直都在想盡辦法去改變別人。

整合期的關係中,有認識自我之後的自我成長,進而讓自我的主體性漸漸鮮明,伴侶互相鏡映,這是很理想的階段五中的我。我記得我以前那些年輕的學生要交男女朋友或考慮要不要結婚的時候,他們會來問我如何去確定對方就是Mr. Right / Mrs. Right(對的人)。我總在他們絮絮叨叨之後,回答他們:你就找一個educatable(可被教育)的人吧,這樣,你才有機會去改變他/她。多年後,有一個學生跑來跟我說她離婚了。她說:「因為我終於發現他不是educatable,而且,其實從頭到尾我都覺得我才是那個educatable 的人。我終於認清了,所以我不想要再繼續下去了。」

能由不知己、不知彼的關係角力中逐漸走向我眼中有你,你眼中有我的整合期,是很難能可貴的。這其中,有個人的成長,有對他人的接納,可在關係中完成自我的主體性,所以互相成為修行的資糧。只是,這種關係的發展過程是得歷經千山萬水的起伏的,大多數人無法通過,只好在修行上做個「自了漢」,或是走進了「活死人」

‧承諾期:感謝一路有你

承諾的英文是commitment,除了是保證會實現諾言外,也有忠誠、投入、奉獻的意思在其中。要給出承諾,其實牽涉到每一個人的自我肯定。這個自我肯定包含了自己過去為這段關係所付出的努力、自己的自我認同,同時,也肯定對方在兩人關係裡面的付出,認同雙方共同經歷的風雨、挫折、困難以及美好。在這個過程中,感恩之情會自然升起,感恩對方願意跟你一起走過這樣的一條路。

‧共創期:追尋生命意義

在共創期裡,親密關係是被充分接納、承認、肯定的,同時,理解到伴侶就是陪伴我們走過整個生命歷程的人,不論對方在或不在。

兩個人一起走過了承諾期,因為生命有限,所以允許、支持自己/對方去追尋各自的意義,因此,共創期有一個很重要的元素,就是關係不妨礙個人發展成長的自由,又可以一起在互相扶持中,提昇自我、創新自我。

有一對夫妻一起參加研究所的入學甄試。我先面試了先生。

先生一坐下來就說:「是我太太叫我來讀書的。」語氣中有點賭氣的味道。後來他又說了自己如何準備入學甄試的資料,過程中又發生了些什麼事情,越講越開心。

所以我就問他:「你現在對你太太叫你來讀書這件事情,覺得怎麼樣?」他的回答是:「很好啊,我也覺得我應該要讀書啊……」

後來,輪到太太面試時,她說:「對,一開始的確是我叫先生來念書的,可是,他自己也很願意。因為我們到了這個年紀,如果可以一起進研究所,既可以把自己的學歷補滿,又可以共同學習、討論。這是我們共同的願望。」

也就是說,夫妻之間或者是兩人關係之中雙方雖然會交互影響,可是他們的交互影響不會妨礙、局限了個人,而是共同去創造生命的意義,一起去圓滿生命中的缺憾。此時,兩個人都在關係中擴展了。

親密關係作為轉化之道

最後,共創期又回到了浪漫期。因為在共創期裡,兩個人共同擁有創造的自由,那又是一種新的浪漫—心裡頭出現的心像可能是兩個人一起去完成夢想,或者是夫唱婦隨、婦唱夫隨等,創造出新的浪漫。

這是個循環,也是為什麼親密關係能成為轉化之道。在關係之中,對方就是我們修行的對象,是我們的鏡子,也就是說在兩人的互動裡,我們看見自己的點點滴滴,從這些點滴裡,開啟了一條往內看自己的道路,而這旅程就是修行的開始,也是轉化的歷程。

從浪漫期到共創期,裡面就是從有條件的愛,慢慢走到無條件的愛。我們從中鍛練慈悲,開發出智慧。特別是在權力爭奪期的時候,個體要能夠自我慈悲—升起想要回頭看看自己到底發生了什麼事情,其實是非常困難的。(未完)

除了親子關係之外,親密關係是所有角色關係中最不容易互相看見,卻又是訊息量最大的關係。本節就親密關係的理論,來釐清關係如何可以成為修行的道路之一。

讓我們再回到因陀羅網。寶珠之間的相互輝映除了讓我們從別人的言行舉止看到自己,不可或忘的是,我們所看見的他人也往往不是這個人真正的樣子,而是我們心像的投射。因此,當我們運用「鏡中自我」的鏡映功能認識自我時,我們也需要參照自己與對方關係所處位置的「重重影現」。這重重影現展示出角色之間的掌控與角力,背後無所不在地牽動角色之間的心理需求、關係位置和行為模式。

‧浪漫期:只看見心中的你

曾經有位非常資深的心理治療師跟我分享,她愛上了教她開車的教練。我問她:「教練有什麼吸引妳的地方?」她說:「老師,妳不知道,他在教我的時候,那個專注的樣子,真的好帥啊!」我一聽就笑了,反問她:「到底是他真的帥,還是妳心裡頭覺得他帥?」

其實就是這麼簡單的一個問題。當我們看到一個喜歡或討厭的人,是這個人真的讓我們喜歡或討厭,還是我們心裡頭本來就喜歡或討厭這樣的人?

在人跟人親密關係的浪漫期,眼見皆美,那是因為個人的心像投射到了對方的身上了。然後,想盡辦法符合對方的期待,努力對號入座,就想著如何有個穩定的位置,可以被看見、被喜歡,讓這分關係「算數」。

什麼樣的人會吸引我們,什麼樣的人不會吸引我們,是隨著我們從小到大被置入性行銷—童話故事、理想伴侶或父母的模樣……,而漸漸形成的。對於心目中的那個心像、那個理想的形態,其實是我們生命當中非常重大的夢想跟希望。每個人都希望找到一個伴侶,希望找到一個愛你,你也愛他的人,從此以後過著王子公主般的幸福生活。

所以,事實上,我們看上的是自己心中理想的人,並不是這個人真的是這個樣子的。而我們喜歡的人是不是就是我們喜歡的樣子,不一定。這就是許多男女結婚以後會抱怨「他/她以前都不是這個樣子!」的原因。這時候的自我就是在前述階段一的狀態,即便偶爾出現縫隙,但是仍然十分執著於自己的理想狀態。

過去在教書時,偶爾會給學生一個課題:情人節到了,可是,情人分身乏術,所以另外派了一個複製人來跟你約會。你同意嗎?

就像我那位老朋友後來繼續跟我分享的:「教練那樣專注的時候,很棒,可是只要下課了,我就知道我的幻想要破滅了。」我們愛上的是我們的心像,即使心裡清楚,也逃不掉,因為這心像是各種因緣條件共同建構起來的,但是不容易分析出所以然,所以常說這是「緣分」。

‧權力爭奪期:面對真實

在浪漫期的時候,我們花盡心思想辦法去瞭解對方、配合對方,對方也同樣賣力配合我們,然後,我們都會認為自己看清楚了,覺得這個人就是合適的伴侶,雖然雙方都有一些委屈,可是大致講起來還不錯。等到兩個人真正開始一起過日子的時候,雖然目標一致,可是,意見不同的時候,到底誰聽誰的?誰對誰錯、誰是誰非、誰多一點或少一點?這就是進入權力爭奪期了。尤其是有了婚姻制度的制約,許多不同的角色上身,關係益形複雜。

在權力爭奪期,隨著心像漸漸破滅,我們開始漸漸接觸對方真實的樣子。這個時候,如果可以理解到對方是個獨立的個體,是個跟我不一樣的人,且願意重新開始練習認識對方、好奇對方的種種反應,想辦法瞭解對方、接納對方,就有可能走入下一個階段。相反地,如果我們只是想要證明自己,期待對方變成我們想要的樣子,兩個人的關係就會開始破裂。冷漠、疏離,以為只要降低期待甚至不要期待就不會受傷,於是漸行漸遠,徒留角色的空殼子。

很多男女剛結婚後,吵吵鬧鬧,但隨著第一個孩子出世,兩個人的爭吵消失了。這是因為家庭裡多了一個共同的敵人,兩個人必得先互助合作,把眼前這個小孩搞定。這時候,兩人看似脫離權力爭奪期,實際上並沒有完成對伴侶的重新認識。於是,等到空巢期來臨,兩個人又開始大眼瞪小眼,因為原來在權力爭奪期裡面的課題,雖然經過了幾十年的歲月,但本質上若沒有變化,戰爭就會再次啟動,使得空巢期成為婚姻中離婚的第二個高峰。

這個階段正是上述角色與我的第二、三階段。如果這個過程能逐漸在角色中反思自我,拾起各種差異中的實相,以對方為鏡,進而調整對自己和對方的認知,這時,各自的對自己的認識已經漸趨穩定,並且也能肯定自己的存在價值,到了這樣的狀態,就有很大的機會步入第四階段。

‧整合期:眼中有我,所以看見你

整合期的特色就是,終於體認到每個人都是獨立的個體,具有各自的獨特性,兩個人的關係漸漸趨於平穩,不再有那麼多的我對你錯,可能更多一些的是接納、包容、理解。

很多人到了整合期的階段才會開始從生命的角度去尋找、思考「我是誰?」「我是一個什麼樣的人?」「我是怎麼長成現在這個樣子?」,而且人通常是開始看見自己是怎麼樣長成現在的樣子時,才能開始真正的看見別人是一個什麼樣的人;意識到自己是一個獨立自主的個體,對方跟我是不一樣的,然後開始想辦法去理解、包容、接納對方。也就是說,當一個人開始認識自己的時候,才會真正看見對方,否則,我們看見的他者都只是心像的投射,都不是真正的你或他,而是自己心目中想要看見的,所以一直都在想盡辦法去改變別人。

整合期的關係中,有認識自我之後的自我成長,進而讓自我的主體性漸漸鮮明,伴侶互相鏡映,這是很理想的階段五中的我。我記得我以前那些年輕的學生要交男女朋友或考慮要不要結婚的時候,他們會來問我如何去確定對方就是Mr. Right / Mrs. Right(對的人)。我總在他們絮絮叨叨之後,回答他們:你就找一個educatable(可被教育)的人吧,這樣,你才有機會去改變他/她。多年後,有一個學生跑來跟我說她離婚了。她說:「因為我終於發現他不是educatable,而且,其實從頭到尾我都覺得我才是那個educatable 的人。我終於認清了,所以我不想要再繼續下去了。」

能由不知己、不知彼的關係角力中逐漸走向我眼中有你,你眼中有我的整合期,是很難能可貴的。這其中,有個人的成長,有對他人的接納,可在關係中完成自我的主體性,所以互相成為修行的資糧。只是,這種關係的發展過程是得歷經千山萬水的起伏的,大多數人無法通過,只好在修行上做個「自了漢」,或是走進了「活死人」

‧承諾期:感謝一路有你

承諾的英文是commitment,除了是保證會實現諾言外,也有忠誠、投入、奉獻的意思在其中。要給出承諾,其實牽涉到每一個人的自我肯定。這個自我肯定包含了自己過去為這段關係所付出的努力、自己的自我認同,同時,也肯定對方在兩人關係裡面的付出,認同雙方共同經歷的風雨、挫折、困難以及美好。在這個過程中,感恩之情會自然升起,感恩對方願意跟你一起走過這樣的一條路。

‧共創期:追尋生命意義

在共創期裡,親密關係是被充分接納、承認、肯定的,同時,理解到伴侶就是陪伴我們走過整個生命歷程的人,不論對方在或不在。

兩個人一起走過了承諾期,因為生命有限,所以允許、支持自己/對方去追尋各自的意義,因此,共創期有一個很重要的元素,就是關係不妨礙個人發展成長的自由,又可以一起在互相扶持中,提昇自我、創新自我。

有一對夫妻一起參加研究所的入學甄試。我先面試了先生。

先生一坐下來就說:「是我太太叫我來讀書的。」語氣中有點賭氣的味道。後來他又說了自己如何準備入學甄試的資料,過程中又發生了些什麼事情,越講越開心。

所以我就問他:「你現在對你太太叫你來讀書這件事情,覺得怎麼樣?」他的回答是:「很好啊,我也覺得我應該要讀書啊……」

後來,輪到太太面試時,她說:「對,一開始的確是我叫先生來念書的,可是,他自己也很願意。因為我們到了這個年紀,如果可以一起進研究所,既可以把自己的學歷補滿,又可以共同學習、討論。這是我們共同的願望。」

也就是說,夫妻之間或者是兩人關係之中雙方雖然會交互影響,可是他們的交互影響不會妨礙、局限了個人,而是共同去創造生命的意義,一起去圓滿生命中的缺憾。此時,兩個人都在關係中擴展了。

親密關係作為轉化之道

最後,共創期又回到了浪漫期。因為在共創期裡,兩個人共同擁有創造的自由,那又是一種新的浪漫—心裡頭出現的心像可能是兩個人一起去完成夢想,或者是夫唱婦隨、婦唱夫隨等,創造出新的浪漫。

這是個循環,也是為什麼親密關係能成為轉化之道。在關係之中,對方就是我們修行的對象,是我們的鏡子,也就是說在兩人的互動裡,我們看見自己的點點滴滴,從這些點滴裡,開啟了一條往內看自己的道路,而這旅程就是修行的開始,也是轉化的歷程。

從浪漫期到共創期,裡面就是從有條件的愛,慢慢走到無條件的愛。我們從中鍛練慈悲,開發出智慧。特別是在權力爭奪期的時候,個體要能夠自我慈悲—升起想要回頭看看自己到底發生了什麼事情,其實是非常困難的。(未完)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價