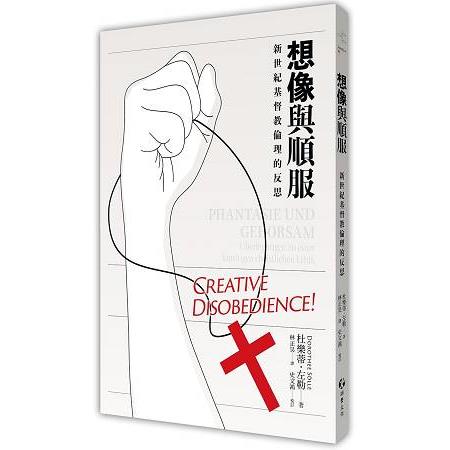

想像與順服:新世紀基督教倫理的反思

活動訊息

內容簡介

「惟願公平如大水滾滾,使公義如江河滔滔。」

「行公義,好憐憫,存謙卑的心,與你的神同行。」

與《安妮日記》作者安妮.法蘭克同年出生的杜樂蒂.左勒,於戰後德國修習神學,她在做神學的旅程中不停反思:「奧斯威辛之後,基督教神學如何能夠無動於衷?」《想像與順服》這部神學小品,可說是她神學生涯的重要起點,爾後她用三十年的歲月,不輟地思考、寫作、宣講及參與社會運動,來貫徹自己的終生提問。

左勒身上沈重背負著國族、宗教及性別等三重順服傳統,促使她寫下這部真摯反思基督信仰的作品。就此意義來說,《想像與順服》並非身在恬靜學院中的智性寫作,而是一位德國基督徒女性在現實的掙扎搏鬥中,從切身的哀痛、憤怒及恥辱出發,所寫下的深刻信仰告白,故也成為鼓舞同道切莫放棄信仰作為解放力量的珍貴禮物。

在這本以「向基督學習」起手、以「基督的幸福」作結的小書中,左勒邀請讀者省思,基督徒繼受的「順服」倫理是否真為珠寶,並將此思索鑲嵌在真實的社會處境中。她抽絲剝繭般地考察「順服」的根源、歷史及作用,直指盲目順從所帶來的致命傷害。她引領讀者透視加諸在耶穌身上的各種美德(如犧牲、奉獻、無私等),並以耶穌念茲在茲的解放、想像與幸福,來翻轉箝制思想、戕害人心的有毒「順服」。

最初問世於1968年歐洲學運風起雲湧之際的《想像與順服》,在半個世紀後終於來到中文世界。當年左勒的思辨與洞見,如今仍尖銳而犀利地挑戰著台港兩地的基督徒。她在1995年英文版序言末的詰問,仍鏗鏘有力地迴盪至今:「在這個時代,身為基督徒意味著什麼?我們所選擇的,是順服的傳統抑或抵抗的傳統?在基督信仰中是否還有超越『全然順服』的事物?超越順服就是抵抗!」

【Interface書系】

走出安舒區,逾越固有界限,

結連處境與信仰,體現基督信仰的公共性;

開拓基督信仰與公民社會的對話空間;

建立包容差異和弱勢的團結精神。

名人推薦

【想像信仰.抗命推薦】

「『順服是致命的。』左勒大膽地宣告。國家、體制要求人民順服,甚至當一個國家已經失去良知,成為殘害生命的巨大體系……這時能夠翻轉整個局勢的,不是停止思考、一味順服,而是以不順服和活潑的想像力來反抗。」——王貞文(台灣基督長老教會牧師、台南神學院老師)

「很多基督徒以為順服是一種美德。本書的作者卻認為盲目的順服,不單帶來民族的災難、放棄個人的自由,更曲解了耶穌基督不畏強權的精神。作者反傳統的思維,給今天參與學生及社會運動的人士和大眾,提供了想像的空間與自由。」——郭佩蘭(美國麻省聖公會神學院教授)

「左勒這本小書的中文版面世,大概會讓很多人吐血。漢文化自古以來,以至華人基督教有史以來,都強調順服何等重要,似是人世間最重要的美德,更是基督信徒的標記。對於不順從(或曰抗命),哪管你是抗誰的命,反正就是擾亂秩序,是破壞穩定,是叫掌握權力的難看難做。最近幾年香港的基督教圈子,在一些問題上糾纏不休,骨子裡,不就是『順服掌權者』的問題?左勒卻把順服一事徹底顛覆了,猶如把桌面翻轉。讀此小書,令我們不得不再次深思,怎樣才稱得上跟從基督?」——任志強(《時代論壇》社長)

「『順服』兩字,對華人教會而言並不陌生。本書從基督信仰的角度,批判了國族身分、宗教傳統及父權制度,如何以順服之名宰制個體。在華人文化與教會處境下細讀本書,有助我們再思全然順服的意義。耶穌基督因想像幸福而成就的無私與犧牲,才是自由主體的承擔。此時此地,我們需要的,正是這種敢於不順服與抵抗的勇氣。」——邢福增(香港中文大學崇基學院神學院院長)

「『順服』兩字除令人聯想起犧牲外,更會聯想到壓制自我。今天人們對國家、社會、宗教或家庭所指的順服,基本上都是如此。但耶穌對上主的順服和為人的犧牲,卻不是如此。他所作的,充滿自主、解放性和創造性。他從沒有屈服於權威,受限於規條;他突破傳統,超越界限,使人得享生命與自由。本書有助我們重新明白聖經所說『順服』的真義。」——袁天佑(循道衞理聯合教會牧師)

「這本小書嫻熟地揉合詮釋學、新約神學、文學的精髓,縷述社群和人際間的政治社會關係,敲撞出如發聾振聵的巨響。若然『大樂必易,大禮必簡』,那麼『大作必清』則值得我輩過於博徵廣引、迂迴論證、冗贅論述,卻又言之無物、矯揉造作、故作艱深的神(學)經(科)寫作生態所借鏡。讀者將見此深具學術洞見的作品,亦可捧茶悠然品讀。本書作者處理兩個蠶食海內外華人教會、以至社會心靈和精神的毒瘤——扭曲的順服觀和缺乏想像力。這兩個毒瘤,抵消了一切經濟物質甚至政治的成果,使華人社群成為愈大愈可怕的怪獸。希望這小書能掀起閱讀、思考,叫讀者面對這代華人社群的面相。」——孫寶玲(以馬內利浸信會顧問牧師)

「左勒的《想像與順服》一書雖小,所承載的信息卻是無比的大:它觸碰傳統保守教會最深層次的死穴——命令與順從的絲結。透過對『順從』這概念的神學探討,左勒指出,『順從』如何導致基督教會淪為僵化、盲目、獨裁的人為活動;因此,毫無疑問,任何有心志改革教會的人,都能夠從此書中獲得具啓發性的神學覺醒。唯一你要考慮的問題是——不客氣地說——你是否具有打開此書的道德勇氣。」——陳韋安(建道神學院神學系助理教授)

「今天香港進入抗命時代,我們需要重新打破箇中社會/政治/宗教/國族/性別等等『被順服的』框限,提出人民自主反抗的基督教倫理。左勒這位在地解放神學家和女性主義學者,著力挑戰基督教傾斜地高舉耶穌的順服、犧牲和自我否定;反之,她強調要學效耶穌給我們的抗命榜樣,提出解放的自主和改變世界的自由想像。在今天人民政治權力遭受剝奪的香港,我誠意推薦這本抵抗權威的必讀入門書籍。」——黃慧賢(香港中文大學崇基學院神學院講師)

「耶穌基督在世的一生,原來就是反抗權威的典範;但二千年來的教會,大多已成為政權的『維穩』夥伴。一般信徒追求三餐溫飽、安穩平凡的生活,這原是無可厚非的;但教會領袖掌握豐富的知識和資源,卻對社會上的不公義不聞不問,這又豈是基督徒應有的順服?《想像與順服》最重要的啟發,正如教宗方濟各走前了很多步的,是如何重構順服的想像,也是新世紀基督教會不能逃避的責任。」—— 鄒崇銘(香港在地寫作人和踐行者)

「這是一本深具思想力度的好書。作者杜樂蒂在書中檢視:『順服』不是盲目的服從,也不是因懼怕失序而渴望去監控的、被窄化了的、且遭其他權威所利用的順服;更不是以『信仰就是順服』這一句既形式又過分簡化的命題,而扭曲了順服的真實意涵。杜樂蒂認為,人在基督裡的豐盛生命,是在自由中獲得自主性,並在所處的世界中,具創意地轉化世界。如此有力度的生命,不再是由侷限於規範、屈服於艱難處境、以及服務於體制秩序之維護的順服來衡量,而是『想像』。在基督裡得解放的想像,使我們面對在處境中以各樣面貌出現的不公義時,在尚未找到最佳的解決方案之前,仍能不停歇地致力於創造更好的出路。透過此書,杜樂蒂向公民運動風起雲湧的當今世代,展現了福音大能緊扣社會處境的活潑生命。」——彭盛有(台灣浸信會神學院助理教授)

「這是台灣教會迫切需要的一本書。台灣原本就是一個強調權威的社會,晚近更因政經情勢之故,有權有勢的聲音更加顯大,教會的情況也未見更好,有時反倒更為險惡,『順服就必蒙福』往往成了另一層次的剝削。順服與壓迫似乎有了完美結合而無法分離。順服真是寶嗎?耶穌在世時不曾是那最不順服的人嗎?他挑戰權勢,衝撞一切的秩序,猶太當權者恨他,羅馬人釘他十架。我們不該效法耶穌嗎?本書幫助我們認真嚴肅地重新思考:何謂順服?順服是否可欲?如何才能負責、自由、幸褔地在開向未來的想像中聆聲並回應(順服)上帝的恩言。這是一本不可多得的好書,撥亂反正,助教會的信仰實踐重新對焦。」——謝樂知(聖光神學院新約助理教授)

目錄

【出版緣起】連結太陽花和雨傘的政治神學╱堵建偉

【推薦序】激發鮮活的基督想像╱王貞文

【背景導讀(一)】反叛與順從的新階段╱史文鴻

【背景導讀(二)】一九六八:無關宏旨的一年?╱馬國明

【英文版序】從順服到想像,從想像到團結╱杜樂蒂.左勒

第1章 向基督學習

第2章 順服——基督徒的珠寶?

第3章 從神話到意識形態(補充說明:對方法論的批判)

第4章 在我與你之間的順服(私人模式)

第5章 實事求是與順服

第6章 解放的自主性(耶穌宣講中的順服)

第7章 由不自主……

第8章 ……到自我的富足(布萊希特,〈不莊重的老婦人〉)

第9章 替幸福辯護

第10章 耶穌的想像

第11章 一位說出「我」的人

第12章 基督的幸福

序/導讀

英文版序

從順服到想像,從想像到團結

本書嘗試逐步研究「順服」傳統的各種壓迫面,這些傳統是我從自己的國族、宗教、性別身分所繼承下來的。身為德國人、基督徒和女性,我成長於三種要求順服的傳統當中。這個事實使我心中充滿了哀痛、憤怒,以及恥辱。

當一個人發現自己服從了遊戲規則,卻並不清楚明白這些規則所導向的目的,實在令人痛苦。人們對那些強迫別人順服的人感到憤怒,也對自己順服得太久而感到恥辱。然而,就像馬克思(Karl Marx)所說的,恥辱是一種革命性的情感:它將改變那些敢於超越它的人。

談到我對於過度順服的恥辱,必須反省我國人的歷史。我必須認真地看待我的國族身分。這個世紀[編按:二十世紀]發生了一宗關鍵事件,不管在德國歷史中事前還是事後的一切,都給它玷污了。這事件扭曲了種種文字、語言、觀念和形象,並賦予了它們無法撤銷的不同意義,剝奪了它們原來的清白。試想一下「星」、「髮」、「煙」這些字眼,然後再想一下它們在1930年和1943年,還有在這個世紀末是怎麼運用的。它們聽起來不太一樣嗎?在我所謂的「事件」之後,人們使用的這些字眼,會帶有任何的氣味嗎?你可以想像一個用詞精心雕琢的德國作家選用「星」這個字的時候,只當它不過是天上的光體嗎?你可以想到我國家有哪個稍有記憶的人,用到這個字的時候,不會想起猶太人在被毒死前被迫戴上的這顆「黃星」(yellow star)?

再者,可以想像一個道德哲學家或神學家使用「順服」這個詞,彷彿什麼事都不曾發生嗎?在我看來,將道德當成與歷史分離,且抽離了一個人的國族身分的概念來談論,實在是危險的。我們必須承擔我們的歷史。身為「納粹大屠殺」(Holocaust)後的德國人,意味著我的神學概念和我用來表達的神學辭彙,若抽離了它們的歷史,將會了無生氣。它們要麼討論歷史,並嘗試慰解哀悼,要麼它們就是言不及義的宗教修辭,不帶有記憶,因而不具希望。已發生的事,我既不能忘記,也不想忘掉。我怎能繼續天真地在超歷史情境當中從事神學工作?

若順服的概念被具理想主義或愚昧的納粹青年所利用,犯下了我國人歷史中的滔天大罪,我們就必須反省這概念的問題在哪裡。本書便呈現了這些反省的結果。一九六八年,一位朋友把本書的初版送給了阿多諾(Theodor W. Adorno)。阿多諾讀過後回信給我朋友,說本書給他留下深刻的印象。我要提這件事,因為它凸顯出了開啟權威人格批判的法蘭克福學派(Frankfurt school)和像我這種人之間的諸多連結,我們這種人正是成長於「奧斯威辛之後」(after Auschwitz),並費盡不知多少生命歲月去追問「那怎麼可能發生?」的人。

你可能會好奇,這一切對美國讀者有何意義?我想起了在紐約協和神學院(Union Theological Seminary)的一場討論,其中有一位男同事提到這本書是「很典型的德國著作」。另一位女同事聽到這個評論後卻忍俊不住。很明顯地,她不認為順服只是德國人的事;她太了解美國哪些人在這個概念之下受害。她後來告訴我,當她讀到我所寫及布萊希特(Bertolt Brecht)的〈不莊重的老婦人〉時,她想起了她母親的一生。另一個聽到我們對話的學生,提到了凱利中尉(Lieutenant William Calley)用順服的概念來合理化「美萊村屠殺」(My Lai Massacre)。我們談到越戰和凱利的同僚,他們服從錯誤的理由而戰鬥、殺人與死去。人們向某人交出他們的理性與良心,這種盲目順服並不限於特定的國家;對於某一國家行為的集體恥辱也是如此。有些人為政府以他們之名行事而感羞愧,他們之間甚至形成了一種國際的團結,這種羞愧的團結堪稱為「革命性的」。

本書論述的第二個順服傳統是宗教傳統,涉及其極力強調的父權權威和孩童式順服。宗教的順服有三個結構性因素:

一、接受一個操控我們命運並排除我們自決能力的無上權力。

二、服從於這個權力的規則,而不需要愛或正義的道德合法性。

三、對人類懷有根深蒂固的悲觀主義,視之為無能又無意義的存有者,沒有能力獲得真理以及愛人。

弗羅姆(Erich Fromm)在《精神分析與宗教》(Psychoanalysis and Religion)一書中區分了宗教的人道主義模式和權威模式。猶太先知、歷史上的耶穌、早期佛教徒,以及大部分宗教的神祕主義者,都展示了一種沒有壓迫、不建立在單方和單向依賴的宗教。這種宗教運行的力量,源自於精神的內在生命。人類和上帝一樣擁有創造性的力量。順服則預設了二元性:一方發號施令,另一方則聽命行事;一方是有知識的,另一方則是無知的;有統治者,和其他被管治者。跳脫了依賴與順服精神的宗教團體會珍視不一樣的價值,如相互性和互相依賴。正是在一種不一樣的宗教歷史脈絡中,才會有人質疑「父權象徵」和「在宗教上對順服的強調」的社會心理學含意。權威宗教的主要美德是順服,放棄自我是它的核心。這和人道主義宗教處於尖銳的對比之中,在此自我實現將會是主要美德,而抗拒成長將會是重罪。

從社會史的角度來看,這種宗教的權威概念肯定了既定的社會,並對其主要趨勢有穩定的作用。在這個脈絡中,權威宗教會打擊任何邁向更大解放的意願,以及任何擺脫既成現實的批判嘗試——特別是當那些趨勢將它們的論證建立在宗教理由之上:上帝的慈愛和公義不比上帝的權能更重要。我們可以從宗教藝術的多愁善感和虔敬的歷史中觀察到,權威宗教導致幼稚地執著於慰藉。但這伴隨著需要秩序的強迫症、對混亂與混沌的恐懼、對監督與控制的渴望。

當宗教本身失去了它的影響力和約束力時,順服之宗教意識形態的危險並未消失。納粹意識形態和它的反宗教傾向證明了這一點:在韋伯(Max Weber)所說的世界除魅(disenchantment)之後,仍然存在著宰制、無可置疑的權威和順服。這彷彿是宗教留存下來最壞的形式。在今天這個後宗教、技術官僚的文化中則更顯真實,順服並不藉由魅力型領袖,而是透過市場的經濟力量、能源消耗,以及社會越發的軍事化(並非實際參戰,卻彷如打仗一樣)來顯現。長久以來,技術官僚無疑已成為我們的神職人員。縱使在新情境當中,人們寧願用「遊戲規則」來談論順服,權威宗教的結構元素仍留存著,宗教教育的殘留痕跡為順服預備了愈來愈沒有信仰的大眾;在這種順服中,一切基於信任與犧牲的個人特色都消失殆盡。當宗教逐漸滅絕,這種僵固性卻正正遺留下來;這就是權威的枷鎖,主要留存在由技術官僚宰制的生命中。耶魯大學多年前的米爾格倫實驗(Milgram experiment)顯示了,絕大多數參與研究的普通人在科學的指導下,都願意用電流折磨無辜的人類同伴——這正是在順服「文化」下發生的不人道事件。順服在法西斯主義的野蠻性格中運作,但也在技術官僚的野蠻性格中運作。

但為何人們崇拜這樣的上帝:祂最崇尚的特性是權能,而非公義;祂關注的是順從,而非相互關係;祂害怕平等?在許多一神教的地區,基要派(fundamentalism)正在增長。猶太教和伊斯蘭教,還有基督教,已經在盲目且空洞的順服之上發展出權威宗教的分支。人們使用宗教概念,像是「得救」或「認耶穌為我的救主和上主」,甚至沒有想到要將它們轉化進入我們的世界中,彷彿只要不斷念誦虔誠的公式就可以拯救任何人。假如「順服上帝」的概念從來沒有詳細說明,那麼它就只有維持現狀的價值。

在1990年代初,至少在現今重新統一的歐洲當中,我就意識到一股死板的個人主義(individualism)的新動力。建基於社會經濟公義和整全創造之上的和平發展,看來越發不是我們的生活方式。權威宗教及其區分「我們」和「他們」的二元觀點,助長了個人救贖的幻象。它遺漏了先知要求的公義,以及歷史耶穌所教訓和活出「與上帝合一」的道理。它否定了聖經傳統中人道與解放的傾向,並代之以無代價的追隨和空洞的順服來訓練它的跟隨者。

在我的國族與宗教的身分以外,使我寫下本書的,還有第三種壓迫傳統。出身於德國新教,並在這個扭曲的傳統中拚命尋找意義,讓我不太注意到這第三種壓迫力量。但現在我認為,與順服概念搏鬥的最深層根基,乃是我的性別身分,儘管寫作本書時我還不知道。那是我的美國朋友們花了好幾年的時間,才使我意識到自己所感覺到並寫下來的是什麼。我剛來到這個國家,並開始在協和神學院教書時,同事和學生一再地問我:妳的神學和妳身為一個女人有何關聯?我當時並不知道怎麼回應。我當然知道我厭惡男性神學圈中的某些事物——像他們的著作總是從一個引文跳到另一個引文,而沒有勇氣使用個人的話語;近乎病態地糾纏在註腳上,即所謂「科學格式」;有意識地——或更糟的是無意識地——渴求正統及其給予專業神學家的庇護;無視歷史反省,只愛巧舌如簧地討論「歷史性」(historicity);沒有

試閱

在我們生活的時代,基督教信仰所遭受的迫害大多來自一群小心翼翼維護它的人。他們害怕改變既定的思考方式與生活習慣,把改革視為破壞,並且樂於把基督藏在黃金聖龕裡——如此便不可侵犯(也不會觸動人)、不會改變(也不會改變人)、永遠有效(且盡可能遠離現實)。但是(形象化地說)上帝並非為了留在天上而成為人,上帝的道成肉身歷史裡存在著信仰的演變。道成肉身正好意味著信仰有其歷史,這個歷史並不封閉,而以開放的視野解放我們諸多的可能性。

這種開放視野不限於早期透過「教義」的思維或「禮儀」的生活方式所要解決的問題,它更適用於基督徒生活形態的實踐問題。與此同時,一種基督教倫理的可能視野也就敞開了。這種倫理將會是什麼模樣?這種倫理所標榜的,是怎樣的生命態度?什麼樣的個人與社會美德才是重要的?為了我們的當下與未來,我們可以從基督身上學習到什麼?

我在這裡用「基督」這個詞,因為光是注目於歷史上的耶穌無法滿足這種以實踐為旨趣的學習,它不光是歷史性的。情況正好是:誰學習了他的生命和話語,就不會滿足於堅持己見,並且忽視往後耶穌之歷史的持續發展。從兩千年前開始,這位拿撒勒人耶穌就已經復活了!他改變了那些相信其應許之人的思想。由他起頭、從他身上,人們對世界的盼望與日俱增,勇氣也越發增強。世間的面貌因他的名而改變。當我們談起耶穌,我們也在自己的生命中吸收了阿西西的聖方濟(Francis of Assisi)或馬丁.路德.金恩(Martin Luther King, Jr.)從耶穌身上所學到的一切;我們接收了人類與耶穌相遇中所累積的珍寶。這就是那位我們可以向之學習的基督,他不斷被詮釋與具體闡揚,他走在前頭又持續作工。這條直通到我們這個時代的基督之路,不是平白無故地出現在歷史上的。但為了將耶穌理解成一條基督之路,我們必須重新思索這位來自拿撒勒的男子,因為在歷史上同樣出現了如此容易操控的基督,人們誤解他、改造他、為了自身利益而把他創造出來。當照單全收地用前人的話語來傳講基督時,就已經操控了基督,因為透過前人的話語,就等於嘗試要維持前人的世界,因而將當前的世界擋在基督之外,不理會基督的意願。復活的永遠是這位當著我們的面、在當下的現實處境中向我們講述生命真理的基督。至於那位我們從他身上一無所獲的基督則永遠是死的,他不會改變我們,也不會使我們心腸柔軟。

固守傳統所帶來的後果,沒有比在教化人心的領域中更嚴重了。良知的感受力在獨裁者確立的規範和行為樣板之下,如同缺乏水分的植物一樣枯萎;即便是需求最少的仙人掌,也無法在這種對待之下歷經數百年而依然挺立。那個使僵化發生、並使天主教和新教在教化人心的實踐上表現出驚人一致性的關鍵,就是順服。多個世紀以來,這項美德已經形塑了保守基督徒的思想,他們認為這項美德具有最高價值,並在其中看見基督教信仰在社會與宗教上的生命典範,這種美德就是順服。當席勒(Schiller)在押這句經典詩句的韻腳時,便得以運用這一豐富、無間斷的傳統:「勇氣可由馬木留克(Mameluck)展現/順服則是基督徒的珠寶」,膽大無畏是普遍的英雄美德——而基督徒獨特的美德則在於自願服從命令、在於完成使命、在於順服。1950年代的一本神學詞典仍然將順服解釋為:「整個基督教福音的核心與關鍵思想」。在神學上,這意味著與上帝的親密連結,也具有社會與心理上的後果。當順服被放置到核心地位時意味著什麼?又是哪些社會現實呼應了這種神學呢?

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價