活動訊息

內容簡介

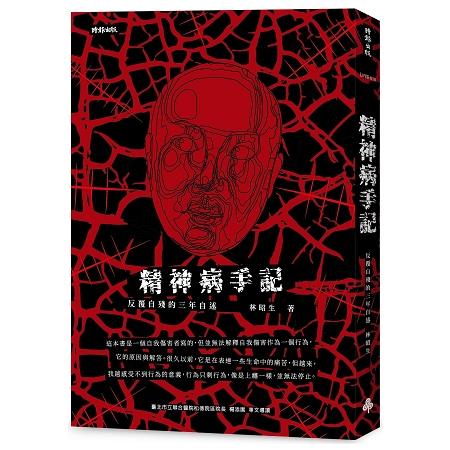

這本書是一個自我傷害者寫的,但並無法解釋自我傷害作為一個行為,它的原因與解答。很久以前,它是在表達一些生命中的痛苦,但後來,我越來越感受不到行為的意義,行為只剩行為,像是上癮一樣,無法停止。

那年五月,我抱著手上不斷滲血的傷口,蹣跚地走進醫學大樓。我期待能有醫師為我縫傷口,但得到的答案是本日沒有外科門診,於是我坐著等候家醫。那時候的我對於自己的狀況是不能說的,連傷口也無法給人看,因為傷口在我身上終究是個傷口,同時也是條心裡的傷,如我的痛無法給人閱覽。

但一切從那個時候開始轉動起來,從一個創傷開始。

一拿下繃帶醫生驚呼一聲就開始追問我是怎麼弄的,見我不回應,就搬出鄭捷和世道如此不能不注意。於是我有了三個選擇:自己弄的、別人弄的或是意外,理所當然的選擇了意外,然後理所當然的醫生不相信。這齣鬧劇何時能結束呢?我要說得如何動聽他才願意為我包紮呢?

佛洛伊德說:精神分析所為,是將精神官能性的悲劇,轉變成平凡生活的煩惱。他可能認為,精神內在衝突的悲劇性影響,如果經過長期治療,可以成為一般性的生活困擾,將是治療完成之日。我卻想到,如果這麼困難的治療,不只是來自於疾病或診斷的問題,不只是「病人」的精神內在悲劇,而是做為一個「人」的苦惱呢?(楊添圍〈同理之艱難,為人之艱難〉)

名人推薦

名人推薦

臺北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍 專文導讀

目錄

簡略時序

2014年5月28日

通報、進入醫療體系

2014年8月-11月

精神專科醫院看診

2014年11月

第一次住院

2015年3月

開始與心理師諮商

2015年6月

臨床心理系畢業

2015年7月-2016年12月

任職:醫院精神科

2017年1月

第二次住院

2017年5月

第三次住院

2017年9月

第四次住院

結束與心理師諮商

2017年9月18日

心理所諮商組開學

試閱

這是一本很難導讀的書,特別是這來自於病患的日記式陳述,得以讓他人一窺精神疾病患者生活在情緒與社會邊緣的各種痛楚,反覆自殘的三年,鉅細靡遺,而且時時不忍卒睹的自我陳述。

三年多,與精神醫療、心理治療的接觸,從來不是愉快順遂的過程,而是忐忑不安的旅程。

身為病人,自然獲得了好多病名與診斷,從憂鬱症、躁鬱症,到邊緣性人格。數度住院,也常常認識到精神醫療為了挽救生命,避免傷害,嚴峻而無情的一面。從身體約束、到隔離,遭受留置在保護室,剝奪病人的自主性,這些都是其他內外科醫療裡,鮮少的遭遇。做為病人,同時自己是研讀相關專業、從事相關工作,更加容易感受到現今精神醫療與心理衛生無心或有意的疏漏與不足。

作者除了是病人之外,也是心理衛生工作者,也是社會運動、同志運動的積極參與者。也了解「精神疾病汙名化」、「標籤化」的脈絡,也清楚社會批判學者傅科論述中,頻頻出現的「精神疾病醫療化」的批判觀點;當然,更清楚「精神疾病與社會控制」的權力關係。讓人好奇,是否是這樣的生命經驗,讓作者對於一些治療取向與手法,會比一般人更為自主、更有意識地、更具批判性地去面對?比如,作者毫不掩飾對於「認知行為治療」、「情緒管理」的負面評價,也每每對於治療中同理的失敗感到挫折無奈。

不禁想到,知名存在主義取向心理治療師,歐文亞隆(Irvin Yalom)的一本著作:《每天得以接近一點》(Every day gets a little closer),治療師與個案終究會逐漸走向彼此了解、接近的路程。又如坊間關於心理治療、描述治療關係的書籍,不是都描寫個案與治療者終究會走向關係穩定,終究呈現正向治療效果的情形嗎?

但是,人生終究不可能總是喜劇,或是完美快樂的句點。有些治療確實不是這樣,至少短期內,三、五年內,還不能看到明顯的治療效果。這是坊間介紹治療理論,或是以治療者出發的書籍裡不容易看到的描述。遑論強調速食、效能比的文化,更無法理解此治療情境。佛洛伊德說:精神分析所為,是將精神官能性的悲劇,轉變成平凡生活的煩惱。他可能認為,精神內在衝突的悲劇性影響,如果經過長期治療,可以成為一般性的生活困擾,將是治療完成之日。我卻想到,如果這麼困難的治療,不只是來自於疾病或診斷的問題,不只是「病人」的精神內在悲劇,而是做為一個「人」的苦惱呢?

是否因為疾病所擾,所以更加敏感地度過生活裡的每一時刻,更加艱辛地度過每一天?因此,必須更敏感地去經驗生活,經驗自己比他人更加不順遂的生命?更因此,對於習以為常的事物,約定俗成的觀念,則無法馴服從眾、不加思索地接受。

不得不承認,在整個日記中,最讓人不安焦慮的,是作者持續傷害自己與服藥過量的行為。這絕對是在整個精神治療與心理治療關係中,最容易形成張力與挑戰雙方關係的主題之一。治療者也是體系的一環,面對個案或病人自我傷害,必須讓信賴關係退讓,進行通報,然後就會出現後續的關懷訪視體系;當自我傷害明顯而嚴重時,也可能產生強制治療的議題,這明顯的就是所謂「國家暴力」或「醫療威權」。這樣的介入,對於被關懷者、被治療者,一定感受到「自主性」遭受侵襲,是否可能感受到治療的「善意」呢?

但是,過往以社會控制或醫療威權的觀點來看強制治療與強制通報,卻容易忽視另一個視角。強制性介入舒緩了個案或病人家屬、主要關係人的壓力,讓這些人們得以喘息。

而如在美國Tarasoff案件裡,法院所言:危及公眾安全之處,就是保密特權結束之所。同時,現代治療情境更有其他案例所累積而成,種種對於治療者的約束與法則:傷人或自我傷害行為,治療者必須根據自身專業,盡其義務,預防危險性再度發生。這些約束並非全然來自於國家的主動介入,更不是醫療機構的請求,反而諸多來源是個案關係人對於治療單位的訴訟結果,病人權益團體對於國家的要求。

最後,還是希望幫所有涉及助人工作的精神醫療與心理衛生工作者說幾句話,在此同時,又必須思索不要讓病人、被協助者感受到,充滿黑話與專業術語,為了治療的善意,出於專業考量的陳年老調。同理之艱難,也是助人、治療者之艱難。

身為被治療者、身為病人之艱難,或是生而為人的艱難。

那麼,要如何開始呢?

坦白說,很難有答案。

或許,或許,重新去認識一個個體。

以傾聽,傾聽個案或病人的內在經驗來重新開始吧。

楊添圍於象山,二○一八年一月二十日

自序 一切的開始:家醫科

那年五月,我抱著手上不斷滲血的傷口,蹣跚地走進醫學大樓。我期待能有醫師為我縫傷口,但得到的答案是本日沒有外科門診,於是我坐著等候家醫。那時候的我對於自己的狀況是不能說的,連傷口也無法給人看,因為傷口在我身上終究是個傷口,同時也是條心裡的傷,如我的痛無法給人閱覽。

但一切從那個時候開始轉動起來,從一個創傷開始。

一拿下繃帶醫生驚呼一聲就開始追問我是怎麼弄的,見我不回應,就搬出鄭捷和世道如此不能不注意。於是我有了三個選擇:自己弄的、別人弄的或是意外,理所當然的選擇了意外,然後理所當然的醫生不相信。這齣鬧劇何時能結束呢?我要說得如何動聽他才願意為我包紮呢?

接下他追問我致傷的器具,然後護士開始拿尺量我手上傷口的長度,我好像在做筆錄,非得俯首認罪不可。我想起性侵受害人約莫也是這樣,以為會被醫治的,卻又要再被剝削一次,好像不辨認清楚就不配使用醫療資源。雖然醫生大概無法了解,這件事也算是個創傷事件,或至少我不願意提起,只一直說些程序以及驚慌的說他要通報。為著施壓我說我是相關專長的學生,這種情況不適合通報比較適合轉診等等,但他忙著說服我說這樣他很難做人,如果我做了什麼追溯起來到他這裡有就醫紀錄,那他會怎麼辦之類的。所以我一來被剝奪了自主能力成為病人,說話沒人理;二來成為了一個棘手的問題。(精神病手記,2014年5月27日)

我被視為一個問題,如燙手山芋的被丟入了心理衛生體系,後來我所知道的是系上緊急成立了一個應變會議,來討論我的事情。但事實上我若要死,當晚就死去了,我想,我是被評估為低風險的個案,於是就在當晚放我回去。因為那個通報我開始進入一個被醫療網羅到,卻還沒開始運作的狀況,它在遠方隱隱的招手,縈繞我腦中每天都是一個關於疾病的辯證與自我懷疑的不安,以及自己是個問題的意識。過往,我可以用某種平衡的方式放血、然後繼續生活,行為過後我仍舊完整,但在被宣告過後我再也無法成為一個「正常人」而簡單的活下去。

但回顧這一切,其實我是自願的進入這灘渾水中,我知道將會很痛所以接觸了醫療,進入了家醫系統中。雖然也是膠著的生活讓我無路可走,但腳是我的,我自己上了車,從此也失去了怪罪的對象。

必須做些什麼:就醫

招引

同年八月,我走上了山上的醫院,印入眼簾的先是墓園的景象,然後來到山中隱藏的療養院。有種穿梭陰陽界的感覺,我的生命好像在那裡死了一遍,更正確來說,是死在昨天。

前一天晚上,我因為準備演講的焦慮在電梯中砍了自己手掌,深深的傷口肌肉外露,我仍騎著機車趕場讓血沿路灑下,手掌的疼痛使我沒有辦法剎車,於是只能把車停在路邊搭捷運去。

晃晃的捷運上,血從繃帶暈開,被通報之後,自傷來到意識層面,我的頻率與強度都增加了,且貪得無厭。演講的結果很爛,我在途中崩潰了,說不出話來只能中途暫停。那不像我,而我真的不行了……

那像是某種招引,它在那裡等你。當你無助時,它是第一個浮上心頭的選項,即便那後面有些什麼,並不清楚。

我其實沒有想好為什麼要去就醫,和這麼做的意義是什麼。整個晚上想的,大多是莽撞後的不安,和面對自己屈服於病者的這種、選擇了輕鬆的路的行為,有強烈的羞恥感吧。所以魂不守舍的騎著車,漸漸地駛往半山腰的○○,那個精神病的大總部。

在門診外我還是沒想到要和醫生說什麼,不安與荒謬感一直纏繞。

醫生有些年紀,問了許多病徵的問題,都是些表面的欄位選項的內容,我猜他覺得我是情緒困擾,因為他的問題都是憂鬱症診斷的項目。我想要去解釋裡頭複雜的什麼,或是澄清,然後意識到他所需要的以及能給的也就只有這些,照診斷、開藥,也許我的主訴看起來也就是如他開的診斷:神經性憂鬱症一樣,像個帶有膚淺煩惱的女高中生一般。但事實上我知道,藥物無法解決我的任何問題,因為這些離我的診斷、情緒問題都太遠了。如果不是生命確實有個環節發生了什麼,那就是我生錯了時空枉為人類了。那是這樣根深柢固,藥物終究只是一種妝容般的技法。(精神病手記,2014年8月19日)

那天我得到了一個精神科診斷,還尚未意識到自己多了一個身分與一段和醫療嵌合的生活。那天我自己步入了醫療的世界,然後被捲入其中。

懷疑、害怕與自我否定

原本我是個感冒也不去看醫生的人,連發燒也讓它睡個幾天自然好的那種。除了像肺炎一類會危及生命的疾病以外,基本很少就醫。但開始看診之後醫療逐漸包圍我的生活,每天數著藥物、每週看著我的醫師嘆氣,然後慎重的跟我說著保重、再見。隨著藥物漸漸的增加,與醫師建議住院的擔憂口氣,我逐漸有種自己無藥可醫的感覺。甚至有次那個溫和的老先生有些激動地跟我說,「你得的是邊緣性人格,如果不好好治療就會自我毀滅的!」

另外就是我第一次看診的醫師替我開藥之後就建議我去找另一個醫師看診(也就是前文說的老先生),他沒有解釋為什麼,甚至沒有替我預約,只是隨便的開了往後我一直沿用的、我厭惡的診斷。

我的醫師始終叫我每週回診,除了醫藥費的昂貴,不斷加藥也使我挫折。我感到藥物的無用,但副作用使我昏昏欲睡。我難以跟同學解釋我為何總是蹺課去空教室睡覺,也難以解釋這陣子做了什麼,因為所有我接觸的都是不能說的精神醫療。而我是個瘋子,既懦弱可恥也可怕 ,這些被糾結而無法消化的情緒,是當初始料未及的。

我們吃著我們自己也不知道是什麼的藥,然後還是在夜裡感到悲傷;被推向醫院冰冷的門,卻被叮嚀要遠離那個地方。

好像有一種全知的網將我們捕獲,怎麼樣也掙脫不開。

可是我還是在有風的季節抽菸,被這個象徵正常的社會凝視,然後用我悲傷的眼睛知覺四周空氣。與其說是需要被愛不如說是需要被肯定,因為我的自我價值太低落了,所以需要被賦予。可是別人給的東西畢竟不可靠,打擊總是比較多。(精神病手記,2015年1月14日)我始終認為自己跟院區內的人不一樣,我沒有瘋。但久了,連我自己都不是很確定。除了逐漸消失的自我感,有很大一部分是難以跟家人解釋副作用的狀況,更難以道出自己有病的事情(會不會讓他們有罪惡感?會不會被過度保護?)。而這點在朋友間也是一樣的,無法悉知對方會怎麼看待自己,也在藥物的影響下與人的感情有所間隔,時間(嗜睡、看診、諮商等)也把人際切割的更開,使的與原先的網絡分離,進入了醫院的網絡。

人在醫院中總是被丟來丟去的,常常是一個指示叫你去這裡,一個指示叫你填這張單子。每次的等待,都期待一個被處置的可能,而這危及了自我價值與定義。我是一個憂鬱的人嗎?我是不是病得很重?我瘋了嗎?每一次都被評估,而自我也在定義自己。

雖然醫院對於迷惘而可怕的失序過程中,有種定向的感覺,至少人可以抓住診斷而知道自己發生了什麼,但在醫院裡頭發生的事是另一個新的迷霧,把人捲進去而找不到方向。

二、說法

這本書是一個自我傷害者寫的,但並無法解釋自我傷害作為一個行為,它的原因與解答。很久以前,它是在表達一些生命中的痛苦,但後來,我越來越感受不到行為的意義,行為只剩行為,像是上癮一樣,無法停止。許多身邊的人都希望可以找到一切出錯的源頭,如此可以治癒我。但有時候我們就是敗在人生無數的模糊浮木中放棄找尋不存在的空白,也許它原本就不存在理由。

自始至終,我可以猖狂的說自己是個瘋子,但我並無法認同自己是生病的人。這與精神疾病的權利有關,一旦認了自己有疾病,好像必須承認自己是有問題的,承認自身不那麼可以獨立生活、適應社會。

我本身是念心理的,雖然我無法代言每個人,但我是有我的世界觀的,且認為這個處境是我們這樣的人所共享的。

現在已經普遍被接受精神疾病有生理心理社會的三重因素,但大多的資源都擺放在生理,也就是醫療藥物端,部分則是心理治療。

藥物與藥廠,心理壓力與心理治療,這些在新自由主義邏輯下的東西是一整套的。也就是說,他們是窮盡所有在適應環境的,換言之,也是在協助個人適應社會。舉一個我在認行為相關心理治療與藥物治療的經驗來說,認知行為治療並不把人當情感動物溫暖的對待,去探究家庭脈絡,而是注重理性。但這樣的關係與態度使人有種共同解決問題,而不是問題本身的外化感。藥物治療在四下無人,且聊天無效,孤立無援的時候,吃一顆就可以讓我放鬆入睡。人和人之間未必有這樣絕對而方便快速的愛情。

如同蔡友月說的,在文化交織時需要回應多種文化脈絡下的合作方式。她說的不是達悟族的傳統療癒就是解,而是如何更去分析了解現在社會的結構,然後去回應它。

在蔡友月的分析中,達悟族的傳統習俗、基督教文化、現代資本主義文化是交織在那裡的文化地景。而我們勢必必須對台灣的文化及社會脈絡進行理解,從而去回應。

失去結構的打非主流口號只會被編回結構裡面,如果我們對於人的人生認識還是一個困擾,如果我們的居住限制就是這樣,在這樣的社會節奏中,談什麼非主流治療都是非常雲端的,並不如從社會面去真正強調。

我們需要一個新的生活方式,需要一個新的文化以及認識,才有辦法去解精神科的問題。

否則這些致力解決問題的人其實真的有做到什麼,而我們其實並沒有。

然後,我也無法告訴別人該怎麼幫助我們這種人,因為每個人都差異太大。同理,我無法告訴任何人要不要吃藥、甚至是希望怎麼相處的問題。真正的苦都在每個人心上,要細細去問真正的那個人,讓他對你說明。

但前提是,在這些消磨之後,還有話可以說。

「擊開疾病的大門,才發現後面的我什麼都沒有。」(精神病手記,2016.5.11)

被疾病概念侵蝕的這幾年時間,我才突然意識到除了疾病之外對自己完全陌生,所有的事情在這段時間成了背景,所有的家庭故事都是繞著疾病,例如每一次的急診,所有的生活也纏繞在裡頭,如今要說些別的,我突然不知道那些「別的」在哪裡。認知為生病之後失去的不只是健康上的評價,還有許多與之交纏的時間,那些都是不會回來的。如果焦點繼續放在一個目標是被殺死的疾病身上,那在消除的瞬間,一部分的自己也會失蹤。要認回那些疾病中自己的樣貌、疾病前自己的樣貌變得很困難,生活的斷裂讓一切變得很破碎。後來才意識到自己已經不可能「回去」,就算消除了疾病的困擾,自己在這一遭走過後也再也不是原來那個自己,但今天我把疾病的糾結放下後,要往哪裡去?一時之間反而是失焦的,好像所有的欲望都集中在復原身上,但復原之後,關於生活的是什麼?

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價