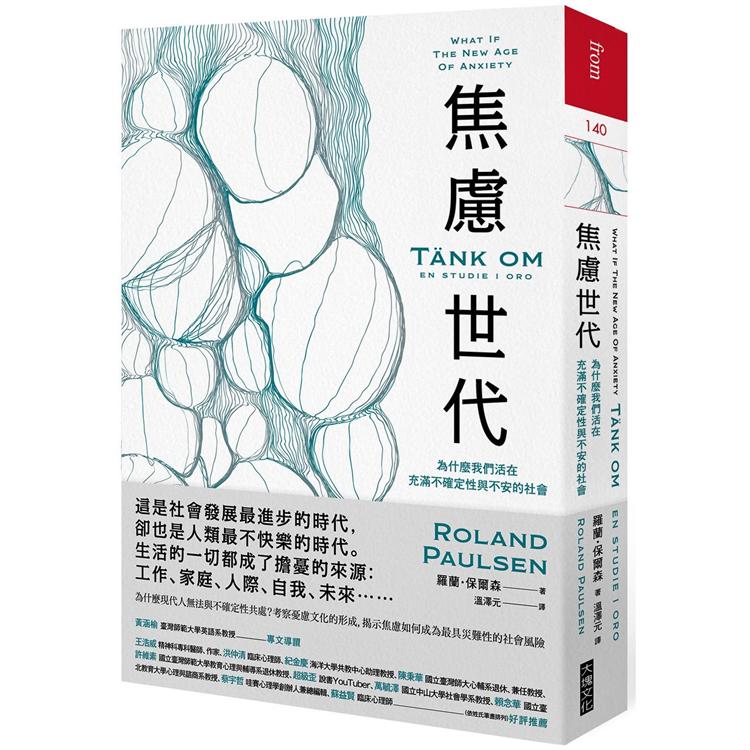

焦慮世代:為什麼我們活在充滿不確定性與不安的社會

為何憂慮與恐懼會主導我們的人生?金石堂好好聽

曲目

聽全部-

1 書店員導讀

作者/書店員導讀/名人導讀

焦慮已經是當代普遍的精神問題

為何憂慮與恐懼會主導我們的人生?

瑞典社會學家 羅蘭.保爾森 深入探討數百份研究,結合大量第一手訪談紀錄,

揭露我們的心靈是如何被未來、因果、風險及個人想法或感受逐漸侵蝕,

期望能藉本書讓整個社會正視普遍化的精神問題從何而來,建立起必要的良善關懷態度。

活動訊息

內容簡介

金石堂強力推薦書 !

這是社會發展最進步的時代,卻也是人類最不快樂的時代

生活中的一切都成了擔憂與恐懼的來源:工作、家庭、人際、自我、未來⋯⋯

二〇一七年,世界衛生組織指出,焦慮症和憂鬱症已成為影響身體健康的主因

二〇二〇年,全臺灣有二〇五萬人因情緒問題就醫,每四人就有一人不快樂

焦慮已經不是臨床患者的專利,而是當代普遍的精神問題

為何憂慮與恐懼會主導我們的人生?

二〇一七年,世界衛生組織指出,焦慮症和憂鬱症已成為影響身體健康的主因;二〇二〇年,全台灣有二〇五萬人因情緒問題就醫,每四人就有一人不快樂。但是,焦慮已經不是臨床患者的專利,而是當代普遍的精神問題。在日常情境中,讓我們焦慮的原因幾乎無所不包:工作、學業、經濟收入、人際關係、性取向、自我形象、生命有無意義⋯⋯

然而,過去兩百年來,人類的經濟與科技發展到達了前所未有的高度,就連低收入族群普遍都過得比中世紀的國王還好,為什麼我們還是不快樂?

瑞典社會學家羅蘭.保爾森在本書中從社會發展的歷史視野切入,指出焦慮、自我懷疑與批評其實是近代才有的現象,而諸多精神問題也是社會建構下的產物。現代社會打造出奉科學為圭臬、機械般重複的勞動模式,以及凡事皆需精準計算的環境,而經濟與科技的進步也讓生活充滿無數與未來相關的選擇,反而使我們越來越無法習慣生命的不確定性,甚至覺得風險無所不在。

保爾森深入探討數百份研究,亦結合大量私密而令人心碎的第一手訪談紀錄,闡述了人類的憂慮和恐懼從史前時代發展至今的演變,揭露我們的心靈是如何被未來、因果、風險及個人想法或感受逐漸侵蝕,並期望能藉本書讓整個社會正視普遍化的精神問題從何而來,建立起必要的良善關懷態度。

編輯推薦

揮之不去的憂鬱與焦慮,未來似乎一片黯淡 ── 為什麼我們過得越來越不快樂?

(文/責任編輯 黃亦安)

十數年來,我們對於憂鬱、焦慮、恐慌、疑病、強迫性行為等名詞已經不再陌生,不再只是新聞報導或小說電影中才會看到的神祕獵奇現象,而是逐漸意識到,這類身心狀態其實普遍存在於我們生活周遭、甚至是自己身上。

二〇一七年,世界衛生組織發表報告,指出焦慮症和憂鬱症已經成為影響健康的主要原因,而不是生理疾病;過去三年裡,這兩個名詞甚至成為曾經成為年度詞彙,顯示出「不快樂」這件事已經成為世界上大多數人的日常。回顧過去幾年,我們也都注意到,市面上有越來越多討論日常生活中的心理健康與情緒問題的書籍,而且主題越來越多樣。

這讓我們不禁想問,明明生活中的一切看似已經十分進步、娛樂生活也五花八門,為什麼我們還是會有這麼不快樂的感受?

瑞典社會學家羅蘭.保爾森在新書《焦慮世代:為何我們生活在充滿不確定性與不安的社會》中,便試圖回答這個每個人心中都至少曾經浮現過一次的問題。

正如作者在書中說的,這不是一本教你如何「解決」焦慮問題的自助工具書,而是爬梳社會發展與人類思想演變的歷史,探討焦慮為何成為現代人生活的核心,主導了我們的生命。我們會發現,焦慮與憂鬱並不是某種外來的異物,也不單純只是腦中化學物質失衡的結果,而是與我們過去數百年演變而來的生活方式息息相關。

作者指出,焦慮、自我懷疑與批評其實是近代才有的現象,而諸多精神問題也是社會建構下的產物。現代社會打造出奉科學為圭臬、機械般重複的勞動模式,以及凡事皆需精準計算的環境,而經濟與科技的進步也讓生活充滿無數與未來相關的選擇,反而使我們越來越無法習慣生命的不確定性,甚至覺得風險無所不在。

這種現代生活方式,讓日常中的一切都可以成為讓我們焦慮恐懼的來源:工作、學業、經濟收入、人際關係、性取向、自我形象、生命有無意義⋯⋯其實不需要探討極端案例,我們就可以察覺,即使沒有成為臨床上診斷的對象,我們已經每天都在焦慮和憂懼中奮鬥掙扎,而整個世界的發展,似乎也都朝著更加不快樂的方向奔馳而去。

《焦慮世代:為何我們生活在充滿不確定性與不安的社會》這本書正是在這片看似無涯的人生苦海中提醒我們,若我們能踏出第一步,意識到其實每個人心中都帶有同樣的孤獨與痛苦時,就能讓療癒從針對自我個體的層面,擴張到身邊、甚至離得更遠的人們身上,並嘗試建構一個讓每個人都能得到舒緩、不再只著重在憂慮的社會。

目錄

導讀/面對焦慮,學習與不確定性共存

前言

思緒之窗

震耳欲聾的思緒

與不確定性共處

第一部 當代的憂懼

我們好嗎?

變幻莫測的運氣

不快樂作為一種普遍現象

遺書

腦袋的主宰

什麼是焦慮與擔憂?

對於不存在事物的思緒

反事實之轉移

不要去想北極熊

腦中的反對聲音

思想桎梏

邏輯的局限

墜落的風險

思想作為一種疾病

思想的機器

第二部 回顧歷史:我們怎麼會走到這一步?

時間跨度

沒有時間的時代

生活的強度

拓展未來的視野

對抗為來的鬥爭

祛魅

祛魅的生活

像時鐘一樣

機械人

機器的附屬品

剩餘與貧富差距

手工的瓦解

勞動作為立足點

步伐落後的生活

世界作為一種風險

風險的合理性

風險的倫理

對風險的認知

風險政治

自我生成的風險

自我作為一種風險

內在

在一起孤獨

內在的評價

潛在的同性戀

要是我殺了人該怎麼辦

消滅經驗

自我懷疑

風險區域

風險區域(一):宗教信仰

風險區域(二):性

風險區域(三):侵害

風險區域(四):人際關係

不要過度重視一切的勇氣

第三部 當代應對措施:我們(能)做什麼?

控制擔憂

沉默的片刻

從分散注意力到上癮

來自治療工廠的全新見解

「只想去感覺」的渴望

依然存在的憂慮

與憂慮共處

疾病與情況

接納

不確定的智慧

與擔憂共處時,我們該做些什麼?

超越治療

致謝

注釋

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價