大風之島:我與樂生的二十年羈絆

活動訊息

分享今年你最有感的書,送50元電子禮券,再抽5000點金幣!

普發一萬放大術:滿千登記抽萬元好禮

2025聖誕禮物展—為朋友家人準備暖心驚喜!點我逛逛選禮物↓↓↓↓↓↓

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

「為了公共衛生」、「為了社會公益」──

樂生院民們先是被迫離家,又被迫離院

時間逐漸鬆動身軀的螺絲,疾病啃噬四肢

他們卻未曾動搖,那顆守護「家」的心

✦2025金馬獎最佳紀錄片入圍✦

✦2025台灣國際女性影展台灣競賽獎銀獎✦

✦2025台北電影節百萬首獎、最佳紀錄片、最佳剪輯✦

大風,是古代文獻記載「漢生病」的名稱之一。

1930年,日本政府將本土的癩病防治政策擴及殖民地台灣,建立樂生療養院,強制收容並終身隔離漢生病患者。政策延續至戰後,樂生院在與外界的長期隔絕下,逐漸成了一座孤獨的「大風之島」。

1994年,台北市政府捷運工程局將樂生療養院選為捷運新莊線機廠預定地,陸續拆除樂生院建築,並要求院民遷入未臻完備的新醫療大樓。許多院民被要求離開幾乎居住一輩子的家,這也開啟了後續漫長的反迫遷抗爭運動……。

導演許雅婷跨越將近二十年的時間,完成紀錄片《大風之島》,不僅呈現樂生療養院拆遷的抗議行動歷程,也留下了院民阿公阿媽們的身影,記錄他們如何驅動殘弱的身體、展現堅定的意志,面對巨大的政治角力,以及疾病、歷史和政治的殘餘。

本書收錄許雅婷二十年間在鏡頭外的種種思考,從最初的投入,暫離,到後續決定回歸紀錄,她將那些無法在影像中呈現的掙扎、反思、淚水,以及對樂生院裡阿公阿媽們深深的情感與思念,化為真摯坦然的回顧與追索,帶領讀者重回樂生療養院的始末,聆聽那些未能被仔細聽見的真實話語和生命回音。

【真摯推薦】

王增勇|政大社工所教授

房慧真|作家

拍謝少年|知名樂團

胡慕情|記者

徐世榮|國立政治大學地政學系兼任特聘教授

黃 玠|創作歌手

黃信堯|金馬導演

農村武裝青年|知名樂團

鴻 鴻|詩人、導演

顧玉玲|北藝大文跨所副教授

(※按姓名筆劃排序)

樂生院民們先是被迫離家,又被迫離院

時間逐漸鬆動身軀的螺絲,疾病啃噬四肢

他們卻未曾動搖,那顆守護「家」的心

✦2025金馬獎最佳紀錄片入圍✦

✦2025台灣國際女性影展台灣競賽獎銀獎✦

✦2025台北電影節百萬首獎、最佳紀錄片、最佳剪輯✦

大風,是古代文獻記載「漢生病」的名稱之一。

1930年,日本政府將本土的癩病防治政策擴及殖民地台灣,建立樂生療養院,強制收容並終身隔離漢生病患者。政策延續至戰後,樂生院在與外界的長期隔絕下,逐漸成了一座孤獨的「大風之島」。

1994年,台北市政府捷運工程局將樂生療養院選為捷運新莊線機廠預定地,陸續拆除樂生院建築,並要求院民遷入未臻完備的新醫療大樓。許多院民被要求離開幾乎居住一輩子的家,這也開啟了後續漫長的反迫遷抗爭運動……。

導演許雅婷跨越將近二十年的時間,完成紀錄片《大風之島》,不僅呈現樂生療養院拆遷的抗議行動歷程,也留下了院民阿公阿媽們的身影,記錄他們如何驅動殘弱的身體、展現堅定的意志,面對巨大的政治角力,以及疾病、歷史和政治的殘餘。

本書收錄許雅婷二十年間在鏡頭外的種種思考,從最初的投入,暫離,到後續決定回歸紀錄,她將那些無法在影像中呈現的掙扎、反思、淚水,以及對樂生院裡阿公阿媽們深深的情感與思念,化為真摯坦然的回顧與追索,帶領讀者重回樂生療養院的始末,聆聽那些未能被仔細聽見的真實話語和生命回音。

【真摯推薦】

王增勇|政大社工所教授

房慧真|作家

拍謝少年|知名樂團

胡慕情|記者

徐世榮|國立政治大學地政學系兼任特聘教授

黃 玠|創作歌手

黃信堯|金馬導演

農村武裝青年|知名樂團

鴻 鴻|詩人、導演

顧玉玲|北藝大文跨所副教授

(※按姓名筆劃排序)

目錄

前 言

第一章:路

第二章:通往無處的斷頭橋

第三章:蓬萊舍的民主課

第四章:迷霧裡的攝影機

第五章:我與樂青

第六章:告別,是為了留下來

終 章:因為有你,我才是我

後 記:還好當初沒有放棄

附 錄:導演與日本剪輯師的跨國對談

第一章:路

第二章:通往無處的斷頭橋

第三章:蓬萊舍的民主課

第四章:迷霧裡的攝影機

第五章:我與樂青

第六章:告別,是為了留下來

終 章:因為有你,我才是我

後 記:還好當初沒有放棄

附 錄:導演與日本剪輯師的跨國對談

試閱

前言

對我而言,「樂生」之所以是「大風之島」,背後藏著多重深刻的意涵。

「大風」,是古代文獻對漢生病的名稱之一。在中醫的「六氣致病論」中,「風」是自然氣候變化的表現,有利萬物生長,也是導致疾病的因素。這個古老的疾病,在近代以「痲瘋」、「癩病」之名為世人所知,且隨著字義加深了對疾病的污名與歧視。然而,「風」的意象卻在我心中留下了印記。在經歷漫長的樂生保留運動後,這個字更被賦予了新的意義。

「風」是指那些關於迫遷、政治角力與強權壓迫的無形力量,如強風吹過土地,摧毀了這片寧靜的家園。但這裡不只有強風,也有沁人的柔風──院民長年以此為家,互相扶持照顧,如微風吹拂;而後與年輕的組織工作者們,那跨越疾病、年齡的深刻情誼,也像嚴寒中的一縷暖風,溫柔地撫慰著彼此。

「島」,則源自於它的隔絕意涵。樂生院位於新莊與桃園交界的山坡上,是台灣唯一的公立漢生病療養醫院。一九三〇年,日本政府將本土的癩病防治政策延續至殖民地台灣,與日本長島愛生園同年成立,對患者執行強制收容及終身隔離。 樂生院雖然與台灣土地相連,但在當時嚴格的隔離政策下,就像世界上許多刻意選址在島嶼的漢生病療養所一樣,成為一個與外界隔絕的「孤島」。

院民文章伯曾說:「我的痛,只有我自己懂。」這句話背後有著更深的意涵,由於病症複雜,即使同樣因漢生病隔離於此,但每個人的身體痛楚與病症各不相同,可能沒有任何院民可以完全理解另一位院民所經歷的痛。那一刻,孤島的意象,再次強烈地展現在我眼前,是一種更具體、也更深刻的孤絕。

如果,要具象地描述我與樂生長年的羈絆──在樂生拍攝,透過院民口述的歷史記憶與傳承的抗爭精神,往心中種下了一顆種子,不論我去哪裡,出國讀書、成家立業,仍默默地長大成為一棵樹。二十年來,也有許多如同我這樣世代的年輕人,因為進入了樂生這片土地,長成了一棵與此相連的樹。

拍攝筆記裡,我曾寫下:「人抓不到風,但樹可以,用搖枝落葉證明風曾來過。」儘管這些政治風暴和歷史變遷是無形的,但樂生院民們卻用他們的生活、他們對家園的堅守、他們的奮力抗爭,證明了這些「在島上的風」曾真實存在過,並且留下了深刻的印記。

在成為一名紀錄片工作者之前,我是一名政大廣電系的學生,台灣解嚴那年我四歲,在求學過程中,舉手投票、參與民選、見證台灣的政黨輪替,我以為民主、人權是天賦的。然而,在二〇〇五年一篇篇BBS上關於樂生的文章,讓我重新認識我生長的土地。熟悉不過的台北都會邊陲有一間療養院,裡面有一群身染漢生病的人們,在與我相當的年紀,因為粗暴的公共政策而一輩子困在樂生院,他們的人權被剝奪,命運一再被交付在強權手中。當認識了他們的故事,我才真正了解我的國家。從爭議延燒的那一刻起,我的鏡頭對準了這片土地,記錄每一個掙扎、每一份堅持。我不是一個旁觀者,是這段歷史的見證者,也是其中的參與者。這一切始於一個看似距離我很遙遠的公共政策。

一九九四年,台北市政府捷運工程局將樂生療養院選為捷運新莊線機廠預定地。對技術官僚而言,這裡或許只是地圖上的座標和數字,但對彼時的三百多名院民來說,這是他們生活了一輩子的家。當時,衛生署與捷運局達成了「先建後拆、就近安置」的協議,並興建了新式醫療大樓──迴龍醫院。外界原以為,這會是一個平和的搬遷故事,然而,現實遠比外界所知的要複雜。

二〇〇二年,新大樓仍在興建,捷運局便開始了第一波拆除,先是大門右側醫護人員的日式宿舍群被夷為平地,再來是已在桃園縣界內的院民住宅一百號、台南寮、五雲舍等,院民被遷往臨時搭建的組合屋。一兩年間,近七成的樂生院房舍輾為廢土,規模超乎想像。爭議就像野火一樣蔓延開來,各界人士開始關注樂生的文史價值、漢生病患的人權議題。那時候,不僅僅是一場工程與文化資產的衝突,更是一場關於弱勢人權的保衛戰。

二〇〇四年春天,一群青年學子在寒假的公衛口述史營隊結束後,成立了「青年樂生聯盟」(簡稱樂青)。之後樂青協助院民組成了「樂生保留自救會」(簡稱自救會),開始嘗試向外界發聲,努力爭取改變政策。

二〇〇五年中,樂生療養院的新式醫療大樓完工,面向中正路的B棟為新成立的「迴龍醫院」,部分院民、尤其是因漢生病後遺症而極度仰賴醫療照護者,在院方的勸說下,陸續遷入面向山坡的A棟,院民稱它為「新大樓」,而山坡上的房舍則是「舊院區」。然而,我的目光望向那些不願搬遷、死守家園的長者們。那年,我二十歲,當時的大學同學林婉玉(她後來也成為一位紀錄片工作者)透過劇團朋友得知了樂生的消息;而我,則是在BBS上讀到支持者的文章。我們像是被無形的線牽引,同時起心動念,決定將樂生院的故事作為我們的畢業製作主題。於是,我的鏡頭開始跟隨這群與時間賽跑、與體制抗衡的人們。

在近一年的拍攝與剪輯後,我們完成了紀錄短片《樂生活》。影片聚焦於兩位院民:一位是文章伯,他因漢生病而落下嚴重殘疾,是社會污名下的典型縮影;另一位是金英阿姨,她外觀與一般人無異,看似能輕易融入社會,卻同樣是錯誤政策的犧牲者。從他們在樂生的日常,我們看見了與這個「家」密不可分的連結。而當鏡頭跟隨文章伯參與自救會的抗爭,我們最終明白了,那風起雲湧的樂生運動背後,最簡單、也最核心的情感,就是「家」。

然而這段紀錄片拍攝旅程,並未因為畢業製作的完成而告一段落。反而,我更投入到樂生保留運動,見證一場場艱辛與血淚交纏的鬥爭展開。捷運工程局堅持工程本位,聲稱如果不完全拆除樂生院,捷運機廠就不可能完工,捷運也無法通車,形成輿論對樂生保留的極大壓力。這期間,我跟隨自救會與樂青四處陳情請願。去過衛生署,那是樂生療養院的主管機關;去過台北市政府,那是捷運工程局的主管機關;也到台北縣政府和文化局,那是樂生院建築的文化資產審查單位。我記錄下他們在各個政府部門之間奔波的身影。這場運動甚至將反迫遷的人權訴求,帶到了聯合國和總統府。

二〇〇五年十月二十五日,一則來自日本的消息令人振奮,殖民時期遭強制隔離入院的二十五位樂生院民,對日本政府提起的國賠官司勝訴!這場跨國訴訟的勝利,也為樂生保留運動帶來更多台灣社會的關注。同年底,運動爭取到了一個暫時的成果,樂生院成為「文化資產保存法」修訂後,第一個因地方主管機關不作為,而由中央主管機關代為介入的「暫定古蹟」案例,讓迫遷的危機,獲得了六個月的喘息。

二〇〇六年,在樂生保留運動的壓力下,捷運局雖做出些微讓步,卻僅願提出一個只能保留當時僅剩原本三成的樂生院的「百分之四十一點六」的方案。此方案將剷除舊院區最具文史價值的區域,且僅留下斷崖上六棟無法安全續住的房舍,完全不符合運動「古蹟保存」與「院民居住」的兩大訴求。面對強硬的工程報告,院民與支持者的聲音在無數次會議中越發堅定,以退席、大遊行等方式持續發聲與抗爭。然而,當暫定古蹟的時效一過,相關政策卻仍然懸而未決,樂生再次被推回了迫遷的危機邊緣。

二〇〇七年初,隨著拆遷危機步步進逼,自救會阿公阿媽們堅定的身影,感召了越來越多年輕人投入。抗爭行動不斷升高,獲得高度關注也讓議題進入了更高層級的政府會議室。在文建會介入下,專家學者提出了保留九成樂生院地貌的方案,卻持續遭捷運局杯葛,雙方陷入僵局,樂生院民仍處於被迫遷危機中。

抗爭的張力在此刻達到了頂點。一方面,自救會與樂青行動日趨激烈,不僅多次前往時任行政院長蘇貞昌的官邸陳情,更抓住總統黨內初選的時機,要求政治人物表態。但另一方面,因樂生案延宕的新莊捷運線,也讓地方派系將壓力悉數轉嫁到院民身上。我永遠記得那令人心碎的一幕:當時的台北縣長周錫瑋與地方民代,強力動員了數萬名群眾擠滿了中正路,宣傳車上號稱有三十萬人,兵臨城下般地在樂生院門前,隔著大門對院民高喊,要求他們搬遷。一場以「民意」為名的暴力,就這樣在我眼前荒謬上演。

為回應這股壓力,同年四月十五日,支持樂生的力量也集結爆發。數千人走上凱達格蘭大道,那是一幅撼動人心的畫面:院民、學生、素昧平生的市民與社運團體,他們背負「反迫遷」的標語,以「六步一跪」的苦行貼近土地,為樂生發出最謙卑也最響亮的聲音。在巨大的輿論壓力下,行政院長蘇貞昌親赴院區,公開承諾將以「樂生保留,以百分之九十為最高目標」,重啟協商。那一刻,樂生保留運動在台灣的社會運動史上,彷彿刻下了一道勝利的印記。

然而,這份希望卻極其短暫。同年五月卅日,行政院最終拍板的,是號稱「五三〇方案」的明挖覆蓋工法。政府宣稱將保留四十棟、拆遷重組九棟院舍,但實際上,那幾乎是先前「百分之四十一點六方案」的拙劣翻版。保留範圍被荒謬地劃分為「續住區」、「非續住區」,「非續住區」院民面臨迫遷,而「續住區」號稱安全的房舍,在後來捷運機廠施工過程中,也出現了明顯的滑動與龜裂。

那種被徹底欺騙、被全然背叛的感覺,以及隨之而來的巨大無力感,為二〇〇八底年更激烈的抗爭埋下了伏筆。也就在那時,我離開了樂生,遠赴美國讀書。

此後數年,我是缺席的見證者。那段歷史的空白,靠著眾人的影像與記憶為我拼湊而成:紀錄片工作者平烈浩、林婉玉的鏡頭,成為最有力的證據;而樂青們的口述,則將我未曾親歷的場景,栩栩如生地重現在眼前。

二〇〇八年底,捷運工程的巨大圍籬與開挖工程,已將樂生大門前的土地蠶食鯨吞。十二月三日,貞德舍成為最後的關鍵,許多人前來與院民並肩作戰。當天,藍阿姨原先堅守在房舍內,但在強勢警力的包圍下,聲援者們被一一抓上警備車,藍阿姨最終也只能在樂青的護送下,無奈地搬離了她堅守的家園。部分支持者黯然神傷離場,但樂生運動並未因此終結,這份韌性也未隨拆除的塵土消散。樂青與支持者們發起了「樂生文學週末」、「樂生社區學校」和「樂生博物故事館」等等活動,將抗爭從街頭擴及社區,用文化與教育的方式,進行更深刻的在地耕耘與溝通。

此後數年,隨著新莊機廠持續動工,山坡不斷被開挖,保留區與迴龍醫院之間,漸漸形成了一道巨大的工程溝渠。院舍如孤島般高懸在斷崖邊緣,道路龜裂、邊坡滑動。為了守護續住的院民,樂青組成「大蛇隊」,以週為單位,密集測量房舍與土地裂縫、監測工程安全,「土方回填、遷移機廠」成為當時最響亮的訴求。此外,工程開挖後使舊院區與新大樓徹底斷開,山坡上的樂生成為了真正的孤島。在自救會與樂青的奔走下,才終於爭取讓連結舊院區與新大樓的「樂生橋」提前施作,勉強改善了這道人為的隔絕。這座橋的存在,也見證了政府的保留承諾,與現實處境完全脫鉤。

走山危機持續擴大之際,諷刺的是,二〇一二年初捷運新莊線宣布通車,當時機廠根本還沒有完工,這證明了自救會與樂青先前主張的「機廠完工前,新莊線分段通車」的可行性,也戳破了捷運局多年藉以製造樂生與地方對立的謊言:「機廠若不完工,捷運就不可能通車。」監察院隨後提出糾正案,公開指出新莊機廠選址的種種錯誤。危機再次讓樂生運動的支持者們齊聚總統府前,二〇一三年三月十六日,上千民眾上街要求「土方回填、遷移機廠、重建樂生」。在自救會、樂青們持續透過國際交流發聲、爭取原地安老,以及與當地社區不斷重建關係的努力下,直到二〇一六年底,經過長達十多年的跨部門會議,「樂生園區整體發展計畫」終於問世。計畫中「樂生活聚落」、「樂生廣場」、「漢生病醫療史料館」和「樂生人權森林公園」的四區規劃,以及重建樂生山坡的「大平台案」,首度在國發會會議中獲得可行性的許諾。帶著這份重建的想像,我回到了樂生。

有人稱我們這個世代為「樂生世代」。樂生議題徹底翻轉了我們對社運、弱勢與政治的理解。我們為他人的家園走上街頭,最終卻成了自己的故事與存在,也一同承擔了對抗強權所留下的創傷。樂生如此巨大,每個人的經歷都是獨一無二的。我能做的,只有透過自身的觀察、揭露與反思,試圖描繪那歷史中的一小塊切片。唯有不停的創作、對話與回顧,才能共同拼湊出那個屬於我們的樂生、我們的歷史。如同我曾在國際提案上所說:「總有一天,院民會凋零,記憶會淡忘,當強權試圖抹去我們存在的痕跡,我們最強的反擊,就是不斷述說,寫下自己的歷史。」

這本書的誕生,始於前衛出版社的勇氣──謝謝你們,願意相信一位不擅書寫的導演,並以極大的耐心陪伴我們超越極限,完成編輯與出版。

書寫的漫漫長路上,我最想感謝的是馨文與詠光。在無數個日子裡,你們用細膩的語言與文字,陪伴我回憶、思辨,承接我的焦慮與興奮。我曾一度後悔,人或許不該做自己不擅長的事──對我而言,就是書寫。但你們給予我架構,一起摸索嘗試,提供我方向,用你們的文字,漸漸搭建出一個屬於我的樂生史觀。或許。這個史觀能與他人共振,產生拋磚引玉的效果,也或許,未來能看到馨文與詠光的版本。

感謝宛蓉,參與我們最後校正與潤稿的行列,提醒好多我已經記不清的事情,還有,也梳理好多對阿公阿媽來不及說出的思念。在書寫過程中,我們四個中年人成為新的團體,用書寫當作抵抗,不止抵抗強權的抹除,還有我們自己的遺忘。感謝因《大風之島》而認識的舜薇,在我們書寫「告急」時,幫忙潤稿。謝謝從影像素材就開始幫忙,到書本還協助校正逐字稿的珈錞。謝謝黃淥的版畫地圖,給予本書最清晰的樂生地景。感謝秦岳志老師,點燃我寫書的意志,讓我有動力將影像無法展現的細節盡力描寫,協助我完成本書的附錄章節。感謝胤毓,將前衛出版社介紹給我,讓這一切從空想走向實現。感謝瑾燁、宸晧、昌人、添培阿伯、宛蓉與黃淥,你們的訪談,補足了我記憶中失落或遺忘的空白。感謝婉玉、欣潔、秀芃、孟秀、雅瀅、阿烈、宗翰、沛璇、皓中等青年們,謝謝你們為運動無悔的付出,給予樂生最豐富的能量。

最後,也是最重要的,這本書獻給我生命中最寶貴的相遇──樂生的阿公阿媽們:添培伯、再添伯、藍阿姨、金英阿姨、文章阿伯、萬進阿伯、文賓阿伯、林卻阿媽、秀貞阿媽、茆阿伯、湯阿伯、呂阿伯、素鳳阿姨、許阿姨、富子阿姨、雲明阿姨、秀治阿姨、金國阿伯、明義阿伯、天正阿伯、文智阿伯、四郎阿伯、金阿伯、鮑爺爺等,還有更多未能提及姓名的院民們。您們留給這個世界的,我們會拚盡全力,好好述說下去。

二〇二五年十月三日雅婷筆

第一章 路

作為一場社會運動,樂生為人所知的多是院民的生命故事,與上街抗議及抵擋拆遷的身影。但其實,在這場運動中,「路」是重要的。

樂生不是容易抵達的地方。從台北盆地的邊陲出發,得穿過整個大台北,抵達新莊與桃園的交會點。那是一條很累的路,以前從政大騎摩托車要兩個小時,現在坐捷運,長長的新莊線到迴龍,出了捷運還得爬到山上,也要花一個多小時。

在《大風之島》拍攝的二○一七年到二○二四年之間,我每一次搭捷運去樂生拍攝的路上都會一直哭。然而一旦到了,我就不會哭了。

我也不知道為什麼要哭,在路上拿著攝影機,我會想到很多複雜的記憶。身為一個創作者與一個公民,我有許多情緒:背叛、罪惡感、害怕。一路上,我會想到許多痛苦的事情,情緒湧來,就一直哭。

有一部分是對院民的感謝。二十年前我和林婉玉在政大廣電系的畢業製作《樂生活》,得到台北金馬影展國際數位短片競賽的最佳紀錄片,讓我擁有一個紀錄片工作者的身份,幫助我申請到芝加哥藝術學院出國念書。然而同時,我對他們的生命感到抱歉,覺得力有未逮。我知道自己的能力還沒有辦法承擔樂生的議題,或承擔他們生命的重量,我要很努力才匹配得了這個故事。

另一部分是二○○八年十二月三日,我在美國線上遠觀貞德舍拆遷,那一天的衝擊到現在都清晰地記得。

那時候我已經到芝加哥念書一段時間。決定出國唸書、離開這塊土地與這個運動時,心裡有很深的罪惡感。跟別人講,別人不會理解;跟運動的人講,他們也不理解。那罪惡感就只有一個人承擔,彷彿獨自背叛了一個信念,背叛了一群自己很在乎的人。

出國之後,從運動這片泥沼解脫出來,樂生的事情被擺在很後面,因為眼前要面對的東西太多了:讀書、和外國人相處、自我的國族認同等等,一切都需要學習。我心想,即使台灣那邊發生什麼事情,也無力去做。我就過了一段這樣的日子。

但是貞德舍迫遷那一天,真的有嚇到我。

許久沒有碰觸樂生,但它還在心裡一角。我打開電腦,看到了記憶中樂生最幽靜、溫柔的女性空間貞德舍被迫遷的新聞,透過主流媒體與很多人的傳播,來到我眼前。

那時候是芝加哥美麗的初雪時分,外面一片雪白,我住在市區的一棟大樓裡,望出去一片平靜,但內心強烈地感受到曾經的戰友、朋友們在貞德舍前面哭喊、身體被拉扯、疲累地坐在地上,甚至可以聞到他們身上汗水的味道。他們不知道警察什麼時候來,警察卻永遠會在他們最累的時候來。

同一個地球上,我在一個平行的世界裡安逸地過著我的生活,外面寒冷而雪白;而台灣,一個亞熱帶地區,房舍被拆,抗爭者流著汗水與淚水。

我很慌張,卻不知如何是好。我在美國得知這件事的時候,事情已經發生了十二小時,迫遷已經是過去式了。我懷疑自己在做什麼。我進入樂生拍攝,跟院民發生感情,他們的經歷讓我拍出《樂生活》,讓我得以進入一流的學校去讀書。樂生院的阿公、阿媽帶領了我的人生去了不同的地方,但是我什麼都給不了他們。我的人生繼續,他們還在原地。

那個痛是不可言喻的痛。我大哭,不知道哭了多久,從早到晚。如果我人在貞德舍被拆遷的現場,可能還不會哭。在當下,我會盡力、努力,然後被警察拖走。但在美國的此時此刻,我什麼都沒有做。這個痛苦,變成我後來很大的拍攝動力。對我來講,之所以會回去拍攝《大風之島》,就是一個無法克服的後悔,我經歷了對自己很深的絕望。

所以回去樂生拍攝時,我堅持坐捷運,絕對不要太輕易地抵達,也一定要一個人爬上山去。那時院區又開始拆遷與動工,上山的路非常曲折難走。但我想要我的身體記得,就是這條捷運,它帶給我們方便,卻也帶給院民極大的生存考驗;我也想要我的身體記得,走出乾淨舒適的捷運,卻驚訝於樂生破敗地景的反差。我要很艱難地爬上山,感受二十公斤重的攝影機、腳架與聲音器材在身體上的重量。就是要讓去樂生的路每一次都這樣累到半死,我才覺得可以同感回家的路有多艱辛、抗爭的路有多不容易。那是一件必須要永遠記憶的事。

然而每一次去樂生,都是哭著去,笑著回來。回來的時候總覺得,我今天又不一樣了,又得到了一些東西,又跟他們感受到什麼新的事情。到現在,還是這種感覺,而這種感覺不是我一個人的,是我們樂生世代許許多多人都有的。

回來的路

再回樂生拍攝是一條漫漫長路,走了將近十載。

二○○九年從美國回到台灣後,有很長一段時間不敢回去,抗爭還在繼續,我卻一直逃避著。久久回去一次,不論是參加中秋節活動或是街頭聲援,都找不到自己的位置。曾想過就當聲援者拿海報,或帶著自己的孩子回去陪阿公阿媽,但總覺得不踏實。樂生阿公阿媽看到我時,都會以為我還在國外讀書,我則選擇裝傻,假裝自己還在國外,還沒回來,內心揣想著,是不是該真的就此告別。

然而某種內在張力持續以一種罪惡感的形式,在我身上作用很長一段時間。拿著美國碩士學位回國,我成為在台北討生活的中產階級青壯年,做商業案子賺錢維生。但我清楚知道,是樂生運動餵養了我的生命與視野,提升了我的社會資本,我仰賴這樣的資本生存。我問自己:「我是不是另一個利益既得者?」反覆的自我質疑,使我很難回去樂生。尤其是那幾年,每次回去看到被拆毀的房舍滿目瘡痍,每一次都在心底驚呼:「怎麼變成這樣?」心很痛,無力感使我很長一段時間沒有辦法拿起攝影機。我或許能以老友的身分回去,但要再回到紀錄者的狀態,必須跨越很大的內心障礙。

實際上,出國之前那個我所熟悉的樂生是回不去了。

二十年前,與婉玉一起到樂生院拍攝大學畢業製作,我都騎著我的小五十CC機車載著婉玉,一路從木柵經過中永和,再到板橋,過了三重、新莊,沿著中正路來到樂生。我們總是凌晨出發,趕在院民起床前到達中正路上的樂生大門,轉進一九三〇年為了將有菌者與無菌者區分別開來而設置的Y字型道路,爬上山坡,繞過行政大樓的第一進,來到黃文章住的新生舍,將摩托車停在他家門前,開始我們一天的拍攝。

我們雖然不直接參與抗爭運動,但見證了運動在抵抗拆遷危機下快速壯大。在我出國前的二○○七年,院區已達到某種抗爭跟生活並列的狀態,每週有川流不息的聲援者前來,阿公阿媽出錢出力讓貞德舍變成社運廚房,永遠為來人準備美味的餐餚。儘管是抗爭中最重要的基地,我記憶裡的貞德舍,永遠是一個特別幽靜陰柔的所在,許阿姨炒菜的聲音中,貓咪自在地繞衣櫃、在窗邊跑著,林卻阿媽駝著背,卻優雅地餵著貓,貞德舍的床特別的多,卻因為挑高的屋頂而不顯得擁擠。

然而,二○○九年我回來的時候,樂生已面目全非。

中正路上的入口與斜坡整個被挖掉,過往上山的位置已不知去向。拆遷之後的樂生,每時期的便道與出入口都安排在不同的地方,有一陣子是距離原來大門好幾百公尺遠的丹鳳國小附近、橡木桶洋酒專賣店旁邊的小巷子。橡木桶附近有很多瘋狂的野犬,入口改到那裡後,每次要回去,人還沒出門,懼怕已湧上心頭。之後有一陣子是走環山道路,一直到後來才好不容易爭取有了樂生橋。每次去都不知道這一次是否找得到入口,連入口都找不到,要怎麼回去呢?

改從橡木桶那邊進入樂生,入院路線就要從大家比較少去、外省老伯伯居住為主的經生舍開始,而不是過去熟悉的,由王字型建築第一進、中山堂,再一路到蓬萊舍、福利舍那樣的順序。經生一、二舍對很多樂生的聲援者來說,是相對陌生的邊緣地帶,如今變成入口,會有時空錯亂之感。再往前走,經過佛堂,更會驚覺院區坑坑疤疤,竹雅舍不在了、「大樹下」不在了、貞德舍不在了,怵目驚心。

再次拿起攝影機是在二○一七年,當時樂青在爭取恢復樂生大門口意象的「大平台案」,他們邀請我與婉玉用影像工作來支持這場「重建樂生」的倡議。當時國發會主委曾旭正召開跨部會協調會,原則上同意把被挖掉的入口重建回來。

婉玉看到一個歷史的契機,感受到新的章節即將到來。她這些年持續創作,完成了紀錄長片《台北抽搐》。相較於她,我是缺乏自信的。回國後,有很長一段時間我都在照顧小孩,接商業後製的案子賺錢養家。二○○五到二○○七年時我對自己的掌鏡很有自信,但到了二○一七年,我已經拿不好攝影機了,自覺拍攝技術很差。所以那時回到樂生,無論是景物還是自己的狀態都有今非昔比的感覺。

也因此,拍攝前期我的角色比較接近製片,負責跟阿公阿媽聊天與錄音。我可以感受到和婉玉之間的差異,雖然我們是一起創作,但並沒有真的那麼「一起」。年輕時,一起創作就是一起成長。但是十幾年來,各自的人生經歷不同,兩人都已是成熟各有主見的專業工作者。一起創作,需要的是彼此妥協。我當時感受得到,我們想要的東西並不盡相同。

對我而言,「樂生」之所以是「大風之島」,背後藏著多重深刻的意涵。

「大風」,是古代文獻對漢生病的名稱之一。在中醫的「六氣致病論」中,「風」是自然氣候變化的表現,有利萬物生長,也是導致疾病的因素。這個古老的疾病,在近代以「痲瘋」、「癩病」之名為世人所知,且隨著字義加深了對疾病的污名與歧視。然而,「風」的意象卻在我心中留下了印記。在經歷漫長的樂生保留運動後,這個字更被賦予了新的意義。

「風」是指那些關於迫遷、政治角力與強權壓迫的無形力量,如強風吹過土地,摧毀了這片寧靜的家園。但這裡不只有強風,也有沁人的柔風──院民長年以此為家,互相扶持照顧,如微風吹拂;而後與年輕的組織工作者們,那跨越疾病、年齡的深刻情誼,也像嚴寒中的一縷暖風,溫柔地撫慰著彼此。

「島」,則源自於它的隔絕意涵。樂生院位於新莊與桃園交界的山坡上,是台灣唯一的公立漢生病療養醫院。一九三〇年,日本政府將本土的癩病防治政策延續至殖民地台灣,與日本長島愛生園同年成立,對患者執行強制收容及終身隔離。 樂生院雖然與台灣土地相連,但在當時嚴格的隔離政策下,就像世界上許多刻意選址在島嶼的漢生病療養所一樣,成為一個與外界隔絕的「孤島」。

院民文章伯曾說:「我的痛,只有我自己懂。」這句話背後有著更深的意涵,由於病症複雜,即使同樣因漢生病隔離於此,但每個人的身體痛楚與病症各不相同,可能沒有任何院民可以完全理解另一位院民所經歷的痛。那一刻,孤島的意象,再次強烈地展現在我眼前,是一種更具體、也更深刻的孤絕。

如果,要具象地描述我與樂生長年的羈絆──在樂生拍攝,透過院民口述的歷史記憶與傳承的抗爭精神,往心中種下了一顆種子,不論我去哪裡,出國讀書、成家立業,仍默默地長大成為一棵樹。二十年來,也有許多如同我這樣世代的年輕人,因為進入了樂生這片土地,長成了一棵與此相連的樹。

拍攝筆記裡,我曾寫下:「人抓不到風,但樹可以,用搖枝落葉證明風曾來過。」儘管這些政治風暴和歷史變遷是無形的,但樂生院民們卻用他們的生活、他們對家園的堅守、他們的奮力抗爭,證明了這些「在島上的風」曾真實存在過,並且留下了深刻的印記。

在成為一名紀錄片工作者之前,我是一名政大廣電系的學生,台灣解嚴那年我四歲,在求學過程中,舉手投票、參與民選、見證台灣的政黨輪替,我以為民主、人權是天賦的。然而,在二〇〇五年一篇篇BBS上關於樂生的文章,讓我重新認識我生長的土地。熟悉不過的台北都會邊陲有一間療養院,裡面有一群身染漢生病的人們,在與我相當的年紀,因為粗暴的公共政策而一輩子困在樂生院,他們的人權被剝奪,命運一再被交付在強權手中。當認識了他們的故事,我才真正了解我的國家。從爭議延燒的那一刻起,我的鏡頭對準了這片土地,記錄每一個掙扎、每一份堅持。我不是一個旁觀者,是這段歷史的見證者,也是其中的參與者。這一切始於一個看似距離我很遙遠的公共政策。

一九九四年,台北市政府捷運工程局將樂生療養院選為捷運新莊線機廠預定地。對技術官僚而言,這裡或許只是地圖上的座標和數字,但對彼時的三百多名院民來說,這是他們生活了一輩子的家。當時,衛生署與捷運局達成了「先建後拆、就近安置」的協議,並興建了新式醫療大樓──迴龍醫院。外界原以為,這會是一個平和的搬遷故事,然而,現實遠比外界所知的要複雜。

二〇〇二年,新大樓仍在興建,捷運局便開始了第一波拆除,先是大門右側醫護人員的日式宿舍群被夷為平地,再來是已在桃園縣界內的院民住宅一百號、台南寮、五雲舍等,院民被遷往臨時搭建的組合屋。一兩年間,近七成的樂生院房舍輾為廢土,規模超乎想像。爭議就像野火一樣蔓延開來,各界人士開始關注樂生的文史價值、漢生病患的人權議題。那時候,不僅僅是一場工程與文化資產的衝突,更是一場關於弱勢人權的保衛戰。

二〇〇四年春天,一群青年學子在寒假的公衛口述史營隊結束後,成立了「青年樂生聯盟」(簡稱樂青)。之後樂青協助院民組成了「樂生保留自救會」(簡稱自救會),開始嘗試向外界發聲,努力爭取改變政策。

二〇〇五年中,樂生療養院的新式醫療大樓完工,面向中正路的B棟為新成立的「迴龍醫院」,部分院民、尤其是因漢生病後遺症而極度仰賴醫療照護者,在院方的勸說下,陸續遷入面向山坡的A棟,院民稱它為「新大樓」,而山坡上的房舍則是「舊院區」。然而,我的目光望向那些不願搬遷、死守家園的長者們。那年,我二十歲,當時的大學同學林婉玉(她後來也成為一位紀錄片工作者)透過劇團朋友得知了樂生的消息;而我,則是在BBS上讀到支持者的文章。我們像是被無形的線牽引,同時起心動念,決定將樂生院的故事作為我們的畢業製作主題。於是,我的鏡頭開始跟隨這群與時間賽跑、與體制抗衡的人們。

在近一年的拍攝與剪輯後,我們完成了紀錄短片《樂生活》。影片聚焦於兩位院民:一位是文章伯,他因漢生病而落下嚴重殘疾,是社會污名下的典型縮影;另一位是金英阿姨,她外觀與一般人無異,看似能輕易融入社會,卻同樣是錯誤政策的犧牲者。從他們在樂生的日常,我們看見了與這個「家」密不可分的連結。而當鏡頭跟隨文章伯參與自救會的抗爭,我們最終明白了,那風起雲湧的樂生運動背後,最簡單、也最核心的情感,就是「家」。

然而這段紀錄片拍攝旅程,並未因為畢業製作的完成而告一段落。反而,我更投入到樂生保留運動,見證一場場艱辛與血淚交纏的鬥爭展開。捷運工程局堅持工程本位,聲稱如果不完全拆除樂生院,捷運機廠就不可能完工,捷運也無法通車,形成輿論對樂生保留的極大壓力。這期間,我跟隨自救會與樂青四處陳情請願。去過衛生署,那是樂生療養院的主管機關;去過台北市政府,那是捷運工程局的主管機關;也到台北縣政府和文化局,那是樂生院建築的文化資產審查單位。我記錄下他們在各個政府部門之間奔波的身影。這場運動甚至將反迫遷的人權訴求,帶到了聯合國和總統府。

二〇〇五年十月二十五日,一則來自日本的消息令人振奮,殖民時期遭強制隔離入院的二十五位樂生院民,對日本政府提起的國賠官司勝訴!這場跨國訴訟的勝利,也為樂生保留運動帶來更多台灣社會的關注。同年底,運動爭取到了一個暫時的成果,樂生院成為「文化資產保存法」修訂後,第一個因地方主管機關不作為,而由中央主管機關代為介入的「暫定古蹟」案例,讓迫遷的危機,獲得了六個月的喘息。

二〇〇六年,在樂生保留運動的壓力下,捷運局雖做出些微讓步,卻僅願提出一個只能保留當時僅剩原本三成的樂生院的「百分之四十一點六」的方案。此方案將剷除舊院區最具文史價值的區域,且僅留下斷崖上六棟無法安全續住的房舍,完全不符合運動「古蹟保存」與「院民居住」的兩大訴求。面對強硬的工程報告,院民與支持者的聲音在無數次會議中越發堅定,以退席、大遊行等方式持續發聲與抗爭。然而,當暫定古蹟的時效一過,相關政策卻仍然懸而未決,樂生再次被推回了迫遷的危機邊緣。

二〇〇七年初,隨著拆遷危機步步進逼,自救會阿公阿媽們堅定的身影,感召了越來越多年輕人投入。抗爭行動不斷升高,獲得高度關注也讓議題進入了更高層級的政府會議室。在文建會介入下,專家學者提出了保留九成樂生院地貌的方案,卻持續遭捷運局杯葛,雙方陷入僵局,樂生院民仍處於被迫遷危機中。

抗爭的張力在此刻達到了頂點。一方面,自救會與樂青行動日趨激烈,不僅多次前往時任行政院長蘇貞昌的官邸陳情,更抓住總統黨內初選的時機,要求政治人物表態。但另一方面,因樂生案延宕的新莊捷運線,也讓地方派系將壓力悉數轉嫁到院民身上。我永遠記得那令人心碎的一幕:當時的台北縣長周錫瑋與地方民代,強力動員了數萬名群眾擠滿了中正路,宣傳車上號稱有三十萬人,兵臨城下般地在樂生院門前,隔著大門對院民高喊,要求他們搬遷。一場以「民意」為名的暴力,就這樣在我眼前荒謬上演。

為回應這股壓力,同年四月十五日,支持樂生的力量也集結爆發。數千人走上凱達格蘭大道,那是一幅撼動人心的畫面:院民、學生、素昧平生的市民與社運團體,他們背負「反迫遷」的標語,以「六步一跪」的苦行貼近土地,為樂生發出最謙卑也最響亮的聲音。在巨大的輿論壓力下,行政院長蘇貞昌親赴院區,公開承諾將以「樂生保留,以百分之九十為最高目標」,重啟協商。那一刻,樂生保留運動在台灣的社會運動史上,彷彿刻下了一道勝利的印記。

然而,這份希望卻極其短暫。同年五月卅日,行政院最終拍板的,是號稱「五三〇方案」的明挖覆蓋工法。政府宣稱將保留四十棟、拆遷重組九棟院舍,但實際上,那幾乎是先前「百分之四十一點六方案」的拙劣翻版。保留範圍被荒謬地劃分為「續住區」、「非續住區」,「非續住區」院民面臨迫遷,而「續住區」號稱安全的房舍,在後來捷運機廠施工過程中,也出現了明顯的滑動與龜裂。

那種被徹底欺騙、被全然背叛的感覺,以及隨之而來的巨大無力感,為二〇〇八底年更激烈的抗爭埋下了伏筆。也就在那時,我離開了樂生,遠赴美國讀書。

此後數年,我是缺席的見證者。那段歷史的空白,靠著眾人的影像與記憶為我拼湊而成:紀錄片工作者平烈浩、林婉玉的鏡頭,成為最有力的證據;而樂青們的口述,則將我未曾親歷的場景,栩栩如生地重現在眼前。

二〇〇八年底,捷運工程的巨大圍籬與開挖工程,已將樂生大門前的土地蠶食鯨吞。十二月三日,貞德舍成為最後的關鍵,許多人前來與院民並肩作戰。當天,藍阿姨原先堅守在房舍內,但在強勢警力的包圍下,聲援者們被一一抓上警備車,藍阿姨最終也只能在樂青的護送下,無奈地搬離了她堅守的家園。部分支持者黯然神傷離場,但樂生運動並未因此終結,這份韌性也未隨拆除的塵土消散。樂青與支持者們發起了「樂生文學週末」、「樂生社區學校」和「樂生博物故事館」等等活動,將抗爭從街頭擴及社區,用文化與教育的方式,進行更深刻的在地耕耘與溝通。

此後數年,隨著新莊機廠持續動工,山坡不斷被開挖,保留區與迴龍醫院之間,漸漸形成了一道巨大的工程溝渠。院舍如孤島般高懸在斷崖邊緣,道路龜裂、邊坡滑動。為了守護續住的院民,樂青組成「大蛇隊」,以週為單位,密集測量房舍與土地裂縫、監測工程安全,「土方回填、遷移機廠」成為當時最響亮的訴求。此外,工程開挖後使舊院區與新大樓徹底斷開,山坡上的樂生成為了真正的孤島。在自救會與樂青的奔走下,才終於爭取讓連結舊院區與新大樓的「樂生橋」提前施作,勉強改善了這道人為的隔絕。這座橋的存在,也見證了政府的保留承諾,與現實處境完全脫鉤。

走山危機持續擴大之際,諷刺的是,二〇一二年初捷運新莊線宣布通車,當時機廠根本還沒有完工,這證明了自救會與樂青先前主張的「機廠完工前,新莊線分段通車」的可行性,也戳破了捷運局多年藉以製造樂生與地方對立的謊言:「機廠若不完工,捷運就不可能通車。」監察院隨後提出糾正案,公開指出新莊機廠選址的種種錯誤。危機再次讓樂生運動的支持者們齊聚總統府前,二〇一三年三月十六日,上千民眾上街要求「土方回填、遷移機廠、重建樂生」。在自救會、樂青們持續透過國際交流發聲、爭取原地安老,以及與當地社區不斷重建關係的努力下,直到二〇一六年底,經過長達十多年的跨部門會議,「樂生園區整體發展計畫」終於問世。計畫中「樂生活聚落」、「樂生廣場」、「漢生病醫療史料館」和「樂生人權森林公園」的四區規劃,以及重建樂生山坡的「大平台案」,首度在國發會會議中獲得可行性的許諾。帶著這份重建的想像,我回到了樂生。

有人稱我們這個世代為「樂生世代」。樂生議題徹底翻轉了我們對社運、弱勢與政治的理解。我們為他人的家園走上街頭,最終卻成了自己的故事與存在,也一同承擔了對抗強權所留下的創傷。樂生如此巨大,每個人的經歷都是獨一無二的。我能做的,只有透過自身的觀察、揭露與反思,試圖描繪那歷史中的一小塊切片。唯有不停的創作、對話與回顧,才能共同拼湊出那個屬於我們的樂生、我們的歷史。如同我曾在國際提案上所說:「總有一天,院民會凋零,記憶會淡忘,當強權試圖抹去我們存在的痕跡,我們最強的反擊,就是不斷述說,寫下自己的歷史。」

這本書的誕生,始於前衛出版社的勇氣──謝謝你們,願意相信一位不擅書寫的導演,並以極大的耐心陪伴我們超越極限,完成編輯與出版。

書寫的漫漫長路上,我最想感謝的是馨文與詠光。在無數個日子裡,你們用細膩的語言與文字,陪伴我回憶、思辨,承接我的焦慮與興奮。我曾一度後悔,人或許不該做自己不擅長的事──對我而言,就是書寫。但你們給予我架構,一起摸索嘗試,提供我方向,用你們的文字,漸漸搭建出一個屬於我的樂生史觀。或許。這個史觀能與他人共振,產生拋磚引玉的效果,也或許,未來能看到馨文與詠光的版本。

感謝宛蓉,參與我們最後校正與潤稿的行列,提醒好多我已經記不清的事情,還有,也梳理好多對阿公阿媽來不及說出的思念。在書寫過程中,我們四個中年人成為新的團體,用書寫當作抵抗,不止抵抗強權的抹除,還有我們自己的遺忘。感謝因《大風之島》而認識的舜薇,在我們書寫「告急」時,幫忙潤稿。謝謝從影像素材就開始幫忙,到書本還協助校正逐字稿的珈錞。謝謝黃淥的版畫地圖,給予本書最清晰的樂生地景。感謝秦岳志老師,點燃我寫書的意志,讓我有動力將影像無法展現的細節盡力描寫,協助我完成本書的附錄章節。感謝胤毓,將前衛出版社介紹給我,讓這一切從空想走向實現。感謝瑾燁、宸晧、昌人、添培阿伯、宛蓉與黃淥,你們的訪談,補足了我記憶中失落或遺忘的空白。感謝婉玉、欣潔、秀芃、孟秀、雅瀅、阿烈、宗翰、沛璇、皓中等青年們,謝謝你們為運動無悔的付出,給予樂生最豐富的能量。

最後,也是最重要的,這本書獻給我生命中最寶貴的相遇──樂生的阿公阿媽們:添培伯、再添伯、藍阿姨、金英阿姨、文章阿伯、萬進阿伯、文賓阿伯、林卻阿媽、秀貞阿媽、茆阿伯、湯阿伯、呂阿伯、素鳳阿姨、許阿姨、富子阿姨、雲明阿姨、秀治阿姨、金國阿伯、明義阿伯、天正阿伯、文智阿伯、四郎阿伯、金阿伯、鮑爺爺等,還有更多未能提及姓名的院民們。您們留給這個世界的,我們會拚盡全力,好好述說下去。

二〇二五年十月三日雅婷筆

第一章 路

作為一場社會運動,樂生為人所知的多是院民的生命故事,與上街抗議及抵擋拆遷的身影。但其實,在這場運動中,「路」是重要的。

樂生不是容易抵達的地方。從台北盆地的邊陲出發,得穿過整個大台北,抵達新莊與桃園的交會點。那是一條很累的路,以前從政大騎摩托車要兩個小時,現在坐捷運,長長的新莊線到迴龍,出了捷運還得爬到山上,也要花一個多小時。

在《大風之島》拍攝的二○一七年到二○二四年之間,我每一次搭捷運去樂生拍攝的路上都會一直哭。然而一旦到了,我就不會哭了。

我也不知道為什麼要哭,在路上拿著攝影機,我會想到很多複雜的記憶。身為一個創作者與一個公民,我有許多情緒:背叛、罪惡感、害怕。一路上,我會想到許多痛苦的事情,情緒湧來,就一直哭。

有一部分是對院民的感謝。二十年前我和林婉玉在政大廣電系的畢業製作《樂生活》,得到台北金馬影展國際數位短片競賽的最佳紀錄片,讓我擁有一個紀錄片工作者的身份,幫助我申請到芝加哥藝術學院出國念書。然而同時,我對他們的生命感到抱歉,覺得力有未逮。我知道自己的能力還沒有辦法承擔樂生的議題,或承擔他們生命的重量,我要很努力才匹配得了這個故事。

另一部分是二○○八年十二月三日,我在美國線上遠觀貞德舍拆遷,那一天的衝擊到現在都清晰地記得。

那時候我已經到芝加哥念書一段時間。決定出國唸書、離開這塊土地與這個運動時,心裡有很深的罪惡感。跟別人講,別人不會理解;跟運動的人講,他們也不理解。那罪惡感就只有一個人承擔,彷彿獨自背叛了一個信念,背叛了一群自己很在乎的人。

出國之後,從運動這片泥沼解脫出來,樂生的事情被擺在很後面,因為眼前要面對的東西太多了:讀書、和外國人相處、自我的國族認同等等,一切都需要學習。我心想,即使台灣那邊發生什麼事情,也無力去做。我就過了一段這樣的日子。

但是貞德舍迫遷那一天,真的有嚇到我。

許久沒有碰觸樂生,但它還在心裡一角。我打開電腦,看到了記憶中樂生最幽靜、溫柔的女性空間貞德舍被迫遷的新聞,透過主流媒體與很多人的傳播,來到我眼前。

那時候是芝加哥美麗的初雪時分,外面一片雪白,我住在市區的一棟大樓裡,望出去一片平靜,但內心強烈地感受到曾經的戰友、朋友們在貞德舍前面哭喊、身體被拉扯、疲累地坐在地上,甚至可以聞到他們身上汗水的味道。他們不知道警察什麼時候來,警察卻永遠會在他們最累的時候來。

同一個地球上,我在一個平行的世界裡安逸地過著我的生活,外面寒冷而雪白;而台灣,一個亞熱帶地區,房舍被拆,抗爭者流著汗水與淚水。

我很慌張,卻不知如何是好。我在美國得知這件事的時候,事情已經發生了十二小時,迫遷已經是過去式了。我懷疑自己在做什麼。我進入樂生拍攝,跟院民發生感情,他們的經歷讓我拍出《樂生活》,讓我得以進入一流的學校去讀書。樂生院的阿公、阿媽帶領了我的人生去了不同的地方,但是我什麼都給不了他們。我的人生繼續,他們還在原地。

那個痛是不可言喻的痛。我大哭,不知道哭了多久,從早到晚。如果我人在貞德舍被拆遷的現場,可能還不會哭。在當下,我會盡力、努力,然後被警察拖走。但在美國的此時此刻,我什麼都沒有做。這個痛苦,變成我後來很大的拍攝動力。對我來講,之所以會回去拍攝《大風之島》,就是一個無法克服的後悔,我經歷了對自己很深的絕望。

所以回去樂生拍攝時,我堅持坐捷運,絕對不要太輕易地抵達,也一定要一個人爬上山去。那時院區又開始拆遷與動工,上山的路非常曲折難走。但我想要我的身體記得,就是這條捷運,它帶給我們方便,卻也帶給院民極大的生存考驗;我也想要我的身體記得,走出乾淨舒適的捷運,卻驚訝於樂生破敗地景的反差。我要很艱難地爬上山,感受二十公斤重的攝影機、腳架與聲音器材在身體上的重量。就是要讓去樂生的路每一次都這樣累到半死,我才覺得可以同感回家的路有多艱辛、抗爭的路有多不容易。那是一件必須要永遠記憶的事。

然而每一次去樂生,都是哭著去,笑著回來。回來的時候總覺得,我今天又不一樣了,又得到了一些東西,又跟他們感受到什麼新的事情。到現在,還是這種感覺,而這種感覺不是我一個人的,是我們樂生世代許許多多人都有的。

回來的路

再回樂生拍攝是一條漫漫長路,走了將近十載。

二○○九年從美國回到台灣後,有很長一段時間不敢回去,抗爭還在繼續,我卻一直逃避著。久久回去一次,不論是參加中秋節活動或是街頭聲援,都找不到自己的位置。曾想過就當聲援者拿海報,或帶著自己的孩子回去陪阿公阿媽,但總覺得不踏實。樂生阿公阿媽看到我時,都會以為我還在國外讀書,我則選擇裝傻,假裝自己還在國外,還沒回來,內心揣想著,是不是該真的就此告別。

然而某種內在張力持續以一種罪惡感的形式,在我身上作用很長一段時間。拿著美國碩士學位回國,我成為在台北討生活的中產階級青壯年,做商業案子賺錢維生。但我清楚知道,是樂生運動餵養了我的生命與視野,提升了我的社會資本,我仰賴這樣的資本生存。我問自己:「我是不是另一個利益既得者?」反覆的自我質疑,使我很難回去樂生。尤其是那幾年,每次回去看到被拆毀的房舍滿目瘡痍,每一次都在心底驚呼:「怎麼變成這樣?」心很痛,無力感使我很長一段時間沒有辦法拿起攝影機。我或許能以老友的身分回去,但要再回到紀錄者的狀態,必須跨越很大的內心障礙。

實際上,出國之前那個我所熟悉的樂生是回不去了。

二十年前,與婉玉一起到樂生院拍攝大學畢業製作,我都騎著我的小五十CC機車載著婉玉,一路從木柵經過中永和,再到板橋,過了三重、新莊,沿著中正路來到樂生。我們總是凌晨出發,趕在院民起床前到達中正路上的樂生大門,轉進一九三〇年為了將有菌者與無菌者區分別開來而設置的Y字型道路,爬上山坡,繞過行政大樓的第一進,來到黃文章住的新生舍,將摩托車停在他家門前,開始我們一天的拍攝。

我們雖然不直接參與抗爭運動,但見證了運動在抵抗拆遷危機下快速壯大。在我出國前的二○○七年,院區已達到某種抗爭跟生活並列的狀態,每週有川流不息的聲援者前來,阿公阿媽出錢出力讓貞德舍變成社運廚房,永遠為來人準備美味的餐餚。儘管是抗爭中最重要的基地,我記憶裡的貞德舍,永遠是一個特別幽靜陰柔的所在,許阿姨炒菜的聲音中,貓咪自在地繞衣櫃、在窗邊跑著,林卻阿媽駝著背,卻優雅地餵著貓,貞德舍的床特別的多,卻因為挑高的屋頂而不顯得擁擠。

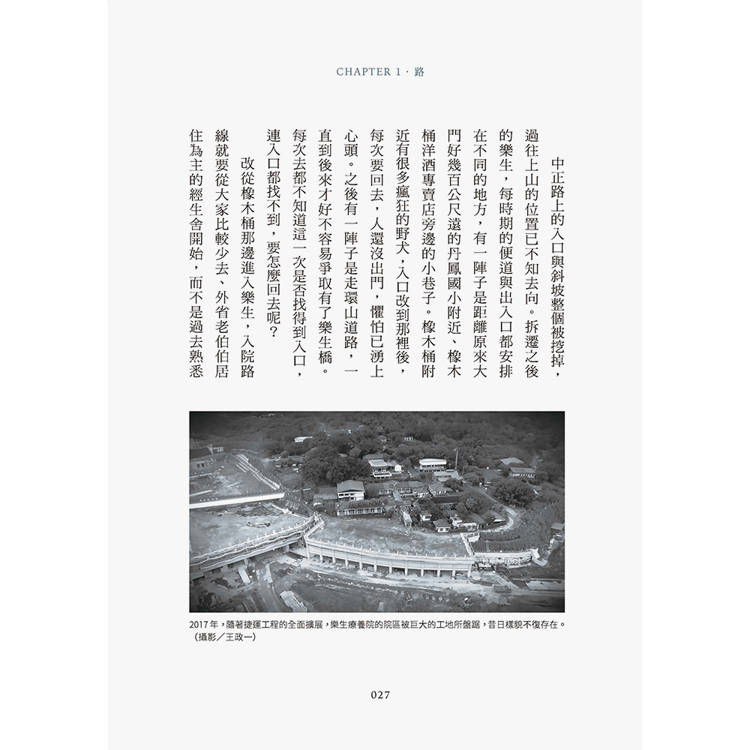

然而,二○○九年我回來的時候,樂生已面目全非。

中正路上的入口與斜坡整個被挖掉,過往上山的位置已不知去向。拆遷之後的樂生,每時期的便道與出入口都安排在不同的地方,有一陣子是距離原來大門好幾百公尺遠的丹鳳國小附近、橡木桶洋酒專賣店旁邊的小巷子。橡木桶附近有很多瘋狂的野犬,入口改到那裡後,每次要回去,人還沒出門,懼怕已湧上心頭。之後有一陣子是走環山道路,一直到後來才好不容易爭取有了樂生橋。每次去都不知道這一次是否找得到入口,連入口都找不到,要怎麼回去呢?

改從橡木桶那邊進入樂生,入院路線就要從大家比較少去、外省老伯伯居住為主的經生舍開始,而不是過去熟悉的,由王字型建築第一進、中山堂,再一路到蓬萊舍、福利舍那樣的順序。經生一、二舍對很多樂生的聲援者來說,是相對陌生的邊緣地帶,如今變成入口,會有時空錯亂之感。再往前走,經過佛堂,更會驚覺院區坑坑疤疤,竹雅舍不在了、「大樹下」不在了、貞德舍不在了,怵目驚心。

再次拿起攝影機是在二○一七年,當時樂青在爭取恢復樂生大門口意象的「大平台案」,他們邀請我與婉玉用影像工作來支持這場「重建樂生」的倡議。當時國發會主委曾旭正召開跨部會協調會,原則上同意把被挖掉的入口重建回來。

婉玉看到一個歷史的契機,感受到新的章節即將到來。她這些年持續創作,完成了紀錄長片《台北抽搐》。相較於她,我是缺乏自信的。回國後,有很長一段時間我都在照顧小孩,接商業後製的案子賺錢養家。二○○五到二○○七年時我對自己的掌鏡很有自信,但到了二○一七年,我已經拿不好攝影機了,自覺拍攝技術很差。所以那時回到樂生,無論是景物還是自己的狀態都有今非昔比的感覺。

也因此,拍攝前期我的角色比較接近製片,負責跟阿公阿媽聊天與錄音。我可以感受到和婉玉之間的差異,雖然我們是一起創作,但並沒有真的那麼「一起」。年輕時,一起創作就是一起成長。但是十幾年來,各自的人生經歷不同,兩人都已是成熟各有主見的專業工作者。一起創作,需要的是彼此妥協。我當時感受得到,我們想要的東西並不盡相同。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價