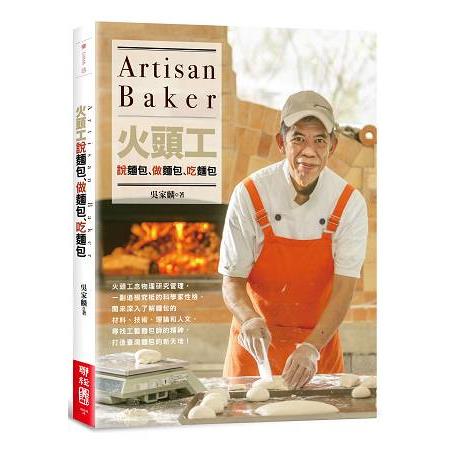

火頭工說麵包、做麵包、吃麵包

以物理系的背景,12年鑽研臺灣食材、深入烘焙理論,追尋最有臺灣味的臺灣麵包!活動訊息

內容簡介

華人世界的頂尖工藝麵包師火頭工

重現古老單純的麥香,追尋最有臺灣味的臺灣麵包!

麵包的製作有理性有感性,

整個神奇的製作過程是藝術、科學、熱誠及愛的結合所造就出來的。

火頭工吳家麟鑽研臺灣食材、深入烘焙理論,

以工藝麵包師的精神,

複刻古老的老麵技術,回歸原始自然又豐富的傳統麵包製作方式。

《火頭工說麵包、做麵包、吃麵包》作者火頭工吳家麟念的是物理和管理,

擁有追根究柢的科學家性格,

他深入了解麵包的材料、技術、理論和人文,

追尋工藝麵包師的精神、打造臺灣麵包的新天地!

在《火頭工說麵包、做麵包、吃麵包》一書裡,作者火頭工主張不使用人工添加物、用低溫長時間自然發酵的方式製作麵包,並且以麵包、分享、在地化三元素致力於推廣社群支持麵包店(Community Supported Bakery),以麵包店為中心擔任小農和消費者之間的橋梁。

火頭工「說麵包」主要從歷史的角度看麵包的演進,用淺顯的敘述方式說明麵包烘焙的歷史、製作過程,以及恪守與在地社區合作的重要性。他追溯麵包的起源到古埃及時代,並提供有關酵母、酶素、麩質、蛋白質、澱粉及烘焙過程的大量資訊,幫助讀者們理解真正的手作麵包和一般商業麵包的不同,讓大家可以輕易了解麵包的來龍去脈。

火頭工「做麵包」的重點在強調低溫長時間自然發酵法,尊重傳統而不排斥現代科技,並提供15種麵包的配方作爲參考。他打麵糰攪拌幾分鐘、溫度幾度,都非常精準,然而每天的溫度、濕度不同,每一種麵粉特性不同,企圖用一個公式套用是行不通的。打麵糰需要管理的不是時間溫度,而是依照麵包師傅對一個麵糰的詮釋去管理麵糰需要攪拌的程度。麵包師傅需要以一個藝術工作者的態度,把每一天的麵包都當成藝術作品去呈現。

火頭工「吃麵包」從飲食文化的角度看臺灣麵包的發展。近幾年來食安風暴不斷,單純老麵發酵的歐式麵包越來越被重視,如何發展出「臺灣麵包」進入午晚餐桌,和米飯、麵條爭一席之地、做出臺灣風格的麵包,是火頭工吳家麟在《火頭工說麵包、做麵包、吃麵包》書裡不斷思考、努力實現的課題。

影音介紹

名人推薦

熱情推薦

麵包製作過程中有種魔力,那股神奇的力量是藝術、科學、熱誠及愛的結合所造就出來的。所有的手工麵包師都深知這個道理,而且透過這個麵包的語言緊密的聯繫與溝通。──美國著名工藝麵包師唐‧格拉(Don Guerra)

麵包的存在深深化入人的生命,於是他把對麵包通透的了解和生命領悟揉進麵糰裡,烤出充滿人情的好滋味。──飲食作家楊馥如

一塊營養而美好麵包的完成,是從揉拌麵粉、發酵到烤焙出爐。這麼具體的文化過程,他當然責無旁貸,要努力傳播,進而從這裡摸索臺灣食材的可能。──作家劉克襄

目錄

推薦序

手作麵包的神奇力量(唐‧格拉)

我認識的火頭工:一個不只是做麵包的麵包職人(楊馥如)

在街角,遇見麵包師(劉克襄)

作者序:

烤箱邊的故事(吳家麟)

1 火頭工說麵包

麵包是從哪裡蹦出來的?

老麵(Levain)是什麼東西,扮演什麼角色?

酵母菌怎麼被發現的?

酵母菌在麵糰裡面做什麼?

酵素(Enzyme)扮演什麼角色?

梅納反應和焦糖化產生麵包的色澤和香氣

乳酸菌、醋酸菌可以和酵母菌共存

酸種麵包是舊金山的驕傲

麥子的種類

麥子的結構

麵筋和麵粉的分類

判斷麵粉特性的方法

麵粉添加物

鹽是個重要角色

麵包師傅計算配方比例的方法

各國的特色麵包

工藝麵包師和社區麵包店

窯烤麵包

頁岩氣(Shale Gas)革命帶來的衝擊

食育(Food & Nutrition Education)

2 火頭工做麵包

起種(Starter)的製作

水果起種的製作

穀物起種的製作

酸麵糰起種的製作

續種

接種

前置發酵──老麵(Levain)的製作

為什麼要養老麵?

Biga老麵的製作和續養方式

Poolish老麵的製作和續養方式

Lievito Madre義大利水式╱硬式老麵的製作與蓄養

Sourdough酸老麵

Pâte Fermentée法國麵包老麵

商業酵母隔夜宵種(Overnight Levain)

湯種(Tangzhong)

甜麵糰老麵(Sponges)

後製作

攪拌主麵糰

分割、預成型、中間發酵與整形

後發酵與烤焙

十五種經典麵包的配方和製作程序

老麵饅頭──華人的蒸氣麵包

佛卡夏(Focaccia)──義大利的扁平麵包

辮子麵包(Challah)──猶太人安息日吃的麵包

長棍麵包(Baguette)──法國人的最愛

鄉村麵包(Farmer's bread)──歐洲勞動階層的麵包

裸麥酸種麵包(Sourdough bread)──德國餐桌上的最愛

潘娜朵妮(Panettone)──義大利聖誕節的歡慶

土司(Toast)──早餐桌上的麵包

多穀物麵包(Multigrain bread)──歐洲的主食

司康(Scone)──介於餅乾和麵包之間的英式鬆餠

布里歐麵包(Brioche)──北歐介於甜點和麵包之間的麵包

拖鞋麵包(Ciabatta)──義大利的麵包

米琪麵包(Miche)──法國的鄉村麵包

口袋麵包(Pita)──肚子空空的麵包

臺日式甜麵包──東方人的流行麵包

3 火頭工吃麵包

臺灣飲食文化的演變

搭配麵包的元素

麵包

湯(Soup)

沾醬(Dip Sauce)和淋醬(Dressing)

沙拉(Salad)

調味料(Seasoning)

乳酪(Cheese)

區域飲食文化與麵包

早餐麵包

午餐和晚餐麵包

麵包在點心世界也佔一席之地

做出代表臺灣的麵包,唱我們自己的歌

序/導讀

推薦序

手作麵包的神奇力量(美國著名工藝麵包師唐‧格拉)

麵包製作過程中有種魔力,那股神奇的力量是藝術、科學、熱誠及愛的結合所造就出來的。所有的手作麵包師都深知這個道理,而且透過這個麵包的語言緊密的聯繫與溝通。這份神奇的力量讓我和Philip在2015年「麵包無國界」 的計畫合作無間。當時我的工作是結合地區的農民、麵粉業、食品產業及麵包的愛好者, 開發一種「社區支援」的麵包生產模式。就在那時,Philip注意到我的工作,我們開始分享經驗及想法。這奇妙的機緣透過社交媒體、電子郵件及視訊聊天室,讓我們更進一步分享我們對手作麵包及結合社區支援的熱衷和理念。去年的臺灣之行,我發表了我麵包店的營運方法,教導烘焙並訪問當地麵包師、農民以協助他們了解「社區支援」的運作模式,並鞏固「社區支援」在地方食品業的重要性。Philip 是一位非常溫和善良且有天賦的烘焙師, 他的工作也總是基於他想要幫助當地社區成長的熱忱。

Philip在他的新書《火頭工說麵包、做麵包、吃麵包》詳細闡述麵包烘焙的歷史、製作過程,以及恪守與在地社區合作的重要性。他追溯麵包的起源到古埃及時代,並提供有關酵母、酶素、麩質、蛋白質、澱粉及烘焙過程的大量資訊。他很認真的幫助讀者們理解真正的手作麵包和一般商業麵包的不同在於手作麵包的烘焙過程是經過歷史的淬鍊,而大量生產的商業麵包製程中, 則缺乏適當發酵的營養成份。他也強調從農作到餐桌連結的重要性,這是基於營養的考量和對社區支援的初衷。

Philip又進入手作麵包及製作過程的科學面。他提供非常多的麵包成份及食譜資料給有興趣嘗試新的想法和技術的麵包師。他精闢地闡釋酵種(Levain)、天然酵母(Wild Yeast Starter)和天然酵母酸菌種(Sourdough),並詳細說明如何培養酵母,用長時間發酵和保留較好的營養來做麵包。在這章節,Philip強調麵包藝術的重要性。每個麵包師有其特有的感度,做出有他自己特色的麵包。這世界有許多的麵包師每天在試驗和創新令人驚嘆的麵包,新的技術也讓我們互相學習,一起成長。這些麵包師有志一同地致力於烘焙出健康、營養並且充分反映出當地特色的麵包。

最後,Philip論述麵包與文化密切結合的重要性。因為手作麵包在臺灣和其他亞洲國家尚非主流,所以仍有空間讓麵包師和烘焙業利用當地穀物、當地酵母菌株來發展新的產品,並了解這過程如何有助於當地農民與社區。他希望藉此來鼓勵新一代的烘焙師及麵包的愛好者。

我極其享受到臺灣拜訪Philip 及其同事的那段時間,我也非常高興看到手作麵包的成長。麵包師傅們不斷去探索和教育其他人有關手作麵包和社區連結的益處是非常重要的。近來手作麵包風再興起,如窯烤、傳統技術以及信守取用當地穀物、素材來使消費者更健康並造福地方社區,得到前所未有的重視。這些都是「麵包無國界」的推展工作,及不斷的和世界各國烘焙師合作後令人振奮的結果。我衷心祝福Philip這本無私分享理念及資訊的新書成功的發行,也希望所有的讀者獲得寶貴的知識及感受到手作麵包的神奇力量。

推薦序

我認識的火頭工:一個不只是做麵包的麵包職人(飲食作家楊馥如)

火頭工很忙,但似乎不全在忙做麵包。他自稱「吳小工」,我常看他做一堆看似跟麵包沒啥關聯的事:他的朋友中西都有,遍佈天下;此人有時看起來很放空,會面著滿林子的翠綠吹笛子;而且他還養寵物。

你說他不忙做麵包,卻又時時刻刻跟麵包緊密相連。

「朋友」的拉丁文的“companion”,就藏了“panis”「麵包」在裡頭。原來朋友是「一起分享麵包的人」(com-是「一起」)。火頭工的朋友五湖四海,好多是世界各國的麵包職人。他們在網路上成立社團,天涯海角熱烈交流學習著,對麵包無比虔誠,永遠兢兢業業。這群職人互相打氣,也毫不藏私地公開配方,把烤爐邊的珍貴心得與大家共享。像中世紀義大利詩人但丁所說:「應該學著知道別人麵包裡的鹽味、從他人樓梯上下的步履維艱。」幾次我在義大利採訪麵包職人,約定碰面的時間都是半夜兩三點:師傅們漏夜工作,為的,是讓麵包在早晨新鮮出爐。我們香甜睡夢時,職人們在爐火邊守候,無日無夜,箇中的辛苦和感動,非身在其中者難以知曉。想是把吃他們麵包的人當作重要的朋友,只願拿出最好、最真的分享。

再把麵包的拉丁文“panis”拆解,“pan”也有來頭,是希臘羅馬神話裡的牧神「潘」,特別會吹笛子。相傳,文明裡第一個把穀物女神席瑞斯(Ceres)餽贈給人類的麥子煮熟成麵包的,就是牧神潘。讀火頭工的文章有一段時間了,發現他的文字好大半不講麵包,但往底蘊探去,卻又無處不麵包:在火頭工眼裡,麵包不只是麵包,是音樂、是藝術、是東西文化、是歷史長河中餵養人類的基礎食糧。麵包的存在深深化入人的生命,於是他把對麵包通透的了解和生命領悟揉進麵糰裡,烤出充滿人情的好滋味。

你知道最早被人類馴養的生物是什麼?不是狗牛羊,也不是馬豬雞。是酵母。火頭工把酵母當寵物養,以年為單位,養出充滿生命力的麵種。 幾年下來,他和他養的酵母當「朋友」,學說它的話,細心觀察它的喜怒哀樂、沉靜與快活。火頭工拿出「理工人」的實事求是,麵粉和酵母一沙一世界,自己透徹研究後,在這本書中用簡單清明的語言解釋其中緣由;就算完全沒有物理化學基礎、毫無做麵包經驗的人讀來也會發出「啊,原來如此!」的讚嘆,理解日常生活中看似平凡的麵包,竟然有如此多的學問和趣味。

2006年,火頭工在生命的轉折點放下一切,人生歸零,開始做麵包。至今十餘年,在爐火邊靜默專注,幾乎忘卻歲月,是他說的「夢裡浮生」。這場夢裡因緣流轉,火頭工說麵包、做麵包、吃麵包,他的麵包是理性,也是感性;他的麵包哲學至大無外、至小無內,不過點滴是愛,對生命的愛;簡單,卻一點也不簡單。

推薦序

在街角,遇見麵包師(作家劉克襄)

十年前,我站在開元街長老教會門口,忖度著日後如何在此停車,前往木柵市場買菜。然後,走進對面的「阿段烘焙」。

那時心裡只單純地夢想著,每個社區都該有間美好的麵包店長期陪伴。而我的住家周遭,方圓數里幾無一歐式麵包,如今終於發現了,自是興奮異常。但這間會是心目中的理想烘焙嗎?正要走進去的我,心情有些忐忑不安,畢竟歐式麵包才逐漸被認識。但老木柵居民有其固定生活習慣,這間麵包店緊鄰著百年傳統市場,是否合宜且長遠,頗讓人存疑。

後來,阿段烘焙真的搬離了,但仍離市場不遠。那是一街角的顯眼位置,店面擴大了,更加明亮而溫煦,從外頭便看到多樣的歐式麵包。光是典雅的外觀即清楚告知,它把一間社區麵包店的位階,站得更確切而穩健。

十年前,初次進去那天,除了買麵包,還跟阿段做了一些小小的探訪,想要了解它和市場的關係,同時好奇著歐式麵包在臺灣的未來發展。我很怯生,問的不多,更何況只是消費者的好奇。但離開後,沒說幾句話的火頭工,在我的部落格留言,不談麵包,卻論及音樂和書法。一位麵包師傅竟跟我切磋藝術,勾勒人生的態度和價值,我委實嚇了一跳。當下即隱隱感覺,我遇到的不只是間社區麵包店的出現,裡面還有一位不尋常的師傅,此間烘焙坊的靈魂。

這也是我第一次認識何謂工藝麵包師。習慣日式麵包的消費者能否接納,餡料不多,強調嚼勁和營養的歐式麵包,沒人有把握。但火頭工繼續嘗試,手作麵包的各種新內涵。同時,與國外的麵包師傅密切交流,進而摸索著跟臺灣食材完美結合的可能。

火頭工大學時讀物理,平時言行不免流露分析和研究的科學家性格。相信他的每一步都走得吃力而小心,失敗必亦多回。說實在的,初次接觸時,因為了解其製作麵包的苦心,每回吃都有些謹慎。但十年後,火頭工對待手作麵包的情感,比過往自信許多。吃其麵包終而有了輕鬆愉悅之境,甚而帶著巧思的口感。

做為一個社區麵包店,一間店面的成長,必然得力於地方食材的供應,以及周遭居民的長期支持。由此基礎,製作出好吃健康的麵包,自是理所當然。但哪來時間著書立言,且多此一舉,火頭工卻不以為然。

在追求工藝麵包的過程裡,除了讓自己的店面透過一塊塊麵包,做為跟消費者交流心得的平台。寫作一本麵包相關的書,跟手作麵包一樣,都是此一階段必須完成的任務。但不是立傳留名,宣傳自己的烘焙美學。而是打從麵粉和發酵的基礎認識,一堂堂悉心剖析,認真地跟更多熱愛麵包者分享。從事跟食物有關的工作,若非擁有堅強的人文信念,絕不可能有如此熱情。

這本書透過說、做、吃三個部份表述,深入淺出地介紹麵包,清楚地把如何製作麵糰、發酵過程、化學成份,各國的麵包特色,以及食安議題,還有

試閱

老祖宗把穀物乾燥,並且去殼磨成粉,可以延長穀物的保存期限,接著進一步把麵粉加水調和成麵糊。這些麵糊沒有經過發酵,直接烘烤成扁平的薄餅。在前文提到,聖經裡關於無酵餅的記載,就是屬於這一類型。我們把沒有發酵過的麵包歸為餅類,這是製作麵包最簡單的方法。

古人沒有像現代這麼複雜,麵包只分成無酵和發酵兩種。無酵麵包的材料也單純到只有「麵粉、水、鹽」三種而已。我可以想像這些簡單的素材所烘烤出來的薄餅,如何在空氣中散發出原始的麥香,我相信任何事越接近真善美的,其形式勢必越簡單。現代科技製作出各種人工添加物,反而把麵包弄得更加複雜。

關於發酵過的麵包,這一點,我發現老祖宗比我們想像中聰明多了,因為那時候並沒有微生物方面的知識。但是,當他們發現麵糊置放的時間較長,會產生氣泡和酒香,接著烘烤麵糊,意外得到了口感外酥內軟的麵包,聰明的老祖宗因此學會製作麵包。雖然幾句話就說完了,可是考古學家發現從三萬年前的化石,一直到三千年前的壁畫,前後經過了兩萬七千年的歲月。

所以古代人做麵包,很單純,水、麵粉、鹽三個元素,烤出沒有經過發酵的薄餅,加上發酵的麵糰就成了今日的麵包。麵包的英文是bread,荷蘭文是brood,德文是Brot,這些都是源自於字根brew。這個字根在現代用於釀造,事實上最早的概念是源自於「發酵」。發酵過的麵糰,氣孔較大,柔軟且芳香,因此得到大家的喜愛,逐漸成為先民的主食,也是民生必需品,成為人類文明不可或缺的元素之一。

在古代,麵包甚至被賦予了社交與感情交流的意義。這樣的情感表現在文字上,例如英文裡的夥伴是company或是companion,這個字源出自於拉丁文的com with panis,中文可以翻譯成「帶著麵包來」。可見麵包已經融入當時的時尚生活。而我們現在過父親節、母親節,或是探視病人,都是攜帶蛋糕,其實應該保留祖先留下的美好規矩,攜帶健康自然的麵包探視長輩、朋友或病人,所以出門送禮不要忘了正確的觀念是帶麵包,健康自然,禮輕情意重。中國的蒸氣麵包─饅頭

古埃及文明比華夏文明早了一千年左右;誰傳承誰,誰是誰的血統來源,以民族發展史的角度看這個問題比較複雜,誰都不願意承認自己的祖先來自另外一個不相干的國度;這個討論會有點頭疼,交互影響更是必然。中國大陸已經發現不少金字塔的建築,春秋戰國時代把民生糧食歸納成五個重要農產品「稻黍稷麥菽」;麥子已經在列,早在夏朝時代已經記載杜康釀酒,後來曹操引用這個典故寫下「何以解憂,唯有杜康」的詩句,代表夏朝的先民已經掌握發酵的技術。

不同的是,西方利用這門技術發展麵包和麵食,東方則發展被稱為蒸氣麵包的饅頭、包子;這段歷史要回溯麥子如何到東方,因為麵粉由麥子磨出,只要追隨考古學者、循著麥子的移動路線,就可以找到每個區域麵包的來源。目前已經確認小麥是由新月沃土南方的埃及開始,然後往北邊移動,經由迦南平原、兩河流域傳入歐洲;另外一路則翻越喜馬拉雅山進入東方的中國北方,往東進入北邊的韓國、日本,往南跨越黃河、長江達到中國大陸南方,最後抵達臺灣。西方人把饅頭稱為蒸氣麵包(Steaming Bread),歸類為麵包的一種。西方與東方的麵包發酵原理一樣,西方用烤爐,我們用蒸籠,而台灣承襲東西方的傳統,饅頭源自於大陸,麵包主要是來自日本和歐洲兩個系統。

日式麵包和臺式麵包

日本關於麵包的記載可以追溯到十七世紀安土桃山時代;當時葡萄牙人把麵包帶到日本,而葡萄牙文的麵包叫做Pan,日本人按照發音把麵包叫做パン,臺灣早期的麵包主要都是受到日本影響,所以也跟著把麵包叫做「胖」。

日本麵包雖然源自於歐洲,但是多年來已經融入日本的特色,形成獨特的系統;特別在加料麵包(Enrich Bread)這個領域,紅豆、肉鬆、蔥花……等等可以加的都加進去,成了貨真價實的「胖麵包」。而臺灣早期受到日本的影響很大,發展出的麵包產業大都以日系麵包為主,直到近幾年才跨越日本、引進歐式麵包,並且整合日系麵包的特色,發展出軟式的歐洲麵包。隨著食安風暴,越來越多的麵包師傅,跨越時空追尋更古老的老麵技術,回歸到原始簡單自然而豐富的傳統麵包製作方式。這一塊領域,隨著消費者的覺醒,市場正逐漸擴大,投入的麵包師傅也越來越多。但是,在臺灣根深蒂固的日式麵包仍然是主流產品,並且,被定位為早餐、宵夜或是填飽肚子的點心,至今還上不了午、晚餐的餐桌。工藝麵包師和社區麵包店

水、鹽、麵粉、老麵,單純的四個元素,簡單而豐富。越來越多的麵包師傅回頭尋找古老的麥香,把祖先的麵糰融入現代的生活中,完全不用添加物只接受商業酵母;有些更前衛的師傅甚至完全排除商業酵母,這群人都不是檯面上的主流,但是他們默默的耕耘,傳承麵包職人的精神。我們把這一類的麵包師傅稱為工藝麵包師(Artisan Baker),他們所做的麵包被稱為工藝麵包(Artisan Bread)。

來自工藝麵包師傅的麵包,只有水、鹽、麵粉、老麵四個單純的元素,每當產品出爐的時候,空氣中飄蕩著濃濃的麥香,常令我陶醉不已。常有人問我是什麼動力讓我十年來在烤箱邊上,日復一日的度過。我說:「每天看到圓滾滾的麵糰變成簡單而豐富的麵包,再怎麼辛苦都無怨無悔。每個晚上都對第二天充滿了期待,我希望我離開人間的最後一天是手握著出爐鏟,在麥香中平和的離開,然後在另外一個世界還是繼續擔任麵包師。」

為什麼單純的四個元素能有那麼豐厚的世界呢?麥子種類很多,磨成麵粉以後更多,看編號就眼花撩亂了。水有各種不同的的硬度,每個海域的鹽風味都不同,最後,老麵的背後是自然界中的酵母菌,個個有不同的產氣量和風味。這四個元素光排列組合就可以玩一輩子了,還不包括形狀、氣孔和表皮組織。如果再算糖、橄欖油、奶油、內餡材料,估計三輩子的時間都玩不完。

然而工業化量產的麵包逐漸佔據市場,他們以大量的資金投入行銷、裝潢、設備、人力,尋找動人的故事與市場策略,使消費者趨之若鶩。多年前世界各地工藝麵包師傅就都面臨了共同問題:工藝麵包的市場需求逐漸衰退,消費者在大量廣告文宣的夾攻下,已經失去對市場的判斷力。工藝麵包師傅無法達到最小經濟規模很難生存,大都捨棄大眾市場,走向小眾市場的營運模式。

更極端的精緻路線,用自然健康的原物料和製程,區隔工業化的市場,但這一條路很辛苦。為了避開麵粉被添加人工添加物,有些工藝麵包師選擇自己磨製麵粉;為了縮短碳足跡,選擇在地農產品,不使用添加物製作麵包,工序複雜,每一個環節都必須謹慎小心。因此他們很難找到理念相同的工作夥伴,大都親力親為,從生產到行銷,一手包辦;加上這群堅持的工藝麵包師又不願意在材料和製程上降低成本,因此大都離開都會區,選擇成本較為低廉的郊區,仰賴一群社群支持他們的存在,形成特定社群支持的社區麵包店(Community Supported Bakery,CSB)。工藝麵包店可以生存下來有三個重要的因素,第一是他們對麵包的堅持,回歸到古老的麥香,用最自然的食材與方法製作麵包。其次是他們樂於分享,和客群分享他們的材料、製作過程和懷抱的理想,也和其他工藝麵包師共同分享交流,精進技術。第三是融入在地農業經濟,尋找認真的在地農友,取得自然栽種的健康食材。

這些年全世界各地不斷爆發食安風暴,消費者逐漸覺醒,工藝麵包越來越被消費者認同,支持工藝麵包師的社群漸漸壯大,形成一股新的力量。透過工藝麵包師麵包、分享、在地農業三個元素的努力,產生了社群支持麵包店,以實體社區或是網路社群,支持一家CSB社區麵包店的存在。美國亞利桑那州著名社區麵包店Barrio Bread,就是由麵包師傅唐‧格拉設立,他曾經和亞利桑那州立大學教授馬修‧馬爾斯(Dr. Mathew Mars)在2015年8月來臺,把CSB社區麵包店的理念介紹給臺灣烘焙界的朋友,正是所謂的麵包無邊界(Bread without Borders)。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價