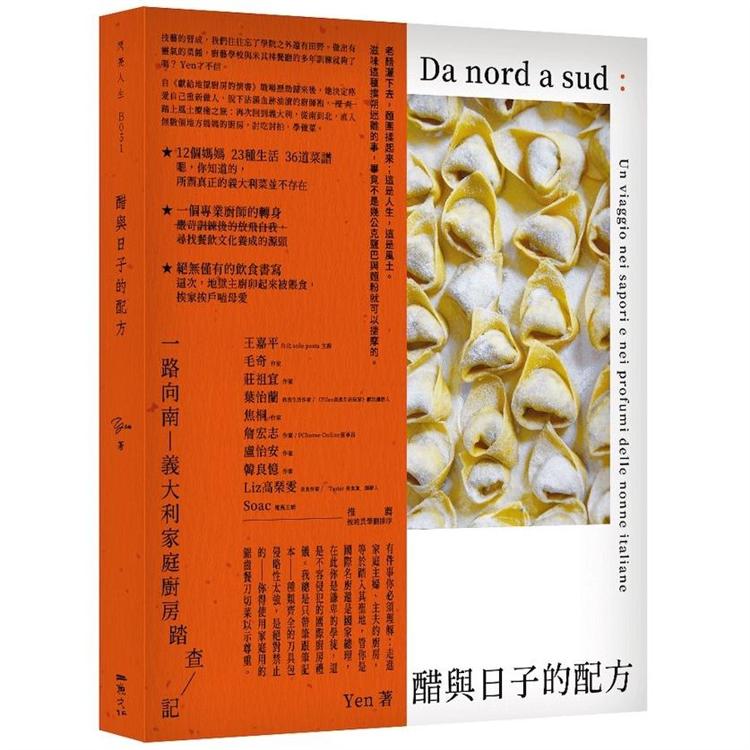

醋與日子的配方:一路向南,義大利家庭廚房踏查記

老醋灑下去,麵團揉起來;這是人生,這是風土。內容簡介

老醋灑下去,麵團揉起來;這是人生,這是風土。

滋味這種撲朔迷離的事,畢竟不是幾公克鹽巴與麵粉就可以揣摩的。

自米其林廚房戰場歷劫歸來後,《獻給地獄廚房的情書》作者Yen,決定疼愛自己重新做人,脫下沾滿血跡油漬的廚師袍,踏上風土療癒之旅:再次回到義大利,從南到北,直入無數個地方媽媽的廚房,討吃討拍,學做菜。

技藝的習成,我們往往忘了學院之外還有田野。做出有靈氣的菜餚,廚藝學校與米其林餐廳的多年訓練就夠了嗎? Yen才不信。這次她要越過餐飲業的另一村,拜地方的媽媽們為師學藝。

★絕無僅有的飲食書寫:卯起來求餵食,挨家挨戶嗑母愛

★12個媽媽23種生活36道菜譜:所謂真正的義大利菜並不存在

★一個專業廚師的轉身:尋找餐飲文化養成的源頭

耗費數年,義大利國土從北到南,長驅直下。義大利菜究竟是什麼?每個家庭的掌廚者,給你的答案都不盡相同,但有件事你必須理解:「走進家庭主婦、主夫的廚房,等於踏入其聖地,管你是國際名廚還是國家總理,在此你是謙卑的學徒,這是不容侵犯的國際廚房禮儀。我總是只帶筆跟筆記本──種類齊全的刀具包侵略性太強,是絕對禁止的—──你得使用家庭用的鋸齒餐刀切菜以示尊重。」

編輯推薦

你應該知道我沒什麼可以教你的吧?秘訣就是經驗。就像人生。

(文/葉 珊)

Yen在2017年出版第一本書《獻給地獄廚房的情書》,被(二魚文化編輯部逼)迫以高冷美艷地獄主廚形象登上書本封面,書腰文案還寫著:「如果你尋求的是那種無憂無慮的美食書籍,大概翻錯書了。我能分享的,是對喜愛事物的熱誠與偏執,跟美好事物表象之下的真實情境。一點都不優雅,粗暴得很。」整本書書寫一個廚師如何在專業廚房養成,肢體語言暴力樣樣來。於是,一本集廚師日記、食譜、文學於一書的作品,在編輯部萬般苦惱後,還是決定將其主分類放在「勵志」類。當然,若有「黑色勵志」這個選項會更好。

一位以黑色勵志揭開書寫生涯的主廚作家,在學院與職涯多年生活後決定轉身,換個角度思考學習餐飲業的技藝、知識、想像力……。所以她為自己策劃的這趟踏查之旅:自義大利北邊倫巴底省開始,一路向南,經過艾米莉亞羅馬涅、托斯卡納、拉齊歐、普利亞、坎帕尼亞、卡拉布里亞,到離島西西里、薩丁尼亞。走進十二個家庭主婦(以及一個家庭主夫)的廚房,探究何謂「義大利菜」。最後當然是得到一個怪怪奇奇、不算解答的解答,解答的過程就都寫在這本《醋與日子的配方:一路向南,義大利家庭廚房踏查記》裡了。

「你應該知道我沒什麼可以教你的吧?秘訣就是經驗。就像人生。」普利亞舊城區的媽媽說,一句話也像整本札記的註腳、書名的暗示。搬了桌椅坐在桌邊,揉了一下午的麵,這是Yen得到的唯一一句教條。為期不短的旅程歸來,她攤開筆記本、幾千張照片,試圖回憶那些記憶裡的食譜,食材備料的精準配方,力求相似、卻依舊少了某些滋味。

少了的,又是什麼呢?

「當地農莊採收的橄欖做成的初榨橄欖油、那天在做麵疙瘩時從天上傾盆而下的河、忽然吹起的焚風,甚至陌生媽媽們的善意,在在影響著我記憶裡菜色的味道。那是現在人人都在談的風土啊。」Yen說,踏破了白帆布鞋,終於明白風土的意義。

《醋與日子的配方》,雖然還是維持Yen式的「不甚優雅」、粗暴變奏,但這是一本裹滿母愛光輝塵粒的紙本書,這次我們可以放心期盼了:編輯部問心無愧把分類給它分下去,「飲食札記」,將陽光生活感標籤貼好貼滿。醋,與日子;食材/物,與生活的態度,沒有所謂義大利菜的標準食譜,只有義大利媽媽們實踐在生活與吃食當下,關於人生的那些精妙調味。

目錄

序、一路向南前

初見瑪莉莎媽媽

雨下多了沒南瓜餃吃

一起吃七年的鹽

站在傳統的根上往前走

聽,豆子還在唱歌吶

醋與日子的配方

羅馬

「在我們這兒,酒跟大海一樣,永遠不缺。」

坎帕尼亞餐桌

農莊餐廳學菜記

在舊城區做貓耳朵麵

我非如此義大利人

Never trust a skinny chef

「把所有能被偷的東西帶下車」

羊毛毯驚喜

小雜記、非常義大利

世足賽

節瓜花

炸玉米糕

剩食料理漢堡排

淑女之吻

反正我要起士粉

義大利咖啡

蔻特奇諾豬皮腸

拿坡里甜派

麵包沙拉

喝熱水

食譜索引

序/導讀

【自序】

一路向南前

一直都是風風火火之人,生活呆滯久,便渾身不對勁,心猿意馬,跟自己過不去那樣,定要用肉身心靈熱烈去活。好好的上班族不做,硬要去義大利學菜、遊蕩,爾後繼續在倫敦米其林餐廳中用睡眠跟體力搏拚,從寫字之人變成舞刀弄火廚子一枚(這些經歷則成了2017出版的第一本書《獻給地獄廚房的情書》)。極度痛苦之時求助於專精星象的朋友,他說:你正值脫胎換骨之際,別人頂多換膚,你非要將骨頭拆開、打碎、重長、再組裝成新的人,必定要痛要苦。打掉重練之間,我繼續在財務、成長痛中掙扎,蹣跼而行。

期間一有積蓄便重回義大利,從北至南吃喝晃蕩學菜,從那積得一道道新菜靈感。2014年,跟「北義夥伴」(編註:請見本文倒數第二段)兩人經營私廚,老還覺得自己不夠,在幾次新菜單出完,腸枯思竭後,明白過去的專業廚房經驗,不過是扎根,開始想有計畫統整過去幾年在義大利各區的旅行經驗,洗澡間突得靈感,在義大利、倫敦當廚子時,認識多少義大利同事,何不一一拜訪,跟其家人學菜?

這本書的原型,便從連絡義大利友人們、在靴型地圖(當然還有其側兩島嶼)畫上點點線線,延展策畫而成,2016年春夏之際成行,我學菜、「北義夥伴」一旁拍攝紀錄,從北至南,行經西西里島、薩丁尼亞島,再回到北邊媽媽家,飛機、火車、公車、渡輪、摩托車、腳踏車、11路公車、飛雅特胖達(Fiat Panda)……總長4277公里,歷時115天,大街小巷石子泥濘中兩只行李箱輪子嘎嘎作響,出發前得意洋洋穿上的夏日女孩必備Superga白布鞋因此走成灰綠色。旅程結束,得照片數千張、新食譜50道(其中36道收錄於此書)、四公斤肥肉。回臺灣後記錄此行的進展,一度因工作、出第一本書與瑣事佔據而擱置,所幸遠方義大利友人與媽媽們不時關心:「書何時寫完?」、「書動工了嗎你這個小廢物。」、「等你寄書來喔。」……等等等等,才又拾起動力。

真正深入了解這長靴狀國家,就知道,單純稱之為「一個國家」、用「義大利人都」或「義大利食物都」來一言概之,其實極其危險與無知。比臺灣大八倍的義大利,從文化、風土、食物、方言,都差別甚鉅,旅至南部坎帕尼亞區,與朋友聊天,他對於北方常吃的玉米糕(polenta)便頗為好奇,沒吃過,遑論做法了。

喜劇片《歡迎來到南方》(Benvenuti al sud),就曾殘酷又真實的描述了義大利南北風情差異。片中北方佬帶著歧視與偏見初來乍到南部坎帕尼亞大區一間郵局坐鎮管理,卻在一次陪員工送信後見識到南方人的熱情可愛,送信至每家每戶,都不免被簇擁進屋,喝酒喝咖啡,半天下來,信沒送完,人倒喝得醉醺醺,我在義大利北上火車中被此片逗得東倒西歪,回想幾次在南義作客,一天結束,沒喝個十杯八杯自釀酒、七八杯咖啡,可不能罷休。

如今飲食界重在菜色創新、菜系融合,對本土食材的重視更是大行其道,我曾在米其林餐廳工作,學做菜的專業、精準與技巧,此外,我更私以為,為廚之人要發展自己的做菜性格,除了扎實基礎功、廣闊視野、創造力外,還有對其根本與味道邏輯的探究,尤其義大利菜,是庶民菜、家常餐桌上發展出的料理,白話來說,是文化。沒有基礎理解,自然容易大街小巷都賣相同的「義大利麵」;題外話,「北義夥伴」是來到臺灣後,才知道義大利麵有「紅、白、青醬」、「清炒」之分;我相信,神般的創意料理,一定建築在通徹理解、貫通,在一定的邏輯基礎向上建立的……。主要還是我執拗、不安現狀,別人在網上花三秒找食譜,我非得要翻山越嶺、用肉身去找才心安理得通體舒暢。

然在滿懷熱情策畫這趟旅行時,我忽略了種種可能遭遇到的阻礙,例如在早餐咖啡與中午的餃子、沙拉與生火腿後,身邊的義大利人們與懶洋洋的陽光,皆召喚你在沙發上打盹,做菜寫食譜?等下再說吧。再來就是,拍照:誰會在飯前放著熱騰騰的菜不吃,像個傻子那樣追逐光線角度呢?麵再不吃是會變乾、變難吃,這種風險誰都不敢承擔。

在義大利,一切的一切,都變得更百轉千迴,目的地眼看在前方,卻又難以到達,四天後的事無法現在確定,一定要耐心等待,到前一天的傍晚,才能再畢恭畢敬打電話去確認隔天一早的約。

從義大利回來後,大工程之一是喚醒記憶中的味道,並將之量化。媽媽們用眼睛計量,妳只能搓搓麵團,揉揉它質感,不會有人告訴妳,這裡加100克。而我漸漸察覺,這趟旅行的本質,原來如此私密。我拖著刀具跟相機走入媽媽們廚房裡的瞬間,就像得到一張窺探她們隱私的門票,她們大方展示兒孫們的相片,將字跡凌亂、頁面泛黃的食譜攤在我眼前,有些是她們的媽媽傳下來。我戒慎恐懼,一筆一劃紀錄代代相傳的耳提面命。我將她們傳授的味道轉化成自己的菜單,做給親友食客們吃,大夥兒稱讚著菜餚的特別與正宗,只有我知道,這味道大概只傳達了八成。另外兩成遺失的味道去哪了呢?

當地農莊採收的橄欖做成的初榨橄欖油、那天在做麵疙瘩時從天上傾盆而下的河、忽然吹起的焚風,甚至陌生媽媽們的善意,在在影響著我記憶裡菜色的味道。那是現在人人都在談的風土啊。

敵不過的風土,剩餘的兩成,也只好在這裡寫著解饞了。

而關於「北義夥伴」,我親愛的編輯說,整本書裡叨絮寫的「北義夥伴」、「老義」、「旅伴」……多擾人視聽,非得在前言交代不可。各種叫法說的都是同一人,姑且稱他老義吧:一年多前我跟他在臺灣辦了小小的溫馨婚禮,親人、摯友,兩人最愛的港邊,社群網路上一張照片也沒放,心裡彆扭嘛,結就結唄,干誰啥事?何必擾人。婚紗照嘛,則是遊西班牙時,同行友人說,結個婚連張照也沒有,成何體統。用拍立得在四處綁著白紗的小木橋上留影完成,他穿短褲球鞋,我穿白衣跟破了洞的牛仔褲,白布鞋,也算應了景。去當地米其林三星餐廳跟主廚合照時都還穿得更優雅像個人。省下的婚紗照錢,剛好夠一張臺灣歐洲來回機票,怎麼都合算。

本書文章寫於義大利、倫敦、西班牙、北京、基隆與竹北,橫跨四個年頭,其中大部分文章為一六年的巡迴做菜旅,少數幾篇與書末雜文集,則為近六七年間回義大利時的隨手雜記。所有照片皆是老義在我做菜時幫忙拍的——除了萬字、紅色中字、數字一到九、四個風字,及發字——中文字他一概不懂,還是謝謝他,雖然他的理想旅行,是一動不動躺在沙灘上曝曬,卻仍容忍我去到哪只想吃、學菜,想寫時便入定般不理人之德性。

試閱

第一次跟瑪莉莎媽媽見面是冬天,在那之前只有在老義一周一次與媽媽的例行電話那頭聽過她的聲音,我稱她「Signora」──女士、夫人,對女性長輩或已婚女性的敬稱──我們那時還沒結婚,Signora瑪莉莎叫我Yen,即使只有三個字母,她仍記憶困難,得在她家用電話旁的小筆記本上,用大大的鉛筆字寫「Y E N」幫助記憶。

她家在義大利倫巴底(Lombardia)郊區小鎮,跟大都市米蘭隸屬於同一省份,然在兩小時的車程距離下,景觀與食物卻又截然不同。

我一向不太怕冷,穿的是住倫敦時陪我度過冬天的黑色大衣,到達小鎮的溫度是零下兩度,濕度很重,體感溫度負十,我開始發燒,精神低迷。並非最好的第一印象。但我們仍然謹遵見面禮節:

「您好,Signora。」

「你好,Yen。」

相處幾次後她不再叫我Yen,而是以「Nani」稱呼我,nani,小親親。老義聽了極為驚駭,他親愛的母親從來沒如此叫過任何人。

我是瑪莉莎媽媽生命中第一個亞洲人—──撇開鎮上義大利人稱為bar的小雜貨咖啡店裡的中國人不談的話(鎮上所有販賣早餐、咖啡跟零食的bar,都被中國人買下,據說幾十萬歐現金交易,不欠款也不囉嗦,非常爽快)。她與過世的先生(我無緣謀面的公公)個性南轅北轍,先生是區域性舞蹈比賽冠軍,我看過一張被媽媽細心保留了幾十年的泛黃剪報,黑白照片中他意氣風發,梳著漂亮的油亮棕黑髮,戴著墨鏡的臉,輪廓酷似艾爾帕西諾在《教父》裡帥氣姿態。

先生年輕時經營小生意,交友廣闊,因工所需開車跑遍義大利南北,假日喜歡跟朋友出門跳舞社交,一次一群男人相約周五晚上出門吃飯,回家時卻已是周日下午,他們玩得太盡興,邊喝酒邊開車,醒來時發現自己在七百公里外的海邊;瑪莉莎媽媽則有點幽閉恐懼,人生中去過最遠的兩個地方是:與先生孩子們一起旅行的威尼斯,以及米蘭──先生重病時住院的地方,兩處車程離家皆不到兩個半小時。她在這個小鎮出生,那是她生活的所有範圍。

所以你能想像,初見面時,媽媽聽我說義大利文,鬆了多大口氣。平時在家她只說方言,第一次見面整整兩周,只要我在場,她都盡量只用義大利文對話。

要了解瑪莉莎媽媽,必須從她的一天開始說起:晨起,在廚房燒水煮咖啡、站在爐前抽菸,咖啡配半杯優格後早餐結束,下地下室把當天要吃的麵包取出、秤好餃子,把預先做好的烤肉捲從冰庫裡取出退冰。然後開始兩小時的打掃,將髒衣服放入洗衣機後,庭院除草、把每一件襯衫、洋裝,甚至兒子的內褲都一絲不苟燙好,然後徹底掃除家裡每一個角落。年輕時跟先生一起買下的房子,是她的一切。瑪莉莎媽媽身體撐不上硬朗、經常腰酸背痛,我卻不曾在家裡找到半點灰塵。

她的人生大事是每年一次的番茄採收,以及南瓜季節──做好整年份的番茄醬、將最好的南瓜帶回家做餃子。孩子回家更是不得了,我們之後的每年夏天都回瑪莉莎媽媽家度假。她總在一個半月前囑咐:回家前一個月務必通知,要開始準備吃的了。那年跟老義回家前先去西班牙,卻收到哥哥臉書訊息:「立刻打給媽媽,急事。」嚇得屁滾尿流聯絡瑪莉莎媽媽,卻見她口氣淡定:「星期五幾點到家呀?我得準備吃的。」

我跟她的關係在柴米油鹽中建立,總是纏著她教我新菜。餃子怎麼做?用哪款起士?裡面肉放了幾種?烤多久?各種問題她都耐心一一回答。然在她家裡我們是客人,讓客人洗碗幫忙對義大利人來說是天大的恥辱,兒子們在客廳看電視,我就站在一旁幫打下手,起先她總趕我去客廳,久了大概發現我執拗不輸她,也開始接受我幫忙張羅吃喝、開始天南地北聊起天來,從鄰居家太太狗眼看人低、到年輕時的家庭軼事。那時爐上總有一鍋燒得滾燙的水,以及肉醬或番茄醬啵啵地煮著,我在一旁將她洗了一遍又一遍的生菜葉撕成一口大小(沙拉用切的?不在她工作守則中)、擠柳橙汁、從冰箱裡拿奶油、下麵、攪拌醬汁……這類小事。

還有一件重要工作是我極力爭取來的:飯前勢必要慎重取下桌上裝飾用的花瓶與一塵不染的白蕾絲桌布,重新鋪上用餐桌布,依序擺上主菜盤、麵盤,跟與桌布同花色的餐巾布(一樣被她燙得平整無瑕)、整副刀叉湯匙排上,再來是杯子、氣泡水、佐餐酒……這是身為廚師的職業病嗎?目測每人座位間距(在餐廳裡我們則用尺量),以計算餐具間的距離,再將光亮的盤子放上。每一餐的開始都是歡愉的前哨站,我極其享受擺餐桌時那種偷窺稍後歡愉的特權,工作也是、在家也是,面對著未知的美好、洗好燙好的布、擦得晶亮的餐具,而非剩菜、髒污,及宴席過後的頹靡。

於是除了擺餐桌、幫忙收剩菜回廚房、收起桌布、再重新鋪上蕾絲桌布、在她洗碗時陪她聊天,我不被允許做其他事,「你們是我的客人,不該工作」,她說。

我貪口,每種食材都抓來吃,也從不對她堆在我盤子上滿山滿谷的食物說不,她於是更起勁的跟我談吃,鉅細靡遺交代食譜細節。她每天都要用木頭製刨乳酪器刨上大量起士,一日我在房裡整理衣服,她跑來摸摸我的頭,手裡拿著刨剩的起士餵我吃,寵溺小動物那樣。她守在爐邊做一輩子的菜,每次起鍋前總還要呼喚兒子試味道、試麵熟度,「我老了,你們年輕人懂得比較多。」那時開始,她再也不找兒子試味道,我擔下重任成為榮耀試菜大使。有客人來訪時,也不再跟兒子討論菜色,把我當副廚那樣密謀哪道菜該上桌、什麼菜則該留著我們自己周末吃。

家中上菜是有順序的,跳過前菜,直接從第一道主菜開始(I primi):餃子(agnoli)小小一顆,內餡卻有雞、牛、馬、各種香腸,大量的格拉娜.帕達諾起司(Grano Padano)與肉豆蔻粉,一顆顆滋味小宇宙通常與牛肉、老母雞熬煮成的高湯一同上桌。再不然還有菠菜瑞可達起士餃、南瓜餃,有時我們也會換口味,吃點乾燥義大利麵(pasta asciutta),配肉醬、番茄醬,週日午餐,則吃海鮮麵。第一道主餐結束,麵碗收走,午餐往往簡單吃生火腿、臘腸當第二主餐,配菜則是沙拉、四季豆,晚餐就豐盛了,烤雞肉或烤豬肉,肉丸或燉牛肉,或一人整顆甜椒鑲肉,配菜是在鍋中煮到焦香綿軟的茴香,我特愛那茴香配菜,一人能吃三人份。一次客人突然來訪,「妳不是有做好的煎茴香?」媽媽答:「那做失敗,被我扔了。」隨即轉身跟我說:「我共做了五份,一份給我、一份給兒子,三份是妳的,不速之客只好吃別的。」

如此吃完,還有起士跟生火腿、摩德代拉熟火腿(Mortadella)要吃。結束之後是整盤水果:熟透的梨、哈密瓜、櫻桃、草莓,還有她做的提拉米蘇、巧克力布丁也連番上桌。天氣熱一點,啥都吃不下時,索性把水果切塊,用檸檬汁、柳橙汁加糖調味做成 水果沙拉(Macedonia)當甜點,當你撐得come un uovo(像一顆蛋)時,大概連顆西瓜子都塞不下了,她還催你吃,「這樣有吃飽嗎?再來點火腿?提拉米蘇?最後一口沙拉如何?」我們只好勉為其難飲盡最後一滴紅酒,從她那裝著珍藏老式水晶酒杯的櫥櫃裡,拿出果渣白蘭地(grappa) 宣告此餐完結。母愛果真是世界共通語言。

說這麼多,你大概以為語言相通就能跨越藩籬,事實上也是有些曲折的,對瑪莉莎來說,我畢竟還是頭髮烏黑、長了對杏仁眼(occhi da mandorle)的外國人,第一次見面後離開瑪莉莎媽媽家沒多久,我們打電話給她,她隨口問兒子:「你平常跟Yen用什麼語言溝通?」

「義大利文啊」,兒子回。

「她會說義大利文?」

「不然過去兩周妳是怎麼跟她溝通的?」

「不知道,我以為我會說英文。」

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

相關商品

醋與日子的配方:一路向南,義大利家庭廚房踏查記

獻給地獄廚房的情書

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價