尚好呷台灣小吃:國寶級專家親授最道地的美味,在家輕鬆學╳創業致富配方╳品味文化典故

活動訊息

內容簡介

【本書大綱特色】

國寶名師劉妙華帶你走進一甲子的匠心廚房,重拾巷弄裡的美好味道與時光!

內容包含:品味文化故事、精選特色小吃、自製高湯醬料小菜、詳實圖文對照、學會刀工火候油溫、數字化配方表、新手下廚不用怕

【作者:國寶劉妙華老師】

餐飲業界與教學經驗一甲子的超實力,擅長台灣小吃、中式麵食、中式點心、米食。

雙北社大學生公認最難報名的麵點課程講師,廣受好評秒殺額滿,教授的學生超過6萬名。

2009台北市國際牛肉麵節牛肉麵比賽創意組亞軍

2010台灣第一屆中華發酵麵食創意大賽業餘組冠軍

台灣小吃自己做&餐飲創業入門最容易的品項,

台灣小吃是觀光業的關鍵軟實力,更是最美味的宣傳大使。

當你翻開這本書,學會的不只是一碗小吃,

而是國寶名師劉妙華60年歲月淬鍊的「台灣味靈魂與飲食典故」。

一碗滷肉飯的醬香、一口鹹酥雞的酥香、一碗蚵仔麵線的鮮滑、一杯珍珠奶茶的甜蜜……

帶你重拾巷弄裡、廟口、夜市的人情文化與味覺記憶!

❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈

自製天然高湯、靈魂醬料速配小菜,

特色麵飯、羹湯、鹹點、甜點、飲料、冰品,

一甲子的匠心好手藝,濃縮成這本台灣小吃經典之作,待你慢慢品味!

國寶名師不藏私傾囊相授「基本功、好吃配方、製作叮嚀」,

讓你在家或創業,完美複製飄香全世界的庶民美食!

▍庶民美食台灣小吃,風靡全世界男女老少的味蕾

▸▸相關市調

交通部觀光署於西元2023年的「來台旅客消費及動向調查」,最熱門的遊覽景點前四名依序為夜市、台北101、西門町、九份,主打「美食或特色小吃」的夜市高居第一。

▸▸觀光宣傳大使

小吃除了是本土觀光業的關鍵軟實力,像珍珠奶茶和刈包也在海外大放異彩,成為台灣最美味的宣傳大使。除了這兩項小吃,根據美國CNN於2015年發起全球投票選出的「台灣不可或缺的40樣美食」,結合2017年菲律賓媒體ABS-CBN評選的「台北行14大必嚐小吃」,胡椒餅、臭豆腐、滷肉飯、蚵仔麵線說不定是下一個受到海外青睞的新寵美食。

▍台灣小吃承載歷史背景&飲食文化

「小吃」原本指在正餐之間用以解饞或充飢的料理,通常作法較為簡單、份量較小、價格低廉、可以隨時隨地享用,而販售地點以街邊攤販、夜市、小型店面為主,這些特色與小吃的起源有關。

▸▸以發源地來說

各地小吃的出現與當地物產、氣候密切相關,例如:彰化王功、台南安平等蚵仔產地,就有蚵嗲、蚵仔煎等名產;盛產地瓜和竹筍的南投竹山,便有居民就地取材製作成番薯包;強勁風吹拂的新竹成為米粉故鄉。

▸▸小吃是人文顯影

比如蛋腸是基隆商家為吸引收入差的漁民,才以成本低的雞蛋來灌腸;宜蘭糕渣是物質匱乏時代,人們將雞鴨骨架和海陸碎肉物盡其用製成。也有不少是小吃業者靈機一動的產物,像是以賣剩食材組合的淡水阿給,從蜜芋頭邊角料發想的芋圓等。

▍劉妙華老師帶你走進一甲子的匠心廚房,重拾巷弄裡的美好味道與時光

台灣小吃不僅美味,也承載著許多人生故事、在地連結和食材特色。本書由60年餐飲業界與教學經驗的國寶老師劉妙華所著,精選與親授全台各地特色小吃作法,分成五個單元:

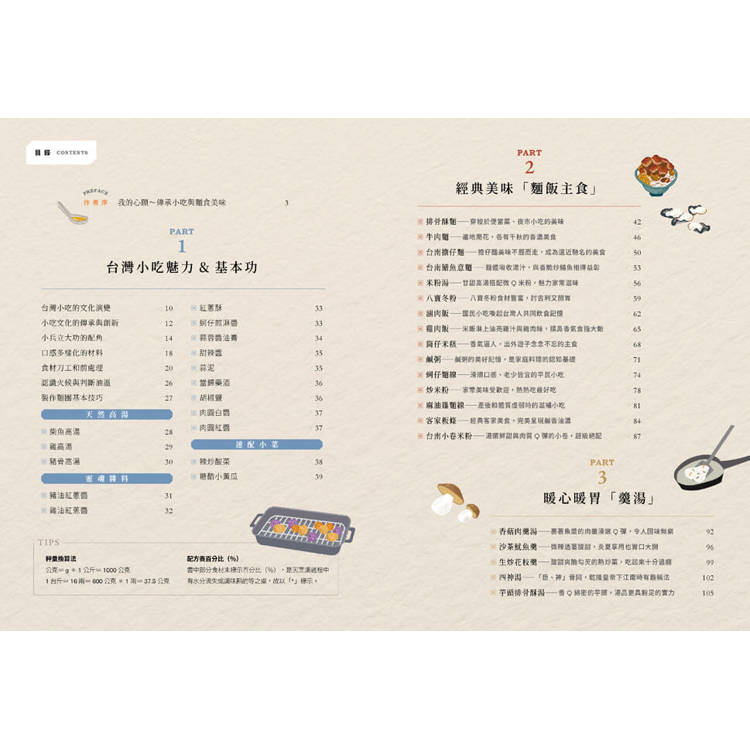

PART1 台灣小吃魅力&基本功

PART2 經典美味「麵飯主食」

PART3 暖心暖胃「羹湯」

PART4 念念不忘「鹹點心」

PART5 停不了口「甜點飲品」。

▍學會基本功,完美複製國寶級美味

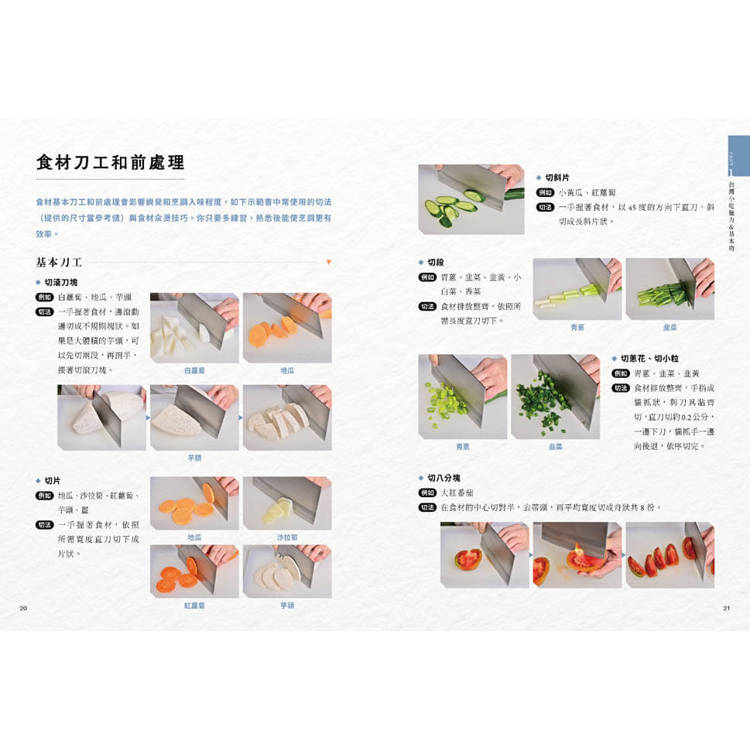

基本刀工 ▸▸決定口感與火候

學會控火 ▸▸才能烹調好滋味

掌握油溫 ▸▸炸物酥脆不油膩

揉麵滾圓 ▸▸影響麵團彈性與嚼勁

▍自製高湯與醬料,解鎖小吃完美配方

提供詳細的食材處理技巧、高湯與醬料製作,讓大家能夠吃得健康,也能輕鬆複製最道地的美味。從自製各種高湯、甜辣醬、肉圓醬、油蔥酥等醬料,以及「滷肉飯、雞肉飯、牛肉麵、台南小卷米粉、香菇肉羹湯、水煎包、脆皮雞排、排骨酥、蚵仔煎、碗粿、胡椒餅、黑糖糕、台式甜甜圈、八寶剉冰、米苔目冰、木瓜牛奶……」,適合所有對台灣美食與文化有興趣的你,也能為想創業小吃帶來希望,解鎖商業美味祕訣。

【目標群TA】

✓廚藝愛好者

✓麵攤夜市小吃餐飲從業者

✓喜愛美食的旅行者

✓飲食文化愛好者

✓海外僑胞思念故鄉味者

✓推廣台灣美食觀光業者

【本書特色】

●創業參考寶典

作者不藏私技藝傳承,家常享用增進烹飪能力,甚至能自行創業賺錢。

●數字化配方表

每道食譜標示食材比例與重量、製作完成個數,精準做出最道地風味。

●詳實圖文對照

搭配詳細圖文、火候與烹調時間說明,廚房新手也能製作出美味的小吃。

●品味滿滿回憶

每道食譜附相關飲食、歷史、典故,提升品嚐小吃的樂趣。

●經典與創新款

劉妙華老師精選全台特色小吃70道,涵蓋麵飯、羹湯、鹹甜點心、飲料、冰品。

●靈魂高湯醬料小菜

製作無添加實用高湯、醬料、小菜作法,運用到小吃食譜,全家人吃得更安心。

●新手下廚不用怕

解說食材的洗滌、切割、汆燙技巧,以及揉麵滾圓方法、火候控制、油溫判斷等。

國寶名師劉妙華帶你走進一甲子的匠心廚房,重拾巷弄裡的美好味道與時光!

內容包含:品味文化故事、精選特色小吃、自製高湯醬料小菜、詳實圖文對照、學會刀工火候油溫、數字化配方表、新手下廚不用怕

【作者:國寶劉妙華老師】

餐飲業界與教學經驗一甲子的超實力,擅長台灣小吃、中式麵食、中式點心、米食。

雙北社大學生公認最難報名的麵點課程講師,廣受好評秒殺額滿,教授的學生超過6萬名。

2009台北市國際牛肉麵節牛肉麵比賽創意組亞軍

2010台灣第一屆中華發酵麵食創意大賽業餘組冠軍

台灣小吃自己做&餐飲創業入門最容易的品項,

台灣小吃是觀光業的關鍵軟實力,更是最美味的宣傳大使。

當你翻開這本書,學會的不只是一碗小吃,

而是國寶名師劉妙華60年歲月淬鍊的「台灣味靈魂與飲食典故」。

一碗滷肉飯的醬香、一口鹹酥雞的酥香、一碗蚵仔麵線的鮮滑、一杯珍珠奶茶的甜蜜……

帶你重拾巷弄裡、廟口、夜市的人情文化與味覺記憶!

❈ ❈ ❈ ❈ ❈ ❈

自製天然高湯、靈魂醬料速配小菜,

特色麵飯、羹湯、鹹點、甜點、飲料、冰品,

一甲子的匠心好手藝,濃縮成這本台灣小吃經典之作,待你慢慢品味!

國寶名師不藏私傾囊相授「基本功、好吃配方、製作叮嚀」,

讓你在家或創業,完美複製飄香全世界的庶民美食!

▍庶民美食台灣小吃,風靡全世界男女老少的味蕾

▸▸相關市調

交通部觀光署於西元2023年的「來台旅客消費及動向調查」,最熱門的遊覽景點前四名依序為夜市、台北101、西門町、九份,主打「美食或特色小吃」的夜市高居第一。

▸▸觀光宣傳大使

小吃除了是本土觀光業的關鍵軟實力,像珍珠奶茶和刈包也在海外大放異彩,成為台灣最美味的宣傳大使。除了這兩項小吃,根據美國CNN於2015年發起全球投票選出的「台灣不可或缺的40樣美食」,結合2017年菲律賓媒體ABS-CBN評選的「台北行14大必嚐小吃」,胡椒餅、臭豆腐、滷肉飯、蚵仔麵線說不定是下一個受到海外青睞的新寵美食。

▍台灣小吃承載歷史背景&飲食文化

「小吃」原本指在正餐之間用以解饞或充飢的料理,通常作法較為簡單、份量較小、價格低廉、可以隨時隨地享用,而販售地點以街邊攤販、夜市、小型店面為主,這些特色與小吃的起源有關。

▸▸以發源地來說

各地小吃的出現與當地物產、氣候密切相關,例如:彰化王功、台南安平等蚵仔產地,就有蚵嗲、蚵仔煎等名產;盛產地瓜和竹筍的南投竹山,便有居民就地取材製作成番薯包;強勁風吹拂的新竹成為米粉故鄉。

▸▸小吃是人文顯影

比如蛋腸是基隆商家為吸引收入差的漁民,才以成本低的雞蛋來灌腸;宜蘭糕渣是物質匱乏時代,人們將雞鴨骨架和海陸碎肉物盡其用製成。也有不少是小吃業者靈機一動的產物,像是以賣剩食材組合的淡水阿給,從蜜芋頭邊角料發想的芋圓等。

▍劉妙華老師帶你走進一甲子的匠心廚房,重拾巷弄裡的美好味道與時光

台灣小吃不僅美味,也承載著許多人生故事、在地連結和食材特色。本書由60年餐飲業界與教學經驗的國寶老師劉妙華所著,精選與親授全台各地特色小吃作法,分成五個單元:

PART1 台灣小吃魅力&基本功

PART2 經典美味「麵飯主食」

PART3 暖心暖胃「羹湯」

PART4 念念不忘「鹹點心」

PART5 停不了口「甜點飲品」。

▍學會基本功,完美複製國寶級美味

基本刀工 ▸▸決定口感與火候

學會控火 ▸▸才能烹調好滋味

掌握油溫 ▸▸炸物酥脆不油膩

揉麵滾圓 ▸▸影響麵團彈性與嚼勁

▍自製高湯與醬料,解鎖小吃完美配方

提供詳細的食材處理技巧、高湯與醬料製作,讓大家能夠吃得健康,也能輕鬆複製最道地的美味。從自製各種高湯、甜辣醬、肉圓醬、油蔥酥等醬料,以及「滷肉飯、雞肉飯、牛肉麵、台南小卷米粉、香菇肉羹湯、水煎包、脆皮雞排、排骨酥、蚵仔煎、碗粿、胡椒餅、黑糖糕、台式甜甜圈、八寶剉冰、米苔目冰、木瓜牛奶……」,適合所有對台灣美食與文化有興趣的你,也能為想創業小吃帶來希望,解鎖商業美味祕訣。

【目標群TA】

✓廚藝愛好者

✓麵攤夜市小吃餐飲從業者

✓喜愛美食的旅行者

✓飲食文化愛好者

✓海外僑胞思念故鄉味者

✓推廣台灣美食觀光業者

【本書特色】

●創業參考寶典

作者不藏私技藝傳承,家常享用增進烹飪能力,甚至能自行創業賺錢。

●數字化配方表

每道食譜標示食材比例與重量、製作完成個數,精準做出最道地風味。

●詳實圖文對照

搭配詳細圖文、火候與烹調時間說明,廚房新手也能製作出美味的小吃。

●品味滿滿回憶

每道食譜附相關飲食、歷史、典故,提升品嚐小吃的樂趣。

●經典與創新款

劉妙華老師精選全台特色小吃70道,涵蓋麵飯、羹湯、鹹甜點心、飲料、冰品。

●靈魂高湯醬料小菜

製作無添加實用高湯、醬料、小菜作法,運用到小吃食譜,全家人吃得更安心。

●新手下廚不用怕

解說食材的洗滌、切割、汆燙技巧,以及揉麵滾圓方法、火候控制、油溫判斷等。

影音介紹

目錄

作者序/我的心願~傳承小吃與麵食美味

PART1 台灣小吃魅力&基本功

台灣小吃的文化演變

小吃文化的傳承與創新

小兵立大功的配角

口感多樣化的材料

食材刀工和前處理

認識火候與判斷油溫

製作麵團基本技巧

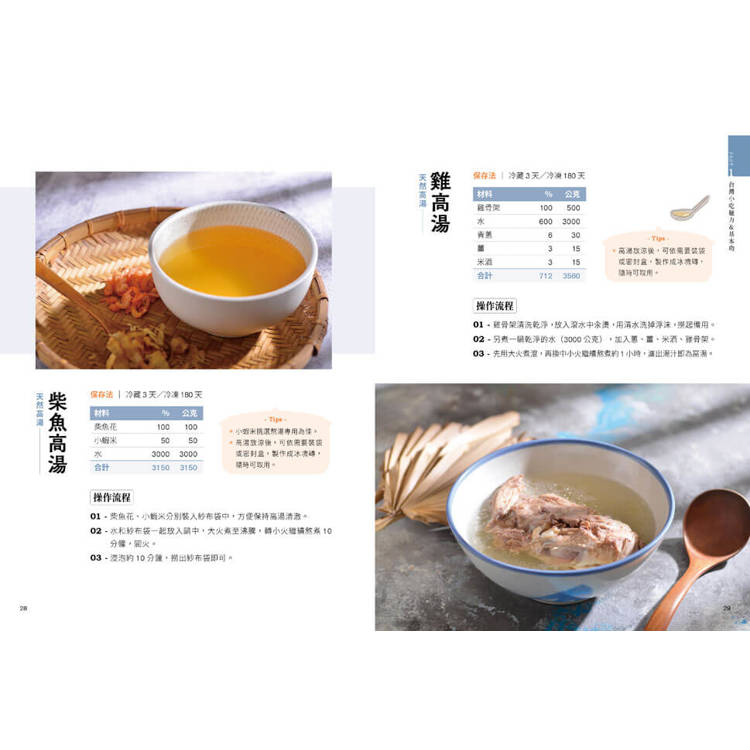

◎天然高湯

柴魚高湯

雞高湯

豬骨高湯

◎靈魂醬料

豬油紅蔥醬

雞油紅蔥醬

紅蔥酥

蚵仔煎淋醬

蒜蓉醬油膏

甜辣醬

蒜泥

當歸藥酒

胡椒鹽

肉圓白醬

肉圓紅醬

◎速配小菜

辣炒酸菜

糖醋小黃瓜

PART2 經典美味「麵飯主食」

排骨酥麵——穿梭於便當菜、夜市小吃的美味

牛肉麵——遍地開花,各有千秋的香濃美食

台南擔仔麵——擔仔麵美味不脛而走,成為遠近馳名的美食

台南鱔魚意麵——麵體吸收湯汁,與香脆炒鱔魚相得益彰

米粉湯——甘甜高湯搭配微Q米粉,魅力家常滋味

八寶冬粉——八寶冬粉食材豐富,討吉利又開胃

滷肉飯——國民小吃喚起台灣人共同飲食記憶

雞肉飯——米飯淋上油亮雞汁與雞肉絲,撲鼻香氣食指大動

筒仔米糕——香氣逼人,出外遊子念念不忘的主食

鹹粥——鹹粥的美好記憶,是家庭料理的認知基礎

蚵仔麵線——滑順口感、老少皆宜的平民小吃

炒米粉——家常美味受歡迎,熱熱吃最好吃

麻油雞麵線——產後和體質虛弱時的滋補小吃

客家粄條——經典客家美食,完美呈現鹹香油濃

台南小卷米粉——湯頭鮮甜與肉質Q彈的小卷,超級絕配

PART3 暖心暖胃「羹湯」

香菇肉羹湯——裹著魚漿的肉羹滑嫩Q彈,令人回味無窮

沙茶魷魚羹——微辣透著酸甜,炎夏享用也胃口大開

生炒花枝羹——酸甜爽脆勾芡的熱炒菜,吃起來十分過癮

四神湯——「臣、神」音同,乾隆皇帝下江南時有趣稱法

芋頭排骨酥湯——香Q綿密的芋頭,湯品更具飽足的實力

藥燉排骨——藥燉排骨一盅入魂,進補滋養四季

魚丸湯——清新湯頭是Q彈魚丸的最佳絕配

當歸鴨——高蛋白低脂肪鴨肉,是一道入冬最佳溫補湯品

虱目魚湯——南台灣的經典早餐湯品,營養價值高

新竹貢丸湯——彈牙細緻的貢丸,是麵攤小吃攤的最佳湯品

溫州大餛飩——鮮美肉餡與餛飩皮交織,形成味蕾的盛宴

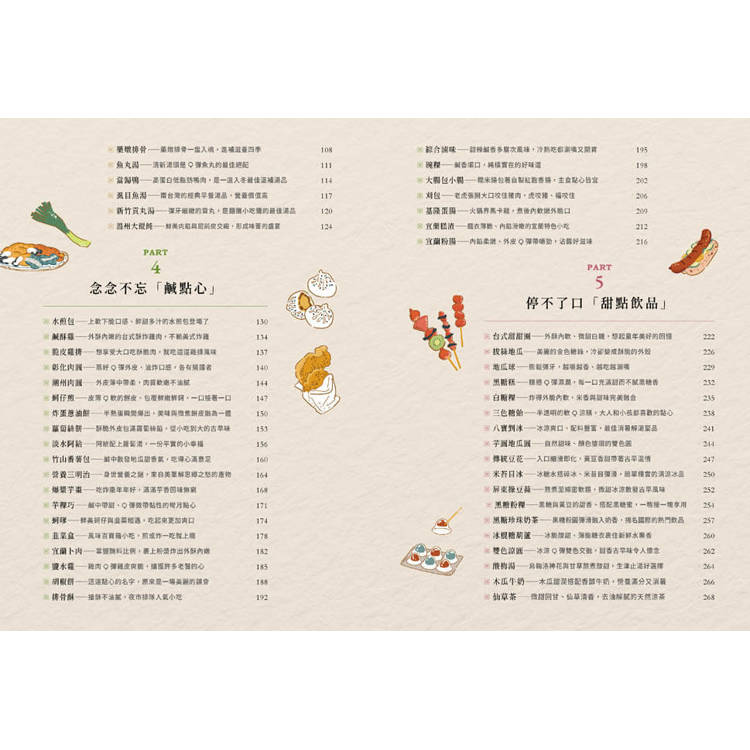

PART4 念念不忘「鹹點心」

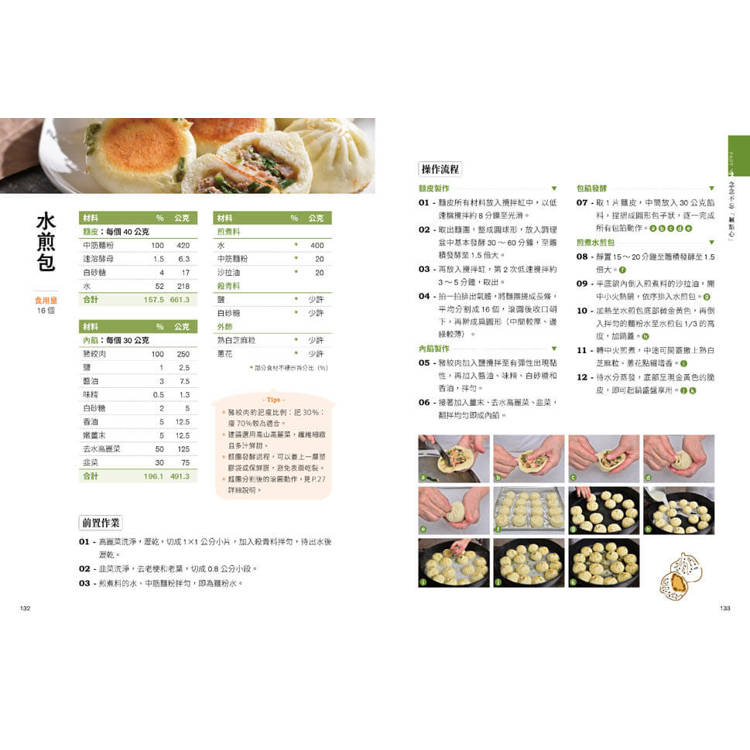

水煎包——上軟下脆口感、鮮甜多汁的水煎包登場了

鹹酥雞——外酥內嫩的台式酥炸雞肉,不輸美式炸雞風味

脆皮雞排——想享受大口吃酥脆肉,就吃這道雞排

彰化肉圓——蒸好Q彈外皮、油炸口感,各有擁護者

潮州肉圓——外皮薄中帶柔,肉質軟嫩不油膩

蚵仔煎——皮薄Q軟的餅皮、包覆鮮嫩鮮蚵,一口接著一口

炸蛋蔥油餅——半熟蛋瞬間爆出,美味與微焦餅皮融為一體

蘿蔔絲餅——酥脆外皮包滿蘿蔔絲餡,從小吃到大的古早味

淡水阿給——阿給配上蘿蔔湯,一份平實的小幸福

竹山番薯包——鹹中散發地瓜甜香氣,吃得心滿意足

營養三明治——身世營養之謎,來自美軍解思鄉之愁的產物

爆漿芋棗——吃炸棗年年好,滿滿芋香回味無窮

芋粿巧——鹹中帶甜、Q彈微帶黏性的彎月點心

蚵嗲——鮮美蚵仔與韭菜相遇,吃起來更加爽口

韭菜盒——風味百寶箱小吃,煎或炸一吃就上癮

宜蘭卜肉——掌握醃料比例,裹上粉漿炸出外酥內嫩

鹽水雞——雞肉Q彈雞皮爽脆,擄獲許多老饕的心

胡椒餅——這道點心的名字,原來是一場美麗的誤會

排骨酥——搶酥不油膩,夜市排隊人氣小吃

綜合滷味——甜辣鹹香多層次風味,冷熱吃都唰嘴又開胃

碗粿——鹹香順口,純樸實在的好味道

大腸包小腸——糯米腸包著自製紅麴香腸,主食點心皆宜

刈包——老虎張開大口咬住豬肉,虎咬豬、福咬住

基隆蛋腸——火鍋界馬卡龍,煮後內軟嫩外脆口

宜蘭糕渣——麵衣薄脆、內餡滑嫩的宜蘭特色小吃

宜蘭粉腸——內餡柔嫩、外皮Q彈帶嚼勁,沾醬好滋味

PART5 停不了口「甜點飲品」

台式甜甜圈——外酥內軟、微甜白糖,想起童年美好的回憶

拔絲地瓜——美麗的金色糖絲,冷卻變成酥脆的外殼

地瓜球——膨鬆彈牙,越嚼越香、越吃越涮嘴

黑糖糕——糕體Q彈濕潤,每一口充滿甜而不膩黑糖香

白糖粿——炸得外脆內軟,米香與甜味完美融合

三色糖飴——半透明的軟Q涼糕,大人和小孩都喜歡的點心

八寶剉冰——冰涼爽口、配料豐富,最佳消暑解渴聖品

芋圓地瓜圓——自然甜味、顏色搶眼的雙色圓

傳統豆花——入口細滑即化,黃豆香甜帶著古早溫情

米苔目冰——冰糖水搭碎冰、米苔目彈滑,簡單樸實的清涼冰品

屏東綠豆蒜——熬煮至綿密軟糯,微甜冰涼散發古早風味

黑糖粉粿——黑糖與黃豆的甜香、搭配黑糖蜜,一塊接一塊享用

黑糖珍珠奶茶——黑糖粉圓彈滑融入奶香,揚名國際的熱門飲品

冰棍糖葫蘆——冰脆酸甜、薄脆糖衣裹住新鮮水果香

雙色涼圓——冰涼Q彈雙色交融,甜香古早味令人懷念

酸梅湯——烏梅洛神花與甘草熬煮酸甜,生津止渴好選擇

木瓜牛奶——木瓜甜潤搭配香醇牛奶,營養滿分又消暑

仙草茶——微甜回甘、仙草清香,去油解膩的天然涼茶

PART1 台灣小吃魅力&基本功

台灣小吃的文化演變

小吃文化的傳承與創新

小兵立大功的配角

口感多樣化的材料

食材刀工和前處理

認識火候與判斷油溫

製作麵團基本技巧

◎天然高湯

柴魚高湯

雞高湯

豬骨高湯

◎靈魂醬料

豬油紅蔥醬

雞油紅蔥醬

紅蔥酥

蚵仔煎淋醬

蒜蓉醬油膏

甜辣醬

蒜泥

當歸藥酒

胡椒鹽

肉圓白醬

肉圓紅醬

◎速配小菜

辣炒酸菜

糖醋小黃瓜

PART2 經典美味「麵飯主食」

排骨酥麵——穿梭於便當菜、夜市小吃的美味

牛肉麵——遍地開花,各有千秋的香濃美食

台南擔仔麵——擔仔麵美味不脛而走,成為遠近馳名的美食

台南鱔魚意麵——麵體吸收湯汁,與香脆炒鱔魚相得益彰

米粉湯——甘甜高湯搭配微Q米粉,魅力家常滋味

八寶冬粉——八寶冬粉食材豐富,討吉利又開胃

滷肉飯——國民小吃喚起台灣人共同飲食記憶

雞肉飯——米飯淋上油亮雞汁與雞肉絲,撲鼻香氣食指大動

筒仔米糕——香氣逼人,出外遊子念念不忘的主食

鹹粥——鹹粥的美好記憶,是家庭料理的認知基礎

蚵仔麵線——滑順口感、老少皆宜的平民小吃

炒米粉——家常美味受歡迎,熱熱吃最好吃

麻油雞麵線——產後和體質虛弱時的滋補小吃

客家粄條——經典客家美食,完美呈現鹹香油濃

台南小卷米粉——湯頭鮮甜與肉質Q彈的小卷,超級絕配

PART3 暖心暖胃「羹湯」

香菇肉羹湯——裹著魚漿的肉羹滑嫩Q彈,令人回味無窮

沙茶魷魚羹——微辣透著酸甜,炎夏享用也胃口大開

生炒花枝羹——酸甜爽脆勾芡的熱炒菜,吃起來十分過癮

四神湯——「臣、神」音同,乾隆皇帝下江南時有趣稱法

芋頭排骨酥湯——香Q綿密的芋頭,湯品更具飽足的實力

藥燉排骨——藥燉排骨一盅入魂,進補滋養四季

魚丸湯——清新湯頭是Q彈魚丸的最佳絕配

當歸鴨——高蛋白低脂肪鴨肉,是一道入冬最佳溫補湯品

虱目魚湯——南台灣的經典早餐湯品,營養價值高

新竹貢丸湯——彈牙細緻的貢丸,是麵攤小吃攤的最佳湯品

溫州大餛飩——鮮美肉餡與餛飩皮交織,形成味蕾的盛宴

PART4 念念不忘「鹹點心」

水煎包——上軟下脆口感、鮮甜多汁的水煎包登場了

鹹酥雞——外酥內嫩的台式酥炸雞肉,不輸美式炸雞風味

脆皮雞排——想享受大口吃酥脆肉,就吃這道雞排

彰化肉圓——蒸好Q彈外皮、油炸口感,各有擁護者

潮州肉圓——外皮薄中帶柔,肉質軟嫩不油膩

蚵仔煎——皮薄Q軟的餅皮、包覆鮮嫩鮮蚵,一口接著一口

炸蛋蔥油餅——半熟蛋瞬間爆出,美味與微焦餅皮融為一體

蘿蔔絲餅——酥脆外皮包滿蘿蔔絲餡,從小吃到大的古早味

淡水阿給——阿給配上蘿蔔湯,一份平實的小幸福

竹山番薯包——鹹中散發地瓜甜香氣,吃得心滿意足

營養三明治——身世營養之謎,來自美軍解思鄉之愁的產物

爆漿芋棗——吃炸棗年年好,滿滿芋香回味無窮

芋粿巧——鹹中帶甜、Q彈微帶黏性的彎月點心

蚵嗲——鮮美蚵仔與韭菜相遇,吃起來更加爽口

韭菜盒——風味百寶箱小吃,煎或炸一吃就上癮

宜蘭卜肉——掌握醃料比例,裹上粉漿炸出外酥內嫩

鹽水雞——雞肉Q彈雞皮爽脆,擄獲許多老饕的心

胡椒餅——這道點心的名字,原來是一場美麗的誤會

排骨酥——搶酥不油膩,夜市排隊人氣小吃

綜合滷味——甜辣鹹香多層次風味,冷熱吃都唰嘴又開胃

碗粿——鹹香順口,純樸實在的好味道

大腸包小腸——糯米腸包著自製紅麴香腸,主食點心皆宜

刈包——老虎張開大口咬住豬肉,虎咬豬、福咬住

基隆蛋腸——火鍋界馬卡龍,煮後內軟嫩外脆口

宜蘭糕渣——麵衣薄脆、內餡滑嫩的宜蘭特色小吃

宜蘭粉腸——內餡柔嫩、外皮Q彈帶嚼勁,沾醬好滋味

PART5 停不了口「甜點飲品」

台式甜甜圈——外酥內軟、微甜白糖,想起童年美好的回憶

拔絲地瓜——美麗的金色糖絲,冷卻變成酥脆的外殼

地瓜球——膨鬆彈牙,越嚼越香、越吃越涮嘴

黑糖糕——糕體Q彈濕潤,每一口充滿甜而不膩黑糖香

白糖粿——炸得外脆內軟,米香與甜味完美融合

三色糖飴——半透明的軟Q涼糕,大人和小孩都喜歡的點心

八寶剉冰——冰涼爽口、配料豐富,最佳消暑解渴聖品

芋圓地瓜圓——自然甜味、顏色搶眼的雙色圓

傳統豆花——入口細滑即化,黃豆香甜帶著古早溫情

米苔目冰——冰糖水搭碎冰、米苔目彈滑,簡單樸實的清涼冰品

屏東綠豆蒜——熬煮至綿密軟糯,微甜冰涼散發古早風味

黑糖粉粿——黑糖與黃豆的甜香、搭配黑糖蜜,一塊接一塊享用

黑糖珍珠奶茶——黑糖粉圓彈滑融入奶香,揚名國際的熱門飲品

冰棍糖葫蘆——冰脆酸甜、薄脆糖衣裹住新鮮水果香

雙色涼圓——冰涼Q彈雙色交融,甜香古早味令人懷念

酸梅湯——烏梅洛神花與甘草熬煮酸甜,生津止渴好選擇

木瓜牛奶——木瓜甜潤搭配香醇牛奶,營養滿分又消暑

仙草茶——微甜回甘、仙草清香,去油解膩的天然涼茶

序/導讀

作者序╱我的心願~傳承小吃與麵食美味

很榮幸受到蔚藍文化葉副總編輯的邀請,撰寫台灣小吃這本書,在寫書生涯中又添上一筆,書中包含:麵飯主食、羹湯、鹹甜點心、飲料冰品。我秉持著出書的一貫作風,製作配方數字化、搭配詳細圖文,即使是烹調新手,也能按照製作流程做出道地的台灣小吃。

由於原生家庭從事傳統食品加工行業,耳濡目染之下,造就了我對各類食物的興趣與深厚的基礎。年輕時經營涼麵製作批發事業長達25 年之久,接著跨足餐飲業經營管理百貨公司的美食櫃位長達7 年。

西元1996 年受到貴人提攜,開始從事教學工作,這期間邊做生意邊教學又一邊進修,學習與鑽研各種食品與菜餚,也參加食品相關項目的檢定考,更報名參加比賽,都有不錯的成績。2008 年從職場上退休,專心從事教學工作直到目前,很想把多年的職場與教學經驗傳承下來,可說是我的志願之一。

很開心我的第四本書《尚好呷台灣小吃》出版了!誠摯的感謝蔚藍文化出版社團隊及副總編輯葉菁燕、攝影師周禎和,同時非常謝謝江維芳老師、鄧秀燕老師、賴志豪老師,以及女兒欣梅在拍攝食譜四天的協助,使得書中的每道餐點完美呈現。

最後,感謝生命中的每位貴人,更希望大家照著書中操作,都能成功複製小吃美味!

劉妙華

很榮幸受到蔚藍文化葉副總編輯的邀請,撰寫台灣小吃這本書,在寫書生涯中又添上一筆,書中包含:麵飯主食、羹湯、鹹甜點心、飲料冰品。我秉持著出書的一貫作風,製作配方數字化、搭配詳細圖文,即使是烹調新手,也能按照製作流程做出道地的台灣小吃。

由於原生家庭從事傳統食品加工行業,耳濡目染之下,造就了我對各類食物的興趣與深厚的基礎。年輕時經營涼麵製作批發事業長達25 年之久,接著跨足餐飲業經營管理百貨公司的美食櫃位長達7 年。

西元1996 年受到貴人提攜,開始從事教學工作,這期間邊做生意邊教學又一邊進修,學習與鑽研各種食品與菜餚,也參加食品相關項目的檢定考,更報名參加比賽,都有不錯的成績。2008 年從職場上退休,專心從事教學工作直到目前,很想把多年的職場與教學經驗傳承下來,可說是我的志願之一。

很開心我的第四本書《尚好呷台灣小吃》出版了!誠摯的感謝蔚藍文化出版社團隊及副總編輯葉菁燕、攝影師周禎和,同時非常謝謝江維芳老師、鄧秀燕老師、賴志豪老師,以及女兒欣梅在拍攝食譜四天的協助,使得書中的每道餐點完美呈現。

最後,感謝生命中的每位貴人,更希望大家照著書中操作,都能成功複製小吃美味!

劉妙華

試閱

台灣小吃的文化演變

台灣小吃的歷史可說是一個反映多元族群與文化融合的過程,承載了歷史背景、地理環境和社會變遷等元素。

◎小吃文化的起源

「小吃」原本指在正餐之間用以解饞或充飢的料理,通常作法較為簡單、份量較小、價格低廉、可以隨時隨地享用,而販售地點以街邊攤販、夜市、小型店面為主,這些特色與小吃的起源有關。

早年從中國遷來台灣的先民,多在山林拓墾或在田野耕地。有人嗅出商機,即挑著扁擔賣些簡易的吃食。此外,這些移民通常會將在故鄉信奉的神祇分靈來台建廟祭祀,這些寺廟是他們離鄉背井的心靈寄託,也是同鄉之間聯誼聚會的場所。所謂「有人潮就有錢潮」,廟口周遭便漸漸形成市集,其中必然包含點心攤販,這即是小吃文化的起源。

隨著人們生活富裕化,小吃也日益精緻化,有些產品的製作、價格,已與正餐不相上下,甚至進駐美食街、飯店等場所。加上整體環境從農業社會走向工業社會,如今又發展為資訊社會,體力勞動大幅減少,也讓人們的飲食習慣逐漸趨向「吃巧不吃飽」,而使小吃有逐步取代正餐的趨勢。

以發源地來說,各地小吃的出現與當地物產、氣候密切相關,例如:彰化王功、台南安平等蚵仔產地,就有蚵嗲、蚵仔煎等名產;盛產地瓜和竹筍的南投竹山,便有居民就地取材製作成番薯包;強勁風吹拂的新竹成為米粉故鄉。

有些小吃則是人文的顯影,比如蛋腸是基隆商家為吸引收入差的漁民,才以成本低的雞蛋來灌腸;宜蘭糕渣是物質匱乏時代,人們將雞鴨骨架和海陸碎肉物盡其用製成。也有不少是小吃業者靈機一動的產物,像是以賣剩食材組合的淡水阿給,從蜜芋頭邊角料發想的芋圓等。

◎深受外來文化影響

小吃的多元性拓展了台灣美食版圖,它既是由民族傳統、個人創意薈萃而成,也是我們生活中不可或缺的一部分。

除了源自本地的之外,小吃還深受外來文化影響,尤其是明鄭時期及清代來自閩粵的大量移民、日治時代的日本人、戰後從中國各省來台的榮民,以及近二十年嫁入台灣的東南亞外籍配偶,皆為台灣的小吃文化帶來了多樣性,例如:蚵嗲、蚵仔煎相傳是鄭成功為了給部屬加菜而誕生;一碗川味牛肉麵匯聚了多個省分榮民的手藝;而排骨酥的前身是日式炸豬排定食主菜……。這些因素結合在地的食材、飲食偏好和烹飪技術,才轉化為各種獨特的台灣味。

小吃文化的傳承與創新

進入20 世紀,西式美食、日式料理等大舉來襲,加上年輕一代對飮食求新求變的創造力,再次為台灣小吃帶來了另一波革命。總之,台灣小吃是一個中西、新舊不斷交融與創新的成果,它不僅豐富了大家的飮食生活,也成為文化認同的重要一環。

◎因應時代開創新風味

傳統小吃並未消失,只是因應時代開創出新風味,例如:原本以李子和鳥梨製成的糖葫蘆,後來出現了小番茄、草莓、葡萄、奇異果等不同形狀與材料的選擇;最初以絞肉、紅豆泥、白豆沙、芋泥當作餡料的涼圓,如今也出現抹茶、哈密瓜等迎合年輕人口味的內餡。

◎海外大放異彩的小吃

在全球化浪潮下,台灣小吃最能吸引海外旅客訪台的要素之一。根據交通部觀光署於西元2023 年的「來台旅客消費及動向調查」,最熱門的遊覽景點前四名依序為夜市、台北101、西門町、九份,主打「美食或特色小吃」的夜市高居第一。

小吃除了是本土觀光業的關鍵軟實力,像珍珠奶茶和刈包也在海外大放異彩,成為台灣最美味的宣傳大使。其中,珍珠奶茶早在1997年就由兩位台灣工程師帶入加州矽谷,風靡美國後,又在加拿大、德國、日本、中國、巴西和印度創下佳績。根據聯合市場研究(Allied Market Research)的報告,珍珠奶茶的市場規模在2027 年將達到43 億美元。至於刈包,則是2013 年由台灣女孩張爾宬和一對香港兄妹帶進東倫敦週末市集,如今該品牌「BAO London」在倫敦已有6 間分店,蘇活分店還曾連續9 年入選米其林必比登名單。

除了這兩項小吃,根據美國CNN 於2015 年發起全球投票選出的「台灣不可或缺的40 樣美食」,結合2017 年菲律賓媒體ABS-CBN 評選的「台北行14 大必嚐小吃」,胡椒餅、臭豆腐、滷肉飯、蚵仔麵線說不定是下一個受到海外青睞的新寵美食。

台灣小吃承載歷史背景&飲食文化

◎牛肉麵

來自五湖四海的外省老兵催生的台灣川味牛肉麵,並沒有所謂的正宗口味。一般認為是效法四川郫縣傳統製程的岡山明德辣豆瓣醬出現之後,又與廣東人擅長的燉肉、煲湯料理,還有山東人的製麵技術,結合成這道遍地開花,各有千秋的美食。因為要禁得起長時間熬煮,通常會選擇帶筋、具有嚼勁、脂肪較多的牛腩或肋條部位來製作牛肉麵,其中的膠原蛋白久煮之後會化成膠質,使得肉質軟嫩多汁。

將厚實紅潤的大塊牛肉,先與辛香料、水梨等甜味蔬果熱炒以鎖住肉汁後,再加上含有數種中藥材的滷包、靈魂醬料「豆瓣醬」,以及多種調味料一起小火慢燉,讓這道麵食保證湯醇鮮美、牛肉入味。

◎八寶冬粉

標榜一次可吃到3 種羹的八寶冬粉,創始店原本是基隆廟口夜市名攤的金茶壺。七十多年前,發明人陳增祥為了幫助不爭家業、創業屢屢受挫的小兒子,從家家戶戶年節會吃的火鍋萌生靈感,煮出了第一碗八寶冬粉。

八寶冬粉就像重湯底、食材豐富的火鍋一樣,這道暖呼呼的熱食以豬骨高湯為湯頭,再加上肉羹、花枝羹、蝦仁羹、金鉤蝦、金針、木耳、筍絲、韭菜、芹菜、冬粉等10 種材料,又為了討吉利和順口,冠以「八寶」之名。

我把蝦仁羹、花枝羹改為蝦仁和花枝,製作更加簡單,也更能品嚐到原型食物的滋味;又以冬菜取代韭菜,除了可提味之外,在非韭菜產季也照樣能享用這道小吃。

◎雞肉飯

嘉義最具代表性的美食「雞肉飯」起源於民國38 年,當時「噴水雞肉飯」第一代老闆林添壽靈機一動,將祭拜才吃得到的雞肉切絲放在白飯上,再澆上滷汁,完成了這道得意之作。七十多年來,店家從使用肉雞,改為肉質較不鬆軟也不過於結實的仿仔雞,最後改良成有咬勁的火雞肉。

這道風味獨具小吃的美味祕密在於雞肉、醬汁、米飯的完美搭配。將蒸熟的鮮嫩雞胸肉剝成細絲後,平鋪在白飯上,再淋上以煮雞高湯作為基底的香濃醬汁,撒上用雞油油炸再混拌的紅蔥酥,並佐以可解膩的糖醋小黃瓜或黃色醃蘿蔔,小小一碗也讓人心滿意足。

◎四神湯

芡實、蓮子、淮山、茯苓組成的四神湯,其實原名「四臣湯」。中醫認為,上藥為君,主養命;下藥為臣,主養性;這4 種中藥材的藥性溫和,與豬肚燉煮可溫脾養胃,故而得名。

關於四神湯還有一則趣聞。據說,乾隆皇帝下江南巡幸時,隨行的4 位大臣因旅途勞頓,竟然全都病倒了。幸好有良醫開出以上妙方,大臣們服用後都一一康復。乾隆大悅之下,昭告天下:「四臣,事成!」從此,這方藥劑便在民間盛傳。傳到閩南後,因為閩南語的「臣」和「神」音同,即漸漸訛傳為四神湯了。

不少人為了改善口味,會以薏仁取代芡實、茯苓,並搭配豬小腸來燉湯,我選擇額外添加薏仁,這樣可盡量保留功效,也更加美味。

◎魚丸湯

相傳春秋時代的楚國平王嗜吃魚,但最忌吃到刺,有時一怒之下,就將沒把魚刺挑乾淨的御廚處死了。後來,有御廚偶然發現用刀剁魚可除去魚刺,並將剁好的肉泥捏成丸。這空前的料理法贏得君王的歡心,也讓他保住了性命。

肉多且較硬、刺少的魚都適合用來打魚漿,像是旗魚、飛虎魚等,而虱目魚由於刺多,必須用研磨度高的食物調理機來製作。打魚漿時,絕對不能少放鹽和冰水。

鹽可溶出魚肉中的鹽溶性肌凝蛋白,它會在魚肉間形成黏性,並在加熱時生成網狀結構,賦予魚丸彈性;碎冰則可增加含水量,讓口感更脆彈,而魚漿在越低溫凝固也越有彈性。最後請記住,生魚丸不可用沸水煮,以免肉質變老。

◎潮州肉圓

相較於油炸式的彰化肉圓、油泡式的北斗肉圓,由屏東潮州鎮發展起來的潮州肉圓,則以清蒸式為主,流行於屏東、高雄、台南等地。其實,這兩種肉圓的作法在蒸製之前十分相似,差別主要在於外皮米糰中地瓜粉和在來米粉的比例。

早期,台灣人的主食是地瓜佐以稻米,發源於彰化北斗的肉圓外皮含有較高比例的地瓜粉,流傳到屏東後,由於當地位處稻作一年三收的屏東平原,稻米供應充足,外皮的在來米比例因而得以提高。

稻米含量高的肉圓蒸過之後口感較佳,不必再下油鍋提高彈性,外皮保留了滑嫩、清爽口感。本配方則又加入了糯米粉,多了些許Q 彈,相信也能贏得油炸肉圓擁護者的歡心。

◎淡水阿給

在油豆腐中塞入冬粉、絞肉等餡料,再以魚漿封口,煮熟後淋上醬汁,這就是在淡水相當著名的阿給。這款美味名字來自日文炸豆腐「あぶらあげ」最後兩字的發音,發明者是楊鄭錦文女士。她原本與先生楊樹根在淡水國中旁賣著炒飯、炒麵等小吃,西元1965 年某日,因不想浪費賣剩的食物,便將其組合做成阿給,結果大受歡迎,從此就常駐菜單中。後來因淡水國中擴建,店面遷至真理街,至今阿給已是擁有近一甲子歷史的美食。

創始店的作法是以蒸籠蒸熟阿給,魚漿中也加了紅蘿蔔絲,我改以蘿蔔湯來煮熟,既簡化流程,也能補足原本由紅蘿蔔提供的甜味。阿給配上蘿蔔湯,嚐到平實的小幸福。

◎營養三明治

橢圓形的現炸麵包,中間夾入沙拉醬、火腿、滷蛋、番茄、小黃瓜,這款香酥可口的營養三明治是邱天盛先生於西元1961年所創。他原本是台南學甲人,後來到基隆廟口以推車販賣自製香腸,之後耐不住警察取締和流氓打擾,才找了固定攤位,並轉型賣起三明治,結果闖出名號,營業時間客人總是川流不息。

雖是油炸食品,但它含有醣類、蛋白質、蔬菜,名字冠上「營養」似乎並不為過,但背後原因或許和政策更有關係。當時,政府希望民眾多以美援麵粉替代米食,於媒體強力宣傳麵食營養豐富的觀念,這款以麵包製作的三明治才會如此命名吧!如今人們健康意識提高,已知只能把它當作偶爾放縱口慾時的選擇。

◎宜蘭粉腸

將地瓜粉、肉丁(有些會加筍丁)混合後灌入豬腸,再入鍋燜煮至熟的粉腸,是陪伴許多宜蘭人成長的美味。早期,人們生活拮据,難得能有一點肉品,便想方設法將其最大化,好讓每個人都能吃上一口葷菜,像這道小吃也是於焉誕生,加上含有澱粉可帶來飽足感,自然很快地擄獲人心。

如今,粉腸已遍布台灣各地,發展出各式各樣的口感:粉漿較多的吃起來軟Q、顏色較白,肉丁多的口感更紮實、較偏褐色;有些以色素或紅麴調成粉紅色,讓賣相更佳;有的肥肉比例較高,而南部人則偏愛以瘦肉來製作。由於不是為了販售,我省略了調色,只要淋上粉腸的標準配備「甜辣醬」,一樣能令人食指大動。

◎拔絲地瓜

將地瓜塊炸到外酥內軟,再裹上一層糖漿,夾起時,糖漿會拉出美麗的金色糖絲;冷卻後,糖衣會變成酥脆的外殼,和裡頭軟綿香鬆的地瓜形成鮮明對比。色香味俱全、甜而不膩的拔絲地瓜,源自明朝時的山東,當時拔絲技術主要用於料理當地盛產的山藥,所以除了地瓜之外,也可以換成山藥塊來製作,蘋果、香蕉、芋頭等皆適合。

這道中國北方餐館廚師都擅長的飯後甜點,看似簡單卻有學問,但只要掌握以下重點,就能做得可口:一、糖漿要煮到建議溫度,溫度不夠,糖衣會黏牙;溫度過高,容易帶有苦味。二、只要均勻沾上薄薄的糖漿即可,裹得太厚,則冷卻後不易咬開,味道也會太甜。

◎白糖粿

口感類似油炸的湯圓、麻糬,表面沾上糖粉,在台南特別流行的這款古早味點心,有人說是源自清朝時御廚製作的朝糕,用以安撫在大殿接見群臣時受驚哭鬧的幼年皇帝。然而,最普遍的看法則認為它來自福建漳州、泉州,是七夕節用來祭祀七娘媽(即織女)的供品,原本是做成比湯圓大1 ~ 2 倍的圓餅狀,中間還會刻意壓陷,象徵可盛裝織女與牛郎相會時感傷落下的眼淚。

如今,白糖粿已改良成長條狀,更容易均勻受熱和拿取。和許多糯米炸物一樣,它的口感外酥內軟,又因加了些許在來米粉,吃起來比較不黏牙。除了白砂糖之外,有些商家也會沾上花生粉、芝麻粉、煉乳、麵茶粉等,喜歡的話也可一一嘗試。

◎八寶剉冰

吃冰,是許多人的小確幸,但在台灣尚未掌握製冰技術之前,冰塊得從香港或日本進口,一般家庭消費不起,多半靠仙草凍、愛玉凍來消暑。日治時代,有日本人將相關機械與技術引入台灣,起初應用於儲存漁獲,因台灣夏天炎熱,難以忍受的日本人才將技術用於製造冰品,而使吃冰成為一種大眾化的享受。

剉冰是台灣最早出現的冰種,一開始的口味很樸素,僅是用刀具或機器刨出的清冰屑,加上糖水和化學成分製成,帶有果香的香蕉油而已。隨著物資逐漸豐富,剉冰也開始多樣化,加入了紅豆、綠豆、鳳梨、米苔目、蜜餞等配料,衍生出八寶冰、四果冰、李鹹冰等多種選擇。現在,我們就來瞭解如何製作剉冰的經典配料吧!

台灣小吃的歷史可說是一個反映多元族群與文化融合的過程,承載了歷史背景、地理環境和社會變遷等元素。

◎小吃文化的起源

「小吃」原本指在正餐之間用以解饞或充飢的料理,通常作法較為簡單、份量較小、價格低廉、可以隨時隨地享用,而販售地點以街邊攤販、夜市、小型店面為主,這些特色與小吃的起源有關。

早年從中國遷來台灣的先民,多在山林拓墾或在田野耕地。有人嗅出商機,即挑著扁擔賣些簡易的吃食。此外,這些移民通常會將在故鄉信奉的神祇分靈來台建廟祭祀,這些寺廟是他們離鄉背井的心靈寄託,也是同鄉之間聯誼聚會的場所。所謂「有人潮就有錢潮」,廟口周遭便漸漸形成市集,其中必然包含點心攤販,這即是小吃文化的起源。

隨著人們生活富裕化,小吃也日益精緻化,有些產品的製作、價格,已與正餐不相上下,甚至進駐美食街、飯店等場所。加上整體環境從農業社會走向工業社會,如今又發展為資訊社會,體力勞動大幅減少,也讓人們的飲食習慣逐漸趨向「吃巧不吃飽」,而使小吃有逐步取代正餐的趨勢。

以發源地來說,各地小吃的出現與當地物產、氣候密切相關,例如:彰化王功、台南安平等蚵仔產地,就有蚵嗲、蚵仔煎等名產;盛產地瓜和竹筍的南投竹山,便有居民就地取材製作成番薯包;強勁風吹拂的新竹成為米粉故鄉。

有些小吃則是人文的顯影,比如蛋腸是基隆商家為吸引收入差的漁民,才以成本低的雞蛋來灌腸;宜蘭糕渣是物質匱乏時代,人們將雞鴨骨架和海陸碎肉物盡其用製成。也有不少是小吃業者靈機一動的產物,像是以賣剩食材組合的淡水阿給,從蜜芋頭邊角料發想的芋圓等。

◎深受外來文化影響

小吃的多元性拓展了台灣美食版圖,它既是由民族傳統、個人創意薈萃而成,也是我們生活中不可或缺的一部分。

除了源自本地的之外,小吃還深受外來文化影響,尤其是明鄭時期及清代來自閩粵的大量移民、日治時代的日本人、戰後從中國各省來台的榮民,以及近二十年嫁入台灣的東南亞外籍配偶,皆為台灣的小吃文化帶來了多樣性,例如:蚵嗲、蚵仔煎相傳是鄭成功為了給部屬加菜而誕生;一碗川味牛肉麵匯聚了多個省分榮民的手藝;而排骨酥的前身是日式炸豬排定食主菜……。這些因素結合在地的食材、飲食偏好和烹飪技術,才轉化為各種獨特的台灣味。

小吃文化的傳承與創新

進入20 世紀,西式美食、日式料理等大舉來襲,加上年輕一代對飮食求新求變的創造力,再次為台灣小吃帶來了另一波革命。總之,台灣小吃是一個中西、新舊不斷交融與創新的成果,它不僅豐富了大家的飮食生活,也成為文化認同的重要一環。

◎因應時代開創新風味

傳統小吃並未消失,只是因應時代開創出新風味,例如:原本以李子和鳥梨製成的糖葫蘆,後來出現了小番茄、草莓、葡萄、奇異果等不同形狀與材料的選擇;最初以絞肉、紅豆泥、白豆沙、芋泥當作餡料的涼圓,如今也出現抹茶、哈密瓜等迎合年輕人口味的內餡。

◎海外大放異彩的小吃

在全球化浪潮下,台灣小吃最能吸引海外旅客訪台的要素之一。根據交通部觀光署於西元2023 年的「來台旅客消費及動向調查」,最熱門的遊覽景點前四名依序為夜市、台北101、西門町、九份,主打「美食或特色小吃」的夜市高居第一。

小吃除了是本土觀光業的關鍵軟實力,像珍珠奶茶和刈包也在海外大放異彩,成為台灣最美味的宣傳大使。其中,珍珠奶茶早在1997年就由兩位台灣工程師帶入加州矽谷,風靡美國後,又在加拿大、德國、日本、中國、巴西和印度創下佳績。根據聯合市場研究(Allied Market Research)的報告,珍珠奶茶的市場規模在2027 年將達到43 億美元。至於刈包,則是2013 年由台灣女孩張爾宬和一對香港兄妹帶進東倫敦週末市集,如今該品牌「BAO London」在倫敦已有6 間分店,蘇活分店還曾連續9 年入選米其林必比登名單。

除了這兩項小吃,根據美國CNN 於2015 年發起全球投票選出的「台灣不可或缺的40 樣美食」,結合2017 年菲律賓媒體ABS-CBN 評選的「台北行14 大必嚐小吃」,胡椒餅、臭豆腐、滷肉飯、蚵仔麵線說不定是下一個受到海外青睞的新寵美食。

台灣小吃承載歷史背景&飲食文化

◎牛肉麵

來自五湖四海的外省老兵催生的台灣川味牛肉麵,並沒有所謂的正宗口味。一般認為是效法四川郫縣傳統製程的岡山明德辣豆瓣醬出現之後,又與廣東人擅長的燉肉、煲湯料理,還有山東人的製麵技術,結合成這道遍地開花,各有千秋的美食。因為要禁得起長時間熬煮,通常會選擇帶筋、具有嚼勁、脂肪較多的牛腩或肋條部位來製作牛肉麵,其中的膠原蛋白久煮之後會化成膠質,使得肉質軟嫩多汁。

將厚實紅潤的大塊牛肉,先與辛香料、水梨等甜味蔬果熱炒以鎖住肉汁後,再加上含有數種中藥材的滷包、靈魂醬料「豆瓣醬」,以及多種調味料一起小火慢燉,讓這道麵食保證湯醇鮮美、牛肉入味。

◎八寶冬粉

標榜一次可吃到3 種羹的八寶冬粉,創始店原本是基隆廟口夜市名攤的金茶壺。七十多年前,發明人陳增祥為了幫助不爭家業、創業屢屢受挫的小兒子,從家家戶戶年節會吃的火鍋萌生靈感,煮出了第一碗八寶冬粉。

八寶冬粉就像重湯底、食材豐富的火鍋一樣,這道暖呼呼的熱食以豬骨高湯為湯頭,再加上肉羹、花枝羹、蝦仁羹、金鉤蝦、金針、木耳、筍絲、韭菜、芹菜、冬粉等10 種材料,又為了討吉利和順口,冠以「八寶」之名。

我把蝦仁羹、花枝羹改為蝦仁和花枝,製作更加簡單,也更能品嚐到原型食物的滋味;又以冬菜取代韭菜,除了可提味之外,在非韭菜產季也照樣能享用這道小吃。

◎雞肉飯

嘉義最具代表性的美食「雞肉飯」起源於民國38 年,當時「噴水雞肉飯」第一代老闆林添壽靈機一動,將祭拜才吃得到的雞肉切絲放在白飯上,再澆上滷汁,完成了這道得意之作。七十多年來,店家從使用肉雞,改為肉質較不鬆軟也不過於結實的仿仔雞,最後改良成有咬勁的火雞肉。

這道風味獨具小吃的美味祕密在於雞肉、醬汁、米飯的完美搭配。將蒸熟的鮮嫩雞胸肉剝成細絲後,平鋪在白飯上,再淋上以煮雞高湯作為基底的香濃醬汁,撒上用雞油油炸再混拌的紅蔥酥,並佐以可解膩的糖醋小黃瓜或黃色醃蘿蔔,小小一碗也讓人心滿意足。

◎四神湯

芡實、蓮子、淮山、茯苓組成的四神湯,其實原名「四臣湯」。中醫認為,上藥為君,主養命;下藥為臣,主養性;這4 種中藥材的藥性溫和,與豬肚燉煮可溫脾養胃,故而得名。

關於四神湯還有一則趣聞。據說,乾隆皇帝下江南巡幸時,隨行的4 位大臣因旅途勞頓,竟然全都病倒了。幸好有良醫開出以上妙方,大臣們服用後都一一康復。乾隆大悅之下,昭告天下:「四臣,事成!」從此,這方藥劑便在民間盛傳。傳到閩南後,因為閩南語的「臣」和「神」音同,即漸漸訛傳為四神湯了。

不少人為了改善口味,會以薏仁取代芡實、茯苓,並搭配豬小腸來燉湯,我選擇額外添加薏仁,這樣可盡量保留功效,也更加美味。

◎魚丸湯

相傳春秋時代的楚國平王嗜吃魚,但最忌吃到刺,有時一怒之下,就將沒把魚刺挑乾淨的御廚處死了。後來,有御廚偶然發現用刀剁魚可除去魚刺,並將剁好的肉泥捏成丸。這空前的料理法贏得君王的歡心,也讓他保住了性命。

肉多且較硬、刺少的魚都適合用來打魚漿,像是旗魚、飛虎魚等,而虱目魚由於刺多,必須用研磨度高的食物調理機來製作。打魚漿時,絕對不能少放鹽和冰水。

鹽可溶出魚肉中的鹽溶性肌凝蛋白,它會在魚肉間形成黏性,並在加熱時生成網狀結構,賦予魚丸彈性;碎冰則可增加含水量,讓口感更脆彈,而魚漿在越低溫凝固也越有彈性。最後請記住,生魚丸不可用沸水煮,以免肉質變老。

◎潮州肉圓

相較於油炸式的彰化肉圓、油泡式的北斗肉圓,由屏東潮州鎮發展起來的潮州肉圓,則以清蒸式為主,流行於屏東、高雄、台南等地。其實,這兩種肉圓的作法在蒸製之前十分相似,差別主要在於外皮米糰中地瓜粉和在來米粉的比例。

早期,台灣人的主食是地瓜佐以稻米,發源於彰化北斗的肉圓外皮含有較高比例的地瓜粉,流傳到屏東後,由於當地位處稻作一年三收的屏東平原,稻米供應充足,外皮的在來米比例因而得以提高。

稻米含量高的肉圓蒸過之後口感較佳,不必再下油鍋提高彈性,外皮保留了滑嫩、清爽口感。本配方則又加入了糯米粉,多了些許Q 彈,相信也能贏得油炸肉圓擁護者的歡心。

◎淡水阿給

在油豆腐中塞入冬粉、絞肉等餡料,再以魚漿封口,煮熟後淋上醬汁,這就是在淡水相當著名的阿給。這款美味名字來自日文炸豆腐「あぶらあげ」最後兩字的發音,發明者是楊鄭錦文女士。她原本與先生楊樹根在淡水國中旁賣著炒飯、炒麵等小吃,西元1965 年某日,因不想浪費賣剩的食物,便將其組合做成阿給,結果大受歡迎,從此就常駐菜單中。後來因淡水國中擴建,店面遷至真理街,至今阿給已是擁有近一甲子歷史的美食。

創始店的作法是以蒸籠蒸熟阿給,魚漿中也加了紅蘿蔔絲,我改以蘿蔔湯來煮熟,既簡化流程,也能補足原本由紅蘿蔔提供的甜味。阿給配上蘿蔔湯,嚐到平實的小幸福。

◎營養三明治

橢圓形的現炸麵包,中間夾入沙拉醬、火腿、滷蛋、番茄、小黃瓜,這款香酥可口的營養三明治是邱天盛先生於西元1961年所創。他原本是台南學甲人,後來到基隆廟口以推車販賣自製香腸,之後耐不住警察取締和流氓打擾,才找了固定攤位,並轉型賣起三明治,結果闖出名號,營業時間客人總是川流不息。

雖是油炸食品,但它含有醣類、蛋白質、蔬菜,名字冠上「營養」似乎並不為過,但背後原因或許和政策更有關係。當時,政府希望民眾多以美援麵粉替代米食,於媒體強力宣傳麵食營養豐富的觀念,這款以麵包製作的三明治才會如此命名吧!如今人們健康意識提高,已知只能把它當作偶爾放縱口慾時的選擇。

◎宜蘭粉腸

將地瓜粉、肉丁(有些會加筍丁)混合後灌入豬腸,再入鍋燜煮至熟的粉腸,是陪伴許多宜蘭人成長的美味。早期,人們生活拮据,難得能有一點肉品,便想方設法將其最大化,好讓每個人都能吃上一口葷菜,像這道小吃也是於焉誕生,加上含有澱粉可帶來飽足感,自然很快地擄獲人心。

如今,粉腸已遍布台灣各地,發展出各式各樣的口感:粉漿較多的吃起來軟Q、顏色較白,肉丁多的口感更紮實、較偏褐色;有些以色素或紅麴調成粉紅色,讓賣相更佳;有的肥肉比例較高,而南部人則偏愛以瘦肉來製作。由於不是為了販售,我省略了調色,只要淋上粉腸的標準配備「甜辣醬」,一樣能令人食指大動。

◎拔絲地瓜

將地瓜塊炸到外酥內軟,再裹上一層糖漿,夾起時,糖漿會拉出美麗的金色糖絲;冷卻後,糖衣會變成酥脆的外殼,和裡頭軟綿香鬆的地瓜形成鮮明對比。色香味俱全、甜而不膩的拔絲地瓜,源自明朝時的山東,當時拔絲技術主要用於料理當地盛產的山藥,所以除了地瓜之外,也可以換成山藥塊來製作,蘋果、香蕉、芋頭等皆適合。

這道中國北方餐館廚師都擅長的飯後甜點,看似簡單卻有學問,但只要掌握以下重點,就能做得可口:一、糖漿要煮到建議溫度,溫度不夠,糖衣會黏牙;溫度過高,容易帶有苦味。二、只要均勻沾上薄薄的糖漿即可,裹得太厚,則冷卻後不易咬開,味道也會太甜。

◎白糖粿

口感類似油炸的湯圓、麻糬,表面沾上糖粉,在台南特別流行的這款古早味點心,有人說是源自清朝時御廚製作的朝糕,用以安撫在大殿接見群臣時受驚哭鬧的幼年皇帝。然而,最普遍的看法則認為它來自福建漳州、泉州,是七夕節用來祭祀七娘媽(即織女)的供品,原本是做成比湯圓大1 ~ 2 倍的圓餅狀,中間還會刻意壓陷,象徵可盛裝織女與牛郎相會時感傷落下的眼淚。

如今,白糖粿已改良成長條狀,更容易均勻受熱和拿取。和許多糯米炸物一樣,它的口感外酥內軟,又因加了些許在來米粉,吃起來比較不黏牙。除了白砂糖之外,有些商家也會沾上花生粉、芝麻粉、煉乳、麵茶粉等,喜歡的話也可一一嘗試。

◎八寶剉冰

吃冰,是許多人的小確幸,但在台灣尚未掌握製冰技術之前,冰塊得從香港或日本進口,一般家庭消費不起,多半靠仙草凍、愛玉凍來消暑。日治時代,有日本人將相關機械與技術引入台灣,起初應用於儲存漁獲,因台灣夏天炎熱,難以忍受的日本人才將技術用於製造冰品,而使吃冰成為一種大眾化的享受。

剉冰是台灣最早出現的冰種,一開始的口味很樸素,僅是用刀具或機器刨出的清冰屑,加上糖水和化學成分製成,帶有果香的香蕉油而已。隨著物資逐漸豐富,剉冰也開始多樣化,加入了紅豆、綠豆、鳳梨、米苔目、蜜餞等配料,衍生出八寶冰、四果冰、李鹹冰等多種選擇。現在,我們就來瞭解如何製作剉冰的經典配料吧!

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價