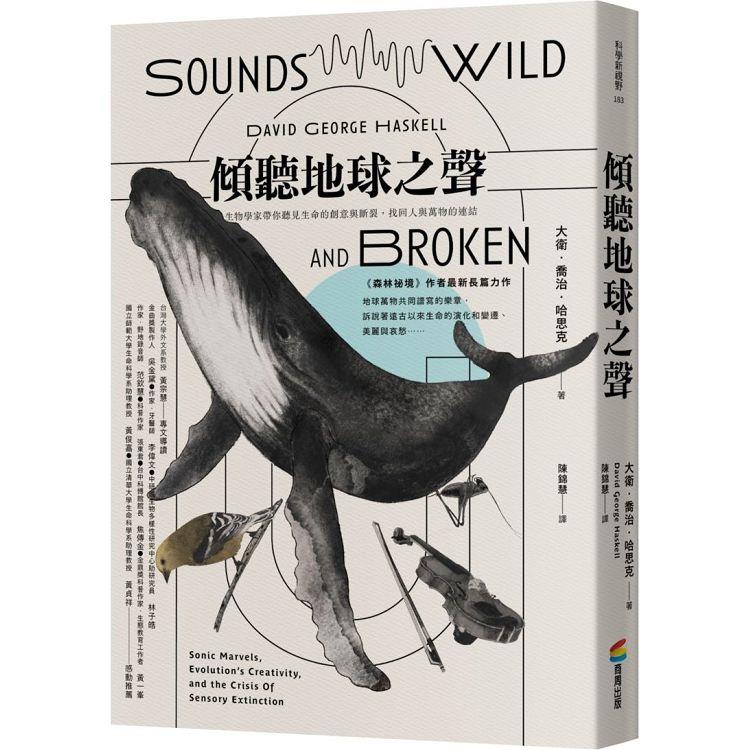

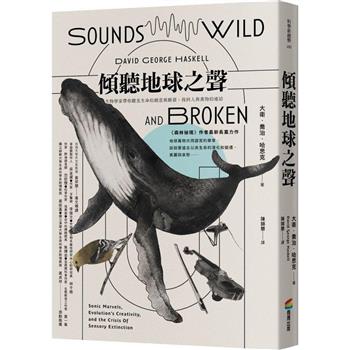

傾聽地球之聲:生物學家帶你聽見生命的創意與斷裂,重拾人與萬物的連結

這個變動與不公平的動盪年代,領略聲音之美與斷絕變得極其重要活動訊息

內容簡介

名人推薦

佳評如潮:

本書是一支以生命的音符鋪寫而成的交響曲。書中文字令人著迷、痛心,卻又優美動人。

——《第六次大滅絕》(The Sixth Extinction)作者 伊麗莎白.寇伯特(Elizabeth Kolbert)

聽大衛.哈思克的,他會改變你聆聽世界的習慣。哈思克這樣的科學家世所罕見,他用充滿詩意的淵博文辭闡述他探討的主題:地球多姿多彩的自然聲響;我們可以從這些豐富多樣的聲音學到什麼;當聲音種類減少,我們會失去什麼。這本出色的書籍是一份禮物,讓我們深刻了解聲音,也享受一段璀璨的閱讀過程。

——《鳥的天賦》(The Genius of Birds)作者 珍妮佛.艾克曼(Jennifer Ackerman)

大衛.哈思克的文章脈絡分明,教導我們聆聽地球上的生命美麗又哀傷的歷史。本書會改變你聆聽大自然與傾聽自己的方式,但願能幫助我們及時治癒我們的地球。

——《鳥為什麼鳴唱》(Why Birds Sing)作者 大衛.羅森柏格(David Rothenberg)

振聾發聵的呼喚,邀請我們重拾與聲音的久遠交流。大衛.哈思克細膩的文筆和深入的研究,將奇妙的大自然與思維力、啟發人心的崇敬和保護聲音多樣性的急迫感融於一爐。地球的聲音歌唱著美與需求。哈思克讓我們明白,能夠聆聽是多麼了不起的天賦與責任。

——《科學、自然與精神的交叉路口》(Rooted: Life at the Crossroads of Science, Nature, and Spirit)與《莫札特的八哥》(Mozart’s Starling)作者 莉安妲.琳恩.霍普特(Lyanda Lynn Haupt)

這本絕妙佳作會改變你聆聽一切聲音的習慣。哈思克帶領我們深入人類與其他生物的樂曲,揭示一個又一個驚奇。以強有力的言辭守護物種,更守護生命的感官經驗。

——《最奇特的生物》(A Most Remarkable Creature)作者 強納森.梅柏格(Jonathan Meiburg)

科學著作就該像這樣,充滿驚奇與感傷,隨著荒野的樂音顫動。可惜很少人能做得。哈思克在這本書裡扮演指揮,演繹恢宏的交響曲。他向我們揭示——不,是讓我們聽見——我們是這個共鳴世界裡的共鳴動物。找到與所有生物共鳴的頻率,我們的生命才能完整。他這本非凡書籍讓我在生命旅程中一路歌唱,也盡量回應沿途聽見的聲音。

——《變身野獸》(Being a Beast)作者 查爾斯.佛斯特(Charles Foster),

在這本書裡,大衛.哈思克再次拓展我們的感官世界,帶我們聽見地球上各式各樣的歌聲、音樂與話語,也闡述聲音源起、演化與連結的神奇方式。他專注、細膩的聆聽,提升了我們的聽覺敏銳度。

——《摯愛的動物》(Beloved Beasts: Fighting for Life in an Age of Extinction)作者 密雪兒.奈胡斯(Michelle Nijhuis)

對生命樂音的歡欣禮讚……哈思克完美融合了歷史、生態學、生理學、哲學與生物學,暢意體驗由鳥類與昆蟲、風與海、人聲與樂器組成的愉悅聲響……他鄭重提出警告,強調「生態系統的消音」會導致「個體被孤立,群體被瓦解,生態的恢復力和生命演化的創造力也變弱。」哈思克說,聲音「正如文化知識,無形無影稍縱即逝」,卻又太珍貴,不能輕易失去……以精湛的文字傳達急迫的訊息。

——《科克斯書評》星級推薦

哈思克聆聽時的欣喜感染力十足,讓人忍不住加入他的行列……他一語中的地指出,感官連結遠比枯燥的統計數字更能啟發人們的關注。他在過去的著作中已經展露傑出詩人科學家的特質,這本書讓他成為為地球發聲的桂冠詩人。哈思克熱愛他致力拯救的大自然,他精準的科學觀察因此更具說服力。

——《紐約時報書評》

地球會歌唱、鳴響、啼囀,也許是宇宙唯一擁有這些樂音的行星,就像哈思克在這本引人入勝的新書裡所說,擁有音樂,也有能夠聆聽的耳朵,是無與倫比的運氣,也是重大的責任……讀來欣喜連連。

——作家 凱絲琳.狄恩.摩爾(Kathleen Dean Moore)

在當代自然科學著作之中,哈思克的文筆獨樹一格……他鋪寫喜人的大自然詩篇,精心雕琢的字句令讀者深深著迷……精彩絕倫。

——Chapter16文學社群網站

思慮深刻、發人深省……哈思克以清晰的視角,描述遭到破壞的環境與人類的噪音對全球聲景的衝擊……他堅持而低調的發揮才智,為我們揭示一個又一個幽微的謎團,以無懈可擊的論點陳述保護聲景的重要性。

——《書單》雜誌

哈思克的文章情感豐沛,像優美的詩歌。他以生動的筆調為每個句子灌注豐富的意涵,幾乎可以說是一本會說話的書……不過,這本書真正的亮點,在於它邀請讀者設想他者的聆聽體驗,破除所有生物都以同樣方式聆聽的迷思。

——BookPage書評網

目錄

序言

第一部 源起

第一章 初始之聲與聽覺的古老根源

第二章 單一與多樣

第三章 感官折讓與偏誤

第二部 動物聲音的繁盛

第四章 掠食者、寂靜、羽翼

第五章 花、海洋、乳汁

第三部 演化的創造力

第六章 空氣、水、木頭

第七章 喧囂之中

第八章 性事與美

第九章 發聲學習與文化

第十章 深時的印記

第四部 人類的音樂與歸屬

第十一章 骨頭、象牙、氣息

第十二章 共鳴空間

第十三章 音樂、森林、軀體

第五部 縮減、危機與不公

第十四章 森林

第十五章 海洋

第十六章 城市

第六部 聆聽

第十七章 在社區

第十八章 在遙遠的過去與未來

謝辭

引用文獻

試閱

聽!在周遭的動物聲音中,我們聽見了這個世界豐富多樣的實體。鳥類的鳴聲包含了草木的聲音特質和風的呼嘯。哺乳動物的叫聲向我們揭示,掠食者與獵物如何在森林與平原的不同地形中聽見彼此。水的各種語氣以鯨魚和魚類的歌聲表達出來。植物的內部組織展現在昆蟲釋出的振動信號。就連你閱讀時默念著的這一頁文字,內在也存活著帶動人類語言發展的空氣與植物的標記。

我站在科羅拉多州落磯山脈東側山坡的松樹與雲杉林中,就在北柏德溪(North Boulder Creek)上游,也就是這條溪在落磯山脈的發源地。時值春天,但在這個高海拔,地面依然被積雪覆蓋。周遭一片靜謐,只聽見一隻紅交嘴雀的圓潤鳴聲。那啼囀聲像細長的水彩筆輕盈掠過畫紙。一筆筆溫暖的色彩,在平滑開闊的平面上急馳飛掠。在這雪地寂然不動的空氣中,每一個音符都格外嘹亮。

我在腰包裡翻找錄音機和麥克風,拉鍊和布料的聲音惱人的響亮。而後我靜止不動,手中的麥克風舉向紅交嘴雀停棲的西黃松樹梢。接下來幾分鐘,我在鳥鳴聲中休憩。

接著,嘶嘶響和轟鳴聲。強陣風從東北方襲來,暢行無礙的橫越山巒之間的寬闊谷地。樹木的聲音透露空氣的內在生命。一陣陣強力氣流在樹冠層掀起怒浪狂濤,一波波聲響蛇行急躍。渦流從空中向下捶擊樹叢,而後消散。一段段靜寂在這團喧嚷中移動,像隨風飄過湖面的葉片,輕掠、停頓,再轉往另一個方向。錄音機上的音量指示器衝上紅色區域,我調降增益鈕。突然之間,森林在吶喊。

可是紅交嘴雀繼續鳴囀,牠的聲音不知怎的穿透噪音的濃霧。那鳴聲的細膩彩筆一枝獨秀, 在風的灰色潑墨中添上幾筆鮮麗色澤。

這座山的性格包含在這支歌曲中。這隻雄紅交嘴雀貢獻出牠的春之歌,數千代祖先的共同經驗流進空中。只有能以歌聲克服林間強風挑戰的先輩,基因才有機會流傳下來。演化因地制宜塑造鳥鳴。

紅交嘴雀一直生活在常綠樹林中,四處搜尋松樹、雲杉、花旗松和鐵杉藏著種子的毬果。兩者之間的關係太長久,演化已經雕塑了紅交嘴雀的喙,方便牠啄食針葉木的毬果。牠結實彎曲的喙末端交叉,下喙鋒利的尖端扭向一側,上喙的末端彎向另一側。紅交嘴雀將喙的尖端滑進毬果的鱗片中,下喙向側邊一滑,頭部一轉,啪的撬開毬果,長長的舌頭順利取得藏在鱗片底部的種子。

紅交嘴雀對針葉木的喜愛,也在牠們的歌聲中留下印記。在風中搖曳的針葉木聲浪喧天,即使只是中等風力,也會發出怒吼。而且,除了夏季某些比較平靜的日子,這裡的風頻繁吹襲。在北美地面以上十公尺(大樹的高度)平均風力圖上清楚看見,一條強風帶覆蓋落磯山脈山脊。這裡的房屋一連幾天在強陣風下搖晃。登山健行彷彿在跟精力無窮的對手角力,尤其是從深冬到紅交嘴雀鳴唱的春季強風期裡。在歐洲和北美東部,最貼近的比喻是從海岸峭壁吹上來的暴虐強風:剛開始散步時還覺得心情舒暢,之後就會體力枯竭。

我的身體適應不良,樹木卻安然自在。它們彈性十足的枝椏順應氣流,彎腰低頭卸除風力。有別於低地的松樹,高山針葉木的針葉像鐵絲或尖刺,韌度增強,足以抵抗狂風撕扯磨損的力道。橡樹或楓樹如果長在這裡,枝椏就會折斷,樹葉會被吹落。高山針葉木強悍的針葉和柔韌的枝條在強風下發出的聲響,是這片森林所獨有,而這個聲響很可能塑造了紅交嘴雀的鳴聲。從風到樹,到鳥鳴聲。

事後我將錄音檔上傳到筆電。聲音播放時,有個圖表在捲動,呈現聲音頻率的變化。描畫在清晰背景上的細線,是紅交嘴雀的樂音結構。嘀啾啾,尖銳的上揚鳴啼,再兩個短促音符。這隻雄鳥的叫聲是比較低沉粗嘎的咘哩咘哩。一分鐘後,牠發出一連串比較短促、清脆的啾聲,收尾是非常高亢的唏。接著是急馳奔騰的音符大雜燴,三到四個音一組。突然穿插一小截嘁啊咿,像山雀的叫聲。整體來說,這段歌聲包含十多種元素,紅交嘴雀啼唱時似乎以混音手法處理這些元素,組合、重新安排,加點花腔或變音。成品顯得活潑又靈巧,滿滿的歡快變化。

突然間,螢幕被一片污斑抹黑。風來了。音頻圖下半截顯示低音的區域因為樹木的聲音變得模糊,紅交嘴雀的歌聲在這片雲霧上方舞動。牠所有音符的頻率都比松樹和花旗松的呼嘯聲來得高。

當風撲進這片森林,發出的聲響幾乎都低於一千或兩千赫茲。這跟其他森林的風聲大不相同。當強風吹襲橡樹或楓樹,或穿過熱帶森林的樹冠層,產生的咻咻聲頻率高得多,大約五千或六千赫茲。那麼,山區的風是連續幾小時或數天的低吼。而在其他森林,風沒那麼頻繁眷顧,但只要一來,便是高頻的嘶鳴。這些針葉木的聲音帶著人類特質。風在它們之間製造出的聲音,頻率與人類語音相當,不像其他樹種是音頻較高的颯颯與咻咻。

以紅交嘴雀的體型來看,牠的音頻之高超出我們的預期。鳥的鳴聲跟樂器的聲音一樣,通常跟體積大小呈正比。渡鴉呱呱低鳴,蜂鳥吱吱尖叫,但紅交嘴雀篡改規則,唱出比體型相同的鳥類更高的音頻。

這片森林影響了紅交嘴雀的鳴聲,不只因為樹木與風的關係,還因為它們的毬果牽動了紅交嘴雀喙部的演化。落磯山脈紅交嘴雀的喙結實有力,適合吃西黃松和海灘松的種子。在太平洋西北地區,同種的紅交嘴雀喙比較小,適合用來打開北美雲杉和加州鐵杉的毬果。小巧的喙靈活度高,能以速度更快、音頻更高的顫音鳴囀。因此,紅交嘴雀和牠的小嘴親族白翅交嘴雀歌聲之所以不同,部分原因在於棲地樹木多樣化的毬果形狀。

在山區針葉林之中,音質高亢的不只是交嘴雀。秋天的時候,麋鹿求偶的叫聲充塞山谷,最遠能傳到幾公里外,在山坡和懸崖之間回盪。動物學家形容麋鹿的叫聲像「吹軍號」,但那音質其實更像長笛吹奏出的古怪和聲。麋鹿仰起腦袋,發出一串近乎純淨的單音,音階先往上升,持平一、兩秒,再往下滑,最後通常夾雜一點粗糙的呼嚕聲。我第一次聽見那聲音是在落磯山脈一片雲杉林中,當時無法相信體型這麼龐大的動物,發出的聲音竟是高音頻。麋鹿的體重超過三百公斤,牠的軍號穩定的主音頻率大約在一千到兩千赫茲之間,比兔子的尖叫聲高一點。

麋鹿的近親北歐紅鹿聲音低沉得多,兩百赫茲,是我們預期中這種體型的動物會發出的低頻喉音。科學家研究被獵人射殺的麋鹿的聲帶,卻仍然不了解牠們怎會發出那樣的聲音。牠們擁有大型動物該有的長聲帶,長度是人類聲帶的三倍,然而,牠們卻用這個大型樂器擠出高頻音。不過他們的喉骨和韌帶比紅鹿短,意味著牠們或許可以箝住聲帶,或用別的方法加以限制,讓聲帶變短,以便快速振動,產生特殊的叫聲。

到了秋天發情期,公麋鹿有時會彼此衝撞展開角鬥,發出喀嗒聲響。不過,牠們的對峙通常是遠距離進行,用聲音相互叫陣。我曾經坐在山坡的樹木線上方,聽見相隔五公里的公麋鹿一來一往彼此叫囂。在高海拔地區的聲音傳送上,只有飛機能勝過牠們。公麋鹿啼叫的地方通常是蜿蜒溪流旁的開闊草地,或近旁的針葉樹林。為了達到成效,公麋鹿的軍號聲必須穿越數百公尺的針葉林。公麋鹿的叫聲一來是為了向其他公鹿示威,二來則是為了向長年生活在母系麋鹿群中的對象傳情表意。秋天時這些團結的母鹿群匯聚在山谷中,發情的公麋鹿則會爭奪加入某個群體的特權。這些麋鹿群通常遠離彼此的視線範圍,只靠公麋鹿的軍號聲彼此連結。

交嘴雀的鳴聲跟落磯山脈的特有聲響似乎兩相搭配,麋鹿的軍號聲也是如此。低沉的吼叫聲會被風聲掩蓋,所以這是特殊狀況。在大多數棲地,低頻音比高頻音更適合長程通訊,因為低頻音波長較長,能繞過障礙物,也比高頻音更不容易在狂風中變調。可是在強風不斷、針葉堅硬的樹林裡,樹木的壓倒性噪音似乎抵消了這些優勢,迫使動物調高叫聲的頻率。

區區兩個例子,不足以證明環境噪音塑造了這片山區的動物叫聲。交嘴雀和麋鹿的高頻叫聲或許是基於求偶的競爭與選擇,是聲音版的彩色羽毛和誇大犄角。或者這兩種動物的耳朵對高頻音更為敏銳,以便聆聽聲音沒有被風聲遮蔽的掠食者、競爭者或同類。聽覺適應了棲地之後,社交通訊就會往更高頻率發展。除非掌握更多個別物種的歷史與社群資訊,否則這些假設不可能得到印證。不過,每回我來到這個山區總是深受震撼,因為在這片我所見過最喧鬧的樹林之中,棲息著叫聲高得出奇、凌駕樹木怒吼聲的動物。

透過對動物聲音通訊的廣泛研究,我們能夠探知有形環境對聲音的影響。棲息在岩岸地區的鳥類叫聲響亮又刺耳,以免被洶湧的浪濤掩蓋,或遭猛厲的風聲切割。海鷗、蠣鴴和濱鳥(shorebird)都揚棄輕聲呢喃和微妙轉調。相反的,牠們用強有力的重音劃破呼號的風聲和海浪的轟鳴。棲息在湍急水流附近的鳥類和蛙類,叫聲通常嘹亮又高亢,凌駕掩蔽一切的水流聲。

在森林裡,植被會讓動物的聲音變得細薄、模糊。葉片、莖幹和樹幹能吸收並反射聲音,削弱或增加殘響。在一段距離外,所有聲音都會減弱,清晰度降低。因此,相較於廣闊鄉野的鳥類,森林中鳥兒鳴唱時,大多使用比較單純的慢速哨聲或連音。比方說,北美猩紅比藍雀豐潤的高低囀鳴,切嚕嘁哩切嚕嘁,就非常適合牠們的繁殖地,也就是楓樹、橡樹和山胡桃的茂密枝葉。鶇鳥(Eurasian thrush)、嘯鶲(Australasian whistler)和世界各地繁茂熱帶森林的鳴禽單調的音符和曲折的長笛音也是如此。

相較之下,在開闊的草原與平原,干擾聲音的不是植被,而是疾風和亂流。在這些地方,細微的音調轉折會被風聲抹除。很多牧草地和岩石地形的鳥類於是啾啾顫鳴,用重複的跳音劃破風聲。澳洲的烏草鷯鶯、北美牧草地的沙鵐(grasshopper sparrow)和地中海與西亞的草原百靈的顫音,都是開闊鄉間的鳥類高速回旋的鳴聲。

不同的是,棲息在濃密植被中的哺乳類叫聲比在開闊鄉野的同類更高,似乎是聽覺的差異所致。一項對五十種動物所做的調查發現,棲息在森林裡的哺乳類平均聽覺靈敏度高峰是九千五百赫茲,比棲息在曠野的哺乳類高出三千赫茲。這個差異的原因可能在於,森林中的哺乳類迫切需要聽見其他動物拂過葉間、低音量高頻率的細微沙沙聲。森林中的哺乳類獵物或掠食者沒有翅膀,無法快速逃逸或降臨,只能仰賴耳朵聆聽逼近的危險或機會。動物在植被之間移動的聲音通常頻率偏高,對耳朵能適應這個音頻範圍的動物有利。而這樣的聽力又有利於高頻的通訊聲,直接傳送到求偶對象或競爭者耳中最合適的位置。森林哺乳類的聲音頻率,因此多半比平原或稀樹大草原的哺乳動物更高。舉例來說,根據體型大小,亞洲金貓或山貓這類棲息在森林中的貓科動物的吼聲、嘖嘖聲或喵嗚聲,音頻高於非洲與亞洲的獰貓和亞洲的兔猻這類棲息在曠野的貓科動物。同樣的,住在森林裡的松鼠和花栗鼠的叫聲、嚓嚓聲和嘰嘰喳喳,也比寬廣草地或沙漠的地松鼠和其他齧齒動物來得高。

人類的語音和聽覺顯示,我們本質上是開闊草地和稀樹大草原的大型動物。我們的聽覺靈敏度高峰落在兩千到四千赫茲之間,而我們的語音頻率比較低,在八十到五百赫茲之間,偶爾點綴高達五千赫茲以上的絲音。我們的近親黑猩猩的聽覺靈敏度高峰是八千赫茲,而且牠們能聽見的頻率比我們高得多,達到將近三萬赫茲。黑猩猩的發聲方法花樣繁多,其中不少是高頻音。牠們的長距離嘯叫名為「噓喘」(pant-hoot),一開始是輕聲低頻的咕噥聲,而後升高到類似人類幼兒的刺耳尖叫,大約是一千五百赫茲,比成年人大約四百赫茲的尖叫高得多。像這樣的兩相比較,很容易被體型差異(我們比黑猩猩重一點)和個別物種的生態癖好誤導。不過,人類和黑猩猩之間的差異,倒是符合哺乳類聽覺與發聲的調查研究結果。

因此,我們的聲音不適合在森林裡遠距離溝通,語句很快就模糊不清。人類族群若想在森林裡彼此通訊,會選擇使用洪亮的鼓聲或哨音。全世界有數十種口哨語(whistled language),大多出現在有濃密森林的地區。哨音不但能在植被之間順暢傳遞,只要技巧熟練,會比人類發出的所有聲音都響亮,能將訊息傳送到一公里外或更遠的地方。

食物也能塑造動物的聲音。大嘴鳥鳴叫的聲音通常音速較低,頻率範圍也比較窄,因為牠們的大嘴對發聲構成生理上的限制。這種現象在中南美洲熱帶森林的鴷雀(woodcreeper)身上更是明顯。鴷雀家族的喙大小不一,從斑喉鴷雀的粗短型到長嘴鴷雀驚人的釣竿長嘴。喙越長,鳴聲的速度和頻率範圍就越窄:短喙鳥以顫音鳴唱,長喙鳥則是拉長的哨音。南美厄瓜多加拉巴哥群島的各種達爾文雀存在類似規律,棲息在不同地形的紅交嘴雀也是如此。

科學家比對全球六到七千種語言發現,飲食似乎也影響人類語言的聲音形態。採獵維生的人通常少有唇齒音,也就是以上齒抵住下唇發出的f和v音。農耕族群使用的唇齒音比採獵者多出三倍,因為他們的食物比較軟,兒童時期的深覆咬合(overbite)常常延續到成年。而採獵者和我們的舊石器時代祖先的牙齒接觸到硬質食物後,深覆咬合現象消失,發展出強勁的對切緣咬合(edge-to-edge bite)。form、vivid、fulvous、favorite,從這幾個英文字的發音,我們聽見食物特性如何塑造我們的口形和語言。

我們或許還能聽見氣候和植物對人類語言多樣化的影響。比如熱帶森林等溫暖潮溼植被茂密的地區,子音通常比涼爽開闊的地區來得少。只是,有些語言學家認為這樣的相關性欠缺統計學上的基礎。子音的可辨識度取決於高頻率與快速變化的振幅,這些特點通常會在濃密的植被中變得模糊。在森林裡,響亮的oo和aa可能比pr和sk更容易聽懂。空氣乾燥時,喉頭發出抑揚頓挫的母音比較費力,乾燥地帶的語言因此更偏向使用子音。我用英文寫下這段話,而英文來自相對開闊的乾燥地域。歐亞大陸有許多乾燥平原和稀樹大草原,即使是在溼度比較高的區域,冬天由於溫度夠低,相對比較乾燥。我豐富的英語子音和稀少的母音,跟在熱帶森林中發展出來的多母音語言大異其趣。

地區性的環境差異好像也是人類語言多樣化的助力。比起季節變化較大、比較不可預測的地區,一年四季都有穩定植被的蓊鬱環境,語言種類通常比較多。物產豐饒的地區適合小範圍的人類族群生存,助長了語言的差異度與地區多樣性。從基本音節到複雜語音的多樣化,人類的發聲技能跟其他動物一樣,或多或少受到我們居住、賴以維生的環境影響。

空氣影響聲音傳遞,水和固體也是一樣,每一種媒介都有它自己的聲學特性。棲息在水中的動物,或透過樹木與土壤傳遞訊息的動物,都依據棲地的物理特性發展出自己的聲音。

至於生命中大多數時間都在沿岸水域活動的海洋動物,海平面和海底的反射共同削弱或掩蓋低音。因此,座頭鯨、弓頭鯨和露脊鯨這些在近海覓食的海洋哺乳類的聲音,通常比在遼闊大海的藍鯨和長鬚鯨更為高亢。

暗礁上方的水域、驚濤沖擊的海岸或奔揚的淡水溪流,都是音聲喧騰的處所。乘風而起的波濤、拍岸的碎浪或飛濺的溪水喧鬧嘈雜,排擠大部分聲響。棲息在這些地方的魚類彼此傳訊時, 就用重複的短促敲擊聲、嗡嗡聲或嘀咕聲。牠們通常會選擇最不容易被泠泠泙泙的水聲掩蓋的頻率。每一段促音都包含不同頻率,有明顯的開頭與結尾。寬廣的音頻和重複的起音與尾音,確保這些叫聲能克服充滿挑戰的環境噪音,被潛在配偶或競爭者聽見。這些動物的聲音通訊通常發生在近距離,也就是配偶或情敵出現在視線範圍後。

背景噪音的響亮程度好像也左右魚類的聽力。所有魚類都利用側線系統和內耳偵測水分子的低頻動態,其中有些向高頻區域擴展,或演化出更細微的頻率辨識能力。聽力絕佳的鯰魚、鯉魚和淡水象魚主要生活在平靜水域,比如流速緩慢的江河或池塘。水流平緩的棲地沒有背景噪音, 或許是牠們擁有靈敏聽力的原因。至於鮭魚、鱒魚、鱸魚和鏢鱸等棲息在奔騰激越的溪流或海岸的魚類,並沒有因靈敏的聽力獲益,因此依然承襲祖先的低頻聽力。

在人類眼中,無垠的大海看起來千篇一律。我們或許認為這種一致性向下延伸直達海底。然而,對聲音而言,海洋裡有個隱形導管,是個能讓聲音傳送數千里遠的通道。這個「深海聲道」 的位置大約是在海面下八百公尺。水的溫度和密度的傾斜度(越往下溫度越低,密度越大),將聲音困在聲道內。當聲波向上或向下移動,就會被上面溫度比較高的水或底下密度比較大的水擋回來。這個液體透鏡將聲音傳過整個海盆,尤其是在水中移動不受海水黏性阻礙的低沉聲音。鯨魚善於利用這個聲道。在人類發明電報以前,牠們雷鳴般的嗚咽聲是唯一能橫越海洋的動物信號。

聲音也能藉由固體傳送,在木頭或岩石中移動的速度比在空氣中至少快十倍。我們的樂器就是運用這樣的原理。只是,這些木頭、皮革和金屬材質的薄片或弦的作用,是以振動方式將聲音傳送到空氣中。對於很多動物而言,固體卻是主要或唯一的聲音媒介。

包括昆蟲和蜘蛛在內,所有陸地上的無脊椎動物都靠外骨的神經察覺振動,尤其是足部關節軟組織的神經。不妨想像人類的腳趾、腳底和手指全都是耳朵。昆蟲的世界正是如此,牠們透過身體表面和附屬肢體內的受器,聽見周遭的振動能量,其中大多數還利用這種能力相互溝通。蜘蛛的腳會輕叩地面,向配偶和情敵傳送信號。角蟬家族等半翅目昆蟲則是利用腹部的發聲器官, 將連串的複雜聲波經由腳部送進樹葉或樹枝。這些信號通常無法在空氣中被聽見,卻能迅速清晰的傳給同伴用以聆聽的腿足或肢關節。對這些動物而言,腿足就是說話和聆聽的器官。

昆蟲生活在聲音的平行宇宙,跟我們人類能聽見的空中聲響並行。我們直到不久前才認識到這種固體聲景的廣泛與多樣。科學家在植物上安裝電子感應器,才發現百分之九十的昆蟲利用植物或地面傳遞某種振動,彼此溝通。我是在為一項樹木聲音展覽收集錄音檔的過程中,初次體驗到昆蟲這個唧唧吱吱嗒嗒的奇妙世界。當時我把小型感應器掛在棉白楊樹枝上,捕捉到在風中搖曳的枝椏內部無數震顫和砰擊。在樹木本身的嘩啦聲之間,點綴著為時一秒的高頻嗡鳴,分布平均,就像手機鈴聲設定為振動模式。我將聲音檔傳給密蘇里大學的雷克斯.考克羅夫特(Rex Cocroft),因為他是探索與研究昆蟲溝通的先驅。他告訴我那的確是昆蟲的聲音,很可能是葉蟬。我們沒辦法進一步確認,因為有別於耳熟能詳的鳥鳴聲,我們對多樣化的昆蟲聲音只有初步認識,沒有完整的索引將聲音與物種配對。對於喜愛探索的博物學家,昆蟲的「振動景」 (vibroscape)應該能提供豐碩的研究成果。

每一種植物、每一株植物的不同部位,都有不同的物理特性。嫩葉柔軟有彈性;成熟的枝條硬挺易脆。樹皮是一大片;但支撐葉片的細柔葉柄是質地細密的管子,中央是比較疏闊的核心。這些材質各自以不同方式傳遞振動,也有各自偏好的頻率。這種情況類似我們在公寓裡聽見鄰居家裡傳來的聲響:樓上住戶的硬木地板幾乎隔絕掉所有高頻音,卻是中頻腳步聲的絕佳傳輸器。如果鄰居在廚房地板鋪設軟木(一種樹皮類型),那麼只有最低頻的重擊聲會傳過來。如此繁複多樣的植物材質,正是昆蟲的聲響世界。這種差異性激發了昆蟲鳴聲的豐富性,正如不同植物也塑造了飛鳥與哺乳動物的繽紛鳴啼。關於植物的不同質地如何塑造振動聲響,北美東南部的角蟬提供了明顯例證。體型比蟬親族嬌小的角蟬,用牠們尖刺狀的口器吸取樹葉和莖幹裡的汁液。頭上的尖脊讓牠們看起來像小小的棘刺。到了繁殖期,公角蟬會發出嗚咽聲與喀嗒聲,母角蟬則以比較低頻的咕噥聲回應。這段對唱完全仰賴樹葉與莖幹傳遞的振動進行。

雙斑角蟬以背部的兩個黃色斑點得名,包含多個關係親近的物種,每個物種各有偏好的植物。這樣的歧異是古代物種向新的植物拓展棲地的結果。拓荒的角蟬移居新棲地後不但找到新食物,也進入全新的聲響環境。

東部紫荊(eastern redbud,森林邊緣常見的樹種)上的雙斑角蟬鳴聲是低沉的嗚咽,大約一百五十赫茲,頻率相當於人類的喉音低吟。榆橘(另一種森林小型樹)上的雙斑角蟬鳴聲頻率高得多,大約三百五十赫茲。這兩種角蟬體型相等,即使被人移到另一種樹木,也會維持原有的鳴聲類型。每一種樹都有特別的聲響特性,方便傳送某些音頻。每一種角蟬鳴唱的頻率,都最適合牠們偏好的樹種。正如人類的製琴師熟悉並運用木頭的細微差異,這些角蟬也改變牠們的鳴聲,以適應棲地的材質特性。

棲息在多種植物上的昆蟲,鳴聲的傳遞媒介比角蟬更多樣。舉例來說,斑色臭椿(harlequin stinkbug)攝食的植物超過五十種,牠們的鳴聲是多頻率的唧唧聲,可以利用不同樹種的葉片與莖幹傳送。牠們是浪跡天涯的吟遊詩人,隨處都能傳唱,有別於從一而終的雙斑角蟬。

狼蛛和跳蛛以振動吸引交配對象,振動的頻率符合牠們獵食所在的落葉堆的傳聲特性。大象發出隆隆聲響呼叫遠方的同類,這些聲響透過地面傳送。牠們的腳密布著感應細胞,會將感應到的振動沿著腿骨傳到頸部,而後抵達內耳。這些隆隆聲頻率極低,人類的耳朵聽不見,卻最適合在土壤裡長距離傳遞。

動物界的聲音表達之所以如此豐富多樣,部分原因在於地球千變萬化的物理特性。我們聽見鳴聲或叫聲時,聽見的是那聲音演化過程中的有形情境。我們周遭也布滿人類耳朵聽不見的聲音,每一種都配合它的環境調節。我們的感官只覺知到整體的一小部分,但我們有想像力。河面以下的魚兒對彼此咚咚有聲;海岸外的鯨魚將鳴聲送入深海聲道,等著聆聽半個世界外的回應; 昆蟲在樹木或花草莖幹上熱情對唱。在人類的語言中(不管是口語訴說或紙頁傳達),我們聽見棲地、食物以及空氣與植物的物理特質,對我們祖先的語言的影響。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

相關商品

森林祕境(暢銷改版):生物學家的自然觀察年誌

嗅聞樹木的十三種方式:從氣味的語言了解樹木(書衣海報特別收錄12張精緻植物手繪)

傾聽地球之聲:生物學家帶你聽見生命的創意與斷裂,重拾人與萬物的連結

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價