聲音的形狀:環境錄音入門─從聲音遇見世界

揭開生活周遭未知聽覺世界的神祕面紗、特別收錄珍貴採集音源,文字與聲音的同步閱讀!活動訊息

內容簡介

由音質、音頻、音場、音源所組成的記憶,

形成每個人心裡無二的景致。

音樂本大賞第一回受賞作品

「錄音」開創的嶄新聽覺地平線

揭開生活周遭未知聽覺世界的神祕面紗

樹梢的搖曳之中,都市的喧囂之中,民族音樂的背景之中,

固體傳導的振動之中,水底的聲音環境之中,我們可以聆聽到什麼?

透過實踐與鑑賞,擴展聲音可能性的劃時代音響文化論

★杜篤之 國際電影音效大師.湯湘竹 資深現場同步錄音師.郭禮杞 電影聲音設計與金馬得主.王虹凱 藝術家/前美國巴德藝術學院聲音與音樂研究所客座教授.呂心純

臺大音樂學研究所所長——杜比立體聲環繞式推薦

★第一回日本音樂本大賞暨讀者賞受賞作品

★靠近世界的第一步:環境錄音的全實踐,技術與心意的雙線並進,本書介紹基於多種觀點、方法作成的各式環境錄音作品,揭開生活周遭的未知聽覺世界的神祕面紗,製成一份專屬聲音地圖

★特別收錄珍貴採集音源,文字與聲音的同步閱讀!

聲音的形狀∣從聲音「再次」遇見且為本已擁有的世界。環境錄音與聲音產生地的歷史、生態環境與錄音者的視角等背景息息相關,本書從當代視角全面概述環境錄音的歷史、理論和實踐,這是涵蓋錄音、聆聽、學術和哲學等主題的入門書,以特殊觀點重新錨定人類所處的位置。而作為錄音作品,聆聽主體可結合多種情感與體驗,描繪各自不同的風景、意象或故事,每每回放,快速捏塑出記憶的形狀。聲音超越立體。環境錄音改變我們看待世界的方式,聆聽不僅經由耳朵,甚至能被整個身體所感受。我們所處的並非由人耳聽得到的周遭「聲音」構成的世界,反而是依賴身體或物體感受(或無法感受)「振動」、「波動」構成的世界。環境錄音是一種透過麥克風觀察與紀錄一個場域、空間聲響的行為。本書以案例講解從自然音、環境音到音樂等各種錄音對象的錄音方式,並談及錄音器材與錄音方式等技術層面,並不重視以「忠實」、「正確」錄製「高音質」特定聲音或音樂的相關方法或秘訣。什麼是「好」的錄音,什麼是「壞」的錄音,並不只取決於「音質」、「忠實性」與「再現性」等觀點。環境錄音更像重新審視好壞基準本身的界線,具有一種作為經驗性、回歸性思考關於聲音與音樂、聆聽行為、身體、場域、風景等各種要素的實踐性意義。

名人推薦

【專業推薦】

杜篤之.國際電影音效大師

湯湘竹.資深現場同步錄音師

郭禮杞.電影聲音設計與金馬得主

王虹凱.藝術家、前美國巴德藝術學院聲音與音樂研究所客座教授

呂心純.臺大音樂學研究所所長

——杜比立體聲環繞式推薦

目錄

前言

第一章 何謂環境錄音

本書觀點

我與環境錄音的相遇

錄音作為表現行為

什麼是環境錄音

場域的固有性

環境錄音的目的

環境錄音的歷史

專欄Ⅰ 麥克風與立體錄音方式①

第二章 採錄環境的聲音

克里斯・華特生

關於「環境」

觀察與紀錄

採錄水的聲音

採錄洞窟裡的聲音

採錄空間內部的共鳴

法蘭西斯科・羅培斯

把風變換成聲音的樂器

風弦琴的錄音

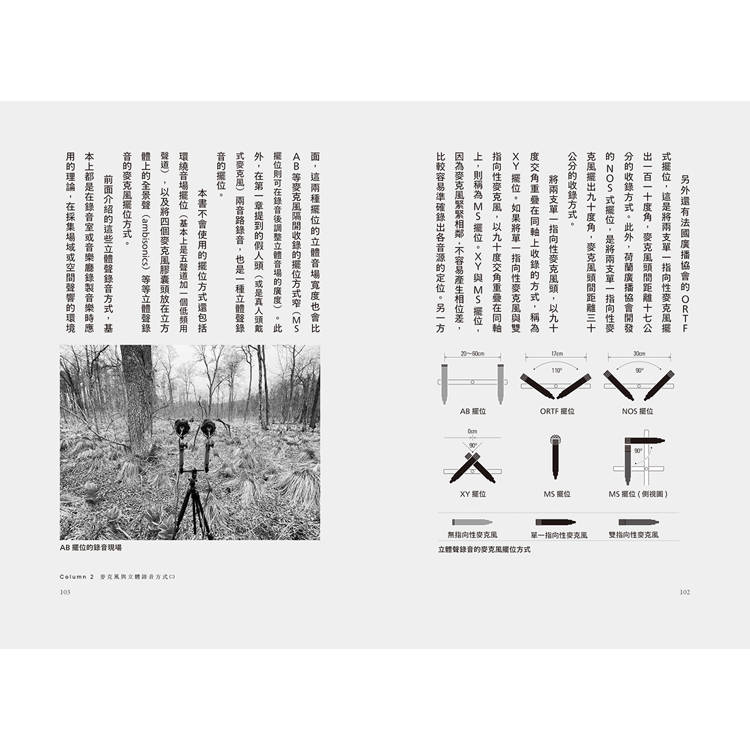

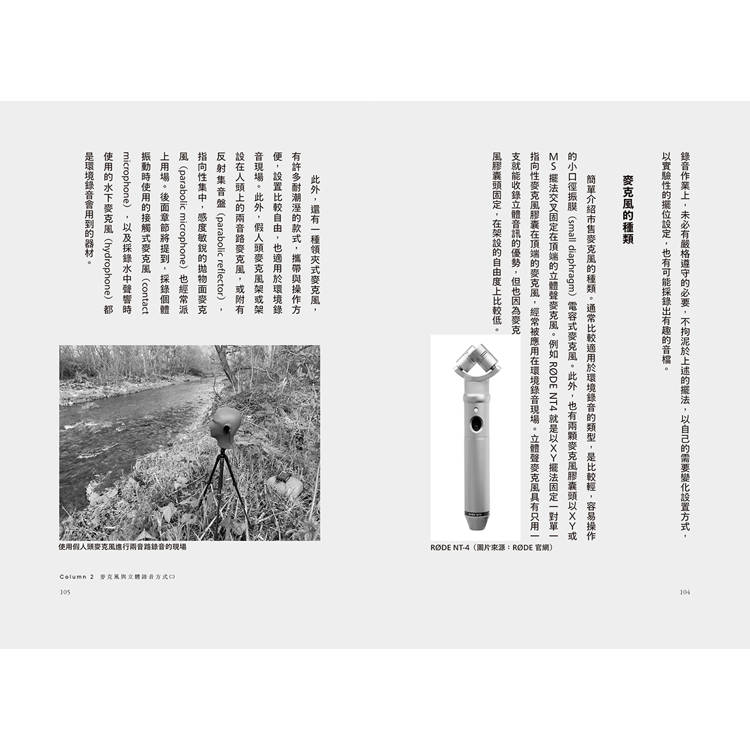

專欄Ⅱ 麥克風與立體錄音方式②

第三章 採錄音樂的聲音

越南的銅鑼文化

採錄巴拿族的「音樂」

「音樂」的環境錄音

對演奏者的顧慮

攝影與錄音的不同

網球外套樂團〈Baibaba Bimba〉

專欄Ⅲ 錄音機與麥克風擺設①

第四章 採錄聽不到的聲響

採錄固體的振動

角田俊也

採錄植物的聲響

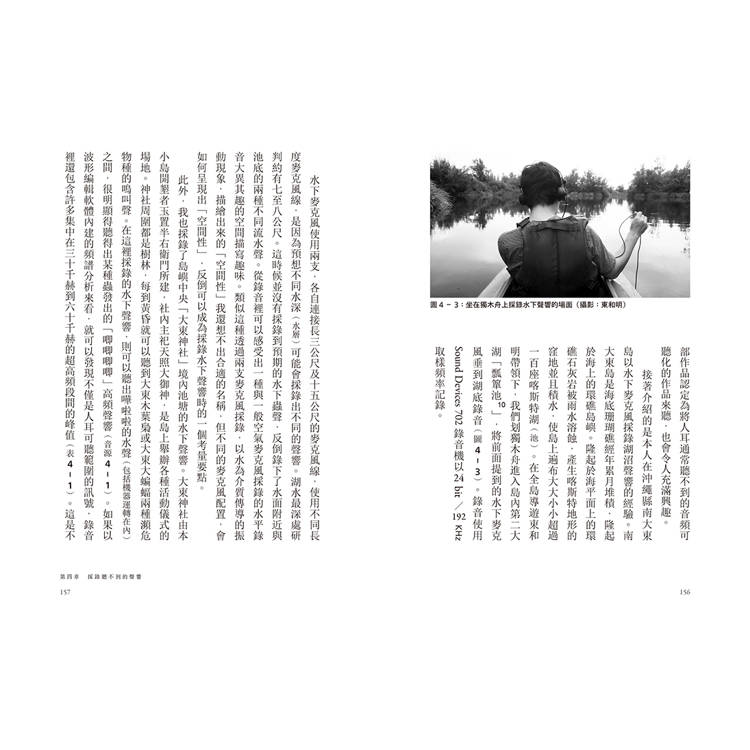

水下聲響的世界

水下麥克風

水下聲響的錄音作品

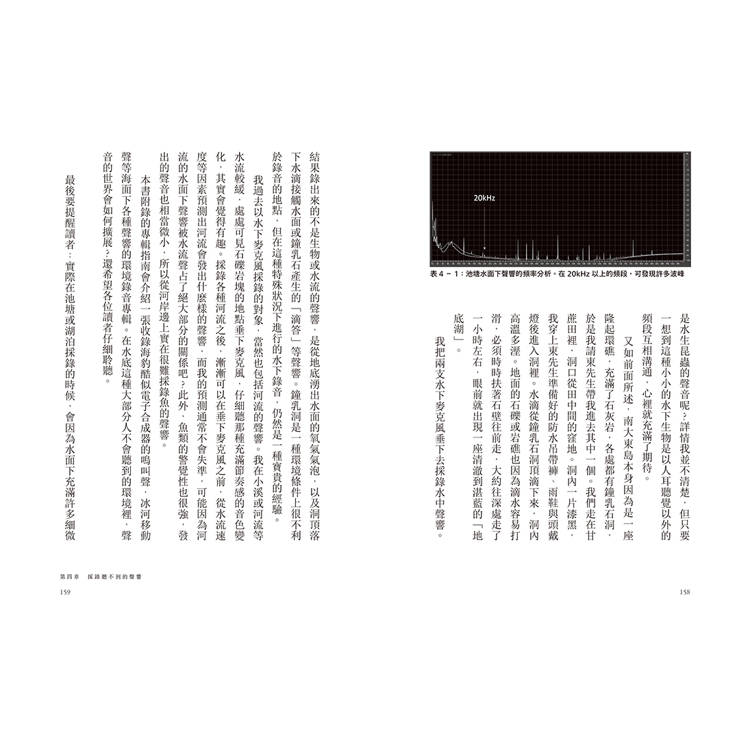

採錄超音波

作品評論

超高頻錄音與超音效應69

專欄Ⅳ 錄音機與麥克風的設置②

第五章 聲音的實地考察

人類學性質的環境錄音作品

《海鳴之鄰》

多瑙河的聲音地圖

角田俊也《Somashikiba》

安格斯・卡賴爾《Air Pressure》

極端的「環境」

專欄Ⅴ 給環境錄音入門者的小提示

第六章 錄音的編修與作品化

作品創作流程

編修作業(音源確認與整理)

編修作業(音源的修整)

個人隱私與著作權問題

共享

聲音地圖

工作坊

展現錄音脈絡的方式

附錄一:「關於環境錄音」座談──柳沢英輔 × 佐々木敦 × 角田俊也

附錄二:專輯與專書推薦

試閱

試閱:〈第一章 什麼是環境錄音〉

(選摘)

廣義而言,環境錄音(field recording)指的就是從錄音室以外的各種空間場域採錄聲音與音樂的行為,以及產生的錄音物。環境錄音既是民族音樂學、民俗學、文化人類學、音響生態學、生物音響學等各種學術領域的研究手段及成果物件,在音樂及音響作品創作、電影電視、廣播節目、當代藝術創作等領域也廣泛受到運用。從收錄世界各地的音樂、聲景的作品到更為實驗性、概念性的作品,各式各樣的環境錄音被以CD或唱片型態發行,也被放進藝廊、美術館展出,或是用於現場演出之中。此外,類似大英博物館音響資料庫之類採集、保存聲音的機構,也收藏大量的環境錄音音源,也有一部分數位化音源公開在網路上,提供免費收聽。最近還逐漸興起一種結合地圖與錄音的線上聲音文獻「聲音地圖」(soundmap)。

在此要先簡單說明環境錄音在我研究與創作活動裡的定位。我至今主要研究的領域,一直是越南中部高原少數民族在儀式與祭典上演奏的金屬打擊樂器(銅鑼)衍生的聲音文化(以下簡稱銅鑼文化)。研究同時我也聚焦於各種場域空間的聲響特徵,採錄各種環境聲響,在國內外音樂廠牌發行。這兩種活動乍看之下,像是分屬學術研究與聲音藝術兩種不同領域,然而我認為採集對象(包括音樂在內)不論是文化的聲音,還是環境的聲音,都是對根植於那塊土地與場域上固有聲響的關注,這種關注上具有共通之處。後續章節會提到歷來研究成果,不僅收錄於論文或書刊上,也以影片記錄、展覽或工作坊等型態公開發表。

換句話說,我並不把研究與創作分別放在不同領域個別活動,寧可設法將兩種活動積極地混淆起來,提供與他者共同作業與對話的場域,企圖與社會共享研究成果或過程,並試著開拓新的調查與研究方法。對我而言,環境錄音的實踐就是這些活動的核心。

後面將會詳細解說,環境錄音的採錄者來自各種不同的背景。如果有些人是以文化人類學、音響生態學等學術觀點錄音,也有從聲音藝術與音樂脈絡創作的作家。這些脈絡也沒有固定主體,單一作品也可以存在複數交錯混合的觀點。以此類推,就可以一邊聆聽,一邊推測一篇作品是被從何種觀點創作,又以何種脈絡定位勾勒出作品全貌。

本書觀點

如同環境錄音作者的各種出身背景,環境錄音採錄的聲音素材也包羅萬象。不只包括音樂或環境聲響,也不限於人類一般聽覺頻率範圍內的「聲音」。例如超音波或物體的振動,或是水下聲響之類人耳很難以物理上聽到的聲音或振動都包括在內。環境錄音會包括這樣的聲音或振動,主要背景是科技進步,使得人耳無法聽到的聲響,得以更容易捕捉。技術發展的結果,使人增加了對這些「隱藏聲音」的好奇,並開始從這些聲音裡搜尋美感的一面。這種探索幾乎可以說是一種透過錄音行為面對各種環境的過程中,逐漸脫離以人為世界中心之探索方式的結果。

一般常常誤以為環境錄音是一種缺乏錄音者主觀的客觀、中立、匿名性……的聲音紀錄。錄音者不可能是一種無色透明的存在,反而是以各種形式對錄音對象帶來影響的存在。每一種錄音出版品,都是錄音作業當中,經過錄音者各式各樣的「選擇」與「操作」所形成。透過選擇,即使沒有刻意企圖,錄音內容都會反映出錄音者的觀點、思想、價值觀、嗜好以及與錄音對象間的關係等訊息。換句話說,環境錄音就像一種透過錄音過程,不斷重組錄音者身體性,以及錄音者與錄音對象間關係的相互性實踐。一種透過麥克風凝視「世界」,訴說故事,並不斷重新發現之帶有實驗性、創造性的行為,聆聽這些錄音的聽者,也透過聲音的記錄得到對「世界」的新觀點,得到充滿可能與新發現的實踐。

環境錄音被學術、音樂、電影、藝術等各種領域用作方法,聚焦於聲音本身的議題不多,至今概括性介紹多種實踐守法的書籍也很少。本書以各種案例講解從自然音、環境音到音樂等各種錄音對象的錄音方式,順便提到錄音器材與錄音方式等技術層面,並不重視以「忠實」「正確」錄製「高音質」特定聲音或音樂的相關方法或祕訣。我認為什麼是「好」的錄音,什麼是「壞」的錄音,不能只取決於「音質」、「忠實性」與「再現性」等觀點。環境錄音更像是重新審視好壞基準本身的界線,具有一種作為經驗性、回歸性思考關於聲音與音樂、聆聽行為、身體、場域、風景等各種要素的實踐性意義。本書引用我過去各種錄音專案與其他藝人的作品為例,想要展現出環境錄音實踐上的多樣性與深度。

我與環境錄音的相遇

首先介紹的是我接觸環境錄音的緣起。大約二○○一年,還是大學生的我,在東京學習泰國一種傳統擊弦樂器「khim」(中南半島式揚琴——譯註),趁暑假的時候到曼谷,花了兩星期向我老師的母親(泰國知名傳統樂師)學琴。這種樂器使用一種異於西洋五線譜的獨特記譜方式,但基本上還是先看老師彈奏一遍,把聽到的都模仿出來,以記住整首曲子。為了回到日本也能練習老師教的曲子,我在曼谷的期間,把便宜的麥克風接在一台可錄音的MD隨身聽上,錄下老師的演奏。

等返回日本以後,把錄音拿出來聽了驚為天人。本來打算只錄下樂器演奏的音色,卻不經意錄下錄音地點的各種環境音。練習(錄音)的場所是那個老師平時擔任音樂老師的小學教室。八月是泰國的雨季,整天又溼又熱,教室又沒有空調,裝在天花板上的電風扇全速轉動,教室門窗全開。所以錄音裡錄下各種聲音:室外的車聲、鳥叫、隔壁班老師同學的聲音……。我發現這些環境音讓我回想起當時的風景、氣氛、空氣感、氣味、當時自己的心情與身體狀況等各種記憶與意象,讓我嚇了一大跳。我一聽錄音,就好像回到那個時空。這是一種從照片之類的視覺紀錄很難得到的感覺。我才實際體會到錄下場域的聲響,以及聆聽錄音的趣味。

之後我就在網際網路上搜尋環境錄音的資訊,接觸到所謂的兩音路錄音法(binaural recording)。兩音路錄音是利用裝在假人頭上的麥克風,或是裝在人耳孔的無指向性(等量捕捉全方位的聲響)麥克風的立體聲錄音方式。用耳機聆聽兩音路方式採錄的音源,會聽到彷彿身歷其境的立體音場。我實際聽過網路上由不同藝人公開的兩音路錄音,只覺得很好玩。就向國外的網站訂了一組兩音路麥克風,想裝在自己耳朵上玩玩看(圖片1-1)。

第一個嘗試是戴著兩音路麥克風,一邊在住家周圍散步一邊錄音。我把麥克風掛在耳朵上,走出家門,穿過商店街,前往稍遠處的公園。我回家一聽,發現訊息量多到嚇人。首先我一打開玄關大門,氣壓的變化與音場瞬間擴張的感覺都被錄下來。我們常常無意識地接受日常生活中各式各樣的聲音,只接受經過大腦辨別的部分。例如「雞尾酒效應」的原理,就是即使在人聲嘈雜的空間裡,也可以自然聽到自己感到有意義的聲音,例如對方的談話。但是麥克風當然不會像大腦一樣辨別篩選。麥克風連我們平時沒有在意過的各種聲音都捕捉下來,所以訊息量與平時耳朵聽到的聲音完全不同。人耳聽到的聲音與麥克風捕捉的聲音,在本質上就已不同,對我而言是重要的發現。

錄音作為表現行為

此後,當我踏上一塊陌生的土地,都習慣戴上兩音路麥克風,把聲音錄進隨身錄音機。像是到處拿相機一樣拍照地錄下旅程中聽到的聲音。回家後再聽,當時的記憶與風景不斷重現腦海。當然記憶會隨時間變化,聲音喚起的印象,無法一直淡然處之。正確說來,這些錄音與其說是記憶的再現,更應說是一種重新體驗。聽自己錄的聲音,又是與我作為錄音者的自我身體或記憶相連結,相當個人的經驗。不過這些錄音,別人聽了又有什麼感覺?和他們的記憶又會連結出什麼樣的風景意象?我開始有興趣了。

然後我開始關注同樣的錄音對象與錄音地點,會因為麥克風的種類與不同架設方式、架設點而記錄下不同聲響。以不同的麥克風錄下一個場域或空間的聲響,仔細聆聽之下,我發現不同的場域空間,都有各自的聲響特色。各式各樣的聲音在空間裡作響、互相重疊、消散。這種無法捉摸的偶發聲響,具有一種讓我入迷的美感。音色的週期性變化,聽起來又像是一種旋律,從音色的顫動與反覆中,也可以感受出律動與節奏,環境聲響具備的某種音樂層面,對我而言也成為一種吸引力。換句話說,透過使用各種麥克風「觀察」日常各種事物與場域聲響的行為,讓我發現出場域或事物的不同風貌、位相,從中感受出樂趣。

藉由自己的錄音體驗,以及其他藝人發行的環境錄音作品,我又開始思考:環境錄音就像攝影一樣,都是由記錄者的觀點描繪特定「場域」與「風景」的表現行為,錄音本身就可以被視為「作品」。舉例而言,即使是只經過最低限處理與剪輯的「未加工」環境錄音,就可以感受出與同一人不同作品相同的觀點。換句話說,我關注的重點已從如何「忠實」記錄現場的聲響,轉移到如何以特定器材「觀察」、「描寫」一個場域的聲響,以記錄「自己」的觀點。

以環境聲響為素材創作音樂或音響作品的藝人越來越多,我對他們沒什麼興趣。比起以電腦編修、加工等後製處理為主的「作品」,我更感到興趣的毋寧是在現場藉由錄音器材不斷嘗試錯誤,同時與場域對峙的過程產出的結果,以及錄音結果帶來的可能性。

什麼是環境錄音

前面介紹了我與環境錄音的相遇,以及關切部分的變遷。至於環境錄音到底又是指什麼?本章開頭已經提出「在錄音室以外場域採錄」的廣義定義,本節將要深入探討這句話的涵義。請讀者將本節的探討,當作個人對後面章節具體實踐環境錄音方法的見解。我要強調的是,這些見解並不是環境錄音定義的普遍性結論。

環境錄音的「錄音(recording)」可以解釋成「行為」與「錄音物」兩種意思,應該不會再有爭議。那麼環境錄音的「環境」又是什麼?

首先,進行錄音行為的「環境」並不限定於一般以為的「室外」或「野外」。希望讀者先想定從周遭各種場域錄下來的資料,都可以稱為環境錄音。像我現在寫文章的這間咖啡館裡,就有店員招呼客人的聲音、打收銀機的聲音、義式咖啡機沖出咖啡的聲音、洗玻璃杯的聲音、客人的交談聲、店外的車聲、空調聲、有人用吸管啜飲冰咖啡的聲音、店內的背景音樂、自動門開開關關的馬達聲,以及我敲筆電鍵盤的聲音等等,一個空間其實就可以聽得到各式各樣的聲音。這些聲音又不斷自生自滅,在流動狀態下,形成這個場域整體的聲響。換句話說,室內這一個「環境」也有自己的場域.空間特有的聲響,在這裡錄下的聲音也是環境錄音。把科學實驗室、工廠、博物館等各式各樣的室內場域當成「環境」,都可以製作環境錄音。

至於音樂廳又如何?在比較不嚴格的定義下,通常在音樂廳錄製的小樂團或管弦樂團演奏,應該都不會被稱為環境錄音。但如果採錄的內容是教堂的望彌撒,說不定就會被歸類為環境錄音。在後面第三章將會提到,在東南亞村落類似民宅或高腳屋聚會所之類的場地,採錄村落男女的歌唱或樂器演奏,應該就可以稱為一種環境錄音了。

那麼,在錄音室或音樂廳錄製音樂,與在類似民宅之類的地方錄音又有什麼不同呢?難道就不是錄音者或演奏者是否包容屋外偶發的環境音,還是錄音場域空間既有的聲響特徵的不同嗎?錄音室或音樂廳基本上是理想上會讓聽眾聽不到樂音(樂器演奏音、歌手的聲音)以外聲響的密閉空間,會透過防振、吸音材質控制聲響,使聲音達到均質化目的。另一方面,聲響未經過控制的場域或空間(換句話說就是我們日常的生活空間)都有各自的音響特質,聲音的侵入與流出,都會穿過牆壁或窗戶等物理性分界,又會隨著時間與狀況時時刻刻產生持續變化。一個錄音行為是否可以稱為環境錄音,首先要看對於錄音實行場域或空間的自然聲響,是否尚未經過人為控制,以呈現出經常變化的特質。

不過即使在錄音室裡,不錄製樂器演奏,而特別採錄錄音室裡的擴大機等各種器材內部雜訊的時候,就可以考量成針對空間固有聲響特色錄音,說不定就可以稱為環境錄音。此外,以披頭四或平克.佛洛依德等樂團專輯聞名的錄音室「艾比路」錄製的「音樂」為例,在那裡錄製的錄音物,在聲響特色上也可以反映出「艾比路錄音室」這個場所的固有歷史特質。同時聽者也許可以藉由在「艾比路錄音室」錄製的內容,產生欣賞「音樂」的不同方式。照這種脈絡思考,即使是在錄音室錄製的內容,錄音場域的脈絡也可以想像會與聲響產生關聯。換句話說,包括錄音室在內的各種場域,都可以稱得上是環境錄音的「環境」。再用別的方法說,也就是:任何的錄音都可能兼具環境錄音的性質。錄音不只牽涉到錄音執行的物理性環境,也牽涉到採錄者或聽者聆聽意識方向的問題。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價