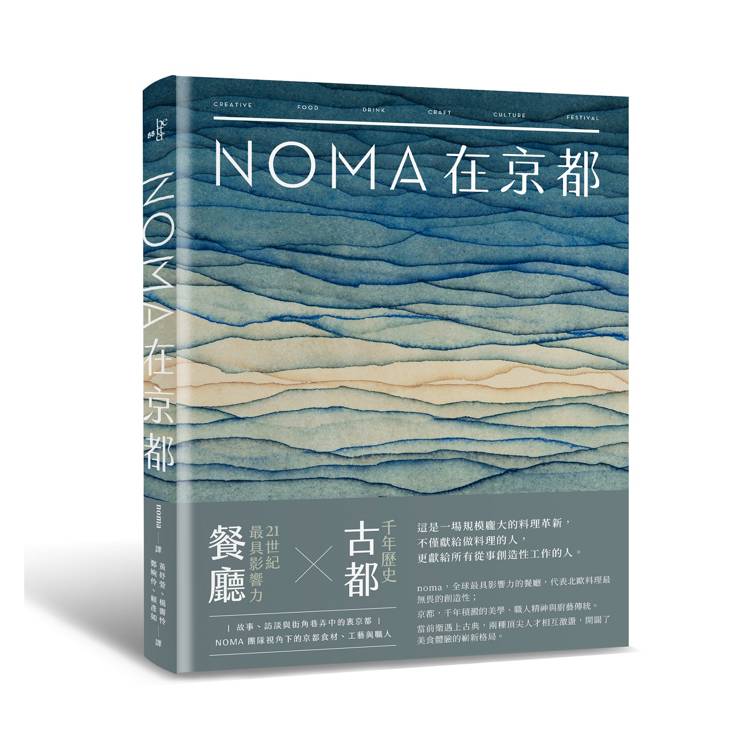

noma在京都

活動訊息

內容簡介

◤當北歐料理界的傳奇,遇見京都千年風土,激盪出料理與文化的全新火花◤

「某件事過去一百年都是這樣做的,

並不代表未來一百年也非如此不可。」

不只是獻給做料理的人,更獻給所有從事創造性工作的人。

這本兼具紀實與藝術性的作品,毫無保留地呈現世界頂尖餐廳 Noma在京都的深度探索。Noma被譽為全球最具影響力的餐廳,重新定義了當代料理的形式與精神,且也成為世界料理界創意實踐的重要指標。Noma團隊在櫻花盛放之際前往京都的快閃計畫,除了是北歐餐廳的移地嘗試,更是一場文化與味蕾的對話,創新和進化的新篇章。

身為專研發酵的餐廳,Noma主廚雷澤比對於亞洲食材(諸如味噌、醬油、麴等)原本就不陌生。而對於這場由日本傳奇懷石料理餐廳「菊乃井」的村田主廚促成的「Noma在京都」跨文化合作,Noma不僅投入百人以上的夢幻團隊,更在開幕前歷經長時間的田野調查與研發,深入研究地方食材與工藝。

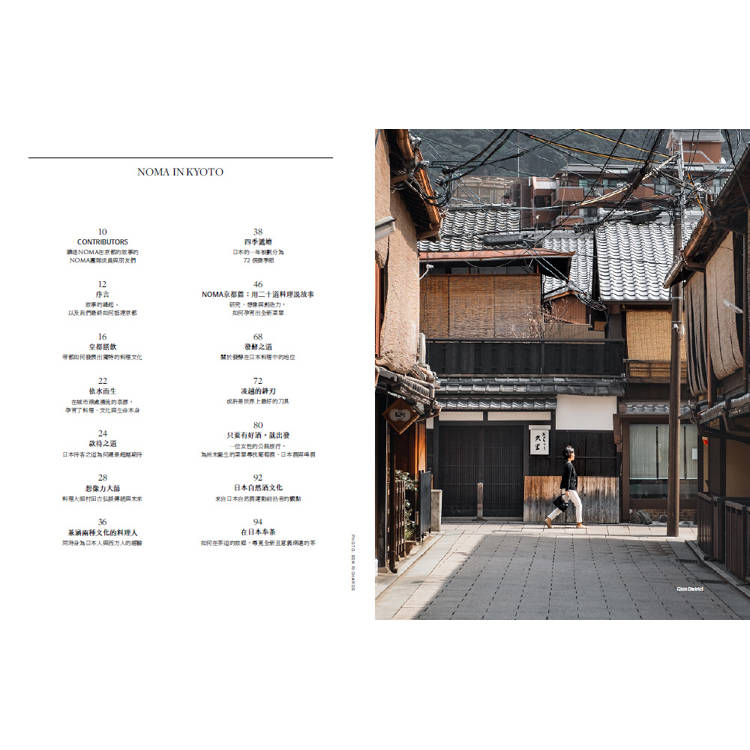

本書就完整收錄了團隊的田野紀錄——從清晨的錦市場到深山釀酒廠,從米其林餐桌到街邊小攤,並收錄了雷澤比及Noma團隊與京都料理長及職人坦率交流的第一手影像與文字。

身為頂尖餐廳,在書展現過人的料理技術只是基本,更重要的是,Noma團隊過程中展現了人們從歷史中尋找靈感、向傳統拜師、在理解異文化的過程中創造新事物的能力。譬如Noma以北歐視角重新詮釋日本海域1500種海藻,開創前所未見的「海藻涮涮鍋」,將味蕾逼入未知的疆域。為了尋得能呼應北歐極簡美學的器皿,團隊拜訪陶藝家,細究釉藥選擇、柴燒工法,甚至追尋金繼職人為破損餐具賦予新生的哲學。在所有細節上投注的心血,最終成就專屬於Noma的獨特風格。

這本書不僅是美食紀錄,也是文化觀察與創意實驗的結晶。無論你是餐飲專業人士、美食愛好者、設計師、企畫人,或單純喜歡京都與Noma的讀者,這都是一本值得細細研究、收藏的作品,不但能從中一窺世界頂尖餐廳背後的運作哲學與創意火花,也能感受京都這座城市的精髓,而那是一般旅遊者很難接觸到的裏京都。

目錄

noma作者群

序言

皇都膳飲

依水而生

款待之道

想像力的大師

兼涵兩種文化的料理人

四季遞嬗

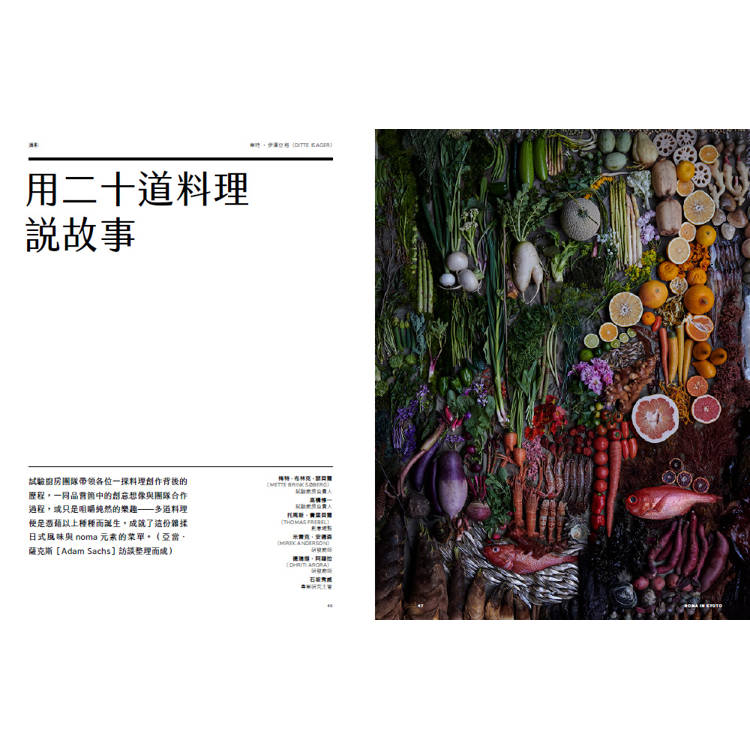

noma京都篇:用二十道料理說故事

發酵之道

凌越的鋒刃

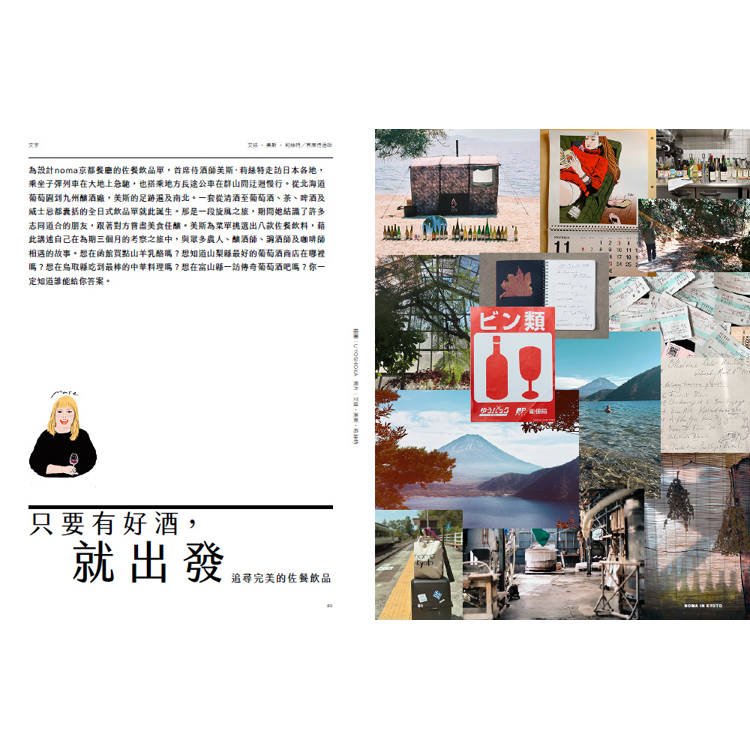

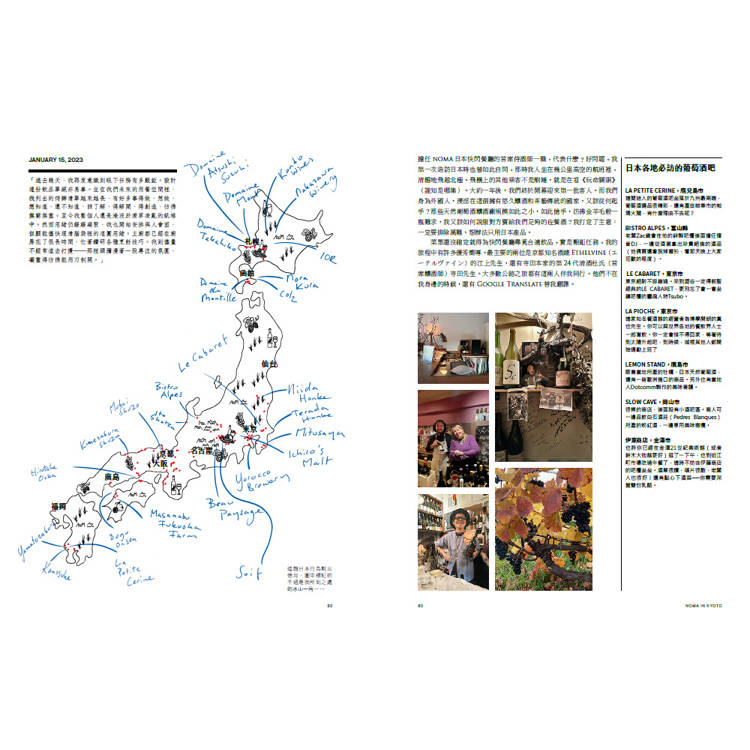

只要有好酒,就出發

日本的自然酒文化

在日本奉茶

獻給京都noma的一封信

餐桌上的藝術品

隱藏的寶物

文化注入

暖簾之後

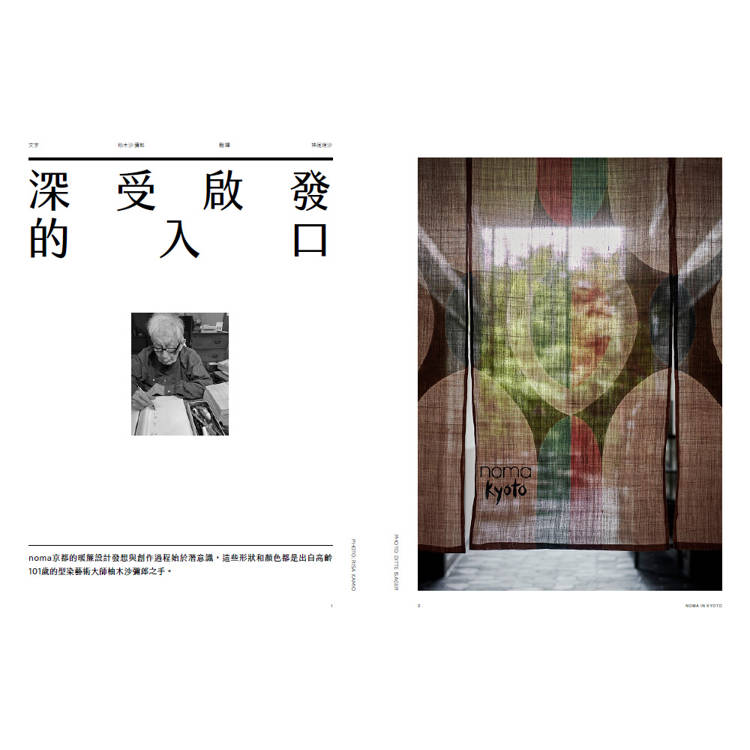

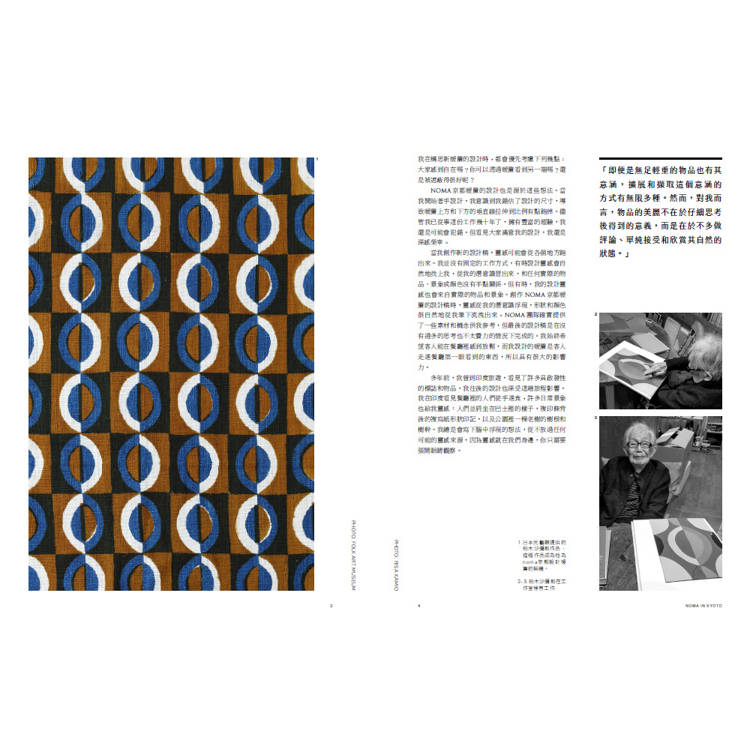

深受啟發的入口

咖啡儀式

以熱情燒製的陶器

居酒屋文化

清酒入門指南

日本生活禮儀指南

穿越歷史的健行

京都指南

京都的十二週

謝謝你,京都

感謝名單

索引

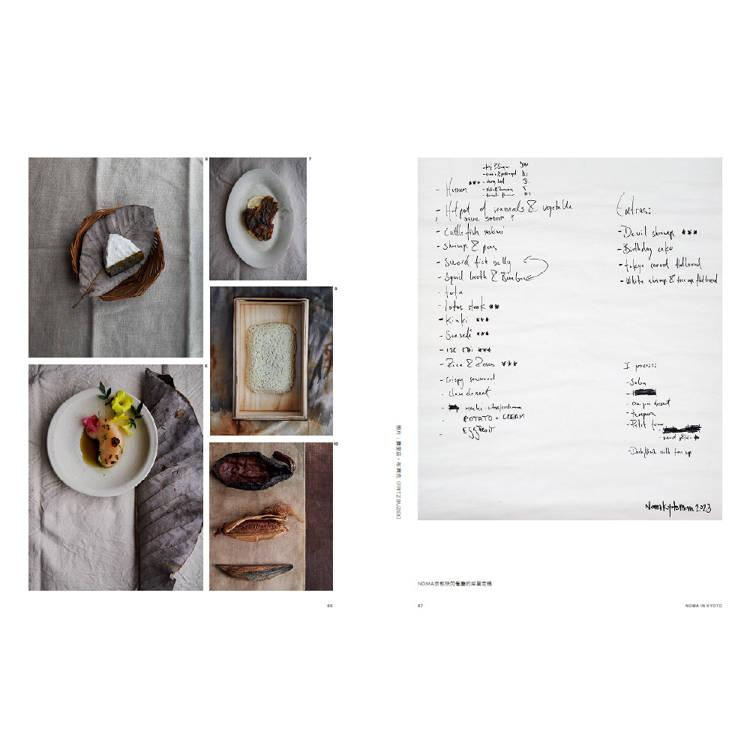

試閱

◆◆◆

兼涵兩種文化的料理人

一手緊握過去的傳統,一手極盡所能伸向未來,探索一切可能──這正是我心目中的日本。

我在澳洲出生長大,父母總會利用手邊能取得的一切日本食材和調味料,一餐接著一餐,為我們烹煮各式家常料理。言語難以形容我對父母的感激。童年時,家中廚房就常出現「鮮味」、「高湯」這類詞語,以及昆布、味噌等食材,而三十年後的今天,這些字也成為世界頂尖餐廳中的熱門詞彙。雖然我的成長歷程在許多層面都深受澳洲文化影響,但我逐漸學會與自己所理解的日本文化遺產對話,而這也深深影響了我的創作方式。如今我在日本生活並投身料理工作五年,也從未如此感激自己以這種方式養成世界觀──這樣的視角,既非純粹的日本人,也非純然的西方人。

與人及土地建立連結,逐漸熟悉那些既保存又創造了日本文化的線索是如何交織在一起,是一件令人難以自拔的事。一切似乎都存在於和諧的矛盾之中:一方面,日本有一個組織專責保存古老寺廟的木作,而這門藝術在主流建築界早已沉寂數百年;另一方面,日本的其他地方卻有一群創意工作者正構思一棟建物的藍圖,預計推出二十一世紀的新建築地標。某一天,你可能在觀賞歌舞伎表演這項自十六世紀流傳至今的藝術,而同一天的另一個地方,卻有上萬人齊聚一堂,欣賞Vocaloid(電子人聲合成軟體)虛擬偶像的演唱會,這場演出全由電腦圖像與電子人聲合成。一手緊握過去的傳統,一手極盡所能伸向未來,探索一切可能──這正是我心目中日本的模樣。

雖然烹飪界與其他文化領域在許多層面有相似之處,但我始終覺得,這個業界其實更為保守。傳統日本料理的教學體系經過長年發展與傳承,秉持著高度紀律與近乎宗教的虔誠,料理的美味已令人驚歎,但其純淨性更勝一籌。每一道足以代表日本料理的菜式背後,往往有歷代乃至當今的料理人傾注一生打磨每個細節。以一碗看似簡單的白飯為例,對多數人而言,或許只需要米、水、一口鍋和熱源,但對那些投注了一生心力煮出完美白飯的人來說,一切是從米的產地與收成時機開始的。碾米的精製程度、清洗與浸泡的方式、水的種類,甚至烹煮用陶鍋的設計,任何環節都緊密相扣。我認為,這套思維正是日本廚藝創造力的核心:哪一點可以巧妙操控?如何在不掩蓋、不抹去食材本質的前提下,注入個人手藝?種種細節,構成了日本職人料理的根基。如果說,這種作法正是那隻緊握過往、守護傳統的手,那麼另一隻伸向未來的手,又是什麼呢?

過去五十年間,成千上萬的日本廚師遠赴法國、義大利等美食聖地學習廚藝,再將所學帶回日本,結合地方食材,不斷實踐、調整。這些國家的料理教父級人物也來日本開設分店。然而,選擇從根本重新想像「如何與農人、生產者及職人工匠合作」,並思考烹飪在二十一世紀的日本有何意義的廚師,卻寥寥可數。某件事在過去一百年都是這樣做,並不代表未來一百年也非如此不可。史籍中蘊藏著無窮的智慧,這無庸置疑,但要創造出真正嶄新的事物,往往要深刻理解與尊重過去,才能在傳統與創新之間取得微妙的平衡。能夠親身參與 Noma Kyoto 的誕生與實踐,無疑是我至今最能親身見證這份平衡在日本實現的一次經驗。

一群懷抱好奇心的人,好奇到想要了解過往的一切是如何完成,想要重現那一切,只為了能夠再度拆解,然後運用同樣的好奇心去發掘那些還不為人知的可能性。這樣的思維超越了烹飪世界,而我也一直努力將這份思維運用在廚房內外的各種創造中。

◆◆◆

凌越的鋒刃

在日本人的廚房,刀具絕對不僅是刀具。

那是數百年的工藝和冶金知識,結合職人的一生懸命與精準,將這些精妙平衡的器具打造成藝術之作。

日本人的某些工藝技術舉世聞名,這並非秘密。他們對技藝的執著和職人精神遠遠超出我們西方世界的理解。而日本刀具會贏得世界頂級刀具的美譽也不足為奇。數百年歷史的日式刀刃展現出無與倫比的工藝水準與藝術造詣,不僅是烹飪工具,更是精準、傳統及文化的象徵。

日本在亞洲有著特殊的地位,因為在16-20世紀中葉的殖民時期,日本躲過了遭西方勢力全面殖民的命運。在那個時代,眾多亞洲國家淪為歐洲殖民地,但江戶時代(1603-1867年)的日本保住了主權。日本在德川幕府治下對外採取鎖國政策。這種自主性孕育出獨到視角,不僅關乎日本料理的演變歷程,也關乎日本料理實踐不可或缺的工具。除了刀具,日本還有大量專門器具都促成了日本精細繁複的烹調處理。

雖然我們多數人在西方世界的廚房裡都很自在,但對於生澀的廚師來說,日本廚房的格局可能會顯得陌生。鍋碗瓢盆全都有專為特定用途設計的獨特形狀。鯊魚皮磨泥器及各式貌似中世紀骨董的木器,這些都可能讓人摸不著頭緒。

我們參訪京都期間,也有幸能稍微進一步認識各色工具及其用途。在鑑賞各種質地上,日式料理給我們上了重要一課。比方說,研磨的動作就能延伸到包羅萬象的觸覺體驗。西方廚房傾向於體現瑞士刀那種一物多用的文化,日本廚房則奉行相反的哲學。在日式烹飪傳統中,我們經常見到精心設計的廚具,只用於一種明確的用途,其使命僅此而已。

就拿日本的おろし金刨絲器來說,這現在已成為我們廚房的常備工具。大多數人都熟悉美國製的Microplane刨刀,或是不起眼的盒式刨絲器,不過おろし金刨絲器的作用卻遠不只在柑橘皮刨下細絲。其拋光細緻的銅質表面布滿細刺,能巧妙磨出香氣四溢的果皮糊,藉由這些具研磨力的小刺來取得果皮中極易揮發的芳香油脂。這樣高明的處理過程是Microplane等工具所無法企及的。

接著來到刀具領域。日本刀具的歷史可追溯到日本掌握冶金工法,並開始用古老的「吹踏韝」技術來製刀的時代。這類刀具起初是用於作戰,但時移世易,後來也轉向烹飪用途。日本的鐵匠不斷精進技藝,結合傳統工藝與創新,打造出實用與美學兼具的刀具。

日式刀具製作是世代相傳的精湛技藝。鐵匠大師耗費多年自我磨礪,只求打造出全然平衡、鋒利耐用的刀刃。每一把廚刀都是手工精心鍛造,材料通常為高碳鋼,以保刀刃耐久鋒利。

◆◆◆

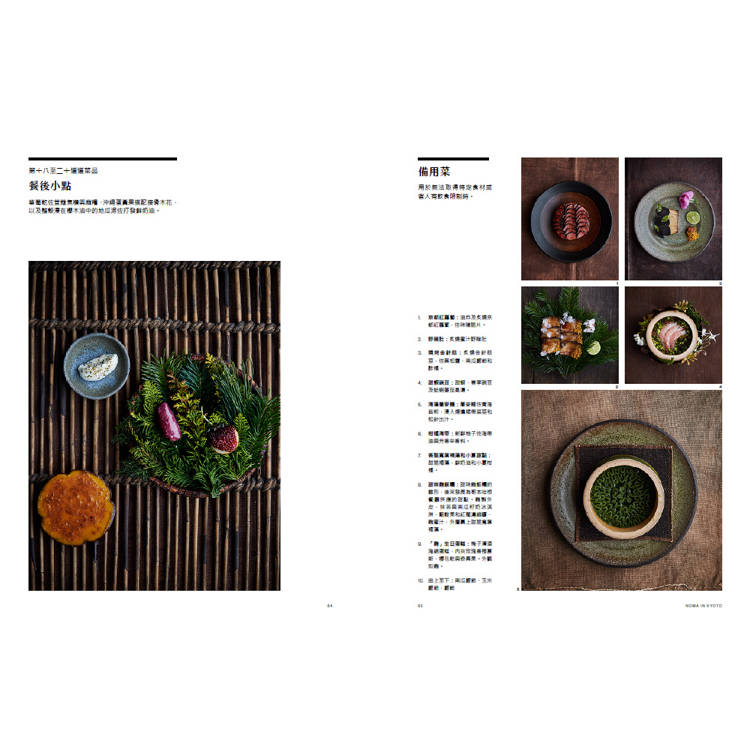

以熱情燒製的陶器

窯燒手藝和廚藝在日式料理的餐桌上相遇,兩者悠久的歷史都反映出季節和地點的特殊性。

「要讓食物更美味,就放在更好的容器上。」至今仍受日本人推崇的知名主廚及藝術家北大路魯山人(1883-1959)如是說。日本餐具的多元性確實無與倫比,坐在日本餐廳或日本人家中用餐是一種享受,桌面擺設和餐點本身同樣賞心悅目。這些陶器是傳承幾千年的手藝,日本最早出現的陶器可以追溯至繩文時代(西元前14000年至300年)。新石器時代的陶器大多在戶外燒製,篝火、露天坑洞或溝渠的溫度不可能超過攝氏700度,製造出來的器具相當脆弱。繩文和彌生兩種樣式都屬於早期日本陶器,兩者的製作皆沒有使用陶輪和窯。繩文的設計相對狂放,和現今的當代藝術頗有相似之處,彌生則較為內斂和對稱。

須惠器於5世紀中期從韓國傳入日本,為日本陶器帶來了重要的轉折,讓日本也開始使用穴窯(單間窯室)和陶輪。須惠器通常會使用陶輪製作,並以攝氏1100至1200度燒製。歷史悠久、名列日本六古窯的備前燒、信樂燒和丹波燒全都源於須惠器,並以產區命名。

數世紀以來,穴窯為日本美學和陶器帶來了無限創造力。窯的變幻莫測、火焰、灰燼、黏土裡的礦物質造就了獨一無二、大地色系的陶具。十七世紀前期,穴窯失去重要地位,取而代之的是具多間燃燒室的登窯,能將產能大幅提升至穴窯的20倍。對志野燒或織部燒這類上釉的陶器而言,登窯能燒製出更一致、更穩定的作品,也能擴大柴燒的經濟效益。穴窯和登窯在1960年代捲土重來,如今陶藝家都會使用。

日本在引進窯爐前,燒製的陶器一般稱為土器,特色是低溫燒製,因此會有不少孔洞,也不太耐用,窯爐引進後才燒製出不漏水且耐用的炻器(土陶器)。瓷器則是於17世紀由韓國陶藝家引進日本,始於日本南方島嶼九州的佐賀縣。含高嶺土的黏土以攝氏1200至1400度燒製,經由玻璃化的過程產生堅硬而細緻脆弱的半透明瓷具,色澤比其他形態的陶器更潔白,並帶有鮮豔的釉彩。較受歡迎的瓷器樣式包含鍋島燒、柿右衛門、有田燒和伊萬里燒。

當我還是二十幾歲的年輕人時,曾待過伊豆半島上美好的新井旅館。那裡的服務生會將所有菜餚送到我的房間,我目瞪口呆地看著眼前約20只大小、形式都不相同的盤碟盛著給我獨享的餐點,這和西餐的餐桌擺設非常不一樣。那一餐之後,我的用餐美學徹底改變,再也無法接受成套餐具了。

日本陶器風格的多元性勝過任何國家,每種風格在現今的日本文化都仍占有一席之地,用來盛裝茶、花和餐點。季節也是選擇容器的重要因素,夏季使用瓷器多於炻器,這是因為瓷器的觸感較為冰涼,重量通常也比較輕。反之,天氣較冷的時節會多用備前燒和信樂燒等炻器,特別是信樂燒多於秋天使用,因為其赭色、黏土色調和秋天的色調相呼應。最知名的日本餐飲陶器是唐津燒,用於任何季節。

陶器最獨特的用途或許是懷石料理,這種多道菜餚組成的饗宴源於京都的禪宗茶道。如今,懷石料理已經超越茶點的範疇,對食物烹調和餐點呈現帶來深遠的影響,甚至連筷架都十分講究,筷架!從龍、花、魚到凱蒂貓等各種設計應有盡有。

某些種類的陶器樣式用久了會變,通常是志野燒和萩燒這類上釉的陶器。萩燒以山口縣的港口城市萩市命名,最早是由16世紀末期陶器戰爭中被俘虜的韓國陶藝家製作。萩燒據說會隨著時間經歷七種變色,我們的廚房裡有一只萩燒茶壺,全新的茶壺呈現米色調,但現在同一只茶壺的外觀已經出現茶漬和斑點,讓人很難相信這是幾年前買的那一只。萩燒陶藝家表示,你必須像養小孩一樣養你的萩燒陶器。

陶器在日本文化中占有重要的地位,日本政府甚至於1950年代頒布一道保護文化財的法令,認定對各式陶器有巨大貢獻的陶藝家為人間國寶。位於岡山縣的備前市僅有五位陶藝家獲得此殊榮,現存的人間國寶為伊勢崎淳。

從九州大分縣偏遠鄉間出產、以鮮明民俗風格聞名的小鹿田燒,到距離千年古都京都不遠的半工業小鎮甲賀市出產的信樂燒,參訪日本地區性的陶器小鎮總是令人愉悅。京都使用的陶器樣式和前述大不相同,那多半出自農村地區,受到農業地區相關需求的影響。京燒則是深受古代中國和韓國陶器影響,舉例而言,你可以在前往清水寺路上的商店裡看見印花瓷器或青瓷。京都出產的茶碗中最知名的是樂燒,一個現今已經傳到第十六代的陶藝家族。抹茶粉使用的茶碗通常是黑色或紅色,因為能襯托抹茶的翡翠色。京都是日本的文化之都,所有古窯都位於日本中部的名古屋市以及往西延伸出去的區域。

餐點不只能餵養我們的身體,還能滋養我們的靈魂,讓我們沉浸於美,除了談論餐點,也談論餐具。這讓我想起某個與我一起用過餐的人,他盯著一只清酒杯看到出神,還放在手上慢慢轉動、仔細端詳,到了忘我的境界。

北大路魯山人將餐飲陶器形容為「食物的和服」,他說道:「食物的擺盤十分重要,本質上和插花或繪畫沒有兩樣:人們以食物創作藝術作品,如藝術家般運用各種顏色與形狀。」

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價