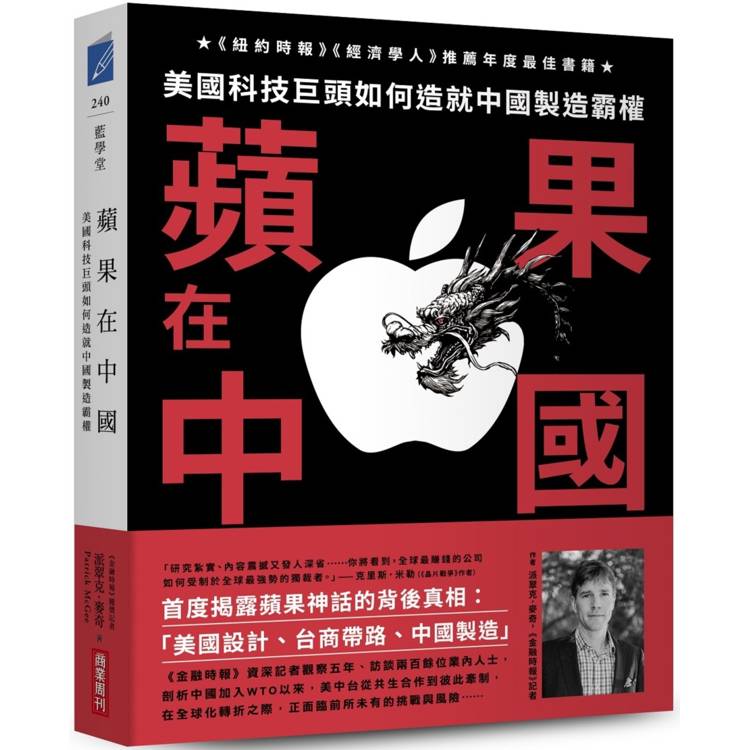

蘋果在中國:美國科技巨頭如何造就中國製造霸權

活動訊息

內容簡介

★精彩絕倫!《晶片戰爭》作者讀初稿即盛讚及推介出版★

★《紐約時報》《經濟學人》一致推薦年度最佳書籍★

蘋果的輝煌,不僅來自賈伯斯的「不同凡想」,

更深深仰賴由富士康領軍的「中國製造」。

《金融時報》資深記者觀察5年、遍訪200餘位業內人士,

首度剖析中國加入WTO以來,

「美國設計、台商帶路、中國製造」,

從互相扶持的共生關係,到彼此牽制的難解困局,

25年後,美中台的企業、政治與所有人,

將面對如何的挑戰與風險?

「研究紮實、內容震撼又發人深省……你將看到,全球最賺錢的公司如何受制於全球最強勢的獨裁者。」

——克里斯·米勒,《晶片戰爭》作者

「這是有史以來關於蘋果最精彩的書,也是最出色的中國主題書,更是科技類書的顛峰之作。」

——班·湯普森,《Stratechery科技電子報》作者

●美國夢——蘋果誕生,從「美國製造」開始

1976年, 21歲的賈伯斯、26歲的沃茲尼克在自家車庫創立蘋果公司,以Apple II打響名號,初期大多在美國製造與組裝,是純粹「美國夢」的體現,僅部分產能外包日本。1985年賈伯斯被趕出蘋果後,公司創新力衰退,製造效率又落後戴爾、康柏,蘋果在財務泥淖中賣掉製造工廠,放棄垂直整合,開始大舉外包,從日本、韓國到台灣代工廠。

●台商帶路——賈伯斯回歸,郭董帶路前進中國

1997年賈伯斯回歸,推出「Think Different」(不同凡想)廣告力挽狂瀾,iMac需求強勁,超出韓國代工負荷,此時富士康董事長郭台銘主動致電蘋果營運總裁庫克,自此開啟長期合作,「美國製造iMac模具需12週,富士康只要25天,品質還出奇的好!」到了iPod時代,富士康展現「中國速度」——從一片空地到量產工廠僅需半年。有廉價勞動力和規模效益,工廠何必續留美國?表象的中國製造奇蹟,實質上是美國產業空洞化與藍領失業潮。

●中國製造——富士康壯大,紅色供應鏈崛起

2007年iPhone問世,複雜設計需要動員中國數十萬工人組裝。蘋果把代工廠利潤擠壓到極低,富士康換取的是蘋果長年投資與持續輸出的技術與訓練,蘋果工程師長期駐廠培訓,帶來了「隱性知識」的轉移。中國政府隨即以資金與政策扶植本土企業——立訊精密、比亞迪等「紅色供應鏈」迅速崛起,取代富士康與台灣代工廠的地位。2021年,蘋果前200大供應商中,中國企業數量首次超越台灣。

●中國反噬——從開放合作到養套殺

中國政府以創造就業、技術學習為國家戰略,鼓勵地方官員與外商深度合作,提供土地、基礎建設與勞動力。蘋果為確保供應鏈穩定與中國市場銷售,漸失談判籌碼。中國政府對蘋果的態度從歡迎轉向施壓。蘋果不得不一次次妥協,下架敏感 App、遵守數據政策,甚至在敏感議題上保持沉默。在 2019 年,華為全球智慧手機出貨量超越蘋果 ……這一刻,蘋果不再只是掌控者,而是受制於中國市場的巨人。

●未來怎麼走——泥足深陷的蘋果

川普總統勝選和上任是基於「美國優先」政策,公開要求蘋果回美製造。蘋果遂啟動供應鏈多元化計畫,尋找中國以外的新基地,印度被視為最有潛力的替代者。然而印度製造生態尚未成熟,中國由國家主導的勞動力分配和高效率,在其他民主國家難以複製;勞工制度與工會文化不同於中國,加上中國政府報復與民間抵制,使轉移過程充滿阻力。

●未來怎麼走——台灣的角色

台灣代工廠:包括富士康、和碩已在印度積極將勞力密集型的最終組裝業務轉移到東南亞和印度。

關鍵的台積電:台積電是全球最先進晶片的製造者,負責iPhone的「大腦」。若兩岸衝突升高,將對全球供應鏈造成災難性衝擊。即便台積電在亞利桑那州設廠,晶片仍須運回台灣進行先進封裝,凸顯供應鏈轉移的複雜與限制。

◎本書特色

1.《晶片戰爭》後最受矚目科技史詩巨作!媒體一致盛讚

《金融時報》蘋果產業記者揭露蘋果、台商與中國的錯綜複雜關係,《晶片戰爭》克里斯‧米勒甫讀初稿即盛讚並推介出版,甫出版即獲傳統及網路媒體一致好評,《紐約時報》、《經濟學人》推薦為年度最佳書單。

2. 揭開蘋果創意神話的另一面——關注蘋果、關注科技產業者必讀

賈伯斯的願景、艾夫的設計、矽谷的創新,只是蘋果品牌傳奇的一半面目,本書揭開了另一半。那些讓人驚嘆的極致設計,其實是靠著中國製造大軍和低毛利供應鏈,以手工方式製造複雜且難以自動化的精細設計。更具矛盾的是,蘋果一邊宣揚「不同凡想」的自由精神,一邊向中國政治壓力妥協而自我審查,顯示品牌價值與現實利益的衝突。

3.全球最強品牌如何養大中國對手——企業管理者的必修課

蘋果追求極致低成本、極致高效率、極致高利潤,壓榨供應鏈卻輸出工程團隊協助培訓與最新技術轉移,最後成為培育華為、小米等本土品牌的土壤。蘋果原本只想降低成本、提升效率,卻無意間養大了能與自己競爭的強敵。

4.蘋果設計vs富士康帶路vs中國製造——理解台商供應鏈的關鍵視角

從郭台銘領導的富士康等台商曾憑靈活與執行力成為蘋果崛起的關鍵推手。但在中國政府補貼與資本挹注下,本土企業如立訊精密、比亞迪以更低利潤甚至虧損換取市場,取代了台商位置。這是產業轉型的縮影,也是全球化的代價。

5. 蘋果供應鏈多元化的挑戰——地緣政治新焦點

隨著中國政治施壓與美中角力加劇,蘋果成為地緣政治的「人質」。即便產能轉往印度或越南,中國的基礎設施、產業鏈與勞動力優勢,短期內仍無法替代。台積電晶片的核心技術難以複製,一旦兩岸緊張升高,將全球供應鏈動搖,台積電的亞利桑那晶圓廠成為全球經濟和地緣政治的關注焦點。

6. 產業與政治的世紀攻防戰——精采絕倫的故事

作者遍訪兩百餘位業內人士,以記者的敏銳與小說家的筆法,帶領讀者親臨現場,深入每個細節,令人一頁接一頁,欲罷不能。蘋果發展史在眼前展開,這是一個產業巨頭與中美政壇如何在全球權力版圖中角力的精彩故事。

◎推薦

吳介民(中研院社會所特聘研究員,《尋租中國》作者)

克里斯・米勒(Chris Miller,《晶片戰爭》作者)

班・湯普森(Ben Thompson,《Stratechery科技電子報》作者)

呂明銳(Martin Laflamme,加拿大外交官)

強・史都華(Jon Stewart,《每日秀》主持人)

湯姆・諾爾斯(Tom Knowles,《每日電訊報》〔The Telegraph〕記者)

易明(Elizabeth Economy,《習近平與新中國》〔The Third Revolution〕作者)

詹姆斯・法洛斯(James Fallows,《Breaking the News》主筆)

麥可・吉爾(Michael Gill,《Inside Story》獨立評論平台作者)

亞歷克斯・塔普斯科特(Alex Tapscott,《WEB3新商機》作者)

布萊恩‧麥錢特(Brian Merchant,《解密iPhone》作者)

特里普・米克爾(Tripp Mickle,《蘋果進行式》作者)

彼德.梵科潘 (Peter Frankopan,《絲綢之路》作者)

羅柏・卡普蘭(Robert D. Kaplan,《南中國海》作者)

拉娜‧福洛荷(Rana Foroohar,《大掠奪》作者)

「研究紮實、內容震撼又發人深省……你將看到,全球最賺錢的公司如何受制於全球最強勢的獨裁者。」

——克里斯・米勒(Chris Miller,《晶片戰爭》作者)

「這是有史以來關於蘋果最精彩的書,也是最出色的中國主題書,更是科技類書的顛峰之作。」

——班・湯普森(Ben Thompson,《Stratechery科技電子報》主持人)

「令人震撼且不安……這是極致的警世故事,而馬斯克的特斯拉如今才正深刻體會其中教訓。」

——呂明銳(Martin Laflamme,加拿大外交官)

「精彩絕倫……這本書令人瞠目結舌。研究之紮實令人敬佩,既非偏激之作,也非誇大其詞。」

——強・史都華(Jon Stewart,《每日秀》主持人)

「《蘋果在中國》令人驚嘆。」

——湯姆・諾爾斯(Tom Knowles,《每日電訊報》(The Telegraph)記者)

「報導極為嚴謹。」

——《紐約客》(The New Yorker)

「引人入勝……麥奇指出,蘋果的決策不僅為公司未來成長帶來風險,也直接促成了中國崛起為美國唯一的科技對手。」

——易明(Elizabeth Economy,《習近平與新中國》(The Third Revolution)作者)

「本書是最具現場感的深度個案研究,揭示美中之間錯綜複雜的依存關係。」

──詹姆斯・法洛斯(James Fallows,《Breaking the News》主筆)

「《蘋果在中國》為關於蘋果的龐大研究補上了長久缺席的一部分。」

——麥可・吉爾(Michael Gill,《Inside Story》獨立評論平台作者)

「將原本可能枯燥的全球供應鏈主題,寫得扣人心弦——融合尖端產品設計的史詩故事與栩栩如生的企業領袖肖像。最終呈現出一幅引人入勝的圖像:全球資本主義如何征服中國,又反過來被中國所征服。」

——《出版人週刊》(Publishers Weekly)

編輯推薦

文/商業周刊出版部

我們熟悉的蘋果故事,多半從矽谷出發:賈伯斯的天才、艾夫的設計美學、創新文化與品牌魅力。然而《蘋果在中國》要帶領讀者看到另一半被隱藏的真實:那些產品背後巨大、複雜、而鮮少被公開討論的政治、製造與供應鏈現實,揭露蘋果如何在中國崛起、如何被中國束縛,以及在今日全球化逆轉的時刻,又如何努力脫身卻困難重重。

作者派翠克.麥奇是《金融時報》專跑蘋果線的產業記者,五年之間遍訪兩百多位業內人士,蒐集無數在科技公司、代工廠與供應鏈現場的第一手素材。當《晶片戰爭》作者克里斯.米勒讀到初稿時,立即盛讚且推介出版,並稱本書「震撼且發人深省」。而《紐約時報》《經濟學人》等媒體一致將它列為年度好書。身為編輯,看到這些讚譽並不讓人意外,因為《蘋果在中國》實在難能可貴:它是第一本從地緣政治角度寫下的蘋果發展史,看得到跨產業、跨地域的深度調查,兼有精彩絕倫的筆力,充滿臨場感,令人一頁接一頁,不忍釋卷。

故事的開端其實十分純粹。1970 年代的蘋果,是典型的「美國夢」化身:車庫創業、在地製造、產品組裝都在加州本土完成。然而三十年後,蘋果卻放棄了完全自主生產。賈伯斯被逐出公司後,蘋果陷入創新停滯與製造低效,被迫賣掉美國工廠,將生產外包至東亞,先到日本、韓國,再來是台灣。賈伯斯1997 年回歸後推出 iMac,使需求暴增,卻也暴露代工瓶頸。就在此時,富士康董事長郭台銘打去那通主動爭取合作的電話,扭轉了蘋果的命運。富士康展現的「中國速度」與執行效率,使蘋果重新站穩腳步,從 iMac、iPod 到 iPhone 的爆炸性成長,都建立在中國超大規模的製造能量之上。

在書中,作者以生動的筆法,描繪蘋果如何在富士康、台商與中國政府的合力下構築出一條前所未有的全球供應鏈。蘋果工程師日夜駐廠,指導生產、提供製程 know-how、訓練幹部。這些無形的知識外溢,使中國本土企業如立訊精密、比亞迪迅速崛起,逐步侵蝕台商曾經領先的地位。2021 年,中國供應商首次超越台灣供應商,象徵供應鏈主導權的重大位移:中國擺脫了低階代工國,躍升為蘋果生態系的中心力量之一。

然而合作互賴的背面,也逐步累積壓力與脆弱性。中國政府深知蘋果對中國製造的依賴,於是運用市場准入、政策空間與巨大的消費市場,一點一點擴大對蘋果的影響力。書中詳盡記錄蘋果如何在App審查、資料儲存、政治敏感議題上持續讓步,從原本自信的全球創新領導者,逐步變成中國政治環境下不得不低頭的企業。蘋果既依賴中國的市場,又離不開中國的供應鏈,這樣的雙重依存,使它在地緣政治風向轉變的年代變得格外脆弱。

川普政府上台後,「重返美國製造」的政治壓力使供應鏈多元化成為蘋果的頭號目標。蘋果試圖將部分產能移往印度、越南與東南亞,但作者清楚指出,這條去中國化的路遠比想像艱難。民主國家的勞工制度、基礎建設、管理文化與效率,難以複製中國式的巨大動員能力;而中國仍握有成熟的供應鏈生態、市場規模與政策主導力,讓蘋果即便想分散風險,也無法乾脆抽身。

本書也呈現台灣在這場全球競逐中的微妙位置。富士康、和碩等台商憑著靈活與執行力曾是蘋果崛起的主要推手,卻在中國本土企業以政策補貼與不計利潤的方式競爭下逐步退居後位;台積電則因掌握先進製程,而成為全球科技體系最重要的戰略資產,其關鍵製程仍集中在台灣,一旦地緣政治升溫,全球供應鏈將面臨無法承受的劇烈震盪。

《蘋果在中國》最新穎的地方是:它揭露了科技深深嵌在政治脈絡之中,不曾也無法超脫政治。你我手上的 iPhone有賴於支撐它的巨大系統:數百萬名工人、跨國企業的利益交換、國家力量的拉鋸,以及全球資本主義如何在中國發揚,又如何被中國反噬。

而這正是身在全球權力版圖中心的台灣,此刻最需要理解的事。

目錄

序∣「無與倫比」的傲慢

第1部‧拯救蘋果

第1章∣破產

第2章∣外包歷險記:日本與台灣

第3章∣天價的收購計畫

第4章∣哥倫布——發現運算領域的新大陸

第5章∣「做不出來」——iMac誕生

第2部‧蘋果向中國的長征

第6章∣走出亞洲金融風暴——韓國

第7章∣LG 走向全球——威爾斯與墨西哥

第8章∣台商──進軍中國大陸的台灣人

第9章∣硬體界的矽谷──「富士康這名字可不是叫假的」

第10章∣IBM人才西進蘋果——庫克崛起

第11章∣富士康布局全球——中國、美國加州與捷克

第12章∣告別自製時代

第3部‧海妖之歌──整合潮

第13章∣1000首歌——在台灣製造iPod

第14章∣亞洲製造:打造極致酷炫的 iMac G4

第15章∣「你們必須用『中國的成本價』結算」

第16章∣復刻成功——拿到iPod訂單,在中國製造

第17章∣紫色計畫在亞洲

第18章∣那台裝置

第19章∣蘋果衝擊

第4部‧驚人的需求——iPhone 在中國

第20章∣傳教士

第21章∣縫紉機修理店

第22章∣水貨市場裡的黃牛

第23章∣「把那混蛋開除掉!」

第24章∣雙重賭注——富士康與台積電

第25章∣「海豹部隊」

第5部‧政治覺醒

第26章∣獨裁者

第27章∣八人幫

第28章∣中國通

第29章∣假自願,真強制

第30章∣蘋果壓榨

第31章∣中國的馬歇爾計畫

第32章∣官僚保護

第6部‧紅蘋果

第33章∣認知失調——供應商責任

第34章∣傀儡人物——葛越

第35章∣紅色供應鏈

第36章∣「五級火災警報」

第37章∣華為威脅

第38章∣全球疫情

第39章∣「蘋果前所未有的惡夢」

第40章∣B計畫──印度製造?

第41章∣驚人的脆弱性──台積電

結論∣未竟的遺產

試閱

摘錄1_序「無與倫比」的傲慢

習近平一就任中國國家主席,馬上採取行動,讓蘋果這個全球最大科技公司知道,你們的日子不一樣了。2013 年 3 月 15 日,也就是他就任中國國家主席的隔天,北京官媒中央電視台(CCTV)播出年度「315晚會」,這個特別節目自1991 年開播以來,年年吸引數百萬觀眾收看。每到 3 月,央視就會點名批評一些對消費者不友善的企業。1990 年代,主要對象是中國本土企業,批評火力猛烈;進入 2000 年代,外國公司也開始被點名。2012 年,麥當勞和法國連鎖超市家樂福因食品問題上了黑榜。 2013 年,央視「315晚會」劍指蘋果,指控蘋果對中國消費者的售後服務不如海外,甚至存在差別待遇。節目指出,在其他國家,蘋果為損壞的 iPhone 提供整機更換或以全新零件維修;但對待中國消費者,卻僅使用翻新零件進行維修。

在加州庫比蒂諾(Cupertino)的蘋果總部,蘋果高層對這項指控困惑不已。他們一開始並不擔心,只是感到莫名其妙,認為可能只是單純的誤會,因為蘋果的保固政策在全球幾乎一致,無論是在中國還是加拿大,保固條款大同小異。中國官媒的負面報導鋪天蓋地,但問題癥結只是保固條款存在差異這種小事,令人錯愕與不解。於是,蘋果採取了一般企業慣有的反應方式:平靜且就事論事地否認指控,澄清它在中國的保固政策「與美國及全球其他地區大致相同」。蘋果還進一步加碼強調,它為消費者提供的是「無與倫比的用戶體驗」。

但這不是中國想要的回覆!沒多久,蘋果淪為數位閃電戰的受害者,多家官媒發動為期數週的協同攻勢,輪番砲轟蘋果。一些報紙指責蘋果「缺乏誠信」,批評其售後服務的品質低劣。國家質檢總局警告蘋果,如果不改善其保修政策,將面臨「嚴重後果」。《人民日報》作為北京的喉舌,在頭版社論痛批蘋果的聲明「空洞、自我稱許」。數百萬中國訂戶一早看到《人民日報》頭條赫然寫著:「打掉蘋果『無與倫比』的傲慢」。這篇社論指責蘋果貪婪成性、「耀武揚威」、是另一個「剝削中國消費者的外國企業」;文中還提到:「這正是西方人傳統的優越感在作祟……如果得罪了中國消費者,沒有任何風險,還會減少成本,人家何樂而不為呢?」整篇社論端出威脅性的「如果非要……」口吻,強調正是中國市場「在支撐著蘋果的驕人業績」,言下之意,若蘋果繼續我行我素,哪天若出了什麼事,那就怪不了別人了。

對蘋果公司而言,這是影響深遠的一步棋。從1976年車庫創業,到1980年代輝煌成長,再到1996年瀕臨破產,長期以來,蘋果堅持自己生產電腦,曾在美國加州與科羅拉多州、愛爾蘭和新加坡設有大型工廠。然而在1997年史蒂夫.賈伯斯(Steve Jobs)回鍋掌舵蘋果前不久,蘋果開始放棄自主生產的策略,轉而將生產外包給代工廠商。生產線首先轉移至南韓與台灣,隨後擴展至墨西哥、威爾斯、捷克和中國。那段時間可說是嘗試各種做法的實驗期,蘋果在不同國家設廠、摸索哪裡最合適。最後,中國以靈活、便宜又勤奮的勞動大軍勝出。中國政府也扮演關鍵角色,靠著壓低工資、壓低匯率、對勞工法規睜一隻眼閉一隻眼,成功吸引許多跨國企業進駐。正如中國學者秦暉所言,中國的競爭力建立在「低工資、低福利、低人權」的三低之上。

這樣的、營運方式對蘋果的成功扮演關鍵角色,以至於在2011年,主導這一切的幕後推手——向來低調操盤的營運長提姆.庫克(Tim Cook)被賈伯斯欽點為接班人、出任執行長。不同於賈伯斯,庫克既非魅力型領袖,也非有遠見的產品創新先驅,之所以獲得青睞,正是因為他建立了無與倫比的營運效率——這成了蘋果崛起的決定性因素。這項人事任命也釋出一個明確訊號:未來十年,蘋果的目標不再是推出突破性創新產品,而是大規模提高現成明星產品的鋪貨量與銷售量。

然而,央視播出「315晚會」後引發一連串不利蘋果的尖銳批評,導致蘋果在中國市場的銷量驟降,莫不暴露蘋果過度依賴中國這個單一市場已成為其最大的軟肋與風險。在過去十年(2003至2013年),這個風險似乎還很遙遠——當時中國正在向世界開放、擁抱資本主義,看似朝民主化前進。然而2013年習近平上台後,帶領中國轉向截然不同的方向,中國作為跨國企業天堂的黃金時代正式結束。習近平推崇「自主創新」,收緊政策,讓外國企業在中國的經營更加困難,並強迫企業「回饋」中國,希望透過這些做法將中國打造成無可爭議的科技霸主。

這場鋪天蓋地砲轟蘋果的數位閃電戰登場時,蘋果在中國的業績正強勁成長,這情景讓人想起2008年北京奧運期間的榮景。誰能料到,當年蘋果在中國開設第一家直營門市,那一年蘋果在中國的營收還不到10億美元;到了2012年,營收已暴增至近230億美元。但央視播出「315晚會」後,聲討蘋果的輿論攻勢導致其銷售量斷崖式下墜:在上一年的12月季度,大中華區營收還成長67%,但2013年3月季度驟降至只成長8%,6月季度甚至萎縮14%。蘋果內部的一份文件後來指出,這個跌勢「很可能與中國政府在消費者權益日(3月15日)選擇打擊蘋果有關」。短短數週內,蘋果從無人能撼動的地位,跌入恐慌的深淵,擔心自家產品會被列入黑名單。

央視節目播出18天後,庫克親自寫了一封公開道歉信,翻譯為中文發表在蘋果的中國官網上。他不僅表達「誠摯的歉意」,強調對中國懷有「無比的敬意」,還承認「溝通不足」導致蘋果顯得傲慢、不在意或不重視消費者的回饋。值得注意的是,他宣布新的換機政策,甚至比美國消費者享有的權益還要優渥。

之後幾年,蘋果內部對那18天的經歷出現了兩種說法。第一種說法認為,執行長庫克經歷了一場21世紀版本的公審(show trial):北京刻意對蘋果提出莫須有的指控,亦即中國明知這些指控不實,但仍執意提出指控,目的是彰顯其權力。整件事是一場政治表演,意在讓庫比蒂諾(蘋果總部)明白,它在與中國合作關係上的「從屬地位」,並公開向北京低頭認錯(kowtow)。一些中國的強硬派確實也是這樣看待庫克的道歉:在社群媒體上,有網民開心叫好,稱蘋果終於被迫「低下高傲的頭」。

然而還有另一種更細膩的說法,直指中國消費者實實在在遇到的困境,但這困境並非因為蘋果本身造成,而是中國市場iPhone假貨氾濫所致。有些情況是:心懷不軌的不肖人士或受騙上當的消費者拿著假 iPhone 到Apple Store,聲稱產品有瑕疵並要求更換,經店員檢查發現是山寨品而拒絕受理,這類糾紛在全國多地頻頻發生。還有的情況是:數十家山寨Apple Store在尚無直營店的城市出現,導致問題雪上加霜。這些門市的裝潢幾可亂真,連店員都以為自己在正版的蘋果門市工作。這些山寨店多半販售正品,但本質上仍是一場騙局——當顧客要求更換有瑕疵或故障的商品時,店家根本不提供任何這類售後服務。顧客在這些山寨店尋求協助所遭遇的惡劣對待,造成了錯誤資訊的流傳,激起民怨,進而向政府官員投訴。真假交錯,責任撲朔迷離,誰是誰非讓人困惑:北京對消費者的投訴感到不安,其實並非毫無根據,因為民怨確實存在;然而嚴格來說,北京對蘋果的批評並不正確,因為蘋果的保固政策在全球幾乎一致。

然而這兩種說法都未能呈現事件全貌——本書後續章節將披露更多真相。無論如何,315消費者權益日風波及其後續影響,堪稱蘋果公司在中國發展的分水嶺。蘋果這才發現,自己對中國的高度依賴已讓公司深陷險境,而它既不了解中國的情勢,也沒準備好如何妥善因應。蘋果高層猛然驚覺,他們連一些最基本的問題都無法回答,例如「我們在中國的政府關係策略是什麼?」或「我們在中國的政治應對策略是什麼?」多年來,蘋果一直依賴以台灣組裝大廠鴻海集團(品牌名稱為富士康)為首的合作夥伴,由他們負責與地方政府協商,處理勞工議題與供應鏈挑戰。在這個模式下,蘋果缺乏全面且統一的長遠策略。當時蘋果在中國聘用了大約一千名工程師,但沒有一個是高階主管。公司雖然掌控龐大的生產網絡,卻始終保持低調,廠房外牆不見蘋果的標識,更不見蘋果的經典Logo——被咬了一口的蘋果圖像。但是截至2012年,蘋果在中國的生產設備總價值已飆升至73億美元,超過蘋果在美國本土所有辦公大樓和實體零售店的資產總和。本質上,蘋果破解了「不親自生產卻造出全球頂尖產品」的密碼。這絕非傳統意義上的「外包」——若按傳統定義,外包應是將設計藍圖交給有能力接單並執行生產流程的代工廠。但蘋果卻深度介入整個生產過程,經常從美國派遣頂尖的工程師、設計師、採購專家和律師,進駐數百家在中國的工廠,負責進口生產設備、培訓大批工人、統籌半成品配送,並嚴格審核供應商確保一切合規。蘋果在中國市場的影響力甚巨,卻無任何高階主管長駐中國坐鎮,既不熟悉當地政治生態,也沒有專職人員負責督導營運或處理政府關係。

2009年,蘋果在中國的人力單薄或許無人在意——畢竟當時蘋果僅將中國視為生產與出口的基地。但到了2012年,iPhone已成為中國消費者瘋狂追捧的產品,買氣推動蘋果在中國的營收暴漲2,830%。這個傲人成績既印證了蘋果卓越的產品設計能力,也彰顯其領先世界的生產實力。然而蘋果在中國市場出奇成功,不僅完全跌破大家眼鏡,也絕非周詳的策略規畫所致。短短數年間,大中華區的營收貢獻從最初的微不足道,躍升為占蘋果全球總營收近15%的核心市場。這種爆炸式成長連庫比蒂諾總部都始料未及,庫克本人也形容這點「令人難以置信」。2012年中,《時代》雜誌以「中國人的蘋果崇拜」為封面故事,撰稿人漢娜.比奇(Hannah Beech)一語道中要害:「蘋果在中國的發展與成就,很大程度上堪稱不費吹灰之力就賺得盆滿缽滿的典範。」

蘋果時代

《蘋果在中國》一書揭露一個龐大卻從未完整說出的故事——蘋果如何以中國為基地,成為全球最有價值的公司,並在這個過程中,將自身命運與一個冷酷無情的專制國家牢牢綁在一起。這不僅是一家科技巨擘進軍中國市場的故事,更是蘋果如何說服北京,自己來中國不只是經商,更扮演靠山與導師的角色(patron and mentor):為中國製造商提供資金、培訓、技術督導以及供應鏈支援。本書重點不是電子產業如何走向全球化,而是蘋果如何「中國化」的故事。

西方輿論對於蘋果在中國發展的敘事視角非常狹隘。過去二十年來,最常被報導的焦點盡與單調乏味的組裝線有關:低工資、童工、每天工作16個小時、富士康員工自殺事件,以及強迫維吾爾人勞動的指控。這些報導並非失實,卻遺漏整個拼圖中最關鍵的一塊:問題不只是蘋果剝削中國勞工,而是北京容許蘋果這麼做,好讓中國反過來剝削蘋果。

若說沒有中國就沒有今天的蘋果,未免流於陳腔濫調。的確,地球上再難找到第二個地方能提供一樣的成本、效率與規模。然而,本書提出的觀點更令人玩味——沒有蘋果,或許也沒有今天的中國。蘋果在中國的投資規模驚人,無論是資金、工時還是影響力,都堪比國家建設的等級。蘋果自己估計,自2008年以來,已在中國訓練超過 2,800 萬名工人——超過整個加州的勞動人口。中國巧妙地以自身長遠的利益牽制蘋果的短期需求。1999年,蘋果尚無任何一項產品在中國大陸製造;到了2009年,幾乎全部產品都打上中國製標籤。蘋果在短時間內將分散在全球的生產線快速遷移並集中在中國,這背後牽涉到大規模技術與知識移轉,其地緣政治意義深遠,堪比柏林圍牆倒塌——只不過這並非一夕之間發生的劇變,而是歷時多年的結果。這些改變悄然上演,未受到關注,因為一來受到嚴苛的保密協議約束;二來有媒體審查制度把關,封鎖相關資訊。

根據本書取得的內部文件,截至2015年,蘋果在中國的年投資額已膨脹至550億美元,這個天文數字還不包括硬體元件的成本,即所謂的「物料清單」(Bill of Materials)成本,如果計入這部分,總額將翻倍有餘。不妨對比拜登政府的標誌性政策《晶片與科學法案》,當時的商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)將該法案譽為「一世代才有一次的投資機會」、「讓美國重拾在先進半導體製造領域的領導地位」。這項為期四年的法案總預算僅520億美元——比蘋果十年前在中國每年的投資金額還少30億美元。容我特別強調以下這一點:過去十年來,蘋果每年在中國的投資,規模至少是美國商務部所謂「一世代才有一次投資機會」的四倍。

雖然蘋果產品在中國製造早已不是祕密,但這家科技巨頭在中國扮演的關鍵角色,卻未受矚目也鮮為人知。與此形成鮮明對比的是:眾所周知,台灣過去數十年,對中國大陸的投資龐大,對勞工培訓的貢獻卓著,是帶動中國工業化的關鍵角色。自2017年以來,至少已有三本英文專書探討這個主題。甚至連意圖併吞台灣、對台灣民眾毫無奉承必要的習近平也承認,中國過去四十年的改革開放,「得歸功於我們的台灣同胞與台灣企業」。根據台北的統計,1991年至2022年,台灣企業對中國的總投資金額已超過2,030億美元——無論以何種標準衡量,都是龐大的數字,除非你跟蘋果比。

蘋果的規模與影響力至今仍未被充分理解,部分原因是它實在難以想像與理解。舉例來說:中國14億人口的龐大需求,間接支持了美國各行各業約100萬至260萬個就業機會;不過根據蘋果執行長庫克估計,僅蘋果一家公司就在中國創造了500萬個就業機會——其中300萬在製造業,另外180萬則在App開發領域。這種顛倒的對比令人咋舌:一家超級企業對中國就業的貢獻,竟超過整個中國對美國就業的貢獻。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價