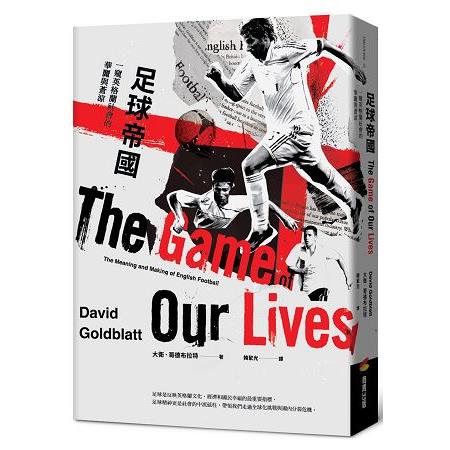

足球帝國:一窺英格蘭社會的華麗與蒼涼

活動訊息

內容簡介

足球是反映英格蘭文化、經濟和國民幸福的最重要指標,

足球精神更是社會的中流砥柱,帶領我們走過全球化挑戰與國內分裂危機。

「當大英帝國終究被歷史洪流吞沒後,只會留下兩項遺產,一是髒話Fuck off,另一個就是協會足球。」亞丁總督理查.特恩布爾爵士,一九六○年代

你是否記得,一九八九年阿森納對戰利物浦的奪冠決殺?

你是否記得,一九九二年法國足球名宿坎通納在英格蘭的首顆進球?

在球破網的瞬間,上萬名球迷齊聲高呼的景象,直到今日仍歷久彌新。

英格蘭足球如何走出貧民窟,搖身一變成國內最賺錢的娛樂事業?

又為何在國際賽場上欲振乏力,歧視和對立頻傳、球迷熱情銳減?

足球帝國的建立與傾覆,在在都跟英格蘭社會,甚至整個不列顛有關!

不列顛派駐亞丁殖民地的總督理查.特恩布爾爵士曾說:「當大英帝國終究被歷史洪流吞沒後,只會留下兩項遺產,一是髒話Fuck off,另一個就是協會足球(association football)。」近二十五年來,不列顛在去工業化浪潮與全球經濟中市場逐漸縮小,但足球始終為英格蘭人提供了與過去的聯結,在國內政治經濟、南北差異、階級問題日益嚴重時提供各種層次的身分認同。足球非但沒有沒落,甚至從一九九○年代開始跨出工人階級,一路攀升,成為大眾文化甚至是精英文化的價值觀認同,並搭上了運動商業化的列車。

知名全球足球史《足球是圓的》作者大衛‧哥德布拉特在本書中探討,原本體現了不列顛衰頹的國勢、行將凋零的工人階級足球,如何搖身一變成為國內最有錢、最受歡迎的娛樂型態。英格蘭足球規模愈來愈大、愈來愈精彩,魅力遍及全球,但榮耀的背後也不乏代價,財富分配不均、移民引發的焦慮、商業浪潮衝擊傳統價值……無不反映了後柴契爾時代的社會變遷。

本書以足球為主軸,用經濟發展、傳播媒體、地方文化、種族問題、民族認同、運動管理、性別議題等七大主題,呈現不列顛社會與經濟的變遷,以及足球在哪些方面隨風起舞,在哪些方面又如同中流砥柱。全書讀來有如經歷一場酣暢淋漓的球賽,發人深省又回味無窮!

編輯推薦

足球無關生死,但重於生死

「足球無關生死,但重於生死」這句來自前利物浦名帥香克利(William Bill Shankly)的名言,對於英格蘭人來說,是既嚴肅而真實的存在,足球牽引著英格蘭一百多年來政治、社會、經濟、文化的變遷,甚至我們說「英格蘭是因為足球而存在」也並不為過, The Game of Our Lives 在字面上的意義是足球是一場生死遊戲,而我們不妨將其翻譯為足球就是生命、就是一切。

想認識英格蘭,你必須先認識足球;想認識足球,你必須先認識英格蘭。如果清楚這樣的脈絡,就不難理解為何大衛‧哥德布拉特要用這樣的一本書,獻給正走在十字路口的英格蘭,用足球揭開整個英格蘭的現實狀態,有時候你很難去評價其中的好與壞,但唯有如此,才有可能真正理解現在這個國家所面臨的問題與未來前景之所在。

身在臺灣這個運動不被重視的環境中,你很難想像在足球的背後,可以有這麼多錯綜複雜的故事,在英格蘭,每一條高速公路、每一個地鐵站、每一個咖啡館、每一個賣肉派的小攤位,很可能都倚靠著足球而生存,在股市中,人們追捧著相關的足球類股,在大學裡,足球產業科系是修選的熱門,足球電視轉播的權利金一再出現你難以想像的天價,足球,在這個國家裡讓人瘋狂,當然,也經常讓人崩潰。

就如同所有華麗的舞臺必將迎來謝幕一樣,英格蘭的足球一再面臨困境,也一再地重生,在這個過程中形成了英格蘭足球的經濟學,英格蘭的足球早世界一步誕生,但也早一步衰敗,可是每次重新崛起,都成為世界學習的新榜樣,不論是球隊經營、聯賽制度、電視轉播、球員買賣,英格蘭足球都在建立領導的樣板,英格蘭在追著足球產業奔跑,而世界的足球體系在追著英格蘭奔跑,這樣的格局何時會成為泡沫很難說,卻也無法停止。

英格蘭足球背後還夾雜著不同地域的差異,新教徒與舊教徒的紛爭、工黨與保守黨的角力、工業都市與商業都市的對抗,所以你在英格蘭可以看到無數的小型球會有著極度死忠的球迷,同時也可以看到像利物浦與曼聯這種擠身世界級的球隊,依然在每一次對戰中進行著生死角力,對英格蘭而言,足球是戰場,他們在這裡解決所有的恩怨情仇,這樣說或許不是很精準,基本上正因這些恩怨情仇無法解決,所以這種球場上的搏鬥永不休止,得以構建出英格蘭足球特殊的風景。

足球場上會出現的性別與族群問題,也正是英格蘭社會的問題,足球向來被認為是男人的運動,而且在當今世上的主流運動中,是少數白人可以主宰的運動項目,這也讓足球背後藏有發人深省的性平與種族問題,甚至在英格蘭足球無限膨脹的體系下,球隊間的貧富差距、經營權的弱肉強食、全球化的入侵,都一再地被人提起,這反映了足球運動跟整個社會的運轉幾乎是一個同心軸,球場上的一切,正反映英格蘭的群體困境。

足球是一種古老而傳統的運動,可是卻有著最現代化的風貌,英格蘭超級聯賽的轉播是全世界最多人觀看的運動賽事,在許多硬體設備及技術上,足球領域確實突飛猛進,但是也帶來了與傳統的許多衝突,這也是人類進步史上所無法避免的,如何實現現代化,又能不讓傳統被淹沒,英格蘭的足球一直在不斷的矛盾中尋找著進步的方向。

不論是那一個章節,你都很難分辨出到底是足球反映了英格蘭的現況,還是英格蘭映照出了足球的真實,在每個社會中,一定有著一個無法脫離,跟整個社會繫綁在一起的某件事物,如同鏡子的表與裡一般,無法切割,在英格蘭,那一定就是足球了,或許我們就是欠缺像足球這樣的核心價值,所以難以去檢視臺灣社會目前面臨的各種問題與挑戰,當然,也可能只是我們還沒有尋找出來。

大衛‧哥德布拉特在書的最後提到了足球曾經帶給英格蘭的驕傲與光榮,也感嘆足球在英格蘭逐漸走向了分裂與平庸,英格蘭的足球是否正如同往昔日的日不落帝國,從偉大回歸平淡,還是能夠像二戰之後的不列顛,從廢墟中重新站起,我們尚未可知,但是這些年在英格蘭所發生,關於足球這些與那些的故事,我們可以聽他娓娓道來,細細品味。

我無法界定這本書屬於那一個類別,只能說他是一本不屬於運動類別的運動書籍,你可以說這是一本英格蘭的歷史學讀本,也可以說是一部英格蘭的經濟學指南,或是地理手冊,甚至童話繪本,從最基礎的歷史軌跡,到英格蘭的產業結構變化,一直到英格蘭人內心深處的民族認同、心靈焦慮,甚至是性別教育、種族歧視等問題,如同一場激烈而精彩的足球比賽,有狂喜、有哀愁、有高潮、有低落,酣暢淋漓也同時氣喘如牛,只是在還來不及回味精彩的過程時,已驀然驚覺這就是我們的社會,甚至我們的人生歷程,而下一場比賽也早已迫在眉睫。

文/石明謹(資深足球球評、詩人、社會觀察家)

目錄

【專文推薦】│足球無關生死,但重於生死│石明謹

【專文導讀】│以球為鏡:那些球賽告訴我們的事│陳复嘉

緒論、足球天堂英格蘭

I. 失落的帝國

II. 足球無處不在

III. 足球與英格蘭社會

一、願景與幻夢:現代足球新經濟

I. 足球是筆大生意?

II. 歷史長河中的足球

III. 空前絕後又荒謬絕倫

IV 新經濟秩序的衝擊

二、務求真實?比賽當日的大場面

I. 追憶黃金年代

II 足球「時間」

III 球迷圈的組成

IV 球場美學

V 足球規則的演變

VI 球迷次文化

三、巡禮英格蘭:足球與英格蘭城鎮

I足球風景

II 城市因球隊而偉大

III 足球地圖

IV 一場遊戲一場夢

V 球迷的逆襲

四、來踢一場種族競賽:移民、種族出身與認同

I 球衣重要還是膚色重要

II 「帝國一家親」?

III 黑人球員的荊棘之路

IV 制度下的種族歧視

V 新移民與新文化景觀

VI 革命尚未成功

五、統一或者獨立:不列顛足球的困局

I 何謂不列顛?

II 愛爾蘭民族主義與足球

III 威爾斯足球大軍

IV 生為蘇格蘭人是上帝恩寵

V 英格蘭不等於不列顛

VI 想像的足球國度

VII 從足球流氓到觀光大使

VIII 同一支國家隊,不同的觀眾

IX 沒有國家的民族

六、瞎子摸象:英格蘭足球管理

I 足球是一場政治遊戲

II 踢不好也管不好

III 英格蘭足總魅力盡失

七、一夫當關?英格蘭足球與性別政治學

I 「男子漢的運動」

II 球星當道

III 教練風範

結論 足球國度的華麗與蒼涼

謝辭

註釋

參考書目

試閱

緒論 足球天堂英格蘭

「你若為了足球而來,英格蘭就是天堂。」——艾瑞克,坎通納(Eric Cantona, 1966-)

I. 失落的帝國

倒數第二任亞丁總督理查.特恩布爾爵士(Sir Richard Turnbull),曾對時任國防大臣的丹尼斯.希利(Denis Healey)說:「當大英帝國終究被歷史洪流吞沒後,只會留下兩項遺產,一是協會足球,另一個則是髒話『幹,滾啦』(Fuck off)。」特恩布爾這番話說在一九六○年代中期,大英帝國放棄了最後一批殖民地,但他的預測或許太過悲觀。英格蘭在法律體系、工程與教育上的長遠影響依然值得深究;英語文學的經典作品或許不夠市井流氣,少了粗野的盎格魯薩克遜髒話,但仍持續形塑大半個世界的語言想像。不過,特恩布爾的看法沒錯,不列顛主宰全球近兩百年,留下不少重要遺產,其中之一正是工業時代工人階級的產物。紳士的運動板球,雖在帝國境內多處落地生根,但如今舉目可見的卻是人民的運動:足球。

工業社會的不列顛,同樣步上帝國後塵,淹沒在歷史浪潮之下。這時期的不列顛在特恩布爾和希利眼中一定不陌生,甚至在他們對談的同時,去工業化的漫長過程已然展開。一九六○年代開始,產品與就業市場從製造業逐步轉型成服務業,伴隨而來的是國內階級結構、文化與政治方面的劇烈變化,到了一九七○年代,變化的腳步更快。不列顛工業萎縮,新興全球化競爭蠶食市場,一整世代人不曾遇過的普遍失業現象再次出現。不論是六○年代工黨首相威爾遜(Harold Wilson)試圖推動不列顛工業現代化,還是七○年代保守黨的希斯(Edward Heath)嘗試打擊工會力量、放寬經濟管制,兩者都未見成效。對不列顛工業而言,威爾遜到卡拉漢(James Callaghan)時期政府的作用從來不過是勉強維持現況。

柴契爾主義(Thatcherism)打破僵局,且作風強硬。想扭轉不列顛衰退的經濟,一方面要粉碎戰後至今的社會共識,一方面要鬆綁混合經濟(mixed economy)、擴大私有化,兩者都是難事,須得要瓦解工會成立的最大武器,即工人團體的勢力。失業率高漲、無傳統勞工組織的新興行業出現,削弱了工會的實力與談判籌碼,國營事業的逐步縮減和私有化則是更進一步的打擊。一連串立法在罰金與刑責的強力支援下,大幅縮減了工會領導勞工行動的能力。

最大關鍵或許在於,工會運動在「全國對話」(nationalconversation)中是一個重要社會階層的合法代表,這個概念如今遭到徹底根除。工黨的政策和選情一敗塗地,在工會、公部門和地方議會的民意基礎不是縮小,就是與大倫敦議會(Greater London Council)一樣全盤流失。社會住宅(council housing)出售,導致相當數量的工人階級選民轉投保守黨,工黨節節敗退,被迫認同當時的諸多改革與意識形態假設。工黨在野十七年,總算重掌政權後,與工人階級之間的關係已遠不如從前緊密。新工黨的誕生,一如柴契爾本人所言,是她留給不列顛的最大貢獻。是以,當不列顛在後柴契爾時代大勢底定時,核心的工人階級產業與政治體制已名存實亡,許多傳統的文化慣例和消費習慣都消失了:社會住宅不是廉價出售就是被汙名化;合作運動(Cooperative movement)衰落,新興超市和品牌零售商搶進市場,隨著國民飲酒習慣改變,地方酒館關門,高級酒吧進駐。布萊克浦(Blackpool)和巴特林度假村(Butlin’s)生意冷清,供喜劇節目懷舊還可以,但不再是家族度假首選。

然而,在不列顛工業的斷垣殘壁之間,足球仍屹立不搖。事實上,足球在一九八五年一度墜入谷底,那一年先後發生海塞爾球場慘劇、布拉福城球場大火,觀賽人數降至歷年最低。此後,觀眾人數即不斷回升,還與獨立電視公司(Independent Television,簡稱ITV)簽下英格蘭足球史上第一份重大電視轉播合約。一九八九年的希爾斯堡慘劇,是不列顛球場與警力維安沉痾未治導致的後果,雖然撼動足壇,但並未將它擊倒。事實上,是法官泰勒提出的調查報告「泰勒報告」(Taylor Report)激發了後續的重大改革。儘管面臨希爾斯堡的慘痛悲劇,招致各界日後不斷的譴責,足球還是挺住了。該如何解釋足球這看似抹煞不了的魅力?寫於一九九○年,工黨副黨魁羅伊.哈特斯利(Roy Hattersley)認為:「足球不只為週六午後提供無與倫比的樂趣,還讓我們與個人和集體的過去維持著浪漫的羈絆。足球是不列顛工業社會的運動,如今不再只限於在礦坑和工廠工作的男女工人,因為礦坑和工廠已經不是年輕一代習慣的環境︙︙但總而言之,足球是屬於舊工人階級子女的運動。」

雖然改變到來,但足球尚未徹底汰舊換新,一些粗陋的毛病仍歷歷可見,弔詭的是,正是這些毛病讓足球得以重生。球迷依舊不吝用粗啞嗓音大聲合唱,足球的場地、球員、特色和習氣仍保有城市工人階級的風格,足球的圖騰、身分和故事,一絲一縷幾乎都來自不列顛城市的各個角落。這讓足球彌足珍貴。不列顛南北之間與倫敦內外,原本就有財富和權勢分配不均的問題,在柴契爾執政之下,差距更加擴大。值此重生之際,足球洋溢著念舊情懷,懷念一個剛剛步入歷史的社會型態,一個眾多人民齊聚在同一間工廠或同一個屋簷下的世界,一個舊日維多利亞工業時代的不列顛版圖依然具有意義的王國。

記者崔佛(Donald Trelford)評論道:「常常會這樣,當人們一邊往更高的社會階級爬升,這些在足球場與其他球迷摩肩擦踵的回憶,就成了他們對工人生活的具體景況唯一保有的鮮明印象。」他也回憶自己年少時在考文垂(Coventry),鎮上整齊合拍的景象:「每到週六下午同一時間,所有男人就會神情肅穆地開著小車,從自家車庫倒車到共用的後門,有如一場儀式,就像珍.奧斯汀筆下的英格蘭,馬車全往教堂移動,只不過他們是要出發去球場趕下午三點開球。」

對出生在伯明罕(Birmingham)的運動史家西蒙.英格利斯(Simon Inglis)來說,足球是情感的時光機,能帶他回到那消失已久、屬於工人階級的工業城市。

週末沒有維拉隊(Aston Villa)的比賽,就像一袋薯片沒有鹽巴和醋調味,還是能吃,但畢竟乏味且缺乏驚喜。時代變了。我現在定居倫敦,已經不再痛恨藍軍。現在沒有企業街(Corporation Street)上的足球特餐,沒有佳牌阿拉伯型巴士(Guy Arabs),安索酒廠不在了,酒廠所在的阿斯頓十字區成了一片荒地,伯明罕大片市區淪為快速道路、植草的分隔島,跟匆促興建的廠房。

相同的心聲,在兩本定義不列顛現代足球文學的書中也聽得見。彼特.戴維斯(Pete Davies)的《比賽結束》(All Played Out)和尼克.宏比(Nick Hornby)的《足球熱》(Fever Pitch),分別出版於一九九一和一九九二年,英格蘭足球超級聯賽(Premier League,簡稱英超)成立前夕。這兩本書被譽為是現代足球的代言人,自省、告解式的文風,兼具社會學意識,確實為足球文學帶來了不同以往的新風潮,但在更大的程度上,這兩本書其實也是一首獻給舊日足球的輓歌。

雖然兩位作者並不懷念一九七○與八○年代的暴力事件和老舊危險的球場,但兩人都推崇當時的氛圍及日漸減少的球迷所展現的集體能量,且他們也都感受到,新商業化的來臨將會讓這一切銷聲匿跡。

柴契爾夫人下臺後近二十五年來,即使社會劇烈變遷,舊日情懷也並未消失,甚至依舊是足球廣受歡迎的文化要素:忠誠受到讚許,半吊子、鑽營投機、貪財圖利則遭到唾棄。積極到現場支持,比消極收看電視轉播更高尚。欣賞優於消費。給予個人才華空間,但集體行動的價值以及團體至上的倫理和運動精神也強烈感受得到。我想像,坎通納一九九二年從法國轉會來到英格蘭足壇,發現這裡是足球天堂時,感受到的莫不就是這張由價值、儀式、歷史和身分交織形成的厚網。法國足球記者菲利普.奧克萊(Philippe Auclair)描述坎通納回憶他在英格蘭賽場首度進球:「就在球破網的那一瞬間,球門後方上千名球迷全都跳起來,好像要跳進球場一樣。」只有在英格蘭,「看得見這種狂喜」。只有在英格蘭,年輕人欣喜若狂的慶祝能成為緬懷歷史的重要表現。

II. 足球無處不在

坎通納這一球是為利茲聯隊(Leeds United) 踢進的, 這是舊甲級聯賽(First Division)的最後一個賽季,利茲聯最後拿下冠軍。下一個賽季,坎通納再次贏得聯賽冠軍,只不過已經是在英超為曼聯隊(Manchester United)效力。作為一名承先啟後的代表人物,足跨兩個歷史年代,坎通納雖為舊日足球的狂熱氣氛和戲劇張力傾心,但卻成為新時代的第一位球星,獲得遠勝於前人的財富、名氣和地位。他被英格蘭球迷的生猛熱情所感動,但也預示了一個新聯賽的到來:其中英格蘭本土的球員和教練將佔不到三分之一,俱樂部老闆不到一半。他把自己的球技看成是獻給球迷的贈禮,但他充滿魅力的精湛表現卻也成為宣傳工具,推廣金錢宰制的球賽。正是在這個時代的交會點,在不列顛根深蒂固的足球文化遇上新媒體和新財富的年代,現代足球於焉誕生。英超自己尤其喜歡把足球的轉變歸因於一九九二年英超成立,並且用狹隘的經濟論點解釋其成功:有了電視轉播權利金,加上斥資修建全座席球場,英超的創立代表有更好的球員在更安全舒適的環境,踢更精采的足球,各級聯賽的觀眾入場數也因此不斷回升。

某種程度上,這些都沒錯,但若非繼承了百餘年的足球文化,而且幸運在足球的社會與歷史意義比從前更有影響力的時刻接下擔子,現代足球也不可能蒸蒸日上。

經濟連同文化的改變,讓足球在不列顛社會的地位產生顯著的轉變。從前只不過是普遍受歡迎,好一點可以說分布廣泛,但現在,足球是無處不在了。足球在大眾與菁英文化的地位也都大幅提升。有四件事能說明這一點:第一,相較於類似的現象,例如歌舞劇或連續劇觀眾,足球相對具有規模與重要性。第二,從電視劇到詩,不論大眾或菁英文化都有足球的蹤影。第三,公開宣稱對足球感興趣,多少成了不列顛菁英族群的社交準則。最後,國內的政治評論人多少喜歡拿足球來比喻國家的各種弊病。足球是個複雜的現象,許多其他文化型態和它有相似之處,但沒有一個完全相同。足球與教會頗為相像,會在固定日子,儀式般地召集為數眾多的人群,偶爾還能創造出短暫的社群意識和集體狂喜,撇除任何信仰層面不談,這和劇場也很像。與音樂界一樣,足球有一個專業且商業化的圈子,外圍是由業餘團體結成的巨大網絡,再往外更大的範圍則是平民的遊戲和練習。最後,假如不把聯賽視為一連串無關聯的個別比賽,而看成是有眾多角色、多線敘事的完整賽季,那麼足球最相似的對手肯定是連續劇了。在上述所有活動各自的範疇內,足球都對它們構成了威脅。

二○一一年,出席聖公會禮拜的人數每週平均只有一百多萬人。假如考慮到足球賽季一年只有九個月,並且把聯賽和盃賽區分開來,想成週日禮拜跟婚喪喜慶等特殊行事不同的話,足球每週的觀賽人數大約也有七十五萬人。何況教會裡不會有人回家後還重看當日精華,也沒有太多集體狂喜,雖然新興的福音派教會很努力想取悅群眾。音樂祭是不列顛文化活動中另一項狂歡儀式,近二十年來飛速成長,二○○九年的年度參與人數達到約一百五十萬人,其中約有三分之一是Glastonbury 音樂祭和少數幾個大型盛會的功勞。音樂祭對青年文化的影響比數字披露的更大,但這樣的人數幾乎仍比不上老特拉福球場(Old Trafford)一個滿座的賽季。劇場產業曉得足球和自己很像,一樣要爭搶民眾的口袋閒錢。

二○一二年劇場宣稱自己「賣贏足球」,三百餘萬張的門票銷量,只些微領先該年職業足球的觀眾人數。要衡量足球的影響力,不是看座位賣得比劇場多或少,而是劇團居然會把足球當作勁敵。

光看足球佔據的報紙版面和數位空間,就是足球無所不在最顯而易見的明證。一九七○年代,就算是最重視足球的報紙,一天也只有幾頁版面,而現在,不列顛的小報和刊物報導足球的版面是當時的好幾倍。網站、podcast 和部落格激增的同時,足球在網路的曝光率成長更快。專業記者向來在球員與球迷間保持中立,在這樣的媒體文化下,推特證明了自己是更受歡迎的訊息流通替代管道。數位科技與足球結合,在運動博弈領域尤有成效,賽事投注本身已經成為一大消費市場,也是年輕人間極為普遍的行為。

但不論電視或電影,都不曾賦予足球真正的文化資本,足球在不列顛文化界的地位提升,更大程度得歸功於文化界重要的男性知識分子與足球的關係突然緊密起來。不列顛作家的運動熱忱過去一向投入在其他地方,其中又以板球為最,文學界熟悉足球的少之又少。到了一九八○和一九九○年代早期,情況改觀。馬丁.艾米斯(Martin Amis)、朱利安.巴恩斯(Julian Barnes)、塞巴斯汀.福克斯(Sebatian Faulks)、傑夫.代爾(Geoff Dyer)、布雷克.莫里森(Blake Morrison)和尼克.宏比都出版過以足球為主題的作品。

各項藝術中,詩與足球的關係向來是最淺顯、最緊密的。詩人與球迷同樣對歌詠、節奏和韻腳感興趣,這也促進了兩者的友好關係。戰後最具影響力的三位詩人—拉金(Philip Larkin)、希尼(Seamus Heaney)和休斯(Ted Hughes),詩中都曾藉足球描寫兒時深刻的記憶,或當成敘述城市風景的媒介。最近二十年來,詩與足球走得更近了。

一次大戰以前,王室家族用官方贊助和出席大賽的方式為足球增光,但歷來始終刻意不透露偏好的球隊。最近十年,溫莎堡放出風聲讓外界知道,女王繼承母親的喜好,是阿森納隊(Arsenal)的粉絲。查爾斯王子後來透露,他是伯恩利隊(Burnley)的多年球迷:威廉王子選擇了阿斯頓維拉隊,哈利王子也支持阿森納。戰後,歷任首相假如真有支持的隊伍,同樣也都不願意透露是哪一隊。

威爾遜曾因支持哈德斯菲爾德隊(HuddersfieldTown)登上過幾次頭條,但艾德禮(Clement Attlee)、麥克米倫(Harold Macmillan)和道格拉斯.休姆(Alexander Douglas-Home)都偏愛板球;希斯的興趣是開遊艇,柴契爾夫人則根本厭惡球賽。約翰.梅傑(John Mayor)上任帶來了些許改變,因為他主要雖是板球迷兼研究專家,但也喜歡看切爾西隊的比賽。不過,一直要到一九九七年,東尼.布萊爾(Tony Blair)當選首相,西敏寺對足球的態度才明顯有更深的轉變。布萊爾的媒體顧問阿拉斯泰.坎貝爾(Alastair Campbell)從小就是伯恩利隊球迷,布萊爾支持紐卡索隊(Newcastle),只是比較不那麼狂熱。一九九七年選前,坎貝爾利用足球做為打擊保守黨的工具,提議要布萊爾在小報上寫文章,還確定記者有夠多機會拍到布萊爾玩挑球,或和家人坐在溫布利球場的皇家包廂。足球在新工黨高層不只成為政治工具,還是日常維持人脈的籌碼。新任首相戈登.布朗(Gordon Brown)曾是蘇格蘭拉夫流浪者隊(Raith Rovers)的股東。工黨的特別顧問和青年幕僚的核心成員,這些有朝一日會成為工黨新勢力的人,在業餘的週日聯賽合組了一支球隊叫「魔鬼眼」(Demon Eyes),隊名嘲諷保守黨於一九九七年大選時製作的「恐怖布萊爾」廣告。

保守黨與自由民主黨員多半與足球保持距離,許多人偏好個人運動和鄉間活動。威廉.海格(William Hague)熱中柔道,喬治.奧斯本(George Osborne)愛玩電腦遊戲。不過,大衛.卡麥隆(David Cameron)倒是把此事視為政治策略 ,大肆公開他喜歡阿斯頓維拉隊(他和威廉王子的共同點)。曾任梅傑內閣的內政大臣與二○○三至二○○五年保守黨黨魁的霍華德(Michael Howar),一度相當關注利物浦隊的命運,公開批評當時的教練傑拉德.霍利爾(Gerard Houllier),要求他引咎辭職。自由民主黨的文斯.凱博(Vince Cable)曾公開宣稱他是約克城隊(York City)的死忠球迷,且不排斥在言談中用足球當隱喻。約克城本身對於披掛球隊色彩反而不願多談。英格蘭銀行總裁金恩(Mervyn King)上電視受訪時,聲稱「支持阿斯頓維拉隊比當央行總裁壓力還大」,還說萬一流落荒島,他選擇帶在身上的光碟,會是一九八二年維拉隊獲得歐洲冠軍俱樂部盃冠軍時名不見經傳的慶祝。曾經有一度,坎特伯里大主教喬治.凱瑞(George Carey)和猶太教首席拉比強納森.薩克斯(Jonathan Sacks)都是公開的阿森納球迷。

現代足球出現的年代,不列顛的經濟與社會差距愈來愈大,且財富高度集中於少數菁英族群,應運而生的,是高階消費市場和社會分化的新詞彙,如奢侈品、頂級服務和商務艙。同時間,公共政策的一項重要工具,是把聯賽排名運用在事業評比上頭。足球用語,以及英超本身優越排外的特殊光環,因而逐漸滲入以往足球止步的文化領域。一九九六年,《獨立報》評論布克獎入圍名單,提到「一般皆認為,瑪格麗特.愛特伍(MargaretAtwood)在全球小說家的頂級聯賽中名列前茅。」皇家學會公布不列顛科學現況調查時,宣稱「三百五十年來,聯合王國始終在科學界的頂級聯賽位居一二。」小學、中學、醫院,乃至於米其林星級餐廳,全都有自己的頂級聯賽,可以晉升其中或被淘汰降級。不列顛廣告產業的領銜人物馬丁.索羅(Martin Sorrell),也用過類似的話來說明全球經濟的新秩序。與足球少有瓜葛的藝術界拓展了足球的比喻範圍。當代藝術家達米恩.赫斯特(Damien Hirst)與長年合作的藝廊拆夥一事,被拿來和轉會市場相提並論:「『這種事也不算多大的背叛,只能說現在藝術家比較有主導權了,』策展人兼教授安德魯.倫登(Andrew Renton)說,『跟在英超一樣。為什麼曼城(Manchester City)出價比曼聯高卻簽不到范佩西(Robin Van Persie)?因為當你身價破千萬之後,重視的就不再只是錢而已。』」

另一方面,《鏡報》(the Mirror)認為「在新錢潮的推波助瀾下,也出現由藝廊和買家組成的新『超級聯賽』,讓名氣較小的藝廊和藝術家只能爭搶分剩的殘渣。」戰後年代,政治家和評論者多半排斥用足球當作國勢的指標,但到了二十一世紀,他們想不用都難。在某些人眼裡,英超毫無疑問是成功的出口產品,是不列顛影響力的典範,世界各地效法的楷模,例如卡麥隆首相就在印度表示:「我們把不列顛一樣出色的產品輸出到了全世界,那就是英超足球,我相信大家在印度也十分關注英超。」左派抓住機會,用足球的經營模式來抨擊不列顛的經濟結構,以及伴隨而來的諸多問題,如管理不彰、無力因應全球化和不平等待遇的攀升。威爾.賀頓(Will Hutton)甚至進一步主張「美麗的足球體現的是不列顛的所有缺點」,其中最差勁的就是一個任私有財產和私人利益一再踐踏公共供給和社會需求的政經體制。

同樣,當美國的格雷澤家族(Glazer family)融資收購曼聯隊之後,《衛報》(the Guardian)專欄記者強納森.弗利蘭(Jonathen Freedland)將這樁交易拿來與美國卡夫食品(Kraft)收購英國吉百利集團(Cadbury)相比,寫道:「我們以資本主義為名出售集體文化的珍寶,這樣的資本主義不僅無以為繼,而且無趣至極,這聽起來不只像是國家足球的現況,也是這個國家的現況。」

可以想見,比起經濟面的不平等和不公不義,右派比較憂心的是足球的倫理和寓意。時事評論家克雷格.布朗(Craig Brown)氣憤地說:「我討厭足球愚蠢的歡呼,討厭足球自以為是的冷門知識,還有足球假想的工人階級。」記者彼得.鈞斯(Peter Hitchens)則在《每日郵報》(Daily Mail)問:「足球是異端邪教嗎?」並總結說八成是。他百般無奈地相信,這是當代自由神學(liberal Christianity)失敗後無可避免的結果,但足球迷短短九十分鐘膚淺廉價的民族主義,又是另一回事:「我幾乎每次都很火大,他們可以為了一場足球賽上街大秀『愛國精神』,但是當我們的國家主權遭到盜竊,我們的鄉村受到掠奪、文化遭受破壞,當這個國家天天在各種真實且長遠的層面,輸掉真正的國家世界盃,他們看來卻無動於衷。」

群眾真性情的形象很快轉變成不講道理的暴徒。麥可.亨德森(Michael Henderson)為《旁觀者》(Spectator)雜誌撰寫評論,認為「誰如果想知道足球迷在新賽季初的真心話,憤怒先生(Mr. Angry)會是很好的代表。」工人階級的粗野蠻橫已經夠差勁了,但真正讓他愕然的是「這些人並不是無產階級,而是薪水優厚的專業人士假裝自己是工人階級。他們大聲咒罵,故意做出惱人舉動,因為他們認為工人階級的民眾會做這種事。」亨德森懷念一個想像出來的黃金年代,那年頭,富勒姆隊(Fulham)當家前鋒強尼.海因斯(Johnny Haynes)若在自家主場放槍,善良的百姓只會報以惋惜:「哎呀,海因斯好倒楣。」在某些守舊派心中,一九七○年代前的足球,象徵著一個比現在好得多的不列顛,工人階級卑躬屈膝,中產階級安分守己,而且票投保守黨。

足球現在成了這些知識菁英選擇政治傾向的隱喻,文化地位的提升顯而易見。但足球究竟揭露了哪些現象還有待檢視。

III. 足球與英格蘭社會

足球所揭露的現象就是本書的主旨。從希爾斯堡事件發生至今,要為不列顛足球撰寫敘事史還太早,我們才正剛開始理解一九八○年代的事。不過,當不列顛現代史逐漸涵蓋到一九九○年代和二十一世紀初,可以確定的是,足球在其間扮演的角色,將比以往任何時候都來得重要。在塵埃落定之際,依照主題用論文方式回顧這段時期,探討足球如何反映不列顛經濟與社會的重大轉變、又在哪些方面有所牴觸,應該是較明智的作法。在第一章〈願景與幻夢〉中,我認為,經濟競爭、運動和社會目標在舊秩序當中維持著微妙的平衡,足球界尤其是英超能實現高度商業化,靠的是瓦解舊秩序的各種保護規範。這些壁壘一經掃除,後工業時代的全球化經濟方能真正改造足球。但就如同更大層面的經濟發展,這個過程有好有壞,頂端的人榮華富貴,底層卻隱藏著貧困與徬徨。

商業化足球最惱人的一面,可能是它給賽事本身帶來的影響。第二章〈務求真實?〉觀察足球觀眾在組成和行為兩方面的轉變。我認為,儘管媒體與足球締結的集團費盡力氣想控制比賽場面,把比賽塑造成適合電視轉播的華麗節目,但不列顛球迷始終有所抵抗。現場觀戰依然保有創造集體認同、集體利益和集體文化的能力。這也是為什麼,足球不論在現實或在隱喻,依舊和階級建構、城市身分及民族政治密不可分。第三章〈巡禮英格蘭〉,我踏上足球之旅,上自大都會下至偏鄉小鎮,巡訪英格蘭城市。我認為,由於缺少強勢的地方政府,又沒有強健的地方公民社會,足球便成了維繫城市獨特身分的必要因素,足球場的選址和建築,也成了經濟振興計劃和定義地方文化景觀的要角。俱樂部老闆、球迷和市政府之間的關係原已緊繃,近二十年來,衝突更是愈演愈烈。盜用公款和詐騙等經濟犯罪的出現,使俱樂部陷入存亡危機。資產分售和房地產開發商不把俱樂部當成運動組織,而是絕佳的投資標的。俱樂部老闆短視近利,犧牲地方傳統以求吸引海外觀眾。英格蘭的地方政治泰半如此,權力天平不斷向經營者與開發商那一端靠攏,但足球卻也意外成為地方上演對抗戲碼的舞臺。

俱樂部或許是民眾身分認同的根源,但過去並不是所有人都接觸得到。以往球員和絕大多數觀眾是工人階級,部分觀眾和大多數股東是中產階級,而且只接納少數女性,此外直到一九六○年代以前,幾乎都是白人天下。第四章〈來踢一場種族競賽〉,我首先追溯一九七○年代末到一九九○年代中期,不列顛出現最早一代的黑人球員,他們是開路先鋒,公開承受比賽和國家加諸在他們身上的種族歧視,讓自己成為英格蘭足球史上屹立不搖的一環。他們和社運團體與支持者一起深刻改變了討論種族身分的用語,從此不論在足球界或其他更廣的領域,公開羞辱種族都成了一件不可容忍之事。在這個例子當中,足球不再只是隱喻,而是實際帶頭做出改變。如今,面對制度性的種族主義和全球移民不列顛的新風潮,足球能否繼續做到示範角色,還有待觀察。

第五章〈統一或者獨立〉探討聯合王國複雜的民族認同,如何反映在國際足球上,又甚至受國際足球影響。聯合王國的國家足球代表隊,正好符合四個構成國的區隔,分為英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭四隊。這在公共或私人機構十分少見,不論是教會、政府或國會都未能做到這一點。在國際運動賽場上,網球、聯盟式橄欖球(rugby league)和多數奧運競賽項目都有不列顛代表隊。聯會式橄欖球(rugby union)是愛爾蘭全島(聯合北愛爾蘭)的運動,類似如板球,也是英格蘭聯合威爾士組隊。至於高爾夫球,我們全是歐洲的一員。在北愛爾蘭,自成立自治政府以來,足球始終牽扯到民族糾紛,《受難日協議》(Good Friday Agreement)簽訂以後,足球並未反映新生的團結,反而更加突顯了北愛爾蘭社會抹滅不去的差異和不安的妥協。在威爾士,橄欖球的鋒頭蓋過國際足球,俱樂部足球在這裡一向是這個國家與強大的鄰居英格蘭比拚較量、上演複雜情結的競技場。

在蘇格蘭,足球似乎是普遍支持中央權力下放、重申蘇格蘭公民民族主義(civicnationalism)的社會結盟中重要的元素,但近幾年,花呢軍團(Tartan Army,蘇格蘭足球代表隊)迴避支持獨立運動,成功爭取到自治權後,足球的政治立場也有所軟化。同時,民族主義者發現,蘇格蘭隊這條小蝦米在足球的汪洋中免不了處境困窘,加上長期鬧派別對立,大大降低了足球做為政治理念宣傳工具的吸引力。而在英格蘭,這個國家最缺少一個能建構當代國家認同的獨特民間機構,英格蘭代表隊神話一直是民族建構的手段,只是常脫稿演出。

貫串本書前五章的是管理問題。如果有人主導整個改變過程的話,是誰?如果有人代表公共利益和大眾福祉的話,是誰?誰同意廢除舊的經濟規範?當投機商人前仆後繼接管了過半數的職業球隊,當簽賭集團和奸詐的經紀人大舉入侵的時候,是誰袖手旁觀?答案是英格蘭足球總會(The FA)。英格蘭足總過去二十年的命運,又是不列顛更大範圍政治問題的縮影。在第六章〈瞎子摸象〉,我認為對於希爾斯堡事件後足球界的變化,英格蘭足總完全沒有準備。在足球高度商業化的年代,重新定義自身角色所應有的能力、組織、觀念和頭腦,英格蘭足總一概沒有,結果就是把絕大的權力轉讓給職業足球協會,尤其是英超聯賽。政治界和球迷團體雖然極力督促英格蘭足總和足球界背後的權力結構進行改革,但成效始終不彰。足球管理問題披露的是,私人利益和經濟動機已超越公共利益和社會需求,在當代不列顛取得勝利。

在最後一章〈一夫當關?〉,我探討迄今由陽剛氣質主導的足球界,在哪些方面出現了女性化的現象,而這種變化又激起多大程度、多麼惡意的反對。女性歷經漫漫征途,總算敲開觀眾席、董事會和行政部門的大門,但教練階層和英超等級的職業足球圈,我們的邪魔歪道和民族英雄的誕生之地,依然是女性止步。我不禁好奇,足球展演的是怎樣的男性或陽剛氣質,我們選擇貶低或推崇的又是哪一些人?

從經濟到政治,從種族關係到公民民族主義,這二十五年來,英格蘭足球在上述所有範疇內都面臨了得失損益。過去經濟拮据、設施鄙陋的景況雖已不復見,取而代之的卻是消費資本主義令人哆嗦的單調一致。如今球迷更多了,足球更好看了,但球賽氣氛卻常常令人失望。足球文化開始接納女性與弱勢族群,但位居主導的陽剛氣質依然流於刻板。足球迷現在更有組織,關係比以往更加緊密,但足球的管理單位卻好像不若過去民主。我們追悼不列顛工業時代消逝已逾二十年,離那個時代與印象中當時的價值觀愈遠,足球愈是讓這些理念在想像中鮮明不朽。但與此同時,足球的主管機關創造的一套經濟模式和管理系統,培育出的足球卻與那些舊日理念背道而馳。假如英格蘭真如坎通納所言是足球天堂,球迷的狂熱喜悅讓吾人彷彿重溫一個已然失落的輝煌年代,那麼在此或許該引用英格蘭詩人彌爾頓(John Milton)的《復樂園》(Paradise Regained)作結:

這歡樂之地並未帶給你幸福或喜悅,

反而加劇你的煎熬,

讓你看見,那曾經的喜樂已失不復得;

因此置身天堂亦如同深陷地獄。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價