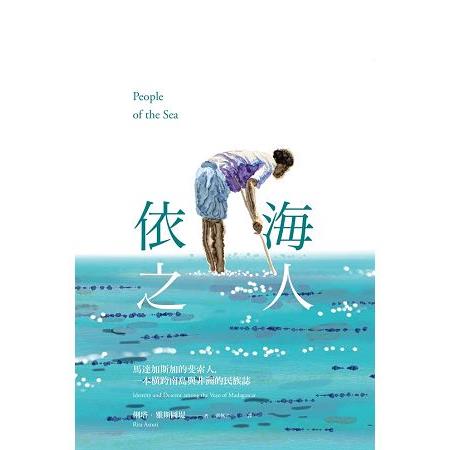

依海之人:馬達加斯加的斐索人,一本橫跨南島與非洲的民族誌

活動訊息

內容簡介

在這裡,一個人如何被定義?他們如何思考認同?

斐索人的認同無關歷史、血緣,或其他文化特徵,當下的行為才是關鍵。

馬達加斯加西南部有一群說南島語,住在海邊,以海為生的斐索人(Vezo)。一個理想的斐索人要會做一些與海有關的事情(但不需全部都會),例如游泳、到林中砍樹造船、行舟(這包括了划船、操帆、掌舵,以及通曉洋流波浪知識)、捕魚(蝦)、識魚、食魚、賣魚等;最重要的是得住在海邊,因為這對一個人的行為、思考方式,具有決定性的影響。而這些行為會在身體上留下斐索的印記──走路的方式、手上的繭、腰上魚線的磨痕;但如果你沒有持續這些行為,斐索的印記便會逐漸淡去,一如斐索認同。

所以,斐索人的認同是什麼?不同於一般族群以「血緣」、「祖先」、「歷史」,或是由此衍生的一些文化特徵作為認同標準,斐索人強調的是當下的行動。一個白人人類學家跟一個剛出生的當地孩子一樣,都不是「斐索」,但也都可以成為「斐索」;「斐索」即是他們所做的事,斐索身分認同是一種行為、而非一種存有狀態,一個斐索人的重點不是他是什麼、或他成為什麼,而是他做了什麼。

這是一本斐索人的民族誌,簡單地說,就是一本關於斐索人怎麼吃、怎麼捕魚、怎麼造船,他們關於經濟的想法(不是很重視賺錢)、婚姻的態度(結婚只要幾瓶酒就可以),以及他們如何看待歷史,如何面對生與死的差異。

人類學家透過田野中的活動參與,與斐索人對話「如何才是斐索」。

該如何思考認同?學術上將認同研究分為根基論和建構論兩大派別,根基論強調血緣、祖源、宗教、語言、習俗,背後有生物性繼承的預設;建構論則強調族群邊界的重要性。然而兩者都有「文化」的問題──根基論將文化本質化,建構論則將文化邊緣化。本書從當地人的觀點出發,以人類學視角分析認同的在地文化機制,反省認同理論的西方中心偏見,展現人類學民族誌的獨到之處。

名人推薦

推薦記錄

「任何對族群或認同有興趣者都必讀……少數能結合冷靜分析與溫暖描述的書。」──蘭貝克(Michael Lambek,研究馬達加斯加的人類學者),《美國人類學家》書評

「馬達加斯加從殖民時期以來一直被18-22個官方認定的「族群」(ethnic groups)框架所侷限,族群政治、甚至經濟發展想像都無法脫離此魔咒,本書的研究恰好提供另類的思考,批評了上述族群論述中的西方中心主義。」──韓森(Paul W. Hanson,馬達加斯加的研究者),《美國民族學家》

「在馬達加斯加脈絡下優美打造出來的民族誌」──米德頓(Karen Middleton),《非洲研究》期刊

目錄

關於斐索 About Vezo

名詞解釋Glossary

導讀:當下南島,未來非洲/郭佩宜

謝誌

1 導論 Introduction

直到我開始拋出一些基於錯誤預設的提問,才逐漸領會到「斐索人是與海打拚、住在海岸邊的人」這句話,並不如初始所想的那麼顯而易見、那麼乏味,反而是句「由衷地」關於身分認同的陳述。

2 當下做個斐索人 Acting Vezo in the present

他們想看我的手,我的手指有「斐索人的記號」嗎?的確有,我的手上烙有紅色的線痕,那是收釣線時拉著又大又重的魚留下的痕跡;當天下午,其他村民來看我的手,告訴我,我正在變成斐索人。

3 不聰明的人 People without wisdom

斐索人驚訝與缺少聰明這兩點都有重要的時間面向。驚訝和不聰明的人是那些活在當下行動中的人,他們沒有過去的知識,對未來沒有期待或計畫。

4 避免羈絆和束縛 Avoiding ties and bonds

如果他們依照規定,遵守每一個「風巴」和「伐里」,會覺得「隨時都死定了」。他們因此有意識地選擇了自己實際上可以忍受多少傳統裡的「難事」。

5 間奏曲 Intermezzo

斐索人可說是透明的人,因為他們缺乏時光之流的沉積物。

然而斐索不全然是透明的,斐索「裡面」還是有一區並非透明,有歷史的沉澱:過去會在人們身上留下無法脫去、不會褪色的疤痕

6 現在與未來的親屬 Kinship in the present and in the future

有一回,阿公用一種更廣納的方式向我表達同樣一個概念。他正在跟我講授斐索人數量龐大的親屬,此時突然暫停:「人們真的只是一群人,但婚姻將他們分開了。」

7 分隔生與死 Separating life from death

喪禮提供舞台演出一場複雜、矛盾而充滿情緒的戲,一部分證明了妲狄蔻洛蔻真的死了,但同時又非完全如此。

8 為死者工作 Working for the dead

生者為死者所做的工作,不只是一種表達他們記得、並榮耀死者的方式,同時也是——僅短暫地——安撫一位企羨生命和其活著後代的死者之手段:此項工作讓死者得以再次接觸生命,看看他們留在身後的生命光景。

9 結論 Conclusion

一定程度上,南島民族誌與非洲民族誌之間的差異,似乎反映了斐索人努力要建立他們自己與死者間的區隔。

斐索語譯名對照

英文譯名對照

註釋

書目

試閱

魚

「斐索人懂魚」。他們知道去哪裡找魚、什麼時候的魚最好最肥。不同種類的魚,其行為和棲地隨季節改變;一年中某些時節,魚會「閉起嘴巴」。懂魚,也意味著知道牠們的名字。

斐索人吃魚。用的是我先前提過的吃法,他們極少哽到魚刺。吃大尾的魚當然比較容易;有的魚有不易覺察的小刺,對小小孩和不是斐索的客人比較危險。有個安坦卓伊女人到貝塔尼亞拜訪親戚時覺得吃魚很難。她吃得很費力,我的乾媽就直白地告訴她,她真的是個安坦卓伊人;乾媽還舉我做例子,讓我有些尷尬。她說:畢竟,如果一個「白人」都成功變成斐索,難道她學不會嗎?不過幾週後,那個安坦卓伊女人扳回一城(這時她已經回去了自己的村子)。我們正在吃螃蟹,乾媽不慎吃了斐索人會避開的「心臟」,因為那會引起過敏;餐後她立刻出現氣喘症狀,幾乎昏過去。恢復後,跟乾媽最親近的妯娌指出她犯了一個安坦卓伊人的錯,變得跟不久前來訪的那位親戚一樣,是安坦卓伊人!

孩子們不只得學會如何吃小魚,他們也得學會愛吃某些有「臭味」(強烈味道)的魚。海龜特別「臭」,斐索人以傳統配方烹煮的肉與湯,成為一道特別的斐索料理。由於這道料理不准用鹽,得用海水,所以烹煮後的海龜肉不但非常「臭」,吃起來又苦、還有很重的味道。不過人們保證,那是斐索人喜歡的口味;反過來說,一個人如果喜歡鹹海龜(我宣稱過我喜歡),她/他就是斐索。

知道一種魚,也就意味著知道如何處理保存,以及如何跟別人販賣交易。貝塔尼亞抓到的魚會集中在附近的城鎮摩倫達瓦販售,幾乎都是女人負責(見第三章);貝羅村附近沒有市鎮,所以有另一種不同的貿易模式。

要能在貝塔尼亞賣魚,首先必須確保魚在販售前的鮮度。要有辦法從魚種和天氣,評估出魚變壞之前可以撐多久,以及平均大概要花多少時間賣掉,這一點通常得視供需變數決定。能幹的女性漁販會評估摩倫達瓦市場(變化無常)的狀況資訊,採取最有效的販售方式。每日魚價取決於當天漁貨的質與量,也會受到魚肉的替代品,也就是肉類價格的影響。例如,要是因為附近村莊有喪禮,肉都快賣光了,魚就會比較好賣、價格也更好。有趣的是,米的供給狀況對漁市造成的效應正好相反。斐索人解釋說米又少又貴的時候,魚就難賣,因為如果沒有米可搭,人們就不會吃魚。

船隊捕魚返航後,女人們要決定賣魚的策略。她們可以選擇自己直接去市場賣、或是賣給另一個賣魚的女人;也可以拿去附近的合作社,由他們整批買下,冷凍後再賣到首都安塔那那利佛。她們還可以做燻魚,冬天天冷時也可以把清理乾淨的魚吊起來做成魚乾。直接去市場賣是最常見、獲利最高的選擇,但如果已經知道、或預期市場的供貨過多,女人們就有可能決定改為煙燻,隔天早上再賣(自然風乾和煙燻過的魚都只能保存一日),即便燻魚的價格總是比鮮魚低。當然,第二個策略只有在少數女人這麼做時才有用,否則過剩的魚就會直接留到第二天,每個人都帶燻魚而非鮮魚去市場賣了(也的確發生過這種狀況)。最後,賣給合作社是收益最少的選擇,不過好處是入帳快。其實這麼做的還不少,如果需要將當日漁獲變現,買晚餐的米,女人們往往會為了便利而願意有點損失,接受合作社立即支付的現金。

賣魚不限定只賣自家捕的魚,有些女人專門當中間人,買賣漁獲賺取一點利潤。斐索人每天漁獲從北沿著海岸逐步流動到摩倫達瓦市場的木條凳。一簍簍的鮮魚或燻魚轉了好幾手,透過女性貿易鏈移動。魚送到摩倫達瓦後,有些直接賣給消費者,有些則又進入另一個中間人的交易鏈,從瑪希孔羅村轉往內陸。這樣的交易系統淨利很低,很容易因誤判而虧本(字面意思為「死錢」)。我的乾媽在海邊等候女人們帶著魚簍從村子往南行的時候,她會仔細觀察經過的籃子裡有些什麼,以估量進貨量的風險;如果到的晚了,她就會觀察買賣的人在沙灘上留下的腳印,這些都是透露漁貨經手量的線索。市場裡,乾媽以及其他賣魚的女人神經緊繃而專注,獲利機會無論多小都要把握。這些女人比誰都懂得做生意,因為她們「習慣了在市場賣東西」。

無疑地,不是只有斐索女人會參與這種形式的貿易。特別會做生意的女人「很斐索」,但讓這些做生意的女人成為斐索的,是她們經手的魚,以及從家裡到市場時,她們手上和衣服上的味道。與其他不是斐索的客戶相較,這些女人「懂魚」,也挺樂意把品質差的商品賣給不懂的客戶。用斐索話來說,買了條魚卻不知道魚快臭了,一定是瑪希孔羅人,而一個斐索人要是有辦法賣臭魚,朋友會賀喜她真是「非常斐索」,因為她能騙倒一個不懂得其中差別的瑪希孔羅人。

行為即認同

前面幾節都在反覆陳述同一個論點:如果人們學會如何游泳、造舟、駕船、捕魚、吃魚、賣魚,他們就是斐索。我刻意重複這些民族誌的敘述,以忠實呈現我在斐索時老是會聽到的、關於斐索性的成功與失敗的討論(這些討論多半不是因為有我在場才引發的)。

此類評論乍聽之下似乎有點怪異。讀者可能會覺得人們喋喋不休地重述自己是斐索,可能顯示他們有不安全感;也可能會猜想他們老是絮叨著航行有技巧很斐索、買魚被騙很瑪希孔羅,是不是表示這兩種身分本身沒什麼大不了。事實上,斐索人異乎尋常地缺少認同危機,他們認為身分認同是其生活裡相當重要的特色。「是否是斐索人」在日常對話中如此深具意義,是因為「當」(being)斐索是一種行為,而非一種存有狀態。

馬拉加西語中沒有「是」(to be)這個動詞。說一個女人很漂亮,會說「soa(漂亮)ampela io(那女人)」;另一方面,要說她「是」斐索人,則為「fa Vezo ampela io」。第二句話中的冠詞「fa」傳達了一種已經完成的概念:如同「fa vita」,已經完成了;「fa matanjaky iha」,你變重了;「fa maty」,死了、破了、累壞了。因此,美麗是一種特質,一種存有的狀態,「當」(being)斐索,則是行為的結果。

一旦我們開始思考「當」斐索是一種行為,我們就能夠理解,所謂的斐索性,乃是使人們成為斐索的行動,有時發生,有時不成立。因此,當一個小孩把槳扛在肩上,人們說小孩「是」(is)很斐索,是有意義的,因為他的行動在那個時間點使他成為斐索──但在前一個時間點,在他暈船的那個時候,他「曾是」(was)瑪希孔羅人。為何同一個人能在一個時刻「是」(be)斐索、而在另一個時刻「是」瑪希孔羅的原因在於:人即其所為(a person ‘is’ what she does)。

斐索性作為一種行為是間歇的、而非持續的,在一連串的末節小事中「發生」──吃魚、誘使馬鮫魚咬餌、在強風中航行。依此,一個白人人類學家只不過在海中游個泳,她就「是」斐索;一個老人不再能航行或捕魚,但當他吃魚吐魚骨時,或說起航行與捕魚的陳年往事,彷彿今天才發生時,他「是」斐索;一個小孩用手指表示他知道如何安置小船的檣桅時,他「是」斐索。換句話說,斐索性是在當下做斐索行為,是在脈絡中經驗的。相對於一種存在狀態,斐索性是一種做的方式,決定於當下,因為只能在當下踐行──只有身體力行才「當」(be)得了斐索。

學著「當」斐索

本章一開始我曾提到,人們透過現下的踐行而「當」(are)斐索,與另一個想法密不可分:在當下「成為」(to be)斐索,不由過去決定,也不決定他們的未來。此種想法依據的是一個人的身分認同一直都是取決於當下的行為──即她的所為,決定她「是」誰。為了論證此點,我先分析人們是怎麼講他們是如何「學會」斐索性的。

乍看之下,人們學會「當」斐索,似乎違背了斐索性宣稱其和現時當下綁在一起的說法。一方面因為我們往往認定的學習是持續一段時間的過程,也源於我們認為一個人昨日所學(或多或少),必決定今日所為,而今日所學,也將(部分)決定其明日所為。雖然斐索人似乎也同意這些假定,但他們對學習牽涉到什麼、學習如何發生的解釋,有一套非常不同的看法。

請記得,我不是在描述一個人(一個小孩、外國人,或人類學家)如何實際上學習成為斐索人,而是斐索人自己描述這個過程的方式。讓我們問問羅伯哈,他是一個出生與生活在海邊村子羅佛貝的老人。羅伯哈的祖先來自內陸的村莊貝寇羅波卡。羅伯哈解釋說,當他們搬到羅佛貝時,因為本來住在瑪希孔羅的村子,所以是瑪希孔羅人;但他們搬去羅佛貝之後,因學會出海而成為斐索人。我問羅伯哈誰教他的祖先成為斐索,他回答如下:

當他們剛來這裡時,當然,這個地方已經是斐索。所以當他們來到這裡,就開始學;這不難做到。即使小小孩,當他們要學就學得很快。這是因為不牽涉到考卷或報告、不是要拿文憑;這些事情沒有學位可拿。然而當一個人學會如何划槳,他就知道如何乘駛小船。這就是學習關於舟船的方式。因此我們的祖先就學會了,而我們跟隨他們的腳步學習。一個人做他爸媽所做的;如同白人說的:「有其父必有其子」。所以啊,爸爸做什麼,兒子也就做什麼。事情就是這樣。我們學會關於小船的事,我們知道了小船的事,我們的孫子也會學習它。事情就是這樣。

羅伯哈所說的,表面上看起來似乎是兩個不同的課題:斐索小孩的父母自己如何成為斐索,以及非斐索人如何成為斐索。一方面,子女和孫子女跟隨其父母的腳步成為──而非原本就是──像父母和祖父母那樣的人。換句話說,斐索性不是繼承的,需要學習,才能跨代傳承。另一方面,羅伯哈描述他的祖先轉變成斐索時,似乎低估了原本是瑪希孔羅的人要學習變成斐索人的難度;可以想見,要從無到有,學習如何挖空獨木舟、駕船或捕魚,肯定要比羅伯哈所講的更有挑戰性。羅伯哈的故事完全忽視了學習過程,或者說他忽視了持續學習所需要的時間。

羅伯哈的這種態度其實頗為典型。我所有的斐索朋友都把學習──從一無所知到知識充足──的過程,描述成截然不同的轉換(是「跳躍」,而非過程)。羅伯哈提到他的祖先因為原本住在內陸,所以是瑪希孔羅時,暗示了此種「跳躍」的原因,他說他們住到斐索村莊後,立刻開始學習並精通斐索活動。換句話說,學習過程是由從一地換到另一地居住的轉換所引發。既然空間的移動多半又快又突然,學習過程也就同樣地被描繪為突然而輕易的「跳躍」。

這不是說人們沒有認知到學習成為斐索要花的時間(「⋯⋯到最後,當他學會了,他就變成了斐索」)。他們完全同意學習海洋是非常困難的,例如摩洛法西,那個想要變成斐索但太害怕的安坦卓伊男孩的例子所顯示的。尤其以學游泳來說,人們都同意如果一個人在內陸長大,長大成人才到海邊,她/他很可能永遠都學不會這項技能。在關於學習過程的第二個描繪中,一個人的過去的確會影響她/他現在的行為。然而羅伯哈的觀點頗為不同。雖然我們假定他知道自己的祖先花了很長一段時間學習當斐索,但在我們的對話中,他想要強調的是另外一點,非關事實真相,而是基本道理的問題:這道理是他的祖先和其他所有人一樣,能擺脫過去,藉由在現在行動而成為斐索。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價