【目錄】

〔推薦序〕全方位理解和食文化的脈絡之書--徐銘志

〔推薦序〕了解日本料理的入門書--胡川安

〔推薦序〕填飽肚子,也要餵足腦袋,讓大腦來趟豐盛的日本美食之旅吧!--螺螄拜恩

前言――追求極致美味的「和食」

第1章禮儀傳承!一窺「大和之心」堂奧

【請容我享用】……滿含感恩之意的飯前寒暄語

【再添一碗飯】……與招待者保持良好緣分的重要禮儀

【座次】……「凹間」被視為膜拜對象的座位,是室內重要場所

【餐前小菜】……具有「已接受點餐」之意,是居酒屋常見習慣

【壽司】……源自江戶時代的壽司吃法

【蕎麥麵】……外國人也認同的「大聲吸麵條理由」

【日本酒(之一)】……從瓶身酒標獲取多項資訊

【精進料理】……為佛教徒修行而生的簡樸料理及作法

【餐具的配置】……外觀與實用性兼具的和食餐桌擺設

【筷子(之一)】……違反禮儀的「嫌箸」

【筷子(之二)】……將筷子視為祭祀用具,不喜歡共用筷子的日本人

【免洗筷】……正因為是木製,更必須知道的衛生觀念

第2章匠心獨具!學習「和食料理」訣竅

【米】……用「炊干」法煮出美味米飯

【炸豬排】……將法國的豬肉料理改造為日式風格的廚師絕活

【卷物料理】……兼顧口味、美觀與保存性,舉世罕見的飲食文化

【蒟蒻】……以不能水煮、火烤的芋類為原料,源自日本的食材

【豆腐料理】……模仿雁肉製成的「雁擬」

【生魚片】……以吃起來最美味的順序擺盤

【鰹魚半敲燒】……用菜刀敲打且以此命名的魚類料理

【鹽辛】……從日本人善用剩餘食材的生活智慧所誕生的鮮味美食

【蛋】……對生蛋的品質管理,嚴謹程度全球罕見

【海苔】……消化生海苔的酵素帶來日本獨特的飲食生活

【柴魚乾】……在食物容易腐壞的氣候下濃縮美味的祕訣

【麴菌】……擅長製作發酵食品的日本,人工創造獨一無二「米麴菌」

【味噌】……與時俱進的萬年調味料

【竹葉】……竹子有多好,日本人都知道

【柿子】……可用作防水或防腐劑的「柿澀」

【殺菌袋裝食品】……來自美國「軍事技術」,世界首創「市售」殺菌袋裝食品

【拉麵】……源自南京町的南京麵,經過加拉巴哥式進化,蛻變為日本的國民美食

【杯麵】……從美國飲食文化獲得靈感,開發世界最初的「Cup Noodle」

【金平糖】……金平糖的星芒顆粒是日本人的技術結晶

【日本酒(之二)】……在沒有麴的時代,借助唾液發酵的釀造法

序/導讀

〔推薦序〕

了解日本料理的入門書

胡川安

二○一三年對於日本人而言是值得慶賀的一年,富士山列為聯合國教科文組織中的「世界文化有形遺產」,而「和食」則被列為「非物質」的文化遺產。

非物質當然不是說「和食」是形而上、看不見的東西,而是「和食」存在日常生活之中,可以說是藏於民間、隨手可得。

在聯合國教科文組織的網頁上,將「和食」列為世界非物質文化遺產的原因在於「新鮮多樣的食材與尊重原汁原味」、「營養均衡的健康飲食生活」、「表現自然之美與四季變化」,以及「與新年等傳統儀式密切相關」。

台灣人對於日本料理十分熟悉,有過去的殖民傳統,也和台灣人喜歡到日本旅遊有關。我的祖父以前在鹿港養鰻魚,大量外銷日本。記憶中祖母殺鰻魚的時候,將木釘插在鰻魚的頭上,抓住尾巴,拉直後用把鋒利的刀將鰻魚切成平整的兩半。後來我才知道祖母這樣的刀工和「蒲燒」有關,即將鰻魚切開並剔除骨頭後,沾上醬油,串上竹籤加以燒烤。

或許是家庭的關係,還有自己喜歡美食與旅行。我在世界不同地方居住過,像是巴黎、紐約、東京,也探訪當地的美食。每個人對於什麼是美食,答案或許不同,有些人喜歡找餐廳、尋訪不同的美味店家;有些人翻閱美食雜誌,從米其林或是網路評鑑當中找資料;有些人則是尋訪各式各樣的山珍海味,從珍貴的食材中了解料理。

但是,我走的是一條不一樣的路。

或許因為我學的是歷史,也受過文化人類學的訓練,所以透過文化了解飲食,從歷史追尋料理的原點。

講到原點,大家想到的是什麼呢?

我先提幾個概念,大家或許都耳熟能詳:簡單、自然、無添加、當令當季……等都可以成為美味的原點,這些想法背後隱含的是一種「真」滋味,是自然本來的味道、是食材原初的滋味、是有季節感的風味。

除此之外,我也從神話當中找尋日本料理的原點。在《和食古早味》中,我認為日本料理的起點是一種宗教性的尊敬,從神話中理解日本天皇的權力來源,天皇因為掌握了稻米種作的祕密,而被賦予管理人間世界的權力。

因為和食有如此豐富的文化意涵,所以了解和食不只是從好吃或不好吃談起,可以從禮儀的傳承,了解日本人餐桌上的文化,或是座次象徵的意涵,以免在吃飯的時候有所冒犯。除此之外,大家看日劇的時候,也會看到日本吃麵的時候都要大聲吸麵條,背後的原因是什麼呢?這些都有一定的道理,從飲食當中看到文化的差異,認識我們所不知道的日本。

如果飲食有儀式般的啟示、是人間世界的起點,那麼,飲食就不只是每天的三餐而已,而是具有尊敬自然,尊重萬事萬物所生養的一切。從和食了解自然所孕育的食材,海裡、山裡所滋養的一切都是上天給予人間世界的禮物,必須加以珍視。知名的陶藝家,也是美食家北大路魯山人就說:

料理食材不知有幾千幾萬種,每一種都有獨特的原味。無論任何食材,都有其他食材無法取代的味道,這是創造出天地的自然力量。若說料理是為了活用食材的原味,那麼善用所有能利用的部分,才值得稱做料理。

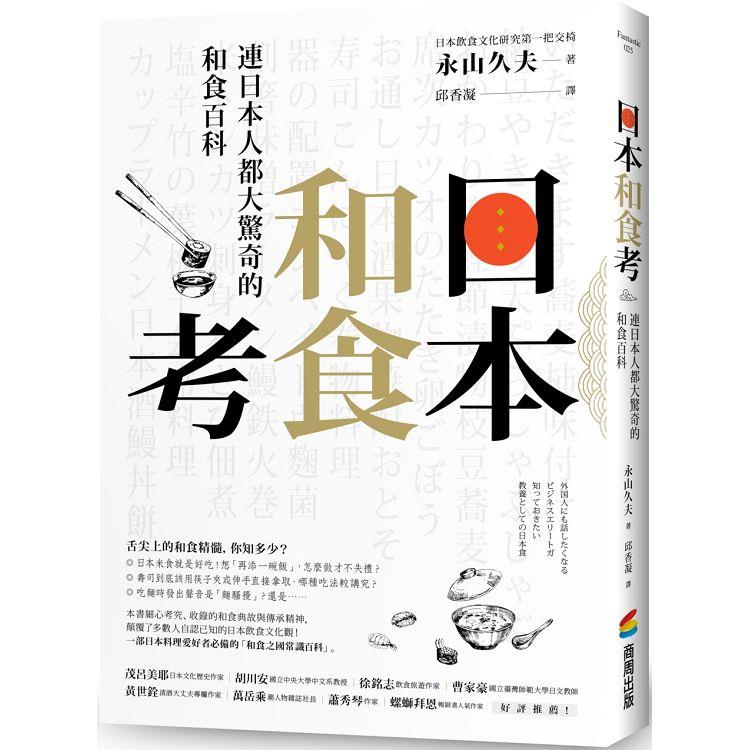

《日本和食考》從不同的面相,由禮儀文化、烹煮方式、自然環境、養生功效、最後尋找到日本料理的根。本書每篇都短小精闢,很適合在閒暇時間閱讀,讀完了不僅增加知識,還可以在餐桌上成為聊天的好題材。

*本文作者為國立中央大學中文系教授

〔推薦序〕

全方位理解和食文化的脈絡之書

徐銘志

從二○二○年初以來,世界巨變,從來也沒想過,說走就走的國外旅行會嘎然而止,特別是時不時就得哈日一下的行程。但也好在,那些旅行中的吉光片羽還烙印在我們的心裡,時不時拿出來回味溫習,也能稍稍解不能前進日本旅行的渴。

閱讀《日本和食考》這本書,也是如此,一面發出原來如此的認同、頻頻點頭之際,一面也想起了自己曾經踏遍日本的足跡。或許是愛吃之人,從最北冬日白雪皚皚的北海道,到南端海島風情的石垣島,長達近二十年的日本旅行經驗中,總是離不開美食;也在一餐一餐之間,漸漸累積出對於日本文化的理解與認識。

猶記得,在還沒熟識日本飲食文化前上居酒屋,對於點菜流程、到餐前小菜(お通し,Otoshi)根本一竅不通。店員送來的餐前小菜,不但不在菜單上,還讓人以為是店家招待,直到結帳時才發現是有計費的。若不理解居酒屋餐前小菜的文化時,是很容易造成誤會的。至於,為什麼有這收費的餐前小菜?《日本和食考》有來龍去脈。

知道的越多,也就越來越能融入當地。點餐也是,進到居酒屋或日本餐廳,除了立即奉上的小菜、熱毛巾外,菜單才剛到手,店員往往站在一旁等待。不了解的人便會苦惱:明明才剛拿到菜單,怎麼可能就直接點餐?其實,進到日本餐廳,通常一入座會先點飲料酒水,店員端上的速度也頗快,彷彿這杯子碰撞、互道乾杯的儀式是不可或缺的暖場。而至於需要點的菜色,則在點完飲品後,慢慢再看即可。

我也發現,日本人很愛在開場第一杯喝生啤酒,屁股一坐下,連飲料菜單都不看,就直接說:生(是的,連啤酒也不說省略了)!有樣學樣,每當我喊出「生」這個字,多少有駕輕就熟的成就感。

《日本和食考》這本書還寫了更多不為人知的飲食脈絡。像是,居酒屋常見的毛豆,其實能成為啤酒的好搭檔是有科學根據的,「毛豆含有促進酒精分解的甲硫胺酸,以及能分解酒精中糖分的維他命B1和恢復肝功能的島胺酸,具有防止宿醉及消除疲勞的效果。」

看完這本書,還必須對日本人詮釋與轉換的能力感到欽佩。不少書裡提到的飲食,最初都不是來自本地,而源於國外。壽司一般認為是從東南亞所傳入,在江戶時代所流傳起來的;炸豬排是從法國菜而來,然而最終的面目,卻與來源大大不同,且成為反攻全球的日本庶民美味;天麩羅從「舶來品」,變成日本代表性的油炸料理;就連京都流行的金平糖,都是由傳教士帶到日本的西洋點心,只不過後來日本的職人精神,又將其改變為星芒狀,製作難度倍增。好似日本跑在全球化的前端,卻又將全球化的產物在地化後,再次推向全球化的舞台。

當日本的清酒出現在紐約、歐洲的高級餐廳;當和食被列入世界非物質文化遺產,和食,已成為顯學。就連最近我的京都作家朋友也出版了一本日英對照的和食書籍,以插畫和簡短文字闡述代表性和食,放眼世界的野心顯而易見。對照《日本和食考》便發現,雖然兩本書籍架構與概念不盡相同,書裡的和食卻是諸多雷同,從丼飯、壽司、鰻魚飯,到烏龍麵、蕎麥麵等。

我喜歡和食被列入世界非物質文化遺產的幾大理由。一,尊重天然食材的多樣性與味道;二,從健康出發的均衡飲食;三,展現自然之美與季節推移;四,和傳統節慶緊密結合。從這些角度出發,再對照《日本和食考》而讀,便能更全面的理解和食文化的脈絡。

紙上神遊,還是不過癮?反正食材供應鏈都已是全球化底下的一環,那就自己動動手,來場舌尖上的日本行吧!

*本為作者為飲食旅遊作家,著有《私・京都100選》、《暖食餐桌,在我家》

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

商品評價