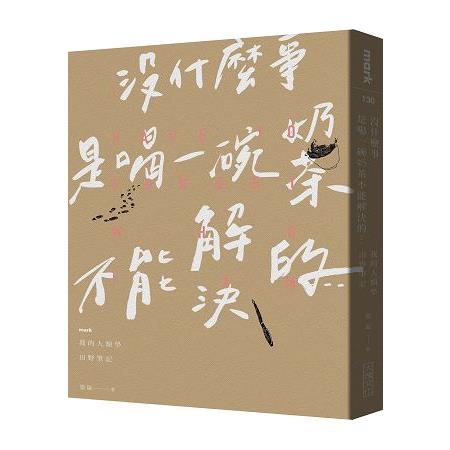

沒什麼事是喝一碗奶茶不能解決的...:我的人類學田野筆記

用日常生活事件堆疊出奶茶的重要和所佔的文化份量,無論是閱讀或想像都是令人神往的體驗。真想來一碗奶茶。活動訊息

內容簡介

穿行田野,我是誰?

跨越偏見地圖,他是誰?

一個台灣原住民女孩的中國人類學壯遊。

「旅行是終究會離開的到訪,生活不是;田野則像一場很長的旅行,但必須以生活體驗。」

「我學習人類學家帶著一些預設和想像進入陌生的地方,而實際狀況往往與想像不完全吻合,甚至更多是全盤推翻,只能重新來過,而重啟的過程中,唯有將自己縮得很小很小 ,才有可能獲得更大的空間——學習和獲得知識的空間。」

在台灣她是原住民,在中國她是「台胞」,在新疆、甘肅她是「北京人」⋯⋯

一個女孩在中國的三年之旅,順應「人類學研究生」身份,以田野調查的心態度過在這裡的每一天,通過日常生活體驗,試圖做個「當地人」,然而當外來者的界線開始變得模糊,好不容易建立的認知,以及攜帶在身上作為台灣人的固有思考,卻往往又是處處碰壁的「偏見地圖」。

「北京來的」研究生?或是「台灣姑娘」?得到的會是兩種不一樣的對待眼光和互動模式,那麼,我究竟是誰?作者藉人類學的研究面向,透過語言、飲食、時間、移動、家鄉以及差異,觀察田野上的自己以及遭逢的種種窘境、衝突,不僅印證、反思所學,更是一次拋開書本、知識之外的壯遊。

作者以「沒什麼事是喝一碗奶茶不能解決的,如果有,喝兩碗。」一文,獲2016年網路平台「芭樂人類學」舉辦「第一屆芭樂籽大賞」首獎「金芭樂」。該文引起廣大的轉貼,以及網友熱烈迴響,「作為一個新疆人,我被你真誠的記述所感动,能這般白描新疆不同文化背景的人群,可見你人類學者的素質。謝謝你做的事情,希望你從中找到快樂。新疆需要這样的記述。」「用日常生活中的事件堆疊出奶茶的重要和所佔的文化份量,無論是閱讀或想像都是令人神往的體驗。真想來一碗奶茶。」「看完我也想去田野。」

名人推薦

名人推薦

理解他者原來是看見自己的最好途徑,這本書領著我們經由日常生活,成為(世界)文化公民。──王舒俐(中央研究院民族學研究所助研究員)

編輯推薦

經由日常走向世界

文/王舒俐(中央研究院民族學研究所助研究員)

梁瑜,一個學習人類學的台灣原住民女孩,到北京念書,到新疆做少數民族研究,她以一種作田野的態度經營在中國的留學生活,透過慧詰的描述,不時展現日常生活背後的文化觀。

有別於以往人類學擅長也注重的「書寫他者」,這本書做得更多的反而是書寫自己。透過經歷的現象與事件,梁瑜更多地關照到自己內心被觸發的感受,一趟求學之旅、田野工作,在個人意義上而言更像是覺察自己的過程。

書寫自己是困難的,也是令人感到困擾的,但梁瑜認為,從自己所看出去的視角,試圖傳達出一個觀看者透過共同生活、情感連結所能達到的人與人之間的「共感」,或許也能發揮如同民族誌那般客觀、同理的作用。

在台灣習於做「他者」,到了中國、去了新疆,開始感受到自己做為「他者」眼中的他者的角色變換。就是在這樣的穿梭之中,主客之間的對立反而變得不再重要,梁瑜更想看見的是,究竟是什麼使我們變得對立,又是什麼能使我們變得相同。

最真實的一面是,因為中國不僅僅是梁瑜的觀察對象,它同時也是她的生活所在地,因此對中國的感受也更為複雜,無法一言以蔽之的複雜,對其有煩悶、有喜愛,也有不解和同理。而梁瑜,想要細細地將所經歷、感受過的故事娓娓道來,讓讀者來決定什麼是他們想看見的中國。

對於台灣人來說,中國是難解的課題,它也在很大程度上反映了台灣目前正在經歷的狀況。在中國內部正發生的事情,在台灣也有差不多的事情正在發生,透過日常生活脈絡的觀察,國家與個人的處境,才能立體顯影。

梁瑜因此盡力地將生活中所遭遇的小事、俗人之形貌都記錄下來,回溯他們的隻字片語的同時,也重現了場景。在本書中她用人類學家對異文化的敏銳觀察帶著我們一同走進她的留學生活,走入北京,走到新疆,走近她所觀察到的中國。

經此途徑所看見的中國,是由人與人所構成的文化有機體,生活有著各種機遇,身分有著多重轉移,卻也因此讓人知道,理解她們原來是看見我們的最好途徑,於是這本寫著留學生活的書,其實是要領著我們經由日常生活,成為(世界)文化公民。

目錄

忘了我是誰吧

「聽你說話,台灣來的吧?」

「台灣人到底咋想的?」

「你說,咱們中國真適合民主嗎?」

大陸尋奇和流星花園

「哇,他們說話真的跟大陸尋奇一模一樣!」

「哎呀,好像在看台灣偶像劇!」

吃啥?怎麼吃?這是個問題

「這是啥?」

「那是啥做的?」

「就⋯⋯可樂啊!」

北京時間新疆生活

「有的時候好像看得見自己仿若一隻轉個不停的陀螺,

置身於一個充滿樹獺的世界,

但⋯⋯你覺得他們慢那是因為你快。」

遠行的意義

「他們不願意要我的車費,留下了電話讓我回北京以前通知他們一聲。

『有知識好啊,到哪裡都不害怕』,

小哥關上車門後、靠在車窗上樂呵呵的這麼對我說。」

家鄉是因為離去而設

「覺得所踩的這塊土地是屬於自己、

發生在這塊土地上的事情也都關乎自己,

這好像才是所謂故鄉真正的含義。」

月亮隱蔽的一面

「你看你千里迢迢從台灣來,

從台灣那一半面的月亮摔下來,摔到北京來,

你想看見的究竟是什麼?」

後記

序/導讀

後記

人類學的成年禮

加娜和我說,她為了排解做田野期間的苦悶,帶了一本《人類學家在田野》作為心靈調劑,遭遇挫折困難時就拿來翻一翻,閱讀別人也曾有過的煩惱憂愁多少平衡一下自己正面臨的窘境。想想真覺有道理,很後悔自己當初做田野帶去的淨是些理論書和地方誌,難怪越讀越憂鬱。後來,讀到了馬林諾夫斯基遺孀整理、出版丈夫田野期間的日記《一本嚴格意義上的日記》,便決定再去做田野的話一定帶這本書。

以研究西太平洋庫拉環(Kula ring)著名,進而成為人類學田野工作方法一代宗師的馬林諾夫斯基,在著作中百般強調深入田野工作是每一位人類學者不可少的責任,藉著與當地人同吃、同住、同勞動的生活體驗,趨近一種絕對意義上的「他者」,最後反求諸己。他在書中這樣說:

….我們可以進入野蠻人的意識裡,並通過他的眼睛觀察外面的世界,感受一下他的感受——但我們最後的目的是豐富和深化我們的世界觀,了解我們的本性,並使它在智慧上和藝術上更為細緻。若我們懷著敬意去真正了解其他人(即使是野蠻人)的基本觀點,我們無疑會拓展自己的眼光。如果我們不能擺脫我們生來便接受的風俗、信仰和偏見的束縛,我們便不可能最終達到蘇格拉底那樣認識自己的智慧。

本著這樣高貴的學術情操和道德覺悟,馬林諾斯基所表彰的田野工作形式成了人類學者心中的麥加,更被視為每一位人類學學生的成年禮──未經此磨練,便不得稱為成熟的人類學者。然而在他的《一本嚴格意義上的日記》中所揭露的內容卻推翻了這整套論述,日記裡不僅以若干帶有歧視性、不尊重的詞句形容當地人,也不諱言自己對此地的不耐與偏見,甚至還有一些對當地女性的性幻想描述。此書甫出版便在學界掀起輿論狂浪,人類學與人類學家被批偽善,但也有聲音以學理角度捍衛這本書存在的價值。《一本嚴格意義上的日記》究竟是怎樣的日記?克利福德•格爾茨的說法是:「暴露了馬林諾夫斯基在田野中『身心分離』的狀態⋯⋯以及長達三年身在此處心在遠方家鄉的『人格分裂症』」。 但,這樣一本真實到似乎過分了的日記,卻也說明了人類學者在面對異文化和田野時所遭遇的切實處境:人類學者帶著情懷和期待進入田野,同時也在田野中受到道德感和知識論的綑綁。」

至於我讀這本日記所受到的震撼,則並非對人類學大師或是田野工作的幻滅,彼時的我已經做過幾次田野,在北京也生活了一段時間,因此對遭遇「異文化」的挫折和沮喪頗有同感,並常以那些負面經驗和情感鞭策自己,進而懷疑是自己的能力不足才導致這麼多不如意事情發生。因此,《一本嚴格意義上的日記》對我來說,是一種救贖。

《沒什麼事是喝一碗奶茶不能解決的⋯⋯》寫的也是日記。這本書取材最多的是我在北京生活的日記,和在田野期間所記錄的筆記。總和這些文字的樣貌狀似參差不齊,既非呈現線或面的分佈,且充滿日常生活的不確定感,一言以蔽之,就是散漫。相較之下,田野筆記會更紮實一些。在田野,每當一天結束,總要強迫自己好好寫下今天發生的大小雜事和思考,以便成為未來撰寫論文的取材。我甚至曾希望藉由這些厚薄不一的生活經驗與材料,能寫出一本知識量驚人的書,但放眼台灣出版,寫中國、寫新疆的書並不少,如何脫穎而出呢?每每思考到此,我就當機了,然後會有一段時間不敢直視自己的文字。

寫《消失的老北京》的梅英東在一次訪問中說到,寫中國很難。許多美國讀者讀了他的書之後,很納悶地問他,那些無處不在、高壓集權的政府與人民之間的緊張關係,在書裡為什麼變得這麼清淡?為什麼你不談談法輪功?他的回答是,我不可能天天纏著人家問他們一些敏感的政治問題,也不會有人天天上門來專門和我談論這些。「我只是在寫我知道的事情,『法輪功』不是我的故事。」梅英東這麼說。他描寫的是最普遍的生活,沒有過多的壓迫色彩,不需要過度想像的他人生活。這正也映照了我的觀察角度。

在三年的時間裡,這個國家發生的許多事情也曾使我氣憤難平,有的甚至我引起我強烈同情,這個失速的環境與無所不在的政府,一次次打擊我對美好社會的期待。我與新疆產生連結之後,這樣的經驗更是不減反多。在烏魯木齊,晚上與我共乘出租車的少數民族男性朋友,甫上車便被司機喝令坐到後座,前座與後座之間架著與囚車內部無異的封頂柵欄,我和朋友就這樣像牲口、罪犯一樣,隔著鐵欄杆望向擋風玻璃的前方。朋友悄聲對我說,由於擔心攻擊事件發生,晚上少數民族男性是不被允許坐在出租車前座。我不禁悲觀地想,方才無顧我們招手疾駛過去的出租車,有幾輛會是因為朋友少數民族的臉孔?

我寫了親眼目睹的平淡故事,也難過於聽聞的負面經驗。一個群體、一個地方或者說一個國家,應該如何被敘述才足夠正確?我不知道,但始終相信這些瑣碎的故事有其存在的價值。

去中國上學以前,我和大部分台灣年輕人一樣,對中國可以說一無所知。這種無知並非字面上的意義,而是由於對表象的過度信任導致的整體迷失。所以,剛到北京,我會先注意到滿街鋪天蓋地的社會主義標語、符合我想像中的髒亂街景,以及被我寫進日記裡的北大宿舍沒有門的「落後」澡堂。我們必定都帶著某些特定的濾鏡觀看自己和外在社會,對某些地方與人群的濾鏡尤其深厚,例如台灣人看中國,內地人看新疆。「偏見地圖」有趣的地方就在於它揭露了無知的普遍性,在引起共鳴的同時,似乎也默許了偏見的持續發生。

然而學他們一樣過日子一段時間,面對北京、新疆乃至整個中國,我已經無法再有多麽精準或批判性的言論了。時間平等地在我們之間流逝,我和他們一起經歷的平淡日常,我覺得至為珍貴。在北京,我以一個台灣人、絕對的外來者身份,向他們描述新疆最為平凡不過的一切;回到台灣,我也試圖展示那些屬於中國的,被「狼性」、高壓、競爭,以及因失速火車般發展而引發社會崩潰底下的柔軟部分。

在我的成長過程中,總有一股力量隱隱的壓迫著我的感知,它不斷地質問我:「你夠不夠像原住民?」又像與小惡魔對立的小天使一般自我開解著:「沒有人能定義你是誰,又該像誰」。認同障礙最使人痛苦的一點是,它使你無法摸清自己的輪廓,不敢磊落敞亮的宣稱你自己是誰。我一邊像個業餘的研究者一樣觀察著我所屬的群體,一邊學習和模仿使自己看起來更為自然。

在我到新疆做田野之後,覺得自己「很不文明」的這種念頭不斷地發生。這種不文明感是來自於與穆斯林、遊牧文化的遭遇,我在受到這套陌生宇宙觀規訓的同時,發現自己只能以一種最為蒼白普遍的「現代化知識」與之抗衡。偏偏這套知識是行不通的,科學與進步觀在幽遠流長又饒富趣味的民族知識面前如卵擊石。我開始羨慕起能以族語表達天氣狀況、地理位置的朋友,他們擁有一套不同於現代知識的宇宙觀,能看見我所看不見的。

在尋求異己的同時,我必然回到自己。

人類學於我是解決自己個人問題的學科。再沒有任何知識,能像人類學這樣同理那些因成長背景的結構和歷史所造成的傷口;也沒有其他學科方法如此鼓勵你承認己文化的侷限、正視異文化,或是民族知識的獨尊地位。人類學像是最經世濟民的一種學科,它將聰明又有抱負的研究者潑灑到不為人知的角落,進行與該社會息息相關的研究,並且要求研究者進入之後勢必展現獨善其身的面貌。在寫作此書的過程中,我每每想著,究竟怎樣的期待、怎樣的背景的人會對我述說的故事有所共鳴?共鳴和同感很重要。我們都有自己的故事,也挾帶著過往的偏見,但共鳴和同感會讓我們能夠對話。而人類學強調的「共感」,則不只是人群之間的彼此認識與理解,還有我在新疆經驗體會到的同理彼此的歷史。

去年(2016年)我在網路平台「芭樂人類學」投稿,文章發表後被北京的師兄轉載到微信上,不只北京的師長同學表示喜愛,連在新疆認識的朋友都紛紛發來賀電,給予我太多太多熱情的鼓勵。我受寵若驚,甚至覺得太為過譽,不好意思再承認那篇文章是我寫的。回頭細細檢視朋友給予的回饋,發現他們無一不感動於「這樣一篇溫暖的文章是來自遙遠的台灣朋友所寫就的」,不僅是地理意義上的遙遠,更有文化之間不可化約的陌生。

文章底下有一則評論這麼說:「作為一個新疆人,我被你真诚的記述所感动,能这般白描新疆不同文化背景的人群,可見你人類學者的素質。謝謝你做的事情,希望你從中找到快乐。新疆需要這樣的記述。」我感動於他對這件事情所寄託的祝福「希望你能從中找到快樂」,即便在田野期間、在中國求學的日子裡,我並不全然快樂,很多時候被憂鬱和沒自信綁架,也常在一些相對普世的標準下隱隱感到後悔。但,在學習謙卑和同理的過程中掙扎,接受知識的陶冶和洗煉,把自己從「自己」裡面拔除出來,不可諱言是快樂的。

人類學在此時又像是一門博愛的學科,展示著發生在這個世界不同人們的生命故事,串連起彼此無法相互控制的每具身體,搭建了相互看見的橋樑。不管哪一個時代、什麼歷史前提之下,都是我們生而為人最珍貴的責任。

試閱

「他們不願意要我的車費,留下了電話讓我回北京以前通知他們一聲。

『有知識好啊,到哪裡都不害怕』,

小哥關上車門後、靠在車窗上樂呵呵的這麼對我說。」

2015年夏天我出發去新疆,同年寒假已去過一次預調查,這次是單獨前往,正式展開田野調查。我心想,田野這麼長,要花的錢還有很多,不如就先在旅程上省一點吧!於是打算買火車票。接著又想,既然硬臥也是半躺不坐的卡在床鋪裡,那乾脆再省一點,坐硬座吧?反正都是坐,差不到哪裡。

誰知道等上了車,發現車廂內部設置全然出乎意料——我原先以為硬座的車廂與座椅就像台灣火車的自強號那樣——是兩排「對望式」的三個座椅,中間沒有扶手,椅背豎直無法調整,座位之間空間狹窄,儼然不是個能夠舒適度過30多個小時的環境。事已至此,我也無從抗拒,找到位子(幸好是靠走道)就先坐下,打算趁始發站人還不多,趕快入睡。

然而越來越多的人潮使得睡一覺這件事情變得無比困難,因為一等座位都坐滿以後,更多持「無座票」的乘客會想方設法擠上車,佔據每一寸他們看得見的空間,例如,我的腳邊。在發現小腿成了某位陌生大爺的靠墊之下,我根本無法入睡,只得拿書出來看。漫長又不適使我喪失與旁人互動的興致,恨不能化成一座巨大的鐘錶,飛速撥轉自己的秒針與時針,轉瞬間到達目的地。這當然不可能,所以到了西安站後,我試圖與鄰座帶著小孩的阿姨聊天以打發時間。

阿姨在太原上車,因為只搶到一張坐票,所以帶著一張小板凳和小女兒交換著坐。小女孩就坐在我身邊,唏哩呼嚕吃著泡麵。阿姨說,小女孩放暑假了,她打算帶她去新疆參加旅行團,一路從烏魯木齊玩到喀什。我看了看小女孩身上還穿著制服,阿姨連忙解釋,因為學校補課的關係,昨天才從學校把孩子接回來,一刻不停的趕著上車,去新疆光坐火車就得兩天,不趕一點會來不及與旅行團會合。我說,這樣好累的,況且車上也不好休息。阿姨靦腆的笑一笑,伸手擦擦小女孩嘴角的泡麵殘渣,說,團費也不便宜呢,坐火車省一點好,何況要讓她見見世面,火車走這麼長時間,外頭可好看了。

阿姨希望透過穿越漫長距離賦予女兒一些新的知識,開闊眼界,正呼應了俗諺「讀萬卷書不如行萬里路」;在人類共同的想像中,跨越遙遠距離的行為本身就已然是項壯舉,實踐跨越就是一種珍貴的經驗,特別是以人力(例如單車、馬拉松)征服廣大地理環境所象徵的能動性。在許多文化中,征服空間與距離的過程一向充滿達神聖感,人類本著終極目標克服肉體所帶來的限制與阻礙,例如朝聖和遶境等行為,目的就是透過肉體的苦行以獲得至高的精神。

於我而言,這趟漫長的火車車程,除了起初的「省錢」目的,更重要的是拉長抵達田野的時間與距離。我不確定其他人如何,至少在我的每次經驗中,「進入田野」都是一段如同陣痛期的艱難過程。在出發之前,我總是必經少則幾天多則一兩週的嚴重焦慮。物質上的準備再簡單不過,除了最基本的需求,其餘在田野中都不怎麼講究;最擔心的還是即將在面前展開的那片未知,即便有一些領頭人帶你進入田野,但報導對象與大量資訊、知識仍然在這片未知底下,唯一解方只有徒手耐心挖掘。這樣的焦慮就好比赴一場沒有考古題的考試,即便如何費心準備、極力猜題,成敗端看進入考場、打開試卷的那一瞬間。

飛機這種快速、毫無鋪陳進入某地的方式,對懼怕進入田野的我無非一種凌遲,無疑加深我的焦慮。在進入田野這件事情上,我完全不想感謝科技所帶來的便捷,只希望過程被延伸得越長越好。我情願在三十多個小時的火車旅行中,體會時間的流逝與空間的移動。同樣的地理距離,在不同移動方式之下,有著截然不同的心情。

所以,儘管有了不好的乘坐經驗,受到緩慢出行、減低焦慮的誘惑,再次前往新疆,還是選擇了火車。這次我一路從北京躺到烏魯木齊了。儘管每次下了車不免雙腿浮腫、蓬頭垢面、飢腸轆轆——火車上若進食必然會有如廁的需求,而與其餓肚子,我更懶得以跳棋般的方式穿越擁擠在車道走廊的人們——我還是挺享受長時段的交通過程。

我像是背負著某種使命的朝聖者、旅行家,重複著這樣的移動時,內心總會升起一股揮之不去的神聖感。近代的人類學田野調查,已不再像以前那般充滿濃厚的獵奇色彩,針對研究者自身文化的、都市的、密集人口區域的,甚至鄰近研究者日常生活圈的研究旨趣,都隨著人類學與其他學科跨領域的合作及應用,變得越加尋常。年輕一代的人類學學生,似乎更偏愛這種透過地理意義及身體感知上的「遠離」認識何謂田野,如我經由漫長的火車旅行賦予「出發」和「遠方」意義。

在探尋田野的過程中,我曾去過四川省綿陽市平武縣的白馬寨,當地人是劃歸為藏族的白馬人,歷史上整座山頭有二十多個寨子,從山腳一直延伸到大熊貓出沒的深山裡面去。正值當地旅遊觀光產業建設中後期,公路兩邊插滿招攬遊客的旗子,由承包開發、建設與營運觀光產業公司所主導的工程熱鬧地在各個寨子展開,村子入口則立著極具異族風情的木雕拱門,牆面繪有似是而非的圖騰,以象徵白馬文化。

有一天晚上,我從山上的寨子做完訪談,想回到山腳的住處,與我同行的朋友不打算下山,我得自己想辦法才行。於是在路邊招手攔了一輛載貨小客車,我知道這樣的客車都會願意捎人下山,只要付個幾十塊錢權當報酬,寨子與寨子之間人們往來甚密,我大膽的猜想安全應也無虞。開車的兩位小哥讓我上車,順著下山的路,我們也隨意地聊起天來,他們問我從哪裡來,到這裡做什麼?我熟練地回答:「我是台灣人,在北京讀研究生,來你們這兒做些社會調查,學術研究用的。」握著方向盤的小哥一聽,激動的拍了喇叭,「你是台灣人啊!好!還沒見過台灣人哪!」想來也並不奇怪,白馬雖也屬於旅遊觀光景點,但地處偏僻,部分坐落於山中的村寨接觸到台灣旅遊團的機會也就更少了。或許是對於台灣人身分的推崇與新奇,兩位小哥對我的所有疑問知無不言,等同平白賺到一小段訪談資料;他們也積極的分享所有地方上的瑣碎小事,一趟車程下來,我連他們小學老師姓誰名誰、班上同學多少人上了大學這樣的資訊都獲得了。最後下車時,他們不願意要我的車費,留下了電話,讓我回北京以前通知他們一聲。「有知識好啊,到哪裡都不害怕」,小哥關上車門,靠在車窗上樂呵呵的這麼對我說。

換成習慣於跨國旅行的商務人士,四川與台灣即便不是彈指間的距離,也算可輕鬆可跨越;然而對於生長於斯的白馬小哥而言,半夜在山道上載到一位台灣女學生的機率,大概遠遠小於零。心理距離遠比地理距離難以超越。他們對我的熱情或許源自未知的遠方突然成為現實的獵奇感,而我對他們,又何嘗不是呢?我判斷空間與距離的量尺與他們不同,在前往田野以前做的所有預備,都是為了能夠測量這個地方之於我的距離,這個距離指的不是地理,還有心理,包括文化上的。

心理的距離感在很多時候會直接化成具體的距離感,而恰恰是藉著身體的移動,讓身處其中的人們恍然大悟「原來我們這麼近」,想來這句濫俗的廣告台詞並不是沒有道理。由於不清楚來者的背景,難以想像對方到達我地的軌跡,便像是「憑空掉下來」一樣。雖然我做田野的地方,不像傳統人類學所描繪的與母文化隔絕、交通生活極為不便,且必須完全以當地語言進行溝通,但怎麼樣都算是中國較為「邊陲」的地方,在那裡,台灣人的身分因此容易變得醒目,令人印象深刻。許多人類學家都曾有過到田野時被「圍觀」的經驗,就曾聽老師分享時說到,他初到田野地被當地村長以廣播昭告村民。當人類學者跨越陌生的距離來到此地,他/她就自然而然地成了被觀賞的風景。

這種因為相遇而感覺到的「距離」,實際上在我初至北京時就已有察覺。在我們系上,我和賴小是唯二的台灣學生,也是唯二的「外國」學生。當然,這個「外國」只有我和賴小兩人私底下承認。離鄉背井的其實不僅僅我們,據本科就在北大上學的同學說,北大超過一半的學生都來自北京以外省份,偏遠農村的也不少。我來到中國的心理距離與地理距離,對那些動輒十幾二十個鐘頭才回得了家的同學似乎不值一提。

台灣對他們來說很遠,理由在於多數人因為簽證的關係都沒有去過,生活中也鮮少與台灣人相遇、產生關係。教科書、從小到大被教導「台灣是神聖不可分割的領土」的他們,卻完成沒有意識到我「回家」需要用到「護照」。不過,台灣對他們來說也很近,因為天天可以在電視新聞報導後的全國氣象預報中看見「台北」的氣象,也能在網絡媒體上看見高雄氣爆,也能在街上小吃攤吃到「台灣烤腸」,或是在「愛奇藝」、「優酷網」上收看《康熙來了》配飯——他們聽S.H.E的歌長大,和我們一樣迷過《流星花園》,在五月天去北京開演唱會時結伴參加。透過這些記憶共享,我們和他們連起了一段奇異的生命歷程。類似經驗也發生在我唸小學的時候,甚至更早之前,台灣年輕人受到美國流行文化強力輸出的影響,也和美國年輕人一樣把「新好男孩」(Backstreet boys)等流行音樂當作童年回憶。拜傳媒的全球化所賜,不同地區的人們有著差不多的記憶早就不稀奇了,也使得兩岸年輕人彼此之間有著模糊和曖昧的認識。台灣/中國之於他們是可近可遠,透過網路、電視等平台可以輕鬆獲取對方的資訊,很多時候卻也因此驚覺認識的侷限。

在現今,於兩岸之間有過頻繁旅行經驗的人已非少數,許多台灣年輕人在中國求職,不少中國學生到台灣單車環島、自助旅行,物理上的距離不再是難以克服的問題,可是感知上的距離依舊難以捉摸。

在北京的生活經驗也讓我重新思考了一個問題:「將自己的身體移動至別處,真的就能達致一場異文化的遭遇嗎?」答案顯然是不一定的。我不禁想起那群在北京人口日益增多,也逐漸握有一定影響力及曝光度的人──北京的「老外」。

以前曾有一位朋友和我說,北京的老外分做兩種,一種是住在鼓樓的,一種是住在三里屯的。這種二分法當然會招致許多在北京深耕的外國人抗議,就如同國際政治將台灣政壇草率地劃分為藍綠二者;不過,這樣的劃分引導出的一些線索,似乎也能在其他國際外來人口眾多的城市找到映照,例如台北的天母和師大周邊。

回到朋友提及的那個分類,三里屯是北京新興的商業活動集中地,更為出名的便是它的「酒吧一條街」,與酒吧一條街對望的是新潮的三里屯太古里大廈,裡頭陳設著各國精品與高端設計品牌。三里屯位於北京使館區之內,順勢於1983年成立第一家酒吧,成為老外們最為方便的休閒娛樂去處,步行在三里屯酒吧街上,時不時就能看見「使」字打頭的車牌。

鼓樓則是一個與三里屯截然不同的異域。那裡被認為是北京城最後的幾處老城區,大致範圍落在地安門東西大街、地安門外大街和鼓樓東西大街附近。那裡是現存老北京胡同最為密集的地方,比較出名的幾條包括菊兒胡同、五道營胡同和南北鑼鼓巷。有一次,朋友約我去鼓樓一位外國朋友家喝酒,「他租下了大四合院,在院兒裡自己釀啤酒呢!」這些外國人鑽進北京最狹窄古老的巷弄,學著當地人一樣在戶外公共廁所如廁,甚至在汽車也不好途經的巷口,開起了精緻的義大利餐廳。在老北京的胡同裡,坐在露天二樓的竹棚底下,面迎初夏的涼風,品著一瓶還不算便宜的紅酒,腳底下是拉著車吆喝著經過的老北京大爺,儼然成為一種頗為有格調的新北京生活方式。在胡同裡居住,已然是某一群老外眼中特別緊要的事情,他們以和老北京一同生活為樂,說起兒化音比我還正統,交往中國男/女朋友,甚至有的在短期交流或是求學結束後,便從此留下來定居。

我不得不想,移動似乎並不一定導致與異文化相遇,關鍵終究在於是否敞開胸懷、透過生活來相互理解。

離開四川白馬兩年多,我仍時常想起那位小哥倚著車窗、在黑夜中對我咧嘴而笑的畫面,還有他那句「有知識好哇,到哪裡都不害怕」。類似情境後來在新疆也發生過。

達包是我進入山上風情園做田野,除了接待的人家以外,第一位主動和我攀談的牧民。我對他向我釋出的熱情印象深刻,還有他那雙黑不見底的眼睛。有一次我們一起隨意地聊著天,他提起少年時因為一場車禍,錯過了高中入學的時間,從此就離開學校,回到山上放羊的往事。我很替他感到惋惜,達包說小學初中時他的成績都是全班前幾。話題暫歇,他突然有感而發的對著我說:「妳這個丫頭,了不起啊!」我說,有啥好了不起。他說:「從台灣跑來新疆,太能跑了。一般人不可能跑得過去的。」說著,放下啤酒罐,兩手在空中比畫著,「我跟妳講,我的手就這麼長,可能生命就這麼長,是不是?(人的壽命)我可能是在下面,或者是中間。不過,在這裡,人最好是幸福。幸福快樂就行了。」最後,他下了一個總結。「妳來我們這裡,追求的是那個方向,妳追求的方向,是在雲彩上面啊。」他靠著雜貨店薄薄的鐵皮牆,目光越過我,望向窗外遠遠的雪山。

我猜想,白馬小哥和達包對我跨越了的距離,或是即將展開的遠行,皆抱持著肯定又熱忱的態度,或許更因為他們同樣了解「知識」能夠帶人走得多遠;也可以說,你對其他社會與人群的知識,會使你願意、勇敢邁出自己腳步,而伴隨著越來越開放的視野和寬闊的胸襟,相信在面對異己越能抱持理解,越能自持謙卑、尊重以待。因此,即使跑得再遠,遠得像跨越雲彩的那一端,也不會是你恐懼的遠方。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價