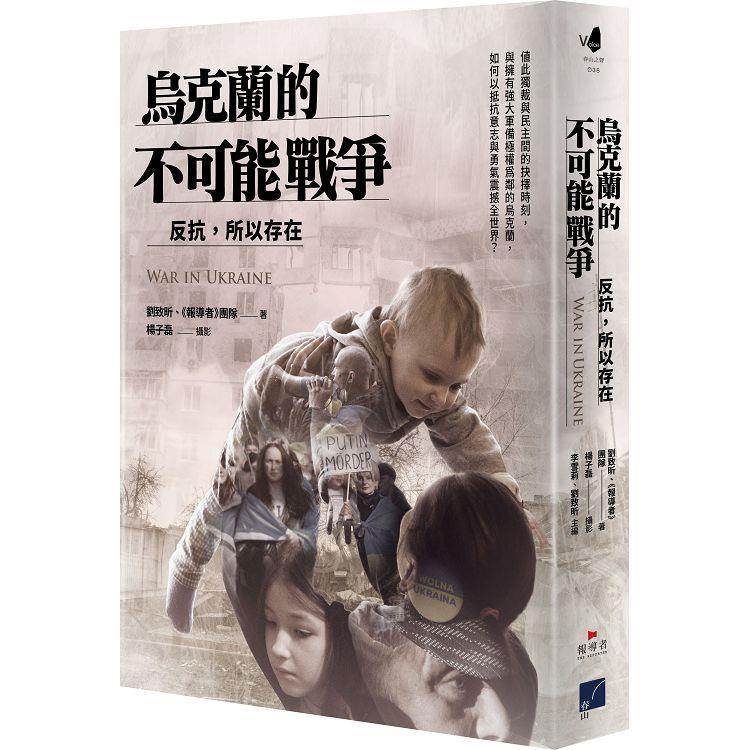

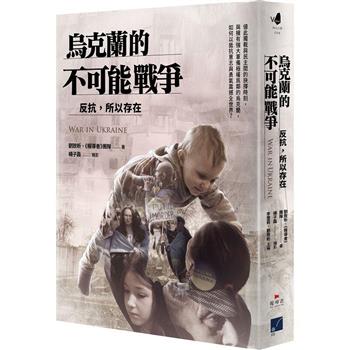

烏克蘭的不可能戰爭:反抗,所以存在

與強大極權為鄰的烏克蘭,如何以抵抗意志與勇氣震撼全世界?金石堂好好聽

曲目

聽全部-

1 書店員導讀

作者/書店員導讀/名人導讀

2022年2月, 俄羅斯總統普丁發動所謂的「 特別軍事行動」,企圖占領烏克蘭並推翻其政府,打消烏克蘭加入北約的希望;長期遭受俄羅斯威脅的烏克蘭,擋下普丁快速拿下基輔的野心,然而數百萬難民已造成二戰後歐洲最大的人道危機。

俄羅斯如何在多個不同的當代戰場對民主的烏克蘭發動攻擊?烏克蘭人如何以不同方式化身「平民戰士」,抵抗摧毀自由的極權國家?如果有天臺灣面臨這樣的「烏克蘭」時刻,相關的準備與意志是否已經到位?本書是我們理解烏克蘭這場「不可能」戰爭的起點,更是臺灣面對未來的重要借鏡。

活動訊息

內容簡介

金石堂強力推薦書 !

=拆解極權者手法,臺灣人必讀=

俄羅斯如何在多個不同的當代戰場對民主的烏克蘭發動攻擊?

烏克蘭人如何以不同方式化身「平民戰士」,抵抗摧毀自由的極權之手?

值此獨裁與民主間的抉擇時刻,與擁有強大軍備極權為鄰的烏克蘭,如何以抵抗意志與勇氣震撼全世界?

二〇二二年二月二十四日,俄羅斯總統普丁發動所謂的「 特別軍事行動」,企圖占領烏克蘭並推翻其政府,打消烏克蘭加入北約的希望;而處於東歐與西方集團間、長期遭受俄羅斯威脅的烏克蘭,以其堅強的反抗意志奮勇還擊,擋下普丁快速拿下基輔的野心,然而數百萬難民已造成二戰後歐洲最大的人道危機。

這場戰爭所牽動的視野,除了傳統認知下的戰地前線,還包括交戰國的後方、周邊國家、網路戰場和國際社會,正在逐步改變戰爭的定義。俄烏兩國不僅發動軍力交戰,雙方在社群網站與資訊戰上攻防激烈;接收大量烏克蘭難民的鄰國波蘭,以及因歷史因素與能源需求過度倚賴俄羅斯的歐盟領頭羊德國,面對這場戰爭中的人道、經濟、國防與能源安全等課題,又如何與普丁的極權勢力對抗,重整國內外秩序?同時,世界的目光也轉向與烏克蘭有著相似處境的臺灣,我們是否有足夠的韌性面對鄰近極權在當代發動的混合戰?

《報導者》記者與編輯團隊透過實地與線上的第一手採訪,以五個月的時間,穿梭被占領的城市、邊界、收容家庭跟德國街頭等多個場域記錄時代。結合戰爭罪行、難民潮、資訊戰與經濟能源等角度,立體呈現這場現代混合戰的樣貌;並透過多組人物訪談,看見在戰火中「被隱形」的人與動物,烏克蘭公民為了保衛主權與自由所做的多年準備、犧牲和生命經歷,以及為了守護新世代、存續國族文化不被戰爭摧毀而做的種種努力。同時也反身自問:如果有日臺灣面臨這樣的「烏克蘭」時刻,相關的準備與意志是否已經到位?本書是我們理解烏克蘭這場「不可能」戰爭的起點,更是臺灣面對未來的重要借鏡。

「如同世界上許多民族與國家,烏克蘭的千年歷史等同一部傷痛史,而這些不堪的記憶與創傷經常與俄羅斯直接相關。一九八六年,人類歷史上最大的核電事故「車諾比核災」在距離基輔北部一百五十公里的普里皮亞季(Pripyat)鎮爆發,彼時蘇聯政府粉飾太平的態度與官僚的顢頇作為,為烏克蘭帶來難以估算的人員、財產與生態損失。時序再往前轉,一九三二年,為達成「農業集體化」政策的生產目標,史達林在『歐洲糧倉』烏克蘭造成大饑荒(Holodomor),兩年間有數百萬烏克蘭人因饑餓而亡,在南方港城奧德薩,當地農民啃食樹皮和昆蟲的同時,只能眼睜睜看著自家種的麥糧往外地運送。這些難以抹滅的悲哀與傷痕,都藉由不同的形式一代又一代傳續下來,深埋在今天烏克蘭人的意識裡……《報導者》團隊所訪談的主角,從瑜伽老師、社運分子、銷售經理、程式設計師到脫口秀演員,是普遍存在於每個社會中堅的『平民戰士』。烏克蘭所經歷的每一次苦難與掙扎,正是因為有他們的抵抗,才給予其他烏克蘭人持續為未來奮鬥的勇氣和希望。」

——徐裕軒(外貿協會基輔臺貿中心主任)

名人推薦

專文導讀

徐裕軒(外貿協會基輔臺貿中心主任)

共同推薦(按姓氏筆畫排列)

吳怡農(壯闊台灣聯盟 創辦人)

吳介民(中研院社會學研究所研究員)

吳叡人(中研院臺灣史研究所副研究員)

林蔚昀(作家、波蘭文譯者)

林育立(駐德記者)

郭崇倫(聯合報副總編輯)

羅冠聰(香港立法會前議員)

編輯推薦

文/夏君佩(春山出版主編)</b>

烏克蘭與臺灣距離遙遠,不論就文化、歷史或民間交流的面向來說,彼此間缺乏親近性。雖然大多數臺灣人都很喜歡幫助他人——尤其是這種被極權入侵的不得已狀況,更容易產生同仇敵慨之感——從二〇二二年二月二十四日開戰近兩個月,臺灣對於烏克蘭的捐款就逼近十億臺幣,但對於烏克蘭,以及這場戰爭本身,似乎缺乏足夠的凝視與深入的理解。其實,持續凝視與理解,正是對於一個受難國家的真實支持,也對於我們反身瞭解自身的處境,有實際上的意義。

就以烏克蘭總統澤倫斯基為例。喜劇演員出身的他,在戰爭開始後,以其優越的表達、演出與領導能力,不但鼓舞了自己的同胞,在各種國際會議,更是不斷地提醒各國:不要把目光移開,烏克蘭現在正遭逢困境,希望各國以更實質的方式:不論是武器支援或是對俄羅斯的強力制裁方案都可以,請支持烏克蘭。而這樣不間斷地向國際社會訴說,讓世界更清楚認識自己的國家(與困境),其實也正是臺灣必須要做的。誠如臺灣駐德代表謝志偉大使在接受《報導者》團隊採訪時所言:「臺灣要透過官方、商人、民間、媒體、學生,讓世界認知到,即便它們承認中國而不承認臺灣,臺灣也不因此是中國的一部分。否則萬一打起來,來救援、來支持的國家不會多。」

本書是《報導者》團隊從難民、資訊、戰爭罪行、經濟能源、外交場域等多個角度,結構性且立體呈現俄烏之戰這場當代混合戰的深度報導作品。裡面除了許多精采的人物故事,對一般讀者而言,資訊戰的部分也很有參考價值。烏克蘭事實查核組織StopFake創辦人費琴科(Yevhen Fedchenko)就說:「俄羅斯整場戰爭就是建立在資訊戰之上的。」自從克里米亞於二〇一四年被俄羅斯併吞之後,他們就不斷地與俄羅斯以國家之力投送的錯假訊息對戰,也逐漸摸索出如何在不傷害民主價值的前提下,在資訊戰場上發動反攻。對於烏克蘭人來說,事實查核是一種「抵抗」的技能,有意識地去多元化自己的訊息來源,以及對於各式代理人更為警醒的察覺與監控的種種技巧,對於有著同樣處境的臺灣人來說,實在是必讀必學之重點啊!

本書在最後的編輯階段,正逢美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)旋風式訪臺,不少臺灣人欣喜於美國最重要民意代表機關議長對於臺灣的支持之意,也感受到對岸對我們的威嚇、「報復」與攻擊,這些至今仍在持續。從書裡的情境對照臺灣,我們固然不用過度恐懼,但也真的應當警醒:不要忘記,極權國家所採取的手法都很相似,彼此更會相互學習。對於俄烏之戰的凝視與理解,不只是為了支持奮戰中的烏克蘭,不要讓他們的犧牲在瞬息萬變的議題中沉沒,更因為這是一本「極權者手冊」(playbook,書中受訪者語),正如烏克蘭國會議員伯布羅芙絲卡(Solomiia Bobrovska)給予臺灣的諍言:「請你們看著這場戰爭,並不要忘記歷史,從歷史中學習,尤其是在你們旁邊的那個國家,它的本質是不會變的。請為會發生的事情做好準備。當清晨四點有人轟炸你的家園,你已經準備好該怎麼做。」

祝願烏克蘭早日得回自由與和平,衷心希望臺灣永保自由與和平,但有日倘若有人要奪走,願我們有足夠的意志堅持抵抗。

目錄

【推薦序】 歷盡磨難、堅持抵抗:學做烏克蘭人 ⊙徐裕軒

【總編輯序】 因為反抗,所以存在 ⊙ 李雪莉

【前言】 當代戰爭的「戰場」在哪裡?

PART 1 戰爭開始的一到一百天

1.1 飛彈與坦克進逼,五位烏克蘭青年的求援、見證和反抗

1.2 烏克蘭「平民戰士」:開戰後關鍵五天的抗戰

1.3 俄烏資訊戰前線:反制假訊息的關鍵

1.4 寫下抵抗的歷史新頁:訪七位留守的烏克蘭人

1.5 從地獄裡生還:馬里烏波爾地方報總編輯如何「留住」家鄉和真相

1.6 走進俄軍占領三個月的赫爾松,烏克蘭人如何從「統戰」手段裡求生?

1.7 基輔防空洞裡的脫口秀:用笑話當武器的喜劇演員,和他來自全球的觀眾

PART 2 摧毀下的圖存: 烏克蘭如何挽救新世代

2.1 八年蒐證,她們記下俄軍在烏克蘭的戰爭罪行

2.2 戰場上的童年──烏克蘭兒童以繪畫述說戰爭暴力與微小希望

2.3擺脫大斯拉夫、認同新烏克蘭的青年,怎麼向世界傳遞故事?

2.4 抵抗極權國家的全球資訊戰——專訪烏克蘭查核組織StopFake

PART 3 戰爭新世界

【圖輯】逃離戰火的人們,跨越國界後遇見的「第一條街」

3.1 「這也是我們的戰爭」——波蘭家庭與他們所接待的烏克蘭客人

3.2 成為新前線的波蘭面對歷史性抉擇:更擁抱民主,或支持獨裁化極右政府?

【圖輯】 侵烏戰爭下,橫跨歐洲的動物救援鏈

【評論】 從波蘭援助烏克蘭難民的溫暖與脆弱,看臺灣真正該準備好的事

PART 4 走出極權者的腳本?

4.1 為何掉入「為普丁埋單」的兩難?——專訪三黨國會議員,俄烏戰爭給德國的慘痛一課

【評論】德國「俄夢」醒了沒?

4.2 誰是「叛國者」:訪那些開戰後出走的俄羅斯人

4.3 基輔的最後一碗羅宋湯──專訪俄裔烏克蘭作家安德烈.克考夫

PART 5 臺海的「烏克蘭」時刻

5.1 製造平行宇宙的「中國真相」

5.2 今日烏克蘭,明日臺灣:拆解俄烏戰爭的資訊操弄

5.3 全民應戰的未來:臺灣後備戰力需要什麼改革?

5.4 全民衛國思維下的民間自救與訓練互助

5.5 來自外交前線的箴言,臺灣能從烏俄戰爭中學到什麼?

【結語】我們為什麼在這裡

序/導讀

【總編輯序】

因為反抗,所以存在

⊙李雪莉

不過半年前,對全世界而言,俄烏戰爭還是一場「不可能戰爭」,不可能發生,也無法設想。

一九九一年蘇聯解體,東西對峙的冷戰正式結束,經貿的全球化讓各國互動更為綿密,也墊高了軍事衝突的政經成本。沒有人敢想像,二○二二年二月二十四日,俄羅斯總統普丁竟揮兵侵略烏克蘭,無視國際法的規範與歐美的制裁,在歐洲後院打起二戰後最慘烈的戰爭。

對烏克蘭而言,這同樣是一場螳臂擋車的不可能戰爭。從人口、土地面積、經濟規模、軍力、國際影響力來看,天平完全向俄羅斯傾斜,烏克蘭力抗惡鄰的成功機會十分渺茫。

但戰役從一星期、一個月、三個月,到如今挺進第五個月,烏克蘭人沒有順服,他們持續反抗。叫人震驚又尊敬的反抗意志,是否能逆轉戰局,在這本書出版前還沒有答案。但烏克蘭的反抗決心,已改變了自己的命運,也扭轉了地緣政治的格局。

首先,掌握戰爭敍事者,不再是軍力強大的那一方。

克里姆林宮反覆對外宣傳,這是一場面對北約和美國威脅、掃蕩烏克蘭新納粹主義的正義之戰。僅管普丁荒誕誇言烏克蘭人期待著俄羅斯的解放,但是,烏克蘭上從總統澤倫斯基、行政部門、軍隊,下到民間組織、作家、新聞記者、脫口秀演員、老婦或小孩,無論在避難的防空洞裡或在戰火的後方,都努力用自己的方式,用各種語言與影像,透過Twitter、Instagram、TikTok向世界傳遞自己的故事與信念,抵抗敵人的炮彈與宣傳戰。

持續敘說自己的故事

持續說自己的故事有多重要?

在這之前,烏克蘭對世人而言是一個面目模糊的國度,是俄羅斯旁邊的那個前蘇聯國家。二○一三年底開始的廣場革命以及二○一四年克里米亞被俄羅斯併吞,曾讓世界稍稍關注它,但世界對它的認識仍粗淺,印象多半停留在這個國家長期的政治紛擾,以及親俄派與親歐派的拔河與認同糾葛。烏克蘭的困擾,在他國看來,是不需國際社會置喙的「家務事」。

自己的國家被忽視、被拒絕、被消音,這是臺灣人再熟悉不過的國際現實,但烏克蘭人卻倔強地否定這個宿命。

他們沒有退怯,沒有示弱,他們不分晝夜地全力訴說,傳遞出讓人震耳欲聾的抵抗意志。

長年來面對俄羅斯的覬覦、騷擾、侵略,烏克蘭人知道敵人的善意是不可期待的,「脫俄入歐」成為他們的主流民意,建立一個尊重多元的自由民主社會是他們選擇的出路。

他們先是自立自強、自我定位,即便是一道「羅宋湯」,都要向聯合國教科文組織申請瀕危的文化遺產,二○二二年七月,「烏克蘭羅宋湯」正式被聯合國認證。

緊接著,他們告訴世界,烏克蘭人不是為自己而戰,同時也為自由世界而戰。他們正在抵禦著以血統族裔/民族/宗教為名的擴張,他們在抵制違反聯合國憲章與破壞世界和平的侵略。他們要求世人不要撇過頭去,不要再虛偽地放棄理想,防線一旦破裂,和平絕不可能到來。

我想起約翰.甘迺迪在一九六三年於柏林圍牆說的那句「我是柏林人」(Ich bin ein Berliner)。他批評,柏林圍牆代表是共產主義失敗的證明,是對歷史、對人性的冒犯,他說,自由有很多的困難,民主並不完美,但我們從不會把人民用牆圍起來。所有的自由人,不論何在,都是柏林人,都與柏林人同在。

如今,我們仍可感受到冷戰的痕跡,不僅民主國家與極權國家的對峙依舊,甚至,周圍的國家╱人民選擇擁抱自由民主、走自己的道路,也會被極權國家視為是一種「生存威脅」。

這場戰爭不只是一場新的戰爭,它也是過往歷史的回聲。二十世紀的問題始終沒有被徹底解決。極權國家雖換上權貴資本主義與全球化的外衣,但它們的體制內核並未改變,它們對自身地位與勢力範圍從未感到安全,外界以綏靖心態期待它們和平崛起,似乎也是囈語。

當然,我們不會天真以為歐美大國沒有自己的盤算,但極權國家恣意發動戰爭、橫阻他國人民的自由意志展現,亦不該被國際社會允許。

冷戰時,自由世界的人喊出「我們都是柏林人」,後冷戰的此刻,不論住在何方,熱愛自由的人也同樣會感受到「我們都是烏克蘭人」。

反抗讓自身的存在清楚被看見

烏克蘭人改變了自己的「無足輕重」,讓原本不在世界重要參考座標裡的自己,成為耀眼與重要的存在。烏克蘭的抵抗,是否能讓世界思考,在「維持尊嚴與主權」和「祈╱乞求和平」的中間,還有沒有共存的空間?

因為反抗,所以存在。這是烏克蘭教會世界和臺灣的事。

在國際權力場,臺灣近年也從邊緣轉為話題焦點,美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)八月二日來臺,十九個小時的訪臺旋風,讓臺灣再度成為全世界焦點;即便兩國有許多不同,臺灣經濟實力是烏克蘭的四倍,高階晶片生產占世界產量七成,但我們同樣面對一個極權、反普世價值、亟思擴張領土的惡鄰。在中美對弈升高、中國軍事武嚇頻頻的情況下,綏靖政策已無法讓臺灣永保安康。

面對中國全面的以經圍政的全面報復、認知作戰與駭客攻擊、入侵臺灣海空域的實彈軍演、外交上的持續封鎖……從現在的角度來看,仍是給臺灣政府、社會到個人一個正視危機的演練。正值飛彈危機的當下,回望《報導者》投入大量人力在烏克蘭的報導,試著瞭解在戰爭下烏克蘭人的抉擇、歐洲國家在各方利益權衡下的政策轉變,看似遙遠國度面臨的課題,如今變得更切身。

有朋友問我,長達五個月的持續報導,有必要嗎?我想,答案是無庸置疑的。

猶記得不久前,團隊才在香港反送中運動的報導上,進行長時間的關注與採訪,那次的鍛鍊,給了我們一些在動員上、在採訪裝備上、記者心理衝擊上的學習。烏克蘭的系列報導對我們而言,在語言、地理、文化上更為陌生和遙遠,報導的挑戰又再升級。

對烏克蘭的報導並不僅是填補國際媒體報導中的那個好奇以及空白,也不只是同理遙遠他者的苦難。除了國際新聞的練兵,避免停留在外國視角、轉譯外國媒體的尷尬之外,我們更清楚地意識到,臺海關係變化的新序曲已展開,只有清醒警醒地看待烏克蘭的經驗值,才有可能避免臺灣的「烏克蘭時刻」的來臨。

此書的完成,除了第一線記者們的努力,也謝謝曾在過程中提供研究、約訪、人脈等後勤支援的內外部夥伴。希望這本書能幫助讀者瞭解極權國家的思考邏輯、理解現代戰爭的演變;而盼望我們能生出勇氣、能力、智慧、靭性,迎面回應此世紀的挑戰。

(本文作者為《報導者》總編輯)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

相關商品

企鵝的憂鬱【挺烏克蘭版】

戳穿黑色的寂靜蹤跡:烏克蘭戰爭、文藝歷史與當下

自由世界的前哨:2022烏克蘭戰爭

帝國解體與自由的堡壘:烏克蘭抗俄戰爭的歷史源起、地緣政治與正義之辯

烏克蘭:從帝國邊疆到獨立民族,追尋自我的荊棘之路

烏克蘭的不可能戰爭:反抗,所以存在

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價