你漏財了!用錢致富的底層邏輯:漏財≠很會花。從消費到投資,有錢人想的、做的跟你哪裡不一樣!

活動訊息

內容簡介

◎買了很多年的意外險,從來沒用過,這樣算漏財嗎?

◎選擇通勤1小時到公司,還是付昂貴的租金住公司附近?

◎原料成本不到售價五成,iPhone為何賣這麼貴?因為你買的是「信任」。

◎錢存銀行最安穩,投資股票有風險?有錢人想的跟你不一樣。

作者謝宗博為知名財經作家,

擁有澳洲資深註冊會計師、美國註冊管理會計師資格。

經常有讀者問他:

愛吃高檔美食、買名車、買名牌包,旅行坐商務艙,花錢看昂貴演唱會,

或是學別人炒黃金,買了一堆小金豆,這些花錢行為算漏財嗎?

作者認為:不一定。經濟學中有個名詞叫「心理帳戶」,

即使生活比較奢侈,但只要花出去的錢能為自己帶來回報,

或是內心覺得這筆錢花得值得,就不算漏財。

既然漏財不等於愛花錢,什麼才算漏財?

作者以生活化案例,帶你認識財富、投資、風險等經濟世界的運行規律:

省錢變浪費、花錢卻節約、怎麼投資、怎麼投機、怎麼處理借貸?

有錢人想的、做的跟你哪裡不一樣!

◎陷入價格陷阱,所以你漏財

免費的YouTube、免費的接駁車、免費的優惠券……

你以為的免費,其實是讓你用別的方式付費:

你的時間、精力、關注度,都是你的財富之一。

買了卻沒穿過的衣服、預繳了年費卻沒去過幾次的健身房,

你以為的省,其實讓你花更多。

◎有錢人算帳,成本比收益更重要

通勤1小時,還是每個月多花2,000元住公司旁邊?

假設你每小時可賺120元,通勤來回2小時,

一個月(約21個工作日)就損失5,040元!

多數人只關心賺多少,卻忽略財富累積的最大敵人──成本。

時間成本、機會成本、決策成本等,都比金錢成本更重要。

◎成功的關鍵不是能力高低,而是你的選擇

手上有閒錢,該提前還房貸還是先投資?

朋友找我借錢,該借嗎?熟人間借錢,要承擔四種風險,你怎麼選?

雞蛋該不該放同一個籃子?保險從沒用到,還要繼續買嗎?

人生中最大的成本就是做決策,

因為人會選擇規避損失:可以不賺,但不接受吃虧。

存錢很難,漏財卻很容易,理解經濟世界的運行規律,

用知識構築堅固的財庫,防止漏財,還能用錢致富。

◎選擇通勤1小時到公司,還是付昂貴的租金住公司附近?

◎原料成本不到售價五成,iPhone為何賣這麼貴?因為你買的是「信任」。

◎錢存銀行最安穩,投資股票有風險?有錢人想的跟你不一樣。

作者謝宗博為知名財經作家,

擁有澳洲資深註冊會計師、美國註冊管理會計師資格。

經常有讀者問他:

愛吃高檔美食、買名車、買名牌包,旅行坐商務艙,花錢看昂貴演唱會,

或是學別人炒黃金,買了一堆小金豆,這些花錢行為算漏財嗎?

作者認為:不一定。經濟學中有個名詞叫「心理帳戶」,

即使生活比較奢侈,但只要花出去的錢能為自己帶來回報,

或是內心覺得這筆錢花得值得,就不算漏財。

既然漏財不等於愛花錢,什麼才算漏財?

作者以生活化案例,帶你認識財富、投資、風險等經濟世界的運行規律:

省錢變浪費、花錢卻節約、怎麼投資、怎麼投機、怎麼處理借貸?

有錢人想的、做的跟你哪裡不一樣!

◎陷入價格陷阱,所以你漏財

免費的YouTube、免費的接駁車、免費的優惠券……

你以為的免費,其實是讓你用別的方式付費:

你的時間、精力、關注度,都是你的財富之一。

買了卻沒穿過的衣服、預繳了年費卻沒去過幾次的健身房,

你以為的省,其實讓你花更多。

◎有錢人算帳,成本比收益更重要

通勤1小時,還是每個月多花2,000元住公司旁邊?

假設你每小時可賺120元,通勤來回2小時,

一個月(約21個工作日)就損失5,040元!

多數人只關心賺多少,卻忽略財富累積的最大敵人──成本。

時間成本、機會成本、決策成本等,都比金錢成本更重要。

◎成功的關鍵不是能力高低,而是你的選擇

手上有閒錢,該提前還房貸還是先投資?

朋友找我借錢,該借嗎?熟人間借錢,要承擔四種風險,你怎麼選?

雞蛋該不該放同一個籃子?保險從沒用到,還要繼續買嗎?

人生中最大的成本就是做決策,

因為人會選擇規避損失:可以不賺,但不接受吃虧。

存錢很難,漏財卻很容易,理解經濟世界的運行規律,

用知識構築堅固的財庫,防止漏財,還能用錢致富。

名人推薦

推薦序一

你真的漏財了嗎?

《A大的理財金律》作者/A大(ameryu)

先講重點:本書最與眾不同的地方,在於它將「時間價值」與「幸福感」量化,再加入機會成本的概念,放到財富的天秤上做比較。作者提出了幾個觀點,我非常認同:

・享受了我想要享受的,這就不是漏財。

錢沒有不見,它只是轉化成「你喜歡的東西」或是「幸福感」,留存在記憶中。像是聽張惠妹或周杰倫的演唱會,或任何你熱愛的偶像歌手的現場表演;又或是搭乘頭等艙出國旅行——雖然前世界首富比爾.蓋茲(Bill Gates)曾問:「搭頭等艙會比較快到嗎?」但重點不在於速度,而是在那段旅程中你是否有盡情享受、留下難忘回憶。不是所有事情都該用結果來評斷,過程的價值同樣重要。

・漏財,未必是講亂花錢的行為,而是不經意多花的冤枉錢。

例如,你買了很多線上課程與暢銷書,卻因為生活與工作太過忙碌而無暇吸收,任由它們積灰塵,這就是一種「看不到的浪費」——你本該享受到的價值,卻未能真正兌現,這才是漏財的真意。

・生活中的「能省則省」,是防漏財的智慧,而不是摳門。

比方說,購買機票時稍加研究航空公司的售票機制,有機會用經濟艙價格買到頭等艙座位,省下的,可能是體力與金錢的雙重成本。

・計算時間成本,可以幫你做出該「花時間做」還是「花時間買」的理性決策。

書中舉了一個簡單但經典的例子:若你每日通勤須1小時,而搬到公司附近每月須多支出2,000元的房租,該怎麼選?作者用「將時間價值量化為金錢」的方式,幫助我們理性決策——也就是把通勤時間轉換為你每小時的工資,再將兩者做比較。每天多出將近兩小時的時間,你可以選擇多睡30分鐘,或學習人工智慧(Artificial Intelligence,縮寫為AI)技術以提升工作效率,減少生活中的時間貧困感。若把多出的時間用來持續學習,你所累積的知識厚度,將會決定未來人生的財富高度。

以經濟學結合生活哲學探討「理財」與「漏財」,是本書的一大特色。書中簡單清楚的說明「時間也是一種金錢」,更是機會成本的一環。

建議你在閱讀本書時不要急著翻頁,而是將每個章節的觀點對照自己的生活,停下來想一想自己是否有漏財的狀況,如果有,又該怎麼把偷偷溜走的財富慢慢找回來。

例如:媽媽煮飯時突然發現醬油用完了,要你趕快去買。同樣一款醬油,巷口便利超商一瓶賣65元,而騎車單趟10分鐘的大賣場只賣55元。如果有事先規畫,當然能省下這10元;但若已是緊急需求,與其計較金錢的損耗,不如選擇時間成本最低的解法,這才是兩全的防漏財思維。

願你在閱讀本書的過程中,能獲得滿滿的防漏財知識。

/

推薦序二

財務認知,才是真正決定富有的關鍵

《ETF存股》系列作者/雨果

許多人認為,漏財是因為不良的消費習慣,例如愛買名牌、沉迷網購或衝動消費。然而,本書作者指出,真正的漏財並不是源於花錢習慣,而是因為我們對財富的認知不夠完整,導致財富無聲無息的流失。

因此,我們要先釐清什麼是財?金錢本身並不等於財富,而是價值的交換媒介。真正決定一件物品價值的,是它的稀缺性。例如,水雖然不可或缺,但因為供應充足,所以價格低廉;而鑽石雖非生活必需品,卻因為稀缺而價格昂貴。理解這點,就能幫助我們判斷哪些投資標的是「真正的財富」,哪些只是短暫的市場泡沫。

我們常被「優惠」吸引,以為自己賺到了好價格,卻忽略商家的訂價策略。例如,免費試用的應用程式可能會自動續訂、超市的會員制讓消費者花更多錢囤積不必要的商品等,這些都是價格陷阱,讓我們在無形中多花了冤枉錢。我們要懂得區分「價格」與「價值」,才能避免因為誤判價格而漏財。

大多數人只關心賺多少,卻忽略了財富累積的最大敵人──成本。這些成本不僅包括金錢成本,還包括時間成本、機會成本、決策成本等。例如,有些人為了省錢選擇自己動手做某些事,卻忽略了這段時間本可用來創造更高的價值。此外,網路雖然讓資訊更易取得,但我們在篩選資訊時所花的時間與精力,也是一種成本。

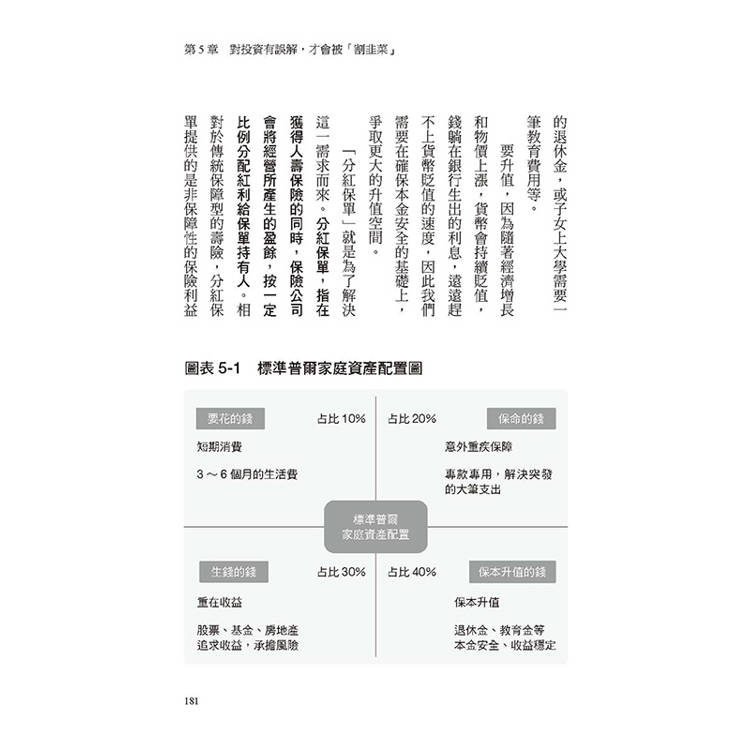

許多人因為害怕風險而不敢投資,結果導致資產無法增值,甚至因通貨膨脹而縮水。書中強調,「保值」的關鍵是確保你的購買力不被通膨侵蝕,而「增值」則是提升你的財富排名。在投資世界裡,高收益一定伴隨著高風險,但沒有風險,也意味著沒有機會賺錢。比方說,現金放在銀行看似安全,實際上會因通膨而貶值,錢反而縮水。若不熟悉投資怎麼辦?作者建議從投資自己開始,提升自身專業技能與市場競爭力,這才是風險最低、回報最高的投資方式。

最後作者提到,所有財富的累積,都來自於一連串的正確選擇。例如是否提前還房貸、是否借錢給朋友,這些決策的本質在於理解風險與回報,並根據自身情況做出最佳選擇。書中分析了「路徑依賴」對人生財富的影響,許多財務狀況其實在一開始的選擇就已經決定。

本書不只是一本理財書,而是一堂結合經濟學、行為心理學與投資策略的財務思維課。對於想改善財務狀況的人,這本書能幫助你找到真正的漏財原因,讓金錢不再無聲流失;對投資感興趣但缺乏方向的人,本書有基礎的投資觀念,能幫助你建立長期穩健的財務計畫;希望提升財商(按:Financial Quotient,指個人財務管理能力和技能,包括理解、運用和管理金錢的能力,以及財務決策的判斷力等)的人,則能透過本書談及的經濟學知識,幫助你提升決策能力,讓每一分錢都發揮最大價值。

本書的最大價值,在於讓讀者意識到,漏財不單純是源於消費習慣,而是財務認知的問題。提升自己的財務知識,我們才能真正擁有穩定且可持續成長的財富。想改變財務狀況,不妨就從本書開始!

你真的漏財了嗎?

《A大的理財金律》作者/A大(ameryu)

先講重點:本書最與眾不同的地方,在於它將「時間價值」與「幸福感」量化,再加入機會成本的概念,放到財富的天秤上做比較。作者提出了幾個觀點,我非常認同:

・享受了我想要享受的,這就不是漏財。

錢沒有不見,它只是轉化成「你喜歡的東西」或是「幸福感」,留存在記憶中。像是聽張惠妹或周杰倫的演唱會,或任何你熱愛的偶像歌手的現場表演;又或是搭乘頭等艙出國旅行——雖然前世界首富比爾.蓋茲(Bill Gates)曾問:「搭頭等艙會比較快到嗎?」但重點不在於速度,而是在那段旅程中你是否有盡情享受、留下難忘回憶。不是所有事情都該用結果來評斷,過程的價值同樣重要。

・漏財,未必是講亂花錢的行為,而是不經意多花的冤枉錢。

例如,你買了很多線上課程與暢銷書,卻因為生活與工作太過忙碌而無暇吸收,任由它們積灰塵,這就是一種「看不到的浪費」——你本該享受到的價值,卻未能真正兌現,這才是漏財的真意。

・生活中的「能省則省」,是防漏財的智慧,而不是摳門。

比方說,購買機票時稍加研究航空公司的售票機制,有機會用經濟艙價格買到頭等艙座位,省下的,可能是體力與金錢的雙重成本。

・計算時間成本,可以幫你做出該「花時間做」還是「花時間買」的理性決策。

書中舉了一個簡單但經典的例子:若你每日通勤須1小時,而搬到公司附近每月須多支出2,000元的房租,該怎麼選?作者用「將時間價值量化為金錢」的方式,幫助我們理性決策——也就是把通勤時間轉換為你每小時的工資,再將兩者做比較。每天多出將近兩小時的時間,你可以選擇多睡30分鐘,或學習人工智慧(Artificial Intelligence,縮寫為AI)技術以提升工作效率,減少生活中的時間貧困感。若把多出的時間用來持續學習,你所累積的知識厚度,將會決定未來人生的財富高度。

以經濟學結合生活哲學探討「理財」與「漏財」,是本書的一大特色。書中簡單清楚的說明「時間也是一種金錢」,更是機會成本的一環。

建議你在閱讀本書時不要急著翻頁,而是將每個章節的觀點對照自己的生活,停下來想一想自己是否有漏財的狀況,如果有,又該怎麼把偷偷溜走的財富慢慢找回來。

例如:媽媽煮飯時突然發現醬油用完了,要你趕快去買。同樣一款醬油,巷口便利超商一瓶賣65元,而騎車單趟10分鐘的大賣場只賣55元。如果有事先規畫,當然能省下這10元;但若已是緊急需求,與其計較金錢的損耗,不如選擇時間成本最低的解法,這才是兩全的防漏財思維。

願你在閱讀本書的過程中,能獲得滿滿的防漏財知識。

/

推薦序二

財務認知,才是真正決定富有的關鍵

《ETF存股》系列作者/雨果

許多人認為,漏財是因為不良的消費習慣,例如愛買名牌、沉迷網購或衝動消費。然而,本書作者指出,真正的漏財並不是源於花錢習慣,而是因為我們對財富的認知不夠完整,導致財富無聲無息的流失。

因此,我們要先釐清什麼是財?金錢本身並不等於財富,而是價值的交換媒介。真正決定一件物品價值的,是它的稀缺性。例如,水雖然不可或缺,但因為供應充足,所以價格低廉;而鑽石雖非生活必需品,卻因為稀缺而價格昂貴。理解這點,就能幫助我們判斷哪些投資標的是「真正的財富」,哪些只是短暫的市場泡沫。

我們常被「優惠」吸引,以為自己賺到了好價格,卻忽略商家的訂價策略。例如,免費試用的應用程式可能會自動續訂、超市的會員制讓消費者花更多錢囤積不必要的商品等,這些都是價格陷阱,讓我們在無形中多花了冤枉錢。我們要懂得區分「價格」與「價值」,才能避免因為誤判價格而漏財。

大多數人只關心賺多少,卻忽略了財富累積的最大敵人──成本。這些成本不僅包括金錢成本,還包括時間成本、機會成本、決策成本等。例如,有些人為了省錢選擇自己動手做某些事,卻忽略了這段時間本可用來創造更高的價值。此外,網路雖然讓資訊更易取得,但我們在篩選資訊時所花的時間與精力,也是一種成本。

許多人因為害怕風險而不敢投資,結果導致資產無法增值,甚至因通貨膨脹而縮水。書中強調,「保值」的關鍵是確保你的購買力不被通膨侵蝕,而「增值」則是提升你的財富排名。在投資世界裡,高收益一定伴隨著高風險,但沒有風險,也意味著沒有機會賺錢。比方說,現金放在銀行看似安全,實際上會因通膨而貶值,錢反而縮水。若不熟悉投資怎麼辦?作者建議從投資自己開始,提升自身專業技能與市場競爭力,這才是風險最低、回報最高的投資方式。

最後作者提到,所有財富的累積,都來自於一連串的正確選擇。例如是否提前還房貸、是否借錢給朋友,這些決策的本質在於理解風險與回報,並根據自身情況做出最佳選擇。書中分析了「路徑依賴」對人生財富的影響,許多財務狀況其實在一開始的選擇就已經決定。

本書不只是一本理財書,而是一堂結合經濟學、行為心理學與投資策略的財務思維課。對於想改善財務狀況的人,這本書能幫助你找到真正的漏財原因,讓金錢不再無聲流失;對投資感興趣但缺乏方向的人,本書有基礎的投資觀念,能幫助你建立長期穩健的財務計畫;希望提升財商(按:Financial Quotient,指個人財務管理能力和技能,包括理解、運用和管理金錢的能力,以及財務決策的判斷力等)的人,則能透過本書談及的經濟學知識,幫助你提升決策能力,讓每一分錢都發揮最大價值。

本書的最大價值,在於讓讀者意識到,漏財不單純是源於消費習慣,而是財務認知的問題。提升自己的財務知識,我們才能真正擁有穩定且可持續成長的財富。想改變財務狀況,不妨就從本書開始!

目錄

推薦序一 你真的漏財了嗎?/A大(ameryu)

推薦序二 財務認知,才是真正決定富有的關鍵/雨果

前言 你的財庫漏水了嗎?

第1章 用錢致富的底層邏輯

1 為什麼賺了錢,卻越來越不快樂?

2 人掙錢,永遠趕不上錢生錢

3 新時代的稀缺資源:流量

4 我很勤勞,為何還是沒錢?

5 人工智慧會讓我失業嗎?

6 出國坐頭等艙,就是漏財?

第2章 漏財,是因為你誤解了價值的本質

1 水不可或缺,但為何鑽石比水貴?

2 黃金只是延續5,000年的泡沫

3 孫悟空為什麼只能當個弼馬溫?

4 怎麼創造自我價值?學歷只是其一

第3章 陷入價格陷阱,所以你漏財

1 誰決定價格?最有需求的人決定

2 買金豆當投資,可行嗎?

3 優惠券的設計為何那麼複雜?

4 免費,其實是讓你用別的方式付費

5 會員制超市,誰賺誰虧?

第4章 計算成本,比算收益更重要

1 失去的機會,也是成本

2 人性的損失規避:可以不賺,但不接受吃虧

3 花時間,還是花錢?先算時間成本

4 網路越發達,資訊成本越高

5 原料成本不到五成,iPhone為何這麼貴?

6 人生中最大的成本:做決策

第5章 對投資有誤解,才會被「割韭菜」

1 保值,是要保住你的購買力

2 增值,是要增長你的財富排名

3 找到財富的錨定物,才能保值與增值

4 我不懂投資,可以怎麼做?

5 沒錢投資?先投資自己

第6章 逃避風險,也等於遠離收益

1 牛市,是普通投資者虧損的原因

2 不冒險就沒風險?但回報也沒了

3 猶太人的致富金律:錢是從流通中賺來

4 雞蛋該不該放同一個籃子?

5 保險從沒用到,還要繼續買嗎?

6 你最重要的資本,生命與健康

第7章 理解機率,正確看待人生可能性

1 輟學去創業?別落入倖存者偏差

2 大數定律:別把自己「外包」給運氣

3 中獎率比被雷打到還低,你還是要買?

4 想成功,得找到成功機率高的因素

第8章 人生最佳解,答案在博弈裡

1 囚徒困境:最後每個人的利益都遭殃

2 傻不可怕,可怕的是當最後一個傻子

3 重複博弈:好人有好報,但老好人沒好報

4 合作要利己又利他,才能長久

第9章 怎麼選擇,也是一種能力

1 不是非此即彼,而是多一點或少一點

2 路徑依賴:結果在開始那一刻就已注定

3 我該提前還房貸嗎?用SWOT分析

4 朋友找我借錢,該借嗎?人情債的成本

結語 所有糾結於選擇的人,內心早就有答案

推薦序二 財務認知,才是真正決定富有的關鍵/雨果

前言 你的財庫漏水了嗎?

第1章 用錢致富的底層邏輯

1 為什麼賺了錢,卻越來越不快樂?

2 人掙錢,永遠趕不上錢生錢

3 新時代的稀缺資源:流量

4 我很勤勞,為何還是沒錢?

5 人工智慧會讓我失業嗎?

6 出國坐頭等艙,就是漏財?

第2章 漏財,是因為你誤解了價值的本質

1 水不可或缺,但為何鑽石比水貴?

2 黃金只是延續5,000年的泡沫

3 孫悟空為什麼只能當個弼馬溫?

4 怎麼創造自我價值?學歷只是其一

第3章 陷入價格陷阱,所以你漏財

1 誰決定價格?最有需求的人決定

2 買金豆當投資,可行嗎?

3 優惠券的設計為何那麼複雜?

4 免費,其實是讓你用別的方式付費

5 會員制超市,誰賺誰虧?

第4章 計算成本,比算收益更重要

1 失去的機會,也是成本

2 人性的損失規避:可以不賺,但不接受吃虧

3 花時間,還是花錢?先算時間成本

4 網路越發達,資訊成本越高

5 原料成本不到五成,iPhone為何這麼貴?

6 人生中最大的成本:做決策

第5章 對投資有誤解,才會被「割韭菜」

1 保值,是要保住你的購買力

2 增值,是要增長你的財富排名

3 找到財富的錨定物,才能保值與增值

4 我不懂投資,可以怎麼做?

5 沒錢投資?先投資自己

第6章 逃避風險,也等於遠離收益

1 牛市,是普通投資者虧損的原因

2 不冒險就沒風險?但回報也沒了

3 猶太人的致富金律:錢是從流通中賺來

4 雞蛋該不該放同一個籃子?

5 保險從沒用到,還要繼續買嗎?

6 你最重要的資本,生命與健康

第7章 理解機率,正確看待人生可能性

1 輟學去創業?別落入倖存者偏差

2 大數定律:別把自己「外包」給運氣

3 中獎率比被雷打到還低,你還是要買?

4 想成功,得找到成功機率高的因素

第8章 人生最佳解,答案在博弈裡

1 囚徒困境:最後每個人的利益都遭殃

2 傻不可怕,可怕的是當最後一個傻子

3 重複博弈:好人有好報,但老好人沒好報

4 合作要利己又利他,才能長久

第9章 怎麼選擇,也是一種能力

1 不是非此即彼,而是多一點或少一點

2 路徑依賴:結果在開始那一刻就已注定

3 我該提前還房貸嗎?用SWOT分析

4 朋友找我借錢,該借嗎?人情債的成本

結語 所有糾結於選擇的人,內心早就有答案

序/導讀

前言 你的財庫漏水了嗎?

刷信用卡消費,選擇分期付款,會漏財嗎?

學別人炒黃金,買了一堆小金豆(按:多為重量1公克,鎔鑄成如豆子般圓潤的黃金。由於購入價較低,在中國年輕人之間掀起投資熱潮),會漏財嗎?

買了很多年的意外險,從來沒用到,是漏財嗎?

下載免費試用的應用程式,忘了解除到期自動扣款,是漏財嗎?

我經常被問到此類問題。網路上也充斥著各種標題為「害你漏財的10個習慣」、「8個祕訣改變你漏財的習慣」等的文章,其給出改正習慣的方法更是千奇百怪,不乏坐著不抖腳、善待招財植物之類的玄幻奇招。

漏財,以及如何避免漏財,在當前這個時期,似乎成了年輕人最關心的話題。於是,編輯請我寫一本關於「漏財」的書,從經濟學的角度分析,如何養成好的習慣,以防止漏財。

我思索良久,接下這個任務。經過兩個多月痛苦的資料準備,卻發現實在無從下手,因為生活中會導致漏財的行為太多了,沒辦法一一窮舉並給出建議。

即使整理、歸納一些典型的做法,那又如何?只不過是避免某些具體行為的影響罷了,還是無法從根本上規避漏財。

正當我準備找理由「開溜」時,才突然領悟:讓你漏財的,根本就不是習慣!

為什麼這麼說?

相信你也看過這樣的數學題:一個蓄水池,進水口五個小時可以讓池子蓄滿水,出水口三個小時可以排完水,請問進出水口同時打開的情況下,滿池的水多久能排完?

讀到這裡,你是不是已經開始計算了?不過,怎麼算、答案是什麼都不重要,我們在這裡不談數學,算對算錯無所謂。

如果將這個概念運用到個人或家庭的開銷上,相信你很容易聯想到,這個蓄水池其實就是自己的「財庫」,進水口是收入,出水口是支出,進進出出,湧動不止。

如果出水口的流速明顯大於進水口,就是漏財嗎?

我的答案是:不是。這個被設定好的出水口,是我們人生中必然的開支,都是我們自主決策的,即使不見得是生活必需,哪怕開支大於收入,最多只能說是入不敷出,並不能說是漏財。

很多人經常疑惑:我喜歡買名牌包是漏財嗎?喜歡花錢聽昂貴的演唱會是漏財嗎?出行必坐商務艙是漏財嗎?

在經濟學中,有個名詞叫作「心理帳戶」,每個人的消費觀不同,看重的消費習慣不同,即使是生活比較奢侈,只要花出去的錢為自己帶來回報,讓自己覺得這筆錢花得值得,那就無可非議。

例如:買名牌包讓自己能夠更有動力賺錢,聽演唱會讓自己心情愉悅,坐商務艙使自己能保持良好的精神等,花這些錢自己覺得值得就行。別人可以說他花錢大手大腳、不懂勤儉節約、存不了錢,但「有錢難買他開心」,這些錢對於他來說花得值得、花得有回報,這就不能算漏財。

接下來換個角度:怎麼樣才算是漏財?

蓄水池破裂,水悄無聲息漏掉,沒有為我們的生活帶來任何好處。這種流失,才是漏財。

舉例而言,每年春節,來回三亞(按:位於海南島最南端,為中國熱門的旅遊城市)的機票都很貴,若不提前訂票,等到回程才發現只剩下高價的頭等艙機票。因為缺少對機票定價規律的認知,導致平白多花的這幾千元,就是漏財。

再舉幾個例子:買來的衣服從沒穿過,健身房繳年費卻沒去過幾次,因為不懂投資被「割韭菜」(按:形容在股市被大戶欺壓的散戶,亦比喻憑藉資訊不對等而處於優勢地位的人剝削劣勢地位的人)等,這些流失的金錢沒有為你帶來任何回報,不論是物質或精神上都沒有實現消費的價值,就如同你財庫上有滲水處,悄無聲息的漏財。

你一定很想問:該如何堵住這些漏財的缺口呢?

你也許期待這本書能幫你找到最快捷的漏水探測器、以絕後患的修補劑。不過,這其實就只是想透過改正生活習慣防止漏財而已。

然而,一位精通園藝的設計師告訴我,漏水真正的解決方案,是從蓄水池材質及所處地質著手,查找漏水的原因,而不僅是堵漏。如果只是簡單的堵一下、補一下,這個蓄水池的其他地方還會一直出現新的漏水口。總是等水漏完了再補救,何時才是盡頭?

他這段話帶給我極大的啟發:蓄水池出現一處處漏水,是補漏重要,還是找到出現漏水的原因更重要?是三不五時的檢查、做防漏工程有效,還是徹底重建一個不會再漏的蓄水池有效?

人生的財庫,也是如此。

總是漏財,你當然可以怪罪於商家太壞、誘惑太大,但自己的財庫還是要自己守護,只有提高自己對財富、投資、風險等一系列因素的認知,才能構築起堅固的財庫,防範漏財發生。

更進一步來看,漏財不僅表現在財富的白白流失。如果因為自己對理財認知不足,錯失了投資機會,甚至被誤導而錯誤投資,本來可以增加流量的進水口不僅沒有新的入帳,反倒讓它萎縮了,這是不是也是財富的流失?

所以,漏財的根本原因不在於你花錢的習慣,而是因為你沒算清人生的這本帳:你這個人就像是一間獨資公司,收入來自哪裡?有哪些成本?收益如何持續流入?遇到風險如何應對?責任如何承擔?怎麼選擇自己的主要業務?業務怎麼才能持續並發展壯大?時代改變了你如何不被拋棄?

你或許聽過這句話:你永遠賺不到超出你認知範圍的錢,除非靠運氣;但靠運氣賺到的錢,最後往往又會靠實力虧掉,這是一種必然。

這個社會最大的公平,就在於當一個人的財富大於自己認知時,社會有100種方法收割你,直到你的認知和財富相匹配為止。

也就是說,提升自己的認知,才是防止漏財的最好方式,才能從源頭免繳「財商稅」(按:化用自網路流行語「智商稅」,指由於購物時缺乏判斷能力,導致花了冤枉錢。此處「財商稅」指缺乏對於財富的認知,而導致不必要的金錢損失),甚至能幫助自己擴大進水口,實現財富收支平衡,甚至達到財富自由的境界。

當你有了足夠認知,自然也就不再漏財了;當你避免漏財的習慣,財富也就自然累積起來了。

因此,本書並不會教你太多防止漏財的小訣竅。我知道,你或許是想學到一些防止漏財的辦法而翻開本書,但我想要實現的不僅於此。

很多讀者拿著我的書、找我簽名時,我總喜歡寫這句話給他們:學不為術。

他們問我:「學不為術」是什麼意思?它的意思是說,我們學習知識,不只是為了掌握一個馬上就能用的方法或技藝。比方說我們學經濟學,不是為了學到馬上就可以用來賺大錢的具體方法──事實上也沒有這種方法,投資失敗、甚至為之傾家蕩產的經濟學家也並不在少數。

學習不是為了術,應該為了什麼呢?

術,對應的是道。出自老子《道德經》裡的「道法術」:道,是規則、自然法則,上乘;法,是方法、法理,中乘;術,是行為、方式,下乘。學習知識,應該是為了提升自己的認知。例如本書所闡述的九個與「財」有關,更與「認知」有關的觀念,就是希望可以向你介紹經濟學、金融學的基本規律,幫助你正確看待、認知經濟世界的運行規律,從而運用好這些規律,為自己的人生「添水添財」。

所以,你也可以說,這是一本「偽裝」成理財書的認知書。幸好,這不過就是讓你花幾百元的費用,更何況讀完之後,也許你就能堵上財庫的縫,這就算不上漏財。

期待我的願望成真,也期待你的願望成真。

刷信用卡消費,選擇分期付款,會漏財嗎?

學別人炒黃金,買了一堆小金豆(按:多為重量1公克,鎔鑄成如豆子般圓潤的黃金。由於購入價較低,在中國年輕人之間掀起投資熱潮),會漏財嗎?

買了很多年的意外險,從來沒用到,是漏財嗎?

下載免費試用的應用程式,忘了解除到期自動扣款,是漏財嗎?

我經常被問到此類問題。網路上也充斥著各種標題為「害你漏財的10個習慣」、「8個祕訣改變你漏財的習慣」等的文章,其給出改正習慣的方法更是千奇百怪,不乏坐著不抖腳、善待招財植物之類的玄幻奇招。

漏財,以及如何避免漏財,在當前這個時期,似乎成了年輕人最關心的話題。於是,編輯請我寫一本關於「漏財」的書,從經濟學的角度分析,如何養成好的習慣,以防止漏財。

我思索良久,接下這個任務。經過兩個多月痛苦的資料準備,卻發現實在無從下手,因為生活中會導致漏財的行為太多了,沒辦法一一窮舉並給出建議。

即使整理、歸納一些典型的做法,那又如何?只不過是避免某些具體行為的影響罷了,還是無法從根本上規避漏財。

正當我準備找理由「開溜」時,才突然領悟:讓你漏財的,根本就不是習慣!

為什麼這麼說?

相信你也看過這樣的數學題:一個蓄水池,進水口五個小時可以讓池子蓄滿水,出水口三個小時可以排完水,請問進出水口同時打開的情況下,滿池的水多久能排完?

讀到這裡,你是不是已經開始計算了?不過,怎麼算、答案是什麼都不重要,我們在這裡不談數學,算對算錯無所謂。

如果將這個概念運用到個人或家庭的開銷上,相信你很容易聯想到,這個蓄水池其實就是自己的「財庫」,進水口是收入,出水口是支出,進進出出,湧動不止。

如果出水口的流速明顯大於進水口,就是漏財嗎?

我的答案是:不是。這個被設定好的出水口,是我們人生中必然的開支,都是我們自主決策的,即使不見得是生活必需,哪怕開支大於收入,最多只能說是入不敷出,並不能說是漏財。

很多人經常疑惑:我喜歡買名牌包是漏財嗎?喜歡花錢聽昂貴的演唱會是漏財嗎?出行必坐商務艙是漏財嗎?

在經濟學中,有個名詞叫作「心理帳戶」,每個人的消費觀不同,看重的消費習慣不同,即使是生活比較奢侈,只要花出去的錢為自己帶來回報,讓自己覺得這筆錢花得值得,那就無可非議。

例如:買名牌包讓自己能夠更有動力賺錢,聽演唱會讓自己心情愉悅,坐商務艙使自己能保持良好的精神等,花這些錢自己覺得值得就行。別人可以說他花錢大手大腳、不懂勤儉節約、存不了錢,但「有錢難買他開心」,這些錢對於他來說花得值得、花得有回報,這就不能算漏財。

接下來換個角度:怎麼樣才算是漏財?

蓄水池破裂,水悄無聲息漏掉,沒有為我們的生活帶來任何好處。這種流失,才是漏財。

舉例而言,每年春節,來回三亞(按:位於海南島最南端,為中國熱門的旅遊城市)的機票都很貴,若不提前訂票,等到回程才發現只剩下高價的頭等艙機票。因為缺少對機票定價規律的認知,導致平白多花的這幾千元,就是漏財。

再舉幾個例子:買來的衣服從沒穿過,健身房繳年費卻沒去過幾次,因為不懂投資被「割韭菜」(按:形容在股市被大戶欺壓的散戶,亦比喻憑藉資訊不對等而處於優勢地位的人剝削劣勢地位的人)等,這些流失的金錢沒有為你帶來任何回報,不論是物質或精神上都沒有實現消費的價值,就如同你財庫上有滲水處,悄無聲息的漏財。

你一定很想問:該如何堵住這些漏財的缺口呢?

你也許期待這本書能幫你找到最快捷的漏水探測器、以絕後患的修補劑。不過,這其實就只是想透過改正生活習慣防止漏財而已。

然而,一位精通園藝的設計師告訴我,漏水真正的解決方案,是從蓄水池材質及所處地質著手,查找漏水的原因,而不僅是堵漏。如果只是簡單的堵一下、補一下,這個蓄水池的其他地方還會一直出現新的漏水口。總是等水漏完了再補救,何時才是盡頭?

他這段話帶給我極大的啟發:蓄水池出現一處處漏水,是補漏重要,還是找到出現漏水的原因更重要?是三不五時的檢查、做防漏工程有效,還是徹底重建一個不會再漏的蓄水池有效?

人生的財庫,也是如此。

總是漏財,你當然可以怪罪於商家太壞、誘惑太大,但自己的財庫還是要自己守護,只有提高自己對財富、投資、風險等一系列因素的認知,才能構築起堅固的財庫,防範漏財發生。

更進一步來看,漏財不僅表現在財富的白白流失。如果因為自己對理財認知不足,錯失了投資機會,甚至被誤導而錯誤投資,本來可以增加流量的進水口不僅沒有新的入帳,反倒讓它萎縮了,這是不是也是財富的流失?

所以,漏財的根本原因不在於你花錢的習慣,而是因為你沒算清人生的這本帳:你這個人就像是一間獨資公司,收入來自哪裡?有哪些成本?收益如何持續流入?遇到風險如何應對?責任如何承擔?怎麼選擇自己的主要業務?業務怎麼才能持續並發展壯大?時代改變了你如何不被拋棄?

你或許聽過這句話:你永遠賺不到超出你認知範圍的錢,除非靠運氣;但靠運氣賺到的錢,最後往往又會靠實力虧掉,這是一種必然。

這個社會最大的公平,就在於當一個人的財富大於自己認知時,社會有100種方法收割你,直到你的認知和財富相匹配為止。

也就是說,提升自己的認知,才是防止漏財的最好方式,才能從源頭免繳「財商稅」(按:化用自網路流行語「智商稅」,指由於購物時缺乏判斷能力,導致花了冤枉錢。此處「財商稅」指缺乏對於財富的認知,而導致不必要的金錢損失),甚至能幫助自己擴大進水口,實現財富收支平衡,甚至達到財富自由的境界。

當你有了足夠認知,自然也就不再漏財了;當你避免漏財的習慣,財富也就自然累積起來了。

因此,本書並不會教你太多防止漏財的小訣竅。我知道,你或許是想學到一些防止漏財的辦法而翻開本書,但我想要實現的不僅於此。

很多讀者拿著我的書、找我簽名時,我總喜歡寫這句話給他們:學不為術。

他們問我:「學不為術」是什麼意思?它的意思是說,我們學習知識,不只是為了掌握一個馬上就能用的方法或技藝。比方說我們學經濟學,不是為了學到馬上就可以用來賺大錢的具體方法──事實上也沒有這種方法,投資失敗、甚至為之傾家蕩產的經濟學家也並不在少數。

學習不是為了術,應該為了什麼呢?

術,對應的是道。出自老子《道德經》裡的「道法術」:道,是規則、自然法則,上乘;法,是方法、法理,中乘;術,是行為、方式,下乘。學習知識,應該是為了提升自己的認知。例如本書所闡述的九個與「財」有關,更與「認知」有關的觀念,就是希望可以向你介紹經濟學、金融學的基本規律,幫助你正確看待、認知經濟世界的運行規律,從而運用好這些規律,為自己的人生「添水添財」。

所以,你也可以說,這是一本「偽裝」成理財書的認知書。幸好,這不過就是讓你花幾百元的費用,更何況讀完之後,也許你就能堵上財庫的縫,這就算不上漏財。

期待我的願望成真,也期待你的願望成真。

試閱

財富是對認知的補償,不是給勤奮的獎賞

有一部真人實境節目《富豪谷底求翻身》(Undercover Billionaire),主角是白手起家的億萬富豪格倫.斯登(Glenn Stearns),他參加一場為期3個月的豪賭:到一個沒有人脈、沒有資源的陌生城市,從零開始創立一家價值百萬的公司。如果挑戰失敗,他將拿出百萬美元,分給在創業過程中幫助他的人。而出發之前,他只有一輛破卡車和100美元的資金。

這個挑戰成功了嗎?與很多勵志片不同,這個挑戰的最終結局是失敗的。但他在90天內所創造的企業,估值已經達到77萬美元了。

為什麼他能夠在90天內,從無到有創造出一家估值達77萬美元的企業?斯登在結語中說:「永遠不要將付出的努力和產生的結果混淆,只有當努力帶來進步時,才能賦予其真正的意義。」

我非常推薦你看看這個節目,從只有100美元起步,乃至於創業過程中所經歷的一切,你一定會發現,斯登成為億萬富翁絕對不是偶然。他對於財富的認知、堅持和努力,印證了一個道理:財富是對認知的補償,而不是給勤奮的獎賞。只要擁有認知的優勢,哪怕你破產、資產歸零了,也一定能東山再起。

認知是什麼呢?認知是你對世界的理解,包括知識、技能和思維模式。沒有足夠的認知,就無法看到更多機會、做出更好的決策。因此,想要賺到更多的錢,關鍵在於提升認知。

怎樣才能提升認知?可以透過閱讀、學習、思考、實踐等方式,當你的知識越多,思考的範圍更廣,能看到的事情就越全面,做出的判斷也會更加準確。

這就是學習的重要性。持續學習,並不能保證你大富大貴,但這是最快了解世界多樣性、複雜性,且成本最低的方法。你沒想通的問題,肯定已經有人想過,並系統性的整理在書籍中。

持續學習說起來容易,做起來卻很難,甚至有越來越多的人就此放棄學習,逐漸與這個持續變化的世界脫節。那些固執守舊的人,未必一開始就是如此,只是因為終生學習太難了,且隨著年齡的增長還會越來越難。

除了體力和腦力之外,更主要的原因是,隨著我們的閱歷、能力的提升和成熟,學習新知識需要打破的成見也越來越多。當學習意味著需要顛覆、重組自己幾十年來的思想與價值觀,就不只是增長知識那麼簡單的問題了。

特別是學了越多知識的人,越容易陷入「知識的幻覺」(illusion of knowledge),也就是簡單了解新事物之後,就利用自己已有的邏輯,快速得出一個表面的結論,並就此認定自己已經掌握了這個知識。

更有甚者,還會出現一種叫作鄧寧—克魯格效應(Dunning-Kruger effect)的認知偏差現象。這種現象指的是欠缺能力的人,常得出自認為正確但其實錯誤的結論,他們往往沉浸在自我營造的虛幻優勢之中,常常高估自己的認知水準,無法接受與自己觀點有異的正確結論。

所以,英國物理學家史蒂芬.霍金(Stephen Hawking)才會這麼說:「知識最大的敵人不是無知,而是知識的幻覺。」(The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.)

你能否接受那些失去的機會成本?

人生中,我們總是會面臨各種選擇:遵從父母之命回到小城市,做一份安穩工作;還是遵從自己的野心,到大城市策馬奔馳?該繼續讀研究所,還是早點出社會工作?選擇愛情還是選擇自由?陪伴孩子成長,還是專心工作賺錢?

我們做選擇時,往往會看哪個選項能帶來更大收益。但是經濟學認為,機會成本才是你做選擇的關鍵考量。

機會成本是一個經濟學概念。當你在兩個選項中選擇其一時,捨棄的那個選項所可能帶來的價值或收益,就是你做出選擇的機會成本。無論你怎麼選擇,都必須捨掉另一個選項所帶來的好處,也就是「魚與熊掌不可兼得」。

簡單來說,當你做出一個選擇時,請想像平行世界裡的另一個你做出了其他的選擇。他所得到的一切,就是你失去這個機會的成本。當你做決定時,不能只看自己,還要對比看看平行時空裡的你。所以說,最重要的不是會得到什麼,而是你能否接受那些失去的機會成本。

例如比爾.蓋茲從哈佛大學輟學創業,雖然失去了哈佛大學的畢業證書,但如果平行世界的他為了畢業而錯過網際網路發展的浪潮,這樣的結果他能接受嗎?若這樣看,輟學是不是就成為他最好的選擇?

機會成本在我們做任何決策時都會存在,只是很多時候我們不會考慮。如果把機會成本的概念引入投資、生活的各項決策之中,你的想法可能就會大不相同。

首先,你在決定投資時,不會再單純只考慮回報,而是會更仔細的確認投資需投入的金錢、資源,以及所有可能實現的投資回報,從中選擇回報最高的一項。例如,你在老家有塊地,平時都是種水稻。若想知道水稻的回報是不是能令人滿意,你就應該考察挖水塘做養殖漁業、開闢成果園等各種情況的收益,從中選出回報最大的一種。

其次,你不會再被收益所迷惑,而會考慮這個收益背後所要付出的代價。

再者,你會了解,我們生活中的一切行為,都存在機會成本的選擇。比方說,我們的時間就有機會成本:難得你今晚有空,該去看電影,還是在家看看檢定考的書?是陪陪家人,還是跟合作夥伴見面?每個選擇都會有不同的結果。

一旦選擇,時間就匆匆走過,再也無法回首。你做出的每一個選擇,都在一步步的影響著你將來的生活。

花時間,還是花錢?先算時間成本

時間不夠用的感受,貫穿於我們的日常生活,這在心理學上被稱為「時間貧困」(time poverty)。現代人普遍需要在工作、維持家庭和養育子女上花費大量時間,個人可自由支配時間大大減少,低於一定閾值時,就可被界定為時間貧困。

一般而言,我們會將工作時間視為能量消耗,自由支配時間則視為能量恢復。當工作時間延長,自由支配時間縮短,就會加劇時間貧困的感受。因此,計算自己的時間成本,可以讓你把精力花費在更有回報、更有價值的事情上,從而給自己更多的自由支配時間。

時間成本,就是這段時間如果拿去做別的事,你可以獲得的收益。它是一種特殊形式的機會成本。懂得計算時間成本,可以幫助你做出到底是該「花時間做」還是「花錢買」的理性決策。

例如,在生活中,我們可以藉此判斷:該叫外送還是自己做飯?該自己打掃還是預約居家清潔服務?在工作中,我們也可以透過時間成本的測算,決定出差該坐飛機還是坐高鐵?新的工作進來,是該招聘一名新員工,還是把工作外包出去?

以下就來練習一下,在日常生活中的時間成本如何計算,以及如何用時間成本的邏輯說明決策。

假設你的月薪是2萬元。1個月有21個工作日,每個工作日工作8小時,你每小時的時間成本,就是:2萬元÷21天÷8小時=120元。

那麼我們計算一下,每月多花2,000元房租,從離公司1小時路程的地方,搬到公司旁邊值不值得。

你每天實際花2小時通勤,每天用在交通上的時間成本,就是120元×2小時=240元,1個月就是240元×21天=5,040元。多花2,000元搬到公司旁邊,可以節省5,040元的時間成本。所以,你應該搬。

唯一的問題在於,多出來的這2個小時,你可以用來做什麼?

反過來計算,住在偏遠地區省下來的2,000元,等於是每小時47.6元的時間成本。如果這些時間只是用來滑手機、看影片,那麼每小時滑手機的成本就是47.6元。但如果你能找到一份每小時收益超過47.6元的兼職工作,搬到公司附近、用省下來的時間打工,是不是就更划算了?或者說,你若能利用這2個小時學些知識,將來能為你創造出更大價值,這也是一件時間效益更高的事情。

《暗時間》這本書中寫道:如果你有一些錢,不知道該花在A還是花在B,你可以先不做決定,這沒問題,因為錢還是你的;但如果你有一些時間,不知道花在A還是花在B,就不能不做決定,因為時間過了就不是你的了。

對我們每個人來說,時間的流逝都是不可逆轉的,流速也不可調整。因此,學會計算自己的時間成本,不僅讓自己的閒置時間不再白白流失,低時間成本的事項更可以直接花錢購買服務,挪出更多精力聚焦於高回報的事情上。雖然看起來是花了錢,實際上也是一種防止漏財的方式。

不冒險就沒風險?但回報也沒了

很多人會覺得,既然投資都有風險,那我遠離風險、確保絕對無風險總可以了吧?

當然,這麼一來是可以避免風險,但也就失去了回報的可能性。我身邊有些朋友害怕被「割韭菜」,一切投資、理財的專案不沾不碰,所有存款都放在銀行活期存款,而且還一副很熟知內幕的樣子告訴我:「現在錢存在銀行也不保險,每家銀行最多只能存人民幣50萬元。因為萬一銀行倒閉了,根據存款保險制度,最高賠償金額為人民幣50萬元。」

所以,他把錢分散存在不同的銀行裡,只存活期,每家不超過人民幣50萬元。

風險確實低了,但是收益呢?

銀行活期存款的收益率趕不上通膨的速度,站在財富的購買力上來看,不僅沒有收益,還年年貶值。這不也是一種損失的風險嗎?與其看著錢不停流失,還不如花掉呢!

所以面對風險時,我們不應該過於保守。逃避風險,並不能讓風險自動消失。

當然,我們也不能為了收益而忽視、甚至故意加大風險。

例如槓桿(Leverage),舉債投資於高風險投資標的,以尋求更高回報。當收益率為正時,開槓桿確實能成倍的獲得更高回報。但是,槓桿是把雙面刃,如果槓桿率超過了自己的承受能力,一次失敗就可能傾家蕩產。

特別是在高風險的投資品項上,開槓桿帶來的「爆倉」(按:槓桿交易中虧損超過保證金,導致交易被強制平倉[結束交易過程,買入或賣出的交易完成])經常讓許多投資者血本無歸。

例如在美股市場上,特斯拉(Tesla)股票經常發生較大波動,一天之內往往可以上漲10%以上,也可能下跌10%以上。假設你現在買進1萬美元的特斯拉股票,如果不開槓桿,不管怎麼波動,你只要沒在低點賣出,永遠都有機會期待特斯拉股票漲回來。但如果你加了10倍的槓桿呢?

好的可能性是,特斯拉漲了10%,你的收益就變成了100%,1萬美元秒變2萬美元。但一旦股價跌了10%,你的本金就全部歸零。

這還不是最可怕的。最可怕的是,這個時候會要求你追加保證金,如果你沒有投入更多本金,或來不及追加,就會被強制平倉。

也就是說,如果在一天之內,特斯拉的股票先跌10%以上,接著又迅速漲回來,對於正常投資者來說不賠不賺;但對於加了10倍槓桿的投資者來說,所有本金就已全部歸零,沒有機會等到特斯拉的股價漲回來的那一刻了。

高風險會傾家蕩產,低風險沒有回報。那該怎麼辦?

曾任耶魯大學捐贈基金(Yale University endowment)投資長(Chief Investment Officer,縮寫為CIO)的大衛.史雲生(David Swensen)這麼說:「管理好風險,自然就有收益。」

管理好風險,意味著我們不能對風險有敵意。收益正是來自風險,不承擔風險就無法獲得更高收益;但承擔過高風險,也會讓自己陷入收益折損、甚至歸零的危險之中。關鍵是正確認知自己的風險承受能力,選擇合適的投資方案。

首先,要掌握自己的風險承受能力。你在銀行、證券公司開設帳戶時,可能也曾被要求做風險承受等級的測試,這正是為了讓你的風險承受能力和投資品項的風險相應。

正確認知自己的風險承受能力,在可以承受的範圍內接受風險、利用風險,以獲得更大收益,但絕不要投資超出自己的承受能力的高風險標的。因為一旦發生損失,可能遠遠超出你的接受程度。

基本計算如下:如果你的某項投資虧損了50%,想要再漲回原來的價值,需要上漲多少?很多人會下意識的認為,再漲回來50%不就漲跌抵消了嗎?實際上,要漲100%才能回到原位,也就是說,「虧一半」的坑需要「翻一倍」才能填平。

但是,一旦跌下去,漲50%和漲100%的難度就完全不是同一個等級了。

有一部真人實境節目《富豪谷底求翻身》(Undercover Billionaire),主角是白手起家的億萬富豪格倫.斯登(Glenn Stearns),他參加一場為期3個月的豪賭:到一個沒有人脈、沒有資源的陌生城市,從零開始創立一家價值百萬的公司。如果挑戰失敗,他將拿出百萬美元,分給在創業過程中幫助他的人。而出發之前,他只有一輛破卡車和100美元的資金。

這個挑戰成功了嗎?與很多勵志片不同,這個挑戰的最終結局是失敗的。但他在90天內所創造的企業,估值已經達到77萬美元了。

為什麼他能夠在90天內,從無到有創造出一家估值達77萬美元的企業?斯登在結語中說:「永遠不要將付出的努力和產生的結果混淆,只有當努力帶來進步時,才能賦予其真正的意義。」

我非常推薦你看看這個節目,從只有100美元起步,乃至於創業過程中所經歷的一切,你一定會發現,斯登成為億萬富翁絕對不是偶然。他對於財富的認知、堅持和努力,印證了一個道理:財富是對認知的補償,而不是給勤奮的獎賞。只要擁有認知的優勢,哪怕你破產、資產歸零了,也一定能東山再起。

認知是什麼呢?認知是你對世界的理解,包括知識、技能和思維模式。沒有足夠的認知,就無法看到更多機會、做出更好的決策。因此,想要賺到更多的錢,關鍵在於提升認知。

怎樣才能提升認知?可以透過閱讀、學習、思考、實踐等方式,當你的知識越多,思考的範圍更廣,能看到的事情就越全面,做出的判斷也會更加準確。

這就是學習的重要性。持續學習,並不能保證你大富大貴,但這是最快了解世界多樣性、複雜性,且成本最低的方法。你沒想通的問題,肯定已經有人想過,並系統性的整理在書籍中。

持續學習說起來容易,做起來卻很難,甚至有越來越多的人就此放棄學習,逐漸與這個持續變化的世界脫節。那些固執守舊的人,未必一開始就是如此,只是因為終生學習太難了,且隨著年齡的增長還會越來越難。

除了體力和腦力之外,更主要的原因是,隨著我們的閱歷、能力的提升和成熟,學習新知識需要打破的成見也越來越多。當學習意味著需要顛覆、重組自己幾十年來的思想與價值觀,就不只是增長知識那麼簡單的問題了。

特別是學了越多知識的人,越容易陷入「知識的幻覺」(illusion of knowledge),也就是簡單了解新事物之後,就利用自己已有的邏輯,快速得出一個表面的結論,並就此認定自己已經掌握了這個知識。

更有甚者,還會出現一種叫作鄧寧—克魯格效應(Dunning-Kruger effect)的認知偏差現象。這種現象指的是欠缺能力的人,常得出自認為正確但其實錯誤的結論,他們往往沉浸在自我營造的虛幻優勢之中,常常高估自己的認知水準,無法接受與自己觀點有異的正確結論。

所以,英國物理學家史蒂芬.霍金(Stephen Hawking)才會這麼說:「知識最大的敵人不是無知,而是知識的幻覺。」(The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.)

你能否接受那些失去的機會成本?

人生中,我們總是會面臨各種選擇:遵從父母之命回到小城市,做一份安穩工作;還是遵從自己的野心,到大城市策馬奔馳?該繼續讀研究所,還是早點出社會工作?選擇愛情還是選擇自由?陪伴孩子成長,還是專心工作賺錢?

我們做選擇時,往往會看哪個選項能帶來更大收益。但是經濟學認為,機會成本才是你做選擇的關鍵考量。

機會成本是一個經濟學概念。當你在兩個選項中選擇其一時,捨棄的那個選項所可能帶來的價值或收益,就是你做出選擇的機會成本。無論你怎麼選擇,都必須捨掉另一個選項所帶來的好處,也就是「魚與熊掌不可兼得」。

簡單來說,當你做出一個選擇時,請想像平行世界裡的另一個你做出了其他的選擇。他所得到的一切,就是你失去這個機會的成本。當你做決定時,不能只看自己,還要對比看看平行時空裡的你。所以說,最重要的不是會得到什麼,而是你能否接受那些失去的機會成本。

例如比爾.蓋茲從哈佛大學輟學創業,雖然失去了哈佛大學的畢業證書,但如果平行世界的他為了畢業而錯過網際網路發展的浪潮,這樣的結果他能接受嗎?若這樣看,輟學是不是就成為他最好的選擇?

機會成本在我們做任何決策時都會存在,只是很多時候我們不會考慮。如果把機會成本的概念引入投資、生活的各項決策之中,你的想法可能就會大不相同。

首先,你在決定投資時,不會再單純只考慮回報,而是會更仔細的確認投資需投入的金錢、資源,以及所有可能實現的投資回報,從中選擇回報最高的一項。例如,你在老家有塊地,平時都是種水稻。若想知道水稻的回報是不是能令人滿意,你就應該考察挖水塘做養殖漁業、開闢成果園等各種情況的收益,從中選出回報最大的一種。

其次,你不會再被收益所迷惑,而會考慮這個收益背後所要付出的代價。

再者,你會了解,我們生活中的一切行為,都存在機會成本的選擇。比方說,我們的時間就有機會成本:難得你今晚有空,該去看電影,還是在家看看檢定考的書?是陪陪家人,還是跟合作夥伴見面?每個選擇都會有不同的結果。

一旦選擇,時間就匆匆走過,再也無法回首。你做出的每一個選擇,都在一步步的影響著你將來的生活。

花時間,還是花錢?先算時間成本

時間不夠用的感受,貫穿於我們的日常生活,這在心理學上被稱為「時間貧困」(time poverty)。現代人普遍需要在工作、維持家庭和養育子女上花費大量時間,個人可自由支配時間大大減少,低於一定閾值時,就可被界定為時間貧困。

一般而言,我們會將工作時間視為能量消耗,自由支配時間則視為能量恢復。當工作時間延長,自由支配時間縮短,就會加劇時間貧困的感受。因此,計算自己的時間成本,可以讓你把精力花費在更有回報、更有價值的事情上,從而給自己更多的自由支配時間。

時間成本,就是這段時間如果拿去做別的事,你可以獲得的收益。它是一種特殊形式的機會成本。懂得計算時間成本,可以幫助你做出到底是該「花時間做」還是「花錢買」的理性決策。

例如,在生活中,我們可以藉此判斷:該叫外送還是自己做飯?該自己打掃還是預約居家清潔服務?在工作中,我們也可以透過時間成本的測算,決定出差該坐飛機還是坐高鐵?新的工作進來,是該招聘一名新員工,還是把工作外包出去?

以下就來練習一下,在日常生活中的時間成本如何計算,以及如何用時間成本的邏輯說明決策。

假設你的月薪是2萬元。1個月有21個工作日,每個工作日工作8小時,你每小時的時間成本,就是:2萬元÷21天÷8小時=120元。

那麼我們計算一下,每月多花2,000元房租,從離公司1小時路程的地方,搬到公司旁邊值不值得。

你每天實際花2小時通勤,每天用在交通上的時間成本,就是120元×2小時=240元,1個月就是240元×21天=5,040元。多花2,000元搬到公司旁邊,可以節省5,040元的時間成本。所以,你應該搬。

唯一的問題在於,多出來的這2個小時,你可以用來做什麼?

反過來計算,住在偏遠地區省下來的2,000元,等於是每小時47.6元的時間成本。如果這些時間只是用來滑手機、看影片,那麼每小時滑手機的成本就是47.6元。但如果你能找到一份每小時收益超過47.6元的兼職工作,搬到公司附近、用省下來的時間打工,是不是就更划算了?或者說,你若能利用這2個小時學些知識,將來能為你創造出更大價值,這也是一件時間效益更高的事情。

《暗時間》這本書中寫道:如果你有一些錢,不知道該花在A還是花在B,你可以先不做決定,這沒問題,因為錢還是你的;但如果你有一些時間,不知道花在A還是花在B,就不能不做決定,因為時間過了就不是你的了。

對我們每個人來說,時間的流逝都是不可逆轉的,流速也不可調整。因此,學會計算自己的時間成本,不僅讓自己的閒置時間不再白白流失,低時間成本的事項更可以直接花錢購買服務,挪出更多精力聚焦於高回報的事情上。雖然看起來是花了錢,實際上也是一種防止漏財的方式。

不冒險就沒風險?但回報也沒了

很多人會覺得,既然投資都有風險,那我遠離風險、確保絕對無風險總可以了吧?

當然,這麼一來是可以避免風險,但也就失去了回報的可能性。我身邊有些朋友害怕被「割韭菜」,一切投資、理財的專案不沾不碰,所有存款都放在銀行活期存款,而且還一副很熟知內幕的樣子告訴我:「現在錢存在銀行也不保險,每家銀行最多只能存人民幣50萬元。因為萬一銀行倒閉了,根據存款保險制度,最高賠償金額為人民幣50萬元。」

所以,他把錢分散存在不同的銀行裡,只存活期,每家不超過人民幣50萬元。

風險確實低了,但是收益呢?

銀行活期存款的收益率趕不上通膨的速度,站在財富的購買力上來看,不僅沒有收益,還年年貶值。這不也是一種損失的風險嗎?與其看著錢不停流失,還不如花掉呢!

所以面對風險時,我們不應該過於保守。逃避風險,並不能讓風險自動消失。

當然,我們也不能為了收益而忽視、甚至故意加大風險。

例如槓桿(Leverage),舉債投資於高風險投資標的,以尋求更高回報。當收益率為正時,開槓桿確實能成倍的獲得更高回報。但是,槓桿是把雙面刃,如果槓桿率超過了自己的承受能力,一次失敗就可能傾家蕩產。

特別是在高風險的投資品項上,開槓桿帶來的「爆倉」(按:槓桿交易中虧損超過保證金,導致交易被強制平倉[結束交易過程,買入或賣出的交易完成])經常讓許多投資者血本無歸。

例如在美股市場上,特斯拉(Tesla)股票經常發生較大波動,一天之內往往可以上漲10%以上,也可能下跌10%以上。假設你現在買進1萬美元的特斯拉股票,如果不開槓桿,不管怎麼波動,你只要沒在低點賣出,永遠都有機會期待特斯拉股票漲回來。但如果你加了10倍的槓桿呢?

好的可能性是,特斯拉漲了10%,你的收益就變成了100%,1萬美元秒變2萬美元。但一旦股價跌了10%,你的本金就全部歸零。

這還不是最可怕的。最可怕的是,這個時候會要求你追加保證金,如果你沒有投入更多本金,或來不及追加,就會被強制平倉。

也就是說,如果在一天之內,特斯拉的股票先跌10%以上,接著又迅速漲回來,對於正常投資者來說不賠不賺;但對於加了10倍槓桿的投資者來說,所有本金就已全部歸零,沒有機會等到特斯拉的股價漲回來的那一刻了。

高風險會傾家蕩產,低風險沒有回報。那該怎麼辦?

曾任耶魯大學捐贈基金(Yale University endowment)投資長(Chief Investment Officer,縮寫為CIO)的大衛.史雲生(David Swensen)這麼說:「管理好風險,自然就有收益。」

管理好風險,意味著我們不能對風險有敵意。收益正是來自風險,不承擔風險就無法獲得更高收益;但承擔過高風險,也會讓自己陷入收益折損、甚至歸零的危險之中。關鍵是正確認知自己的風險承受能力,選擇合適的投資方案。

首先,要掌握自己的風險承受能力。你在銀行、證券公司開設帳戶時,可能也曾被要求做風險承受等級的測試,這正是為了讓你的風險承受能力和投資品項的風險相應。

正確認知自己的風險承受能力,在可以承受的範圍內接受風險、利用風險,以獲得更大收益,但絕不要投資超出自己的承受能力的高風險標的。因為一旦發生損失,可能遠遠超出你的接受程度。

基本計算如下:如果你的某項投資虧損了50%,想要再漲回原來的價值,需要上漲多少?很多人會下意識的認為,再漲回來50%不就漲跌抵消了嗎?實際上,要漲100%才能回到原位,也就是說,「虧一半」的坑需要「翻一倍」才能填平。

但是,一旦跌下去,漲50%和漲100%的難度就完全不是同一個等級了。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價