關於稅,你知道多少?

La sociologie de l’impot

活動訊息

內容簡介

瞭解稅改與租稅正義的第一本書

從社會學的角度,解析稅制、國家與人民的關係

我們生活在租稅國家,卻在稅改政策當中消失了?

把納稅人找回來,因為下一波民主,將從稅改的討論開始……

稅,是一個國家運作的基礎,民主政治的出現在歷史上與人民對稅制的同意不可分割,亞當斯密也曾說,課稅應該清楚、精確和確定,但時至今日,稅制的複雜不僅讓人霧裡看花,更成為只有少數人能討論的議題。對納稅人而言,納稅不是強制的義務,就是無感的責任,遑論討論關乎公平正義的稅改政策。作者馬克.勒瓦因此呼籲要跳脫工具化的探討方式,加入公民觀點,才能真正做到租稅正義。

政府今年喊出「量能課稅」與「公平正義」為未來稅改兩大原則,到底稅改的用意是要進行所得重分配,促進租稅正義?還是只在改善財政赤字?臺灣平均國民所得去年二○一一年雖然突破兩萬美元,但不僅貧富差距愈趨惡化,國債也已高達四兆八千多億新台幣,臺灣跟其他福利國家一樣,面臨財政健全的危機以及必須稅改的壓力,但一般人對稅的瞭解仍然有限。

本書架構出稅、國家與納稅人之間的關係,清楚解析稅的基本概念,納稅人的心態以及稅如何是國家運作的核心,希望有助於討論公平合理的財稅社會契約方案,使稅收制度不僅能保障公共服務和社會福利的經費來源,同時確保最富有的人和所有營利的產生能以適當程度回饋給社會。

公民應該瞭解的稅的基本問題

累進稅率可以改善貧富差距嗎?

為什麼稅率過高會導致稅收減少?

要改善財政赤字,是要減低社會支出,還是加稅?

逃漏稅是聰明的避稅行為?還是不道德的違法行為?

增加社會福利與減稅是衝突的嗎?

直接稅有感?間接稅,如營業加值稅就無感?

本書特色

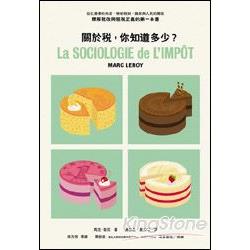

透過對租稅政策、納稅人以及何為租稅正義三方面的剖析,會對稅的本質以及稅改如何達到公平正義有進一步的瞭解。書封設計展現稅收在GDP的占比,右上為新台幣,占比約一二%,右下為歐元區,約為四成,左上美元,約將近三成,左下為人民幣,近二○%。

從社會學的角度,解析稅制、國家與人民的關係

我們生活在租稅國家,卻在稅改政策當中消失了?

把納稅人找回來,因為下一波民主,將從稅改的討論開始……

稅,是一個國家運作的基礎,民主政治的出現在歷史上與人民對稅制的同意不可分割,亞當斯密也曾說,課稅應該清楚、精確和確定,但時至今日,稅制的複雜不僅讓人霧裡看花,更成為只有少數人能討論的議題。對納稅人而言,納稅不是強制的義務,就是無感的責任,遑論討論關乎公平正義的稅改政策。作者馬克.勒瓦因此呼籲要跳脫工具化的探討方式,加入公民觀點,才能真正做到租稅正義。

政府今年喊出「量能課稅」與「公平正義」為未來稅改兩大原則,到底稅改的用意是要進行所得重分配,促進租稅正義?還是只在改善財政赤字?臺灣平均國民所得去年二○一一年雖然突破兩萬美元,但不僅貧富差距愈趨惡化,國債也已高達四兆八千多億新台幣,臺灣跟其他福利國家一樣,面臨財政健全的危機以及必須稅改的壓力,但一般人對稅的瞭解仍然有限。

本書架構出稅、國家與納稅人之間的關係,清楚解析稅的基本概念,納稅人的心態以及稅如何是國家運作的核心,希望有助於討論公平合理的財稅社會契約方案,使稅收制度不僅能保障公共服務和社會福利的經費來源,同時確保最富有的人和所有營利的產生能以適當程度回饋給社會。

公民應該瞭解的稅的基本問題

累進稅率可以改善貧富差距嗎?

為什麼稅率過高會導致稅收減少?

要改善財政赤字,是要減低社會支出,還是加稅?

逃漏稅是聰明的避稅行為?還是不道德的違法行為?

增加社會福利與減稅是衝突的嗎?

直接稅有感?間接稅,如營業加值稅就無感?

本書特色

透過對租稅政策、納稅人以及何為租稅正義三方面的剖析,會對稅的本質以及稅改如何達到公平正義有進一步的瞭解。書封設計展現稅收在GDP的占比,右上為新台幣,占比約一二%,右下為歐元區,約為四成,左上美元,約將近三成,左下為人民幣,近二○%。

名人推薦

南方朔/導讀

黃世鑫(臺北大學財政學系退休教授,前賦改會委員)專業審定/導讀

◎ 向納稅人推薦

王榮璋/公平稅改聯盟召集人

南方朔/文化評論家

紀惠容/勵馨基金會執行長

孫克難/臺北商業技術學院財政稅務系主任、前賦改會委員

曾巨威/立法委員、政治大學財政學系名譽教授、中國科技大學財政稅務系講座教授

黃世鑫/臺北大學財政學系退休教授,前賦改會委員

黃智聰/政大財政系教授

黃耀輝/臺北商業技術學院財稅系副教授、財政健全小組成員

簡錫堦/公平稅改聯盟發言人

羅能清/德明財經大學財金學院財政稅務系特聘教授

蘇建榮/臺北大學公共事務學院財政學系專任教授

黃世鑫(臺北大學財政學系退休教授,前賦改會委員)專業審定/導讀

◎ 向納稅人推薦

王榮璋/公平稅改聯盟召集人

南方朔/文化評論家

紀惠容/勵馨基金會執行長

孫克難/臺北商業技術學院財政稅務系主任、前賦改會委員

曾巨威/立法委員、政治大學財政學系名譽教授、中國科技大學財政稅務系講座教授

黃世鑫/臺北大學財政學系退休教授,前賦改會委員

黃智聰/政大財政系教授

黃耀輝/臺北商業技術學院財稅系副教授、財政健全小組成員

簡錫堦/公平稅改聯盟發言人

羅能清/德明財經大學財金學院財政稅務系特聘教授

蘇建榮/臺北大學公共事務學院財政學系專任教授

目錄

導讀

租稅正義崩壞的時代! 南方朔

財政社會學與「瀕臨破產」的租稅國家? 黃世鑫 臺北大學財政學系退休教授

中文版序

前言

I. 租稅社會學的研究課題

II. 租稅社會學的研究取徑

第一章 租稅政策

I. 租稅變革

1. 所得稅的社會功能

2. 地方稅制改革的阻礙

3. 財稅聯邦主義者的邏輯

II. 財稅官僚

1. 行政組織

2. 法國租稅稽核的決策

3. 官僚交易

III. 結論:財稅制度的相對慣性

第二章 納稅人

I. 納稅人的理性思考基準

1. 避稅的利益

2. 稅賦的政治正當性

3. 納稅人的思考過程

II. 影響納稅人決定的因素

1. 對稅捐的具體認知

2. 納稅人眼中對稅賦的幾種社會觀感

3. 抗稅及逃漏稅之案例討論

III 結論:避稅行為

第三章 租稅正義

I. 租稅重分配

1. 客觀不平等與重分配

2. 不平等現象的歷史觀察

3. 社會對(所得)不平等現象的接受度

II. 財稅制度的社會性劃分

1. 租稅正義的研究取徑

2. 全盤考量的法國大革命時代稅制

3. 當代租稅正義觀的片斷化

III. 結論:租稅正義之思考紀要

總結 租稅民主國家

參考書目

附錄:臺灣租稅簡史

租稅正義崩壞的時代! 南方朔

財政社會學與「瀕臨破產」的租稅國家? 黃世鑫 臺北大學財政學系退休教授

中文版序

前言

I. 租稅社會學的研究課題

II. 租稅社會學的研究取徑

第一章 租稅政策

I. 租稅變革

1. 所得稅的社會功能

2. 地方稅制改革的阻礙

3. 財稅聯邦主義者的邏輯

II. 財稅官僚

1. 行政組織

2. 法國租稅稽核的決策

3. 官僚交易

III. 結論:財稅制度的相對慣性

第二章 納稅人

I. 納稅人的理性思考基準

1. 避稅的利益

2. 稅賦的政治正當性

3. 納稅人的思考過程

II. 影響納稅人決定的因素

1. 對稅捐的具體認知

2. 納稅人眼中對稅賦的幾種社會觀感

3. 抗稅及逃漏稅之案例討論

III 結論:避稅行為

第三章 租稅正義

I. 租稅重分配

1. 客觀不平等與重分配

2. 不平等現象的歷史觀察

3. 社會對(所得)不平等現象的接受度

II. 財稅制度的社會性劃分

1. 租稅正義的研究取徑

2. 全盤考量的法國大革命時代稅制

3. 當代租稅正義觀的片斷化

III. 結論:租稅正義之思考紀要

總結 租稅民主國家

參考書目

附錄:臺灣租稅簡史

序/導讀

中文版序

財稅制度做為一種與市場運作有關的特殊公共行動的型態,不僅是一個經濟議題,更有重要的政治和社會意涵。稅制一方面是輔助公共政策的一種手段,例如用以加惠某些企業、特定職業類別或經濟產業等等,同時它本身也是公共政策的一個項目,例如我們會討論如何調整稅制來達成所得重分配或是支應政府公共支出。

跳脫稅制複雜的技術層面,租稅社會學關心的是如何經由社會面和政治面的探討以及跨學科的研究方法來分析與財稅制度相關的現象。因此,不論對學術研究者、公民大眾或是決定政策的人而言,租稅社會學都具有重要性。租稅社會學觀察與稅相關的各種政府行為程序,不僅探討財稅國家之於公民的正當性何在,也對社會正義的問題提出省思。此外,租稅社會學的研究也將實證調查的資料化為理論,提出能解釋廣泛現象的模型。

起源於第一次世界大戰期間的歐洲,財稅社會學實為理解社會種種演進和變化的重要研究取徑。這門學問對於公共政策和社會科學研究都有重大意義,例如:財稅改革和社會變遷彼此相關,稅政實務的操作則可延伸出官僚制度治理理論(尤其在商業治理方面),大眾對稅的觀感涉及公共政策的正當性,稅賦的負擔應放在社會正義的具體脈絡下研究,逃漏稅現象則可援引偏差行為社會學來探討何以公共政策的功能失去正當性,抗稅行動則是一種反映政治制度運轉失靈的集體行動。此外,在研究納稅人如何決定服從或違反納稅義務時,財稅社會學提出超越功利主義的利益(self-interest)模型的新理性模型,例如財稅社會學提出「自願攤派性質的稅」(l’impôt-contribution)的觀點,以描繪公民認為納稅就是貢獻稅金給他認為正當的公共政策的現象,不論他是否會從該政策中得到利益。此時,納稅人的決策便是建立在其政治價值觀和具體的論理邏輯(即認知理性而非利益計算)上。

國家、權力和公共政策都是財稅社會學關注的課題。從歷史的角度來看,歐洲現代國家的誕生也和公共政策的制定及相應產生的穩定稅制有密切關連。由經濟全球化所遭遇的危機對各國政府造成的衝擊,也可以明顯看到財稅制度的政治意涵是不容忽視的。然而究竟稅是基於服從政治權威的義務,還是基於同意政策正當性而提供的納捐?兩種論點總是爭論不休,而欲化解兩造間的紛爭,亦即稅是一種強制(例如出於戰爭或市場危機等等),或是一種在稅的各項功能之間做出的政治性選擇,唯有倚賴民主體制下公民的自律意識。此外,公共事務的決策也是一項研究重點,包括制度改革、財稅聯邦主義與地方政府間的關係、官僚體制的變革、左右派對抗及其他意識型態造成的影響……等等。

稅法和社會之間的關係也是財稅社會學的研究主題。例如研究財稅稽查使我們注意到逃漏稅的官方認定基準背後的許多社會機制運作,也使我們注意到各國間不同的行政管理型態等等。

同時,財稅社會學也是一種超越了狹義理性選擇理論(指功利主義)局限的經濟社會學。其關注財稅國家和經濟之間的各種關係,特別是在面對不景氣時國家介入經濟活動的策略。 如果完全從社會的角度來建立理論,稅制的相關現象應該被解釋為一種社會程序(processus)的產物。然而,儘管與福利國家相關的文獻汗牛充棟,針對稅的社會科學研究即便對個人或公共政策而言都有具體的貢獻,卻仍有待深入耕耘。財稅社會學的理論模型,採用的資料來源包括官方資料、本身的研究成果、與財稅心 理學、金融史、經濟心理學( la psychologie économique) 等學科的研究成果之上。歷史研究、認知研究以及功能論等研究方法對財稅社會學尤為重要。

歷經草創時期,財政社會學在各國及不同時期的發展程度不一。其能否成為受重視的研究領域,端視各國政府及社會的態度是否可以邁過需求面的進入門檻,並克服以法律學者與經濟學者為主軸,過度強調專業技術知識的供給面障礙。從縱向的觀點來看,國家干涉主義的演進似乎與此一研究領域的發展有關,雖然兩種現象在時間上並不完全重疊。

在一九七○年代的經濟危機下,國家干涉主義受到強烈的批評。新自由主義對經濟全球化的觀點,更使批評的聲浪持續不斷。公共選擇學派就主張反對徵稅主義,這和他們主張限縮政府社福經費的立場是相互配套的。新馬克思主義也藉由公共財政危機的分析對徵稅的正當性再次提出質疑。

一九九○年之後,財稅社會學的面貌有所改變。在經濟全球化的脈絡下,是否應該進一步限縮國家權力成為辯論的焦點。以利益為核心的功利主義,其主導地位受到強調實證方法的經濟心理學所挑戰。新的研究顯示,若財稅國家被認為是正當的,納稅人同時也是一個樂於實踐公民身分支付稅金的人。財稅社會學研究的日益充實,一方面來自研究領域的拓廣,例如研究地方分權政策(décentralisation)、發展中國家、前蘇聯成員國……等等,另一方面也來自於其他不同學科的刺激。

今日我們所面對的全球性危機凸顯了國家財政存續基礎的問題,尤其是歐洲國家正面對赤字擴大,政府為維繫金融體系和為銀行紓困更負債累累。從財稅社會學 的角度來看,這些財稅國家的窘境將開啟一波對財稅政 策的論辯。失衡的市場管理機制已經使跨國企業與富人 逃漏稅和避稅(含逃稅和透過財務規畫合法避稅)的情形成為常態,大大影響了公共收入的數額,也衝擊國家為支付社會保障及政府債務所需要的經費來源。在全球資本主義金融化的脈絡下,助長短線利益和收入的差異化,各國競相提出賦稅減免爭取投資的做法更讓商業界的避稅現象不減反增。稅曾經是國家介入經濟活動的鼓勵性措施,現今在各種例外狀態和特殊待遇(稅務支出)泛濫的情形下已然難辨其面目。

就西方的民主國家而言,過去屹立不搖用社福經費彌補全球化負面影響的福利財稅國家制度,現在又因金融危機而備受威脅。許多國家都明顯出現所得不平等的問題,貧窮的現象也不斷加劇。據此,在本書中向各位簡要介紹的租稅社會學,試圖從學術的角度提供政策論辯的基礎,希望有助於提出一種公平合理的財稅社會契約方案,交由人民同意複決。是項民主的社會契約和它所規劃的具體制度,要以達成整體的平衡為目的:它所欲建立的稅收制度要在不同階層的納稅人之間達到平衡,以保障公共服務和社會福利的經費來源,同時確保最富有的人和所有盈利的產生皆能以適當程度貢獻回饋給社會。

導讀

租稅正義崩壞的時代!

南方朔

多年前,我在讀一九八六年諾貝爾經濟獎得主布坎南( James M. Buchanan)所著的《赤字下的民主》(Democracy in Deficit)時,有一段讓我悚然而驚。他在書中指出,以前在戰爭或不景氣時代,政府會擴大舉債,但當情況改善,總會透過加稅及樽節支出,把它補回來,維持一定的均衡,但到了戰後,美國經濟圈卻出現一種奇怪的想法,那就是財政部拚命減稅和擴大支出,而聯準會則發公債和印鈔票,這是把「赤字貨幣化」,也是把債當成了稅來花。這使得債務問題無限擴大,將來勢必難以為繼。末日博士魯比尼( Nouriel Roubini)在探討當今危機經濟學時,也把「愚蠢的減稅和紓困亂花錢」,以及造成的美元氾濫視為當今的主要亂源。

而當今主要財金評論家龐勒( William Bonner)及威金( Addison Wiggin)早在金融海嘯前即已指出,美元既是主權貨幣,同時也是儲備貨幣和定價貨幣,美國這種減稅、擴大赤字及增加國債的方式,它可維繫的時間較久,這形同為向全球做著通貨膨脹輸出,易言之,這也等於是向全球課徵通貨膨脹稅,但其他國家的貨幣即缺乏了這樣的特權與實力,它所造成的問題必會率先引爆。他們在合著的《債務帝國:劃時代金融危機的興起》(Empire of Debt)裡早已提出「大清算」(the great reckoning)的警告。

今天這種「大清算」正在發生中,歐債危機正在持續,可能影響到歐元區的解體,不只是「歐豬五國」而已,更多國家都因為財政涸竭而力行樽節,或者大砍福利支出,或即減少補貼,提高費率,許多國家都已出現人民不滿的示威;而歐洲如此,美債問題也未遑多讓,許多州有破產之虞,美元的地位也開始弱化。「大清算」的核心就是稅和債。

因此,在這個「大清算」時代,人們對稅與債已不能繼續無知或被唬弄得將這個問題繼續丟給官僚或所謂的專家去處理。現在由於科學發達,並在知識上取得了至高無上的地位,在這個科學至上的價值判斷下,許多人文與公共事務領域也開始「擬科學化」,而「擬科學化」最容易的方式就是用數學。當代經濟學家黛德瑞.麥可克洛斯基(Deirdre McCloskey)就曾寫了一本小冊《經濟學的祕密之罪》(The Secret Sins of Economics),該書即指出透過這種數字包裝,經濟學好像就變成了科學,它的意識型態也儼然有了理由。而當代經濟學缺乏整體的關懷,對稅負正義不理會,對政府債務漠然視之等致命的弊病因而形成。今天的人已知道金融海嘯的主因是衍生性金融商品的氾濫,華爾街那些大公司找來一堆唸數字的博碩士當「量化設計師」(Quants),把債務透過層層包裝變成了可推銷的資產,這種很少人懂的數字包裝,今天人們 已承認它混淆了投資和詐欺的分際。

正因如此,在這個「大清算」的時代,人們對經濟和財政事務,已不能只是相信專家,必須有更本質性的理解。財務既然是人為的現象,那麼它的本源仍在於人,以及每個時代人所屬的社會。每個時代的人有不同的認知和選擇,如果把財經問題如此還原,人們就能鑑古知今,對問題有更縱深的理解,從而有助於去做可能較好的解答。

法國漢斯(Reims)大學社會學教授馬克.勒瓦(Marc Leroy)所寫的這本小書《關於稅,你知道多少?》,基本上就是把租稅問題脫離技術性思考,還原到政治與社會面向的一本著作。由於它是一本以教科書的規格所寫的著作,因此它並未對當代財經問題提出任何答案,只是提出一種思考的方法架構。財稅制度不僅是個專業的技術課題,也是具有政治和社會意涵的問題,它涉及財稅的社會學變遷、財稅的歷史、每個時代人們對財稅的認知與財稅合理性之判斷,以及對財稅正義的追求等;當然也涉及每個時代官僚體制對人們財稅行為的影響,以及近代隨著全球化的展開而日益嚴重的逃漏稅等偏差行為的問題等。對財稅問題要有社會學的認知,已成了當代公民所必備的條件,而這也符合古典政治經濟學的基本原則。

有關稅的演變乃是個複雜而有趣的課題,古代的「稅」、「賦」、「貢」,基本上都顯示了人民對權力秩序的順從,納稅相當於是一種換取政府保護的中介。到了現代,稅制遂有較大的分化,現在的所得稅始於一八四二年英國皮爾首相(Robert Peel)任內。而在美國立國初期,除了「罪惡稅」(Sin Tax),如菸酒,以及關稅和進口稅外,幾乎沒有其他稅。只有到了南北戰爭時為了戰爭需要,一八六一年才有了單一稅率三%的所得稅,用以支付內戰每天一七五萬美元戰費的需要,同年「美國賦稅署」(IRS)成立。美國內戰後由於戰後重建需款孔急,曾短暫實施累進稅,但一八九五年最高法院以五比四的票數判定累進稅違憲。後來經過塔夫特、大羅斯福總統的努力,到了一九一五年威爾遜總統任內,才透過修憲使累進稅再起,一九一七年第一次大戰時最高稅率高達六七%,一九一八年更高達七七%,這也印證了一個最基本的原則,那就是只有在戰爭時人們才可能忍受高稅負。

到了近當代,由於美國右翼的反國家主義興起,減稅成了主流價值,同時又因全球化提供了許多逃漏稅的管道,再加上社會複雜度增加,政府支出不斷增長,在一九一三至二○○五年間,政府的支出即增加了一三五九二%,這造成政府債務不斷增加,貧富差距日益擴大,賦稅正義問題也成了當代不只美國,幾乎絕大多數國家共同的新課題。當今的世界,國家集稅權的崩壞,已成了當代政治經濟學最大的普世難題。

當今賦稅正義日益迫切,這當然與國家集稅權的崩壞有著密切的關係,而國家集稅權的崩壞,關鍵即在於整個財稅的話語權已幾乎被資產富人階級所壟斷,他們以國家競爭力為名可以對富人減稅進行施壓,富人又掌控了消息面的象徵市場,有任何財稅消息,股市立刻做出強烈反應,例如一九八○年代法國總統密特朗擬國家收回若干關鍵部門,資本市場立刻資金快速移出做逃亡狀,股市立即猛跌,跌得人心惶惶,迫使密特朗只得收回成命。同樣的道理是臺灣以前兩度擬課徵證所稅,股市都強烈反應,最後鬧成部長下臺,課稅之議停止。資產富人階級擁有太多籌碼,使得他們有足夠的財稅施壓工具,其次則是當今世界各國已出現一種「租稅天堂競賽」,在公司稅、遺產稅和資本利得稅上做著競賽,近年來臺灣即已加入了這種競賽行列。當然還有其他更多原因,像銀行金融機構協助富人有系統地逃漏稅也是原因之一。

近年來,臺灣有關租稅正義的呼聲日高,就以臺股為例,即有人估計它一年流失六千億稅基,臺灣炒房炒股每年漏失掉的資本利得稅估計即在一千一百億至一千五百億。今天臺灣的勞工有七成收入不到四萬元,而勞工及中產階級的租稅負擔乃是分文都被計較,而資本利得者卻享盡優惠,但我們的政府在這個問題上卻猶豫瞻顧,一個土地增值稅都還沒按實價課徵,一個最簡單而實效很小的奢侈稅都準備退場,臺灣的租稅改革恐怕是很難被期望的!租稅正義的問題涉及官僚體系的能力,臺灣政府集稅能力的崩壞,其實關鍵在於官僚系統能力的崩壞啊!

財稅制度做為一種與市場運作有關的特殊公共行動的型態,不僅是一個經濟議題,更有重要的政治和社會意涵。稅制一方面是輔助公共政策的一種手段,例如用以加惠某些企業、特定職業類別或經濟產業等等,同時它本身也是公共政策的一個項目,例如我們會討論如何調整稅制來達成所得重分配或是支應政府公共支出。

跳脫稅制複雜的技術層面,租稅社會學關心的是如何經由社會面和政治面的探討以及跨學科的研究方法來分析與財稅制度相關的現象。因此,不論對學術研究者、公民大眾或是決定政策的人而言,租稅社會學都具有重要性。租稅社會學觀察與稅相關的各種政府行為程序,不僅探討財稅國家之於公民的正當性何在,也對社會正義的問題提出省思。此外,租稅社會學的研究也將實證調查的資料化為理論,提出能解釋廣泛現象的模型。

起源於第一次世界大戰期間的歐洲,財稅社會學實為理解社會種種演進和變化的重要研究取徑。這門學問對於公共政策和社會科學研究都有重大意義,例如:財稅改革和社會變遷彼此相關,稅政實務的操作則可延伸出官僚制度治理理論(尤其在商業治理方面),大眾對稅的觀感涉及公共政策的正當性,稅賦的負擔應放在社會正義的具體脈絡下研究,逃漏稅現象則可援引偏差行為社會學來探討何以公共政策的功能失去正當性,抗稅行動則是一種反映政治制度運轉失靈的集體行動。此外,在研究納稅人如何決定服從或違反納稅義務時,財稅社會學提出超越功利主義的利益(self-interest)模型的新理性模型,例如財稅社會學提出「自願攤派性質的稅」(l’impôt-contribution)的觀點,以描繪公民認為納稅就是貢獻稅金給他認為正當的公共政策的現象,不論他是否會從該政策中得到利益。此時,納稅人的決策便是建立在其政治價值觀和具體的論理邏輯(即認知理性而非利益計算)上。

國家、權力和公共政策都是財稅社會學關注的課題。從歷史的角度來看,歐洲現代國家的誕生也和公共政策的制定及相應產生的穩定稅制有密切關連。由經濟全球化所遭遇的危機對各國政府造成的衝擊,也可以明顯看到財稅制度的政治意涵是不容忽視的。然而究竟稅是基於服從政治權威的義務,還是基於同意政策正當性而提供的納捐?兩種論點總是爭論不休,而欲化解兩造間的紛爭,亦即稅是一種強制(例如出於戰爭或市場危機等等),或是一種在稅的各項功能之間做出的政治性選擇,唯有倚賴民主體制下公民的自律意識。此外,公共事務的決策也是一項研究重點,包括制度改革、財稅聯邦主義與地方政府間的關係、官僚體制的變革、左右派對抗及其他意識型態造成的影響……等等。

稅法和社會之間的關係也是財稅社會學的研究主題。例如研究財稅稽查使我們注意到逃漏稅的官方認定基準背後的許多社會機制運作,也使我們注意到各國間不同的行政管理型態等等。

同時,財稅社會學也是一種超越了狹義理性選擇理論(指功利主義)局限的經濟社會學。其關注財稅國家和經濟之間的各種關係,特別是在面對不景氣時國家介入經濟活動的策略。 如果完全從社會的角度來建立理論,稅制的相關現象應該被解釋為一種社會程序(processus)的產物。然而,儘管與福利國家相關的文獻汗牛充棟,針對稅的社會科學研究即便對個人或公共政策而言都有具體的貢獻,卻仍有待深入耕耘。財稅社會學的理論模型,採用的資料來源包括官方資料、本身的研究成果、與財稅心 理學、金融史、經濟心理學( la psychologie économique) 等學科的研究成果之上。歷史研究、認知研究以及功能論等研究方法對財稅社會學尤為重要。

歷經草創時期,財政社會學在各國及不同時期的發展程度不一。其能否成為受重視的研究領域,端視各國政府及社會的態度是否可以邁過需求面的進入門檻,並克服以法律學者與經濟學者為主軸,過度強調專業技術知識的供給面障礙。從縱向的觀點來看,國家干涉主義的演進似乎與此一研究領域的發展有關,雖然兩種現象在時間上並不完全重疊。

在一九七○年代的經濟危機下,國家干涉主義受到強烈的批評。新自由主義對經濟全球化的觀點,更使批評的聲浪持續不斷。公共選擇學派就主張反對徵稅主義,這和他們主張限縮政府社福經費的立場是相互配套的。新馬克思主義也藉由公共財政危機的分析對徵稅的正當性再次提出質疑。

一九九○年之後,財稅社會學的面貌有所改變。在經濟全球化的脈絡下,是否應該進一步限縮國家權力成為辯論的焦點。以利益為核心的功利主義,其主導地位受到強調實證方法的經濟心理學所挑戰。新的研究顯示,若財稅國家被認為是正當的,納稅人同時也是一個樂於實踐公民身分支付稅金的人。財稅社會學研究的日益充實,一方面來自研究領域的拓廣,例如研究地方分權政策(décentralisation)、發展中國家、前蘇聯成員國……等等,另一方面也來自於其他不同學科的刺激。

今日我們所面對的全球性危機凸顯了國家財政存續基礎的問題,尤其是歐洲國家正面對赤字擴大,政府為維繫金融體系和為銀行紓困更負債累累。從財稅社會學 的角度來看,這些財稅國家的窘境將開啟一波對財稅政 策的論辯。失衡的市場管理機制已經使跨國企業與富人 逃漏稅和避稅(含逃稅和透過財務規畫合法避稅)的情形成為常態,大大影響了公共收入的數額,也衝擊國家為支付社會保障及政府債務所需要的經費來源。在全球資本主義金融化的脈絡下,助長短線利益和收入的差異化,各國競相提出賦稅減免爭取投資的做法更讓商業界的避稅現象不減反增。稅曾經是國家介入經濟活動的鼓勵性措施,現今在各種例外狀態和特殊待遇(稅務支出)泛濫的情形下已然難辨其面目。

就西方的民主國家而言,過去屹立不搖用社福經費彌補全球化負面影響的福利財稅國家制度,現在又因金融危機而備受威脅。許多國家都明顯出現所得不平等的問題,貧窮的現象也不斷加劇。據此,在本書中向各位簡要介紹的租稅社會學,試圖從學術的角度提供政策論辯的基礎,希望有助於提出一種公平合理的財稅社會契約方案,交由人民同意複決。是項民主的社會契約和它所規劃的具體制度,要以達成整體的平衡為目的:它所欲建立的稅收制度要在不同階層的納稅人之間達到平衡,以保障公共服務和社會福利的經費來源,同時確保最富有的人和所有盈利的產生皆能以適當程度貢獻回饋給社會。

導讀

租稅正義崩壞的時代!

南方朔

多年前,我在讀一九八六年諾貝爾經濟獎得主布坎南( James M. Buchanan)所著的《赤字下的民主》(Democracy in Deficit)時,有一段讓我悚然而驚。他在書中指出,以前在戰爭或不景氣時代,政府會擴大舉債,但當情況改善,總會透過加稅及樽節支出,把它補回來,維持一定的均衡,但到了戰後,美國經濟圈卻出現一種奇怪的想法,那就是財政部拚命減稅和擴大支出,而聯準會則發公債和印鈔票,這是把「赤字貨幣化」,也是把債當成了稅來花。這使得債務問題無限擴大,將來勢必難以為繼。末日博士魯比尼( Nouriel Roubini)在探討當今危機經濟學時,也把「愚蠢的減稅和紓困亂花錢」,以及造成的美元氾濫視為當今的主要亂源。

而當今主要財金評論家龐勒( William Bonner)及威金( Addison Wiggin)早在金融海嘯前即已指出,美元既是主權貨幣,同時也是儲備貨幣和定價貨幣,美國這種減稅、擴大赤字及增加國債的方式,它可維繫的時間較久,這形同為向全球做著通貨膨脹輸出,易言之,這也等於是向全球課徵通貨膨脹稅,但其他國家的貨幣即缺乏了這樣的特權與實力,它所造成的問題必會率先引爆。他們在合著的《債務帝國:劃時代金融危機的興起》(Empire of Debt)裡早已提出「大清算」(the great reckoning)的警告。

今天這種「大清算」正在發生中,歐債危機正在持續,可能影響到歐元區的解體,不只是「歐豬五國」而已,更多國家都因為財政涸竭而力行樽節,或者大砍福利支出,或即減少補貼,提高費率,許多國家都已出現人民不滿的示威;而歐洲如此,美債問題也未遑多讓,許多州有破產之虞,美元的地位也開始弱化。「大清算」的核心就是稅和債。

因此,在這個「大清算」時代,人們對稅與債已不能繼續無知或被唬弄得將這個問題繼續丟給官僚或所謂的專家去處理。現在由於科學發達,並在知識上取得了至高無上的地位,在這個科學至上的價值判斷下,許多人文與公共事務領域也開始「擬科學化」,而「擬科學化」最容易的方式就是用數學。當代經濟學家黛德瑞.麥可克洛斯基(Deirdre McCloskey)就曾寫了一本小冊《經濟學的祕密之罪》(The Secret Sins of Economics),該書即指出透過這種數字包裝,經濟學好像就變成了科學,它的意識型態也儼然有了理由。而當代經濟學缺乏整體的關懷,對稅負正義不理會,對政府債務漠然視之等致命的弊病因而形成。今天的人已知道金融海嘯的主因是衍生性金融商品的氾濫,華爾街那些大公司找來一堆唸數字的博碩士當「量化設計師」(Quants),把債務透過層層包裝變成了可推銷的資產,這種很少人懂的數字包裝,今天人們 已承認它混淆了投資和詐欺的分際。

正因如此,在這個「大清算」的時代,人們對經濟和財政事務,已不能只是相信專家,必須有更本質性的理解。財務既然是人為的現象,那麼它的本源仍在於人,以及每個時代人所屬的社會。每個時代的人有不同的認知和選擇,如果把財經問題如此還原,人們就能鑑古知今,對問題有更縱深的理解,從而有助於去做可能較好的解答。

法國漢斯(Reims)大學社會學教授馬克.勒瓦(Marc Leroy)所寫的這本小書《關於稅,你知道多少?》,基本上就是把租稅問題脫離技術性思考,還原到政治與社會面向的一本著作。由於它是一本以教科書的規格所寫的著作,因此它並未對當代財經問題提出任何答案,只是提出一種思考的方法架構。財稅制度不僅是個專業的技術課題,也是具有政治和社會意涵的問題,它涉及財稅的社會學變遷、財稅的歷史、每個時代人們對財稅的認知與財稅合理性之判斷,以及對財稅正義的追求等;當然也涉及每個時代官僚體制對人們財稅行為的影響,以及近代隨著全球化的展開而日益嚴重的逃漏稅等偏差行為的問題等。對財稅問題要有社會學的認知,已成了當代公民所必備的條件,而這也符合古典政治經濟學的基本原則。

有關稅的演變乃是個複雜而有趣的課題,古代的「稅」、「賦」、「貢」,基本上都顯示了人民對權力秩序的順從,納稅相當於是一種換取政府保護的中介。到了現代,稅制遂有較大的分化,現在的所得稅始於一八四二年英國皮爾首相(Robert Peel)任內。而在美國立國初期,除了「罪惡稅」(Sin Tax),如菸酒,以及關稅和進口稅外,幾乎沒有其他稅。只有到了南北戰爭時為了戰爭需要,一八六一年才有了單一稅率三%的所得稅,用以支付內戰每天一七五萬美元戰費的需要,同年「美國賦稅署」(IRS)成立。美國內戰後由於戰後重建需款孔急,曾短暫實施累進稅,但一八九五年最高法院以五比四的票數判定累進稅違憲。後來經過塔夫特、大羅斯福總統的努力,到了一九一五年威爾遜總統任內,才透過修憲使累進稅再起,一九一七年第一次大戰時最高稅率高達六七%,一九一八年更高達七七%,這也印證了一個最基本的原則,那就是只有在戰爭時人們才可能忍受高稅負。

到了近當代,由於美國右翼的反國家主義興起,減稅成了主流價值,同時又因全球化提供了許多逃漏稅的管道,再加上社會複雜度增加,政府支出不斷增長,在一九一三至二○○五年間,政府的支出即增加了一三五九二%,這造成政府債務不斷增加,貧富差距日益擴大,賦稅正義問題也成了當代不只美國,幾乎絕大多數國家共同的新課題。當今的世界,國家集稅權的崩壞,已成了當代政治經濟學最大的普世難題。

當今賦稅正義日益迫切,這當然與國家集稅權的崩壞有著密切的關係,而國家集稅權的崩壞,關鍵即在於整個財稅的話語權已幾乎被資產富人階級所壟斷,他們以國家競爭力為名可以對富人減稅進行施壓,富人又掌控了消息面的象徵市場,有任何財稅消息,股市立刻做出強烈反應,例如一九八○年代法國總統密特朗擬國家收回若干關鍵部門,資本市場立刻資金快速移出做逃亡狀,股市立即猛跌,跌得人心惶惶,迫使密特朗只得收回成命。同樣的道理是臺灣以前兩度擬課徵證所稅,股市都強烈反應,最後鬧成部長下臺,課稅之議停止。資產富人階級擁有太多籌碼,使得他們有足夠的財稅施壓工具,其次則是當今世界各國已出現一種「租稅天堂競賽」,在公司稅、遺產稅和資本利得稅上做著競賽,近年來臺灣即已加入了這種競賽行列。當然還有其他更多原因,像銀行金融機構協助富人有系統地逃漏稅也是原因之一。

近年來,臺灣有關租稅正義的呼聲日高,就以臺股為例,即有人估計它一年流失六千億稅基,臺灣炒房炒股每年漏失掉的資本利得稅估計即在一千一百億至一千五百億。今天臺灣的勞工有七成收入不到四萬元,而勞工及中產階級的租稅負擔乃是分文都被計較,而資本利得者卻享盡優惠,但我們的政府在這個問題上卻猶豫瞻顧,一個土地增值稅都還沒按實價課徵,一個最簡單而實效很小的奢侈稅都準備退場,臺灣的租稅改革恐怕是很難被期望的!租稅正義的問題涉及官僚體系的能力,臺灣政府集稅能力的崩壞,其實關鍵在於官僚系統能力的崩壞啊!

試閱

中文版序 財稅制度做為一種與市場運作有關的特殊公共行動的型態,不僅是一個經濟議題,更有重要的政治和社會意涵。稅制一方面是輔助公共政策的一種手段,例如用以加惠某些企業、特定職業類別或經濟產業等等,同時它本身也是公共政策的一個項目,例如我們會討論如何調整稅制來達成所得重分配或是支應政府公共支出。 跳脫稅制複雜的技術層面,財稅社會學關心的是如何經由社會面和政治面的探討以及跨學科的研究方法來分析與財稅制度相關的現象。因此,不論對學術研究者、公民大眾、或是決定政策的人而言,財稅社會學都具有重要性。財稅社會學觀察與稅相關的各種政府行為程序,不僅探討財稅國家之於公民的正當性何在,也對社會正義的問題提出省思。此外,財稅社會學的研究也將實證調查的資料化為理論,提出能解釋廣泛現象的模型。 起源於第一次世界大戰期間的歐洲,財稅社會學實為理解社會種種演進和變化的重要研究取徑。這門學問對於公共政策和社會科學研究都有重大意義,例如:財稅改革和社會變遷彼此相關,稅政實務的操作則可延伸出官僚制度治理理論(尤其在商業治理方面),大眾對稅的觀感涉及公共政策的正當性,稅賦的負擔應放在社會正義的具體脈絡下研究,逃漏稅現象則可援引偏差行為社會學來探討何以公共政策的功能失去正當性,抗稅行動則是一種反映政治制度運轉失靈的集體行動。此外,在研究納稅人如何決定服從或違反納稅義務時,財稅社會學提出超越功效主義的利益(self-interest)模型的新理性模型,例如財稅社會學提出「自願攤派性質的稅」(l’impot-contribution)的觀點,以描繪公民認為納稅就是貢獻稅金給他認為正當的公共政策的現象,不論他是否會從該政策中得到利益。此時,納稅人的決策便是建立在其政治價值觀和具體的論理邏輯(即認知理性而非利益計算)上。 國家、權力、和公共政策都是財稅社會學關注的課題。從歷史的角度來看,歐洲現代國家的誕生也和公共政策的制定及相應產生的穩定稅制有密切關連。由經濟全球化所遭遇的危機對各國政府造成的衝擊,也可以明顯看到財稅制度的政治意涵是不容忽視的。然而究竟稅是基於服從政治權威的義務,還是基於同意政策正當性而提供的納捐?兩種論點總是爭論不休,而欲化解兩造間的紛爭,亦即稅是一種強制(例如出於戰爭或市場危機等等),或是一種在稅的各項功能之間做出的政治性選擇,唯有倚賴民主體制下公民的自律意識。此外,公共事務的決策也是一項研究重點,包括制度改革、財稅聯邦主義與地方政府間的關係、官僚體制的變革、左右派對抗及其他意識型態造成的影響……等等。 稅法和社會之間的關係也是財稅社會學的研究主題。例如研究財稅稽查使我們注意到逃漏稅的官方認定基準背後的許多社會機制運作,也使我們注意到各國間不同的行政管理型態等等。 同時,財稅社會學也是一種超越了狹義理性選擇理論(指功效主義)侷限的經濟社會學。其關注財稅國家和經濟之間的各種關係,特別是在面對不景氣時國家介入經濟活動的策略。 如果完全從社會的角度來建立理論,稅制的相關現象應該被解釋為一種社會程序(processus)的產物。然而,儘管與福利國家(Welfare State)相關的文獻汗牛充棟,針對稅的社會科學研究即便對個人或公共政策而言都有具體的貢獻,卻仍有待深入耕耘。財稅社會學的理論模型,採用的資料來源包括官方資料、本身的研究成果、與財稅心理學、金融史、經濟心理學(la psychologie economique)等學科的研究成果之上。歷史研究、認知研究、以及功能論等研究方法對財稅社會學尤為重要。 歷經草創時期,財政社會學在各國及不同時期的發展程度不一。其能否成為受重視的研究領域,端視各國政府及社會的態度是否可以邁過需求面的進入門檻,並克服以法律學者與經濟學者為主軸,過度強調專業技術知識的供給面障礙。從縱向的觀點來看,國家干涉主義的演進似乎與此一研究領域的發展有關,雖然兩種現象在時間上並不完全重疊。 在一九七○年代的經濟危機下,國家干涉主義受到強烈的批評。批評的聲浪持續不斷,更受到新自由主義對經濟全球化的觀點所支持。公共選擇學派就主張反對徵稅主義,這和他們主張限縮政府社福經費的立場是相互配套的。新馬克思主義也藉由公共財政危機的分析對徵稅的正當性再次提出質疑。 一九九○年之後,財稅社會學的面貌有所改變。在經濟全球化的脈絡下,是否應該進一步限縮國家權力成為辯論的焦點。以利益為核心的功效主義,其主導地位受到強調實證方法的經濟心理學所挑戰。新的研究顯示,若財稅國家被認為是正當的,納稅人同時也是一個樂於實踐公民身份支付稅金的人。財稅社會學研究的日益充實,一方面來自研究領域的拓廣,例如研究地方分權政策(decentralisation)、發展中國家、前蘇聯成員國……等等,另一方面也來自於其它不同學科的刺激。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價