立法院黨團協商制度(第1版)

內容簡介

立法院黨團協商制度就是立法院的ADR,提供立法院解決紛爭的另一種選擇機制。

本書詳細介紹立法院黨團協商之召集事由、會議之進行及黨團協商結論之效力等,盡可能呈現立法院黨團協商制度之完整面向,有助於讀者之了解。

透過解讀立法院黨團協商制度運作的方式,並分析及討論黨團協商所產生的問題,釐清相關爭議,讓讀者能兼容理論與實務的了解立法院黨團協商制度的全貌。

特別收錄立法院第4屆至第11屆第2會期,由立法院院長主持之黨團協商結論,約566個,配合立法院之運作模式,依主題分別詳列,俾利於快速查閱到所需要的類型,提供立法委員、助理及議事人員等實務工作者,隨時參考應用之工具書。

本書詳細介紹立法院黨團協商之召集事由、會議之進行及黨團協商結論之效力等,盡可能呈現立法院黨團協商制度之完整面向,有助於讀者之了解。

透過解讀立法院黨團協商制度運作的方式,並分析及討論黨團協商所產生的問題,釐清相關爭議,讓讀者能兼容理論與實務的了解立法院黨團協商制度的全貌。

特別收錄立法院第4屆至第11屆第2會期,由立法院院長主持之黨團協商結論,約566個,配合立法院之運作模式,依主題分別詳列,俾利於快速查閱到所需要的類型,提供立法委員、助理及議事人員等實務工作者,隨時參考應用之工具書。

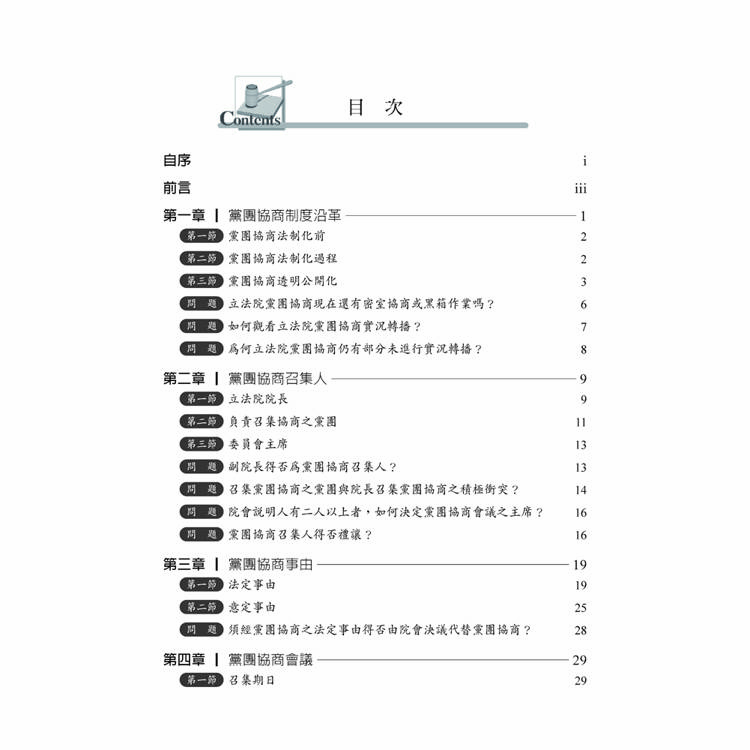

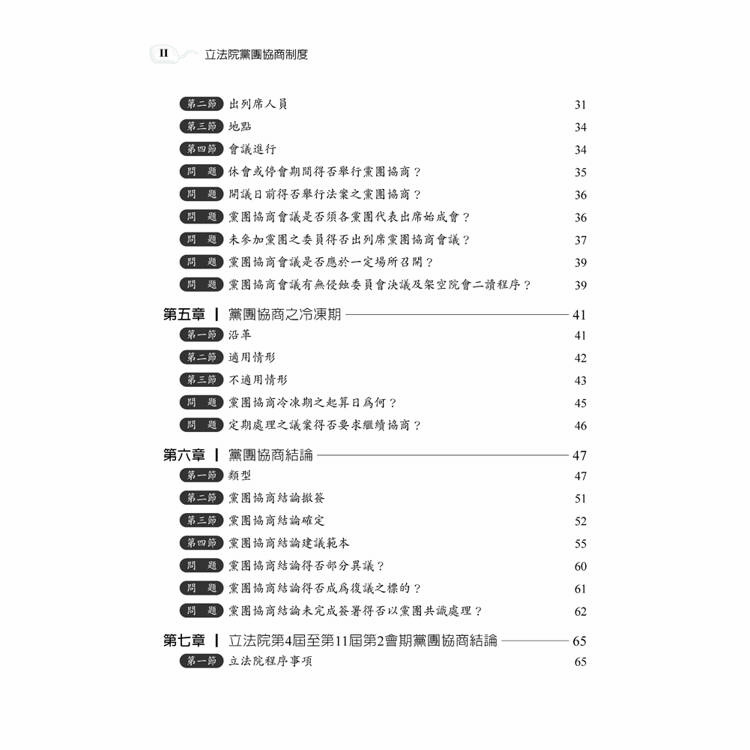

目錄

目次

自序

前言

第一章、黨團協商制度沿革

第一節、黨團協商法制化前

第二節、黨團協商法制化過程

第三節、黨團協商透明公開化

問題:立法院黨團協商現在還有密室協商或黑箱作業嗎?

問題:如何觀看立法院黨團協商實況轉播?

問題:為何立法院黨團協商仍有部分未進行實況轉播?

第二章、黨團協商召集人

第一節、立法院院長

第二節、負責召集協商之黨團

第三節、委員會主席

問題:副院長得否為黨團協商召集人?

問題:召集黨團協商之黨團與院長召集黨團協商之積極衝突?

問題:院會說明人有二人以上者,如何決定黨團協商會議之主席?

問題:黨團協商召集人得否禮讓?

第三章、黨團協商事由

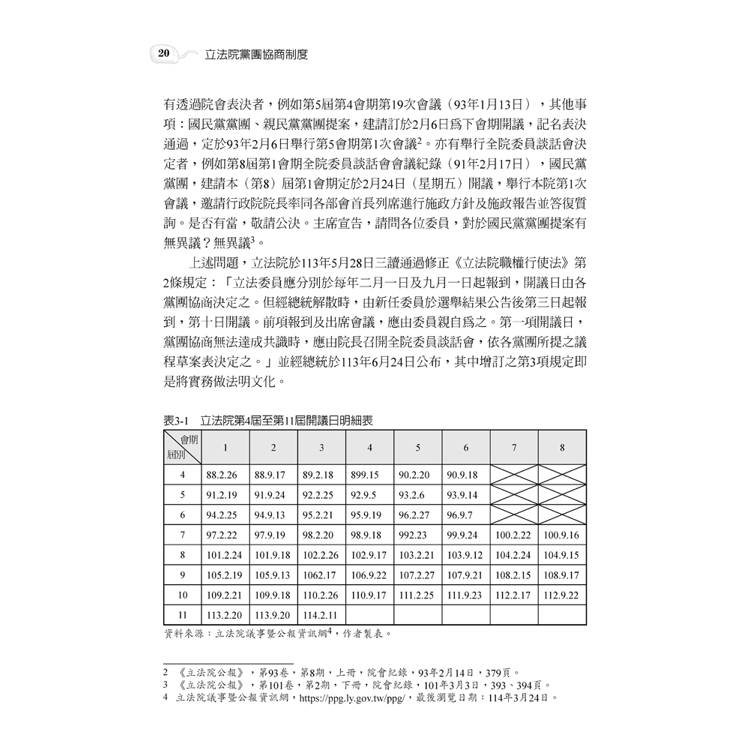

第一節、法定事由

第二節、意定事由

問題:須經黨團協商之法定事由得否由院會決議代替黨團協商?

第四章、黨團協商會議

第一節、召集期日

第二節、出列席人員

第三節、地點

第四節、會議進行

問題:休會或停會期間得否舉行黨團協商?

問題:開議日前得否舉行法案之黨團協商?

問題:黨團協商會議是否須各黨團代表出席始成會?

問題:未參加黨團之委員得否出列席黨團協商會議?

問題:黨團協商會議是否應於一定場所召開?

問題:黨團協商會議有無侵蝕委員會決議及架空院會二讀程序?

第五章、黨團協商之冷凍期

第一節、沿革

第二節、適用情形

第三節、不適用情形

問題:黨團協商冷凍期之起算日為何?

問題:定期處理之議案得否要求繼續協商?

第六章、黨團協商結論

第一節、類型

第二節、黨團協商結論撤簽

第三節、黨團協商結論確定

第四節、黨團協商結論建議範本

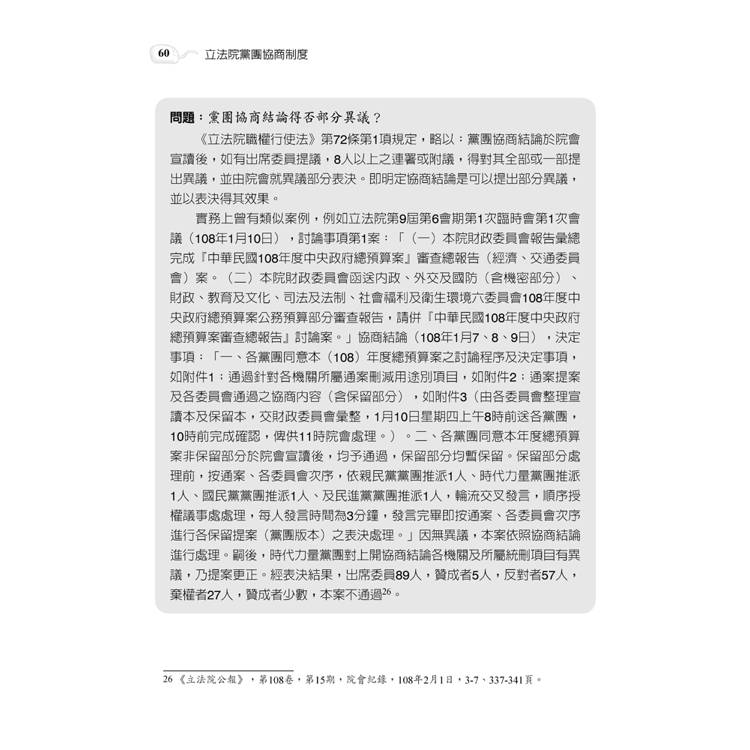

問題:黨團協商結論得否部分異議?

問題:黨團協商結論得否成為復議之標的?

問題:黨團協商結論未完成簽署得否以黨團共識處理?

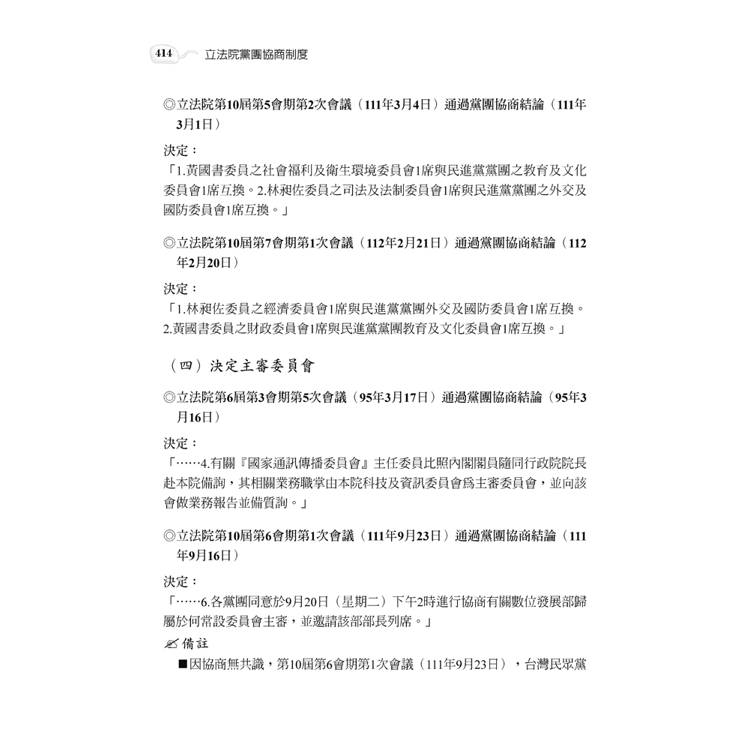

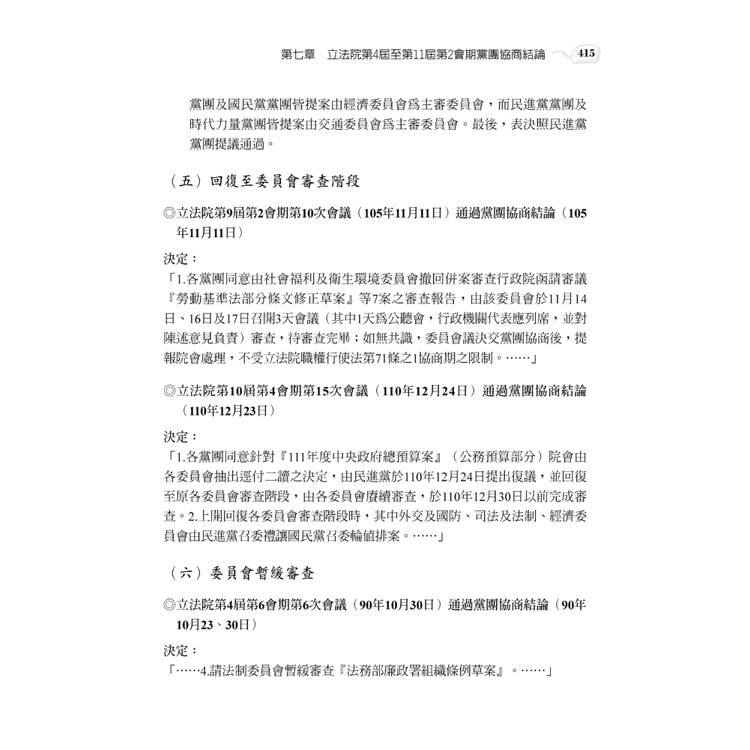

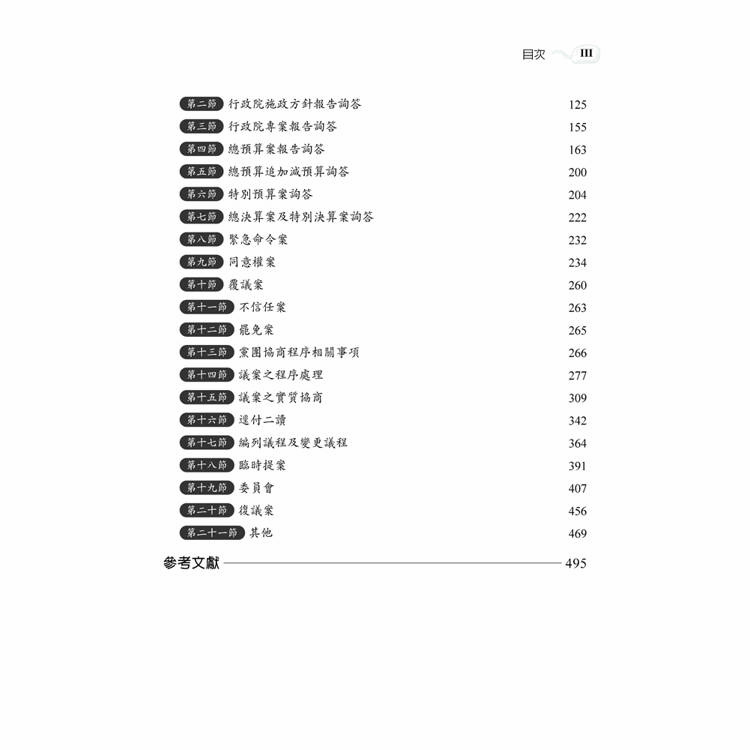

第七章、立法院第4屆至第11屆第2會期黨團協商結論

第一節、立法院程序事項

第二節、行政院施政方針報告詢答

第三節、行政院專案報告詢答

第四節、總預算案報告詢答

第五節、總預算追加減預算詢答

第六節、特別預算案詢答

第七節、總決算案及特別決算案詢答

第八節、緊急命令案

第九節、同意權案

第十節、覆議案

第十一節、不信任案

第十二節、罷免案

第十三節、黨團協商程序相關事項

第十四節、議案之程序處理

第十五節、議案之實質協商

第十六節、逕付二讀

第十七節、編列議程及變更議程

第十八節、臨時提案

第十九節、委員會

第二十節、復議案

第二十一節、其他

參考文獻

自序

前言

第一章、黨團協商制度沿革

第一節、黨團協商法制化前

第二節、黨團協商法制化過程

第三節、黨團協商透明公開化

問題:立法院黨團協商現在還有密室協商或黑箱作業嗎?

問題:如何觀看立法院黨團協商實況轉播?

問題:為何立法院黨團協商仍有部分未進行實況轉播?

第二章、黨團協商召集人

第一節、立法院院長

第二節、負責召集協商之黨團

第三節、委員會主席

問題:副院長得否為黨團協商召集人?

問題:召集黨團協商之黨團與院長召集黨團協商之積極衝突?

問題:院會說明人有二人以上者,如何決定黨團協商會議之主席?

問題:黨團協商召集人得否禮讓?

第三章、黨團協商事由

第一節、法定事由

第二節、意定事由

問題:須經黨團協商之法定事由得否由院會決議代替黨團協商?

第四章、黨團協商會議

第一節、召集期日

第二節、出列席人員

第三節、地點

第四節、會議進行

問題:休會或停會期間得否舉行黨團協商?

問題:開議日前得否舉行法案之黨團協商?

問題:黨團協商會議是否須各黨團代表出席始成會?

問題:未參加黨團之委員得否出列席黨團協商會議?

問題:黨團協商會議是否應於一定場所召開?

問題:黨團協商會議有無侵蝕委員會決議及架空院會二讀程序?

第五章、黨團協商之冷凍期

第一節、沿革

第二節、適用情形

第三節、不適用情形

問題:黨團協商冷凍期之起算日為何?

問題:定期處理之議案得否要求繼續協商?

第六章、黨團協商結論

第一節、類型

第二節、黨團協商結論撤簽

第三節、黨團協商結論確定

第四節、黨團協商結論建議範本

問題:黨團協商結論得否部分異議?

問題:黨團協商結論得否成為復議之標的?

問題:黨團協商結論未完成簽署得否以黨團共識處理?

第七章、立法院第4屆至第11屆第2會期黨團協商結論

第一節、立法院程序事項

第二節、行政院施政方針報告詢答

第三節、行政院專案報告詢答

第四節、總預算案報告詢答

第五節、總預算追加減預算詢答

第六節、特別預算案詢答

第七節、總決算案及特別決算案詢答

第八節、緊急命令案

第九節、同意權案

第十節、覆議案

第十一節、不信任案

第十二節、罷免案

第十三節、黨團協商程序相關事項

第十四節、議案之程序處理

第十五節、議案之實質協商

第十六節、逕付二讀

第十七節、編列議程及變更議程

第十八節、臨時提案

第十九節、委員會

第二十節、復議案

第二十一節、其他

參考文獻

序/導讀

自序

立法院黨團協商長期以來,因未進行公開之程序,以致造成外界誤解,而有密室協商之負面形象。立法院第1次國會改革,於88年1月12日制定《立法院職權行使法》,同年月25日公布,明定第12章之黨團協商專章,將其法制化,97年4月25日修正,同年5月14日公布《立法院職權行使法》第70條明定黨團協商過程除重點紀錄外,應全程錄影、錄音,以破除外界「密室協商」疑慮,更可體現國會議員公開負責與受民意監督之精神。

本人服務於立法院15餘年,有幸參與立法院議事、黨團協商等實務作業,其間承蒙議事單位長官及同事之不吝指導與協助,並親身體驗參與黨團協商之委員及黨團,為求法案或預算案等之順利通過,無不在堅持與放手之間掙扎。幸有此黨團協商制度之存在,議案無庸動輒以強勢表決處理,讓政黨間保留了一些互相尊重的空間。

本書以立法實務工作者的角度切入,以拙著刊載於立法院《國會季刊》之〈立法院黨團協商制度之法制與實務〉乙文為基礎,予以擴編改寫而成,並重新整理黨團協商法制化後之黨團協商結論,自第4屆(88年2月26日)至第11屆第2會期(114年1月21日),共計26年,超過566個。希望能提供從事立法工作者及有興趣之讀者,有更多認識立法院黨團協商制度之機會,以破除外界長期以來對立法院黨團協商之誤解。

何弘光

114年3月24日

立法院黨團協商長期以來,因未進行公開之程序,以致造成外界誤解,而有密室協商之負面形象。立法院第1次國會改革,於88年1月12日制定《立法院職權行使法》,同年月25日公布,明定第12章之黨團協商專章,將其法制化,97年4月25日修正,同年5月14日公布《立法院職權行使法》第70條明定黨團協商過程除重點紀錄外,應全程錄影、錄音,以破除外界「密室協商」疑慮,更可體現國會議員公開負責與受民意監督之精神。

本人服務於立法院15餘年,有幸參與立法院議事、黨團協商等實務作業,其間承蒙議事單位長官及同事之不吝指導與協助,並親身體驗參與黨團協商之委員及黨團,為求法案或預算案等之順利通過,無不在堅持與放手之間掙扎。幸有此黨團協商制度之存在,議案無庸動輒以強勢表決處理,讓政黨間保留了一些互相尊重的空間。

本書以立法實務工作者的角度切入,以拙著刊載於立法院《國會季刊》之〈立法院黨團協商制度之法制與實務〉乙文為基礎,予以擴編改寫而成,並重新整理黨團協商法制化後之黨團協商結論,自第4屆(88年2月26日)至第11屆第2會期(114年1月21日),共計26年,超過566個。希望能提供從事立法工作者及有興趣之讀者,有更多認識立法院黨團協商制度之機會,以破除外界長期以來對立法院黨團協商之誤解。

何弘光

114年3月24日

試閱

│第一章│

黨團協商制度沿革

「黨團」一詞,首次出現在《立法院組織法》的法制規範中,係指該法於民國(以下同)81年1月29日修正公布時,增訂第27條之1規定,略以:立法院對立法委員席次5席以上之政黨,應公平分別設置立法院「黨團」辦公室,其目的在於加速政黨政治之建立。88年1月25日《立法院組織法》全文修正公布,將上開條次修改為第33條規定,略以:每1黨團至少須有5人以上,政黨席次不足5人或無黨籍之委員得合組5人以上聯盟,係鑑於黨團在議會政治之重要性,促使黨團法制化;90年11月14日公布修正該條規定,略以:每1黨團至少須有8人以上,但於立法委員選舉得票比率已達百分之五以上之政黨不在此限,未能組成黨團之政黨或無黨籍之委員,得加入其他黨團,或合組8人以上之政團;91年1月25日公布修正該條規定,增訂立法委員參加黨團,以開議日前1日為認定基準;94年2月2日再公布修正該條規定時,鑑於黨團在國會政黨政治運作之重要性,為維護黨團協商機制,並充分保障少數席次政黨及弱勢族群權益,爰將組成黨團及合組政團人數下修為6人;96年12月26日配合委員席次減半後,又公布修正該條規定略以:每屆立法委員選舉當選席次達3席且席次較多之5個政黨得各組成黨團,席次相同時,以抽籤決定組成之,每1黨團至少須維持3人以上,未能組成黨團之政黨或無黨籍之委員,得加入其他黨團,黨團未達5個時,得合組4人以上之政團,黨(政)團總數合計以5個為限。從而,黨團協商制度運作之主體,即以此為據,而黨團協商制度又因是否明文化及公開化,其發展過程可區分如下:

第一節 黨團協商法制化前

立法院朝野協商行之已久,各政黨係透過在檯面下的私自協商,並無正式的程序及相關規定,所以此種協商結果並不具備法律上之拘束力,僅是存在於該等政黨間之默契。立法院第2屆(會議日期自82年2月19日至85年1月18日)起,立法院中具有5席以上的政黨成立黨團,黨團之間開始有非正式的協商,而朝野協商等文字明文化,始自立法院第2屆第1會期第2次會議(82年2月23日)修正通過之《立法院各委員會召集委員選舉辦法》第3條第2項(本條已於91年1月15日刪除)規定:「前項選舉人名冊編定後不得變更,但經朝野協商,提報院會同意者,不在此限。」

由於立法院次級團體紛紛成立及採取聯合問政,立法院第2屆及第3屆(會議日期自85年2月23日至88年1月15日),立法院開始建立政黨協商制度。嗣後,有關立法院議事等相關事務,往往透過黨團協商的方式解決,有助於議事效率之提升。即在委員會中難以達成共識的保留意見與提案,透過政黨協商,各黨團派系指派委員代表參加,協商有共識達成決議時,則必須簽名,因該朝野協商結論僅具建議性質,不能代替院會的決定,所以仍須提請院會處理。職是,立法院雖然建立了一套有效率的議會協商制度,但也因不開放給媒體採訪,而屢屢被詬病為黑箱作業之負面印象。

黨團協商制度沿革

「黨團」一詞,首次出現在《立法院組織法》的法制規範中,係指該法於民國(以下同)81年1月29日修正公布時,增訂第27條之1規定,略以:立法院對立法委員席次5席以上之政黨,應公平分別設置立法院「黨團」辦公室,其目的在於加速政黨政治之建立。88年1月25日《立法院組織法》全文修正公布,將上開條次修改為第33條規定,略以:每1黨團至少須有5人以上,政黨席次不足5人或無黨籍之委員得合組5人以上聯盟,係鑑於黨團在議會政治之重要性,促使黨團法制化;90年11月14日公布修正該條規定,略以:每1黨團至少須有8人以上,但於立法委員選舉得票比率已達百分之五以上之政黨不在此限,未能組成黨團之政黨或無黨籍之委員,得加入其他黨團,或合組8人以上之政團;91年1月25日公布修正該條規定,增訂立法委員參加黨團,以開議日前1日為認定基準;94年2月2日再公布修正該條規定時,鑑於黨團在國會政黨政治運作之重要性,為維護黨團協商機制,並充分保障少數席次政黨及弱勢族群權益,爰將組成黨團及合組政團人數下修為6人;96年12月26日配合委員席次減半後,又公布修正該條規定略以:每屆立法委員選舉當選席次達3席且席次較多之5個政黨得各組成黨團,席次相同時,以抽籤決定組成之,每1黨團至少須維持3人以上,未能組成黨團之政黨或無黨籍之委員,得加入其他黨團,黨團未達5個時,得合組4人以上之政團,黨(政)團總數合計以5個為限。從而,黨團協商制度運作之主體,即以此為據,而黨團協商制度又因是否明文化及公開化,其發展過程可區分如下:

第一節 黨團協商法制化前

立法院朝野協商行之已久,各政黨係透過在檯面下的私自協商,並無正式的程序及相關規定,所以此種協商結果並不具備法律上之拘束力,僅是存在於該等政黨間之默契。立法院第2屆(會議日期自82年2月19日至85年1月18日)起,立法院中具有5席以上的政黨成立黨團,黨團之間開始有非正式的協商,而朝野協商等文字明文化,始自立法院第2屆第1會期第2次會議(82年2月23日)修正通過之《立法院各委員會召集委員選舉辦法》第3條第2項(本條已於91年1月15日刪除)規定:「前項選舉人名冊編定後不得變更,但經朝野協商,提報院會同意者,不在此限。」

由於立法院次級團體紛紛成立及採取聯合問政,立法院第2屆及第3屆(會議日期自85年2月23日至88年1月15日),立法院開始建立政黨協商制度。嗣後,有關立法院議事等相關事務,往往透過黨團協商的方式解決,有助於議事效率之提升。即在委員會中難以達成共識的保留意見與提案,透過政黨協商,各黨團派系指派委員代表參加,協商有共識達成決議時,則必須簽名,因該朝野協商結論僅具建議性質,不能代替院會的決定,所以仍須提請院會處理。職是,立法院雖然建立了一套有效率的議會協商制度,但也因不開放給媒體採訪,而屢屢被詬病為黑箱作業之負面印象。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價