藝術法

活動訊息

內容簡介

劉文仕博士以宏觀的視野,搭建法律與藝術溝通的橋樑

深入淺出,知性、趣味性、理論與實用兼具的跨域新作

藝術的認識.創作的意識.法律的知識

什麼是藝術?藝術家如何解釋藝術?

法律人如何界定藝術?司法體系怎麼看待藝術?

藝術表現自由,絕對或相對?藝術自由有無邊界?

猥褻、藝術,誰認定?怎麼認定?

重製、改作、仿作、抄襲、偽畫,如何分辨?

挪用、戲仿,如何將他人智慧合理轉化成自己的創作?

時尚藝術化,歷史名畫過了著作權保護期就可自由使用?

AI生成藝術,有無著作權?如何取得著作權?誰的權?

藝術法是以「藝術」領域為核心,整合相關法律規範的跨學科概念;旨在研究與解決藝術品的創作、權利取得與保護、行為規範、展覽、交易、流通、收藏等相關的法律問題。涉及領域極其廣泛而豐富,不僅關係到藝術家的人格權、財產權、創作的表達權及其規範,更重要的是關係到藝術創造的激勵、社會對藝術品的審美需求,以及藝術品的合理流通與傳承。所有與藝術(特別是視覺藝術)創作相關的法律制度、法律行為、司法裁判與國際公約都是其研究的課題。要旨包括:

◆如何平衡藝術創作自由與保護創作者權益之間的矛盾

◆如何融合視覺藝術特性與著作權法體系共性的扞格

◆如何調和文化資產保護規範與著作權法的衝突

◆如何解決AI生成圖像與傳統藝術創作權利歸屬的困惑

聯合推薦

丁詩同︱臺灣大學副校長︱

王榮文︱遠流出版公司董事長︱

林昱梅︱中興大學法政學院院長︱

翁素蕙︱臺大產學交流發展協會理事長︱

張平沼︱台灣商業聯合總會理事長/收藏家︱

莊連東︱臺灣師範大學藝術學院院長︱

郭麗珍︱臺北教育大學文教法律研究所所長︱

陳愷璜︱臺北藝術大學校長︱

黃啟瑞︱臺北大學商學院院長︱

廖仁義︱國立臺灣美術館前館長︱

深入淺出,知性、趣味性、理論與實用兼具的跨域新作

藝術的認識.創作的意識.法律的知識

什麼是藝術?藝術家如何解釋藝術?

法律人如何界定藝術?司法體系怎麼看待藝術?

藝術表現自由,絕對或相對?藝術自由有無邊界?

猥褻、藝術,誰認定?怎麼認定?

重製、改作、仿作、抄襲、偽畫,如何分辨?

挪用、戲仿,如何將他人智慧合理轉化成自己的創作?

時尚藝術化,歷史名畫過了著作權保護期就可自由使用?

AI生成藝術,有無著作權?如何取得著作權?誰的權?

藝術法是以「藝術」領域為核心,整合相關法律規範的跨學科概念;旨在研究與解決藝術品的創作、權利取得與保護、行為規範、展覽、交易、流通、收藏等相關的法律問題。涉及領域極其廣泛而豐富,不僅關係到藝術家的人格權、財產權、創作的表達權及其規範,更重要的是關係到藝術創造的激勵、社會對藝術品的審美需求,以及藝術品的合理流通與傳承。所有與藝術(特別是視覺藝術)創作相關的法律制度、法律行為、司法裁判與國際公約都是其研究的課題。要旨包括:

◆如何平衡藝術創作自由與保護創作者權益之間的矛盾

◆如何融合視覺藝術特性與著作權法體系共性的扞格

◆如何調和文化資產保護規範與著作權法的衝突

◆如何解決AI生成圖像與傳統藝術創作權利歸屬的困惑

聯合推薦

丁詩同︱臺灣大學副校長︱

王榮文︱遠流出版公司董事長︱

林昱梅︱中興大學法政學院院長︱

翁素蕙︱臺大產學交流發展協會理事長︱

張平沼︱台灣商業聯合總會理事長/收藏家︱

莊連東︱臺灣師範大學藝術學院院長︱

郭麗珍︱臺北教育大學文教法律研究所所長︱

陳愷璜︱臺北藝術大學校長︱

黃啟瑞︱臺北大學商學院院長︱

廖仁義︱國立臺灣美術館前館長︱

目錄

藝術家須兼具感性的頭腦與理性的思維 莊連東

法律與藝術的深入對話與連結 陳愷璜

為臺灣美術史研究增添法律為主題的研究路徑 廖仁義

第一章 《藝術法》不是一部法律

第一節 《藝術法》或《藝術與法律》

第二節 藝術法的重要性

第三節 哪些人需要藝術法的知識

第四節 藝術法的論述範圍

第二章 法律語境下的藝術

第一節 藝術是什麼

第二節 藝術的法律爭議

第三節 如何界定藝術的法律概念

一、藝術的類別

二、藝術品的法律內涵

三、法官的審美品味中立

第三章 藝術創作自由的邊界

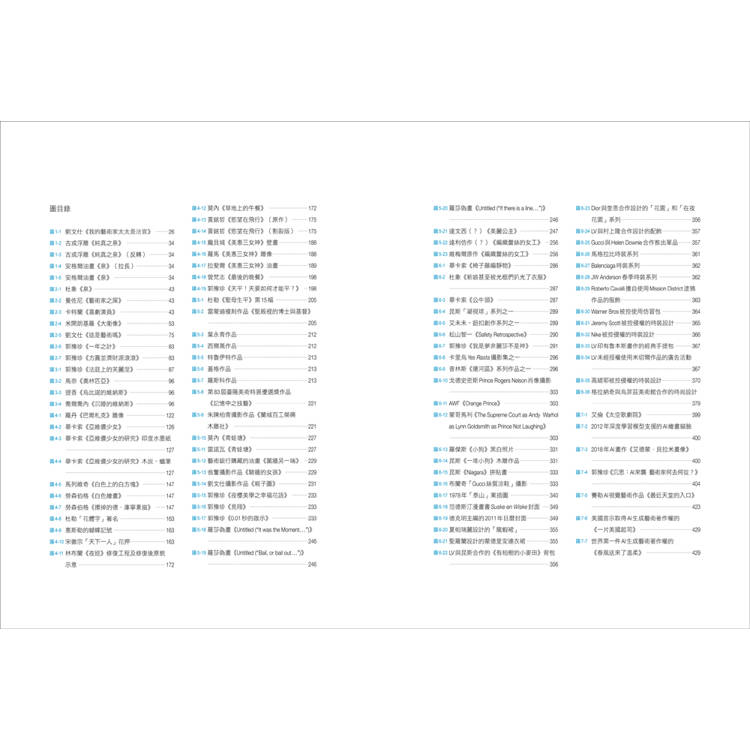

第一節 從一幅畫說起

第二節 藝術自由的憲法思考

第三節 色情與創作自由的角力

一、裸體、性與淫穢色情

二、猥褻的法律規定與司法認定

三、認定標準的進化:以美國聯邦最高法院為例

四、兒童的特別保護

第四章 創作主體的權利

第一節 權利主體

一、原則

二、例外

第二節 權利的取得

一、著作權的產生

二、取得著作權利的實質要件

三、思想與表達區分原則

四、思想與表達合併原則

第三節 著作人格權

一、概說

二、公開發表權(又稱「披露權」)

三、署名權(又稱「歸屬權」)

四、禁止不當修改權(又稱「保護作品完整權」)

五、禁止貶損性對待權

第四節 著作財產權

一、概說

二、重製權

三、改作權

第五章 藝術創作行為規範

第一節 模仿、抄襲與剽竊

一、複製(模仿)是好是壞

二、藝術史上首宗「抄襲」官司

三、如何認定抄襲、剽竊

四、畫虎不成也是貓

第二節 仿作與偽畫

一、法的不為與不得不為

二、巴爾札克的一篇小說與偽畫態樣

三、偽畫的法律責任

四、偽畫的違法性意識

第六章 合理使用及其適用

第一節 合理使用

一、著作權法的利益平衡機制

二、合理使用的法律性質

三、「轉化性」是合理使用的重要關鍵

四、轉化性如何確定

五、我國著作權法相關規定

第二節 挪用

一、概念界定及其對著作權法的挑戰

二、挪用與合理使用

三、藝術挪用的關鍵法律爭議

第三節 戲仿

一、戲仿的概念及其與挪用的關係

二、戲仿在著作權法上的定位與特徵

第四節 時尚藝術化

一、概說

二、時尚藝術化的策略

三、時尚藝術化的法律衝突

第七章 AI生成藝術的法律疑義

第一節 AI生成藝術是數位藝術的一種類型

第二節 數位藝術的特徵與法律特性

一、數位藝術的特徵

二、數位藝術存在的法律特性

三、數位藝術衍生影像的權利歸屬

第三節 AI 生成藝術的法律難題

一、概念

二、AI來襲藝術家何去何從

三、各國對AI生成藝術與著作權關係的因應

四、AI生成藝術與著作權法的主要爭點

法律與藝術的深入對話與連結 陳愷璜

為臺灣美術史研究增添法律為主題的研究路徑 廖仁義

第一章 《藝術法》不是一部法律

第一節 《藝術法》或《藝術與法律》

第二節 藝術法的重要性

第三節 哪些人需要藝術法的知識

第四節 藝術法的論述範圍

第二章 法律語境下的藝術

第一節 藝術是什麼

第二節 藝術的法律爭議

第三節 如何界定藝術的法律概念

一、藝術的類別

二、藝術品的法律內涵

三、法官的審美品味中立

第三章 藝術創作自由的邊界

第一節 從一幅畫說起

第二節 藝術自由的憲法思考

第三節 色情與創作自由的角力

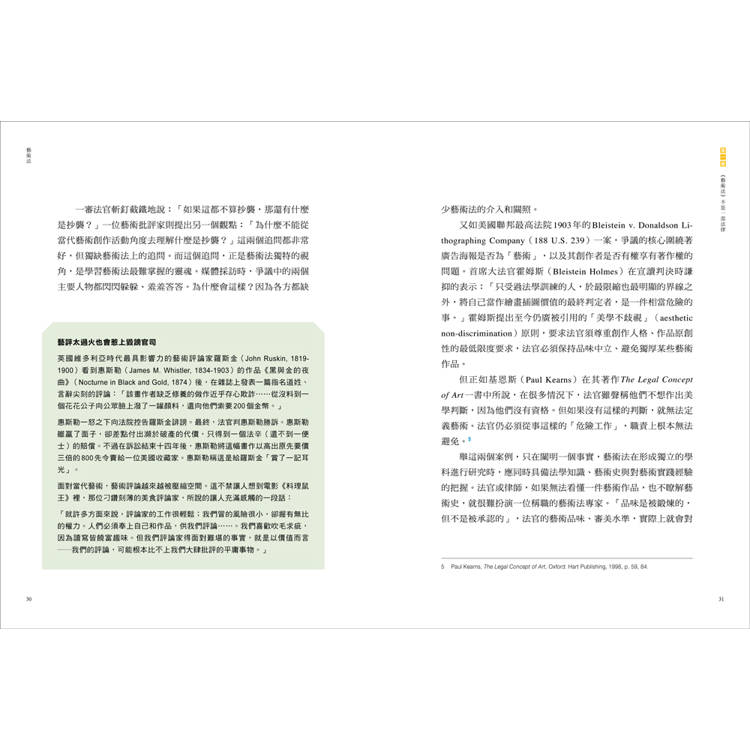

一、裸體、性與淫穢色情

二、猥褻的法律規定與司法認定

三、認定標準的進化:以美國聯邦最高法院為例

四、兒童的特別保護

第四章 創作主體的權利

第一節 權利主體

一、原則

二、例外

第二節 權利的取得

一、著作權的產生

二、取得著作權利的實質要件

三、思想與表達區分原則

四、思想與表達合併原則

第三節 著作人格權

一、概說

二、公開發表權(又稱「披露權」)

三、署名權(又稱「歸屬權」)

四、禁止不當修改權(又稱「保護作品完整權」)

五、禁止貶損性對待權

第四節 著作財產權

一、概說

二、重製權

三、改作權

第五章 藝術創作行為規範

第一節 模仿、抄襲與剽竊

一、複製(模仿)是好是壞

二、藝術史上首宗「抄襲」官司

三、如何認定抄襲、剽竊

四、畫虎不成也是貓

第二節 仿作與偽畫

一、法的不為與不得不為

二、巴爾札克的一篇小說與偽畫態樣

三、偽畫的法律責任

四、偽畫的違法性意識

第六章 合理使用及其適用

第一節 合理使用

一、著作權法的利益平衡機制

二、合理使用的法律性質

三、「轉化性」是合理使用的重要關鍵

四、轉化性如何確定

五、我國著作權法相關規定

第二節 挪用

一、概念界定及其對著作權法的挑戰

二、挪用與合理使用

三、藝術挪用的關鍵法律爭議

第三節 戲仿

一、戲仿的概念及其與挪用的關係

二、戲仿在著作權法上的定位與特徵

第四節 時尚藝術化

一、概說

二、時尚藝術化的策略

三、時尚藝術化的法律衝突

第七章 AI生成藝術的法律疑義

第一節 AI生成藝術是數位藝術的一種類型

第二節 數位藝術的特徵與法律特性

一、數位藝術的特徵

二、數位藝術存在的法律特性

三、數位藝術衍生影像的權利歸屬

第三節 AI 生成藝術的法律難題

一、概念

二、AI來襲藝術家何去何從

三、各國對AI生成藝術與著作權關係的因應

四、AI生成藝術與著作權法的主要爭點

序/導讀

是「藝術」還是「猥褻」?在當代都交給司法做最終權威的裁奪。有關猥褻色情的定義,一直是各國司法上的主要爭議,也發展出各種的認定標準。1964年,美國聯邦最高法院審理「雅格碧利訴俄亥俄州案」(Jacobellis v. Ohio),大法官斯圖爾特(Potter Stewart)就說「我沒有辦法定義什麼是猥褻,但我一看到,我就知道。(I know it, when I see it.)」

正因為「要看到,才知道」,在那之後有很長一段時間,最高法院博袖儒雅的大法官們,不得不在法院大樓的放映廳裡,「正襟危坐」地一起觀看某部被指涉猥褻的電影,以便作出「適切」的判決。

開宗明義就引用斯圖爾特大法官的這句司法史名言,並不是想一開始就介入這自古以來便是爭論不休的議題的論辯,而是想引用同樣的話語,來回應什麼是「藝術法」的提問,答案是:「看到,就會知道」。

事實上,沒有一部叫「藝術法」的法律,本書使用的「藝術法」,並不是指涉某一特定法律的名稱。不可否認,「藝術法」在國內是相對陌生的概念。到底,這本書的內容在講些什麼?論述範圍為何?很多朋友直截反映,是不是講著作權法?不能說錯,但也不全然正確。

著作權法確實是保護藝術創作成果,激勵藝術創作動力的重要基礎;「藝術法」必然與著作權法有著千絲萬縷的聯繫。但「藝術法」絕不以著作權法為限;尤其,即使與著作權法有關的部分,也要跳脫著作權法的傳統思維理路,必須直接切進藝術的本質內涵,並由此發展出屬於藝術專用的法律概念。也就是,要將藝術的特性,打進著作權法的框架,進行有機的融合,再提煉出來作為處理、解決藝術創作相關法律爭議的工具。

換言之,藝術法就是以「藝術」(特別是視覺藝術)領域為核心,整合相關法律規範的跨學科概念;旨在研究與解決藝術品的創作、權利取得與保護、行為規範、展覽、交易、流通、收藏……等相關的法律問題。是以藝術作品為保護客體的特殊法律部門,是規範特定藝術作品的利益主體及其權利義務相關的具有普遍約束力的法規範的「總和」。

當代由於藝術市場的快速擴張,導致藝術財產國際貿易的增加,而隨之出現的眾多法律問題也顯示了對「藝術法」專業的需求。相較於其他法領域,藝術的立法與治理,基於藝術概念的開放性與審美觀念變動不居的性格,大多情況非立法時所能預見或明確定義。

因此,藝術法體系不可能是一個封閉體系。傳統上以道德和倫理價值為中心的法體系觀(例如刑法與民法體系),甚至因應資本市場產生的著作權法制,面對藝術的多元價值,於實踐上仍須重新檢視、評論。藝術領域呈現出獨特的法律問題,「藝術法」正需要成為一個專門的法律領域。

「藝術法」涉及領域極其廣泛而豐富,不僅關係到藝術家的人格權、財產權,創作的表達權及其規範,更重要的是關係到對藝術創造的激勵、藝術品的合理流通與傳承,以及社會對藝術品的審美需求。不可能僅適用某一部專門的單行法或一個單獨的法律領域來解決,而必須綜合運用由一系列法律所構成的「法律叢」加以判斷、調整。

藝術投資市場的繁榮發展,隨著越來越多與藝術相關的五花八門的訴訟案件的發生,逐漸推進至對藝術家及其藝術作品的保護層面,「藝術法」這一概念開始撩撥大眾眼簾,有關藝術的相關法律也應運而生 。當藝術家、消費者、收藏家、投資客、博物館、美術館、畫廊、拍賣行及藝術博覽會等仲介機構出現爭議時,藝術法便是賴以定分止爭的重要依據。

而如前所述,「藝術法」是整合相關法律規範的跨學科概念,橫跨眾多法律門類,所涉及的內容十分龐雜,所有與藝術創作相關的法律制度、法律行為與司法裁判都是其研究的課題。而伴隨著藝術品市場規模的壯大、產業門類的拓展,以及新科技對藝術帶來的挑戰,藝術法所面臨的新問題和可能性也隨之增多;虛擬實境、人工智慧等科技在藝術領域的運用,不斷挑戰著人們既有的對「藝術家」、「藝術品」,乃至藝術創作活動本身的認知,開啟對於藝術邊界問題的再探討。

尤其,藝術創作是完全主觀的,既有個人風格的獨特性,又有屬於特定文化土壤孕育的在地性,更有跨國流通與審美觀念的全球性,必須打開單一國內法的封閉觀念,放眼全球,包括國際條約及各主要國家及法域的法制發展趨勢及司法實踐。

如此龐大的課題,不可能在一本書內,將所有相關的法律規範及其問題、論述,均予囊括。筆者認為,完整的藝術法,包括三大部分:即藝術創作法、藝術交易法與藝術行政法。作為國內第一本《藝術法》專書,不得不自我限縮企圖心,將範圍僅架構在國內學術界最缺乏而迫切需要的「藝術創作法」的部分。

本書的完成,要特別感謝豫珍(我家親愛老大),於筆者「賞玩」法制逾三十年後,在一個關鍵時點的偶然念頭,帶我進入浩瀚無邊、生動有趣的藝術異次元世界,給我很多寫作靈感的啟發與深刻的對話、批評、修改,並授權其畫作的自由使用。如果沒有豫珍,就沒有《藝術法》的誕生。

其次,感謝國家圖書館,提供優質的空間,讓我能朝九晚五心無旁鶩地投入研究、撰寫。本書第一個字,從國圖開始;最後一個句點,也在國圖劃上。

萬事俱備,尚須東風。遠流集團王榮文董事長親自聽取本書重點說明後,給予高度肯定與支持,並蒙其提點,加上副標「藝術創作者的法律防線,法庭攻防戰的藝術論典」,為本書市場訴求作精要定位。

惟當前實體書經營不易,是否全彩印刷?成本始終是個難題。要特別感謝推動公益不遺餘力,又熱愛文化、藝術、教育事業的龔書都先生,考量本書除蘊含豐富知識外,也包容眾多藝術圖資,無條件贊助全彩精美印刷,這本融合藝術與法律、求真求善也求美的寶典,才能精彩呈現。

劉文仕 2025年10月11日

誌於國家圖書館第19號研究小間

正因為「要看到,才知道」,在那之後有很長一段時間,最高法院博袖儒雅的大法官們,不得不在法院大樓的放映廳裡,「正襟危坐」地一起觀看某部被指涉猥褻的電影,以便作出「適切」的判決。

開宗明義就引用斯圖爾特大法官的這句司法史名言,並不是想一開始就介入這自古以來便是爭論不休的議題的論辯,而是想引用同樣的話語,來回應什麼是「藝術法」的提問,答案是:「看到,就會知道」。

事實上,沒有一部叫「藝術法」的法律,本書使用的「藝術法」,並不是指涉某一特定法律的名稱。不可否認,「藝術法」在國內是相對陌生的概念。到底,這本書的內容在講些什麼?論述範圍為何?很多朋友直截反映,是不是講著作權法?不能說錯,但也不全然正確。

著作權法確實是保護藝術創作成果,激勵藝術創作動力的重要基礎;「藝術法」必然與著作權法有著千絲萬縷的聯繫。但「藝術法」絕不以著作權法為限;尤其,即使與著作權法有關的部分,也要跳脫著作權法的傳統思維理路,必須直接切進藝術的本質內涵,並由此發展出屬於藝術專用的法律概念。也就是,要將藝術的特性,打進著作權法的框架,進行有機的融合,再提煉出來作為處理、解決藝術創作相關法律爭議的工具。

換言之,藝術法就是以「藝術」(特別是視覺藝術)領域為核心,整合相關法律規範的跨學科概念;旨在研究與解決藝術品的創作、權利取得與保護、行為規範、展覽、交易、流通、收藏……等相關的法律問題。是以藝術作品為保護客體的特殊法律部門,是規範特定藝術作品的利益主體及其權利義務相關的具有普遍約束力的法規範的「總和」。

當代由於藝術市場的快速擴張,導致藝術財產國際貿易的增加,而隨之出現的眾多法律問題也顯示了對「藝術法」專業的需求。相較於其他法領域,藝術的立法與治理,基於藝術概念的開放性與審美觀念變動不居的性格,大多情況非立法時所能預見或明確定義。

因此,藝術法體系不可能是一個封閉體系。傳統上以道德和倫理價值為中心的法體系觀(例如刑法與民法體系),甚至因應資本市場產生的著作權法制,面對藝術的多元價值,於實踐上仍須重新檢視、評論。藝術領域呈現出獨特的法律問題,「藝術法」正需要成為一個專門的法律領域。

「藝術法」涉及領域極其廣泛而豐富,不僅關係到藝術家的人格權、財產權,創作的表達權及其規範,更重要的是關係到對藝術創造的激勵、藝術品的合理流通與傳承,以及社會對藝術品的審美需求。不可能僅適用某一部專門的單行法或一個單獨的法律領域來解決,而必須綜合運用由一系列法律所構成的「法律叢」加以判斷、調整。

藝術投資市場的繁榮發展,隨著越來越多與藝術相關的五花八門的訴訟案件的發生,逐漸推進至對藝術家及其藝術作品的保護層面,「藝術法」這一概念開始撩撥大眾眼簾,有關藝術的相關法律也應運而生 。當藝術家、消費者、收藏家、投資客、博物館、美術館、畫廊、拍賣行及藝術博覽會等仲介機構出現爭議時,藝術法便是賴以定分止爭的重要依據。

而如前所述,「藝術法」是整合相關法律規範的跨學科概念,橫跨眾多法律門類,所涉及的內容十分龐雜,所有與藝術創作相關的法律制度、法律行為與司法裁判都是其研究的課題。而伴隨著藝術品市場規模的壯大、產業門類的拓展,以及新科技對藝術帶來的挑戰,藝術法所面臨的新問題和可能性也隨之增多;虛擬實境、人工智慧等科技在藝術領域的運用,不斷挑戰著人們既有的對「藝術家」、「藝術品」,乃至藝術創作活動本身的認知,開啟對於藝術邊界問題的再探討。

尤其,藝術創作是完全主觀的,既有個人風格的獨特性,又有屬於特定文化土壤孕育的在地性,更有跨國流通與審美觀念的全球性,必須打開單一國內法的封閉觀念,放眼全球,包括國際條約及各主要國家及法域的法制發展趨勢及司法實踐。

如此龐大的課題,不可能在一本書內,將所有相關的法律規範及其問題、論述,均予囊括。筆者認為,完整的藝術法,包括三大部分:即藝術創作法、藝術交易法與藝術行政法。作為國內第一本《藝術法》專書,不得不自我限縮企圖心,將範圍僅架構在國內學術界最缺乏而迫切需要的「藝術創作法」的部分。

本書的完成,要特別感謝豫珍(我家親愛老大),於筆者「賞玩」法制逾三十年後,在一個關鍵時點的偶然念頭,帶我進入浩瀚無邊、生動有趣的藝術異次元世界,給我很多寫作靈感的啟發與深刻的對話、批評、修改,並授權其畫作的自由使用。如果沒有豫珍,就沒有《藝術法》的誕生。

其次,感謝國家圖書館,提供優質的空間,讓我能朝九晚五心無旁鶩地投入研究、撰寫。本書第一個字,從國圖開始;最後一個句點,也在國圖劃上。

萬事俱備,尚須東風。遠流集團王榮文董事長親自聽取本書重點說明後,給予高度肯定與支持,並蒙其提點,加上副標「藝術創作者的法律防線,法庭攻防戰的藝術論典」,為本書市場訴求作精要定位。

惟當前實體書經營不易,是否全彩印刷?成本始終是個難題。要特別感謝推動公益不遺餘力,又熱愛文化、藝術、教育事業的龔書都先生,考量本書除蘊含豐富知識外,也包容眾多藝術圖資,無條件贊助全彩精美印刷,這本融合藝術與法律、求真求善也求美的寶典,才能精彩呈現。

劉文仕 2025年10月11日

誌於國家圖書館第19號研究小間

試閱

藝術時尚化的法律衝突

—— 一般著作權侵權問題

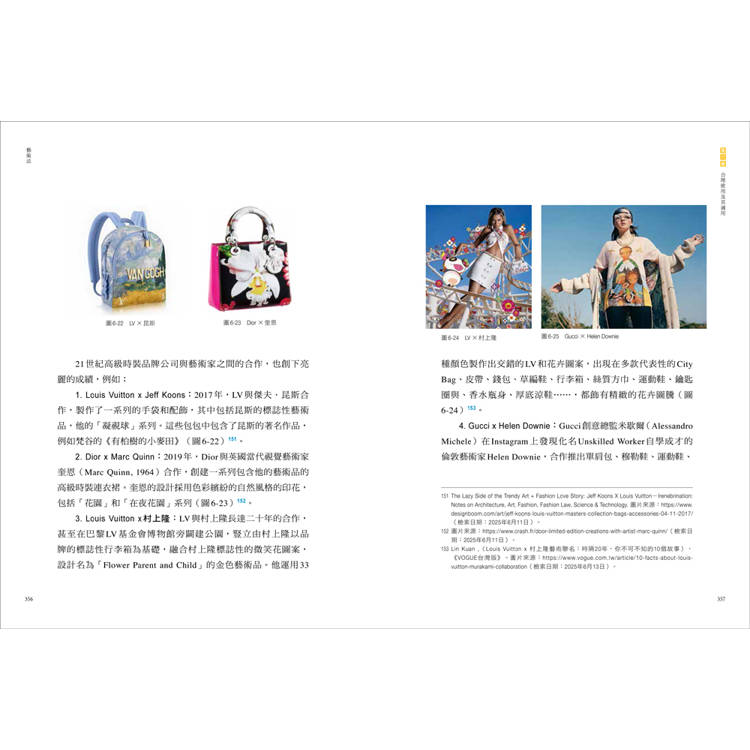

LV、Dior、Gucci等與藝術家的合作策略,在市場上都有很好的迴響,法律上也未產生爭議。但是,既然是一種藝術作品或其核心元素的挪用,所有會發生在其他領域的侵權爭議,同樣也會發生在時尚的藝術挪用。

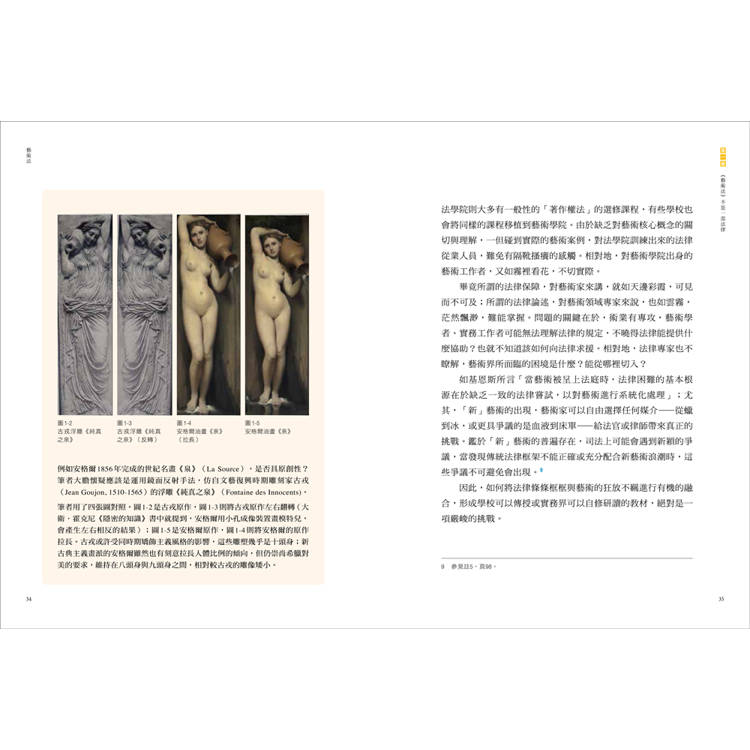

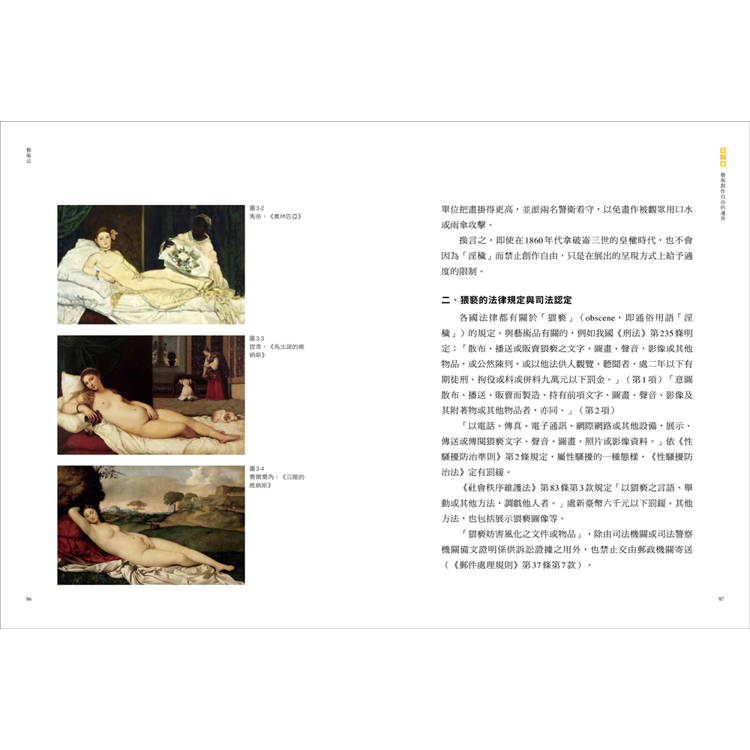

例如2012年舊金山塗鴉藝術家Mission District控告Roberto Cavalli在其設計中未經許可使用他們的塗鴉作品(圖6-29),除了抄襲涉及侵害著作權外,他們還擔心消費者會將塗鴉作品與Cavalli的商業、奢華形象不當聯繫,與街頭藝術精神相矛盾。該案最終庭外和解,Cavalli公司並移除了有爭議的藝術作品。

又例如2012 年Louis Vuitton Malletier, S. A. v. Warner Bros案,因為華納公司在電影《宿醉》(The Hangover)第二部中使用仿冒的LV手提包。原告聲稱,影片中葛里芬納奇(Zach Galifianakis)飾演的加納在機場時背著一個假冒包(圖6-30),坐在長椅上說:「小心!那是LV。」其實那是與LV產品相似的Diophy 包,影片的內容會讓消費者誤以為這是LV正品,從而降低其商標的價值。華納公司辯稱其使用該手袋屬於合理使用。紐約南區聯邦地區法院採用了第一修正案對「藝術作品」保護的雙重檢驗,確定商標的使用是否具有藝術相關性且不具有明顯的誤導性。判決仿冒包的使用與電影情節有一定的藝術關聯,華納兄弟無意誤導大眾。並確認在大多數情況下,在藝術作品中允許使用商標。

2015年紐約塗鴉藝術家Rime也控告時裝品牌Moschino的創意總監斯科特(Jeremy Scott),在未經同意之下,擅自將他創作的壁畫圖案,放在Moschino秋季系列服飾的最顯眼處,出現在大都會博物館時裝秀上。斯科特辯稱這些圖像是由一位與他毫無關係的平面藝術家創作和選擇的,但拒絕透露這位藝術家的名字。法院判決Rime 勝訴,指出:儘管被告只在其系列中的兩件衣服上使用「Rime」,但這兩件連衣裙大量採用了Rime的Vandal Eyes 壁畫(圖6-31)。

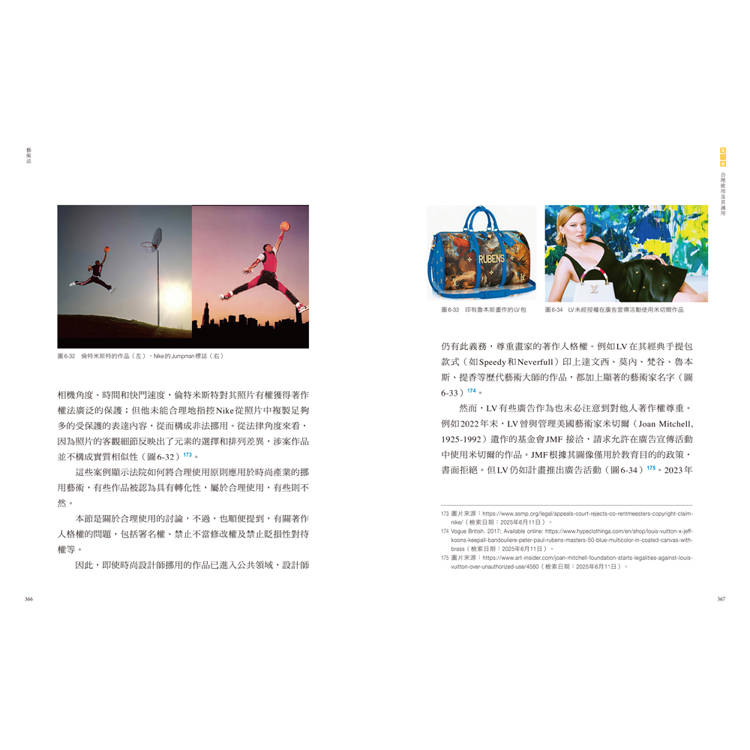

2015年Rentmeester v. Nike, Inc.,攝影師倫特米斯特(Jacobus Rentmeester)控告Nike侵犯著作權,因為該公司在「Jumpman」標誌中使用了他為運動員麥可.喬丹(Michael Jordan)拍攝的一張照片。Nike認為,屬於轉化性使用,因此是合理使用。美國第九巡迴上訴法院認為,儘管從照片姿勢的表達方式、選擇的相機角度、時間和快門速度,倫特米斯特對其照片有權獲得著作權法廣泛的保護;但他未能合理地指控Nike從照片中複製足夠多的受保護的表達內容,從而構成非法挪用。從法律角度來看,因為照片的客觀細節反映出了元素的選擇和排列差異,涉案作品並不構成實質相似性(圖6-32)。

這些案例顯示法院如何將合理使用原則應用於時尚產業的挪用藝術,有些作品被認為具有轉化性,屬於合理使用,有些則不然。

本節是關於合理使用的討論,不過,也順便提到,有關著作人格權的問題,包括署名權、禁止不當修改權及禁止貶損性對待權等。

因此,即使時尚設計師挪用的作品已進入公共領域,設計師仍有此義務,尊重畫家的著作人格權。例如LV在其經典手提包款式(如Speedy 和Neverfull)印上達文西、莫內、梵谷、魯本斯、提香等歷代藝術大師的作品,都加上顯著的藝術家名字(圖6-33)。

然而,LV有些廣告作為也未必注意到對他人著作權尊重。例如2022年末,LV曾與管理美國藝術家米切爾(Joan Mitchell, 1925-1992)遺作的基金會JMF接洽,請求允許在廣告宣傳活動中使用米切爾的作品。JMF根據其圖像僅用於教育目的的政策,書面拒絕。但LV仍如計畫推出廣告活動(圖6-34)。2023年2月21日,JMF對「LV如此漠視藝術家的權利,利用其作品謀取經濟利益,令人深感失望」,發函要求撤銷廣告宣傳,否則將採取法律行動。後來達成和解,未進入法律程序。

不僅廣告所置入的藝術品須注意到他人著作權法的權利,特別如前述藝術挪用的各種方式,如拼貼、解構、混搭、取樣等等,只是單純的靈感啟發?或是否構成侵權?抄襲、改作、挪用、衍生作品?是否被授權?是否具備轉化性而符合「合理使用」要求?

—— 一般著作權侵權問題

LV、Dior、Gucci等與藝術家的合作策略,在市場上都有很好的迴響,法律上也未產生爭議。但是,既然是一種藝術作品或其核心元素的挪用,所有會發生在其他領域的侵權爭議,同樣也會發生在時尚的藝術挪用。

例如2012年舊金山塗鴉藝術家Mission District控告Roberto Cavalli在其設計中未經許可使用他們的塗鴉作品(圖6-29),除了抄襲涉及侵害著作權外,他們還擔心消費者會將塗鴉作品與Cavalli的商業、奢華形象不當聯繫,與街頭藝術精神相矛盾。該案最終庭外和解,Cavalli公司並移除了有爭議的藝術作品。

又例如2012 年Louis Vuitton Malletier, S. A. v. Warner Bros案,因為華納公司在電影《宿醉》(The Hangover)第二部中使用仿冒的LV手提包。原告聲稱,影片中葛里芬納奇(Zach Galifianakis)飾演的加納在機場時背著一個假冒包(圖6-30),坐在長椅上說:「小心!那是LV。」其實那是與LV產品相似的Diophy 包,影片的內容會讓消費者誤以為這是LV正品,從而降低其商標的價值。華納公司辯稱其使用該手袋屬於合理使用。紐約南區聯邦地區法院採用了第一修正案對「藝術作品」保護的雙重檢驗,確定商標的使用是否具有藝術相關性且不具有明顯的誤導性。判決仿冒包的使用與電影情節有一定的藝術關聯,華納兄弟無意誤導大眾。並確認在大多數情況下,在藝術作品中允許使用商標。

2015年紐約塗鴉藝術家Rime也控告時裝品牌Moschino的創意總監斯科特(Jeremy Scott),在未經同意之下,擅自將他創作的壁畫圖案,放在Moschino秋季系列服飾的最顯眼處,出現在大都會博物館時裝秀上。斯科特辯稱這些圖像是由一位與他毫無關係的平面藝術家創作和選擇的,但拒絕透露這位藝術家的名字。法院判決Rime 勝訴,指出:儘管被告只在其系列中的兩件衣服上使用「Rime」,但這兩件連衣裙大量採用了Rime的Vandal Eyes 壁畫(圖6-31)。

2015年Rentmeester v. Nike, Inc.,攝影師倫特米斯特(Jacobus Rentmeester)控告Nike侵犯著作權,因為該公司在「Jumpman」標誌中使用了他為運動員麥可.喬丹(Michael Jordan)拍攝的一張照片。Nike認為,屬於轉化性使用,因此是合理使用。美國第九巡迴上訴法院認為,儘管從照片姿勢的表達方式、選擇的相機角度、時間和快門速度,倫特米斯特對其照片有權獲得著作權法廣泛的保護;但他未能合理地指控Nike從照片中複製足夠多的受保護的表達內容,從而構成非法挪用。從法律角度來看,因為照片的客觀細節反映出了元素的選擇和排列差異,涉案作品並不構成實質相似性(圖6-32)。

這些案例顯示法院如何將合理使用原則應用於時尚產業的挪用藝術,有些作品被認為具有轉化性,屬於合理使用,有些則不然。

本節是關於合理使用的討論,不過,也順便提到,有關著作人格權的問題,包括署名權、禁止不當修改權及禁止貶損性對待權等。

因此,即使時尚設計師挪用的作品已進入公共領域,設計師仍有此義務,尊重畫家的著作人格權。例如LV在其經典手提包款式(如Speedy 和Neverfull)印上達文西、莫內、梵谷、魯本斯、提香等歷代藝術大師的作品,都加上顯著的藝術家名字(圖6-33)。

然而,LV有些廣告作為也未必注意到對他人著作權尊重。例如2022年末,LV曾與管理美國藝術家米切爾(Joan Mitchell, 1925-1992)遺作的基金會JMF接洽,請求允許在廣告宣傳活動中使用米切爾的作品。JMF根據其圖像僅用於教育目的的政策,書面拒絕。但LV仍如計畫推出廣告活動(圖6-34)。2023年2月21日,JMF對「LV如此漠視藝術家的權利,利用其作品謀取經濟利益,令人深感失望」,發函要求撤銷廣告宣傳,否則將採取法律行動。後來達成和解,未進入法律程序。

不僅廣告所置入的藝術品須注意到他人著作權法的權利,特別如前述藝術挪用的各種方式,如拼貼、解構、混搭、取樣等等,只是單純的靈感啟發?或是否構成侵權?抄襲、改作、挪用、衍生作品?是否被授權?是否具備轉化性而符合「合理使用」要求?

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價