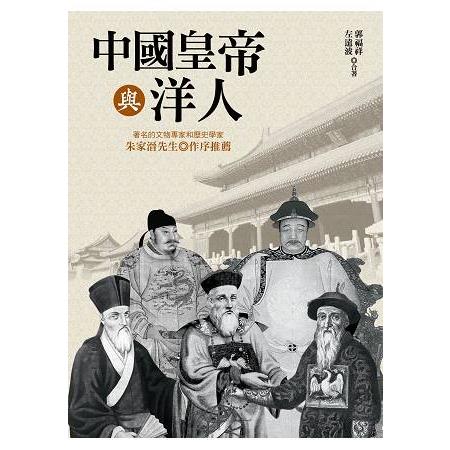

中國皇帝與洋人

活動訊息

內容簡介

中國帝王與外國人交流的歷史相當久遠,傳說早在堯舜禹時代,就有西方的崑崙、渠搜、析支等國前來朝貢。至於帝王主動與外國人往來,則大約始於周穆王。 到了漢代張騫出使西域以後,隨著絲綢之路開通,外部世界的資訊源源不絕地傳入,中外政治、經濟與文化交流開始繁盛起來,中國的最高統治者皇帝與外國人的直接或間接接觸也才逐漸增多。

中國皇帝究竟是怎麼樣與外國人交流的?他們又以什麼樣的視角看待外部世界?從歷史背景來看主要有三個方面:一是異域宗教傳入中國後,與外國教士、教徒的往來;二是外國使節及其他人員來到中國,產生不同形式的交流;三是清代晚期西方國家以武力敲開中國大門之後,中國被迫與外國人廣泛接觸。這些交流儘管形式、內容各異,卻對中國及相關國家產生程度不同的影響。

本書透過以上三點內容為主軸去繁化簡,做有次序的整理,可以看出中國皇帝與外國人交流的整體脈絡。據此對相關史實進行客觀描述和忠實記錄,真實地反映中國歷史的一個重要側面,歷史不能改寫,但能夠啟迪未來。

目錄

序 朱家 009

前言 011

第一章 宋以前的帝王與外國人

第一節 帝王與東來佛僧 018

第二節 東天皇與西皇帝 022

第三節 唐王與景教徒 027

第二章 元朝皇帝與外國人

第一節 成吉思汗西征中的歸降者 032

第二節 羅馬教廷與元朝皇帝 034

一、首次出使--不成功的接觸 034

二、紛沓而至的使者 038

三、元代宮中的傳教者 042

第三節 蒙古繁盛的直接見證人 048

一、海屯朝見蒙哥汗 048

二、忠於忽必烈的愛薛 049

三、他們遊歷了最廣泛的世界 051

第三章 大明皇帝與東西客人

第一節 客死中國的國王 058

一、遣使宣慰和十五不征之夷國 058

二、浡泥王魂斷南京 060

三、其他朝貢的國王 064

第二節 明帝欽賜外國詩 066

一、明太祖問詢海外風俗 067

二、永樂封山岳的紀盛之作 069

第三節 明帝與使節 071

一、「朕猶爾父也」 072

二、沙哈魯使團所見到的永樂帝 074

三、明武宗與「葡使」火者亞三 077

第四節 利瑪竇與萬曆帝 079

一、利瑪竇其人 079

二、歷盡艱辛入宮門 081

三、給萬曆帝的貢品 086

四、萬曆帝的門客 087

五、天子腳下的墓地 090

六、接踵而來的曆局支柱 091

第五節 南明宮廷與西方傳教士 095

一、三帝之友畢方濟 095

二、永曆皇族皈依天主教 097

三、皇帝的使者--卜彌格 099

第四章 兩朝帝王與湯若望

第一節 明朝末帝與西洋寵臣 106

一、修訂曆法 進獻儀器 106

二、欽命鑄炮 勸帝入教 109

第二節 欽天監監正與阿瑪王 113

第三節 順治帝的「瑪法」 115

第五章 康熙帝與外國人

第一節 「己不知,焉能斷人之是非?」 122

第二節 皇帝顧問南懷仁的生榮與死諡 124

一、幾度周折 漂洋來華 124

二、效力朝廷 成就斐然 125

三、顧問、老師和朋友 130

四、輝煌的終結 133

第三節 康熙與法國傳教士 134

一、兩帝相慕 傳教士東來 134

二、充任宮廷教師 137

三、皇帝治病用西藥 139

四、康熙治水與大地測繪 141

五、奉旨參與中俄談判 143

第四節 康熙與其他傳教士 145

一、康熙和他的音樂教師們 145

二、馬國賢神父的清宮十三年 148

三、出巡路上的接見 149

四、開禁傳教 151

第五節 特使反目 康熙逐客 153

一、「禮儀之爭」的由來和公開 154

二、康熙帝怒斥特使多羅 156

三、嘉樂的努力終成灰燼 158

四、康熙抑教而不禁技 162

第六章 主人與奴僕

第一節 雍正與傳教士 166

一、繼位風波與禁教 166

二、請求調節無效 168

三、利用中才顯寬容 170

第二節 冷峻的外表 溫和的內心 173

第三節 傳教士壟斷欽天監 176

一、侍奉三朝的西洋監正戴進賢 176

二、又一位西洋監正劉松齡 180

第四節 乾隆與西洋畫家 182

一、乾隆與首席畫師郎士寧 182

二、乾隆與清宮其他西洋畫家 186

三、十全武功與戰功圖 189

第五節 太平天子與西洋奇器 192

一、寵幸西洋鐘錶機械師 192

二、西洋樓與大水法 197

三、西樂縈繞紫禁城 200

第六節 皇帝與使臣之間 202

一、充分的準備 謹慎的接待 203

二、名分與禮儀紛爭 206

三、熱河覲見 209

四、小偷似的離去 213

五、被驅逐的使團和主權地位的喪失 214

第七章 天門洞開以後

第一節 面對陌生的敵人 218

一、天朝迷夢的破滅 218

二、被洋人嚇跑的皇帝 221

三、「兩個強盜闖進了夏宮」 223

四、「天朝」有了外交部 226

第二節 同治帝與外國公使 230

一、外國公使進駐京城 230

二、不肯跪拜,還當你是「貢使」 233

第三節 光緒帝與外國人的特殊會面 238

一、召見日本前首相伊藤博文 238

二、洋醫生為皇帝診病 242

第四節 「洋人的朝廷」 245

一、引火燒身的宣戰 245

二、古都北京的奇辱 248

三、皇宮禁苑的劫難 254

四、洋人勒逼慈禧歸政 259

五、「朕心實負疚焉」 263

六、早該放下的空架子 270

第五節 受皇帝委任的外國人 273

一

序/導讀

序

近些年來,隨著對外日益的開放,有關中外關係史方面的問題已成為史學研究的熱點之一,論文論著層出不窮,研究工作日趨深入,人們在茫茫史海中鈎沉探索,從不同的側面研究和解答著一個又一個問題。但由於種種原因,對於皇帝與外國人的關係,至今仍然缺乏系統的討論。而作為中外關係史的一個重要內容,這方面的歷史直接圍繞中國最高統治者皇帝而發生,對當時的最高決策勢必產生影響,有的甚至可能影響到中國及其相關國家的歷史進程。對此,我們應該給予必要的重視。

我面前的這部《中國皇帝與洋人》書稿,便是以歷史時代為主脈,將東鱗西爪散見於載籍的確鑿史料,系統地彙集成了一篇篇可讀性很強的文字,對歷史上皇帝與外國人的交往,做了深入淺出的描述和剖析。全書內容均有據可查,講述的雖然都是久遠的往事,但讀起來並無枯燥乏味之感。

那麼,歷史上皇帝與外國人打交道的情況到底如何呢?正如作者所言,主要表現在三個方面,即:異域宗教傳入中國後,與外國教士、教徒的往來;外國使節及其他人員來到中國,與之發生不同形式的交往;晚清西方列強以武力叩開中國大門後,被迫與外國人發生廣泛接觸。在此需要強調的是,這些交往儘管形式不盡相同,內容也有所差別,但從總體上看卻是不平等的。

因為千百年來,中國上層一直以天朝上國自居,將其他國家視為蠻夷之邦,對於外國人和外來文化多採取凌駕姿態,這是長期以來中國始終以其輝煌的文明成就雄居東方而形成的地位和理念。到了明清時期,高度發展的君主專制統治是中國政治的最顯著特徵,更使得統治者傳統的自大心理盲目膨脹,因此將廣闊的世界完全納入到以自己為中心、按照封建等級和名分構成的華夷體系和朝貢體制中。在這樣的文化背景下,皇帝與外國人之間實際上也是一種主僕關係,所以自然也就沒有多少平等性可言。

不過,從不同的角度觀察同一時期的歷史,有時也會發現迥然不同的現象。例如清代康雍乾時期,中國國家統一,社會安定,經濟繁榮,國力超越了以往任何一個王朝,因此號稱「康乾盛世」。而此時的歐洲國家,正在經歷著一種嶄新的產業革命和政治革命,社會生產力突飛猛進,思想文化領域更是充滿了生機和活力。兩相對比,此時的中國已如強弩之末,開始走向窮途末路了。

一七五七年,乾隆皇帝下令禁海閉關,規定:禁止華人出洋和僑居國外,指定廣州為唯一通商口岸,朝廷官員「不准與外吏接觸,不准與外吏私通信函」。在日益靠近的世界大潮的衝擊下,統治只能步步退卻。到了鴉片戰爭以後,天朝體制在西方列強的步步進逼下逐漸崩塌,皇帝與外國人的關係開始發生完全相反的轉化,又呈現出了一種倒置的不平等現象。

歷史像一面鏡,可以鑒往知來。衡量一部歷史讀物有益與否,應該看它是不是在把握真實性的前提下,客觀地探究以往的興衰成敗,進而獲得一定的哲理與啟迪。太史公所言「究天人之際,通古今之變」,實際上就是古人治史所追求的境界。

《中國皇帝與洋人》是否如此?也許仁者見仁,智者見智。但它的確有價值、有新意,因此我願意向讀者推薦它。

二○○一年十一月

於紫禁城

前言

悠久燦爛的中華文明,有著一脈相承的獨立發展軌跡。然而獨立並非與世隔絕,歷史上的中國與外部世界,同樣存在著或頻繁、或斷續的往來。作為對外最高接觸--中國帝王與外國人的交流,歷史也相當久遠,傳說早在堯舜禹時代,就有西方的崑崙、渠搜、析支等國前來朝貢。至於帝王主動與外國人的交往,則大約始於周穆王。當時穆王西征犬戎,到了極西的「西王母」居住之地,因受到隆重接待,曾一度「樂而忘歸」。

當然,古代由於地理上的局限,世界上幾乎所有的民族都曾經歷過相當漫長的閉塞時期,那時人們常常將生活在遙遠地區的人群視為朦朧的神話,並由此產生過許多奇特的傳說。如希臘最早稱中國人為「賽里斯人」,認為他們「身高十三肘尺」,「年逾二百歲」,「皮與河馬相似,故萬箭不能入」。而在當時的中國人眼裡,西方世界同樣也是一個謎。如《山海經》中就曾將西方之人描寫成:「其狀如人,豹尾虎齒。」縱觀整個先秦時代,中國人對外部世界的認知都十分有限:在很長一段時間裡,始終認為自己生活在世界的中心,所以自稱中國;又因為自己的這片土地美麗可愛,故稱中華。只是到了漢代張騫出使西域以後,隨著絲綢之路的開通,外部世界的資訊源源不絕地傳入,中外政治、經濟與文化交流開始繁盛起來,中國的最高統治者皇帝與外國人的直接或間接接觸也才逐漸增多。

中國皇帝究竟是怎樣和外國人交流的?他們又以什麼樣的視角看待外部世界?近些年來,有關中外交通的探討方興未艾,可是對於皇帝與外國人的關係問題,迄今卻似乎僅限於零散的討論。我們不揣淺薄,試圖在相關研究材料的基礎上,相對完整地表現出皇帝與外國人打交道的歷史軌跡,然而卻發現這種嘗試困難重重。一方面,在中國漫長的歷史上可以尋找到許許多多外國人活動的蹤影,其中的不少史實甚至非常值得回味,但由於中國古代社會的自然經濟結構和遠離其他文明中心的地理環境,中外正常的國家關係一直未能確立,皇帝與外界接觸的因素也是不確定的;另一方面,中國古代典籍雖然浩如煙海,但有關皇帝與外國人交往的記述卻相當有限,而且散見於載籍者又大都比較簡略。所有這些,都使我們很難系統地展現相關史實。

當然,中國皇帝與外國人的交往也並非沒有一點規律可循。從歷史背景來看主要有三個方面:一是異域宗教傳入中國後,與外國教士、教徒的往來;二是外國使節及其他人員來到中國,產生不同形式的交流;三是清代晚期西方國家以武力敲開中國大門後,中國被迫與外國人發生廣泛接觸。這些交往儘管形式、內容各異,但很多活動卻對中國及其相關國家產生過程度不同的影響。

其一,歷史上外來宗教曾多次傳入中國,其中與皇帝發生直接關係的主要有三次,即從漢代開始的佛教傳入、從唐代開始的景數傳入和從明代後期開始的天主教傳入。雖然從表面上看,它們無一不與宗教活動有關,但實質上都有著深刻的文化內涵,在歷史上曾產生劇烈的文化碰撞。

佛教產生於西元前六世紀的印度。中國皇帝與佛教的直接接觸,據文獻記載,秦始皇時代已經有之。到了漢明帝永平年間,遣使前往西域求法,這是公認的佛教傳入中國之始。由於皇帝的支持,佛教在中國發展很快,佛典翻譯變得尤為重要,於是西域各國如印度、月氏、安息、康居等地的高僧相繼東來,與中國僧人一起進行翻譯工作,其中很多人被延入宮中從事佛教活動。魏晉南北朝時期,佛教最為繁盛,許多外國僧侶進出於宮廷,與皇帝交往密切。到了唐代,由於屢派高僧西行求法,佛經由中國僧侶主譯,外國僧侶的影響才逐漸減少。

從唐代開始,時稱「大秦景教」的基督教傳入中國。唐太宗貞觀年間,景教教士阿羅本被迎入宮中翻譯經書,太宗下令准其傳教,並在長安城內建造了中國最早的景教寺院。其後景教教徒從歐洲絡繹而來,他們帶來了五百多部基督教經典,並將其中三十六部譯成漢文,敦煌鳴沙山石洞發現的景教經文抄本就有五六種之多。唐武宗時期崇道廢佛,景教同時被禁,來華的景教徒被迫聚集於廣州一地。唐末動亂,外人遭到驅殺,景教從此絕跡。直到元代,基督教才再次傳入,當時中國人稱之為「也里可溫教」。

明末清初,中國與歐洲之間以天主教耶穌會傳教士來華為契機,首次發生了面對面的文化接觸。歐洲傳教士來華傳教,始於十六世紀後期利瑪竇東來,十七至十八世紀達到高潮。他們中的許多人都是頗有學問的人文科學家和自然科學家,為了取得傳教的合法地位,便以科學為工具,通過修訂曆法、製造火炮、測繪輿圖、造鐘製器、行醫製藥、譯書講學、園林設計等一系列活動,向中國上層統治者展示一種全新的西方文化的存在。統治者很看重傳教士們的學識和技術,所以他們中有很多人被延入朝廷,直接為皇帝服務。他們會說中國話,能讀中文書,根據中國習俗改變自己的服飾、髮式和鬍鬚,遵從中國禮儀行跪拜之禮,按照皇帝旨意從事著一項又一項非凡的工作……與此同時,傳教士們也對中國古老的文化產生了濃厚的興趣,將其介紹到西方。兩大不同背景、不同地域的文化,被第一次恰到好處地協調起來。

一七七三年,教皇克雷芒十四世下令取締耶穌會。兩年後,在華傳教二百年的耶穌會士陸續撤離中國,中國皇帝與西方傳教士的交往逐漸中斷。

其二,自西元前二二一年秦始皇統一中國,至一九一一年辛亥革命推翻清朝,中國大一統的封建王朝先後存在兩千多年。其間雖然也經歷過數次較大的動盪和分裂,但依然形成了相對獨立、自我發展的高度文明。而與中國鄰近的國家則不然,其經濟、文化大都相對落後,所以經常派遣使節前來朝貢,尋求中央王朝的翼護。中國皇帝為了保持周邊地區的安寧,便將這些國家視為藩屬,在「厚往薄來」思想的支配下,對其貢使往往給予慷慨的賞賜。如明朝與鄰國及海外都有著比較頻繁的交往

試閱

宋以前的帝王與外國人

帝王與外國人的接觸,作為中外政治、經濟、文化交流中的一個重要環節,其歷史源遠流長。據中國史籍記載,早在堯、舜、禹時代,就有西方的崑崙、渠搜、析支等國前來朝貢。「堯在位七年……有抵支之國,獻重明之鳥」。這種鳥「狀如雞,鳴似風,時解落毛羽,以肉翮而飛,能博逐猛虎,使妖災不能為害」。(《太平廣記》卷四六○)而渠搜則於堯在位十六年來貢,所貢何物,史無明文。渠搜國即今塔吉克斯坦費爾干納一帶,朝貢之路漫長而艱辛,貢使能來到東土已是很不容易的了。

在中國方面,帝王主動與外國的交往,大約始自周穆王。據說穆王時犬戎勢力擴張,阻礙了周與西北方國部落的往來,於是穆王西征犬戎,打開了通往大西北的道路。穆王來到極西的西王母居住的地方,受到了西王母的隆重接待,於是「樂而忘歸」。但由於地理知識的缺乏,那時人們對本土以外的世界了解甚少,加之交通不便,像這樣的情況並不很多。

只有到了漢代張騫出使西域,絲綢之路打通以後,才真正使中外交流變得空前繁盛起來。通過與來到中國的外國人的接觸,中國皇帝們臥居室而曉天下,不斷地吸取異域文化的精華,為制定適當的對外政策提供了依據。

綜觀宋以前帝王與外國人的關係,在以下幾個方面是比較突出的:一是佛教東來之後帝王與外國僧侶研討佛法,二是唐代日本遣唐使和唐朝皇帝的接觸,三是景教教徒和唐代宮廷的密切關係。

第一節 帝王與東來佛僧

佛教產生於西元前六世紀的印度。此後影響不斷擴大,成為世界上三大宗教之一。

中國帝王與佛教的直接接觸,文獻記載秦始皇時即已有之。《廣弘明集》卷十一載:

始皇之時,有外國沙門釋利防等一十八賢者,賫持佛經來化始皇。始皇弗從,乃囚防等。夜有金剛丈六人來,破獄出之,始皇驚怖,稽首謝焉。

這種近乎傳奇色彩的敘述,多被視為荒誕無據,不為史家所取。延至漢明帝永平年間,遣使往西域求法,這是公認的佛教傳入中國之始。昔孝明皇帝夢見神人,身有日光,飛在殿前,欣然悅之。明日,博問群臣:「盤為何神?」有通人傅毅曰:「臣聞天竺有得道者,號之曰佛,飛行虛空,身有日光,殆將其神也。」於是上悟,遣使者張騫、羽林郎中秦景、博士弟子王遵等十二人,於大月支寫佛經四十二章,藏在蘭台石室第十四間。時於洛陽城西雍門外起佛寺,於其壁畫,千乘萬騎,繞塔三匝。又於南宮清涼台及開陽城門上作佛像。明帝存時預修造壽陵,陵曰顯節,亦於其上作佛圖像。時國豐民寧,遠夷慕義,學者由此而滋。(《弘明集》)

這也是中國皇帝與佛教接觸之始。其事即民間傳說中的白馬馱經故事,所建佛寺即洛陽白馬寺。由於有皇帝的支持,加之又附於當時盛行的黃老之學,佛教在中土發展很快。東漢桓、靈帝時,宮中立黃老、浮屠之祠。隨著佛教地位的確立,佛典翻譯變得格外需要,西域各國如印度、月氏、安息、康居高僧相繼東來,在洛陽與漢族佛徒合作從事佛經的翻譯,自漢迄宋,蔚為大觀。在東來佛僧中,不乏被皇帝延聘入宮從事佛教活動者。

漢代著名的東來譯經師主要有安清和支婁迦讖。安清字世高,安息王嫡后之子,本來可以繼承王位,但他卻讓位於其叔,自己乃出家修道,深究經藏,並離開本土,來到京師洛陽。安清從漢桓帝建和二年(一四八年)至靈帝建寧四年(一七一年)在洛陽譯經,歷時二十三年之久。文獻說他所譯經典「義理明晰,文字允正,辨而不華,質而不野」,是中國佛經翻譯的鼻祖。支婁迦讖,月氏人,漢桓帝末年至洛陽,靈帝光和、中和年間譯經很多,有《般若道行品》、《首楞嚴》、《般舟三昧》等經。他「博學淵妙,才思測微」,「凡所出經,類多深玄,貴尚實中,不存文飾」。這些佛學經典的翻譯,為其後魏晉南北朝佛教的興盛準備了條件。

魏晉南北朝時期,是中國佛教最繁盛的時期。寺廟林立,塔剎櫛比,吃齋念佛成為一時的社會風尚。誦經陣陣,木魚聲聲,構成了這一時期特有的社會文化景觀。因此,這一時期帝王崇佛、敬佛者很多,許多外國僧侶悠遊於天子腳下,出入於帝王宮中,為弘揚佛法做出了貢獻。佛圖澄,西域人,佛學造詣很深。晉永嘉四年(三一○年)至洛陽,想在這裡建寺廟,但由於戰亂未成。不久,他看到後趙石勒殘暴異常,便立志用佛法勸化石勒。於是他單人持杖策來到石勒帳下,由大將郭黑勒引見給石勒,受到石勒、石虎的禮敬。石勒曾特頒詔書稱讚他的高風亮節:

和尚國之大寶,榮爵不加,高祿不受,東祿匪願,何以旌德?從此以往,宜衣以綾錦,乘以雕輦,朝會之日,和尚升殿,常侍以下,悉助舉輿,太子諸公扶翼而上,主者唱大和尚,眾坐皆起,以彰其尊。又敕司空少農旦夕親問,太子諸公五日一朝,表朕敬焉。

可知佛圖澄在後趙宮廷享有極高的地位。

鳩摩羅什,本天竺人,家世國相,為當地望族。其父聰明有節,棄相位出家,來到龜茲,被龜茲王聘為國師,後娶龜茲王妹,生下鳩摩羅什。在其母指導下,鳩摩羅什潛修佛學,故年輕時便「道流西域,名被東國」。西元三五七年,苻堅在關中稱帝,建元永興。他在位期間,便對鳩摩羅什的聲名有所耳聞。建元十八年,苻堅派遣驍騎將軍呂光征龜茲,臨出發前在建章宮為呂光餞行,叮囑他說:

夫帝王應天而治,以子愛蒼生為本,豈貪其地而伐之?正以懷道之人故也。朕聞西國有鳩摩羅什,深解法相,善用陰陽,為後學之宗,朕甚思之。賢哲者,國之大,若克龜茲,即馳驛送行。

呂光不久破龜茲,但苻堅卻於第二年被殺,呂光只好帶著鳩摩羅什到涼州。三八六年,呂光在此稱帝,建立後涼政權,鳩摩羅什便一直待在涼州。呂光及其後繼者不敬奉佛教徒,因而鳩摩羅什雖在後涼十七年,但並沒有大的作為。與此同時,姚萇在長安即皇帝位,建立後秦政權。他對鳩摩羅什早有所聞,便派人至後涼邀請鳩摩羅什到長安。後涼怕鳩摩羅什輔佐後秦,成為後患,便不許他東去。後來姚興即後秦帝位,於四○一年派碩德西伐後涼,後涼戰敗,涼主呂隆上表歸降,姚興才把鳩摩羅什接到長安。(《高僧傳》在長安,姚興拜鳩摩羅什為國師,甚見優寵,「晤言相對,則淹留終日;政微造盡,則窮年忘倦」。姚興親自到逍遙園澄玄堂聽鳩摩羅什講解佛經,並同他一起校對佛典,在宮中建立佛堂,對長安的佛教影響極大。「公卿已下,莫不欽附沙門」,「事佛者十室而九矣」。(《晉書》)此後到中國譯經傳教的外國著名僧侶還有菩提流志、拘那羅陀、闍那崛多、那連提耶舍、達摩笈多等。其中闍那崛多來自犍陀羅,是和其同伴智賢等十餘人經于闐、吐谷渾、鄯州,於五五九年到達長安的。後被周明帝請入後園共論佛法,共翻譯佛經三十七部、一百七十六卷之多。那連提耶舍,烏仗國人,五五六年來華,投靠齊文宣帝,所受禮遇甚隆。

隋朝建立後,他奉敕譯經。五八二年七月,奉隋文帝之命入京,充任外國僧主,住大興善寺。隋文帝遷都於龍首原,建大興,特加敕在城中的靖善坊立寺,命名為大興善寺,規制與太廟相同。為弘揚佛法,文帝又命在大興善寺設立譯場,先後召請印度和中亞名僧達摩般若、那連提耶舍、達摩笈多、闍那崛多住在這裡從事譯經活動,對這一時期佛教的發展影響極大。至唐代,屢派中土高僧西行求法,佛經多由中國僧侶主譯,外國僧侶的影響漸少。及至宋代,雖屢有印度僧人向皇帝進獻梵經之事,但多已流於形式,翻譯的重要著作很少,外國僧人對中國皇帝的影響已經變得很小了。

第二節 東天皇與西皇帝

中日兩國是一衣帶水的鄰邦,早在兩千多年前,雙方就有了彼此間的交往。一七八四年在日本福岡發現的漢代「漢倭奴國王」金印便是這種交往的明證。其後又經過幾個世紀,至隋唐時期,兩國交流進入了黃金時代。次數眾多的遣隋使和遣唐使的到來,使中國皇帝對這個東方島國的了解不斷深入。在隋朝短短的三十七年中,日本共派出了四次遣隋使,一方面是為了學習中國的文化制度,掌握復興後的中國佛教,為大化革新後的日本提供借鑑,另一方面則是為了朝鮮半島。其中第一次是在隋文帝開皇二十年(六○○年),《隋書‧倭國傳》載:「開皇二十年,倭王姓阿每,字多利思比孤,號阿輩雞彌,遣使詣闕。」這次遣使在日本方面沒有明確記載。七年之後,即隋煬帝大業三年(六○七年),日本又派出了第二次遣隋使,使者為小野妹子,翻譯為歸化人鞍作福利。在其遞給隋煬帝的國書中,有「日出處天子致書日沒處天子無恙」之語。作為海外的一個小國,居然以天子自稱,把自己與中國皇帝完全等同起來,這種「傲慢」態度大大刺傷了隋煬帝的自尊心。據說隋煬帝看了國書後大為不悅,很不滿地對負責外交的鴻臚卿說:「蠻夷中遞交來的國書中,如有不懂禮貌的,不准再向我彙報。」隋煬帝沒有接受日本國書,但又不能打擊其遣使來朝的熱情,於是在小野妹子回國時,隋朝派出了裴世清作為宣諭使帶著隋煬帝的書信來到日本。信中說:「皇帝問倭皇,使人長吏大禮蘇因高等至具懷。知……遠修朝貢,丹款之美,朕有嘉焉……」隋煬沒有用國書的形式答覆日本,令小野妹子空手而回,從而表示了他的不滿。同時他自己又派出了宣諭使,稱讚日本的朝貢,顯示了一個大國皇帝的寬容。有了這樣的前車之鑑,第二年當小野妹子為護送裴世清再一次訪問中國時,所帶來的國書不再是「日出處於天子致書日沒處天子無恙」,而是變成了「東天皇敬問西皇帝……」,用「天皇」和「皇帝」分別稱呼各自的最高統治者,將二者明確區別開來,這在中國方面是比較容易接受的。唐朝是一個非常開放的時代,那時的中外友好交往盛況空前。「九天閶闔開宮殿,萬國衣冠拜冕旒」,正是這一歷史階段的真實寫照。在與唐朝交往的國家中,日本是其佼佼者。日本政府非常重視同唐朝的交往,有唐一代,從唐太宗貞觀四年至唐昭宗乾寧元年的二百六十四年的時間裡,日本共派遣了十六次遣唐使,其中包括送唐客使三次,迎入唐使一次。這些使團人數最多時達五六百人,少的也有一百多人。隨同遣唐使者而來的還有大批的入唐僧和留學生。他們在唐朝潛心學習中國文化,吸收其精華,將唐朝先進的制度文化帶回日本,為日本的發展提供了諸多借鑑。而唐朝對日本的外交使節也給予特別禮遇,「司儀加等,位在王侯之先;掌次改觀,不居蠻夷之邸」,(唐‧王維《送秘書晁鑒還日本國》序)其榮耀可知。

入唐的日本人中,不乏為官者。如阿倍仲麻呂,漢名晁衡。元正天皇靈龜二年(七一六年)被舉為遣唐留學生,參加了以多治比真人縣守為押使的第七次遣唐使。第二年出發,同行的還有玄昉、吉備真備和大和長岡等。當時唐朝正處於「開元之治」的輝煌時期,阿倍仲麻呂立刻被盛唐的氣魄所感染,不久即入太學學習,後參加了科舉考試,正式成為唐朝官吏,歷任左補闕、儀王友、秘書監、左散騎常侍、鎮南都護兼安南節度使等官職。後來他曾試圖隨另一遣唐使回國,沒有成功,大曆五年(七七○年)正月在長安去世,在唐朝留居五十三年。

還有一個日本僧人空海,於中國文化造詣極高。他於八○四年到中國,除研習佛學外,還潛心書法藝術,其書藝受到唐順宗的喜愛。相傳空海在長安時,宮中帝御前有三間壁,上有王羲之書跡。一間不破,其餘兩間破損,王羲之的手跡泯滅,修理時無人敢下筆修補。唐順宗深愛空海書法,就命他補書。只見空海口咬一筆、兩手雙足各執一筆,五管齊下,須臾而成。唐順宗與在場的大臣們感嘆不已,見之目不暫捨。當寫到最後一個字時,空海又把剩餘的墨汁沃灌壁面,自然成字。唐順宗見此,低頭沉思片刻,贈給了他一個「五筆和尚」的美名。空海不久後回國,對日本書道產生了極大影響。開創盛唐局面的唐玄宗對日本的情況也非常關心,十分注意了解日本的風土人情,對遣唐使的接待也是不遺餘力的。七三三年,日本派多治比廣成為遣唐大使、中臣名代為副使、平群廣成等為判官,分乘四船到中國,受到唐玄宗的接見。但不幸的是,多治比廣成回國才出長江口,便遇到了暴風襲擊。多治比廣成乘坐的第一船漂到多島,中臣名代乘坐的第二船漂到南海後返回中國,而平群廣成乘坐的第三船則漂到了崑崙國(今越南),有的被殺,有的被賣為奴,只有平群廣成等四人倖免逃回唐朝,第四船則下落不明。

唐玄宗得知這一情況後,採取果斷措施進行營救,急命安南都護與崑崙國交涉,要求放回第三船的倖存者。唐玄宗還命丞相張九齡代筆,以他的名義給日本聖武天皇寫了一封信,由中臣名代帶回。信中唐玄宗自稱「朕」,而稱聖武天皇為「卿」,講了自己如何關心遣唐使的安危,如何採取措施營救遇險的人,並讚揚日本為「禮儀之國」。在他的直接關懷下,剩下的人又安全返回日本。

七五三年,孝謙天皇派遣藤原清河為大使,大伴古麻呂、吉備真備為副使的使團來到長安。唐玄宗在接見時,見到藤原清河高雅的舉止風度,禁不住稱讚說:「聞彼國有賢君,今觀使者趨揖有異,真是禮儀君子之國啊!」隨後,他讓晁衡負責接待,帶領藤原清河等參觀了府庫及三教殿。為了表示友好,唐玄宗又命畫工畫了藤原清河的肖像,收藏於蕃藏中。第二年,藤原清河一行回國時,又為他們舉行了盛大的歡送宴會。唐玄宗親自出席,並作詩送別:

日下非殊俗,天中嘉會朝。

念余懷義遠,矜爾畏途遙。

漲海寬秋月,歸帆駃夕飆。

因驚彼君子,王化遠昭昭。

表達了祝他們一帆風順的心願,友好之情溢於言表。

八世紀中葉,由於中國內部的安史之亂,嚴重動搖了唐王朝的根基,日本向中國定期派遣使節的熱情明顯下降。宇多天皇寬平六年(八九四年),管原道真上奏天皇請求停止遣唐使,得到批准,宣告中日文化交流黃金時代的結束。第三節 唐王與景教徒

景教是古代基督教的一派,此名初見於《大秦景教流行中國碑》:「真常之道,妙而難名。功用昭彰,強稱景教。」景教於西元五世紀產生於拜占庭,創始人為聶斯托里(Nestorius),所以也稱聶斯托里教派。聶斯托里原為敘利亞神甫,四二八至四三一年間任君士坦丁堡大主教,主張耶穌兼有人神二性的新說,與當時流行的基督教義不一致,引起眾多基督教信徒的反對,四三一年在以弗所(Ephese)宗教會議上被譴責為異端。聶斯托里本人遭到放逐,其教徒則逃亡波斯,此教遂由波斯傳播至中亞,並於唐貞觀九年由敘利亞人阿羅本傳入中國。就是在這個時候,唐朝皇帝開始接觸景教。

唐太宗時,唐朝聲威遠震中亞,西域諸國相率來朝。長安一城,萬國輻輳,波斯和阿拉伯諸國人,或使節,或商旅,或僧侶,紛紛經西域進入中國,其中也包括不少景教徒。西元六三五年,大秦國教士上德阿羅本攜帶大量景教經典,經過長途跋涉來到長安,唐太宗聞訊,特命宰相房玄齡至西郊迎接並請入宮中。阿羅本先向唐太宗進呈了奏章,說明景教教義,奏章由房玄齡和魏徵譯成漢文。唐太宗對阿羅本待若上賓,經常讓他進宮講解有關教義,翻譯相關經典。隨著交往日深和對景教了解的增多,唐太宗越來越支持其教義。六三八年七月,他下令准許景教教士在國內傳教。唐太宗在詔書中說:

道無常名,聖無常體,隨方設教,密濟群生。大秦國大德阿羅本,遠將經像來獻上京,詳其教旨,玄妙無為,觀其元宗,生成立要,詞無繁說,理有忘筌,濟物利人,宜行天下。(《大秦景教流行中國碑》)

同時又命有關部門在長安義寧坊建造大秦寺院一所,度僧二十一人,後又讓畫工把他的肖像畫在寺內牆壁上,以表示對景教的重視。義寧坊大秦寺是史籍所載中國第一所正規的景教教堂。其後的唐高宗李治秉承前例,敕諭在各州建造景教堂,欽封阿羅本為「鎮國大法主」。在他的推動下,景教在中國迅速傳播,「法流十道,國富無休;寺滿百城,家殷景福」。(《大秦景教流行中國碑》)唐玄宗李隆基對景教更是極力鼓吹,親自為景教教堂題寫匾額。他不顧佛僧和道士對景教的攻擊,於開元初年讓其兄弟至教堂接受洗禮,建立壇場。天寶初,他又命大將軍高力士把太宗、高宗、睿宗、中宗及自己的寫真肖像拿到教堂安放,賜給教堂絹百匹。七一四年,大秦國教士佶和到長安朝見唐玄宗,玄宗讓他和教士羅含、普倫等十七人在興慶宮宣講景教法理,以擴大影響。另外,還有教士及烈曾兩次以朝貢的名義來到長安,都受到唐玄宗的接見。一次是七一三年,向唐玄宗進獻了許多奇器異巧之物,玄宗愛不釋手,為此侍御史柳澤還特意上書勸諫玄宗不要被這些譎怪淫巧之物迷惑。另一次是七三二年,進獻之物不詳,這一次玄宗特別賜給他紫袈裟一副、帛五十匹,以示褒獎。為了統一管理,減少麻煩,七四五年十月,特頒布詔書:

波斯經教,出自大秦,傳習而來,久行中國。爰初建寺,因以為名。將欲示人,必修其本。其兩京波斯寺,宜改為大秦寺,天下諸府郡置者亦准此。(《唐會要》卷四十九)

將全國景教教堂統改稱大秦寺,把景教在中國的發展推上了一個新台階。

唐肅宗李亨時又下詔在靈武等五郡重立景寺。這一時期著名的景教教士伊斯與肅宗過從甚密。伊斯「遠自王舍之城,聿來中夏,術高三代,藝博十全」,開始在皇宮中為肅宗服務,深受倚重。後被授予軍職,在唐代名將中書令汾陽郡王郭子儀軍中充當謀士,官至金紫光祿大夫、同朔方節度副使、試殿中監。由於軍功,肅宗特賜以紫袈裟。他的能散祿賜、樂施好善在當時遠近聞名。其後的唐代宗李豫每逢生日,總要向景教教士賜天香,頒御饌,其待遇同佛教僧侶別無二致。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價