貞觀政要:取經盛世,流傳千載,揚名海外的執政教科書

活動訊息

內容簡介

唐太宗如何締造輝煌治世?

為何宋仁宗、忽必烈、乾隆皇帝,與日本的德川家康、明治天皇,

都在推崇《貞觀政要》?

其中關鍵,正是現今執政者與普羅大眾所應培養的胸襟與智慧。

身居高位卻不固執,虛心採納臣下諫言。

拔擢賢才任官,不因私利影響用人準則。

擺脫慾望束縛,不鋪張浪費,自我節制。

不受成見蒙蔽,以他人為鑑,反求諸己。

居功而不驕,追求力行不倦,貫徹始終。

吳兢《貞觀政要》描繪的盛世圖景,不僅是過去海內外帝王將相推崇的治國心法,更是映照現今社會的明澈借鏡,為你我指引修己處世之道。

【《貞觀政要》內容簡介】

《貞觀政要》為唐代史學家吳兢所撰。此書共十卷,分為四十篇。當時吳兢有感於唐朝國勢逐漸衰微,故採對答的形式,將貞觀年間(627-649)唐太宗與魏徵、王珪、房玄齡、杜如晦等大臣的政論,以及其他太宗的言談、事蹟等,分類彙編成書,以期後人以古為鑑,擇善而從。《貞觀政要》在問世後輾轉傳抄,並於元朝時由戈直整理、刊刻。時至明朝,戈直的校訂本又經重校、重刻,成為流傳至今的主要版本。

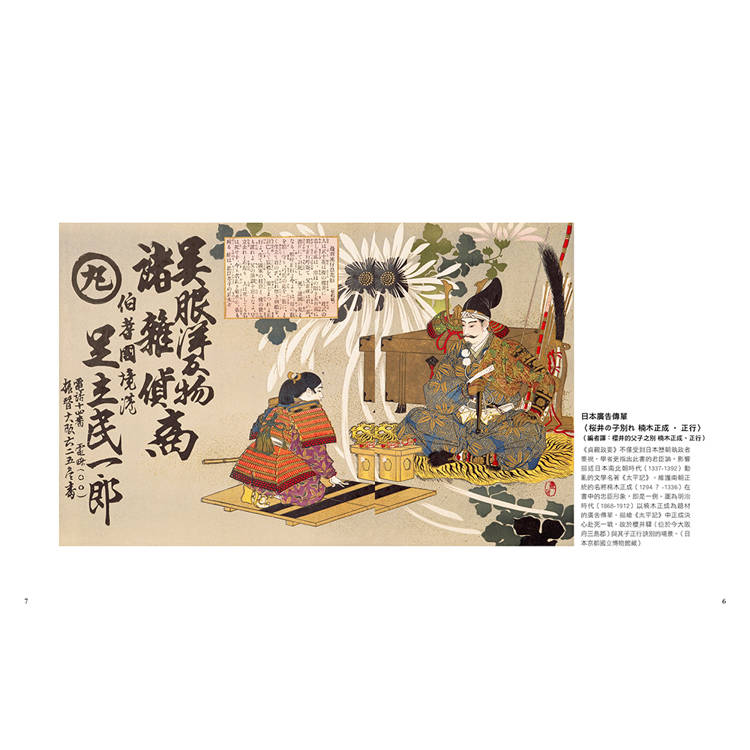

吳兢曾將《貞觀政要》上呈唐玄宗,卻未受到相應程度的重視。然而,《貞觀政要》對於後世的影響卻相當深遠:除了唐憲宗、宋仁宗、元世祖、明神宗、清高宗等歷朝君王之外,日本的歷代執政者如北條政子、德川家康、明治天皇,也奉此書為圭臬。由此可知,《貞觀政要》不僅是古代中國知識分子必讀的書籍之一,更是影響力遍及國外的重要著作。

【本書特色】

本書為《貞觀政要》的注譯本,由「原典」、「注釋」、「譯文」三個部分構成。在每段「原典」之後,皆有說明文中字詞意義的「注釋」,與以白話通篇解譯原典的「譯文」。另外,為了幫助讀者理解《貞觀政要》所涵蓋的核心議題,本書更透過「君德王道」、「擇賢建政」、「自律內省」、「崇儒正典」、「內治外化」等五大主題,將《貞觀政要》十卷四十篇重新分類,凸顯各篇涉及的重要議題,以及篇章之間的連貫性。

為何宋仁宗、忽必烈、乾隆皇帝,與日本的德川家康、明治天皇,

都在推崇《貞觀政要》?

其中關鍵,正是現今執政者與普羅大眾所應培養的胸襟與智慧。

身居高位卻不固執,虛心採納臣下諫言。

拔擢賢才任官,不因私利影響用人準則。

擺脫慾望束縛,不鋪張浪費,自我節制。

不受成見蒙蔽,以他人為鑑,反求諸己。

居功而不驕,追求力行不倦,貫徹始終。

吳兢《貞觀政要》描繪的盛世圖景,不僅是過去海內外帝王將相推崇的治國心法,更是映照現今社會的明澈借鏡,為你我指引修己處世之道。

【《貞觀政要》內容簡介】

《貞觀政要》為唐代史學家吳兢所撰。此書共十卷,分為四十篇。當時吳兢有感於唐朝國勢逐漸衰微,故採對答的形式,將貞觀年間(627-649)唐太宗與魏徵、王珪、房玄齡、杜如晦等大臣的政論,以及其他太宗的言談、事蹟等,分類彙編成書,以期後人以古為鑑,擇善而從。《貞觀政要》在問世後輾轉傳抄,並於元朝時由戈直整理、刊刻。時至明朝,戈直的校訂本又經重校、重刻,成為流傳至今的主要版本。

吳兢曾將《貞觀政要》上呈唐玄宗,卻未受到相應程度的重視。然而,《貞觀政要》對於後世的影響卻相當深遠:除了唐憲宗、宋仁宗、元世祖、明神宗、清高宗等歷朝君王之外,日本的歷代執政者如北條政子、德川家康、明治天皇,也奉此書為圭臬。由此可知,《貞觀政要》不僅是古代中國知識分子必讀的書籍之一,更是影響力遍及國外的重要著作。

【本書特色】

本書為《貞觀政要》的注譯本,由「原典」、「注釋」、「譯文」三個部分構成。在每段「原典」之後,皆有說明文中字詞意義的「注釋」,與以白話通篇解譯原典的「譯文」。另外,為了幫助讀者理解《貞觀政要》所涵蓋的核心議題,本書更透過「君德王道」、「擇賢建政」、「自律內省」、「崇儒正典」、「內治外化」等五大主題,將《貞觀政要》十卷四十篇重新分類,凸顯各篇涉及的重要議題,以及篇章之間的連貫性。

名人推薦

飛龍在天,利見大人——《貞觀政要》

唐朝經過唐高祖李淵的開國之後,唐太宗李世民承起了開國後的奠基大業。

◎他是如何做到的?

《易經》乾卦的九五爻辭:「飛龍在天,利見大人。」所闡釋的意思是:當你在飛龍在天,意氣風發的時刻,這時最重要的是(利)與賢德之人(大人)相接觸(見)。王者不可能自己一個人撐起一片天,王者之所以能成功往往是有賢臣、幕僚輔佐之。而唐太宗願意與賢德、有能力的臣子共議國事,虛心接受臣子的規諫,在在呼應了《易經》乾卦九五爻的大吉之象。

透過吳競編撰的《貞觀政要》,記錄下唐太宗與臣子間,關於決策的言論。於此,得以讓我們部分窺見唐太宗治國之決策與態度,一窺盛世如何得以成型的過程。

◎此書該如何閱讀?

本書重新編排後,最貼心之處,是於四十章的標題處增列了子標題,用以協助讀者理解;譬如:〈論行幸第三十七〉,其子標題為「減少巡遊之舉」,有效的協助了讀者在閱讀此章的理解。

在有了子標題協助下,讀者可以依照古往編法,四十章逐次閱讀之。

但我在反覆閱讀此書後,發現吳競其實是非常有意思的在編排此書。

我認為《貞觀政要》可用七大區塊來理解,其切點分判如下:

「為君」:〈君道第一〉到〈論封建第八〉主要討論:作為一個君王應該是什麼樣子。

「子」:〈論太子諸王定分第九〉到〈規諫太子第十二〉主要討論:對太子的諫言與做為一個國君父親該如何面對兒子。

「治國」(由自己德行切入):〈論仁義第十三〉到〈論仁惻第二十〉主要討論:遵循儒家仁、義、禮、智的德性,作為一個王該如何治國。

「自律」:〈慎所好第二十一〉到〈論貪鄙第二十六〉主要討論:作為一個好君王,應如何自律。

「治國」(對國家風格確立):〈崇儒學第二十七〉到〈論赦令第三十二〉主要討論:國家以儒治國,治理風格的確立。

「治國」〈以更廣的面向來談論〉:〈論貢獻第三十三〉到〈議安邊第三十六〉主要討論:國家對外邦與邊防的態度。

「生活」:〈論行幸第三十七〉到〈論慎終第四十〉主要討論:紀錄太宗其餘事項的態度。

◎太宗治國態度之簡述

重譯此書因為有子標題的輔助,所以多數章節是可以於子標題處就得到脈絡的提點。

關於太宗這個人,他所具備的特質,或許我們可以由部分章節去做理解:

面對百姓:

〈論貪鄙第二十六〉:太宗以一句話涵蓋他對貪鄙的想法:「朕貴為天子,是事無所少之。惟須納嘉言,進善事,有益於百姓者。」百姓與珍貴的諫言對太宗來說,比錢財還珍貴。

面對臣子:

〈任賢第三〉:唐太宗身邊不只只有魏徵一賢臣,但魏徵的確是最敢講的。同時還有另外七位共同輔之,其記錄中無不顯示太宗提拔有能者、愛賢的寬大心胸。

〈求諫第四〉:貞觀元年採納王珪建議,而此之後宰相入宮商議國事,必須帶著諫官。

面對刑罰、公正:

〈論公平第十六〉:任用臣子以能力為判別。其中頁126—127此段故事的分判過程非常動人。最後,頁221—238 魏徵的長文提醒太宗,公正過了頭將會助長百姓之間的訴訟氣氛,應以「仁義」共同輔之,方能使百姓和睦。

面對治國氛圍:

〈崇儒學第二十七〉:記錄了唐代以儒治國的作為,並交代了貞觀四年下令顏師古和孔穎達共撰《五經正義》,交付國子監做使用教材的經過。

〈論禮樂第二十九〉:記錄了朝綱與民間有違禮法之處,或是不合情理之處,下令改正。

讀這段了時候特別能感受到唐太宗是熟悉儒家原則的人,但又不死守禮法,願意調節修正不合情理的禮節,其心很是仁厚。

面對外邦:

〈論征伐第三十五〉:紀錄太宗對於一些戰事的判斷與臣子的諫言,很有故事性。而其中貞觀二十二年房玄齡的諫言,應該是整本書中少數沒被太宗採納,但卻獲得讚許的諫言 。由此可以推想,太宗在性格上必定是個「對外」、「要強」的人,以此反映在他對外邦起兵或不起兵的判斷上。

此章同時收錄整本書唯一一位女官的諫言。

面對天地跡象:

〈論災祥第三十九〉:面對福禍天示,太宗的態度是:「如朕本心,但使天下太平,家給人足,雖無祥瑞,亦可比德於堯、舜。」太宗認為人民實體的豐足、困苦才是福禍最直接的顯示。

對於老天爺所顯示的跡象,太宗顯然不太相信。

《貞觀政要》展現了唐太宗虛心廣納諫言,與一群臣子勇敢說出諫言的美好態度。而這美好態度是放在我們這個時代,任何具有上下關係的環境中,不管是上司或下屬都應引以為學習的良善循環。

蘇子媖/國立中央大學研究所助理教授 哲學新媒體 共同創辦人

唐朝經過唐高祖李淵的開國之後,唐太宗李世民承起了開國後的奠基大業。

◎他是如何做到的?

《易經》乾卦的九五爻辭:「飛龍在天,利見大人。」所闡釋的意思是:當你在飛龍在天,意氣風發的時刻,這時最重要的是(利)與賢德之人(大人)相接觸(見)。王者不可能自己一個人撐起一片天,王者之所以能成功往往是有賢臣、幕僚輔佐之。而唐太宗願意與賢德、有能力的臣子共議國事,虛心接受臣子的規諫,在在呼應了《易經》乾卦九五爻的大吉之象。

透過吳競編撰的《貞觀政要》,記錄下唐太宗與臣子間,關於決策的言論。於此,得以讓我們部分窺見唐太宗治國之決策與態度,一窺盛世如何得以成型的過程。

◎此書該如何閱讀?

本書重新編排後,最貼心之處,是於四十章的標題處增列了子標題,用以協助讀者理解;譬如:〈論行幸第三十七〉,其子標題為「減少巡遊之舉」,有效的協助了讀者在閱讀此章的理解。

在有了子標題協助下,讀者可以依照古往編法,四十章逐次閱讀之。

但我在反覆閱讀此書後,發現吳競其實是非常有意思的在編排此書。

我認為《貞觀政要》可用七大區塊來理解,其切點分判如下:

「為君」:〈君道第一〉到〈論封建第八〉主要討論:作為一個君王應該是什麼樣子。

「子」:〈論太子諸王定分第九〉到〈規諫太子第十二〉主要討論:對太子的諫言與做為一個國君父親該如何面對兒子。

「治國」(由自己德行切入):〈論仁義第十三〉到〈論仁惻第二十〉主要討論:遵循儒家仁、義、禮、智的德性,作為一個王該如何治國。

「自律」:〈慎所好第二十一〉到〈論貪鄙第二十六〉主要討論:作為一個好君王,應如何自律。

「治國」(對國家風格確立):〈崇儒學第二十七〉到〈論赦令第三十二〉主要討論:國家以儒治國,治理風格的確立。

「治國」〈以更廣的面向來談論〉:〈論貢獻第三十三〉到〈議安邊第三十六〉主要討論:國家對外邦與邊防的態度。

「生活」:〈論行幸第三十七〉到〈論慎終第四十〉主要討論:紀錄太宗其餘事項的態度。

◎太宗治國態度之簡述

重譯此書因為有子標題的輔助,所以多數章節是可以於子標題處就得到脈絡的提點。

關於太宗這個人,他所具備的特質,或許我們可以由部分章節去做理解:

面對百姓:

〈論貪鄙第二十六〉:太宗以一句話涵蓋他對貪鄙的想法:「朕貴為天子,是事無所少之。惟須納嘉言,進善事,有益於百姓者。」百姓與珍貴的諫言對太宗來說,比錢財還珍貴。

面對臣子:

〈任賢第三〉:唐太宗身邊不只只有魏徵一賢臣,但魏徵的確是最敢講的。同時還有另外七位共同輔之,其記錄中無不顯示太宗提拔有能者、愛賢的寬大心胸。

〈求諫第四〉:貞觀元年採納王珪建議,而此之後宰相入宮商議國事,必須帶著諫官。

面對刑罰、公正:

〈論公平第十六〉:任用臣子以能力為判別。其中頁126—127此段故事的分判過程非常動人。最後,頁221—238 魏徵的長文提醒太宗,公正過了頭將會助長百姓之間的訴訟氣氛,應以「仁義」共同輔之,方能使百姓和睦。

面對治國氛圍:

〈崇儒學第二十七〉:記錄了唐代以儒治國的作為,並交代了貞觀四年下令顏師古和孔穎達共撰《五經正義》,交付國子監做使用教材的經過。

〈論禮樂第二十九〉:記錄了朝綱與民間有違禮法之處,或是不合情理之處,下令改正。

讀這段了時候特別能感受到唐太宗是熟悉儒家原則的人,但又不死守禮法,願意調節修正不合情理的禮節,其心很是仁厚。

面對外邦:

〈論征伐第三十五〉:紀錄太宗對於一些戰事的判斷與臣子的諫言,很有故事性。而其中貞觀二十二年房玄齡的諫言,應該是整本書中少數沒被太宗採納,但卻獲得讚許的諫言 。由此可以推想,太宗在性格上必定是個「對外」、「要強」的人,以此反映在他對外邦起兵或不起兵的判斷上。

此章同時收錄整本書唯一一位女官的諫言。

面對天地跡象:

〈論災祥第三十九〉:面對福禍天示,太宗的態度是:「如朕本心,但使天下太平,家給人足,雖無祥瑞,亦可比德於堯、舜。」太宗認為人民實體的豐足、困苦才是福禍最直接的顯示。

對於老天爺所顯示的跡象,太宗顯然不太相信。

《貞觀政要》展現了唐太宗虛心廣納諫言,與一群臣子勇敢說出諫言的美好態度。而這美好態度是放在我們這個時代,任何具有上下關係的環境中,不管是上司或下屬都應引以為學習的良善循環。

蘇子媖/國立中央大學研究所助理教授 哲學新媒體 共同創辦人

目錄

目次

導讀:飛龍在天,利見大人——《貞觀政要》 蘇子媖

前言

卷一:君德王道

◎君道第一:為君之道

◎政體第二:肯定魏徵的作用

◎任賢第三:介紹「八賢」

◎求諫第四:鼓勵臣下諫言

◎納諫第五:懂得納諫

卷二:擇賢建政

◎君臣鑑戒第六:提請臣子以史為鑑

◎論擇官第七:尋才用人

◎論封建第八:敘述分封政策

◎論太子諸王定分第九:確定皇室繼承人

◎論尊師傅第十:要求太子等尊敬師傅

◎教誡太子諸王第十一:嚴管皇家子弟

◎規諫太子第十二:擇賢輔佐太子

◎論仁義第十三:仁義治國

◎論忠義第十四:忠義為人

◎論孝友第十五:讚揚「孝」臣

◎論公平第十六:處事公正

◎論誠信第十七:待人以誠

卷三:自律內省

◎論儉約第十八:不可鋪張浪費

◎論謙讓第十九:為人謙遜禮讓

◎論仁惻第二十:常懷惻隱之心

◎慎所好第二十一;不可玩物喪志

◎慎言語第二十二:說話不可隨意

◎杜讒佞第二十三:不能輕信讒言

◎論悔過第二十四:懂得反省

◎論奢縱第二十五:不能霸道驕縱

◎論貪鄙第二十六:貪欲是罪惡的源泉

卷四:崇儒正典

◎ 崇儒學第二十七:推崇儒家思想

◎ 論文史第二十八:治國以史為鑒

◎ 論禮樂第二十九:做人的綱常倫理

◎ 務農第三十:以農為本

◎ 論刑法第三十一:刑罰的意義

◎ 論赦令第三十二:赦免頒布不能隨意

◎ 論貢獻第三十三:不貪求貢賦

◎ 辨興亡第三十四:前朝覆亡的原因

卷五:內治外化

◎ 議征伐第三十五:對外發動戰爭

◎ 議安邊第三十六:安邊之策

◎ 論行幸第三十七:減少巡遊之舉

◎ 論畋獵第三十八:太宗野獵

◎ 論災祥第三十九:上天示吉兆

◎ 論慎終第四十:凡事應做到善始善終

導讀:飛龍在天,利見大人——《貞觀政要》 蘇子媖

前言

卷一:君德王道

◎君道第一:為君之道

◎政體第二:肯定魏徵的作用

◎任賢第三:介紹「八賢」

◎求諫第四:鼓勵臣下諫言

◎納諫第五:懂得納諫

卷二:擇賢建政

◎君臣鑑戒第六:提請臣子以史為鑑

◎論擇官第七:尋才用人

◎論封建第八:敘述分封政策

◎論太子諸王定分第九:確定皇室繼承人

◎論尊師傅第十:要求太子等尊敬師傅

◎教誡太子諸王第十一:嚴管皇家子弟

◎規諫太子第十二:擇賢輔佐太子

◎論仁義第十三:仁義治國

◎論忠義第十四:忠義為人

◎論孝友第十五:讚揚「孝」臣

◎論公平第十六:處事公正

◎論誠信第十七:待人以誠

卷三:自律內省

◎論儉約第十八:不可鋪張浪費

◎論謙讓第十九:為人謙遜禮讓

◎論仁惻第二十:常懷惻隱之心

◎慎所好第二十一;不可玩物喪志

◎慎言語第二十二:說話不可隨意

◎杜讒佞第二十三:不能輕信讒言

◎論悔過第二十四:懂得反省

◎論奢縱第二十五:不能霸道驕縱

◎論貪鄙第二十六:貪欲是罪惡的源泉

卷四:崇儒正典

◎ 崇儒學第二十七:推崇儒家思想

◎ 論文史第二十八:治國以史為鑒

◎ 論禮樂第二十九:做人的綱常倫理

◎ 務農第三十:以農為本

◎ 論刑法第三十一:刑罰的意義

◎ 論赦令第三十二:赦免頒布不能隨意

◎ 論貢獻第三十三:不貪求貢賦

◎ 辨興亡第三十四:前朝覆亡的原因

卷五:內治外化

◎ 議征伐第三十五:對外發動戰爭

◎ 議安邊第三十六:安邊之策

◎ 論行幸第三十七:減少巡遊之舉

◎ 論畋獵第三十八:太宗野獵

◎ 論災祥第三十九:上天示吉兆

◎ 論慎終第四十:凡事應做到善始善終

序/導讀

前言

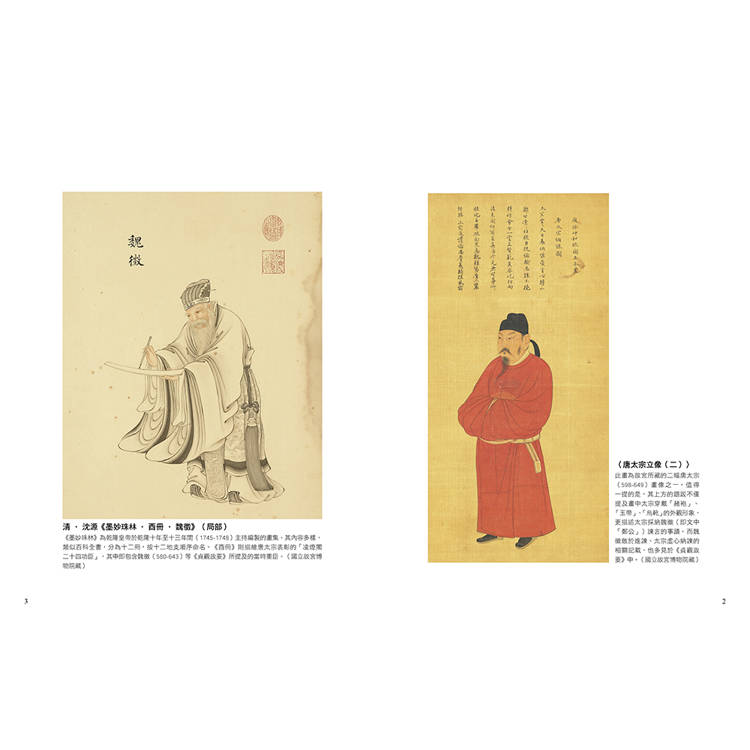

唐太宗李世民,在位二十三年,年號「貞觀」,是中國歷史上一位有才能、有作為的皇帝。太宗少年即起兵四方征戰,即位後又能虛心納諫、志於守業,一生勤於政治、奮發圖強,是中國古代傑出的政治家。他的政績,被歷代史家稱頌為「貞觀之治」。

《貞觀政要》是唐代史學家吳兢撰寫的一部政論性史書,寫作於開元、天寶之際。這部著作既是唐太宗貞觀之治的歷史記錄,又蘊含著豐富的治國安民的政治觀點,和成功的施政經驗。當時的社會繁榮,但危機已露端倪。吳兢感受到大唐有衰頹的趨勢,為了保證唐王朝的興旺發達和長治久安,他總結唐太宗治國的成功經驗,編撰成書,以為當時的帝王施政樹立楷模。

全書共十卷、四十篇,分類編輯唐太宗在位的二十三年中,唐太宗李世民與魏徵、房玄齡、杜如晦等大臣的對話,及大臣的諫議和奏疏,以及政治上的重大措施等。書中提出了「君依於國,國依於民」的重民思想;務實求治、與民休息、重視農業、推廣生產的施政方針;「愛之如一」較為持平的民族政策;用人唯賢的主張,廣開言路的開明措施;尊儒重教的文化政策;仁德先行、省刑慎罰的治理策略,以及儉約慎行、善始慎終的人格要求。這是一部中國開明統治的戰略、理論和實踐的集大成之作。

可以說,《貞觀政要》是一部古代君王治國安邦的政治教材,不僅為讀者提供了十分豐富的歷史知識和掌故,更重要的是,給後世留下了十分寶貴的歷史經驗教訓,閱讀和研究這部書,定能從中得到很多有益的啟示。

中華文化源遠流長,國學經典經久不衰,《貞觀政要》就是鑲嵌在傳統文化上的一顆璀璨的智慧明珠。這部古典文獻的經典價值和魅力,在千年的流光歲月裡永不褪色,其智慧光芒照耀一代代人。

一個不閱讀民族經典的人,很難擁有大智慧;一個沒有民族大智慧的人,很難獲得大成功。《貞觀政要》反映的不僅僅是一個帝王、一個朝代治理國家的智慧,更是中華民族智慧的集合和濃縮,從中擷取一點點,都足以讓我們受益終身。

唐太宗李世民,在位二十三年,年號「貞觀」,是中國歷史上一位有才能、有作為的皇帝。太宗少年即起兵四方征戰,即位後又能虛心納諫、志於守業,一生勤於政治、奮發圖強,是中國古代傑出的政治家。他的政績,被歷代史家稱頌為「貞觀之治」。

《貞觀政要》是唐代史學家吳兢撰寫的一部政論性史書,寫作於開元、天寶之際。這部著作既是唐太宗貞觀之治的歷史記錄,又蘊含著豐富的治國安民的政治觀點,和成功的施政經驗。當時的社會繁榮,但危機已露端倪。吳兢感受到大唐有衰頹的趨勢,為了保證唐王朝的興旺發達和長治久安,他總結唐太宗治國的成功經驗,編撰成書,以為當時的帝王施政樹立楷模。

全書共十卷、四十篇,分類編輯唐太宗在位的二十三年中,唐太宗李世民與魏徵、房玄齡、杜如晦等大臣的對話,及大臣的諫議和奏疏,以及政治上的重大措施等。書中提出了「君依於國,國依於民」的重民思想;務實求治、與民休息、重視農業、推廣生產的施政方針;「愛之如一」較為持平的民族政策;用人唯賢的主張,廣開言路的開明措施;尊儒重教的文化政策;仁德先行、省刑慎罰的治理策略,以及儉約慎行、善始慎終的人格要求。這是一部中國開明統治的戰略、理論和實踐的集大成之作。

可以說,《貞觀政要》是一部古代君王治國安邦的政治教材,不僅為讀者提供了十分豐富的歷史知識和掌故,更重要的是,給後世留下了十分寶貴的歷史經驗教訓,閱讀和研究這部書,定能從中得到很多有益的啟示。

中華文化源遠流長,國學經典經久不衰,《貞觀政要》就是鑲嵌在傳統文化上的一顆璀璨的智慧明珠。這部古典文獻的經典價值和魅力,在千年的流光歲月裡永不褪色,其智慧光芒照耀一代代人。

一個不閱讀民族經典的人,很難擁有大智慧;一個沒有民族大智慧的人,很難獲得大成功。《貞觀政要》反映的不僅僅是一個帝王、一個朝代治理國家的智慧,更是中華民族智慧的集合和濃縮,從中擷取一點點,都足以讓我們受益終身。

試閱

卷一 納諫第五:懂得納諫

【原典】

貞觀初,太宗與黃門侍郎①王珪宴語②,時有美人侍側,本廬江王③瑗之姬也,瑗敗,籍沒入宮。太宗指示珪曰:「廬江不道,賊殺其夫而納其室,暴虐之甚,何有不亡者乎! 」珪避席曰:「陛下以廬江取之為是邪,為非邪? 」太宗曰:「安有殺人而取其妻,卿乃問朕是非,何也? 」珪對曰:「臣聞於《管子》曰:齊桓公之郭國,問其父老曰:『郭何故亡? 』父老曰:『以其善善而惡惡也。』桓公曰:『若子之言,乃賢君也,何至於亡? 』父老曰:『不然。郭君善善而不能用,惡惡而不能去,所以亡也。』今此婦人尚在左右,臣竊以為聖心是之。陛下若以為非,所謂知惡而不去也。」太宗大悅,稱為至善,遽令以美人還其親族。

【注釋】

①黃門侍郎:官名。②宴語:一邊飲宴,一邊談話。

③廬江王:姓李,名瑗,太祖曾孫。

【譯文】

貞觀初年,唐太宗與黃門侍郎王珪在宴會上交談。當時,有個美人在旁邊侍候。她本是廬江王李瑗的愛姬,李瑗敗事後,被籍沒入宮。太宗指著她對王珪說:「廬江王荒淫無道,殺害了她原先的丈夫又把她佔為己有。暴虐到了極點,怎能不滅亡呢!」王珪離座說:「陛下認為廬江王奪取她,是對還是不對?」太宗說:「哪有殺人而奪取其妻的道理!你卻問我對不對,這是什麼意思?」王珪回答說:「我見到《管子》書裡說,齊桓公到了郭國,問那裡的父老:『郭國為什麼會滅亡? 』父老說:『因為郭君喜歡好人而厭惡壞人。』齊桓公說:『照你所說,他是個賢君啊!怎會亡國呢? 』父老說:『不是這樣的。郭君喜歡好人卻不能任用,厭惡壞人卻不能摒棄,所以郭國滅亡了。』如今這個婦人還在陛下左右,所以我猜測陛下的心意,認為這樣做是對的,陛下如果認為不對,那就是知道邪惡,而不能摒棄了。」太宗聽罷大為欣喜,稱讚他講得好極了,於是,馬上命令把這位美人送還給她的親族。

【原典】

貞觀四年,詔發卒修洛陽之乾元殿①以備巡狩②。給事中張玄素③上書諫曰:陛下智周萬物,囊括四海,令之所行,何往不應?志之所欲,何事不從? 微臣竊思秦始皇之為君也,藉周室之餘,因六國之盛,將貽之萬葉。及其子而亡,諒由逞嗜奔欲,逆天害人者也。是知天下不可以力勝,神祇④不可以親恃。惟當弘儉約,薄賦斂,慎終始,可以永固。

【注釋】

①乾元殿:原為隋所建的一座大殿。

②巡狩:古時皇帝視察諸侯所守的地方。

③張玄素:蒲州︵今山西︶人。曾在隋做景城縣戶曹。

④神祇:天神地祇。古代統治者自以為受命於天。

【譯文】

貞觀四年,唐太宗下詔在洛陽修建乾元殿,以供天子巡遊四方的時候下榻居住。給事中張玄素上書勸諫說:「陛下您智慮周全,可謂無所不及。您一聲令下,有哪一個不遵命照辦的呢?您想要得到的東西,有哪一件得不到的?臣認為秦始皇剛開始做皇帝的時候,一直想倚仗滅掉周室的餘威,憑藉平定六國的氣勢,將基業千秋萬代地傳下去。可是到了他兒子掌權的時候國家就滅亡了,我們認真分析它滅亡的原因,是他們父子隨心所欲地放縱自己的貪欲,違背上天的旨意,殘害百姓等因素造成的。

從這裡可以看出,統治天下不能僅僅憑藉武力,一味信奉神靈,也不能保障他的江山固若金湯。只有大力提倡節儉、減輕賦稅,自始至終兢兢業業,才可以永保江山安泰。

【原典】

方今承百王之末,屬凋弊之餘,必欲節之以禮制,陛下宜以身為先。東都未有幸期,即令補葺;諸王今並出藩,又須營構。興發數多,豈疲人之所望? 其不可一也。陛下初平東都之始,層樓廣殿,皆令撤毀,天下翕然①,同心欣仰。豈有初則惡其侈靡,今乃襲其雕麗? 其不可二也。每承音旨,未即巡幸,此乃事不急之務,成虛費之勞。國無兼年之積,何用兩都之好?勞役過度,怨將起。其不可三也。百姓承亂離之後,財力凋盡,天恩②含育,粗見存立,饑寒猶切,生計未安,三五年間,未能復舊。奈何營未幸之都,而奪疲人之力? 其不可四也。昔漢高祖③將都洛陽,婁敬④一言,即日西駕。豈不知地惟土中,貢賦所均,但以形勝不如關內也。伏惟陛下化凋弊之人,革澆漓⑤之俗,為日尚淺,未甚淳和,斟酌事宜,詎可東幸?其不可五也。

【注釋】

①翕然:統一或協調。

②天恩:即天子的恩德。

③漢高祖:即劉邦。西漢王朝的建立者。

④婁敬:即劉敬。漢初齊人。

⑤澆漓:指不好的社會風氣。

【譯文】

如今我們剛剛統一了天下,還未從戰爭造成的影響中恢復過來,民生凋敝,這個時候應該更提倡節儉、以禮治國,陛下您更應該以身作則。東都洛陽還沒安排行程,就下令修繕行宮,列位大臣出京鎮守邊關,又要修建官邸,工事太多恐怕會勞民傷財,這是第一點不可修建的原因。陛下當初平定東都時,下令將那些豪華奢侈的宮殿全部拆毀,讓天下人驚嘆佩服,豈有一開始憎惡隋代的奢華,現在又步其後塵的道理! 這是陛下不可為的理由之二。

臣常常聽說陛下要去洛陽巡視,但並不是緊急之務卻變成在虛耗國庫財產,現在國家建立不久,國庫還不充盈,哪用得著修建兩個都城?勞役過重,老百姓就會產生怨恨,這是陛下不可為的理由之三。老百姓在遭受天下大亂後,生活還非常貧困,陛下施恩,讓老百姓的生活稍稍有了好轉,但仍然存在忍饑挨餓的生計之憂,這種情況三、五年之內也不可能解除,為什麼要在這個時候讓老百姓去營建東都,讓他們疲於應付呢? 這是陛下不可為的理由之四。

漢代的時候,漢高祖劉邦要在洛陽建都,大臣婁敬進言說這樣做不可行,他勸說漢高祖在秦朝的故都建都,漢高祖接受了他的建議,當日就往西行定都長安。他們難道不知道貢賦都出在土地之中,但權衡形勢,東地情況不如關內。現在,臣只希望陛下能體察百姓之苦,革除日漸淪喪的世俗風氣。您治理國家的時間還很短,社會風氣還不淳厚,凡事都應該三思而後行,怎麼可以在洛陽大興土木?這是陛下不應做的第五個原因。」

【原典】

臣嘗見隋室初造此殿。楹棟宏壯,大木非近道所有,多自豫章①采來,二千人拽一柱,其下施轂②,皆以生鐵為之,中間若用木輪,動即火出。略計一柱,已用數十萬,則餘費又過倍於此。臣聞阿房成,秦人散;章華就,楚眾離;乾元畢工,隋人解體。且以陛下今時功力,何如隋日? 承凋殘之後,役瘡痍之人,費億萬之功,襲百王之弊,以此言之,恐甚於煬帝遠矣。深願陛下思之,無為由余所笑,則天下幸甚矣。

【注釋】

①豫章:古郡名,今江西省一帶。

②轂:車輪中心的圓木,周圍與車輻的一端相接,中有圓孔,用以插軸。也用為車輪的代稱。

【譯文】

我曾經看到隋朝建造這座宮殿時的情況,材料極其講究,就連宮殿所用的木材都不是附近所產,大多是從遙遠的豫章郡運來的,一根柱子就要兩千人來拉,下邊滑動用的輪子必須用生鐵鑄造,如果用木頭做輪子,一滑動起來就會摩擦起火。粗略算來,一根柱子的運送就要耗費數十萬兩銀子,其他的費用就更是難以估量了。臣聽說一座阿房宮建成,就使得秦國人心離散了;章華宮修成,就造成楚國民心散亂;乾元宮修完,隋朝也就隨之滅亡了,且依照國家目前的政治狀況,哪裡及得上隋朝? 國家方從蕭條中建立起來,這個時候再役使苦難的百姓,勞民傷財,就會重蹈歷代王朝滅亡的覆轍,步其後塵。從這點來說,我們恐怕比隋煬帝還要昏庸啊!臣懇切地希望陛下能認真考慮這件事,不要讓我們的行為被後人所恥笑,那便是國家的大幸了。

【原典】

貞觀初,太宗與黃門侍郎①王珪宴語②,時有美人侍側,本廬江王③瑗之姬也,瑗敗,籍沒入宮。太宗指示珪曰:「廬江不道,賊殺其夫而納其室,暴虐之甚,何有不亡者乎! 」珪避席曰:「陛下以廬江取之為是邪,為非邪? 」太宗曰:「安有殺人而取其妻,卿乃問朕是非,何也? 」珪對曰:「臣聞於《管子》曰:齊桓公之郭國,問其父老曰:『郭何故亡? 』父老曰:『以其善善而惡惡也。』桓公曰:『若子之言,乃賢君也,何至於亡? 』父老曰:『不然。郭君善善而不能用,惡惡而不能去,所以亡也。』今此婦人尚在左右,臣竊以為聖心是之。陛下若以為非,所謂知惡而不去也。」太宗大悅,稱為至善,遽令以美人還其親族。

【注釋】

①黃門侍郎:官名。②宴語:一邊飲宴,一邊談話。

③廬江王:姓李,名瑗,太祖曾孫。

【譯文】

貞觀初年,唐太宗與黃門侍郎王珪在宴會上交談。當時,有個美人在旁邊侍候。她本是廬江王李瑗的愛姬,李瑗敗事後,被籍沒入宮。太宗指著她對王珪說:「廬江王荒淫無道,殺害了她原先的丈夫又把她佔為己有。暴虐到了極點,怎能不滅亡呢!」王珪離座說:「陛下認為廬江王奪取她,是對還是不對?」太宗說:「哪有殺人而奪取其妻的道理!你卻問我對不對,這是什麼意思?」王珪回答說:「我見到《管子》書裡說,齊桓公到了郭國,問那裡的父老:『郭國為什麼會滅亡? 』父老說:『因為郭君喜歡好人而厭惡壞人。』齊桓公說:『照你所說,他是個賢君啊!怎會亡國呢? 』父老說:『不是這樣的。郭君喜歡好人卻不能任用,厭惡壞人卻不能摒棄,所以郭國滅亡了。』如今這個婦人還在陛下左右,所以我猜測陛下的心意,認為這樣做是對的,陛下如果認為不對,那就是知道邪惡,而不能摒棄了。」太宗聽罷大為欣喜,稱讚他講得好極了,於是,馬上命令把這位美人送還給她的親族。

【原典】

貞觀四年,詔發卒修洛陽之乾元殿①以備巡狩②。給事中張玄素③上書諫曰:陛下智周萬物,囊括四海,令之所行,何往不應?志之所欲,何事不從? 微臣竊思秦始皇之為君也,藉周室之餘,因六國之盛,將貽之萬葉。及其子而亡,諒由逞嗜奔欲,逆天害人者也。是知天下不可以力勝,神祇④不可以親恃。惟當弘儉約,薄賦斂,慎終始,可以永固。

【注釋】

①乾元殿:原為隋所建的一座大殿。

②巡狩:古時皇帝視察諸侯所守的地方。

③張玄素:蒲州︵今山西︶人。曾在隋做景城縣戶曹。

④神祇:天神地祇。古代統治者自以為受命於天。

【譯文】

貞觀四年,唐太宗下詔在洛陽修建乾元殿,以供天子巡遊四方的時候下榻居住。給事中張玄素上書勸諫說:「陛下您智慮周全,可謂無所不及。您一聲令下,有哪一個不遵命照辦的呢?您想要得到的東西,有哪一件得不到的?臣認為秦始皇剛開始做皇帝的時候,一直想倚仗滅掉周室的餘威,憑藉平定六國的氣勢,將基業千秋萬代地傳下去。可是到了他兒子掌權的時候國家就滅亡了,我們認真分析它滅亡的原因,是他們父子隨心所欲地放縱自己的貪欲,違背上天的旨意,殘害百姓等因素造成的。

從這裡可以看出,統治天下不能僅僅憑藉武力,一味信奉神靈,也不能保障他的江山固若金湯。只有大力提倡節儉、減輕賦稅,自始至終兢兢業業,才可以永保江山安泰。

【原典】

方今承百王之末,屬凋弊之餘,必欲節之以禮制,陛下宜以身為先。東都未有幸期,即令補葺;諸王今並出藩,又須營構。興發數多,豈疲人之所望? 其不可一也。陛下初平東都之始,層樓廣殿,皆令撤毀,天下翕然①,同心欣仰。豈有初則惡其侈靡,今乃襲其雕麗? 其不可二也。每承音旨,未即巡幸,此乃事不急之務,成虛費之勞。國無兼年之積,何用兩都之好?勞役過度,怨將起。其不可三也。百姓承亂離之後,財力凋盡,天恩②含育,粗見存立,饑寒猶切,生計未安,三五年間,未能復舊。奈何營未幸之都,而奪疲人之力? 其不可四也。昔漢高祖③將都洛陽,婁敬④一言,即日西駕。豈不知地惟土中,貢賦所均,但以形勝不如關內也。伏惟陛下化凋弊之人,革澆漓⑤之俗,為日尚淺,未甚淳和,斟酌事宜,詎可東幸?其不可五也。

【注釋】

①翕然:統一或協調。

②天恩:即天子的恩德。

③漢高祖:即劉邦。西漢王朝的建立者。

④婁敬:即劉敬。漢初齊人。

⑤澆漓:指不好的社會風氣。

【譯文】

如今我們剛剛統一了天下,還未從戰爭造成的影響中恢復過來,民生凋敝,這個時候應該更提倡節儉、以禮治國,陛下您更應該以身作則。東都洛陽還沒安排行程,就下令修繕行宮,列位大臣出京鎮守邊關,又要修建官邸,工事太多恐怕會勞民傷財,這是第一點不可修建的原因。陛下當初平定東都時,下令將那些豪華奢侈的宮殿全部拆毀,讓天下人驚嘆佩服,豈有一開始憎惡隋代的奢華,現在又步其後塵的道理! 這是陛下不可為的理由之二。

臣常常聽說陛下要去洛陽巡視,但並不是緊急之務卻變成在虛耗國庫財產,現在國家建立不久,國庫還不充盈,哪用得著修建兩個都城?勞役過重,老百姓就會產生怨恨,這是陛下不可為的理由之三。老百姓在遭受天下大亂後,生活還非常貧困,陛下施恩,讓老百姓的生活稍稍有了好轉,但仍然存在忍饑挨餓的生計之憂,這種情況三、五年之內也不可能解除,為什麼要在這個時候讓老百姓去營建東都,讓他們疲於應付呢? 這是陛下不可為的理由之四。

漢代的時候,漢高祖劉邦要在洛陽建都,大臣婁敬進言說這樣做不可行,他勸說漢高祖在秦朝的故都建都,漢高祖接受了他的建議,當日就往西行定都長安。他們難道不知道貢賦都出在土地之中,但權衡形勢,東地情況不如關內。現在,臣只希望陛下能體察百姓之苦,革除日漸淪喪的世俗風氣。您治理國家的時間還很短,社會風氣還不淳厚,凡事都應該三思而後行,怎麼可以在洛陽大興土木?這是陛下不應做的第五個原因。」

【原典】

臣嘗見隋室初造此殿。楹棟宏壯,大木非近道所有,多自豫章①采來,二千人拽一柱,其下施轂②,皆以生鐵為之,中間若用木輪,動即火出。略計一柱,已用數十萬,則餘費又過倍於此。臣聞阿房成,秦人散;章華就,楚眾離;乾元畢工,隋人解體。且以陛下今時功力,何如隋日? 承凋殘之後,役瘡痍之人,費億萬之功,襲百王之弊,以此言之,恐甚於煬帝遠矣。深願陛下思之,無為由余所笑,則天下幸甚矣。

【注釋】

①豫章:古郡名,今江西省一帶。

②轂:車輪中心的圓木,周圍與車輻的一端相接,中有圓孔,用以插軸。也用為車輪的代稱。

【譯文】

我曾經看到隋朝建造這座宮殿時的情況,材料極其講究,就連宮殿所用的木材都不是附近所產,大多是從遙遠的豫章郡運來的,一根柱子就要兩千人來拉,下邊滑動用的輪子必須用生鐵鑄造,如果用木頭做輪子,一滑動起來就會摩擦起火。粗略算來,一根柱子的運送就要耗費數十萬兩銀子,其他的費用就更是難以估量了。臣聽說一座阿房宮建成,就使得秦國人心離散了;章華宮修成,就造成楚國民心散亂;乾元宮修完,隋朝也就隨之滅亡了,且依照國家目前的政治狀況,哪裡及得上隋朝? 國家方從蕭條中建立起來,這個時候再役使苦難的百姓,勞民傷財,就會重蹈歷代王朝滅亡的覆轍,步其後塵。從這點來說,我們恐怕比隋煬帝還要昏庸啊!臣懇切地希望陛下能認真考慮這件事,不要讓我們的行為被後人所恥笑,那便是國家的大幸了。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價