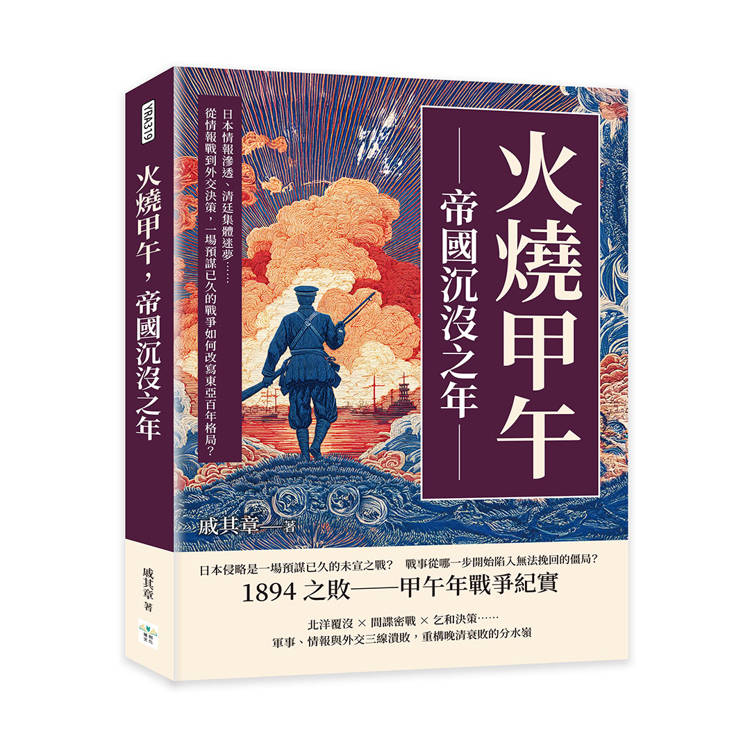

火燒甲午,帝國沉沒之年:日本情報滲透、清廷集體迷夢……從情報戰到外交決策,一場預謀已久的戰爭如何改寫東亞百年格局?

活動訊息

內容簡介

日本侵略是一場預謀已久的未宣之戰?

戰事從哪一步開始陷入無法挽回的僵局?

1894之敗──甲午年戰爭紀實

北洋覆沒×間諜密戰×乞和決策……

軍事、情報與外交三線潰敗,重構晚清衰敗的分水嶺

▎戰爭爆發:野心與陰謀的累積

本書從日本明治政府的擴張政策談起,揭示甲午戰爭並非偶發,而是日本蓄謀已久的侵略行動。明治天皇上任後便強調「布國威於四方」,鼓吹征韓,逐步制定侵略朝鮮、進攻中國的策略。日本政府派遣密探調查朝鮮與中國沿海情勢,並透過精密的軍事規劃,如小川又次與櫻井規矩之的《征清方略》,確立攻占北京與擊潰北洋艦隊的目標。外交上,陸奧宗光巧妙運用「權變策略」,在朝鮮捏造藉口,挾持王宮、誘清入朝,進而發動戰爭,顯示日本外交手腕之狡詐與侵略本質。

▎首戰豐島:不宣而戰的海上突襲

豐島海戰是中日甲午戰爭的第一場交鋒,也是日本無宣戰即攻擊中國軍艦的典型海盜行為。書中詳述日艦吉野於1894年7月25日清晨發動突襲,濟遠與廣乙兩艘清艦奮力還擊,尤其濟遠在極不利的條件下仍擊傷吉野。日方起初聲稱是中方先開炮,後來多方資料證實日本早有預謀,且先行開火,試圖掩飾其侵略本質。海戰中,濟遠表現出堅毅抵抗精神,並成功脫離追擊。此役儘管艦力不敵,卻揭露日本軍方違反國際規範的不義行動。

▎高陞慘案:日軍暴行震驚國際

高陞號事件是豐島之役中最駭人聽聞的一幕。載有千餘名清軍的英國商輪高陞號,在海戰後被日艦浪速攔截,清軍寧死不屈拒降,結果全船被日艦以炮火擊沉。事件造成超過900名清軍與60餘名船員喪生,引起國際譁然。日本對外謊稱事先不知該船為英國籍,甚至反控中國軍官強占船隻。英國最終未追究日本責任,僅索賠鉅款了事,展現列強之間權謀與冷漠。書中痛陳清軍的壯烈與英國政府的軟弱形成鮮明對比,為甲午戰爭蒙上厚重的人道悲劇色彩。

▎情報戰線:間諜與密探暗中交鋒

本書亦深入分析日本間諜活動對戰局的影響。戰前日本早已派出眾多間諜進入中國,包括神尾光臣、瀧川具和、宗方小太郎等,分別潛伏北京、天津、山東等地,蒐集軍事與地理情報。天津的石川伍一案更揭示日諜潛入軍械局,造成「師期暗洩」,導致高陞船期遭日軍掌握。清政府雖一度緝獲間諜,卻未能及時查處與防範。本書指出,中方對情報戰之無備、列強對日本的縱容,都是清朝在甲午戰爭中敗局已定的關鍵因素之一。

【本書特色】:

本書以嚴謹史實與豐富資料為基礎,深度解析中日戰爭爆發的內因與外因,結合軍事、外交、情報等多面向視角,重建戰爭全貌。作者運用大量第一手檔案、書信與官方紀錄,揭露日本早有預謀的侵略計畫與清廷決策失誤,並以平實有力的筆觸刻畫人物與事件,兼具學術價值與可讀性,是理解晚清命運轉折與東亞局勢變化的重要著作。

戰事從哪一步開始陷入無法挽回的僵局?

1894之敗──甲午年戰爭紀實

北洋覆沒×間諜密戰×乞和決策……

軍事、情報與外交三線潰敗,重構晚清衰敗的分水嶺

▎戰爭爆發:野心與陰謀的累積

本書從日本明治政府的擴張政策談起,揭示甲午戰爭並非偶發,而是日本蓄謀已久的侵略行動。明治天皇上任後便強調「布國威於四方」,鼓吹征韓,逐步制定侵略朝鮮、進攻中國的策略。日本政府派遣密探調查朝鮮與中國沿海情勢,並透過精密的軍事規劃,如小川又次與櫻井規矩之的《征清方略》,確立攻占北京與擊潰北洋艦隊的目標。外交上,陸奧宗光巧妙運用「權變策略」,在朝鮮捏造藉口,挾持王宮、誘清入朝,進而發動戰爭,顯示日本外交手腕之狡詐與侵略本質。

▎首戰豐島:不宣而戰的海上突襲

豐島海戰是中日甲午戰爭的第一場交鋒,也是日本無宣戰即攻擊中國軍艦的典型海盜行為。書中詳述日艦吉野於1894年7月25日清晨發動突襲,濟遠與廣乙兩艘清艦奮力還擊,尤其濟遠在極不利的條件下仍擊傷吉野。日方起初聲稱是中方先開炮,後來多方資料證實日本早有預謀,且先行開火,試圖掩飾其侵略本質。海戰中,濟遠表現出堅毅抵抗精神,並成功脫離追擊。此役儘管艦力不敵,卻揭露日本軍方違反國際規範的不義行動。

▎高陞慘案:日軍暴行震驚國際

高陞號事件是豐島之役中最駭人聽聞的一幕。載有千餘名清軍的英國商輪高陞號,在海戰後被日艦浪速攔截,清軍寧死不屈拒降,結果全船被日艦以炮火擊沉。事件造成超過900名清軍與60餘名船員喪生,引起國際譁然。日本對外謊稱事先不知該船為英國籍,甚至反控中國軍官強占船隻。英國最終未追究日本責任,僅索賠鉅款了事,展現列強之間權謀與冷漠。書中痛陳清軍的壯烈與英國政府的軟弱形成鮮明對比,為甲午戰爭蒙上厚重的人道悲劇色彩。

▎情報戰線:間諜與密探暗中交鋒

本書亦深入分析日本間諜活動對戰局的影響。戰前日本早已派出眾多間諜進入中國,包括神尾光臣、瀧川具和、宗方小太郎等,分別潛伏北京、天津、山東等地,蒐集軍事與地理情報。天津的石川伍一案更揭示日諜潛入軍械局,造成「師期暗洩」,導致高陞船期遭日軍掌握。清政府雖一度緝獲間諜,卻未能及時查處與防範。本書指出,中方對情報戰之無備、列強對日本的縱容,都是清朝在甲午戰爭中敗局已定的關鍵因素之一。

【本書特色】:

本書以嚴謹史實與豐富資料為基礎,深度解析中日戰爭爆發的內因與外因,結合軍事、外交、情報等多面向視角,重建戰爭全貌。作者運用大量第一手檔案、書信與官方紀錄,揭露日本早有預謀的侵略計畫與清廷決策失誤,並以平實有力的筆觸刻畫人物與事件,兼具學術價值與可讀性,是理解晚清命運轉折與東亞局勢變化的重要著作。

目錄

出版說明

第一章 戰端初啟

第二章 豐島之變

第三章 平壤激戰

第四章 黃海決戰

第五章 遼東戰火

第六章 艦隊潰敗

第七章 馬關和局

第八章 臺海變局

第一章 戰端初啟

第二章 豐島之變

第三章 平壤激戰

第四章 黃海決戰

第五章 遼東戰火

第六章 艦隊潰敗

第七章 馬關和局

第八章 臺海變局

試閱

第一章 戰端初啟

第一節 明治黷武

水有源,樹有根。凡是事情的發生都有它的根由、它的原委、它的因果關係。有因必有果;反之,有果必有因。甲午戰爭當然不能例外。甲午戰爭,這是中國人的稱呼。日本人叫日清戰爭。在某些日本歷史學者的著作裡,經常宣揚一種觀點:日清戰爭是偶發事件,日清戰爭不是日本明治政府有預謀的戰爭,而是由於某些偶然因素才陰錯陽差地發生的,日本並不是戰爭的責任者。這種觀點,可以叫它「偶發」論。在日本學術界,雖然「偶發」論並未取得普遍認同,有些日本歷史學者還對「偶發」論持指責的態度,但「偶發」論者通常都很頑固,時不時就會把「偶發」論改頭換面地拿出來宣揚一番,所以絕不能小看它。

我們之所以認為「偶發」論不能成立,主要是基於日本明治政府的實際表現,也就是基於許多無可辯駁的歷史事實:

第一,銳意擴張。西元1868年,明治天皇睦仁登基伊始,即開始推行「武國」方針,確立對外侵略擴張的大陸政策為基本國策。他發表所謂〈天皇御筆信〉,宣稱「日本乃萬國之本」,需要「繼承列祖列宗的偉業」、「開拓萬里波濤,布國威於四方」。不言而喻,日本要布國威的首要目標,就是一衣帶水的西鄰朝鮮和中國。

睦仁的〈天皇御筆信〉發表後,在日本政壇颳起了一股旋風,鼓吹「征韓論」一時蔚然成風。當時,倡導「征韓論」主導者是參議木戶孝允。他有一套說辭云:

韓地之事乃皇國建立國體之處,推廣今日宇內之條理故也。愚意如為東海生輝,應以此地始。倘一旦動起干戈,不必急於求成,大致規定年年入侵,得一地後,要好自確立今後戰略,竭盡全力,不倦經營,不出兩三年,天地必將為之一變。如行之有效,萬事不拔之皇基將愈益鞏固矣。

木戶所論與外務省的意見完全相合。外務權大丞柳原前光對「征韓論」的闡述更為透澈:

皇國乃是絕海之一大孤島,此後縱令擁有相應之兵備,而保周圍環海之大地於萬世始終,與各國並立,弘張國威,乃最大難事。然朝鮮國為北連滿洲、西連韃清之地,使之綏服,實為保全皇國之基礎,將來經略進取萬國之本。

第一步,征服朝鮮;第二步,占領中國東北;第三步,「綏服」中國;第四步,「經略進取萬國」,稱霸世界。這就是日本「征韓論」者的如意算盤和實施步驟。

於是,日本政府選中了激進的「征韓論」者久留米藩士佐田白茅,派他去朝鮮調查政情和軍備。西元1870年3月,佐田向政府上了一篇著名的〈建白書〉,其主要內容是:(一)朝鮮有必伐之罪,不愁找不到出兵藉口。(二)伐朝鮮必勝無疑,「不出五旬而虜其王」。(三)伐朝鮮有利而無損。「朝鮮則金穴也,米麥亦頗多,一舉拔之,徵其人民與金谷。」、「故伐朝鮮者,富國強兵之策。」(四)伐朝既可防列國對朝鮮的覬覦,又是實行海外擴張的大好機會,「呂宋、臺灣可唾手而得」。(五)伐朝可繼之伐清。「當天朝加兵之日,則遣使於清國,告以伐朝鮮之故,若清必出援兵,則可並清而伐之。」

但是,日本政府的最高決策層,在討論如何或何時對朝鮮開戰的問題時卻產生了意見分歧:一派是急征派,以時任參議的陸軍大將西鄉隆盛為首,恨不得馬上出兵伐朝,主張由自己充當使臣赴朝,先設下圈套,誘朝鮮政府入彀,必然帶來開戰之機;另一派是緩征派,以參議兼大藏卿大久保利通為首,主張處理朝鮮要講究步驟,必須周密計畫,統一方略,緩緩圖之。雙方意見對立,爭論激烈,演成一場勢不兩立的政爭,最終以急征派的下臺而結束了這場「征韓論」之爭。

第一節 明治黷武

水有源,樹有根。凡是事情的發生都有它的根由、它的原委、它的因果關係。有因必有果;反之,有果必有因。甲午戰爭當然不能例外。甲午戰爭,這是中國人的稱呼。日本人叫日清戰爭。在某些日本歷史學者的著作裡,經常宣揚一種觀點:日清戰爭是偶發事件,日清戰爭不是日本明治政府有預謀的戰爭,而是由於某些偶然因素才陰錯陽差地發生的,日本並不是戰爭的責任者。這種觀點,可以叫它「偶發」論。在日本學術界,雖然「偶發」論並未取得普遍認同,有些日本歷史學者還對「偶發」論持指責的態度,但「偶發」論者通常都很頑固,時不時就會把「偶發」論改頭換面地拿出來宣揚一番,所以絕不能小看它。

我們之所以認為「偶發」論不能成立,主要是基於日本明治政府的實際表現,也就是基於許多無可辯駁的歷史事實:

第一,銳意擴張。西元1868年,明治天皇睦仁登基伊始,即開始推行「武國」方針,確立對外侵略擴張的大陸政策為基本國策。他發表所謂〈天皇御筆信〉,宣稱「日本乃萬國之本」,需要「繼承列祖列宗的偉業」、「開拓萬里波濤,布國威於四方」。不言而喻,日本要布國威的首要目標,就是一衣帶水的西鄰朝鮮和中國。

睦仁的〈天皇御筆信〉發表後,在日本政壇颳起了一股旋風,鼓吹「征韓論」一時蔚然成風。當時,倡導「征韓論」主導者是參議木戶孝允。他有一套說辭云:

韓地之事乃皇國建立國體之處,推廣今日宇內之條理故也。愚意如為東海生輝,應以此地始。倘一旦動起干戈,不必急於求成,大致規定年年入侵,得一地後,要好自確立今後戰略,竭盡全力,不倦經營,不出兩三年,天地必將為之一變。如行之有效,萬事不拔之皇基將愈益鞏固矣。

木戶所論與外務省的意見完全相合。外務權大丞柳原前光對「征韓論」的闡述更為透澈:

皇國乃是絕海之一大孤島,此後縱令擁有相應之兵備,而保周圍環海之大地於萬世始終,與各國並立,弘張國威,乃最大難事。然朝鮮國為北連滿洲、西連韃清之地,使之綏服,實為保全皇國之基礎,將來經略進取萬國之本。

第一步,征服朝鮮;第二步,占領中國東北;第三步,「綏服」中國;第四步,「經略進取萬國」,稱霸世界。這就是日本「征韓論」者的如意算盤和實施步驟。

於是,日本政府選中了激進的「征韓論」者久留米藩士佐田白茅,派他去朝鮮調查政情和軍備。西元1870年3月,佐田向政府上了一篇著名的〈建白書〉,其主要內容是:(一)朝鮮有必伐之罪,不愁找不到出兵藉口。(二)伐朝鮮必勝無疑,「不出五旬而虜其王」。(三)伐朝鮮有利而無損。「朝鮮則金穴也,米麥亦頗多,一舉拔之,徵其人民與金谷。」、「故伐朝鮮者,富國強兵之策。」(四)伐朝既可防列國對朝鮮的覬覦,又是實行海外擴張的大好機會,「呂宋、臺灣可唾手而得」。(五)伐朝可繼之伐清。「當天朝加兵之日,則遣使於清國,告以伐朝鮮之故,若清必出援兵,則可並清而伐之。」

但是,日本政府的最高決策層,在討論如何或何時對朝鮮開戰的問題時卻產生了意見分歧:一派是急征派,以時任參議的陸軍大將西鄉隆盛為首,恨不得馬上出兵伐朝,主張由自己充當使臣赴朝,先設下圈套,誘朝鮮政府入彀,必然帶來開戰之機;另一派是緩征派,以參議兼大藏卿大久保利通為首,主張處理朝鮮要講究步驟,必須周密計畫,統一方略,緩緩圖之。雙方意見對立,爭論激烈,演成一場勢不兩立的政爭,最終以急征派的下臺而結束了這場「征韓論」之爭。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價