歷史如何締造?地圖知道:世界為何發展成現在這個樣子?透過地圖看人類各種「移動」,歷史的來龍去脈腦補成動畫,趣味盎然。

活動訊息

內容簡介

日本亞馬遜地理與歷史類暢銷排行榜!

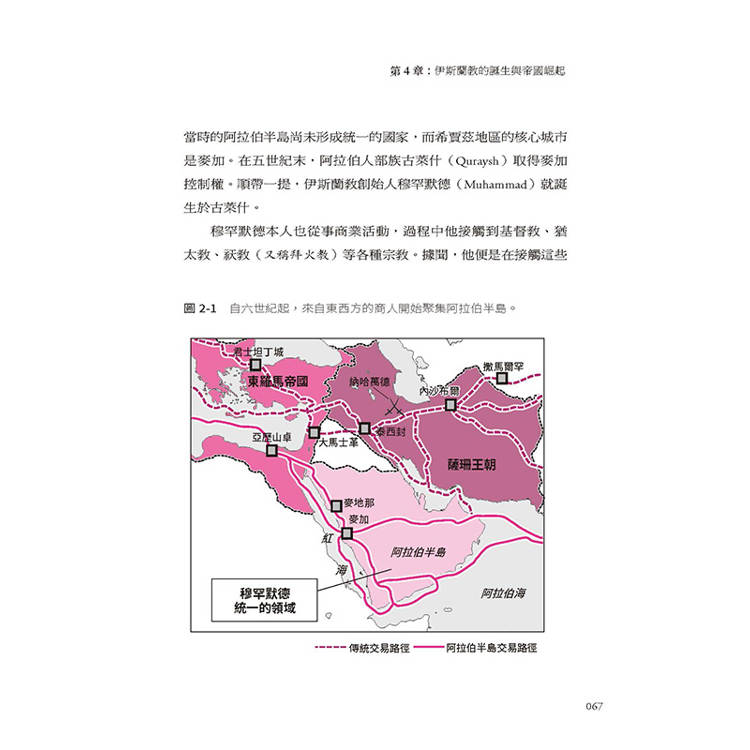

◎「條條大路通羅馬」,這不是勵志語,而是羅馬帝國強盛的主因。

◎隋朝因開鑿運河加速滅亡,宋朝卻利用運河成為經濟大國。差別在哪裡?

◎法國如果沒有興建蘇伊士運河,英國只能是英國,無法成為大英帝國。

◎東歐八國很難記?地圖上這些國家剛好排成一直線,就像對抗俄國的防波堤。

歷史是諸多事件的堆疊,想說清楚只能靠硬記?

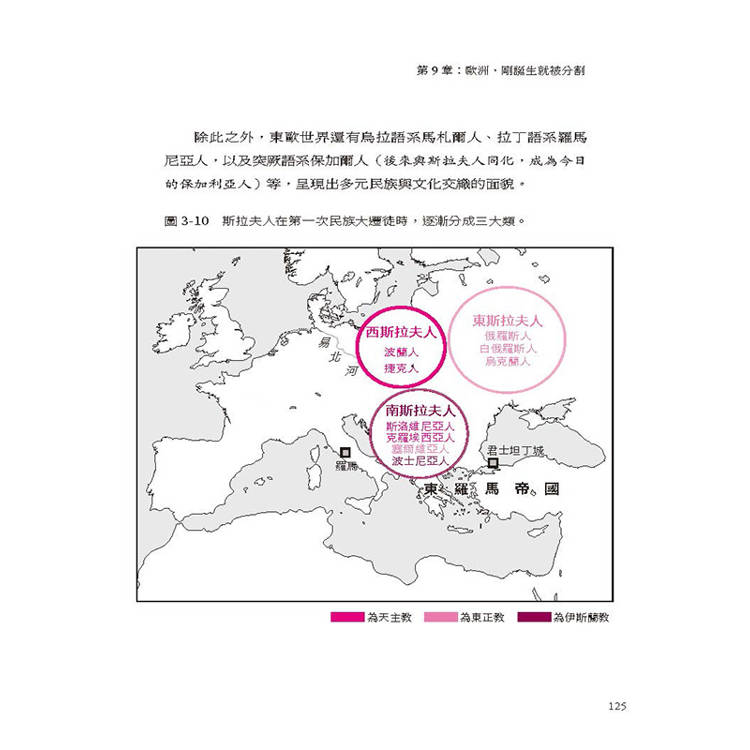

被譽為「地圖鬼神」,在日本四大補習班「代代木研討會」

教授世界史的名師伊藤敏認為,

人類歷史就是各種形式的移動,例如遷徙、貿易、外交、戰爭等,

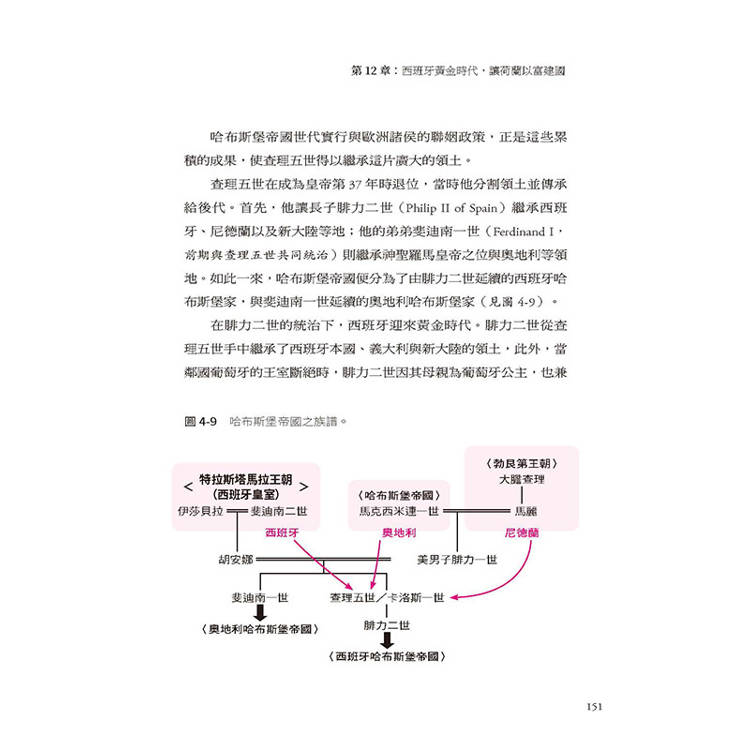

但光靠文字很難理解人類如何「移動」、更遑論記住。

搭配地圖一起看,紛至沓來毫無頭緒的各個事件,就會變成精采故事。

問題是,「課本或講義上也有很多地圖,但我還是記不住……。」

那是因為多數地圖的訊息量都太多,沒有「重點」。

作者因此自製近百張地圖,告訴讀者世界為何發展成現在這個樣子。

◎河流孕育了文明,交通壯大了國家,關鍵都是「移動」

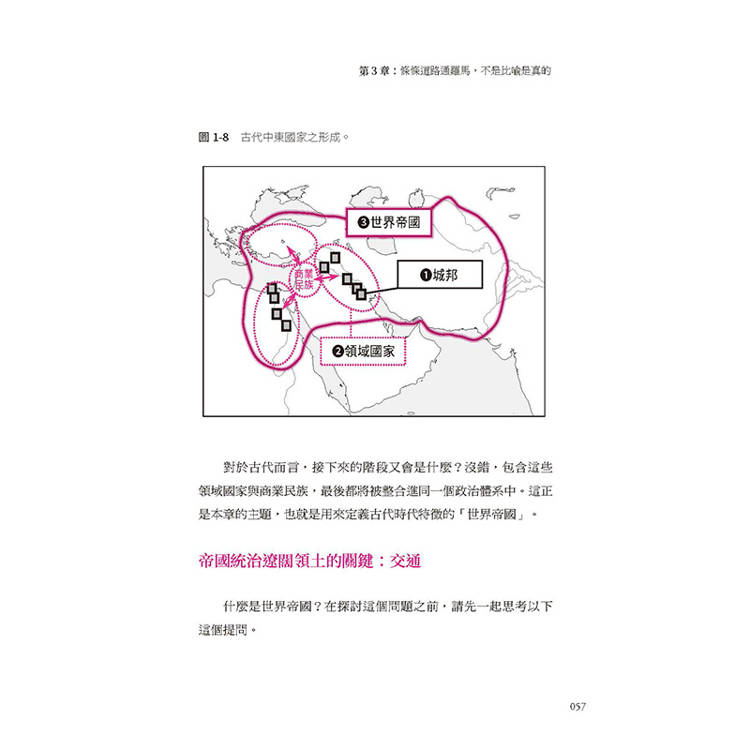

‧人往河流聚集,所以村落總聚在河邊,但為何只有巴比倫能發展成王朝?

因為它剛好在兩河流域交通要衝,輕鬆匯集人流跟財富。

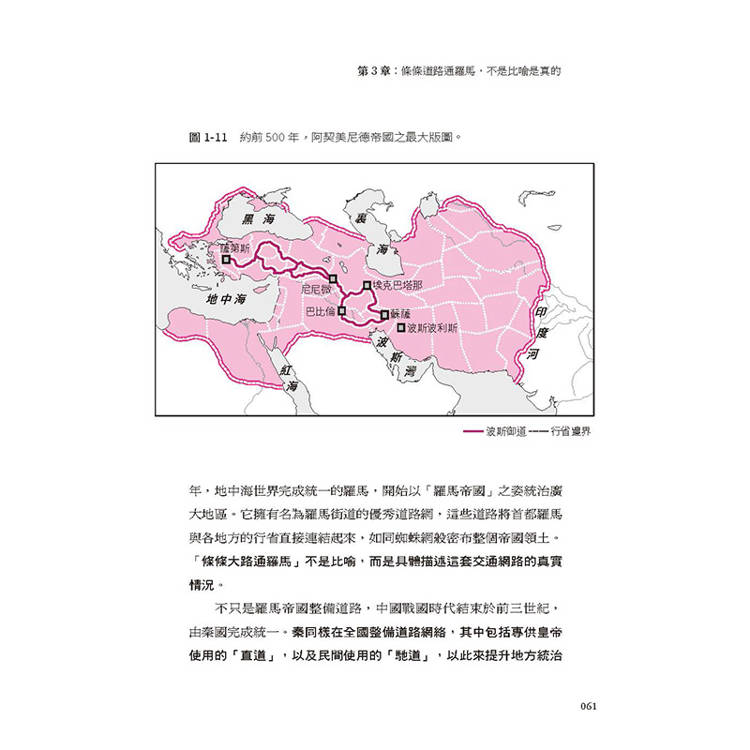

‧「條條大路通羅馬」不是勵志語,而是羅馬統一地中海後的真實情況。

早在羅馬帝國之前,阿契美尼德王朝、中國漢朝等古代帝國,

擴展版圖的第一件事,就是整備道路,以便統治附屬國。

◎絲路、海路,加速了亞洲貿易

‧隋朝為促進經濟發展興建運河,卻因國力耗損嚴重,無法享受繁榮;

宋朝活用運河,將中國各地產品出口到海外,進而成為經濟強國。

‧蒙古帝國除了統治三條絲路,建立歐亞龐大貿易網外,

還整備驛站制度,加速商業往來,活絡了「三流」:人流、物流與金流。

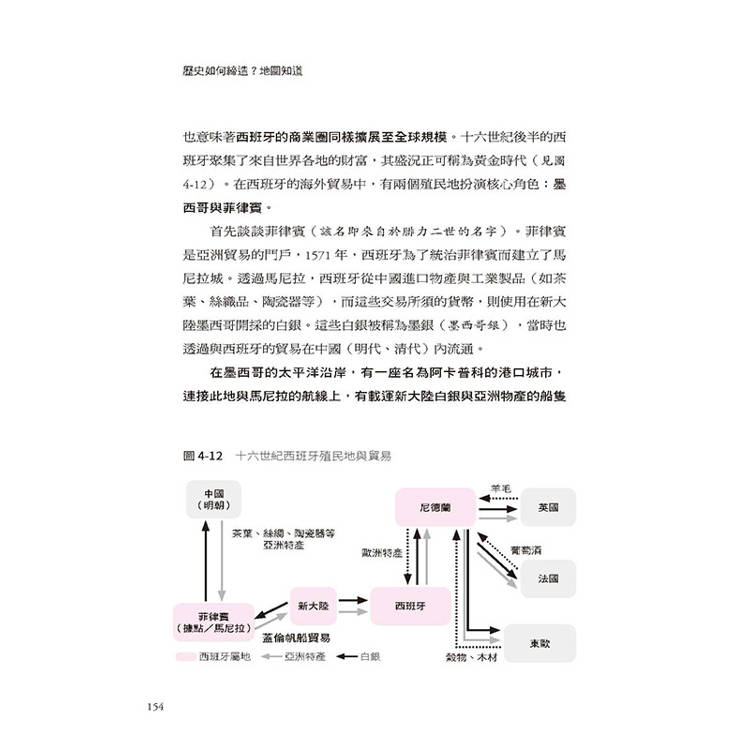

◎大航海時代,全球商業的開端

‧十五世紀,義大利壟斷香料,歐洲各國只好向外「移動」尋找香料產地,

葡萄牙、西班牙位於在西端半島,很難向內移動,

所以最先投入遠航,卻意外開啟大航海時代。

‧十六世紀的西班牙,地理位置不便運輸,

便將商品送至面向北海的荷蘭(當時屬西班牙領地),和其他國家交易,

財富因此集中荷蘭,甚至讓荷蘭以富建國。

如果法國沒有開通蘇伊士運河,縮短從歐洲到亞洲的航程,

英國只能是英國,無法成為占領這麼多殖民地的大英帝國。

世界為何發展成現在這個樣子?

拿出本書的地圖,理解人類的各種移動,

歷史的來龍去脈腦補出動畫,趣味盎然。

◎「條條大路通羅馬」,這不是勵志語,而是羅馬帝國強盛的主因。

◎隋朝因開鑿運河加速滅亡,宋朝卻利用運河成為經濟大國。差別在哪裡?

◎法國如果沒有興建蘇伊士運河,英國只能是英國,無法成為大英帝國。

◎東歐八國很難記?地圖上這些國家剛好排成一直線,就像對抗俄國的防波堤。

歷史是諸多事件的堆疊,想說清楚只能靠硬記?

被譽為「地圖鬼神」,在日本四大補習班「代代木研討會」

教授世界史的名師伊藤敏認為,

人類歷史就是各種形式的移動,例如遷徙、貿易、外交、戰爭等,

但光靠文字很難理解人類如何「移動」、更遑論記住。

搭配地圖一起看,紛至沓來毫無頭緒的各個事件,就會變成精采故事。

問題是,「課本或講義上也有很多地圖,但我還是記不住……。」

那是因為多數地圖的訊息量都太多,沒有「重點」。

作者因此自製近百張地圖,告訴讀者世界為何發展成現在這個樣子。

◎河流孕育了文明,交通壯大了國家,關鍵都是「移動」

‧人往河流聚集,所以村落總聚在河邊,但為何只有巴比倫能發展成王朝?

因為它剛好在兩河流域交通要衝,輕鬆匯集人流跟財富。

‧「條條大路通羅馬」不是勵志語,而是羅馬統一地中海後的真實情況。

早在羅馬帝國之前,阿契美尼德王朝、中國漢朝等古代帝國,

擴展版圖的第一件事,就是整備道路,以便統治附屬國。

◎絲路、海路,加速了亞洲貿易

‧隋朝為促進經濟發展興建運河,卻因國力耗損嚴重,無法享受繁榮;

宋朝活用運河,將中國各地產品出口到海外,進而成為經濟強國。

‧蒙古帝國除了統治三條絲路,建立歐亞龐大貿易網外,

還整備驛站制度,加速商業往來,活絡了「三流」:人流、物流與金流。

◎大航海時代,全球商業的開端

‧十五世紀,義大利壟斷香料,歐洲各國只好向外「移動」尋找香料產地,

葡萄牙、西班牙位於在西端半島,很難向內移動,

所以最先投入遠航,卻意外開啟大航海時代。

‧十六世紀的西班牙,地理位置不便運輸,

便將商品送至面向北海的荷蘭(當時屬西班牙領地),和其他國家交易,

財富因此集中荷蘭,甚至讓荷蘭以富建國。

如果法國沒有開通蘇伊士運河,縮短從歐洲到亞洲的航程,

英國只能是英國,無法成為占領這麼多殖民地的大英帝國。

世界為何發展成現在這個樣子?

拿出本書的地圖,理解人類的各種移動,

歷史的來龍去脈腦補出動畫,趣味盎然。

名人推薦

推薦序一

告別文字迷宮:一本用「地圖」解讀文明興衰的史學指南

──「歷史說書人History Storyteller」粉專創辦人/江仲淵

自工業革命以來,「人定勝天」的思想成為主流,人類的努力與智慧被視為文明的唯一決定因素。然而,當我們談論地緣政治時,才猛然驚覺:地理的影響力遠超乎政治,它其實是塑造文明與文化的底層先決條件。

面對歷史上羅馬的興衰、西方崛起等宏大命題,世人往往莫衷一是。在這樣龐大而無法重複的事件中,我們幾乎不可能窮盡所有的因果鏈條。成功者不知何以成功,將難以複製;失敗者若不清楚自己為何失敗,恐怕難免會重蹈覆轍。我們必須分清:人類求生的意識與主觀意志,或許是使歷史成為可能的條件,但與生俱來的地理、氣候、經濟條件,才是使歷史成為實際的原因。

那麼,我們能否找到一把鑰匙,能直觀且清晰的解鎖兩者之間的微妙作用?關於這點,被譽為地圖鬼神的日本世界史名師伊藤敏,提供一個強大且顛覆認知的解讀工具──地圖。

他篤信人類歷史是貿易、外交、戰爭等跨地域交流交織而成,單靠文字資訊難以真正理解人們如何移動與互動。作者更相信,只有搭配地圖一起看,故事的來龍去脈才能一目瞭然。

本書的價值,在於它不是一本單純的歷史教材、冷冰冰的地理圖冊,而是結合地理的可能性與人類的實際行動。透過近百張作者親手繪製的白地圖與圖表,將歷史的「WHY」和「HOW」清晰的視覺化,幫助讀者掙脫文字迷宮,直接觀看歷史的骨架。

地圖揭示了交通在文明發展中的決定性作用:從最早為了灌溉而形成的兩河聚落,到東西文明的接觸,使坐落於歐亞大陸交通要衝的蒙古等部族迅速累積財富,直至大航海時代新舊文明的碰撞與合作。所有的文明莫不是以道路拓展其版圖。河流孕育出初步的人類文明,而人類靠海洋成為了強大文明。

此外,本書更深層次的啟示在於地緣關係如何造成文明的格格不入,以及國際間衝突的底層原因。例如,列強干涉俄羅斯爭奪不凍港,其答案遠非單純的利益糾紛,更是海洋國家與陸權國家的意識形態對抗。它告訴我們,文明與文明之間的對沖與隔閡,往往源於其形成環境和文化內核。

本書的獨特之處,在於它提供一個宏大且清晰的視角,幫助我們理解歷史的偶然與必然。它將人類歷史從龐雜的文字描述解放出來,以客觀的地圖作為分析工具,帶領我們理解人類文明的底層運轉法則。

這本圖解世界史的指南,將帶領讀者看清地理環境如何鑄就今日的世界格局。只有掌握了這世界的底層法則,我們才能清醒的審視當前國際局勢,並準確規畫文明的未來之路。

/

推薦序二

地圖視角看歷史的底層邏輯

──閱讀人社群主編/鄭俊德

我們多少都抱有環遊世界的夢想,但可曾想過,今日地圖上的國家邊界,其實藏著數千年來人類移動、競爭與生存的底層邏輯?

《歷史如何締造?地圖知道》正是為了解析這個世界為何長這樣而生。它不是提供人名和戰役的背誦清單,而是透過獨特的地圖視角,帶領我們依據地理條件、人流與物流的動態,重新串聯三千年來的全球故事。

作者精闢點出:「遷徙,是理解歷史的核心」。歷史從來不是靜態,而是人類不斷移動、交流、衝突所編織出的巨大網絡。從最初大河流域孕育文明(如黃河和長江、底格里斯河和幼發拉底河),水利工程與季節性氾濫逼出文明國家如埃及,到古代帝國如波斯、羅馬把整備道路作為擴張版圖的首要任務,地理始終是權力板塊變化的重要藍圖。

當強權因內在矛盾鬥爭或天災疫情而中斷貿易時,新的商業民族就會乘隙崛起,以驚人的商業機敏性重塑格局。書中深入分析,無論是隋朝開鑿運河促使宋朝成為經濟強國,或明清解除海禁重新創造繁榮盛世,亞洲貿易的脈動皆由地理與政策交錯決定。最經典的案例是蒙古帝國的擴張,其本質是為了獨占歐亞貿易網絡,利用絲路創造空前絕後的蒙元治世,建構史上第一個橫跨歐亞的經濟整合體。

隨後,歐洲開啟大航海時代,不再滿足中繼貿易,轉而直接航向香料產地發展,當然催生了引發人權爭議的奴隸以及殖民地。這場全球性的地理發現,徹底改寫了世界經濟的核心與邊陲格局,也奠定今日國際分工體系的雛形。

歷史的地理慣性,更以驚人的相似度反映在當代國際政治中。書中詳細解析了近代的歐洲列強殖民競爭,以及全球大國彼此戰略正面衝突,引爆後來的世界大戰……這些看似遙遠的歷史角力,與今日國際熱點如烏克蘭戰爭、中東衝突的地理脈絡有著驚人的重疊,證明歷史上重要的戰略要地,其價值從未真正改變。

本書不僅是世界史的入門指南,更是一堂生動的地緣政治學速成課。它幫助我們將散落的知識點串聯成清晰脈絡,在內心打造一張屬於自己的「世界歷史地圖」。如果你渴望擺脫過去歷史學習的困境,想真正看懂國際局勢背後的地理邏輯,我誠摯推薦本書,它將徹底刷新你對世界的認知。

/

推薦序三

看地圖學歷史,讓你擁有更宏觀的視角

──地理及國際情勢臉書粉專/巫師地理

歷史與地理是相輔相成的學問。

時代演進過程中的人事時地物,除了靠歷史展示的因果關係與脈絡的緣由,還需要透過地理加以呈現空間概念,讓世人及其後代子孫可以知曉,在那個時代的背景之下,某帝國的勢力範圍或是拓展的影響力為何。

因此,常有人說:「史地不分家。」掌握時間軸,也需要明白經緯尺度的版圖。

在《歷史如何締造?地圖知道》中,作者分析了好幾個在歷史上重要的時代,包含:伊斯蘭世界版圖、蒙古帝國、歐洲崛起、地理大發現、冷戰、以巴衝突……每一個劃時代的發展脈絡,透過地圖,呈現帝國崛起到版圖推進的過程,讓我們能從中理解,有哪些因素導致世界為何發展成現在這個樣子,也可以從中得到啟發,甚至,現代世界有很多的現象,依然受到過去好幾世紀以來的影響。

例如:印尼為何信仰伊斯蘭教、歐亞大陸之間曾有過哪些征戰、德法兩國如何成為歐洲核心、美洲物產如何傳播至世界、日不落帝國帶來的影響、民主陣營與共產陣營有哪些、猶太人與阿拉伯人的難題是什麼等。

若要回答這些問題,我們除了學習歷史,也得學習地理,兩者搭配才能讓我們擁有更宏觀的視角,正確理解世界的演變。

當前二十一世紀仍有許多問題需要各國關注,畢竟在資訊、經濟、交通、政治等各層面,每個世界公民都難以置身事外:我們共同歷經過新冠疫情(COVID-19)、烏俄戰爭還沒結束、以巴衝突尚未落幕,甚至,中美貿易戰、臺海問題、歐盟發展、東協市場等,依舊是各國人民關注的議題。

從歷史地理學角度,我們可以思索在不同時代背景之下,本書中的每個章節與臺灣的連結是什麼?臺灣與東南亞的關係、島鏈(按:Island Chain Strategy,由美國前國務卿約翰·福斯特·杜勒斯〔John Foster Dulles〕,在1951年冷戰時首次明確提出的概念,既有地理上的含義,又有政治與軍事上的內容,其用途是資本主義陣營對蘇聯、中國等共產主義國家形成圍堵,為西太平洋一系列島嶼的統稱)與冷戰下的臺灣是什麼樣子、臺灣與美國和中國的角力、烏克蘭給臺灣的啟發、以色列給臺灣的學習等。

借鏡歷史發展,期勉不重蹈覆轍過往發生的憾事。雖然人類文明演進勢必在資源掠奪、版圖野心、國際秩序等過程中引發戰爭,但我們可以從這些戰役中學習如何避戰、止戰,善用各國家的地理條件及外交手腕。

相信讀者在細讀本書時,藉由過去理解現在,也從現在找到未來的趨勢。在變化萬端與詭譎多變的國際情勢,甚至氣候與災難當中,在歷史與地理找到個人於世界的安身之道。

告別文字迷宮:一本用「地圖」解讀文明興衰的史學指南

──「歷史說書人History Storyteller」粉專創辦人/江仲淵

自工業革命以來,「人定勝天」的思想成為主流,人類的努力與智慧被視為文明的唯一決定因素。然而,當我們談論地緣政治時,才猛然驚覺:地理的影響力遠超乎政治,它其實是塑造文明與文化的底層先決條件。

面對歷史上羅馬的興衰、西方崛起等宏大命題,世人往往莫衷一是。在這樣龐大而無法重複的事件中,我們幾乎不可能窮盡所有的因果鏈條。成功者不知何以成功,將難以複製;失敗者若不清楚自己為何失敗,恐怕難免會重蹈覆轍。我們必須分清:人類求生的意識與主觀意志,或許是使歷史成為可能的條件,但與生俱來的地理、氣候、經濟條件,才是使歷史成為實際的原因。

那麼,我們能否找到一把鑰匙,能直觀且清晰的解鎖兩者之間的微妙作用?關於這點,被譽為地圖鬼神的日本世界史名師伊藤敏,提供一個強大且顛覆認知的解讀工具──地圖。

他篤信人類歷史是貿易、外交、戰爭等跨地域交流交織而成,單靠文字資訊難以真正理解人們如何移動與互動。作者更相信,只有搭配地圖一起看,故事的來龍去脈才能一目瞭然。

本書的價值,在於它不是一本單純的歷史教材、冷冰冰的地理圖冊,而是結合地理的可能性與人類的實際行動。透過近百張作者親手繪製的白地圖與圖表,將歷史的「WHY」和「HOW」清晰的視覺化,幫助讀者掙脫文字迷宮,直接觀看歷史的骨架。

地圖揭示了交通在文明發展中的決定性作用:從最早為了灌溉而形成的兩河聚落,到東西文明的接觸,使坐落於歐亞大陸交通要衝的蒙古等部族迅速累積財富,直至大航海時代新舊文明的碰撞與合作。所有的文明莫不是以道路拓展其版圖。河流孕育出初步的人類文明,而人類靠海洋成為了強大文明。

此外,本書更深層次的啟示在於地緣關係如何造成文明的格格不入,以及國際間衝突的底層原因。例如,列強干涉俄羅斯爭奪不凍港,其答案遠非單純的利益糾紛,更是海洋國家與陸權國家的意識形態對抗。它告訴我們,文明與文明之間的對沖與隔閡,往往源於其形成環境和文化內核。

本書的獨特之處,在於它提供一個宏大且清晰的視角,幫助我們理解歷史的偶然與必然。它將人類歷史從龐雜的文字描述解放出來,以客觀的地圖作為分析工具,帶領我們理解人類文明的底層運轉法則。

這本圖解世界史的指南,將帶領讀者看清地理環境如何鑄就今日的世界格局。只有掌握了這世界的底層法則,我們才能清醒的審視當前國際局勢,並準確規畫文明的未來之路。

/

推薦序二

地圖視角看歷史的底層邏輯

──閱讀人社群主編/鄭俊德

我們多少都抱有環遊世界的夢想,但可曾想過,今日地圖上的國家邊界,其實藏著數千年來人類移動、競爭與生存的底層邏輯?

《歷史如何締造?地圖知道》正是為了解析這個世界為何長這樣而生。它不是提供人名和戰役的背誦清單,而是透過獨特的地圖視角,帶領我們依據地理條件、人流與物流的動態,重新串聯三千年來的全球故事。

作者精闢點出:「遷徙,是理解歷史的核心」。歷史從來不是靜態,而是人類不斷移動、交流、衝突所編織出的巨大網絡。從最初大河流域孕育文明(如黃河和長江、底格里斯河和幼發拉底河),水利工程與季節性氾濫逼出文明國家如埃及,到古代帝國如波斯、羅馬把整備道路作為擴張版圖的首要任務,地理始終是權力板塊變化的重要藍圖。

當強權因內在矛盾鬥爭或天災疫情而中斷貿易時,新的商業民族就會乘隙崛起,以驚人的商業機敏性重塑格局。書中深入分析,無論是隋朝開鑿運河促使宋朝成為經濟強國,或明清解除海禁重新創造繁榮盛世,亞洲貿易的脈動皆由地理與政策交錯決定。最經典的案例是蒙古帝國的擴張,其本質是為了獨占歐亞貿易網絡,利用絲路創造空前絕後的蒙元治世,建構史上第一個橫跨歐亞的經濟整合體。

隨後,歐洲開啟大航海時代,不再滿足中繼貿易,轉而直接航向香料產地發展,當然催生了引發人權爭議的奴隸以及殖民地。這場全球性的地理發現,徹底改寫了世界經濟的核心與邊陲格局,也奠定今日國際分工體系的雛形。

歷史的地理慣性,更以驚人的相似度反映在當代國際政治中。書中詳細解析了近代的歐洲列強殖民競爭,以及全球大國彼此戰略正面衝突,引爆後來的世界大戰……這些看似遙遠的歷史角力,與今日國際熱點如烏克蘭戰爭、中東衝突的地理脈絡有著驚人的重疊,證明歷史上重要的戰略要地,其價值從未真正改變。

本書不僅是世界史的入門指南,更是一堂生動的地緣政治學速成課。它幫助我們將散落的知識點串聯成清晰脈絡,在內心打造一張屬於自己的「世界歷史地圖」。如果你渴望擺脫過去歷史學習的困境,想真正看懂國際局勢背後的地理邏輯,我誠摯推薦本書,它將徹底刷新你對世界的認知。

/

推薦序三

看地圖學歷史,讓你擁有更宏觀的視角

──地理及國際情勢臉書粉專/巫師地理

歷史與地理是相輔相成的學問。

時代演進過程中的人事時地物,除了靠歷史展示的因果關係與脈絡的緣由,還需要透過地理加以呈現空間概念,讓世人及其後代子孫可以知曉,在那個時代的背景之下,某帝國的勢力範圍或是拓展的影響力為何。

因此,常有人說:「史地不分家。」掌握時間軸,也需要明白經緯尺度的版圖。

在《歷史如何締造?地圖知道》中,作者分析了好幾個在歷史上重要的時代,包含:伊斯蘭世界版圖、蒙古帝國、歐洲崛起、地理大發現、冷戰、以巴衝突……每一個劃時代的發展脈絡,透過地圖,呈現帝國崛起到版圖推進的過程,讓我們能從中理解,有哪些因素導致世界為何發展成現在這個樣子,也可以從中得到啟發,甚至,現代世界有很多的現象,依然受到過去好幾世紀以來的影響。

例如:印尼為何信仰伊斯蘭教、歐亞大陸之間曾有過哪些征戰、德法兩國如何成為歐洲核心、美洲物產如何傳播至世界、日不落帝國帶來的影響、民主陣營與共產陣營有哪些、猶太人與阿拉伯人的難題是什麼等。

若要回答這些問題,我們除了學習歷史,也得學習地理,兩者搭配才能讓我們擁有更宏觀的視角,正確理解世界的演變。

當前二十一世紀仍有許多問題需要各國關注,畢竟在資訊、經濟、交通、政治等各層面,每個世界公民都難以置身事外:我們共同歷經過新冠疫情(COVID-19)、烏俄戰爭還沒結束、以巴衝突尚未落幕,甚至,中美貿易戰、臺海問題、歐盟發展、東協市場等,依舊是各國人民關注的議題。

從歷史地理學角度,我們可以思索在不同時代背景之下,本書中的每個章節與臺灣的連結是什麼?臺灣與東南亞的關係、島鏈(按:Island Chain Strategy,由美國前國務卿約翰·福斯特·杜勒斯〔John Foster Dulles〕,在1951年冷戰時首次明確提出的概念,既有地理上的含義,又有政治與軍事上的內容,其用途是資本主義陣營對蘇聯、中國等共產主義國家形成圍堵,為西太平洋一系列島嶼的統稱)與冷戰下的臺灣是什麼樣子、臺灣與美國和中國的角力、烏克蘭給臺灣的啟發、以色列給臺灣的學習等。

借鏡歷史發展,期勉不重蹈覆轍過往發生的憾事。雖然人類文明演進勢必在資源掠奪、版圖野心、國際秩序等過程中引發戰爭,但我們可以從這些戰役中學習如何避戰、止戰,善用各國家的地理條件及外交手腕。

相信讀者在細讀本書時,藉由過去理解現在,也從現在找到未來的趨勢。在變化萬端與詭譎多變的國際情勢,甚至氣候與災難當中,在歷史與地理找到個人於世界的安身之道。

目錄

推薦序一 告別文字迷宮:一本用「地圖」解讀文明興衰的史學指南/江仲淵

推薦序二 地圖視角看歷史的底層邏輯/鄭俊德

推薦序三 看地圖學歷史,讓你擁有更宏觀的視角/巫師地理

前言 用地圖視角看歷史

序章 遷徙,是理解歷史的核心

第一部 河流孕育文明,交通強大了國家,都靠移動

第1章 人往河流聚集,逼出文明

第2章 古中東帝國開始衰弱,北非國家跟著低迷

第3章 條條道路通羅馬,不是比喻而是真的

第二部 絲路、海路,加速了亞洲貿易

第4章 伊斯蘭教的誕生與帝國崛起

第5章 隋開鑿運河加速滅亡,宋利用運河成經濟強國

第6章 蒙古人建驛站,活絡人流、物流、金流

第7章 明清朝解除海禁,創造三世之春

第三部 歐洲,接收羅馬帝國文明而誕生

第8章 中世紀前,地理上不存在歐洲

第9章 歐洲,剛誕生就被分割

第10章 十字軍遠征走水路,帶動地中海貿易

第四部 大航海時代,全球商業的開端

第11章 從神性到理性,歐洲人開始遠洋航行

第12章 西班牙黃金時代,讓荷蘭以富建國

第13章 近世代國家,財政穩固,拳頭就硬

第14章 英法搶占美印殖民地,引發百年戰爭

第五部 工業革命,運河和鐵路的時代

第15章 蒸汽船、火車,縮短移動時間

第16章 拿破崙征戰,稱霸還重組歐洲

第17章 維也納體制與十九世紀歐洲

第18章 大英帝國的生命線,擴張殖民地

第19章 俄羅斯南下政策,引爆英俄衝突

第六部 現代中東動盪

第20章 戰後國際秩序的反目

第21章 英國三枚舌外交,引起中東衝突

第22章 東協:從反共組織到接受社會主義國家加入

結語 地圖透露現在與未來

推薦序二 地圖視角看歷史的底層邏輯/鄭俊德

推薦序三 看地圖學歷史,讓你擁有更宏觀的視角/巫師地理

前言 用地圖視角看歷史

序章 遷徙,是理解歷史的核心

第一部 河流孕育文明,交通強大了國家,都靠移動

第1章 人往河流聚集,逼出文明

第2章 古中東帝國開始衰弱,北非國家跟著低迷

第3章 條條道路通羅馬,不是比喻而是真的

第二部 絲路、海路,加速了亞洲貿易

第4章 伊斯蘭教的誕生與帝國崛起

第5章 隋開鑿運河加速滅亡,宋利用運河成經濟強國

第6章 蒙古人建驛站,活絡人流、物流、金流

第7章 明清朝解除海禁,創造三世之春

第三部 歐洲,接收羅馬帝國文明而誕生

第8章 中世紀前,地理上不存在歐洲

第9章 歐洲,剛誕生就被分割

第10章 十字軍遠征走水路,帶動地中海貿易

第四部 大航海時代,全球商業的開端

第11章 從神性到理性,歐洲人開始遠洋航行

第12章 西班牙黃金時代,讓荷蘭以富建國

第13章 近世代國家,財政穩固,拳頭就硬

第14章 英法搶占美印殖民地,引發百年戰爭

第五部 工業革命,運河和鐵路的時代

第15章 蒸汽船、火車,縮短移動時間

第16章 拿破崙征戰,稱霸還重組歐洲

第17章 維也納體制與十九世紀歐洲

第18章 大英帝國的生命線,擴張殖民地

第19章 俄羅斯南下政策,引爆英俄衝突

第六部 現代中東動盪

第20章 戰後國際秩序的反目

第21章 英國三枚舌外交,引起中東衝突

第22章 東協:從反共組織到接受社會主義國家加入

結語 地圖透露現在與未來

序/導讀

前言

用地圖視角觀看歷史

學生時代學習世界史時,你是否曾覺得很難從地圖掌握歷史如何演變?事實上,大部分考生都不擅長看地圖。對此,我認為有兩個主要原因:

一是資訊量。課本或講義上的地圖,往往充滿各式各樣的資訊,雖想全部記住,但因資訊量太過龐大,所以背不起來。

第二個是觀點,若只是漫無目的的看過多資訊的地圖,往往不容易留下記憶。但事實上,不管是什麼地圖,都有值得關注的重點。只要設定好正確的觀點,就能看出不少訊息。舉個例子,當我們打開第一次世界大戰結束後的歐洲地圖時,請特別留意中部地區。在這個時期,歐洲誕生八個新興國家:芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克斯洛伐克、匈牙利及南斯拉夫。

觀察這些國家的位置,我們能發現它們大致上沿著南北方向,呈一直線排列。

這裡就是關鍵所在。在第一次世界大戰期間,俄國爆發革命,催生世上第一個社會主義國家蘇聯。這一變局引起英國、法國等西歐列強及美國的警戒。於是,他們透過讓德意志、奧地利等戰敗國控制的東歐地區獨立,作為對抗蘇聯的「防波堤」。

這樣一來,這張地圖就不再只是單純的羅列國名了。你或許能從新興國家的地理位置與歷史意義,聯想到蘇聯誕生、俄國革命以及社會主義等歷史事件,並初步理解這些新興國家的戰略定位與政治傾向。「這些國家的邊界,本質上只是大國政治下的產物,因為列強的算計、民族衝突與領土爭議等問題,導致各國政局普遍不穩定」——即便這樣說,相信大家應該不會感到意外了。

透過這樣的方式來解讀地圖,就能將看似零散的歷史事件連結起來,從更深層的角度理解,那些一般人耳熟能詳(或僅止於表面理解)的歷史事件。

當然,本書的重點並非全面掌握整個世界史,而是以「地圖作為一種觀看歷史的方式」為概念所構成。書中地圖皆是我以白地圖為基礎自行製作,並針對每個章節設定解讀地圖的視角。

換句話說,本書核心是「從地圖出發,重新理解歷史」。但這並不代表讀者一定要事先具備世界史的知識。相反的,這是一本為了重新掌握、或重新學習世界史而設計的入門書。

現在就讓我引領大家,一同踏上這場透過解讀地圖,走入嶄新世界史的旅程。

用地圖視角觀看歷史

學生時代學習世界史時,你是否曾覺得很難從地圖掌握歷史如何演變?事實上,大部分考生都不擅長看地圖。對此,我認為有兩個主要原因:

一是資訊量。課本或講義上的地圖,往往充滿各式各樣的資訊,雖想全部記住,但因資訊量太過龐大,所以背不起來。

第二個是觀點,若只是漫無目的的看過多資訊的地圖,往往不容易留下記憶。但事實上,不管是什麼地圖,都有值得關注的重點。只要設定好正確的觀點,就能看出不少訊息。舉個例子,當我們打開第一次世界大戰結束後的歐洲地圖時,請特別留意中部地區。在這個時期,歐洲誕生八個新興國家:芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克斯洛伐克、匈牙利及南斯拉夫。

觀察這些國家的位置,我們能發現它們大致上沿著南北方向,呈一直線排列。

這裡就是關鍵所在。在第一次世界大戰期間,俄國爆發革命,催生世上第一個社會主義國家蘇聯。這一變局引起英國、法國等西歐列強及美國的警戒。於是,他們透過讓德意志、奧地利等戰敗國控制的東歐地區獨立,作為對抗蘇聯的「防波堤」。

這樣一來,這張地圖就不再只是單純的羅列國名了。你或許能從新興國家的地理位置與歷史意義,聯想到蘇聯誕生、俄國革命以及社會主義等歷史事件,並初步理解這些新興國家的戰略定位與政治傾向。「這些國家的邊界,本質上只是大國政治下的產物,因為列強的算計、民族衝突與領土爭議等問題,導致各國政局普遍不穩定」——即便這樣說,相信大家應該不會感到意外了。

透過這樣的方式來解讀地圖,就能將看似零散的歷史事件連結起來,從更深層的角度理解,那些一般人耳熟能詳(或僅止於表面理解)的歷史事件。

當然,本書的重點並非全面掌握整個世界史,而是以「地圖作為一種觀看歷史的方式」為概念所構成。書中地圖皆是我以白地圖為基礎自行製作,並針對每個章節設定解讀地圖的視角。

換句話說,本書核心是「從地圖出發,重新理解歷史」。但這並不代表讀者一定要事先具備世界史的知識。相反的,這是一本為了重新掌握、或重新學習世界史而設計的入門書。

現在就讓我引領大家,一同踏上這場透過解讀地圖,走入嶄新世界史的旅程。

試閱

大英帝國的生命線,擴張殖民地

現在將要探討的是英國殖民地。英國的統治範圍在1920 年達到3,550 萬平方公里,為歷史上最大規模。當時英國殖民地分布乍看之下,彷彿是隨意擴張而成,但實際上,其分布位置中可以看出某種規律——「印度航線」。

印度是英國最重要的殖民地,自1877 年起被正式稱為「英屬印度帝國」。對英國而言,確保通往印度的交通路線,特別是海上航線,是最優先的課題。

Q 英國如何航行到印度?

事實上,英國前往印度,並非只有一條航線,而是三條。若搭配地圖來看,就能知道英國的殖民地確實沿著航線分布。若進一步分類的話,可大致區分為:繞行非洲(兩條航線),以及由西方出發。接下來,我們以這些印度航線為中心,進一步深入了解。

非洲環繞航線——帝國航線與開普殖民地

繞行非洲的航線包括兩條路徑:一是,從地中海通往紅海線;二是,經非洲南端繞行前往印度。前者是通往印度的最短路線,因此被視為所有印度航線中最重要的一條。這條路線被稱為帝國航路(Empire Route),甚至被譽為「大英帝國的生命線」。

英國自十八世紀起便進入印度,在帝國航線上的戰略重點日益轉向埃及。英國當時經由陸路穿越埃及運送物資。

因此,英國自然開始在埃及整備陸上交通設施。1854 年,當時剛在本國研發成功的蒸汽火車,於亞歷山卓—開羅之間開通鐵路;1858 年更延伸至蘇伊士市。主導這項工程的技師,是羅伯特.史蒂文生(Robert Stephenson,讓蒸汽火車運行的喬治.史蒂文生之子)。

就在英國於1858 年鋪設鐵路時,法國開始在埃及打造與英國競爭的交通路線—興建蘇伊士運河。英國對此並不樂見,於是多次阻撓,但最終蘇伊士運河仍於1869 年順利通航。

起初,英國並不特別關心這條運河,然而到了1875 年,埃及財政陷入困境,開始出售持有的蘇伊士運河公司股份,而埃及當時正是該公司的最大股東。

英國首相迪斯雷利(Benjamin Disraeli)立刻把握機會收購這些股份,使英國成為蘇伊士運河的實質控制者。與此同時,英國逐步加強掌控埃及,最終於1882 年將埃及置於實際上的保護國地位。

帝國航線雖為最重要的通道,但在某些時期曾短暫無法使用,其中一次便是拿破崙.波拿巴對埃及發動的遠征(1798至1801年)。儘管這場危機在短時間化解,英國仍尋找替代路線。就在這時,他們想起了非洲南端的開普殖民地(Cape Colony)。

開普殖民地原為荷蘭所有(建於1652 年),但在拿破崙戰爭期間被英國占領,並於戰後依《維也納議定書》正式劃歸英國(1815年)。英國因此成功掌控通往印度航線上的兩大中繼據點:埃及與開普殖民地(後於1910 年成為南非聯邦的一部分)。

由於兩地分別位於非洲的北、南端,英國便開始擴展南北殖民地。教科書中稱此為非洲縱向占領政策(又稱縱貫政策),從該布局來看,英國擴張殖民地可謂勢在必行。

此外,在通往開普殖民地的路上,有一被稱為奴隸海岸的地區(像奴隸海岸、黃金海岸、穀物海岸等名稱,皆源自當地與歐洲商人進行貿易時所盛產的物資)。這裡過去是奴隸貿易的重地,但自1833 年英國全面廢除奴隸制度,這裡便主要作為通往開普殖民地的中繼站,自1914 年起,被稱為奈及利亞殖民地和保護國。

此外,從開普殖民地通往印度的路線上,分布史瓦希利城市群(由史瓦利希人建立的多個城市,沿著非洲東岸而起),這些地區也逐漸納入英國的控制之中。1895 年,英國在當地建立了「英屬東非」,並於1920 年將其重組為「肯亞殖民地」。由於曾為英國領地的緣故,直到今日,肯亞內陸仍盛產茶葉。

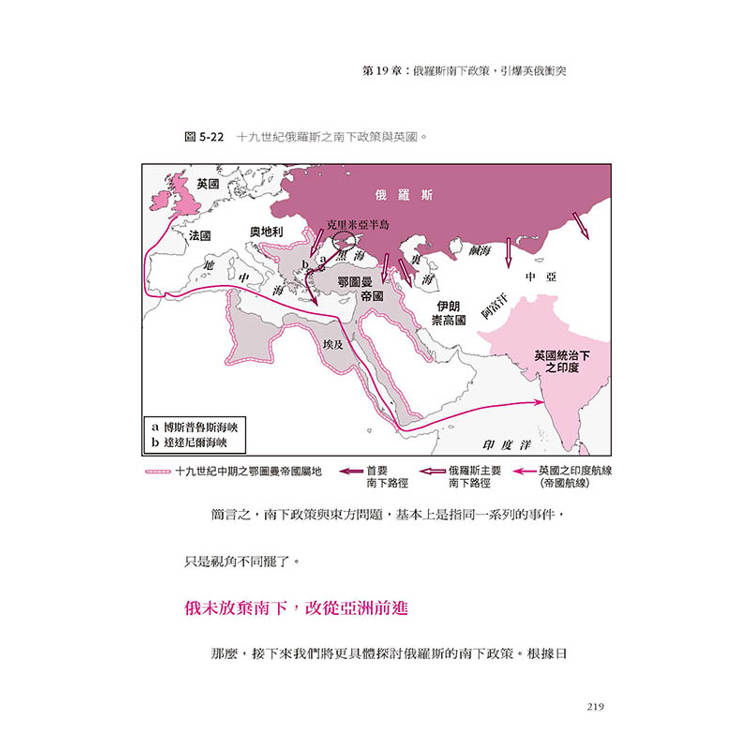

俄羅斯南下政策,引爆英俄衝突

俄羅斯的南下政策,顧名思義,是指向南擴張的對外戰略,其中,以俄羅斯的南下政策最為人所熟知,甚至可說是自莫斯科公國以來,延續至今的國家傳統。位於北方歐亞大陸的俄羅斯,為了獲取溫暖的領土,自然的朝南方推進。一般來說,這項政策常被解釋為「為了取得不凍港」而採取的行動。

無論如何,俄羅斯的南下政策不可避免的引發歐洲列強的介入,進而導致了一連串被稱為「東方問題」(Eastern Question)的國際爭端。而在這些問題中,最主要的對抗國就是英國。整個十九世紀的東方問題,可以說圍繞著俄英之間的對立展開。

Q 俄羅斯的南下政策為何招致歐洲列強的介入?

是為了防衛印度航線。首先,所謂的東方問題中提到的「東方」,其實是指鄂圖曼帝國的領土。鄂圖曼帝國曾是地中海上的強權,直到1699 年仍能以大國之姿主導區域局勢,然而從此之後,其國勢日漸衰退,成為歐洲列強覬覦與介入的對象。俄羅斯尤其積極對外擴張。原本俄羅斯與鄂圖曼帝國在南方接壤,兩國自古以來便斷斷續續發生邊境衝突。

俄羅斯進軍鄂圖曼帝國,實質上是為了打通通往地中海的出口。若俄羅斯成功進入地中海,意味著地中海的制海權將落入其手中,這可能徹底改變歐洲既有的勢力均衡。對英國而言,這更是直接的威脅。

南下政策中,最關鍵的路線位於黑海,這裡有俄羅斯最重要的據點克里米亞半島。這是十八世紀時由葉卡捷琳娜二世從鄂圖曼帝國手中奪取的地區。自此南下,穿越博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽,便能進入地中海。

這兩座海峽皆鄂圖曼帝國的掌控之下,這正是俄羅斯極力干預鄂圖曼帝國內政的原因。

然而,英國無法對俄羅斯的南下政策坐視不管。如前文所述,印度是英國最重要的殖民地。因此,英國格外重視從本國前往印度的航線,並確保該航線為核心,擴張殖民地。當中最關鍵的,是經由埃及的帝國航線。

但這條帝國航線恰好與俄羅斯的南下路線(亦是俄方最重視的博斯普魯斯海峽—達達尼爾海峽路線)正面衝突,於是英國展開各種手段干預,試圖阻止俄羅斯南進。

不只英國,還有覬覦埃及利益的法國、有意染指巴爾幹半島的奧地利等勢力,同樣無法容忍俄羅斯南下。對這些列強而言,俄進逼鄂圖曼帝國,無異於在它們的「東方」形成一大禍患。因此,從這些國家的立場來看,俄羅斯的南下政策便被稱為東方問題。

簡言之,南下政策與東方問題,基本上是指同一系列的事件,只是視角不同罷了。

俄未放棄南下,改從亞洲前進

那麼,接下來我們將更具體探討俄羅斯的南下政策。根據日本高中教科書的內容,南下政策大致可歸納為四項重大事件:

1 十九世紀初期,希臘獨立戰爭:俄羅斯支援希臘自鄂圖曼帝國獨立,並在戰後簽訂《亞德里安堡和約》(Treaty of Adrianople),使達達尼爾海峽對所有國家開放,承認自由航行權。

2 十九世紀前期至中期,埃及-土耳其戰爭(共兩次):圍繞在處理希臘獨立戰爭戰後所引發的鄂圖曼帝國內戰。開戰方為鄂圖曼帝國的行省埃及,而歐洲列強則分別支援交戰雙方,介入其中。

• 第一次戰爭:俄羅斯支援鄂圖曼帝國,雙方簽訂《互助條約》(Treaty of Hünkâr İskelesi)。根據條約,俄羅斯艦隊獲得博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽的獨占通航權。

• 第二次戰爭:法國支援埃及,俄羅斯、英國與奧地利支援鄂圖曼帝國。1840 年,歐洲列強簽訂《倫敦海峽公約》(London Straits Convention),英國掌握主導權。1841 年,在英國主導下,《互助條約》被廢除,並決議全面禁止所有外國軍艦航行博斯普魯斯與達達尼爾兩海峽。

3 十九世紀中期,克里米亞戰爭:俄羅斯對鄂圖曼帝國宣戰,引發戰爭。英國、法國與薩丁尼亞王國出兵支援鄂圖曼帝國。這場戰爭是歐洲列強彼此直接交戰的國際戰爭,最終以俄羅斯敗北告終。依據《巴黎和約》(Treaty of Paris),俄羅斯被迫使黑海中立—包括禁止軍艦部署與海軍基地建設等軍事行動。

4 十九世紀後期,俄土戰爭(1877 至1878 年):俄羅斯再次對鄂圖曼帝國發動戰爭,並以壓倒性勝利告終,雙方簽訂《聖斯泰法諾條約》(Treaty of San Stefano)。然而,由於該和約內容對俄羅斯過於有利,引起其他列強警惕,德意志帝國宰相俾斯麥(Otto von Bismarck)出面斡旋,遂於1878年召開柏林會議加以修正並締結《柏林條約》(Treaty of Berlin [1878]),俄羅斯的南下結果上遭到遏制。

結果來看,俄羅斯這些南下的嘗試最終都以失敗告終。對它而言,最具衝擊性的就是克里米亞戰爭,這場敗戰讓俄國深刻體認到,自己相較於英法等國的落後地位。於是,俄羅斯皇帝亞歷山大二世(Alexander II of Russia)便著手推動國內近代化,展開大規模改革。包括廢除農奴制(1861 年)、全面導入徵兵制(1874年),以及國家預算的統一等根本性改革。

與此同時,克里米亞戰爭的敗北也為俄羅斯帶來新局:雖然俄國在黑海方向的南下受挫,但他們並未放棄整體的南下戰略,而是將矛頭轉向亞洲地區。此後,由前俄羅斯皇帝尼古拉一世(Nicholas I of Russia)任命的東西伯利亞總督穆拉維約夫(Nikolay Muravyov-Amursky)領頭,開始積極朝亞洲擴張。

現在將要探討的是英國殖民地。英國的統治範圍在1920 年達到3,550 萬平方公里,為歷史上最大規模。當時英國殖民地分布乍看之下,彷彿是隨意擴張而成,但實際上,其分布位置中可以看出某種規律——「印度航線」。

印度是英國最重要的殖民地,自1877 年起被正式稱為「英屬印度帝國」。對英國而言,確保通往印度的交通路線,特別是海上航線,是最優先的課題。

Q 英國如何航行到印度?

事實上,英國前往印度,並非只有一條航線,而是三條。若搭配地圖來看,就能知道英國的殖民地確實沿著航線分布。若進一步分類的話,可大致區分為:繞行非洲(兩條航線),以及由西方出發。接下來,我們以這些印度航線為中心,進一步深入了解。

非洲環繞航線——帝國航線與開普殖民地

繞行非洲的航線包括兩條路徑:一是,從地中海通往紅海線;二是,經非洲南端繞行前往印度。前者是通往印度的最短路線,因此被視為所有印度航線中最重要的一條。這條路線被稱為帝國航路(Empire Route),甚至被譽為「大英帝國的生命線」。

英國自十八世紀起便進入印度,在帝國航線上的戰略重點日益轉向埃及。英國當時經由陸路穿越埃及運送物資。

因此,英國自然開始在埃及整備陸上交通設施。1854 年,當時剛在本國研發成功的蒸汽火車,於亞歷山卓—開羅之間開通鐵路;1858 年更延伸至蘇伊士市。主導這項工程的技師,是羅伯特.史蒂文生(Robert Stephenson,讓蒸汽火車運行的喬治.史蒂文生之子)。

就在英國於1858 年鋪設鐵路時,法國開始在埃及打造與英國競爭的交通路線—興建蘇伊士運河。英國對此並不樂見,於是多次阻撓,但最終蘇伊士運河仍於1869 年順利通航。

起初,英國並不特別關心這條運河,然而到了1875 年,埃及財政陷入困境,開始出售持有的蘇伊士運河公司股份,而埃及當時正是該公司的最大股東。

英國首相迪斯雷利(Benjamin Disraeli)立刻把握機會收購這些股份,使英國成為蘇伊士運河的實質控制者。與此同時,英國逐步加強掌控埃及,最終於1882 年將埃及置於實際上的保護國地位。

帝國航線雖為最重要的通道,但在某些時期曾短暫無法使用,其中一次便是拿破崙.波拿巴對埃及發動的遠征(1798至1801年)。儘管這場危機在短時間化解,英國仍尋找替代路線。就在這時,他們想起了非洲南端的開普殖民地(Cape Colony)。

開普殖民地原為荷蘭所有(建於1652 年),但在拿破崙戰爭期間被英國占領,並於戰後依《維也納議定書》正式劃歸英國(1815年)。英國因此成功掌控通往印度航線上的兩大中繼據點:埃及與開普殖民地(後於1910 年成為南非聯邦的一部分)。

由於兩地分別位於非洲的北、南端,英國便開始擴展南北殖民地。教科書中稱此為非洲縱向占領政策(又稱縱貫政策),從該布局來看,英國擴張殖民地可謂勢在必行。

此外,在通往開普殖民地的路上,有一被稱為奴隸海岸的地區(像奴隸海岸、黃金海岸、穀物海岸等名稱,皆源自當地與歐洲商人進行貿易時所盛產的物資)。這裡過去是奴隸貿易的重地,但自1833 年英國全面廢除奴隸制度,這裡便主要作為通往開普殖民地的中繼站,自1914 年起,被稱為奈及利亞殖民地和保護國。

此外,從開普殖民地通往印度的路線上,分布史瓦希利城市群(由史瓦利希人建立的多個城市,沿著非洲東岸而起),這些地區也逐漸納入英國的控制之中。1895 年,英國在當地建立了「英屬東非」,並於1920 年將其重組為「肯亞殖民地」。由於曾為英國領地的緣故,直到今日,肯亞內陸仍盛產茶葉。

俄羅斯南下政策,引爆英俄衝突

俄羅斯的南下政策,顧名思義,是指向南擴張的對外戰略,其中,以俄羅斯的南下政策最為人所熟知,甚至可說是自莫斯科公國以來,延續至今的國家傳統。位於北方歐亞大陸的俄羅斯,為了獲取溫暖的領土,自然的朝南方推進。一般來說,這項政策常被解釋為「為了取得不凍港」而採取的行動。

無論如何,俄羅斯的南下政策不可避免的引發歐洲列強的介入,進而導致了一連串被稱為「東方問題」(Eastern Question)的國際爭端。而在這些問題中,最主要的對抗國就是英國。整個十九世紀的東方問題,可以說圍繞著俄英之間的對立展開。

Q 俄羅斯的南下政策為何招致歐洲列強的介入?

是為了防衛印度航線。首先,所謂的東方問題中提到的「東方」,其實是指鄂圖曼帝國的領土。鄂圖曼帝國曾是地中海上的強權,直到1699 年仍能以大國之姿主導區域局勢,然而從此之後,其國勢日漸衰退,成為歐洲列強覬覦與介入的對象。俄羅斯尤其積極對外擴張。原本俄羅斯與鄂圖曼帝國在南方接壤,兩國自古以來便斷斷續續發生邊境衝突。

俄羅斯進軍鄂圖曼帝國,實質上是為了打通通往地中海的出口。若俄羅斯成功進入地中海,意味著地中海的制海權將落入其手中,這可能徹底改變歐洲既有的勢力均衡。對英國而言,這更是直接的威脅。

南下政策中,最關鍵的路線位於黑海,這裡有俄羅斯最重要的據點克里米亞半島。這是十八世紀時由葉卡捷琳娜二世從鄂圖曼帝國手中奪取的地區。自此南下,穿越博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽,便能進入地中海。

這兩座海峽皆鄂圖曼帝國的掌控之下,這正是俄羅斯極力干預鄂圖曼帝國內政的原因。

然而,英國無法對俄羅斯的南下政策坐視不管。如前文所述,印度是英國最重要的殖民地。因此,英國格外重視從本國前往印度的航線,並確保該航線為核心,擴張殖民地。當中最關鍵的,是經由埃及的帝國航線。

但這條帝國航線恰好與俄羅斯的南下路線(亦是俄方最重視的博斯普魯斯海峽—達達尼爾海峽路線)正面衝突,於是英國展開各種手段干預,試圖阻止俄羅斯南進。

不只英國,還有覬覦埃及利益的法國、有意染指巴爾幹半島的奧地利等勢力,同樣無法容忍俄羅斯南下。對這些列強而言,俄進逼鄂圖曼帝國,無異於在它們的「東方」形成一大禍患。因此,從這些國家的立場來看,俄羅斯的南下政策便被稱為東方問題。

簡言之,南下政策與東方問題,基本上是指同一系列的事件,只是視角不同罷了。

俄未放棄南下,改從亞洲前進

那麼,接下來我們將更具體探討俄羅斯的南下政策。根據日本高中教科書的內容,南下政策大致可歸納為四項重大事件:

1 十九世紀初期,希臘獨立戰爭:俄羅斯支援希臘自鄂圖曼帝國獨立,並在戰後簽訂《亞德里安堡和約》(Treaty of Adrianople),使達達尼爾海峽對所有國家開放,承認自由航行權。

2 十九世紀前期至中期,埃及-土耳其戰爭(共兩次):圍繞在處理希臘獨立戰爭戰後所引發的鄂圖曼帝國內戰。開戰方為鄂圖曼帝國的行省埃及,而歐洲列強則分別支援交戰雙方,介入其中。

• 第一次戰爭:俄羅斯支援鄂圖曼帝國,雙方簽訂《互助條約》(Treaty of Hünkâr İskelesi)。根據條約,俄羅斯艦隊獲得博斯普魯斯海峽與達達尼爾海峽的獨占通航權。

• 第二次戰爭:法國支援埃及,俄羅斯、英國與奧地利支援鄂圖曼帝國。1840 年,歐洲列強簽訂《倫敦海峽公約》(London Straits Convention),英國掌握主導權。1841 年,在英國主導下,《互助條約》被廢除,並決議全面禁止所有外國軍艦航行博斯普魯斯與達達尼爾兩海峽。

3 十九世紀中期,克里米亞戰爭:俄羅斯對鄂圖曼帝國宣戰,引發戰爭。英國、法國與薩丁尼亞王國出兵支援鄂圖曼帝國。這場戰爭是歐洲列強彼此直接交戰的國際戰爭,最終以俄羅斯敗北告終。依據《巴黎和約》(Treaty of Paris),俄羅斯被迫使黑海中立—包括禁止軍艦部署與海軍基地建設等軍事行動。

4 十九世紀後期,俄土戰爭(1877 至1878 年):俄羅斯再次對鄂圖曼帝國發動戰爭,並以壓倒性勝利告終,雙方簽訂《聖斯泰法諾條約》(Treaty of San Stefano)。然而,由於該和約內容對俄羅斯過於有利,引起其他列強警惕,德意志帝國宰相俾斯麥(Otto von Bismarck)出面斡旋,遂於1878年召開柏林會議加以修正並締結《柏林條約》(Treaty of Berlin [1878]),俄羅斯的南下結果上遭到遏制。

結果來看,俄羅斯這些南下的嘗試最終都以失敗告終。對它而言,最具衝擊性的就是克里米亞戰爭,這場敗戰讓俄國深刻體認到,自己相較於英法等國的落後地位。於是,俄羅斯皇帝亞歷山大二世(Alexander II of Russia)便著手推動國內近代化,展開大規模改革。包括廢除農奴制(1861 年)、全面導入徵兵制(1874年),以及國家預算的統一等根本性改革。

與此同時,克里米亞戰爭的敗北也為俄羅斯帶來新局:雖然俄國在黑海方向的南下受挫,但他們並未放棄整體的南下戰略,而是將矛頭轉向亞洲地區。此後,由前俄羅斯皇帝尼古拉一世(Nicholas I of Russia)任命的東西伯利亞總督穆拉維約夫(Nikolay Muravyov-Amursky)領頭,開始積極朝亞洲擴張。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價