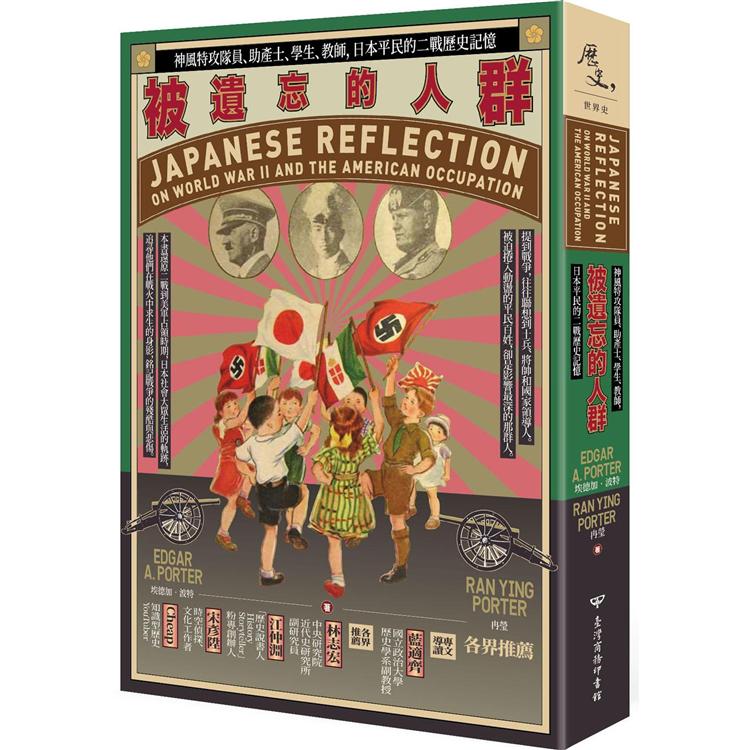

被遺忘的人群:神風特攻隊員、助產士、學生、教師,日本平民的二戰歷史記憶

可能連日本人都不知道!大分縣與二次世界大戰,有著千絲萬縷的關係。活動訊息

內容簡介

提到戰爭,往往聯想到士兵、將帥和國家領導人。

被迫捲入動盪的平民百姓,卻是影響最深的那群人。

本書還原二戰到美軍占領時期,日本社會大眾生活的軌跡,

追尋他們在戰火中求生的身影,銘記戰爭的殘酷與悲傷。

大分縣,一個可能連日本人都不清楚地理位置的縣市,與二次世界大戰卻有著千絲萬縷的關係。從偷襲珍珠港艦隊的訓練基地、代表日本戰敗受降的官員,到戰後美軍駐紮的地方指揮中心,都與大分有所淵源。生活在當地的居民,是如何看待這場既遙遠又近在眼前的戰爭,盡力求生並尋找生存的意義?

作者埃德加‧波特和冉瑩夫婦,訪問了超過四十位在地耆老,他們當年是學生、教師、助產士,甚至是神風特攻隊隊員,並且結合大分縣各地檔案館豐富的報刊、民眾回憶錄,重建了這段彌足珍貴的歷史記憶,讓我們得以一窺當時人們在戰爭下的日常生活,以及面對戰爭的心境與態度。

‧戰前新聞媒體如何煽動民眾,讚揚永不落敗的日本帝國?

‧戰爭期間,學生如何被動員到工廠製作武器,為戰爭做出貢獻?

‧戰爭期間,助產士如何在美軍猛烈轟炸下,克難地為產婦接生?

‧戰後,進駐日本的美軍部隊,如何給日本人帶來新的文化和衝擊?

本書特色

1.從社會大眾的角度,了解二次世界大戰的歷史。

2.訪問超過四十位經歷二戰的日本民眾,第一手揭露他們的經歷,以及對戰爭的看法。

3.了解日本老百姓如何在戰火下努力求生,反思戰爭帶來的傷痛和扭曲。

影音介紹

名人推薦

好評推薦

專文導讀

藍適齊 國立政治大學歷史學系副教授

一致推薦(依來函順序排列)

林志宏 中央研究院近代史研究所副研究員

江仲淵 「歷史說書人 History Storyteller」粉專創辦人

宋彥陞 時空偵探‧文化工作者

Cheap 知識型歷史YouTuber

各界好評

「詮釋戰爭雖然經常屬於勝利者的聲音,但理解戰爭卻不該只有他們的權利。這本以戰時大分縣民眾生活與經歷為主的書,為我們提供了另一種管道來看待歷史。作者充分運用口訪、參證史料及相關研究,說明記憶具有多重複數的性質,並應正視戰爭帶來有形傷害與無形遺產。」——林志宏,中央研究院近代史研究所副研究員

「精彩真實的著作,有別於大人物博弈的傳統視角,此書充分體現時代巨輪之下,平民百姓對於戰爭的取捨與無力感。」——江仲淵,「歷史說書人 History Storyteller」粉專創辦人

「過往對於二次大戰的討論,經常著墨於重大事件及其影響,很少關注平民百姓的戰爭經歷。本書透過爬梳大量史料和訪談相關當事人,努力還原大分縣在二戰期間扮演的關鍵角色,帶領讀者一同回顧當地民眾塵封多年的戰爭記憶。」——宋彥陞,時空偵探‧文化工作者

「通過四十名來自不同地區的日本男女,了解到戰爭是多麼個可怕,藉由日本平民的第一手資料,讓我們對日本戰時的生活有了驚人的認識。受訪者的範圍很廣,有學生、家庭主婦、護理師、記者、士兵,甚至是神風特攻隊的倖存者。了解戰爭,才能避免戰爭。」——Cheap,知識型歷史YouTuber

「敵軍大後方民眾的生活總是難以捕捉,但透過訪談和檔案研究,波特夫婦利用日本大分縣獨一無二的材料,讓我們得以窺探居住在日本鄉村的一般大眾,面對戰爭和戰後美軍的占領,如何從中求生並找到生命的意義。」——愛德華‧舒爾茨(Edward J. Shultz),夏威夷大學亞洲太平洋研究學院榮譽教授。

「作者波特夫婦將學生、工廠工人、護士、助產士、教師、水手,以及神風特攻隊飛行員的記憶,交織在一起,描繪出在二次世界大戰這個極端年代下,一幅相當珍貴的日本鄉村的日常生活圖像……最後,本書對於戰爭的悲慘與磨難,是如何影響平民百姓與他們的觀點,提供了相當清楚的見解」——《日本時報》(Japan Times)

「從參與一九三七年進攻南京的師團、諸多軍官將校和政治領導人,到備戰襲擊珍珠港艦隊的海軍基地、神風特攻隊的訓練中心,全部都源自於大分縣。甚至美軍占領期間,其中一個區域總部就設置於大分縣底下的別府市。本書結合了四十多位大分當地居民的回憶,以及日本戰時、戰後更大的敘事脈絡,提供了一段極度重要且充滿吸引力,甚至過往在日本不被承認的日本歷史。此外,戰爭重大事件這類國家大事,和相關人員回憶的在地經驗,兩者之間的互動關係,更是本書引人入勝的地方。極度推薦!」——《選擇》(Choice)

目錄

序/導讀

導讀

願不再有人被遺忘:「多元」而「包容」的戰爭記憶

藍適齊 國立政治大學歷史學系副教授

《被遺忘的人群:神風特攻隊員、助產士、學生、教師,日本平民的二戰歷史記憶》此書,是由埃德加‧波特(Edgar A. Porter)和冉瑩(Ran Ying Porter)夫婦搭檔合著;英文原著是在二○一七年由荷蘭的阿姆斯特丹大學出版社出版,同時在北美洲透過美國的芝加哥大學出版社發行。這兩個出版單位都是在西方學界聲譽卓著的大學出版社,可見此書在學術上受到高度的肯定。而臺灣商務印書館慧眼獨具,很快的在今年出版了此書的中文譯本,對中文知識界──特別是當今的臺灣歷史學界和歷史教育──更是帶來了及時而重要的貢獻。我作爲一位對此書標題中的三個主題──二戰歷史、歷史記憶、和平民的歷史記憶──特別有興趣的讀者,很榮幸也高興的能夠藉此機會跟大家分享一些自己讀後的感想和反思。

培養「公民素養」的歷史

此書的第一個特色是,兩位作者分別來自日本在二戰中的「敵國」,卻透過此書呈現了「敵人」在戰爭當時和之後如何看待這場戰爭,更如實的記錄了戰爭對敵人平民百姓的傷害。埃德加是美國人,自己的伯伯在二戰期間是美國第二海軍陸戰隊的一員,參加過激烈的太平洋戰役,在戰爭結束多年之後仍然被戰爭的夢魘困擾;而冉瑩是中國人,自己的母親在一九三七年南京淪陷之後,為了逃避日軍而成爲了難民,而後面有好幾位家人死在逃難途中,包括冉瑩的外祖父。但是如同在「前言」當中所寫到的,兩位作者卻非常有意識的「為了避免個人偏見對記錄史實產生影響……決定不在文中對受訪者的口述記憶做任何評論」,希望能夠如實的從「他人」的視角來了解這一場戰爭、重新認識歷史。

更值得注意的是,作者在書中還加入了對同一場戰役美國士兵的目擊記錄、或是美國士兵們在事後的回憶,用以對照日本當事人的觀點。這樣的做法,就如同美國著名的導演克林‧伊斯威特(Clint Eastwood)曾經在二○○六年透過《硫磺島的英雄們》(Flags of Our Fathers)和《來自硫磺島的信》(Letters from Iwo Jima)這兩部電影,從交戰雙方不同的──甚至是對立的──視角來更完整的、也更具有同理心的來理解同一場戰爭。這樣對歷史的認識,其實正好呼應了「十二年國民基本教育課程綱要」(通稱爲「108課綱」)在「社會領域」課程的目標之一:「培養對於族群、社會、地方、國家和世界等多重公民身分的敏察覺知,並涵育具有肯認多元、重視人權和關懷全球永續的責任意識」。新的「108課綱」在歷史課程規劃中,增加了多個以「戰爭」爲焦點的主題。首先,國中歷史在「現代世界的發展」的主題之下,突出了「戰爭與現代社會」這個項目;而高中歷史也在「現代化的歷程」的主題之下,更進一步的討論「戰爭與和平」這個項目,還特別指出其中需要強調「東亞地區人民在二十世紀重大戰爭中的經歷」這一個條目。這些課程的内容,就如同《被遺忘的人群》此書的内容,都是爲了讓學生透過不同的觀點來認識戰爭的起因和過程,同時了解自己在地的和世界其他國家的人民所遭受的戰爭傷害,進而培養「作爲世界公民」應該具備的「肯認多元、重視人權和關懷全球永續」等重要的素養。

更進一步的,「108課綱」在歷史選修課程「族群、性別與國家的歷史」中,明確的設定了「現代戰爭與國家暴力」這一個主題;而其主要項目之一就是「戰爭與歷史傷痛」。《被遺忘的人群》此書,正好就呼應了此課程主題。特別是書中所呈現的複雜的、帶有高度情感的、甚至是自我矛盾的日本平民的二戰歷史記憶,對課程中希望帶領學生探究的「戰爭的殺戮及其影響」、「戰爭宣傳的操作」、「戰爭的創傷與集體記憶」等條目,都提供了許多鮮明而且深刻的例子。誠如兩位作者在「結語」所說的,「希望這本書能夠幫助人們反思戰爭後果、思考今天的日本如何面對其歷史遺留問題」。在《被遺忘的人群》中,我們看到了參與二戰的各方(過去定義中的所謂受害/加害/旁觀者等等)都能夠陳述自我的記憶、肯定彼此因歷史記憶而引發的情緒,同時強調對著平民百姓的同情,重建多元的歷史脈絡,進而對彼此不同的歷史記憶進行開放的反思和對話。這些内容,正是「108課綱」希望培養提升「公民素養」的重要議題。

由下而上的歷史

此書的另外一個特色,是以大量對一般民眾的採訪紀錄、已經出版的口述歷史和從未刊行於世的個人回憶文章作爲其基礎,結合戰時和戰後民眾的生活資料(報刊),帶領讀者從當事人的視角來重新認識第二次世界大戰和這場戰爭對平民百姓的歷史意義。在日本,就如兩位作者在「前言」當中所做的觀察,雖然「日本政府一直以來對太平洋戰爭採取迴避態度,但日本民間,建立和平紀念館和收藏有關戰爭時期回憶的行為不受阻止」。經歷過戰爭的日本平民百姓──或稱爲「戰爭世代」,在戰後持續的記錄出版了大量的回憶錄。這樣的文類,被統稱爲「戰爭體驗」。最值得注意的是,平民百姓的「戰爭體驗」或有和官方的戰爭論述互相呼應之處,但是更多的是在補充官方歷史大敘事的不足之處、甚至是質疑或是挑戰官方「國族主義式」的單一戰爭論述。

而放眼世界,在當今許多國家對二戰的歷史認識中,「由下而上的」的觀點都有非常顯著的影響;著名的例子有英國國家廣播公司製作的「人民的戰爭──大眾來寫二戰記憶資料庫(People’s War: An archive of World War Two memories — written by the public)」、英國帝國戰爭博物館的「在二戰中長大(Growing up in the Second World War)」的主題展覽、或是新加坡國家檔案館的「日本占領下的新加坡(Japanese Occupation of Singapore)」口述歷史專案等等。而這樣敘寫歷史的做法,正呼應了「108課綱」對國中及普高必修歷史課程的規劃,要從「人民的主體觀點」出發。就如同《被遺忘的人群》書中的内容,「戰爭體驗」讓我們更深刻的了解戰爭不是官方歷史敘事所呈現的那般黑白分明、正義凜然、或是舉國同心。透過平民百姓作爲「證人」所留下來的回憶和反思,我們看到在戰爭下平民百姓如何受到教育的引導和政府宣傳的誤導,集體的支持戰爭、作爲個人卻又私下質疑戰爭的目的;到了異國戰場的士兵,如何面對戰場的殘酷;其中有人「爲國捐軀」,對家人遺族和家鄉帶來什麼樣的長期影響;而幸運生還的士兵,在戰爭結束之後又如何面對戰爭(戰敗)的陰影;家鄉的民眾在美軍轟炸和飢餓之下,如何求生;兒童、學生、婦女們這些弱勢群體,又是如何受到戰爭的傷害等等。

在戰後日本,二戰的「戰爭體驗」其實是由個人、公民團體、非官方組織和機構(例如學校)等各種社會力量,長時間的進行記錄和積累,同時更持續的透過舉辦各種展覽、講座、或田野考察等活動,希望能夠達到教育社會大眾的目的。值得一提的是,日本有許多地方的公民團體也與地方政府合作,致力於保存和推廣當地居民的「戰爭體驗」,進而使得「戰爭體驗」成爲了「地方史」重要的一環,更成爲了地方歷史教育的寶貴資源。例如在東京的千代田區、港區、豊島區等多個區公所,以及北海道的札幌市政府,在過去的二、三十年間都陸續出版了「戰爭體驗」文集。而這樣的「地方性」,其實也是《被遺忘的人群》此書的特色之一。作者之一的埃德加‧波特是資深的教育學者,長期在美國的夏威夷大學執教,專門研究的是國際教育──特別是一九四九年之後在中國從事教育工作的外國人。後來,他受邀前往位在日本九州的立命館亞洲太平洋大學擔任副校長。也就是在學校所在地的大分縣別府市,他和他的夫人開始對當地居民的二戰歷史記憶感到興趣,而著手進行訪談和研究。而此書的内容,也就是聚焦在大分縣這個地方的二戰歷史和歷史記憶。

而相對於由官方主導(主宰)、透過國家力量(例如學校教育)來建立的歷史敘事,這些「戰爭體驗」的價值,就在於提供了一個重要的「由下而上」的視角,讓沒有經歷過戰爭的我們,能夠更完整、更深入、也更有批判性的來認識戰爭的本質。由於語言的限制,臺灣的讀者和學生們很少有機會能夠認識或是讀到日本的「戰爭體驗」。《被遺忘的人群》此書的出版,提供了一個非常難得的機會。一方面,讓臺灣的讀者得以了解二戰在日本的真實樣貌,也看到了許多在官方論述之下曾經「被遺忘」的人群和他們的戰爭經驗,如何在自己、家人、和社區的努力之下「被記得」。另一方面,則是讓臺灣的讀者反思戰爭對臺灣的歷史意義、以及在臺灣的歷史記憶當中記得了誰、又有誰曾經被遺忘。

臺灣在戰後以「公共論述」為範疇的第二次世界大戰歷史記憶當中,「臺灣」長期以來都不是焦點。在一九四五年開始的中華民國政府統治之下,有關第二次世界大戰的歷史論述基本上都是以「抗戰」為立足點,描述「中華民族」如何團結一心、抵抗外敵日本的入侵,最終取得勝利。在中華民國官方「國族」式的歷史敘事中,不符合「國族」的戰爭歷史是遭到排除的。在二次世界大戰期間,(絕大多數的)臺灣人不但沒有參與中華民族的神聖「抗戰」;作為日本殖民地的人民,他們事實上是站在中華民族神聖「抗戰」的相對面,(有意/無意的,直接/間接的)支持日本的「聖戰」。因此,在戰後的政治力量影響之下,大多數臺灣人在日本殖民統治下的「戰爭經驗」──無論是臺灣平民在戰爭下/受到戰爭影響的生活、或者是臺灣人主動/被動的參與日本帝國的戰爭活動(最有代表性的就是二十多萬名被動員的臺灣人軍屬和軍人),如周婉窈教授所言,在戰後臺灣的二戰歷史記憶中是「被抹殺」、「被政府、社會、兒孫聯手否定」的。也因此在戰後臺灣,形成了蘇碩斌教授所說的「共同記憶之河的斷隔」。

所幸從一九九○年代中期開始,許多前輩學者投入口述歷史的工作,讓一些曾經在自己的國家成爲「被遺忘的人群」的臺灣人,得到能夠留下自己「戰爭體驗」的機會。當時的焦點,多放在廣義的「臺籍日本兵」這些有實際戰場經驗的臺灣人。在學者的努力之下,記錄了許多珍貴的二戰口述歷史,也重建了臺灣部分的二戰歷史記憶。此後在教科書當中,也簡略的提到了「臺籍日本兵」以及「慰安婦」等在日本殖民體制之下戰爭動員的情況。可惜的是,這樣的動能之後似乎沒有再擴展到更廣泛、也更有系統性的研究臺灣人平民百姓的戰爭經驗,例如遺族家人、空襲、兒童、女性、海外遣返等等。非常難得的是,晚近在地方文史工作者的努力之下,有幾個地方開始記錄保存當地珍貴的「戰爭體驗」。例如臺南市的「安平文教基金會」,就出版了《安平軍夫的故事》(二○一二年),更持續多年舉辦「安平軍夫祭」和相關的展覽活動;在臺中霧峰的「霧峰民生故事館」,則搜集了一九四五年「神靖丸」船難的相關文物和當事人(包括家屬)的訪談,建立了實體的紀念展覽室和網路上的介紹(註一);在基隆則有文史工作者獨立出版了《戰火記痕:1945年前後基隆地區居民的生活記述》(二○一九年),其中特別匯集了基隆居民對二戰空襲的記憶;網路資源「東臺灣地方知識庫」中,則是對花蓮當地的兩處二戰戰俘營做了非常詳盡的介紹和線上的虛擬互動導覽。而年輕的學者們,則是結合了史學與文學,從多元的視角呈現了《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》(二○一七年)。雖然戰爭世代迄今多已凋零,但是戰爭對臺灣的社會文化仍然有持續的影響。更重要的是,就歷史教育來看,與臺灣的人或地相關的近代戰爭經驗,其實是學生們最能夠跟自己的生活做連接的歷史。而臺灣人在二戰前後歷經的身分轉變,更是其他國家的戰爭體驗中少見的例子,也讓臺灣的戰爭體驗不僅是重要的地方史,更具有世界史的意義。因此,「戰爭體驗」作爲臺灣近代史和「地方史」的一環,是未來歷史研究和歷史教育非常值得致力的方向。

從「歷史記憶」的角度來看,《被遺忘的人群》此書這樣的歷史書寫發揮了一個重要的作用:「記得」/「紀念」平民的戰爭歷史。兩位作者在書中的用心,清楚的告訴我們,每一個人的歷史經驗都值得、也應該得到平等的對待和重視。這樣的歷史書寫穿透了國族、性別、種族等界限,呈現了一種較官方論述更爲「多元」而且「包容」的戰爭記憶;而這正是學習(戰爭)歷史能夠給我們帶來最大的啟發。

註一:同樣臺灣人在二戰期間因爲戰爭動員而經歷的船難事件,還有發生在一九四四年的「護國丸」;詳見陳柏棕,《護國丸:被遺忘的二戰臺籍海軍史》(二○一八)。

作者序

此書始於兩個單獨但很快便融合在一起的源頭。遷居日本大分縣別府市後不久,我們發現,太平洋戰爭結束後,美軍在別府設立過一個占領軍區域總部。別府是一個有十二萬人口的度假小鎮。現今的別府公園便是美軍總部舊址。從二戰結束到韓戰收尾,歷時十餘年,這裡是九州主要的美軍駐地之一。正巧,這個駐軍基地以美國內戰時期田納西州的奇克莫加(Chickamauga)之戰命名,而作者是田納西州出身,自幼便對美國內戰歷史有著濃厚興趣。

與此同時,冉瑩在位於別府市中心,距離公園只有幾個街區的外國人旅遊服務中心當志工。這裡所有的工作人員都是會講英語的當地志工。他們來自別府及周邊的大分市、日出町和宇佐市等市鎮,大都是退休的工程師、銀行職員和教師等等。

有一天,退休教師古賀太太告訴冉瑩,她出生在中國大連,父親在日軍裡當司機。戰爭結束前,兩歲的她隨母親回到日本。終戰時,她父親被蘇聯軍隊俘虜,在蘇軍戰俘營度過了幾年後,回到日本。「父親回到家那天……」,說到這裡,她起身,走進榻榻米房間,拉上障子門,表演起來。她輕輕推開障子門, 探頭張望。她說,那時她只有八歲,記憶裡沒有父親,所以很害羞。沒過幾天,一九四一年出生的湯谷貞義說,他出生前幾週父親作為非軍事人員,被派到泰國修築鐵路。戰後,他父親在新加坡的戰俘營待了幾年才回到日本。他到七歲才第一次見到父親。他們還講述了記憶中戰爭時期,以及戰後缺衣少食的日常生活。回到家,冉瑩便與埃德加分享那些生動的故事。

在此之前,在我們的腦子裡,日本侵華和發動太平洋戰爭時的受害者是不言而喻的。雖然聽到過日本侵華期間,其國內百姓也深受其苦的說法,非但不知其詳,更未想到過從這個角度去看待那場戰爭。所以無從知道,戰後,日本有多少七、八歲的孩子第一次見到他們的父親,還有多少七、八歲的孩子看到別人的父親回家,卻永遠不知道自己父親的音容。而戰爭中,孩子是最無辜的。他們的遭遇,使敵方的受害者在我們的腦子裡不再只是個概念,猛然變得鮮活起來。進而萌生了收集關於戰時和戰後當地民眾,主要是未成年人的生活資料、記錄戰爭對這些弱勢群體的傷害的念頭。

事實證明,我們的思路是對的。除了對四十餘位大多年過八、九十歲的老人,包括前日本首相村山富市的採訪,我們還在當地圖書館和檔案館,發現了大量第一手資料。雖然,日本政府一直以來對太平洋戰爭採取迴避態度,但日本民間,建立和平紀念館和收藏有關戰爭時期行為的活動不受阻止。上世紀四○年代,正是中小學生的那一代人寫了大量回憶錄,原因可想而知,那個特殊的時期給正在成長的一代留下極其深刻的印象,他們不吐不快!

在開始這項研究時遇到的第一個問題是:我們分別來自日本軍事擴張到亞太地區時,最受影響的國家,即中國和美國,都有家人曾經親自面對日本侵略者。

埃德加的伯父格蘭特‧波特(Grant Porter),隨美國第二海軍陸戰隊參加過激烈的瓜達康納爾島(Guadalcanal)和貝里琉島(Peleliu)戰役。冉瑩曾經問過格蘭特伯父,打仗的時候害怕不害怕。他說,他參加的最慘烈的戰鬥就是美軍攻打並占領瓜島飛機場。戰鬥結束後,美軍俘虜了大批日軍。他恰巧從一幫被集中在一起的日軍俘虜旁邊經過時,一個日本兵一把抓住他,嘰哩呱啦地對他說了很多話。他不知道那名日軍俘虜在說些什麼,但看得出他怕得要命。格蘭特伯父比劃著說:「我把他甩開,跟他說:『你害怕,你以為我不害怕?』」家裡的人都知道,戰爭結束許多年以後,格蘭特伯父仍然被戰爭的夢魘困擾。

冉瑩的家人,包括那時年僅四歲的母親,在一九三七年年底南京淪陷之後,為了逃避日軍而加入了難民的行列。埃德加的伯父在戰爭中倖存下來,而好幾位冉瑩的家人死在逃難途中,包括她的外祖父。

因此,為了避免個人偏見對記錄史實產生影響,我們決定不在文中對受訪者的口述記憶作任何評論,只在本書的結語中,寫下我們對日本在二戰中所作所為及其後果的看法。

我們很幸運,年長的朋友樂意分享他們的故事,年輕朋友給予了我們極大的支持。我們的意圖是向提起二戰視野裡只有九一八事變、盧溝橋事件、南京屠殺、珍珠港、巴丹死亡行軍(Bataan Death March)、廣島、長崎,以及在密蘇里戰艦上簽字投降這些大事件的讀者,介紹一些普通日本民眾戰時的生活和經歷,對戰爭期間日本國內景況有些粗淺的了解。我們的目的是展現戰時日本的另一面,在嚴厲的軍國主義和仇外民族主義為主導的時期,日本民眾,尤其是少年兒童非正常的生活內容和環境。

由於決定將研究集中在我們所在的大分縣內,收集資料的過程中,我們還得到了一些意外的收穫,比如,為襲擊珍珠港而進行的最後演習訓練,是在大分縣內進行的;襲擊珍珠港的空軍飛行隊是從大分出發;戰爭末期,向天皇進言的日本軍事參議院六位成員中,三位來自大分縣;終戰後,在密蘇里戰艦上簽署投降書的兩位日本代表都是大分人士。

(節錄)

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價