東亞近現代史系列第一冊:清朝的興亡與「中華」的未來──從豐臣秀吉出兵朝鮮到日俄戰爭

活動訊息

內容簡介

本系列叢書探討東亞矛盾現實的歷史淵源與形成過程,切入問題的核心。這個系列以學術研究成果為基礎,描繪了以日中韓為中心的東亞衝突與和解歷史的核心。

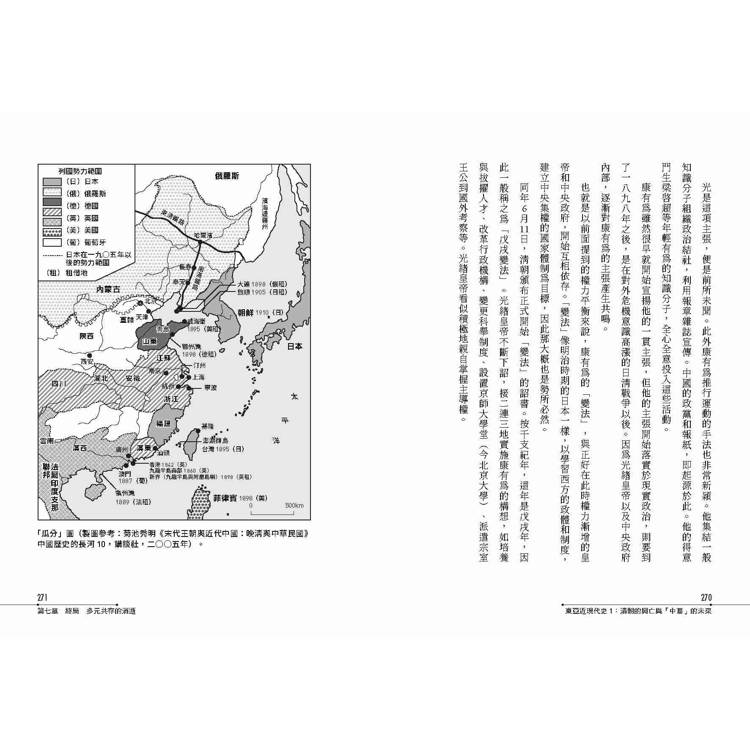

這是本叢書的第一冊,重點在介紹清朝歷史。作者從動盪的東亞視角出發,描繪出豐臣秀吉出兵朝鮮以降,直到近代日俄戰爭為止的東亞世界。並企圖從中發掘出東亞國家之間,長久的文化與政治糾葛,並據以瞭解當前東亞領土爭議與情感糾葛的根源。

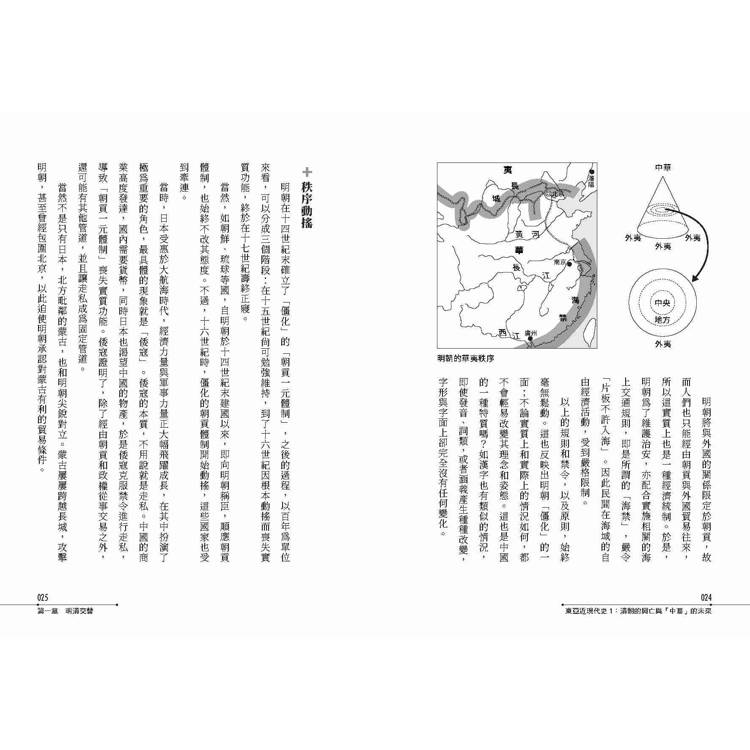

明朝以儒教為基礎,區分「中華」和「夷狄」,建構起「朝貢一元體制」,為東亞秩序體系奠下基礎。這種「僵化」秩序體系,到了十六世紀,隨著明朝內外問題日益嚴重,這個體系也開始動搖。渴求中國物產的日本以走私的方式,打破海禁與朝貢貿易的限制,使「朝貢一元體制」喪失實質功能。明朝北鄰的蒙古也屢屢跨越長城,迫使明朝承認對蒙古有利的貿易條件。東亞的勢力開始變得多元,既有秩序也變得無法維持治安,因而呈現出動蕩不安的狀態。

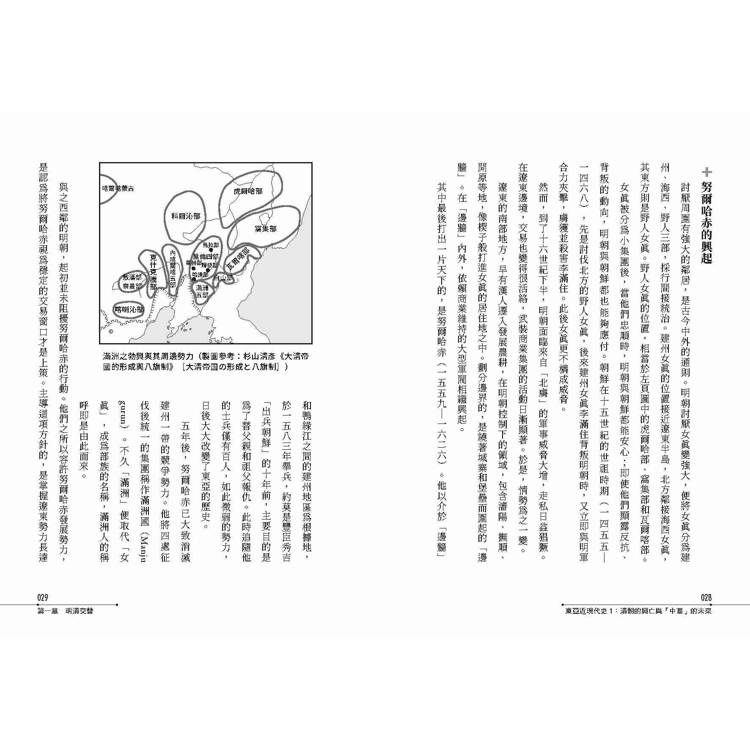

在此背景下,興起於遼東的滿洲族建立大清國,並在因緣際會之下,以「蠻夷」身分入關統治漢族,從而成為「中華」正統。入關後的清朝,首先面臨的問題是,要如何取代明朝的「中華觀」,成為正統的中華帝國?而隨著清朝逐步將統治權擴及蒙古、西藏與穆斯林地區,清朝又要怎樣君臨這些地方。

清朝找出了與明朝迥然不同的答案。清朝與漢人的明朝不同,不堅持華夷之辯所建構的「朝貢一元體制」,因而在其漫長的統治期間,在不同族群區域採取不同方式的統治。即使到了雍正時代,清朝也提出與明朝的永樂皇帝一樣提出了「華夷一家」的說詞,但兩者在內容上卻完全相反。永樂皇帝的華夷一家以區分華、夷為基點,而雍正皇帝則重視「一家」,而不再區分華、夷,使清朝徹底成為「中華」。然而,重新建構出來的全新華夷秩序,雖然讓清朝得以轉化為「華」,不過當新的「夷」出現時,華夷之辯的老傳統就又再度復活。

隨著清帝國統治圈的擴大,在不同世界採取不同統治方針的統治手段,也逐漸受到挑戰,特別當清朝所建構的新華夷秩序在十九世紀末面臨自西方的挑戰時,整個東亞都受到強烈的衝擊。在西方各國相繼前來,並展現出它們的船堅炮利下,由西方傳入,以「民族」為基礎的概念,遂強烈地衝擊著仰賴多元建構的清朝。為了在西方的壓力下尋求因應之道,清朝捨棄原本的多元體制,轉而建構一元體制。然而,放棄多元統治的結果,反而讓通過此種制度而得以共存的各個族群,產生離心力,最終在帝國衰亡的過程中,紛紛尋求自主。

本書詳細敘述清朝的興亡並深入分析。我們從中可以讀到,清朝是如何從一個蕞爾的漁獵民族,逐步轉變為稱霸東亞的龐大帝國?清朝是如何將自身作為「蠻夷」的身分,轉化為「中華」的主人?又是如何在面臨衝擊下,採取創新的因應之道?當清朝的改革失去了既有的多元包容,這個王朝又是怎樣走向滅亡?

這是本叢書的第一冊,重點在介紹清朝歷史。作者從動盪的東亞視角出發,描繪出豐臣秀吉出兵朝鮮以降,直到近代日俄戰爭為止的東亞世界。並企圖從中發掘出東亞國家之間,長久的文化與政治糾葛,並據以瞭解當前東亞領土爭議與情感糾葛的根源。

明朝以儒教為基礎,區分「中華」和「夷狄」,建構起「朝貢一元體制」,為東亞秩序體系奠下基礎。這種「僵化」秩序體系,到了十六世紀,隨著明朝內外問題日益嚴重,這個體系也開始動搖。渴求中國物產的日本以走私的方式,打破海禁與朝貢貿易的限制,使「朝貢一元體制」喪失實質功能。明朝北鄰的蒙古也屢屢跨越長城,迫使明朝承認對蒙古有利的貿易條件。東亞的勢力開始變得多元,既有秩序也變得無法維持治安,因而呈現出動蕩不安的狀態。

在此背景下,興起於遼東的滿洲族建立大清國,並在因緣際會之下,以「蠻夷」身分入關統治漢族,從而成為「中華」正統。入關後的清朝,首先面臨的問題是,要如何取代明朝的「中華觀」,成為正統的中華帝國?而隨著清朝逐步將統治權擴及蒙古、西藏與穆斯林地區,清朝又要怎樣君臨這些地方。

清朝找出了與明朝迥然不同的答案。清朝與漢人的明朝不同,不堅持華夷之辯所建構的「朝貢一元體制」,因而在其漫長的統治期間,在不同族群區域採取不同方式的統治。即使到了雍正時代,清朝也提出與明朝的永樂皇帝一樣提出了「華夷一家」的說詞,但兩者在內容上卻完全相反。永樂皇帝的華夷一家以區分華、夷為基點,而雍正皇帝則重視「一家」,而不再區分華、夷,使清朝徹底成為「中華」。然而,重新建構出來的全新華夷秩序,雖然讓清朝得以轉化為「華」,不過當新的「夷」出現時,華夷之辯的老傳統就又再度復活。

隨著清帝國統治圈的擴大,在不同世界採取不同統治方針的統治手段,也逐漸受到挑戰,特別當清朝所建構的新華夷秩序在十九世紀末面臨自西方的挑戰時,整個東亞都受到強烈的衝擊。在西方各國相繼前來,並展現出它們的船堅炮利下,由西方傳入,以「民族」為基礎的概念,遂強烈地衝擊著仰賴多元建構的清朝。為了在西方的壓力下尋求因應之道,清朝捨棄原本的多元體制,轉而建構一元體制。然而,放棄多元統治的結果,反而讓通過此種制度而得以共存的各個族群,產生離心力,最終在帝國衰亡的過程中,紛紛尋求自主。

本書詳細敘述清朝的興亡並深入分析。我們從中可以讀到,清朝是如何從一個蕞爾的漁獵民族,逐步轉變為稱霸東亞的龐大帝國?清朝是如何將自身作為「蠻夷」的身分,轉化為「中華」的主人?又是如何在面臨衝擊下,採取創新的因應之道?當清朝的改革失去了既有的多元包容,這個王朝又是怎樣走向滅亡?

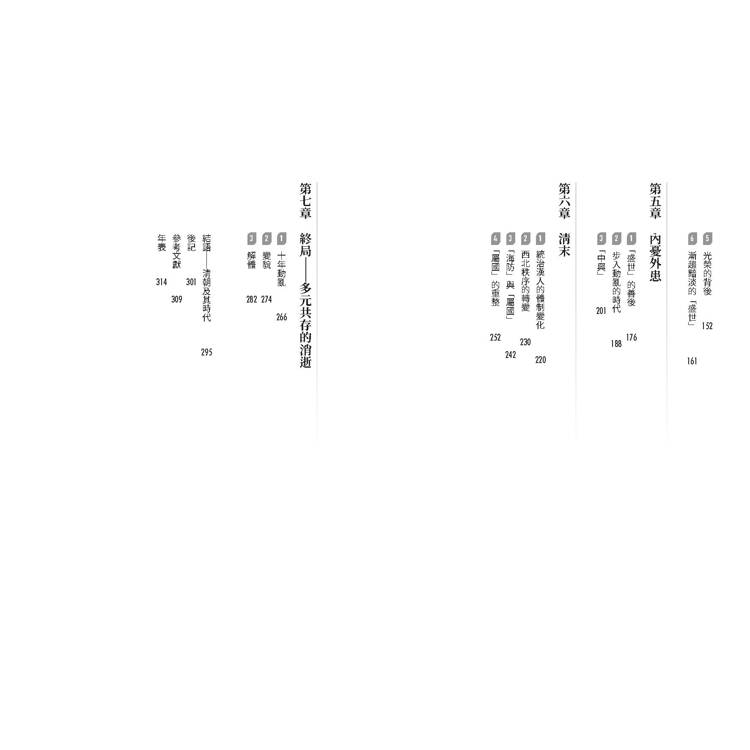

目錄

目錄

序言──多元化的東亞

第一章 明清交替

1 沒落與興起

2 「大清國」

3 入關

第二章 東亞的變貌

1 併吞中國

2 掌握沿海

3 稱霸草原世界

第三章 雍正皇帝

1 重整對外秩序

2 康熙時代結束

3 改革的時代

第四章 盛世

1 改革告終

2 思想控制

3 進入乾隆時代

4 高度成熟的文化

5 光榮的背後

6 漸趨黯淡的「盛世」

第五章 內憂外患

1 「盛世」的善後

2 步入動亂的時代

3 「中興」

第六章 清末

1 統治漢人的體制變化

2 西北秩序的轉變

3 「海防」與「屬國」

4 「屬國」重整

第七章 終局──多元共存的消逝

1 十年動亂

2 變貌

3 解體

結語──清朝及其時代

後記

參考文獻

年表

序言──多元化的東亞

第一章 明清交替

1 沒落與興起

2 「大清國」

3 入關

第二章 東亞的變貌

1 併吞中國

2 掌握沿海

3 稱霸草原世界

第三章 雍正皇帝

1 重整對外秩序

2 康熙時代結束

3 改革的時代

第四章 盛世

1 改革告終

2 思想控制

3 進入乾隆時代

4 高度成熟的文化

5 光榮的背後

6 漸趨黯淡的「盛世」

第五章 內憂外患

1 「盛世」的善後

2 步入動亂的時代

3 「中興」

第六章 清末

1 統治漢人的體制變化

2 西北秩序的轉變

3 「海防」與「屬國」

4 「屬國」重整

第七章 終局──多元共存的消逝

1 十年動亂

2 變貌

3 解體

結語──清朝及其時代

後記

參考文獻

年表

序/導讀

序言──多元化的東亞

一切皆始於豐臣秀吉

日本史上最蠢的愚行,莫過於十六世紀尾聲,豐臣秀吉(一五三七-一五九八)的出兵攻打朝鮮之舉。

豐臣秀吉本人稱之為「入唐」,自詡是展開征服中國大陸的壯舉。在二次大戰前,日本也曾有人讚美豐臣秀吉是當時向大陸擴張的先驅。然而,今日給予的歷史評價,大概都是負面的。無論身處何種立場的日本人,評價都沒有太大的差別。

儘管如此,在日本列島依然稱此舉為「出兵朝鮮」,這個稱呼還算中立。相對地,這個事件在朝鮮半島被稱為「倭亂」,而在中國大陸則列入明朝的「萬曆三大征」之一;彷彿僅是提及此事,便散發著否定的意味。

我們日本人對此也已經不再感到有任何不可思議。因為此舉,小如招致豐臣政權崩潰,大至不論對日本列島、朝鮮半島或中國大陸,皆招來巨大災禍;留下的僅是無數人的犧牲與怨聲載道,堪稱名符其實的「愚行」。

況且這項「愚行」,並非已成為前塵往事,對日後亦帶來巨大影響。影響所及不光是肉眼可見的事物,甚至遍及我們未必能意識到的地方。

像是現在依然險惡的日韓關係,以及「反日」問題等,其實就是其中最典型的例子。當然這其間已相隔超過四百年的歲月,故而「出兵朝鮮」未必與現代的局勢有直接的因果關係,也沒有人會將豐臣秀吉與現代放在一起思考。然而,若要定位目前中、日、韓相互之間的關係與情感淵源,也不可能上溯到比此更早之前。

「愚行」的淵源與重現

因為一切全然肇始於這項日本史上最愚蠢的行為。話雖如此,但不論這個構想多麼愚蠢,要是沒有能夠落實為行動的條件,豐臣秀吉也不可能做出如此愚行。這些條件當中,包含了物質與精神兩個層面。

仔細想想,列島上的人們團結一致,越過汪洋大海,攻入半島與大陸,這是史上第一次。過去也不是未曾發生過,雙方以武力相爭的事件。但是過去的「蒙古襲來」, 即蒙古跨海進攻日本,日本只能迎面還擊。

然而,到了豐臣秀吉的時代,雙方卻攻守互換。這就表示,日本列島在這三百年間,已蓄積了足以派遣大軍跨海遠征的經濟、軍事與政治力量。日本當時剛從戰國時代過渡到天下統一的時代,正值大開發和高度成長的時期,生產力與人口大幅倍增。豐臣秀吉能做出史上最愚蠢的行為,也正是因為擁有那股源源不絕、持續增強的充沛實力。

「出兵朝鮮」確實與豐臣秀吉之死同時畫下休止符,不過一切並未就此結束。至少,此後東亞歷史發展的前提,即是奠基在「出兵朝鮮」所造成的結果之上。不論如何愚蠢之舉,既然是已經發生的事實,就不可能一筆勾銷。

東亞的歷史,終於在十九世紀末、二十世紀初,迎來日清戰爭(甲午戰爭)與日俄戰爭。日本在這兩場戰爭中獲勝後,合併朝鮮半島,於「滿洲」確立勢力範圍,豐臣秀吉「入唐」的構想可以說,時隔三百年後終於實現了。中、韓存在的「反日」情緒,也是奠基於此。

「入唐」的構想

倘若將豐臣秀吉的「出兵朝鮮」,歸因於建立「近世」日本的高度成長,那麼日清戰爭與日俄戰爭就是日本「近代」化的成果。實力增強,無疑是日本能「入唐」的一項條件。列島在二次大戰後依然持續發展,日本仍保有經濟大國的地位;因此就半島與大陸的立場而言,對日本抱持警戒,想來也是理所當然之事。

如此看來,不免令人心生疑惑。為何列島的人們,一旦力量增強,就會想要重蹈「入唐」之舉呢?倘若唯獨豐臣秀吉一個人這麼想,或許可以視為愚行。然而豐臣秀吉的「入唐」失敗了,列島的人們理當深覺愚蠢,卻為何還會執意再度「入唐」呢?而達成「入唐」之舉,為何需要歷經如此漫長的時間呢?在這三百年間,究竟發生了什麼事呢?

有些觀點疑點重重,閃爍其辭。然而我們若不能看清這其間大致的來龍去脈,或許又將重蹈愚行。

說來「入唐」之舉,是列島意圖凌駕半島與大陸而發動攻擊。這個構想本身,其實原本就非比尋常。列島的歷史和文明既遠遠落後於半島與大陸,而且列島所形成的國家和文化也遠遠不及大陸與半島,這是一般的歷史常識。倘若列島上的人們,對彼此之間的這層關係有所自覺,那麼應當不會輕易做出「入唐」之舉,但是在現實的歷史中卻並非如此。既然如此,我們就有必要稍微觀察一下同時代的情況吧!

《國性爺合戰》

日本的近世,是反映城市庶民生活的町人文化蓬勃發展的時期。當時最先進的京都、大阪一帶,迅速發展出成熟的町人文化。這即是所謂的元祿時代(一六八八年至一七○四年)。

十八世紀初的近世日本,最流行的娛樂就是說唱曲藝──淨琉璃。在淨琉璃的代表作中,有一齣名為《國性爺合戰》的劇作;作者是舉世聞名的劇作家──近松門左衛門。

《國性爺合戰》的主角是和藤內,他的父親是明人,母親是日本人;劇情概要如下:

起兵造反的李蹈天,勾結韃靼王,滅掉統治中國的明朝。明朝忠臣吳三桂救出皇子,將之藏匿於九仙山。皇子的妹妹栴檀皇女逃到海上,漂流至日本平戶。發現栴檀皇女的漁夫老一官(也就是鄭芝龍)在二十多年前奉明朝皇帝之命來到日本,後來娶了一名日本女子為妻,就在此地落地生根。鄭芝龍夫妻與其子和藤內,遇見皇女後,為復興明朝,便返回中國。

和藤內為尋求同父異母的姊姊錦祥女的丈夫韃靼將軍甘輝協助,前往獅子城。在途中,和藤內誤入竹林,擊退猛虎,收服了湊巧前來狩獵的韃靼士兵為手下。

和藤內抵達獅子城後,甘輝在錦祥女以死相勸下同意出兵相助,之後他們又在龍馬原與吳三桂重逢。於是一行人前去討伐韃靼,攻擊南京。最後他們終於擊敗敵人,擁護皇子即位,復興明朝。

這齣高潮迭起、以圓滿結局收尾的劇作,於日本正德五年(一七一五)在大阪竹本座首演之後,創下連續上演長達十七個月的紀錄。

至今,在歌舞伎中仍會上演這齣劇目,筆者不懂表演藝術和戲劇,雖概略介紹了劇情,但完全不曉得這齣戲的精華與緣起。然而即使木訥如筆者,也能明白一點,即是這齣劇作是根據東亞的史實而創作的。

劇中背景

鄭芝龍與吳三桂,都是真名實姓;和藤內的稱號是「延平王國性爺鄭成功」,撇開「國姓爺」刻意使用不同的字以外,鄭成功亦是確有其人,且他也真的擁有日本血統。

當然劇中情節,並未完全依據史實,甚至可以說是完全虛構。當時因為日本實施「鎖國」政策,日本人無法前往海外。然而在這齣劇作中,擁有日本血統的英雄,足跡遍及列島、大海、大陸,並且大顯身手;情節既驚險又富有異國情調,因此風靡了當時已習慣生活在太平安逸之中的人們。

關於此劇在戲劇和娛樂方面的評價,就不再多談。大概也無須從今日,或其他立場,來評論作品的高下。筆者也無意不識趣地說些,不按照史實、胡說八道之類的評語。

真正的史實,本書中將會詳盡敘述。不,是必須非要詳述不可。因為這樣大家自然就會明白這齣戲是虛構的。

然而,之所以會在此冗長介紹這齣虛構的劇作,是因為當時既然會創作出這種劇情,而且人們也接受這種劇情,便清楚透露出當時日本人的心態與思維方式。這個部分就歷史角度而言,是值得進一步思考的。

同情弱者、喜愛貴族,這種情感或許是日本人的天性,恐怕今日也依然如此。若從同樣的劇情概要來看,「韃靼王」的反派角色與復興明朝的大義,兩者毋寧皆是當時日本人的價值觀,而且幾乎是同時代的東亞的共通價值觀。這種價值觀本身即是所謂的「中華思想」與「華夷思想」,因此當時的日本人,甚至是一般庶民也都擁有相同的價值觀。

《華夷變態》

庶民既已如此,更何況是知識分子。

距《國性爺合戰》問世的半世紀之前,在日本出版了一本名為《華夷變態》的書籍,書中匯集了所謂的「唐船風說書」。「唐船風說書」是約莫自十七世紀中葉起,提交給江戶幕府的一種報告書,內容紀錄了,從搭乘中國船隻來到日本的船員身上有系統地蒐集到的中國情報。簡而言之,《華夷變態》無非是一本海外情報的資料彙編。

然而,為何會將這本中國情報彙編命名為《華夷變態》呢?為此書命名的人,是受聘於江戶幕府的儒學家──林春齋。林春齋於延寶二年(一六七四)撰寫的序文中,除了敘述明朝滅亡一事之外,並如此寫道:

清朝韃虜橫行中原。是華變於夷之態也。……頃間,吳、鄭檄各省,有恢復之舉。其勝敗不可知焉,若夫有為夷變於華之態,則縱異方域,不亦快乎。

「華」是中華,「夷」是夷狄;「吳」指的是吳三桂,「鄭」則是指鄭成功一族。林春齋在這段評論中,顯然是得知發生於同時代的三藩之亂與鄭氏的行動之後,從外國人和旁觀者的立場,對明朝招來被視為「韃虜」、「夷狄」的清朝推翻之事,稱快不已。《華夷變態》的書名中,則寄託了期待明朝與漢人恢復「中華」政權的願望。正是由於嚴肅的儒學教義與輕快的町人娛樂文化之間的差異,才得以激盪出與《國性爺合戰》相同的創作視角與思考方式。

那無非不過是身為「夷」的日本人,將自己與「華」重疊,並且將自己和明朝與漢人一視同仁的,極為自我中心的情感和邏輯。當時,期盼自己才是「華」的想法,在日本風靡一時。

東亞秩序與清朝

我們在此可以發現兩個論點。

一是視漢人為「中華」的論點,這是自明朝以來即有的刻板印象。這並非僅是存於腦海中的思想和理念,而是長久以來也實際發揮了維持東亞秩序的功能。

另一個論點是,對漢人的中國文化雖深表敬意,但認為已經不應該再由漢人繼續獨占「中華」。這種「中華」的概念,雖然與第一個論點有些許矛盾,但已日漸擴散。原本應該屬於「夷」的朝鮮自視為「小中華」,日本則自認是「日本型華夷」,皆已不甘心無條件地附屬於「正統中華」。

日本人在尊重中國為「中華」的同時,也經常會將自己與「中華」重疊,即是源於這種心理與邏輯。於是《國性爺合戰》與《華夷變態》,正說明了這種潛藏於日本人心中的「中華」概念,可能無遠弗屆,無所不在。

若再回顧到更早的時代,上溯到《國性爺合戰》問世的百年之前,豐臣秀吉「入唐」的構想中,早已潛藏著這種「中華」概念。日本想要打倒明朝、征服明朝,不論這是再怎麼愚蠢的誇大妄想,仍然等於是意圖推翻華夷的上下秩序。

當時,華夷意識與中華思想中的「中華」,已不再是中國獨有的自尊意識,而是普遍成為整個東亞地區的思考模式。因此日本人雖甚至未必被納入華夷秩序之中,卻也受到影響,而抱持著相同理念。何況是像朝鮮、越南等,更接近中國的國家和地區。

東亞已不再是由中國與漢人獨占「中華」的一元秩序。而君臨天下,主宰如此多元化的時代與東亞長達三百年的,正是清朝。

在《國性爺合戰》中,以「韃靼王」比喻清朝,是令人憎惡的「夷」;但在現實的歷史中,「國性爺」鄭成功終究未能打倒清朝。這樣的清朝,到底是如何回應時代的趨勢呢?變得多元化的「中華」,究竟邁向何方呢?其抵達之處,究竟又有什麼呢?這些都是本書將探討的主題。

一切皆始於豐臣秀吉

日本史上最蠢的愚行,莫過於十六世紀尾聲,豐臣秀吉(一五三七-一五九八)的出兵攻打朝鮮之舉。

豐臣秀吉本人稱之為「入唐」,自詡是展開征服中國大陸的壯舉。在二次大戰前,日本也曾有人讚美豐臣秀吉是當時向大陸擴張的先驅。然而,今日給予的歷史評價,大概都是負面的。無論身處何種立場的日本人,評價都沒有太大的差別。

儘管如此,在日本列島依然稱此舉為「出兵朝鮮」,這個稱呼還算中立。相對地,這個事件在朝鮮半島被稱為「倭亂」,而在中國大陸則列入明朝的「萬曆三大征」之一;彷彿僅是提及此事,便散發著否定的意味。

我們日本人對此也已經不再感到有任何不可思議。因為此舉,小如招致豐臣政權崩潰,大至不論對日本列島、朝鮮半島或中國大陸,皆招來巨大災禍;留下的僅是無數人的犧牲與怨聲載道,堪稱名符其實的「愚行」。

況且這項「愚行」,並非已成為前塵往事,對日後亦帶來巨大影響。影響所及不光是肉眼可見的事物,甚至遍及我們未必能意識到的地方。

像是現在依然險惡的日韓關係,以及「反日」問題等,其實就是其中最典型的例子。當然這其間已相隔超過四百年的歲月,故而「出兵朝鮮」未必與現代的局勢有直接的因果關係,也沒有人會將豐臣秀吉與現代放在一起思考。然而,若要定位目前中、日、韓相互之間的關係與情感淵源,也不可能上溯到比此更早之前。

「愚行」的淵源與重現

因為一切全然肇始於這項日本史上最愚蠢的行為。話雖如此,但不論這個構想多麼愚蠢,要是沒有能夠落實為行動的條件,豐臣秀吉也不可能做出如此愚行。這些條件當中,包含了物質與精神兩個層面。

仔細想想,列島上的人們團結一致,越過汪洋大海,攻入半島與大陸,這是史上第一次。過去也不是未曾發生過,雙方以武力相爭的事件。但是過去的「蒙古襲來」, 即蒙古跨海進攻日本,日本只能迎面還擊。

然而,到了豐臣秀吉的時代,雙方卻攻守互換。這就表示,日本列島在這三百年間,已蓄積了足以派遣大軍跨海遠征的經濟、軍事與政治力量。日本當時剛從戰國時代過渡到天下統一的時代,正值大開發和高度成長的時期,生產力與人口大幅倍增。豐臣秀吉能做出史上最愚蠢的行為,也正是因為擁有那股源源不絕、持續增強的充沛實力。

「出兵朝鮮」確實與豐臣秀吉之死同時畫下休止符,不過一切並未就此結束。至少,此後東亞歷史發展的前提,即是奠基在「出兵朝鮮」所造成的結果之上。不論如何愚蠢之舉,既然是已經發生的事實,就不可能一筆勾銷。

東亞的歷史,終於在十九世紀末、二十世紀初,迎來日清戰爭(甲午戰爭)與日俄戰爭。日本在這兩場戰爭中獲勝後,合併朝鮮半島,於「滿洲」確立勢力範圍,豐臣秀吉「入唐」的構想可以說,時隔三百年後終於實現了。中、韓存在的「反日」情緒,也是奠基於此。

「入唐」的構想

倘若將豐臣秀吉的「出兵朝鮮」,歸因於建立「近世」日本的高度成長,那麼日清戰爭與日俄戰爭就是日本「近代」化的成果。實力增強,無疑是日本能「入唐」的一項條件。列島在二次大戰後依然持續發展,日本仍保有經濟大國的地位;因此就半島與大陸的立場而言,對日本抱持警戒,想來也是理所當然之事。

如此看來,不免令人心生疑惑。為何列島的人們,一旦力量增強,就會想要重蹈「入唐」之舉呢?倘若唯獨豐臣秀吉一個人這麼想,或許可以視為愚行。然而豐臣秀吉的「入唐」失敗了,列島的人們理當深覺愚蠢,卻為何還會執意再度「入唐」呢?而達成「入唐」之舉,為何需要歷經如此漫長的時間呢?在這三百年間,究竟發生了什麼事呢?

有些觀點疑點重重,閃爍其辭。然而我們若不能看清這其間大致的來龍去脈,或許又將重蹈愚行。

說來「入唐」之舉,是列島意圖凌駕半島與大陸而發動攻擊。這個構想本身,其實原本就非比尋常。列島的歷史和文明既遠遠落後於半島與大陸,而且列島所形成的國家和文化也遠遠不及大陸與半島,這是一般的歷史常識。倘若列島上的人們,對彼此之間的這層關係有所自覺,那麼應當不會輕易做出「入唐」之舉,但是在現實的歷史中卻並非如此。既然如此,我們就有必要稍微觀察一下同時代的情況吧!

《國性爺合戰》

日本的近世,是反映城市庶民生活的町人文化蓬勃發展的時期。當時最先進的京都、大阪一帶,迅速發展出成熟的町人文化。這即是所謂的元祿時代(一六八八年至一七○四年)。

十八世紀初的近世日本,最流行的娛樂就是說唱曲藝──淨琉璃。在淨琉璃的代表作中,有一齣名為《國性爺合戰》的劇作;作者是舉世聞名的劇作家──近松門左衛門。

《國性爺合戰》的主角是和藤內,他的父親是明人,母親是日本人;劇情概要如下:

起兵造反的李蹈天,勾結韃靼王,滅掉統治中國的明朝。明朝忠臣吳三桂救出皇子,將之藏匿於九仙山。皇子的妹妹栴檀皇女逃到海上,漂流至日本平戶。發現栴檀皇女的漁夫老一官(也就是鄭芝龍)在二十多年前奉明朝皇帝之命來到日本,後來娶了一名日本女子為妻,就在此地落地生根。鄭芝龍夫妻與其子和藤內,遇見皇女後,為復興明朝,便返回中國。

和藤內為尋求同父異母的姊姊錦祥女的丈夫韃靼將軍甘輝協助,前往獅子城。在途中,和藤內誤入竹林,擊退猛虎,收服了湊巧前來狩獵的韃靼士兵為手下。

和藤內抵達獅子城後,甘輝在錦祥女以死相勸下同意出兵相助,之後他們又在龍馬原與吳三桂重逢。於是一行人前去討伐韃靼,攻擊南京。最後他們終於擊敗敵人,擁護皇子即位,復興明朝。

這齣高潮迭起、以圓滿結局收尾的劇作,於日本正德五年(一七一五)在大阪竹本座首演之後,創下連續上演長達十七個月的紀錄。

至今,在歌舞伎中仍會上演這齣劇目,筆者不懂表演藝術和戲劇,雖概略介紹了劇情,但完全不曉得這齣戲的精華與緣起。然而即使木訥如筆者,也能明白一點,即是這齣劇作是根據東亞的史實而創作的。

劇中背景

鄭芝龍與吳三桂,都是真名實姓;和藤內的稱號是「延平王國性爺鄭成功」,撇開「國姓爺」刻意使用不同的字以外,鄭成功亦是確有其人,且他也真的擁有日本血統。

當然劇中情節,並未完全依據史實,甚至可以說是完全虛構。當時因為日本實施「鎖國」政策,日本人無法前往海外。然而在這齣劇作中,擁有日本血統的英雄,足跡遍及列島、大海、大陸,並且大顯身手;情節既驚險又富有異國情調,因此風靡了當時已習慣生活在太平安逸之中的人們。

關於此劇在戲劇和娛樂方面的評價,就不再多談。大概也無須從今日,或其他立場,來評論作品的高下。筆者也無意不識趣地說些,不按照史實、胡說八道之類的評語。

真正的史實,本書中將會詳盡敘述。不,是必須非要詳述不可。因為這樣大家自然就會明白這齣戲是虛構的。

然而,之所以會在此冗長介紹這齣虛構的劇作,是因為當時既然會創作出這種劇情,而且人們也接受這種劇情,便清楚透露出當時日本人的心態與思維方式。這個部分就歷史角度而言,是值得進一步思考的。

同情弱者、喜愛貴族,這種情感或許是日本人的天性,恐怕今日也依然如此。若從同樣的劇情概要來看,「韃靼王」的反派角色與復興明朝的大義,兩者毋寧皆是當時日本人的價值觀,而且幾乎是同時代的東亞的共通價值觀。這種價值觀本身即是所謂的「中華思想」與「華夷思想」,因此當時的日本人,甚至是一般庶民也都擁有相同的價值觀。

《華夷變態》

庶民既已如此,更何況是知識分子。

距《國性爺合戰》問世的半世紀之前,在日本出版了一本名為《華夷變態》的書籍,書中匯集了所謂的「唐船風說書」。「唐船風說書」是約莫自十七世紀中葉起,提交給江戶幕府的一種報告書,內容紀錄了,從搭乘中國船隻來到日本的船員身上有系統地蒐集到的中國情報。簡而言之,《華夷變態》無非是一本海外情報的資料彙編。

然而,為何會將這本中國情報彙編命名為《華夷變態》呢?為此書命名的人,是受聘於江戶幕府的儒學家──林春齋。林春齋於延寶二年(一六七四)撰寫的序文中,除了敘述明朝滅亡一事之外,並如此寫道:

清朝韃虜橫行中原。是華變於夷之態也。……頃間,吳、鄭檄各省,有恢復之舉。其勝敗不可知焉,若夫有為夷變於華之態,則縱異方域,不亦快乎。

「華」是中華,「夷」是夷狄;「吳」指的是吳三桂,「鄭」則是指鄭成功一族。林春齋在這段評論中,顯然是得知發生於同時代的三藩之亂與鄭氏的行動之後,從外國人和旁觀者的立場,對明朝招來被視為「韃虜」、「夷狄」的清朝推翻之事,稱快不已。《華夷變態》的書名中,則寄託了期待明朝與漢人恢復「中華」政權的願望。正是由於嚴肅的儒學教義與輕快的町人娛樂文化之間的差異,才得以激盪出與《國性爺合戰》相同的創作視角與思考方式。

那無非不過是身為「夷」的日本人,將自己與「華」重疊,並且將自己和明朝與漢人一視同仁的,極為自我中心的情感和邏輯。當時,期盼自己才是「華」的想法,在日本風靡一時。

東亞秩序與清朝

我們在此可以發現兩個論點。

一是視漢人為「中華」的論點,這是自明朝以來即有的刻板印象。這並非僅是存於腦海中的思想和理念,而是長久以來也實際發揮了維持東亞秩序的功能。

另一個論點是,對漢人的中國文化雖深表敬意,但認為已經不應該再由漢人繼續獨占「中華」。這種「中華」的概念,雖然與第一個論點有些許矛盾,但已日漸擴散。原本應該屬於「夷」的朝鮮自視為「小中華」,日本則自認是「日本型華夷」,皆已不甘心無條件地附屬於「正統中華」。

日本人在尊重中國為「中華」的同時,也經常會將自己與「中華」重疊,即是源於這種心理與邏輯。於是《國性爺合戰》與《華夷變態》,正說明了這種潛藏於日本人心中的「中華」概念,可能無遠弗屆,無所不在。

若再回顧到更早的時代,上溯到《國性爺合戰》問世的百年之前,豐臣秀吉「入唐」的構想中,早已潛藏著這種「中華」概念。日本想要打倒明朝、征服明朝,不論這是再怎麼愚蠢的誇大妄想,仍然等於是意圖推翻華夷的上下秩序。

當時,華夷意識與中華思想中的「中華」,已不再是中國獨有的自尊意識,而是普遍成為整個東亞地區的思考模式。因此日本人雖甚至未必被納入華夷秩序之中,卻也受到影響,而抱持著相同理念。何況是像朝鮮、越南等,更接近中國的國家和地區。

東亞已不再是由中國與漢人獨占「中華」的一元秩序。而君臨天下,主宰如此多元化的時代與東亞長達三百年的,正是清朝。

在《國性爺合戰》中,以「韃靼王」比喻清朝,是令人憎惡的「夷」;但在現實的歷史中,「國性爺」鄭成功終究未能打倒清朝。這樣的清朝,到底是如何回應時代的趨勢呢?變得多元化的「中華」,究竟邁向何方呢?其抵達之處,究竟又有什麼呢?這些都是本書將探討的主題。

試閱

1 「盛世」的善後

社會不安

十八世紀下半的乾隆時代,的確是處於「盛世」的黃金時代。清朝到達鼎盛時期,文化輝煌燦爛。但所謂的黃金時代,往往是苦悶與衰退的前奏曲。在繁榮的背後,非同尋常的事態正悄然醞釀。

乾隆年間能出現黃金時代,需歸功於上一代的累積與當代的經濟繁榮,更仰賴周邊環境的促成。所以我們會稱乾隆皇帝是個幸運兒,然而禍福相倚,災禍早已潛伏在幸運之中。於是進入十九世紀後,後代子孫就被迫得歸還乾隆皇帝賒欠的幸運。

繁榮的十八世紀,驟然變成危機的十九世紀。關鍵在於轉變的前提,就潛藏在繁榮之中。我們必須仔細觀察這個部分。

旁觀者清,我們可以藉助同時代外國人的觀察,因此容我再度搬出馬戛爾尼。清朝舉朝上下,將馬戛爾尼與他部下們視為「外夷」,當成野蠻人對待。但馬戛爾尼一行人無視於此,他們目睹清朝的繁榮,孜孜不倦地展開實地考察。這也是他們千里迢迢從英國來到中國的一項重要任務。

馬戛爾尼詳細觀察的結果,沒有忽略被當時清朝繁榮至極的景象所掩蓋的危機徵兆。他被清朝當成野蠻人對待,但他斷定清朝的人們,「與現代歐洲各國的人民相比,已淪落為半野蠻人」。他還更進一步描述了清朝的具體現狀與未來。

「在遙遠的地方頻繁發生暴動,反映出民眾的真實情感,天命昭然若揭。」

「祕密結社擁有獨立不羈的傳統,雖受到嚴密監視,卻依然健在。」

「微不足道的衝突所迸出的火花,也許會引燃叛亂之火,延燒整個中國。」

「在我有生之年,要是清朝瓦解,也不會令人感到驚訝。」

這幾句話摘錄自馬戛爾尼的報告。馬戛爾尼逝世於一八○六年,此時清朝雖尚未「瓦解」,但卻燃起了「叛亂」的火苗,已經開始出現異樣,因此他的觀察可說相當透澈。

此處引用的句子雖然零散,但彼此之間並非毫無關係。首先我想請大家注意到的是,十八世紀當時,人口過度急速增加一事。有些漢人知識分子,也對此事會造成的影響感到憂慮,發出了警告。

譬如,洪亮吉(一七四六-一八○九)就指出,在十八世紀末,耕地增加的速度,追不上人口增加的速度,整個社會將陷入貧困,可能會導致治安惡化。他也因此被稱作「中國的馬爾薩斯」。 還有日後,著名的學者與詩人龔自珍(一七九二-一八四一),則主張應該讓剩餘人口遷入新疆開墾,以為眾人尋求出路。

漢人社會歷經人口爆發性增長後,變得巨大、多元,且具有流動性。遭到既成社會排擠的剩餘人口,他們無須向龔自珍請益,早已開始到處遷徙開墾,為自己謀求生存。

誠如所見,移民的生活相當嚴苛。他們也算是一種亡命之徒,他們尋求的靠山是所謂的「祕密結社」。這些團體脫離既存秩序,與擁護既成社會的勢力和權力對立,因此演變成帶有反政府色彩的地下組織,武裝起來,對抗官府的鎮壓。

也就是因為人口增加,所以移民增加;由於移民增加,「祕密結社」滋生,因此「頻繁發生暴動」。馬戛爾尼正確看透了,社會不安的情勢可能導致「引燃叛亂之火延燒」與「清朝瓦解」。

白蓮教之亂與鎮壓白蓮教徒

有許多移民聚集在湖北、湖南、廣西和四川等地的山岳地帶。那些地方也出現許多秘密結社,而且相當活躍,尤其是集中在四川、湖北和陝西三省的邊界地區。由於是邊界,因此往往是權力鞭長莫及之處;許多遷徙到當地開墾的移民主要來自湖北和湖南,該地普遍信仰白蓮教,還有許多以白蓮教為紐帶而組成的結社與宗教團體。

白蓮教的教義,是宣揚末日即將來臨,鼓吹人們只要信仰無生老母,即能獲得救贖。歷代王朝政權的體制教育傳授的是儒教,將白蓮教視為邪教,君臨漢人的清朝自然也不例外。

除此之外,移居者原本就容易與原住民產生摩擦,只要原住民與既有權力合作,信仰白蓮教、加入教會的人們,必然會遭到迫害和鎮壓。走投無路的白蓮教信徒們,終於在一七九六年,群起反抗當局。這即是白蓮教之亂。

這場叛亂並不怎麼有組織,也沒有明確目的,比如他們甚至未曾想過要推翻政權。儘管如此,清朝政府當局依然苦惱不已,必須耗費將近十年的時間,才能平定這場叛亂。總之是因為在軍事方面,常備軍未能有效發揮作用。

清朝的軍隊原本有兩個系統,分別是八旗和綠營。八旗是努爾哈赤創業以來就設立的軍事組織,他以狩獵組織為基礎,將所有滿洲人分成八個群體,分別隸屬於不同的旗籍。隸屬八旗的人們稱作旗人。清朝也將入關以前統治的蒙古人和漢人,同樣編組成八旗,他們與滿洲人共同肩負起軍事任務。八旗成為清朝的中堅部隊,並且占據權力中樞,成為統治階級與特權階級。

清朝入主北京以後,將明朝舊有的漢人軍隊重新編組成綠營;光就人數而言,綠營遠勝過八旗。八旗集中駐守在首都以及幾個要地,是真正的軍隊;相對地,綠營則散布在許多地點,各地人數都不多,看來比較像是執行警察的任務。所以當時的漢人社會中,除了這些常備軍與反抗政權的祕密結社之外,並沒有太多武裝集團。

然而一旦發生叛亂,駐紮在各地的綠營與被派去平亂的八旗軍,看來都派不上用場,不但缺乏戰鬥意志而且無能。百年下來,他們已習慣和平,失去了常備軍該有的樣貌。

譬如,他們經常實行的作戰策略中,有一項稱作「堅壁清野」的戰術,是將居民完全收容在城牆之內,深掘壕溝,堅守城內,將城外的土地燒得一乾二淨,斷絕叛軍的補給。字面上看來似乎是個有模有樣的戰術,但簡而言之,也意味著常備軍並未認真應戰。

儘管如此,還是得執行軍事作戰,作戰時間拖得越長,軍費就越高。既然個別的部隊無能,至少也必須動員相當的人數,於是投入的軍費就愈來愈龐大。清朝政府為了鎮壓這場白蓮教之亂,不得已只好從財政上支出數千萬兩,北京國庫裡原有的積蓄幾乎為之一空,此事人盡皆知。

但是光靠綠營和八旗,還是無法平定叛軍。在平亂過程中扮演更重要的角色的,是所謂的「團練」。

發生叛亂的地區,當然並非所有人都參與叛亂。多數的居民並不想成為亡命之徒,所以他們試圖改善並守護既有的社會秩序。移民、邪教、叛亂,對他們而言,既是麻煩也是威脅,因此他們的戰鬥意志和士氣也都比常備軍更加高昂。於是便讓當地居民持有武器,訓練他們能夠以自己的力量,對抗、擊退少數的叛軍。這就是「團練」,也就是組成某種自衛隊與義勇軍。

據說,面臨戰鬥之際,是由「團練」打頭陣,綠營隨後,殿後的八旗則是督戰。總之無疑這種對策確實奏效,清朝政府終於在一八○四年,接獲叛亂結束的報告。

連鎖反應

但白蓮教之亂依然是發生在,距離北京甚遠之處。所以在中央政府裡,真正對叛亂發展趨勢感到焦慮的人,也許只有天子嘉慶皇帝。當時清朝位居要職者的危機感就是如此薄弱。

然而就像馬戛爾尼所預言的,當時的情勢,即使「整個中國」都爆發那類叛亂,也不足為怪。果然,與白蓮教之亂相同時期,和越南勾結的海賊在南方的海上橫行無阻,甚至向北擴張至臺灣海峽。

越南方面很快就收手,不過海賊依然猖獗不已。雖稱之為海賊,但沿海居民只要與他們進行買賣,就能確保航行安全,因此倒不如說他們是武裝商人,是從前的鄭成功和倭寇捲土重來,也許更正確。這被稱作「艇盜之亂」。

艇盜之亂亦發生在遙遠的南方,而且還是在海上,所以說不定中央政府更不感到有任何迫切性,因而地方當局也遲遲未著手處理,直到一八一○年才開始試圖加以鎮壓。儘管如此,沿海治安惡化的情況,此後也未曾好轉。不久,連英國都捲入其中,導致鴉片走私日漸盛行。

而且,這種趨勢也已經不只出現在遠方,終於連首都附近也發生非同小可的事件,即是嘉慶十八年(一八一三)的天理教之亂。此處的天理教,當然與日本的天理教 毫無關聯,是前面提到的白蓮教的別支。當時全副武裝的天理教教徒,在華北的河南、直隸和山東的交界地區,群起叛亂。

倘若僅是如此也許還好,但有一位響應叛亂的人物名為林清,他聚集黨徒,在擔任內應的宦官帶路下,於九月十五日,攻入北京的紫禁城內。當時嘉慶皇帝正好前往內蒙古的熱河避暑,不在宮中。日後即位成為道光皇帝的二皇子,親自開槍應戰,守住宮廷。

天理教已在宮內安排通風報信的內應,因此他們的起事與南方的白蓮教徒不同,是有計畫性的,而且帶有鮮明的反政府色彩。因為這場叛亂發生在北京及其附近,所以本身並未持續太長時間。不過他們既已侵犯紫禁城,事情就非常嚴重。

因此,九月十七日,在事件發生的兩日後,嘉慶皇帝尚未回到北京,就先下詔罪己。他在詔書中說,這次的事件,「總緣德涼愆積」,「以致釀成漢唐宋明未有之事」。

雍正皇帝在《大義覺迷錄》中,同樣對漢人闡述了漢、唐、宋、明「未有之事」;當時他指的是「華夷一家」的和平與光榮。相距近百年後,而今發生的史上未曾有之「事」,卻是皇城遭到侵犯的事件與屈辱。兩者正好完全相反。從雍正皇帝,經過乾隆皇帝,再到嘉慶皇帝,不僅時代轉變了,清朝也變得截然不同。

嘉慶與道光

當時不光是爆發這類重大事件而已,在這前後發生的小規模暴動和叛亂,簡直不勝枚舉。從太平的十八世紀進入險惡的十九世紀後,時代確實變了。以漢語來說,即是從「盛世」轉入「衰世」之際。

兩者的對比相當鮮明。於是倘若稱「康乾」為「盛世」,那麼乾隆皇帝無論如何都是一位明君,那倒也無妨。話雖如此,但若將歷經「衰世」的嘉慶皇帝和道光皇帝父子兩人,都視為昏君的話,就不正確了。

要是將乾隆皇帝稱為明君,那麼不論就個人或身為帝王而言,嘉慶皇帝與道光皇帝也都稱得上是毫不遜色的明君。誠如前述,清朝由於其政權體質,為了延續政權,就必須施行善政。在那方面,無庸置疑的,兩位皇帝都天資聰穎而且能秉公行事,皆是勵精圖治、施行善政的君主。倘若談到認真誠懇,這點他們大概遠遠勝過乾隆皇帝。

如同乾隆皇帝對父親雍正皇帝很冷淡,嘉慶皇帝對父親乾隆皇帝在位期間的作為,也多有不以為然之處;乾隆皇帝駕崩不久,他立即處置乾隆皇帝寵信的大臣和珅,從此事也可明白這點。他面臨重大事件之際會下詔罪己,展現誠實以對的態度,這也與一心一意追求虛榮的父親有所不同。

總之,嘉慶皇帝在位的二十年間,天天忙著為「盛世」收拾善後,當局勢總算穩定下來時,就輪到繼位的道光皇帝接棒了。

道光皇帝也當然不是無能之輩。在天理教徒侵犯紫禁城的事件中,就已證明他的資質。父親嘉慶皇帝曾命他設法平息當前的險惡局勢,他即位之後為了挽回情勢,便依照各地的實際情況推動改革。

因此在道光年間,賢能的大官輩出。陶澍在江南,也就是漢人地區的心臟地帶,斷然堅持改革鹽業專賣制度,便是極佳的例子。日後因為鴉片戰爭而聞名的林則徐,也可算是其中一人。如果嘉慶皇帝與道光皇帝處於不同時代,父子兩人理當都被視為明君和賢君,並獲得極高的評價。

然而,事實並非如此。無論他們是何等明君,施行何種善政,但治績卻難以稱得上突出。想來大概還是因為時代的緣故。至少在漢人居住的中國,已進入與上一個時代截然不同的階段。始於白蓮教之亂的一連串事態,顯示出從前在繁榮之下累積的社會矛盾逐漸浮現,而且,以往維持治安的機制已無法應付現況。

情況已發展到,以往的制度、組織與方法,皆束手無策的地步。重點不在於皇帝的個性和資質,以及能力和作為,更重要的是整體制度的問題。然而,統治機構的規模和功能不僅依然如故,而且由於已習慣繁華與安逸,行政品質更是大幅下滑。

譬如,儘管急遽通貨膨脹,但稅收與俸祿的金額還是維持不變;上自宰相,下至小官,即使不奢侈揮霍,也很難維持生計。雍正皇帝在百年前,增加津貼、肅正綱紀,諸如此類的改革業已前功盡棄。

漢人社會變得巨大,變得多元;相形之下,政府權力不僅相對地、也絕對地縮小,而且變得軟弱無力。漢人社會的規模,已遠遠超出政府權力所能承載的範圍。儘管底下的統治機構似乎已出現制度疲勞的現象,但嘉慶皇帝與道光皇帝還是將上一代的「盛世」賒欠的帳款,清理到某種程度,總算不至於破產。因此我們應該來看看他們父子兩人的本領。

社會不安

十八世紀下半的乾隆時代,的確是處於「盛世」的黃金時代。清朝到達鼎盛時期,文化輝煌燦爛。但所謂的黃金時代,往往是苦悶與衰退的前奏曲。在繁榮的背後,非同尋常的事態正悄然醞釀。

乾隆年間能出現黃金時代,需歸功於上一代的累積與當代的經濟繁榮,更仰賴周邊環境的促成。所以我們會稱乾隆皇帝是個幸運兒,然而禍福相倚,災禍早已潛伏在幸運之中。於是進入十九世紀後,後代子孫就被迫得歸還乾隆皇帝賒欠的幸運。

繁榮的十八世紀,驟然變成危機的十九世紀。關鍵在於轉變的前提,就潛藏在繁榮之中。我們必須仔細觀察這個部分。

旁觀者清,我們可以藉助同時代外國人的觀察,因此容我再度搬出馬戛爾尼。清朝舉朝上下,將馬戛爾尼與他部下們視為「外夷」,當成野蠻人對待。但馬戛爾尼一行人無視於此,他們目睹清朝的繁榮,孜孜不倦地展開實地考察。這也是他們千里迢迢從英國來到中國的一項重要任務。

馬戛爾尼詳細觀察的結果,沒有忽略被當時清朝繁榮至極的景象所掩蓋的危機徵兆。他被清朝當成野蠻人對待,但他斷定清朝的人們,「與現代歐洲各國的人民相比,已淪落為半野蠻人」。他還更進一步描述了清朝的具體現狀與未來。

「在遙遠的地方頻繁發生暴動,反映出民眾的真實情感,天命昭然若揭。」

「祕密結社擁有獨立不羈的傳統,雖受到嚴密監視,卻依然健在。」

「微不足道的衝突所迸出的火花,也許會引燃叛亂之火,延燒整個中國。」

「在我有生之年,要是清朝瓦解,也不會令人感到驚訝。」

這幾句話摘錄自馬戛爾尼的報告。馬戛爾尼逝世於一八○六年,此時清朝雖尚未「瓦解」,但卻燃起了「叛亂」的火苗,已經開始出現異樣,因此他的觀察可說相當透澈。

此處引用的句子雖然零散,但彼此之間並非毫無關係。首先我想請大家注意到的是,十八世紀當時,人口過度急速增加一事。有些漢人知識分子,也對此事會造成的影響感到憂慮,發出了警告。

譬如,洪亮吉(一七四六-一八○九)就指出,在十八世紀末,耕地增加的速度,追不上人口增加的速度,整個社會將陷入貧困,可能會導致治安惡化。他也因此被稱作「中國的馬爾薩斯」。 還有日後,著名的學者與詩人龔自珍(一七九二-一八四一),則主張應該讓剩餘人口遷入新疆開墾,以為眾人尋求出路。

漢人社會歷經人口爆發性增長後,變得巨大、多元,且具有流動性。遭到既成社會排擠的剩餘人口,他們無須向龔自珍請益,早已開始到處遷徙開墾,為自己謀求生存。

誠如所見,移民的生活相當嚴苛。他們也算是一種亡命之徒,他們尋求的靠山是所謂的「祕密結社」。這些團體脫離既存秩序,與擁護既成社會的勢力和權力對立,因此演變成帶有反政府色彩的地下組織,武裝起來,對抗官府的鎮壓。

也就是因為人口增加,所以移民增加;由於移民增加,「祕密結社」滋生,因此「頻繁發生暴動」。馬戛爾尼正確看透了,社會不安的情勢可能導致「引燃叛亂之火延燒」與「清朝瓦解」。

白蓮教之亂與鎮壓白蓮教徒

有許多移民聚集在湖北、湖南、廣西和四川等地的山岳地帶。那些地方也出現許多秘密結社,而且相當活躍,尤其是集中在四川、湖北和陝西三省的邊界地區。由於是邊界,因此往往是權力鞭長莫及之處;許多遷徙到當地開墾的移民主要來自湖北和湖南,該地普遍信仰白蓮教,還有許多以白蓮教為紐帶而組成的結社與宗教團體。

白蓮教的教義,是宣揚末日即將來臨,鼓吹人們只要信仰無生老母,即能獲得救贖。歷代王朝政權的體制教育傳授的是儒教,將白蓮教視為邪教,君臨漢人的清朝自然也不例外。

除此之外,移居者原本就容易與原住民產生摩擦,只要原住民與既有權力合作,信仰白蓮教、加入教會的人們,必然會遭到迫害和鎮壓。走投無路的白蓮教信徒們,終於在一七九六年,群起反抗當局。這即是白蓮教之亂。

這場叛亂並不怎麼有組織,也沒有明確目的,比如他們甚至未曾想過要推翻政權。儘管如此,清朝政府當局依然苦惱不已,必須耗費將近十年的時間,才能平定這場叛亂。總之是因為在軍事方面,常備軍未能有效發揮作用。

清朝的軍隊原本有兩個系統,分別是八旗和綠營。八旗是努爾哈赤創業以來就設立的軍事組織,他以狩獵組織為基礎,將所有滿洲人分成八個群體,分別隸屬於不同的旗籍。隸屬八旗的人們稱作旗人。清朝也將入關以前統治的蒙古人和漢人,同樣編組成八旗,他們與滿洲人共同肩負起軍事任務。八旗成為清朝的中堅部隊,並且占據權力中樞,成為統治階級與特權階級。

清朝入主北京以後,將明朝舊有的漢人軍隊重新編組成綠營;光就人數而言,綠營遠勝過八旗。八旗集中駐守在首都以及幾個要地,是真正的軍隊;相對地,綠營則散布在許多地點,各地人數都不多,看來比較像是執行警察的任務。所以當時的漢人社會中,除了這些常備軍與反抗政權的祕密結社之外,並沒有太多武裝集團。

然而一旦發生叛亂,駐紮在各地的綠營與被派去平亂的八旗軍,看來都派不上用場,不但缺乏戰鬥意志而且無能。百年下來,他們已習慣和平,失去了常備軍該有的樣貌。

譬如,他們經常實行的作戰策略中,有一項稱作「堅壁清野」的戰術,是將居民完全收容在城牆之內,深掘壕溝,堅守城內,將城外的土地燒得一乾二淨,斷絕叛軍的補給。字面上看來似乎是個有模有樣的戰術,但簡而言之,也意味著常備軍並未認真應戰。

儘管如此,還是得執行軍事作戰,作戰時間拖得越長,軍費就越高。既然個別的部隊無能,至少也必須動員相當的人數,於是投入的軍費就愈來愈龐大。清朝政府為了鎮壓這場白蓮教之亂,不得已只好從財政上支出數千萬兩,北京國庫裡原有的積蓄幾乎為之一空,此事人盡皆知。

但是光靠綠營和八旗,還是無法平定叛軍。在平亂過程中扮演更重要的角色的,是所謂的「團練」。

發生叛亂的地區,當然並非所有人都參與叛亂。多數的居民並不想成為亡命之徒,所以他們試圖改善並守護既有的社會秩序。移民、邪教、叛亂,對他們而言,既是麻煩也是威脅,因此他們的戰鬥意志和士氣也都比常備軍更加高昂。於是便讓當地居民持有武器,訓練他們能夠以自己的力量,對抗、擊退少數的叛軍。這就是「團練」,也就是組成某種自衛隊與義勇軍。

據說,面臨戰鬥之際,是由「團練」打頭陣,綠營隨後,殿後的八旗則是督戰。總之無疑這種對策確實奏效,清朝政府終於在一八○四年,接獲叛亂結束的報告。

連鎖反應

但白蓮教之亂依然是發生在,距離北京甚遠之處。所以在中央政府裡,真正對叛亂發展趨勢感到焦慮的人,也許只有天子嘉慶皇帝。當時清朝位居要職者的危機感就是如此薄弱。

然而就像馬戛爾尼所預言的,當時的情勢,即使「整個中國」都爆發那類叛亂,也不足為怪。果然,與白蓮教之亂相同時期,和越南勾結的海賊在南方的海上橫行無阻,甚至向北擴張至臺灣海峽。

越南方面很快就收手,不過海賊依然猖獗不已。雖稱之為海賊,但沿海居民只要與他們進行買賣,就能確保航行安全,因此倒不如說他們是武裝商人,是從前的鄭成功和倭寇捲土重來,也許更正確。這被稱作「艇盜之亂」。

艇盜之亂亦發生在遙遠的南方,而且還是在海上,所以說不定中央政府更不感到有任何迫切性,因而地方當局也遲遲未著手處理,直到一八一○年才開始試圖加以鎮壓。儘管如此,沿海治安惡化的情況,此後也未曾好轉。不久,連英國都捲入其中,導致鴉片走私日漸盛行。

而且,這種趨勢也已經不只出現在遠方,終於連首都附近也發生非同小可的事件,即是嘉慶十八年(一八一三)的天理教之亂。此處的天理教,當然與日本的天理教 毫無關聯,是前面提到的白蓮教的別支。當時全副武裝的天理教教徒,在華北的河南、直隸和山東的交界地區,群起叛亂。

倘若僅是如此也許還好,但有一位響應叛亂的人物名為林清,他聚集黨徒,在擔任內應的宦官帶路下,於九月十五日,攻入北京的紫禁城內。當時嘉慶皇帝正好前往內蒙古的熱河避暑,不在宮中。日後即位成為道光皇帝的二皇子,親自開槍應戰,守住宮廷。

天理教已在宮內安排通風報信的內應,因此他們的起事與南方的白蓮教徒不同,是有計畫性的,而且帶有鮮明的反政府色彩。因為這場叛亂發生在北京及其附近,所以本身並未持續太長時間。不過他們既已侵犯紫禁城,事情就非常嚴重。

因此,九月十七日,在事件發生的兩日後,嘉慶皇帝尚未回到北京,就先下詔罪己。他在詔書中說,這次的事件,「總緣德涼愆積」,「以致釀成漢唐宋明未有之事」。

雍正皇帝在《大義覺迷錄》中,同樣對漢人闡述了漢、唐、宋、明「未有之事」;當時他指的是「華夷一家」的和平與光榮。相距近百年後,而今發生的史上未曾有之「事」,卻是皇城遭到侵犯的事件與屈辱。兩者正好完全相反。從雍正皇帝,經過乾隆皇帝,再到嘉慶皇帝,不僅時代轉變了,清朝也變得截然不同。

嘉慶與道光

當時不光是爆發這類重大事件而已,在這前後發生的小規模暴動和叛亂,簡直不勝枚舉。從太平的十八世紀進入險惡的十九世紀後,時代確實變了。以漢語來說,即是從「盛世」轉入「衰世」之際。

兩者的對比相當鮮明。於是倘若稱「康乾」為「盛世」,那麼乾隆皇帝無論如何都是一位明君,那倒也無妨。話雖如此,但若將歷經「衰世」的嘉慶皇帝和道光皇帝父子兩人,都視為昏君的話,就不正確了。

要是將乾隆皇帝稱為明君,那麼不論就個人或身為帝王而言,嘉慶皇帝與道光皇帝也都稱得上是毫不遜色的明君。誠如前述,清朝由於其政權體質,為了延續政權,就必須施行善政。在那方面,無庸置疑的,兩位皇帝都天資聰穎而且能秉公行事,皆是勵精圖治、施行善政的君主。倘若談到認真誠懇,這點他們大概遠遠勝過乾隆皇帝。

如同乾隆皇帝對父親雍正皇帝很冷淡,嘉慶皇帝對父親乾隆皇帝在位期間的作為,也多有不以為然之處;乾隆皇帝駕崩不久,他立即處置乾隆皇帝寵信的大臣和珅,從此事也可明白這點。他面臨重大事件之際會下詔罪己,展現誠實以對的態度,這也與一心一意追求虛榮的父親有所不同。

總之,嘉慶皇帝在位的二十年間,天天忙著為「盛世」收拾善後,當局勢總算穩定下來時,就輪到繼位的道光皇帝接棒了。

道光皇帝也當然不是無能之輩。在天理教徒侵犯紫禁城的事件中,就已證明他的資質。父親嘉慶皇帝曾命他設法平息當前的險惡局勢,他即位之後為了挽回情勢,便依照各地的實際情況推動改革。

因此在道光年間,賢能的大官輩出。陶澍在江南,也就是漢人地區的心臟地帶,斷然堅持改革鹽業專賣制度,便是極佳的例子。日後因為鴉片戰爭而聞名的林則徐,也可算是其中一人。如果嘉慶皇帝與道光皇帝處於不同時代,父子兩人理當都被視為明君和賢君,並獲得極高的評價。

然而,事實並非如此。無論他們是何等明君,施行何種善政,但治績卻難以稱得上突出。想來大概還是因為時代的緣故。至少在漢人居住的中國,已進入與上一個時代截然不同的階段。始於白蓮教之亂的一連串事態,顯示出從前在繁榮之下累積的社會矛盾逐漸浮現,而且,以往維持治安的機制已無法應付現況。

情況已發展到,以往的制度、組織與方法,皆束手無策的地步。重點不在於皇帝的個性和資質,以及能力和作為,更重要的是整體制度的問題。然而,統治機構的規模和功能不僅依然如故,而且由於已習慣繁華與安逸,行政品質更是大幅下滑。

譬如,儘管急遽通貨膨脹,但稅收與俸祿的金額還是維持不變;上自宰相,下至小官,即使不奢侈揮霍,也很難維持生計。雍正皇帝在百年前,增加津貼、肅正綱紀,諸如此類的改革業已前功盡棄。

漢人社會變得巨大,變得多元;相形之下,政府權力不僅相對地、也絕對地縮小,而且變得軟弱無力。漢人社會的規模,已遠遠超出政府權力所能承載的範圍。儘管底下的統治機構似乎已出現制度疲勞的現象,但嘉慶皇帝與道光皇帝還是將上一代的「盛世」賒欠的帳款,清理到某種程度,總算不至於破產。因此我們應該來看看他們父子兩人的本領。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價