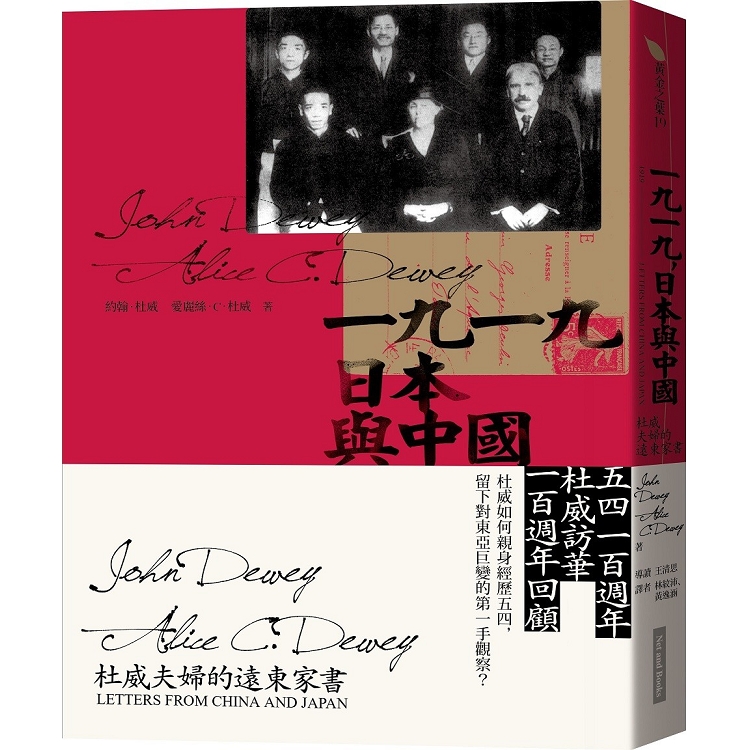

一九一九,日本與中國:杜威夫婦的遠東家書

活動訊息

內容簡介

踩出民主第一步的亞洲古國,在西方思想家眼中是什麼樣貌?杜威夫婦深入觀察中日社會與文化,在旅遊記趣間精準剖析兩國優勢和困境。細膩的國際關係、國家內政評論筆記,百年後動盪的世局仍與之共鳴。

五四一百週年,杜威訪華一百週年回顧

杜威如何親身經歷五四,留下對東亞巨變的第一手觀察?

一個意外邀約,杜威夫婦結束在日本的旅程後去了中國,親身經歷五四運動,目擊亞洲第一個共和國的巨變。他們的家書有思想家的深刻觀察,也有旅人體驗的溫馨趣味。

一九一九年,哲學家約翰‧杜威與妻子愛麗絲‧C‧杜威到訪日本和中國,他們將一路所見所聞記下,寄回美國與遠方的兒女分享。《一九一九,日本與中國》收錄了其中六十四封書信。

杜威夫婦原是要到日本度假散心。在日本與中國的朋友、學生,聽聞夫婦倆來訪亞洲的消息,便積極邀請他們在兩國演講、授課。單純的遠東觀光之旅,於是變成東亞講學之行。

他們在日本停留兩個多月,抵達中國時正好遇上五四學運。向來被西方人認為古老停滯的國度化身民主舞臺,民意對抗強權的歷史大戲就在眼前展開。兩人一邊講演,提倡著民主、教育與平權,一邊回想經歷的日本、審視當下的中國,研究著一戰後兩個亞洲古國和全球的政治局勢、社會變革與風土民情,一待就是兩年餘。

這六十四封家書,是杜威夫婦的異國行旅札記,是深刻全面的人文觀察,也是他們理清思路、建構往後思想的筆記;為讀者帶來旅遊逸趣外,更引領我們凝視變動的亞洲,跟隨兩人思索世界的過去與未來。

在五四中國這個舞臺上,杜威既是觀眾,也是演員,他盡量扮演好兩種角色,而杜威和夫人留下來的這些遠東家書,也讓我們有機會觀賞這齣難得的歷史劇碼。

──王清思(本書導讀人)

目錄

【導讀】誌杜威:紀念一位哲人的文化行旅 (王清思)

序 (伊芙琳・杜威)

*日本篇(一九一九年二月至四月二十八日)

東京,二月,星期一

二月十一日,星期二(東京)

東京,二月十三日,星期四

東京,二月

二月二十二日

東京,二月二十八日,星期五

三月二日,星期日早上

東京,三月四日,星期二

東京,三月四日,星期二

三月五日

東京,三月十日,星期一

東京,三月十四日,星期四

東京,三月十四日

東京,三月二十日,星期四

鎌倉,三月二十七日,星期四

東京,三月二十八日,星期三

東京,四月一日,星期二

東京,四月一日

東京,四月二日

東京,四月四日

東京,四月八日

奈良,四月十二日

京都,四月十五日

京都,四月十五日

京都,四月十九日

京都,四月二十二日

四月二十八日,熊野丸船上,航向中國

*中國篇(一九一九年五月一日至八月四日)

上海,五月一日

上海,五月二日

上海,五月三日

上海,五月四日

上海,五月十二日,星期一

星期二早晨

上海,五月十三日

南京,五月十八日

南京,五月二十二日,星期四

南京,五月二十三日

南京,五月二十六日,星期一

北京,六月一日,星期天

北京,六月一日

北京,六月二日

六月五日

北京,六月五日

六月七日

北京,六月十日

六月十六日

北京,六月二十日

北京,六月二十日

北京,六月二十三日

北京,六月二十五日

北京,六月二十七日

北京,七月二日

北京,七月二日,星期三

北京,七月四日

七月七日,星期天

北京,七月八日

北京,七月八日

北京,七月十一日

北京基督教青年會,七月十七日

北京,七月十七日

北京,七月十九日

北京,七月二十四日

七月二十七日,時間稍晚

北京,八月四日

*杜威夫婦寫信時日期略有誤植,本書謹遵照原書日期與排序。

序/導讀

【導讀】〈誌杜威:紀念一位哲人的文化行旅〉 / 王清思(國立嘉義大學教育學系教授)

二十世紀是美國實用主義哲學嶄露頭角的時期,在眾多哲學家中,約翰.杜威(John Dewey)可說是獨樹一格;他的知名度和影響力不僅限於哲學界本身,也遍及了教育界和一般的社會界。他一生的足跡廣及歐洲的土耳其、南美洲的墨西哥、遠東的日本和中國,以及蘇俄。杜威脫離了一般哲人深奧冷峻的印象,給人一種親民樸質之感,因為他所重視的是一種應用哲學,他所關切的是人的問題。杜威認為哲學應從事文化的批評,哲學家應自詡為文化的醫生,勇於診斷我們的文化哪裡生病了,真正的藥方又在哪裡。

敏銳的讀者在閱讀《一九一九,日本與中國:杜威夫婦的遠東家書》時,可以試著去感受杜威在字裡行間所流露的淑世關懷,也可以試著去拼湊出他所看到的各種病兆。評論家曾形容杜威本人和他的作品皆透露出他過人的持平能力,指的是他可以在正反兩面中看出各自端倪,既不失偏頗,又能如實探究。正如在這些書信中,杜威對中日文化的見地,各有褒貶,或者說,褒中有貶,貶中亦有褒,讀者可以細心留意。還有,杜威對於人事物的見解會隨著事實與經驗的改變不斷調整,大至他對五四運動的評價,小至他對中國民族性的看法。我相信藉由杜威的哲學高度,讀者所看到的世界應該會比一般的旅遊札記更多出了一份知性的饗宴。

對今日的讀者而言,一百年的時空轉換,意味著我們能讀出更多內涵,我們可以套入自己的旅遊經驗與文化體驗,與杜威和杜威夫人做一番比較。姑且不論有所一致或不一致,我們可以想想,這一百多年來改變了什麼?什麼沒有改變?其實,我發現,杜威和杜威夫人也是一直忙著比較,比較他們的歐洲經驗和遠東經驗,比較美國家鄉和遠東文化的差異,比較日本和中國民族性的不同。相信這種多重比較的視野,能為閱讀帶來更豐富的意義和樂趣。以下先談談我自己作為此書讀者的經驗。

◎

距離上次閱讀杜威夫婦的遠東家書《Letters from China and Japan》,已將是十五年前的事了,那時我正好開始著手準備博士論文的研究,主題是杜威中國行的經歷和影響。我很想了解杜威在中國講學兩年經歷了什麼、反思了什麼?對他的意義和影響又是什麼?有趣的是,當時有人好心提醒我這個題目很難研究,建議我改題目,否則會畢不了業。還好,閱讀這些書信,給了我初步的信心繼續深究,也才有後來的研究成果,有興趣的讀者可以參考我的英文專書《John Dewey in China: To Teach and to Learn》(美國紐約大學出版社SUNY,二○○七)。

如同我的專書書名所揭示,杜威在中國有兩個角色,一是教學者,二是學習者。書中兩個角色都有所著墨,但是,對於一個喜愛杜威的人而言,了解他如何在異地適應生活,如何與人互動,如何洞察周遭,如何詮釋所見,在在都讓我更認識杜威這個人,更貼近他的價值與理想,這是非常難能可貴的經驗。如今再讀,彷彿遇到了老友,讀來格外親切。

十五年前閱讀這些書信時,我是站在研究者的角度,戰戰兢兢地探尋與主題有關的線索,生怕錯過任何重要的訊息。但這一次,我將自己設定成一般讀者,抱持著自然輕鬆的態度,隨著杜威夫婦細膩的文字,進入他們筆下所描繪的異國旅程,彷彿隨著他們的步伐,一起走進了當時的日本劇院、餐館、民宅,體驗了一百年前的日本和中國各階層的人們是如何地生活;隨著他們時而逗趣幽默、時而嚴肅反諷的口吻,一起反思社會百態與文化差異。有了這次不一樣的閱讀經驗,我更加能明白當年這本書─也就是一九二○年由杜威女兒編撰,由紐約的達頓出版社(E.P. DUTTON)出版的《Letters from China and Japan》─誕生的緣由。想想杜威和夫人每隔一段時間就捎回家鄉的家書,在親戚、家人和朋友之間如何地流傳、如何地受歡迎,就可以了解為何杜威女兒當時決定要出版這些本來沒有打算要公開的私人信件。信函中所描述的東方世界既深入又有趣,與更多人分享也不失為美事一件,畢竟獨樂樂不如眾樂樂。

◎

現在再讓大家認識這段歷史:關於杜威夫婦的遠東行,一場意外的豐收之旅。

一九一八年秋天,杜威從哥倫比亞大學那裡獲得休假,動身前往加州大學柏克萊分校授課。他和妻子愛麗絲心想,這樣可以在地理上更靠近亞洲,因此打算來年春天藉此去日本旅行。杜威也希望這樣的旅行對妻子有幫助,可以療治她先前因兒子在義大利旅程中意外夭折而帶來的長期抑鬱。杜威夫婦的日本朋友知道了杜威打算造訪日本的消息之後,就開始為他們做了一些參訪規畫,包括在當時東京帝國大學的哲學系列講座。杜威夫婦於一九一九年二月間抵達了日本,逗留了約兩個月之久,之後他便受邀前往中國。

杜威在日本雖然備受禮遇,出席了各種重要場合,並和許多知名人士會面,但他的學說並沒有引起特別大的回響,反之,他在中國卻受到了空前的歡迎。如果說日本行是杜威夫婦早先規畫好的遠東旅程,那麼後來追加的中國行卻成了意外而美麗的插曲,由於插曲太過精彩,太過撼動人心,轉而變成遠東行的主調。

事情的來由是這樣的:當年胡適等人輾轉得知杜威夫婦在日本旅遊的消息時,便嘗試與他取得聯繫,並邀請他到中國訪學一年。收到邀請時,杜威頗為驚喜。他覺得利用返美前的夏天造訪中國是個不錯的安排,只是他也不確定自己能待多久,畢竟哥倫比亞大學或許不會同意他請假一年。然而,這對杜威而言,是很有吸引力的一趟旅程,因為他想要多認識東方社會和文化。不過,儘管杜威在前往中國前夕得知哥大的請假申請已經獲准,他在抵達前仍然沒有正式答應要在中國待上一年。他需要多一點評估,以便做出明智的決定。

這當然不是一個輕鬆的決定。對於中國,杜威畢竟了解得很少,不知道這樣的決定是否要承擔一些風險。在經濟上,杜威也有顧慮,他的生活一點也不寬裕。事實上,若不是因為一位富人好友巴恩斯(Albert Coombs Barnes)的贊助,杜威無法支付去日本的旅程。巴恩斯答應支付杜威一個月的薪水,條件是要他撰寫一份報告,主題是日本在大戰後的國際關係中所扮演的角色。除了經濟方面的不放心,杜威也不知道他的中國弟子們會給他安排一些什麼樣的活動。儘管杜威對他的中國行有著種種複雜的感受,最後他想去探險的心還是大過擔憂。

然而,這份擔憂卻隨著他踏入中國時煙消雲散,因為迎接他的除了是久違的學生,還有那震撼人心的五四運動。杜威和夫人初抵華不久即遇上了五四學生示威運動。杜威心想,中國這個帶有神祕色彩的古老文明,不是一向被西方人視為被動而停滯不前嗎?為何在北京街頭抗議的學生,竟然可以如此公開激烈地反對政府當局將山東割讓給日本的決策,甚至還能成功地說服商人們一起加入他們的行列抵制日貨?杜威一直關注著學生運動的變化與後續發展,他甚至希望這個運動能喚起人民的決心,透過和平的方式重新建立一個真正有民意基礎的新政體。畢竟,杜威一直以來都相信:真正的民意所匯集而成的一種思想與道德的力量,絕對勝過任何軍事強權的武力威嚇。

說真的,五四運動宛如是好客的中國人送給杜威的見面禮。如果不是五四運動激起的社會浪潮和求變的社會氛圍引發杜威探究的興趣,若不是因為杜威正好在這精彩的歷史交會點上抵達中國,他或許待了兩、三個月遊山玩水一番之後,就決定打道回府,也不會答應在中國講學一年,甚至還願意再留第二年。杜威曾這麼說:「對一個外出漫遊、四處搜尋浪漫生動景致的人來說,中國看上去好似一幅令人掃興的圖畫。然而,要是用心靈的眼睛去觀察,那麼,它處處顯示出現在正上演著一部極富吸引力的大戲。」的確,「五四中國」充滿著各種問題,但也意味著無限可能,的確是一齣相當引人入勝的劇碼。在五四中國這個舞臺上,杜威既是觀眾,也是演員,他盡量扮演好兩種角色,而杜威和夫人留下來的這些遠東家書,也讓我們有機會觀賞這齣難得的歷史劇碼。

值得一提的是,在這一齣五四大戲中,還有另一名重要的外國觀眾和演員,那就是英國哲學家羅素(Bertrand Russell)。羅素於一九二○年受邀至中國講學,停留了九個月(其中幾個禮拜,因大病一場,必須停止所有活動),與杜威在中國打過照面,最後離開中國的時間點也和杜威夫婦相去不遠。羅素回到英國之後,儼然成了中國專家,隔年(一九二二年)就出版了《中國的問題》(The Problem of China)。其實,杜威也一樣有資格寫這樣一本書,他停留的時間更久,接觸的層面也很廣,他也接到了美國出版社的寫書邀請,但最後沒有答應。我想,這不是因為杜威沒有能力寫,而是因為他深知中國人的問題不是由一個外國人三兩下就可以講清楚、道明白的;杜威也曾表示過,他希望中國人的現況和問題,可以由中國人,以中國人的角度來寫。杜威看了羅素的《中國的問題》一書之後,提出了這樣的評論:他誇讚羅素寫得很清楚,但他認為這樣的清晰度,對於一直動盪不安的中國而言,不免格格不入。講到這裡,不知讀者們是否也跟我一樣,覺得這齣五四大戲實在太精彩,不看可惜!

◎

在閱讀「遠東家書」時,讀者應該能察覺到,在日本的杜威和在中國的杜威,給人不同的感覺,在日本的他,比較像是旅者,讚嘆著日本人如此周到的禮貌,如此精緻的美食文化,如此乾淨的街道和如此一塵不染的地板,但也詫異著他們的英文是如此的有限。雖然偶爾也會看到杜威陷入哲思,例如流露出對自由主義者的同情,對日本軍國主義的批判,對於男性沙文主義的嘲諷,以及對於美國民主理想的擔憂,但整體而言,閱讀杜威和夫人的日本書信會令人放鬆心情,尤其看到杜威揭露自己一開始不熟悉跪坐,大剌剌地拿著椅子坐,到後來他們又寫到自己入境隨俗,願意跪坐兩小時,接受他人盛情款待吃飯,到起身時的笨拙和雙腳麻痺的樣子,實在令人莞爾。

反觀,在中國的杜威不只是個旅者,他更是個哲學家,因五四所拋出來的巨大難題,鎮日思索;他時而興奮,時而沮喪,時而又燃起希望,他毫無保留地將自己涉入其中,他投入的程度有多少,他的學習和成長就有多少。這些書信只記錄了杜威成長的一小部分。有興趣的讀者,可以參考杜威當時在中國為《新共和》(New Republic)和《亞細亞》(Asia)兩本雜誌所寫的四十多篇報導(有收錄在杜威作品全集中),值得一提的是,當時知名的政治評論人李普曼(Walter Lippmann)還稱讚杜威的這些遠東報導是這一文類的最佳典範。

《一九一九,日本與中國》還有一個特色,就是其中有部分的信函是由杜威夫人愛麗絲所執筆的。當時很少女性,特別是在日本,能擁有像愛麗絲這樣的機會,出席大都只有男性才能參與的場所,看見多數男性看不到的角落風景,例如日本藝妓眼中獨特的悲傷。愛麗絲的眼光所關注的事物,應該與男性有所不同,這點對於現代讀者而言,也是彌足珍貴的,應該能引發高度興趣和共鳴。希望本書的讀者,不管是對歷史或對杜威有興趣,都能跟我一樣,從中發現許多樂趣和意義。

【序】

哥倫比亞大學哲學系教授約翰.杜威(John Dewey)和夫人愛麗絲.C.杜威(Alice C. Dewey)於一九一九年初離開美國,前往日本旅行;本書出版的信件即是出自杜威夫婦筆下。杜威夫婦迫不及待地踏上旅程,因為他們多年來一直渴望至少能看一眼東半球的景色。這趟旅行原本純屬休閒性質,但就在他們從舊金山出發前夕,杜威教授受邀(邀請以電報發出)到東京帝國大學講課,之後也受邀到日本帝國各地演講。杜威夫婦三、四個月來在日本各地旅行參訪,度過非常愉快的時光,又因意外備受禮遇而倍感開心,於是到了五月,他們決定繼續旅程前往中國,在回美國以前,至少在中國待上幾週。

中國正身陷困局,掙扎成為統一獨立的民主政體,杜威夫婦對此深感興趣,因此改變了原本在一九一九年夏天返美的計畫。杜威教授向哥倫比亞大學申請一年休假,請假獲准,他和杜威夫人現在仍然留在中國。夫婦兩人皆四處演講、交流,致力將西方民主的幾分內涵帶給這個古老帝國,同時,兩人也十分享受這段經歷,一如信中所言,珍視這些時光,認為這趟旅程豐富了他們的人生。這些信件原是寫給他們身在美國的孩子,杜威夫婦從未想到家書有一天會付梓。

伊芙琳.杜威*

一九二〇年一月五日寫於紐約

*伊芙琳.杜威(Evelyn Dewey,一八八九─一九六五)是杜威夫婦的長女,本身也是美國教育家,社會運動者。她將父母一九一九年間所寫家書編輯整理出版(即為此書),也曾與父親合著《明日學校》(Schools of Tomorrow)。她與妹妹露西(Lucy)曾先後參與父母的遠東行,兩人也在中國演講、授課。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價