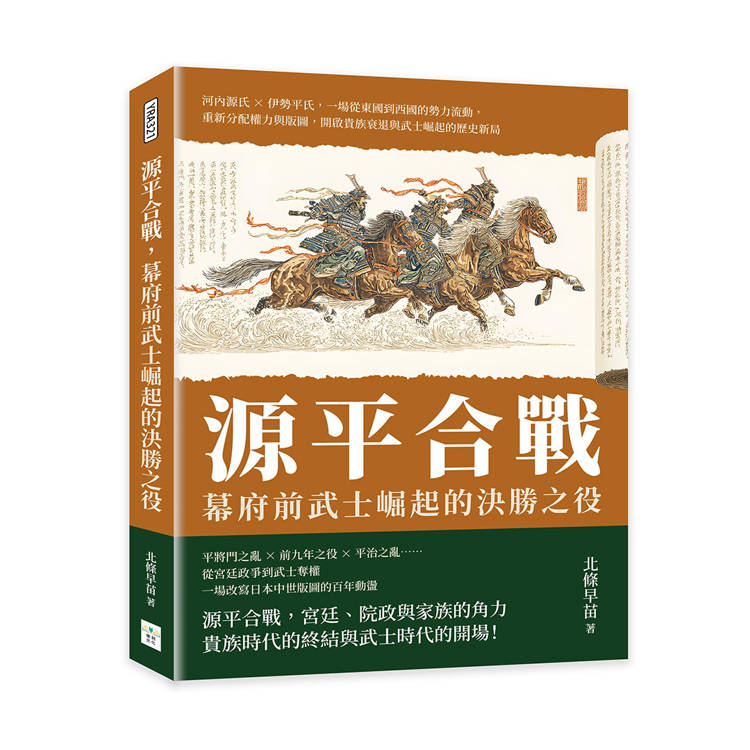

源平合戰,幕府前武士崛起的決勝之役:河內源氏×伊勢平氏,一場從東國到西國的勢力流動,重新分配權力與版圖,開啟貴族衰退與武士崛起的歷史新局

活動訊息

用閱讀開啟視野,讓書成為照亮你人生的光

【金石堂選書】本月推薦您這些好書👉 快來看看

內容簡介

平將門之亂×前九年之役×平治之亂……

從宮廷政爭到武士奪權

一場改寫日本中世版圖的百年動盪

源平合戰,宮廷、院政與家族的角力

貴族時代的終結與武士時代的開場!

【時代背景與制度崩解】

本書開篇即從日本平安時代的社會與政治結構談起,透過對律令制度瓦解、班田收授法失效、軍團制廢除等現象的分析,揭示了中央集權逐步瓦解、地方勢力興起的歷史背景。作者指出,這些制度性的崩壞讓貴族統治形同虛設,也為武士階層的崛起埋下伏筆。書中特別強調「院政」與「攝關政治」的內耗如何削弱天皇權威,使政權轉而依賴武力支撐,為源平對立提供了歷史舞臺。

【武士登場與群雄並起】

在社會結構劇烈變動之際,源氏與平氏兩大家族逐漸展露頭角。本書以詳實生動的筆觸描寫了承平.天慶之亂、平忠常之亂、前九年與後三年之役等重要事件,並刻劃了如平將門、藤原純友、源賴義、源義家等人物如何藉由戰功建立聲望。作者亦關注各家族間的聯姻、離合、家族鬥爭等複雜關係,使讀者得以理解武士如何從地方豪族轉變為左右政局的中堅力量。

【源平政治鬥爭與權力轉移】

進入治承.壽永內亂前夕,書中重點轉向平家掌權後的驕橫與擴張,並詳述保元之亂與平治之亂這兩場代表性的政變,如何一步步推動武士從朝廷邊緣走向政治核心。書中也描述源義朝父子如何從被打壓中尋求反擊機會。特別值得注意的是,作者對於後白河法皇與平清盛之間若即若離、虛與實的政治角力,提供深入剖析,使內亂的來龍去脈層層揭示、錯綜複雜卻脈絡分明。

【重新認識源平內亂與歷史敘事】

本書檢視傳統史書與軍記物語中對源平之爭的描繪,作者也挑戰既有敘事,揭示其中被淡化或誤解的人物動機與歷史背景。本書強調,治承.壽永內亂除了是兩個武家爭奪天下的戲碼,更是制度崩潰後新興勢力對舊貴族體制的挑戰與取代。透過引人入勝的敘述與豐富史料的交叉比對,作者為讀者提供一個兼具知識性與批判性的歷史視角,讓這場動盪的時代不再只是浪漫化的戰爭傳說,而是一場真正塑造日本中世政治格局的歷史轉捩點。

本書特色:本書以通俗筆法重構治承.壽永內亂前後的歷史現場,從平安時代政治敗壞寫起,描繪源、平兩大家族如何崛起,武士階層如何登上歷史舞臺。透過承平.天慶之亂、前九年之役等事件,展現權謀鬥爭與制度崩解的深層背景。作者巧妙融合史實與逸聞,賦予歷史人物鮮活形象,使全書既具學術價值,又富戲劇張力。

從宮廷政爭到武士奪權

一場改寫日本中世版圖的百年動盪

源平合戰,宮廷、院政與家族的角力

貴族時代的終結與武士時代的開場!

【時代背景與制度崩解】

本書開篇即從日本平安時代的社會與政治結構談起,透過對律令制度瓦解、班田收授法失效、軍團制廢除等現象的分析,揭示了中央集權逐步瓦解、地方勢力興起的歷史背景。作者指出,這些制度性的崩壞讓貴族統治形同虛設,也為武士階層的崛起埋下伏筆。書中特別強調「院政」與「攝關政治」的內耗如何削弱天皇權威,使政權轉而依賴武力支撐,為源平對立提供了歷史舞臺。

【武士登場與群雄並起】

在社會結構劇烈變動之際,源氏與平氏兩大家族逐漸展露頭角。本書以詳實生動的筆觸描寫了承平.天慶之亂、平忠常之亂、前九年與後三年之役等重要事件,並刻劃了如平將門、藤原純友、源賴義、源義家等人物如何藉由戰功建立聲望。作者亦關注各家族間的聯姻、離合、家族鬥爭等複雜關係,使讀者得以理解武士如何從地方豪族轉變為左右政局的中堅力量。

【源平政治鬥爭與權力轉移】

進入治承.壽永內亂前夕,書中重點轉向平家掌權後的驕橫與擴張,並詳述保元之亂與平治之亂這兩場代表性的政變,如何一步步推動武士從朝廷邊緣走向政治核心。書中也描述源義朝父子如何從被打壓中尋求反擊機會。特別值得注意的是,作者對於後白河法皇與平清盛之間若即若離、虛與實的政治角力,提供深入剖析,使內亂的來龍去脈層層揭示、錯綜複雜卻脈絡分明。

【重新認識源平內亂與歷史敘事】

本書檢視傳統史書與軍記物語中對源平之爭的描繪,作者也挑戰既有敘事,揭示其中被淡化或誤解的人物動機與歷史背景。本書強調,治承.壽永內亂除了是兩個武家爭奪天下的戲碼,更是制度崩潰後新興勢力對舊貴族體制的挑戰與取代。透過引人入勝的敘述與豐富史料的交叉比對,作者為讀者提供一個兼具知識性與批判性的歷史視角,讓這場動盪的時代不再只是浪漫化的戰爭傳說,而是一場真正塑造日本中世政治格局的歷史轉捩點。

本書特色:本書以通俗筆法重構治承.壽永內亂前後的歷史現場,從平安時代政治敗壞寫起,描繪源、平兩大家族如何崛起,武士階層如何登上歷史舞臺。透過承平.天慶之亂、前九年之役等事件,展現權謀鬥爭與制度崩解的深層背景。作者巧妙融合史實與逸聞,賦予歷史人物鮮活形象,使全書既具學術價值,又富戲劇張力。

目錄

第一章 源平登場之卷

第二章 平家崛起之卷

第三章 源氏舉兵之卷

第四章 鎌倉成立之卷

第五章 諸國內亂之卷

第六章 義仲上洛之卷

第七章 討伐平家之卷

第八章 奧州征伐之卷

第二章 平家崛起之卷

第三章 源氏舉兵之卷

第四章 鎌倉成立之卷

第五章 諸國內亂之卷

第六章 義仲上洛之卷

第七章 討伐平家之卷

第八章 奧州征伐之卷

試閱

第一章 源平登場之卷

第一節 平安時代

自從中國的唐朝經歷了安史之亂而導致國力衰弱之後,日本與中國的來往便逐漸減少,此時的日本正處於奈良時代。早先遣唐使盛行之時,佛教經由兩國的交流傳入日本,受到日本貴族的歡迎,這些佛教寺院擁有廣闊的良田與大量的貴族階級信徒,到了奈良時代末期,奈良京附近的佛教勢力已經形成了尾大不掉的局面。這些佛教寺院以大寺院興福寺為首,積極介入朝廷的政治鬥爭之中,如「藤原廣嗣之亂」、「法王道鏡亂政」等事件中,鬧事的主角裡都有這些和尚的影子。

天應元年(西元781年)光仁天皇之子桓武天皇繼承了皇位。桓武天皇當政時期,朝中舊貴族們的勾心鬥角依舊沒有減少,受夠了政治鬥爭的桓武天皇,便決意要遷都他處,擺脫奈良京附近寺院大地主以及貴族大地主的勢力。桓武天皇首先看中的是位於山城國的長岡,為了營建長岡京,桓武天皇下令拆除古京城難波京,而拆下來的材料則直接運往長岡。然而,長岡京的營建過程並非一帆風順,在這段時間裡先後發生了「藤原種繼遭暗殺事件」以及「早良親王事件」。藤原種繼是桓武天皇寵信的大臣,而早良親王則是皇太弟,這兩人在朝廷的政治鬥爭中死去,在當時的政治局勢中造成了不小的影響。

相傳早良親王是遭到了桓武天皇的誣陷含冤而死,化作怨靈詛咒桓武天皇。在這段期間裡京城災禍不斷、異象頻生,最終不堪騷擾的桓武天皇於延歷十三年(西元794年)再度營建並遷往新都平安,平安京的落成,象徵著日本「平安時代」的到來。

日本的平安時代,是一個優雅而又神祕的時代,傳說在這段時間裡,先後冒出了早良親王和平將門等怨靈、安倍晴明這樣名震天下的陰陽師、藤原道長這般傑出的政治家,以及赫赫有名的討鬼將軍源賴光等人。

然而,在這太平的背後,其實是一個混亂而又骯髒不堪、綱常倫理喪失、貴族驕奢淫逸、朝廷制度崩壞的時代。而最終推翻腐朽貴族政治的,則是被貴族們瞧不上的兩個低階的武士家族──河內源氏與伊勢平氏。

在奈良時代前後,日本天皇為了打擊貴族勢力,加強國家與天皇的權威,頒布了《大寶律令》等法令,實施班田收授法,嚴格制定官制。然而,日本進入平安時代之後,因為天皇外戚藤原氏的干政,使得原本維持朝廷運轉的律令制走向衰弱。外戚藤原氏出任「關白」以及「攝政」把持朝政;相對的,年輕的天皇不甘心受到外戚藤原氏的控制,所以在壯年退位,於朝廷之外開設「院廳」,因為退位後開設院廳的乃是天皇的父親上皇,因此政治中心逐漸也由朝廷轉移至上皇的院廳之中。在相當長的一段時間內,院廳頒布的命令「院宣(院廳下文)」其權威與執行力大大高於朝廷頒布的天皇命令「綸旨(詔敕)」,原本應該以天皇為首的「國家政治」也變成了由天皇父親上皇統治的「家族政治」。

「攝關政治」與「院廳政治」均是無視朝廷律令的產物,而這些位於律令制外的統治者們,為了互相爭權奪利,不顧朝廷律令,大量任命律令制以外的官職,使得原本只是臨時替補的令外官常設化,大大打擊了天皇以及律令制的權威。在攝、關與院廳當政的時期,令外官職能與原本的律令官職能產生重複時,往往是以依賴藤原氏或院廳為主的令外官占據上風,令外官的盛行,加速了朝廷律令制的崩壞。

與朝廷內部自行瓦解律令制相同的狀況是,在外部,皇族與貴族們也不斷為自己挖掘墳墓。首先是日本義務兵制度的解體。原本按照律令制的要求,日本的各個令制國之內均設有常備軍團,平時防務國內軍事與治安,戰時徵調至前線參加對抗蝦夷人的戰爭。到了平安時代中後期,因為與蝦夷的戰爭減少了,各國的常備軍團反而成為沉重的負擔。為了減輕經濟壓力,朝廷宣布廢除諸國的軍團制度,代之以人數相較軍團制減少的精兵制。精兵制的推行,使得各國的經濟壓力大大減小,但是軍事力量的削弱,卻讓治安問題成為各地的一個嚴重問題。

與軍團制同時崩潰的,還有律令制下的班田制,原本班田制應該是由國家配置班地讓百姓耕種,百姓死後將土地交還國家重新班田。可是,到了平安時代,許多百姓私下買賣交易國有的土地,再加上徭役沉重,許多百姓出逃而開墾新田,使得國家無田可班,最終在延喜二年(西元902年)之後的最後一次班田之後,班田制名存實亡。班田制崩潰後,許多擁有新墾田地以及私人買賣得來田地的人,變成了擁有龐大勢力的莊園主。這些莊園主透過開墾新田、買賣土地,甚至武力併吞土地,擴大自己的領地。他們在各自的勢力範圍內建立起武裝勢力,用以保衛莊園,而這些莊園的保鏢,便是武士最早的原型。

班田制與軍團制的解體,代表著朝廷在地方的控制力瓦解,地方勢力根本就不把朝廷派來的文弱官員放在眼裡,朝廷在地方的徵稅也難以為繼。為了解決這個問題,出現了「國司請」制度。該制度將一國賜給某個國司作為受領領地,國司為朝廷在地方徵稅,再上繳給國家。國司一般由在地方上有兵有糧的武士擔任。

即便如此,還是有許多莊園主們想要逃避徵稅。正好平安京裡的皇族與貴族們需要大量的收入來支撐奢靡的生活。莊園主們便將莊園名義上「寄進」到皇族與貴族名下,再以私人關係向皇族或貴族繳納了足夠的年貢以後,便擁有「不輸不入」的特權。「不輸」,表示莊園享有不向國家繳納田地賦稅的權力;「不入」,表示莊園主有權不讓檢田使進入自己的莊園內丈量土地、徵收賦稅、行使警察權等特權。統治者們一馬當先地破壞律令制制度,使得國家對地方的控制力越來越弱。

在律令制崩潰、莊園制興起的大背景下,武士團體登上了歷史舞臺,其中最主要的,便是清和源氏以及桓武平氏這兩個武士家族。

第一節 平安時代

自從中國的唐朝經歷了安史之亂而導致國力衰弱之後,日本與中國的來往便逐漸減少,此時的日本正處於奈良時代。早先遣唐使盛行之時,佛教經由兩國的交流傳入日本,受到日本貴族的歡迎,這些佛教寺院擁有廣闊的良田與大量的貴族階級信徒,到了奈良時代末期,奈良京附近的佛教勢力已經形成了尾大不掉的局面。這些佛教寺院以大寺院興福寺為首,積極介入朝廷的政治鬥爭之中,如「藤原廣嗣之亂」、「法王道鏡亂政」等事件中,鬧事的主角裡都有這些和尚的影子。

天應元年(西元781年)光仁天皇之子桓武天皇繼承了皇位。桓武天皇當政時期,朝中舊貴族們的勾心鬥角依舊沒有減少,受夠了政治鬥爭的桓武天皇,便決意要遷都他處,擺脫奈良京附近寺院大地主以及貴族大地主的勢力。桓武天皇首先看中的是位於山城國的長岡,為了營建長岡京,桓武天皇下令拆除古京城難波京,而拆下來的材料則直接運往長岡。然而,長岡京的營建過程並非一帆風順,在這段時間裡先後發生了「藤原種繼遭暗殺事件」以及「早良親王事件」。藤原種繼是桓武天皇寵信的大臣,而早良親王則是皇太弟,這兩人在朝廷的政治鬥爭中死去,在當時的政治局勢中造成了不小的影響。

相傳早良親王是遭到了桓武天皇的誣陷含冤而死,化作怨靈詛咒桓武天皇。在這段期間裡京城災禍不斷、異象頻生,最終不堪騷擾的桓武天皇於延歷十三年(西元794年)再度營建並遷往新都平安,平安京的落成,象徵著日本「平安時代」的到來。

日本的平安時代,是一個優雅而又神祕的時代,傳說在這段時間裡,先後冒出了早良親王和平將門等怨靈、安倍晴明這樣名震天下的陰陽師、藤原道長這般傑出的政治家,以及赫赫有名的討鬼將軍源賴光等人。

然而,在這太平的背後,其實是一個混亂而又骯髒不堪、綱常倫理喪失、貴族驕奢淫逸、朝廷制度崩壞的時代。而最終推翻腐朽貴族政治的,則是被貴族們瞧不上的兩個低階的武士家族──河內源氏與伊勢平氏。

在奈良時代前後,日本天皇為了打擊貴族勢力,加強國家與天皇的權威,頒布了《大寶律令》等法令,實施班田收授法,嚴格制定官制。然而,日本進入平安時代之後,因為天皇外戚藤原氏的干政,使得原本維持朝廷運轉的律令制走向衰弱。外戚藤原氏出任「關白」以及「攝政」把持朝政;相對的,年輕的天皇不甘心受到外戚藤原氏的控制,所以在壯年退位,於朝廷之外開設「院廳」,因為退位後開設院廳的乃是天皇的父親上皇,因此政治中心逐漸也由朝廷轉移至上皇的院廳之中。在相當長的一段時間內,院廳頒布的命令「院宣(院廳下文)」其權威與執行力大大高於朝廷頒布的天皇命令「綸旨(詔敕)」,原本應該以天皇為首的「國家政治」也變成了由天皇父親上皇統治的「家族政治」。

「攝關政治」與「院廳政治」均是無視朝廷律令的產物,而這些位於律令制外的統治者們,為了互相爭權奪利,不顧朝廷律令,大量任命律令制以外的官職,使得原本只是臨時替補的令外官常設化,大大打擊了天皇以及律令制的權威。在攝、關與院廳當政的時期,令外官職能與原本的律令官職能產生重複時,往往是以依賴藤原氏或院廳為主的令外官占據上風,令外官的盛行,加速了朝廷律令制的崩壞。

與朝廷內部自行瓦解律令制相同的狀況是,在外部,皇族與貴族們也不斷為自己挖掘墳墓。首先是日本義務兵制度的解體。原本按照律令制的要求,日本的各個令制國之內均設有常備軍團,平時防務國內軍事與治安,戰時徵調至前線參加對抗蝦夷人的戰爭。到了平安時代中後期,因為與蝦夷的戰爭減少了,各國的常備軍團反而成為沉重的負擔。為了減輕經濟壓力,朝廷宣布廢除諸國的軍團制度,代之以人數相較軍團制減少的精兵制。精兵制的推行,使得各國的經濟壓力大大減小,但是軍事力量的削弱,卻讓治安問題成為各地的一個嚴重問題。

與軍團制同時崩潰的,還有律令制下的班田制,原本班田制應該是由國家配置班地讓百姓耕種,百姓死後將土地交還國家重新班田。可是,到了平安時代,許多百姓私下買賣交易國有的土地,再加上徭役沉重,許多百姓出逃而開墾新田,使得國家無田可班,最終在延喜二年(西元902年)之後的最後一次班田之後,班田制名存實亡。班田制崩潰後,許多擁有新墾田地以及私人買賣得來田地的人,變成了擁有龐大勢力的莊園主。這些莊園主透過開墾新田、買賣土地,甚至武力併吞土地,擴大自己的領地。他們在各自的勢力範圍內建立起武裝勢力,用以保衛莊園,而這些莊園的保鏢,便是武士最早的原型。

班田制與軍團制的解體,代表著朝廷在地方的控制力瓦解,地方勢力根本就不把朝廷派來的文弱官員放在眼裡,朝廷在地方的徵稅也難以為繼。為了解決這個問題,出現了「國司請」制度。該制度將一國賜給某個國司作為受領領地,國司為朝廷在地方徵稅,再上繳給國家。國司一般由在地方上有兵有糧的武士擔任。

即便如此,還是有許多莊園主們想要逃避徵稅。正好平安京裡的皇族與貴族們需要大量的收入來支撐奢靡的生活。莊園主們便將莊園名義上「寄進」到皇族與貴族名下,再以私人關係向皇族或貴族繳納了足夠的年貢以後,便擁有「不輸不入」的特權。「不輸」,表示莊園享有不向國家繳納田地賦稅的權力;「不入」,表示莊園主有權不讓檢田使進入自己的莊園內丈量土地、徵收賦稅、行使警察權等特權。統治者們一馬當先地破壞律令制制度,使得國家對地方的控制力越來越弱。

在律令制崩潰、莊園制興起的大背景下,武士團體登上了歷史舞臺,其中最主要的,便是清和源氏以及桓武平氏這兩個武士家族。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價