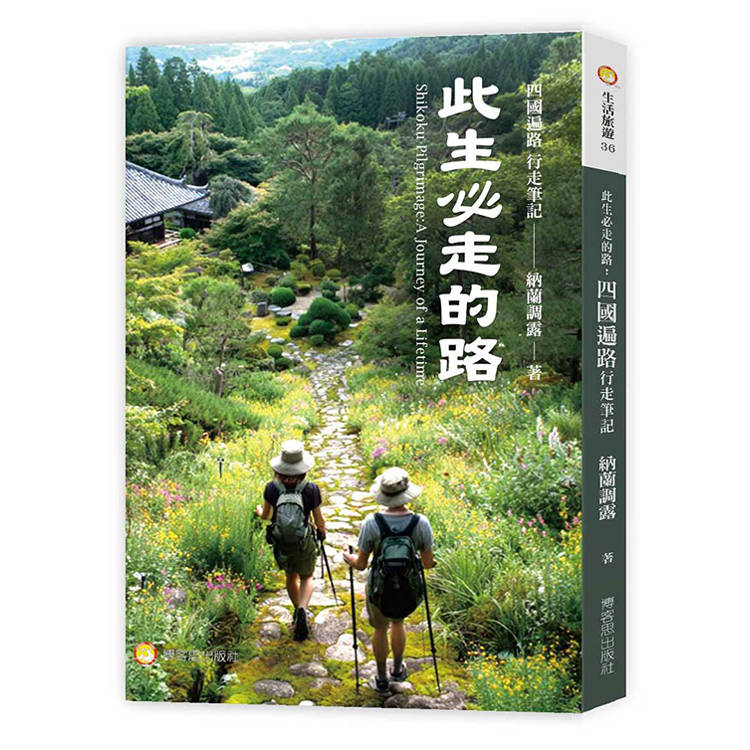

此生必走的路:四國遍路行走筆記

活動訊息

內容簡介

《此生必走的路:四國遍路行走筆記》,納蘭調露著

給覺得「生活有點走不下去」的人

在這個世代,「走」似乎變得越來越奢侈。

我們搭著飛機、乘著高鐵、追著效率奔波,卻很少真的用雙腳丈量土地,更少有機會傾聽內心的聲音。

《此生必走的路:四國遍路行走筆記》是一本關於「走路」的書,卻遠不止於路。它通往的是一個人最真實、最脆弱、也最勇敢的自我。

一場不是為抵達,而是為覺醒的旅程

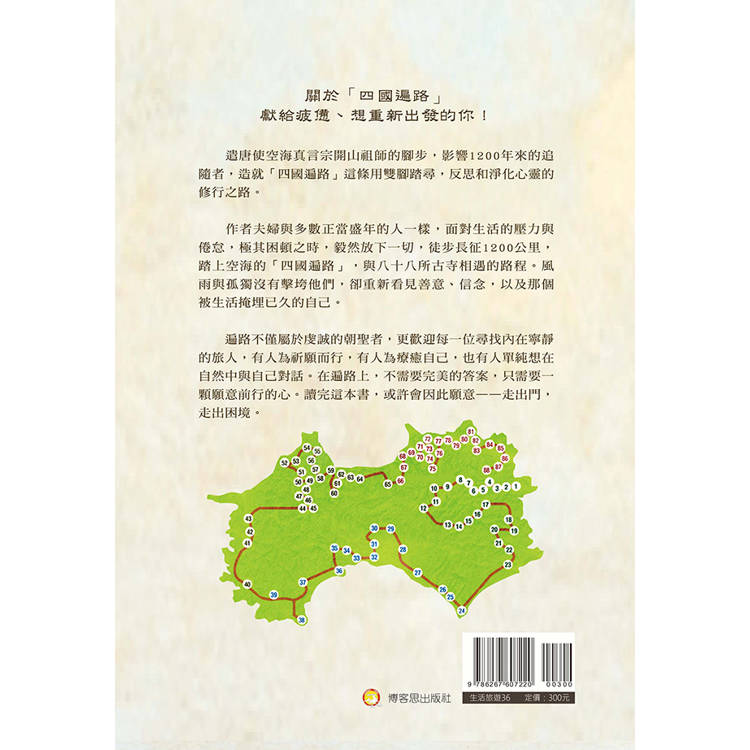

四國遍路,全長約一千兩百公里,串起八十八座寺院,是日本佛教真言宗祖師——空海法師——一千多年前走過的修行之路。

無數人以朝聖者身分踏上這段旅程,有人為祈願,有人尋治癒,有人為與自己和解。

作者納蘭調露的文字沒有玄奧的宗教論述,也不刻意追求心靈雞湯式的頓悟。她以一位都市女性的視角,忠實紀錄身體的疲憊、心情的起伏、偶遇的善意,以及那些只有在「步行」中才會浮現的微光與真相。

她不是一個擅長登山的人,也非天生的旅行者。

她的起點不是信仰,而是倦怠。

是人生到了某個「喘不過氣」的時刻,她選擇離開日常,去走一條陌生的路。

正因如此,她的書,更貼近大多數身陷焦慮或迷惘的現代人。

旅行,是修行;陪伴,也是修行

值得珍視的是,書中不只呈現「一個人」的遍路,也寫出「兩個人同行」的修行風景。

作者的丈夫悟空,是走過這條路的人,七年後再度踏上遍路,不是為自己,而是陪伴她走完心願。

他的序文深刻而動人——

一趟路,不再為「完成」,而是為「成全」。

這樣的陪伴,不是扶持,而是護持。

不干預、不強求,只是走在旁邊,與對方一起面對路上的雨、疼痛、沉默與突破。

因此,本書不只是旅行紀錄,更是一封寫給伴侶、寫給人生、寫給自己的一封長信。

在每一步之中,看見人生的隱喻

閱讀本書,彷彿跟著作者從黑夜走到黎明,從孤獨走向溫柔。每一篇,都是生命的縮影:

• 德島篇,是發願與啟程:離開舒適圈的勇氣,總從不確定開始。

• 高知篇,是孤獨與煎熬:「走不下去」的瞬間,往往最接近真實的自己。

• 愛媛篇,是相遇與理解:世界不會因你出走而改變,但你會因出走而重生。

• 香川篇,是返程與看見:終點不是完成,而是回家後懂得如何好好生活。

書中不乏哲思、文學語感與東方美學,語句溫潤克制,不煽情,因此格外動人。

給覺得「生活有點走不下去」的人

《此生必走的路》不是鼓勵你離職遠走,而是提醒我們:

人生有時需要一段「離開」,才能重新「抵達」。

可能不是四國,也不是一千公里。

或許只是放慢腳步,和自己誠實待上一段時間。

有人走遍路,是為尋找答案;

有人走完,反而不再需要答案。

因為走著走著,執念會鬆開,困惑會沉澱,心會安靜。

正如書中所寫:

「原來,人生,本來就是一場遍路。」

讀完之後,不必立刻去四國,但你會開始想,

自己是否也有一條「此生必走的路」?

或許,它正靜靜地等著你。#博客思出版社

給覺得「生活有點走不下去」的人

在這個世代,「走」似乎變得越來越奢侈。

我們搭著飛機、乘著高鐵、追著效率奔波,卻很少真的用雙腳丈量土地,更少有機會傾聽內心的聲音。

《此生必走的路:四國遍路行走筆記》是一本關於「走路」的書,卻遠不止於路。它通往的是一個人最真實、最脆弱、也最勇敢的自我。

一場不是為抵達,而是為覺醒的旅程

四國遍路,全長約一千兩百公里,串起八十八座寺院,是日本佛教真言宗祖師——空海法師——一千多年前走過的修行之路。

無數人以朝聖者身分踏上這段旅程,有人為祈願,有人尋治癒,有人為與自己和解。

作者納蘭調露的文字沒有玄奧的宗教論述,也不刻意追求心靈雞湯式的頓悟。她以一位都市女性的視角,忠實紀錄身體的疲憊、心情的起伏、偶遇的善意,以及那些只有在「步行」中才會浮現的微光與真相。

她不是一個擅長登山的人,也非天生的旅行者。

她的起點不是信仰,而是倦怠。

是人生到了某個「喘不過氣」的時刻,她選擇離開日常,去走一條陌生的路。

正因如此,她的書,更貼近大多數身陷焦慮或迷惘的現代人。

旅行,是修行;陪伴,也是修行

值得珍視的是,書中不只呈現「一個人」的遍路,也寫出「兩個人同行」的修行風景。

作者的丈夫悟空,是走過這條路的人,七年後再度踏上遍路,不是為自己,而是陪伴她走完心願。

他的序文深刻而動人——

一趟路,不再為「完成」,而是為「成全」。

這樣的陪伴,不是扶持,而是護持。

不干預、不強求,只是走在旁邊,與對方一起面對路上的雨、疼痛、沉默與突破。

因此,本書不只是旅行紀錄,更是一封寫給伴侶、寫給人生、寫給自己的一封長信。

在每一步之中,看見人生的隱喻

閱讀本書,彷彿跟著作者從黑夜走到黎明,從孤獨走向溫柔。每一篇,都是生命的縮影:

• 德島篇,是發願與啟程:離開舒適圈的勇氣,總從不確定開始。

• 高知篇,是孤獨與煎熬:「走不下去」的瞬間,往往最接近真實的自己。

• 愛媛篇,是相遇與理解:世界不會因你出走而改變,但你會因出走而重生。

• 香川篇,是返程與看見:終點不是完成,而是回家後懂得如何好好生活。

書中不乏哲思、文學語感與東方美學,語句溫潤克制,不煽情,因此格外動人。

給覺得「生活有點走不下去」的人

《此生必走的路》不是鼓勵你離職遠走,而是提醒我們:

人生有時需要一段「離開」,才能重新「抵達」。

可能不是四國,也不是一千公里。

或許只是放慢腳步,和自己誠實待上一段時間。

有人走遍路,是為尋找答案;

有人走完,反而不再需要答案。

因為走著走著,執念會鬆開,困惑會沉澱,心會安靜。

正如書中所寫:

「原來,人生,本來就是一場遍路。」

讀完之後,不必立刻去四國,但你會開始想,

自己是否也有一條「此生必走的路」?

或許,它正靜靜地等著你。#博客思出版社

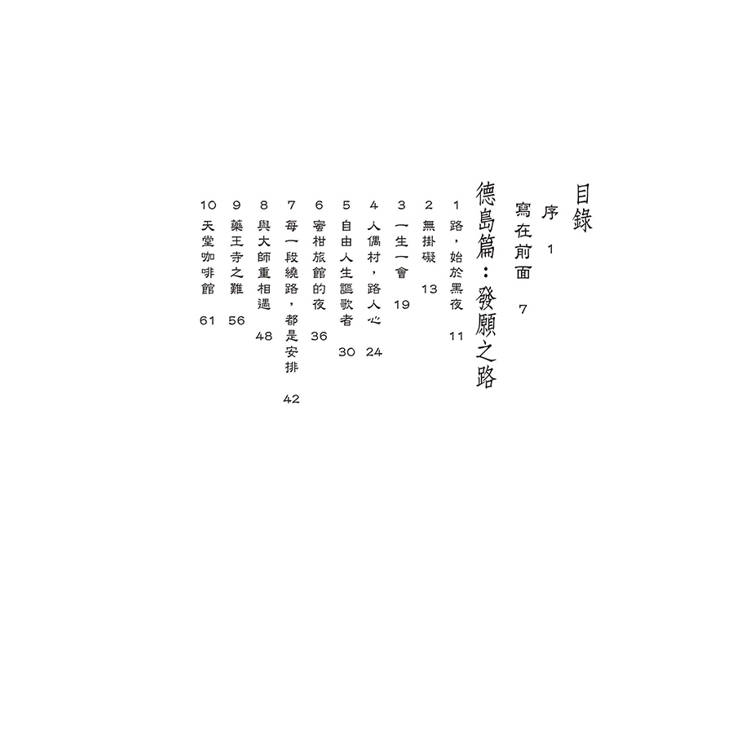

目錄

目錄

序 1

寫在前面 7

德島篇:發願之路

1 路,始於黑夜 11

2 無掛礙 13

3 一生一會 19

4 人偶村,路人心 24

5 自由人生謳歌者 30

6 蜜柑旅館的夜 36

7 每一段繞路,都是安排 42

8 與大師重相遇 48

9 藥王寺之難 56

10 天堂咖啡館 61

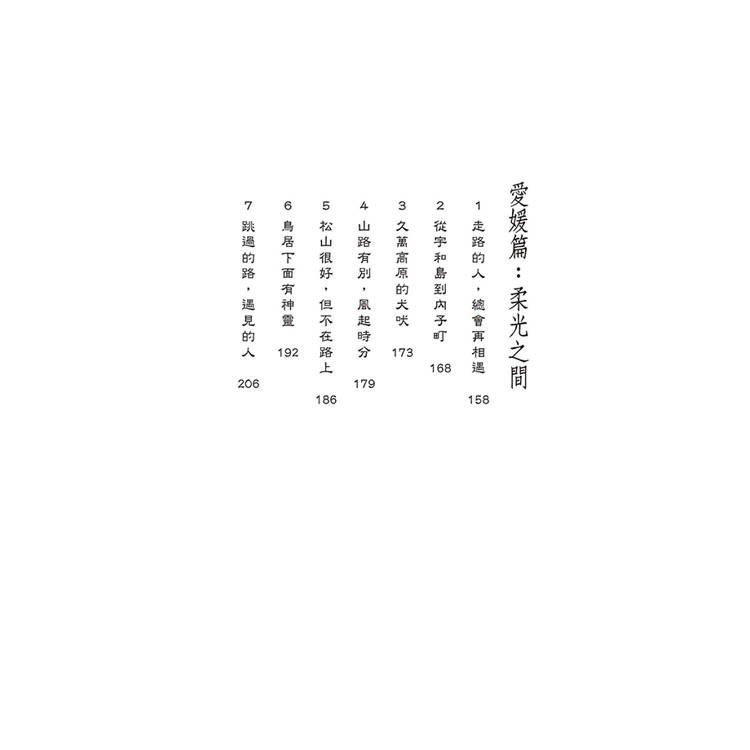

高知篇:孤獨之海

1 增上緣 69

2 百年老宅藏空間 75

3 元祖饅頭店 84

4 仲夏夜的美之園 91

5 暴雨中,見如來 99

6 七年之約,坂本之難 107

7 夢中的漁村 116

8 宿坊初體驗 122

9 走到這裡,不想再走了 132

10 在放棄邊緣,再出發 145

愛媛篇:柔光之間

1 走路的人,總會再相遇 158

2 從宇和島到內子町 168

3 久萬高原的犬吠 173

4 山路有別,風起時分 179

5 松山很好,但不在路上 186

6 鳥居下面有神靈 192

7 跳過的路,遇見的人 206

香川篇:歸途的心

1 遊蕩三昧 216

2 山雨欲來,拉麵未涼 224

3 景子的接待所 231

4 身心脫落 236

5 四國的一切都老了 243

6 回首忘卻來時路 256

寫在離開之後 257

#博客思出版社

序 1

寫在前面 7

德島篇:發願之路

1 路,始於黑夜 11

2 無掛礙 13

3 一生一會 19

4 人偶村,路人心 24

5 自由人生謳歌者 30

6 蜜柑旅館的夜 36

7 每一段繞路,都是安排 42

8 與大師重相遇 48

9 藥王寺之難 56

10 天堂咖啡館 61

高知篇:孤獨之海

1 增上緣 69

2 百年老宅藏空間 75

3 元祖饅頭店 84

4 仲夏夜的美之園 91

5 暴雨中,見如來 99

6 七年之約,坂本之難 107

7 夢中的漁村 116

8 宿坊初體驗 122

9 走到這裡,不想再走了 132

10 在放棄邊緣,再出發 145

愛媛篇:柔光之間

1 走路的人,總會再相遇 158

2 從宇和島到內子町 168

3 久萬高原的犬吠 173

4 山路有別,風起時分 179

5 松山很好,但不在路上 186

6 鳥居下面有神靈 192

7 跳過的路,遇見的人 206

香川篇:歸途的心

1 遊蕩三昧 216

2 山雨欲來,拉麵未涼 224

3 景子的接待所 231

4 身心脫落 236

5 四國的一切都老了 243

6 回首忘卻來時路 256

寫在離開之後 257

#博客思出版社

序/導讀

序|悟空

「你為什麼要來四國?」

這是遍路途中,朝聖者之間最常被問到的問題。

對我來說,理由其實並不複雜。我本就是一個酷愛旅行的人。小時候聽我爸說,他初中那年,因為和家人吵架,一個人跳上還開得不算快的綠皮火車,從武漢去了長沙找親戚。那個故事在我心裡埋下了一顆種子。

大學臨近畢業,課業不多,我第一次獨自出發旅行。從那時起,我大概就知道,自己會一直在路上。所以,「愛旅行」是最初的理由。

而另一個更隱祕的原因,是禪修。

那幾年,我一心執著於長時間、密集的禪修,一有機會就往寺院裡鑽,參加禪七。有一陣甚至辦了禪修簽證,去了當時還算安穩的緬甸森林禪修中心,住在高腳木屋裡,幾乎全程不說話,安靜修行了一個多月。

那時正值雨季,是結夏安居的時節,同住的大多是當地年輕的出家僧人。行禪,是我們每天最重要的功課之一。

凌晨三點多起床,在空曠的大殿裡來回經行;中午四十二度高溫,雖然有電扇,但常常斷電,只能各自尋一處屋檐下的陰涼,默默行走。最讓我身心舒暢的,是午齋後,撐一把大陽傘,從齋堂緩緩走回寮房。一路經過一大片蓮花池,池上的浮橋很長,我總是在橋中央停下,靠著欄杆,看池裡的蜻蜓、聽林間的蟬鳴,偶爾也有小蛇和蠍子穿過路面,鑽進草叢。

這些畫面,如今仍清晰地留在記憶裡。

自那以後,一個人走路,對我而言已不僅是移動,更是一種修行。所以,「喜歡一個人走路」,是第二個理由。若再往深裡說,大概也是一種宗教上的嚮往。

二○一七年三月,我第一次踏上四國遍路,恰逢日本櫻花盛開。

現在回頭看,那大概是我人生中最狂傲的一段日子。我一心想要全程步行,於是乾脆從下飛機的那一刻起就不再搭乘任何交通工具。而離高松機場最近的寺院是第八十三番一宮寺,我便從機場一路步行前往,就此開啓了我的遍路之行。

第一天下午就下雨了。我路過一個商場,買了件雨衣,又順手拿了一瓶加了金箔的御神酒。看不懂日語,只能半信半疑地想:這除了供神,大概凡夫也能喝吧。

那時我不會講日語,也沒辦當地的SIM卡,全靠手機裡提前下載的離線地圖,和便利店裡蹭來的Wi-Fi獲取資訊。對日本的規矩幾乎一無所知。這就是我的「開局」。

最開始幾天,我還延續著過去當背包客的習慣——不提前預訂,走到哪兒算哪兒。既是因為喜歡靈活,也確實不知道自己每天能走多遠。

那天走到八十八番附近,問遍了周圍所有旅館和民宿,都已客滿。幸好一位民宿老闆好心,幫我打電話聯繫到十公里外的白鳥溫泉酒店。老闆原本想開車送我過去,我堅持步行。

那時已是下午五點,我背上行囊,朝著溫泉酒店一路快走。天已全黑,我還在公路上走著。溫泉酒店的老闆和我素未謀面,卻因擔心我在黑夜裡迷路,竟開車出來找人。沒想到這樣的鄉間夜路,他居然真的找到了我。

我當時非常感動。日本人對來自中國大陸的旅人是如此友好,這與這些年媒體報導中的緊張氛圍截然不同。那種質樸的善意,至今仍記得。也正是那次之後,我才意識到,住宿這件事,最好還是提前預訂。

那趟旅程裡,蚊蟲、天氣、身體疲勞,對我來說都不算太大的挑戰,大概是緬甸那段時光鍛鍊了我。但真正的困難,是孤獨與無聊。我常靠聽些節奏極快的歌曲提神,跟著節奏快步行走。白天幾乎無人交談,手機沒了SIM卡自然也沒有網絡,眼前沒多少事物可以「攀緣」。

而這,也正是遍路與一般旅行最大的不同——你沒有太多可以選擇。住哪裡、吃什麼、往哪走,其實都不必糾結。什麼也別多想,你只需走。

那種「隨緣」的狀態,對現代人來說,是一種罕見的解脫。

後來這些年,我也獨自旅行過許多國家。但回過頭來看,四國遍路依然是最特殊的那一程。它是我最願意跟人提起的旅程,也是我最愛反覆咀嚼的回憶。

一千兩百公里,說出來很酷,講出去也總帶著一點小小的驕傲。但用最傳統的步行方式完成遍路,確實需要種種因緣。

經濟上要準備四、五十萬日元,這對多數年輕人來說不是小數目;時間上,要六週以上的長假;體力上,能一天走三十公里不難,但能連續六週無間斷地走下去,無論烈日還是風雨,就不容易了。而心理上,更要應對獨行中的孤獨、疲憊,以及隨時可能浮現的懷疑與退意。

現實條件一擺出來,多數人都會三思。

而我,隨著年齡漸長,旅行的熱情趨於平和,對密集禪修的執念也逐漸放下。四國遍路雖然美好,但它慢慢變成了「留在心裡」的事情。

所以當二○二四年,納蘭說她想去走一趟四國遍路時,我心裡其實是猶豫的。我不知道我們是否能同行走完全程,也不確定會不會被什麼因緣打斷。

我和同事說:「就試試看吧。順利的話,也許能走完全程;不行,走一段也很好。」

出發後,我的角色逐漸清晰:這一次,我只是「護持者」。

每天晚上回到民宿,腳底發酸,肩膀沉重,我們卻總會默契地留下片刻清醒,當作這一天的收尾儀式。我坐在榻榻米上的小几旁,整理當天拍下的照片與影片,順手規劃明日的路線與住宿;納蘭則窩在日式鋪棉床墊的一隅,半倚著被褥,手機輕握在掌心,靜靜寫下她的遊記。

有時我們誰也不說話,只聽得見手指劃過屏幕的沙沙聲,和遠處傳來的蟲鳴或風聲。她記錄這一路的細節與心緒,我則負責把我們送往明天的下一站。

這本書,就是在這樣一個個安靜的夜晚,一點一點寫出來的。

就像父母在旁看孩子成長,我所做的,是陪伴她、守護她的心願。而納蘭,才是這一程真正的主角。

兩人同行確實方便許多,多一個人可以互相打氣,說說話;但也多了不便,步調、體力、節奏都不盡相同,需要慢慢磨合。

但她的願力是純粹的。她雖然是都市白領,從未做過背包客,也幾乎沒爬過山,旅遊習慣更偏好舒適整潔。但這一次,她真正踏上了一條艱苦的路,不倚奢華,不借外力,憑自己的雙腳,一步步走到了終點。我腳程快,她始終努力跟上,為此吃了不少苦,卻從未退縮。

走完這一程的最大原因,不是經驗,不是體力,而是她的願力。

經典常說:「皆以願力,有所成就。」

這一次,我是她願力的見證人。

七年後,我再次回到這條路上。有些便利店還在,有些旅館早已歇業,有的寺廟門口多了一塊嶄新的木牌。但總有那麼幾個瞬間——一塊門板、一棵樹、一方石頭——會讓我忽然停下腳步。那記憶不是眼睛看到的,而是從心裡浮現出來的。我知道,這個地方我曾來過。

這些年,我習慣獨來獨往,也養成了許多「我要」、「我想」的習氣。這一程,我終於不是為了達成什麼自己的目標,而是陪著一個重要的人,去完成她想做的一件事。

走路的人各有理由——有人是來遊玩,有人是來朝聖,有人為自己,有人為家人,有人為放下,有人為重新出發。

這一次,我只是她的「同行之人」。

天色將晚,風從不遠處來。

有人寫下歸途,有人仍在途中。

——悟空

二○二五年·墨爾本寫於歸來之後 #博客思出版社

「你為什麼要來四國?」

這是遍路途中,朝聖者之間最常被問到的問題。

對我來說,理由其實並不複雜。我本就是一個酷愛旅行的人。小時候聽我爸說,他初中那年,因為和家人吵架,一個人跳上還開得不算快的綠皮火車,從武漢去了長沙找親戚。那個故事在我心裡埋下了一顆種子。

大學臨近畢業,課業不多,我第一次獨自出發旅行。從那時起,我大概就知道,自己會一直在路上。所以,「愛旅行」是最初的理由。

而另一個更隱祕的原因,是禪修。

那幾年,我一心執著於長時間、密集的禪修,一有機會就往寺院裡鑽,參加禪七。有一陣甚至辦了禪修簽證,去了當時還算安穩的緬甸森林禪修中心,住在高腳木屋裡,幾乎全程不說話,安靜修行了一個多月。

那時正值雨季,是結夏安居的時節,同住的大多是當地年輕的出家僧人。行禪,是我們每天最重要的功課之一。

凌晨三點多起床,在空曠的大殿裡來回經行;中午四十二度高溫,雖然有電扇,但常常斷電,只能各自尋一處屋檐下的陰涼,默默行走。最讓我身心舒暢的,是午齋後,撐一把大陽傘,從齋堂緩緩走回寮房。一路經過一大片蓮花池,池上的浮橋很長,我總是在橋中央停下,靠著欄杆,看池裡的蜻蜓、聽林間的蟬鳴,偶爾也有小蛇和蠍子穿過路面,鑽進草叢。

這些畫面,如今仍清晰地留在記憶裡。

自那以後,一個人走路,對我而言已不僅是移動,更是一種修行。所以,「喜歡一個人走路」,是第二個理由。若再往深裡說,大概也是一種宗教上的嚮往。

二○一七年三月,我第一次踏上四國遍路,恰逢日本櫻花盛開。

現在回頭看,那大概是我人生中最狂傲的一段日子。我一心想要全程步行,於是乾脆從下飛機的那一刻起就不再搭乘任何交通工具。而離高松機場最近的寺院是第八十三番一宮寺,我便從機場一路步行前往,就此開啓了我的遍路之行。

第一天下午就下雨了。我路過一個商場,買了件雨衣,又順手拿了一瓶加了金箔的御神酒。看不懂日語,只能半信半疑地想:這除了供神,大概凡夫也能喝吧。

那時我不會講日語,也沒辦當地的SIM卡,全靠手機裡提前下載的離線地圖,和便利店裡蹭來的Wi-Fi獲取資訊。對日本的規矩幾乎一無所知。這就是我的「開局」。

最開始幾天,我還延續著過去當背包客的習慣——不提前預訂,走到哪兒算哪兒。既是因為喜歡靈活,也確實不知道自己每天能走多遠。

那天走到八十八番附近,問遍了周圍所有旅館和民宿,都已客滿。幸好一位民宿老闆好心,幫我打電話聯繫到十公里外的白鳥溫泉酒店。老闆原本想開車送我過去,我堅持步行。

那時已是下午五點,我背上行囊,朝著溫泉酒店一路快走。天已全黑,我還在公路上走著。溫泉酒店的老闆和我素未謀面,卻因擔心我在黑夜裡迷路,竟開車出來找人。沒想到這樣的鄉間夜路,他居然真的找到了我。

我當時非常感動。日本人對來自中國大陸的旅人是如此友好,這與這些年媒體報導中的緊張氛圍截然不同。那種質樸的善意,至今仍記得。也正是那次之後,我才意識到,住宿這件事,最好還是提前預訂。

那趟旅程裡,蚊蟲、天氣、身體疲勞,對我來說都不算太大的挑戰,大概是緬甸那段時光鍛鍊了我。但真正的困難,是孤獨與無聊。我常靠聽些節奏極快的歌曲提神,跟著節奏快步行走。白天幾乎無人交談,手機沒了SIM卡自然也沒有網絡,眼前沒多少事物可以「攀緣」。

而這,也正是遍路與一般旅行最大的不同——你沒有太多可以選擇。住哪裡、吃什麼、往哪走,其實都不必糾結。什麼也別多想,你只需走。

那種「隨緣」的狀態,對現代人來說,是一種罕見的解脫。

後來這些年,我也獨自旅行過許多國家。但回過頭來看,四國遍路依然是最特殊的那一程。它是我最願意跟人提起的旅程,也是我最愛反覆咀嚼的回憶。

一千兩百公里,說出來很酷,講出去也總帶著一點小小的驕傲。但用最傳統的步行方式完成遍路,確實需要種種因緣。

經濟上要準備四、五十萬日元,這對多數年輕人來說不是小數目;時間上,要六週以上的長假;體力上,能一天走三十公里不難,但能連續六週無間斷地走下去,無論烈日還是風雨,就不容易了。而心理上,更要應對獨行中的孤獨、疲憊,以及隨時可能浮現的懷疑與退意。

現實條件一擺出來,多數人都會三思。

而我,隨著年齡漸長,旅行的熱情趨於平和,對密集禪修的執念也逐漸放下。四國遍路雖然美好,但它慢慢變成了「留在心裡」的事情。

所以當二○二四年,納蘭說她想去走一趟四國遍路時,我心裡其實是猶豫的。我不知道我們是否能同行走完全程,也不確定會不會被什麼因緣打斷。

我和同事說:「就試試看吧。順利的話,也許能走完全程;不行,走一段也很好。」

出發後,我的角色逐漸清晰:這一次,我只是「護持者」。

每天晚上回到民宿,腳底發酸,肩膀沉重,我們卻總會默契地留下片刻清醒,當作這一天的收尾儀式。我坐在榻榻米上的小几旁,整理當天拍下的照片與影片,順手規劃明日的路線與住宿;納蘭則窩在日式鋪棉床墊的一隅,半倚著被褥,手機輕握在掌心,靜靜寫下她的遊記。

有時我們誰也不說話,只聽得見手指劃過屏幕的沙沙聲,和遠處傳來的蟲鳴或風聲。她記錄這一路的細節與心緒,我則負責把我們送往明天的下一站。

這本書,就是在這樣一個個安靜的夜晚,一點一點寫出來的。

就像父母在旁看孩子成長,我所做的,是陪伴她、守護她的心願。而納蘭,才是這一程真正的主角。

兩人同行確實方便許多,多一個人可以互相打氣,說說話;但也多了不便,步調、體力、節奏都不盡相同,需要慢慢磨合。

但她的願力是純粹的。她雖然是都市白領,從未做過背包客,也幾乎沒爬過山,旅遊習慣更偏好舒適整潔。但這一次,她真正踏上了一條艱苦的路,不倚奢華,不借外力,憑自己的雙腳,一步步走到了終點。我腳程快,她始終努力跟上,為此吃了不少苦,卻從未退縮。

走完這一程的最大原因,不是經驗,不是體力,而是她的願力。

經典常說:「皆以願力,有所成就。」

這一次,我是她願力的見證人。

七年後,我再次回到這條路上。有些便利店還在,有些旅館早已歇業,有的寺廟門口多了一塊嶄新的木牌。但總有那麼幾個瞬間——一塊門板、一棵樹、一方石頭——會讓我忽然停下腳步。那記憶不是眼睛看到的,而是從心裡浮現出來的。我知道,這個地方我曾來過。

這些年,我習慣獨來獨往,也養成了許多「我要」、「我想」的習氣。這一程,我終於不是為了達成什麼自己的目標,而是陪著一個重要的人,去完成她想做的一件事。

走路的人各有理由——有人是來遊玩,有人是來朝聖,有人為自己,有人為家人,有人為放下,有人為重新出發。

這一次,我只是她的「同行之人」。

天色將晚,風從不遠處來。

有人寫下歸途,有人仍在途中。

——悟空

二○二五年·墨爾本寫於歸來之後 #博客思出版社

試閱

寫在前面|調露

每個人心中,或許都有一條此生必走的路。對我而言,那條路,叫四國遍路。

踏入三十五歲,我站在看似安穩的人生節點上,卻感到前所未有的困頓與倦怠。愈努力,愈迷惘;愈前進,愈失速。工作的不安、生活的拉扯、角色的焦慮,一點一滴地抽乾了我的精氣神。

日子像一列不肯停靠的列車,一路疾駛,沒有目的,也看不清風景。

明明什麼都不缺,卻總覺得喘不過氣來。這種感覺,很難形容,但我知道,我不想再這樣下去了。

某一晚,我對悟空說:「我想去走一趟四國遍路。」

他看著我,只問了一句:「你確定嗎?」

我不知道我確不確定。

我不知道自己的體力是否撐得過這一千兩百公里的未知長路,也不知道這趟旅程會帶來什麼改變。甚至說不清,我究竟是在追尋什麼。但我知道,我不能再留在原地。

於是,我辭去了工作;悟空則冒著可能失業的風險,請了六週長假。我們用一週時間整理行囊,沒有周全計劃,也不確定能否走完全程,只知道——不去四國的理由有一千個,再不出發,我與四國,也許從此無緣再見。

全世界那麼多地方,為什麼偏偏是四國?

這一切,要從悟空說起。

「悟空」的由來,想來有些滑稽。他信佛,我曾好奇地問他:「你既然皈依了,總得有個法號吧?」

他一本正經地回答我:「有啊,我的法號就是悟空。」

我起初不信,以為他在糊弄我。他卻認真解釋:「是真的,因為我姓孫,師父說,那你就叫悟空吧,好記一些。」

後來我才知道,他真的和我開了玩笑,不過悟空這個名字,卻沿用至今。

我和悟空相識時,正是他第一次四國遍路歸來之際。

這六、七年裡,他時不時和我說起四國遍路那些日子。一千兩百公里漫漫長路,途經德島、高知、愛媛、香川四縣,由八十八番寺廟相連,是日本佛教「真言宗」的開山祖師空海法師的弘法之路。

唐貞元二十年,三十一歲的空海和尚隨遣唐使來到長安,在青龍寺隨惠果法師修習佛法。歸國後,空海返回家鄉,用行腳的方式走遍四國。一千兩百多年來,不斷有新的巡禮者踏上這條朝聖之路。他們身穿白衣、頭頂菅笠、手執金剛杖、項戴輪袈裟,穿行於四國的崇山峻嶺間,有人悟了道,也有人丟了命。

悟空是當過背包客周遊世界的人。我曾問他:「在你去過的那些地方裡,如果有一處還想再去一次,會是哪裡?」

他回答:「只有四國。」

他時常會翻看當時在四國路上留存的僅有幾張照片,和我聊起遍路道上認識的有趣的人。其中有一個法國朋友叫蒂埃里,當年是第二次走遍路,第一次是他自己,第二次帶著他的妻子。

有一日,蒂埃里斬釘截鐵地對悟空說:「我敢說,你一定會再來四國。」

當時還在路上走著的悟空,對蒂埃里的話不置可否。世界這麼大,為何不去新鮮的地方?事實上,四國是他環球旅行的第一站,此後,他又花了一年多的時間在世界各地旅行。然而,一個人漂泊得久了,心中難免生出倦意。他回到了平凡的生活中,並把微信簽名改成了:「此地動歸念,長年悲倦遊。」

可是,因緣際會,很多事就是如此不可思議。蒂埃里的那個預言,在七年後成為了現實。

抵達四國那一日,悟空在臉書上給多年未聯繫的蒂埃里發了條信息:「我回到四國了,和我的妻子。」

#博客思出版社

每個人心中,或許都有一條此生必走的路。對我而言,那條路,叫四國遍路。

踏入三十五歲,我站在看似安穩的人生節點上,卻感到前所未有的困頓與倦怠。愈努力,愈迷惘;愈前進,愈失速。工作的不安、生活的拉扯、角色的焦慮,一點一滴地抽乾了我的精氣神。

日子像一列不肯停靠的列車,一路疾駛,沒有目的,也看不清風景。

明明什麼都不缺,卻總覺得喘不過氣來。這種感覺,很難形容,但我知道,我不想再這樣下去了。

某一晚,我對悟空說:「我想去走一趟四國遍路。」

他看著我,只問了一句:「你確定嗎?」

我不知道我確不確定。

我不知道自己的體力是否撐得過這一千兩百公里的未知長路,也不知道這趟旅程會帶來什麼改變。甚至說不清,我究竟是在追尋什麼。但我知道,我不能再留在原地。

於是,我辭去了工作;悟空則冒著可能失業的風險,請了六週長假。我們用一週時間整理行囊,沒有周全計劃,也不確定能否走完全程,只知道——不去四國的理由有一千個,再不出發,我與四國,也許從此無緣再見。

全世界那麼多地方,為什麼偏偏是四國?

這一切,要從悟空說起。

「悟空」的由來,想來有些滑稽。他信佛,我曾好奇地問他:「你既然皈依了,總得有個法號吧?」

他一本正經地回答我:「有啊,我的法號就是悟空。」

我起初不信,以為他在糊弄我。他卻認真解釋:「是真的,因為我姓孫,師父說,那你就叫悟空吧,好記一些。」

後來我才知道,他真的和我開了玩笑,不過悟空這個名字,卻沿用至今。

我和悟空相識時,正是他第一次四國遍路歸來之際。

這六、七年裡,他時不時和我說起四國遍路那些日子。一千兩百公里漫漫長路,途經德島、高知、愛媛、香川四縣,由八十八番寺廟相連,是日本佛教「真言宗」的開山祖師空海法師的弘法之路。

唐貞元二十年,三十一歲的空海和尚隨遣唐使來到長安,在青龍寺隨惠果法師修習佛法。歸國後,空海返回家鄉,用行腳的方式走遍四國。一千兩百多年來,不斷有新的巡禮者踏上這條朝聖之路。他們身穿白衣、頭頂菅笠、手執金剛杖、項戴輪袈裟,穿行於四國的崇山峻嶺間,有人悟了道,也有人丟了命。

悟空是當過背包客周遊世界的人。我曾問他:「在你去過的那些地方裡,如果有一處還想再去一次,會是哪裡?」

他回答:「只有四國。」

他時常會翻看當時在四國路上留存的僅有幾張照片,和我聊起遍路道上認識的有趣的人。其中有一個法國朋友叫蒂埃里,當年是第二次走遍路,第一次是他自己,第二次帶著他的妻子。

有一日,蒂埃里斬釘截鐵地對悟空說:「我敢說,你一定會再來四國。」

當時還在路上走著的悟空,對蒂埃里的話不置可否。世界這麼大,為何不去新鮮的地方?事實上,四國是他環球旅行的第一站,此後,他又花了一年多的時間在世界各地旅行。然而,一個人漂泊得久了,心中難免生出倦意。他回到了平凡的生活中,並把微信簽名改成了:「此地動歸念,長年悲倦遊。」

可是,因緣際會,很多事就是如此不可思議。蒂埃里的那個預言,在七年後成為了現實。

抵達四國那一日,悟空在臉書上給多年未聯繫的蒂埃里發了條信息:「我回到四國了,和我的妻子。」

#博客思出版社

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價