日本政治史:形塑現代日本的力量

活動訊息

內容簡介

|認識現代日本如何被形塑|

現在的「日本」,究竟是如何被塑造出來的呢?

本書將追溯自幕末維新期以來的日本政治發展歷程,

從而理解當代日本的歷史背景與成因。

學習史實外,本書亦是提升歷史素養的重要讀物。

從日本看臺灣,透過比較日臺歷史,將有助於更深層的彼此了解

以政治為核心的近代史,結合內政、外交,從世界角度看日本

從幕末培里黑船來航到二戰後1955年體制的建立,橫跨百年的日本政治史。

本書融入最新的研究成果,詳細介紹政府動向和歷任首相人選,對理解日本內閣有極佳啟示。

通俗易懂,有助於讀者了解日本政治史的基礎。

本書並非以1947年日本國憲法的實施,也不是以1952年的《舊金山和約》後恢復獨立為終點,而是以1955年前後,即被認為是政黨政治及其後的戰後政治長期創發與成形的關鍵時期,作為終點。

學習日本政治史的意義:

1.學習史實

2.同時可學習研究方法

3.了解政治的意義

現在的「日本」,究竟是如何被塑造出來的呢?

本書將追溯自幕末維新期以來的日本政治發展歷程,

從而理解當代日本的歷史背景與成因。

學習史實外,本書亦是提升歷史素養的重要讀物。

從日本看臺灣,透過比較日臺歷史,將有助於更深層的彼此了解

以政治為核心的近代史,結合內政、外交,從世界角度看日本

從幕末培里黑船來航到二戰後1955年體制的建立,橫跨百年的日本政治史。

本書融入最新的研究成果,詳細介紹政府動向和歷任首相人選,對理解日本內閣有極佳啟示。

通俗易懂,有助於讀者了解日本政治史的基礎。

本書並非以1947年日本國憲法的實施,也不是以1952年的《舊金山和約》後恢復獨立為終點,而是以1955年前後,即被認為是政黨政治及其後的戰後政治長期創發與成形的關鍵時期,作為終點。

學習日本政治史的意義:

1.學習史實

2.同時可學習研究方法

3.了解政治的意義

目錄

作者給台灣讀者序

導言

作者序/日本的來歷:形塑現代日本的力量 梁媛淋/譯

學習日本政治史的意義/學習環境的變化/本書的特徵與結構:日本的來歷/活用歷史

第一部 近代國家與國際關係的形成 梁媛淋/譯

第一章 江戶幕府的崩壞與新秩序的摸索:邁向明治維新之路

1開國▶培里來航與江戶幕府

培里來航前夕的世界與日本/培里來航與《日美和親條約》:阿部正弘政權/哈里斯(Townsend Harris)訪日與《日美修好通商條約》

2動亂的時代▶尊皇攘夷的激化與公議輿論的走向

摸索公武合體:幕府權威的凋零/尊攘運動激化/薩長的對立與合作:從八月十八日政變到薩長同盟

3邁向大政奉還之路及其後的發展

孝明天皇之死與政局的不安定化/大政奉還:廣盡天下之公議,仰聞聖斷,同心協力,共保皇國/王政復古的大號令與人才任用

Column❶ 公議與國體

第二章 近代國家的建設:急進的近代化成功的原因是什麼?

1邁向統一國家之路

五條《御誓文》與《政體書》/邁向廢藩置縣之路

2邁向文明國家之路

岩倉使節團的派遣/文明的洗禮/將萬國公法相對化

3邁向富國強兵之路

留守政府的國內改革/征韓論政變/臺灣出兵與大久保赴清/西南戰爭:最後的士族叛亂/殖產興業政策的涵義

第三章 大日本帝國憲法的制定與議會的開設:立憲國家建設計畫

1尋求公議輿論▶幕末的立憲制度引進論

與立憲主義的邂逅公議與言路洞開

2維新政府的立憲制度論

從列侯會議到國民代表制/公議所與集議所/木戶與大久保的憲法意見書

3自由民權運動的開始與高漲

《民撰議院設立建白書》/自由民權運動的高漲與《國會開設之敕諭》/自由民權運動的歷史性意義

4大日本帝國憲法的成立

憲法制定前史/明治十四年政變/明治憲法的起草與井上毅的存在

Column❷ 福澤諭吉與井上毅

第二部 近代國家與國際關係的運作及改良:對大國化的適應與不適應 鳳氣至純平/譯

第四章 國制的建構與邁向條約修正之路:如何修正「不平等」條約

1行政國家與立憲國家

伊藤博文的訪歐憲法調查/邁向立憲國家之路:行政的整頓/天皇的立憲君主化

2立憲國家與議會政治

明治憲法下的議會制/議會政治的開始:第一次帝國議會/初期議會的混亂

3文明國家與條約修正

幕末的條約體制/條約的「不平等」/朝向條約修正

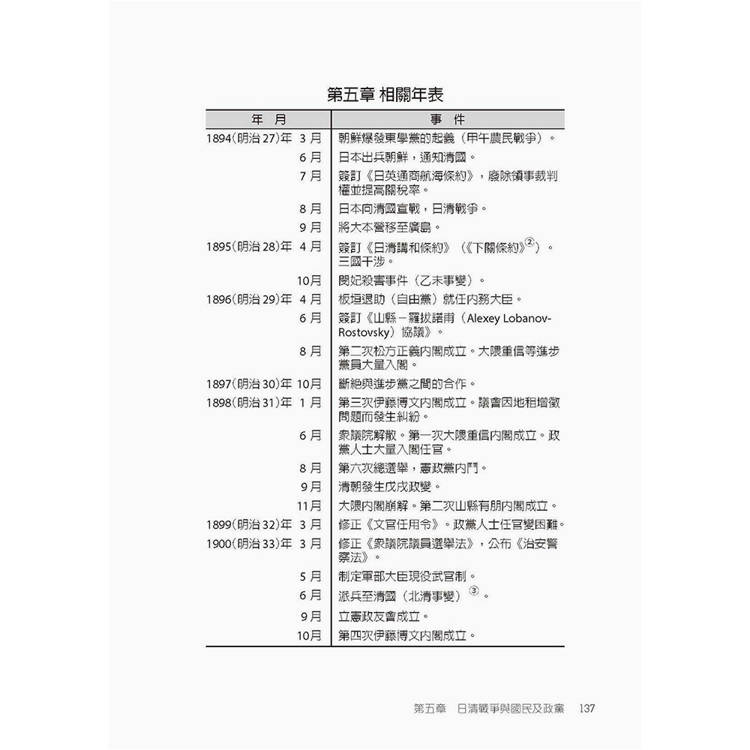

第五章 日清戰爭與國民及政黨:首次對外戰爭的意義

1邁向開戰之路:以克服「中華」為目標

朝鮮半島的情勢/國內的政治狀況/日清開戰

2戰爭指導體制的形成

國民統合的契機/國軍統合的契機/邁向建構戰後東亞關係

3國外的戰後體制與殖民地

《下關條約》與三國干涉/領有臺灣與朝鮮半島情勢/日清戰爭後的國民形象與東亞情勢:北清事變與東亞憲兵

4日清戰後經營及其糾紛:政黨的抬頭與合作

戰勝的結果:財政膨脹與政黨抬頭/政界結構的變化:藩閥與政黨的聯合與對立/激盪的1898年:財政膨脹與政黨抬頭/政官共同體制之樹立:名為橫斷型政黨的解方

Column 政治與媒體:民主之鑑

第六章 日俄戰爭與韓國併合:從中華世界到列強世界

1可避免的戰爭?

「伊藤-政友會內閣」與「山縣-貴族院」/作為政治家的桂太郎:軍事、外交、財政/伊藤退場與政府和議會對立的激烈化

2總力戰體制的原型

戰爭遂行與舉國一致/元老們的世代交替/桂園體制:安定中的變化

3日俄戰後體制

1907年的憲法改革:領導者的世代交替與政黨抬頭之中/戰後的對列強關係:滿洲問題協議會與維持現狀的隊伍/韓國併合與辛亥革命:東亞的動亂

第七章 大正民主與第一次世界大戰:2個秩序的變動

1大正政變:政黨政治的序曲

憲政擁護運動的爆發/政界重編:從政黨對官僚到政黨對政黨/非政黨勢力的奮鬥:陸軍、海軍與貴族院

2政黨政治與戰爭指導的摸索

非政友:多元內閣的成立/參與第一次世界大戰/民粹主義的登場?:第12次總選舉

3對中外交的紛亂

二十一條要求的蹉跌/大隈改造內閣的戰爭外交指導:中國政策進一步的混亂/寺內內閣與舉國一致外交:俄羅斯革命、美國參戰與西伯利亞出兵

4國內戰後體制的建立

大戰下的自由與平等:民主的時代及其反動/世界中的大日本帝國

Column 吉野作造與美濃部達吉

第三部 現代世界的誕生:近代日本帝國的分歧點 葉靜嘉/譯

第八章 第一次世界大戰後的政治與外交:成為國際社會主要行動者的日本

1真正的政黨內閣的矜持

考量第一次世界大戰後情勢的首相提名/原敬與政友會內閣成立:第一個真正的政黨內閣誕生/第一個真正的政黨內閣的施政

2國際協調體制的萌芽

第一次世界大戰的終結與東亞情勢的變動/邁向國際協調的時代:國際聯盟的創立與華盛頓會議/首相原敬的暗殺事件與繼任內閣的混亂

3邁向政黨內閣的序曲

「憲政常道」的搖籃期:轉換期的首相遴選/關東大地震的災後政治:後藤新平與科學化治理/第二次憲政擁護運動:明治立憲制下遲來的自由民主

Column 西園寺公望與近衛文麿

第九章 政黨政治的全盛與陷阱:對內採政黨政治,對外採國際協調

1邁向政黨政治的時代

護憲三派內閣的誕生:聯合政權與內閣輔佐機能的建構/地震應對及男子普選的實施/政界邁向改組:護憲三派瓦解

2邁向兩大政黨時代

加藤內閣的改組與首相之死/第一次若槻内閣與加藤留下的遺產/第一次若槻內閣的結束與兩大政黨的確立

3內政與外交的角力:和平主義與民主主義的新日本

田中內閣與首次男子普選/張作霖爆殺事件與簽署《非戰公約》/政黨政治的崛起與昭和天皇/濱口內閣與倫敦海軍軍縮問題:世界經濟大蕭條的嚴重衝擊

4致力修正政黨政治

世界經濟大蕭條下的議會政治與滿洲事變:「合作內閣」運動與政變/犬養內閣與五一五事件:「溝通就能理解」

第十章 非常時期下日本的重大轉變:國際孤立與內政變化

1齋藤內閣與滿洲國承認:《日滿議定書》與退出國際聯盟

非常時期暫定政權的誕生:宮中官僚主導/滿洲國的建設與國家承認:五族協和的理想與現實/退出國際聯盟與《塘沽協定》下的滿洲事變平息

2非常時期下的憲政改革與帝人事件:恢復平衡的困難

經濟危機與自力更生:經濟外交與國際秩序/選舉制度改革與官吏身分強化:矯正後的政黨政治重建/瀧川事件與轉向/帝人事件與邁向第二次暫定內閣的歷程

3岡田內閣與二二六事件:海軍軍縮條約的廢止與國體明徵運動

岡田內閣的成立:另一個「舉國一致」內閣/海軍軍縮條約的廢止/國體明徵運動:從天皇機關說事件到二二六事件

4二二六事件後的日本:憲政僵局與國民的缺席

二二六事件的善後處理:廣田弘毅內閣/軍部與政黨/越發混亂的政府、軍部與議會之間的關係:林銑十郎內閣

Column移民、殖民、國民:作為移民輸出國的近代日本

第四部 焦土中的日本與重組 葉靜嘉/譯

第十一章 日中全面開戰與珍珠港事件的序曲:渴望近衛文麿的日本

1近衛文麿內閣與盧溝橋事變

近衛內閣的誕生及眾人的寄望/盧溝橋事變以及就地解決的失敗/早期解決的失敗/物資的預算與和平工作:近衛內閣的摸索與總辭

2戰時體制的摸索與歐洲局勢的變化:經歷一連串挫折之後

平沼騏一郎官僚內閣的挫折/阿部信行陸軍內閣的挫折/米內光政海軍內閣的挫折

3近衛的再登場與新體制運動

近衛新政權與新政黨構想:同床異夢的體制改革/交錯的談判與混亂的治理:外交一元化的失敗/外交的混亂與日美談判的中斷:近衛時代的結束

第十二章 亞洲太平洋戰爭下的日本:帝國日本的瓦解

1開戰的邏輯與初期的戰果:東條英機內閣

作為以避戰為原則的內閣/作為戰爭指導內閣/戰況惡化

2大東亞新秩序的摸索與戰爭後方的日本社會

在東亞新秩序與自存自衛之間/占領地統治的理想與現實/戰時日本社會的生活與政治:戰時的轉型

3本土決戰論與戰爭末期的日本社會:小磯國昭內閣

終局將至與美國的日本占領計畫/小磯與米內聯合內閣的成立:陸海軍消極合作的內閣/近衛上奏文

4敗戰的過程:鈴木貫太郎內閣

鈴木貫太郎戰爭完遂內閣的成立/超高度國防化與突然到來的終戰:對「聖斷」的利用/接受敗戰的過程

Column 中央與地方制度:作為近代化的子系統

第十三章 戰後改革與日本的重新出發:恢復與國民及國際社會的連結

1《日本國憲法》的制定與政黨政治的重啟:占領改革

占領的開始/占領改革/新憲法的制定/政黨政治的重啟

2占領下的日本重建與經濟計畫

第一次吉田茂內閣:延續修憲工作/邁向經濟復興的陣痛:勞工運動、日本政府、GHQ/片山哲内閣:社會黨魁領導的中間路線聯合政權/蘆田均内閣:中間路線聯合政權的延續與挫折

3占領的結束及《日美安保條約》的締結:敗戰後的重新出發

占領政策的轉變:推動經濟復興與講和問題/朝鮮戰爭的爆發與和平條約的締結/邁向占領的終結

4戰後政治的起步:憲法、講和、安保,與1955年的政治體制

占領結束後的重新出發/戰後政治的架構:1955年體制的成立

Column 平塚雷鳥與市川房枝

名詞索引

人名索引

導言

作者序/日本的來歷:形塑現代日本的力量 梁媛淋/譯

學習日本政治史的意義/學習環境的變化/本書的特徵與結構:日本的來歷/活用歷史

第一部 近代國家與國際關係的形成 梁媛淋/譯

第一章 江戶幕府的崩壞與新秩序的摸索:邁向明治維新之路

1開國▶培里來航與江戶幕府

培里來航前夕的世界與日本/培里來航與《日美和親條約》:阿部正弘政權/哈里斯(Townsend Harris)訪日與《日美修好通商條約》

2動亂的時代▶尊皇攘夷的激化與公議輿論的走向

摸索公武合體:幕府權威的凋零/尊攘運動激化/薩長的對立與合作:從八月十八日政變到薩長同盟

3邁向大政奉還之路及其後的發展

孝明天皇之死與政局的不安定化/大政奉還:廣盡天下之公議,仰聞聖斷,同心協力,共保皇國/王政復古的大號令與人才任用

Column❶ 公議與國體

第二章 近代國家的建設:急進的近代化成功的原因是什麼?

1邁向統一國家之路

五條《御誓文》與《政體書》/邁向廢藩置縣之路

2邁向文明國家之路

岩倉使節團的派遣/文明的洗禮/將萬國公法相對化

3邁向富國強兵之路

留守政府的國內改革/征韓論政變/臺灣出兵與大久保赴清/西南戰爭:最後的士族叛亂/殖產興業政策的涵義

第三章 大日本帝國憲法的制定與議會的開設:立憲國家建設計畫

1尋求公議輿論▶幕末的立憲制度引進論

與立憲主義的邂逅公議與言路洞開

2維新政府的立憲制度論

從列侯會議到國民代表制/公議所與集議所/木戶與大久保的憲法意見書

3自由民權運動的開始與高漲

《民撰議院設立建白書》/自由民權運動的高漲與《國會開設之敕諭》/自由民權運動的歷史性意義

4大日本帝國憲法的成立

憲法制定前史/明治十四年政變/明治憲法的起草與井上毅的存在

Column❷ 福澤諭吉與井上毅

第二部 近代國家與國際關係的運作及改良:對大國化的適應與不適應 鳳氣至純平/譯

第四章 國制的建構與邁向條約修正之路:如何修正「不平等」條約

1行政國家與立憲國家

伊藤博文的訪歐憲法調查/邁向立憲國家之路:行政的整頓/天皇的立憲君主化

2立憲國家與議會政治

明治憲法下的議會制/議會政治的開始:第一次帝國議會/初期議會的混亂

3文明國家與條約修正

幕末的條約體制/條約的「不平等」/朝向條約修正

第五章 日清戰爭與國民及政黨:首次對外戰爭的意義

1邁向開戰之路:以克服「中華」為目標

朝鮮半島的情勢/國內的政治狀況/日清開戰

2戰爭指導體制的形成

國民統合的契機/國軍統合的契機/邁向建構戰後東亞關係

3國外的戰後體制與殖民地

《下關條約》與三國干涉/領有臺灣與朝鮮半島情勢/日清戰爭後的國民形象與東亞情勢:北清事變與東亞憲兵

4日清戰後經營及其糾紛:政黨的抬頭與合作

戰勝的結果:財政膨脹與政黨抬頭/政界結構的變化:藩閥與政黨的聯合與對立/激盪的1898年:財政膨脹與政黨抬頭/政官共同體制之樹立:名為橫斷型政黨的解方

Column 政治與媒體:民主之鑑

第六章 日俄戰爭與韓國併合:從中華世界到列強世界

1可避免的戰爭?

「伊藤-政友會內閣」與「山縣-貴族院」/作為政治家的桂太郎:軍事、外交、財政/伊藤退場與政府和議會對立的激烈化

2總力戰體制的原型

戰爭遂行與舉國一致/元老們的世代交替/桂園體制:安定中的變化

3日俄戰後體制

1907年的憲法改革:領導者的世代交替與政黨抬頭之中/戰後的對列強關係:滿洲問題協議會與維持現狀的隊伍/韓國併合與辛亥革命:東亞的動亂

第七章 大正民主與第一次世界大戰:2個秩序的變動

1大正政變:政黨政治的序曲

憲政擁護運動的爆發/政界重編:從政黨對官僚到政黨對政黨/非政黨勢力的奮鬥:陸軍、海軍與貴族院

2政黨政治與戰爭指導的摸索

非政友:多元內閣的成立/參與第一次世界大戰/民粹主義的登場?:第12次總選舉

3對中外交的紛亂

二十一條要求的蹉跌/大隈改造內閣的戰爭外交指導:中國政策進一步的混亂/寺內內閣與舉國一致外交:俄羅斯革命、美國參戰與西伯利亞出兵

4國內戰後體制的建立

大戰下的自由與平等:民主的時代及其反動/世界中的大日本帝國

Column 吉野作造與美濃部達吉

第三部 現代世界的誕生:近代日本帝國的分歧點 葉靜嘉/譯

第八章 第一次世界大戰後的政治與外交:成為國際社會主要行動者的日本

1真正的政黨內閣的矜持

考量第一次世界大戰後情勢的首相提名/原敬與政友會內閣成立:第一個真正的政黨內閣誕生/第一個真正的政黨內閣的施政

2國際協調體制的萌芽

第一次世界大戰的終結與東亞情勢的變動/邁向國際協調的時代:國際聯盟的創立與華盛頓會議/首相原敬的暗殺事件與繼任內閣的混亂

3邁向政黨內閣的序曲

「憲政常道」的搖籃期:轉換期的首相遴選/關東大地震的災後政治:後藤新平與科學化治理/第二次憲政擁護運動:明治立憲制下遲來的自由民主

Column 西園寺公望與近衛文麿

第九章 政黨政治的全盛與陷阱:對內採政黨政治,對外採國際協調

1邁向政黨政治的時代

護憲三派內閣的誕生:聯合政權與內閣輔佐機能的建構/地震應對及男子普選的實施/政界邁向改組:護憲三派瓦解

2邁向兩大政黨時代

加藤內閣的改組與首相之死/第一次若槻内閣與加藤留下的遺產/第一次若槻內閣的結束與兩大政黨的確立

3內政與外交的角力:和平主義與民主主義的新日本

田中內閣與首次男子普選/張作霖爆殺事件與簽署《非戰公約》/政黨政治的崛起與昭和天皇/濱口內閣與倫敦海軍軍縮問題:世界經濟大蕭條的嚴重衝擊

4致力修正政黨政治

世界經濟大蕭條下的議會政治與滿洲事變:「合作內閣」運動與政變/犬養內閣與五一五事件:「溝通就能理解」

第十章 非常時期下日本的重大轉變:國際孤立與內政變化

1齋藤內閣與滿洲國承認:《日滿議定書》與退出國際聯盟

非常時期暫定政權的誕生:宮中官僚主導/滿洲國的建設與國家承認:五族協和的理想與現實/退出國際聯盟與《塘沽協定》下的滿洲事變平息

2非常時期下的憲政改革與帝人事件:恢復平衡的困難

經濟危機與自力更生:經濟外交與國際秩序/選舉制度改革與官吏身分強化:矯正後的政黨政治重建/瀧川事件與轉向/帝人事件與邁向第二次暫定內閣的歷程

3岡田內閣與二二六事件:海軍軍縮條約的廢止與國體明徵運動

岡田內閣的成立:另一個「舉國一致」內閣/海軍軍縮條約的廢止/國體明徵運動:從天皇機關說事件到二二六事件

4二二六事件後的日本:憲政僵局與國民的缺席

二二六事件的善後處理:廣田弘毅內閣/軍部與政黨/越發混亂的政府、軍部與議會之間的關係:林銑十郎內閣

Column移民、殖民、國民:作為移民輸出國的近代日本

第四部 焦土中的日本與重組 葉靜嘉/譯

第十一章 日中全面開戰與珍珠港事件的序曲:渴望近衛文麿的日本

1近衛文麿內閣與盧溝橋事變

近衛內閣的誕生及眾人的寄望/盧溝橋事變以及就地解決的失敗/早期解決的失敗/物資的預算與和平工作:近衛內閣的摸索與總辭

2戰時體制的摸索與歐洲局勢的變化:經歷一連串挫折之後

平沼騏一郎官僚內閣的挫折/阿部信行陸軍內閣的挫折/米內光政海軍內閣的挫折

3近衛的再登場與新體制運動

近衛新政權與新政黨構想:同床異夢的體制改革/交錯的談判與混亂的治理:外交一元化的失敗/外交的混亂與日美談判的中斷:近衛時代的結束

第十二章 亞洲太平洋戰爭下的日本:帝國日本的瓦解

1開戰的邏輯與初期的戰果:東條英機內閣

作為以避戰為原則的內閣/作為戰爭指導內閣/戰況惡化

2大東亞新秩序的摸索與戰爭後方的日本社會

在東亞新秩序與自存自衛之間/占領地統治的理想與現實/戰時日本社會的生活與政治:戰時的轉型

3本土決戰論與戰爭末期的日本社會:小磯國昭內閣

終局將至與美國的日本占領計畫/小磯與米內聯合內閣的成立:陸海軍消極合作的內閣/近衛上奏文

4敗戰的過程:鈴木貫太郎內閣

鈴木貫太郎戰爭完遂內閣的成立/超高度國防化與突然到來的終戰:對「聖斷」的利用/接受敗戰的過程

Column 中央與地方制度:作為近代化的子系統

第十三章 戰後改革與日本的重新出發:恢復與國民及國際社會的連結

1《日本國憲法》的制定與政黨政治的重啟:占領改革

占領的開始/占領改革/新憲法的制定/政黨政治的重啟

2占領下的日本重建與經濟計畫

第一次吉田茂內閣:延續修憲工作/邁向經濟復興的陣痛:勞工運動、日本政府、GHQ/片山哲内閣:社會黨魁領導的中間路線聯合政權/蘆田均内閣:中間路線聯合政權的延續與挫折

3占領的結束及《日美安保條約》的締結:敗戰後的重新出發

占領政策的轉變:推動經濟復興與講和問題/朝鮮戰爭的爆發與和平條約的締結/邁向占領的終結

4戰後政治的起步:憲法、講和、安保,與1955年的政治體制

占領結束後的重新出發/戰後政治的架構:1955年體制的成立

Column 平塚雷鳥與市川房枝

名詞索引

人名索引

試閱

台灣版序

關於臺灣版的出版

楊素霞/譯

我們對於合著的《日本政治史──形塑現代日本的力量》(有斐閣,2020 )能譯成繁體中文,並在臺灣出版,讓臺灣的讀者得以閱讀,感到無比欣喜。

本書是由在日本社會科學出版領域擁有悠久傳統與高度信賴的出版社──有斐閣,所推出的學習( Studia )系列叢書之一。該系列叢書名稱源自拉丁語,意指「熱情與學問」,旨在結合最新的研究成果,培養讀者自主思考與學習能力。

本書亦是在這種理念下,由三位專攻政治學與憲法學的學者共同合作,整理日本近現代政治的發展歷程,並試圖提供理解現代日本的視角。在日本國內,本書已被廣泛運用於各大學的政治學與歷史學課程。特別值得一提的是,本書的敘述不僅止於二戰日本戰敗的1945 年,而是延伸至戰後日本政治真正起步的1955 年。這一點受到高度關注與好評。因為1955 年正是一個新的起點,在承襲過去經驗的基礎上,日本試圖與國際社會及國內社會建立穩定且和諧的關係,同時這也是與當今日本相連接的歷史階段。

本書原本是以日本學生為主要讀者對象所撰寫,但能讓臺灣讀者閱讀,意義格外深遠。從1895 年到1945年,臺灣與日本曾同屬一國家體制,經歷總督府的殖民統治。在戰後的政治發展中,日本的「55 年體制」及政黨重組的歷程,若與臺灣的民主化與多黨化進程相對照,能看出諸多相似之處。當然,兩者亦存在顯著差異。透過比較臺灣與日本的歷史,將有助於更深層理解彼此的經驗。

在東亞地區,臺灣與日本都成功實現近代化與民主化。當我們將這兩者視為「鏡中映像」進行比較時,不僅可重新確認兩國的發展軌跡,也能更清晰地展望未來。我們深切期盼,本書能在這方面為讀者提供一些助益。

在臺灣版的出版過程中,我們要衷心感謝審定者楊素霞老師、所有參與翻譯工作的人員,以及日本臺灣交流協會等相關單位的支持與協助。最重要的是,我們對每一位願意翻閱本書的臺灣讀者,致上最深的敬意與謝意,並期盼與臺灣朋友們持續維繫深厚的友誼。

2025 年9 月1 日

全體作者

導讀

楊素霞

本書書名為《日本政治史―形塑現代日本的力量》(日文:《日本政治史─現代日本を形作るもの》)。乍看,讀者可能以為這是一部涵蓋自古至今的通史著作。然而,如副標題所示,本書實則聚焦於形塑現代日本的力量為何。

第十三章結尾提到:「日本的民主政治,事實上是在經歷幕末維新變革後引入的立憲政治框架中孕育而成。」可見本書關懷的核心,在於探討當今日本民主政治發展的關鍵因素與歷程。

筆者認為本書有三大特色。第一,本書所探究的日本政治史,並非從史前橫跨至當代的整體歷史全貌,而是聚焦於自幕末維新以來、約一百年間的歷史脈絡。具體而言,從象徵西力東漸的黑船來航( 1853 ),日本積極探索近代民族國家的建構之始,至1955 年自由民主黨執政後所確立的戰後政治體制為止。此一「55 年體制」在冷戰格局下,奠定了日本在美國主導之國際秩序中的地位,也建立起現代日本的政治與外交基本框架。

第二大特色是,本書以「公議輿論(公論)」為貫穿日本近現代政治變遷的核心概念,作為解釋歷史發展的分析軸心。作者群指出,「公論」在幕末時期作為反幕運動的正當性來源,推動政治參與和制度改革,進而深刻影響明治時期的國家建構。其後,無論是在大正時期政黨政治逐漸興起、政治運作趨向代議化與輿論政治,或昭和初期政黨機能退化、政治日益走向國家動員體制的過程中,公論始終是理解政治變動的重要線索。二戰之後雖經歷制度性重建與民主改革,但本書強調,民主政治的思想根基並非全然移植自西方,而是可追溯至幕末以來圍繞公論所形成的政治文化與實踐傳統。透過此一長時段視角,作者群揭示日本政治史中公論與制度之間的動態關係,並反思民主政治如何在歷史脈絡中逐步形塑而成。

這樣的歷史解釋在臺灣學術論述中並不常見。臺灣對於日本近現代史的研究,多聚焦於中日關係史,特別是「抗日」戰爭,或日本殖民統治臺灣的歷史。無論哪一主題,往往都僅提及幕末維新的政權轉變、明治維新的近代化改革,以及昭和時期的侵略戰爭。

然而,臺灣過去長期受日本統治,深受其近代化政策影響,日本政治的發展與變遷也直接或間接影響臺灣的政治與社會結構。尤其在戰後臺灣邁向民主化的進程中,無論是憲法架構或民主實踐,皆可與日本經驗相對照。日本在傳統文化與現代政治之間尋求平衡的轉型經驗,對兼具傳統與現代性的臺灣民主政治,提供了重要參考。透過本書的論述,臺灣學界與關心政治發展的讀者, 將更清楚理解民主制度背後的歷史條件與政治文化脈絡。

第三大特色為,歷史學與政治學的交融,這與三位作者的學術背景密切相關。清水唯一朗教授與村井良太教授專攻政治學,瀧井一博教授則專精憲法學,三人同時亦從事歷史學研究。他們結合歷史學與政治學的研究手法與知識,深入探討幕末維新以來,日本如何建立起近代政治體制。書中詳盡分析政治學核心議題,包括憲法制定、政府組織與權力運作、選舉制度、地方政治,以及政治家與政黨、官僚、利益團體、輿論與媒體,並探討與內政密不可分的外交政策。此外,本書還深入剖析政治文化與思想流變,涵蓋民本主義、自由主義與社會主義等思潮的碰撞與調和。本書既是歷史學研究成果,也是關於日本立憲政治發展的政治學專論;兼顧宏觀歷史脈絡與微觀政治事件,讓讀者能掌握整體趨勢,亦不失對細節的理解。

相較之下,臺灣學界在人文與社會科學領域間的對話仍不夠活絡。政治學研究少有結合歷史學視角者,歷史學則相對缺乏政治學理論的應用與思辨。本書展現出跨領域研究的深度與可能性,為臺灣學界提供一種值得參照的知識整合範式。

綜言之,本書聚焦近百年日本政治發展,揭示形塑現代日本的關鍵力量,並深入分析民主政治如何在歷史條件與政治文化脈絡中逐步生成。在翻譯給臺灣讀者時,我們保留了全文以日本為主體的視角,歷史名詞以日文名詞翻譯為主,於註釋中提供中文名詞或原文,方便讀者查找對照。

對臺灣讀者而言,本書不僅有助於理解日本政治制度的形成脈絡,更促使我們重新省思自身民主發展的歷史根源與制度基礎。無論是作為日本政治史的入門讀物,或作為跨學科研究的參考,本書皆具極高價值。

第一章 江戶幕府的崩壞與新秩序的摸索:邁向明治維新之路

1開國▶培里來航與江戶幕府

培里來航前夕的世界與日本

明治維新是從何時開始,又是於何時結束呢?讓我們先從某位人物的視角來看。這名少年生於1849年,也就是嘉永2年,是住在京都的右大臣的次男,2年後成為與右大臣同等級的公卿西園寺家養子。西園寺家擅長彈琵琶,因此他長大後或許會成為琵琶師傅,但時勢卻不允許他這麼做。研究日本的學者詹森(Marius Berthus Jansen)在幕末的遊說家坂本龍馬傳記的開頭寫道:「日本從事維新運動的人,在成長期間經歷的重要思想上與政治上的經驗,就是發現他們的社會無法抵抗西方的威脅。」(Jansen 2009)少年西園寺也在其身處環境的激烈變化中,走過了一段直到1940年為止、不算短的生涯。

19世紀中葉,日本面臨的首要危機是對外方面的。嘉永6年6月3日,美國東印度艦隊司令官培里率領4艘黑船出現在浦賀海濱,要求日本改變對外政策。

培里造訪的19世紀,當時國際環境的特徵是地球上出現了一個統合的世界。以往的世界存在著伊斯蘭教世界、基督教世界,以及以中國為核心的東亞世界等幾個不同的文明圈,並且彼此交流。但18世紀後半,達成產業革命的歐洲文明國家,卻逐漸強制周遭國家接受世界市場的一體性。從1648年的《西發里亞條約》開始,在歐洲,國際關係基本上以主權國家為中心,而這些國家開始在海外擁有殖民地。因此,日本面臨西力東漸的危機,同時也是所有東亞國家所面臨的危機。

過去盛行的日、中、朝東亞三國的關係,在19世紀變得淡薄。經歷好幾次遠征、建立大帝國的清國也成為自給自足的大國,貿易僅限於廣州;而李氏朝鮮與中國之間,雖然保持冊封、朝貢關係的「屬國」地位,但也被承認擁有「自主」的外交關係。朝鮮與日本之間,從18世紀後半開始不再進行交易,對文化交流有所貢獻的朝鮮通信使也不再前往江戶,只造訪對馬,這一交流也在1811年中斷。在這樣的情況下,清國於1840年爆發的鴉片戰爭中戰敗,因1842年的《南京條約》等一連串條約而割讓香港,擴大開港地,也承認了治外法權,放棄關稅自主權,並賦予列強最惠國待遇。另一方面,原為英國殖民地的美國,獨立後作為大西洋國家重新出發,將領土不斷向西擴張,1848年在從墨西哥奪取的加州發現金砂,人口迅速增長,以取得鯨油為目的的捕鯨漁業也變得興盛,往來於太平洋的美國船隻也增加了。在培里之前,美國曾好幾次敲響了日本大門。此外,北方的俄羅斯也頻頻向日本要求通商。

日本經過戰國時代,到了17世紀初,武士政權在江戶開立幕府,由幕府及各藩所組成的幕藩體制維繫了長久的和平。幕府的政事由以譜代大名為主組成的幕閣處理,具有排他性,學問上尊崇儒家學說,特別鼓勵學習朱子學,但與中國和朝鮮不同,並未引進相當於官僚考試的科舉制度。幕藩體制的特色在於凍結下列3個要素(升味 1988):第一個要素是朝廷,朝廷一方面被幕府嚴加管理,另一方面又作為使幕府統治正當化的制度性權威而得以留存,並藉由朱子學打造出「大政委任」的擬制。第二個要素是外樣大名,他們與德川幕府之間雖存在類似主從關係的制度,但外樣大名與朝廷一樣都是幕府嚴格管理的對象。第三個要素是外國,各藩被禁止個別與外國從事貿易,只能在幕府的管理下維持有限的對外關係。在江戶時期,日本透過宗家(對馬)與朝鮮交流,透過島津家(薩摩)與琉球交流,透過松前家(蝦夷地南端)與蝦夷地的原住民,也就是愛努人交流,並透過德川直轄的長崎與其他國家,也就是中國和荷蘭有所交流,從而建立所謂鎖國政策的傳統。

在260年長久的和平之下,江戶變成擁有百萬人口的都市,各藩也設立藩校。明治維新後,日本的近代化受到全世界關注,但江戶時期的遺產非常龐大,文物和學術自不用說,還有俳句與劍術等。在德川家的統治之下,各藩雖擁有各自的國家,但同時也逐漸意識到日本這個國家單位的存在。

培里來航與《日美和親條約》:阿部正弘政權

另一方面,幕府為財政所苦,不得不進行一次次改革。在藩政改革中取得成功的藩與失敗的藩之間,也產生實力落差。加上前述日本近海頻頻出現外國船隻,幕府對北方領土的關心也因此萌芽。因為發生英國軍艦入侵長崎港的費頓號(Phaeton)事件,幕府於1852年發布《無二念驅逐令》(《異國船驅逐令》),下令驅逐清國及荷蘭以外的所有外國船隻。此命令雖然旨在表達強硬態度以避免與外國之間的摩擦,但1837年美國船莫里森號(Morrison)為了表示友好,帶著日本漂流民前來時,卻遭到砲擊驅趕。批判此事的渡邊崋山與高野長英等洋學家,也在蠻社之獄中遭到鎮壓。

鴉片戰爭的消息傳到日本後,幕府在1842年下達《薪水給付令》,轉而採取提供外國漂流船薪柴、水和食物,讓他們儘速離開日本的方針。大國中國的戰敗雖然令人驚愕,但荷蘭卻比日本更為重視。荷蘭透過《別段風說書》詳細傳達鴉片戰爭的消息,唯恐日本重蹈覆轍,於1844年將國王的親筆信交付給幕府,規勸日本開國。幕府雖然拒絕荷蘭的提議,但1852年也從荷蘭那邊得知美國使節培里即將造訪日本的消息。

果真,培里經過琉球王國和小笠原諸島,率領由4艘軍艦組成的艦隊來到浦賀海濱。老中首座、也是福山藩主阿部正弘,負責幕府方的應對工作。考慮到鴉片戰爭,他在放棄鎖國祖法及開戰的可能性之間猶豫不決,最後決定暫且在浦賀接下美國總統菲爾莫爾(Millard Fillmore)要求開國與通商的來信。當時培里的準備非常周到,如前所述,他透過荷蘭對幕府事先通告這次來訪。培里雖然維持著強硬態度,但仍告知幕府翌年會再來,以接受日本的回覆,便在測量江戶灣後,再次向琉球王國航行而去。

阿部面臨這個前所未有的危機後,採取了變更過往統治方式的行動。首先,他向各大名及幕臣展示美國總統信件的日文翻譯,並尋求意見。雖未獲得什麼卓越的意見,但是這件事也成為遇到重大事務之時,廣泛徵求意見的「公議輿論」意識擴散的契機。其次,阿部透過京都所司代向朝廷傳達了當時的狀況,幕府首腦明白西歐列強與日本在國防的能力差距,預料到可能不得不放棄長久以來的鎖國傳統,為了緩和國內對於違背傳統的反抗,於是採取了這樣的措施。最後,阿部從幕臣中提拔新秀,如擔任海防掛的岩瀨忠震,還有川路聖謨、勝海舟等人。又將禁止建造大船的命令改成許可制,建設砲臺,鑄造大炮,並向荷蘭訂購軍船,設立長崎海軍傳習所。之後,文久元年6月(1861年7月)軍艦奉行旗下出現被稱為軍艦組的海軍將校組織,這就是日本西式海軍的起源。阿部還設置了蕃書調所,讓傳統的蘭學發展成洋學。

要求日本開國的並不只美國,繼培里之後,俄羅斯使節普查欽(Yevfimiy Vasilyevich Putyatin)為了與日本建交而造訪長崎。受此刺激的培里,於嘉永7年1月(1854年2月)年初就再次來訪,並於橫濱登陸。從美國給將軍的禮品中包含了4分之1大小的蒸氣鐵路模型等物品,可看出他們自比為文明的傳教士的想法,也看得出期望日本能積極吸收西方文明的意圖。兩國談判的結果,於3月簽訂《日美和親條約》,其中規定日本要提供美國船所需的燃料及食物等物資,救助遇難船隻及船員,開放下田與箱館2個港口,允許美國領事駐留,並給予美國單方面的最惠國待遇。最惠國待遇後來被認為是不平等條約的一個要素,但這也是可以避免與各國一一交涉,節省外交成本的做法。幕府與英國、俄羅斯、荷蘭也締結了相同條約,在與英國、俄羅斯之間的條約中答應加開長崎港,這個權利也因最惠國待遇而擴散到其他國家。附帶一提,培里回程時又造訪琉球,簽訂了《琉美修好條約》。

松代藩士佐久間象山因鴉片戰爭而大受衝擊,提倡「和魂洋才」,努力學習兵學與砲術等蘭學。其門人、兵學家長州藩士吉田松陰意圖偷渡到美國,卻被拒絕還因而入獄。和親條約雖然在鎖國體制上開了一個大洞,但對幕府來說,在抵抗開放通商這一點上具有一定成效。然而,成就此事的背景是美國重視中國市場,英國則因為克里米亞戰爭,一開始就抑制了與日本貿易的願望。

哈里斯(Townsend Harris)訪日與《日美修好通商條約》

繼開港之後,接著成為問題的是對世界敞開市場的開市,也就是國際貿易。根據《日美和親條約》,1856年被派遣到日本的哈里斯總領事於此登場。

哈里斯是陶瓷器的進口商,也曾當過駐清國寧波領事,他為了簽訂通商條約,希望在江戶謁見將軍。鄰國的清國因為亞羅船(Arrow)事件正與英法兩國進行第二次鴉片戰爭,哈里斯努力說服日本,與美國簽訂通商條約才能為日本帶來利益。遊說的成果是於安政4年5月(1857年6月)簽訂《日美和親條約》的附加規定,也就是所謂的《下田條約》,在協約的第四條中定下了關於領事裁判權的規定。

同一時期,由於阿部猝逝,幕府的實權轉移到擔任老中首座的佐倉藩主堀田正睦手上;他誠實地接受日本與外國間的武力差距,並與有實力的大名合作,但藉由朝廷的權威實行開國的基本方針並未改變。安政5年(1858),在幕臣中也出現了希望積極開國的聲音之際,堀田向朝廷尋求簽訂《日美修好通商條約》的敕許,他似乎認為藉此能較容易獲得批准。然而,孝明天皇認為開國會玷汙神州,並以公議尚未充分實行為由,拒絕了堀田的請求。

堀田因此辭去老中之職,過去阿部尋求各方意見時主張開國的彥根藩主井伊直弼成為大老,打算重啟公議。就在這個節骨眼上,清國承認戰敗,簽署了《天津條約》,哈里斯又強調英法的威脅,強硬地逼迫幕府簽署通商條約。在急迫的情勢下,井伊決心在尚未獲得敕許的狀態下簽訂《日美修好通商條約》。

此條約中規定,神奈川、長崎、新潟及兵庫開港,江戶及大坂開市,自由貿易通商,在開港地設置居留地,禁止一般外國人在日本國內旅行,承認居留地內的領事裁判權,日本的關稅由雙方協商決定等事務。日本與荷蘭、俄羅斯、英國及法國也簽訂相同條約,這些條約合稱為「安政五國條約」。相較於培里越過大西洋來到日本,1860年帶著《日美修好通商條約》批准書出發的日本遣美使節團,則橫越了太平洋。此時,曾在長崎海軍傳習所跟隨荷蘭士官學習的幕臣勝海舟,擔任隨行船咸臨丸的艦長;曾漂流海外,並在美國社會生活的土佐出身的強.萬次郎,也就是中濱萬次郎擔任口譯;而曾在大坂的緒方洪庵所開設的適適齋塾學習的中津藩士福澤諭吉也在船上。遣美使節一行人,在美國受到熱烈歡迎。

另一方面,幕末時期的貿易進出口額以橫濱占壓倒性地位,與日本貿易的國家中,英國占據了主導地位。美國在1861年到1865年間,因南北戰爭分身乏術,貿易額因此減少。日本對外出口生絲及茶葉等物品,從外國則進口了毛織品、棉織品及武器等物品,因為貿易上大幅出超,導致物價上升。此外,日本與外國在金銀比價上相差懸殊,在外國是1比15,在日本則是1比5,因此直到鑄造新貨幣為止,一時之間有大量金幣流出海外。儘管存在這樣的混亂,比起原本被西方國家視為主要市場的中國,被認為是停泊港或薪水補給地的日本,其市場價值則因中國國內局勢混亂而逐漸水漲船高。

就這樣,日本開國了。幕府雖曾尋求天皇敕許,卻在還未取得敕許便簽訂條約,這件事讓日本的對外危機轉變為內部危機,也成為朝廷作為代表國民情感的權力崛起的契機,進而與代表國家理性的幕府對立。另一方面,近年來對於幕末外交的評價較高,對外貿易也蘊含了重新強化幕府的契機。這些條約雖然被認為是不平等條約,但與清國相比,幕末的條約與因敗戰而簽定的不平等條約在本質上不同。固然,在簽約後的混亂當中,與外國協定的關稅利率下降,也會造成不平等性提高。

關於臺灣版的出版

楊素霞/譯

我們對於合著的《日本政治史──形塑現代日本的力量》(有斐閣,2020 )能譯成繁體中文,並在臺灣出版,讓臺灣的讀者得以閱讀,感到無比欣喜。

本書是由在日本社會科學出版領域擁有悠久傳統與高度信賴的出版社──有斐閣,所推出的學習( Studia )系列叢書之一。該系列叢書名稱源自拉丁語,意指「熱情與學問」,旨在結合最新的研究成果,培養讀者自主思考與學習能力。

本書亦是在這種理念下,由三位專攻政治學與憲法學的學者共同合作,整理日本近現代政治的發展歷程,並試圖提供理解現代日本的視角。在日本國內,本書已被廣泛運用於各大學的政治學與歷史學課程。特別值得一提的是,本書的敘述不僅止於二戰日本戰敗的1945 年,而是延伸至戰後日本政治真正起步的1955 年。這一點受到高度關注與好評。因為1955 年正是一個新的起點,在承襲過去經驗的基礎上,日本試圖與國際社會及國內社會建立穩定且和諧的關係,同時這也是與當今日本相連接的歷史階段。

本書原本是以日本學生為主要讀者對象所撰寫,但能讓臺灣讀者閱讀,意義格外深遠。從1895 年到1945年,臺灣與日本曾同屬一國家體制,經歷總督府的殖民統治。在戰後的政治發展中,日本的「55 年體制」及政黨重組的歷程,若與臺灣的民主化與多黨化進程相對照,能看出諸多相似之處。當然,兩者亦存在顯著差異。透過比較臺灣與日本的歷史,將有助於更深層理解彼此的經驗。

在東亞地區,臺灣與日本都成功實現近代化與民主化。當我們將這兩者視為「鏡中映像」進行比較時,不僅可重新確認兩國的發展軌跡,也能更清晰地展望未來。我們深切期盼,本書能在這方面為讀者提供一些助益。

在臺灣版的出版過程中,我們要衷心感謝審定者楊素霞老師、所有參與翻譯工作的人員,以及日本臺灣交流協會等相關單位的支持與協助。最重要的是,我們對每一位願意翻閱本書的臺灣讀者,致上最深的敬意與謝意,並期盼與臺灣朋友們持續維繫深厚的友誼。

2025 年9 月1 日

全體作者

導讀

楊素霞

本書書名為《日本政治史―形塑現代日本的力量》(日文:《日本政治史─現代日本を形作るもの》)。乍看,讀者可能以為這是一部涵蓋自古至今的通史著作。然而,如副標題所示,本書實則聚焦於形塑現代日本的力量為何。

第十三章結尾提到:「日本的民主政治,事實上是在經歷幕末維新變革後引入的立憲政治框架中孕育而成。」可見本書關懷的核心,在於探討當今日本民主政治發展的關鍵因素與歷程。

筆者認為本書有三大特色。第一,本書所探究的日本政治史,並非從史前橫跨至當代的整體歷史全貌,而是聚焦於自幕末維新以來、約一百年間的歷史脈絡。具體而言,從象徵西力東漸的黑船來航( 1853 ),日本積極探索近代民族國家的建構之始,至1955 年自由民主黨執政後所確立的戰後政治體制為止。此一「55 年體制」在冷戰格局下,奠定了日本在美國主導之國際秩序中的地位,也建立起現代日本的政治與外交基本框架。

第二大特色是,本書以「公議輿論(公論)」為貫穿日本近現代政治變遷的核心概念,作為解釋歷史發展的分析軸心。作者群指出,「公論」在幕末時期作為反幕運動的正當性來源,推動政治參與和制度改革,進而深刻影響明治時期的國家建構。其後,無論是在大正時期政黨政治逐漸興起、政治運作趨向代議化與輿論政治,或昭和初期政黨機能退化、政治日益走向國家動員體制的過程中,公論始終是理解政治變動的重要線索。二戰之後雖經歷制度性重建與民主改革,但本書強調,民主政治的思想根基並非全然移植自西方,而是可追溯至幕末以來圍繞公論所形成的政治文化與實踐傳統。透過此一長時段視角,作者群揭示日本政治史中公論與制度之間的動態關係,並反思民主政治如何在歷史脈絡中逐步形塑而成。

這樣的歷史解釋在臺灣學術論述中並不常見。臺灣對於日本近現代史的研究,多聚焦於中日關係史,特別是「抗日」戰爭,或日本殖民統治臺灣的歷史。無論哪一主題,往往都僅提及幕末維新的政權轉變、明治維新的近代化改革,以及昭和時期的侵略戰爭。

然而,臺灣過去長期受日本統治,深受其近代化政策影響,日本政治的發展與變遷也直接或間接影響臺灣的政治與社會結構。尤其在戰後臺灣邁向民主化的進程中,無論是憲法架構或民主實踐,皆可與日本經驗相對照。日本在傳統文化與現代政治之間尋求平衡的轉型經驗,對兼具傳統與現代性的臺灣民主政治,提供了重要參考。透過本書的論述,臺灣學界與關心政治發展的讀者, 將更清楚理解民主制度背後的歷史條件與政治文化脈絡。

第三大特色為,歷史學與政治學的交融,這與三位作者的學術背景密切相關。清水唯一朗教授與村井良太教授專攻政治學,瀧井一博教授則專精憲法學,三人同時亦從事歷史學研究。他們結合歷史學與政治學的研究手法與知識,深入探討幕末維新以來,日本如何建立起近代政治體制。書中詳盡分析政治學核心議題,包括憲法制定、政府組織與權力運作、選舉制度、地方政治,以及政治家與政黨、官僚、利益團體、輿論與媒體,並探討與內政密不可分的外交政策。此外,本書還深入剖析政治文化與思想流變,涵蓋民本主義、自由主義與社會主義等思潮的碰撞與調和。本書既是歷史學研究成果,也是關於日本立憲政治發展的政治學專論;兼顧宏觀歷史脈絡與微觀政治事件,讓讀者能掌握整體趨勢,亦不失對細節的理解。

相較之下,臺灣學界在人文與社會科學領域間的對話仍不夠活絡。政治學研究少有結合歷史學視角者,歷史學則相對缺乏政治學理論的應用與思辨。本書展現出跨領域研究的深度與可能性,為臺灣學界提供一種值得參照的知識整合範式。

綜言之,本書聚焦近百年日本政治發展,揭示形塑現代日本的關鍵力量,並深入分析民主政治如何在歷史條件與政治文化脈絡中逐步生成。在翻譯給臺灣讀者時,我們保留了全文以日本為主體的視角,歷史名詞以日文名詞翻譯為主,於註釋中提供中文名詞或原文,方便讀者查找對照。

對臺灣讀者而言,本書不僅有助於理解日本政治制度的形成脈絡,更促使我們重新省思自身民主發展的歷史根源與制度基礎。無論是作為日本政治史的入門讀物,或作為跨學科研究的參考,本書皆具極高價值。

第一章 江戶幕府的崩壞與新秩序的摸索:邁向明治維新之路

1開國▶培里來航與江戶幕府

培里來航前夕的世界與日本

明治維新是從何時開始,又是於何時結束呢?讓我們先從某位人物的視角來看。這名少年生於1849年,也就是嘉永2年,是住在京都的右大臣的次男,2年後成為與右大臣同等級的公卿西園寺家養子。西園寺家擅長彈琵琶,因此他長大後或許會成為琵琶師傅,但時勢卻不允許他這麼做。研究日本的學者詹森(Marius Berthus Jansen)在幕末的遊說家坂本龍馬傳記的開頭寫道:「日本從事維新運動的人,在成長期間經歷的重要思想上與政治上的經驗,就是發現他們的社會無法抵抗西方的威脅。」(Jansen 2009)少年西園寺也在其身處環境的激烈變化中,走過了一段直到1940年為止、不算短的生涯。

19世紀中葉,日本面臨的首要危機是對外方面的。嘉永6年6月3日,美國東印度艦隊司令官培里率領4艘黑船出現在浦賀海濱,要求日本改變對外政策。

培里造訪的19世紀,當時國際環境的特徵是地球上出現了一個統合的世界。以往的世界存在著伊斯蘭教世界、基督教世界,以及以中國為核心的東亞世界等幾個不同的文明圈,並且彼此交流。但18世紀後半,達成產業革命的歐洲文明國家,卻逐漸強制周遭國家接受世界市場的一體性。從1648年的《西發里亞條約》開始,在歐洲,國際關係基本上以主權國家為中心,而這些國家開始在海外擁有殖民地。因此,日本面臨西力東漸的危機,同時也是所有東亞國家所面臨的危機。

過去盛行的日、中、朝東亞三國的關係,在19世紀變得淡薄。經歷好幾次遠征、建立大帝國的清國也成為自給自足的大國,貿易僅限於廣州;而李氏朝鮮與中國之間,雖然保持冊封、朝貢關係的「屬國」地位,但也被承認擁有「自主」的外交關係。朝鮮與日本之間,從18世紀後半開始不再進行交易,對文化交流有所貢獻的朝鮮通信使也不再前往江戶,只造訪對馬,這一交流也在1811年中斷。在這樣的情況下,清國於1840年爆發的鴉片戰爭中戰敗,因1842年的《南京條約》等一連串條約而割讓香港,擴大開港地,也承認了治外法權,放棄關稅自主權,並賦予列強最惠國待遇。另一方面,原為英國殖民地的美國,獨立後作為大西洋國家重新出發,將領土不斷向西擴張,1848年在從墨西哥奪取的加州發現金砂,人口迅速增長,以取得鯨油為目的的捕鯨漁業也變得興盛,往來於太平洋的美國船隻也增加了。在培里之前,美國曾好幾次敲響了日本大門。此外,北方的俄羅斯也頻頻向日本要求通商。

日本經過戰國時代,到了17世紀初,武士政權在江戶開立幕府,由幕府及各藩所組成的幕藩體制維繫了長久的和平。幕府的政事由以譜代大名為主組成的幕閣處理,具有排他性,學問上尊崇儒家學說,特別鼓勵學習朱子學,但與中國和朝鮮不同,並未引進相當於官僚考試的科舉制度。幕藩體制的特色在於凍結下列3個要素(升味 1988):第一個要素是朝廷,朝廷一方面被幕府嚴加管理,另一方面又作為使幕府統治正當化的制度性權威而得以留存,並藉由朱子學打造出「大政委任」的擬制。第二個要素是外樣大名,他們與德川幕府之間雖存在類似主從關係的制度,但外樣大名與朝廷一樣都是幕府嚴格管理的對象。第三個要素是外國,各藩被禁止個別與外國從事貿易,只能在幕府的管理下維持有限的對外關係。在江戶時期,日本透過宗家(對馬)與朝鮮交流,透過島津家(薩摩)與琉球交流,透過松前家(蝦夷地南端)與蝦夷地的原住民,也就是愛努人交流,並透過德川直轄的長崎與其他國家,也就是中國和荷蘭有所交流,從而建立所謂鎖國政策的傳統。

在260年長久的和平之下,江戶變成擁有百萬人口的都市,各藩也設立藩校。明治維新後,日本的近代化受到全世界關注,但江戶時期的遺產非常龐大,文物和學術自不用說,還有俳句與劍術等。在德川家的統治之下,各藩雖擁有各自的國家,但同時也逐漸意識到日本這個國家單位的存在。

培里來航與《日美和親條約》:阿部正弘政權

另一方面,幕府為財政所苦,不得不進行一次次改革。在藩政改革中取得成功的藩與失敗的藩之間,也產生實力落差。加上前述日本近海頻頻出現外國船隻,幕府對北方領土的關心也因此萌芽。因為發生英國軍艦入侵長崎港的費頓號(Phaeton)事件,幕府於1852年發布《無二念驅逐令》(《異國船驅逐令》),下令驅逐清國及荷蘭以外的所有外國船隻。此命令雖然旨在表達強硬態度以避免與外國之間的摩擦,但1837年美國船莫里森號(Morrison)為了表示友好,帶著日本漂流民前來時,卻遭到砲擊驅趕。批判此事的渡邊崋山與高野長英等洋學家,也在蠻社之獄中遭到鎮壓。

鴉片戰爭的消息傳到日本後,幕府在1842年下達《薪水給付令》,轉而採取提供外國漂流船薪柴、水和食物,讓他們儘速離開日本的方針。大國中國的戰敗雖然令人驚愕,但荷蘭卻比日本更為重視。荷蘭透過《別段風說書》詳細傳達鴉片戰爭的消息,唯恐日本重蹈覆轍,於1844年將國王的親筆信交付給幕府,規勸日本開國。幕府雖然拒絕荷蘭的提議,但1852年也從荷蘭那邊得知美國使節培里即將造訪日本的消息。

果真,培里經過琉球王國和小笠原諸島,率領由4艘軍艦組成的艦隊來到浦賀海濱。老中首座、也是福山藩主阿部正弘,負責幕府方的應對工作。考慮到鴉片戰爭,他在放棄鎖國祖法及開戰的可能性之間猶豫不決,最後決定暫且在浦賀接下美國總統菲爾莫爾(Millard Fillmore)要求開國與通商的來信。當時培里的準備非常周到,如前所述,他透過荷蘭對幕府事先通告這次來訪。培里雖然維持著強硬態度,但仍告知幕府翌年會再來,以接受日本的回覆,便在測量江戶灣後,再次向琉球王國航行而去。

阿部面臨這個前所未有的危機後,採取了變更過往統治方式的行動。首先,他向各大名及幕臣展示美國總統信件的日文翻譯,並尋求意見。雖未獲得什麼卓越的意見,但是這件事也成為遇到重大事務之時,廣泛徵求意見的「公議輿論」意識擴散的契機。其次,阿部透過京都所司代向朝廷傳達了當時的狀況,幕府首腦明白西歐列強與日本在國防的能力差距,預料到可能不得不放棄長久以來的鎖國傳統,為了緩和國內對於違背傳統的反抗,於是採取了這樣的措施。最後,阿部從幕臣中提拔新秀,如擔任海防掛的岩瀨忠震,還有川路聖謨、勝海舟等人。又將禁止建造大船的命令改成許可制,建設砲臺,鑄造大炮,並向荷蘭訂購軍船,設立長崎海軍傳習所。之後,文久元年6月(1861年7月)軍艦奉行旗下出現被稱為軍艦組的海軍將校組織,這就是日本西式海軍的起源。阿部還設置了蕃書調所,讓傳統的蘭學發展成洋學。

要求日本開國的並不只美國,繼培里之後,俄羅斯使節普查欽(Yevfimiy Vasilyevich Putyatin)為了與日本建交而造訪長崎。受此刺激的培里,於嘉永7年1月(1854年2月)年初就再次來訪,並於橫濱登陸。從美國給將軍的禮品中包含了4分之1大小的蒸氣鐵路模型等物品,可看出他們自比為文明的傳教士的想法,也看得出期望日本能積極吸收西方文明的意圖。兩國談判的結果,於3月簽訂《日美和親條約》,其中規定日本要提供美國船所需的燃料及食物等物資,救助遇難船隻及船員,開放下田與箱館2個港口,允許美國領事駐留,並給予美國單方面的最惠國待遇。最惠國待遇後來被認為是不平等條約的一個要素,但這也是可以避免與各國一一交涉,節省外交成本的做法。幕府與英國、俄羅斯、荷蘭也締結了相同條約,在與英國、俄羅斯之間的條約中答應加開長崎港,這個權利也因最惠國待遇而擴散到其他國家。附帶一提,培里回程時又造訪琉球,簽訂了《琉美修好條約》。

松代藩士佐久間象山因鴉片戰爭而大受衝擊,提倡「和魂洋才」,努力學習兵學與砲術等蘭學。其門人、兵學家長州藩士吉田松陰意圖偷渡到美國,卻被拒絕還因而入獄。和親條約雖然在鎖國體制上開了一個大洞,但對幕府來說,在抵抗開放通商這一點上具有一定成效。然而,成就此事的背景是美國重視中國市場,英國則因為克里米亞戰爭,一開始就抑制了與日本貿易的願望。

哈里斯(Townsend Harris)訪日與《日美修好通商條約》

繼開港之後,接著成為問題的是對世界敞開市場的開市,也就是國際貿易。根據《日美和親條約》,1856年被派遣到日本的哈里斯總領事於此登場。

哈里斯是陶瓷器的進口商,也曾當過駐清國寧波領事,他為了簽訂通商條約,希望在江戶謁見將軍。鄰國的清國因為亞羅船(Arrow)事件正與英法兩國進行第二次鴉片戰爭,哈里斯努力說服日本,與美國簽訂通商條約才能為日本帶來利益。遊說的成果是於安政4年5月(1857年6月)簽訂《日美和親條約》的附加規定,也就是所謂的《下田條約》,在協約的第四條中定下了關於領事裁判權的規定。

同一時期,由於阿部猝逝,幕府的實權轉移到擔任老中首座的佐倉藩主堀田正睦手上;他誠實地接受日本與外國間的武力差距,並與有實力的大名合作,但藉由朝廷的權威實行開國的基本方針並未改變。安政5年(1858),在幕臣中也出現了希望積極開國的聲音之際,堀田向朝廷尋求簽訂《日美修好通商條約》的敕許,他似乎認為藉此能較容易獲得批准。然而,孝明天皇認為開國會玷汙神州,並以公議尚未充分實行為由,拒絕了堀田的請求。

堀田因此辭去老中之職,過去阿部尋求各方意見時主張開國的彥根藩主井伊直弼成為大老,打算重啟公議。就在這個節骨眼上,清國承認戰敗,簽署了《天津條約》,哈里斯又強調英法的威脅,強硬地逼迫幕府簽署通商條約。在急迫的情勢下,井伊決心在尚未獲得敕許的狀態下簽訂《日美修好通商條約》。

此條約中規定,神奈川、長崎、新潟及兵庫開港,江戶及大坂開市,自由貿易通商,在開港地設置居留地,禁止一般外國人在日本國內旅行,承認居留地內的領事裁判權,日本的關稅由雙方協商決定等事務。日本與荷蘭、俄羅斯、英國及法國也簽訂相同條約,這些條約合稱為「安政五國條約」。相較於培里越過大西洋來到日本,1860年帶著《日美修好通商條約》批准書出發的日本遣美使節團,則橫越了太平洋。此時,曾在長崎海軍傳習所跟隨荷蘭士官學習的幕臣勝海舟,擔任隨行船咸臨丸的艦長;曾漂流海外,並在美國社會生活的土佐出身的強.萬次郎,也就是中濱萬次郎擔任口譯;而曾在大坂的緒方洪庵所開設的適適齋塾學習的中津藩士福澤諭吉也在船上。遣美使節一行人,在美國受到熱烈歡迎。

另一方面,幕末時期的貿易進出口額以橫濱占壓倒性地位,與日本貿易的國家中,英國占據了主導地位。美國在1861年到1865年間,因南北戰爭分身乏術,貿易額因此減少。日本對外出口生絲及茶葉等物品,從外國則進口了毛織品、棉織品及武器等物品,因為貿易上大幅出超,導致物價上升。此外,日本與外國在金銀比價上相差懸殊,在外國是1比15,在日本則是1比5,因此直到鑄造新貨幣為止,一時之間有大量金幣流出海外。儘管存在這樣的混亂,比起原本被西方國家視為主要市場的中國,被認為是停泊港或薪水補給地的日本,其市場價值則因中國國內局勢混亂而逐漸水漲船高。

就這樣,日本開國了。幕府雖曾尋求天皇敕許,卻在還未取得敕許便簽訂條約,這件事讓日本的對外危機轉變為內部危機,也成為朝廷作為代表國民情感的權力崛起的契機,進而與代表國家理性的幕府對立。另一方面,近年來對於幕末外交的評價較高,對外貿易也蘊含了重新強化幕府的契機。這些條約雖然被認為是不平等條約,但與清國相比,幕末的條約與因敗戰而簽定的不平等條約在本質上不同。固然,在簽約後的混亂當中,與外國協定的關稅利率下降,也會造成不平等性提高。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價