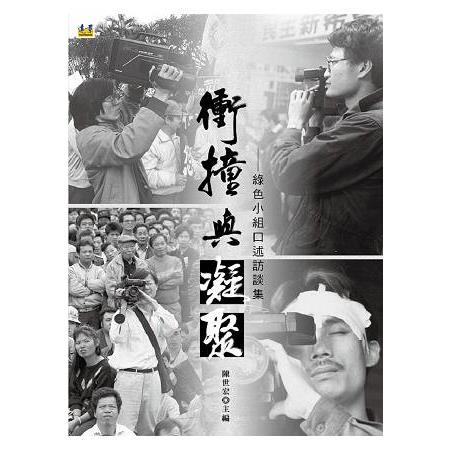

衝撞與凝聚:綠色小組口述訪談集

綠色小組活躍的年代,是台灣解嚴前後各個領域天翻地覆的階段,它幾乎介入當時所有的社會運動活動訊息

內容簡介

這些人以鏡頭聚焦在那衝撞的年代,

他們記錄歷史,也創造歷史

綠色小組活躍的年代,是台灣解嚴前後,政治、社會、經濟、文化各個領域天翻地覆的階段,它幾乎介入當時所有的社會運動,也是一個所謂的「小眾媒體」,既紀錄運動,本身也成為運動的一環,影響並改變了當時傳播界的生態,甚至社會運動本身,其實是一個複雜的觀察和研究的對象。

本書透過王智章、傅島、李三沖、林信誼這四人的訪談記錄,揭露那個讓他們深感苦悶、不公而專制的年代,不管理解多少,視野如何,他們都感受到了時代的脈動與衝突,願意採取行動,互相結合應援,以浪漫的情懷、靈巧的手段和頑固的意志,為理想與價值而衝撞衝撞衝撞……共同創造了一段歷史。

目錄

導言│庶民的反抗

第一篇│王智章訪談錄

1叛逆的青春

2台北、台北

3雜誌美編

4社運紀錄的起點

5綠色行動組合

6機場事件風雲

7德惠街時光

8德惠街的轉進

9五二〇的戰鬥

10生死為台灣

11 推動ENG聯盟

12 綠色電視台開播

13 學運紀事

14 尋找錄影帶的家

15 走入嘉蘭、重現綠色

第二篇│李三沖訪談錄

1不安分的年代

2愛看電影

3加入綠色小組

4 1130機場風雲

5德惠街時光

6 綠色小組與社會運動

7 五二〇的戰鬥

8 從民權到安居

9 南榕與阿樺

10 創設民間電視台

11 轉型與解散

12走入嘉蘭、重現綠色

13綠色小組30週年

第三篇│傅島訪談錄

1流轉的青春

2瘋電影

3綠色三腳柱

4桃園機場風雲

5綠色小組大陸行

6五二〇的戰鬥

7籌設綠色電視台

8 我的古董之路

第四篇│林信誼訪談錄

1文藝青年

2參與黨外助選

3加入綠色小組

4德惠街時光

5五二〇的戰鬥

6南榕與阿樺

7綠色小組與社會運動

8遠東化纖工會抗爭

9綠色電視台

10學運紀事與轉型

11基隆客運罷工事件

12返回南方、重現綠色

後記│正向的力量

附錄一│綠色小組與社運大事記

附錄二│綠色小組製作影片目錄(1986-1990)

序/導讀

導言│庶民的反抗

◎台灣綠色小組影像紀錄永續協會 口述歷史小組 陳世宏

1986年10月,「綠色小組」成立,創始成員王智章、傅島、李三沖三人,他們扛著簡易的電子攝影機(ENG)拍攝、記錄當下的社會運動,透過非正式管道發行錄影帶,散播社運訊息,用事實真相顛覆當時老三台電視新聞的官方說法,是1987年解嚴前後比較有代表性的「小眾媒體」。工作幾年下來,累積了超過1,500支,3,000多小時的錄影帶,在工作室堆積成一堵牆。

這是我們透過一般資料所了解的綠色小組。綠色小組活躍的年代,是台灣解嚴前後,政治、社會、經濟、文化各個領域天翻地覆的階段,它幾乎介入當時所有的社會運動,也是一個所謂的「小眾媒體」,既紀錄運動,本身也成為運動的一環,影響並改變了當時傳播界的生態,甚至社會運動本身,其實是一個複雜的觀察和研究的對象。不過,這也是一個過時的、幾乎被遺忘的傳播現象。他們絕少談論自己,很少接受訪問,不爭搶歷史的解釋。但30年過去了,成員之間感情彌堅,與社運界交情仍屬深厚,還有,他們始終守護著一批當年事件現場第一手的記錄,當成全民的資產,歷史的檔案,努力維護,認真整理,等著大家來重新認識自己的鄉土和家園。

礙於所學所聞,我只以政治史的角度切入。(各位看倌等著看內文吧!)從1977年底中壢事件到1979年底高雄事件之間,可稱為「美麗島政團時期」的反對運動,台灣群眾反抗國民黨體制的意志重新被喚起、凝聚,行動也越來越公開、激烈。「美麗島事件」是台灣戰後歷史上眾所公認的重大事件,甚至常常被稱為台灣民主化運動的分水嶺,是了解戰後政治發展不可或缺的一環。

但在這之前,從228事件到50年代的地下黨反抗時期,反對運動其實一直具有相當的群眾基礎。隨後的60年代,即使國民黨黨國體制的控制最為嚴密,台灣民眾的反抗並沒有停止過,只是從群眾運動退縮為孤立、零星的事件,少數的異議人士如散兵游勇,在有限的政治空間參與選舉或論政,而且相關訊息總是被封鎖或扭曲。尤其因為社會結構的條件還不夠成熟,沒有足以誘發群眾參與和動員的大事件或變局 ,以致許多反抗的行動或組織,還來不及動員就被消滅。這說明了早年對抗國民黨獨裁專政的孤寂和艱辛,以及政治改革行動者必備的決心與膽識。而各個年代的反抗運動之間,其實是相連而非斷裂的。反抗不公不義,是多麼自然、樸素。

在台灣正逢外交挫敗、國際地位面臨空前挑戰的1970年代初,蔣經國開始接掌統治權,推動一系列「本土化」的政經改革。在政治上,他領導的黨組織大量吸收本土黨員,拔擢本土才俊擔任黨政要職,1972年5月的新內閣進用有史以來人數最多的台籍政治人物(共6位),包含政務委員李登輝。

蔣經國時代另外一項重要的變革,是辦理所謂的「第一屆增額中央民意代表的選舉」。 這個由外部正當性危機引發的、非常時期的改革措施,是制度的突破;很顯然的,任何一次選舉結果都不會導致政權輪替或者統治結構鬆動,但是會讓反對人士及一般人民期待有更多改變的可能,甚至願意為此採取行動,付出代價;而隨著選舉一再舉辦,起了可觀的正當化作用,並成為推動政治系統發展的動力所在。學者認為,戰後台灣選舉雖然作為早期國民黨威權統治的鞏固工具,但在實踐過程中卻創造了民主化的行動者,也形塑了各行動者的組織特性、政治偏好和策略選擇,透過內在制度變遷,逐漸地、無意間地轉化了威權政體的性質,「簡單的說,台灣的民主化是一個選舉帶動的民主化(election-driven democratization)」。 這項政治變遷,也帶來了讓其他社會、經濟結構得以轉變的重要契機。

另外從法制層面來看,國民黨體制就是戒嚴體制,它為了維繫政權,以戒嚴令和動員戡亂的相關法令,箝制民間的社會力量,防堵任何挑戰黨國意識形態的言論,尤其是整肅反對力量的政治結盟。但歷經美麗島事件的洗禮,黨外新生代等等反對勢力重新集結,在大量黨外雜誌和歷年選舉的操演下,終於在1986年之後成立反對黨,一舉突破黨禁,號召民眾相挺;接著政治強人病危,黨國體制逐漸瓦解,被迫宣布解嚴,自立救濟社會運動蠢蠢欲動,最後「動員戡亂」結束,其他的新聞管制、言論封鎖、思想叛亂、黑名單政策,有如骨牌一一倒下,這是一個時代的大變局,是台灣的關鍵年代。

當年綠色小組的成員們,來自島嶼四方的偏鄉底層,走過封閉、威權、苦悶的舊時代,感染了潛藏、燜燒的反抗氣息,陸續走入廣泛的反對運動陣營之中。行動之中,他們如何進入社運紀錄的這條道路上?他們對自己、對環境、對歷史有什麼思考,做了什麼提問,並因此採取了怎樣的行動策略?這一整個認知和實踐的過程,假使不是由他們完成,同時間是不是也會由其他的行動者來完成呢?是勢所必然嗎?

如果是勢所必然、勢不可免,那麼他們這一群行動者,在1980年代下半葉那些關鍵的歷史過程和事件中,是否承擔了該有人承擔的責任,做了有人該做的事,成為看見並承擔時代責任的行動者?

也許我們還可以再追問:作為一般的庶民,秉持樸素的正義感,摒棄菁英的思維,區隔政商的脈絡,他們的眼光、判斷和實踐的意志與力量,是否在關鍵的時刻發揮作用,為台灣民主運動爭取到新的機會,開創了新的局面?並且因為呼應社會總體的期待,而得到人民廣泛的支持?或者如同他們輕描淡寫的「運氣不錯」、「冥冥之中有一股力量」,幫助他們走完艱辛又激越的年頭。

對照今日,意義又何在?

台灣綠色小組影像紀錄永續協會(簡稱「綠協」)的口述歷史訪問小組,試著從上述的問題意識出發,從今年3月底開始採訪綠色小組的元老成員們,很開放的提問,有些具體而微,有些晦暗不明,讓他們談談自己的成長經驗,走入反對運動和社運紀錄者之路的過程,他們在1986-1990年間許多關鍵事件中的作為和思考,以及集體行動解散後的今日。

在綠色小組成立30年之後,這本集結4位主要成員的口述史書終於要問世了,為我們承載了許多當年的重量,也揚起了一些煙塵。限於作業時間,我們沒有錄影,也沒有紀錄片式的編輯方式,好讓他們交互對談,而只以單篇的方式個別呈現。但在他們與我們之間,可以攫獲很多記憶的片段,歡喜連結,也可以採取不同的歷史角度,謹慎切入,或者秉持個別的運動立場,加以驗證,或者運用一些理論的工具,放大檢視。但最終大家要面對的,是他們過度耗損的青春所堆砌的那一面台灣當代歷史的牆,因為無可替代,勝過千言萬語。當然也勝過口述歷史。

幸好資料帶都在,逐漸開放。他們也仍努力不懈,不改初衷。

試閱

◎台灣綠色小組影像紀錄永續協會 口述歷史小組 陳世宏

1986年10月,「綠色小組」成立,創始成員王智章、傅島、李三沖三人,他們扛著簡易的電子攝影機(ENG)拍攝、記錄當下的社會運動,透過非正式管道發行錄影帶,散播社運訊息,用事實真相顛覆當時老三台電視新聞的官方說法,是1987年解嚴前後比較有代表性的「小眾媒體」。工作幾年下來,累積了超過1,500支,3,000多小時的錄影帶,在工作室堆積成一堵牆。

這是我們透過一般資料所了解的綠色小組。綠色小組活躍的年代,是台灣解嚴前後,政治、社會、經濟、文化各個領域天翻地覆的階段,它幾乎介入當時所有的社會運動,也是一個所謂的「小眾媒體」,既紀錄運動,本身也成為運動的一環,影響並改變了當時傳播界的生態,甚至社會運動本身,其實是一個複雜的觀察和研究的對象。不過,這也是一個過時的、幾乎被遺忘的傳播現象。他們絕少談論自己,很少接受訪問,不爭搶歷史的解釋。但30年過去了,成員之間感情彌堅,與社運界交情仍屬深厚,還有,他們始終守護著一批當年事件現場第一手的記錄,當成全民的資產,歷史的檔案,努力維護,認真整理,等著大家來重新認識自己的鄉土和家園。

礙於所學所聞,我只以政治史的角度切入。(各位看倌等著看內文吧!)從1977年底中壢事件到1979年底高雄事件之間,可稱為「美麗島政團時期」的反對運動,台灣群眾反抗國民黨體制的意志重新被喚起、凝聚,行動也越來越公開、激烈。「美麗島事件」是台灣戰後歷史上眾所公認的重大事件,甚至常常被稱為台灣民主化運動的分水嶺,是了解戰後政治發展不可或缺的一環。但在這之前,從228事件到50年代的地下黨反抗時期,反對運動其實一直具有相當的群眾基礎。隨後的60年代,即使國民黨黨國體制的控制最為嚴密,台灣民眾的反抗並沒有停止過,只是從群眾運動退縮為孤立、零星的事件,少數的異議人士如散兵游勇,在有限的政治空間參與選舉或論政,而且相關訊息總是被封鎖或扭曲。尤其因為社會結構的條件還不夠成熟,沒有足以誘發群眾參與和動員的大事件或變局 ,以致許多反抗的行動或組織,還來不及動員就被消滅。這說明了早年對抗國民黨獨裁專政的孤寂和艱辛,以及政治改革行動者必備的決心與膽識。而各個年代的反抗運動之間,其實是相連而非斷裂的。反抗不公不義,是多麼自然、樸素。

在台灣正逢外交挫敗、國際地位面臨空前挑戰的1970年代初,蔣經國開始接掌統治權,推動一系列「本土化」的政經改革。在政治上,他領導的黨組織大量吸收本土黨員,拔擢本土才俊擔任黨政要職,1972年5月的新內閣進用有史以來人數最多的台籍政治人物(共6位),包含政務委員李登輝。

蔣經國時代另外一項重要的變革,是辦理所謂的「第一屆增額中央民意代表的選舉」。 這個由外部正當性危機引發的、非常時期的改革措施,是制度的突破;很顯然的,任何一次選舉結果都不會導致政權輪替或者統治結構鬆動,但是會讓反對人士及一般人民期待有更多改變的可能,甚至願意為此採取行動,付出代價;而隨著選舉一再舉辦,起了可觀的正當化作用,並成為推動政治系統發展的動力所在。學者認為,戰後台灣選舉雖然作為早期國民黨威權統治的鞏固工具,但在實踐過程中卻創造了民主化的行動者,也形塑了各行動者的組織特性、政治偏好和策略選擇,透過內在制度變遷,逐漸地、無意間地轉化了威權政體的性質,「簡單的說,台灣的民主化是一個選舉帶動的民主化(election-driven democratization)」。 這項政治變遷,也帶來了讓其他社會、經濟結構得以轉變的重要契機。另外從法制層面來看,國民黨體制就是戒嚴體制,它為了維繫政權,以戒嚴令和動員戡亂的相關法令,箝制民間的社會力量,防堵任何挑戰黨國意識形態的言論,尤其是整肅反對力量的政治結盟。但歷經美麗島事件的洗禮,黨外新生代等等反對勢力重新集結,在大量黨外雜誌和歷年選舉的操演下,終於在1986年之後成立反對黨,一舉突破黨禁,號召民眾相挺;接著政治強人病危,黨國體制逐漸瓦解,被迫宣布解嚴,自立救濟社會運動蠢蠢欲動,最後「動員戡亂」結束,其他的新聞管制、言論封鎖、思想叛亂、黑名單政策,有如骨牌一一倒下,這是一個時代的大變局,是台灣的關鍵年代。

當年綠色小組的成員們,來自島嶼四方的偏鄉底層,走過封閉、威權、苦悶的舊時代,感染了潛藏、燜燒的反抗氣息,陸續走入廣泛的反對運動陣營之中。行動之中,他們如何進入社運紀錄的這條道路上?他們對自己、對環境、對歷史有什麼思考,做了什麼提問,並因此採取了怎樣的行動策略?這一整個認知和實踐的過程,假使不是由他們完成,同時間是不是也會由其他的行動者來完成呢?是勢所必然嗎?

如果是勢所必然、勢不可免,那麼他們這一群行動者,在1980年代下半葉那些關鍵的歷史過程和事件中,是否承擔了該有人承擔的責任,做了有人該做的事,成為看見並承擔時代責任的行動者?

也許我們還可以再追問:作為一般的庶民,秉持樸素的正義感,摒棄菁英的思維,區隔政商的脈絡,他們的眼光、判斷和實踐的意志與力量,是否在關鍵的時刻發揮作用,為台灣民主運動爭取到新的機會,開創了新的局面?並且因為呼應社會總體的期待,而得到人民廣泛的支持?或者如同他們輕描淡寫的「運氣不錯」、「冥冥之中有一股力量」,幫助他們走完艱辛又激越的年頭。

對照今日,意義又何在?

台灣綠色小組影像紀錄永續協會(簡稱「綠協」)的口述歷史訪問小組,試著從上述的問題意識出發,從今年3月底開始採訪綠色小組的元老成員們,很開放的提問,有些具體而微,有些晦暗不明,讓他們談談自己的成長經驗,走入反對運動和社運紀錄者之路的過程,他們在1986-1990年間許多關鍵事件中的作為和思考,以及集體行動解散後的今日。在綠色小組成立30年之後,這本集結4位主要成員的口述史書終於要問世了,為我們承載了許多當年的重量,也揚起了一些煙塵。限於作業時間,我們沒有錄影,也沒有紀錄片式的編輯方式,好讓他們交互對談,而只以單篇的方式個別呈現。但在他們與我們之間,可以攫獲很多記憶的片段,歡喜連結,也可以採取不同的歷史角度,謹慎切入,或者秉持個別的運動立場,加以驗證,或者運用一些理論的工具,放大檢視。但最終大家要面對的,是他們過度耗損的青春所堆砌的那一面台灣當代歷史的牆,因為無可替代,勝過千言萬語。當然也勝過口述歷史。

幸好資料帶都在,逐漸開放。他們也仍努力不懈,不改初衷。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價