白牆與粉筆灰:探索臺南校園政治案件

活動訊息

內容簡介

★當知識、言論與青春成為罪證,校園如何變成政治審判場……

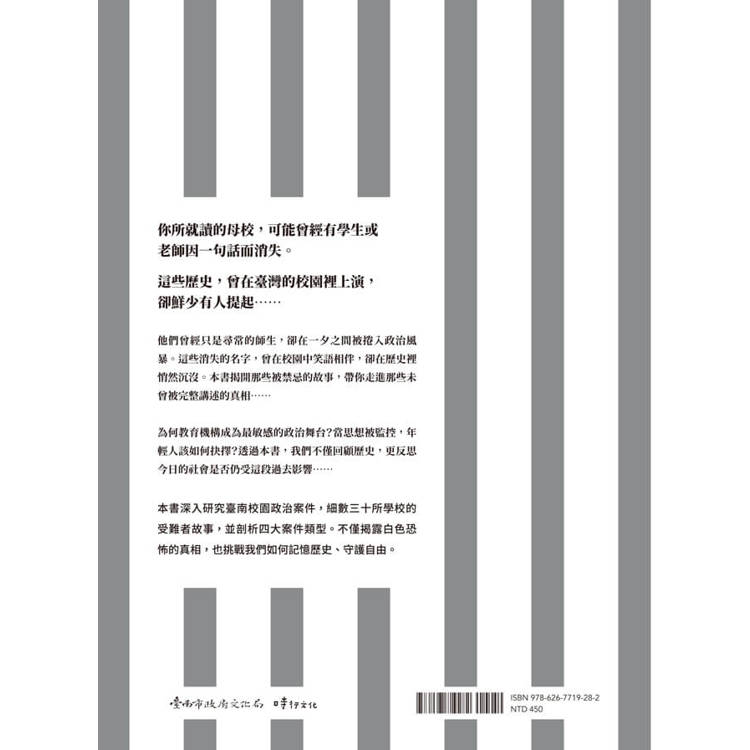

你所就讀的母校,可能曾經有學生或老師因一句話而消失。

這些歷史,曾在臺灣的校園裡上演,卻鮮少有人提起……

他們曾經只是尋常的師生,卻在一夕之間被捲入政治風暴。這些消失的名字,曾在校園中笑語相伴,卻在歷史裡悄然沉沒。本書揭開那些被禁忌的故事,帶你走進那些未曾被完整講述的真相……

為何教育機構成為最敏感的政治舞台?當思想被監控,年輕人該如何抉擇?透過本書,我們不僅回顧歷史,更反思今日的社會是否仍受這段過去影響……

本書深入研究臺南校園政治案件,細數30所學校的受難者故事,並剖析四大案件類型。不僅揭露白色恐怖的真相,也挑戰我們如何記憶歷史、守護自由。

◆

本書介紹戰後約40 年間,發生在臺南校園的白色恐怖事件。本書所稱的校園,涵蓋國小、國中、高中職、大專院校等不同類型的教育機構,受難者全部都是教職員或學生。其中一些學校,很可能就是您或家人的「母校」。

本書開篇簡要介紹臺灣「白色恐怖」的整體規模、軌跡、身分組成等資訊,藉此指出「校園政治案件」在整體白色歷史中的定位。

接著,針對目前已知的臺南校園政治案件全面盤點,再按年代、案件性質,區分出4 種主要的案件類型。

繼而,對30 間學校涉及的案件進行介紹。略過近年報導較多的案件,而挑選較鮮為人知、或坊間常流傳「似是而非」說法的案件來說明。

最後,書後附表提供目前已知臺南校園政治案件的全部清單。盼望能拋磚引玉,邀請更多有志於相關歷史的教師、學生、市民,能自主投入進一步的探索與詮釋。

受到篇幅與資源限制,本書不可能對於臺南市「所有」校園政治案件進行一覽無遺的介紹。但是本書已經提供充分線索,從龐雜的檔案與口述中整理出系統性的「線頭」。

誠摯希望本書能成為教育工作者「就地取材」的索引,您若找到自己感興趣的「線頭」,搭配大量開放的政治檔案,及仍有機會持續出土的記憶見證,就有機會讓長年沉默於公共記憶的白色歷史,重新成為當代探索、對話、思考的一面鏡子。

★ 臺南校園政治案件的四大類型:

一、左傾或地下組織案件。

二、外省籍教師的「潛匪」案件。

三、「言論入罪」的案件。

四、臺獨運動與其他思想案件。

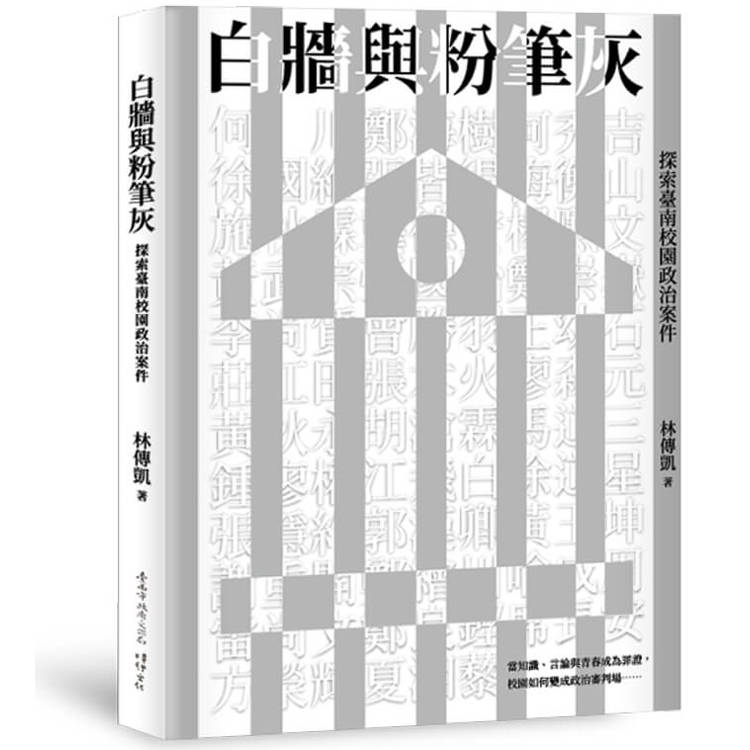

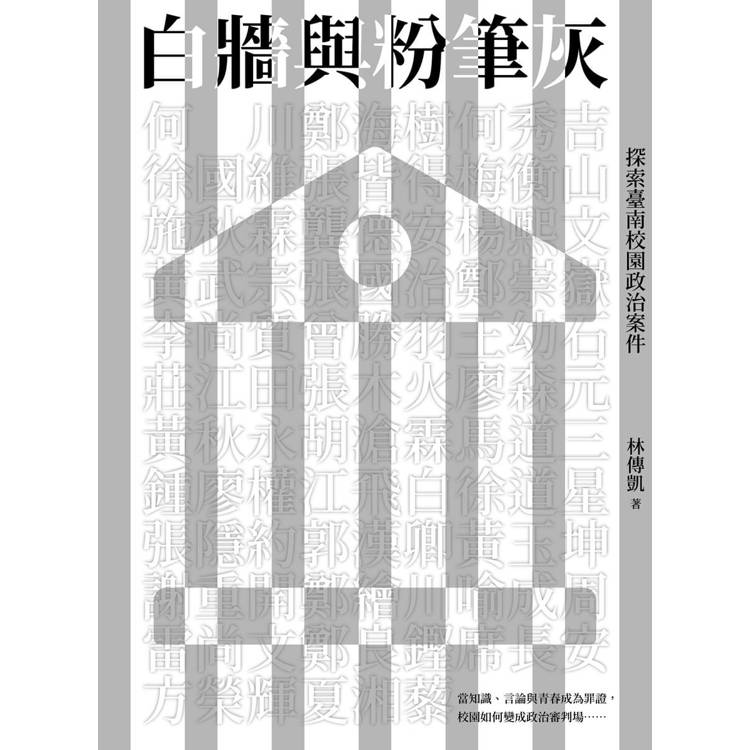

★裝幀特色:

>>>>>特別將書中提及的受難者姓名,以打凸形式在書封正面呈現。

每個名字都是一個個體,但當他們被並列、填滿整個畫面時,也成為一種集體記憶的象徵。

打凸的文字不只是視覺元素,更像是記憶從紙面浮現,象徵那些曾被壓抑、被遺忘的名字,如今重新被看見與觸摸。

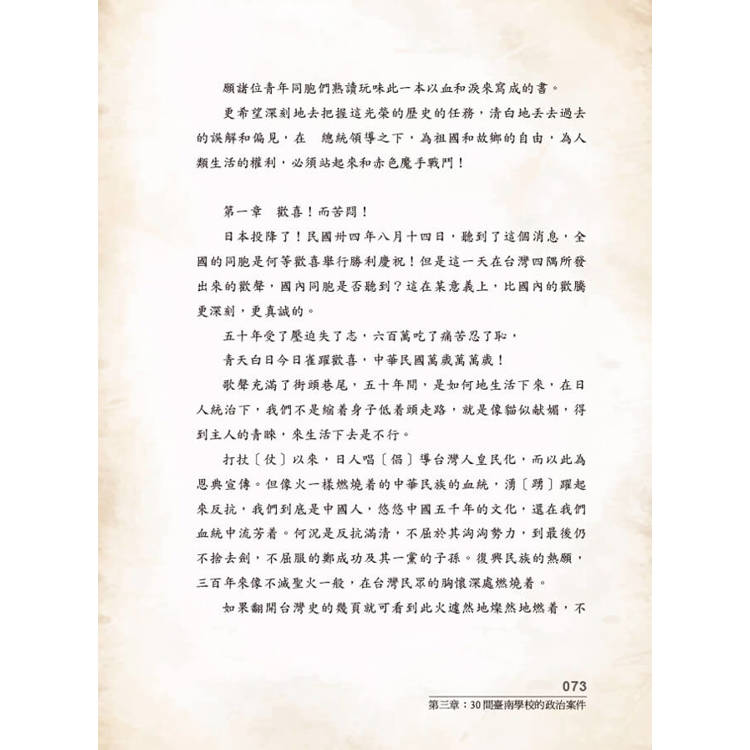

>>>>>以拉頁形式,特別收錄「2024臺南人權月故事地圖」

你所就讀的母校,可能曾經有學生或老師因一句話而消失。

這些歷史,曾在臺灣的校園裡上演,卻鮮少有人提起……

他們曾經只是尋常的師生,卻在一夕之間被捲入政治風暴。這些消失的名字,曾在校園中笑語相伴,卻在歷史裡悄然沉沒。本書揭開那些被禁忌的故事,帶你走進那些未曾被完整講述的真相……

為何教育機構成為最敏感的政治舞台?當思想被監控,年輕人該如何抉擇?透過本書,我們不僅回顧歷史,更反思今日的社會是否仍受這段過去影響……

本書深入研究臺南校園政治案件,細數30所學校的受難者故事,並剖析四大案件類型。不僅揭露白色恐怖的真相,也挑戰我們如何記憶歷史、守護自由。

◆

本書介紹戰後約40 年間,發生在臺南校園的白色恐怖事件。本書所稱的校園,涵蓋國小、國中、高中職、大專院校等不同類型的教育機構,受難者全部都是教職員或學生。其中一些學校,很可能就是您或家人的「母校」。

本書開篇簡要介紹臺灣「白色恐怖」的整體規模、軌跡、身分組成等資訊,藉此指出「校園政治案件」在整體白色歷史中的定位。

接著,針對目前已知的臺南校園政治案件全面盤點,再按年代、案件性質,區分出4 種主要的案件類型。

繼而,對30 間學校涉及的案件進行介紹。略過近年報導較多的案件,而挑選較鮮為人知、或坊間常流傳「似是而非」說法的案件來說明。

最後,書後附表提供目前已知臺南校園政治案件的全部清單。盼望能拋磚引玉,邀請更多有志於相關歷史的教師、學生、市民,能自主投入進一步的探索與詮釋。

受到篇幅與資源限制,本書不可能對於臺南市「所有」校園政治案件進行一覽無遺的介紹。但是本書已經提供充分線索,從龐雜的檔案與口述中整理出系統性的「線頭」。

誠摯希望本書能成為教育工作者「就地取材」的索引,您若找到自己感興趣的「線頭」,搭配大量開放的政治檔案,及仍有機會持續出土的記憶見證,就有機會讓長年沉默於公共記憶的白色歷史,重新成為當代探索、對話、思考的一面鏡子。

★ 臺南校園政治案件的四大類型:

一、左傾或地下組織案件。

二、外省籍教師的「潛匪」案件。

三、「言論入罪」的案件。

四、臺獨運動與其他思想案件。

★裝幀特色:

>>>>>特別將書中提及的受難者姓名,以打凸形式在書封正面呈現。

每個名字都是一個個體,但當他們被並列、填滿整個畫面時,也成為一種集體記憶的象徵。

打凸的文字不只是視覺元素,更像是記憶從紙面浮現,象徵那些曾被壓抑、被遺忘的名字,如今重新被看見與觸摸。

>>>>>以拉頁形式,特別收錄「2024臺南人權月故事地圖」

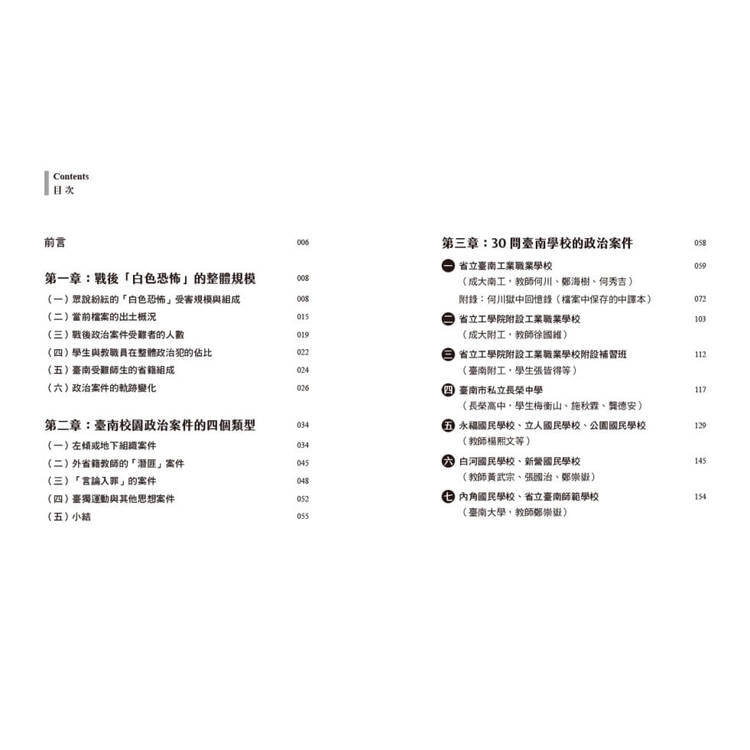

目錄

前言

第一章:戰後「白色恐怖」的整體規模

(一)眾說紛紜的「白色恐怖」受害規模與組成

(二)當前檔案的出土概況

(三)戰後政治案件受難者的人數

(四)學生與教職員在整體政治犯的佔比

(五)臺南受難師生的省籍組成

(六)政治案件的軌跡變化

第二章:臺南校園政治案件的四個類型

(一)左傾或地下組織案件

(二)外省籍教師的「潛匪」案件

(三)「言論入罪」的案件

(四)臺獨運動與其他思想案件

(五)小結

第三章:30 間臺南學校的政治案件

一、省立臺南工業職業學校 (成大南工,教師何川、鄭海樹、何秀吉)

附錄:何川獄中回憶錄(檔案中保存的中譯本)

二、省立工學院附設工業職業學校 (成大附工,教師徐國維)

三、省立工學院附設工業職業學校附設補習班 (臺南附工,學生張皆得等)

四、臺南市私立長榮中學 (長榮高中,學生梅衡山、施秋霖、龔德安)

五、永福國民學校、立人國民學校、公園國民學校 (教師楊熙文等)

六、白河國民學校、新營國民學校 (教師黃武宗、張國治、鄭崇嶽)

七、內角國民學校、省立臺南師範學校 (臺南大學,教師鄭崇嶽)

八、省立臺南商業職業學校、市立延平中學 (校長李尚質、曾勝羽)

九、臺灣省立工學院 (成功大學,副教授兼圖書館主任王幼石)

十、南安國民學校 (教師莊江田)

十一、縣立曾文初級農業職業學校 (曾文農工,教師張木火)

十二、月津國民學校 (教師廖森元)

十三、關廟國民學校 (教師黃秋永)

十四、南化國民學校 (教師胡滄霖)

十五、省立善化中學 (國立善化高中,訓導主任馬道三)

十六、縣立佳里國民中學 (市立佳里國中,教務主任鍾廖權)

十七、省立臺南高級水產職業學校、省立臺南女子中學 (國立臺南海事、國立臺南女中,教務主任江飛白、徐道星)

十八、市立建興國民中學 (校長張隱約)

十九、省立北門中學 (國立北門高中,教師郭漢卿)

二十、縣立新營中學 (國立新營高中,教師黃玉坤、謝重開、鄭繪川)

二一、省立臺南第一高級中學 (國立臺南一中,教師喻成周)

二二、私立南英高級商工職業學校 (教師雷尚文)

二三、省立後壁高級中學 (國立後壁高中,教師鄭良鏗)

二四、縣立曾文中學 (市立麻豆國中,教師席長安)

二五、省立善化高級中學 (國立善化高中,教師方榮輝)

二六、省立臺南高級商業職業學校 (國立臺南高商,教師夏湘藜)

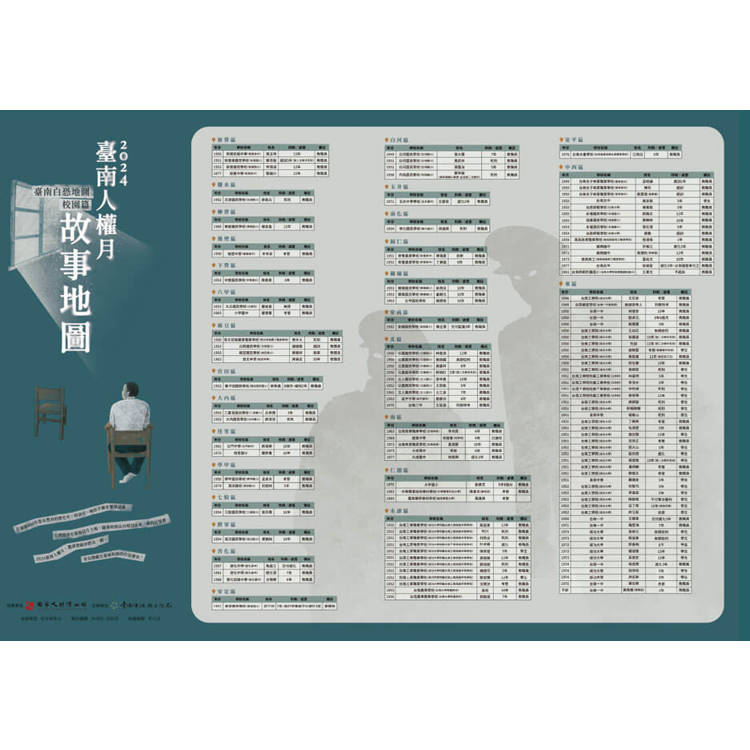

第四章:校園白色恐怖故事現場地圖

附表一:按行政區分類的學校清單

附表二:按學制分類的學校清單

第一章:戰後「白色恐怖」的整體規模

(一)眾說紛紜的「白色恐怖」受害規模與組成

(二)當前檔案的出土概況

(三)戰後政治案件受難者的人數

(四)學生與教職員在整體政治犯的佔比

(五)臺南受難師生的省籍組成

(六)政治案件的軌跡變化

第二章:臺南校園政治案件的四個類型

(一)左傾或地下組織案件

(二)外省籍教師的「潛匪」案件

(三)「言論入罪」的案件

(四)臺獨運動與其他思想案件

(五)小結

第三章:30 間臺南學校的政治案件

一、省立臺南工業職業學校 (成大南工,教師何川、鄭海樹、何秀吉)

附錄:何川獄中回憶錄(檔案中保存的中譯本)

二、省立工學院附設工業職業學校 (成大附工,教師徐國維)

三、省立工學院附設工業職業學校附設補習班 (臺南附工,學生張皆得等)

四、臺南市私立長榮中學 (長榮高中,學生梅衡山、施秋霖、龔德安)

五、永福國民學校、立人國民學校、公園國民學校 (教師楊熙文等)

六、白河國民學校、新營國民學校 (教師黃武宗、張國治、鄭崇嶽)

七、內角國民學校、省立臺南師範學校 (臺南大學,教師鄭崇嶽)

八、省立臺南商業職業學校、市立延平中學 (校長李尚質、曾勝羽)

九、臺灣省立工學院 (成功大學,副教授兼圖書館主任王幼石)

十、南安國民學校 (教師莊江田)

十一、縣立曾文初級農業職業學校 (曾文農工,教師張木火)

十二、月津國民學校 (教師廖森元)

十三、關廟國民學校 (教師黃秋永)

十四、南化國民學校 (教師胡滄霖)

十五、省立善化中學 (國立善化高中,訓導主任馬道三)

十六、縣立佳里國民中學 (市立佳里國中,教務主任鍾廖權)

十七、省立臺南高級水產職業學校、省立臺南女子中學 (國立臺南海事、國立臺南女中,教務主任江飛白、徐道星)

十八、市立建興國民中學 (校長張隱約)

十九、省立北門中學 (國立北門高中,教師郭漢卿)

二十、縣立新營中學 (國立新營高中,教師黃玉坤、謝重開、鄭繪川)

二一、省立臺南第一高級中學 (國立臺南一中,教師喻成周)

二二、私立南英高級商工職業學校 (教師雷尚文)

二三、省立後壁高級中學 (國立後壁高中,教師鄭良鏗)

二四、縣立曾文中學 (市立麻豆國中,教師席長安)

二五、省立善化高級中學 (國立善化高中,教師方榮輝)

二六、省立臺南高級商業職業學校 (國立臺南高商,教師夏湘藜)

第四章:校園白色恐怖故事現場地圖

附表一:按行政區分類的學校清單

附表二:按學制分類的學校清單

序/導讀

戰後「白色恐怖」的整體規模

本書所稱的「白色恐怖」,泛指1949 年到1990 年代初期,在臺澎金馬以「叛亂」、「匪嫌」、「奸嫌」等名義,逮捕各行業人士並送交軍法審判的事件。這些案件大多經過偵保防、逮捕、訊問、起訴、判決、執行(死刑或送入監牢)等階段,有別於「二二八」中某些未經審判就地處決或秘密制裁、刺殺的案例。因此,今日學界又經常將這些事件稱為「政治案件」。

(一)眾說紛紜的「白色恐怖」受害規模與組成

在大約40 年的時間裡面,捲入「政治案件」的人數到底有多少?過去存在著各種說法。回頭望去,過往的輿論似乎有挑選「數字更大越正確」的傾向,導致對於相關人數的推估不斷擴張。不過,伴隨越來越多的檔案與調查出土,對於相關規模的評估,也可以用更「實事求是」的態度來評斷。

早期,許多數字都是用「推估」,但有些推估的證據基礎不明,有些情況則把同樣接受軍法審判的「一般軍事案件」(例如逾假未歸、盜賣軍用品)跟「政治案件」一併計算,例如在1988 年11 月5 日,當時的法務部主任檢察官陳守煌在接受立院質詢時表示:「軍事機關的判決案件相當多,依照目前實務上有29,407 件。」此後,許多人便援引「29,407」這個數字,當成白色恐怖中的案件數。例如政治犯李敖便直接援用此數字並視為全屬政治案件,聲稱戒嚴時期共29,407起政治案件,涉及14 萬人。21950 年代政治犯廖天欣又長年引用李敖說法,詮釋「白色恐怖」嚴重程度更甚「二二八」:「白色恐怖時間之長、受難人之多十倍於二二八事件。」甚至,廖天欣稍後將14萬人由原本李敖指涉的總受害人數,轉化為他身歷其境且格外關注的1950 年代受害人數—這意味整體受害人數將大於14 萬人。

陳守煌提出的數字至今廣為流傳,如2024 年由客委會舉辦的「我們記得:客庄在地記憶的紀念形式徵件」官方網頁仍沿用這樣的數字,聲稱「軍事法庭受理29,407 件政治案件、受難人數約14 萬人」。後來,14 萬人進一步擴張為20 萬人。總統府網頁至今記載前總統陳水扁在2007 年的活動致詞:「在38 年的戒嚴期間,軍事法庭所受理的政治案件總共有2 萬9407 件,受迫害的受難者超過14 萬人,這是官方最保守的估計,相關學者的研究政治受難者的人數應該超過20 萬人。」該場活動兩天前,新聞局長謝志偉在「解嚴二十周年專案報告」提到:「戒嚴時期軍事法庭受理的政治案件,達到二萬九千四百零七件,無辜受難者約達十四萬人。⋯⋯據司法院「透露」,政治案件達六、七萬件,如以每案平均三人計算,受軍事審判的政治受難人,應在二十萬人以上。」可知是按照「一案三人」的假設推估。

這些說法不斷膨脹,例如1950 年代政治犯劉建修出書時便引述20 萬人之說,主張「白色恐怖」受害者規模是「二二八」的十倍。此說看似同於廖天欣「十倍說」,但兩人估算的規模早已不同。

關於「白色恐怖」的量刑也眾說紛紜。以最嚴苛的處置「死刑」來說,同樣引用李敖14 萬人說,廖天欣主張死刑比例「超過」30%:「白色恐怖的審判官奉蔣的命令已經夠嚴厲,判死刑的比率平均高達30%,但蔣某常把已判無期徒刑的改為死刑。蔣也常把死刑判得不夠多的法官加以處分。」換算即超過42,000 人。學者侯坤宏引用李敖14 萬人說,死亡人數卻為3,000-4,000 人;不過侯坤宏卻在同一篇文章的註腳,又引用日本學者橫地剛的說法,稱光馬場町刑場就槍決4,500 至4,800 人,導致單一刑場槍決人數高於所有刑場槍決人數總和的奇怪狀況。

是因為政治立場差異導致觀點差異嗎?未必。同屬「統一」陣營的成員,對於死亡人數也是各執一詞:

(1) 藍博洲認為1950 年至1954 年至少監禁8,000 人,槍決3,000 人—死刑比例為37.5%;

(2) 立委林正杰1994 年在立院質詢指出1949 至1952 年被逮捕判刑者約8,000 至10,000 人,槍決人數則有4,000人。加上據稱是「引述」自保密局谷正文的私下說法,推估秘密監禁與處決人數達15,000 人;

(3) 政治犯陳明忠2005 年在國民黨黨部發表演說〈被扭曲的歷史集體記憶〉,「轉引」據稱是王昇告訴某記者的說法,表示1949 到1954 年逮捕30,000 多人,處死4,500 人,死刑比例約15%;

(4) 前述廖天欣認為1950 年代逮捕140,000 人,槍決超過42,000 人,槍決超過30%。相近立場者的說法大相逕庭,卻未曾對此彼此爭論。

受害者省籍比例也眾說紛紜。一些說法強調「二二八」死者多本省籍,「白色恐怖」多外省籍。但「多」的標準是甚麼?是絕對多數還是相對多數?這也缺乏具體論證。廖天欣認為政治犯約60%為本省籍,40%為外省籍;石佳音認為:「白色恐怖的受難者(尤其是1950-60 年代時)外省人偏多。」師桐說:「找李敖編的《安全局機密文件—歷年匪諜案件編彙》看看,你如就省籍和人口比例統計一下,外省人佔的比例比本省人還大。」師桐沒有提供統計結果,所以我拿他講的文本具體統計後,可以發現本省籍約74.53%,仍多於外省籍—師桐很可能只憑感覺發言,而非具體估算的結果。王曉波說:「50 年代『白色恐怖』受難人,臺灣人佔到總數的58%。」也就是外省籍佔42%;戚嘉林提出類似的數字,但他是以1970 年代關在泰源監獄的政治犯為母體來計算:「1970 年政治犯李敖透過國際特赦組織秘書長MaRtin EnnaLS 公諸於世的『國防部泰源監獄政治犯』名單,共計511 名政治犯,其中臺灣人佔42.6%、外省人佔57.4%,然而當時外省人僅佔全臺灣人口的13.6%。也就是說,外省政治犯的比例遠高於外省人在臺灣的人口比例,白色恐怖時代外省人所受的迫害遠勝於本省人。」—這些敘述母體不一、引述資料不明,亦未具體說明「多」或「少」定義為何。也就是說,相關的說法依舊是眾說紛紜。

關於被捕者職業,民間也經常流傳「知識分子」比較容易被抓的印象。有些文章則以「國民政府喜歡殺老師!」作為標題。倘若1949 至1955 年為鎮壓高峰為真,以大專院校來說,1949 年只有5間大專院校22,師生數量只佔整體人口的鳳毛麟角。加上中小學教師與學生,與動輒聲稱1950 年代受害者上萬、甚至14 萬的規模相比,也令人懷疑師生是否真是政治犯中最主要的遇害職業。下文將引用促進轉型正義委員會的最新統計成果,指出最常被捕的職業,絕非廣義的知識分子,反而是經常被忽略的農民、漁民或小商人。

美國政治學者Sheena Chestnut Greitens 在比較臺、韓、菲三國戰後國家暴力的Dictators and Their Secret Police: Coercive Institutions and State Violence 一書中就曾經感嘆道:臺灣民間與學界經常過度誇大「白色恐怖」或「政治案件」的鎮壓規模,且缺乏清晰的史料依據。

不過,其實在2007 年,上述的缺憾就已經在方法上出現「典範轉移」的跡象了。開始有民間與學界研究者,基於各種預設或推估,轉而從陸續出土的檔案中將「有名有姓」的受審判者一一計算,進而估計白色恐怖的受難規模。在該年出版的《臺灣人權綠島園區導覽手》,承攬團隊就通過當時徵集數量尚稱有限的檔案,統計出一份相對細緻的死亡人數統計:(1)1949 年12 月至韓戰以前槍決20 人(均為外省籍);(2)1950 年6 月至年底,槍決145 人;(3)1951 年148 人;(4)1952 年208 人;(5)1953 年147 人;(6)1954 年108 人;(7)1955 年106 人;(6)1956 年47 人;(7)1957 年20人;(8)1958 年10 人;(9)1959 年13 人;(10)1960 年7 人;(11)1961 至1972 年槍決12 人(其中1971 至72 年槍決的18 人均為外省籍);此後不再有槍決紀錄,總計一千餘人。

雖然,這本手冊並未說明為何計算的時距並非等距?也沒有進一步說明上述趨勢呈現的意義是甚麼?不過,這本手冊根據當時公開的政治檔案逐一計算,每一位被統計進去的遇難者都有清楚的姓名/省籍/身分/槍決時間,在方法上跨出了重要一步,超越先前只有概略的「數字」搭配少數個案進行估算的方式,因此迴避了版本歧異,甚至是不斷將規模「通貨膨脹」的缺憾,有重要的開創意義。

簡言之,歷年來對於白色恐怖的規模與組成,曾經流傳著各式各樣的說法。但仔細追溯每一種說法的根據,未必有明確的史料依據。這背後的動力,更多基於對傷痛歷史的關懷,以及在國家公開史料有限下的「摸著石頭過河」所造成的觀察偏差。論其根本,用意仍在於呈現當事者與其親屬受到國家暴力侵害、排擠、汙名化的痛苦歷史。

不過,歷史研究的目標終究在「求真」,因此我們仍必須冷靜地估算統計基於甚麼史料根據?方式的信度跟效度為何?所幸,經過許多學界與民間研究者的努力,有越來越多檔案出土,在研究方法上也日益精進。

本書所稱的「白色恐怖」,泛指1949 年到1990 年代初期,在臺澎金馬以「叛亂」、「匪嫌」、「奸嫌」等名義,逮捕各行業人士並送交軍法審判的事件。這些案件大多經過偵保防、逮捕、訊問、起訴、判決、執行(死刑或送入監牢)等階段,有別於「二二八」中某些未經審判就地處決或秘密制裁、刺殺的案例。因此,今日學界又經常將這些事件稱為「政治案件」。

(一)眾說紛紜的「白色恐怖」受害規模與組成

在大約40 年的時間裡面,捲入「政治案件」的人數到底有多少?過去存在著各種說法。回頭望去,過往的輿論似乎有挑選「數字更大越正確」的傾向,導致對於相關人數的推估不斷擴張。不過,伴隨越來越多的檔案與調查出土,對於相關規模的評估,也可以用更「實事求是」的態度來評斷。

早期,許多數字都是用「推估」,但有些推估的證據基礎不明,有些情況則把同樣接受軍法審判的「一般軍事案件」(例如逾假未歸、盜賣軍用品)跟「政治案件」一併計算,例如在1988 年11 月5 日,當時的法務部主任檢察官陳守煌在接受立院質詢時表示:「軍事機關的判決案件相當多,依照目前實務上有29,407 件。」此後,許多人便援引「29,407」這個數字,當成白色恐怖中的案件數。例如政治犯李敖便直接援用此數字並視為全屬政治案件,聲稱戒嚴時期共29,407起政治案件,涉及14 萬人。21950 年代政治犯廖天欣又長年引用李敖說法,詮釋「白色恐怖」嚴重程度更甚「二二八」:「白色恐怖時間之長、受難人之多十倍於二二八事件。」甚至,廖天欣稍後將14萬人由原本李敖指涉的總受害人數,轉化為他身歷其境且格外關注的1950 年代受害人數—這意味整體受害人數將大於14 萬人。

陳守煌提出的數字至今廣為流傳,如2024 年由客委會舉辦的「我們記得:客庄在地記憶的紀念形式徵件」官方網頁仍沿用這樣的數字,聲稱「軍事法庭受理29,407 件政治案件、受難人數約14 萬人」。後來,14 萬人進一步擴張為20 萬人。總統府網頁至今記載前總統陳水扁在2007 年的活動致詞:「在38 年的戒嚴期間,軍事法庭所受理的政治案件總共有2 萬9407 件,受迫害的受難者超過14 萬人,這是官方最保守的估計,相關學者的研究政治受難者的人數應該超過20 萬人。」該場活動兩天前,新聞局長謝志偉在「解嚴二十周年專案報告」提到:「戒嚴時期軍事法庭受理的政治案件,達到二萬九千四百零七件,無辜受難者約達十四萬人。⋯⋯據司法院「透露」,政治案件達六、七萬件,如以每案平均三人計算,受軍事審判的政治受難人,應在二十萬人以上。」可知是按照「一案三人」的假設推估。

這些說法不斷膨脹,例如1950 年代政治犯劉建修出書時便引述20 萬人之說,主張「白色恐怖」受害者規模是「二二八」的十倍。此說看似同於廖天欣「十倍說」,但兩人估算的規模早已不同。

關於「白色恐怖」的量刑也眾說紛紜。以最嚴苛的處置「死刑」來說,同樣引用李敖14 萬人說,廖天欣主張死刑比例「超過」30%:「白色恐怖的審判官奉蔣的命令已經夠嚴厲,判死刑的比率平均高達30%,但蔣某常把已判無期徒刑的改為死刑。蔣也常把死刑判得不夠多的法官加以處分。」換算即超過42,000 人。學者侯坤宏引用李敖14 萬人說,死亡人數卻為3,000-4,000 人;不過侯坤宏卻在同一篇文章的註腳,又引用日本學者橫地剛的說法,稱光馬場町刑場就槍決4,500 至4,800 人,導致單一刑場槍決人數高於所有刑場槍決人數總和的奇怪狀況。

是因為政治立場差異導致觀點差異嗎?未必。同屬「統一」陣營的成員,對於死亡人數也是各執一詞:

(1) 藍博洲認為1950 年至1954 年至少監禁8,000 人,槍決3,000 人—死刑比例為37.5%;

(2) 立委林正杰1994 年在立院質詢指出1949 至1952 年被逮捕判刑者約8,000 至10,000 人,槍決人數則有4,000人。加上據稱是「引述」自保密局谷正文的私下說法,推估秘密監禁與處決人數達15,000 人;

(3) 政治犯陳明忠2005 年在國民黨黨部發表演說〈被扭曲的歷史集體記憶〉,「轉引」據稱是王昇告訴某記者的說法,表示1949 到1954 年逮捕30,000 多人,處死4,500 人,死刑比例約15%;

(4) 前述廖天欣認為1950 年代逮捕140,000 人,槍決超過42,000 人,槍決超過30%。相近立場者的說法大相逕庭,卻未曾對此彼此爭論。

受害者省籍比例也眾說紛紜。一些說法強調「二二八」死者多本省籍,「白色恐怖」多外省籍。但「多」的標準是甚麼?是絕對多數還是相對多數?這也缺乏具體論證。廖天欣認為政治犯約60%為本省籍,40%為外省籍;石佳音認為:「白色恐怖的受難者(尤其是1950-60 年代時)外省人偏多。」師桐說:「找李敖編的《安全局機密文件—歷年匪諜案件編彙》看看,你如就省籍和人口比例統計一下,外省人佔的比例比本省人還大。」師桐沒有提供統計結果,所以我拿他講的文本具體統計後,可以發現本省籍約74.53%,仍多於外省籍—師桐很可能只憑感覺發言,而非具體估算的結果。王曉波說:「50 年代『白色恐怖』受難人,臺灣人佔到總數的58%。」也就是外省籍佔42%;戚嘉林提出類似的數字,但他是以1970 年代關在泰源監獄的政治犯為母體來計算:「1970 年政治犯李敖透過國際特赦組織秘書長MaRtin EnnaLS 公諸於世的『國防部泰源監獄政治犯』名單,共計511 名政治犯,其中臺灣人佔42.6%、外省人佔57.4%,然而當時外省人僅佔全臺灣人口的13.6%。也就是說,外省政治犯的比例遠高於外省人在臺灣的人口比例,白色恐怖時代外省人所受的迫害遠勝於本省人。」—這些敘述母體不一、引述資料不明,亦未具體說明「多」或「少」定義為何。也就是說,相關的說法依舊是眾說紛紜。

關於被捕者職業,民間也經常流傳「知識分子」比較容易被抓的印象。有些文章則以「國民政府喜歡殺老師!」作為標題。倘若1949 至1955 年為鎮壓高峰為真,以大專院校來說,1949 年只有5間大專院校22,師生數量只佔整體人口的鳳毛麟角。加上中小學教師與學生,與動輒聲稱1950 年代受害者上萬、甚至14 萬的規模相比,也令人懷疑師生是否真是政治犯中最主要的遇害職業。下文將引用促進轉型正義委員會的最新統計成果,指出最常被捕的職業,絕非廣義的知識分子,反而是經常被忽略的農民、漁民或小商人。

美國政治學者Sheena Chestnut Greitens 在比較臺、韓、菲三國戰後國家暴力的Dictators and Their Secret Police: Coercive Institutions and State Violence 一書中就曾經感嘆道:臺灣民間與學界經常過度誇大「白色恐怖」或「政治案件」的鎮壓規模,且缺乏清晰的史料依據。

不過,其實在2007 年,上述的缺憾就已經在方法上出現「典範轉移」的跡象了。開始有民間與學界研究者,基於各種預設或推估,轉而從陸續出土的檔案中將「有名有姓」的受審判者一一計算,進而估計白色恐怖的受難規模。在該年出版的《臺灣人權綠島園區導覽手》,承攬團隊就通過當時徵集數量尚稱有限的檔案,統計出一份相對細緻的死亡人數統計:(1)1949 年12 月至韓戰以前槍決20 人(均為外省籍);(2)1950 年6 月至年底,槍決145 人;(3)1951 年148 人;(4)1952 年208 人;(5)1953 年147 人;(6)1954 年108 人;(7)1955 年106 人;(6)1956 年47 人;(7)1957 年20人;(8)1958 年10 人;(9)1959 年13 人;(10)1960 年7 人;(11)1961 至1972 年槍決12 人(其中1971 至72 年槍決的18 人均為外省籍);此後不再有槍決紀錄,總計一千餘人。

雖然,這本手冊並未說明為何計算的時距並非等距?也沒有進一步說明上述趨勢呈現的意義是甚麼?不過,這本手冊根據當時公開的政治檔案逐一計算,每一位被統計進去的遇難者都有清楚的姓名/省籍/身分/槍決時間,在方法上跨出了重要一步,超越先前只有概略的「數字」搭配少數個案進行估算的方式,因此迴避了版本歧異,甚至是不斷將規模「通貨膨脹」的缺憾,有重要的開創意義。

簡言之,歷年來對於白色恐怖的規模與組成,曾經流傳著各式各樣的說法。但仔細追溯每一種說法的根據,未必有明確的史料依據。這背後的動力,更多基於對傷痛歷史的關懷,以及在國家公開史料有限下的「摸著石頭過河」所造成的觀察偏差。論其根本,用意仍在於呈現當事者與其親屬受到國家暴力侵害、排擠、汙名化的痛苦歷史。

不過,歷史研究的目標終究在「求真」,因此我們仍必須冷靜地估算統計基於甚麼史料根據?方式的信度跟效度為何?所幸,經過許多學界與民間研究者的努力,有越來越多檔案出土,在研究方法上也日益精進。

試閱

接下來,本章從臺南的國小、國中、高中職、大專院校中,挑出大約30 間曾經發生政治案件的學校,針對事件的來龍去脈進行更深入的介紹。

每個故事的標題按照下列原則命名:校名的部分,我們採取案件發生當時的校名,並在括號中註明現行校名、涉案的受難者姓名與當時身分(教職員或學生)。

這30 間學校,只是臺南眾多發生白色恐怖事件的其中一部分。選擇案例的原則,一方面想兼顧不同階段的教育機構,一方面兼顧前一章提到的四種案件類型。此外,我們希望盡可能顧及城市與鄉村,讓案例相對平均地分布在今日臺南市的各區。

一 省立臺南工業職業學校(成大南工,教師何川、鄭海樹、何秀吉)

何川,1927 年出生於臺南安平,家境富裕,是「永豐餘」何家的成員。儘管家族富裕,何家在戰後初期卻有3 位成員投身左翼抗爭,並在白色恐怖中殞落。他們分別是年僅28 歲的臺南工業學校教師何川、32 歲的同校教師何秀吉與22 歲的工人何阿水。他們分別在戰後初期參與了臺南市的地下組織「臺南市工作委員會」,並於1950 年5 月被捕,隔年3 月10 日判處死刑,最後於6 月17 日同日槍決。在1950 年代的政治犯間,習慣將這個戰後初期臺南第一起牽涉較多當事者的案件,俗稱為「臺南案」。

何川已經過世,我們要怎麼理解他年輕就殞落的心靈世界呢?在國家檔案局典藏的政治檔案中,有一份何川在臺北的保安司令部軍法處押房所寫下的回憶文字。

從內容來判斷,這份文字很可能是在他已經獲知被指控「二條一」,因此最後的結局就只有死刑一途時所寫。因此,這份文字不免帶有一種曖昧的性質——它一方面記錄了自己的心跡,一方面卻也有希望能讓軍法官看見自己已經「懺悔」,希望能藉此獲得一絲減輕刑期的機會。即便帶有如此的曖昧性質,在臨刑之前,這份文字依舊紀錄了何川在1945 年面對日本投降、改朝換代時,由狂喜而轉為失落迷惘,再從失落迷惘又一步步走向地下組織的心理軌跡。其中,他曾經因為朋友的鼓舞,而對於參與抗爭抱持著激昂的熱情;但在嚴密且時時遭批判的組織生活中,他又起了厭倦之心;最後,當危險逐步來臨時,他又一度想遁入藝術世界從而逃避外在艱困的局勢,在面對牢獄之災時又後悔當初的抉擇。這一份婉轉曲折的文字,讓我們看到更深刻、細膩,且不時帶有迷惘與懊悔的人性。

因此,通過這份文字,反而讓我們有機會走入何川作為「人」的內心世界,使得有時候過度簡化的「抗爭者」、「受難者」、「匪諜」、「烈士」等詞彙顯得蒼白失色。在關於何川被捕後的各種紀錄與旁人見證中,我們可以看見他懷抱著理想,卻也在遇到危險時感到徬徨,進而構築出一幅時而平靜、時而顫抖的精神地景。這樣的精神狀態,也能幫助我們進一步理解他在1950 年8 月被捕後的一系列選擇。接下來,我們就參照在政治檔案、何川獄中回憶錄與同案倖存者的見證,介紹這位早逝的臺南工業學校老師的心靈世界。

1945 年8 月,日本宣佈投降,臺灣結束了半世紀的日本殖民。當時,何川形容自己經歷了一段由狂喜轉至苦悶的心靈旅程。起初,他對於「祖國」的來到懷抱著極其熱烈地盼望,不斷表示自己在日本統治下仍有深厚的「漢民族」認同。他寫到了在臺南火車站前面,跟大量臺南民眾一起歡迎國民黨政府的軍隊到來的場景:「臺南火車站和前面的廣場由市民打掃一新,以迎接國軍。臺南市民應該都還記得當時的情景吧。然而,國軍真的了解我們的熱情嗎?現實是殘酷的,我們當成救世主的國軍,次日就在市區的珠寶店搶劫,接連發生強盜事件。市民從震驚到無奈,再到嘆息,甚至最終轉為冷嘲。陳儀的統治,雖然某些方面還算良好,但無法滿足臺灣民眾對理想政治的期待。」

受到心靈世界的極度擾動,何川的生活方式,也隨之陷入混沌失序的狀態。他的家境原就富裕,有資格成為一個自我放縱的「阿舍」,徘徊在臺北的酒家間,每天靠著燈紅酒綠麻痺著失落的情緒。他形容自己當時的狀態是:「從歡騰到幻滅,再到冷嘲,反思之後卻只剩無盡的苦悶。我們的國家、我們的命運,卻找不到一條出路。」他進一步寫道:「在臺北市汽車工廠工作,結識許多朋友,生活無憂。開始頻繁去酒家,每天沉醉在酒精與歡愉之中。」直到有一天,他在爛醉時,邀請一位平時生活嚴謹的朋友到酒家同樂,甚至醉倒街頭。此時,這位好友狠狠地打了他一巴掌,讓他清醒地回到現實,才發現自己不能因為時代造成的失落,而完全逃避日復一日的日常生活。

爾後,何川提到:「民國三十六年,我在臺北加入了共匪組織。」

當時,何川在臺北市汽車工廠工作,因此也在臺北市的北門租了一間宿舍。在宿舍的生活中,他與臺北醫專畢業的士林人郭琇琮、出身臺南白河並在臺北經營書店的吳思漢、還有同樣來自臺南府城的鄭海樹等人,培養出相當深厚的情誼。1947 年2 月底,「二二八」爆發,事件衝突的現場就離他們的租屋處並不太遠。因此,從事件初期的民眾騷動、三月初的政治改革倡議、到隨後軍隊渡海來臺鎮壓的慘況,都直接地震撼了何川與這群青年的心靈。

對照現在公開的政治檔案,可以看到原本屬於「祖國派」青年、甚至在日本殖民時還因為抗日入獄的郭琇琮,或是曾經放棄在東京的學業而遠赴重慶的「後方」看看「祖國」真實面貌的吳思漢,都基於對「二二八」的憤慨而參與了地下組織。在另一個案件的檔案中,我們可以看到郭琇琮在保安司令部軍法處開庭時的庭訊筆錄。其中,軍法官問到郭琇琮為何參加共黨組織?郭琇琮回答:「同學林麗鏘未參與二二八,卻無辜被殺。檢察官王育霖也遇害,還有許多無辜受害者,讓我對政府不滿。」實際上,臺大電機系學生林麗鏘的無辜死去不只是影響了郭琇琮,甚至連他的兄長林麗南,也在此事後參與了地下組織。可以說,1947 年的風暴成為了一張「血色的邀請函」,何川身邊的朋友,還有何川,都在事件後陸續參與了地下組織。

加入組織後,地下黨便指示當時還在臺北的何川、鄭海樹返鄉活動。經由同宗的何秀吉的介紹,他們三人都成為了臺南工業學校的老師。他們就以工業學校為基礎,進而開拓市區知識青年的組織工作。當時,臺南市的組織從1946 年底就稍具基礎,奠基者則是來自大內曲溪村井仔腳貧窮農村的李媽兜。李媽兜的出生背景與工作型態,讓他更擅長與工農來往。因此,李媽兜除了不斷與鄭海樹、何川出現溝通上的摩擦,其所吸收的成員也大多是府城的木工、泥水工、油漆工等技術工人,完全無法打進所謂「知識分子」的圈圈裏面。

大約在1948 年,地下組織作了一個決定——讓何川、鄭海樹等人完全負責俗稱「府城」的臺南市區的組織,並且盡可能以中等學校、大專院校、小學教師為主要吸收對象。至於李媽兜,則調離府城的決策核心,讓他往廣大農村中的農民與糖廠工人等勞動者間拓展群眾基礎。在回憶錄中,何川對其他參與者多少曾出現過好評(即便事後宣稱受他們「誘騙」),唯獨對李媽兜,似乎始終抱持著格格不入的感受。他這樣描述跟李媽兜的互動:「李總監視我們,外表粗獷、眼神混濁、皮膚黝黃,肩寬健壯,說話時總是用威嚇般的重音。」在李媽兜這頭,他被捕後的紀錄也提到跟鄭海樹、何川等人的互動並不順利,甚至被上級批評無法打進知識分子中發展。

「二二八」後一年的時間裡,全臺灣參與地下組織的人數持續上升。到了1948 年夏天,地下黨終於召開名為「香港會議」的討論,商議全臺灣的組織活動該要如何發展下去。這次會議更進一步確定了讓李媽兜負責當時涵蓋今天雲、嘉、南地區的臺南縣,還有高雄與屏東的農民、工廠工人、技術工人的組織活動,並且另外稱為「臺南縣工作委員會」。至於何川、鄭海樹、何秀吉三位老師,則專注於負責臺南市區的知識青年活動。自此,「臺南市工作委員會」便正式交由何川、鄭海樹及何秀吉三位臺南工業學校的教師負責。

在1949 年,無論是臺灣島內政治經濟的動盪,或是對岸國共戰況的結局日益明朗,臺南市區的組織,確實吸引了越來越多青年學子與教師加入,分別在臺南工學院、臺南工業學校、長榮中學、臺南工學院附屬工業學校及夜間補校,臺南市區、白河、朴子的國小教師間,建立了一定的組織規模。不可諱言,這跟李媽兜領導時期的成員組成,已經有相當不同的面貌了。

不過,也是在1949 年的秋冬,首先是臺北的臺灣大學法學院、成功中學的組織被查獲,進而導致基隆中學與基隆市區的組織全面曝光。另一方面,也大約在這段時間,高雄的工人組織也被破獲。這導致地下組織的領導核心先後在1949 年底到1950 年春天落網。雖然,地下組織的領導人蔡孝乾一度在被保密局逮捕後脫逃,但此起彼落的「抓人」的消息,即便還沒有正式波及府城,卻也讓何川開始陷入不安、焦慮的狀態,對未來的命運感到憂心忡忡。

根據何川回憶錄所述,他的上級曾建議他逃離臺灣前往香港,以免他被捕後導致臺南市區組織的進一步曝光。不過,何川對於家人與生活仍有留戀,在被捕與逃亡的壓力中猶豫不決,甚至產生逃避心理。他在被捕後的獄中回憶錄記錄了當時的心境,充分呈現出他在革命熱情與家庭情感之間的內心掙扎。

我忽然感到了眼前變了黑暗。我自己氣我過去的愚蠢。失去了將來的路途的我,⋯⋯唯有後悔、憤恨、憂慮,逼得我精神好像錯亂了。我焦急着逃避⋯⋯

正巧介詔〔紹〕我的K,他的岳父突然來找我,訊問:「是否知道K 的行方。」⋯⋯翌日早上,我即刻找T 去,瞎說,「因K 暴露,所以危險迫近了。」「所以我要斷絕一切的關係!」我對他宣言了。「好,那末〔麼〕把你的下部移交給我。你立刻離家逃去香港。」這是T 的命令。於是我得意地回家了。現在就能切斷不斷緣了。就單純地這麼想着,以後快悅地在家裡精進所愛好的彫刻工作。⋯⋯T 看見了我安居在家裡,非常氣了。「你是反叛者。要反抗命令嗎?即刻離家到香港去!」

T 叫H 常常來譴責我。「一時離家於你是好的。由此可能更完全地斷絕了和組織的關係。我也想等機會脫離。」H祕〔秘〕密地忠告了我,於是到了四月,我飄然地上了流浪的旅途。一切的一切是黑暗—個人的前途也是一樣,國家的前途也是一樣—當時我這樣感着。

「於藝術之中來忘卻一切罷!」

我這樣志願着從事彫刻,但不能夠做得到!

日復一日,何川讓自己沉浸在反覆雕鑿木材的動作中,全身貫注於眼前的作品,藉此忘卻外在局勢的日益惡化。此時,他內心應該不斷累積著極為沉重的壓力。他甚至寫到,在最焦慮的時刻,他甚至順手在朋友家拿了一包氰酸粉末,此時,「死亡的誘惑深深地抓住了我。」然而,當他正準備將倒入毒藥的茶一飲而下時,彷彿是命運的安排,又讓他陰錯陽差地把茶打翻了。

根據何川被捕後的供述,當時許多參加組織的學生都由他負責領導。日後跟他同案判決12 年而倖存至今的張皆得,就表示化名「朱先生」的何川消失了好長一段時間,眾人有些不安,卻也不知道組織發生了甚麼事情,也只能各自摸索怎麼應對眼前的變局。如果何川回憶錄中的自述大致屬實,那麼在這段期間,他顯然已經陷入對未來的不安與迷茫。他不願離開家人,也無法脫離組織,更無法擺脫恐怕將要來襲的死亡風暴,他只能躲在家中不斷創作,安慰自己這樣應該算是組織斷絕了關係。即便如此,他的心中依然隱約感受到一場巨大的風暴即將來臨。

最終,1950 年春天,地下黨核心領導陸續被捕後,負責指導臺南與高屏地下活動的陳澤民(當時化名錢先生),跟保密局交出了鄭海樹與何川的關係。該年8 月,何川落網。

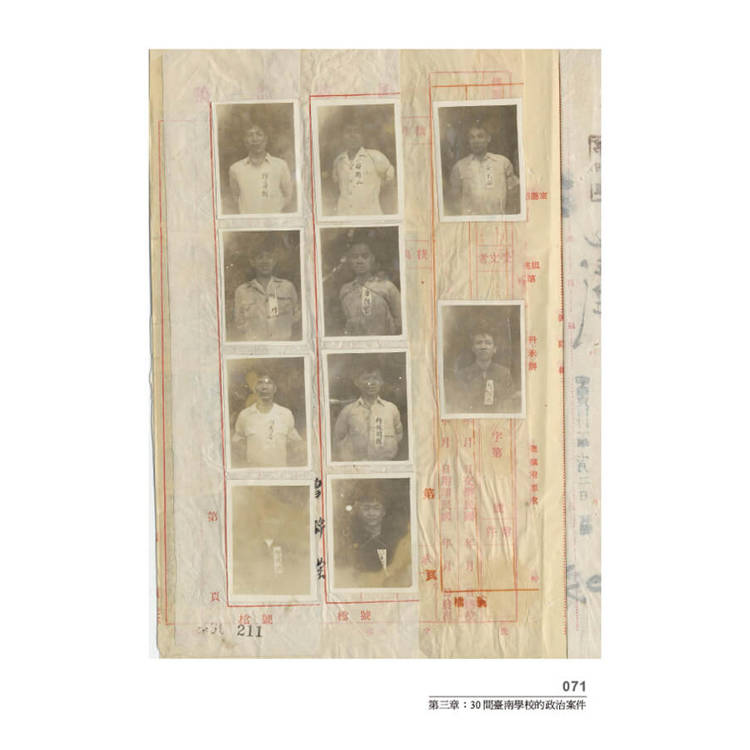

被捕後,鄭海樹、何川、何秀吉三位臺南市的組織領導者,被送往位於今天臺南市中西區南門路的警察局接受審問。訊問過程中,保密局的幹員採取了「溫情攻勢」,先表示對於知識份子有敬重,同時表示現在偵辦政治案件的方式採取寬大政策,奉行「政治問題,政治解決」的信條。只要何川等人對於過去的決定表現出真誠的悔悟,並且願意將地下組織的成員名單供出,只要經過幾個月的調查確認,最後所有成員都能夠平安返家。事後回顧,1950 年8 月的訊問無疑是個致命的誘惑。但也許基於前述的心理狀態,也許基於對於眼前情勢的判斷(誤判),在被捕後的數日後,三位老師就將臺南市的組織細節大致交代清楚。導致成員在數日內幾乎全數被捕,隨後移送臺北進一步審訊。

本案倖存的張皆得、林嘉明、施志聰在數年前接受訪談時,都提到了進入臺南市警察局時的第一印象:從側門入處警局,進到接受訊問的空間前,看到黑板上用粉筆寫了一張宛若族譜般的清單,上面有著自己的名字,也還有許多陌生人的名字。張皆得便說到:「我很驚訝,本來說好要保密的事情,怎麼就這樣赤裸裸的全部曝光?也是這個時候,我才知道,原來臺南市的組織有這麼多人參加。我只知道我的上級跟我的群眾。至於『橫』的關係,其他人的關係,都是看到黑板上的圖才知道的。」

之後,眾人分送臺北的保密局北所、南所,接受進一步的訊問。三位領導者被送至保密局「南所」,其他成員則集中在「北所」接受訊問。

在保密局南所,曾跟另一位鄭海樹老師關在同一個房間的蔡焜霖先生,就回憶起鄭海樹經常看著新婚妻子的照片,似乎對於能被釋放歸家還抱有期待。一直要到移送保安司令部軍法處接受起訴,還有在1951 年2 月14 日清晨,目睹了組織上相關的徐國維老師被送往刑場槍決的畫面(見下文),眾人才更清楚認識到,自己起訴的罪名真的是「二條一」,而迎接未來的恐怕也只有死亡一途。當時意識到再也無法逃避殘酷的現實時,他們在一周後籌備了代號為「吃麵包」的逃獄計畫,試圖衝出軍法處大門逃生。

不過,計畫未能如願。1951 年6 月17 日,何川與鄭海樹等人被押送刑場,準備接受槍決。臨刑前,這位一生在理想與逃避中掙扎的何川寫下了一首俳句般的絕命詩。他的同囚、嘉義工業學校青年江槐村,將這首絕命詩完整地記錄了下來。

紅の雲明け行くを 笑まひ見つ 曉闇よ我が屍抱け

政治犯陳英泰先生,則將這首絕命詩翻譯成漢文,意思是:「微笑地看著東方的天空漸漸亮起紅色的光,拂曉前的黑暗,擁抱我熱血奔流的屍體吧!」當槍聲響起後,何川則在新店溪畔,結束他28 年的短促人生。

每個故事的標題按照下列原則命名:校名的部分,我們採取案件發生當時的校名,並在括號中註明現行校名、涉案的受難者姓名與當時身分(教職員或學生)。

這30 間學校,只是臺南眾多發生白色恐怖事件的其中一部分。選擇案例的原則,一方面想兼顧不同階段的教育機構,一方面兼顧前一章提到的四種案件類型。此外,我們希望盡可能顧及城市與鄉村,讓案例相對平均地分布在今日臺南市的各區。

一 省立臺南工業職業學校(成大南工,教師何川、鄭海樹、何秀吉)

何川,1927 年出生於臺南安平,家境富裕,是「永豐餘」何家的成員。儘管家族富裕,何家在戰後初期卻有3 位成員投身左翼抗爭,並在白色恐怖中殞落。他們分別是年僅28 歲的臺南工業學校教師何川、32 歲的同校教師何秀吉與22 歲的工人何阿水。他們分別在戰後初期參與了臺南市的地下組織「臺南市工作委員會」,並於1950 年5 月被捕,隔年3 月10 日判處死刑,最後於6 月17 日同日槍決。在1950 年代的政治犯間,習慣將這個戰後初期臺南第一起牽涉較多當事者的案件,俗稱為「臺南案」。

何川已經過世,我們要怎麼理解他年輕就殞落的心靈世界呢?在國家檔案局典藏的政治檔案中,有一份何川在臺北的保安司令部軍法處押房所寫下的回憶文字。

從內容來判斷,這份文字很可能是在他已經獲知被指控「二條一」,因此最後的結局就只有死刑一途時所寫。因此,這份文字不免帶有一種曖昧的性質——它一方面記錄了自己的心跡,一方面卻也有希望能讓軍法官看見自己已經「懺悔」,希望能藉此獲得一絲減輕刑期的機會。即便帶有如此的曖昧性質,在臨刑之前,這份文字依舊紀錄了何川在1945 年面對日本投降、改朝換代時,由狂喜而轉為失落迷惘,再從失落迷惘又一步步走向地下組織的心理軌跡。其中,他曾經因為朋友的鼓舞,而對於參與抗爭抱持著激昂的熱情;但在嚴密且時時遭批判的組織生活中,他又起了厭倦之心;最後,當危險逐步來臨時,他又一度想遁入藝術世界從而逃避外在艱困的局勢,在面對牢獄之災時又後悔當初的抉擇。這一份婉轉曲折的文字,讓我們看到更深刻、細膩,且不時帶有迷惘與懊悔的人性。

因此,通過這份文字,反而讓我們有機會走入何川作為「人」的內心世界,使得有時候過度簡化的「抗爭者」、「受難者」、「匪諜」、「烈士」等詞彙顯得蒼白失色。在關於何川被捕後的各種紀錄與旁人見證中,我們可以看見他懷抱著理想,卻也在遇到危險時感到徬徨,進而構築出一幅時而平靜、時而顫抖的精神地景。這樣的精神狀態,也能幫助我們進一步理解他在1950 年8 月被捕後的一系列選擇。接下來,我們就參照在政治檔案、何川獄中回憶錄與同案倖存者的見證,介紹這位早逝的臺南工業學校老師的心靈世界。

1945 年8 月,日本宣佈投降,臺灣結束了半世紀的日本殖民。當時,何川形容自己經歷了一段由狂喜轉至苦悶的心靈旅程。起初,他對於「祖國」的來到懷抱著極其熱烈地盼望,不斷表示自己在日本統治下仍有深厚的「漢民族」認同。他寫到了在臺南火車站前面,跟大量臺南民眾一起歡迎國民黨政府的軍隊到來的場景:「臺南火車站和前面的廣場由市民打掃一新,以迎接國軍。臺南市民應該都還記得當時的情景吧。然而,國軍真的了解我們的熱情嗎?現實是殘酷的,我們當成救世主的國軍,次日就在市區的珠寶店搶劫,接連發生強盜事件。市民從震驚到無奈,再到嘆息,甚至最終轉為冷嘲。陳儀的統治,雖然某些方面還算良好,但無法滿足臺灣民眾對理想政治的期待。」

受到心靈世界的極度擾動,何川的生活方式,也隨之陷入混沌失序的狀態。他的家境原就富裕,有資格成為一個自我放縱的「阿舍」,徘徊在臺北的酒家間,每天靠著燈紅酒綠麻痺著失落的情緒。他形容自己當時的狀態是:「從歡騰到幻滅,再到冷嘲,反思之後卻只剩無盡的苦悶。我們的國家、我們的命運,卻找不到一條出路。」他進一步寫道:「在臺北市汽車工廠工作,結識許多朋友,生活無憂。開始頻繁去酒家,每天沉醉在酒精與歡愉之中。」直到有一天,他在爛醉時,邀請一位平時生活嚴謹的朋友到酒家同樂,甚至醉倒街頭。此時,這位好友狠狠地打了他一巴掌,讓他清醒地回到現實,才發現自己不能因為時代造成的失落,而完全逃避日復一日的日常生活。

爾後,何川提到:「民國三十六年,我在臺北加入了共匪組織。」

當時,何川在臺北市汽車工廠工作,因此也在臺北市的北門租了一間宿舍。在宿舍的生活中,他與臺北醫專畢業的士林人郭琇琮、出身臺南白河並在臺北經營書店的吳思漢、還有同樣來自臺南府城的鄭海樹等人,培養出相當深厚的情誼。1947 年2 月底,「二二八」爆發,事件衝突的現場就離他們的租屋處並不太遠。因此,從事件初期的民眾騷動、三月初的政治改革倡議、到隨後軍隊渡海來臺鎮壓的慘況,都直接地震撼了何川與這群青年的心靈。

對照現在公開的政治檔案,可以看到原本屬於「祖國派」青年、甚至在日本殖民時還因為抗日入獄的郭琇琮,或是曾經放棄在東京的學業而遠赴重慶的「後方」看看「祖國」真實面貌的吳思漢,都基於對「二二八」的憤慨而參與了地下組織。在另一個案件的檔案中,我們可以看到郭琇琮在保安司令部軍法處開庭時的庭訊筆錄。其中,軍法官問到郭琇琮為何參加共黨組織?郭琇琮回答:「同學林麗鏘未參與二二八,卻無辜被殺。檢察官王育霖也遇害,還有許多無辜受害者,讓我對政府不滿。」實際上,臺大電機系學生林麗鏘的無辜死去不只是影響了郭琇琮,甚至連他的兄長林麗南,也在此事後參與了地下組織。可以說,1947 年的風暴成為了一張「血色的邀請函」,何川身邊的朋友,還有何川,都在事件後陸續參與了地下組織。

加入組織後,地下黨便指示當時還在臺北的何川、鄭海樹返鄉活動。經由同宗的何秀吉的介紹,他們三人都成為了臺南工業學校的老師。他們就以工業學校為基礎,進而開拓市區知識青年的組織工作。當時,臺南市的組織從1946 年底就稍具基礎,奠基者則是來自大內曲溪村井仔腳貧窮農村的李媽兜。李媽兜的出生背景與工作型態,讓他更擅長與工農來往。因此,李媽兜除了不斷與鄭海樹、何川出現溝通上的摩擦,其所吸收的成員也大多是府城的木工、泥水工、油漆工等技術工人,完全無法打進所謂「知識分子」的圈圈裏面。

大約在1948 年,地下組織作了一個決定——讓何川、鄭海樹等人完全負責俗稱「府城」的臺南市區的組織,並且盡可能以中等學校、大專院校、小學教師為主要吸收對象。至於李媽兜,則調離府城的決策核心,讓他往廣大農村中的農民與糖廠工人等勞動者間拓展群眾基礎。在回憶錄中,何川對其他參與者多少曾出現過好評(即便事後宣稱受他們「誘騙」),唯獨對李媽兜,似乎始終抱持著格格不入的感受。他這樣描述跟李媽兜的互動:「李總監視我們,外表粗獷、眼神混濁、皮膚黝黃,肩寬健壯,說話時總是用威嚇般的重音。」在李媽兜這頭,他被捕後的紀錄也提到跟鄭海樹、何川等人的互動並不順利,甚至被上級批評無法打進知識分子中發展。

「二二八」後一年的時間裡,全臺灣參與地下組織的人數持續上升。到了1948 年夏天,地下黨終於召開名為「香港會議」的討論,商議全臺灣的組織活動該要如何發展下去。這次會議更進一步確定了讓李媽兜負責當時涵蓋今天雲、嘉、南地區的臺南縣,還有高雄與屏東的農民、工廠工人、技術工人的組織活動,並且另外稱為「臺南縣工作委員會」。至於何川、鄭海樹、何秀吉三位老師,則專注於負責臺南市區的知識青年活動。自此,「臺南市工作委員會」便正式交由何川、鄭海樹及何秀吉三位臺南工業學校的教師負責。

在1949 年,無論是臺灣島內政治經濟的動盪,或是對岸國共戰況的結局日益明朗,臺南市區的組織,確實吸引了越來越多青年學子與教師加入,分別在臺南工學院、臺南工業學校、長榮中學、臺南工學院附屬工業學校及夜間補校,臺南市區、白河、朴子的國小教師間,建立了一定的組織規模。不可諱言,這跟李媽兜領導時期的成員組成,已經有相當不同的面貌了。

不過,也是在1949 年的秋冬,首先是臺北的臺灣大學法學院、成功中學的組織被查獲,進而導致基隆中學與基隆市區的組織全面曝光。另一方面,也大約在這段時間,高雄的工人組織也被破獲。這導致地下組織的領導核心先後在1949 年底到1950 年春天落網。雖然,地下組織的領導人蔡孝乾一度在被保密局逮捕後脫逃,但此起彼落的「抓人」的消息,即便還沒有正式波及府城,卻也讓何川開始陷入不安、焦慮的狀態,對未來的命運感到憂心忡忡。

根據何川回憶錄所述,他的上級曾建議他逃離臺灣前往香港,以免他被捕後導致臺南市區組織的進一步曝光。不過,何川對於家人與生活仍有留戀,在被捕與逃亡的壓力中猶豫不決,甚至產生逃避心理。他在被捕後的獄中回憶錄記錄了當時的心境,充分呈現出他在革命熱情與家庭情感之間的內心掙扎。

我忽然感到了眼前變了黑暗。我自己氣我過去的愚蠢。失去了將來的路途的我,⋯⋯唯有後悔、憤恨、憂慮,逼得我精神好像錯亂了。我焦急着逃避⋯⋯

正巧介詔〔紹〕我的K,他的岳父突然來找我,訊問:「是否知道K 的行方。」⋯⋯翌日早上,我即刻找T 去,瞎說,「因K 暴露,所以危險迫近了。」「所以我要斷絕一切的關係!」我對他宣言了。「好,那末〔麼〕把你的下部移交給我。你立刻離家逃去香港。」這是T 的命令。於是我得意地回家了。現在就能切斷不斷緣了。就單純地這麼想着,以後快悅地在家裡精進所愛好的彫刻工作。⋯⋯T 看見了我安居在家裡,非常氣了。「你是反叛者。要反抗命令嗎?即刻離家到香港去!」

T 叫H 常常來譴責我。「一時離家於你是好的。由此可能更完全地斷絕了和組織的關係。我也想等機會脫離。」H祕〔秘〕密地忠告了我,於是到了四月,我飄然地上了流浪的旅途。一切的一切是黑暗—個人的前途也是一樣,國家的前途也是一樣—當時我這樣感着。

「於藝術之中來忘卻一切罷!」

我這樣志願着從事彫刻,但不能夠做得到!

日復一日,何川讓自己沉浸在反覆雕鑿木材的動作中,全身貫注於眼前的作品,藉此忘卻外在局勢的日益惡化。此時,他內心應該不斷累積著極為沉重的壓力。他甚至寫到,在最焦慮的時刻,他甚至順手在朋友家拿了一包氰酸粉末,此時,「死亡的誘惑深深地抓住了我。」然而,當他正準備將倒入毒藥的茶一飲而下時,彷彿是命運的安排,又讓他陰錯陽差地把茶打翻了。

根據何川被捕後的供述,當時許多參加組織的學生都由他負責領導。日後跟他同案判決12 年而倖存至今的張皆得,就表示化名「朱先生」的何川消失了好長一段時間,眾人有些不安,卻也不知道組織發生了甚麼事情,也只能各自摸索怎麼應對眼前的變局。如果何川回憶錄中的自述大致屬實,那麼在這段期間,他顯然已經陷入對未來的不安與迷茫。他不願離開家人,也無法脫離組織,更無法擺脫恐怕將要來襲的死亡風暴,他只能躲在家中不斷創作,安慰自己這樣應該算是組織斷絕了關係。即便如此,他的心中依然隱約感受到一場巨大的風暴即將來臨。

最終,1950 年春天,地下黨核心領導陸續被捕後,負責指導臺南與高屏地下活動的陳澤民(當時化名錢先生),跟保密局交出了鄭海樹與何川的關係。該年8 月,何川落網。

被捕後,鄭海樹、何川、何秀吉三位臺南市的組織領導者,被送往位於今天臺南市中西區南門路的警察局接受審問。訊問過程中,保密局的幹員採取了「溫情攻勢」,先表示對於知識份子有敬重,同時表示現在偵辦政治案件的方式採取寬大政策,奉行「政治問題,政治解決」的信條。只要何川等人對於過去的決定表現出真誠的悔悟,並且願意將地下組織的成員名單供出,只要經過幾個月的調查確認,最後所有成員都能夠平安返家。事後回顧,1950 年8 月的訊問無疑是個致命的誘惑。但也許基於前述的心理狀態,也許基於對於眼前情勢的判斷(誤判),在被捕後的數日後,三位老師就將臺南市的組織細節大致交代清楚。導致成員在數日內幾乎全數被捕,隨後移送臺北進一步審訊。

本案倖存的張皆得、林嘉明、施志聰在數年前接受訪談時,都提到了進入臺南市警察局時的第一印象:從側門入處警局,進到接受訊問的空間前,看到黑板上用粉筆寫了一張宛若族譜般的清單,上面有著自己的名字,也還有許多陌生人的名字。張皆得便說到:「我很驚訝,本來說好要保密的事情,怎麼就這樣赤裸裸的全部曝光?也是這個時候,我才知道,原來臺南市的組織有這麼多人參加。我只知道我的上級跟我的群眾。至於『橫』的關係,其他人的關係,都是看到黑板上的圖才知道的。」

之後,眾人分送臺北的保密局北所、南所,接受進一步的訊問。三位領導者被送至保密局「南所」,其他成員則集中在「北所」接受訊問。

在保密局南所,曾跟另一位鄭海樹老師關在同一個房間的蔡焜霖先生,就回憶起鄭海樹經常看著新婚妻子的照片,似乎對於能被釋放歸家還抱有期待。一直要到移送保安司令部軍法處接受起訴,還有在1951 年2 月14 日清晨,目睹了組織上相關的徐國維老師被送往刑場槍決的畫面(見下文),眾人才更清楚認識到,自己起訴的罪名真的是「二條一」,而迎接未來的恐怕也只有死亡一途。當時意識到再也無法逃避殘酷的現實時,他們在一周後籌備了代號為「吃麵包」的逃獄計畫,試圖衝出軍法處大門逃生。

不過,計畫未能如願。1951 年6 月17 日,何川與鄭海樹等人被押送刑場,準備接受槍決。臨刑前,這位一生在理想與逃避中掙扎的何川寫下了一首俳句般的絕命詩。他的同囚、嘉義工業學校青年江槐村,將這首絕命詩完整地記錄了下來。

紅の雲明け行くを 笑まひ見つ 曉闇よ我が屍抱け

政治犯陳英泰先生,則將這首絕命詩翻譯成漢文,意思是:「微笑地看著東方的天空漸漸亮起紅色的光,拂曉前的黑暗,擁抱我熱血奔流的屍體吧!」當槍聲響起後,何川則在新店溪畔,結束他28 年的短促人生。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價