慢食臺東:人與土地的共學、共作、共創

內容簡介

慢食精神在臺東成熟發展,並非偶然,

而是源自一整套以土地、文化與人為核心的治理哲學。

臺東自2015年起倡議慢食精神,藉由每年臺東慢食節落實內涵。臺東慢食強調「從土地出發的飲食行動」,是「從產地到餐桌」的透明關係,以及生產者、料理者、消費者三者之間的共好精神。這樣的詮釋,讓慢食不只是飲食文化,更呼應臺東慢經濟政策,並成為核心靈魂。2025年臺東慢食運動滿10年,透過本書讓外界更理解臺東慢食節發展的歷程與核心概念。

慢食精神在臺東成熟發展,並非偶然,而是源自一整套以土地、文化與人為核心的治理哲學。臺東縣長饒慶鈴所提出的「慢經濟」政策,實際上是一種地方治理的宣言——不傾向快速開發、拒絕短線思維,強調以慢的節奏打造深刻底蘊。

在這樣的框架下,臺東慢食節不僅讓外地人嚐到風土滋味,更讓臺東人重新理解自己的生活方式;慢經濟也讓青年返鄉不只是理想,而是可行的生計選項。臺東的成功經驗在於:用「慢」重新定義「發展」;不是速度的比拚,而是韌性的培養;不是一時的亮點,而是長久的光。

而是源自一整套以土地、文化與人為核心的治理哲學。

臺東自2015年起倡議慢食精神,藉由每年臺東慢食節落實內涵。臺東慢食強調「從土地出發的飲食行動」,是「從產地到餐桌」的透明關係,以及生產者、料理者、消費者三者之間的共好精神。這樣的詮釋,讓慢食不只是飲食文化,更呼應臺東慢經濟政策,並成為核心靈魂。2025年臺東慢食運動滿10年,透過本書讓外界更理解臺東慢食節發展的歷程與核心概念。

慢食精神在臺東成熟發展,並非偶然,而是源自一整套以土地、文化與人為核心的治理哲學。臺東縣長饒慶鈴所提出的「慢經濟」政策,實際上是一種地方治理的宣言——不傾向快速開發、拒絕短線思維,強調以慢的節奏打造深刻底蘊。

在這樣的框架下,臺東慢食節不僅讓外地人嚐到風土滋味,更讓臺東人重新理解自己的生活方式;慢經濟也讓青年返鄉不只是理想,而是可行的生計選項。臺東的成功經驗在於:用「慢」重新定義「發展」;不是速度的比拚,而是韌性的培養;不是一時的亮點,而是長久的光。

目錄

序 慢食10 年 臺東的味道,世界的風景 饒慶鈴

序 慢,是一種生活的速度,也是一種治理的高度 陳美伶

前言 從土地出發的慢經濟哲學

第一部 慢的力量

1.1 起點:導入中央計畫,整合資源 從產地餐桌定調慢食精神

1.2 擴散:跨域結合,品牌定位 一場慢的策展

1.3 輸出:爭取發聲權,強化自信 慢的創生

1.4 交流:走向世界,永續發展 臺東慢食模式驚豔國際

第二部 土地的滋味

2.1 海線與島嶼 靠海吃海的太平洋子民

2.2 縱谷地區 群山環抱賜予豐富物產

2.3 南迴地區 在山田溪間汲取生命養分

2.4 臺東平原及周邊 族群交會下的飲食記憶

第三部 人與土地的對話

3.1 共農共食X曾于庭&童亞琦 啜飲濃縮土地甘甜的慢滋味

3.2 宜興園X呂增興&莊玲宜 找回記憶中的臺東味

3.3 恰比兔子X裴友涵&黃秀雲 從食物裡慢慢找到嚮往的生活

3.4 出力釀製酒 X 許震詮&高莎莎 釀出部落與土地之間的連結

3.5 日出禾作 X 黃瀚 從延續傳統中與世界對話

3.6 貓俬廚 X 楊小貓 被山海黏住的料理魂

3.7 蓋亞那工坊X Ibu 從保種連結慢食核心精神

3.8 艾蘭哥爾咖啡X張弘典 從土地生長的慢食經濟學

3.9 旗遇海味X林昱濱 離海最近的餐桌

3.10 臺東縣長饒慶鈴 在慢食中落實慢經濟

3.11 津和堂執行長郭麗津 一口一口吃回土地的美好

3.12 米其林綠星主廚郭庭瑋 看見臺灣味的未來

3.13 專欄作家王南琦 從土壤長出獨一無二的料理

3.14 飲食文化研究者徐仲 打造臺東人自豪返鄉的節慶

3.15 臺東縣慢食協會理事長涂裕苓 從飲食風土開始認識家鄉

3.16 飲食文化策展人馮忠恬 用慢食理解風土和生活節奏

3.17 美食評論家高琹雯 站在幸福生活的起點

3.18 臺東作家劉襄群 用一輩子慢慢探索臺東的美好

3.19 綠色餐飲廚神簡天才 用料理撐起小農和土地

第四部 慢食.擴散.永續

4.1 慢食的擴散 重塑地方發展典範

4.2 慢食的永續 與國際浪潮深層接軌

序 慢,是一種生活的速度,也是一種治理的高度 陳美伶

前言 從土地出發的慢經濟哲學

第一部 慢的力量

1.1 起點:導入中央計畫,整合資源 從產地餐桌定調慢食精神

1.2 擴散:跨域結合,品牌定位 一場慢的策展

1.3 輸出:爭取發聲權,強化自信 慢的創生

1.4 交流:走向世界,永續發展 臺東慢食模式驚豔國際

第二部 土地的滋味

2.1 海線與島嶼 靠海吃海的太平洋子民

2.2 縱谷地區 群山環抱賜予豐富物產

2.3 南迴地區 在山田溪間汲取生命養分

2.4 臺東平原及周邊 族群交會下的飲食記憶

第三部 人與土地的對話

3.1 共農共食X曾于庭&童亞琦 啜飲濃縮土地甘甜的慢滋味

3.2 宜興園X呂增興&莊玲宜 找回記憶中的臺東味

3.3 恰比兔子X裴友涵&黃秀雲 從食物裡慢慢找到嚮往的生活

3.4 出力釀製酒 X 許震詮&高莎莎 釀出部落與土地之間的連結

3.5 日出禾作 X 黃瀚 從延續傳統中與世界對話

3.6 貓俬廚 X 楊小貓 被山海黏住的料理魂

3.7 蓋亞那工坊X Ibu 從保種連結慢食核心精神

3.8 艾蘭哥爾咖啡X張弘典 從土地生長的慢食經濟學

3.9 旗遇海味X林昱濱 離海最近的餐桌

3.10 臺東縣長饒慶鈴 在慢食中落實慢經濟

3.11 津和堂執行長郭麗津 一口一口吃回土地的美好

3.12 米其林綠星主廚郭庭瑋 看見臺灣味的未來

3.13 專欄作家王南琦 從土壤長出獨一無二的料理

3.14 飲食文化研究者徐仲 打造臺東人自豪返鄉的節慶

3.15 臺東縣慢食協會理事長涂裕苓 從飲食風土開始認識家鄉

3.16 飲食文化策展人馮忠恬 用慢食理解風土和生活節奏

3.17 美食評論家高琹雯 站在幸福生活的起點

3.18 臺東作家劉襄群 用一輩子慢慢探索臺東的美好

3.19 綠色餐飲廚神簡天才 用料理撐起小農和土地

第四部 慢食.擴散.永續

4.1 慢食的擴散 重塑地方發展典範

4.2 慢食的永續 與國際浪潮深層接軌

序/導讀

序 慢食10年 臺東的味道,世界的風景

饒慶鈴(臺東縣長)

10 年前,我們在臺東播下了一粒「慢食」的種子。那是一場關於土地、文化與生活態度的實驗,也是一場對全球飲食文化的溫柔抵抗。如今,這粒種子已在臺東深深扎根,長成一片風味多樣、文化豐富的慢食森林。

我還記得擔任議長時,就曾參與「從產地到餐桌」計畫,對於整體活動設計十分驚豔,也相信遊客會因為這樣的體驗,感受到臺東在地風土的獨特性。後來,「從產地到餐桌」轉型為「時令餐桌節」,成為臺東前所未有的飲食文化行動。它不只是一個節慶,更是創生的起點,我們也因此挖掘出許多在地故事,連結部落、農友、廚人與旅人,讓臺東的味道成為一種文化記憶。

2019年我剛上任縣長,因中央計畫銜接問題,慢食節一度面臨停辦危機。我與團隊立即發起募款餐會,號召在地企業與朋友支持,成功延續活動,也讓更多中小企業走進慢食的世界。那場「團圓餐桌」不只是募資,更是凝聚地方認同的象徵。

慢食的核心精神是「優質、純淨、公平」(Good, Clean, Fair),它提醒我們:好食物來自健康的土地、良知的生產方式與文化的尊重。臺東慢食節堅持不使用一次性餐具,落實永續原則,甚至獲得ISO 20121驗證,成為全球慢食運動的典範。

這些年來,我看到愈來愈多年輕人返鄉或東漂,透過慢食節找到創業方向與文化認同。例如,過去阿美族傳統醃肉siraw與製酒麴釀酒的習慣,有料理人傳承下來,結合日式飯糰與炙燒手法,創作出超級美味的「炙燒siraw飯糰」,並成為慢食節的明星料理。如果沒有慢食概念的引導,料理人恐怕無法在阿嬤過世前學會這道手藝。如今,每當他提起這段故事都會落淚,而且非常感謝慢食節。在我看來,這不只是味覺的體驗,更是一場跨世代的文化延續。

臺東縣政府持續推動慢食節、慢食評鑑、慢農學院與創生基地,打造365天運轉的慢食平台。我們也積極走向國際,2024 年率隊參加義大利國際慢食年會,臺東的糯米 酒、小米飯、自然食器等展品引起高度關注,展現臺東的永續實力與文化底蘊。

慢食不只是節慶,更是臺東「慢經濟」的核心。

自《慢經濟2030白皮書》發布以來,臺東吸引近5,000萬人次旅遊,新增逾千家商業登記,創造超過4,000億營業額。慢食節也成為城市品牌,累積逾10萬人次參與,串聯近200家店家,推動地方經濟與文化自信。

我相信,愈在地,愈國際。慢食 臺東的10年,是一段從風土到風味、從地方到世界的旅程。感謝每一位參與者,讓我們一起走得慢、走得深、走得遠。未來,我期許慢食成為臺東日常生活的一部分,讓每位來到臺東的人,都能感受到這份由土地孕育的美好。

———

序 慢,是一種生活的速度,也是一種治理的高度

陳美伶(臺灣地方創生基金會董事長)

在我走遍臺灣22縣市推動地方創生的這些年裡,臺東始終是最特別的一塊土地。他選擇放慢腳步,以最真誠的方式與土地共生,讓世界重新看見臺灣的美好。

我在《美伶姐的臺灣地方創生故事》,和《在地的幸福生活》兩本書中,都曾深深的著墨臺東。那時,我看到一群人——農友、廚人、匠人、部落青年與縣府團隊,以在地陪伴、用心實踐的方式,把「從產地到餐桌」變成一種文化信仰。

身為臺東縣政府地方創生計的陪跑員與顧問多年,我親眼見證 在縣長饒慶鈴與副縣長王志輝的領下,把「慢」變成一種治理能力——不躁進、不妥協,卻能穩健前行。從「慢食節」、「慢經濟白皮書」到近期的「無圍牆(巨蛋)演唱會經濟學」,臺東一步步將「公共治理」與「生活經濟」結合,讓文化、觀光與產業在同一個節奏裡呼吸。

慢食節,它不只是地方節慶,更是一場永續革命。

《慢食臺東》這本書所記錄的不只是飲食的故事,而是一場從土地出發、走向永續的地方實驗。透過《慢食臺東》,我深深感受到這顆種子早已發芽成林:從餐桌走入政 策,從節慶延伸為日常,從飲食延展為一種新的經濟哲學。特別是從不用一次性餐具、推動自然食器,到導入友善農業、廚餘回收與環保教育,這些細節讓永續不再只是政策口號,而是一種可以被觸摸、被實踐的生活方式。

臺東用行動告訴我們:真正的環保,不是少做什麼,而是多理解土地的節奏。這也是為什麼臺東慢食節能獲得日本優良設計獎(Good Design Award)的肯定——它把美學、文化與永續融合為一。

我特別珍惜「慢經濟」這個概念。當年白皮書發表時,我親自到場見證那份勇氣——臺東敢於走一條與主流不同的路。它強調的不是速度,而是深度;不是競爭,而是共好。慢食,是慢經濟最溫柔的入口,也是臺東送給臺灣最誠摯的禮物。

饒慶鈴(臺東縣長)

10 年前,我們在臺東播下了一粒「慢食」的種子。那是一場關於土地、文化與生活態度的實驗,也是一場對全球飲食文化的溫柔抵抗。如今,這粒種子已在臺東深深扎根,長成一片風味多樣、文化豐富的慢食森林。

我還記得擔任議長時,就曾參與「從產地到餐桌」計畫,對於整體活動設計十分驚豔,也相信遊客會因為這樣的體驗,感受到臺東在地風土的獨特性。後來,「從產地到餐桌」轉型為「時令餐桌節」,成為臺東前所未有的飲食文化行動。它不只是一個節慶,更是創生的起點,我們也因此挖掘出許多在地故事,連結部落、農友、廚人與旅人,讓臺東的味道成為一種文化記憶。

2019年我剛上任縣長,因中央計畫銜接問題,慢食節一度面臨停辦危機。我與團隊立即發起募款餐會,號召在地企業與朋友支持,成功延續活動,也讓更多中小企業走進慢食的世界。那場「團圓餐桌」不只是募資,更是凝聚地方認同的象徵。

慢食的核心精神是「優質、純淨、公平」(Good, Clean, Fair),它提醒我們:好食物來自健康的土地、良知的生產方式與文化的尊重。臺東慢食節堅持不使用一次性餐具,落實永續原則,甚至獲得ISO 20121驗證,成為全球慢食運動的典範。

這些年來,我看到愈來愈多年輕人返鄉或東漂,透過慢食節找到創業方向與文化認同。例如,過去阿美族傳統醃肉siraw與製酒麴釀酒的習慣,有料理人傳承下來,結合日式飯糰與炙燒手法,創作出超級美味的「炙燒siraw飯糰」,並成為慢食節的明星料理。如果沒有慢食概念的引導,料理人恐怕無法在阿嬤過世前學會這道手藝。如今,每當他提起這段故事都會落淚,而且非常感謝慢食節。在我看來,這不只是味覺的體驗,更是一場跨世代的文化延續。

臺東縣政府持續推動慢食節、慢食評鑑、慢農學院與創生基地,打造365天運轉的慢食平台。我們也積極走向國際,2024 年率隊參加義大利國際慢食年會,臺東的糯米 酒、小米飯、自然食器等展品引起高度關注,展現臺東的永續實力與文化底蘊。

慢食不只是節慶,更是臺東「慢經濟」的核心。

自《慢經濟2030白皮書》發布以來,臺東吸引近5,000萬人次旅遊,新增逾千家商業登記,創造超過4,000億營業額。慢食節也成為城市品牌,累積逾10萬人次參與,串聯近200家店家,推動地方經濟與文化自信。

我相信,愈在地,愈國際。慢食 臺東的10年,是一段從風土到風味、從地方到世界的旅程。感謝每一位參與者,讓我們一起走得慢、走得深、走得遠。未來,我期許慢食成為臺東日常生活的一部分,讓每位來到臺東的人,都能感受到這份由土地孕育的美好。

———

序 慢,是一種生活的速度,也是一種治理的高度

陳美伶(臺灣地方創生基金會董事長)

在我走遍臺灣22縣市推動地方創生的這些年裡,臺東始終是最特別的一塊土地。他選擇放慢腳步,以最真誠的方式與土地共生,讓世界重新看見臺灣的美好。

我在《美伶姐的臺灣地方創生故事》,和《在地的幸福生活》兩本書中,都曾深深的著墨臺東。那時,我看到一群人——農友、廚人、匠人、部落青年與縣府團隊,以在地陪伴、用心實踐的方式,把「從產地到餐桌」變成一種文化信仰。

身為臺東縣政府地方創生計的陪跑員與顧問多年,我親眼見證 在縣長饒慶鈴與副縣長王志輝的領下,把「慢」變成一種治理能力——不躁進、不妥協,卻能穩健前行。從「慢食節」、「慢經濟白皮書」到近期的「無圍牆(巨蛋)演唱會經濟學」,臺東一步步將「公共治理」與「生活經濟」結合,讓文化、觀光與產業在同一個節奏裡呼吸。

慢食節,它不只是地方節慶,更是一場永續革命。

《慢食臺東》這本書所記錄的不只是飲食的故事,而是一場從土地出發、走向永續的地方實驗。透過《慢食臺東》,我深深感受到這顆種子早已發芽成林:從餐桌走入政 策,從節慶延伸為日常,從飲食延展為一種新的經濟哲學。特別是從不用一次性餐具、推動自然食器,到導入友善農業、廚餘回收與環保教育,這些細節讓永續不再只是政策口號,而是一種可以被觸摸、被實踐的生活方式。

臺東用行動告訴我們:真正的環保,不是少做什麼,而是多理解土地的節奏。這也是為什麼臺東慢食節能獲得日本優良設計獎(Good Design Award)的肯定——它把美學、文化與永續融合為一。

我特別珍惜「慢經濟」這個概念。當年白皮書發表時,我親自到場見證那份勇氣——臺東敢於走一條與主流不同的路。它強調的不是速度,而是深度;不是競爭,而是共好。慢食,是慢經濟最溫柔的入口,也是臺東送給臺灣最誠摯的禮物。

試閱

前言 慢節奏釀出熟成的味道 從土地出發的慢經濟哲學

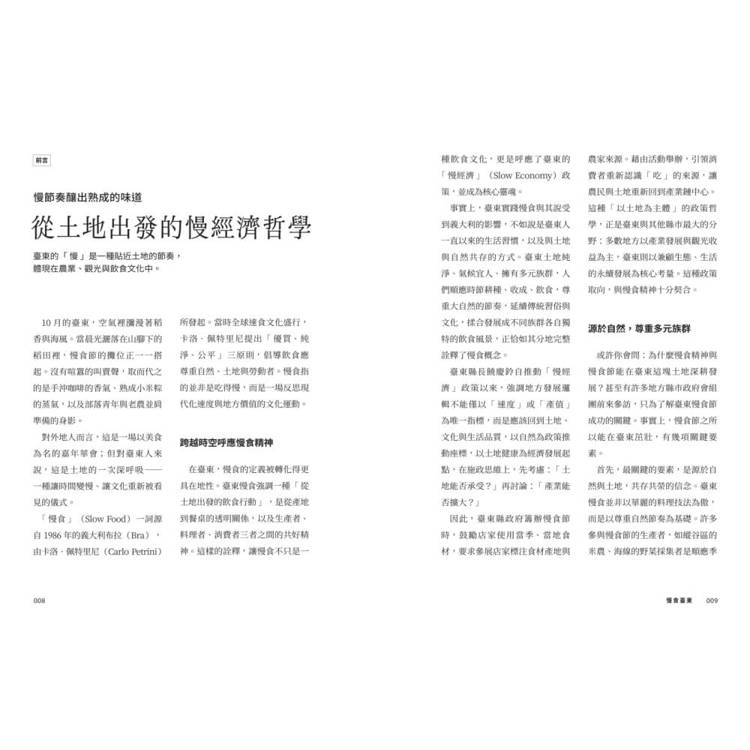

臺東的「慢」是一種貼近土地的節奏,體現在農業、觀光與飲食文化中。10月的臺東,空氣裡瀰漫著稻香與海風。當晨光灑落在山腳下的稻田裡,慢食節的攤位正一一搭起。沒有喧囂的叫賣聲,取而代之的是手沖咖啡的香氣、熟成小米粽的蒸氣,以及部落青年與老農並肩 準備的身影。

對外地人而言,這是一場以美食為名的嘉年華會;但對臺東人來說,這是土地的一次深呼吸——一種讓時間變慢、讓文化重新被看見的儀式。

「慢食」(Slow Food)一詞源自1986年的義大利布拉(Bra),由卡洛.佩特里尼(Carlo Petrini)所發起。當時全球速食文化盛行,卡洛.佩特里尼提出「優質、純 淨、公平」三原則,倡導飲食應尊重自然、土地與勞動者。慢食指的並非是吃得慢,而是一場反思現代化速度與地方價值的文化運動。

跨越時空呼應慢食精神

在臺東,慢食的定義被轉化得更具在地性。臺東慢食強調一種「從土地出發的飲食行動」,是從產地到餐桌的透明關係,以及生產者、料理者、消費者三者之間的共好精神。這樣的詮釋,讓慢食不只是一種飲食文化,更是呼應了臺東的「慢經濟」(Slow Economy)政策,並成為核心靈魂。

事實上,臺東實踐慢食與其說受到義大利的影響,不如說是臺東人一直以來的生活習慣,以及與土地與自然共存的方式。臺東土地純淨、氣候宜人、擁有多元族群,人們順應時節耕種、收成、飲食,尊重大自然的節奏,延續傳統習俗與文化,揉合發展成不同族群各自獨特的飲食風景,正恰如其分地完整詮釋了慢食概念。

臺東縣長饒慶鈴自推動「慢經濟」政策以來,強調地方發展邏輯不能僅以「速度」或「產值」為唯一指標,而是應該回到土地、文化與生活品質,以自然為政策推動座標,以土地健康為經濟發展起點,在施政思維上,先考慮:「土地能否承受?」再討論:「產業能否擴大?」

因此,臺東縣政府籌辦慢食節時,鼓勵店家使用當季、當地食材,要求參展店家標注食材產地與農家來源。藉由活動舉辦,引領消費者重新認識「吃」的來源,讓農民與土地重新回到產業鏈中心。這種「以土地為主體」的政策哲學,正是臺東與其他縣市最大的分野:多數地方以產業發展與觀光收益為主,臺東則以兼顧生態、生活的永續發展為核心考量。這種政策取向,與慢食精神十分契合。

源於自然,尊重多元族群

或許你會問:為什麼慢食精神與慢食節能在臺東這塊土地深耕發展?甚至有許多地方縣市政府會組團前來參訪,只為了解臺東慢食節成功的關鍵。事實上,慢食節之所以能在臺東茁壯,有幾項關鍵要素。

首先,最關鍵的要素,是源於自然與土地,共存共榮的信念。臺東慢食並非以華麗的料理技法為傲,而是以尊重自然節奏為基礎。許多參與慢食節的生產者,如縱谷區的 米農、海線的野菜採集者,都是順應季節生產、拒絕過度開發的實踐者。他們不僅供應食材,更是土地知識的守護人。

縣府團隊也透過「友善農業補助」、「小農加工輔導計畫」等政策,協助農民轉向永續生產。讓「慢食」不僅是一種口號,而成為能與環境共存的具體經濟模式——在慢經濟的框架下,土地不再被剝削,而是被理解為共同的生命體。

其次,尊重多元族群的飲食文化。臺東是全臺族群樣貌最豐富的縣市之一。無論是原住民的野菜、小米、採集與發酵文化,或是閩南、客家、外省移民的家常風味,每一道料理背後都蘊含著族群的歷史與生態智慧。

慢食節的策展思維,從未將這些文化「整合」成單一品牌,而是選擇「共存」,讓各族群依其節奏展現自我。這份尊重,也正是臺東縣政府文化政策的重要精神。

縣長饒慶鈴曾說過:「臺東的美味來自差異,我們不追求統一,而追求理解與共榮。」因此,慢食節更像是一場多語言的文化對話,讓臺東人重新理解自己,也讓外地人看見,「食」如何成為跨越族群、創造文化共感的起點。

等待並陪伴,共學共作共創

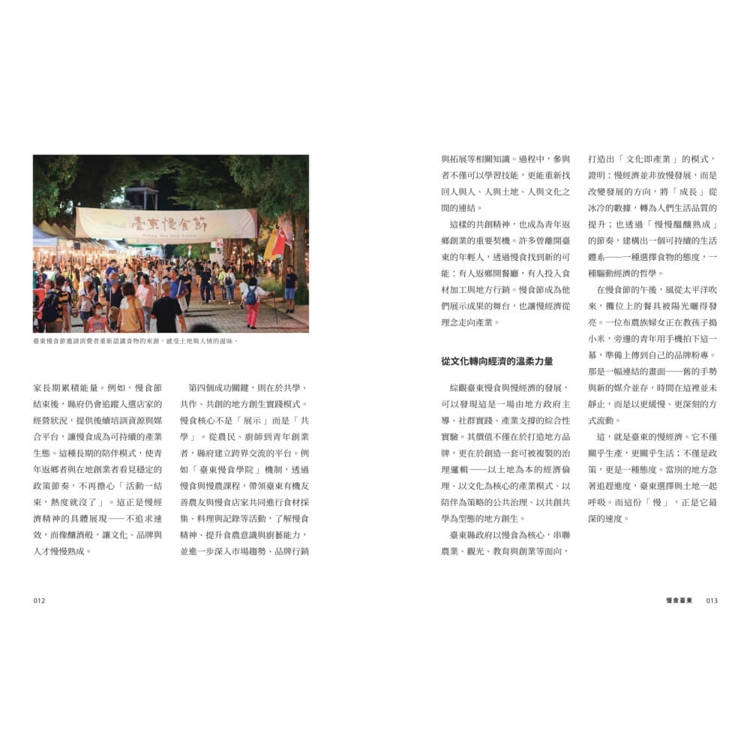

第三個關鍵要素,是臺東縣政府願意給予舞台,並長期投入資源陪伴。不同於多數地方政府慣用的「一次性節慶」操作,臺東縣政府非以「年度成果」為目標,活動結束就劃下句點,而是將慢食節視為一項長期政策工程。

自2016年起,縣府建立「慢食餐廳認證制度」、出版《臺東慢食指南》、並催生「臺東縣慢食協會」,衍生出長期陪伴機制。不只是讓小農在節慶中販售產品,更協助他們學習品牌設計、食品安全與行銷策略。

這樣的做法,等同對外宣告:縣府並非以一次補助、一場活動的眼光看待慢食節,而是以穩定的公共資源與行政支持,協助在地店家長期累積能量。例如,慢食節結束後,縣府仍會追蹤入選店家的經營狀況,提供後續培訓資源與媒合平台,讓慢食成為可持續的產業生態。這種長期的陪伴模式,使青年返鄉者與在地創業者看見穩定的政策節奏,不再擔心「活動一結束,熱度就沒了」。這正是慢經濟精神的具體展現——不追求速效,而像釀酒般,讓文化、品牌與人才慢慢熟成。

第四個成功關鍵,則在於共學、共作、共創的地方創生實踐模式。慢食核心不是「展示」而是「共學」。從農民、廚師到青年創業者,縣府建立跨界交流的平台。例如「臺東慢食學院」機制,透過慢食與慢農課程,帶領臺東有機友善農友與慢食店家共同進行食材採集、料理與記錄等活動,了解慢食精神、提升食農意識與廚藝能力,並進一步深入市場趨勢、品牌行銷拓展等相關知識。過程中,參與者不僅可以學習技能,更能重新找回人與人、人與土地、人與文化之間的連結。

這樣的共創精神,也成為青年返鄉創業的重要契機。許多曾離開臺東的年輕人,透過慢食找到新的可能:有人返鄉開餐廳,有人投入食材加工與地方行銷。慢食節成為他 們展示成果的舞台,也讓慢經濟從理念走向產業。

從文化轉向經濟的溫柔力量

綜觀臺東慢食與慢經濟的發展,可以發現這是一場由地方政府主導、社群實踐、產業支撐的綜合性實驗。其價值不僅在於打造地方品牌,更在於創造一套可被複製的治理邏輯——以土地為本的經濟倫理、以文化為核心的產業模式、以陪伴為策略的公共治理、以共創共學為型態的地方創生。

臺東縣政府以慢食為核心,串聯農業、觀光、教育與創業等面向,打造出「文化即產業」的模式,證明:慢經濟並非放慢發展,而是改變發展的方向,將「成長」從冰冷的數據,轉為人們生活品質的 提升;也透過「慢慢醞釀熟成」 的節奏,建構出一個可持續的生活體系——一種選擇食物的態度,一種驅動經濟的哲學。

在慢食節的午後,風從太平洋吹來,攤位上的餐具被陽光曬得發亮。一位布農族婦女正在教孩子搗小米,旁邊的青年用手機拍下這一幕,準備上傳到自己的品牌粉專。那是一幅連結的畫面——舊的手勢與新的媒介並存,時間在這裡並靜止,而是以更緩慢、更深刻的方式流動。

這,就是臺東的慢經濟。它不僅關乎生產,更關乎生活;不僅是政策,更是一種態度。當別的地方急著追趕進度,臺東選擇與土地一起呼吸。而這份「慢」,正是它最 深的速度。

臺東的「慢」是一種貼近土地的節奏,體現在農業、觀光與飲食文化中。10月的臺東,空氣裡瀰漫著稻香與海風。當晨光灑落在山腳下的稻田裡,慢食節的攤位正一一搭起。沒有喧囂的叫賣聲,取而代之的是手沖咖啡的香氣、熟成小米粽的蒸氣,以及部落青年與老農並肩 準備的身影。

對外地人而言,這是一場以美食為名的嘉年華會;但對臺東人來說,這是土地的一次深呼吸——一種讓時間變慢、讓文化重新被看見的儀式。

「慢食」(Slow Food)一詞源自1986年的義大利布拉(Bra),由卡洛.佩特里尼(Carlo Petrini)所發起。當時全球速食文化盛行,卡洛.佩特里尼提出「優質、純 淨、公平」三原則,倡導飲食應尊重自然、土地與勞動者。慢食指的並非是吃得慢,而是一場反思現代化速度與地方價值的文化運動。

跨越時空呼應慢食精神

在臺東,慢食的定義被轉化得更具在地性。臺東慢食強調一種「從土地出發的飲食行動」,是從產地到餐桌的透明關係,以及生產者、料理者、消費者三者之間的共好精神。這樣的詮釋,讓慢食不只是一種飲食文化,更是呼應了臺東的「慢經濟」(Slow Economy)政策,並成為核心靈魂。

事實上,臺東實踐慢食與其說受到義大利的影響,不如說是臺東人一直以來的生活習慣,以及與土地與自然共存的方式。臺東土地純淨、氣候宜人、擁有多元族群,人們順應時節耕種、收成、飲食,尊重大自然的節奏,延續傳統習俗與文化,揉合發展成不同族群各自獨特的飲食風景,正恰如其分地完整詮釋了慢食概念。

臺東縣長饒慶鈴自推動「慢經濟」政策以來,強調地方發展邏輯不能僅以「速度」或「產值」為唯一指標,而是應該回到土地、文化與生活品質,以自然為政策推動座標,以土地健康為經濟發展起點,在施政思維上,先考慮:「土地能否承受?」再討論:「產業能否擴大?」

因此,臺東縣政府籌辦慢食節時,鼓勵店家使用當季、當地食材,要求參展店家標注食材產地與農家來源。藉由活動舉辦,引領消費者重新認識「吃」的來源,讓農民與土地重新回到產業鏈中心。這種「以土地為主體」的政策哲學,正是臺東與其他縣市最大的分野:多數地方以產業發展與觀光收益為主,臺東則以兼顧生態、生活的永續發展為核心考量。這種政策取向,與慢食精神十分契合。

源於自然,尊重多元族群

或許你會問:為什麼慢食精神與慢食節能在臺東這塊土地深耕發展?甚至有許多地方縣市政府會組團前來參訪,只為了解臺東慢食節成功的關鍵。事實上,慢食節之所以能在臺東茁壯,有幾項關鍵要素。

首先,最關鍵的要素,是源於自然與土地,共存共榮的信念。臺東慢食並非以華麗的料理技法為傲,而是以尊重自然節奏為基礎。許多參與慢食節的生產者,如縱谷區的 米農、海線的野菜採集者,都是順應季節生產、拒絕過度開發的實踐者。他們不僅供應食材,更是土地知識的守護人。

縣府團隊也透過「友善農業補助」、「小農加工輔導計畫」等政策,協助農民轉向永續生產。讓「慢食」不僅是一種口號,而成為能與環境共存的具體經濟模式——在慢經濟的框架下,土地不再被剝削,而是被理解為共同的生命體。

其次,尊重多元族群的飲食文化。臺東是全臺族群樣貌最豐富的縣市之一。無論是原住民的野菜、小米、採集與發酵文化,或是閩南、客家、外省移民的家常風味,每一道料理背後都蘊含著族群的歷史與生態智慧。

慢食節的策展思維,從未將這些文化「整合」成單一品牌,而是選擇「共存」,讓各族群依其節奏展現自我。這份尊重,也正是臺東縣政府文化政策的重要精神。

縣長饒慶鈴曾說過:「臺東的美味來自差異,我們不追求統一,而追求理解與共榮。」因此,慢食節更像是一場多語言的文化對話,讓臺東人重新理解自己,也讓外地人看見,「食」如何成為跨越族群、創造文化共感的起點。

等待並陪伴,共學共作共創

第三個關鍵要素,是臺東縣政府願意給予舞台,並長期投入資源陪伴。不同於多數地方政府慣用的「一次性節慶」操作,臺東縣政府非以「年度成果」為目標,活動結束就劃下句點,而是將慢食節視為一項長期政策工程。

自2016年起,縣府建立「慢食餐廳認證制度」、出版《臺東慢食指南》、並催生「臺東縣慢食協會」,衍生出長期陪伴機制。不只是讓小農在節慶中販售產品,更協助他們學習品牌設計、食品安全與行銷策略。

這樣的做法,等同對外宣告:縣府並非以一次補助、一場活動的眼光看待慢食節,而是以穩定的公共資源與行政支持,協助在地店家長期累積能量。例如,慢食節結束後,縣府仍會追蹤入選店家的經營狀況,提供後續培訓資源與媒合平台,讓慢食成為可持續的產業生態。這種長期的陪伴模式,使青年返鄉者與在地創業者看見穩定的政策節奏,不再擔心「活動一結束,熱度就沒了」。這正是慢經濟精神的具體展現——不追求速效,而像釀酒般,讓文化、品牌與人才慢慢熟成。

第四個成功關鍵,則在於共學、共作、共創的地方創生實踐模式。慢食核心不是「展示」而是「共學」。從農民、廚師到青年創業者,縣府建立跨界交流的平台。例如「臺東慢食學院」機制,透過慢食與慢農課程,帶領臺東有機友善農友與慢食店家共同進行食材採集、料理與記錄等活動,了解慢食精神、提升食農意識與廚藝能力,並進一步深入市場趨勢、品牌行銷拓展等相關知識。過程中,參與者不僅可以學習技能,更能重新找回人與人、人與土地、人與文化之間的連結。

這樣的共創精神,也成為青年返鄉創業的重要契機。許多曾離開臺東的年輕人,透過慢食找到新的可能:有人返鄉開餐廳,有人投入食材加工與地方行銷。慢食節成為他 們展示成果的舞台,也讓慢經濟從理念走向產業。

從文化轉向經濟的溫柔力量

綜觀臺東慢食與慢經濟的發展,可以發現這是一場由地方政府主導、社群實踐、產業支撐的綜合性實驗。其價值不僅在於打造地方品牌,更在於創造一套可被複製的治理邏輯——以土地為本的經濟倫理、以文化為核心的產業模式、以陪伴為策略的公共治理、以共創共學為型態的地方創生。

臺東縣政府以慢食為核心,串聯農業、觀光、教育與創業等面向,打造出「文化即產業」的模式,證明:慢經濟並非放慢發展,而是改變發展的方向,將「成長」從冰冷的數據,轉為人們生活品質的 提升;也透過「慢慢醞釀熟成」 的節奏,建構出一個可持續的生活體系——一種選擇食物的態度,一種驅動經濟的哲學。

在慢食節的午後,風從太平洋吹來,攤位上的餐具被陽光曬得發亮。一位布農族婦女正在教孩子搗小米,旁邊的青年用手機拍下這一幕,準備上傳到自己的品牌粉專。那是一幅連結的畫面——舊的手勢與新的媒介並存,時間在這裡並靜止,而是以更緩慢、更深刻的方式流動。

這,就是臺東的慢經濟。它不僅關乎生產,更關乎生活;不僅是政策,更是一種態度。當別的地方急著追趕進度,臺東選擇與土地一起呼吸。而這份「慢」,正是它最 深的速度。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價