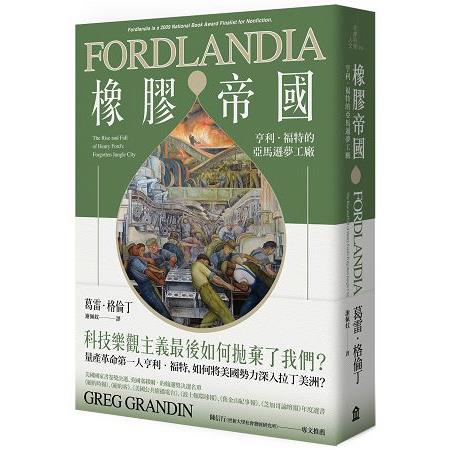

橡膠帝國:亨利.福特的亞馬遜夢工廠

活動訊息

內容簡介

科技樂觀主義最後如何拋棄了我們?

◆美國國家書卷獎決選、英國塞繆爾・約翰遜獎決選名單◆

◆《紐約時報》《紐約客》《美國公共廣播電台》《波士頓環球報》《舊金山紀事報》《芝加哥論壇報》年度選書◆

亨利・福特,這位推出劃時代鉅獻「T型車」的人,雖沒有具體發明任何產品,但他是將裝配線應用在現代工業的第一人,掀起生產模式、管理思維的革命,也定義出一種全新的人與機器關係。這個「量產革命」的起手式,進一步催生出二十世紀的消費社會。

這位資本家的心目中對科技有種樂觀的想像,他不信任會讓人紙醉金迷的金錢,而相信科技和道德相結合,可以給工人階級美好的生活。他照顧工人的家庭、教育、健康、生老病死各個面向,因為素質好的工人,才能勝任生產線上的職位。

他結識同時代的科技人:愛迪生、汎世通等,也和政治人物多有交手:老羅斯福、小羅斯福等,他後來接受美國政府的提議,在二次大戰期間為軍方製造轟炸機。他不斷最佳化工廠的生產流程,水力不能浪費,先拿來為廠區發電;整地過後清出的木材不能丟棄,要外銷出口賺一筆。最後他看上了亞馬遜,要在那裡控制生產輪胎的原料,並讓南美的橡膠事業重回榮光。

福特夢想中的「橡膠帝國」不只是一個橡膠園,而是一座從無到有的城市,在濃密雨林的無人之境,昂然矗立起一座文明之城。不過,曾經締造汽車王國的亨利福特,這次卻栽了跟斗,什麼是他意料之外的事情?為什麼擁有機械力量的大亨,連一塊原始雨林都搞不定?又為什麼他企業裡的那一套無法移植到這個弱勢偏遠的化外之地?

歷史學家格倫丁以故事手法講述企業、政府間的角力,也從底層角度,描繪膠工、少數族群如何回應大企業的「施惠」雇用,還從生物學的角度分析橡膠樹這個物種和土地之間的相互演變。讓讀者一探現代生活創造者亨利福特的真實面目,以及美國如何透過企業,將勢力深入拉丁美洲(同時帶還有聯合水果公司、賀喜巧克力公司),並影響了當今的巴西產業發展。藉由橡膠這個人類得以開啟工業革命的重要資源,將人與環境的互動寫入全球史的關懷裡。

本書特色

1.流暢的故事敘述。

2.對亨利福特堪稱現代工業生產線的發明者,他所生產的汽車深刻改造了美國和全世界,也改變工人階級的生活。本作品對此為大亨,對現代苦悶、單調生活的創造者,有深刻的描寫。

名人推薦

名人推薦

陳信行(世新大學社會發展所教授、著有《看見不潔之物》)

一部傑作!……作者說了個精采絕倫的故事,裡頭充滿多采多姿的人物,有家喻戶曉的大人物,也有命運坎坷的市井小民。除此之外,還有險阻重重的冒險,以及過程中獲得和失去的或大或小的財富。——《明星論壇報》(明尼蘇達州最大報)

生動的歷史……研究詳盡……觀察細膩,深刻紀錄了近百年的經濟思潮和美國與南美洲的關係,給人當頭棒喝之感。——《芝加哥太陽報》

有一群才氣縱橫的美國歷史學家認為,無論歷史給我們什麼樣的道德教訓,故事都一定要說得動人。幸運的是,這樣的人愈來愈多,格倫丁就是其中之一。本書正是這樣的一本歷史著作,把歷史變得平易近人……迷人的敘述方式把汽車業在當代面臨的危機、全球化的問題和現代消費主義的矛盾,歷歷呈現在讀者面前。——《洛杉磯時報》

作者為亨利‧福特的理想提供了別於一般的微妙詮釋。——《今日美國報》

作者詳盡記錄了福特之城的失敗過程,以及它帶給福特的希望。——《紐約客》

洗鍊的文筆有如精湛小說的筆觸……書裡的畸人和惡棍在他筆下栩栩如生,故事也因此獲得生命……非凡之作!——《美國保守派》雜誌

說到底,福特之城就是一個經典的美國寓言,內容說的是失敗的烏托邦,脆弱的夢想在無情世界裡擱淺的故事,具備了精彩故事的種種元素。這個故事如此吸引人,令人納悶過去怎麼從來沒有人把它寫成一本書。作者成功駕馭了這個多線發展的複雜故事,最後的成果介於康拉德和伊夫林沃之間,拿捏得恰到好處。——《美國學人》雜誌

一個描寫文化、價值、人類和自然之間的衝突的磅礡故事。——《書單》雜誌

令人著迷……在這部生動的歷史著作中,作者招來一幫打擊工會的惡棍、一名挪威船長,還有一個脾氣暴躁的植物學家,呈現福特之城橡膠園的短暫歷史。——《瓊斯夫人》雜誌

福特在亞馬遜叢林艱辛多舛的探險歷程,是作家夢寐以求的故事。作者充分利用了其中的戲劇張力……他對福特的評價時而批判,時而同情,但都一樣敏銳。——《倫敦書評》雜誌

當一個天才歷史學家兼說故事大師找到一個資源豐富的寶藏,魔法於焉誕生!格雷丁這本描寫福特之城的著作就是魔法的結晶。書中呈現了亨利‧福特一九二八年為了建立一個田納西州大小的工業╱農業烏托邦,陸續派去征服及教化亞馬遜叢林的美國冒險家的悲壯故事。我會推薦親朋好友、同事學生讀這本書有以下理由:故事格局浩大,步調緊湊;人物精彩有趣;細膩刻畫亞馬遜叢林,同時描繪出晚年奮力奪回他所釋放的強大力量的亨利‧福特——可能是至今最成功的描寫。——知名傳記作家David Nasaw

身為讀者,我為這部紀錄福特烏托邦的著作深深著迷。福特之城儘管壽命不長,但裡頭高爾夫球場和方塊舞應有盡有。身為作家,我嫉妒作者找到了這麼有趣的寫作題材。對照今日的歷史時刻,福特之城的興衰有著令人毛骨悚然的似曾相識感。——美國作家Adam Hockschild

目錄

推薦序 當新世界頹敗的時候 陳信行(世新大學社會發展研究所)

序言 複製成功,何難之有?

第一部:工業資本主義推手與亞馬遜蠻荒

第一章 橡膠危機

第二章 新工業時代來臨

第三章 兩種絕對的美國主義

第四章 福特的社會改革計畫

第五章 放眼巴西

第六章 亞馬遜膠工

第七章 拿下亞馬遜特許地

第八章 前進亞馬遜

第二部:當救星福特變成統治者福特

第九章 亞馬遜河與塔帕若斯河

第十章 初步整地工作與工人暴動

第十一章 工人哪裡找

第十二章 福特式思維

第十三章 福特人的亞馬遜體驗

第十四章 尋找真正的亞馬遜

第十五章 把美國人殺光光

第三部 未竟的橡膠霸業

第十六章 福特的美國田園理想

第十七章 福特之城

第十八章 移植美國小鎮生活

第十九章 橡膠園

第二十章 貝爾塔拉

第二十一章 除蟲大作戰

第二十二章 工會的進擊

第二十三章 最後的轉型

後記 他們仍在盼著福特‧亨利到來

序/導讀

推薦序

當新世界頹敗的時候

某種意義上,我也算是在亨利.福特的陰影下成長的。在底特律看到福特參與打造的種種新生事物的頹敗,讓我在二十幾歲的時候一下懂了很多事。作者葛雷‧格倫丁在《橡膠帝國:亨利・福特的亞馬遜夢工廠》 裡頭幾近於工筆畫般立體地描述了福特在底特律之外的另一個創新事業——巴西的橡膠園——的成、住、壞、空,以及其中的種種人物,事實上更讓我們能夠理解二十世紀盛行的一股政治風潮,所謂「進步主義」看似理性卻實而荒唐的迷人之處。

我剛到美國的一九九二年,事後看來,並不是底特律最壞的年代。這個眾人暱稱為Motown(汽車城)的都市,永遠有辦法在人們覺得事情不可能更糟的時候,又讓人意外地搞到更糟的境地。在二十世紀前期,福特、通用汽車、克萊斯勒等大汽車廠大量高薪招工,帶來了全美國乃至全世界各地來的移民,迅速地把一個中型區域交通轉運樞紐膨脹到一個多采多姿的大都會,有希臘城、波蘭城、小墨西哥等等多元族裔社區。 然而,我最近回去的二◯一三年,底特律人口竟然已經從極盛時期一九六○、七○年代的一百八十多萬降到六十八萬。許多當年我初到時已經頹圮陰森的住宅房屋所在地,現在被夷平成為荒煙漫草。市政府在那年的七月宣布破產,無力償債。這不能怪市民大眾,他們受罪最慘。怪亨利.福特參與創立的汽車業資本家嗎?層層疊疊的歷史又比這複雜多了。

我自己會到那兒去算是隨波逐流,反正幾個世代以來,不知要幹什麼的台灣大學畢業生,如果情況允許,多半就是去美國讀個什麼學位都好。那時,一九八○年後半急風驟雨的社會運動與政治變遷開始遇到各種挫敗、各種拖延妥協。走過學運與社運那波高潮的我,才二十幾歲就自以為內心蒼老了。隨便選個學校讀研究所去吧,反正只是想喘口氣。結果就落腳在底特律郊外的東密西根大學,

我的碩士班同學們如果不是汽車廠工人、就是經理階層、再來就是底特律警察。事實上,我們鎮上還有一座員工三千人的福特零件廠。我學著做研究,很多是跟我那些在廠裡工作的同學一起做課程作業開始的。系上的老師很快就知道我社運出身的底細,一位參與工運頗深的老師介紹我去底特律市找一位名叫渡邊勉(Watanabe Ben)的日本前輩。我當時英語太差,具體理由沒聽懂,但是要我進城找人,我還是很興奮的。當時台灣與中國大陸留學生普遍覺得底特律犯罪率太高、黑人太多、萬不得已不會進城去,更別說去交朋友。

渡邊先生住在市中心一棟看來一九二○年代曾經風光過的公寓大樓。我們一見如故。他是日本一九六○年反安保鬥爭出身的學運學生,畢生在日本比較進步的全國工會聯盟「全勞協」做組織工作。休長假來底特律是為了幫助當地進步工運理解:籠罩在全體汽車工人頭上、儼然要對「福特主義」的生產模式和社會關係帶來天翻地覆變化的「豐田模式」日本管理方式。出身經歷與關心議題契合之外,我與Ben一見如故還有另一個理由:我們倆英語都極差,各自亂湊合著僅有的一些詞彙聊天,根本不管發音、文法什麼的,一點都沒壓力。後來通過與阿勉大叔的忘年之交,我很快地進入了危機中的美國工運的脈絡。

初見面那天,聊到半午,正熱烈呢,他就說,你應該去旁邊的底特律藝術館看一組壁畫,畫家叫迪耶哥.里維拉,是墨西哥人。更深的講不清,但是他一直強調:「那是我們工人階級的!」我辭別之後一邊狐疑著日本工運人士叫我去藝術館看什麼墨西哥畫家幹嘛?一邊頂著寒風走上富麗堂皇的藝術館台階。那個館不收費賣票,門口擺個箱子隨喜捐助。我逛著逛著來到「里維拉中庭」,那是完全五體投地的震撼!

我當兵時在軍艦機艙和造船廠工作過,對工業現場情境算是熟悉的。但是,擺在眼前的這一組以汽車裝配廠和車體沖壓廠為中心的壁畫,實在太震撼了。不是那種紅太陽式革命必勝的激昂,而是沉穩冷色的調性,以及無數難以言述的細節。我回到學校當然馬上瘋狂地從圖書館裡找里維拉壁畫的資料,搞懂了它的來歷,甚至比畫作本身還精彩。

里維拉是與畢卡索、馬諦斯這些人混過巴黎的世界一流畫家。墨西哥一九一一年革命後回國參加革命。捨棄立體派前衛風格,改畫不能被當商品買來賣去的壁畫。他當過墨西哥共產黨中央委員,被開除出黨後自我放逐到美國。美國上流階層不管他的共產黨背景,只當是世界頂尖藝術家,好生招待。他受邀來到底特律,與亨利.福特一見如故。雖然雙方政治立場尖銳對立,但是共同之處是:他們都深愛機器,也深愛當時集中世界最先進製造業機器的、容納十萬工人工作的福特汽車紅河廠。里維拉對機器的愛複雜一點:他認為機器是工人階級集體勞動創造的,但生產出來後,反過來成為剝削壓迫工人的工具。

亨利.福特雖然視工運為寇讎,卻不在乎里維拉這些共產主義思想,有頂尖藝術家愛機器,他就夠開心了。因為像福特這種農家出身的暴發戶,總是會被城裡的上流階級嘲笑沒氣質、文化素質低,只懂機器和賺錢,不懂上流品味。里維拉壁畫,是他對那些勢利眼的傢伙的回應。

雖然福特不在乎,但底特律市還是有保守派人士對於前共產黨高級幹部要來本市文化精粹之處畫壁畫這回事覺得必有包藏禍心,於是,電台名嘴開始造勢,一股輿論鼓吹說這壁畫褻瀆宗教、煽動工人造反等等,要搗毀壁畫。神奇是,當出資的福特眼看就要無法擋住保守派搗毀壁畫的勢頭時,底特律工人組成了自衛隊,超越原本各個派系、路線、組織的界線,二十四小時輪班看守著這幅壁畫,守了六個月。難怪阿勉大叔會告訴我,這是「我們工人階級的」。它的確可以說是底特律工人共有的祖產。也許也是為了要如里維拉所願,讓工人們能夠去看壁畫,底特律藝術館不收門票。一直到現在,底特律舉辦的任何全國或國際勞工運動會議,最後的節目一定都是去瞻仰里維拉壁畫。

里維拉名為「底特律工業」的壁畫誕生故事中尤其耐人尋味的是,就在里維拉與福特相見恨晚的幾個月前,福特最信任的安全部主任班奈特所率領的工廠警衛,開槍鎮壓想要走到福特紅河廠的反飢餓示威遊行群眾,死五人、傷六十多人。按理說,親身參與許多工會運動的里維拉,與福特之間應該是「階級敵人」,至少應該互相看不順眼,怎麼會惺惺相惜至此?

將在階級議題立場上對立的兩人團結起來的,應該就是對「現代科技」的熱情了。這種熱情,在二十世紀世界各地的政治中,往往是各門各派共享的信念。我們也許可以把它稱為「新世界信念」吧:通過這種或那種方式,實現新社會秩序以及與其相映的技術創新,人類可以脫離舊社會、從蠻荒的自然中創造出天堂般的新世界。美國的立國神話──所謂五月花號載來逃離污濁舊世界的清教徒,篳路藍縷打造新天地,事實上也出現在獨立後的美洲各國,以及紐澳等類似的移民社會。巴西那面十分獨特的國旗上就寫著立國格言:「秩序與進步」。《橡膠帝國》中福特汽車公司試圖在亞瑪遜叢林中以最新科技和自上而下的社會控制、打造懷舊記憶中天堂般的美國中西部小城社會的這段不堪歷史,恐怕是對「秩序與進步」最大的諷刺。

冷戰中劍拔弩張的美國與蘇聯、也許正在打獨立戰爭的第三世界殖民地獨立運動者與殖民母國當局、力求擺脫對美國的經濟依賴的拉丁美洲進步派與美國本土工業技術帶來的高度生產力,會是人類幸福的泉源,雖然也會是戰爭殺戮的武器的來源,所以科技會為善為惡,端視如何使用、誰在使用、為誰而用。底特律藝術館的里維拉中庭牆上較小幅的壁畫的一個貫穿全局的主題,就是這個對工業新科技可以「為善為惡、存乎一心」的信念,以及在這個信念上建立起來的「進步主義」。

福特個人相信的「進步主義」之夢是一種樣態,後世稱之為「企業福利主義」(corporate welfarism)。在許多同代的成功工業資本家的信念中,社會進步的主要推動者是擁有最多財富的(因而也應該是最聰明的)大企業主。他們手上掌握了工業手段,能夠生產前所未見的產量,但是如果沒有一個有同樣巨量的購買力能夠消費這些產品的市場,生產過剩的危機最終將導致市場崩潰。最合理的措施,就如福特一九一四年推出的「五元日薪」,事後被詮釋成:雇主發高工資給工人、創造有高購買力的消費者。但是,虔信「勤儉打拼」的福特也認為,豐裕的物質生活必須配合嚴謹的道德生活,否則工人會懶惰、酗酒、墮落。於是「五元日薪」的措施配合著的是福特公司「社會調查部」(sociological department)對移民工人家庭生活的監控:大到是否維持一夫一妻核心家庭獨立住一棟房子(而不是如大多數底層移民一樣,親友老鄉合住省錢)、小至夫妻床上的床單是否是白色的。不合這些道德生活指標的工人,就拿不到「五元日薪」。在底特律的這段「成功」經歷,就是十幾年後,「福特之城」在橡膠種植園計畫獲利都還沒蹤影之前,就先開始試圖建立理想社區的直接參照點。

里維拉相信的「進步主義」中推動者和推動過程與福特所相信的當然是大相徑庭的。《底特律工業》壁畫的兩張主圖中,在畫面最前面,如韻律舞蹈般地互相配合著動作的多元族裔工人們,清楚明白地道出他的典型左派信念:團結組織起來的勞動人民是創造世界歷史的動力。至於如何團結、如何組織,這些左派分門分派互相爭鬥已久的路線問題,才剛被開除出墨西哥共產黨的畫家,當時恐怕是一思索就覺得傷心吧。確定的是,里維拉要的絕不會是在資本家領導下的團結。亨利.福特、他兒子艾索

試閱

【第十三章 福特人的亞馬遜體驗】(摘錄)

動不動就要跟人比賽競走或跳欄杆的亨利‧福特既是自由移動的象徵,也是最有力的推銷員。自由移動也是美國的工業資本主義跟歐洲有別的地方。馬克思曾在十九世紀中寫道:「所有實體存在的東西都會化為空氣」,以此形容資本主義的革命潛力將打破封建階級和合理化這些階級的迷信思想。但美國階級解凍的速度比歐洲快很多。沒有其他國家像美國這樣,把國家認同跟「移動」本身緊密結合,無論是往西甚至海外拓荒的水平移動,還是底層人士也能爬到階層頂端的垂直移動。

雖然有人發明了比汽車還快的機器,但沒人像福特這樣,以如此顯著的方式改變了日常生活的各個層面,舉凡工廠、田地到家庭無不受其影響。而且以資本主義的發展來說,這些改變來得正是時候。正當洛克菲斐勒這樣的企業鉅子聲稱「個人主義時代一去不復返」之際,福特推出了幾百萬人都買得起的汽車——個人主義的最高象徵。「快樂在路上,」福特說,「我在路上,我很快樂。」

福特到處推銷「改變」的姿態不像汽車公司的老闆,反倒像哲學社團的社長。「生命流動不息,」他在與人合著的自傳中寫道,「我們或許一直住在街上的同一棟房子裡,但生活在那裡的人永遠是不同的人。」這種說法當然跟現實有所出入。因為某些人所說的「新工業封建主義」加深了既有的偏見,並創造了新型態的排他和控制方法,其中也包括經福特改良到完美的控制方法。電機工程師工會的副會長一九二二年曾如此感嘆:「福特的作業員或許享有高薪,但他們不是真正活著——他們已經死去一半。」為了合理化自己的反工會立場,福特沒有使用反動的語言,也沒有高唱效率的重要,而是賦予「反工會」才是「自由」的本質。「現代人沒有加入工會組織,」他也在一九二二年說過,「安全才獲得保障,也才不會被困住。」雖然福特大多員工都只是福特主義巨大機器裡的一個小齒輪,但對少數人來說,流動性仍是通往大好前程的康莊大道。1

索倫森一開始在高地公園舊廠的翻砂鑄造廠裡工作。某同事說他有如潘安再世,有個史學家說他是「陽剛力量的人類化身」。一九二○年代時,他的工程才能跟「高昇的強烈渴望」把他推向公司權力的頂端。他跟福特的其他愛將(包括艾索和班奈特)爭權奪位,成為胭脂河廠的管理階層,同時也是管理福特之城的大將。2

其他沒有爬得那麼高的人也開啟了新的人生風景。維多‧佩里尼是從西西里移民到美國的農民後代,時年二十。他在紐澤西巴賽克的理察森度量衡公司當學徒期間,聽朋友說福特汽車需要工人,就帶著太太康西坦絲前往底特律。那一年是一九一○年,福特還在皮格特大道上的第一間廠房營運,一天製造一百部T型車。

維克隔著工廠大門喊:「你們用得上製作工具的工匠嗎?」廠裡有人回答:「用得上啊。」就這樣他得到了時薪三十五分的工作。3

當他的工程技能日漸成熟,並蛻變成冷靜沉穩且一絲不苟的管理風格之後,佩里尼獲得升職。公司派他去協助管理福特在紐約綠島(位在哈德遜河上,縣治特洛伊附近)的純銅散熱器工廠和水力發電廠。後來又把他調去英國曼徹斯特,監督英國T型車的生產過程。接下來他又到鐵山建造小機場,之後當上福特最先進的鋸木廠經理。

「外子在福特服務期間,我們去過很多地方,」康西坦絲回憶起先生的職業生涯時說,「公司為了我們的舒適和方便,安排住宿毫不吝嗇。我們每次都住一流的飯店。」她語帶感激地說:「因為如此,我們全家人的經驗很少重複。」但這次他們要去的地方,就不像以往那麼方便舒適了。

**************************************

佩里尼第一次是從老闆口中聽說福特之城的事。一九二九年末,福特造訪佩里尼一家人在鐵山的家。福特正在欣賞他們掛在客廳牆上的福特廠照片時,對康西坦絲說:「這樣看你會以為這裡的一切都是他的。」福特不久前才聽過考林的報告,他在餐桌上跟佩里尼說了奧斯宏在巴西搞的飛機,問他願不願意去看看狀況,必要的話就解除他的職務。佩里尼一口答應。

佩里尼第一件事就是先招兵買馬,而且他找人的方式就跟當年他到皮格特大道找到第一份福特廠工作一樣隨性。福特來訪過後幾週的某天早上,佩里尼跟名叫傑克‧多耶的鐵山廠經理,剛好遇到一頭亂髮、正要去工作的愛爾蘭第二代鋸木匠:麥特‧馬努尼。

「馬努尼,你會拿什麼換一份好工作?」多耶問。

「一根雪茄,」馬努尼不假思索地說。

「拿來給我吧。」

「我身上沒有雪茄。佩里尼先生,你口袋裡有,借我一根吧。

佩里尼把雪茄給他,馬努尼再交給多耶。多耶直接就跟他「說了去南美洲」的提議。

「你怎麼說?」他們問鋸木匠。

「我沒什麼要說的。如果我到那裡比在這裡對公司更有用,不去我就是個傻子。這裡也養了我一段時間,去那裡吃他們一陣子也不錯。」

「是還不錯,」佩里尼說。後來他形容馬努尼是個「很紳士的年輕人」。

「暫時別說出去,」佩里尼跟他說,「之後再看情況。」

後來證明馬努尼比佩里尼的老婆還配合。康西坦絲已經厭倦了搬來搬去,每次都要打包行李,她想「住在街上的同一棟房子裡」久一點,便要先生「這次自己去。」

「好吧,你留下來,」佩里尼說。但福特推翻了他的決定。迪爾伯恩這時候已經得知,「美國婦女在場」多少減輕了福特之城的管理者喝酒賭博的問題。福特之城的某經理說:太太們對「這裡的男性有好的影響。」連擺脫密西根的繁文縟節之後興起的「續鬍熱」都因此收斂一些。福特的人員和機器會幫助亞馬遜開化,但男人得靠女人才能開化。5

佩里尼到迪爾伯恩商討細節時,福特對他說:「你去哪裡,都要全家同行。」他點點頭,打電話給在鐵山的太太:「你還是準備一下好了。」

*************************************

佩里尼一家在三月初啟程,跟兩年前伊德和布雷克利的慵懶之旅截然不同。離開佛洲海岸之後,奧慕號遇上暴風雨。暴雨把船打溼,船上的馬達不敵沖上甲板的大浪,船舵失去控制,船往大西洋漂了幾百哩遠,「從早到晚」劇烈搖晃,貨物掉進海裡,乘客都躲在船艙裡不敢出來。

圖p.184:佩里尼一家人。

船花了兩天時間才調正方向,又過了兩星期才抵達貝倫。佩里尼夫婦和他們的三個小孩住進貝倫最好的豪華飯店,但房間床單上還是找得到蜘蛛。福特在貝倫的經銷商詹姆斯‧甘迺迪叫康西坦絲要習慣。他說,在亞馬遜「蟑螂追著螞蟻跑,老鼠追著蟑螂跑。所以問題都會自己解決,用不著擔心。」

在柔軟的床上(維多把床給壓垮了)折騰一夜之後,佩里尼一家「很高興能回到奧慕號,因為船上雖然很晃,但至少乾淨又舒適。」但是,亞馬遜河和塔帕若斯河都是大河,有些河段大到看不到邊。巴西作家費雷拉‧德‧卡斯楚在那年出版的著作中指出,亞馬遜讓透視法變得不可能。第一次來的人無法欣賞它的寬闊視野,只會「感覺到一股彷彿主宰世界萬物的絕對力量。」當佩里尼一家人往福特之城前進時,寬闊的天空跟一望無際的密林讓維多心情沉重起來。經過無止盡的低矮河岸,「沒有高高低低的山丘,除了樹木和藤蔓,什麼都沒有」,他抱怨周圍的景色一成不變。只有偶而出現的村落才會打破單調的景色,村落多半無人居住,有些已經荒廢。他們來的時間正好是雨季,是聖塔倫底下的亞馬遜河最寬闊的時候,也是船離河岸四季不變的綠意最遠的時候。這幾個月,沖積平原會漫進森林,形成幾年前曾到過亞馬遜的作家羅伊‧納許形容的:一半沉在水裡的島嶼和「源源不絕的泥巴水」。船都盡可能航行在水道中間,因此坐在遠洋船上的旅客往往感覺不到在雨林樹篷下體驗到的那種神聖莊嚴、光芒耀眼的感覺。納許寫道,坐在擁擠的船上,你甚至會被「強烈的蒼茫孤寂感」給騙了。*離開聖塔倫之後,因為不熟悉塔帕若斯河變化不定的水道(即使高水位期間也很難航行),船長不慎讓船擱淺,拖船費了「好大的工夫」才把它拖出來。6

佩里尼看到福特之城更加失望。空無一人的叢林已經讓他很想退縮,當他看見該做的工作何其多時,那種感覺更加強烈。下了碼頭,他第一個印象是牽引機和卡車都「在泥漿裡哀號」,在沒有夷平、排乾或鋪整的路上滑來滑去。雨下不停,沒有微風緩解潮溼的熱氣,教人無法忍受。「有好多事要做,很難決定要從哪裡開始,」他認為有必要沿著住屋、學校和接待室「馬上蓋一條鐵道。」7

【第十四章 尋找真正的亞馬遜】(摘錄)

講起福特之城的血淚史,很難不提起康拉德的《黑暗之心》。這部歷史留名的偉大小說暗諷歐洲資本主義,尤其是比利時商人的殘忍無情。胭脂河就像小說中的泰晤士河,亦即這個故事的起點。而奧慕號就好比小說中載著馬羅深入熱帶瘋狂之地的尼爾森號。此外,福特派去的代表,例如布雷克利或奧斯宏,就是小說中的貿易商庫茲。他們反抗迪爾伯恩的清教徒主義的「偽善」,最後屈服在自己的欲望下。

不過,比起康拉德,福特人員迷失荒野的故事有更多馬克‧吐溫的色彩,更像是哈克歷險記,而不是殺人故事。蘇格蘭人約翰森和德國人托斯多夫的探險旅程就是一個例子。一九二九年九月,兩人奉考林之命去收集橡膠種子。任務緊急。奧斯宏種下的第一批橡膠一敗塗地,兩人的任務就是要在當地找到高產量的橡膠樹,收集其種子,及時回到福特之城,趕在來年五月、雨季結束前種下這批種子。 與他們同行的還有巴西助手維多‧基爾和一名「黑人廚子」。上路一個月,兩個人就甩了巴西跟班,他們把他被丟在只有兩棟小屋的村子,把廚子丟在無人島的海岸上。1

之後,約翰森和托斯多夫繼續前往塔帕若斯河源頭的橡膠小鎮巴拉。心想快過年了,「來點美酒不賴」,所以他們就訂了葡萄酒、威士忌和啤酒,還用公費買單。接下來他們把自己「灌醉,後來多半也都醉醺醺,到處灑錢,在眾人面前出糗。」一晚,約翰森偶然走進一個貿易站買了好幾瓶香水。他走回鎮上的唯一一條街道,轉來轉去追著母牛、山羊、綿羊、豬和雞跑,用香水為牲畜施洗,嘴裡重複唸著:「福特先生錢多多,你們也可以香噴噴。」

過了大約一週,這兩個叛徒包了一艘汽艇,把公費買的威士忌搬上船,還雇了一名妓女當廚子,便開始了「不像收集橡膠種子的探險之旅,反而像去流浪野餐」。一路上他們照樣過著放蕩的生活,從一個村子到下一個村子,一個比一個小,最後來到門都魯古族印第安人的政府保留地。這片保留地以天主教方濟會傳教團為中心。約翰森自稱是「上游的橡膠種子大王」,找了大約四十個印第安人幫他清除樹叢、收集種子。

福特的主管跟亞洲和非洲的歐洲殖民者一樣,對種族都抱有既定的成見。畢竟當初里波之所以建議福特到巴西種橡膠,而不是賴比瑞亞,主要就是因為他對非洲人評價較低。見過貝倫的英國出口商的巴西妻子後,伊德在日記中寫道:「她只有一點黑人血統。」其他人也跟著伊德大剌剌使用「黑人」、「黑鬼」這些詞,史學家伊莉莎白‧艾許說,他們還照膚色把工人從「順從」到「野蠻」分成不同類。不久就會掌管福特之城的亞契博‧強斯頓想把雨林木材的樣本寄給福特和公司高層看,於是請人用當地不同樹種做成一個「木頭的小黑人男孩」。強斯頓隨禮物附上的說明中指出,木頭的顏色是「全天然的」。帽子、外套、牙齒和衣領是pau marfim這種奶油色的密實木頭做的;頭部則是名為pau santo的樂器木材;鈕釦是pau amarelo或稱黃心木。福特的祕書感謝強斯頓送來這個「黑人小子」,說老闆「很滿意」這個禮物。索倫森直接回覆:「確實是件精美的作品。」2

但跟《黑暗之心》的庫茲不同的是,叢林沒有在福特人員身上引出致命的種族歧視,反而催化了美國人獨有的一種特質:天真地相信世界多少跟我們相似,或者至少是想像中的「我們」。鋸木工馬努尼評論亞馬遜工人,說道其中很多在美國無疑會被視為黑人:

#大多數人都是白人。跟我們一樣白。他們的膚色沒有比較黑。偶而你會碰到一個膚色不太一樣、來自其他國家的人。我說不出是愛爾蘭、英格蘭、蘇格蘭還是荷蘭。我不知道,但看得出來他的膚色不一樣。他的臉不是煙灰色也不是白色。他們是一流的工人。其他三千三百名工人都一樣,多半都是白人,只是曬得比較紅或比較黑。&

福特人也沒有用存在主義的語言去思考亞馬遜的自然奇景,例如很多旅遊作家喜歡用「邪惡的標記」或「人類的進步」來形容亞馬遜。老羅斯福把深入蠻荒或叢林的艱困生活當作鍛鍊人格的方法。對他來說,巴西雨林雖然欠缺文明社會創造的道德意義,卻是治療腐敗文明的一帖良藥。但福特派去建造福特之城的男人,還有跟男人同行的女人,多半都避開這類思索。他們確實偶而會提到熱帶動植物,但通常是些平凡瑣碎的觀察,例如蟲子有多大、高溫和降雨有多難熬,而且常拿來跟美國相比較。經過了二十年,佩里尼的太太印象最深刻的還是「爪子像龍蝦的黑螞蟻」和「我看過最大的會飛的蟑螂」,她說「至少牠們看起來像蟑螂。」3

身負把叢林變成橡膠園的任務,公司主管當然對亞馬遜的自然景觀很感興趣。選擇要在哪裡種橡膠、蓋工人宿舍和市中心、設工廠和碼頭時,他們要考慮許多變數,例如土壤的品質、地勢的高低、灌溉系統、水力發電的潛能、蚊子的密集程度等。迪爾伯恩送出一連串問題以確定該運什麼器材過去:「附著在樹上的藤蔓的一般附著力有多強,用重型牽引機或福特森牽引機就能輕易拖走嗎?」、「土壤性質為何?樹會緊緊黏住土壤,因此用牽引機將樹幹拔起,也會拉出大量土壤?還是土壤很鬆,拔出樹木也不會留下需要填補的大洞?」「多少比例的樹木適合砍伐?」「不用機械、利用當地人力砍伐一千多板呎的樹木要多少錢?」「確認製造水泥所需的石頭、砂礫和沙子的來源、品質和數量。應確定純砂、砂礫和石灰岩的抗碎強度和化學成分。」但管理人都用平凡無趣的文字回答這些問題,而非亞馬遜常激發人寫出的華麗詩句。4

叢林沒有讓他們產生人在浩瀚宇宙中的末日省思,只有揮之不去的鄉愁,讓他們不斷拿亞馬遜跟密西根相比較。回到密西根之後,朋友說「哇,那裡整片都是森林,一定很適合釣魚和打獵吧」,馬努尼聽了很樂。他回答他們,「是啊,好地方。不能跑去樹林裡打獵,抓到魚也沒什麼好,就一團油而已。給我密西根的魚吧!」無論福特的管理人、工程師、鋸木工把叢林看成陰暗地獄,還是一扇展現原始自然無視於人世熙攘的窗戶,他們也都把感覺藏在心裡。抬頭看見禿鷹時,他們想到的是底特律的鴿子,例如初抵貝倫的伊德。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價