武裝台灣1945:米機襲來2

活動訊息

內容簡介

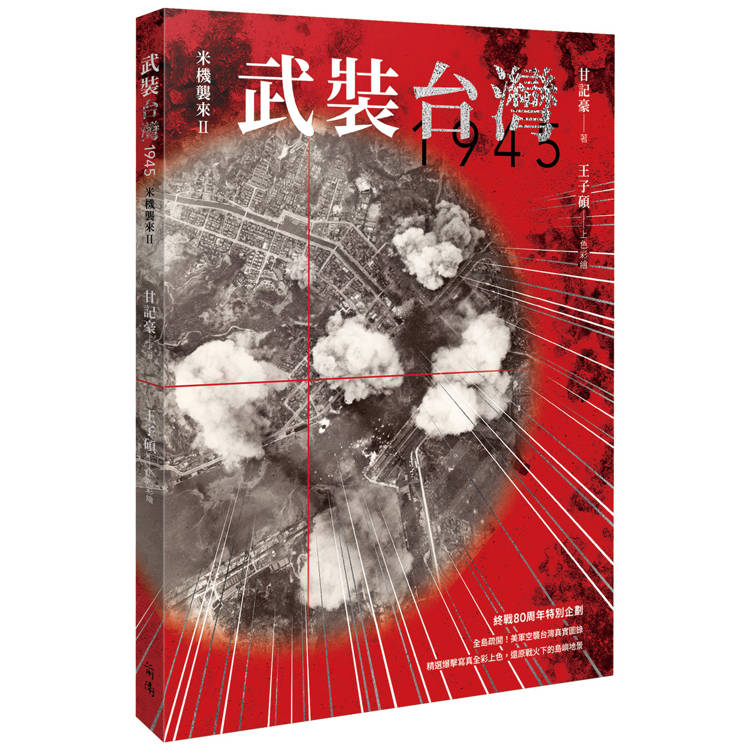

|終戰80周年特別企劃|

全島疏開!美軍空襲台灣真實圖錄

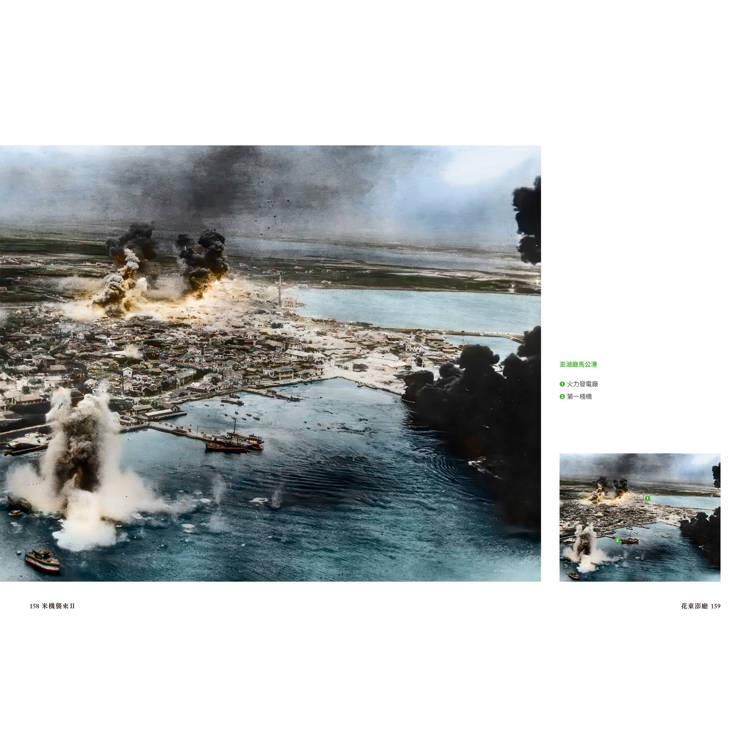

精選爆擊寫真全彩上色,還原戰火下的島嶼地景

米機爆擊再發現!台灣本島空襲實錄,全新展開

太平洋戰爭尾聲,日本軍駐台部隊「通稱號」完整收錄

睽違十年,軍事文物收藏家甘記豪繼《米機襲來》後,再度推出重磅力作。全新收藏近120幅美軍轟炸台灣的原始寫真,更有多幅是首次公開的珍貴畫面。另精選多張代表性相片,邀請「台灣古寫真上色」創辦人王子碩老師彩繪上色,透過其專業的歷史涵養與判斷,細膩還原影像色彩,讓讀者感受終戰前夕全島軍民「走空襲」的真實情境。

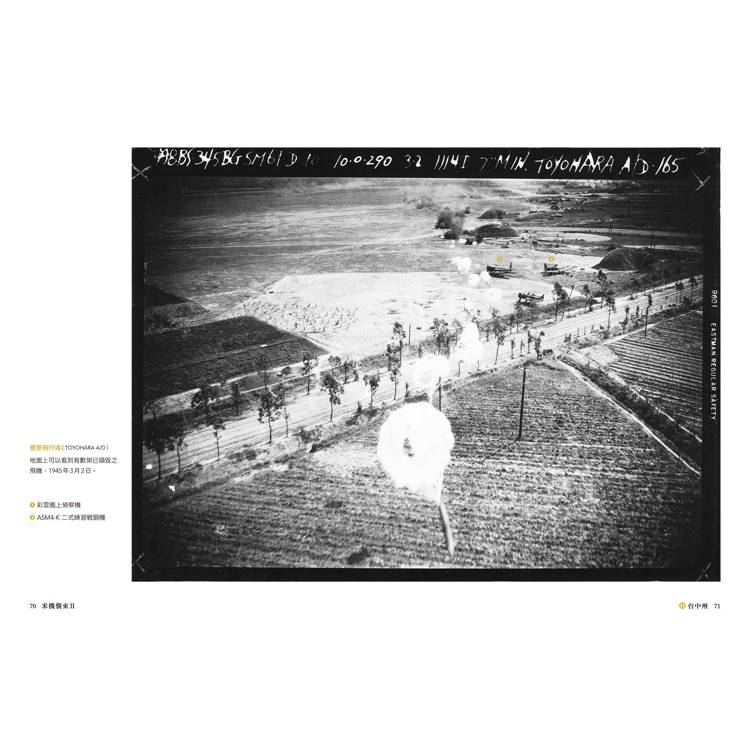

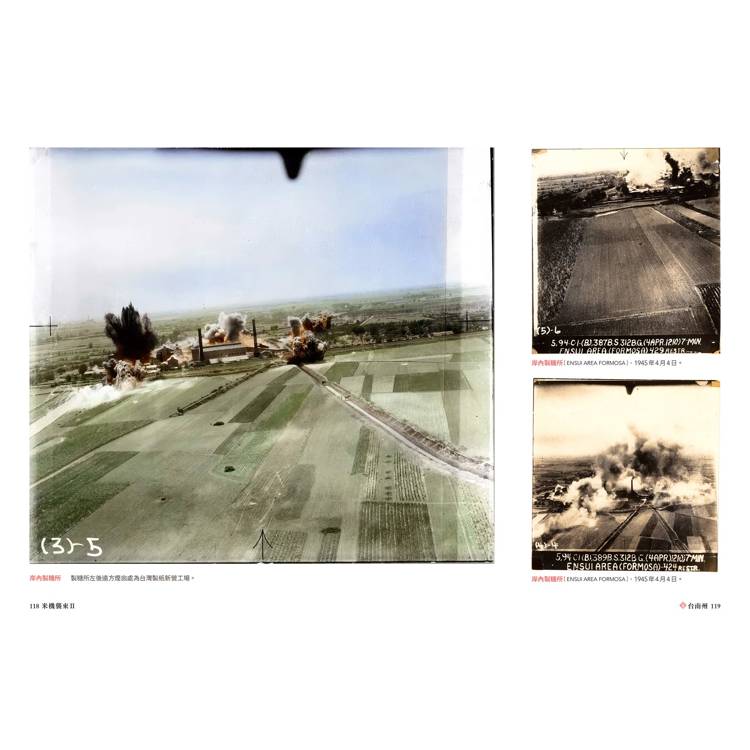

本書為認識台灣二戰與空襲歷史的最佳圖像讀物,照片涵蓋1944至1945年太平洋戰爭期間,由美國軍機搭載攝影設備所拍攝的高空與低空影像相片,忠實記錄日治時期台灣在戰火下的地景樣貌,包含飛行場、港口、學校、軍事設施、街區與民宅等多樣目標。

全書依據日治時期「五州三廳」行政區進行分類,搭配考證與地點比對,呈現各地在空襲下的毀損情形與戰時景觀。

第一部「武裝台灣」彙整出終戰前,日軍配置在台灣各地的駐防部隊、所屬通稱號,並搭配軍郵信件、徵兵文書、匯款單等史料對照,可作為日後相關戰史研究的輔助資料。

【本書特色】

1. 全新收錄美軍投彈紀錄近一百多幅珍貴寫真,珍貴畫面首度公開。

2. 精選多幅爆擊寫真全彩上色,細膩還原影像色彩與戰時景觀。

3. 透過考證於寫真中指出今昔地點,回顧空襲地景身世記憶。

4. 彙整終戰前日軍駐台各地部隊與通稱號,搭配軍郵與徵兵文書等珍貴史料。

【名家盛讚】

王佐榮|YouTube「佐榮寫真館」

朱家煌|關懷台籍老兵文化協會理事長

何義麟|台北教育大學台灣文化研究所教授

吳旭曜|台派畫家

洪致文|台灣師範大學地理學系教授

凌宗魁|建築文資工作者

張少濂|迷走工作坊創辦人

張維斌|軍事史研究者

蔡岳熹|翻譯作家

蔡錦堂|台灣師範大學台灣史研究所兼任教授

(按姓氏筆畫排序)

全島疏開!美軍空襲台灣真實圖錄

精選爆擊寫真全彩上色,還原戰火下的島嶼地景

米機爆擊再發現!台灣本島空襲實錄,全新展開

太平洋戰爭尾聲,日本軍駐台部隊「通稱號」完整收錄

睽違十年,軍事文物收藏家甘記豪繼《米機襲來》後,再度推出重磅力作。全新收藏近120幅美軍轟炸台灣的原始寫真,更有多幅是首次公開的珍貴畫面。另精選多張代表性相片,邀請「台灣古寫真上色」創辦人王子碩老師彩繪上色,透過其專業的歷史涵養與判斷,細膩還原影像色彩,讓讀者感受終戰前夕全島軍民「走空襲」的真實情境。

本書為認識台灣二戰與空襲歷史的最佳圖像讀物,照片涵蓋1944至1945年太平洋戰爭期間,由美國軍機搭載攝影設備所拍攝的高空與低空影像相片,忠實記錄日治時期台灣在戰火下的地景樣貌,包含飛行場、港口、學校、軍事設施、街區與民宅等多樣目標。

全書依據日治時期「五州三廳」行政區進行分類,搭配考證與地點比對,呈現各地在空襲下的毀損情形與戰時景觀。

第一部「武裝台灣」彙整出終戰前,日軍配置在台灣各地的駐防部隊、所屬通稱號,並搭配軍郵信件、徵兵文書、匯款單等史料對照,可作為日後相關戰史研究的輔助資料。

【本書特色】

1. 全新收錄美軍投彈紀錄近一百多幅珍貴寫真,珍貴畫面首度公開。

2. 精選多幅爆擊寫真全彩上色,細膩還原影像色彩與戰時景觀。

3. 透過考證於寫真中指出今昔地點,回顧空襲地景身世記憶。

4. 彙整終戰前日軍駐台各地部隊與通稱號,搭配軍郵與徵兵文書等珍貴史料。

【名家盛讚】

王佐榮|YouTube「佐榮寫真館」

朱家煌|關懷台籍老兵文化協會理事長

何義麟|台北教育大學台灣文化研究所教授

吳旭曜|台派畫家

洪致文|台灣師範大學地理學系教授

凌宗魁|建築文資工作者

張少濂|迷走工作坊創辦人

張維斌|軍事史研究者

蔡岳熹|翻譯作家

蔡錦堂|台灣師範大學台灣史研究所兼任教授

(按姓氏筆畫排序)

目錄

目次

推薦序|被遺忘的天空,被深埋的記憶

前言

第一部|武裝台灣

‧名詞釋義

‧認識通稱號

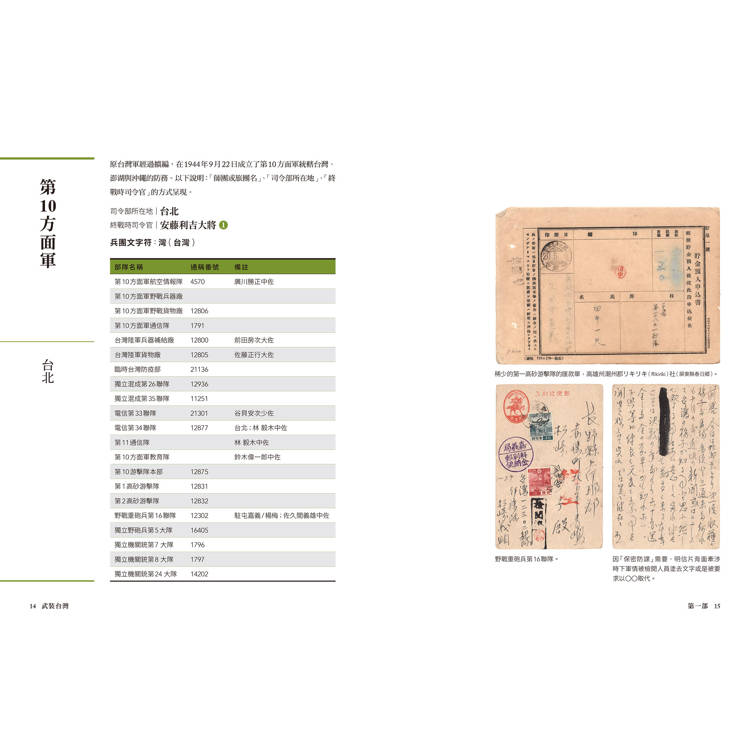

‧第10方面軍——台北

‧第9 師團——新竹

‧獨立混成第102旅團——花蓮港

‧獨立混成第103旅團——淡水

‧獨立混成第112旅團——宜蘭

‧船舶工兵

‧第8飛行師團

‧第12師團——關廟

‧第50師團——潮州

‧第66師團——台北

‧第71師團——斗六

‧獨立混成第75旅團——新竹、澎湖

‧獨立混成第76旅團——基隆

‧獨立混成第100旅團——高雄

‧獨立混成第61旅團

‧參考書目

第二部|米機襲來【續戰篇】

‧台北州

‧新竹州

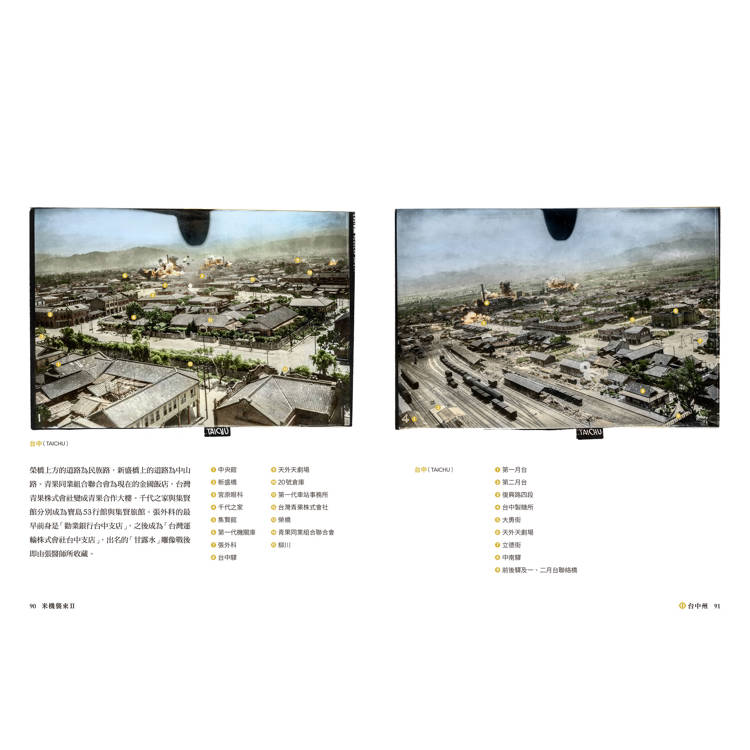

‧台中州

‧台南州

‧高雄州

‧花東澎廳

‧尚未確認地點

推薦序|被遺忘的天空,被深埋的記憶

前言

第一部|武裝台灣

‧名詞釋義

‧認識通稱號

‧第10方面軍——台北

‧第9 師團——新竹

‧獨立混成第102旅團——花蓮港

‧獨立混成第103旅團——淡水

‧獨立混成第112旅團——宜蘭

‧船舶工兵

‧第8飛行師團

‧第12師團——關廟

‧第50師團——潮州

‧第66師團——台北

‧第71師團——斗六

‧獨立混成第75旅團——新竹、澎湖

‧獨立混成第76旅團——基隆

‧獨立混成第100旅團——高雄

‧獨立混成第61旅團

‧參考書目

第二部|米機襲來【續戰篇】

‧台北州

‧新竹州

‧台中州

‧台南州

‧高雄州

‧花東澎廳

‧尚未確認地點

試閱

推薦序

被遺忘的天空,被深埋的記憶

關懷台籍老兵文化協會理事長

朱家煌醫師

80年的時光,足以讓記憶褪色,讓歷史蒙塵。然而,有些傷痕,即便時間沖刷,依然深刻;有些故事,即便乏人問津,仍舊低語。今天,我們手上這本書,便是要撥開歲月的迷霧,挖掘那段被大多數台灣人遺忘,卻又真實發生在我們腳下這片土地上的歷史——二戰期間美軍對台灣的空襲。

身為台灣人,我們從小在課本上學習中國的朝代更迭,背誦歐洲的工業革命,甚至對美國的南北戰爭都耳熟能詳。然而,當我們談論到離我們最近的這塊土地,這片孕育了我們的島嶼,在近代的苦難與掙扎時,我們的知識卻往往顯得支離破碎,甚至嚴重匱乏。這種歷史認知上的缺憾,不僅讓我們失去了與土地的連結,更讓我們難以真正理解今日台灣的處境與未來。

為什麼要重提80年前的空襲?

或許有人會問,為什麼要重新提起80年前的空襲?那不過是戰爭的一部分,早已過去,何必再揭開瘡疤?然而,正是這種「過去就過去」的態度,讓許多寶貴的歷史教訓被束之高閣,讓無數個體的痛苦與犧牲被輕描淡寫。歷史從來不是為了仇恨,而是為了理解;不是為了責難,而是為了反思。

美軍對台灣的空襲,不僅僅是戰爭中一次戰術性的行動,它更是台灣近代史上一個極其關鍵的轉捩點。它標誌著太平洋戰爭的戰火真正燒到了台灣的家園,將這座原本在殖民統治下相對「安靜」的島嶼,推向了戰爭的最前線。空襲的轟鳴聲,撕裂了台灣人看似平靜的生活,讓無數家庭支離破碎,讓許多生命在頃刻間化為烏有。這場戰爭,無論我們如何定位台灣當時的角色,都無法否認台灣人是實實在在的受害者。他們承受了砲火的洗禮,體驗了死亡的恐懼,見證了家園的毀滅。

更重要的是,這段歷史與我們現在所熟悉的「光復」敘事有著密不可分的關係。長久以來,台灣的歷史教育偏重於戰後中華民國政府來台後的歷史,對於日本殖民時期末期,特別是二戰期間台灣所經歷的一切,卻是輕描淡寫。這種敘事上的空白,使得許多台灣人對自己的過去缺乏整體的理解,對台灣這塊土地上真實發生的苦難與奮鬥,感到陌生。

本書所揭露的美軍空襲,正是填補這一空白的重要環節。它讓我們得以看見,在盟軍與軸心國的激烈交鋒中,台灣如何成為了戰略目標,台灣人如何在戰爭的夾縫中求生。這些空襲的細節,從最初的偵察,到大規模的轟炸,再到戰後的評估,無不反映了當時國際局勢的瞬息萬變,以及台灣在全球棋盤中的尷尬位置。

歷史的碎片與個人的記憶

這本書的價值,不僅在於它補齊了宏觀的歷史圖景,更在於它細膩地呈現了歷史的碎片,那些由無數個體記憶所構築的真實。書中透過詳實的史料考證,包括美軍的作戰報告、飛行員的日記、戰地照片,以及最重要的——台灣在地受害者的口述歷史,將我們帶回到那個硝煙瀰漫的年代。

當我們讀到美軍飛行員在任務簡報中,如何將台灣的城鎮標示為攻擊目標;當我們看到被炸毀的房屋殘骸,被燒焦的土地;當我們聽到倖存者顫抖的聲音,講述躲避轟炸的經歷,或是目睹親人罹難的悲劇,我們才能真正感受到歷史的重量,感受到那段被遺忘的痛苦。

這些個人的記憶,是歷史最鮮活的證據。它們提醒我們,歷史從來不是冰冷的數字或事件的羅列,而是由一個個有血有肉的人所共同編織而成。他們的恐懼、他們的堅韌、他們的失去,都構成了台灣歷史不可磨滅的一部分。而這些記憶,許多隨著時間的流逝,正逐漸凋零。許多當年經歷過空襲的長者,已年邁或已逝世。如果我們不加以記錄與保存,這些寶貴的第一手資料將永遠消失。

超越「中國史觀」與「日本史觀」:建立台灣主體性歷史觀

長久以來,台灣的歷史敘事深受兩種外部史觀的影響:一是大中國史觀,將台灣視為中國的一部分,所有歷史事件都必須納入中國的框架下理解;二是日本殖民史觀,雖然在某些方面提供了台灣近代化的視角,但其本質仍是殖民者的視角,強調日本統治的「貢獻」。

這兩種外部史觀,無論其出發點為何,都或多或少地遮蔽了台灣作為一個獨立歷史主體的真實面貌。在這些敘事中,台灣人自身的感受、台灣社會內部的變革、台灣與世界互動的獨特性,往往被邊緣化,甚至被刻意忽視。

本書所揭示的美軍空襲台灣歷史,正是一個契機,讓我們得以跳脫這些外部框架,建立屬於台灣人自己的歷史觀。美軍空襲的目標是台灣,而受害者是生活在台灣的百姓。無論當時台灣的國際地位如何界定,戰爭的現實都直接降臨在這塊土地上的人民身上。這種苦難的共同經歷,是台灣人共同的歷史記憶,更是建立台灣主體性歷史觀的基石。

當我們從台灣人的視角出發,重新審視美軍空襲這段歷史時,我們會發現許多不同的層次。我們不僅要了解美軍的戰略意圖,更要理解台灣人當時的心理狀態;我們不僅要研究日本殖民政府的應對措施,更要關注台灣社會底層人民的掙扎與互助。這種對自身歷史的深入探究,才能讓我們真正理解台灣過去的選擇與今日的困境,進而為未來的發展找到方向。

歷史的警示與當代的啟示

歷史從來不是一堆塵封的檔案,而是對當下的警示,對未來的啟示。80年前美軍對台灣的空襲,不僅是過去的傷痕,更為今日的台灣提供了深刻的反思。

首先,它提醒我們戰爭的殘酷與無情。和平從來不是理所當然,而是需要努力維護的珍寶。當年的台灣,在戰火的洗禮下承受了巨大的苦難,無數生命被戰爭吞噬,無數家庭因戰爭離散。今日的台灣,依然面臨著複雜的國際局勢與潛在的衝突風險。回顧這段歷史,讓我們更加警醒,更加珍惜和平,並努力尋求避免戰爭的智慧。

其次,它提醒我們,台灣從來不是一個被動的旁觀者,而是世界格局中的關鍵一員。在二戰中,台灣因其戰略位置而成為盟軍的重要目標。今日的台灣,在全球經濟、地緣政治中扮演著舉足輕重的角色。我們的命運從來就與世界緊密相連。了解這段歷史,有助於我們更好地理解台灣在國際社會中的位置,以及我們所面臨的挑戰與機遇。

再者,這本書也提醒我們,歷史的真相往往是多面向的,不應被單一的官方敘事所壟斷。美軍空襲台灣這段歷史,在台灣過去的歷史教育中,往往被歸結為「美日戰爭」的一部分,而鮮少強調台灣人的受害與抗爭。本書透過多方視角的呈現,讓我們看到了歷史的複雜性,鼓勵我們以批判性思維去審視過往,去挖掘被掩蓋的真相。這對於培養獨立思考的能力,建立健全的公民社會至關重要。

最後,這本書是對台灣人身份認同的一次深刻呼喚。只有真正了解自己的歷史,才能建立堅實的身份認同。當我們知道我們的先民曾在這片土地上經歷過怎樣的苦難,付出過怎樣的犧牲,我們才能對這片土地產生更深厚的情感,才能更加珍惜我們的家園。這份對土地的認同,是我們共同面對未來挑戰的力量源泉。

讓歷史的記憶成為前行的力量

這本書的出版,無疑是對台灣歷史教育的一次重要補充,更是對台灣人認識自身歷史的一次強力推動。它不僅僅是一本歷史書,它更是一面鏡子,映照出我們過去的傷痕,也映照出我們今日的處境。

我們不能選擇我們的歷史,但我們可以選擇如何面對歷史。遺忘歷史,意味著放棄了從中汲取教訓的機會;漠視歷史,則可能讓悲劇重演。唯有正視歷史,直面痛苦,才能從中獲得力量,走出自己的道路。

願這本書,能成為我們共同探索台灣歷史的起點。願它能激發更多人對本土歷史的興趣,去追尋那些被遺忘的故事,去聆聽那些漸漸消失的聲音。讓80年前那片被戰爭烏雲籠罩的天空,不再是遙遠的記憶,而是化為我們認識自身、思考未來的重要篇章。讓歷史的記憶,不再是沉重的包袱,而是成為我們繼續前行的動力。

翻開這本書,讓我們一同回到那段被空襲撕裂的年代,感受歷史的脈動,聆聽先民的呼喚。唯有了解本土真正的歷史,我們才能真正站穩腳跟,昂首走向未來。

前言

筆者於2015年8月(逢終戰70周年),出版《米機襲來》一書迄今已歷數個寒暑。對於二戰美軍空襲偵查台灣的照片仍持續收藏,這些照片收集得來不易,除了花費時間關注(可能一年連一張也不會出現)和金錢上的花費,如果沒有熱情真的是難以持續下去。

2015年《米機襲來》一書出版後,受到不少關心的朋友來信斧正或建議。有些朋友指出書上錯置的謬誤,有些朋友指出書上新考察出的地點。就在此期間,一位德台混血的年輕人Ian Wengmann(魏以恩)提出了對書的建議,細問之下,原來年輕的他曾探訪散落在台澎金馬各地的軍事遺構。不得不佩服他對於軍事遺跡及日本統治時期日軍台灣防守的專注與研究。本書的完成其實得力不少於這位「後起之秀」,願藉出版的機會在此致上謝意。

本書的架構與2015《米機襲來》只提到駐台日本陸海軍航空隊,不同之處是指出日軍於1944-1945年在台澎的陸軍部隊守備範圍,加上所屬部隊的通稱號。讓有收集「軍事郵便、軍隊匯款單、應召者入營調查書、軍隊手帳和身分證明書」的讀者也可藉由本書,知道文獻出自哪個部隊,每個駐防師團/混成旅團所在地區。當然卷末的偵查/空襲照片也是不可少的部分,我們將承襲《米機襲來》以「五州三廳」的圖片分類,另外加上「尚未確認地點」,希望以後有高手可以識破這些未解之謎。

被遺忘的天空,被深埋的記憶

關懷台籍老兵文化協會理事長

朱家煌醫師

80年的時光,足以讓記憶褪色,讓歷史蒙塵。然而,有些傷痕,即便時間沖刷,依然深刻;有些故事,即便乏人問津,仍舊低語。今天,我們手上這本書,便是要撥開歲月的迷霧,挖掘那段被大多數台灣人遺忘,卻又真實發生在我們腳下這片土地上的歷史——二戰期間美軍對台灣的空襲。

身為台灣人,我們從小在課本上學習中國的朝代更迭,背誦歐洲的工業革命,甚至對美國的南北戰爭都耳熟能詳。然而,當我們談論到離我們最近的這塊土地,這片孕育了我們的島嶼,在近代的苦難與掙扎時,我們的知識卻往往顯得支離破碎,甚至嚴重匱乏。這種歷史認知上的缺憾,不僅讓我們失去了與土地的連結,更讓我們難以真正理解今日台灣的處境與未來。

為什麼要重提80年前的空襲?

或許有人會問,為什麼要重新提起80年前的空襲?那不過是戰爭的一部分,早已過去,何必再揭開瘡疤?然而,正是這種「過去就過去」的態度,讓許多寶貴的歷史教訓被束之高閣,讓無數個體的痛苦與犧牲被輕描淡寫。歷史從來不是為了仇恨,而是為了理解;不是為了責難,而是為了反思。

美軍對台灣的空襲,不僅僅是戰爭中一次戰術性的行動,它更是台灣近代史上一個極其關鍵的轉捩點。它標誌著太平洋戰爭的戰火真正燒到了台灣的家園,將這座原本在殖民統治下相對「安靜」的島嶼,推向了戰爭的最前線。空襲的轟鳴聲,撕裂了台灣人看似平靜的生活,讓無數家庭支離破碎,讓許多生命在頃刻間化為烏有。這場戰爭,無論我們如何定位台灣當時的角色,都無法否認台灣人是實實在在的受害者。他們承受了砲火的洗禮,體驗了死亡的恐懼,見證了家園的毀滅。

更重要的是,這段歷史與我們現在所熟悉的「光復」敘事有著密不可分的關係。長久以來,台灣的歷史教育偏重於戰後中華民國政府來台後的歷史,對於日本殖民時期末期,特別是二戰期間台灣所經歷的一切,卻是輕描淡寫。這種敘事上的空白,使得許多台灣人對自己的過去缺乏整體的理解,對台灣這塊土地上真實發生的苦難與奮鬥,感到陌生。

本書所揭露的美軍空襲,正是填補這一空白的重要環節。它讓我們得以看見,在盟軍與軸心國的激烈交鋒中,台灣如何成為了戰略目標,台灣人如何在戰爭的夾縫中求生。這些空襲的細節,從最初的偵察,到大規模的轟炸,再到戰後的評估,無不反映了當時國際局勢的瞬息萬變,以及台灣在全球棋盤中的尷尬位置。

歷史的碎片與個人的記憶

這本書的價值,不僅在於它補齊了宏觀的歷史圖景,更在於它細膩地呈現了歷史的碎片,那些由無數個體記憶所構築的真實。書中透過詳實的史料考證,包括美軍的作戰報告、飛行員的日記、戰地照片,以及最重要的——台灣在地受害者的口述歷史,將我們帶回到那個硝煙瀰漫的年代。

當我們讀到美軍飛行員在任務簡報中,如何將台灣的城鎮標示為攻擊目標;當我們看到被炸毀的房屋殘骸,被燒焦的土地;當我們聽到倖存者顫抖的聲音,講述躲避轟炸的經歷,或是目睹親人罹難的悲劇,我們才能真正感受到歷史的重量,感受到那段被遺忘的痛苦。

這些個人的記憶,是歷史最鮮活的證據。它們提醒我們,歷史從來不是冰冷的數字或事件的羅列,而是由一個個有血有肉的人所共同編織而成。他們的恐懼、他們的堅韌、他們的失去,都構成了台灣歷史不可磨滅的一部分。而這些記憶,許多隨著時間的流逝,正逐漸凋零。許多當年經歷過空襲的長者,已年邁或已逝世。如果我們不加以記錄與保存,這些寶貴的第一手資料將永遠消失。

超越「中國史觀」與「日本史觀」:建立台灣主體性歷史觀

長久以來,台灣的歷史敘事深受兩種外部史觀的影響:一是大中國史觀,將台灣視為中國的一部分,所有歷史事件都必須納入中國的框架下理解;二是日本殖民史觀,雖然在某些方面提供了台灣近代化的視角,但其本質仍是殖民者的視角,強調日本統治的「貢獻」。

這兩種外部史觀,無論其出發點為何,都或多或少地遮蔽了台灣作為一個獨立歷史主體的真實面貌。在這些敘事中,台灣人自身的感受、台灣社會內部的變革、台灣與世界互動的獨特性,往往被邊緣化,甚至被刻意忽視。

本書所揭示的美軍空襲台灣歷史,正是一個契機,讓我們得以跳脫這些外部框架,建立屬於台灣人自己的歷史觀。美軍空襲的目標是台灣,而受害者是生活在台灣的百姓。無論當時台灣的國際地位如何界定,戰爭的現實都直接降臨在這塊土地上的人民身上。這種苦難的共同經歷,是台灣人共同的歷史記憶,更是建立台灣主體性歷史觀的基石。

當我們從台灣人的視角出發,重新審視美軍空襲這段歷史時,我們會發現許多不同的層次。我們不僅要了解美軍的戰略意圖,更要理解台灣人當時的心理狀態;我們不僅要研究日本殖民政府的應對措施,更要關注台灣社會底層人民的掙扎與互助。這種對自身歷史的深入探究,才能讓我們真正理解台灣過去的選擇與今日的困境,進而為未來的發展找到方向。

歷史的警示與當代的啟示

歷史從來不是一堆塵封的檔案,而是對當下的警示,對未來的啟示。80年前美軍對台灣的空襲,不僅是過去的傷痕,更為今日的台灣提供了深刻的反思。

首先,它提醒我們戰爭的殘酷與無情。和平從來不是理所當然,而是需要努力維護的珍寶。當年的台灣,在戰火的洗禮下承受了巨大的苦難,無數生命被戰爭吞噬,無數家庭因戰爭離散。今日的台灣,依然面臨著複雜的國際局勢與潛在的衝突風險。回顧這段歷史,讓我們更加警醒,更加珍惜和平,並努力尋求避免戰爭的智慧。

其次,它提醒我們,台灣從來不是一個被動的旁觀者,而是世界格局中的關鍵一員。在二戰中,台灣因其戰略位置而成為盟軍的重要目標。今日的台灣,在全球經濟、地緣政治中扮演著舉足輕重的角色。我們的命運從來就與世界緊密相連。了解這段歷史,有助於我們更好地理解台灣在國際社會中的位置,以及我們所面臨的挑戰與機遇。

再者,這本書也提醒我們,歷史的真相往往是多面向的,不應被單一的官方敘事所壟斷。美軍空襲台灣這段歷史,在台灣過去的歷史教育中,往往被歸結為「美日戰爭」的一部分,而鮮少強調台灣人的受害與抗爭。本書透過多方視角的呈現,讓我們看到了歷史的複雜性,鼓勵我們以批判性思維去審視過往,去挖掘被掩蓋的真相。這對於培養獨立思考的能力,建立健全的公民社會至關重要。

最後,這本書是對台灣人身份認同的一次深刻呼喚。只有真正了解自己的歷史,才能建立堅實的身份認同。當我們知道我們的先民曾在這片土地上經歷過怎樣的苦難,付出過怎樣的犧牲,我們才能對這片土地產生更深厚的情感,才能更加珍惜我們的家園。這份對土地的認同,是我們共同面對未來挑戰的力量源泉。

讓歷史的記憶成為前行的力量

這本書的出版,無疑是對台灣歷史教育的一次重要補充,更是對台灣人認識自身歷史的一次強力推動。它不僅僅是一本歷史書,它更是一面鏡子,映照出我們過去的傷痕,也映照出我們今日的處境。

我們不能選擇我們的歷史,但我們可以選擇如何面對歷史。遺忘歷史,意味著放棄了從中汲取教訓的機會;漠視歷史,則可能讓悲劇重演。唯有正視歷史,直面痛苦,才能從中獲得力量,走出自己的道路。

願這本書,能成為我們共同探索台灣歷史的起點。願它能激發更多人對本土歷史的興趣,去追尋那些被遺忘的故事,去聆聽那些漸漸消失的聲音。讓80年前那片被戰爭烏雲籠罩的天空,不再是遙遠的記憶,而是化為我們認識自身、思考未來的重要篇章。讓歷史的記憶,不再是沉重的包袱,而是成為我們繼續前行的動力。

翻開這本書,讓我們一同回到那段被空襲撕裂的年代,感受歷史的脈動,聆聽先民的呼喚。唯有了解本土真正的歷史,我們才能真正站穩腳跟,昂首走向未來。

前言

筆者於2015年8月(逢終戰70周年),出版《米機襲來》一書迄今已歷數個寒暑。對於二戰美軍空襲偵查台灣的照片仍持續收藏,這些照片收集得來不易,除了花費時間關注(可能一年連一張也不會出現)和金錢上的花費,如果沒有熱情真的是難以持續下去。

2015年《米機襲來》一書出版後,受到不少關心的朋友來信斧正或建議。有些朋友指出書上錯置的謬誤,有些朋友指出書上新考察出的地點。就在此期間,一位德台混血的年輕人Ian Wengmann(魏以恩)提出了對書的建議,細問之下,原來年輕的他曾探訪散落在台澎金馬各地的軍事遺構。不得不佩服他對於軍事遺跡及日本統治時期日軍台灣防守的專注與研究。本書的完成其實得力不少於這位「後起之秀」,願藉出版的機會在此致上謝意。

本書的架構與2015《米機襲來》只提到駐台日本陸海軍航空隊,不同之處是指出日軍於1944-1945年在台澎的陸軍部隊守備範圍,加上所屬部隊的通稱號。讓有收集「軍事郵便、軍隊匯款單、應召者入營調查書、軍隊手帳和身分證明書」的讀者也可藉由本書,知道文獻出自哪個部隊,每個駐防師團/混成旅團所在地區。當然卷末的偵查/空襲照片也是不可少的部分,我們將承襲《米機襲來》以「五州三廳」的圖片分類,另外加上「尚未確認地點」,希望以後有高手可以識破這些未解之謎。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價